La démobilité : travailler, vivre autrement

Le tableau de la mobilité locale, en France, appelle de la démobilité

Moins de déplacements, plus de mobilité : une demande urbaine globale.

La démobilité en innovations et en questions.

Démobilité et décalage des horaires

Démobilité et développement du télétravail

Démobilité et définition de la ville cohérente

Conclusion

La démobilité : travailler, vivre autrement.

La croissance contemporaine des mobilités peut être alternativement présentée comme incarnation de libertés nouvelles ou comme puissante menace environnementale. Sur le plan des mobilités locales, en particulier celles des actifs, les opérateurs font, avec leurs usagers et clients, le constat de la saturation des réseaux. Ils connaissent, par ailleurs, les coûts colossaux des investissements pour décongestionner. Une portion de la population vit une partie de ses déplacements, notamment pour les trajets de travail, comme une douleur.

Entassés debout à plusieurs par mètre carré, à l’aller et au retour, dans des transports collectifs saturés, ces urbains ne vivent pas une mobilité souriante. La perspective de la démobilité, qui s’incarne dans le développement du télétravail et de villes plus cohérentes, vise non pas la décroissance globale, mais l’optimisation de la vie dans les métropoles modernes. Un nid d’idées et d’opportunités pour innover.

Julien Damon,

Enseignant à Sciences Po et à HEC Paris, rédacteur en chef de 'Constructif', membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.

Signalons aussi que le train a, dès les années 1950, été présenté comme un espace de travail par la SNCF. Dans une affiche SNCF célèbre on voit, sous le titre « L’homme moderne se déplace à 100 kilomètres/heure », un monsieur lire ses notes et journaux. Une différence avec la période contemporaine tient dans l’attitude de madame, qui, sur l’affiche, est plus récréative.

La mobilité est en vogue. Dans le monde, nous nous déplaçons de plus en plus. Et le thème de la mobilité – car c’est un secteur majeur d’activité – donne lieu à toujours plus de propositions (sur les plans techniques, mais aussi ceux de l’organisation et du management). La vision idyllique consiste à souligner que le transport ne serait plus – salut à Proust – du temps perdu. Puisque nous sommes équipés de tablettes et de portables, nos budgets-temps affectés aux déplacements seraient devenus des moments de loisir, de travail, d’évasion. Il est vrai que gares et aéroports, en tant que «pôles d’échange», sont des hauts lieux de la ville, permettant, toujours, coups de foudre amoureux et, maintenant, optimisation de l’ensemble de nos activités et connexions, notamment grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Les personnes mobiles, pourvues de leur smartphone et autres instruments augmentant leurs capacités, peuvent réinventer une mobilité durable où ce ne sont pas seulement les distances et l’accumulation des miles qui comptent, mais la qualité des relations. Cette vision positive du développement des vies mobiles – qui a bien des fondements – butte sur le caractère insoutenable de la croissance de la mobilité. Insoutenable sur les registres de l’environnement – c’est l’étalement de l’empreinte carbone –, de l’offre – c’est la congestion – et de la vie quotidienne – c’est l’exaspération dans les bouchons ou métros bondés. À rebours de l’image de la mobilité enchantée s’érige celle des déplacements éprouvants. Étudiant la diversification des formes de déplacement, ethnographiant l’ingéniosité d’individus de plus en plus secondés par des outils électroniques, diagnostiquant la transformation globale de sociétés dites plus fluides (voire liquides), les sciences sociales ont peut-être un rien oublié l’expérience désagréable et inutile de certains déplacements. Les opérateurs et les voyageurs les subissent. La démobilité ambitionne de les limiter. La démobilité est une idée. Une idée simple. Il s’agit, tout en cherchant à accompagner les aspirations croissantes à la mobilité, de diminuer les déplacements pénibles. Le sujet des mobilités donne lieu maintenant à une avalanche de données et de termes sophistiqués dont les urbanistes et les sociologues ont le secret («mobilités douces», «intensité urbaine», «tiers-lieux», «coworking», etc.). La démobilité appartient assurément à la famille de ces néologismes au premier abord obscurs. Il s’agira donc ici de faire œuvre de clarté. La démobilité est une perspective et une invitation à l’innovation pour diminuer les mobilités subies et augmenter les mobilités choisies. La mobilité est connotée positivement, presque synonyme de voyage. La réalité quotidienne peut être faite d’embouteillages, de rames sur-occupées, d’incivilités, de stress et de retards. Tout ce qui peut réduire ces phénomènes et expériences désagréables est favorable, autant aux transporteurs qu’aux transportés. L’idée est-elle si neuve ? Rien n’est moins sûr. Les penseurs vedettes des années 1970 l’avaient envisagée, parfois assez précisément. Il en va ainsi de l’érudit touche-à-tout Ivan Illich qui, s’il n’a pas réussi à refonder la société, sera parvenu à mettre en lumière de savoureux paradoxes, montrant par exemple que «les véhicules créent plus de distances qu’ils n’en suppriment». On pourrait aussi relire le prospectiviste Bertrand de Jouvenel qui, déplorant la spécialisation des espaces urbains, estimait que nous entrions dans l’«âge des casernes». Peut-être plus célèbre encore, Joël de Rosnay, dès 1975, s’intéressait dans son Macroscope au travail chez soi. Le télétravail y était célébré pour ses effets attendus de limitation du stress, des embouteillages et des bureaux sordides1. La démobilité sonne, de par son préfixe, comme «décroissance». Les experts et responsables politiques favorables à cette option radicale peuvent assurément intégrer la démobilité à leur programme. Sous une forme très forte, la démobilité pourrait revenir à un certain «vivre et travailler au pays» qui ressort comme un mélange de gauchisme écologique et de conservatisme maurrassien (pour le dire pompeusement). Sous une forme plus légère, et plus concrète, la démobilité doit, d’abord, s’apprécier comme une entrée pour revoir certaines formes de mobilités : principalement les déplacements locaux domicile-travail. Ensuite, la démobilité ne saurait être une idéologie générale ni un plan total (ou totalisant) de réforme de la société. C’est une voie pragmatique, qui passe par le déploiement du télétravail (sur le volet organisation des activités humaines), le développement de nouveaux outils de synchronisation des temps sociaux (toujours sur le volet organisation des activités humaines), la déspécialisation des villes (sur le volet organisation urbaine). La démobilité n’est donc pas une lubie ni une idéologie. C’est une orientation pratique qui peut passer par des propositions réalistes. Il n’y a pas là bouleversement intégral, mais des pistes pour ne pas voir se découpler davantage l’avenir radieux des mobilités de qualité et le présent parfois insupportable des congestions quotidiennes. Et avant de commencer, trois remarques. Nous vivons une sorte d’injonction à la mobilité, alors que pour nombre d’entre nous nos déplacements sont, pour partie, une douleur. Par ailleurs, les coûts de ces déplacements sont appelés à augmenter à proportion de l’élévation des prix de l’énergie. Enfin, de grandes entreprises (et pas des moindres) comme Vinci, Bouygues ou SNCF se posent les questions d’avenir de la mobilité en termes de réduction des déplacements et, parallèlement, d’amélioration de la qualité des déplacements. Tous ces considérants sont ceux de la démobilité. Dit de façon poétique, la démobilité, c’est moins de kilomètres (par le télétravail, par exemple) et davantage de mobilité douce (à pied et à vélo). Et pour cela, concrètement, il faut organiser la ville et le travail autrement.

Le tableau de la mobilité locale, en France, appelle de la démobilité

Sur les longues distances, entre 1994 et 2008 le nombre moyen de voyages par individu a augmenté de 0,9, tandis que la distance moyenne parcourue est restée stable : 944 kilomètres.

Chaque personne émettrait en moyenne 6,7 tonnes de CO2 par an, dont 31% seraient liés aux seuls trans- ports. Et s’agissant des émissions de CO2, 70% d’entre elles proviennent de la mobilité locale

Sur le plan des longues distances, le constat se vérifie aussi et amène un nouvel adage : « les voyages sont formés par la vieillesse ». Mais c’est une autre histoire…

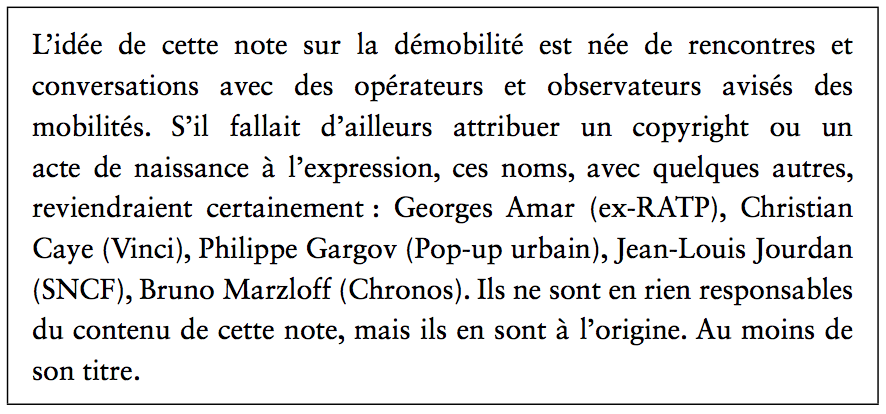

La mobilité est un défi politique majeur. L’ambition française, conformément au Grenelle de l’environnement et aux lois qui en découlent, ne consiste pas à réduire la mobilité individuelle, mais, au contraire, à en permettre l’accès à tous en promouvant les pratiques les plus durables et en favorisant la proximité. Telles sont les grandes lignes des principaux discours sur le transport, l’urbanisme et l’environnement depuis le milieu des années 2000. C’est dans ce cadre qu’il faut saisir la démobilité et, pour commencer, délimiter les mobilités sur lesquelles peut porter une telle orientation. On s’intéressera ici à la mobilité locale et non à la mobilité longue distance2, qui pose d’autres questions. La mobilité locale est définie comme l’ensemble des déplacements réalisés dans un rayon de 80 kilomètres autour du domicile. Elle compte pour 99% des déplacements, et 60% des kilomètres parcourus. Cette mobilité locale représente, en moyenne, 20 déplacements et 167 kilomètres par semaine et par personne, ou encore 8.700 kilomètres par an et par personne. Chaque année, une personne vivant en France émet, pour sa consommation de mobilité locale, 1,4 tonne de CO23. La stabilité de la mobilité locale (3,15 déplacements par personne en 2008) et la légère augmentation du temps consacré aux déplacements (+1,6 minute de 1994 à 2008) marquent certaines évolutions. Les distances quotidiennes parcourues sont toujours en augmentation (+2,1 kilomètres de 1994 à 2008). Par ailleurs, la part des personnes qui se déplacent dans la population a légèrement augmenté, en particulier chez les personnes âgées. D’ailleurs, les personnes traditionnellement plus mobiles (actifs occupés, scolaires, étudiants) se déplacent un peu moins en 2008 qu’en 1994, alors que les moins mobiles, notamment les jeunes retraités, voient leur mobilité progresser, souvent fortement4. Une information simple sur l’importance grandissante de la mobilité : du seul fait de l’augmentation de la population, le volume total de déplacements a progressé de 6% en quatorze ans. C’est surtout dans les zones denses que la part des personnes qui se déplacent dans la population est élevée. L’immobilité, souhaitée et appréciée ou bien appréhendée et endurée, est plus forte dans les régions plus rurales. L’allongement des distances parcourues et la faible croissance des vitesses font que le temps passé individuellement dans les transports augmente légèrement. Les Français consacrent à leurs déplacements locaux en moyenne 56 minutes chaque jour, mais ce temps varie de 47 à 75 minutes des plus petites agglomérations aux plus grandes (Paris).

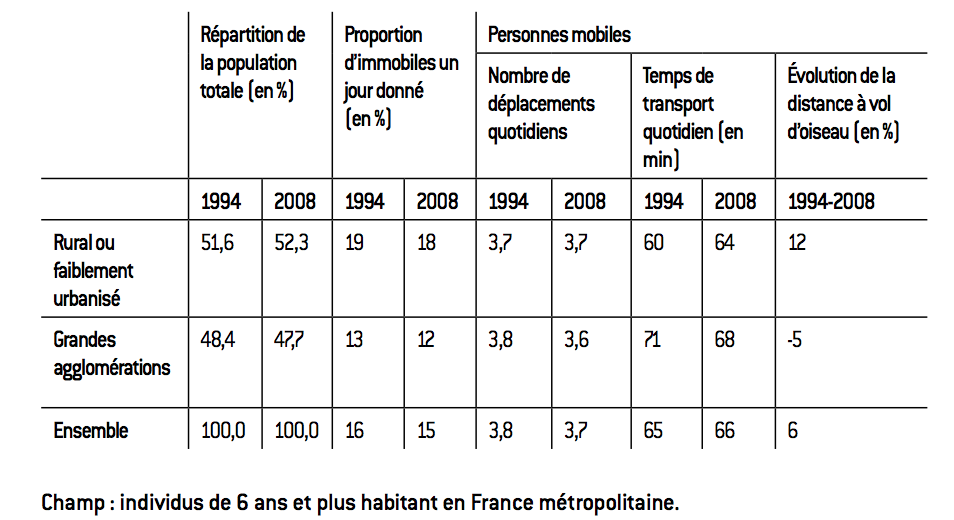

Tableau 1 : Évolution des déplacements locaux (moyenne jour ouvrable de la semaine).

Source :

Enquêtes nationales transports.

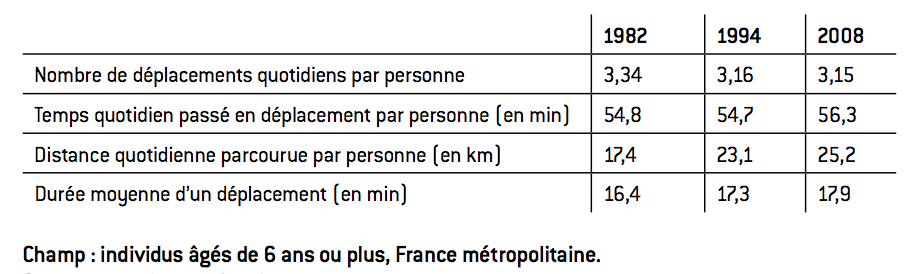

Ce sont les déplacements contraints (au sens d’obligés) domicile travail et domicile-étude qui s’allongent de façon conséquente, sur tout le territoire. Ils contribuent substantiellement à l’augmentation des distances parcourues quotidiennement en zone peu dense et limitent la baisse en zone dense. Les «navetteurs», c’est-à-dire les individus actifs ayant un lieu de travail fixe où ils se rendent au moins une fois par semaine, sont 73% à n’utiliser qu’un mode motorisé privé (une voiture ou, marginalement, un deux-roues) ; 60% d’entre eux déclarent ne pas avoir le choix de l’utilisation du mode de transport pour faire le trajet. La voiture reste le mode de transport dominant des déplacements (de courte ou de longue distance) : en 2008, 65% d’entre eux sont réalisés en voiture (comme passagers ou conducteurs), 83% des distances sont parcourues en voiture. Depuis 1982, le parc d’automobiles à disposition des ménages est passé de 18,8 millions d’unités à 32,7 millions en 2008. Seuls 19% des ménages ne disposent pas de véhicule en 2008. C’était le cas de 24% d’entre eux en 1994, et de 30% en 1982. Les autres modes de transport sont, globalement, minoritaires mais, localement et fonctionnellement, parfois majoritaires. La possibilité et le choix du mode de transport sont fonction de la distance. Tous modes confondus, c’est dans la plage 1-3 kilomètres que le choix est maximum : environ 2 actifs sur 3 déclarent l’avoir et l’utilisent. À partir de 10 kilomètres, ils ne sont plus que 1 sur 3 et 1 sur 10 à effectivement le pratiquer. Pour le navetteur en transport en commun, la possibilité de choix (notamment entre voiture et train) remonte dès que la distance domicile-travail dépasse 20 kilomètres. Mais ces longs trajets en transport en commun sont particuliers aux très grandes agglomérations, surtout celle de Paris. Alors que le nombre de déplacements individuels effectués chaque jour est à peu près le même partout (entre 3,0 à Paris et 3,4 dans les grandes villes de province), l’utilisation de la voiture est d’autant plus faible que la zone est dense (1 déplacement sur 8 à Paris, près de 9 sur 10 dans la périphérie des petites villes). Aussi, plus l’habitat est dense, plus les personnes ont recours aux transports en commun (dont l’existence est rendue possible par la densité), au vélo et à la marche à pied.

Tableau 2 : Mode de déplacement entre le domicile et le travail (en %)

Source :

Insee, recensement de la population (2009).

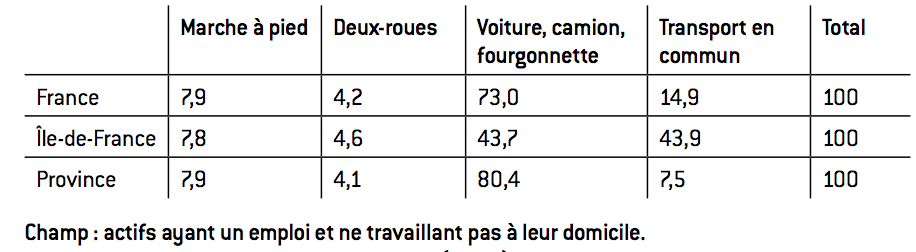

Avec 3,4 déplacements par jour, les Franciliens se déplacent moins que les provinciaux. Cependant, ils y consacrent plus de temps. Ainsi, les Franciliens mettent plus d’une demi-heure pour aller travailler, contre 17 minutes en province.

Tableau 3 : Temps quotidien consacré aux déplacements, distance parcourue et vitesse de déplacement selon le lieu de résidence (en 2008)

Source :

ENT, 2008.

La mobilité a évolué différemment dans les grandes agglomérations, où elle a baissé, et dans les espaces moins denses, où les distances ont augmenté ainsi que l’usage de l’automobile. Entre 1994 et 2008, la mobilité locale en France métropolitaine a certes peu changé en moyenne, mais l’évolution entre grandes agglomérations et zones rurales ou faiblement urbanisées va en sens opposé. Dans les grandes agglomérations, actifs et étudiants se déplacent moins souvent et moins longtemps au cours d’une journée. Les résidents des grandes agglomérations ont changé leurs comportements et effectuent un déplacement de moins tous les cinq jours. Avec les modifications de comportements de citadins, pour moins se déplacer, il y a constat d’une moindre mobilité locale en milieu urbain. On pourrait parler, de fait, de démobilité relative.

Tableau 4 : Évolution de la mobilité quotidienne et du temps passé dans les déplacements locaux selon l’urbanisation du lieu de résidence

Source :

Insee, SOeS, Inrets, ENT.

Jusqu’en 2005, le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) produisait un baromètre de la satisfaction à l’égard des transports. Plus globalement, sur la satisfaction, relevons qu’il existe, depuis 2012, un Haut Comité de la qualité de service dans les transports (voir www.qualitetransports.gouv.fr).

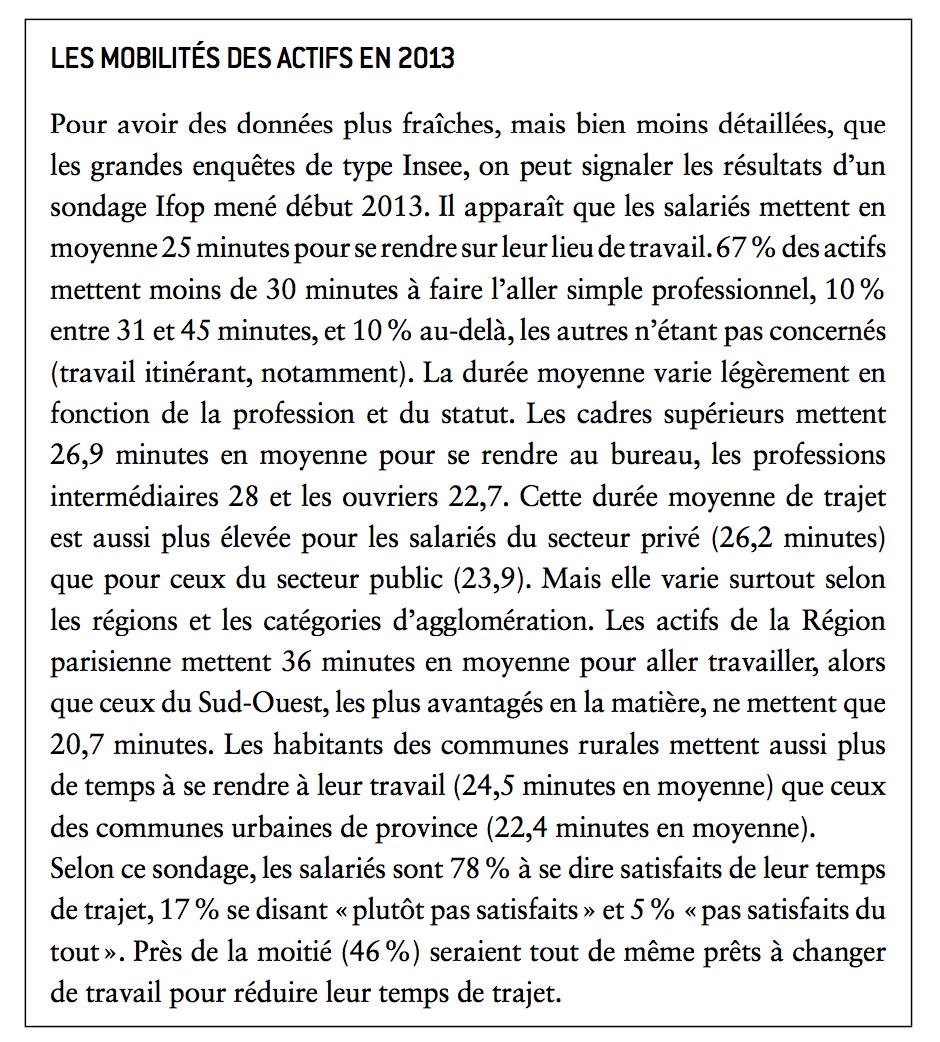

Le travail représente 20% des déplacements, et, dans les grandes agglomérations, c’est le motif de déplacements qui implique les plus longues durées. Sur la période 1994-2008, alors que l’on relève une relative démobilité dans les grandes agglomérations, il y a en réalité une augmentation des déplacements pour le motif travail, avec augmentation des durées, et ce aussi bien pour les ménages urbains que pour les ménages ruraux. S’il n’y a là qu’une partie de la mobilité, on peut soutenir que le nœud de la démobilité (comme projet) se trouve ici. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre les divers sondages et études de satisfaction à l’égard des transports urbains qui montrent l’exaspération – à pondérer – des actifs urbains. Les enquêtes de satisfaction portent généralement sur la qualité des déplacements et des équipements. Et les scores, en moyenne, sont loin d’être faibles. Le sujet important est de tenter d’approcher les niveaux de contrainte et de plaisir associés à la mobilité. En l’espèce, les enquêtes et données semblent assez dispersées5. Prenons juste une étude, menée en 2008 (cohérente, donc, avec le reste des données utilisées ici), dans quatre pays de l’Union européenne. Il s’agissait de connaître la perception des transports publics urbains par leurs utilisateurs. Nous ne sommes pas, pour la France, qu’en Île-de-France, et on ne s’intéresse pas ici à la voiture et aux autres modes de transport individuel. Cependant, la leçon générale à en tirer est simple et loin d’être contre-intuitive : une partie consistante des utilisateurs, qui ne sont pas que des actifs, voit dans cette mobilité une nécessité et une contrainte. C’est toute l’ambition de la démobilité que de proposer de diminuer nécessité et contrainte. Sans, bien entendu, envisager de totalement les réduire. Les comportements de mobilité domicile-travail montrent une grande rigidité, tout particulièrement dans les zones peu denses. Mais il n’est pas interdit de proposer, pour progresser, graduellement.

Tableau 5 : Vous-même, à quoi associez-vous le fait de prendre les transports publics urbains ?

Source :

TNS Sofres, 2008.

Sur la mobilité en Île-de-France, voir l’Enquête globale transport (EGT) pilotée par le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif), en partenariat avec la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) dans le cadre de l’Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil, www.omnil.fr).

Enfin, signalons que ce sujet de la démobilité doit d’abord être compris comme un thème métropolitain et, à bien des égards, d’abord francilien. Soulignons donc qu’en Île-de-France les masses sont absolument considérables : on recense 11 millions de déplacements par jour en lien avec le travail. Pour l’ensemble des actifs franciliens, pour un jour de semaine, on compte 4,2 déplacements, 113 minutes (soit presque 2 heures) et 25 kilomètres6.

Moins de déplacements, plus de mobilité : une demande urbaine globale.

À noter que Paris doit, en l’occurrence, se comprendre comme la Région parisienne.

Pour le confirmer, dans le cas français, signalons ce sondage Ifop de février 2013. Interrogés sur les phrases qui correspondent le plus à l’idée que les Français se font de la ville idéale, les répondants mettent d’abord en avant « une ville où il est facile de se déplacer en transport en commun ». Suivent « une ville où le plein emploi est assuré » et « une ville disposant de nombreux commerces de proximité ».

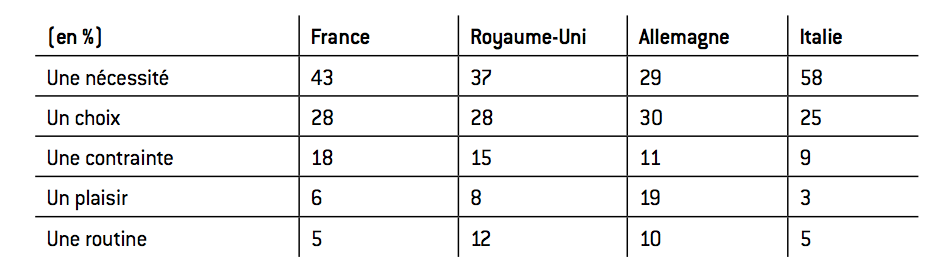

Le sujet ou, plutôt, devrait-on dire, la perspective de la démobilité n’est pas uniquement un sujet français. On pourrait dire qu’il est proprement urbain. Le retour sur une enquête singulière, menée en 2007 auprès de quatorze grandes villes dans le monde, permet de l’apprécier. En 2008, Veolia Environnement a lancé un Observatoire mondial des modes de vie urbains. Une première enquête, menée par Ipsos dans quatorze grandes villes (Londres, Lyon, Paris7, Berlin, Prague, Alexandrie, Shanghai, Pékin, Tokyo, Sydney, Chicago, Los Angeles, New York et Mexico), a été rendue publique. Il ne s’agit pas d’un rapide sondage conjoncturel, mais d’une démarche ambitieuse visant à mieux comprendre, à l’échelle mondiale, les habitants des villes, leurs appréciations et leurs aspirations. Fin 2007, plus de 600 personnes ont ainsi été interrogées dans chacune des grandes villes choisies. Les résultats rappellent d’abord que sentiments et observations à l’égard des villes sont ambivalents. Commodité, attachement et convivialité s’opposent nettement à stress, saturation et insécurité. Si les populations concernées louent les possibilités de mobilité offertes par leur ville, elles sont en revanche critiques sur les réalités des déplacements urbains. Parmi les raisons d’apprécier la ville, les six plus souvent citées par les sondés renvoient ainsi aux potentialités offertes par la ville en matière de mobilité et de déplacements. La facilité de déplacement dans la ville arrive ainsi en tête, suivie par l’offre de loisirs, la créativité culturelle, les possibilités de sorties et les fêtes, le dynamisme économique. Dans 8 villes sur 14, les facilités de déplacement campent en première place des raisons d’aimer la ville. La même enquête permet, par ailleurs, de constater que les embouteillages pointent en tête parmi les raisons de détester la ville, suivis de la pollution et du bruit. Les problèmes de transports collectifs apparaissent explicitement en huitième position, mais les réponses qui précèdent sont partiellement liées à l’insuffisance ou à l’inadaptation des réseaux de transport. Dans toutes les villes de l’échantillon, sauf Londres (où dominent les questions de pollution et de mauvaise gestion des services publics), Berlin (où saleté et mauvaise gestion des services publics sont en tête des critiques), Paris et Lyon (où la pollution est le premier problème cité) et Mexico (où la question de l’insécurité domine), ce sont bien les embouteillages qui sont mis en avant. Si les raisons d’apprécier la ville sont donc fortement liées à la mobilité8, force est de constater que les raisons de ne pas l’apprécier relèvent des déplacements. Faut-il y voir un paradoxe, voire une contradiction ? Il y a certainement une part de sentiments mêlés, avec leurs habituels niveaux d’ambiguïté. On peut aussi y lire certaines inégalités face à la mobilité : les plus exposés aux embouteillages les soulignent d’abord, quand les moins contraints célèbrent les libertés possibles de circulation. De nombreuses enquêtes sur la mobilité mettent maintenant en relief que le nombre moyen de déplacements quotidiens réalisés par personne et le budget-temps qui leur est alloué augmentent sensiblement dans de nombreuses villes européennes et nord-américaines. Ces résultats démentent, en partie, la célèbre «conjecture de Zahavi», énoncée à la fin des années 1970, sur laquelle étaient fondées de nombreuses recherches et modélisations dans le domaine de la socio-économie des transports. Selon cette conjecture, du nom de l’économiste de la Banque mondiale qui l’a formulée, Yacov Zahavi, les temps de transport quotidiens des personnes dans les zones urbaines seraient constants. L’augmentation de la vitesse moyenne de déplacement serait compensée par la croissance des distances parcourues, ce qui expliquerait la constance du temps de déplacement domicile-travail, situé en moyenne entre 60 et 90 minutes par jour, en fonction principalement de la taille de la ville. Cette «conjecture», cette «constante» ou cette «loi», qui fait débat académique, explique, avec une certaine force, le développement périurbain des dernières décennies. Surtout, elle rappelle que la vitesse ne fait pas forcément gagner du temps, mais plutôt consommer de la distance et de l’espace. Cette analyse est aujourd’hui remise, partiellement, en question. Non seulement le nombre de kilomètres parcourus dans la vie quotidienne ne cesserait de croître (nous sommes à l’échelle mondiale, et non plus dans le seul contexte hexagonal), mais, en outre, cette croissance est soutenue par une augmentation des budgets-temps consacrés par la population aux déplacements. Stabilité ou non du budget-temps moyen de transport, il est bon de demander aux premiers concernés ce qu’ils pensent du temps affecté aux transports. En le comparant aux autres temps de la vie quotidienne. Dans l’enquête Veolia, d’une ville à l’autre, il n’y a guère de différence dans la journée type d’un urbain quand il déclare son emploi du temps en grandes rubriques. Cette journée type, telle que décrite au prisme de l’enquête, est assez semblable d’une ville à une autre. En semaine, il dort 7 heures. Il consacre autant de temps à son travail, et beaucoup moins à ses loisirs personnels (4 heures). Tous les urbains interrogés manifestent une même aspiration à davantage de temps personnel. Ils souhaitent dormir davantage. Ils aimeraient passer 1 heure de moins dans les transports, dormir plus, si possible 1 heure – 2 heures pour les Parisiens (!) –, et disposer de 2 heures supplémentaires pour leurs activités personnelles et familiales9. L’enquête signale ainsi de très nets écarts entre les budgets-temps de la vie quotidienne selon qu’ils sont vécus et souhaités.

Graphique 1 ci-contre

Pour nos affaires de démobilité, il faut souligner qu’en moyenne les urbains voudraient diminuer leur temps de transport de 1 heure. En valeur absolue, l’information n’est pas cruciale. En revanche, lorsqu’on indique que les répondants souhaitent voir leur temps de transport diminuer de moitié, on voit l’importance du phénomène. C’est le cas dans toutes les villes enquêtées, à l’exception de Lyon, Pékin, Tokyo et Los Angeles, quatre villes qui ne se ressemblent pas beaucoup pourtant, notamment en termes de taille et de système de transport. Ce souci de voir significativement diminuer son temps de transport reflète un champ des possibles en matière de transport, très dépendant de l’offre et des infrastructures, mais aussi des préférences dans l’organisation des temps de la vie quotidienne. En tout état de cause, la leçon est claire : les urbains, s’ils le pouvaient, consacreraient deux fois moins de temps à se déplacer.

Graphique 1 : Les décalages entre temps vécu en semaine et temps souhaité (en heures)

Source :

Enquête Ipsos/Observatoire Veolia des modes de vie urbains, 2007

La démobilité en innovations et en questions.

Au-delà de la seule insatisfaction relative à l’égard des systèmes de transport en place, la prospective générale du secteur plaide pour la démobilité. À plus ou moins moyen terme, énergie chère, troubles climatiques plus intenses et plus fréquents, mutations du travail et TIC induiront probablement des évolutions majeures en matière de mobilité :

– diminution des demandes et organisation d’alternatives aux mobilités professionnelles ;

– augmentation à la fois des coûts et de la demande de mobilité de loisirs ;

– limitation des distances pour les mobilités de la vie quotidienne.

Les opérateurs de transport en ont parfaitement conscience et connaissance. D’où des innovations aujourd’hui à l’état de projet, de proposition, mais aussi de développement. Il en va, d’abord, de tentatives pour mieux synchroniser de façon souple transport et travail. Il en va, ensuite, du déploiement du télétravail. Il en va, enfin, de nouveaux principes directeurs pour organiser une ville plus «cohérente».

Démobilité et décalage des horaires

Voir le dossier et la couverture du Parisien, « Trains bondés : l’idée choc de la SNCF », 28 mars 2013.

On parle de plus en plus de la désynchronisation des temps sociaux. Le triptyque métro-boulot-dodo est sérieusement remis en question par les transformations des horaires de travail et par la dilatation de l’espace urbain. Une orientation est d’ajuster les horaires des transports et ceux des entreprises. Fin mars 2013, la SNCF a ainsi affiché son souhait de s’accorder, en Île-de-France, avec des entreprises afin qu’elles décalent les horaires d’embauche des salariés. Il ne s’agit pas, en l’espèce, de diminuer leur mobilité, mais de leur proposer des services moins saturés, donc moins désagréables. En Île-de-France, le constat pour la SNCF est simple : des trains occupés en moyenne à 40%, mais parfois, le matin, en heure de pointe, à 200%. Il s’ensuit, dans les voitures SNCF comme dans les rames RATP, des microsociétés très désagréables avec 6 personnes par mètre carré, avec promiscuité immédiate et obligée avec d’autres passagers. Afin de désaturer, de décongestionner et désengorger, les investissements et les temps de production de nouvelles infrastructures et de nouvelles capacités en matériel roulant sont colossaux. Mieux répartir les flux dans la journée consiste à optimiser intelligemment l’existant. Cette idée d’organiser la décongestion avec les entreprises serait venue à la SNCF au hasard d’une proposition émise lors d’une réunion publique10. Comme quoi les petites idées, exprimées humblement, peuvent avoir un effet puissant… Concrètement, la modulation du versement transport des entreprises impliquées pourrait servir d’incitation financière. Cette démobilité, par décalage concerté des horaires, ne limite donc pas les déplacements mais se présente comme une redistribution, partielle, des déplacements. Le plus important est que la proposition porte sur les comportements et non sur les équipements.

Démobilité et développement du télétravail

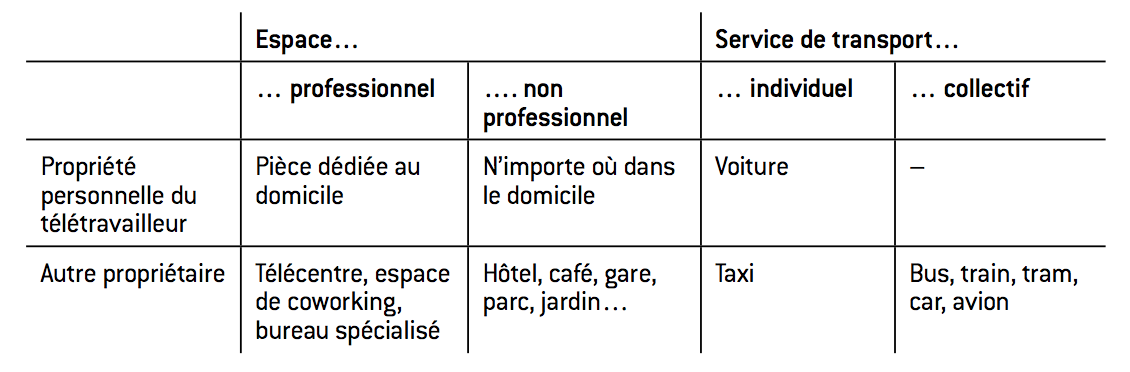

Le télétravail est une nouvelle forme d’organisation du travail. Ce n’est ni un statut, ni un régime juridique particulier. Le salarié n’est pas physiquement présent au sein de l’entreprise mais reste sous l’autorité de l’employeur. Le télétravail désigne une organisation du travail qui permet aux salariés d’exercer leur activité en dehors des locaux professionnels (sièges ou établissements) appartenant à l’employeur, grâce aux TIC. Le télétravail peut s’effectuer depuis le domicile (avec une pièce dédiée ou non), hors domicile (dans un espace professionnel spécialisé, dans ce que l’on appelle maintenant le coworking, ou bien dans un lieu non professionnel comme un café) ou de manière nomade (par exemple dans les trains, les avions ou le RER). Avec ces différents lieux de télétravail, le travail s’implante ou revient au domicile. Il se développe également dans des espaces dédiés, spécialisés, ou bien dans des espaces à destination non professionnelle. Ces endroits se transforment, selon le vocabulaire qui devient en vigueur, en des «tiers-lieux». Et il faut souligner que le télétravail est aussi pleinement mobile car, des TGV aux bus en passant par les avions, ces véhicules sont de plus en plus utilisés pour des moments de travail (qu’ils soient ou non aménagés à cet effet). On peut être télétravailleur chez soi, dans un centre spécialisé ou pendant un trajet. Tout ceci mérite un petit tableau de clarification.

Tableau 6 : Le télétravail en synthèse

Voir, par exemple : Thierry Breton, Le Télétravail en France. Situation actuelle, perspectives de dévelop- pement et aspects juridiques, Paris, La Documentation française, 1994 ; Centre d’analyse stratégique, Le Développement du télétravail dans la société numérique de demain, novembre 2009.

Pour les chiffres les plus récents, voir les données et analyses publiées début 2013 sur le site www.tourde- franceduteletravail.fr.

Au sujet plus général des réticences d’une partie des DRH, voir « Le télétravail rebute les managers », Les Échos, 21 décembre 2012.

Pour davantage d’informations et d’illustrations voir les différents travaux menés par Chronos : www.groupechronos.org.

Il s’agit par exemple du cas de Yahoo qui, en février 2013, a rappelé tous ses salariés à venir travailler dans des bureaux fixes. Il semble bien que forcer les salariés de Yahoo à venir travailler au bureau soit plus un symptôme des problèmes du géant de l’Internet qu’une solution à ses problèmes. Voir « Mayer culpa », The Economist, 2 mars 2013. On peut aussi imaginer qu’il s’agit d’une manière de pousser des salariés, même parmi les plus dynamiques, à quitter l’entreprise…

Remarquons que des espaces qui n’étaient pas auparavant dévolus à l’activité professionnelle de leurs usagers (le domicile, les gares…) s’équipent et se professionnalisent. Inversement, des espaces affectés au travail, les bureaux tertiaires en particulier, sont de plus en plus privatisés (par l’usage des réseaux sociaux). Remarquons également que des moyens de transport autrefois totalement privatifs et privés (la voiture, par exemple) s’ouvrent à des usages plus collectifs (autopartage, covoiturage). Il en va de même pour le vélo (avec les libres-services de type Vélib’). Inversement, des moyens de transport collectifs peuvent être privatisés et, surtout, grâce aux équipements numériques, il est possible de recréer dans des espaces publics, de transport ou non, des espaces privés afin de travailler ou de se distraire. Ces remarques faites, la grande question est de savoir si le développement du télétravail, comme levier de la démobilité, n’est qu’une vue de l’esprit. Le télétravail a fait couler beaucoup d’encre officielle et experte11. Envisagé et même promu dès les années 1970, notamment via la Datar, il ne serait pas très développé en France. Alors que les données sur la mobilité – on l’a vu – abondent, ce n’est pas le cas sur le télétravail. En 2004, la Dares évaluait à 2% la proportion de salariés français pratiquant le télétravail à domicile et à 5% le télétravail nomade. En 2012, une étude du ministère des Finances évalue à 12% la proportion de salariés français pratiquant le télétravail plus de 8 heures par mois dans les grandes entreprises. D’autres études évaluent à 17% le nombre d’actifs pratiquant le télétravail à domicile ou de façon nomade (concrètement, ils travaillent plus d’une fois par semaine en dehors de leur bureau). En 2012, on compte aussi 40% des entreprises du CAC 40 avec un accord de télétravail12. S’il reste statistiquement difficilement discernable, le télétravail est en progrès. Parallèlement, le droit s’est adapté, avec un accord national interprofessionnel en 2005, une définition positive dans le droit en 2008, puis des textes encadrant plus précisément les droits et les devoirs essentiels des employeurs et des télétravailleurs, tout en laissant une place à des négociations collectives dans l’entreprise. Toutes les fonctions ne sont pas concernées, notamment dès lors qu’elles n’utilisent pas les TIC. Alors que la France veut se réindustrialiser, il est assez évident que le télétravail concerne essentiellement les activités tertiaires, certaines pouvant aisément être télétravaillées, d’autres non (les soins, par exemple). Dans la majorité des cas, les télétravailleurs, selon les données généralement utilisées, seraient des actifs qualifiés et exerceraient dans des secteurs d’activité comme l’informatique, les services aux entreprises, les banques et les assurances. Pour l’enquête de 2012 sur le Tour de France du télétravail, 48% des télétravailleurs sont des salariés du secteur privé, 17% des salariés du secteur public et 35% des non-salariés. Comme la proportion d’indépendants en France est d’environ 10%, on voit bien que le télétravail concerne encore un public bien particulier. Pour autant, le télétravail semble prendre de l’ampleur dans d’autres secteurs et pour d’autres qualifications. Il en va ainsi dans certains domaines à haute intensité de main-d’œuvre mais sans niveaux de qualification très élevés, comme la Sécurité sociale. La CPAM des Hautsde-Seine permet ainsi à ses agents de travailler à domicile. Il y a là un exemple très parlant de démobilité : des salariés– majoritairement des salariées, d’ailleurs – n’ont plus ou ont moins de temps perdu dans le RER A pour rejoindre La Défense. Elles peuvent travailler de chez elles, avec un équipement mis à disposition par l’employeur. Il semble que la productivité globale s’en trouve améliorée. Afin de ne pas couper avec l’entreprise et l’émulation d’équipe, ce télétravail ne semble pleinement efficace que s’il n’est pas à temps complet. En clair, chaque mois, il faut conserver des journées sur site. Les innovations technologiques, les applications collaboratives et la puissance grandissante des ordinateurs, portables et tablettes laissent penser que le télétravail est appelé à progresser significativement. La possibilité de démobilité, c’est-à-dire de réduction des mobilités subies et désagréables, qu’il offre n’est pas le moindre de ses atouts. Il apparaît, par ailleurs, que les actifs qui ne le pratiquent pas encore sont très majoritaires à y aspirer : 73% des non-télétravailleurs enquêtés lors du Tour de France du télétravail voudraient bien télétravailler, mais se heurtent, pour plus de la moitié d’entre eux, à un refus de leur hiérarchie13. En dépit donc de son entrée officielle dans le Code du travail en 2012, le dispositif reste minoritaire. Il n’est pas pour autant marginal et sa progression semble bien avoir dépassé le seul stade du frémissement. Les entreprises ne sont pas toutes très allantes et, dans bien des secteurs, en particulier dans les activités industrielles, le télétravail est impossible. Il possède néanmoins le triple avantage d’être attractif pour le salarié – en termes de mode de vie et d’évitement des désagréments liés aux déplacements –, pour l’entreprise – qui, entre autres, voit baisser ses coûts immobiliers – et la collectivité – qui optimise ses infrastructures, en particulier dans les transports. Toujours selon les données du Tour de France du télétravail de 2012, 80% des télétravailleurs exercent ainsi à domicile. Pour les autres 20%, ces télétravailleurs exercent, soit dans des espaces spécifiques où ils se réunissent, soit dans des espaces non professionnels, qui deviennent ce que l’on baptise des «tiers-lieux» (entre travail à domicile et travail en entreprise). Parmi ces espaces, certains sont en accès libre (gares, cafés, espaces publics), d’autres sont organisés et facturés pour le télétravail (télécentres, coworking spaces, centres d’affaires). On recenserait, en 2012, environ 500 sites spécialisés de la sorte, avec un rythme rapide de progression des implantations (naturellement dans les espaces denses, à proximité des nœuds de mobilité). Ces espaces de travail tertiaire, de coworking, se développent et ces nouveaux espaces de bureaux, particuliers, sont bien accueillis par les entrepreneurs, les collectivités locales, dans un contexte d’accroissement concomitant des mobilités et de la congestion urbaines, du prix des loyers et des soucis et innovations en matière de «ville durable»14. L’extrême mobilité des sans bureau fixe (SBF) ne concerne qu’une petite population bien particulière, mais les formes hybrides d’activité et d’implantation professionnelles, avec un mix de travail à domicile, d’exercices dans des tiers-lieux et de rencontres au siège des entreprises employeuses, sont très probablement appelées à s’étendre. Si, depuis la fin des années 1980, des services ont pu être proposés pour faire vivre des sortes de petits centres d’affaires, l’extension du travail à distance et du coworking passera probablement par de nouveaux tierslieux spécifiquement aménagés dans des espaces qui n’étaient pas, à l’origine, dédiés au travail de leurs passants et occupants : les hôtels, les centres commerciaux, les gares. De l’exception, le télétravail ne deviendra probablement pas la règle absolue, mais sa bonne organisation actuelle est gage de perspectives heureuses pour les années qui viennent en matière de mobilité, même si certaines gigantesques entreprises innovantes ont pu récemment revenir en arrière en la matière15. Le dernier point à avoir à l’esprit, quand on pense au télétravail, ne relève ni de déplacements, ni vraiment de management. Les activités qui peuvent être réalisées par télétravail sont, presque par définition, des activités délocalisables. Si le télétravail permet, à l’échelle d’une métropole, de mieux répartir les activités et les déplacements, il ne faudrait pas qu’il conduise à une fuite généralisée des emplois. D’où la nécessité d’organiser et d’encadrer sérieusement le télétravail à l’échelle d’un service, d’une entreprise, des métropoles et du pays.

Démobilité et définition de la ville cohérente

Peter Newman et Jeffrey Kenworthy, Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence, Washington, Island Press, 1999.

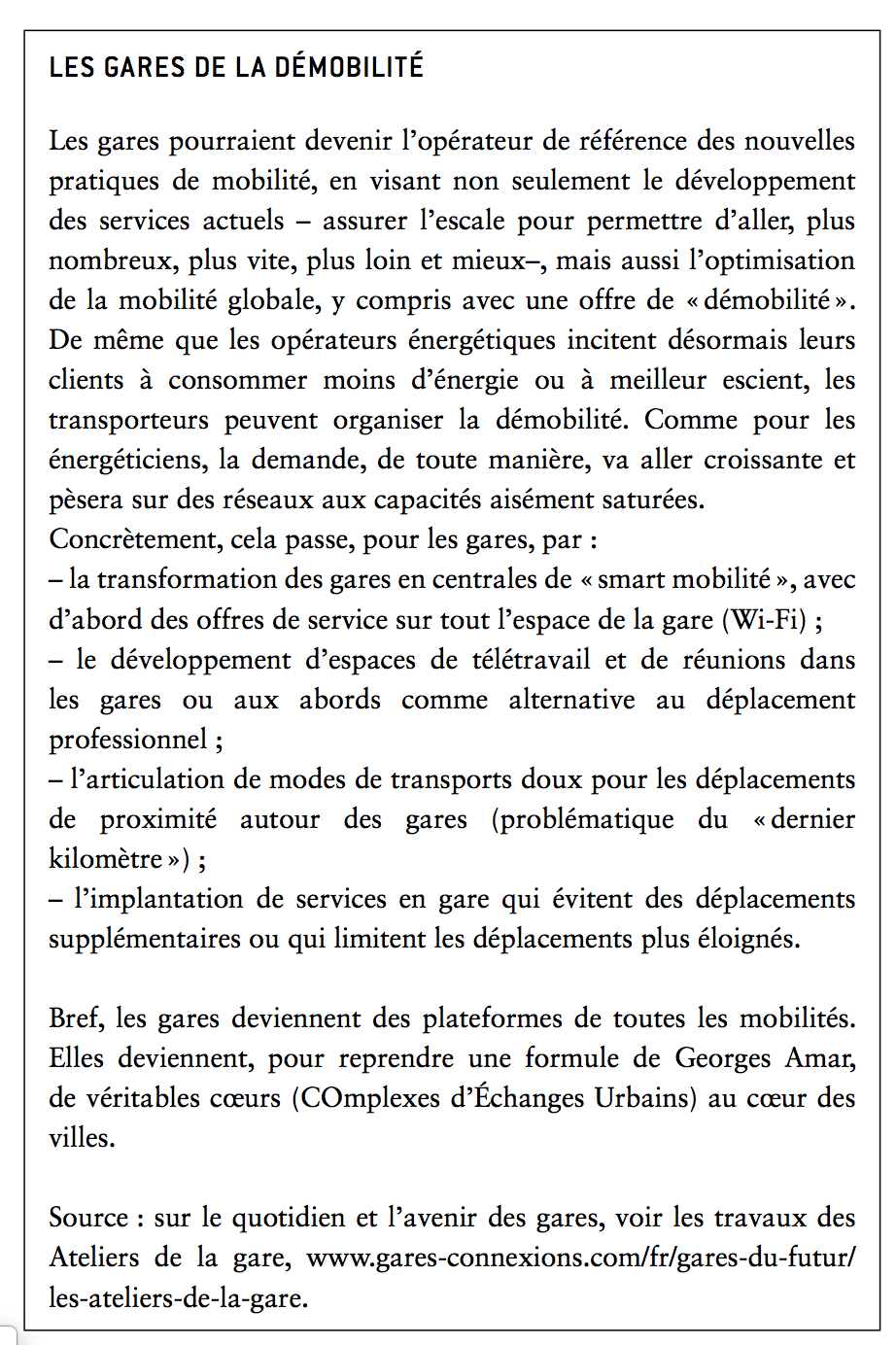

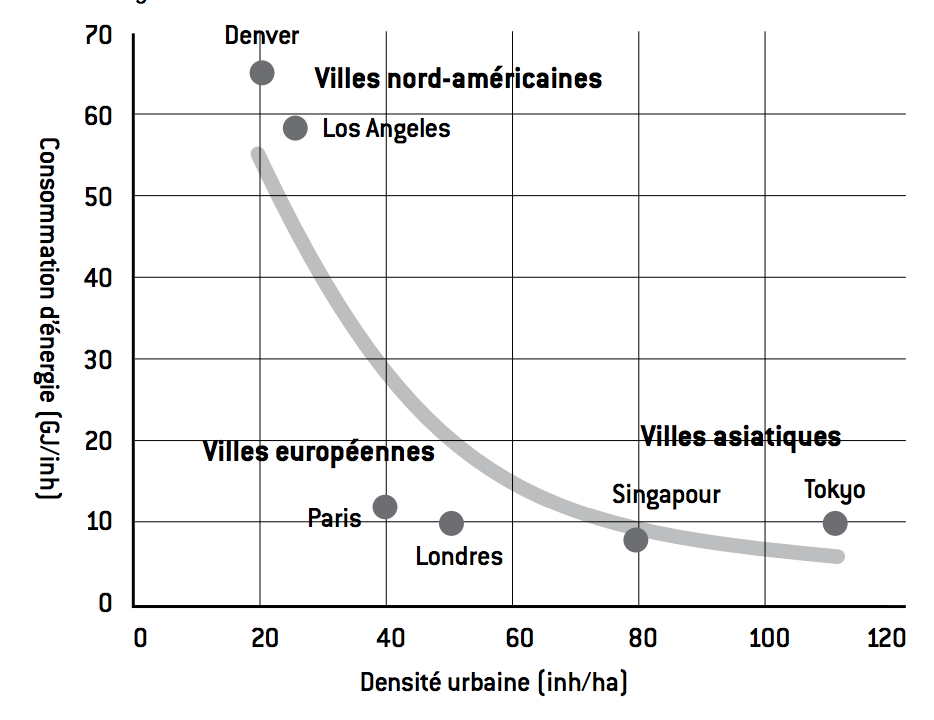

S’intéresser à la démobilité c’est nécessairement se pencher sur les vertus de la densité. En effet, si le télétravail à domicile peut, sur le papier, s’étendre n’importe où, les autres formes de télétravail, notamment dans ces tiers-lieux, ne peuvent s’implanter et se développer que dans des espaces relativement denses, autorisant contacts, connectivité et coopération. Les modes de déplacement entretiennent nécessairement de forts liens avec les formes urbaines. Au XXe siècle, l’augmentation des distances de déplacement a accompagné un changement de forme des villes et, surtout, une spécialisation du fonctionnement à l’intérieur d’espaces urbains de plus en plus étalés. Les transports, aménagés au prisme du fonctionnalisme, sont devenus des corridors entre espaces spécialisés et séparés. Les cités dortoirs et, sur un autre aspect, les grands quartiers d’affaires sont typiques de cette spécialisation. La démobilité, elle, entretient des liens avec la volonté de déspécialiser et de permettre vraiment une mixité des fonctions dans la ville. La mixité fonctionnelle – à entendre comme la diversité des fonctions sur un territoire (mais à des échelles qui peuvent grandement varier) – est devenue omniprésente en tant qu’objectif des politiques d’aménagement et d’urbanisme. Contre l’uniformisation, la spécialisation et la monofonctionnalité, la promotion de la mixité fonctionnelle – quasiment synonyme de mixité urbaine tant elle ne semble s’appliquer qu’aux villes à partir d’une certaine taille – est une promotion de la ville à taille humaine, de la ville passante, de la ville piétonne même. Les spécialisations des fonctions séparent, écartent et appellent l’automobile. L’aspiration à la pluralité des fonctions et le souci de développer, dans une perspective de durabilité, les circuits courts sont des conditions favorables au développement des programmes assurant la mixité des fonctions. Et il n’existe ni programme tout fait, ni liste finie de fonctions qu’il s’agit de mixer. On peut trouver du commerce, de l’habitation, des bureaux, des équipements de loisirs, voire des bouts d’agriculture, même en secteurs denses. Le grand point, comme pour les autres mixités, est bien celui des échelles. Un pays est riche de la mixité de ses fonctions. Cela est probablement vrai de toute ville de taille respectable. Mais ça l’est moins de tous les quartiers qui font cette ville. Par ailleurs, le rêve technocratico-utopique du bâtiment totalement multifonctionnel relève probablement de l’utopie architecturale et économique. Entre le bâtiment et la ville, c’est très probablement sur l’espace du quartier que peut s’organiser une plus grande mixité – entendre d’abord ici «diversité» – des fonctions. L’idée générale, partagée avec l’ambition de démobilité, est celle d’espaces de vie et d’activité à taille humaine. Il faut moins se déplacer – pour ne pas gâcher sa vie ni les ressources naturelles –, mais il faut mieux se déplacer – pour vivre heureusement et coopérer efficacement. Tout ceci se réfléchit, s’organise et s’aménage à l’échelle des quartiers. Une suggestion simple, qui a déjà été faite, pour aller vers ces quartiers à taille et aménagement humains est d’inviter les élus à faire le tour des quartiers, avec une poussette dans une main et un téléphone portable dans l’autre. Les résultats de l’expérience peuvent conduire à revoir bien des contenus des documents d’urbanisme, qu’il s’agisse d’occupation des sols ou d’organisation des déplacements. Le sous-jacent de toutes ces remarques tient dans le constat, aujourd’hui très valorisé, de la ville dense. On la souhaite aussi plus «compacte», voire même «intense». Le principe est d’y maximiser les effets d’agglomération et d’y minimiser les effets de congestion. En gros, la densification – qui peut passer par bien des formes concrètes – consiste à trouver l’optimum urbain. La recherche est ancienne et, surtout, ne conduit pas à une recette unique. En tout état de cause, parmi les ingrédients de cette ville dite plus «intense», on trouve la mixité locale des fonctions et les mobilités dites «douces», car elles ne demandent pas trop d’infrastructures (le vélo, la marche…). La démobilité, par télétravail, coworking et limitation des déplacements professionnels, s’inscrit dans cette logique. La démobilité a certainement beaucoup à voir avec la densité. Les professionnels de l’immobilier, de l’aménagement et du déplacement lui prêtent à présent de grandes vertus. La densité amplifie notamment les possibilités de réduction de consommation d’énergie. Elle peut diminuer les prix des bureaux et des logements. Elle peut dissuader de l’usage des automobiles, à condition, bien entendu, d’offres alternatives dans les domaines des transports et de l’implantation du travail. Toutes ces vertus de la densité urbaine sont aujourd’hui louées à longueur de rapports officiels. L’un des travaux le plus souvent cité pour soutenir les propos favorables à la densité est la fameuse courbe dite de Newman et Kenworthy16. Cette courbe a été publiée pour la première fois à la fin des années 1980 par deux chercheurs australiens qui lui ont donné leurs noms. Peter Newman et Jeffrey Kenworthy se sont penchés sur l’influence de la densité sur la consommation d’énergie dans les transports. Ils ont observé une relation exponentielle avec, à un extrême, les villes nord-américaines, très étalées, dominées par l’habitat individuel, où la voiture est le principal mode de déplacement, et, à un autre extrême, les villes asiatiques très denses, où les citadins utilisent abondamment les transports en commun. Les villes européennes se situent, elles, dans un entre-deux.

Graphique 2 : Consommation de carburant et densité urbaine, d’après Newman et Kenworthy

Source :

Commission européenne, World and European Sustainable Cities. Insights from EU Research, 2011.

La courbe de Newman et Kenworthy a fait l’objet de puissantes questions et de fortes remises en cause. Et l’un des problèmes, qui n’est pas anodin, surtout en France, tient à la faible attirance des citadins pour la densité ! Les liens entre densité, centralité et pression environnementale n’ont en réalité rien d’évident. Et les formes souhaitables de la métropole durable ne sauraient être dictées par une option unique. On ne dispose pas encore de certitudes sur le sujet, mais la densité la plus vertueuse pour l’environnement pourrait bien être une densité intermédiaire, suffisamment élevée pour rendre viables à la fois une desserte en transports collectifs et la présence de services, d’équipements et de commerces de proximité, mais suffisamment faible pour limiter les désirs de quitter la ville afin de décompresser ou de s’aérer pendant les fins de semaine. Le fond de l’affaire est qu’il n’y a probablement pas de bonne densité, mais qu’il faut certainement se méfier de trop hauts niveaux de densité, dont les habitants ne veulent pas. Une voie originale et innovante pour saisir toutes ces questions capitales relève de la «ville cohérente». Le concept, neuf mais clair, se veut une alternative pragmatique à la fois à la dépendance automobile et aux envolées trop lyriques sur la compacité, l’intensité et la densité de la ville17. La ville compacte implique, selon les termes des chercheurs spécialisés, «la proximité de tous à tous», ce qui n’est pas nécessairement un désir universel. La ville cohérente vise, quant à elle, «la proximité de chacun à ses activités». Ce n’est pas une ville rêvée ou fantasmée des courtes distances, mais une optique d’aménagement pour une ville des moyennes distances. D’un point de vue à la fois pratique et pragmatique, la ville cohérente, en cohérence avec l’idée générale de démobilité, relève d’un agencement urbain tel que chacun puisse être à moins de x minutes de son travail (x pouvant varier entre 15 et 45 minutes). Testée sur l’Île-de-France18, sur bases de données et avec un seuil de 30 minutes, cette voie originale, consistant à limiter les déplacements et à rapprocher du travail, ne concernerait que 27% des ménages qui devraient être «relocalisés». Dit plus simplement, cela signifie que la plus grande partie de la population francilienne est plutôt «bien localisée». Ce résultat importe pour souligner, contre certaines affirmations catastrophistes, que la situation globale n’est pas défavorable. Ce sont sur les marges, qui peuvent être substantielles, que peuvent jouer des idées comme la démobilité. Tout le monde ne peut ni ne souhaite télétravailler. Tout le monde n’éprouve pas la nécessité ni l’aspiration de déménager pour se retrouver dans un espace de fonctionnement plus mixte. La ville cohérente comme la démobilité visent à réduire ce que la littérature spécialisée baptise excess commuting ou wasteful commuting. En se plaçant du point de vue des passagers, on peut soutenir qu’un objectif premier n’est pas dans la mesure de ce qui est excessif en temps ou dispendieux en ressources, mais dans ce qui est éprouvant et pénible. Les nouvelles formes urbaines, plus cohérentes, doivent permettre de mieux vivre la ville et la mobilité. En les adaptant. Bien entendu, il y a un brin d’utopie dans la ville cohérente, mais ce type d’étude met parfaitement en lumière les difficultés métropolitaines liées à la spécialisation des zones et à la concentration de l’emploi. Aller vers la déspécialisation des espaces et la démobilité passe, certes, par de la planification urbaine, mais aussi par l’organisation interne des entreprises. Action publique locale et innovation managériale peuvent conduire, de concert et peu à peu, à davantage de cohérence urbaine. Ce à quoi tous les usagers exaspérés de modes de transport saturés ne peuvent qu’aspirer.

Conclusion

Pour de la prospective vivifiante, voir « La revanche des cancres », Usbek & Rica, no 7, octobre-novembre 2012.

Sur la « douceur » et les proximités, voir les ouvrages récents de Lise Bordeau-Lepage, André Torre et Jean-Eudes Beuret.

À ce sujet, voir Jean-Bernard Auby, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit la Ville, LexisNexis, 2013. Signalons, en direction du public intéressé, que les sources de ce droit peuvent historique- ment certes se retrouver chez Henri Lefebvre, mais aussi, de façon peut être plus inattendue, chez un Olivier Guichard. Voici ce qu’il déclarait dans Le Monde (12 mai 1973), après avoir interdit, par une célèbre circulaire, les grands ensembles : « C’est un “droit à la ville” que nous voulons assurer, c’est-à-dire le droit à un milieu vivant, divers et riche, dont les services qu’il rend ou l’agrément qu’il donne n’entrent dans aucune comptabilité administrative ou syndicale, mais subtilement, puissamment, “changent la ville”. »

Les problématiques de mobilité sont, aujourd’hui plus qu’hier, au cœur de la vie urbaine. Nombre de travaux universitaires et de discours soutiennent, avec de bons arguments, que Homo sapiens est devenu Homo urbanus et, dans une certaine mesure, Homo mobilis. Dans cette note, qui cherche à donner un contenu à la démobilité, nous nous sommes essentiellement penchés sur Homo labor. Il est probable que le sujet importe aussi pour Homo ludens ou Homo studens. Les termes latins mis de côté, nous nous sommes intéressés à la démobilité des actifs, car c’est probablement dans cette catégorie de population et de déplacements que l’on peut trouver le plus d’aspirations à moins de pénibilité et d’inconfort dans les transports, ainsi que le plus de marge de manœuvre opérationnelle à moyen terme. Pour autant, il doit être possible d’imaginer aussi de la démobilité pour les déplacements récréatifs et, surtout, pour les déplacements des élèves et des étudiants. À ce dernier titre, la révolution numérique qui a bouleversé de grandes industries, et plus globalement le monde du travail, va certainement bousculer l’enseignement. Et le mouvement peut aller très vite. Avec la mise en ligne, gratuite, des cours de Harvard ou du MIT, en quoi est-il désormais nécessaire d’aller dans un amphithéâtre ? Peut-être pour travailler ensemble à des exercices qu’auparavant on réalisait chez soi ou bien pour assister au spectacle d’enseignants éloquents et motivants. De toute manière, demain n’aura pas grand-chose à voir avec aujourd’hui, aussi bien à l’école qu’à l’université. Et ce demain n’est pas si lointain19. Le téléenseignement, sans mettre fin à la mobilité vers des écoles et des universités, va peut-être considérablement les limiter. Ou au moins les reformater. En un mot, la démobilité n’est pas uniquement un sujet pour les actifs. Avec cette idée de démobilité, il ne faut certainement pas entrer dans de nouvelles illusions sur l’avenir des villes et des activités en ville. Mais il ne faut pas renoncer aux ambitions d’un urbanisme tout simplement plus favorable aux habitants et à leurs modes de vie souhaités. En l’espèce, de nombreuses expertises sur des villes cohérentes, douces, des proximités20 se développent. Assortis de propositions concrètes et de capacités d’écoute et d’innovation des opérateurs, il n’y a pas là que des doux rêves. Il y a du changement, certes graduel, mais substantiel. De toutes les manières, les régulations et modes de gestion du passé sont nécessairement à adapter à des individus, aux capacités considérablement augmentées par le numérique, qui sont dits plus agiles. Tout ceci commande des villes et des institutions elles-mêmes plus agiles. La perspective de la démobilité s’inscrit ainsi pleinement dans la révolution de la mobilité qui consiste en un passage de politiques de transport centrées sur l’offre et les infrastructures lourdes à des politiques de mobilité centrées sur les demandes individuelles et les modes légers. Sur un plan plus doctrinal, on s’interroge et on innove à foison sur le droit à la mobilité. La démobilité est probablement une entrée pour faire de même sur un droit à l’immobilité. Sans s’investir maintenant dans des considérations juridiques étayées, il y a de la matière pour saisir ainsi, par une de ses faces, le sujet majeur du «droit à la ville21 ». La vie, en particulier en ville, est un composé de mobilité et d’immobilité. Puisque nous sommes bien passés de l’âge des transports (des infrastructures et des kilomètres) à celui des mobilités (des comportements individuels et des attentes de connexions multiples), il faut savoir innover. Fortement. Soulignons que cette approche devrait prendre une importance grandissante à l’aune d’une autre problématique contemporaine, celle de la précarité énergétique. Ce sujet est d’abord perçu et combattu comme un problème d’habitat et de chauffage. Une action publique conséquente s’étend pour lutter contre les passoires thermiques et les factures insoutenables. La précarité énergétique doit aussi s’entendre comme une question de mobilité, car l’augmentation des coûts de l’énergie ne pèse pas uniquement, en termes de précarité, sur les aménagements et équipements intérieurs, mais aussi, bien entendu, sur les déplacements. La démobilité ne concerne pas que les espaces denses. Elle intéresse aussi le périurbain. Bref, tous les espaces, plus ou moins bien reliés, de la métropole.

Aucun commentaire.