Économie de la connaissance

Introduction

Pourquoi faire de l’économie de la connaissance ?

La connaissance est infinie

La malédiction des matières premières

La dynamique des révolutions sociotechnologiques

Comment faire de l’économie de la connaissance ?

Propriétés sociales de la connaissance

Les trois principes de la noodynamique

L’équation de flux de la connaissance

Qu’est-ce que faire de l’économie de la connaissance ?

Les infrastructures de la connaissance

La disruption et le mantra de la silicon valley : «love can do»

La biomimétique : une application de l’économie de la connaissance

Résumé

Imaginez une économie dont la ressource principale est infinie. Imaginez une économie dotée d’une justice intrinsèque, une économie qui facilite et récompense le partage, une économie où le chômeur a davantage de pouvoir d’achat que le salarié, une économie où 1 et 1 font 3, une économie dans laquelle tout le monde naît avec du pouvoir d’achat et où, enfin, le pouvoir d’achat ne dépend que de vous-même.

La nooéconomie – l’économie de la connaissance – capture la totalité du développement durable et ouvre la possibilité de trivialiser en quelques années des problèmes que l’humanité a estimés insolubles. Ce traité répond à trois questions : pourquoi en faire ? comment en faire ? qu’est-ce qu’en faire?

Ceci est un traité pratique d’économie de la connaissance, particulièrement conçu pour le citoyen et le politique. Il décrit simplement les enjeux de ce domaine capital pour le développement durable, la diplomatie et la sécurité, ou encore la lutte contre la pauvreté, le développement économique territorial et national, et en particulier pour ce que les Anglo-Saxons appellent «Silicon Valley studies». Il inspirera les questions de politique publique, éducative et infrastructurelle. Ses prolongements sont la biomimétique, l’écologie industrielle, l’économie circulaire et la Blue Economy du Pr. Gunter Pauli.

Idriss J. Aberkane,

Chercheur affilié au Kozmetsky Global Collaboratory de l’université de Stanford.

Introduction

La profanité est une épice du discours : trop est indigeste, trop peu est fade, mais la bonne dose rend le discours mémorable. comme disait Patton, « when i want my men to remember something important, to really make it stick, i give it to them double it may not sound nice to a bunch of little old ladies, at an after- noon tea party, but it helps my soldiers to remember. You can’t run an army without profanity, and it has to be eloquent profanity».

Imaginez une économie dont la ressource principale est infinie. Imaginez une économie dotée d’une justice intrinsèque, une économie qui facilite et récompense le partage, une économie où le chômeur a davantage de pouvoir d’achat que le salarié, une économie où 1 et 1 font 3, une économie dans laquelle tout le monde naît avec du pouvoir d’achat et où, enfin, le pouvoir d’achat ne dépend que de vous-même.

Comme la connerie1, la connaissance est infinie. Cette potentialité fondamentale de la connaissance a des implications économiques très profondes. Tout d’abord, si la connaissance est infinie, alors une croissance indexée sur la connaissance peut être infinie elle aussi. Nous savons que ce n’est pas le cas d’une croissance indexée sur les matières premières qui, elles, même renouvelables – car le temps n’est pas infini –, seront toujours finies. Une croissance infinie est impossible avec des ressources finies, mais une croissance infinie avec la connaissance est non seulement possible mais facile. En conséquence, l’économie de la connaissance capture la totalité du développement durable. C’est dire l’immense richesse de ses applications.

Conceptuellement, l’économie de la connaissance n’est pas une continuation de l’économie des matières premières, du travail ou du capital. Elle représente une révolution par rapport à ces dernières, un changement de paradigme, et bien que le terme soit galvaudé ad nauseam par le marketing de masse, elle consiste en fait à un retour aux sources mêmes du mot «économie» à l’époque des physiocrates pour qui toute valeur était réductible à un bien ou à un service naturel. La racine éco est commune aux termes économie et écologie, et c’est précisément ce que va rappeler l’économie de la connaissance.

Ce traité répond à trois questions : pourquoi ? comment ? quoi ? Pourquoi faire de l’économie de la connaissance ? Comment en fait-on et, notamment, quels en sont les fondamentaux théoriques ? Et, enfin, quelles en sont les applications essentielles ? La biomimétique est l’une des plus spectaculaires d’entre elles. Ce traité s’adresse au décideur politique ou économique, le citoyen étant les deux à la fois par l’expression de son droit de vote politique et de son droit de vote économique, bien plus important, par lequel il donne son argent, son attention et son temps à telle ou telle entreprise, bien qu’il n’en soit encore aujourd’hui que très rarement conscient.

Pourquoi faire de l’économie de la connaissance ?

La connaissance est infinie

C’est d’ailleurs là tout son génie, culturel bien plus que technologique, car si Jobs n’a pas inventé le personal computer (Pc), il a été le premier, avant Bill Gates, à rendre évidente, en une seule génération, l’idée d’un ordinateur dans chaque foyer, là où ibm a longtemps considéré l’expression «ordinateur personnel» comme un oxymore absolu, ce qui était une conséquence naturelle de la culture b2b (business to business) de cette entreprise, dont le nom réel est… international business

Il y a une raison essentielle à faire de l’économie de la connaissance : la connaissance est infinie. Aussi parce que toutes les problématiques de gestion des ressources et de l’énergie peuvent être ramenées à celle de gérer la connaissance en train de se faire, c’est-à-dire à ne pas utiliser et épuiser une ressource d’une façon triviale aujourd’hui alors que demain la connaissance existera pour l’utiliser d’une façon bien meilleure. Nous verrons dans la troisième partie de ce manuel que la biomimétique est une expression très élégante de ce principe, d’où sa nature d’avatar technologique et industriel du développement durable.

Tout le développement durable est capturé par l’économie de la connaissance, car la connaissance a le potentiel de trivialiser en une génération des problèmes que l’humanité considérait comme absolument insoluble pendant des siècles. Un kilogramme de boue renferme suffisamment d’énergie de masse pour satisfaire la demande annuelle mondiale en énergie, mais c’est par un manque de connaissance que nous sommes incapables de la libérer. L’antimatière serait un carburant révolutionnaire de la propulsion aérospatiale, mais c’est par un manque de connaissance qu’elle n’est pas massivement à notre disposition aujourd’hui.

L’économie de la connaissance permet une croissance à la fois saine et infinie, ce qu’absolument aucun autre paradigme économique ne permet aujourd’hui. Elle nécessite cependant, pour s’imposer, la destruction créatrice de nos anciens paradigmes économiques, basés sur la rareté, la division et le malthusianisme, c’est-à-dire des paradigmes qui sont trivialement ancrés dans le matériel et non dans l’immatériel. Or ces paradigmes économiques, hérités de la révolution industrielle, ont encore la vie très dure, car ils ont envahi et normalisé notre système éducatif lui-même, formant les générations de demain avec les idées d’hier, mesurant le passé sur le futur. Or ne pas marcher sur son futur avec les moyens du passé est l’enjeu fondamental du développement durable.

Un combat politique prolongé illustre à quel point la destruction créatrice de l’économie du capital et des ressources au profit de l’économie de la connaissance est pénible. Bien que ses prémices soient plus anciennes, nous pouvons le dater à l’année 1977, au cours de laquelle Jimmy Carter, en marge d’un fascinant discours où il déclare que la crise énergétique est «l’équivalent moral de la guerre», fait le calcul suivant : si nous indexons le dollar sur les matières premières, son potentiel est grand mais limité ; si nous indexons le dollar sur la connaissance, son potentiel est infini. Nous savons que cet idéal n’a pas été atteint au cours des quarante années qui ont suivi, les millions de morts des différentes guerres qu’ont connus l’Afrique centrale et le golfe Persique – encore la région la plus volatile du monde parce que la plus riche en hydrocarbures bon marché – sont là pour en témoigner. La doctrine qui consiste pour les États-Unis à sécuriser les gisements du Golfe porte encore ironiquement le nom de «doctrine Carter», alors qu’elle est l’opposé exact de la vision du président américain dans son discours de 1977. Tous les politiciens ont quelque part le souvenir amer d’un idéal mort au combat, mais si on peut tuer les rêveurs, on ne peut pas tuer leurs rêves. Dans une caricature qui conserve un solide fond de vérité, on pourrait simplifier ce débat politique profond entre la puissance par les ressources et la puissance par la connaissance par l’opposition de visions entre Jimmy Carter et Dick Cheney – qui est caricaturalement le pétrolier partisan de la domination par les ressources. Aujourd’hui encore, le dollar est très injustement la monnaie d’échange pour toutes les matières premières : que vous vouliez négocier du blé, du jus d’orange concentré surgelé, de l’or, de l’uranium, de la bauxite, du coton, du pétrole, du gaz naturel ou des carcasses de porc, vous devrez les acheter en dollars, ce qui est perçu comme une injustice immense par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), et qui les a d’ailleurs encouragés à proposer une monnaie de réserve mondiale indexée sur l’or et les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) lors du Sommet du G20 de L’Aquila, en 2009. Bien que Dominique Strauss-Kahn les ait alors soutenus, leur initiative n’a pas porté ses fruits.

Sept ans seulement après le discours de 1977, l’émergence des «Valley Heroes» – de Steve Jobs à Sergueï Brin, de Mark Zuckerberg à Elon Musk… – est venue prouver que la connaissance était de loin la ressource économique la plus essentielle à un pays. En 1984, Steve Jobs, qui vient de lancer le légendaire Macintosh et de faire accepter au monde entier l’idée d’un personal computer2, rencontre le président François Mitterrand qui, en marge de l’investissement de plusieurs centaines de millions de dollars qu’Apple vient de réaliser en France, lui demande si l’Hexagone pourrait se prêter à l’émergence d’une Silicon Valley. La réponse de Jobs, parfaite de clarté et de concision, et qui vaudrait plus pour l’économie française qu’une décennie de promotions de l’ENA, est conservée dans les archives d’Antenne 2 dans un sujet présenté par Christine Ockrent et disponible sur YouTube. Ce qui est essentiel ici, c’est cette phrase prophétique de Jobs : «Le logiciel, c’est le pétrole des années 1980 et 1990. » Cette idée a été inconcevable pendant au moins dix ans pour IBM qui, rencontrant Bill Gates, Paul Allen et Steve Ballmer dans les années 1980, déclarait : « Nous savons qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à se faire dans les logiciels» ! Aujourd’hui, l’homme que les médias de masse considèrent comme le plus riche du monde n’est pas un magnat du pétrole mais un magnat du logiciel, et Apple, né dans un garage comme Amazon, comme Google, comme HP, comme Disney…, possède une trésorerie qui flirte avec le PIB de la Nouvelle-Zélande. Alors oui, le logiciel c’est le nouveau pétrole, et, plus généralement, la connaissance, c’est le pétrole éternel de toute époque possible, de la même façon que Richard Francis Burton décrivait le paradis, c’est-à-dire l’Éternité ou la seule véritable «fin de l’Histoire», ce lieu «où toute connaissance sera connue». En effet, si le temps est l’image mobile de l’éternité immobile (Platon), sa mobilité n’est tracée que dans l’évolution des consciences humaines et, en dernier recours, dans celle de la sagesse (qui est la connaissance de soi) et de la connaissance (du non-soi). Explorer, exploiter et faire circuler ce grand pétrole que sont la sagesse et la connaissance est l’enjeu politique de la nooéconomie, elle- même branche pragmatique et élégante de la nooscience, la connaissance de la connaissance.

On a vu en Barack Obama un certain continuateur de ce que j’appelle la «vraie doctrine Carter», celle de la nooéconomie. Il courtise en effet activement les geeks de son pays et a ainsi rencontré Mark Zuckerberg. Facebook, qui représente aujourd’hui plus de valeur économique que Total ou BP, a bien plus d’influence sur les gouvernements que les pétroliers d’autrefois qui finançaient des coups d’État, et possède une valeur boursière parfois comparable à la leur, même si elle est encore largement spéculative, le tout avec cent fois moins d’employés. On peut dire que le levier de productivité individuel de la connaissance est colossal, et c’est bien pour cette raison que les mathématiques sont considérées comme l’outil de développement le plus prodigieux pour l’Afrique, le continent encore le moins présent dans l’économie de la connaissance aujourd’hui (ce qui est bien sûr amené à changer).

Le président américain a également rencontré Elon Musk, le fondateur des entreprises SpaceX et Tesla Motors : la première a su imposer les idées d’un ravitaillement privé de la station spatiale internationale et de tourisme spatial de masse en à peine cinq ans, et la seconde vaut aujourd’hui davantage que le groupe PSA tout en produisant entièrement aux États-Unis, monumental pied de nez à la politique de désindustrialisation et de low cost qui a prévalu dans la pensée stratégique automotive française austèrement et mécaniquement orthodoxe, capable certes de prévisible administration mais intrinsèquement incapable de l’imprévisible disruption, et à qui l’on doit, entre autres, la mort de la Watch Valley dans le Jura français.

Il est à noter que SpaceX, entreprise encore exceptionnellement agile, visionnaire et très faiblement bureaucratisée pour son industrie, est la bête noire d’Arianespace : les deux entreprises ont un ADN radicalement différent, la première étant intrinsèquement idéaliste et disruptive tandis que la seconde est le fruit d’un véritable élevage de la rationalité et de la pensée prévisible, la culture de l’exercice corrigé, en quelque sorte… Ajoutons que Tesla Motors, l’autre entreprise de Musk, a récemment déclaré qu’elle ne poursuivrait aucun de ses concurrents qui utiliseraient ses brevets de bonne foi, une démarche aujourd’hui absolument impensable à l’establishment automobile européen. Non seulement le titre boursier Tesla n’a pas bougé à cette annonce mais, d’octobre 2012 à août 2014, il affichait une hausse de 765% ! Quand un dirigeant français, ou même européen, a-t-il mérité le titre de disruptif pour la dernière fois ? L’administration n’est-elle pas le contraire absolu de la disruption ? L’expression «État disruptif» n’est-elle pas finalement un oxymore ? Que dire alors d’une école d’administration elle-même administrée par l’État… Ne peut-elle être que le lieu de la pensée la moins disruptive sur terre ?

Barack Obama courtise aussi Taylor Wilson, le jeune prodige qui a réalisé une fusion nucléaire au deutérium dans le garage de ses parents alors qu’il était encore au lycée. Mieux, le Président a inauguré la tradition de confier à des geeks, comme le prix Nobel Steven Chu ou le professeur Ernest Moniz, le très stratégique secrétariat à l’Énergie, un poste qui, s’il avait pourtant été créé par Carter, était traditionnellement dévolu aux vieux briscards du renseignement et/ou des hydrocarbures. Rappelons à cette occasion la brillante citation de Sheikh Yamani, le légendaire ministre saoudien du Pétrole et des Ressources minérales de 1962 à 1986, à l’époque des chocs pétroliers : «L’âge de pierre ne s’est pas terminé par manque de pierres, et l’âge du pétrole se terminera bien avant que nous ne manquions de pétrole.» Nous ne devons pas y voir l’argument fallacieux : les pierres sont abondantes, donc les hydrocarbures le seront aussi, mais plutôt le recul d’affirmer que l’humanité, par son ingéniosité et par sa maturité culturelle, est libre d’accélérer l’adoption d’une révolution technologique par un processus de destruction créatrice cher à Schumpeter. Avant la guerre de Sécession, l’une des conséquences économiques essentielles de l’abandon de l’esclavage dans la plupart des États du Nord fut l’accélération massive de leur industrialisation, car la machine à vapeur s’adoptait d’autant mieux que l’ancien modèle de production manuel basé sur l’esclavage était détruit par le droit et la morale puis par la culture. Quarante ans plus tard, l’industrie automobile devait fleurir au Nord et non au Sud, qui avait pris un retard d’industrialisation absolument décisif. La fin du modèle de l’esclavage constitue un élégant exemple de la destruction créatrice que l’on doit mener pour imposer l’économie de la connaissance. Espérons que cette nouvelle transition ne mènera pas à un conflit similaire à la Guerre de Sécession.

La malédiction des matières premières

Lorsque le Brésil a découvert les gisements de pétrole en eaux profondes d’Iracema et de Tupi, pendants géologiques des gisements du golfe de Guinée, le président Lula da Silva déclara y voir «la seconde indépendance du Brésil» (le gisement de Tupi est à présent appelé «gisement de Lula»). Pourtant, s’il faut observer une tendance chez les BRICS, c’est que plus les matières premières par habitant leur font défaut, plus ils sont prompts à entrer de plain-pied dans l’économie de la connaissance. Comparons ainsi les exportations de la Fédération de Russie et de la République de Corée du Sud, qui a expérimenté un ministère de l’Économie de la connaissance : tout en possédant environ un tiers de la population russe et avec un territoire presque 171 fois plus petit, la Corée du Sud exporte davantage que la Fédération car, au lieu d’entretenir la paresse mentale qu’induit inévitablement l’accès aux ressources naturelles bon marché, elle est forcée d’exporter de la connaissance et du savoir-faire.

Les matrices d’exportation des BRICCA (Brésil, Russie, Inde, Chine, Canada et Australie), les plus grands pays du monde, à l’exception des États-Unis, qui sont les seuls à posséder les attributs géographiques de la superpuissance en 2014, à savoir une grande population et un grand territoire tous les deux interconnectés, montrent toutes une grande dépendance économique aux matières premières, agricoles ou géologiques, et cette dépendance maintient nettement ces pays dans le paradigme de l’économie des matières premières.

La Chine, justement parce qu’elle manque cruellement d’hydrocarbures par habitant, est le BRICCA qui est le plus nettement entré dans l’économie de la connaissance et il est symptomatique qu’elle encourage, dès l’école maternelle, la lecture des fables de Gunter Pauli, le père de la Blue Economy. Géopolitiquement, il faut bien noter que, parfois, pour un individu de même que pour un pays, «ce qui ne me tue pas me rend plus fort», et que c’est justement en limitant l’accès de la Chine aux hydrocarbures dont elle est friande que l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), sous leadership américain, a en réalité rendu ce pays plus innovant et l’a en quelque sorte préservé du diabète économique débilitant qu’un accès aux ressources peu chères aurait déclaré chez lui, et qui est par ailleurs déjà bien déclaré dans certains autres pays, dont l’Algérie et la Russie, par exemple.

Pour le Brésil, donc, la découverte de gisements de pétrole peut se révéler être bien davantage un méfait déguisé qu’un bienfait, car elle peut empêcher le pays d’entrer dans l’économie de la connaissance. Dans ce scénario-là, sûrement leur découverte n’est pas la deuxième indépendance du pays puisqu’elle le rend plus dépendant à l’exportation de matières premières. Car, pour un pays comme pour un individu, deux désirs peuvent coexister : celui de l’ego – qui demande « donne-moi ce que je veux!» – et celui du moi véritable – qui demande «donne-moi ce dont j’ai besoin!». Il est étrange de constater que les États se comportent comme des enfants, convoitant des territoires et des ressources par une sorte de vaniteuse gourmandise, comme l’enfant convoite les friandises dont l’abondance le rendra inévitablement malade, alors qu’ils devraient convoiter la sagesse et le stoïcisme. Je consacre par ailleurs un Traité de noopolitique à cette observation fascinante.

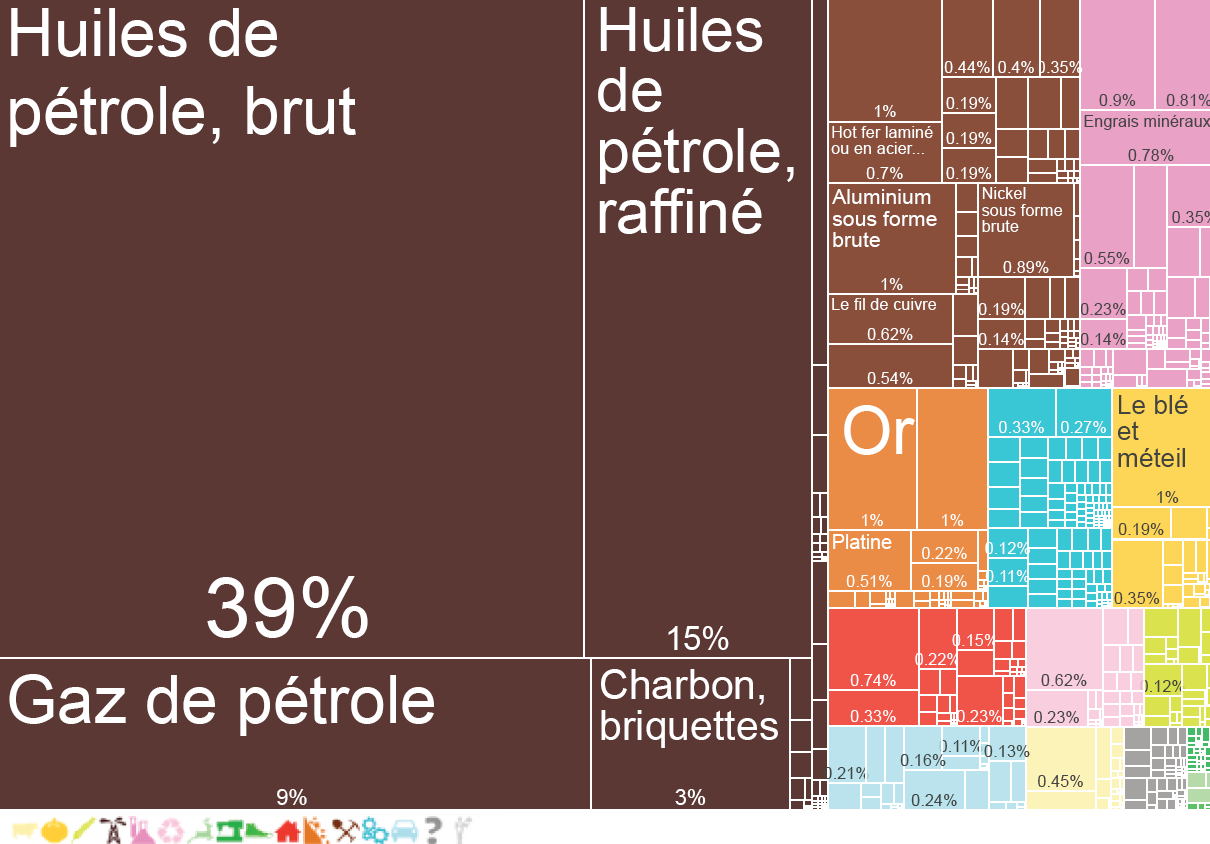

Figure 1 : exportations brutes de la Russie en 2012 (volume total : 468b Usd)

Source :

“ The atlas of economic complexity,” center for international development at Har vard University,

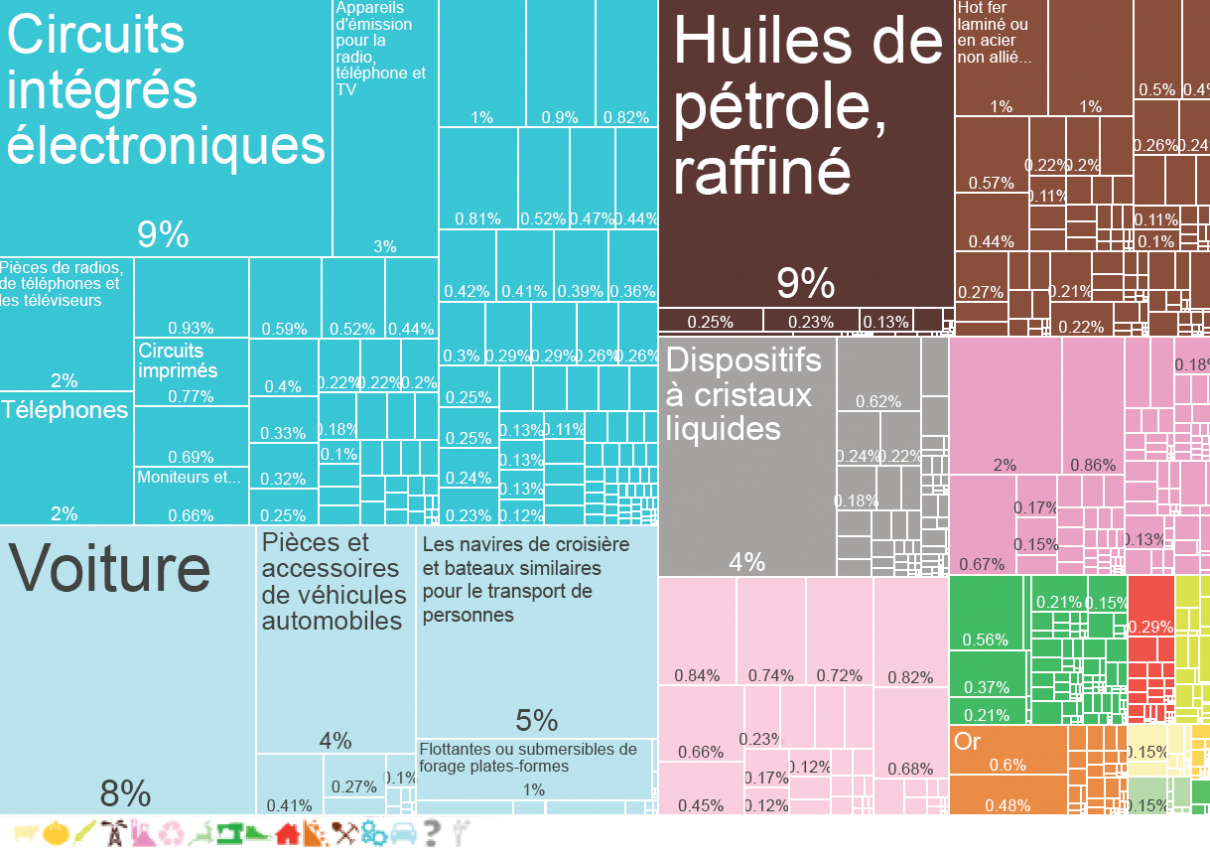

Figure 2 : exportations brutes de la République de Corée en 2012 (volume total : 562b Usd)

Source :

“The atlas of economic complexity,” center for international development at Harvard University

commentaire : Noter que le volume global est supérieur à celui de la Fédération de Russie, et que la proportion des exports technologiques y est bien supérieure également. La part d’hydrocarbures et de produits miniers représente davantage les produits circulants et transformés que les produits extraits sur place.

Que le Franco-Brésilien Artur Ávila se soit vu remettre la médaille Fields en Corée du Sud à l’été 2014 et que le Brésil soit l’hôte du prochain Congrès international des mathématiciens où le prix sera remis en 2018 est une réalité économique bien plus discrète et pourtant bien plus influente que la découverte de gisements de pétrole ou que la cuisante Coupe du monde de football de 2014 (où le Brésil fut l’hôte généreux de sa propre humiliation). Notons pour le moment que les matières premières abondantes sont aux États ce que les friandises sont aux enfants, un méfait sucré, et la comparaison des exports tunisiens et algériens le montre avec une clarté qui se passe de commentaires. L’Algérie est diabétique économiquement ; elle souffre d’un fort diabète pétrolier, dont l’absence d’innovation et le manque absolu de diversité à l’exportation sont des symptômes saillants.

L’histoire de Johann August Sutter, romancée par ailleurs dans L’Or de Blaise Cendrars, illustre bien en quoi, pour un entrepreneur intelligent, la découverte de matières premières peut être une terrible malédiction. Lui qui avait su mettre en valeur l’économie californienne par la seule ingéniosité et l’utilisation de ressources renouvelables fut ruiné par la ruée vers l’or de Californie et le lot de stupidité et d’injustice qu’elle a apporté. Quelques siècles auparavant, les Espagnols s’étaient ruinés d’eux-mêmes par l’exploitation des mines de Potosí, en Bolivie, tandis que par la suite beaucoup d’États du Golfe, l’Arabie saoudite en tête ou encore l’Algérie, se révéleront incapables d’entrer efficacement dans l’économie de la connaissance à cause de la paresse politique et mentale induite chez eux par l’abondance d’hydrocarbures bon marché. L’homme et ses États doivent comprendre que le cerveau est une pierre philosophale qui vaut tout l’or du monde. Mieux vaut pour eux naître pauvre et intelligent que riche et idiot, ce qui vaut en particulier pour les États, et que les aventures de Sutter, de l’Espagne du xvie siècle ou, à l’inverse, des forges de Buffon dans la France du xviiie siècle démontrent bien.

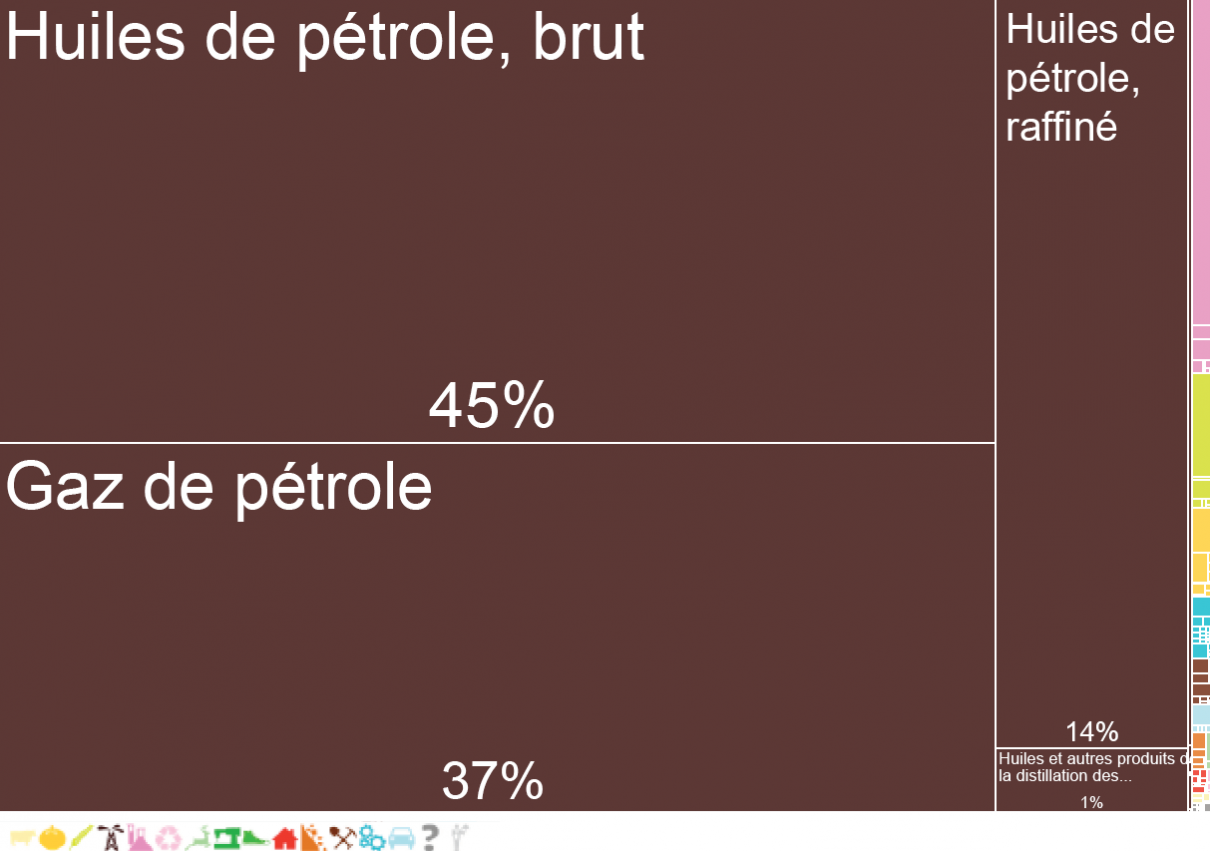

Figure 3 : exportations brutes de l’Algérie en 2012 (volume total : 69.8b Usd)

Source :

“ The atlas of economic complexity,” center for international development at Harvard University,

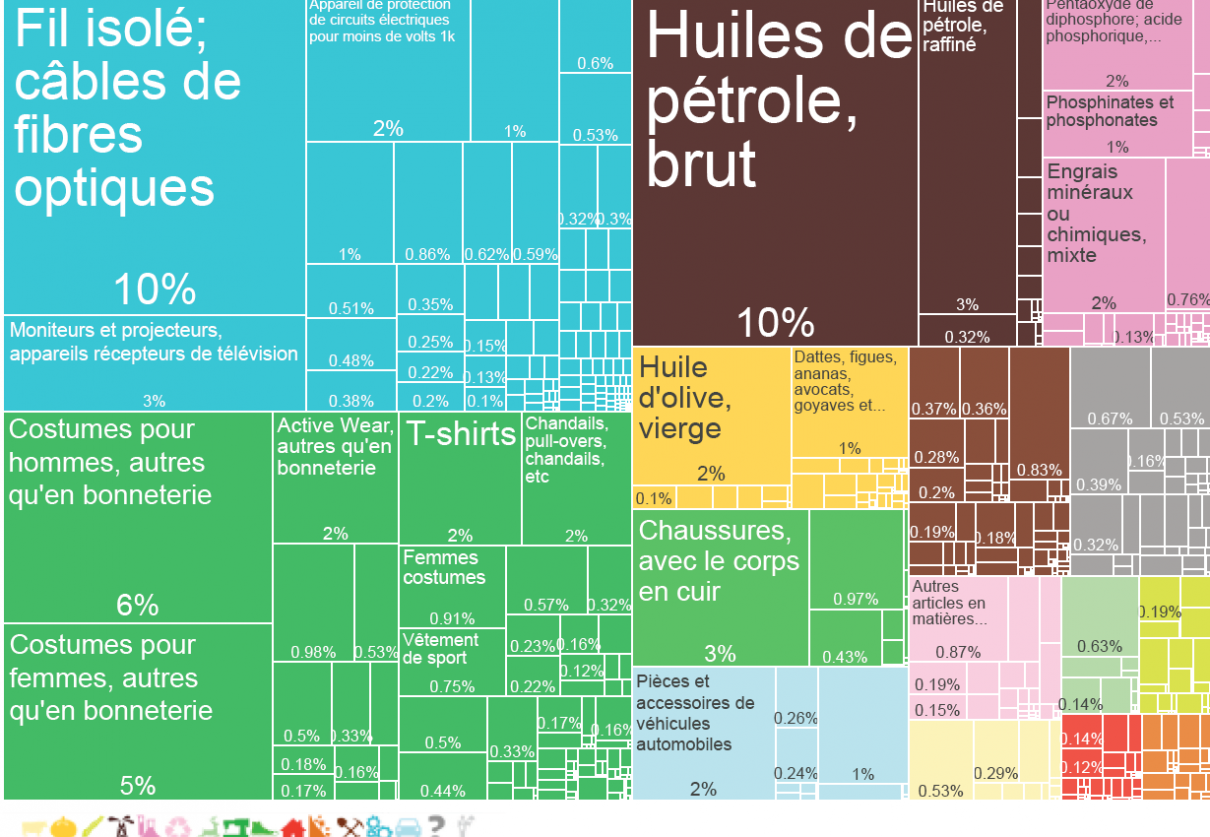

Figure 4 : exportations brutes de la Tunisie en 2012 (volume total : 15.3b Usd)

Source :

“ The atlas of economic complexity,” center for international development at Harvard University,

commentaire : On observe un régime d’exportation bien plus diversifié même si les exportations par habitant restent d’environ 25% inférieures à celles de l’Algérie, là où celles de la Corée étaient presque trois fois supérieures à celles de la Russie.

La dynamique des révolutions sociotechnologiques

Il existe une physique statistique des foules votantes que christian borghesi et ses collaborateurs ont élégamment mise en évidence, avec notamment une loi empirique simple concernant la participation à un scrutin : un électeur a en moyenne d’autant moins de chance de participer à un scrutin qu’il ressent que sa voix sera diluée. ainsi, dans de nombreux pays, d’israël à la France, le taux de participation moyen aux élec- tions municipales est inversement corrélé à la taille de la municipalité. borghesi, J. chiche and J.-P. nadal, “ between order and disorder : a ‘Weak law’ on recent electoral behavior among Urban Voters ? ”, Plos one 7(7), e39916, (2012).

Il faut insister sur la dimension culturelle, la part irréductible de Zeitgeist qui existe dans l’avènement d’une révolution sociotechnologique. L’humanité n’adopte pas une technologie ou un changement de paradigme (la structure des révolutions scientifiques, selon Thomas Kuhn) parce qu’ils sont objectivement meilleurs et plus efficaces. Ce serait là supposer une humanité rationnelle, ce que l’économie comportementale a clairement démontré être un mythe. Tant qu’elle en a le choix, l’humanité adopte une révolution quand elle cesse de lui faire peur, ce qui est tout à fait différent et ce qui explique le succès d’Apple en son temps. Apple n’a jamais inventé le PC, mais il a su le rendre «mignon» (c’est-à-dire acceptable et surtout, en un sens, «non contondant») à l’esprit populaire. Encore aujourd’hui, le design cher à la firme préserve cette culture. Or nous devons rappeler que l’humanité possédait les technologies suivantes : un ordinateur analogique au ier siècle avant notre ère, la machine d’Anticythère (soit plus de 1.700 ans avant la pascaline) ; un sismographe en 132, le Houfeng Didong Yi, de Zhang Heng ; une pile électrique ou un appareil de galvanoplastie au plus tard au viie siècle, la «pile de Bagdad» ; la variolisation au plus tard au xvie siècle en Chine ; la machine à vapeur (la boule d’Éole, à Alexandrie) au ier siècle, etc.

En prélude à la question «comment fait-on de l’économie de la connaissance ?», nous observons donc déjà que la réception populaire de toute révolution, de toute idée de génie dans l’histoire, passe par trois étapes :

Étape 1 : elle est considérée comme ridicule, et en particulier irréalisable. Cela vient de ce que l’homme mesure naturellement le futur sur le passé. L’abolition de l’esclavage est irréalisable, le droit de vote des femmes est irréalisable… Aujourd’hui, l’abolition totale de la pollution est irréalisable. Pourtant, Gunter Pauli montre que non seulement elle ne l’est pas mais qu’elle est hyperrentable, exactement comme l’abolition de l’esclavage a en son temps accéléré l’industrialisation et donc l’entrée dans un paradigme infiniment plus riche économiquement.

Étape 2 : elle est considérée comme dangereuse. Les suffragettes, après avoir été ignorées et ridiculisées, furent torturées, psychiatrisées, emprisonnées et, en dernier recours, tuées.

Étape 3 : elle est considérée comme évidente. Aujourd’hui les femmes votent. So what ?

Notons qu’une révolution n’est jamais considérée comme géniale, mais bien qu’elle passe directement du stade de dangereuse à évidente, ce qui encourage le cynisme ultérieur et empêche justement l’humanité de mieux réagir à la prochaine révolution : les réactionnaires de demain baseront leurs certitudes sur les révolutions d’hier sans jamais avoir appris l’origine et la dynamique de leurs certitudes. Si l’histoire est pourtant pleine de révolutions scientifiques et politiques qui furent considérées comme impossibles et qui font aujourd’hui notre pain quotidien, nous sommes bien incapables d’anticiper les prochaines, telle cette abolition de la pollution qui sera pourtant pour nos descendants aussi évidente que l’est l’abolition de l’esclavage aujourd’hui. Un remède à cette maladie de l’âme collective est, selon Cheikh Aly N’Daw, père de «l’économie par les moyens de la paix», l’art d’atteindre à une «subjectivité limpide».

Car toute révolution provoque en fait une dissonance cognitive, et l’humain réagit naturellement par le déni, puis par la violence à cette dissonance, jusqu’à ce qu’elle gagne et intègre son schéma de pensée. En effet, l’homme confronté à un changement de paradigme a essentiellement deux choix cognitifs : abandonner son passé mental et sa zone de confort et entrer dans la vérité et dans l’inconnu, ou rester tranquillement dans sa zone de confort (qui est à la conscience humaine ce que l’abri est au corps humain) et rejeter la vérité. Il est normal et prévisible que la plupart des gens préfèrent le confort et le mensonge à la vérité et à l’inconnu. Pourtant, les seconds sont meilleurs pour eux que les premières : encore un cas où l’ego guide l’homme vers ce qui est mauvais pour lui. Le politicien et le citoyen peuvent intervenir contre ces mécanismes de l’ego individuel et collectif qui ruinent les peuples ; la patience et l’exemplarité sont ses meilleures armes dans cette lutte, car le mensonge et la force, eux, renforcent et braquent l’ego, et le rendent encore plus réfractaires au bien et au changement. Les leaders éternels sont les charmeurs subtils de l’ego qui sont animés par le bien transcendant et par l’amour bienveillant de l’ignorant – qui n’est que rarement le plus faible matériellement à notre époque. Comme le disait Gandhi, «la douceur peut ébranler le monde». Le Mahatma exprimait aussi clairement les étapes de l’adoption d’une révolution, pour les avoir assimilées dans sa chair :

«D’abord, ils vous ignorent, puis ils vous moquent, puis ils vous combattent, puis vous gagnez.»

C’est encore pour cette raison que les révolutions les plus durables et les plus profondes doivent être non violentes (les révolutions violentes sont des révolutions précipitées et imparfaites qui résultent d’une fracture historique dans une humanité qui n’a plus aucun autre choix que la violence.

Les révolutions françaises et algériennes furent de cette nature), à l’instar du mouvement des droits civiques de Martin Luther King, qui a fait infiniment plus pour l’égalité que les Black Panthers et Nation of Islam réunis : la lutte violente est contre-productive pour faire émerger une révolution, car elle conforte les masses dans l’idée que cette révolution est dangereuse, et donc qu’elle maintient le système dans l’état métastable «dangereux» plutôt que celui, stable d’«évident» (et donc consensuel), ce qui est pourtant son but, car in fine elle braque l’ego. Il n’y a rien de pire que de braquer l’ego d’une personne ou d’un pays dans une négociation ou une révolution. Ceci devrait être enseigné abondamment au Moyen-Orient, car l’idée d’un Levant en paix et de Palestiniens et d’Israéliens vivant dans la même société multiculturelle, agile et bénéfique à l’humanité tout entière, tout en se jurant constitutionnellement protection mutuelle, se trouve aujourd’hui située quelque part entre le «ridicule» et le «dangereux» pour les élites palestiniennes et israéliennes. Or ce n’est pas de l’angélisme mais une simple observation de «thermodynamique sociale3» que d’affirmer que ce n’est que par la non-violence que nous pourrons sortir du statu quo. Ceci également sera laissé à un autre traité, mais évoque ici le grand intérêt diplomatique de manier l’économie de la connaissance, qui s’inscrit dans l’économie de la sagesse. Il est grave que l’économie de la connaissance ne soit pas enseignée aux diplomates et aux administrateurs, car la culture de transcendance, de révolution et de disruption qu’elle sous-tend est d’une richesse diplomatique exceptionnelle.

En conclusion de cette première partie, retenons donc : pourquoi faire de l’économie de la connaissance ? Parce que la connaissance est infinie, que l’économie de la connaissance sous-tend une prospérité infinie, ce que ne sous-tend absolument aucune autre économie, et qu’elle sous-tend également une culture de la transcendance qui est un véritable trésor pour l’humanité, parce qu’elle contient un protocole universel de transcendance des conflits matériels qui sont à somme nulle, vers un espace immatériel qui est à somme positive comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Comment faire de l’économie de la connaissance ?

Propriétés sociales de la connaissance

Dont on considère qu’il fut théorisé par Vannevar bush dans son travail d’administrateur du projet manhat- tan et dans un célèbre article de The Atlantic Monthly en 1945, intitulé « as We may Think ».

D’abord influencé décisivement par le projet arpanet du complexe militaro-industriel américain, même si le WorldWideWeb était un projet civil, comme la théorisation des échanges de données par paquets dont l’origine est civile également, et la création du Transmission control Protocol, plus ancienne que l’arpanet, qui l’a fina- lement adopté.

Il est essentiel de comprendre que cette estimation ne peut pas prendre en compte les changements de paradigmes, qui sont qualitatifs et non dans The Technopolis Phenomenon. Smart Cities, Fast Systems, Global Networks, ouvrage paru en 1992 sous la direction de david Gibson, Georges kozmetsky et raymond smilor, regis mckenna estime que le temps de doublement quantitatif de la connaissance scienti- fique mondiale est d’une décennie ou moins.

« Truth is the shattered mirror strown in myriad bits while each believes his little bit the whole to own », chante F. burton dans The Kasidah of Haji Abdu El-Yezdi, citation reprise de rumi.

L’économie de la connaissance est aussi différente de l’économie classique que la mécanique quantique de la mécanique newtonienne. Pourtant, ses axiomes sont à la fois simples et élégants. Tout d’abord la connaissance a deux propriétés sociales fondamentales : la collégialité et la prolificité.

Collégialité signifie que chacun en possède une partie, et personne le tout. Une conséquence de cette propriété est que si nous n’apprenons pas en groupe, nous n’apprendrons plus du tout : l’hypertexte4, Internet5, le Web et le wiki sont des manifestations et des technologies de cette collégialité. Les États ou les organisations qui désirent augmenter leurs flux de connaissance et de sagesse (c’est une nécessité vitale) doivent s’assurer que leur population est «alphabétisée dans le groupe», c’est-à-dire que son éducation et son action sont centrées sur le groupe et sur la capacité à travailler en groupe en particulier, plus que sur l’individu. Or ce qui empêche spécifiquement les humains de bien coopérer et de bien se réunir, c’est l’ego.

Seconde propriété sociale de la connaissance : la prolificité. La quantitém – mais pas la qualité – de connaissance mondiale, c’est-à-dire de problèmes ouverts devenus fermés, double au jugé tous les sept à neuf ans6. C’est donc que l’humanité, au moins en termes de quantité encore une fois (car les changements de paradigme, qui sont des connaissances transcendantes et qui sont donc qualitatifs, échappent à cette mesure), produit le même volume de connaissance en sept à neuf ans qu’elle en a produit dans tout le reste de son histoire…

La prolificité de la connaissance pose un problème logistique évident que toutes les organisations du monde doivent chercher à résoudre : la connaissance croît exponentiellement, alors que sa distribution (le langage, le texte, la vidéo…) est essentiellement linéaire dans le temps. Nul besoin d’être un expert en chaînes d’approvisionnement pour reconnaître qu’il y a là un problème. Les chaînes d’approvisionnement de la connaissance cependant forment un sujet scientifiquement fascinant et les problèmes qu’elles soulèvent sont probablement aussi significatifs que la théorie du transport de Monge.

Résumons finalement les deux propriétés sociales fondamentales de la connaissance :

Propriété 1 : la connaissance est collégiale

Cette propriété signifie que «la vérité est un miroir brisé7», chacun en possède un petit morceau et seule la mise en commun de tous ces morceaux permet de faire progresser la conscience humaine. La force qui s’oppose à cette mise en commun, c’est l’ego, dont la recherche et le monde académique actuel, reproduisant les erreurs de la tradition scolastique médiévale, sont devenus un vaste culte professionnel. Qui sait quelles découvertes fascinantes nous ferions si les académiques abandonnaient leur ego ?

Propriété 2 : la connaissance est prolifique

Cette propriété rend compte de ce que la production de connaissance est auto-entraînée : de même que pour le capital, plus on a de connaissance plus il est facile d’en lever, à la différence que la connaissance est infinie. Si son volume «écrivable» (i.e. le nombre de questions ouvertes qui auront été fermées) double tous les sept à neuf ans, cette croissance ne rend pas compte des changements de paradigme et des révolutions qui tiendraient en une phrase mais bouleverseraient des millions d’autres.

Les trois principes de la noodynamique

« scalable » est souvent synonyme de sous-linéaire et signifie ici que faire une fois dix choses prend au plus le temps de faire dix fois une chose. le transfert de propriété est entièrement scalable, puisque transférer 1 million d’euros est aussi rapide que de transférer 1 euro et bien plus que de réaliser 1 million de transferts de 1 euro.

La noodynamique, la dynamique des connaissances, est définissable parce que les échanges de connaissance obéissent quant à eux à au moins trois principes simples qui les distinguent des échanges de capitaux et de matières premières.

Principe 1 : les échanges de connaissance sont à somme positive. Principe 2 : les échanges de connaissance ne sont pas instantanés. Principe 3 : la combinaison de connaissance n’est pas linéaire.

Principe 1 : les échanges de connaissance sont à somme positive. Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Si je vous donne de la connaissance en revanche, je la possède toujours à l’issue de la transaction. «Quand on partage un bien matériel on le divise, quand on partage un bien immatériel on le multiplie», explique Serge Soudoplatoff, qui rappelle aussi que l’économie de la connaissance est une économie de flux, contrairement à l’économie du capital, du travail et des matières premières, qui est une économie de stock. L’économie de la connaissance est également une économie d’abondance, qui n’est ni basée sur la rareté ni sur la spéculation, en principe du moins, car dans les faits la tentation de spéculer sur la connaissance est grande, qu’il s’agisse d’un diplôme ou d’un brevet. Le choix à la fois chevaleresque et visionnaire d’Elon Musk d’ouvrir l’accès de tous les brevets de Tesla Motors à ses concurrents, qui a bien sûr abasourdi les industriels du monde entier (et en particulier les Français et les Japonais, avouons-le), procède de ce fascinant signe des temps. Encore une idée que Musk aura fait passer de ridicule à évidente. Les gens comme lui sont des trésors économiques.

Principe 2 : les échanges de connaissance ne sont pas instantanés. En particulier, ils ne sont pas scalables8, contrairement aux échanges de propriété. En effet, transférer la propriété de 20 euros ou de 20 millions d’euros prend le même temps : une signature, sur un chèque ou électronique. De même, pour une propriété matérielle, trader 20 tonnes ou 20.000 tonnes de riz prend la même durée virtuelle, d’où la possibilité du trading à haute fréquence. La connaissance, elle, ne peut se distribuer à haute fréquence, même si la neuroergonomie et les MOOC (Massive Open Online Course, ou «cours en ligne ouverts et massifs») permettront un jour de l’échanger beaucoup plus vite. Pour l’heure, je ne peux pas vous donner la chromodynamique quantique aussi rapidement que 20 euros…

Principe 3 : la combinaison de connaissance n’est pas linéaire. Posséder 20 euros et 20 euros, c’est posséder 40 euros, mais connaître deux choses ensembles, c’est plus que connaître deux choses séparément. C’est la définition de la surlinéarité, que l’on peut exprimer comme : K(A et B) > K(A) et K(B), où K (Know) est l’opérateur « savoir ». Nous pouvons appeler la différence qu’il y a entre savoir (A et B) ensemble et savoir (A) et savoir (B) séparément la sérendipité. Cette sérendipité fait bien qu’en un sens, dans l’économie de la connaissance, 1 et 1 font 3, puisque la combinaison n’y est pas linéaire. Notons encore qu’il y a là une différence essentielle avec l’économie des biens matériels et des propriétés, même si la réunion de deux objets matériels peut elle aussi générer de l’innovation, des connaissances, des idées.

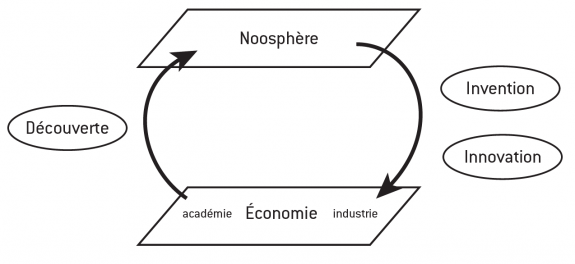

L’interaction entre l’économie industrielle et la connaissance peut être représentée comme le cycle de l’eau avec un mécanisme de « pluie de l’innovation ». La noosphère est le ciel des connaissances fondamentales que l’on peut simplifier comme étant ouvert à tous. Dans cette métaphore, la recherche fondamentale, qui publie ses découvertes, est comme une évaporation vers ce ciel. Ce ciel se précipite ensuite dans l’économie réelle en deux temps : celui de l’invention – le prototype d’une application de la connaissance – et celui de l’innovation – le produit accessible directement contre de l’argent au lieu de l’être contre de l’expertise ou de l’apprentissage c’est-à-dire de l’attention et du temps. Tous les inventeurs ne sont pas innovateurs, et vice-versa : Nikola Tesla commercialisa difficilement ses brillantes inventions, tandis que Steve Jobs transforma les prototypes inergonomiques et maladroits d’ordinateurs personnels (invention) en produits simples, universels et accueillants (innovations).

De la même façon, les États ne recueillent pas tous pareillement les retombées des découvertes qui ont eu lieu sur leur sol. La France, par exemple : on y a découvert le pompage optique, mais elle ne domine en rien l’industrie du laser. C’est dans sa démosphère (la sphère de ses ressortissants), sur son territoire et avec son argent que l’on a découvert la magnétorésistance géante et excellé dans le domaine des cristaux liquides, mais la France ne domine en rien leurs applications industrielles (écrans LCD, mémoires de masse…). S’il y a tout un art de contribuer à la noosphère, il en existe aussi un autre qui consiste à en recueillir les retombées, et il est tragique que des États sachent créer de tels nuages sans jamais en recevoir la pluie eux-mêmes. La France est spécialiste de cette erreur et la Silicon Valley semble au contraire l’endroit au monde où le délai entre découverte, innovation et invention est le plus court. La Chine s’en inspire en passant du made in China à l’innovated in China qui est une politique de la connaissance (noopolitique), ce dont elle a déjà été capable comme en témoignent ses très nombreuses découvertes et inventions du passé.

Le cycle R&D de la nooéconomie est comparable au cycle de l’eau : la recherche fait s’évaporer des découvertes dans la noosphère, qui se précipitent ensuite dans l’industrie à travers deux états : l’invention et l’innovation.

Figure 5 : le cycle nooéconomique

cc3 – Dr. Idriss J. Aberkane. 2014

Mais les états ou les organisations qui produisent les découvertes et des inventions ne sont pas forcément celles qui en tirent les innovations, les seules à entrer en contact avec le marché in fine. Xerox a inventé la Graphical User Interface et la souris mais n’en a pas commercialisé l’innovation. La France a découvert la magnétorésistance géante et a excellé dans le domaine des cristaux liquides mais n’en a jamais tiré d’industrie chez elle. L’évaporation qui produit la découverte est le fruit de la Recherche (R) qui est exploration et sa précipitation en une innovation est le fruit du Développement (D) qui est exploitation dans le cycle R&D. La devise de la recherche devrait être “KICK” pour “Keep It Crazy, Kid!” car il s’agit bien de disruption et d’exploration pour lesquelles la créativité, la folie et la fraîcheur d’esprit d’un enfant sont bénéfiques, et la devise du développement devrait être “KISS” pour “Keep It Simple, Stupid!” car il s’agit alors d’exploitation, de simplification, de rigueur et plus de créativité pure.

L’équation de flux de la connaissance

La définition de Peter Drucker, appelée kid (knowledge, information, data) : l’information (i), c’est de la donnée (d) dotée d’intérêt et d’à-propos. la conversion requiert de la connaissance (k).

On peut donc faire la simplification suivante : l’information est comparable à une dérivée des données dans le temps, et la connaissance à une dérivée de l’information dans le la fonction exponentielle étant invariante par passage à la dérivée, il vient que le passage de l’information à la connaissance préserve théo- riquement le temps de doublement, dans l’hypothèse, fausse en pratique, que toute donnée est convertie en information et toute information en connaissance.

L’équation fondamentale qui décrit les flux de connaissance est également on ne peut plus simple et élégante, pourtant ses implications sociales, politiques et économiques sont très vastes. En ce moment, nous réalisons une transaction de connaissance : en lisant un livre, en regardant une vidéo, en écoutant quelqu’un, en jouant à un jeu, vous recevez de la connaissance, mais vous dépensez aussi quelque chose. En particulier, vous dépensez votre temps et votre attention. Les échanges de connaissance sont des échanges d’attention inversés (celui qui donne de la connaissance reçoit de l’attention), et ils procèdent donc d’un renforcement psychologique qui possède d’intéressantes implications sociales, puisque les échanges de connaissance sont aussi des moyens de cohésion sociale. L’équation suivante décrit ce principe selon lequel les flux de connaissance sont proportionnels à l’attention multipliée par le temps

φ(k) ∝ At

Quelles implications socio-économiques pouvons-nous trouver à cette équation ? Tout d’abord, avec Beck et Davenport, nous pouvons observer que dans la mesure où, de nos jours, les données, l’information et la connaissance sont très abondantes9 (puisqu’ils doublent tous les sept à neuf ans10), il existe une économie de l’attention, car l’attention (et le temps, en fait) se trouve en quantité limitée chez l’individu. Il existe donc bien une compétition mondiale, que l’on observe dans le marketing de masse, en particulier sur Internet, pour attirer et capter l’attention. Dans une perspective historique, cette compétition se trouve à l’interface entre l’ancienne économie, celle de la rareté, et la nouvelle économie, celle des flux et de l’abondance.

Notons également que le temps et l’attention sont intrinsèquement des flux, puisqu’ils s’évaporent (se dépensent) par défaut et ne peuvent pas se stocker. Leur conversion en argent induit une certaine entropie – dans le sens thermodynamique du terme signifiant «part d’énergie non récupérable», donc «irréversibilité» –, car on peut convertir le temps en argent mais on ne peut pas acheter du temps brut avec de l’argent, tout au plus pouvons nous réduire le temps que prendra une tâche en dépensant plus d’argent. Le temps, in fine, est plus précieux que l’argent, et il se dépense par défaut. Il y a également un compromis intrinsèque entre la richesse en temps et la richesse en argent : le riche en temps et pauvre en argent est prêt à dépenser beaucoup de temps pour gagner un peu d’argent, le pauvre en temps et riche en argent est prêt à dépenser beaucoup d’argent pour économiser un peu de temps. Il est par ailleurs gravissime pour un État de forcer ses citoyens à dépenser leur temps et leur attention dans son administration en accaparant par sa bureaucratie inefficace ses ressources qui sont les plus précieuses, car une telle dynamique les volatilisera là où elles auraient pu être investies dans l’économie.

Nous devons aussi donner une définition approximative mais efficace pour distinguer information, connaissance et sagesse. L’information, comme dans le cas du renseignement militaire (intelligence), dépend fortement du temps et de l’espace. «Les Alliés débarqueront en Normandie le 6 juin» est une information. In fine, la connaissance se rattache aux lois fondamentales de l’univers et ne dépend ni du temps ni de l’espace car elle reste vérifiable à toute époque et en tout lieu. La sagesse, enfin, ne dépend plus même de l’univers, mais uniquement de soi, car sa source unique est la connaissance de soi, pour laquelle l’univers n’est qu’un aide-conscience. La distinction entre donnée, information, connaissance et sagesse relève de la logique floue, car ces éléments sont placés le long d’un spectre continu dont la progression est l’intégration, dans le sens neurophysiologique du terme, qui est transcendante : l’information intègre le signal de la donnée, la connaissance intègre celui de l’information, la sagesse intègre la connaissance. Plus on progresse le long de ce spectre, plus on s’affranchit des époques, des civilisations, du temps, de l’espace et de l’univers. C’est pour cela que l’insécurité, l’angoisse et l’épuisement du journaliste sont bien supérieurs à ceux du sage qui manipule des propositions qui demeurent vraies en tout lieu et en tout temps.

Vérifions encore rapidement que les flux de connaissance sont proportionnels au produit de l’attention et du temps : si vous lisez cette note ou si vous m’écoutez avec toute votre concentration mais durant une seule minute, le transfert de connaissance sera relativement faible. Si vous consacrez une heure à un sujet sans y dédier également votre attention, nous savons que le transfert n’en sera pas plus grand.

Dans la mesure où le pouvoir d’achat dans l’économie de la connaissance est le produit de l’attention et du temps, sa structure est très particulière. Chaque individu ne naît pas sur terre avec 1.000 dollars en poche – ce qui devrait pourtant être un droit humain –, mais chaque homme naît avec de l’attention et du temps à dépenser. Même si l’accès à la connaissance reste inégal dans le monde, nous pouvons affirmer que tout le monde naît avec du pouvoir d’achat dans l’économie de la connaissance (mais pas le même choix de magasins selon sa zone géographique), ce qui n’est pas le cas de l’économie du capital, du travail ou des matières premières. Le chômeur ou le prisonnier de droit commun détiennent également virtuellement plus de pouvoir d’achat que le travailleur, ayant plus de temps et d’attention à dépenser pour acquérir de la connaissance.

Une autre conséquence fascinante de la structure du pouvoir d’achat dans l’économie de la connaissance est la condition à laquelle un individu sera prêt à la dépenser sans compter. Dans quelle circonstance, en effet, donnons- nous toute notre attention et tout notre temps à une personne ou à un sujet ? Quand nous en sommes passionnément amoureux, bien sûr ! Les flux de connaissance sont maximisés non pas lorsque l’acte de dépenser du temps et de l’attention est imposé (par l’État, par exemple, dans l’enseignement obligatoire), mais quand l’appétit passionné pour la connaissance a été développé au préalable. Ainsi, outre le fait qu’elle présente une dimension de justice intrinsèque, l’économie de la connaissance propose un pouvoir d’achat qui ne dépend que de vous, et elle maximise naturellement le pouvoir d’achat des amoureux !

Qu’est-ce que faire de l’économie de la connaissance ?

Les infrastructures de la connaissance

Nous avons vu les règles essentielles de l’économie de la connaissance et en quoi elles forment un paradigme révolutionnaire. Nous avons vu également qu’au début du XXIe siècle l’enjeu absolument vital pour l’humanité et ses organisations est l’augmentation de son débit de connaissance (knowledge flow ou kflow), qui est bien plus précieux que le débit de liquidité (cash flow), par exemple. Si la connaissance est bien le nouveau pétrole (étant bien davantage, par ailleurs), la capacité à la faire circuler rapidement est un enjeu essentiel, et les pipelines de la connaissance seront d’une importance stratégique inestimable.

La connaissance étant collégiale, il y a lieu de la partager en groupe, c’est- à-dire de construire l’éducation autour du groupe plutôt qu’autour de l’individu, ce qui sera une évolution essentielle de notre système éducatif actuel, hérité de la révolution industrielle et centré sur l’évaluation plutôt que sur l’épanouissement, sur l’individu plutôt que sur le groupe. Puisque le pouvoir d’achat dans l’économie de la connaissance est l’attention multipliée par le temps, deux variables d’ajustement s’offrent à la société afin d’augmenter ses débits de connaissance : l’une, le temps, l’est au groupe, et l’autre, l’attention, l’est à l’individu. L’amour de la connaissance, enfin, est

le meilleur moteur de sa circulation, de la même manière que le cœur fait circuler le sang.

Le cas des jeux vidéo multijoueurs en ligne nous donne une illustration édifiante de l’utilisation de l’attention et du temps comme ajustement du knowledge flow. Ces MMOG (Massive Multiplayer Online Game, ou «jeux massivement multi-joueurs»), sans lesquels l’avènement des MOOC n’aurait jamais été aussi rapide, offrent un débit d’attention et de temps remarquable. De 2004 à 2014, par exemple l’humanité a cumulé plus de sept millions d’années à jouer à World of Warcraft, davantage que cinquante fois tout le temps travaillé chez Apple de 1976 à 2014 ! Les jeux vidéo sont capables de capter l’attention, et les MOOC ont beaucoup à apprendre d’eux car un MOOC qui ne capte pas l’attention est un MOOC mort. Par ailleurs, si l’on compare l’apprentissage par les jeux vidéo à l’apprentissage obligatoire, considérant métaphoriquement que notre cerveau est une voiture dont la motivation est le carburant, dans l’apprentissage obligatoire la voiture consommera son carburant à l’allumage et sur tout le trajet ; dans l’apprentissage ludique, elle ne consommera son carburant que pour s’arrêter ! Entre l’apprentissage obligatoire et l’apprentissage passionné (ou ludique), devinez lequel sera le plus compétitif dans l’économie de la connaissance ? C’est tout l’enjeu de la ludification (gamification) dans l’économie de la connaissance.

L’attention étant la variable d’ajustement individuelle du débit de connaissance, les neurosciences cognitives ont énormément à lui apporter, car elles sont la discipline la plus qualifiée pour comprendre la structure et, surtout, le potentiel de l’attention humaine. Pour cette raison, le champ fascinant de la neuroergonomie, qui est en 2014 encore par trop confiné à ses applications militaires, devrait être étudié en profondeur par toutes les organisations et tous les États, car il est aujourd’hui évident que nos capacités cognitives individuelles et sociales sont sous-employées dans nos échanges de connaissance, ceux-ci n’étant simplement pas neuroergonomiques. Pourquoi le seraient-ils, d’ailleurs ? Notre éducation, héritée de la révolution industrielle, puise par exemple ses sources dans une époque où l’on ne savait quasiment rien du cerveau.

La neuroergonomie, les MOOC et les MMOG ainsi que le domaine de la ludification (gamification) qui les rassemble amènent naturellement le sujet des infrastructures de la connaissance. Comme l’a bien compris Bruce Cahan, si les échanges de connaissance reposent sur des infrastructures, alors ils doivent faire l’objet d’une politique d’investissement infrastructurelle. Rappelons que l’attribut démographique d’une grande puissance – l’attribut géographique étant un vaste territoire connecté – est une grande population connectée, ce pourquoi l’Inde investit naturellement dans la «tablettisation» de sa population, et ce pourquoi tablettes et smartphones, les instruments de l’«ère post-PC», sont aussi prometteurs pour l’Afrique, avec bien sûr les mathématiques en général, qui sont la science dont le rapport retour/coût est de loin le plus élevé.

Une autre application de l’économie de la connaissance est sa capacité à stabiliser la paix et le développement. Il est intéressant de noter que c’est seulement longtemps après que la ruée vers l’or de Californie a été achevée que la Silicon Valley a pu y émerger, et que c’est entre San Jose et San Francisco, et non à l’ombre des derricks texans où on l’attendait pourtant, avec la présence de la NASA notamment, que cette merveille sociotechnologique a vu le jour. Nous avions déjà noté que les ressources naturelles pouvaient être une malédiction et un frein décisif à l’émergence d’une technopole, parce qu’elles dissuadent dans les faits les populations d’innover.

Dans la mesure où la connaissance permet d’atteindre ce que George Kozmetsky décrit comme de la «prospérité en temps zéro» (de la prospérité instantanée), sa contribution à la paix mondiale est bien résumée dans l’Acte constitutif de l’Unesco qui déclare, en substance, que l’augmentation des flux de connaissance entre les peuples est un instrument de paix, voire l’instrument de paix le plus profond. Pour cette raison le Kozmetsky Global Collaboratory de Stanford expérimente une école professionnelle de prospérité partageable.

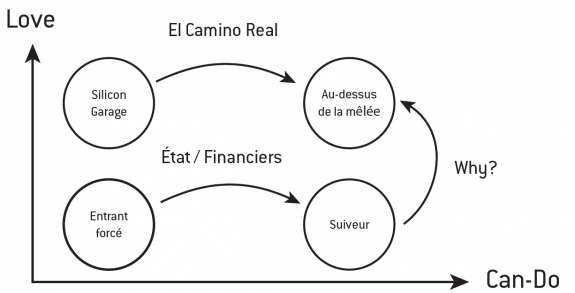

La disruption et le mantra de la silicon valley : «love can do»

L’identité culturelle et humaine de la Silicon Valley vérifie parfaitement la loi selon laquelle l’économie de la connaissance maximise le pouvoir d’achat des amoureux. Toutes les entreprises qui, parties d’un garage, ont révolutionné la vallée, avaient quelque chose de subtil en commun : l’amour absolu et passionné de leur métier. Les entreprises qui deviennent ainsi plus que leader mais «au-dessus de la mêlée» (above the fray), comme Apple en 2014, font ce qu’elles aiment faire et ce qu’elles savent faire. Quand on leur demande pourquoi elles conçoivent des produits et des services elles ne répondent pas, comme un gestionnaire obtus, «parce qu’il y a un marché», mais elles répondent sincèrement comme des visionnaires, «pour changer le monde !».

Ainsi Apple, à ses débuts, a violemment battu IBM, alors pourtant l’une des entreprises les plus puissantes du monde, et bien sûr le Minitel français, qui pour avoir été pourvu en composants et en moyens ne l’a pas été suffisamment en passion et en vision. Google a en son temps étrillé AOL, pourtant immensément mieux doté en capitaux et même en cerveaux, et la différence entre les deux firmes à la fin du xxe siècle tenait simplement à la passion et à la motivation : les Google boys adoraient leur métier avant même de savoir le faire.

Or la progression des entreprises disruptives de la Silicon Valley est très souvent identique : les entrepreneurs n’entrent pas dans un métier nouveau parce qu’ils savent le faire, parce qu’ils ont lu des manuels, mais parce qu’ils ont une envie folle de le faire, parce qu’ils adorent le faire, sans en être des experts. Seul l’amour va garantir que vous travaillerez sans aucune récompense dans un garage pendant des mois. Et on ne peut guère espérer de disruption de la part de ceux qui excellent à lire les manuels et à résoudre leurs exercices corrigés. Si le suiveur lit les manuels, le leader les écrit. Et, surtout, le leader est celui qui, ne connaissant presque rien à l’industrie quand il y entre, s’exclame devant sa concurrence, désolé : «Je ne savais pas que c’était impossible !» Elon Musk est de ceux-là. Comme David, il change les règles sans prévenir Goliath, commente Gunter Pauli.

On peut formuler une «matrice LCD» (LCD pour «Love x Can-Do»), qui représente le produit cartésien des deux composantes entrepreneuriales de la Silicon Valley : l’amour du métier (Love) et l’expertise du métier (Can-Do). Cette matrice va rendre compte de ce que, dans la création de start-up, il vaut infiniment mieux un amoureux sans expérience qu’un expert dépressif, car l’amoureux pourra apprendre là où le dépressif n’apprend plus. Une expertise acquise par amour est également très supérieure à une expertise acquise par obligation. Enfin, l’expertise acquise par la pratique et en partant de rien est nécessairement disruptive par rapport à celle acquise dans les écoles et les manuels, qui est nécessairement conservatrice puisque les écoles sont les conservatoires de la connaissance. Léonard de Vinci illustre très bien ce principe.

La matrice LCD situe quatre types d’entreprises. Le joueur «au-dessus de la mêlée» est celui qui fait ce qu’il aime passionnément faire et ce qu’il sait très bien faire. En 2014, il s’agit là d’Apple, de Tesla, d’Hermès…

Figure 6 : La matrice Love Can Do

cc 3 – Dr. Idriss J. Aberkane. 2014

Le suiveur a pratiquement le même savoir-faire industriel que le joueur «au-dessus de la mêlée», mais pas du tout le même amour du produit, et ses produits et services le démontrent bien : ils sont moins enchanteurs, moins sexy, ils prêtent moins d’attention au détail, ils ne transpirent aucune culture particulière, ils trahissent la réalité de ce que leur raison d’être n’est pas une disruption mais un marché, ils ont été conçus par les gestionnaires et non pas par les visionnaires, et cela n’échappe pas au connaisseur. En 2014, Samsung se trouve dans cette position : ce n’est certainement pas par envie de changer le monde ou par amour que le conglomérat coréen est passé des réfrigérateurs aux tablettes. Conséquence : personne ne passera plusieurs nuits à coucher dehors pour être le premier à acheter le dernier appareil Samsung, ou Microsoft.

Tous les garages de la Silicon Valley qui atteignent le statut de multinationale sont entrés dans leur métier par passion et, d’une façon extrêmement importante, avec un savoir-faire minimal, condition essentielle à la capacité disruptive, car le professeur, enfermé dans ses manuels et dans ses dogmes, est moins disruptif que l’élève ou, comme l’énonce un proverbe chinois, l’esprit de l’amateur est bien plus vaste que celui de l’expert, car l’expertise, qui est l’exploitation, est nécessairement enfermement (ce que les maîtres de systema, l’art martial russe, connaissent très bien). Ce n’est pas avec des premiers de la classe que l’on fait une Silicon Valley – le PDG d’Apple avant le retour de Jobs, qui insistait pour se faire appeler «Dr. Amelio», l’a amplement démontré. Attendez davantage de disruption d’un ancien hippie sans diplômes comme Jobs que d’un administrateur, d’un fonctionnaire ou d’un docteur.

La pire position dans la matrice LCD est celle de l’entrant forcé. Il est incroyable d’observer que certaines entreprises occupent ou ont occupé cette position, la plus notable d’entre elles étant STMicroelectronics en Europe. L’entrant forcé fait son travail parce qu’il faut bien le faire. Pour lui, le métier n’est pas une brûlante passion mais une corvée. Certes, les équilibres socio- économiques font que de telles entreprises attireront nécessairement des talents et des passionnés, mais leur capacité d’accueil et d’épanouissement professionnel pour de tels employés est très faible comparativement à celle des leaders et, surtout, elle finit par brider leur passion et leur créativité, par les écraser plutôt que par les épanouir.

Ces entreprises sont nées avant tout pour remplir une obligation. Dans le cas de STMicroelectronics (ou comme dans le cas de Bull), la situation est la suivante : l’Europe ne peut pas se permettre d’importer tous ses semi- conducteurs, il faut donc bien une entreprise pour assurer ce service. Résultat, l’entreprise naît avec peu de savoir-faire, ce qui n’est pas un drame, mais sans aucune passion ni aucune vision. Tragique : aujourd’hui Taïwan possède à elle seule plusieurs entreprises de semi-conducteurs comme UMC et TSMC, sans parler bien entendu de la Silicon Valley avec Intel, AMD ou Nvidia.

Comme pour les états de la matière, des transitions sont possibles entre les différents états de la matrice LCD. Si le suiveur veut passer «au-dessus de la mêlée», il doit se demander pourquoi il fait son métier, comme Simon Sinek l’a très bien codifié, et la réponse à ce «pourquoi » ne doit jamais être : « Parce qu’il y a un marché !» Le joueur «au-dessus de la mêlée» est très rentable, à l’instar de Tesla et d’Apple, parce qu’il pense au-delà de la rentabilité, il pense avec un panache qui est inimaginable et, surtout, illogique pour ses concurrents, comme quand Tesla offre la recharge gratuite à ses clients ou l’accès gratuit à ses brevets. Ce n’est pas que ce joueur n’est pas rationnel, mais il transcende la rationalité, et il sait profondément pourquoi il travaille.

La transition de l’entrant forcé au suiveur est invariablement le résultat d’une contrainte externe : le choix d’un État ou d’un investisseur financier qui ne connaît rien au métier et n’y investit que parce que le marché est là. Enfin, le passage du garage au leadership mondial, à l’instar d’Apple, Google ou Amazon, se fait quand l’acquisition de l’expertise est avant tout motivée par la passion et par rien d’autre : pas par une note, pas par un salaire, pas par un vain prix régional ou municipal, pas par l’attention artificielle d’un incubateur qui infantilise l’entrepreneur, pas par les lauriers d’un ministère en mal de communication ou d’un quelconque «pôle de compétitivité», mais par le seul amour du métier. Un tel entrepreneur suit ce que j’appelle «la voie royale», du nom du boulevard de la Silicon Valley, El Camino Real.

La biomimétique : une application de l’économie de la connaissance

Une dernière perspective fascinante de l’économie de la connaissance tient à ce qu’elle capture la totalité du développement durable, qui pour ce dernier consiste en fait simplement à apprendre à l’humanité à ne pas marcher sur son futur, c’est-à-dire à ne pas dépenser trivialement des biens qui lui manqueront plus tard dans des applications plus riches et plus élégantes.

Car il existe un bien, grand et élégant, que l’humanité a dépensé avec une stupidité infinie dans les derniers millénaires de son histoire. C’est parce que la révolution industrielle l’a amené à le dépenser d’une façon beaucoup plus rapide et irresponsable que nous en prenons conscience aujourd’hui. Ce bien, les physiocrates, donc les premiers économistes (car l’économie, avant Adam Smith, est un terme dû aux physiocrates), éprouvaient pour lui un respect infini. Il s’agit de la nature, qui est une bibliothèque. La biomimétique est la science qui dit : «Lisez-la au lieu de la brûler.»

L’humanité, en effet, à partir du moment où elle est devenue urbaine (les civilisations natives et nomades semblent faire exception à ce principe), a considéré la nature comme une source de matières premières et l’a dépensée comme telle. Nous savons aujourd’hui que la nature, en plus des services écosystémiques qu’elle nous dispense et dont nous apprenons à mesurer la valeur, est bien plus une source de connaissances qu’une source de matière. La biomimétique est la science qui se fonde sur cet état de fait et qui généralise l’extraction de connaissances de la nature, par ailleurs bien plus profitable que la simple extraction des matières premières.

Le fait d’avoir utilisé la nature autrement que comme la bibliothèque de hautes technologies – et d’un raffinement technologique extrême, en effet, des nanotechnologies à la pharmaceutique ou à la science des matériaux, des organisations, voire même des mathématiques, en particulier des systèmes dynamiques, ergodiques, de la logique floue et des fractales – est un cas de la propension de l’humanité à dépenser trivialement des ressources précieuses. Or, aujourd’hui, quand nous considérons par exemple le visionnaire projet SeaOrbiter de l’architecte français Jacques Rougerie, nous observons que l’humanité est prête à développer des plateformes d’extraction non pas de matières premières mais de savoirs de la nature. Peut-être nos descendants, à considérer nos plateformes pétrolières, se diront-ils qu’au fond nous avons passé notre temps à extraire la mauvaise chose de la mer, qu’il s’agissait d’en faire jaillir les connaissances plutôt que les matières. À cette vision, nous consacrerons un manuel politique de biomimétique.

Bien sûr, nous ne prônons pas l’abolition de toute exploitation matérielle de la nature, et les études de cas de Paolo Lugari et Gunter Pauli montrent à quel point cette dernière, pour peu qu’elle soit élégante, peut s’avérer décisive au xxie siècle. Nous prônons simplement un meilleur équilibre entre l’utilisation matérielle et immatérielle de la nature et, partant, entre l’économie matérielle et l’économie immatérielle, qui doivent en réalité dialoguer constructivement plutôt que s’exclure mutuellement. Ce qui est certain sur le plan politique, c’est que seule l’exploitation immatérielle de la nature peut compenser l’excès de son exploitation matérielle. Concluons simplement en observant, avec le poète soufi Hakim Sanaï (xiie siècle) que «l’humanité tisse la toile où elle se prend», ce qui est tout l’objet du développement durable.

Quant à l’éducation de masse qui, héritée de la révolution industrielle, constitue encore l’esprit de notre temps, son erreur est d’avoir détruit l’amour, que l’éducation certes restreinte des humanistes considérait comme l’ingrédient sacré de tout apprentissage. Notre éducation contemporaine n’enseigne pas pour le bonheur intérieur brut mais pour le produit intérieur brut, d’où l’importance démesurée qu’elle donne aux notes. Nous n’enseignons plus pour l’épanouissement mais pour l’utilité économique, qui lui est pourtant strictement inférieure (tout homme épanoui est utile économiquement, il est même bien plus, étant un trésor pour l’humanité, alors que tout homme utilement économique n’est pas forcément épanoui). Si nous parvenions à réconcilier l’amour des humanistes avec l’éducation de masse que permet la révolution industrielle – une réconciliation que la neuroergonomie pourrait permettre mais qui ressort d’un choix collectif de civilisation –, alors sûrement nous aurions initié une merveilleuse économie de la connaissance et laisserions aux générations futures des nooducs qui seront au moins aussi marquants et magnifiques que les aqueducs de nos ancêtres.

En définitive, adopter l’économie de la connaissance n’est qu’une question d’évolution : baserons-nous l’Humanité sur la matérialité ou sur la sagesse ? Serons nous Homo sapiens materialensis ou Homo sapiens sapiens ?

Aucun commentaire.