Les coûts de la transition écologique

Introduction

La décroissance

Attribuer un prix au carbone

Les difficultés d’une politique écologique par les prix

Quel est le bon prix du carbone ?

L’acceptabilité de la taxe carbone

Comment coordonner les politiques nationales ?

La recherche d’une alternative énergétique

Comment financer la transition énergétique ?

L’endettement

Le coût du vieillissement de la population

Taxer les riches

Taxer les entreprises

Conclusion

Résumé

Face à la question écologique, deux propositions s’opposent actuellement : la décroissance et le développement durable. Cette étude examine les conséquences et les problèmes spécifiques qu’impliquent ces deux modèles. Nous verrons, chiffres à l’appui, que la décroissance, pour être effective, nécessite une baisse radicale du pouvoir d’achat des populations occidentales tout en supposant, malgré tout, une amélioration drastique de la technologie et la mise en place d’un accord de coopération internationale de limitation du niveau de vie mondial. Le modèle de développement durable apparaît plus réaliste.

Néanmoins, sa mise en place bute sur quatre difficultés : la détermination du « bon » prix du CO2, l’acceptabilité sociale d’une politique intégrant les coûts intertemporels des émissions de gaz à effet de serre, la mise en place d’une politique de coopération internationale et le financement de la transition écologique. La question du financement est particulièrement sensible, puisqu’elle nécessite un ensemble d’arbitrages entre dette publique, réduction de certaines dépenses et édification de nouvelles taxes. Autrement dit, la transition écologique ne peut se faire sans une réallocation des ressources depuis les secteurs économiques et sociaux en faveur de l’écologie.

Guillaume Bazot,

Maître de conférences, université Paris-VIII, Laboratoire d’économie dyonisien (LED).

Relocaliser la production après la pandémie ?

Relocaliser en France avec l'Europe

Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté

Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat

Relocaliser en décarbonant grâce à l'énergie nucléaire

Une civilisation électrique (1) un siècle de transformations

Une civilisation électrique (2) vers le réenchantement

Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention

Vers une société post-carbone

Énergie-climat en Europe : pour une excellence écologique

Tsunami dans un verre d'eau

Avant le Covid-19, le transport aérien en Europe : un secteur déjà fragilisé

Après le Covid-19, le transport aérien en Europe : le temps de la décision

Pauvreté dans le monde : une baisse menacée par la crise sanitaire

Énergie nucléaire : la nouvelle donne internationale

Introduction

L’ Accord de Paris est un accord international de lutte contre le réchauffement climatique négocié dans le cadre de la Convention de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21).

L’ équivalent CO2 est une unité qui permet de comparer les impacts des différents GES en matière de réchauffement climatique et de cumuler leurs émissions.

Cette décomposition renvoie à l’équation de Kaya : CO2 = PIB x E/PIB x CO2/E, où E correspond à l’énergie annuelle consommée, E/PIB à l’intensité énergétique et CO2/E à l’intensité carbone.

Source : base de données de la Banque mondiale et calculs de l’auteur.

Sur cet aspect, voir Valérie Faudon, Relocaliser en décarbonant grâce à l’énergie nucléaire, Fondation pour l’innovation politique, janvier 2021.

Selon l’Accord de Paris1, la limitation du réchauffement climatique à +2°C d’ici à 2030 implique de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de 40%, puis d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Étant donné qu’en 2017 les émissions mondiales de GES s’élevaient à 51 gigatonnes (Gt) de CO2 et d’équivalent CO2 (éqCO2)2, et que les capacités d’absorption des équivalents CO2 (ou puits de carbone) représentent environ 20% des émissions anthropiques totales, les objectifs climatiques commandent de limiter les émissions mondiales à 10Gt par an d’ici à 2050. Puisque la population de la planète devrait se stabiliser autour de 10 milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle, ces émissions correspondraient à 1 t éqCO2 par an et par individu (soit un aller-retour Paris-New York en avion ou 5.000 kilomètres avec une voiture de taille moyenne type berline).

Cependant, les efforts à consentir dépendent principalement du niveau actuel des émissions. Afin de répondre à cette question il est possible de décomposer les émissions par le produit de trois variables : le PIB, l’intensité énergétique et l’intensité carbone3. Il serait ainsi possible de diminuer les émissions d’équivalent CO2 en réduisant la valeur de ces trois éléments. Faire usage du premier levier revient à réduire la production mondiale en limitant, par exemple, le temps de travail ou la production ; les deux autres leviers impliquent, quant à eux, d’améliorer la technologie énergétique, que ce soit en augmentant l’efficacité énergétique de la production mondiale, en produisant une énergie peu carbonée ou en redirigeant la production vers les biens et services les moins polluants.

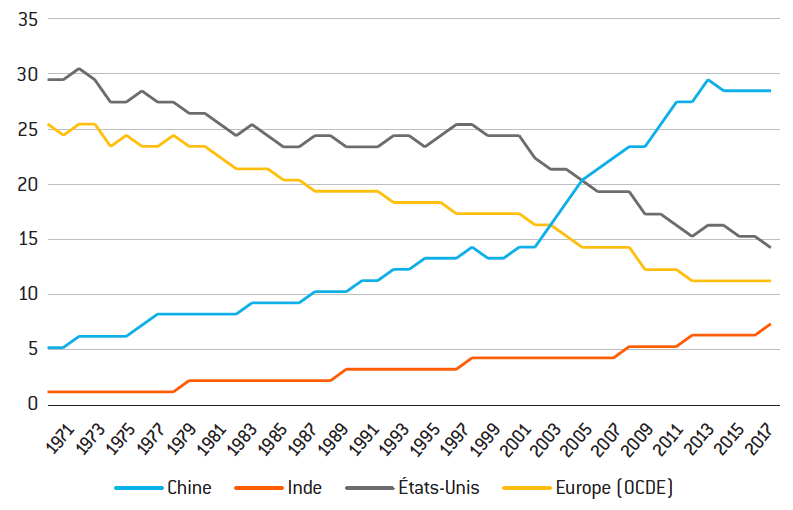

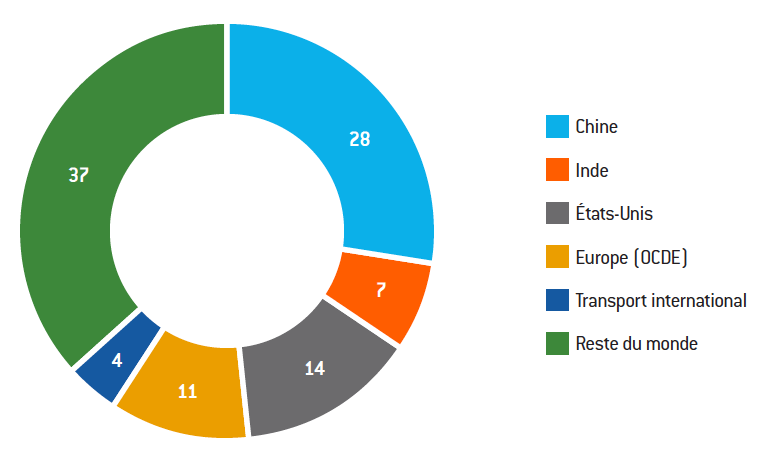

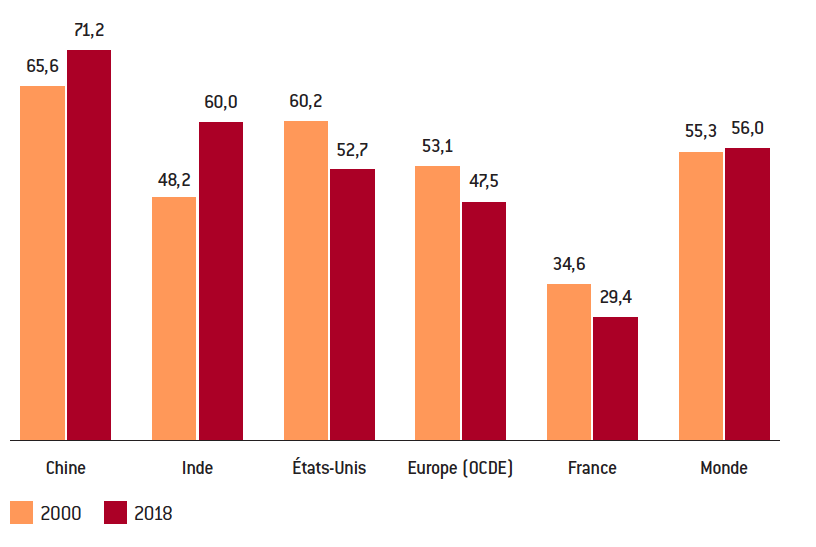

Des efforts sont déjà perceptibles, notamment en Europe et aux États-Unis. Pour autant, la tendance mondiale des émissions de GES est à la hausse, notamment pour le CO2 (voir graphique 1), qui représente à lui seul 72% de l’ensemble des GES pondérés par leur potentiel de réchauffement global. La raison principale en est l’accroissement rapide des émissions des pays en situation de rattrapage économique. Bien qu’une partie de cette hausse soit, jusqu’en 2007 tout au moins, due à la délocalisation de la production industrielle des pays occidentaux, c’est surtout l’augmentation rapide de la consommation dans les pays émergents qui explique cette évolution. Alors que la consommation de biens et services de la Chine et de l’Inde est passée de 4 à 16% de la consommation mondiale entre 2000 et 2019, celle des pays d’Europe et d’Amérique du Nord est passée de 56 à 47% sur la même période4. Par ailleurs, l’efficacité énergétique et l’intensité carbone des pays émergents sont bien moindres que celles des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), particulièrement depuis dix ans, en raison del’importante utilisation d’énergies ultracarbonées comme le charbon. De fait, les « bons » résultats observés en Europe, notamment en France grâce au nucléaire5, ne permettent pas de compenser la forte intensité carbone de la production chinoise et indienne. De 2000 à 2018, le taux de croissance annuel moyen des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles a été de +6% en Chine et de +5% en Inde, contre -1% aux États-Unis et en Europe. En 2017, la Chine et l’Inde étaient à elles seules responsables d’un tiers des émissions de CO2 dans le monde, soit autant que l’ensemble des pays de l’OCDE (voir graphique 2). Autrement dit, le rattrapage économique de ces pays est synonyme d’une détérioration de la qualité énergétique mondiale (voir graphique 3). Dès lors, les défis écologiques sont plus que jamais du ressort de la responsabilité internationale : quand bien même la neutralité carbone serait atteinte en Europe ou aux États-Unis, la question du réchauffement climatique ne serait pas résolue pour autant.

Graphique 1 : Répartition des émissions mondiales de CO2 de 1971 à 2017 (en %)

Source :

Source : International Energy Agency (IEA).

Grille de lecture : La part de la Chine dans le total des émissions mondiales de CO2 est passée d’un peu plus de 5% en 1971 à environ 28% en 2017.

Graphique 2 : Répartition des émissions mondiales de CO2 en 2017 (en %)

Source :

Source : International Energy Agency (IEA).

Graphique 3 : Émissions de CO2 par unité d’énergie produite (en tonnes de CO2 par térajoule)

Source :

Source : International Energy Agency (IEA).

Grille de lecture : La quantité de CO2 émis rapportée à la production et aux importations, diminuées des exportations d’énergie, a été de 29,4 tonnes par térajoule en France en 2018.

Face à ce constat alarmant, deux modèles s’affrontent actuellement. Le premier propose de rompre radicalement avec le système économique et social actuel via la remise en cause du productivisme, du capitalisme et de la société de consommation. Plus qu’une transition écologique, il s’agit d’un véritable changement de société. Le second propose d’utiliser les mécanismes économiques classiques (taxes, subventions, quotas, réglementations…) pour encourager les comportements vertueux tout en incitant à l’investissement et à la recherche d’énergies propres. Il s’agit d’adapter le système actuel en le forçant à tenir compte des contraintes et des coûts écologiques afin de rendre durable notre modèle de développement. Dans les deux cas, les mêmes écueils apparaissent : comment rendre ces changements acceptables ? Comment mettre en œuvre ces politiques ? Comment établir une coopération internationale ?

Cette note propose de rendre compte de ces difficultés et, si possible, de présenter des moyens d’y répondre. Dans un premier temps, nous examinerons les présupposés et les conséquences d’une politique de décroissance, puis nous étudierons les politiques qui proposent de fixer un prix au carbone incitant à réduire la consommation d’énergies carbonées. Dans ce cadre, nous énumérerons les limites de ces politiques. Enfin, nous discuterons du financement de la transition énergétique.

La décroissance

Voir Banque mondiale, « Revenu national net ajusté par habitant (en dollars US courants) », banquemondiale.org.

Rappelons que l’Accord de Paris implique de diviser par cinq les émissions mondiales de GES. D’après l’équation de Kaya (voir note de bas de page n°3, p.9), puisque les émissions de GES sont de 51 Gt et que le PIB mondial est égal à 113.555 milliards de dollars, malgré une baisse de 20% du PIB la neutralité carbone ne peut être atteinte qu’à partir d’une décroissance du produit de l’intensité énergétique et de l’intensité carbone de 75%.

Au-delà de la simple remise en question du consumérisme, les théories de la décroissance proposent une refonte radicale du capitalisme et de la société. L’idée est de promouvoir un modèle économique coopératif, social et solidaire, donnant plus de place au localisme. Le bien-être social ne s’en trouverait pas nécessairement diminué dans la mesure où la société de consommation et l’individualisme qui lui correspond sont réputés engendrer un mal-être et une accoutumance fictive avec laquelle il serait urgent de rompre. Autrement dit, les théories de la décroissance partent du principe que le lien social et le temps libre sont plus importants que le niveau matériel de vie dès lors que celui-ci ne descend pas sous un certain seuil. Réduire notre temps de travail et rompre avec le matérialisme permettrait d’accroître notre bien-être à long terme tout en réduisant nos émissions de GES.

Sans vouloir entrer dans le débat des potentiels effets bénéfiques d’un système économique en rupture avec le capitalisme actuel et davantage porté sur les coopératives et les solidarités, la principale difficulté du modèle de décroissance en matière de lutte contre le réchauffement climatique demeure l’estimation d’un revenu seuil en dessous duquel la baisse du niveau de vie matériel ne serait plus socialement acceptable. Ceci est d’autant plus vrai que ce seuil ne coïncide pas nécessairement avec une division par cinq de nos émissions d’équivalents CO2.

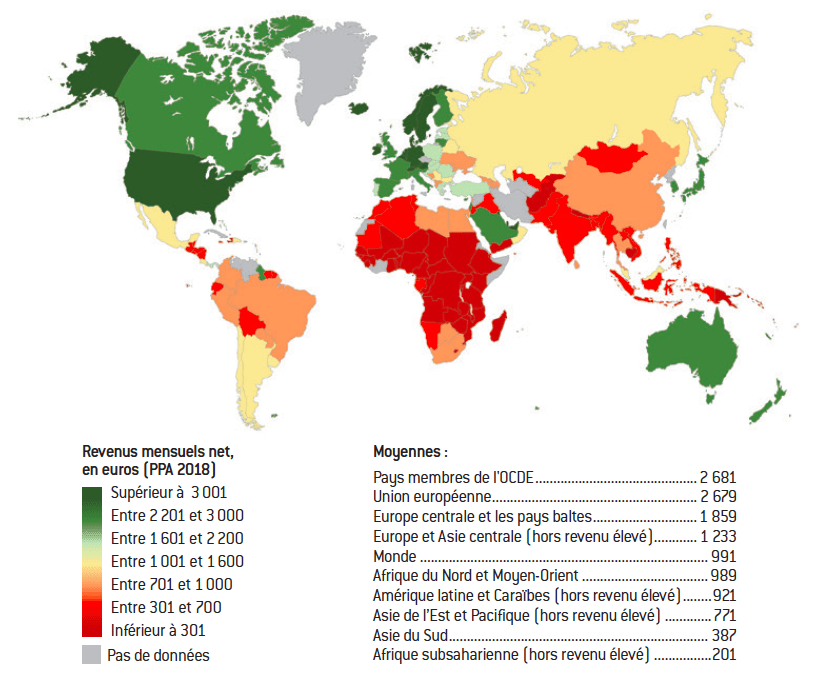

Afin d’étudier la question, voyons ce qu’une décroissance de nos revenus en accord avec les objectifs climatiques impliquerait fondamentalement pour notre bien-être. Nous devons poser comme premier principe qu’une telle politique devrait être mise en place au niveau mondial pour être efficace. Or, les pays en développement ne semblent pas vouloir sacrifier leur croissance, considérant qu’il s’agirait pour eux de répondre aux comportements passés des pays développés. Comment les en blâmer lorsque l’on sait que le pouvoir d’achat de l’adulte français médian est dix fois plus élevé que celui de son homologue indien ? De fait, il est plus facile de revendiquer la décroissance quand on est riche que lorsqu’on ne possède à peu près rien. Si, dans le cadre d’une politique de décroissance économique mondiale, l’on accepte l’idée que les pays pauvres puissent croître, il est nécessaire d’admettre que les pays riches doivent décroître de beaucoup, notamment parce que ces derniers ne représentent qu’un sixième de la population mondiale. C’est pourquoi le seul compromis international possible est l’égalisation des niveaux de vie moyens dans tous les pays du monde.

D’après les données de la Banque mondiale relatives au revenu national net par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) en 20186, une parfaite répartition des revenus entre tous les pays correspond au pouvoir d’achat d’un Français gagnant 1.022 euros par mois avant impôt. Puisque les prévisions d’accroissement démographique mondial sont d’environ 30% d’ici à 2050, le revenu mondial devrait décroître d’autant pour compenser cet effet. Ajoutons à cela une décroissance du revenu par habitant de 20%, baisse très insuffisante pour endiguer le réchauffement climatique, et misons sur des progrès technologiques, effets cumulatifs ou autres changements de comportement faisant que la somme des taux de décroissance de l’intensité énergétique et carbone atteigne, de façon très optimiste, 60%7. Ceci nous amène à 572 euros mensuel avant impôt. Afin de ne pas voir les services publics péricliter, au moins 30% de ces revenus doivent être alloués, par l’impôt, à la santé, à l’éducation, à la justice, à la recherche ou encore à la culture. Ainsi, après impôt et dans l’hypothèse d’une parfaite égalisation des revenus, le pouvoir d’achat mensuel moyen par personne de 20 ans et plus tomberait à 400 euros.

De fait, notre calcul se trouve dans une fourchette haute, notamment parce qu’il part du principe que l’intensité énergétique et carbone s’améliorera suffisamment pour contrebalancer l’insuffisante baisse du PIB mondial. Cette hypothèse est particulièrement optimiste dans la mesure où la décroissance tend à réduire le montant des fonds alloués à la recherche et au développement d’énergies propres. En outre, même en cas de forte relocalisation de la production, la baisse des GES ne saurait être suffisante sans une stricte interdiction de certaines productions carbonées, notamment dans le domaine des transports de personnes. Ceci implique de restreindre les déplacements et donc de remettre en cause un des piliers de nos démocraties libérales, à savoir, la libre circulation des personnes. Il s’agit donc d’un système peu propice aux libertés individuelles.

Carte des revenus nationaux mensuels nets par habitant, ajustés en PPA, 2018 (en euros actuels)

Source :

Sources : Fondation pour l’innovation politique, avril 2021 ; calculs Guillaume Bazot, données de la Banque mondiale.

Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2018, p. 64 (Téléchargeable).

Afin d’élargir notre réflexion, rappelons quelques faits à l’échelle de la France. Premièrement, le revenu médian par adulte avant impôt y est de 2.380 euros par mois en 2017. La classe moyenne française verrait donc son revenu brut divisé par quatre en répercussion de cette politique. Deuxièmement, les levées fiscales ne représenteraient que 17% des prélèvements actuels, soit une provision de services publics divisée par plus de cinq. Certes, ce chiffre dépend de notre hypothèse de prélèvements fixés à 30% ; cependant, augmenter les dépenses publiques reviendrait à réduire d’autant le revenu disponible. En fixant le taux de prélèvements à la part actuelle des dépenses publiques dans le PIB, net des transferts liés à la protection sociale, le revenu mensuel par adulte après impôt tomberait alors à 452 euros. Troisièmement, le seuil de pauvreté s’établissait en 2018 à 1.015 euros par mois après impôt pour une personne seule8, ce qui veut dire que tous les Français vivraient sous le seuil de pauvreté actuel.

Personne n’oserait envisager ou promouvoir une telle situation. Comme on ne peut décemment demander aux pays les plus démunis de demeurer aussi pauvres qu’ils le sont aujourd’hui, cette politique n’a que deux mauvaises issues : soit elle se réalise au niveau local et demeure inefficace au regard de son objectif écologique, soit elle se pratique mondialement et abaisse nos revenus à des niveaux inacceptables pour n’importe quelle population occidentale. Même si l’idée de « sobriété heureuse » peut sembler séduisante a priori, elle ne peut être une solution durable aux problèmes écologiques et sociaux contemporains. De plus, les dernières études d’opinion tendent à montrer que peu de citoyens souscrivent à cette proposition de décroissance. En France, seuls 28% estiment que « pour réussir la transition écologique, on est obligé de stopper la croissance économique » (cette proportion est cependant plus élevée chez les moins de 35 ans, avec 40%). À l’inverse, 72% qui pensent qu’« on doit continuer à développer notre économie pour réussir la transition écologique »9.

Cela ne signifie pas qu’il faille rester sans réagir. Cependant, si la décroissance venait à avoir lieu, elle ne devrait être qu’une conséquence non voulue d’une politique plus ambitieuse de développement durable et non pas un objectif en soi. Le pragmatisme doit ainsi nous conduire à privilégier les solutions « crédibles ». Le repli sur soi des pays les plus riches serait d’autant plus dommageable qu’ils sont les plus à même de trouver des solutions d’avenir grâce à leur plus grande capacité de recherche et d’innovation. Par ailleurs, la coordination entre pays étant essentielle en matière écologique, plus le poids économique de la France et de l’Europe sera faible, plus leur influence internationale déclinera. Or rappelons qu’en dehors du continent européen, la question écologique demeure secondaire pour la majorité des pays du globe. L’Europe perdrait ainsi son rôle de meneur de la transition écologique si son économie venait à décroître trop fortement.

Attribuer un prix au carbone

Dans le cadre d’une économie de marché, la réduction des GES passe par une désincitation aux émissions de carbone. Pour cela, un mécanisme permettant d’appliquer le principe du « pollueur payeur » doit être mis en place afin de réduire la demande de biens carbonés et d’accroître les investissements écologiques. En outre, un tel principe permettrait aux pollueurs de dédommager le reste de la population relativement aux effets indésirables de leur choix de production ou de consommation.

Un moyen simple d’encourager l’investissement dans les énergies propres et de décourager la surconsommation carbonée est d’attribuer un prix au carbone. Les économistes, suivant les travaux de William Nordhaus, prix Nobel d’économie 2018, estiment le coût des émissions de GES pour les générations futures entre 50 et 100 euros la tonne, même si ce prix dépend en partie des circonstances nationales10. En raisonnant en termes de bien-être social intertemporel, c’est-à-dire en tenant compte du bien-être des générations futures, les prix actuels des biens et services devraient inclure ce coût pour éviter que le fardeau ne soit transmis entièrement à nos enfants. Malheureusement, aucun mécanisme de marché ne permet de le faire, d’où l’importance d’un marché mondial des droits à polluer ou d’une taxe réintroduisant ce coût dans le prix11. Plus le prix du carbone sera élevé, plus les entreprises et les ménages seront incités à modifier leurs comportements dans le sens d’une réduction des émissions d’équivalents CO2. Ainsi, au regard des émissions françaises (en incluant les émissions importées), ceci correspond à une fourchette de 45 à 90 euros par mois par habitant, soit entre 36 et 72 milliards d’euros, ou encore, entre 1,7 et 3,4% de l’ensemble des revenus perçus par la population française.

Une taxe carbone ou l’émission de droits à polluer fonctionnent sur le même principe, à savoir réintroduire le coût social du carbone dans le prix des biens et services consommés. La principale différence entre ces deux méthodes tient à leur mise en application. La taxe carbone implique de taxer directement les sources énergétiques émettrices de carbone, comme l’essence ou le charbon, au prorata des dommages écologiques qu’elles génèrent. Les entreprises et les ménages consommant ces produits devraient alors s’acquitter directement de cette taxe au moment de l’achat. Pour que la taxe carbone soit efficace, elle doit s’appliquer à tous en proportion de ses émissions de carbone et affecter tous les secteurs en fonction du volume de GES rejeté annuellement. Il ne doit pas y avoir de passe-droit, quand bien même un secteur dépendrait crucialement des émissions de GES pour sa survie, car cela impacterait en contrepartie le bien-être de l’ensemble de la population mondiale future.

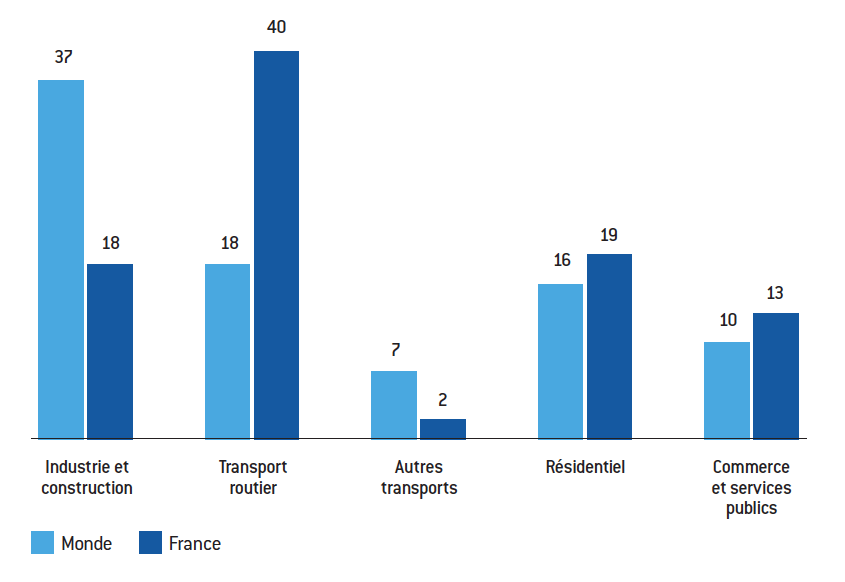

De la même manière, les émissions directes des ménages ne peuvent être mises de côté puisqu’elles représentent une part importante des émissions totales d’équivalents CO2. En effet, les émissions relatives au secteur routier (largement dominé par le transport des particuliers) ou au secteur résidentiel représentent 59% des émissions totales de carbone en France et 34% dans le monde (voir graphique 4). La politique écologique ne peut se faire sans sacrifice et il est du devoir des gouvernements d’en faire prendre la mesure aux citoyens.

Graphique 4 : Part des différents secteurs dans les émissions totales de CO2 en 2017 (en %)

Source :

Source : International Energy Agency (IEA).

Voir Lucie Calvet et François Marical, « Consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de population », Économie et Statistique, vol. 446, 2011, p. 25-44.

Voir à ce sujet Valérie Faudon, op. cit., et Patrice Geoffron, Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.

Dans le cadre d’un droit à polluer, une entreprise devra acheter des droits sur le marché afin de pouvoir produire des biens polluants. Les droits à polluer peuvent être distribués chaque année selon différentes méthodes. Ils peuvent, par exemple, être vendus aux enchères ou bien être donnés à chaque entreprise selon certains critères (nombre d’employés, niveau de taxation, nombre d’établissements, etc.). Dans tous les cas, la quantité de droits émis doit être limitée pour que son prix soit suffisamment incitatif. Si le prix d’un droit à polluer est suffisamment haut, certaines entreprises préféreront réduire leur production de biens carbonés plutôt que d’acheter les droits en question. À moyen terme, investir dans la transition énergétique devient moins coûteux que d’émettre des équivalents CO2.

La taxe carbone et l’achat de droits à polluer impliquent d’augmenter le coût de production des biens émetteurs de GES. Cette hausse a deux effets : à court terme, elle augmente le prix de vente et réduit l’offre et la demande de produits rejetant d’importantes quantités de carbone ; à long terme, elle encourage les entreprises à investir dans les économies d’énergie ou les énergies propres afin de maintenir leur marge.

À titre d’exemple, rappelons qu’un accroissement de 10% du prix du carburant entraîne en France une baisse de sa consommation de la part des ménages de 2,5 à 3,5% à court terme et de 6 à 7% à long terme, grâce notamment à l’accroissement des investissements dans les véhicules énergétiquement plus efficaces et moins émetteurs de carbone11. D’ailleurs, en dépit du mouvement des Gilets jaunes et des revendications liées à ce mouvement, l’effet de long terme apparaît plus élevé pour les ménages ruraux et modestes (8%), ce qui montre une forte capacité d’adaptation de ces derniers.

Les deux outils sont complémentaires. Les droits à polluer sont plus indolores, car non détectés par les consommateurs, mais n’affectent pas la consommation d’énergie des ménages. En outre, l’effet incitatif peut s’avérer insuffisant si le volume des droits émis et les méthodes d’attributions sont mal calibrés. La taxe carbone a l’avantage de la simplicité et permet aussi de taxer directement les ménages lors de leurs achats. Pour cette même raison, elle peut souffrir d’un déficit de légitimité aux yeux d’une partie de la population.

Les effets indirects positifs de la taxe carbone ou des droits à polluer en matière environnementale sont multiples et doivent être mieux communiqués. Ils peuvent par exemple promouvoir l’accroissement de la qualité moyenne des produits aux dépens des quantités consommées. À consommation énergétique par unité produite constante, le rejet de GES sera mécaniquement réduit. En effet, les entreprises favorisant la quantité aux dépens de la qualité émettront plus d’équivalents CO2 et verront leur coût de production s’accroître davantage. L’augmentation du prix des produits qu’elles vendent les rendra moins compétitives et les encouragera à réaliser leur marge sur un plus faible volume de production via l’accroissement de la qualité des produits. Autre exemple, la réallocation de la consommation vers des biens et services moins polluants. Notre consommation alimentaire est une bonne illustration de ce transfert. La production de viande, notamment bovine, émettant une forte quantité de GES, l’augmentation de son prix encouragera les producteurs à accroître la qualité des méthodes d’élevages et à réorienter la production carnée vers des produits moins nocifs pour le climat. Dernier exemple, une relocalisation de la production pourrait aider à limiter l’importance du transport international – qui représente à lui seul 4% des rejets mondiaux de CO2 (voir graphique 2) – et tirer parti d’une meilleure intensité carbone de la production française ou européenne13. L’augmentation du prix du carbone aiderait aussi au développement de nos plus proches voisins, en Europe de l’Est ou en Afrique, tout en réduisant notre dépendance économique et politique vis-à-vis de la Chine. Le prix des biens pourrait certes augmenter au prorata de la taxe carbone nécessaire pour faire revenir la production industrielle « sur place », mais les gains économiques et politiques indirects pourraient compenser une partie de ces coûts.

Les difficultés d’une politique écologique par les prix

Quel est le bon prix du carbone ?

Voir Julien Damon, Pauvreté dans le monde : une baisse menacée par la crise sanitaire, Fondation pour l’innovation politique, février 2021.

La mise en place d’une politique d’incitation par les prix pose cependant de nombreux problèmes. Premièrement, quel est le bon prix ? Nous avons mentionné précédemment une fourchette de prix allant de 50 à 100 euros la tonne d’équivalent CO2, mais cette fourchette est loin de faire consensus. Pour bien comprendre ce qui divise les économistes, il est crucial de rappeler les différents arbitrages en jeu dans cette estimation. Tout d’abord, certains économistes partent du principe que le réchauffement climatique n’est un problème que s’il réduit le bien-être des générations futures via la baisse de la consommation. Ainsi, peu importe que la température augmente de 2,3 ou 5°C si le niveau de vie de la population mondiale n’est pas affecté par cette hausse. Ensuite, ils posent comme principe que les sacrifices auxquels doivent consentir les individus d’aujourd’hui dépendent des prévisions de niveau de vie des générations futures. Ce principe d’aversion aux inégalités intergénérationnelles rend ainsi l’estimation du prix dépendante des dommages écologiques anticipés et des prévisions de croissance. Or de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’estimation de ces paramètres. Par exemple, si les prévisions de croissance sont négatives14, la baisse sous-jacente du niveau de vie des générations futures implique, sur la base de ce principe, d’augmenter le prix de la tonne d’équivalent CO2 pour réduire le fardeau de nos enfants. Ainsi, le prix du carbone pourrait bien se situer autour de 200 euros la tonne selon certains scénarios particulièrement pessimistes.

Face à cette incertitude, d’autres économistes préfèrent fixer le prix du carbone suivant l’objectif de limitation du réchauffement climatique à +2°C. Autrement dit, l’incertitude étant radicale et les conséquences potentiellement dramatiques, comme dans le pari pascalien, tout doit être mis en œuvre pour limiter les dommages climatiques, quitte à surévaluer le prix du carbone. Cependant, le consentement à payer des habitants de la planète pour lutter contre le réchauffement climatique n’apparaît pas particulièrement élevé, notamment hors du continent européen. Ceci est d’autant plus vrai que les générations futures ne votent pas et que les populations des pays en situation de rattrapage demeurent encore relativement pauvres. Même à renfort de campagnes d’information et de militantisme, il est difficile d’imaginer un budget carbone moyen dépassant les 100 euros par mois par habitant, comme en témoigne le mouvement des Gilets jaunes.

L’acceptabilité de la taxe carbone

Voir Christian Gollier, op. cit.

Voir Lucas Chancel et Thomas Piketty, « Carbon and inequality: From Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of carbon emissions (1998-2013) & prospects for an equitable adaptation fund », World Inequality Lab, WID World Working Paper n° 2015/7, novembre 2015.

Voir Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Malka Guillot et Thomas Piketty, « Inequality and Redistribution in France, 1990-2018: Evidence from Post-Tax Distributional National Accounts (DINA) », World Inequality Lab, WID World Working Paper n° 2018/10, septembre 2018.

Voir Guillaume Bazot, « Les inégalités s’accroissent-elles vraiment ? Niveau de vie, mobilité sociale et répartition en France », laviedesidees.fr, 2 juin 2020.

Deuxième problème : donner un prix visible au carbone est jugé punitif, notamment pour les plus démunis. Il est donc toujours plus facile de subventionner ou de réglementer que de taxer. Ceci est d’autant plus vrai que la taxe carbone à tendance à être régressive, c’est-à-dire que les personnes pauvres et les classes moyennes mobilisent une plus grande part de leur revenu que les plus aisés pour cette taxe. Il peut ainsi être tentant pour un gouvernement de proposer un ensemble de subventions, de quotas ciblés (par exemple, un nombre limité de billets d’avion vendus chaque année) ou de réglementations en lieu et place d’une taxe. Or toute subvention a pour corollaire un impôt permettant de la financer et aucune subvention ne permet d’affecter les acteurs proportionnellement à leur émission d’équivalent CO2, quelle que soit leur activité. Le principe « pollueur payeur » n’est pas aisément réversible en principe « non-pollueur receveur ». De la même manière, les quotas et les réglementations permettent tacitement d’augmenter le prix du carbone sur des éléments ciblés, soit en générant une pénurie artificielle, soit en contraignant la production et en augmentant ainsi les coûts. Ceci tend néanmoins à créer des effets de contournement sans pour autant affecter l’ensemble des acteurs de l’économie. C’est pourquoi une multitude de subventions, de quotas ou de réglementations doivent être proposés en lieu et place d’une taxe unique sur le carbone pour atteindre le même objectif. Au-delà des effets d’aubaine qu’induisent ces outils – et qui favorisent principalement les plus aisés et les initiés –, cet enchevêtrement nuit à la visibilité de la politique climatique et entraîne un surcoût administratif considérable. En tout état de cause, une politique écologique est nécessairement coûteuse. Si elle l’est moins dans le cadre d’une taxe carbone que dans celle d’un millefeuille de lois et d’incitations14, ce coût est en revanche plus visible dans le premier cas que dans le second.

Dès lors, comment rendre cette taxe acceptable ? Une solution serait de compenser la taxe carbone par la réduction d’une autre taxe régressive, la TVA par exemple. Les consommateurs s’orienteraient ainsi vers les produits moins polluants pour un panier de consommation d’une même valeur. Ceci tendrait cependant à diminuer fortement les recettes de l’État, réduisant ainsi ses capacités d’investissement et de production de services publics. Une autre solution serait de rendre la taxe carbone progressive pour davantage pénaliser les plus gros émetteurs d’équivalents CO2, particulièrement concentrés en haut de la distribution des revenus16. Le problème principal est ici de collecter les informations nécessaires pour pouvoir fixer le niveau effectif de la taxe individualisée. Il est également possible de généraliser le principe du chèque énergie pour les travailleurs pauvres n’ayant d’autre choix que de prendre leur véhicule pour se déplacer sur leur lieu de travail. La difficulté réside ici dans la manière de définir le « travailleur pauvre ». Le chèque énergie avait été mis en place pour rendre la hausse des prix de l’énergie plus tolérable, mais nombre de Gilets jaunes avaient sans doute un revenu trop élevé pour en bénéficier.

Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que le système doit demeurer contraignant afin d’inciter la population à trouver d’elle-même les solutions réduisant sa consommation carbonée. Dans le cas des modalités de transport, même pour les Français aux revenus modestes vivant en périphérie des villes, ceci peut passer, par exemple, par le covoiturage, l’optimisation des déplacements, une conduite plus souple ou encore le choix de véhicules moins lourds et moins énergivore. Cependant, l’objectif de cette taxe est justement d’ajuster les comportements et on ne peut lui reprocher de jouer ce rôle. La taxe carbone s’avère par ailleurs bien moins onéreuse que les autres procédés dont le coût total réduit plus fortement le pouvoir d’achat de la majorité de la population.

Notons enfin qu’une taxe carbone régressive n’est pas un problème en soi, à condition que le système général de taxation soit progressif, ce qu’il est en fait partiellement dans la mesure où l’on ne tient pas compte des cotisations sociales17. La taxe carbone n’est qu’un outil incitatif, sa fonction n’est pas de lutter contre les inégalités ou la pauvreté, d’autres instruments existent pour répondre à ces problèmes spécifiques. Si les plus démunis polluent, ils doivent contribuer aux dommages qu’ils causent, quitte à ce qu’ils soient aidés par ailleurs pour ne pas trop entamer leur pouvoir d’achat, tout en les encourageant à consommer de manière non polluante. Sans ce mécanisme, ce seront les démunis de demain qui supporteront le fardeau d’une inaction aujourd’hui.

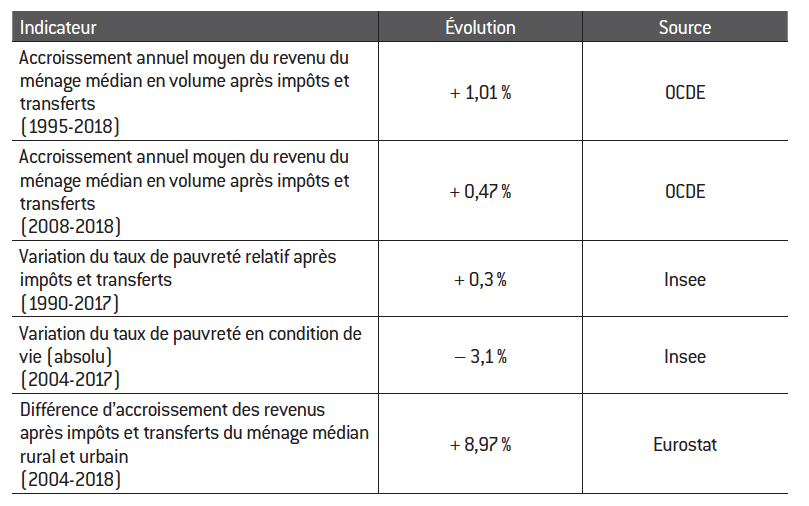

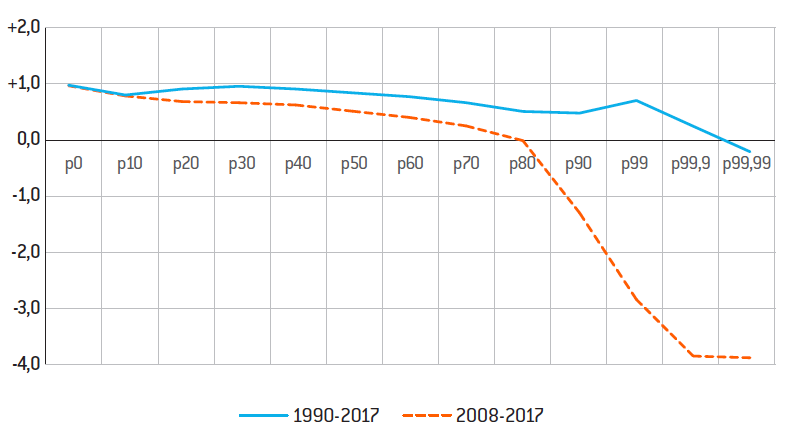

Quoi qu’il en soit, peut-être ne faut-il pas sous-estimer l’effet NIMBY (« Not in my backyard », « pas dans mon arrière-cour »), par lequel chaque individu accepte l’idée d’une action écologique à condition que celle-ci n’affecte pas son mode de vie. Au regard de l’évolution des revenus et de la pauvreté en France depuis 1990 (voir tableau 1 et graphique 5), il est probable qu’une grande majorité de la classe moyenne française était en mesure de faire face à l’augmentation de 12 centimes du litre de carburant en 2018. De fait, les adultes se situant entre le 1er et le 5e décile de la distribution des revenus ont vu leur revenu réel (c’est-à-dire tenant compte de l’évolution des prix) après impôts et transferts s’accroître de plus de 25% depuis 199018. En outre, il important de souligner que les adultes parmi les 50% les plus pauvres de la distribution sont ceux ayant vu leur revenu après impôts et transferts le plus augmenter depuis 10 ou 30 ans, ce qui contraste d’ailleurs avec nombre de discours arguant une explosion des inégalités en France.

Tableau 1 : Évolution du niveau de vie et de la pauvreté en France

Source :

Source : Guillaume Bazot, « Les inégalités s’accroissent-elles vraiment ? Niveau de vie, mobilité sociale et répartition en France », laviedesidees.fr, 2 juin 2020.

Graphique 5 : Taux de croissance annuel moyen du revenu après impôts et transferts par percentile en France (en %)

Source :

Source : données World Inequality Database, extraites le 17 avril 2021, et Guillaume Bazot, « Les inégalités s’accroissent-elles vraiment ? Niveau de vie, mobilité sociale et répartition en France », laviedesidees.fr, 2 juin 2020.

Note : En abscisse sont représentés les différents percentiles de revenu. De p10 à p90 les valeurs sont par déciles avec en p90 l’accroissement des revenus des 10% les plus riches ; p99, p99,9 et p99,99 correspondent respectivement aux 1%, 0,1% et 0,01% les plus aisés.

Données par adulte, partage égalitaire.

Grille de lecture : Les revenus après impôts et transferts des 10% des Français les plus aisés (p90) se sont accrus de 0,47% par an entre 1990 et 2017 mais ont décru de 1,28% par an entre 2008 et 2017.

Ceci fait suite à la meilleure prise en compte des revenus du capital dans l’impôt progressif sur le revenu entre 2013 et 2016 (voir Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Malka Guillot et Thomas Piketty, art. cit.). Ainsi, contrairement aux idées reçues, la plus grande « progressivité » de l’impôt depuis une dizaine d’années – et ce en dépit d’une certaine régression en la matière à partir de 2017 – a contribué à réduire les écarts de revenus entre les plus aisés et le reste de la population.

Voir « Fin du monde, fin du mois, même combat ? », avec François Ruffin et Valérie Chansigaud, in l’émission L’Invité des matins de Guillaume Erner, franceculture.fr, 20 novembre 2019.

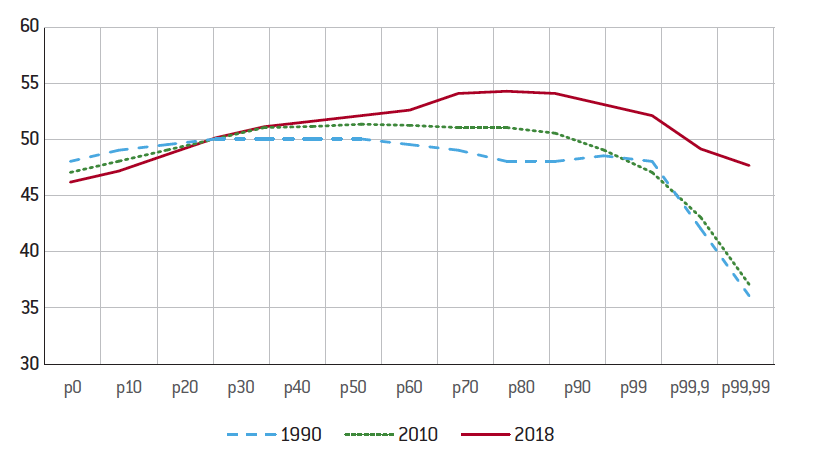

Ce résultat s’explique par le fait que la hausse du niveau de taxation s’est principalement concentrée sur les hauts revenus, que ce soit depuis 1990 ou depuis 2010 (voir graphique 6)19. En ajoutant à cela la forte baisse de la consommation énergétique des véhicules et le fait que les revenus se sont davantage accrus dans les milieux ruraux (où la voiture est indispensable), on ne peut exclure la possibilité d’un certain égoïsme intergénérationnel dans l’opposition des Français à la taxe carbone. D’ailleurs, il suffit d’observer le développement du tourisme de masse, de la consommation de viande ou des loisirs motorisés pour constater que les émissions d’équivalents CO2 se sont largement « démocratisées » depuis trente ans. Ces faits questionnent alors largement le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » entendu dans des cortèges de manifestations de Gilets jaunes à la fin de l’année 201920 et montrent qu’une taxe carbone ne peut être que difficilement compatible avec une baisse de pouvoir d’achat des classes moyennes en termes d’acceptabilité.

Graphique 6 : Taux de taxation général par percentile de revenu avant impôt (en %)

Source :

Source : à partir d’ Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Malka Guillot et Thomas Piketty, « Inequality and Redistribution in France, 1990-2018: Evidence from Post-Tax Distributional National Accounts (DINA) », World Inequality Lab, WID World Working Papers, n° 2018/10, septembre 2018.

Note : Le taux de taxation général concerne l’ensemble des taxes payées par les adultes en France. Sont pris en compte les impôts sur le revenu (progressifs et proportionnels), les taxes indirectes (dont la TVA), les taxes sur le capital et l’ensemble des cotisations sociales.

Grille de lecture : Le taux de taxation général des adultes appartenant aux 1% les plus aisés (p99) était de 48,5% en 1990, 49% en 2010 et 53% en 2018. L’ensemble des taxes payées par les adultes appartenant aux 0,01% les plus aisés (p99,99) était de 36% en 1990, 37% en 2010 et 47,5% en 2018.

Comment coordonner les politiques nationales ?

Voir « Quand l’Union européenne se compare aux pays du G20 », vie-publique.fr, 17 juin 2020.

Troisième problème, les États doivent agir ensemble, d’un commun accord. Un pays ne doit donc pas pouvoir tirer son épingle du jeu en ne respectant pas les normes environnementales internationales. Car, dans la mesure où réintroduire le coût du carbone dans le prix tend nécessairement à réduire la production et la croissance, il peut être tentant pour un pays de ne pas coopérer afin de gagner en compétitivité et de stimuler son économie aux dépens des pays écologiquement vertueux. Dès lors, comment rendre l’accord coercitif ?

Pour contraindre, il faut être puissant. C’est pourquoi le volontarisme des Européens doit s’accompagner d’une politique commune. En 2018, l’Union européenne représentait 18,6% du PIB mondial21. L’accès à son marché est donc important pour n’importe quelle entreprise de niveau international et ses sous-traitants. La mise en place d’une taxation des produits en provenance des pays les plus pollueurs ne demeurerait pas sans effet. Le but serait ainsi de réintroduire le coût du carbone dans le prix a posteriori, pour encourager les pays à respecter leurs engagements. Si une entreprise américaine propose un produit compétitif car utilisant une énergie polluante mais peu chère (par exemple du gaz de schiste), ce gain compétitif doit disparaître via l’inclusion du coût du carbone. Quand bien même il pourrait être difficile de connaître précisément l’empreinte carbone de chaque entreprise, une taxe punitive sur tout type d’exportation en provenance de pays ne respectant pas les accords sur le climat peut être efficace. Si ces coûts sont en dernier ressort à la charge des entreprises, même les plus vertueuses, celles-ci seront encouragées à faire pression sur leurs gouvernants pour changer de stratégie énergétique et écologique. Ces gouvernements adopteront aussi le principe d’une taxe sur les produits d’importation carbonés pour rester compétitifs et il deviendra toujours plus coûteux pour les autres pays de ne pas entrer dans l’accord.

Une telle stratégie est cependant incertaine et coûteuse. Incertaine, parce que le marché européen n’est pas suffisamment important pour empêcher toute rétorsion de la part des autres pays. Coûteuse, parce que l’augmentation du prix des biens importés tend à accroître le prix pour le consommateur, donc à réduire son pouvoir d’achat. Dès lors, l’Europe serait triplement perdante : elle perdrait des parts de marché, paierait le prix du carbone et ne pourrait empêcher l’accroissement des coûts liés au réchauffement climatique à mesure que les autres pays augmenteraient leurs émissions. C’est la raison pour laquelle le poids économique des pays engagés contre le réchauffement climatique doit atteindre un seuil minimum pour qu’une politique climatique mondiale puisse voir le jour. Tant que la Chine et les États-Unis feront de l’obstruction, une véritable coopération internationale semble compromise. Cette situation est d’autant plus probable qu’une guerre latente pour l’hégémonie se fait jour entre ces deux pays. Agir pour le climat est parfois perçu comme un handicap plutôt qu’un atout. C’est pourquoi le combat se joue aussi sur le terrain des idées. S’il est difficile de compter sur la Chine et son régime totalitaire, il est en revanche nécessaire de convaincre les États-Unis d’agir en leur offrant la garantie qu’une action concertée et punitive des pays pollueurs ne peut que leur être bénéfique politiquement.

La recherche d’une alternative énergétique

Voir Marco Baroni, Énergie nucléaire : la nouvelle donne internationale, Fondation pour l’innovation politique, février 2021.

Quatrième difficulté : sur quelle alternative énergétique s’appuyer ? Le problème principal des énergies peu émettrices de GES, à l’exception du nucléaire, est qu’elles sont encore trop chères. Investir dans le nucléaire est une solution possible22, mais cette énergie a parfois mauvaise presse, notamment en regard des déchets qu’elle produit et de ses potentiels effets en cas de catastrophe. En outre, les émissions liées à la production d’électricité ne représentent qu’une partie des rejets d’équivalents CO2. Il est donc nécessaire de produire des machines plus propres et moins énergivores. Encore une fois, le prix du carbone joue tout son rôle en encourageant la recherche dans ce domaine. Par exemple, un constructeur en capacité de proposer des véhicules réduisant le coût du carbone remportera d’importants marchés. Mais la taxe carbone ou les droits à polluer ne peuvent pas tout. La recherche fondamentale doit en effet continuer à avancer pour étendre le champ des solutions, que ce soit en matière de stockage (amélioration des batteries), d’efficacité (réduction des pertes énergétiques) ou de production d’énergie (moteur ou batterie hydrogène, fusion nucléaire). Le secteur public, davantage orienté vers la recherche fondamentale, doit aussi avancer de pair avec le secteur privé, plus axé sur la recherche appliquée et donc plus à même de déceler les innovations porteuses, ce afin d’éviter le phénomène de recherche en silo où chacun ignore ce que l’autre peut lui apporter pour atteindre ses objectifs.

Une telle collaboration public-privé revient à subventionner les entreprises dont les objectifs économiques sont les plus en phase avec le bien commun, tout en accélérant la mise en application des résultats de la recherche scientifique. Ajoutons qu’il est d’autant plus urgent de produire et de mettre sur le marché les procédés les plus prometteurs que les pays en développement n’entendent pas sacrifier leur croissance sur l’autel de l’écologie et adopteront naturellement les énergies propres si celles-ci s’avèrent moins coûteuses que les énergies carbonées. En outre, d’importants investissements doivent être effectués dans le domaine public. Les dépenses en matière de recherche et développement (R&D) et d’infrastructures doivent ainsi être multipliées. Une analyse coût-bénéfice doit être systématiquement réalisée pour que les dépenses aillent là où elles augmentent le plus le bien-être des générations présentes et futures. En effet, gardons en tête que les besoins nécessaires à la transition énergétique sont considérables, tandis que les ressources demeurent restreintes. Il est donc essentiel de s’appuyer sur un appareil théorique capable de déterminer au mieux la bonne allocation des ressources qui, même si ses hypothèses de calculs sont discutables, vaut toujours mieux qu’une prise de décision arbitraire ou politiquement intéressée.

Comment financer la transition énergétique ?

Voir High-Level Expert Group on Sustainable Finance, Financing a Sustainable European Economy, Final Report 2018, 31 janvier 2018.

En dehors des problèmes que pose une politique d’incitation par les prix, il reste à étudier la question du financement de la recherche et des investissements publics, ainsi que celle de l’indemnisation des perdants de la transition écologique, du fait de la réallocation sectorielle des ressources ou de la caducité de certaines compétences ou activités. La taxe carbone ne saurait être suffisante à cet égard puisque son existence a pour objectif de réduire progressivement sa propre assiette via la baisse des émissions d’équivalents CO2. Il est donc essentiel de trouver de nouveaux leviers de financement.

S’appuyant sur le High-Level Expert Group (HLEG), la Cour des comptes européenne table sur un budget de 11.200 milliards d’euros entre 2021 et 2030 pour la transition écologique en Europe. Si l’on rapporte ce nombre au prorata du poids économique de la France, cela correspond chaque année à 6% du PIB français, à 10,6% des dépenses publiques et à cinq fois le budget actuel alloué à la transition écologique. Un tel budget implique de recourir à l’endettement, d’augmenter le niveau des taxes ou encore de réduire certaines dépenses23.

L’endettement

Notons à cet égard que l’Allemagne a récemment émis des obligations vertes dont le coût de financement s’est avéré moins élevé que celui des obligations classiques, et ce alors même que ces deux types d’obligations sont jumelles par construction (une obligation verte peut à tout moment être convertie en obligation classique). On a ainsi pu identifier pour la première fois l’existence d’une prime verte négative, signe que les investisseurs sont prêts à contribuer au financement de l’écologie alors même que leurs gains s’en trouvent réduits.

Ici, une prime de risque constitue un supplément accordé aux investisseurs lorsqu’ils achètent un produit financier risqué.

Voir Weicheng Lian, Andrean F. Presbitero et Ursula Wiriadinata, « Public Debt and r – g at Risk », FMI Working Paper 20/137, 24 juillet 2020.

Voir Christian Pfister et Natacha Valla, Qui paie ses dettes s’enrichit, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.

Dans la mesure où les taux d’intérêt sont au plus bas en raison d’un excès d’épargne mondial, le financement par endettement n’a jamais été aussi peu coûteux et pourrait donc être privilégié à court, voire à moyen terme24. De plus, la crise sanitaire doit nous encourager à utiliser le levier fiscal ou budgétaire pour éviter une récession socialement douloureuse. Néanmoins, l’étendue de cette stratégie reste largement dépendante de la confiance des investisseurs envers la soutenabilité de la dette. La hausse des taux qui a pu être observée récemment en Espagne ou en Italie montre que la situation peut varier d’un pays à l’autre et qu’un endettement trop élevé peut conduire à l’augmentation soudaine de la charge de la dette en raison de l’application d’une prime de risque25. La question du seuil au-delà duquel la dette est jugée risquée est largement débattue et dépend à la fois de l’épargne nationale, des politiques de la banque centrale, des accords internationaux, du taux d’endettement vis-à-vis des pays étrangers ou encore de la confiance des investisseurs. Quoi qu’il en soit, au regard des écarts de taux d’intérêt, la dette italienne est jugée moins soutenable que la dette allemande ou française, ce qui montre que le niveau de la dette peut jouer sur celui des taux26. C’est pourquoi la stratégie d’endettement ne peut être infinie et doit être correctement calibrée malgré l’incertitude entourant sa soutenabilité.

Au-delà des taux d’intérêt se pose aussi la question de la croissance. Pour autant que celle-ci reste supérieure aux taux d’emprunt – les recettes fiscales demeurant largement proportionnelles au PIB –, le taux d’endettement d’un pays tend naturellement à diminuer. Faire « rouler la dette » peut donc se révéler une stratégie gagnante. En revanche, à défaut d’une croissance suffisamment forte, une légère remontée mondiale des taux à long terme peut alourdir la dette qui, une fois trop élevée, nuit à la confiance des investisseurs et accroît davantage les taux des pays « surendettés ». Dès lors, la charge de la dette prend une place toujours plus importante dans le budget de l’État et un cercle vicieux se met en place. Plutôt que de rembourser ce fardeau, il est certes possible de le monétiser ou de faire défaut (un État ne pouvant faire faillite). Outre la dévaluation des patrimoines, les risques de crise bancaire, la perte de croissance potentielle et les difficultés que pourrait avoir l’État pour accéder à des ressources abordables à long terme, rappelons que ces « solutions » reviennent à taxer indirectement les détenteurs de monnaie ou de dette publique, notamment les classes moyennes. En effet, les plus aisés possèdent principalement des patrimoines diversifiés et relativement immunisés contre l’inflation ou le non-paiement des obligations d’État. Autrement dit, ces « solutions » ne sont que des moyens détournés et parfois inégalitaires de faire face à la contrainte budgétaire27. En outre, un tel défaut ne serait pas sans effet politique, notamment parce que la stabilité de la zone euro dépend de la crédibilité économique de ses membres les plus dominants. C’est pourquoi une politique de réallocation des ressources fiscales est nécessaire à plus ou moins longue échéance.

De ce point de vue, l’Europe doit encore une fois jouer tout son rôle, que ce soit en mutualisant certains emprunts pour réduire les coûts de financement nationaux, en calibrant la politique monétaire pour tenir compte des pays en proie à l’augmentation des taux et en édifiant un budget commun favorisant l’investissement écologique là où l’intensité carbone et énergétique est la plus mauvaise. Mais l’Europe et la dette ne peuvent pas tout, et chaque nation se doit d’allouer des ressources publiques afin de mieux tenir compte de la contrainte écologique.

Le coût du vieillissement de la population

Extrapolation des dépenses publiques de santé pour 1990 à partir des dépenses totales de santé et de la part de la sécurité sociale dans le total du financement (données de l’OCDE).

Voir « Retraite : un déficit entre 7,9 et 17,2 milliards d’euros en 2025 selon le COR », vie-publique.fr, 22 novembre 2019.

Voir tableau « Niveau de vie selon l’âge. Données annuelles de 1996 à 2018 », insee.fr, 9 septembre 2020.

Calculs de l’auteur à partir des données de l’OCDE.

Ces considérations financières nous amènent naturellement à questionner l’impact du vieillissement de la population sur les finances publiques. En France, la hausse des dépenses en matière de retraite et de santé relativement au PIB a conduit à un accroissement des dépenses publiques équivalant à 5,1 points de pourcentage entre 1990 et 201828. Au total, ces dépenses représentent 39 % du budget actuel des administrations publiques, soit 22 % du PIB, chiffre qui devrait d’ailleurs continuer à augmenter au cours des dix prochaines années29. Alors que la plupart des pays occidentaux connaissent un tel vieillissement de la population, l’évolution du poids économique de ces dépenses pour le contribuable a bien plus augmenté en France qu’ailleurs, réduisant ainsi le potentiel de dépense dans les autres secteurs de l’économie. Ainsi, alors même que les dépenses de santé qui leur sont principalement dédiées ne sont pas prises en compte dans le calcul des transferts sociaux, les plus de 65 ans jouissent en France d’un niveau de vie plus élevé que toutes les autres tranches d’âge, à l’exception des 50-64 ans. D’après l’Insee, le niveau de vie annuel médian a stagné ou diminué pour toutes les tranches d’âge depuis 2008, à l’exception des 65-74 ans et des 75 ans et plus pour lesquels il s’est respectivement accru de 1.470 euros et 1.610 euros30. Mettre les personnes âgées inactives à contribution ne paraît pas de ce fait aberrant, d’autant plus que l’application rétroactive du principe « pollueur payeur » plaide en faveur d’une plus forte contribution des plus âgés, ces derniers ayant plus largement participé à l’accroissement du stock de GES dans l’atmosphère.

Plusieurs leviers existent à cet égard. Par exemple, l’abattement de l’impôt sur le revenu censé s’appliquer aux actifs pour compenser les dépenses nécessaires à leur activité professionnelle, n’a pas de raison d’être lorsque l’on est retraité. En outre, même si l’augmentation des pensions au prorata de l’inflation est légitime afin de garantir le maintien du niveau de vie des personnes âgées, cette augmentation ne doit pas se faire au même rythme que les salaires, car il faut compenser la réduction du nombre de cotisants par bénéficiaire et faire face à l’augmentation rapide des dépenses de santé, notamment en matière de prise en charge. C’est pourquoi maintenir, voire réduire la part des dépenses de retraites dans le revenu national passe par la stabilisation du pouvoir d’achat des retraités et non par son augmentation systématique avec la croissance.

À l’inverse, l’augmentation des cotisations reviendrait à accroître le coût du travail, à baisser le pouvoir d’achat des actifs, à favoriser les délocalisations et à rendre de ce fait le système encore moins solvable. Enfin, nous ne pouvons exclure l’apparition d’une croissance négative pour une période plus ou moins longue. Si tel devait être le cas, les pensions devront diminuer au même rythme que les salaires. Seul un système plus flexible, peut-être par points, permettrait de réaliser ces ajustements. Pour les retraités sous l’égide du système actuel, une taxation adaptée permettrait de contrebalancer ce déséquilibre.

Finalement, cela reviendrait à substituer une partie des dépenses sociales et des subventions publiques en investissement pour l’environnement. Les sommes en jeu peuvent être considérables puisqu’un niveau de dépense pour les retraites en part du PIB aligné sur la moyenne européenne permettrait d’économiser environ 85 milliards d’euros, soit 3,4 % du PIB (en 2019)31. Il ne s’agit pas ici de promouvoir une politique d’austérité, au contraire, car l’augmentation de l’investissement public aux dépens des dépenses courantes de retraites tend à stimuler l’économie, et ce d’autant plus si les « perdants » de cette substitution ont un haut niveau d’épargne. Ainsi, dans un contexte d’excès d’épargne, la baisse relative de leur revenu n’aura que peu d’effet sur la demande et le dynamisme économique.

Taxer les riches

Voir Gabriel Zucman, La Richesse cachée des nations. Enquête sur les paradis fiscaux, 2e éd., Seuil, 2017.

Le financement de la recherche et de l’investissement de certaines entreprises privées par la taxation des patrimoines revient tacitement à réallouer le capital là où il produit le plus de bien-être social via l’importance des effets externes. Ceci revient à taxer le capital des entreprises à externalité négative ou nulle pour subventionner l’innovation ou l’investissement des entreprises à externalité positive (comme dans les énergies renouvelables).

Notons qu’une telle proposition est plus radicale que celle faite par Jean-Luc Mélenchon en 2012, suggérant de « tout prendre » au-dessus de 360.000 euros par an et par part (voir Adrien Pécout, « Jean-Luc Mélenchon, ses atouts, ses faiblesses », lexpress.fr, 14 mars 2012).

En 2014, le seuil bas des 0,8 % les plus aisés correspond à un revenu avant impôt de 194.870 euros par an. Puisque les impôts non indirects sur cette tranche de revenu sont d’environ 38 % (voir Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Malka Guillot et Thomas Piketty, art. cit.), le revenu après impôt de l’individu seuil est de 10.068 euros par mois. Ainsi, dans notre scénario, tout individu situé au-dessus de ce seuil est taxé à 100 %.

La World Inequality Database propose un accès ouvert et pratique à la plus vaste base de données actuellement disponible sur l’évolution historique de la répartition mondiale des richesses, à la fois au sein d’un pays donné et entre les pays.

Voir Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Malka Guillot et Thomas Piketty, art. cit.

Notons que la proposition de Jean-Luc Mélenchon (voir note de bas de page n°33, ci-dessus) ne s’applique qu’aux 0,1 % les plus aisés. Le taux de taxation moyen sur cette tranche passerait à 91 % et permettrait de récupérer 36 milliards d’euros (58,25 euros par mois par adulte français), soit 1,7 % du PIB, toutes choses égales par ailleurs.

Le financement de la transition écologique pourrait également passer par une plus forte contribution des plus riches. La première chose serait de mieux lutter contre l’évasion fiscale en sanctionnant plus durement les paradis fiscaux, ce qui implique un long travail de concertation au sein de l’Europe mais aussi au niveau international. De nombreux progrès ont été faits depuis quelques années, bien qu’entre 40 et 80 milliards d’euros échappent toujours à l’impôt chaque année en France (dont 15 milliards pour les ménages et 10 à 20 milliards pour les multinationales)32. Il est urgent de répondre à ce problème, particulièrement parce qu’il nuit à la progressivité et à l’acceptabilité du système d’imposition, et donc au principe d’une taxe carbone. Néanmoins, les choses ne sont pas simples et il y a peu de chance de pouvoir à moyen terme rapatrier les sommes fiscalement évadées. La mise en place d’une taxe opérant au niveau mondial sur le stock de capital financier dont la retenue se ferait à la source et potentiellement remboursable en cas de déclaration des capitaux au fisc permettrait de récupérer une partie de l’évasion fiscale des ménages.

Il en va de même d’une taxe sur les multinationales fixée au prorata des ventes réalisées dans chaque pays. Ceci correspond d’ailleurs à ce que proposent les États-Unis avec l’administration Biden à partir d’une taxation internationale des entreprises et la mise en place d’un taux de taxation minimum sur les sociétés. Dès lors, toute entreprise déclarant ses revenus dans un paradis fiscal devrait s’acquitter d’une taxe compensatoire au prorata des revenus nets réalisé dans chaque pays. Les sommes en jeu sont ici importantes, même s’il demeure difficile pour le moment de quantifier les potentielles entrées fiscales d’une telle réforme. Quoi qu’il en soit, même si ces nouvelles prérogatives permettent de collecter une partie des montants évadés par les multinationales (soit, en France, entre 10 et 20 milliards d’euros), ceux-ci demeurent encore insuffisants au regard des besoins relatifs à la transition écologique. Autrement dit, même si la lutte contre l’évasion fiscale est essentielle, on ne peut miser uniquement sur elle pour résoudre l’ensemble de nos problèmes de financement à moyen terme.

Dès lors, quelles seraient les conséquences d’une plus forte taxation des patrimoines ou des revenus ? En principe, la taxation des actifs des ménages tend à nuire au développement économique dès lors qu’elle réduit la quantité de capital utilisée dans le système de production. Néanmoins, la taxation demeure indolore si le capital continue d’offrir un rendement positif à son possesseur (celui-ci ne sera pas découragé d’en faire usage dans le système productif). Pour cela, il suffit que le taux de taxation des patrimoines soit inférieur au taux de rendement du capital. C’est particulièrement le cas lorsque des rentes permettent de rémunérer la propriété bien au-delà de ce qu’elle produit effectivement, comme dans l’immobilier par exemple. Pourtant, même dans certains autres cas, une taxation des patrimoines n’est pas toujours synonyme de perte de croissance malgré la baisse potentielle de la quantité de capital fixe du secteur privé qu’elle peut entraîner. En effet, les revenus levés par l’État peuvent servir à l’investissement public ou au financement de la recherche – y compris privée si les résultats de cette recherche permettent d’accroître le bien-être social33. Les pertes de production générées par la baisse de la quantité de capital d’une partie du secteur privé peuvent ainsi être partiellement compensées par la hausse du capital productif public (à condition que celui-ci ne génère pas d’importants surcoûts, notamment administratifs), par l’amélioration de la technologie (via l’innovation ou la formation), ou encore par une réorientation du capital en direction des entreprises privées les plus porteuses. En revanche, si les taxes servent à financer les dépenses courantes, elles ne peuvent que nuire à la croissance à long terme. C’est pourquoi une politique de taxation des patrimoines ne portant pas excessivement atteinte à la croissance est possible, à condition que les fonds levés soient associés à des objectifs ciblés de développement et d’investissement, comme par exemple dans le secteur de l’énergie.

Au-delà de son potentiel effet négatif sur la production, le principal défaut d’une taxation nette des patrimoines est qu’il demeure difficile à long terme de puiser dans un stock pour financer un flux. Quelles seraient les conséquences d’une taxation des revenus des plus aisés ? Afin de mesurer les marges de manœuvre en la matière, reprenons le principe extrême d’une taxation à 100 % au-dessus de 10.000 euros par mois34. Cela revient effectivement à ramener les revenus des 0,8 % les plus aisés de la distribution à 120.000 euros annuels après impôt35. D’après les données de la World Inequality Database (WID)36, les 0,8 % les plus aisés ont eu en 2014 un revenu annuel moyen de 429.750 euros. Compte tenu du niveau de taxation actuel, qui est de 38 % avant impôts indirects sur cette tranche de revenu37, cela implique d’augmenter le taux de taxation de 34 %, soit un taux de taxation moyen pour ces mêmes 0,8 % les plus aisés de 72 %. Toutes choses égales par ailleurs, le montant prélevé supplémentaire aurait été en 2014 de 60,4 milliards d’euros (97,60 euros par mois par adulte français), ce qui aurait représenté 2, 8% du PIB38.

Certes, cette somme permettrait de compenser la perte de pouvoir d’achat liée à la taxe carbone, voire de combler une partie du déficit public à moyen terme. Cependant, le montant obtenu dépend du principe très optimiste qu’un niveau extrême de taxation sur les hauts revenus n’a pas d’effet sur la croissance. Rappelons d’ailleurs que la soutenabilité de la dette dépend crucialement du taux de croissance du PIB, dès lors, la baisse de cette croissance pourrait s’avérer particulièrement préjudiciable. C’est pour cette raison que la levée des taxes calculées ci-dessus se présente comme un maximum. Autrement dit, taxer le revenu des plus aisés ne peut être l’unique réponse à tous nos problèmes écologiques et sociaux. Prioriser certaines dépenses demeure la clé d’une véritable politique de transition écologique à moyen terme. En corollaire à ce calcul, ajoutons que le maintien du niveau de vie de la population est incompatible avec une politique régressive de développement prônée par les partisans de la décroissance, quand bien même cette politique ne se concentrerait que sur les plus aisés. De fait, d’après notre calcul, prendre aux seuls riches (au-dessus de 10.000 euros par mois) ne permettrait une décroissance que de 2,8 % du PIB si l’on ne souhaite pas porter atteinte au niveau de vie des classes moyennes.

Taxer les entreprises

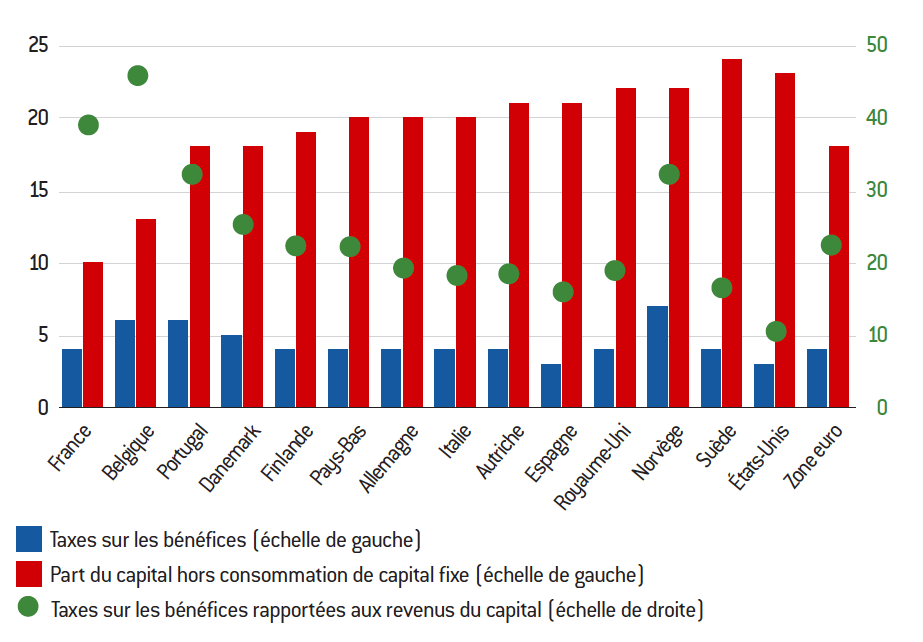

Un dernier levier consiste à taxer ou à réduire les subventions destinées aux entreprises. Afin de mieux connaître les possibles en la matière, il est nécessaire de bien avoir en tête quelques proportions. Tout d’abord, deux types de taxe sont possibles : sur la production et sur les bénéfices. Les impôts de production ont l’avantage de mettre à contribution les entreprises quand bien même celles-ci ne déclareraient aucun profit grâce aux procédures d’évasion fiscale. En revanche, ces impôts nuisent à la compétitivité et sont équivalentes à l’application de droits de douane inversés, c’est-à-dire pénalisant la production nationale au profit des entreprises produisant à l’étranger. En France, les taxes sur la production sont plus importantes qu’ailleurs, elles défavorisent alors notre industrie et ainsi, compte tenu de la faible intensité carbone de notre production énergétique, nuisent au climat. Autrement dit, une optique climatique invite plutôt à diminuer le poids de ces impôts, quitte à faire preuve d’ingéniosité pour mieux taxer les entreprises déclarant leurs bénéfices dans les paradis fiscaux.

Les taxes sur les bénéfices ne jouent pas sur la compétitivité à court terme et permettent de taxer les revenus du capital avant même que ceux-ci soient distribués aux actionnaires. Même si leur taxation peut sembler attrayante, la faible part du capital dans la valeur ajoutée en France n’offre ici qu’un levier d’action limité pour le gouvernement. En effet, la part du capital après prise en compte de son taux de dépréciation est en France une des plus faibles des pays de l’OCDE, ce qui coïncide avec une plus forte part du travail dans la valeur ajoutée des entreprises (voir graphique 7). En conséquence, puisque le rendement du capital est en France relativement bas, les capacités de taxation s’avèrent proportionnellement réduites. D’ailleurs, la France est le pays dont les taxes sur les bénéfices rapportées aux revenus du capital sont parmi les plus élevées des pays observés, juste après la Belgique. Les entreprises ne sont donc pas le réservoir de taxation que certains pensent, même s’il faut sans doute distinguer les différents cas de figure, que ce soit selon les secteurs ou la taille des entreprises.

Graphique 7 : Taxes sur les bénéfices et part du capital sur les bénéfices des entreprises non financières en 2017 (en %)

Source :

Sources : données OCDE compte nationaux ; calculs de l’auteur.

Grille de lecture : En France, les taxes sur les bénéfices et la part du capital des entreprises non financières représentent respectivement 4 % et 10 % de la valeur ajoutée en 2017 (échelle de gauche). Les taxes sur les bénéfices représentent 40 % des revenus du capital des entreprises (échelle de droite).

Finalement, au regard de l’importance de la concurrence internationale pour la localisation des activités de production et compte tenu de la faible part du capital dans la valeur ajoutée en France, il semble qu’une hausse des impôts ou une baisse des subventions aux entreprises puisse être contre-productive. De même, l’horizon des possibles en matière de taxation des revenus des ménages paraît plutôt restreint. Il est certes possible de ponctionner les patrimoines mais, ici encore, les effets pervers d’une telle taxation pourraient générer à moyen ou long terme des coûts importants en réduisant l’investissement. C’est pourquoi une réduction des dépenses publiques est également nécessaire afin de transférer de plus importantes ressources à la lutte contre le réchauffement climatique. Au-delà des coûts liés au vieillissement de la population et à notre système de retraite, d’autres leviers existent, notamment parce que la France est le pays dont la part des dépenses publiques dans le PIB est la plus élevée de l’OCDE. Dès lors, une fois la crise sanitaire et économique derrière nous, prioriser nos dépenses s’avérera fondamental. L’alourdissement de la dette publique ne peut être éternellement sans conséquences, notamment parce que nos marges de manœuvre seraient trop faibles pour nous permettre d’affronter sereinement un nouveau choc économique.

Conclusion

La question écologique ne peut s’accommoder de spéculations, au risque de mener à une politique régressive ne répondant ni aux exigences climatiques ni aux questions de bien-être social. En ce sens, la décroissance ne peut constituer une solution crédible à la réduction pérenne des émissions des GES. Le pragmatisme doit ici être de rigueur. Il apparaît préférable d’opter pour le développement durable et l’analyse coût-bénéfice que de laisser la croyance et l’arbitraire régner en maîtres.

Il est cependant indéniable que les propositions « classiques », voulant donner un prix au carbone pour encourager les comportements écologiquement vertueux et proposant d’investir massivement dans la transition écologique, ne sont pas exemptes d’écueil. Il est tout d’abord difficile de connaître le bon prix du carbone et la fixation d’un prix trop faible risque de ne pas être efficace, tandis que la fixation d’un prix trop élevé peut nuire au bien-être social tout en diminuant l’acceptabilité de cette politique. Il est également compliqué de coordonner l’ensemble des politiques internationales. Une stratégie de coordination, d’information et, s’il le faut, de sanction est donc nécessaire. L’Europe, dont la population semble plus sensibilisée à la question écologique que les autres pays de la planète, doit ici donner l’exemple en adoptant des sources d’énergie moins coûteuses et alternatives aux énergies fossiles. D’ailleurs, n’importe quel pays adoptera une source d’énergie peu polluante si le coût de celle-ci est plus faible que celui des énergies fossiles.

Enfin, la question du financement demeure essentielle. Il faut bien voir qu’il n’existe pas ici de martingales. Même si, dans un climat d’excès d’épargne, la dette publique peut permettre de mener à bien d’importants investissements sans porter atteinte aux finances publiques, le puits n’est pas sans fond. À terme, des choix doivent être réalisés en matière de taxation et d’allocation des fonds publics. De fait, l’augmentation depuis vingt ans de certaines dépenses sociales, qui peuvent paradoxalement accroître certaines inégalités (notamment intergénérationnelles), n’est pas nécessairement compatible avec le financement de la transition écologique. De même, la taxation des patrimoines ne peut être effective qu’à condition de permettre une meilleure allocation du capital, en finançant par exemple la recherche et l’investissement, dont les effets externes sont positifs. La taxation des revenus des plus aisés est possible mais, à défaut de connaître le seuil au-delà duquel celle-ci nuit dangereusement au développement économique, sa mise en place demeure soit risquée, soit insuffisante.

Face à ces difficultés il peut être tentant de s’adonner au catastrophisme, voire à un certain extrémisme écologique. Cependant, au-delà de la détérioration des conditions sociales de vie et d’une remise en cause des libertés individuelles fondamentales, les mesures les plus radicales vont à l’encontre de toute analyse réaliste de la situation, notamment dans sa dimension internationale. C’est pourquoi nous devons rester pragmatiques.

Aucun commentaire.