Une autre politique monétaire pour résoudre la crise

Les raisons de notre Grande récession

Une crise de la demande

La crise : un problème monétaire plus qu’un problème de dette

La politique monétaire dégrade la croissance et l’emploi

La richesse européenne prend la tangente

La BCE : mission accomplie mais ce n’était pas la bonne

Le mandat de stabilité des prix : un choix politique

La politique monétaire suppose une politique de communication

2008 – 2011 : mêmes maux sans remèdes

Critères d’évaluation d’une politique monétaire restrictive

Le caractère immoral de la stabilité des prix

De la tutelle monétaire à l’impuissance budgétaire

L’apport de l’école des markets monetarists

Conclusion

Résumé

Le bouleversement économique en cours depuis l’année 2008 a été largement commenté : ses causes, ses conséquences, ses solutions. L’approche monétaire est encore absente du débat européen, et rares sont les mises en cause de la politique menée par la Banque centrale européenne.

La doctrine monétaire issue du traité de Maastricht repose sur une méthode de stabilité des prix qui est aujourd’hui au centre de controverses académiques. L’incapacité de cette méthode à stabiliser une croissance durable et à assurer le plein emploi depuis l’entrée en crise doit pourtant nous alerter sur son efficacité.

Alors que la maîtrise de l’inflation n’est rien d’autre qu’un moyen au service de la croissance et de l’emploi, le traité de Maastricht en a fait une fin en soi.

Les divergences internationales sur ce point, les précédents que sont la grande dépression de 1929 et la crise japonaise, nous apportent les éléments de lecture nécessaire à une analyse critique de cette doctrine. Il apparaît que le mandat de stabilité des prix, comme méthode, a été source de confusion et d’une erreur de diagnostic manifeste des autorités monétaires. Ces erreurs n’ont pas permis d’apporter les réponses nécessaires à une économie en chute libre et se trouvent directement liées à l’ampleur des difficultés européennes : le chômage de masse, les niveaux de dettes, et l’absence de croissance.

Les développements académiques récents offrent cependant une solution à cette situation, parvenant à établir une méthode corrigeant la problématique du mandat de stabilité des prix, tout en offrant une perspective de sortie de crise.

Nicolas Goetzmann,

Conseiller en Stratégie d’Investissement, Analyste Macroéconomique.

La naissance de l’euro aura été suivie de dix années de croissance et de faible inflation, permettant un important développement économique de la zone associé à un rapprochement des économies européennes. L’année 2008 marque une rupture dans ce développement, et la crise économique que nous traversons depuis, nommée aujourd’hui «grande récession», a fini par abattre le mythe d’une croissance sans fin.

La stabilité de la zone euro se trouve actuellement menacée par un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes, et par l’absence de solution durable aux problèmes liés à l’endettement des États. L’analyse de la grande récession à travers le prisme de la macroéconomie et de la politique monétaire permet d’en percevoir ses causes et ses conséquences. Les conclusions qui en découlent apportent une vision nouvelle de la responsabilité de nos institutions et la mise en perspective de ses causes réelles.

Le mandat de stabilité des prix, pierre angulaire de la politique monétaire européenne, est aujourd’hui soumis à l’épreuve des faits. L’essence même de ce mandat étant de permettre une stabilité de la croissance économique, nous devons nous alerter de son incapacité à remplir cette fonction.

Les évolutions académiques récentes, nourries de cette grande récession, ont pu mettre en doute la capacité d’un tel mandat à remplir son objectif de stabilisation. La prise en compte de cette recherche dans une matière encore jeune apparaît comme indispensable au développement économique de la zone euro. La nécessité de réformer le mandat de la Banque centrale européenne (BCE), pour assurer sa capacité d’adaptation aux apports de la recherche monétaire, représente le défi le plus ambitieux dans un objectif de sortie de crise.

Les raisons de notre Grande récession

Milton Friedman, Capitalisme et Liberté [1962], S éditions, 2010.

La crise que nous traversons est généralement perçue comme due à une crise immobilière aux États-Unis, dite «crise des subprimes». Celle-ci nous aurait menés vers une importante crise financière à l’automne 2008, qui aurait intensifié la récession en cours jusqu’à la survenance de la crise de la dette, principalement en Europe, au cours des années 2010, 2011 et 2012.

Cette vision est quelque peu erronée et ne correspond en rien à une analyse stricte des événements. La crise immobilière américaine débute en 2006, année au cours de laquelle plusieurs États des États-Unis ayant subi une fièvre immobilière (Floride, Nevada…) se trouvent menacés par l’explosion de cette bulle. La baisse des prix immobiliers dans ces régions se produit essentiellement entre 2006 et 2008, et n’impacte que légèrement les chiffres du chômage aux États-Unis. Un ralentissement de l’économie voit cependant le jour.

De façon concomitante, au début de l’année 2008, une forte hausse du prix des matières premières renforce de façon significative les chiffres de l’inflation et contribue à masquer le ralentissement économique en cours. La Banque centrale européenne, alors sous la présidence de Jean-Claude Trichet, décide de relever ses taux directeurs afin de lutter contre le phénomène inflationniste. Cette décision, datant de juillet 2008, précipite le ralentissement déjà à l’œuvre et enfonce l’activité économique européenne dans la récession. L’absence de réaction de soutien à l’économie aux États-Unis produit les mêmes effets.

La passivité de la Réserve fédérale américaine et l’erreur commise par la BCE sont les principaux éléments déclencheurs de la gravité du marasme économique. Les acteurs économiques comprennent que le soutien pourtant nécessaire ne sera pas apporté par les autorités monétaires. La crise bancaire éclate à ce moment, entraînant le monde dans sa plus grave dépression depuis 1929.

Plusieurs responsables sont désignés : les subprimes, les hedge funds, le «monde de la finance», entre autres. Cependant, d’un point de vue strictement économique, seule la survenance du phénomène dévastateur qu’est la déflation peut expliquer l’ampleur du problème.

La chute du produit intérieur brut (PIB) nominal (mesure primaire de l’économie) en territoire négatif, phénomène extrêmement rare et synonyme de dépression, a eu pour conséquence une baisse brutale de l’activité, annihilant toute volonté des agents économiques à investir ou à consommer. La particularité d’une chute nominale de l’économie découle de la rigidité des salaires et des prix. Alors qu’une récession accompagnée d’une inflation positive permet aux employeurs de ne pas ajuster les salaires, la récession nominale provoque le licenciement. En effet, le PIB nominal correspond au total des revenus nominaux d’une économie. Dès lors que ce total baisse dans une société où les salaires sont rigides, cela signifie que le chômage augmente.

Dans de telles conditions, tout investissement devient une promesse de perte, et le gel des dépenses devient la norme. Les précédents que sont la crise de 1929 et la crise japonaise (depuis 1990) auraient dû alerter les responsables des autorités monétaires sur les conséquences d’un tel phénomène économique. Il n’en a rien été. L’inaction puis l’insuffisance, notamment, de réaction de la Banque centrale européenne ont permis cette occurrence.

La gravité de la crise pourrait-elle expliquer l’inefficacité de la politique monétaire ? En aucun cas, et c’est bien au contraire le manque de réactivité des autorités qui a provoqué l’aggravation profonde de la situation. La passivité des banques centrales a transformé ce qui n’était qu’un simple ralentissement économique en une crise monétaire mondiale, c’est-à- dire en dépression. Dans un monde de faible croissance et de très faible inflation, chaque ralentissement économique est alors susceptible de provoquer l’entrée en territoire négatif du PIB nominal.

De la même façon et en évoquant la grande dépression de 1929, Milton Friedman déclarait : «Rien n’indiquait que la situation dût dégénérer en catastrophe majeure. Sauf raisonnement naïf […], il n’y avait rien dans la situation économique telle qu’elle se présentait, disons, en septembre ou octobre 1930, qui rendît inévitable, ni même probable, le déclin continu et drastique des années suivantes. Il est rétrospectivement clair que la Réserve fédérale aurait à l’époque déjà dû se comporter différemment qu’elle ne le fît1.»

Une crise de la demande

L’effondrement de l’activité dès l’été 2008 s’est traduit par la chute libre de la variable économique primaire qu’est le PIB nominal. L’évolution de cette mesure était alors relativement constante, à un rythme proche de 4% par an depuis la création de l’euro. Cette chute a eu pour cause la panique des acteurs économiques face à l’inaction monétaire des banques centrales. L’effondrement de la confiance est perceptible à travers l’évolution même du PIB nominal.

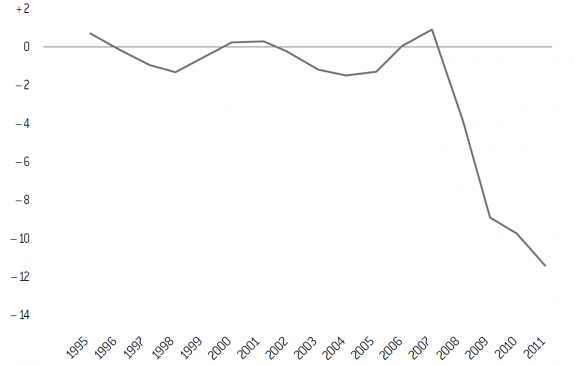

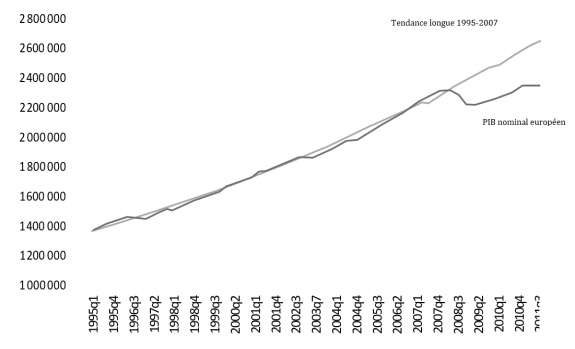

Graphique 1 : Croissance nominale trimestrielle en europe (en pourcentage)

Le PIB nominal est la représentation statistique du niveau d’activité, autrement appelé «demande agrégée» (ou «demande globale», ou encore «demande effective»), et il correspond à la demande totale de biens et services privés ou publics dans une économie.

Cette crise est devenue de fait une crise de la demande, se manifestant par un chômage élevé, un faible niveau d’activité et un blocage total de l’investissement. Dès lors que nous qualifions une crise de «crise de la demande», nous devons nous interroger sur l’action de l’autorité monétaire, dont la responsabilité principale est d’assurer la stabilité de cette demande.

La crise : un problème monétaire plus qu’un problème de dette

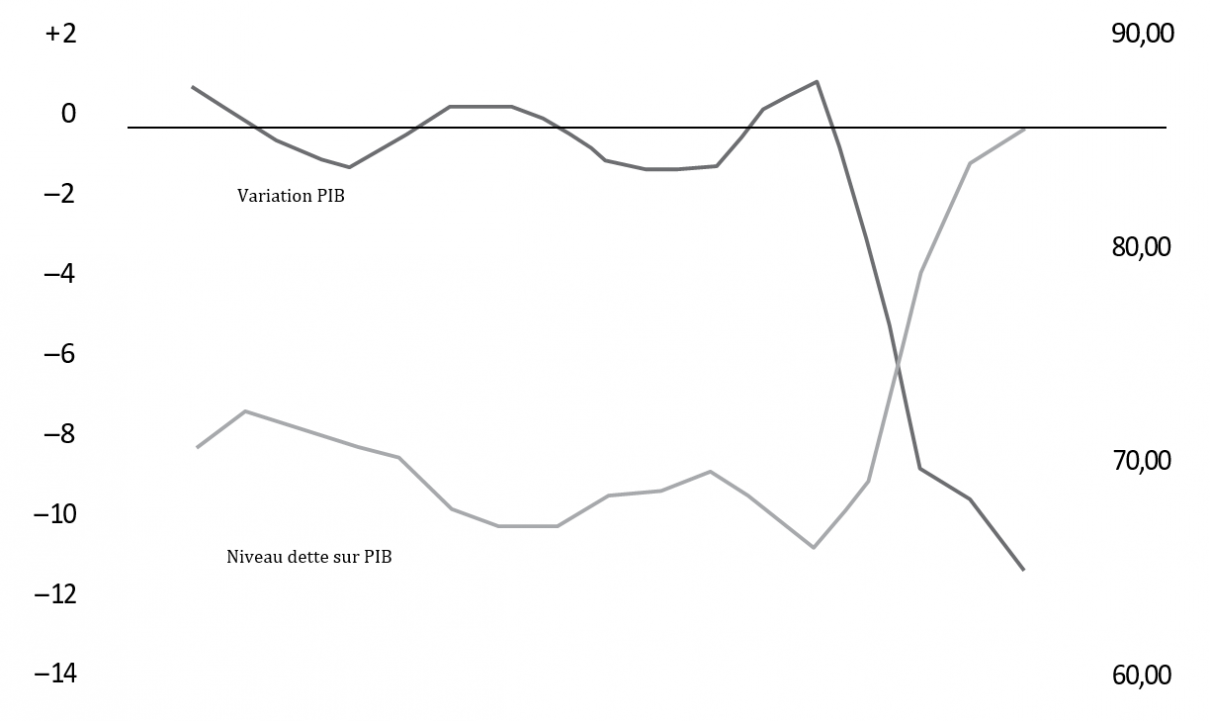

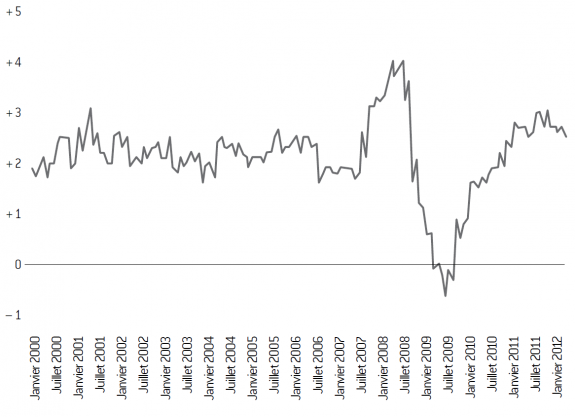

Graphique 2 : Variation du PiB nominal par rapport à sa tendance de long terme (en pourcentage)

L’impact de cet écart entre croissance nominale et sa tendance de long terme a été le point de départ de ce que nous appelons aujourd’hui, à tort, «crise de la dette». La perception de cette crise revient habituellement à considérer le niveau d’endettement de certains États européens comme insoutenable. Cependant, cette situation ne peut s’expliquer que par un ralentissement très important de l’activité. En effet, un endettement ne devient problématique qu’à partir du moment où les revenus – ici la croissance – ne suffisent plus à payer son remboursement. Or il est manifeste que la «crise de la dette» relève d’un effondrement de la croissance des revenus.

La dette publique d’un État se mesure en la rapportant au niveau de PIB de ce même État, l’absence de croissance ayant pour effet l’explosion du niveau de la dette par rapport au PIB. Le niveau d’endettement ne devient ainsi un problème que lorsque la croissance ne permet plus de le soutenir. À l’image d’un ménage, dès lors que la part de l’endettement s’accroît par rapport aux revenus, l’équilibre est rompu.

Deux visions s’opposent donc : celle d’une «crise de la dette», qui se préoccupe du niveau de l’endettement, et une vision monétaire, qui se focalise quant à elle sur la problématique relative aux revenus, c’est-à-dire à la croissance de l’économie. Il ne s’agit pas ici de nier la problématique de l’endettement excessif des États, mais bien de se concentrer sur l’origine principale des difficultés que nous rencontrons. Le traitement de cet excès de dette ne pourra avoir lieu que lorsque les causes du ralentissement économique seront traitées.

La crise de la dette n’est donc que le symptôme d’un manque de croissance, dont la responsabilité revient d’abord aux autorités monétaires.

Le graphique 3 met en relation l’effondrement du PIB nominal par rapport à sa tendance de long terme, et l’envolée du niveau de dette publique sur PIB au sein de l’Union européenne. L’exacte concomitance des deux situations met en avant l’échec de la BCE à assurer sa mission, celle-ci ayant la maîtrise de la croissance nominale.

Graphique 3 : Niveau de dette sur PiB et variation du PiB nominal par rapport à sa tendance de long terme (en pourcentage) – 1997-2011

La politique monétaire dégrade la croissance et l’emploi

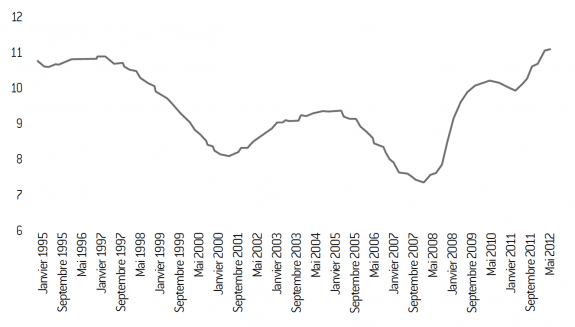

Graphique 4 : taux de chômage européen (en pourcentage)

La chute du PIB nominal, soit de la demande agrégée, est le premier facteur du taux de chômage de notre économie, la corrélation parfaite entre les deux variables étant représentée sur le graphique 4. La chute du PIB nominal par rapport à sa tendance de long terme fait monter le taux de chômage vers des sommets inédits.

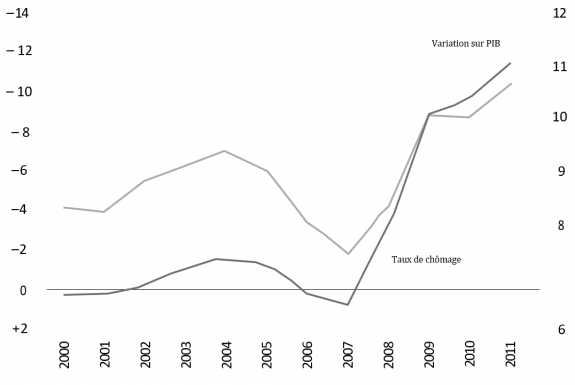

Graphique 5 : Variation du PiB nominal par rapport à sa tendance de long terme et taux de chômage en Europe (en pourcentage)

C’est à cause de l’incapacité de la BCE à prendre en compte son objectif réel, à savoir la promotion de la croissance et de l’emploi, que la grande récession est devenue une crise monétaire et que l’on a assisté à une importante déviation de la croissance nominale par rapport à sa tendance longue. L’impact d’une politique monétaire sur le niveau d’activité, par conséquent sur le niveau de chômage, est en effet déterminant, comme le rappelle le prix Nobel d’économie Paul Krugman : «Si vous voulez un modèle simple pour prévoir le taux de chômage aux États-Unis pour les prochaines années, le voilà : il sera là où Alan Greenspan [ancien président de la Réserve fédérale américaine] le voudra, plus ou moins une marge d’erreur reflétant le fait qu’il n’est pas Dieu.»

La richesse européenne prend la tangente

Le graphique suivant nous permet de mettre en évidence l’écart de richesse entre une Europe bénéficiant d’une croissance stable et l’Europe du mandat de stabilité des prix.

Graphique 6 : PIB nominal européen comparé à sa tendance longue 1995-2007

L’écart manifeste entre les deux courbes du graphique 5 permet de visualiser l’ampleur de la crise, et le chemin à parcourir afin de retrouver le niveau de développement antérieur à 2008. Cet écart relève de la responsabilité directe de la politique monétaire européenne. L’institution dispose en effet du pouvoir de contrôler l’intégralité de ces variables, mais a échoué dans cette mission en ne se focalisant que sur la seule stabilité des prix. L’absence de réponse de la BCE au cœur de la crise s’explique par la nature même de son mandat.

La BCE : mission accomplie mais ce n’était pas la bonne

Le mandat de stabilité des prix : un choix politique

Ibid.

Le rôle d’une autorité monétaire reste flou pour le grand public. Il est pourtant la base de la construction européenne en tant qu’union monétaire. Son objet devrait être de lisser les cycles économiques et de permettre une stabilité de la croissance, permettant ainsi le plein emploi et une faible inflation.

La Banque centrale européenne (BCE) se voit confier cette responsabilité par une méthode de stabilité des prix. Ce mandat monétaire lui impose de maintenir l’inflation sous un seuil de 2% sur le moyen terme. Cette méthode, héritée de la Bundesbank, repose sur l’idée que la confiance des acteurs économiques découle de la stabilité des prix et permet un développement économique sain et durable.

Alors que d’autres pays ont mis en place un système plus large, enjoignant à l’autorité monétaire de promouvoir à la fois le plein emploi et la stabilité des prix, l’Europe a choisi cette voie plus restrictive.

La détention du pouvoir monétaire offre à une banque centrale la capacité de déterminer le niveau de demande agrégée d’une économie. La perception générale établissant l’autorité de Francfort comme étant maître de l’inflation est juste mais restrictive ; elle est également comptable du niveau de croissance et, par conséquent, du niveau de chômage conjoncturel.

En effet, croissance et inflation sont intimement liées et ces deux variables ne sont que les produits d’une hausse de la demande, elle-même sous contrôle de la BCE.

A contrario, la BCE ne peut être tenue pour responsable de la ventilation entre ces deux mesures. C’est ainsi qu’à demande constante, la ventilation se répartira entre X croissance et Y inflation au gré du cycle économique et de la politique budgétaire des différents gouvernements.

Le mandat délivré par les traités européens à la BCE consiste alors à maîtriser l’offre de monnaie afin de juguler l’inflation sous le seuil fatidique des 2%, et ce sur le moyen terme. L’article 105 du traité de Maastricht indique : «L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales de la communauté.» La déclaration de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vient ajouter : «L’Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d’innovation, de compétitivité et de renforcement de l’investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l’union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.»

Aucun doute n’est permis : la stabilité des prix prime sur le niveau de chômage. Et cela est un choix politique commun aux peuples européens. Il est cependant remarquable de constater que la mention suivante de l’article 126, «l’Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix», a été assurée avec un réel succès pour ce qui concerne le deuxième objectif (la stabilité des prix), tandis que la «croissance économique équilibrée» a été laissée de côté. Ce choix politique correspond au choix japonais, sacrifiant croissance et emploi sur l’autel d’une stricte maîtrise de l’inflation.

Le site de la Bundesbank livre plusieurs indications sur ce point : «Pour qu’une économie continue de croître, le principal ingrédient est de préserver un pouvoir d’achat stable. C’est pourquoi l’objectif primaire de la politique monétaire de l’Eurosystem est la stabilité des prix», ou encore : «Une monnaie stable est la fondation d’une économie saine. Elle protège les épargnants et les personnes percevant un revenu, tout en promouvant croissance et emploi.» Selon ces énoncés, nous pouvons établir que la stabilité de la monnaie n’est en fait qu’une méthode promouvant la croissance et l’emploi. Le traité de Maastricht a transformé ce moyen en un objectif en soi : «L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix» (article 105). Ainsi, la méthode est devenue l’objectif et la doctrine de la BCE l’a finalement établie en dogme.

Le bilan de la BCE est aussi excellent en matière de stabilité des prix qu’il est exécrable en matière d’emploi et de croissance. Ce constat doit nous alerter sur la méthode elle-même et sur une doctrine monétaire nous laissant croire que la stabilité des prix est une fin en soi de la politique menée par la BCE.

Milton Friedman énonçait avec humilité : «J’aimerais souligner que je ne considère pas mes propres propositions comme le fin du fin de la gestion monétaire, comme une règle qu’il faut graver sur des tablettes de pierre et conserver éternellement dans l’avenir. Je pense simplement que c’est là une règle qui, à la lumière de notre savoir actuel, offre les plus grandes promesses d’atteindre un degré raisonnable de stabilité monétaire. J’aimerais qu’en nous en servant, et au fur et à mesure que nous en saurons plus en matière monétaire, nous puissions être capables d’imaginer des règles meilleures encore et qui atteindraient des résultats encore meilleurs. Une telle règle me paraît être le seul procédé dont nous disposions actuellement pour faire de la politique monétaire un pilier de la société libre, plutôt qu’une menace sur ses fondations2.» Le péché originel de la politique monétaire européenne est d’avoir gravé dans le marbre une méthode qui s’avère aujourd’hui inefficace.

La politique monétaire suppose une politique de communication

L’accroissement de l’offre de monnaie par la BCE a pour objectif de provoquer une augmentation de la demande, qui entraînera elle-même un résultat aussi bien sur la croissance que sur les prix. Du fait de la viscosité des prix et des salaires (ceux-ci n’étant pas flexibles à court terme), un surcroît de monnaie entraîne tout d’abord la croissance réelle dans un sens favorable et impacte ensuite les prix et les salaires. Cet état de fait permet à l’autorité monétaire d’agir sur la situation économique à court terme. Ce phénomène est nommé «illusion monétaire».

Les anticipations des agents économiques relatives aux niveaux de croissance et d’inflation se fondent ainsi sur l’action des banques centrales. La situation actuelle «des marchés» est révélatrice de ce phénomène : alors même que la situation d’autres États à travers le monde peut être jugée comme étant moins favorable que celle de certains pays européens, ceux-ci ne voient pas leur crédibilité menacée. La raison même de cette situation provient de la doctrine déployée par la BCE et de la stricte orthodoxie de son action. Le cas du Royaume-Uni est exemplaire en ce sens, puisque par une politique monétaire de large soutien à l’économie le gouvernement est parvenu à endiguer une éventuelle menace sur sa dette.

Une objection revient régulièrement, consistant à alléguer l’impossibilité pour l’autorité monétaire de soutenir la demande alors que les taux sont d’ores et déjà à un niveau historiquement bas. Autrement dit, la BCE serait à court de «munitions». Cet argument ne tient cependant compte que d’un outil à la disposition de la BCE, à savoir le pouvoir de fixer les taux directeurs, occultant son pouvoir le plus important : la communication.

La capacité de fixer les taux directeurs est un outil parmi d’autres d’une politique monétaire. Les plans de relance déployés aux États-Unis sous le nom de quantitative easing («assouplissements quantitatifs») ont permis d’agir dès lors que la marge de manœuvre sur les taux d’intérêt était épuisée. Ces plans ont été analysés comme un soutien artificiel à l’économie, reposant sur la création monétaire. Le caractère artificiel ne peut pourtant pas être retenu, les plans d’assouplissement quantitatifs ayant le même objectif qu’une baisse de taux : provoquer un surcroît de demande en impactant l’«illusion monétaire».

La création monétaire n’a pas pour vocation de créer une richesse permanente, mais bien de réorienter les anticipations de croissance et d’inflation. L’accroissement de l’offre de monnaie permet en effet d’impacter immédiatement les anticipations des agents économiques. Les prévisions de croissance s’en trouvent renforcées, de même que les anticipations d’inflation.

À la fin du cycle, seul l’impact sur les prix perdure. Pourtant, sur le court terme, une relance de la demande permet d’agir efficacement sur la croissance en provoquant un choc nécessaire à la stabilisation de l’économie. L’objectif est de convaincre les agents économiques du soutien apporté à l’activité.

L’erreur commune des plans déployés aux États-Unis et au Royaume-Uni a notamment été de leur donner un caractère temporaire, une date de fin, ou encore un montant chiffré. Encore une fois, la communication est ici le principal facteur de réussite. La mise en place d’un objectif clair et compréhensible au profit des agents économiques en lieu et place de l’allocation d’un montant chiffré permet d’éviter cet écueil.

Un plan de soutien monétaire annonçant son objectif d’atteindre une croissance nominale déterminée par avance donnerait une crédibilité bien plus importante à un tel plan. Il permet de convaincre les agents du soutien apporté par l’autorité monétaire dans un programme clair et réaliste, incitant ces mêmes acteurs à investir, à consommer, et entraînant une hausse de la demande.

2008 – 2011 : mêmes maux sans remèdes

En se focalisant sur l’observation stricte des chiffres de l’inflation, la BCE n’a pas perçu le choc macroéconomique en cours. Au contraire, ces statistiques ont offert une vision erronée de la situation et provoqué une erreur considérable au cours du mois de juillet 2008. La forte poussée du niveau d’inflation au premier semestre de cette année, provoquée par la hausse des matières premières, a en effet contraint l’autorité monétaire à restreindre l’offre de monnaie, provoquant l’aggravation de la crise qui couvait. Pourtant, cette poussée inflationniste n’a en aucun cas été la résultante d’une croissance trop vive en Europe.

La BCE y a répondu en restreignant la croissance européenne par la voie de la hausse des taux. C’est ainsi que les agents économiques ont subi le double effet d’une hausse des prix et d’une baisse de la demande. Ce choc provoqua un effondrement économique.

Graphique 7 : taux d’inflation HICP (*) (Europe)

(*)HICP : indice des prix à la consomation harmonisés. L’indice des prix à la consomation harmonisés est une mesure qui permet une comparaison correcte des taux d’inflation des états membres de l’Union européenne.

Cette même analyse provoquera la même erreur au cours de l’année 2011, et ce à deux reprises. La double décision de relever les taux directeurs aux mois d’avril et juillet 2011 coïncide parfaitement avec une nouvelle poussée du taux de chômage en Europe et la généralisation de la crise de la dette.

Le mandat de stabilité des prix, inscrit dans les traités européens, a démontré ses limites dans une crise de cette nature. Pourtant, les précédents de 1929 et du Japon auraient pu permettre de réaliser cet état de fait. Dès 1963, Milton Friedman et Anna Schwartz, dans leur ouvrage A Monetary History of the United States, avaient d’ailleurs apporté la preuve de la nature monétaire de la crise de 1929. L’abandon progressif de l’étalon-or par les différentes nations avait permis une sortie de crise. De la même façon, le Japon connaît une croissance nominale nulle depuis plus de vingt-deux ans, en raison de la nature restrictive de sa politique monétaire. Ces deux exemples offraient des précédents qui permettaient une lecture de la crise que nous traversons.

Critères d’évaluation d’une politique monétaire restrictive

Il est commun d’entendre ou de lire qu’une politique monétaire se caractérise par le niveau de ses taux d’intérêt. Des taux bas seraient synonymes d’une politique monétaire accommodante. Milton Friedman, dans un article consacré au Japon, daté de 1998, déclarait : «Apparemment, les vieilles illusions ne meurent jamais. […] Des taux bas sont en général le signe d’une politique monétaire restrictive, et des taux élevés le signe d’une politique monétaire accommodante3.» En réalité, les taux d’intérêt n’ont jamais été un indicateur fiable permettant de juger du caractère accommodant ou restrictif d’une politique monétaire. En effet, seuls les niveaux d’inflation et d’évolution du PIB nominal permettent de juger de ce caractère.

Ben Bernanke, président de la Réserve fédérale américaine, écrivait en 2003 : «Les taux d’intérêt nominaux ne sont pas de bons indicateurs de la position de notre politique, un taux élevé pouvant aussi bien indiquer une politique accommodante que restrictive, en fonction du niveau des anticipations d’inflation. De fait, la confusion découlant de taux faibles a été la source de problèmes majeurs au cours des années 1930 et a sans doute également été un problème au Japon au cours des dernières années. Le taux d’intérêt réel à court terme, un autre candidat à la mesure de notre politique, est aussi imparfait […]. Finalement, il apparaît que l’on ne peut déterminer si une économie dispose d’une politique monétaire stable que par l’observation d’indicateurs économiques tels que la croissance du PIB nominal et de l’inflation4.»

Cependant, depuis 2008, et conformément à la situation japonaise depuis les années 1990, il apparaît que seule l’évolution du PIB nominal a permis de mesurer le caractère strict ou accommodant d’une politique monétaire. Les problématiques liées aux mesures de l’inflation décrites plus haut n’ont pas offert un indicateur fiable.

Graphique 8 : Variation du PiB nominal par rapport à sa tendance de long terme (en pourcentage)

Le graphique 6 retrace l’effondrement de la croissance nominale et démontre le caractère éminemment restrictif de la politique monétaire. Cette politique de rigueur est, de fait, la cause principale de la gravité de la crise. Piégée par une méthode inefficiente, la BCE a mis en place une politique destructrice de croissance, conduisant à l’envolée du chômage et à l’emballement du niveau de la dette en Europe.

La stabilisation de la croissance nominale entre 1995 et 2008 avait offert un cadre propice au développement économique en Europe. Malheureusement, la passivité de la BCE devant la forte contraction observable depuis 2008 est la cause de la récession. Mais la responsabilité de la BCE ne saurait être mise en cause pour non-respect de son mandat. En effet, l’institution monétaire a bel et bien respecté celui-ci à la lettre, qui lui enjoignait seulement de maintenir la stabilité des prix.

Le caractère immoral de la stabilité des prix

La méthode de stabilité des prix a également un coût, qui peut être considéré comme d’ordre moral. L’économiste Steve Waldman pointe ainsi la déficience de cette méthode face à un choc de l’offre (par exemple, si une sécheresse détruit les récoltes, on assistera à une réduction de l’offre des produits alimentaires, donc à une hausse des prix, comme le montre Gregory Mankiw dans son ouvrage Macroéconomie5). Il explique ainsi : «Considérons un choc de l’offre. En l’absence de réaction gouvernementale, l’effet d’une réduction de l’offre de biens et services sera une hausse des prix. Le seul moyen de contrer une hausse des prix est de réduire concomitamment le niveau de la demande. Cette réduction sera mise en place par une hausse des taux ou d’autres opérations monétaires, ou encore via la fiscalité. Dans tous les cas, certaines catégories de la population paieront un prix, qui se révélera suite à la réduction de la demande. D’autres bénéficieront d’un avantage en l’absence d’inflation des prix.

Qui sont ces personnes ? Pouvons-nous les identifier ? Sûrement. Les bénéficiaires d’une absence de hausse des prix sont ceux qui détiennent des actifs, les créditeurs, les détenteurs d’obligations, d’un compte bancaire, […] mais aussi les personnes ayant un emploi stable. Ces groupes verraient leur pouvoir d’achat s’éroder en cas d’inflation. Si le gouvernement restreint les prix en réduisant la demande, cela permet de faire payer ce prix à d’autres groupes. Si les prix sont stabilisés par la politique monétaire le débiteur paye : la hausse des taux d’intérêt et la réduction conséquente de la demande accroissent le fardeau du remboursement de la dette. Si les prix sont stabilisés par la fiscalité, le contribuable concerné par la nouvelle taxe paye. L’employé marginal paye, en subissant une propension plus élevée de devenir chômeur, et une diminution de la probabilité de pouvoir retrouver un emploi. Il est évident que le contrôle des prix face à un choc de l’offre opère un transfert du débiteur, du contribuable et du travailleur marginal vers les créditeurs et les salariés ayant un emploi stable. Une politique de stabilité des prix est une forme d’assurance du créditeur et du salarié stable, pour préserver le pouvoir d’achat. Ceci étant financé par le débiteur, le contribuable, et le salarié marginal, qui sont eux à risque dans cette politique […]. Ce qui est immoral, c’est de cacher ce qui est clairement le plus important programme social derrière la notion de “stabilité des prix”. Il s’agit d’un schéma qui force les membres les plus précaires de notre société à assurer le pouvoir d’achat des plus sécurisés, sans aucune limite ou aucune comptabilité de l’ordre de grandeur de ce transfert6.»

De la tutelle monétaire à l’impuissance budgétaire

Les différentes politiques budgétaires déployées depuis 2008 ne permettent pas de remédier à cette crise. En effet, toute tentative de relance susceptible de provoquer un retour de la croissance a pour effet de provoquer également un resserrement de la politique monétaire. La BCE établit le niveau de demande agrégée adéquat en fonction de son mandat de stabilité des prix, et ce indépendamment des politiques budgétaires des États membres. Une relance de la demande mise en place par un gouvernement aura dès lors pour effet de relever les anticipations de croissance et d’inflation, et d’attirer l’attention de la BCE. La conséquence est le nécessaire resserrement de l’étau monétaire afin de maintenir l’inflation sous le seuil de 2% sur le moyen terme. Un régime de stabilité des prix a pour conséquence directe de mettre le pouvoir budgétaire sous tutelle du pouvoir monétaire.

L’apport de l’école des markets monetarists

Scott Sumner, « the money illusion »

Scott Sumner, professeur d’économie de l’université de Bentley, est à l’origine de la naissance de l’école des market monetarists. Le market monetarism recommande à une autorité monétaire d’abandonner l’objectif d’inflation pour prendre en considération un objectif de PIB nominal. Cet objectif peut être quantifié en Europe dans une fourchette de 4 à 4,5%, au regard des évolutions antérieures à la crise. Ce niveau de croissance a en effet été constaté depuis la création de l’euro jusqu’à l’apparition de la grande récession et apparaît consistant au regard de la structure de l’économie européenne.

L’apport majeur de cette théorie est de pouvoir contrer efficacement une crise telle que celle que nous connaissons aujourd’hui, en ne permettant plus les conséquences désastreuses du mandat actuel. Elle permet, entre autres, de se débarrasser des problèmes liés au calcul des chiffres de l’inflation et au caractère retardataire de cette mesure. Le suivi du PIB nominal permet en effet d’offrir à la Banque centrale un outil bien plus réactif aux variations du cycle.

À ce sujet, Scott Sumner écrit : «Si nous cessions de parler d’objectif d’inflation et que nous commencions à parler d’objectif de PIB nominal, nous pourrions simplifier le débat. Voulons-nous plus de demande ou non ? La majorité des Américains pense sûrement que plus de demande serait une bonne chose aujourd’hui, mais très peu de gens veulent un surplus d’inflation. Pour la réserve fédérale, ces deux effets sont simplement les deux faces d’une même pièce. Mais puisque la FED s’exprime en termes d’inflation, son travail est entendu en tant que tel, et une politique inflationniste devient dès lors politiquement problématique», ou encore : «Cette dynamique contribue à un défaut de l’objectif d’inflation, il crée une forte impression que le travail d’une banque centrale est le contrôle de l’inflation, alors que le travail de la politique budgétaire serait de créer plus de croissance et plus d’emplois. Cette vision est de l’ignorance économique, mais elle est encouragée par la façon dont la banque centrale définit son rôle, et contribue à la confusion à propos de la politique économique7.»

Concrètement, et afin de permettre à l’autorité monétaire de se nourrir des évolutions académiques, il devient indispensable de modifier la nature même du mandat de maîtrise de l’inflation. C’est ainsi que la méthode de stabilité des prix doit être évincée au profit d’un objectif de croissance nominale en valeur.

La croissance nominale est la réunion de l’évolution des prix et de l’inflation. Cette nouvelle politique permettra dès lors de tenir compte aussi bien de la croissance et de l’emploi que du niveau des prix, et ce dans une seule et même mesure. Cet objectif de croissance offre également aux agents économiques un cadre clair et compréhensible, favorisant la communication monétaire. Les agents devront adapter leurs investissements, leur consommation sur cet objectif de croissance, et ainsi agir efficacement sur la confiance.

Cette simple modification aura des répercussions importantes sur le niveau d’activité. Le nouvel objectif marque en effet la volonté de l’autorité monétaire de contrôler l’offre de monnaie, non pas dans le but de stabiliser les prix, mais bien dans le but de permettre une évolution stable de la croissance nominale. Ce soutien apporté aux agents économiques est l’élément nécessaire au retour de la confiance en Europe.

Un tel régime est habituellement contesté quant à son caractère permissif vis-à-vis de la stabilité des prix. Cependant cet argument ne tient compte que partiellement des effets de l’objectif de croissance nominale. Ce nouveau mandat produira une inflation sous son niveau moyen dans une période de forte productivité, et une inflation supérieure à sa moyenne lors d’une période de faible productivité. Elle fera ainsi peser le poids d’un ralentissement aussi bien sur les créditeurs que sur les débiteurs, permettant un partage de l’effort à réaliser. De plus, la croissance nominale européenne a évolué sur le rythme recommandé (4%) depuis la création de l’euro, et ce jusqu’en 2008, sans provoquer d’explosion inflationniste.

Il ne s’agit en aucun cas de mettre en place une politique laxiste, mais bien d’en finir avec une politique éminemment restrictive et responsable d’un chômage record au sein de la zone euro.

La proposition élaborée par Scott Sumner connaît aujourd’hui un large succès académique. C’est ainsi que le professeur Michael Woodford a pu proposer cette solution au cours de la conférence de Jackson Hole, en août 2012. Le professeur Woodford, communément présenté comme le macroéconomiste le plus influent au niveau mondial, a ainsi porté cette réforme au cours du plus important congrès monétaire international. Avant lui, Christina Romer, ancienne première conseillère économique de l’administration Obama, avait partagé cette vue. Les soutiens d’une telle mesure outre-Atlantique se faisant de plus en plus nombreux, l’Europe peut et doit se préoccuper de l’évolution académique d’un sujet aussi décisif que celui de la politique monétaire.

L’objectif de PIB nominal ne doit pas être présenté comme la fin de l’histoire monétaire, mais bel et bien comme une alternative crédible à un système déficient. La révision du traité de Maastricht pour une telle réforme est donc nécessaire et apportera l’assurance d’un débat démocratique offrant aux peuples européens un choix simple : la stabilité des prix doit-elle être préservée au prix de la croissance et de l’emploi ou bien souhaitons-nous voir les deux faces de cette même pièce être considérées de façon égale ?

Conclusion

Le 13 septembre 2012, la Réserve fédérale américaine a choisi de soutenir une nouvelle fois son économie en annonçant un nouveau plan de relance monétaire. Le mécanisme de celui-ci s’inspire très fortement de la notion de PIB nominal et des travaux des market monetarists. Le but est d’atteindre un niveau satisfaisant de croissance et de baisse du chômage. L’objectif, bien que non chiffré, offre une visibilité plus importante aux agents économiques.

Ce bouleversement de la politique menée a été rendu possible par les travaux du professeur Scott Sumner et par l’intervention de Michael Woodford à la conférence de Jackson Hole, fin août 2012. La Réserve fédérale américaine, tenant compte des avancées académiques récentes, est ainsi parvenue à se remettre en question et à mettre en place une vision nouvelle de sa politique monétaire. La BCE doit pouvoir opérer avec la même latitude et se remettre en question afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs premiers que sont la stabilisation de la croissance nominale de son économie, la promotion du plein emploi et la stabilité des prix. Cette révision ne pourra avoir lieu que sous l’impulsion des gouvernements qui, on peut l’espérer, prendront conscience du vice attaché à la nature même de la construction monétaire européenne.

Aucun commentaire.