Des startups d’État à l’État plateforme

Introduction

À temps nouveaux, idées nouvelles

Une nouvelle révolution industrielle

La résistance des organisations

Le numérique : une révolution des organisations

beta.gouv.fr, un prototype d’émancipation réussie

Startup d’État : la recette originale

La transformation numérique de la puissance publique

Partir modeste et grandir vite

Soutenir et enrichir les biens communs

L’État plateforme : la plus grande plateforme de l’économie numérique ?

La modernisation numérique : un enjeu de compétitivité et donc de souveraineté

Comment déployer concrètement une stratégie d’innovation radicale ?

Résumé

Depuis 2013, emmenées par des agents publics déterminés, de petites équipes maîtrisant parfaitement les codes du numérique ont revivifié les valeurs de sens, d’autonomie et de responsabilité trop souvent absentes des grandes organisations. Dans une exceptionnelle frugalité de moyens, elles ont produit des services publics numériques plébiscités par leurs usagers. Par analogie avec les méthodes de production et d’organisation des startups, nous les avons appelées « startups d’État », même si elles ne visent ni le profit ni l’entrée en bourse.

Cette expérience est riche d’enseignements pour la réforme de l’État dans son ensemble. Pour qu’elle ne demeure pas un simple témoignage, il reste à en décider et à en organiser le passage à l’échelle pour engager une réelle et profonde conversion numérique de l’État.

C’est une réforme peu coûteuse : 0,1% du budget de chaque administration suffirait à y implanter un incubateur d’innovation radicale comme beta.gouv.fr. Elle peut galvaniser une génération d’intrapreneurs de la fonction publique et émanciper une foule de contributeurs qui créeront des milliers de filières simplifiées, soulageant des millions de Français et dégageant d’énormes gains d’efficacité.

Exode numérique choisi ou uberisation subie, la traversée du désert est devant nous. L’exode de millions de salariés dépossédés du sens de leur travail est engagé, mais un nouveau pari de la confiance est possible. Il est même à portée de main.

Pierre Pezziardi,

Entrepreneur en résidence au sein de la DINSIC et animateur de l’incubateur de startups d’État.

Pierre Pezziardi est un informaticien, entrepreneur et auteur. Il a cofondé le cabinet de conseil OCTO Technology, la solution open source pour la microfinance OpenCBS. Il a été directeur informatique de la Bred et est associé de hellomerci.com, première plateforme de prêts solidaires entre particuliers. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la technologie et la débureaucratisation, en particulier Lean Management. Mieux, plus vite avec les mêmes personnes, l’informatique conviviale (Eyrolles, 2010).

Henri Verdier,

Directeur interministériel du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC).

Introduction

La France a déjà surmonté le bouleversement de ce qui semblait constituer le socle même de son identité. La France agricole du XIXe siècle s’est recomposée en quelques décennies, à travers un exode rural qui s’est poursuivi jusque dans les années 1970. Et si notre identité reste fortement marquée par cette histoire agricole, territoriale, rurale et patrimoniale, il n’en demeure pas moins qu’en moins de cinquante ans 5 millions d’emplois ont été détruits dans le secteur primaire, mais bien plus encore ont été créés dans l’industrie, loin des campagnes, des vallées et des montagnes.

Cette métamorphose a été sociale et politique autant qu’économique : les économies d’échelle permises par une concentration toujours plus intense des emplois et des lieux de décision et les gains de productivité des grandes installations industrielles ont financé notre modèle social. Les techniques d’organisation nées dans l’usine (elles-mêmes empruntées en partie aux administrations) ont à leur tour façonné l’école, l’armée ou l’hôpital de leur époque.

S’amorce aujourd’hui un « exode numérique » qui va également détruire des millions d’emplois et permettre d’en faire naître de nouveaux. Comme l’exode rural, c’est un mouvement à la fois inquiétant et porteur de promesses. Comme l’exode rural, il se joue des cadres économiques et sociaux habituels : jadis, apparurent les grandes industries, les syndicats ou les zones urbaines ; aujourd’hui, se dessine une économie du partage, l’essor du travail indépendant et l’angoisse d’un nouveau « pronétariat ». Comme lors de la révolution industrielle, l’avenir appartient aux nations qui seront les leaders de cette modernité.

Cette métamorphose représente un double défi pour la puissance publique :

- d’une part, celle-ci se doit, pour remplir ses missions, d’intégrer à son tour les gains d’efficacité permis par les outils, les méthodes et les acteurs de cette révolution. Sans cela, elle sera débordée par l’efficacité de nouveaux entrants qui ne seront pas investis de la mission de servir l’intérêt général. Pour reprendre un terme un peu galvaudé, elle sera à son tour menacée d’« uberisation » ;

- d’autre part, et c’est peut-être plus important encore, les institutions d’une époque forment la matrice dans laquelle agissent les acteurs économiques et sociaux : la France ne peut réussir la conversion numérique de son économie et de son modèle social sans une conversion numérique de même ampleur de son appareil d’État.

Ignorer ce mouvement serait donc à tous points de vue se condamner à en subir les conséquences les plus négatives, sans bénéficier des améliorations qu’il peut apporter.

De nombreux succès montrent que l’innovation radicale est possible, impactante, et que la France est capable de se maintenir dans le peloton de tête de l’innovation, privée comme publique. Depuis 2013, par exemple, nous avons développé une nouvelle manière de produire des services publics. Emmenées par des agents publics déterminés, de petites équipes maîtrisant parfaitement les codes du numérique ont revivifié les valeurs de sens, d’autonomie et de responsabilité trop souvent absentes des grandes organisations. Dans une exceptionnelle frugalité de moyens, elles ont produit des services publics numériques plébiscités par leurs usagers. Par analogie avec les méthodes de production et d’organisation des startups, nous les avons appelées « startups d’État », même si elles ne visent ni le profit ni l’entrée en Bourse.

Cette expérience est riche d’enseignements pour la réforme de l’État dans son ensemble. Pour qu’elle ne reste pas un simple témoignage, il reste à en décider et à en organiser le passage à l’échelle pour engager une réelle, et profonde, conversion numérique de l’État.

Exode numérique choisi ou uberisation subie, la traversée du désert est devant nous, mais la Terre promise est déjà en vue

À temps nouveaux, idées nouvelles

Une nouvelle révolution industrielle

« Dans tous les systèmes économiques coexistent les unes à côté des autres de très nombreuses formes de travail, mais il y a toujours une figure du travail qui exerce son hégémonie sur les autres. Cette figure économique fonctionne comme une sorte de tourbillon qui transforme peu à peu toutes les autres afin qu’elles présentent à leur tour ses propres qualités. La figure hégémonique n’est pas dominante en termes quantitatifs mais dans la mesure où elle possède le pouvoir de transformer les autres. »

Antonio Negri, La Traversée de l’Empire, L’Herne, 2011

Voir Matt Bai, « What Steve Jobs Understood That Our Politicians Don’t », nytimes.com, 6 octobre 2011.

À n’en pas douter, l’industrie, alliée au marketing de masse, a été la figure hégémonique de l’ère dont nous sortons aujourd’hui. Elle a déterminé nos visions des organisations et de l’efficacité, et a profondément marqué notre société.

L’industrie est liée à la standardisation et à la massification. Elle y puise sa force, concentrant des moyens de production qui autorisent des performances sans équivalent. Pour ce faire, elle standardise les produits, les processus, et parfois même, quand elle le peut, les comportements des consommateurs. C’est ce qui la distingue de l’artisanat.

Dans les faits, le processus n’est jamais complet, mais l’intention est claire : l’intelligence du travail est essentiellement celle des ingénieurs, inscrite dans les machines et les processus. L’organisation est « scientifique », la massification justifie la concentration des informations et des décisions. Elle appelle une hiérarchie implacable.

Ainsi le progrès industriel ancre durablement la représentation d’une efficacité obtenue par :

- concentration (confiscation) de l’intelligence du travail en peu de mains ;

- standardisation des produits et des processus ;

- obéissance des travailleurs devenus simples exécutants ;

- logique généralisée du contrôle a priori.

Ces techniques d’organisation se retrouvent à l’identique dans la plupart des organisations nées avant le numérique. Cependant, sous nos yeux, la révolution numérique érode la pertinence de ces quatre représentations classiques de l’efficacité.

L’intelligence se déploie dans des réseaux ouverts, des communautés, la « multitude ». De petits collectifs déterminés, des hackers, activistes, chercheurs, citoyens engagés inventent des solutions qui prennent une ampleur mondiale. En quelques années, des dizaines d’entreprises innovantes ont surpris des filières entières avec de petites équipes autonomes, des alliances inédites avec leurs usagers, des produits inaboutis mis entre les mains de communautés d’innovateurs, le partage de leur propriété intellectuelle et une capacité à pivoter rapidement jusqu’à trouver l’utilité maximale.

L’efficacité de ces acteurs repose sur de nouvelles règles du jeu :

- La distribution du savoir : l’information circule très largement et même en dehors de l’institution ; la distinction des produits n’empêche pas la restitution en partage d’avancées technologiques essentielles (open source, open data), le pouvoir ne réside plus dans un accès exclusif à l’information, il converge au contraire vers ceux qui fédèrent des communautés de contributeurs et font circuler l’information.

- Personnalisation (vs. standardisation) : les profilages des clients sont tellement précis que les algorithmes et les intelligences artificielles savent sur eux des choses qu’ils ignorent eux-mêmes. N’importe quel service peut être « massivement personnalisé », ce qui rencontre une aspiration des utilisateurs dont la puissance publique ferait peut-être bien de s’inspirer à son tour1.

- Alignement des « penseurs » et des « faiseurs » : n’importe qui peut ouvrir un service national pour quelques dizaines d’euros, le test de l’expérience utilisateur peut être quasi immédiat, les « ouvriers » du code deviennent aussi les concepteurs, la hiérarchie est inversée entre ceux qui font et ceux qui possèdent.

- Transparence, responsabilisation et contrôle a posteriori (vs contrôle a priori) : sur Wikipédia, tout est autorisé car la réversibilité est aisée. Le coût de l’erreur ou de la malveillance est quasi-nul, sauf pour celui qui la commet et qui paie de sa réputation. La plupart des activités de service peuvent en réalité massivement substituer au contrôle de la transparence.

La résistance des organisations

Voir notamment John Kotter, Leading Change, Harvard Business Review Press, 2012.

Voir Nicolas Colin, « Transition numérique, les cinq étapes du déni », latribune.fr, 13 avril 2015.

Voir David Graeber, « On the Phenomenon of Bullshit Jobs », Strike !, 17 août 2013.

Le secteur tertiaire – 80% du PIB – a semble-t-il réalisé le potentiel de l’innovation, en informatisant les tâches routinières comme la comptabilité, la déclaration de revenus en ligne, la carte Vitale ou simplement la caisse de supermarché. Pourtant il ne se passe pas un jour sans que l’on se plaigne du service en France : centre d’appel maltraitant, école sclérosée, procédures kafkaïennes, guichets embouteillés… Une bureaucratie aveugle semble encore régner sur nos services, publics comme privés.

Affecté à cette dématérialisation, le numérique peine à pénétrer plus profondément les grandes organisations hiérarchiques. Ainsi les banques ou les sociétés d’assurance sont hautement informatisées, mais personne ne prétend qu’il s’agit d’entreprises numériques : leurs applications n’ont fait que transposer des manières de faire préexistantes sans modifier les organisations, les services, ni les relations entre ces organisations, leurs clients et la société. Malgré la promesse d’y rendre l’information disponible pour tous, le numérique n’a pas modifié les structures issues d’un monde où l’information était rare. Les fonctions support de ces organisations – encadrement, coordination, contrôle, comptabilité, secrétariat, achats, conformité… – y ont pris une place dominante alors même qu’un peu partout se déployaient des schémas d’organisation fondés sur l’autonomie et la confiance, rendant caduque la majorité de ces fonctions.

Toute une littérature scientifique a travaillé sur les conditions de la réussite du changement, et de nombreux ouvrages traitent plus ou moins brillamment de ces questions2. Toute institution se heurte à une double légitimité : celle des « conservateurs », chargés de la faire fonctionner et de garantir sa pérennité, pour qui l’innovation est un risque, et celle des innovateurs, chargés de l’améliorer significativement et donc d’en contester les rouages. Aucune d’entre elles n’assume totalement ce dilemme. Il ne faut pas lire cette tension comme la lutte de « méchants réactionnaires » contre de « bons innovateurs », mais plutôt analyser cette tension dialectique pour ce qu’elle est : il est impossible d’innover et de gérer le quotidien au même endroit. Les « résistants » ont donc raison d’éloigner l’innovateur et ses nouveautés perturbatrices et risquées. Et pourtant, « si vous ne vous cannibalisez pas vous-même, quelqu’un d’autre le fera », se plaisait à dire Steve Jobs.

La plupart des organisations rejettent donc le plus longtemps possible les innovations « de rupture » qui s’imposeront pourtant tôt ou tard3. Les stratégies absurdes s’y accumulent pour justifier ou masquer des résultats de moins en moins satisfaisants. Elles engagent des démarches de dématérialisation ou de « communication numérique » tout en tentant le plus longtemps possible de préserver l’ordre en place. On parvient à maintenir, contre l’exode numérique, certains emplois mais on en fait des bullshit jobs4. On retarde la destruction des emplois automatisables au nom de la lutte contre le chômage sans pour autant préparer la suite.

Ainsi la numérisation ne génère plus que des gains de productivité à la marge, voire s’avère contre-productive car incapable d’imaginer autre chose que les organisations telles qu’elles sont, là où elle pourrait les décloisonner au bénéfice des usagers. Qui, pourtant, n’a pas rêvé d’être enfin traité comme un individu autour duquel s’organisent l’ensemble des acteurs concernés par son problème – facture électrique, recours à une prestation sociale, autorisation administrative ? Qui n’a pas rêvé d’une institution qui tente simplement de résoudre complètement son problème au lieu de se terrer dans son périmètre contractuel ?

Dans Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us (Riverhead Books, 2011), Daniel Pink liste les trois facteurs principaux de notre motivation : l’autonomie, la maîtrise, et le sens.

Elle est là, la révolution copernicienne qu’appelle le numérique. Difficile à appréhender, elle réclame de revivifier les valeurs de confiance et de coopération dans un contexte dominé par la méfiance et le contrôle. « Choc de la génération Y », « entreprises libérées », « bonheur au travail », « économie collaborative » sont les noms d’une même réalité émergente : les organisations routinisées et cloisonnées ne répondent plus aux enjeux des services au XXIe siècle. Les collaborateurs eux-mêmes aspirent à la confiance, à la compétence, à l’autonomie et au sens, au bénéfice direct des usagers5.

Or une seconde phase de la révolution numérique s’annonce, qui concerne cette fois toutes les activités de production et de services : véhicule sans chauffeur, dispositif de surveillance médicale automatique, apprentissage en ligne… Son impact sur l’économie, la société et la puissance publique sera sans commune mesure avec ce que nous venons de connaître : éducation, justice, santé, finances, transport, commerce, immobilier, associations, syndicats seront défiés dans leurs fondamentaux. Partout naîtront des champions alignés sur les valeurs d’ouverture et de confiance, d’intimité avec l’usager et d’alignement stratégique sur ses intérêts, qui ont fait le succès des Wikipédia, BlaBlaCar ou KissKissBankBank, après ceux de Google, Amazon ou Facebook. Des acteurs dont le moteur innovant est moins la technologie que les modes d’organisation qu’elle permet. En effet, comme chacune des révolutions industrielles précédentes, la révolution numérique fait naître sous nos yeux de nouvelles techniques d’organisation et d’action collective, et va déboucher sur une révolution des organisations humaines.

Le numérique : une révolution des organisations

Pekka Himanen, L’Éthique hacker et l’esprit de l’ère de l’information, Exils, 2001.

Que l’on nous épargne ici les fadaises sur les générations X, Y ou Z pour observer, en revanche, une jeunesse active, capable, confiante en ses propres capacités de réalisation concrète, entrant dans des organisations pyramidales.

Ici la valeur ajoutée attendue est la production d’ordre public (ordre 1), difficile à mesurer dans toutes ses dimensions, objectives (nombre d’homicides, de cambriolages …) et subjectives (sentiment de sécurité, incivilités, …)

Voir Maya Beauvallet, Les Stratégies Comment faire pire en croyant faire mieux, Seuil, 2009.

Dans ce domaine aussi, ils sont nombreux les auteurs qui, comme Pekka Himanen6, analysent les changements profonds qui agitent les organisations sous les coups de boutoirs de nouveaux salariés7 et d’un nouvel « esprit du capitalisme ». Tous les responsables des anciennes organisations le ressentent, à des degrés divers : quelque chose se transforme au sein des relations de travail et ébranle les anciennes logiques organisationnelles.

Première exigence : le sens, la collégialité et l’action. Pouvoir agir avec autonomie, marges de manœuvre et résultats tangibles. Même dans la fonction publique, contre toute attente, le sens s’érode, alors qu’il a si longtemps été un marqueur de distinction et de vocation : être indépendant grâce à un statut protégeant des pressions extérieures, être en responsabilité comme le furent les « hussards noirs de la République », les postiers, les infirmières, avoir le privilège de servir l’intérêt général.

Les grilles de la fonction publique, qui ont été inventées pour la protéger de l’arbitraire et des intérêts particuliers, tiennent malheureusement trop souvent lieu d’organigrammes. Le statut pensé pour empêcher le favoritisme et les recrutements partisans freine l’arrivée indispensable des compétences qui ne sont pas transmises dans les écoles de la fonction publique.

Faire entrer l’innovation radicale au cœur de nos organisations nécessitera d’y faire entrer des profils plus variés, de libérer la capacité d’innovation et d’expérimentation, de tolérer une dose d’erreur, de récompenser le succès. Constituer son équipe, mesurer puis revendiquer ses résultats et pouvoir sans délai adapter le service, voilà des capacités qui ne mettent pas en péril la fonction publique, mais seulement la bureaucratie.

Deuxième exigence : la qualité du service public, c’est-à-dire l’amélioration tangible de la situation des citoyens. Si l’administration compte quelques millions d’agents publics proches du terrain, gendarmes, assistantes sociales, enseignants, infirmières et autres, qui bataillent tous les jours contre les souffrances et les injustices, elle est dirigée par une administration centrale dont on n’imagine pas à quel point elle est éloignée des situations réelles. C’est la tragédie de nombreuses organisations que d’être pilotées à travers des indicateurs de plus en plus théoriques et d’avoir du mal à suivre précisément l’exécution concrète de ses décisions. Il est loin, l’« homme aux cent yeux » de la fable. Cette « tragédie de l’exécution » est d’autant plus grande dans une organisation aux dimensions multiples. L’État, en effet, ne se contente pas d’optimiser un cours de Bourse ou des dividendes pour les actionnaires. Il produit de l’éducation, de la sécurité, de la confiance, du lien social… Cette richesse est difficile à mesurer. Alors, au lieu de la mesurer – même approximativement – sur le terrain, on se rabat sur des indicateurs exacts, mais d’ordre 2 : coûts, nombre d’arrestations, taux de réussite au baccalauréat… Ils masquent la réalité et, pire, polarisent l’organisation sur de mauvais objectifs : l’insécurité n’a jamais été aussi haute que lorsque les arrestations de consommateurs de haschich étaient élevées8, les « 80% de bacheliers » (ordre 2) masquent les 25% d’échec scolaire d’une classe d’âge (ordre 1)9… Réduire la masse salariale sans se préoccuper d’augmenter la valeur ajoutée, comme le font tant d’organisations, ne mène à rien. La valeur ajoutée du service public peut être considérablement augmentée en automatisant ce qui peut l’être et en confiant aux agents les tâches les plus valeureuses : se concentrer sur les 20% des situations qui ne peuvent être traitées de manière automatisée, prendre le temps de bien s’occuper des humains qui se cachent derrière les dossiers, combattre tous les effets de non-recours ou de non-application de la réglementation.

Pour passer à l’étape suivante, les organisations doivent assumer la règle cardinale de la révolution numérique : faire droit au désir d’autonomie et de responsabilité de leurs collaborateurs qui ne comprennent plus la différence croissante entre la puissance de comprendre et d’agir dont ils disposent à domicile et celle que leur concède chichement leur employeur.

Il est difficile, sinon impossible, d’anticiper cette émancipation. Que sera l’école de demain ? La mobilité de demain ? La sécurité de demain ? Dans un pays de tradition jacobine, notre culture de centralisation administrative souhaitera planifier cette transition numérique. Nous connaissons le drame qui menace les futures « grandes réformes du quinquennat » qui, quelles qu’elles soient, tourneront invariablement à la lutte des clans puis à la tragédie de l’exécution : décrets torturés, normes roboratives et alambiquées, formulaires Cerfa, hygiaphones, murs, baronnies, personnels malmenés, grimaces, délais. Ou, pire encore, les « réformes » se limitant uniquement à la réduction généralisée des moyens, qui diminueraient les coûts au détriment du service, pour n’obtenir finalement qu’une fuite des meilleurs éléments et une baisse de la qualité.

Pourra-t-on imaginer un collège autonome loin de sa tutelle ? Piloté par ses résultats et non par ses moyens ? Un ministre de l’Éducation nationale peut-il substituer à sa traditionnelle « grande réforme » un décret rendant possible la prise d’autonomie de chefs d’établissement déterminés à former des futurs citoyens, plutôt qu’à en faire décrocher un quart10 ou à en envoyer un cinquième en soutien scolaire privé11 ?

beta.gouv.fr, un prototype d’émancipation réussie

Pierre Pezziardi, Serge Soudoplatoff, Xavier Quérat-Hémant, Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance, Fondation pour l’innovation politique, 2013.

Depuis juin 2013, l’État a pu expérimenter une nouvelle manière de construire des services publics numériques. Comme annoncé dans une précédente note en 201312, l’exigence d’innovation radicale nous a conduits à initier des « startups d’État », loin de toute contrainte, pour qu’elles ne reproduisent pas les règles explicites ou implicites qui fondent le service tel qu’il existe aujourd’hui. Une startup d’État n’a pas besoin de capital privé : c’est simplement une équipe de deux à quatre personnes, dirigée par un agent public, financée par une administration et totalement autonome pour satisfaire ses usagers, comme le ferait une startup Internet.

Cette posture induit des changements profonds. Elle impose de s’appuyer sur un « intrapreneur », déterminé à résoudre un problème identifié, et des utilisateurs volontaires qui vont créer de la conviction autour des premiers bénéfices observés.

Après trois ans d’exercice, ce sont plus de vingt services numériques qui ont émergé :

- Tout d’abord, le portail d’open data le premier de ces projets « en mode startup » – piloté par la mission Etalab –, qui réunit plus de 16.000 contributeurs aux données publiques.

- Marché public simplifié (MPS), qui permet de candidater à un marché public avec un simple numéro Siret et qui, à ce jour, facilite 15% de la commande publique française.

- Le simulateur des droits mes-aides.gouv.fr, qui permet de connaître tous ses droits en un seul lieu, en un seul clic, dans un pays qui constate un non-recours massif à des aides auxquelles les gens ont droit mais qu’ils

- pole-emploi.fr, qui prédit au demandeur d’emploi des entreprises qui vont recruter dans son métier, dans sa région, et donne ainsi accès au marché caché de l’emploi qui représente 75% du marché total.

- Ou encore comme la plateforme nationale Taxi, qui permet à des dizaines d’innovateurs d’utiliser la géolocalisation en temps réel pour faciliter l’accès des clients aux taxis.

Ces quelques services ont eu un impact majeur pour leurs utilisateurs, résolvant des problèmes très concrets dans une sobriété de moyens aussi exemplaire qu’inédite.

À partir de quelques convictions initiales très fermes – régler des problèmes réels et mesurables, confier le sujet à un responsable totalement engagé, laisser une grande autonomie à l’équipe, travailler en méthode agile autour des retours d’usages d’utilisateurs réels, laisser aux développeurs le choix des outils technologiques –, cet incubateur a développé progressivement une méthode prometteuse et capable de passer à l’échelle.

Startup d’État : la recette originale

L’une des menaces constantes qui pèse sur l’innovation est la démonétisation de son vocabulaire, qui diffuse toujours beaucoup plus vite et plus loin que les pratiques elles-mêmes. Il y a donc fort à parier que les « méthodes agiles », la « culture startup », l’« autonomie des équipes » fleuriront dans les rapports d’activité des années à venir, alors même que les habitudes resteront inchangées : comitologie, séparation penseurs-faiseurs, découpage en sous-problèmes, désincarnation, dilution de la responsabilité, conception loin des usagers, temps dilaté en phases interminables…

Les « startups d’État » de l’incubateur de services numériques de la Dinsic ne se contentent pas de ces slogans. Portées par des équipes de haut niveau, elles appliquent avec vigueur, et parfois un soupçon de ruse, des règles très précises. En voici la check-list.

Chercher un innovateur, pas une innovation

Seul un intrapreneur sincèrement engagé à régler un problème, à corriger une situation imparfaite, un irritant pour les usagers ou les agents publics pourra prendre le risque de se lancer dans une innovation radicale. L’innovation exige un engagement, une opiniâtreté et un sens du dialogue hors du commun. Relisez bien ces dernières phrases, s’il vous plaît, car vous êtes probablement encore en train de faire l’inverse : lister des problèmes, récolter des idées, inventorier des solutions, convoquer des groupes de travail, négocier des périmètres, effectuer un premier chiffrage… Stop ! Cherchez un indigné ! Tout commence toujours par là.

Consolider une vision en un slogan

Pourquoi en est-on là ? Quel problème vient-on résoudre pour les usagers ou les agents ? Que diront-ils quand le service sera disponible ? Ces quelques lignes, au maximum une page A4, constitueront le cahier des charges du produit. Il n’y aura désormais plus d’autres documents entre le code et les besoins ainsi exprimés. Des itérations avec les usagers permettront de façonner le système dans ce but. Par exemple : « Candidatez à un marché public avec votre numéro Siret », « Partagez, améliorez et réutilisez la donnée publique », « Simulez tous vos droits en ligne », « Un clic, un taxi »…

Ce slogan doit être la seule promesse, le seul but et le seul critère d’évaluation du projet, évitant ainsi bien des lignes de fuite et des dérapages, et bien des fausses victoires saluées par tous, sauf par les utilisateurs.

Inviter un groupe de travail ouvert

Vous avez recruté un chef de produit ? Qu’il invite dès le lendemain un groupe de travail ouvert : les clients et les partenaires du futur produit se réuniront toutes les deux semaines pour une démonstration et une discussion sur les orientations à prendre. Les personnes présentes tirent leur légitimité de la connaissance du sujet et auront pouvoir de décision sur le produit. La startup accepte donc l’idée que ce n’est pas celui qui paye qui décide, mais bien ceux qui utiliseront qui décident.

Garantir une stricte autonomie

L’équipe, colocalisée, dispose de ses propres matériels, de son accès Internet. Elle choisit ses technologies et ses solutions d’hébergement. Elle ne dépend d’aucune facilité transversale – achats, informatique, RH, communication – et répond directement au politique commanditaire ou à son représentant direct (membre du cabinet, directeur d’administration, président de collectivité…). Elle recherche le chemin le plus court pour mettre dans les mains des premiers usagers un outil qui leur soit utile. Pour limiter les risques d’échouer, elle évite de laisser sur son chemin critique d’accès aux utilisateurs les changements organisationnels, les changements juridiques ou règlementaires ou encore des travaux chez les autres … Tant pis si le service est un peu moins bien que si vous possédiez une baguette magique. Car vous n’avez pas de baguette magique…

Cyril Northcote Parkinson, Parkinson’s Law and Other Studies in Administration, The Riverside Press, 1957.

Négocier le périmètre, pas la date

Pour éviter l’effet Parkinson, « Work expands so as to fill the time available for its completion13 », il faut se fixer des échéances courtes. N’acceptez pas plus de moyens, vous importeriez du risque ! Quel que soit le sujet, 1 startup = 4 personnes et 6 mois maximum. Un chef de produit (fonctionnaire, haut fonctionnaire, conseiller territorial, contractuel…), un coach numérique (entrepreneur, expert lean startup et Web) et deux informaticiens seniors. Soit moins de 200.000 euros sur six mois pour une première mise en marché. Le recrutement des développeurs est facilité par la légitimité de l’action qu’illustre le slogan et la qualité de travail dans ces équipes agiles, au contact direct des usagers.

Investir sur ses succès

Une startup qui ne trouve pas son marché au bout de six mois doit être dissoute. C’est pourquoi des contrats de six mois sont souvent proposés aux premiers informaticiens.

À l’inverse, il faut savoir augmenter rapidement les moyens d’une équipe produit qui trouve son public. C’est toujours difficile dans une grande organisation, où, à l’inverse, il est plus facile de négocier un fort engagement au démarrage d’un projet, puis de voir cette promesse initiale rabotée au fil de la vie du projet et de l’arrivée de nouvelles priorités.

Après la phase de croissance suivra une phase de consolidation, puis souvent une phase d’intégration dans une administration cible. En effet, le contexte initial de recherche de débouchés impose une agilité maximale, tandis qu’avec le succès et l’augmentation des usagers cette exigence glisse peu à peu vers des enjeux de scalabilité, de sécurité et de fiabilité.

Ce processus global prend entre dix-huit et trente-six mois après le lancement. La masse critique d’une dizaine de personnes atteinte par l’équipe startup permet alors de préserver le fonctionnement qu’elle a construit pour répondre aux contraintes au sein de la structure hôte, révélant une possibilité nouvelle d’organisation pour les administrations.

L’impact organisationnel et managérial d’une entité en mode startup au sein d’une structure – publique ou privée – ne doit pas être négligé. Une startup d’État, qui est une organisation aplatie rendant compte directement au sponsor – le directeur d’administration centrale, par exemple –, se confronte à un organigramme et à une « comitologie » préexistants, voire qui se crée de façon quasi naturelle, pour administrer ce nouveau service numérique. Or elle doit, au contraire, continuer à s’appuyer à chaque moment sur les retours utilisateurs directs, dont seule est capable une organisation compacte et responsable, pour rendre les services publics centrés sur les besoins des usagers et non sur ceux de la structure ! La bonne personne à la bonne place, ou accepter de casser les grilles RH, pour que du simple conseiller, assistant administratif, au responsable de service, chacun puisse effectuer un travail remarquable de direction de produit, et progresser en salaire, sans être obligé de se tourner vers des postes d’encadrement spécialisés.

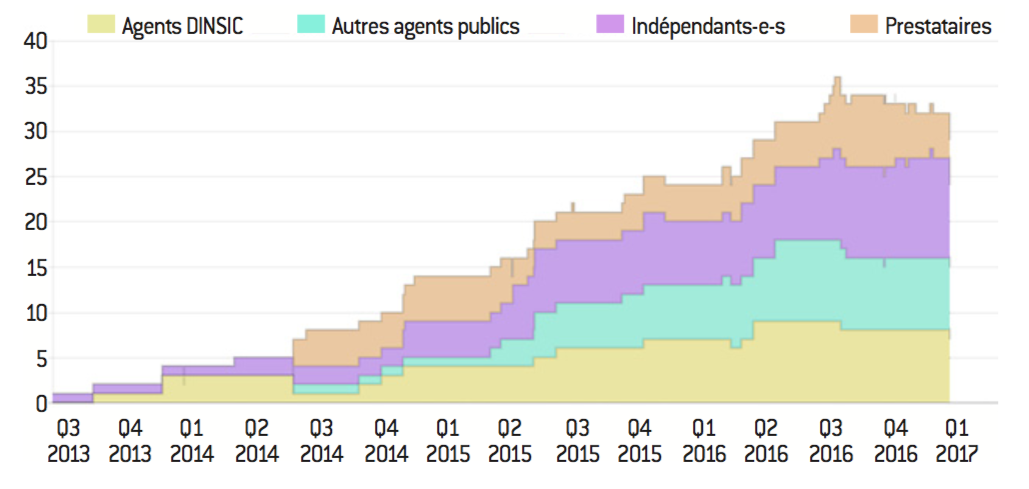

Pour réussir à implanter une telle culture, il est bien sûr nécessaire d’accueillir des profils nouveaux, issus du monde du Web, avec une réflexion permanente sur le meilleur équilibre. Ainsi l’incubateur de la Dinsic a-t-il abouti, empiriquement, à une structure composée pour moitié d’agents publics (dont de nombreux contractuels) et pour moitié de fournisseurs, les agents publics étant équitablement répartis entre le personnel propre de l’incubateur et les agents mobilisés dans les administrations porteuses des projets (voir graphique 1).

Graphique 1 : Le personnel de beta.gouv.fr : 50% d’externes, 50% d’agents publics

Copyright :

À l’exception de quelques membres permanents qui assurent la passation de la connaissance, le lien avec l’administration et la continuité de l’animation de la communauté, nos membres sont recrutés pour faire réussir une startup d’État. Leur engagement est limité dans le temps. Cela évite à l’administration qui a lancé une startup de la considérer comme un investissement impossible à abandonner, qui signerait la fin de son droit à l’échec et donc de sa capacité à innover.

Désormais mission à part entière de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information de l’État (Dinsic), au Sein du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), l’incubateur de services numériques est une preuve de concept réussi, qui appelle désormais un engagement politique et financier à la hauteur des enjeux. Doté d’un budget de 1,5 million d’euros et d’une demi-douzaine d’équivalents temps plein (ETP), il devra lui aussi entrer dans une seconde phase.

Car, faute d’investissement au-delà des premiers succès, quasiment aucune startup d’État n’a dépassé les 10% de parts de marché obtenus auprès des utilisateurs précoces. Bloquées dans leur croissance passés les six premiers mois, elles ne peuvent croître à une échelle nationale. Victimes d’une conception datée de l’informatique – avec phase projet d’investissement suivi d’une phase maintenance où l’équipe est dissoute au minimum –, elles doivent au contraire être pensées comme des équipes produit permanentes. Le produit ne se finit pas à la fin du « projet », tout commence au contraire avec ses premiers usagers : imaginez si Facebook ou Google était en maintenance chez un prestataire informatique !

Ainsi limitée à un ETP, l’équipe Marché public simplifié n’a par exemple pu convertir les 90% d’acheteurs qui hésitent encore à activer le dispositif au bénéfice des entreprises soumissionnaires. La voie réglementaire sera peut-être une solution. Pourtant, doubler, puis quadrupler, la taille de l’équipe fort de ses succès initiaux l’aurait permis sans difficulté. Dans une culture artisanale, fabriquer des produits numériques qui s’améliorent en continu grâce à l’interaction constante avec les usagers consomme très peu de ressources, et les déployer nationalement s’effectue à coût marginal nul ! Dans le monde qui s’ouvre à nous, le coût marginal d’une transaction de service public numérique tend vers zéro. Cela signifie, par exemple, qu’établir-instruire-informer-payer une prestation sociale peut être automatisé à 90% et tendre vers un coût marginal nul. Comparé aux fiascos de l’informatique « industrielle » qui font régulièrement la une des journaux, nous pourrions sans doute plutôt dépenser 2 millions d’euros par an pour rendre la commande publique aussi simple qu’un « J’aime » dans Facebook.

Les dépenses publiques, hors transferts sociaux, représentent environ un quart du PIB, c’est à dire 500 milliards d’euros. Un réseau dense d’incubateurs fonctionnerait avec moins de 500 millions d’euros par an.

Taxi a été ouvert à titre expérimental à Montpellier neuf mois après le démarrage du projet. Après analyse des retours d’expérimentation, le décret a été publié six mois plus tard.

Enfin, comme nous l’avons expérimenté avec Pôle Emploi, où deux startups portées par des agents sont lancées tous les ans, ce dispositif passe facilement à l’échelle. Pour multiplier le nombre d’initiatives, il ne faut pas chercher des innovations, mais chercher des innovateurs. Multiplier par cent les moyens de l’incubateur et de futurs incubateurs publics en allant piocher un « 0,1% innovation14 » dans les différentes administrations, puis inviter les intrapreneurs en leur sein à développer leurs solutions à des problèmes vécus en libérant leurs marges de manœuvre permettra à la fois d’accroître le nombre d’initiatives et de généraliser celles en succès. Des centaines d’incubateurs numériques petits et grands, des milliers d’intrapreneurs, voilà bien une nouvelle forme de modernité, assise sur un pari de la confiance. Expérimentations réelles avant les lois qui les généralisent, systèmes opérationnels avant les décrets qui les encadrent15, la possibilité d’une nouvelle politique d’innovation publique s’ouvre à nous.

Cette question de l’ingénierie de financement de l’innovation est centrale. Les grandes organisations, privées et publiques, tendent toutes à survaloriser la décision initiale, l’impulsion du « décideur ». De manière générale, les projets partent avec une dotation importante (proportionnelle à l’enjeu envisagé), qui tend à décroître au fil du temps, à mesure que l’enthousiasme s’émousse et que le contrôle de gestion fait son office. Les startups bénéficient, pour leur part, du privilège d’un cycle de financement inverse : elles partent avec une petite dotation, et peuvent, si elles ont fait la preuve de leur potentiel, espérer un « deuxième tour », puis un « troisième tour ». Apprendre à une organisation à investir progressivement à mesure du succès n’est pas une tâche facile. Fort peu de dispositifs de contrôle y sont préparés.

La transformation numérique de la puissance publique

Partir modeste et grandir vite

Du point de vue d’une institution normalement constituée, le plus perturbant dans la méthode proposée est, naturellement, la crainte de ne pas pouvoir relever les défis – considérables – qui se posent à l’État en suivant ces chemins d’innovations autonomes et incrémentaux. Après tout, les grands succès de la France – le nucléaire, le TGV, le programme aérospatial… – ont résulté de gestes forts et déterminés.

À l’expérience, pourtant, cette crainte est infondée. La surplanification ne protège pas de l’échec. Comme le disait le boxeur Mike Tyson, « everybody has a plan until they get punched in the mouth » [Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’on vous mette un poing dans la figure]. Les dérapages de l’informatique à l’ancienne, dans le secteur public comme dans le secteur privé, le montrent régulièrement, et il faudra bien un jour se demander ce qui s’est passé pour que la NASA ne réussisse plus à ravitailler la station spatiale internationale, alors qu’Elon Musk et Jeff Bezos développent les premières fusées spatiales réutilisables.

Les règles forgées dans l’incubateur de services numériques – chercher l’innovateur, pas l’innovation, livrer une version minimale fonctionnelle en six mois, amorcer le projet avec une équipe de quatre personnes maximum – le condamnent-elles à la petite échelle ? Non. Suivre un chemin en s’acharnant à délivrer en permanence une valeur à l’utilisateur n’empêche pas de viser haut, pourvu que l’on sache réinvestir suffisamment le temps venu. C’est bien la route qu’empruntent les startups à succès : pivoter autant que nécessaire pour s’assurer d’un modèle viable (une création de valeur), puis investir massivement n’est pas moins aléatoire que de partir sur un projet de six à huit ans, aux spécifications faites en chambre, au lourd cycle en V, aux développements éloignés des métiers et des usagers et au pilotage pléthorique.

Au bout du projet mes-aides.gouv.fr, on peut trouver un revenu de base universel et modulé. Au bout du projet Marché public simplifié, c’est le code des marchés publics qui pourrait être simplifié, en facilitant la vie de l’acheteur public et celle des entreprises. En le branchant sur Chorus, on pourrait même obtenir un continuum de l’achat public, rendu transparent grâce à l’open data. Au bout du registre géolocalisé des taxis (le.Taxi), c’est toute l’organisation des transports de passagers et marchandises qui bénéficiera enfin d’une véritable régulation publique et tiendra les promesses de la « Smart City ».

La planification centralisée et contrôlée ne garantit pas le succès. Mais peut- elle garantir l’égalité ? C’est l’autre inquiétude que soulèvent ces méthodes. Le service public peut-il tolérer pluralité d’approches, variété de services et même, éventuellement, incitations financières pour les innovateurs ayant réussi ? Permettre, essaimer et répliquer est une méthode largement absente de notre culture. Elle n’est pourtant pas synonyme de renoncement à l’idéal républicain d’égalité.

Ici encore, la révolution numérique a changé la donne. Pour passer à l’échelle, ces initiatives partageront assurément des bonnes recettes. Différents outils, différentes méthodes peuvent aujourd’hui être proposés à des agents publics et à des citoyens qui peuvent en comparer les atouts, entrer en relation avec d’autres utilisateurs, voire les modifier pour les adapter à leurs propres contraintes. Après l’âge des fonctions support subies, nous verrons l’avènement des fonctions support choisies. Dans l’Éducation nationale, les banques de cours collaboratives16, les outils de gestion open source17, les réseaux de projets et d’entraide parents-élèves-professeurs remplaceront l’essentiel des solutions développées par un pouvoir central. La cohérence s’obtiendra par l’adhésion aux objectifs de réussite scolaire, non par la conformité à des moyens. Le centre veillera à dynamiser cet écosystème de solutions, à encourager le partage, à soutenir les initiatives ayant fait leurs preuves…, plutôt qu’à défendre son monopole.

Désormais permises et encouragées, ces expérimentations radicales enclencheront notre révolution numérique. Pour le gouvernement, l’avantage est indéniable : l’expérimentation est difficilement contestable, même dans un champ de tabous. Qui peut être contre un prélèvement à la source pour éviter le RSI aux jeunes artisans du Gard ? Qui peut être contre le collège expérimental de Laval ? Qui peut contester la dématérialisation totale des procédures entre les commissariats et le tribunal de Roubaix ? Les séances de yoga autogérées à la maison d’arrêt de Villepinte ?… Au pire, nous nous heurterons au scepticisme des amateurs de big business, convaincus que de petites initiatives essaimées ne peuvent avoir l’impact de grosses industries. Nous leur rappellerons que l’Éducation nationale, Leclerc ou Orange ont aussi été de jeunes pousses en leur temps. Un gros système qui marche est invariablement issu d’un plus petit qui marchait, et le levier numérique permet désormais une réplication rapide, les croissances exponentielles des grands du Web sont là pour nous le rappeler.

Soutenir et enrichir les biens communs

Vous ne connaissez peut-être pas les logos Creative Commons (voir graphique 2), et pourtant ils ont changé la face du monde en créant un statut juridique pour les œuvres collaboratives. Ils ont ainsi permis l’émergence de communs gigantesques, tels que Wikipédia, OpenStreetMap ou GNU.

Graphique 2 : Les logos Creative Commons (CC)

Copyright :

BY, pour « citer votre source », NC, pour usage non commercial, et, le plus important, SA pour « share alike » : si vous l’améliorez, vous devez republier dans la même licence.

adresse.data.gouv.fr, en partenariat avec La Poste, OpenStreetMap et l’IGN.

Le discours sur « les communs » est récemment revenu à la mode et, comme toujours dans ces cas-là, cela devient un mot-valise, mis à toutes les sauces. C’est pourtant une affaire assez simple : un bien commun, c’est un bien public (accessible à tous), cultivé en commun par ceux qui l’utilisent. Les biens communs ont toujours été essentiels aux communautés (chemins vicinaux, bois communaux…), mais ils deviennent encore plus importants dans une économie numérique qui, sans eux, tend à se refermer sur les monopoles des géants numériques. Wikipédia, OpenStreetMap ou Linux sont aujourd’hui les seuls points de butée face à l’emprise croissante des grandes plateformes. Si nous n’y prenons garde, l’État devra bientôt acheter les bases de données nécessaires à l’exercice de ses missions, car il aura besoin de recourir aux plus complètes et n’aura pas les moyens de les maintenir. Préserver notre souveraineté numérique impose de bâtir des alliances nouvelles, plus loyales et plus respectueuses, avec les usagers-contributeurs.

Autant il est difficile pour l’État de nourrir les communs avec une informatique lourde, sous-traitée à des acteurs revendiquant leur propriété intellectuelle, autant cela devient aisé lorsque l’informatique est développée par de petites équipes d’artisans, dans une culture d’innovation incrémentale et, bien souvent, dans une grande proximité avec les communautés du libre ou de ces biens communs.

La BAN (Base Adresse nationale)18 en est le parfait exemple. Tout le monde est libre de l’utiliser gratuitement, pourvu qu’il y partage ses propres contributions. Des acteurs comme Google fuient ce type de licence, qui leur imposerait de reverser leurs propres flux d’améliorations, et préfèrent acheter la donnée sans cette servitude. C’est le principe de double licence, qui permet de financer le bien commun en faisant payer ceux qui n’y contribuent pas.

C’est pour cela que le logiciel libre et l’open data sont si importants dans la stratégie de transformation que nous proposons. C’est pour cela aussi que presque tous les codes sources des startups d’État sont ouverts et permettent à l’État de se trouver de nouveaux alliés : le grand-duché du Luxembourg pour data.gouv.fr, la ville de Montréal pour le.Taxi, OpenStreetMap pour la BAN, la Tunisie et le Sénégal pour OpenFisca.

L’État plateforme : la plus grande plateforme de l’économie numérique ?

Voir Nicolas Colin et Henri Verdier, L’Âge de la Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, 2e éd., Armand Colin, 2015.

Voir Emmanuel Delsol, « “L’heure est venue d’une régulation des télécoms par la data”, selon le président de l’Arcep », interview de Sébastien Soriano, président de l’ARCEP, usine-digitale.fr, 30 juin 2016.

Voir api.gouv.fr

Les startups d’État ne sont pas seulement de petites équipes frugales et autonomes qui développent des applications à partir des usages réels de leurs utilisateurs. Ce sont aussi des équipes qui, au fil des mois, ont développé avec leurs partenaires un ensemble de ressources essentielles à une stratégie visant un État qui stimule et accueille l’engagement citoyen, qui favorise et utilise l’innovation du plus grand nombre, qui garantisse les ressources accessibles à tous : l’État plateforme. L’État plateforme, c’est l’actualisation en France d’une vision essentielle née dans les communautés numériques : le government as a platform19.

Government as a platform, État plateforme, Gouvernement 2.0 et, désormais, la vogue des civic tech partent du même constat : les citoyens équipés, éduqués et connectés savent créer Wikipédia, OpenStreetMap, OpenFoodFacts, Linux et d’autres ressources de qualité. Les chercheurs, les collectifs de hacktivistes et les entreprises peuvent (et souhaitent) concourir à l’intérêt général. Tous les géants du Web partagent cette stratégie : ils encouragent cette créativité, la nourrissent de différentes ressources (accès aux données, accès au code, etc.), l’infléchissent parfois par de subtiles conditions générales d’utilisation, et trouvent une manière directe ou indirecte de prélever une part de la valeur ainsi créée20. Certaines plateformes prédatrices, une fois leur position dominante établie, détournent ensuite ces règles du jeu à leur bénéfice unique, et c’est au creux d’un paragraphe anodin que vous découvrez votre vie privée mise en pâture par Google ou vos droits sociaux broyés par Uber.

L’État plateforme, c’est l’ambition d’une puissance publique qui sache agir de manière similaire mais au service de l’intérêt général. La puissance publique peut désormais agir en facilitant l’accès à différentes ressources, biens publics, biens communs, infrastructures cognitives, au lieu de prétendre réguler par l’interdiction. En donnant accès à ses données, à ses logiciels, à ses simulateurs, à une identité authentifiée (à travers France Connect), à une monnaie. En nouant des relations dynamiques avec ces communautés pour mieux encore servir l’intérêt général21.

Cette ambition s’ancre dans une stratégie technologique : la conception d’une informatique souple, modulaire, évolutive, dont chaque composante peut servir de ressource pour les autres composantes, dont chaque fonctionnalité est réutilisable par un autre système de l’administration. Une informatique moins chère (que l’on songe aux 150 services administratifs qui, dix mois après son ouverture, utilisent l’API Entreprise22 développée pour Marché publics simplifié). Une informatique qui facilite, voire stimule, l’innovation des administrations ou, si elle le décide, d’écosystèmes entiers (observons, autour de le.Taxi, graviter les dizaines d’applications destinées aux chauffeurs et à leurs clients). Une informatique conviviale au service de ses utilisateurs. Elle se jouera aussi dans la conception du service public de la donnée qui a été promulgué dans la loi pour une République numérique.

Il est assez clair désormais que les développements agiles assis sur un système d’information « plateforme » représentent l’avenir de l’informatique de l’État comme de toutes les grandes organisations. Avec cette double stratégie d’État plateforme et d’innovation radicale, la France pourrait reprendre une position de choix dans l’industrie numérique. Non plus comme simple fournisseur de ressources (le marché de l’édition logicielle, des services informatiques et du conseil en technologies représente en France en 2015 environ 50 milliards d’euros), mais comme promoteur d’une approche inédite, qui leur ouvrira le marché mondial de la modernisation de l’action publique, et donc de la débureaucratisation. Déjà, c’est à Paris que se sont rassemblés en décembre dernier plus de 5.000 transformateurs de l’action publique, gouvernements, entreprises et civic tech, au cours du sommet du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Déjà, les Luxembourgeois utilisent l’infrastructure data.gouv.fr et se lancent dans La Bonne Boîte, et quand Montréal décide d’utiliser le.Taxi, ce sont tous les partenaires du service qui sont aux premières loges pour exporter leurs offres. Une grande nation innovante peut décider d’exporter en bloc ses valeurs, son expérience et ses compétences.

La modernisation numérique : un enjeu de compétitivité et donc de souveraineté

Le dernier en date est le médiatique Bob Emploi, développé par Paul Duan.

Le premier contre-exemple, Dassault Systèmes, pèse cinq fois moins que SAP, lui-même cinq fois moins que Mais ce ne sont pas des acteurs de la révolution numérique au sens que nous lui donnons, c’est-à-dire facilitateurs d’organisations ouvertes reposant sur la confiance et l’autonomie. En ce sens, nos autres « champions Français » du service informatique sont trop souvent et malgré eux de tristes bras armés de la « reproduction ». Il suffit pour s’en convaincre d’essayer de citer un exemple emblématique de numérisation d’un service public ces dix dernières années…

Le statu quo ouvrira un boulevard à des acteurs innovants – privés, pour la plupart – qui s’empareront des problèmes des citoyens – chômage, non- recours aux aides publiques, mal-logement, santé… –, reléguant l’État à un rôle de soutier bougon et procédurier plus que de protecteur bienveillant. Si nous ne réussissons pas la généralisation de mes-aides.gouv.fr, n’importe quel Google proposera sous peu un guichet moderne de sécurité sociale. Prenons-en bien toute la mesure.

À l’inverse, nombre de ces initiatives feront émerger des services publics réutilisables par d’autres opérateurs, et qui simplifieront l’action de l’État auprès de l’usager, où qu’il soit, quel qu’il soit. Surtout si l’État adopte les stratégies de plateforme qui permettent à ses ressources de stimuler et, si nécessaire, d’orienter un flux d’innovations. Le.Taxi en est un bon exemple.

Il en va de même pour La Bonne Boîte, dont le but n’est pas de capter toute l’audience des chercheurs d’emploi sur son site Web, mais d’être aussi réutilisée par différents services d’aide au retour à l’emploi, publics comme privés, offrant ainsi une variété d’offres aux usagers23.

Cette posture est nouvelle pour un État qui se vit aujourd’hui plus en service monopolistique qu’en stimulateur (ou coproducteur) de l’initiative de la société. Pourtant, cet État plateforme n’est pas la fin de l’État, mais au contraire l’incarnation d’une souveraineté retrouvée au centre du jeu numérique. Il est par exemple très facile à le.Taxi de fixer une commission maximale ou à La Bonne Boîte d’imposer une gratuité pour les demandeurs d’emploi : c’est l’État qui donne ou pas la clé d’accès !

Ceci n’est qu’un modeste début. Le défi, c’est la modernisation numérique de la société et pas seulement celle de l’État. L’organisation pyramidale est- elle l’unique moyen de déployer massivement un service universel ? Elle l’a peut-être été, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Non, ce n’est pas une fatalité que nos agents de police passent 60% de leur temps dans des tâches administratives. Non, la solution ne passe pas par l’embauche de « clercs » qui viendraient les soulager, mais par une réinterrogation de l’intérêt même de toutes ces strates et des tâches qu’elles induisent en regard de l’objectif de maintien de l’ordre. Ainsi des modalités plus organiques, fondées sur des collectifs à taille humaine, autonomes et responsables, sont la réelle possibilité de progrès qu’offre le numérique. Il était impossible d’en assurer la cohérence avant l’existence d’un moyen universel de partage de l’information. Or il est désormais possible d’échanger à coût marginal données et services, garantissant une qualité uniforme du service plus que son uniformité.

Dans la révolution numérique, les Français ne sont pour l’instant champions de rien24. « Champion », au sens de leader incontestable de son marché mondial. Les Américains ont diffusé leurs technologies du sol au plafond, les Allemands un système de gestion mondial aligné sur l’entreprise hiérarchique classique (SAP), et nous pas grand-chose, à part des systèmes de niche assis sur des rentes réglementaires (comme les systèmes de paie, de gestion de marchés publics, de processus bancaires…). Plus de 500.000 personnes travaillent dans ce marché endogame et fragile. Or tous les États seront confrontés à ces questions de souveraineté et de débureaucratisation, et les Français sont désormais en

mesure d’exporter un savoir-faire unique aligné sur des valeurs humanistes de confiance et de coopération. Notre puissance a rayonné au siècle des Lumières, puis à la fin du XIXe siècle. Une puissante industrie du numérique pourra éclore au XXIe siècle. Qui empêchera les entreprises françaises de s’organiser en unités autonomes hautement numérisées, ouvertes et alignées sur les intérêts de leurs usagers, pour dominer leurs concurrentes, hiérarchies aliénées prisonnières d’indicateurs et d’objectifs aveugles de l’intérêt général ? Qui appellera-t-on lorsqu’il faudra bâtir un cadastre collaboratif en Afrique ? Qui, des éditeurs privés américains ou des spécialistes des ouvrages collaboratifs français, parlera mieux de ville intelligente ? Derrière tout soft power se dessinent de fructueux rouages économiques.

Comment déployer concrètement une stratégie d’innovation radicale ?

Edgard Pisani, « Administration de gestion, administration de mission », Revue française de science politique, 6e année, n°2, 1956, 325.

L’expérience menée depuis bientôt quatre ans le prouve, il est possible à la puissance publique de s’approprier les talents, les codes et les stratégies du numérique au service de sa propre mission et d’obtenir des résultats concrets. Et cette stratégie se révèle à l’usage infiniment plus économique que tout ce qui a été tenté jusqu’alors.

Certes, la Ve République, au pouvoir vertical et incarné, n’incline pas spontanément dans le sens d’une posture modeste qui laisserait à une multitude d’intrapreneurs publics et d’entrepreneurs privés exploitant cette nouvelle plateforme le soin de trouver les solutions à nos problèmes. Tout notre système politico-médiatique attend de grands gestes et de grandes promesses, et il est difficile de tenir une ligne disant, peu ou prou : « Face au défi que constitue la modernisation de notre société, nous ne pouvons plus nous satisfaire des mêmes recettes. Elles n’ont pas permis de vous simplifier la vie administrative, de sécuriser les parcours de vos enfants ou de vous soigner à un prix soutenable pour la collectivité. Nous devons penser différemment, pas uniquement du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Nous allons donc encourager massivement l’initiative de nos agents publics. Nous investirons dans toutes les administrations – centrales, territoriales ou hospitalières – un pourcentage innovation qui viendra soutenir les agents volontaires pour améliorer leurs conditions de travail et la satisfaction de leurs usagers. » Quelle foule sera enchantée par ces propos ? Ne préférerait-elle pas sa dose habituelle de promesses tonitruantes, infondées et mensongères ? Ne sera-t-elle pas agacée par cette injonction à l’entrepreneuriat qui deviendra vite insupportable si elle n’est pas comprise pour ce qu’elle est : une autonomie d’action retrouvée pour des collectifs d’artisans ayant repris le contrôle de la qualité de leur travail, autogérés et emmenés par quelques pionniers avides de nouvelles formes de coopération ? La peur de l’exode numérique ne sera-t-elle pas la plus forte malgré la promesse de ne le réserver qu’aux volontaires ? Peut-être. Ou peut- être avons-nous atteint un stade de maturité – et surtout de consensus sur l’échec des vieilles recettes et sur les succès permanents des innovateurs du numérique – qui rend ce moment propice à la diffusion d’un nouveau discours vers tous les sceptiques de l’action publique.

Car, en réalité, l’administration sait depuis longtemps qu’il lui faut savoir ménager ces espaces d’engagement et d’autonomie. Déjà, en 1956, Edgard Pisani prônait la mise en place d’administrations de mission pour contrebalancer l’inertie structurelle des administrations de gestion. Il mérite d’être cité longuement : « L’administration de mission est légère, elle a le goût de faire, elle est réaliste, mouvante, elle va vers l’événement ; elle est mêlée à la vie, elle n’attend pas l’initiative, elle la sollicite ; elle doit pouvoir créer des personnes morales nécessaires à la création de ses entreprises ; elle est dynamique et comporte des risques, alors que sa sœur aînée doit se contenter d’être prudente, et impose l’élimination de tous les risques. Celle-ci est anonyme, elle est discrète par définition même. Les fonctionnaires qui la constituent sont interchangeables. L’autre a besoin d’entraîner l’adhésion, la soumission ne lui suffit pas. Elle est fondée sur le mouvement de la pensée d’un homme ou d’une équipe. L’administration de gestion est juge ; l’administration de mission est acteur. La première est cartésienne, l’autre est concrète25. » L’heure est sans doute venue de rendre ce mécanisme structurel au sein de chaque administration Cela appellera, certes, une profonde réforme de notre vision du management. Une réforme à la hauteur du malaise profond que traversent nos sociétés individualistes modernes. Prisonnières d’un monde du travail à la logique délétère, aux objectifs souvent contestables du fait de la division et de la perte de sens : augmenter le taux d’équipement des clients bancarisés, minimiser le remboursement de préjudices assurés, envoyer en formation tous les chômeurs, diminuer le coût unitaire d’achats intermédiaires, écourter au plus vite un appel au support, interpeller un maximum de suspects… tous ces optimum locaux qui créent autant de souffrance chez les employés que chez les usagers. Nous devons au contraire retrouver le plaisir de servir, d’être utile. Cela exigera – et permettra – à la fois une reconquête du bonheur au travail, d’un service public de qualité et d’une souveraineté de l’État face à la puissance grandissante des géants du numérique. Au fond nous parlons moins d’informatique que d’organisation et d’échelles de valeurs.

La figure du héros moderne n’est plus le haut fonctionnaire aux brillantes études ou le trader millionnaire, c’est aujourd’hui l’entrepreneur, et demain, le « faiseur » au sens large.

Mais c’est une réforme espérée par tous ceux qui essayent de faire vivre le service public. C’est une réforme peu coûteuse : 0,1% du budget de chaque administration suffirait à y implanter un incubateur d’innovation radicale, comme beta.gouv.fr. Elle peut galvaniser une génération d’intrapreneurs de la fonction publique et émanciper une foule de contributeurs qui créeront des milliers de filières simplifiées, soulageant des millions de Français et dégageant d’énormes gains d’efficacité.

La traversée du désert est devant nous. Elle demandera à l’État d’accueillir en son sein de nouveaux profils, d’apprendre à travailler autrement, de repenser même sa manière d’intervenir dans la vie économique et sociale. Mais la Terre promise est en vue : l’exil de millions de salariés dépossédés du sens de leur travail est engagé. Un nouveau pari de la confiance est possible. Il est même à portée de main.

Aucun commentaire.