Système de santé : les facteurs qui influent sur le niveau de confiance

Mathilde Tchounikine, Nicola Gaddoni | 17 avril 2023

La contribution de la Fondation pour l'innovation politique sur Mutations, le magazine trimestriel de la Mutualité Française.

Dans les démocraties, l’efficacité des prestations de soins est corrélée avec la confiance des citoyens dans les professionnels et les institutions de santé. Cette forme de confiance, dite impersonnelle, est une condition préalable à l’établissement d’une relation de confiance, dite interpersonnelle, entre le patient et le médecin traitant. Plusieurs études montrent que la combinaison de la confiance impersonnelle et de la confiance interpersonnelle dans le domaine médical favorise les comportements nécessaires à la préservation de la santé des individus, de la prévention à l’adhésion aux traitements prescrits. Différents facteurs peuvent affecter cette confiance, notamment la manifestation d’épisodes négatifs nuisant à l’image de notre politique de soin. Ainsi, pendant la pandémie de la Covid-19, la multiplication de fausses informations sur l’origine du virus, l’utilité du port du masque ou l’efficacité des vaccins à ARN messager ont engendré de la défiance.

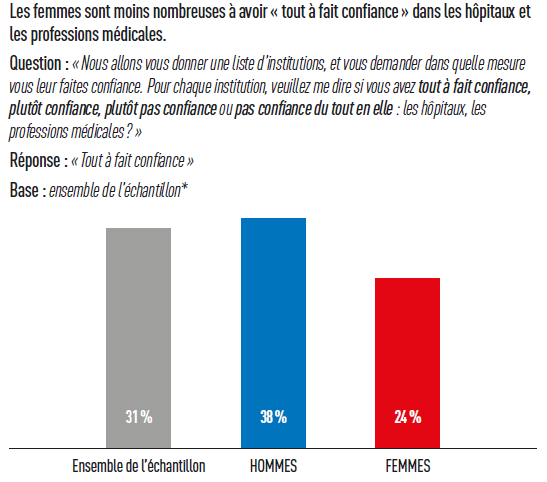

Selon les données de l’enquête «2022, présidentielle de crises» de la Fondation pour l’innovation politique, la plupart des Français (86 %) font confiance aux hôpitaux et aux professions médicales. En retenant uniquement la réponse «tout à fait confiance», ce chiffre atteint 31 %. Il s’agit du niveau de confiance le plus élevé parmi toutes les institutions soumises à l’appréciation des personnes interrogées. Mais des disparités marquées apparaissent selon le genre, les femmes exprimant une plus forte défiance que les hommes à l’égard des institutions de santé.

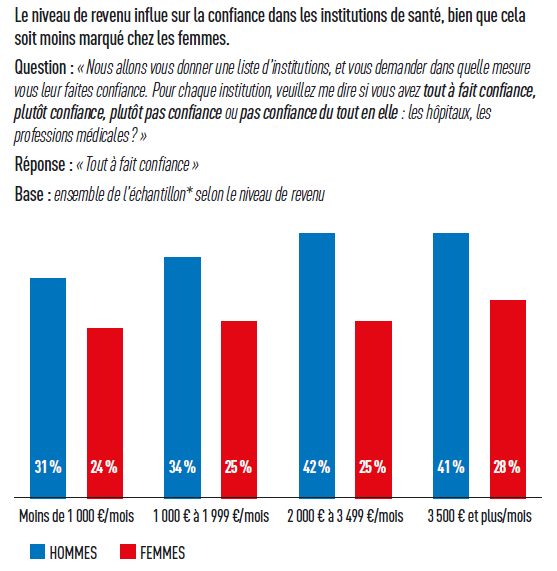

L’âge, combiné au genre, influence le niveau de confiance dans les hôpitaux et les professions médicales. Si les femmes, quel que soit leur âge, ont moins confiance que les hommes dans les institutions de santé, l’écart se creuse avec les générations. Ainsi, 35 % des hommes entre 18 et 34 ans indiquent faire «tout à fait» confiance aux institutions de santé, contre 27 % des femmes du même âge (8 points de différence). Chez les 35-49 ans, l’écart est de 12 points : 32 % des hommes et 20 % des femmes indiquent leur faire «tout à fait» confiance. Parmi les hommes de 50 ans et plus, 41 % d’entre eux déclarent ce niveau de confiance ; c’est 15 points de plus que les femmes du même âge (26 %). Le lieu de vie est également un facteur important qui affecte dans un sens différent les hommes et les femmes. Ainsi, c’est dans les communes rurales que les hommes font le plus confiance aux institutions de santé (41 %), alors que c’est dans les communes de cette taille que les femmes leur font le moins confiance (23 %). A l’inverse, les hommes qui ont le moins confiance dans les institutions de santé sont ceux qui vivent dans l’agglomération parisienne (28 %), tandis que c’est l’un des lieux où la confiance est la plus haute chez les femmes (26 %).

La variation des niveaux de confiance dans les institutions de santé selon le genre peut trouver de multiples explications. Les différences biologiques ne sont pas les seules raisons pour lesquelles hommes et femmes ne reçoivent pas le même traitement en matière de santé : les représentations sociales traditionnellement liées au genre ont un effet sur l’attitude des patients, mais aussi sur celles du corps médical et des chercheurs en médecine. Certaines maladies ont, par exemple, longtemps été considérées comme exclusives à un genre. Les maladies cardiovasculaires sont encore sous-diagnostiquées chez les femmes, tout comme les troubles autistiques. D’autres troubles ont même été ignorés. Le fait que la dépression soit plus courante chez les femmes n’est pas dû à leurs hormones, comme cela a été prétendu, mais à des facteurs de risque, tels que la précarité, affectant davantage les femmes que les hommes. L’endométriose, toujours sous-diagnostiquée aujourd’hui, a longtemps été invisibilisée, les douleurs liées aux menstruations étant considérées comme «normales». Soulignons toutefois que si le secteur de la recherche a pendant des années mené ses études principalement sur les hommes, les choses semblent changer : au niveau mondial, la place des femmes dans les essais cliniques est passée de 35 % en 1995 à 58 % en 2018. En France, ces données ne sont hélas pas accessibles.

Aucun commentaire.