Homo numericus ?

07 mai 2013

Homo numericus ?

Homo numericus ?

Jean-François Fogel, Bruno Patino, La condition numérique, Paris, Grasset, avril 2013, 213 pages, 18 €.

« L’homo sapiens n’est pas devenu homo numericus » : en appelant dès l’entame de leur ouvrage à la « modestie numérique », Jean-François Fogel et Bruno Patimo, experts incontestés en ce domaine, donnent le ton d’un livre intelligent et mesuré concernant les évolutions (et peut-être la révolution) que nous sommes en train de vivre.

« Ô ces faux contraires […] il n’existe rien de tel »[1]

Egocentrisme/tribalisme, activité/passivité, réel/virtuel : les discours plats et redondants que l’on peut lire sur le thème du numérique abondent en oppositions manichéennes et caricaturales qui offrent un cadre confortable déguisant une absence de réflexion approfondie. Rien de tel dans La condition numérique.

Ainsi, selon les auteurs, le numérique n’est pas facteur d’isolement social. S’il peut exister des Hikikomoris, ces Japonais ne quittant plus leur appartement et rivés du matin au soir sur leurs écrans, les internautes sont dans leur immense majorité reliés à la planète, « ville rêvée » dont ils sont les habitants. Ils appartiennent à une immense tribu dont les liens sont assez lâches, mais néanmoins constants, et en tout cas suffisamment forts pour modifier profondément leur existence.

Ni actif, ni passif, « tout récepteur est un diffuseur potentiel » (p. 16). Ce qui caractérise la seconde époque numérique, après, il est vrai, une première période où l’internaute pouvait donner l’impression de consommer passivement des données, c’est la prise en main par chacun de son monde numérique : de ce qu’on décide d’y afficher ; des activités qui transforment en buzz des contenus, ce qui en fait autre chose que de simples opinions ; des liens qu’on décide de créer ou de supprimer.

« Le réel n’a jamais intéressé personne »[2]

C’est certainement l’opposition réel/virtuel qui est la moins opératoire pour décrire le monde numérique, qui n’est « ni un univers supplémentaire, ni un univers miroir, ni un univers divergent » (p. 192).

Cette opposition réel-virtuel ne fonctionne pas sur le plan collectif, si l’on mesure à quel point réseaux et connexions ont bouleversé l’économie, et si l’on prend en compte le fait que la « cyber-guerre » obsède tous les États de la planète. Les gouvernements savent aujourd’hui que les botnets (virus placés dans les ordinateurs individuels à l’insu de leur utilisateur, et capables de déclencher des actions massives paralysant n’importe quel système) et les autres virus plus classiques sont les armes de demain.

Cette opposition fonctionne encore moins sur le plan individuel : si nous ne sommes pas devenus des homo numericus, nos vies sont transformées par nos activités numériques. Ce n’est pas un hasard si deux des géants de l’Internet sont Facebook et Twitter, autrement dit des réseaux sur lesquels ce sont bien les utilisateurs qui font la pluie et le beau temps, et décident seuls de l’avenir des contenus qui y circulent.

De fait, le caractère décisif de l’activité des internautes interdit d’opposer le virtuel dans lequel ils vivraient à la réalité qu’ils fuiraient. Même s’il est un « ouvrier non payé » de la gigantesque usine numérique planétaire, c’est bien l’internaute qui en fait tourner les rouages, tel le prolétaire décrit par Marx au XIXe siècle [3]. Tout tend à prouver que le monde numérique est aussi concret que le monde réel. « Le réel, c’est le monde plus la connexion », écrivent les auteurs, plagiant une célèbre formule de Lénine (« Le communisme, c’est les Soviets plus l’électricité »).

« C’est Narcisse […] qui symbolise le présent »[4]

Autre paradoxe de ce monde numérique : le statut de l’individualité[5]. En un sens, le monde numérique abolit partout les individus. Plus d’auteurs, quand des contenus sont modifiés et remodifiés à l’infini. Les internautes procèdent un peu comme les copistes du Moyen Âge interposant leurs commentaires dans des textes dont il devenait peu à peu impossible de repérer la trame originelle. Plus d’intellectuels, quand tous les hommes de la planète participent à la rédaction des articles de Wikipedia. « La pensée est-elle encore une activité individuelle ? », se demandent pertinemment les auteurs (p. 112).

Mais d’un autre côté, jamais peut-être n’avons-nous été à ce point attachés à notre image, à notre « ombre numérique ». Quoi de plus narcissique qu’une page Facebook, que ces tweets qui ne sont que « des millions de petites publicités pour soi-même », suivant l’ironique formule de l’écrivain David Shields ? Raison de tout cela : vraisemblablement le « désir d’exister », la volonté d’être visible dans un univers de plus en plus anonyme.

« Le pouvoir est arbitraire et n’a d’autre légitimité que l’audience accordée à son propre dire »[6]

Mais la contradiction majeure de l’univers numérique (dans son état actuel du moins), c’est que ce monde de liberté infinie est aussi un univers monopolistique, dans lequel un très petit nombre de géants, qui se sont construits avec une rapidité sans précédent dans l’histoire du capitalisme, ont acquis une infinie puissance. Étant à la fois les plus riches et les plus ingénieux, ils bâtissent d’immenses lieux de stockage, ils maîtrisent un très petit nombre de « méga-nuages » contenant toutes les données que nous mettons en ligne. Ces acteurs nous mettent en fiches. Ils sont les empereurs du Big Data qui leur permet d’ « utiliser nos requêtes de recherche pour trouver des choses sur nous »[7]. Nul ne saurait prévoir aujourd’hui si les données que cette poignée de géants est seule à maîtriser resteront « bien privé » ou deviendront un jour prochain « bien public » (p. 157) : dans cette alternative réside une part de notre futur.

« Tous ces sophistes […] n’enseignent pas d’autres doctrines que celles-là même qu’adopte le peuple lorsqu’il se réunit en assemblée »[8]

Mais le point nodal autour duquel gravitent les interrogations les plus décisives n’apparaît qu’en filigrane dans le livre, ce qu’on ne saurait reprocher aux auteurs, tant l’avenir est indécis sur ce plan. N’entrons-nous pas insensiblement dans un univers proche de celui que décrivait Platon, quand il dépeignait la relation du dompteur et du « gros animal », relation subtile qui interdit de savoir qui en définitive est le dompteur et qui est le dompté ? En citant la profonde formule d’Eli Pariser dénonçant « une invisible propagande qui nous endoctrine avec nos propres idées » (p. 47), les auteurs ne nous laissent-ils pas entrevoir un univers tragiquement circulaire où, pris dans l’illusion d’un mouvement perpétuel, nous tournerions en rond en contemplant notre propre image ?

Philippe Granarolo

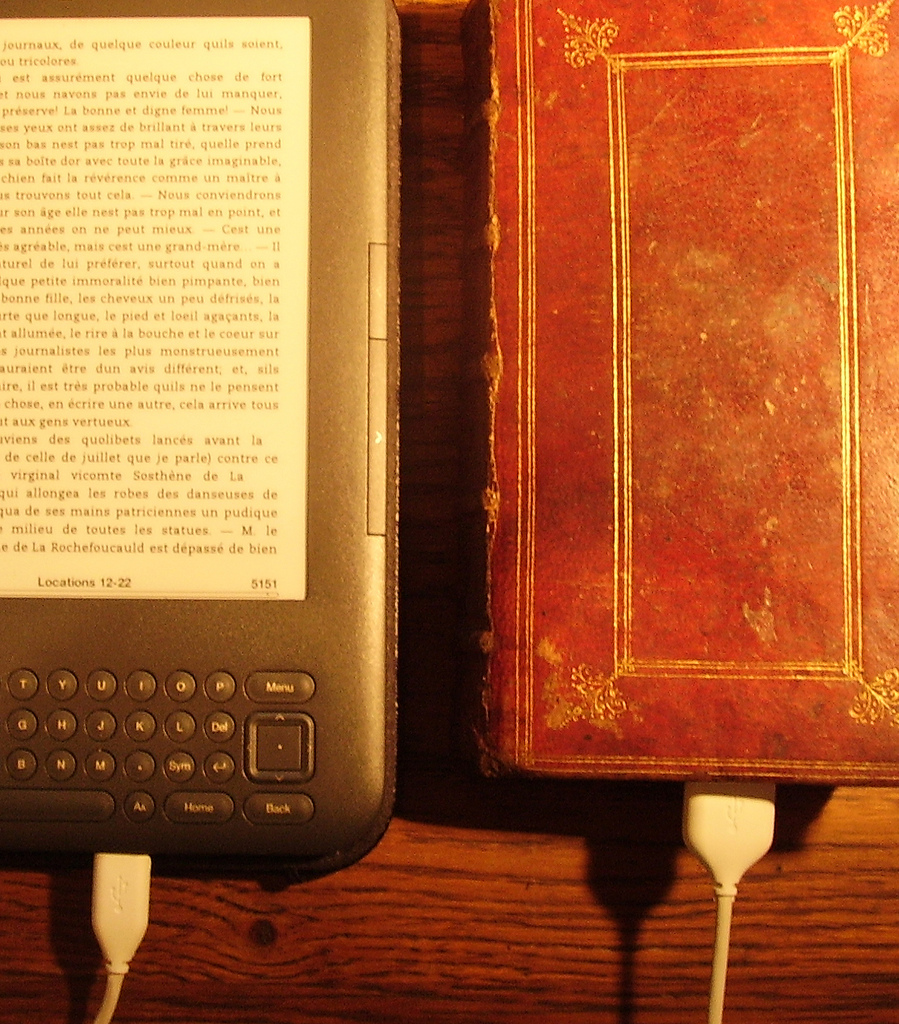

Crédit photo: Flickr, Remi Mathis

[1] Friedrich Nietzsche : Fragment Posthume 11 [140], 1881

[2] Jean Baudrillard, De la séduction, 1979

[3] L’un des chapitres les plus originaux du livre dénonce la soi-disant gratuité de l’univers numérique dans lequel tout est payant en réalité (le fournisseur d’accès, les appareils utilisés, l’éditeur des sites qui exploite nos données), et dans lequel l’internaute est une sorte d’ « ouvrier non payé » (voir en particulier le chapitre 7, « Le Capital », p. 135-157).

[4] Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, 1983

[5] J’ai abordé cette thématique majeure dans un article récemment mis en ligne sur le site iPhilo, Hyperindividualisme ou néotribalisme ? Scénarios pour le monde de demain : http://iphilo.fr/2013/04/16/hyperindividualisme-ou-neotribalisme-scenarios-pour-le-monde-de-demain/.

[6] Clément Rosset : Le philosophe et les sortilèges, 1895

[7] La formule est de Siva Vaidhyanathan, professeur à l’Université de Berkeley.

[8] Platon, République, livre VI

Aucun commentaire.