Ce que cache la hausse insolente des frais de scolarité des écoles de commerce

Marion Perroud | 31 août 2023

ENQUÊTE - C'est inédit: à la rentrée 2023, six écoles du top-10 des écoles de commerce post-prépa affichent des tarifs dépassant 50.000 euros. Pour trois ans à HEC, il faudra même débourser plus de 62.000 euros. Voici ce que cache cette flambée délirante.

Un nouveau cap symbolique vient d’être franchi. En cette rentrée, les nouveaux admis à HEC doivent prévoir plus de 62.000 euros pour financer leurs trois années d’études (plus césure). Du jamais-vu. Alors qu’en 2010, une année en école de commerce coûtait 7.000 euros en moyenne, il faut débourser aujourd’hui presque le triple pour les business schools les plus prestigieuses. Comptez ainsi entre 18.000 et 19.000 euros pour l’Essec, l’ESCP, l’Edhec et l’emlyon, quand une école comme Toulouse BS facture près de 15.000 euros l’année. Même inflation du côté des programmes post-bac en cinq ans, qui affichent des frais à près de 13.000 euros par an pour l’Iéseg.

Et si la majorité des business schools exonèrent au moins partiellement leurs étudiants boursiers de ces droits, c’est la double peine pour les autres, qui doivent souscrire des prêts à des taux pouvant atteindre 3% cette année. Résultat, ce mur de l’argent est le premier frein pour intégrer une business school, selon 45% des 18-30 ans interrogés en février par OpinionWay pour Kedge BS. Solal Sellier en sait quelque chose. Admis à l’emlyon l’an dernier, il a vécu un véritable parcours du combattant pour obtenir un prêt de 70.000 euros, destiné à couvrir ses frais de scolarité ainsi que ses dépenses quotidiennes (logement, alimentation…). « Après plusieurs refus, j’ai signé mon emprunt in extremis courant septembre. Je ne sais pas comment j’aurais pu faire sans, mes parents ne pouvant pas m’aider. »

Comment expliquer de telles hausses à l’heure où les grandes écoles sont déjà épinglées pour leur manque d’ouverture sociale? « La crise sanitaire et l’inflation nous ont impactés, avance Léon Laulusa, le directeur général de ESCP Business School. Mais ce qui a vraiment changé pour la plupart des écoles, c’est la disparition des subventions versées par les chambres de commerce et d’industrie. Il a fallu compenser face à des concurrents étrangers qui affichent des prix deux à trois fois supérieurs. » Alors qu’ailleurs dans le monde les business schools sont rattachées aux grandes universités, en France, elles sont privées et indépendantes en grande majorité. « Parmi les plus prestigieuses, presque toutes ont un statut consulaire ou associatif qui les oblige à réinvestir tout ce qu’elles gagnent », rappelle également Laurent Champaney, le président de la Conférence des grandes écoles (CGE).

Projets immobiliers

Augmenter les frais de scolarité, qui représentent 70 à 90% des recettes de ces établissements, s’est vite imposé comme la solution la plus efficace. Elle est d’autant plus redoutable que nombre d’écoles s’étaient lancées dans une « course au volume », via leurs procédures d’admissions parallèles et la multiplication de nouveaux programmes (mastères spécialisés, bachelors, MBA…). Une année de mastère spécialisé à l’Essec vaut 24.000 euros; et les trois ans de bachelor à l’ESCP, 45.900 euros. L’essor de l’apprentissage et les investissements dans le digital, qui ont explosé depuis la crise sanitaire, ont pourtant permis à ces établissements « d’augmenter le nombre d’inscrits, de réduire la pression immobilière et d’optimiser le coût des intervenants », pointe le récent rapport de Laurent Batsch sur l’enseignement supérieur privé pour le think tank libéral Fondapol. Sans pour autant que ces économies d’échelle soient répercutées sur les frais de scolarité.

« A mesure que l’école grandit, nos dépenses immobilières s’alourdissent aussi, explique Caroline Roussel, directrice générale de l’Iéseg qui consacre plus de 20% de son budget à ce poste. En ce moment, nous finançons par exemple à la fois la rénovation et l’extension de notre campus lillois et l’aménagement de notre nouveau bâtiment à Paris-La Défense. » Comme à l’Iéseg, la flambée des prix sert souvent à amortir de colossaux projets immobiliers ces dernières années. Pour attirer toujours plus d’étudiants, les business schools françaises ont en effet massivement investi dans leurs campus. Skema, emlyon, TBS Education, Neoma, ESCP BS ont lancé des opérations immobilières à plus de 100 millions d’euros, faisant la part belle aux rooftops, fablabs et amphithéâtres connectés.

Chasse aux labels

Mais si les familles cassent leur tirelire, c’est aussi pour financer des activités moins visibles mais de plus en plus coûteuses. Afin de valoriser leurs marques en France et à l’international, les business schools font la course aux classements et labels. Elles collectionnent ainsi les grades ministériels et accréditations (AACSB, Equis, Amba…). Des processus longs qui mobilisent des équipes entières. « Notre école est désormais triplement accréditée parce que nous avons renforcé le taux d’encadrement des élèves, investi dans l’expérience académique, accéléré notre recrutement à l’international, rénové nos campus, énumère ainsi Stephan Bourcieu, le directeur général de Burgundy School of Business (BSB). Tout cela a un coût. » « Beaucoup d’écoles jouent la carte des accréditations. C’est une spécificité française, relève Olivier Guyottot, enseignant-chercheur en stratégie à l’Inseec GE, spécialisé sur l’enseignement supérieur. En Allemagne par exemple, les accréditations ne structurent pas du tout le marché. »

Chercheurs à prix d’or

Effet collatéral de cette chasse aux labels: les grandes écoles recrutent à prix d’or des enseignants-chercheurs de renom qui écrivent des articles pour des revues prestigieuses mais souvent confidentielles. « Cette dépense est d’autant plus élevée que les chercheurs négocient une charge d’enseignement allégée », souligne Laurent Batsch, qui fut président de l’université Paris-Dauphine. « Chez nous, un enseignant dédie 30% à 60% de son temps à la recherche », reconnaît Denis Guibard, le directeur de l’IMT-BS. A l’Essec, un chercheur ne consacre que 125 heures par an à l’enseignement, et il peut récupérer 50 heures pour ses recherches si elles sont financées. « Les frais de recherche des écoles ont explosé, avec des chercheurs qui peuvent coûter plus de 200.000 euros pour 30 heures de cours par an », tacle un directeur d’école.

Parfois, leurs publications sont assez éloignées du management, comme celle sur le « spectacle de la douleur dans les stades de rugby ». Il arrive aussi que ces pontes ne soient pas en prise avec la réalité. « J’ai eu un professeur en entrepreneuriat qui ne savait pas ce qu’était un pacte d’actionnaires », se souvient un HEC. « La recherche, c’est l’éléphant au milieu de la pièce, enfonce Eric Cornuel, le directeur général de l’European Foundation for Management Development, qui délivre notamment l’accréditation Equis. Les chercheurs sont poussés à publier dans des revues parfois lues par 50 personnes. Heureusement, la majorité ne déserte pas les salles de classe. » Un ancien directeur le confirme : « Il y a eu un excès sur la recherche avec des passagers clandestins qui ne faisaient plus du tout cours et vivaient en parallèle de la vie des écoles. C’est désormais beaucoup plus rare. »

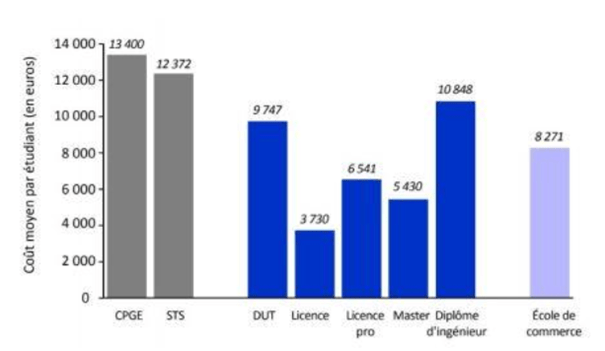

Le coût de formation d’un étudiant: du simple au double selon le cursus

Le Conseil d’analyse économique (CAE) s’est intéressé, dans une note publiée fin 2021, au coût réel de la formation d’un étudiant en France, par filière. Avec un parti pris original: exclure les frais de recherche et d’organisation (administration, orientation…) pour ne se concentrer que sur les dépenses de formation. Le résultat montre un grand niveau de disparité selon le cursus. Ainsi, un étudiant de licence coûte en moyenne 3.730 euros par an, quand le futur ingénieur atteint 10.850 euros, et un élève de classe prépa 13.400 euros. Pour les écoles de commerce, le CAE l’évalue à 8.270 euros. En ajoutant les dépenses de recherche, autour de 33% des coûts, le montant grimpe à 12.345 euros par an par étudiant. Comment expliquer ces écarts?

Deux pistes principales sont avancées: le taux d’encadrement moyen et le nombre d’heures de formation allouées. En licence, on compte ainsi 3,5 enseignants-chercheurs pour 100 étudiants, contre 9 dans les cursus ingénieurs.

Source :

Moyennes des coûts de formation des diplômes (en euros constants 2019)

Positionnement marketing

Une autre raison, plus marketing, explique aussi la hausse conséquente des frais de scolarité de certaines écoles. « Du côté des candidats issus de classes prépa, la perception de la qualité d’une école se joue beaucoup sur le prix, avec l’idée sous-jacente pas toujours vérifiée, que plus elle est chère, meilleure elle est, observe un fin connaisseur du secteur. Le top-5 des business schools françaises s’inscrit clairement dans une logique de luxe par le prix. D’autres écoles tentent de s’en rapprocher. Cette année, la hausse de Skema BS qui a franchi la barre symbolique des 50.000 euros sur trois ans est à ce titre un pur signal marketing-prix envoyé au marché », analyse-t-il.

A l’autre bout de l’échiquier, le boom des droits de scolarité est également devenu un contre-argument de communication pour les écoles les moins attractives. « Nous faisons le pari que dans quelques années, certains étudiants de prépa feront le choix de l’ESC Clermont plutôt que de certaines écoles même du top-10 qui seront à 70.000 euros de frais de scolarité, quand nous avons fait le choix de rester raisonnables, avec une scolarité à 30.000 euros, expliquait à la rentrée 2022 l’ex directrice générale de l’ESC Clermont, Françoise Roudier. À la vitesse où vont les choses, il se pourrait que l’ESC Clermont devienne le meilleur choix en termes de retour sur investissement pour les étudiants. » Un argumentaire qui n’a pas encore trouvé sa cible.

Cette année, l’école clermontoise est parvenue à attirer seulement douze préparationnaires sur 70 places ouvertes, contrairement au top-10 qui fait le plein. Preuve que les prix élevés ne rebutent pas pour le moment les candidats.

Rentabilité subjective

Car, sur la ligne d’arrivée, pour les étudiants, investir dans ces programmes certes coûteux mais très opérationnels et ouverts sur l’international reste rentable. Surtout pour ceux qui ont opté pour la voie de l’apprentissage et déboursent beaucoup moins. « L’apprentissage me permet d’être payée et de couvrir les frais de scolarité. Je n’aurais jamais pu intégrer une école sans ça », confirme Yasmine Debbache passée par Skema BS puis Kedge BS, actuellement apprentie chez Webhelp. L’an dernier, près des deux-tiers des élèves de grandes écoles de commerce ont trouvé un job avant même d’être diplômés, pour des salaires entre 30.000 euros et 42.000 euros. « Nous rejoindre est investissement de départ, mais à la sortie nos étudiants n’ont aucun souci à trouver un job et donc à rembourser leurs prêts », assure Anicia Jaegler, doyenne associée à la durabilité et à l’inclusivité de Kedge BS. « Nos frais correspondent à l’équivalent de 10 mois de salaire pour nos jeunes diplômés, renchérit Léon Laulusa, à la tête de ESCP BS. A l’échelle d’une carrière, c’est vite amorti. »

« La question du retour sur investissement est cependant difficilement quantifiable, car ni ces salaires d’embauche ni les prix vraiment payés par les étudiants ne sont contrôlés par une autorité indépendante, comme aux Etats-Unis, relève Julien Jacqmin, professeur associé à Neoma, spécialiste de l’enseignement supérieur. C’est un problème pour les familles. Et en l’absence de régulation, cela profite aux officines privées les moins scrupuleuses. » Une étude de cas qui reste à rédiger.

Une ouverture sociale timide

Si chaque école de commerce propose de plus en plus de dispositifs de bourses internes, et d’aides d’urgence, la part de boursiers sur critères sociaux y reste faible. D’après les données de notre partenaire AEF info, ils sont seulement 10% au sein des écoles post-bac en cinq ans, moins de 20% dans les écoles post-prépa et 12,5% en bachelors. Ces moyennes cachent bien sûr de fortes disparités. La part des boursiers en post-prépa oscille par exemple de 5,7% à Brest BS à 53,9% pour IMT-BS (source : CEFDG). Le développement de l’apprentissage s’est, ces dernières années, illustrée comme une voie d’ouverture sociale beaucoup plus dynamique. Le quart des apprentis sont d’anciens boursiers selon la CGE. Cette alternative concerne désormais plus d’un étudiant sur cinq inscrits en école post-prépa.

Retrouvez l’article sur Challenges.fr

Laurent Batsch, L’enseignement supérieur privé en France, Fondation pour l’innovation politique, juin 2023

Aucun commentaire.