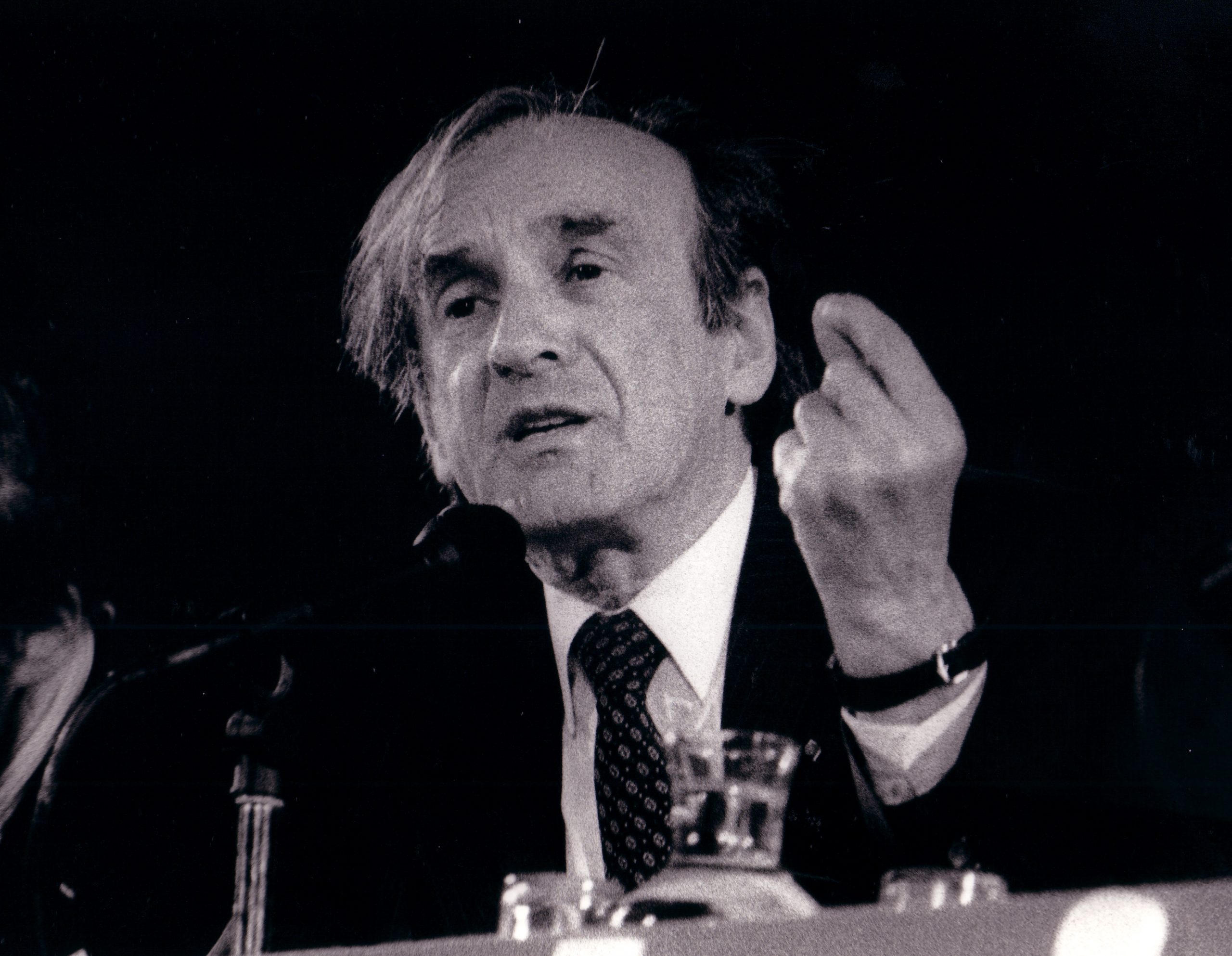

Elie Wiesel, le gardien de la mémoire

Solène Chataigné | 12 juillet 2016

Elie Wiesel Prix Nobel de la paix, écrivain, philosophe, survivant des camps d’extermination est décédé samedi 2 juillet 2016. Sa disparition, piqûre de rappel du caractère essentiel du devoir de mémoire.

Elie Wiesel Prix Nobel de la paix, écrivain, philosophe, survivant des camps d’extermination est décédé samedi 2 juillet 2016. Sa disparition, piqûre de rappel du caractère essentiel du devoir de mémoire.

Survivant :

Rescapé des camps de concentration, il disait vouloir donner un sens à sa survie, ce qu’il fit en devenant le messager de la mémoire de la Shoah.

Né le 30 septembre 1928 à Sighet en actuelle Roumanie, Elie Wiesel fut déporté à 15 ans, en 1943, au camp d’Auschwitz-Birkenau aux côtés de la quasi-totalité de sa famille. Il fut le seul à en revenir vivant. Recueilli à la Libération par l’œuvre juive de secours aux enfants (OJSE) en France, il y séjourna jusqu’en 1956. Durant cette période, il étudia la philosophie à la Sorbonne et se lia d’amitié avec l’écrivain François Mauriac qui rédigea la préface de son premier roman, La Nuit, en 1958.

Le devoir de mémoire :

En 1998, Elie Wiesel déclarait que « si on oublie le passé, notre humanité est mutilée »,[1] illustrant la nécessité du devoir de mémoire. Il définissait la mémoire comme multiple, non une et indivisible. L’essence de ces mémoires multiples est présente dans l’enquête réalisée par la Fondation pour l’innovation politique sur la mémoire du vingtième siècle des 16-29 ans issus de 31 pays différents. Parue en 2015, elle montrait que 53% des jeunes questionnés jugeaient ne pas avoir des connaissances approfondies sur la Shoah[2]. Cette statistique démontre que le combat d’Elie Wiesel est toujours d’actualité.

Vie engagée :

C’est pour son combat pour la mémoire que le Prix Nobel de la paix lui fut décerné en 1986, récompensant sa lutte contre les violences politiques et raciales. Le comité déclara : « sorti de l’abysse des camps de la mort, il est devenu un messager pour l’humanité. Porteur non pas d’un message de haine ou de revanche, mais de fraternité et d’expiation.»[3] Ses engagements furent nombreux. Il se dressa contre l’oppression, l’injustice et surtout contre le silence entourant les tragédies collectives du XXe siècle, comme le génocide au Rwanda. Dans son discours pour la remise de son prix Nobel il révélait : « J’ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l’humiliation, où que ce soit. […] Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. »[4] Pour rompre ce silence et accomplir son travail de mémoire, il fonda en 1992 l’Académie Universelle des Cultures, dont le Forum International de 1998 s’intitulait « Mémoire et Histoire ».

Le second véhicule de son combat fut l’écriture. Son œuvre, composée d’une cinquantaine d’ouvrages rédigés pour la plupart en anglais et français, fait figure de réflexion profonde sur la responsabilité humaine face aux drames collectifs qui ont marqué le siècle passé, à commencer par la sienne.

[1] http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/07/03/26010-20160703ARTFIG00063-wiesel-sans-passe-notre-humanite-est-mutilee.php

[2] Ibid.

[3] http://www.liberation.fr/planete/2016/07/03/elie-wiesel-la-mort-d-une-memoire_1463660

[4] http://www.babelio.com/auteur/Elie-Wiesel/15256/citations

crédit photo flickr : ravaj

Aucun commentaire.