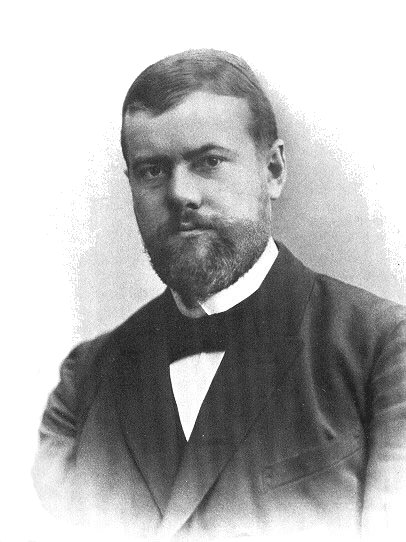

Max Weber : conviction et responsabilité du politique «authentique»

Fondapol | 22 janvier 2011

« Nous en arrivons ainsi au problème décisif. Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant : toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s’orienter selon l’éthique de la responsabilité [verantwortungsethisch] ou selon l’éthique de la conviction [gesinnungsethisch]. Cela ne veut pas dire que l’éthique de conviction est identique à l’absence de responsabilité et l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction. Il n’en est évidemment pas question. Toutefois il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction – dans un langage religieux nous dirions : “ Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu ” –, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : “ Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. ” Vous perdrez votre temps à exposer, de la façon la plus persuasive possible, à un syndicaliste convaincu de la vérité de l’éthique de conviction que son action n’aura d’autre effet que celui d’accroître les chances de la réaction, de retarder l’ascension de sa classe et de l’asservir davantage, il ne vous croira pas. Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme (car, comme le disait fort justement Fichte, on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme) et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir. Il dira donc : “ Ces conséquences sont imputables à ma propre action. ” Le partisan de l’éthique de conviction ne se sentira “ responsable ” que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne s’éteigne pas, par exemple sur la flamme qui anime la protestation contre l’injustice sociale. Ses actes qui ne peuvent et ne doivent avoir qu’une valeur exemplaire mais qui, considérés du point de vue du but éventuel, sont totalement irrationnels, ne peuvent avoir que cette seule fin : ranimer perpétuellement la flamme de sa conviction.

« Nous en arrivons ainsi au problème décisif. Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant : toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s’orienter selon l’éthique de la responsabilité [verantwortungsethisch] ou selon l’éthique de la conviction [gesinnungsethisch]. Cela ne veut pas dire que l’éthique de conviction est identique à l’absence de responsabilité et l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction. Il n’en est évidemment pas question. Toutefois il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction – dans un langage religieux nous dirions : “ Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu ” –, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : “ Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. ” Vous perdrez votre temps à exposer, de la façon la plus persuasive possible, à un syndicaliste convaincu de la vérité de l’éthique de conviction que son action n’aura d’autre effet que celui d’accroître les chances de la réaction, de retarder l’ascension de sa classe et de l’asservir davantage, il ne vous croira pas. Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme (car, comme le disait fort justement Fichte, on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme) et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir. Il dira donc : “ Ces conséquences sont imputables à ma propre action. ” Le partisan de l’éthique de conviction ne se sentira “ responsable ” que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne s’éteigne pas, par exemple sur la flamme qui anime la protestation contre l’injustice sociale. Ses actes qui ne peuvent et ne doivent avoir qu’une valeur exemplaire mais qui, considérés du point de vue du but éventuel, sont totalement irrationnels, ne peuvent avoir que cette seule fin : ranimer perpétuellement la flamme de sa conviction.

Mais cette analyse n’épuise pas encore le sujet. Il n’existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci : pour atteindre des fins “ bonnes ”, nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d’une part des moyens moralement malhonnêtes ou pour le moins dangereux, et d’autre part la possibilité ou encore l’éventualité de conséquences fâcheuses. Aucune éthique au monde ne peut nous dire non plus à quel moment et dans quelle mesure une fin moralement bonne justifie les moyens et les conséquences moralement dangereuses. »

Le Savant et le politique, 1919, Paris, Plon, Coll.10/18, 1963, pp.206-207

Allemagne, 1919/France, 2010

Durant l’automne dernier, lorsque de « journées d’action » en « grèves tournantes », l’agitation sociale battait son plein, Olivier Duhamel aimait à rappeler, dans ses interventions sur Europe 1, la distinction canonique de Max Weber entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Pont-aux-ânes de l’étudiant de Sciences Po où, à ce moment précis, le même Olivier Duhamel donnait ses derniers cours, au terme de 25 années d’un enseignement légendaire? Nullement. Les propos de Max Weber – et notamment l’exemple du « syndicaliste convaincu de l’éthique de conviction » – invitaient à examiner à leur lumière la situation socio-politique française. Or, si le déroulement et l’issue du moment social de ces derniers mois se sont révélés bien différents de l’Allemagne de 1919, c’est en raison, selon Olivier Duhamel, précisément de l’éthique de responsabilité dont on fait preuve les syndicalistes d’aujourd’hui à commencer par Bernard Thibaut : ils auront évité les terribles effets contre-productifs décrits par Weber, d’une attitude purement inspirée par l’éthique de conviction. Dans le cas allemand de 1919, une intransigeance absolue sur les principes, « la flamme de la pure doctrine », quel qu’en soit le coût ; dans la situation française de 2010, la prise en compte des conséquences de sa propre action et, notamment, la capacité de « s’arrêter à temps ».

Responsabilité contre conviction? Les incertitudes de l’action

Est-ce à dire que les deux éthiques s’opposent absolument, comme le veut cette formulation à laquelle s’arrête la vulgate scolaire – mais heureusement pas Olivier Duhamel?

Opposition, par exemple, entre un forme d’action – l’éthique de responsabilité – qui serait rationnelle et l’autre – l’éthique de conviction – irrationnelle ? Une lecture rapide pourrait accréditer cette antithèse simple : Weber emploie de fait le mot « irrationnels » à propos des actes inspirés par l’éthique de conviction mais il précise « si on les juge par rapport à leur succès éventuel » (vom möglichen Erfolg her beurteilt, ganz irrationalen Taten). Nous retrouvons en fait ici l’écho de la distinction wébérienne entre action zweckrational (rationnelle selon le but) et action wertrational (rationnelle selon la valeur): hélas, la traduction française en parlant de « but éventuel » trahit l’allemand qui parle de « succès éventuel» [1]. Car l’éthique de conviction a toujours un but ; c’est une conduite finalisée, c’est bien pourquoi elle est rationnelle; mais elle n’est pas raisonnable, faute de placer l’articulation des moyens et des fins au cœur de sa démarche.

Non que cette articulation soit chose aisée. Bien au contraire. Le paragraphe qui suit montre son incertitude, voire la tragédie de ses dilemmes: recours obligé à des moyens contestables ; aporie de la maxime selon laquelle « la fin justifie les moyens ». Autrement dit, s’il est une science de l’éthique (la sociologie wébérienne des valeurs par exemple), l’éthique n’est pas une science ; et l’action est irrémédiablement condamnée au risque : échec, démesure, abus, imprévu, effet boomerang… Weber est là héritier de toute une tradition attachée à souligner la spécificité – et la difficulté – de l’action politique où la qualité maîtresse, prudentia antique ou virtu machiavélienne, est l’art – et non la science – d’opérer des choix toujours incertains entre des solutions plus ou moins « probables » : Weber lui-même parle de « coup d’œil » (Augenmass), comme l’une des trois qualités essentielles du vrai politique.

Et c’est là que divergent fondamentalement les deux éthiques : toutes deux rationnelles et toutes deux confrontées aux incertitudes de l’action, seule la deuxième assume pleinement le réel. La première peut tourner aisément au crime au nom des grands principes – y compris philanthropiques – tels ces prêcheurs de « l’amour opposé à la force » qui « font justement appel quelques minutes plus tard à cette même force – à l’ultime force qui aboutira à l’anéantissement final de toute violence », écrit ironiquement Weber un peu plus loin. En fait, angélisme et nihilisme sont les deux faces d’un même danger : le nihiliste, comme l’a si bien vu Dostoïevski, auquel Weber rend hommage, n’est rien d’autre qu’un ange déçu et déchu.

« Types-idéaux »

C’est bien pourquoi il insiste tant sur l’opposition irréductible entre les deux éthiques. Et pourtant, il refuse au début de ce passage de les présenter comme exclusives l’une de l’autre et conclut la même conférence en affirmant : « l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité ne sont pas contradictoires mais elles se complètent l’une l’autre et constituent ensemble l’homme authentique, c’est-à-dire l’homme qui peut prétendre à la vocation du politique » ? La contradiction semble flagrante… à moins là encore de replacer le passage dans l’ensemble de l’œuvre: l’homme de conviction et l’homme de responsabilité ne sont pas des individus réels mais des types idéaux (idealtypen), permettant de comprendre la logique spécifique des divers comportements humains: ils coexistent – à des degrés variables – dans les personnages de la « vraie vie ». L’éthique de conviction renvoie ainsi évidemment à la « passion » indispensable à l’homme politique, faute de laquelle il ne serait qu’un opportuniste, l’un de ces « hommes politiques professionnels sans vocation » (berufspolitiker ohne beruf) que dénonce Weber [2].

Une anthropologie libérale

Mais l’éthique de responsabilité, elle, nous dit-il avec force, doit faire la part des « défaillances communes de l’homme » : considération anthropologique sur laquelle doit donc se fonder l’action politique – et du coup la science politique. Or, comme l’a affirmé Fichte, « on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme » : pessimisme anthropologique ? Nullement. Weber ne dit pas « l’homme est mauvais » : ce qui le distingue de Hobbes et de Joseph de Maistre; n’est-ce pas d’ailleurs l’homme de conviction qui, une fois consommée l’échec de son action se met à accuser l’humanité de « sottise » ? Mais Weber refuse tout autant de présupposer la bonté naturelle de l’homme : ce qui le distingue, cette fois, et de Rousseau et de Marx.

Et c’est la raison pour laquelle l’on peut, en fin de compte, considérer Weber, qui fut significativement en butte à la haine égale des réactionnaires et des révolutionnaires, comme un authentique libéral.

Nous touchons là en effet une des caractéristiques essentielles de l’anthropologie libérale : sa neutralité à la fois méthodologique (refus de « présupposer » la nature de l’homme), et éthique (de l’examen empirique de ses comportements ressort l’idée que l’homme a des dispositions contraires), qui l’oppose aussi bien au postulat conservateur de l’homme pécheur et/ou égoïste que des doctrines politiques de gauche qui, toutes, reposent, explicitement ou non, sur une anthropologie positive.

Pluralisme des valeurs

Les conséquences – et les avantages – de cette neutralité sont considérables : d’une part elle permet de faire l’économie de débats anthropologiques interminables et indécidables. Du même coup, elle laisse ouverte la finalité même de l’action politique. Celle-ci, dans le conservatisme ou le communisme, consiste logiquement à faire coïncider, au prix de toutes les violences, l’homme avec son essence présupposée. Cette ouverture quant aux fins dernières de l’action politique est au principe de cet autre caractère fondamental du libéralisme: le pluralisme des valeurs et des choix de vie, portés par les diverses « doctrines englobantes » (comprehensive doctrines), pour parler comme Rawls.

Ce pluralisme, est, d’ailleurs, l’un des leitmotivs de la sociologie weberienne ; sans doute est-il présenté chez lui – à la différence d’un Adam Smith, d’un Constant ou d’un Stuart Mill – sous la forme conflictuelle de « la guerre des dieux », dans un contexte politique où domine la violence, autre grand thème weberien. Et sans doute faut-il le classer parmi les libéraux inquiets avec le Spinoza du Traité Politique, ou l’Arendt des Origines du totalitarisme.

Dans tous ces cas, le tragique de l’histoire même qu’ils vivaient n’en est-il pas responsable?

Mais en écrivant ces dernières lignes, je m’aperçois qu’elles risquent fort de provoquer les nombreux « incroyants » en matière de libéralisme, non seulement pour caractériser Weber mais aussi Spinoza et Arendt…

[expand title= »En savoir plus »]

[1] C’est dire qu’il faut insérer ce passage dans la cohérence globale de l’œuvre, sous peine de contre-sens. Weber, dans la même conférence sur « la vocation politique », compare un système d’interprétation à un fiacre que l’on ne peut arrêter à loisir en cours de chemin(-ement). Contre-sens, il est vrai, souvent suscités par les approximations ou franches erreurs de traduction, dont ce passage en particulier aura été l’une des nombreuses victimes dans l’histoire de la philosophie ; autre règle cardinale de l’interprétation : commencer par respecter le sens littéral d’un texte…– sauf ironie nietzschéenne ! Cette vigilance est d’autant plus impérative en l’occurrence que Weber souligne lui-même le caractère capital de ce passage pour la compréhension de l’action politique: « Là se trouve le point décisif » dit l’allemand, plus fortement que la traduction française…

[2] C’est bien pourquoi aussi, ses choix politiques concrets, à la fois changeants et apparemment peu libéraux – à commencer par son apologie du leader charismatique plébiscitaire – peuvent se comprendre, quoi qu’on ait pu en dire, au sein même de sa théorie, au nom de l’adaptation responsable de la conviction aux circonstances. Dans son cas personnel, et vu l’accélération de l’histoire allemande dans ces années 1918-1919, c’est ainsi que peut s’expliquer le passage d’un plaidoyer pour un renforcement des prérogatives du Parlement (Parlement et Gouvernement dans l’Allemagne réorganisée) à l’élection directe d’un Président aux pouvoirs forts (le Président du Reich) : entre les deux l’on est passé de l’Allemagne impériale et autoritaire au chaos révolutionnaire/contre-révolutionnaire! Mais la même conviction anime toujours Weber : lutter contre le danger principal qui guette nos sociétés, la bureaucratisation croissante de la vie politique.

[/expand]

Aucun commentaire.