Mitterrand et la Ve République : une histoire pleine d’excès… et de revirements!

Fondapol | 09 août 2011

François Mitterrand, Le coup d’Etat permanent, Paris, Les Belles Lettres, 2010 (1ère édition : 1964)

Le pamphlet : un genre à part

Les pamphlets ressemblent à ces plantes qui ne savent survivre loin du terreau qui les a portées.

Rien ne se dessèche ni ne vieillit comme cette littérature de circonstance. Son humour et son grand style n’ont pas sauvé de l’oubli Paul-Louis Courier, prince des pamphlétaires, pas plus que ses monstruosités antisémites n’ont assuré de place au soleil de la postérité à Urbain Gohier.

Les textes de combat qui demeurent le doivent moins à leurs qualités littéraires intrinsèques qu’à leur place singulière dans des œuvres plus vastes.

Que resterait-il de La Littérature à l’estomac si Julien Gracq n’avait pas signé Le Rivage des Syrtes ? Se souviendrait-on encore des atroces Bagatelles pour un massacre si Céline n’était pas, aussi, l’auteur de Voyage au bout de la nuit ?

A l’occasion, un destin exceptionnel supplée les œuvres de poids. Ainsi du Coup d’état permanent.

Un livre de combat

Le succès qu’un titre en forme de discret oxymore n’avait pas réussi à obtenir lors de la parution en 1964 vint tout à coup avec la candidature à l’élection présidentielle de François Mitterrand, un an plus tard. Il fallut ensuite la victoire du même, au printemps 1981, pour qu’on se décide à rééditer son petit livre de combat, en 1984.

Paru depuis sous d’autres jaquettes, le pamphlet est aujourd’hui habillé de blanc et d’un bel incarnat par les « Les Belles lettres », maison qui réédite, dans une autre collection, Basquiat, Constant, Hayek ou Ortega y Gasset…

A quoi la France de 1964 ressemblait-elle?

Près de cinquante ans plus tard, que reste-t-il du brûlot antigaulliste de François Mitterrand ? Les historiens répondront qu’il s’agit d’abord d’un document.

Il nous renseigne sur cette époque pas si lointaine où il n’était pas question de François mais de Maurice Bayrou, où Franco imposait encore son bâillon à l’Espagne, où la France avait pour président du Sénat un Guyanais, élu du Lot. L’année 1964 correspond au seuil de cette « Seconde révolution française » dont parlait le sociologue Henri Mendras à propos de la période 1965-1984.

Un livre daté?

Or, à bien des égards, le Coup d’état permanent semble daté.

Les questions économiques y sont par exemple peu présentes : une partie des élites politiques affectait encore, en 1964, de s’en désintéresser.

Quant à l’imaginaire de François Mitterrand, il s’enracine dans le XIXe siècle. Son modèle ? Les Châtiments de Victor Hugo, moins les vers. Au fil d’une plume qui entend provoquer de Gaulle sont convoqués Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III.

Pour le lecteur moyen d’aujourd’hui, ces références empestent malheureusement l’amidon et la naphtaline.

Le gaullisme, cette culture politique à part

Sur le strict terrain des filiations et des comparaisons historiques, les caractères originaux du gaullisme avaient au reste été analysés avec une autre subtilitépar l’historien René Rémonddans La droite en France, en 1954.

Les préoccupations du chercheur diffèrent certes de celles l’homme politique, mais on pourra trouver l’allumette mitterrandienne trop frottée de souffre pour enflammer d’autres esprits que ceux des zélotes de l’ancien élu de la Nièvre.

Un ambitieux sans nostalgie

Un ambitieux sans nostalgie

Dans Le coup d’Etat permanent, la critique de la Ve République gaullienne ne va pas jusqu’au regret du régime précédent.

A l’heure où d’aucuns en sont encore à pleurer, en 1964, le parlementarisme de Papa, François Mitterrand en signe volontiers l’acte de décès, que d’autres ont rédigé à sa place. Il n’a pas de mots assez durs pour la IVe République.

Cette sévérité lui permet de taire qu’il en fut un des princes. Elle évite qu’on le confonde dans le troupeau des nostalgiques.

La IVe République est présentée par lui comme la création d’une autre génération que la sienne, celle des médiocres à qui la mort des uns, le déshonneur ou l’incapacité des autres auraient ouvert la voie du pouvoir à la Libération.

Une litanie d’approximations

Il serait un peu vain de relever les approximations dans ce procès de la IVe : pourquoi ne pas porter la reconstruction à son crédit, par exemple ?

On n’insistera pas non plus sur les exagérations, raccourcis et ridicules nombreux du texte. Certains jugements ont mal vieilli : ainsi du rapprochement entre de Gaulle et Pétain, ou de la description de la Ve République en « régime policier ».

Le style du prétendant

Quant à l’écrivain Mitterrand, il gâche par l’accumulation des adjectifs l’originalité de ses images. « Trop de mots ! » a-t-on envie de s’écrier!

Au risque de choquer ceux qui s’extasient aujourd’hui encore sur la culture (très franco-française), le goût (un peu étroit) et le style (désuet) de l’ancien élu de la Nièvre…

Domaine réservé et fait du prince

Pour autant, deux des critiques que François Mitterrand adresse au fonctionnement de la République gaullienne nous semblent significatives.

L’ancien ministre de l’Intérieur de Pierre Mendès France conteste ainsi la notion de « domaine réservé » pour le président de la République.

Définie par Jacques Chaban-Delmas lors des Assises locales de 1959, elle repose sur une lecture extensive des articles 15 et 52 de la Constitution de la Ve République et dispense le chef de l’Etat d’avoir à rendre des comptes en matière de politique étrangère ou de défense. Ce régime d’irresponsabilité déroge profondément aux valeurs du libéralisme politique.

Quand la gauche se revendiquait libérale

C’est du moins que ce que François Mitterrand laisse entendre. La gauche d’alors n’avait pas peur de se dire libérale!

Ses dirigeants se souvenaient que le libéralisme politique s’attache à la séparation des pouvoirs, à leur équilibre, à la responsabilité de ceux qui les exercent.

Montesquieu, encore et toujours

L’idée de « domaine réservé » méconnaît en effet un principe énoncé par Montesquieu, à savoir que les institutions doivent être pensées pour prévenir les vices de caractère des puissants et en borner l’expression. Les fonder sur la vertu présumée des forts expose à tous les dangers.

Mitterrand ne dit pas autre chose, lorsqu’il observe que rien ne borne la volonté présidentielle en matières de politique extérieure et de défense et craint pour la République après de Gaulle.

Les paradoxes mitterrandiens

Quittons un instant les habits de l’historien, les défroques du chercheur empathique, pour relire les critiques de François Mitterrand à l’aune de son action postérieure.

Il est saisissant d’observer qu’après 1981, l’intéressé se garda bien de préconiser une relecture de la Constitution, jouant même volontiers du « domaine réservé » pour gêner des gouvernements de cohabitation, en 1986-1988 et 1995-1997.

Une remarque identique pourrait être formulée au sujet du Conseil constitutionnel. L’élu de la Nièvre critiquait violemment le mode de désignation de ses membres en 1964 et raillait leur impuissance. Mais il omit de réformer l’un ou de faire reculer l’autre après son élection à la présidence de la République, au contraire d’un Valéry Giscard d’Estaing qui étendit la saisine du Conseil constitutionnel en 1974, ou d’un Nicolas Sarkozy qui permit aux « simples » citoyens d’en appeler à cette « Cour suprême à la française » en 2008.

Quant aux logiques de cour, que la concentration du pouvoir dans quelques mains favorise, elles furent probablement plus marquées chez les successeurs de De Gaulle que chez le fondateur de la Ve République !

Quelle compétence morale du peuple ?

Autre chose gêne dans ce Coup d’état permanent.

Tout à sa critique du régime, Mitterrand explique la popularité de son chef par « un passé glorieux, une bonne technique de la propagande et une police vigilante (p. 87) ».

Ecrire cela, c’est contester au suffrage universel – et à vrai dire au peuple – un peu de sa compétence morale ou de sa maturité. C’est lui prêter de l’aveuglement, des émotions irrationnelles, un jugement léger. Comment fonder une éthique de la politique sur un constat aussi désespérant ?

En filigrane, un traité du cynisme appliqué à la politique

L’issue ne se peut trouver que dans une morale où le pouvoir est à lui-même sa propre fin ; ou, autre réponse, dans une vision profondément dualiste du peuple. Il y aurait d’un côté « le bon peuple », de l’autre un « mauvais peuple ».

Le cynisme ou l’esprit de division ! De plus cruels que nous remarqueraient volontiers que la trajectoire politique de François Mitterrand est bien résumée par cette alternative…

David Valence

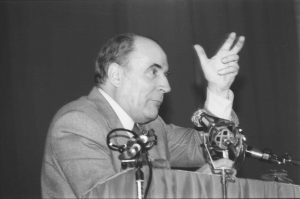

Crédit photo : Google Images, Jacques PAILLETTE — Photographie originale

Aucun commentaire.