Politique monétaire : il faut cesser l'argent facile

Jean-Baptiste Wautier | 11 avril 2023

Jean-Baptiste Wautier, investisseur en Private Equity, est l’auteur du décryptage « Politique monétaire : il faut cesser l’argent facile », publié par la Fondation pour l’innovation politique.

Introduction

L’exposé de ce décryptage porte sur la mise en perspective de la politique monétaire des pays développés, c’est-à-dire principalement des pays du G7, ou de ceux du monde occidental. Le propos vise à montrer à quel point cette politique monétaire, au cours des 10 dernières années, a été d’un laxisme et d’une exubérance sans précédent, créant ainsi de réels risques d’un retournement de cycle économique extrêmement brutal, voire d’une dépression. Nous vivons depuis l’après-crise financière de 2008 une situation inédite, qu’il s’agisse de la politique monétaire de la Fed, ou qu’il s’agisse, dans une moindre mesure, de celle de la Banque centrale européenne, de la Banque du Japon et des banques centrales de la plupart des grands pays développés. Durant cette période, on pouvait saisir çà et là, des alertes sur le fait que des États empruntaient à taux zéro, ou à 0,10 %, à 0,20 %, c’est-à-dire pour presque rien. L’argent était quasiment devenu gratuit. Durant cette période, il ne s’agissait pas de gérer la crise financière ou de gérer la crise sanitaire provoquée par le Covid, ce que l’on pourrait admettre dans des cas exceptionnels d’une durée d’un an ou deux, même si ce n’est sans doute pas très sain, pour gérer des crises. Mais pendant plus d’une décennie, cela a évidemment des conséquences dramatiques sur le comportement des agents économiques et sur les niveaux d’endettement de l’économie. La brutalité du dégonflement des bulles technologiques ou des cryptomonnaies ainsi que la chute soudaine des banques SVB ou Credit Suisse – cette dernière étant une banque dite systémique et existant depuis plus d’un siècle – sont autant de signes précurseurs quant à la possible ampleur du cycle à venir.

Nous nous sommes installés de manière inconséquente dans ce système et nous parvenons toujours à justifier l’injustifiable, en trouvant de bonnes raisons. Dans les années 2000, au moment de la bulle Internet, on disait que finalement la trésorerie et les cash flows n’avaient plus aucune importance, on a justifié des valorisations absurdes et cela s’est terminé en un éclatement de bulle et en récession. D’une autre manière, à l’appui de cet environnement d’argent gratuit, la « Modern Monetary Theory » affirme que l’on n’avait plus besoin d’orthodoxie, plus aucun sujet de limite de niveau d’endettement : puisque l’argent est gratuit, ce qui compte finalement c’est la prospérité, le développement. Nous sommes donc allés très loin dans la justification de choix qui auraient dû heurter le bon sens. C’est ainsi que nous avons eu une stimulation monétaire sans précédent, à la limite de l’irrationnel. En prenant un peu de recul, toutes ces théories défendant les taux zéro et plus largement la théorie monétaire moderne ne sont pas sérieuses. Elles ont alimenté une démesure aux conséquences inquiétantes, effrayantes même.

Certes, les taux zéro peuvent être des mesures temporaires. Mais nous n’avons eu de cesse, durant ces dernières années, de répondre aux différentes crises par la planche à billets. Nous ne pouvons pas être dans un système économique digne de ce nom si la prise de risque en capital n’est pas rémunérée. Cela n’a aucun sens économique. Il est donc urgent d’ajuster notre focale et de ne pas laisser croire que la situation se résoudra par quelques mesures incrémentales et modestes. Il faut savoir que si l’inflation s’installe durablement, les taux devront remonter fortement, les ménages, les entreprises, l’économie dans son ensemble s’appauvriront. Les budgets des gouvernements devront être réduits, car le poids de la dette deviendra trop important. Il en ira de même pour les collectivités locales et les entreprises. Tout le monde va s’appauvrir.

I. Une situation de surendettement sans précédent dans l’histoire

Une politique monétaire débridée

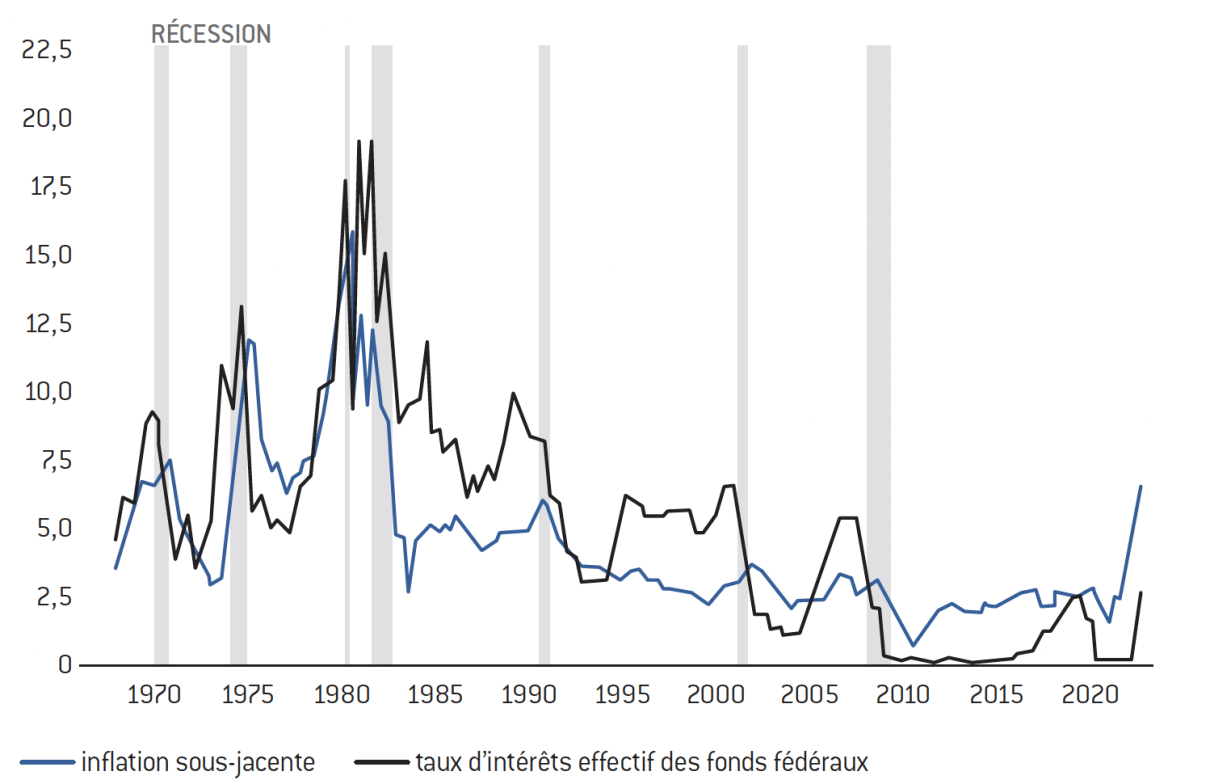

La situation présente de surendettement est le résultat d’une politique monétaire débridée durant la dernière décennie. Pour comprendre comment on en est arrivé à ce point, il convient d’examiner certains indicateurs macro-économiques sur de longues périodes. Le premier bon indicateur, ce sont les taux d’intérêt fixés par les banques centrales dans les différents pays, avec comme référent principal les États-Unis, qui à la fois possèdent la monnaie mondiale de référence, représentent le quart du PIB global et enfin disposent de statistiques sur des séries longues qui sont relativement homogènes.

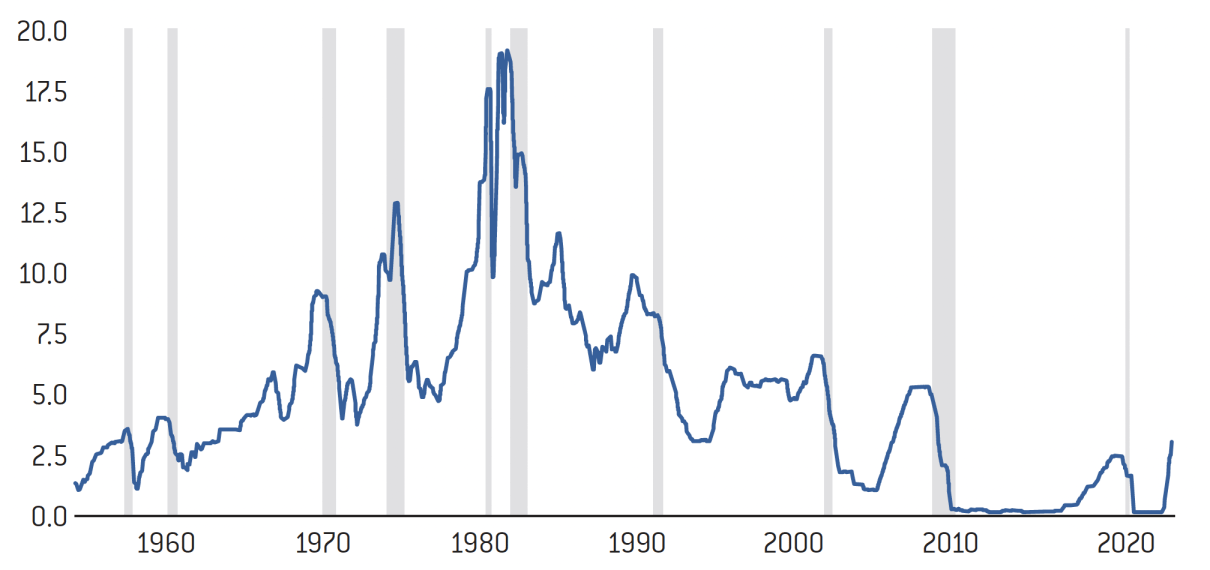

Taux d’intérêt effectifs des fonds fédéraux (en %)

Source :

Banque centrale américaine

Le graphique ci-dessus provient de la Banque Centrale américaine. Il montre le taux de base de la Réserve fédérale américaine (Fed) : en remontant à l’après-Seconde Guerre mondiale, on observe une période de hausse des taux entre les années 1970 et les années 1980, qui culmine à 20 %, ce qui correspond exactement à la lutte contre l’inflation que l’on a dû mener au cours de ces années-là, par suite, en grande partie, des deux chocs énergétiques. On voit également que depuis 2000 et encore plus depuis 2010 les taux sont descendus à zéro ou devenus quasiment négatifs. Ils sont « négatifs » parce que ce graphique montre les taux nominaux de référence aux États-Unis, qu’il faudrait corriger de l’inflation pour obtenir les taux réels pour chacune de ces années. Or depuis 2010 l’inflation n’est pas nulle. Ces taux zéro voire négatifs ont donc été pratiqués sur une très longue période, depuis 2010. Ils sont certes nés durant l’après-crise financière des subprimes en 2008 qui provoqua la plus grande financière de l’après-guerre, mais ils ont ensuite perduré pendant près de 13 années.

Cette situation est sans précédent dans l’histoire, comme le graphique ci-dessus le démontre. Si l’on essayait en effet de montrer les taux réels sur cette même période, on verrait que ces derniers sont toujours restés positifs, y compris dans la fin des années 1970, puisque, quand la Fed a monté ses taux à 20 %, l’inflation était entre 12 et 15 %. On était donc bien à des taux réels positifs, même pendant ces périodes de crise inflationniste.

L’effet catastrophique du Quantitative Easing (QE)

En considérant que des circonstances exceptionnelles justifient des mesures exceptionnelles, au moment de la faillite de Lehman Brothers, on a inventé aux États-Unis le fameux Quantitative Easing (QE) – programme de rachat de dette par les banques centrales elles-mêmes – d’abord sous la forme du Troubled Asset Relief Program (TARP), soit un « Programme d’aide aux actifs en difficulté ».

qui était la réponse américaine a la crise des subprimes : pour sauver le système bancaire, la Banque Centrale devait racheter elle-même des créances afin d’assurer la liquidité en dernier ressort et donc la pérennité d’un système bancaire d’où la confiance avait disparu. Tous, Américains, Européens, ont emboîté le pas, pour sauver le système, car à l’époque on redoutait un risque de faillite généralisée des banques et donc l’effondrement de l’économie. Ce risque pouvait justifier ces mesures exceptionnelles, mais ces dernières étaient censées n’être que temporaires. Leur usage devait se limiter à la période de crise. Or, on a continué d’utiliser jusqu’à aujourd’hui le Quantitative Easing, créé en 2009. Nous en avons fait un usage constant, et même accéléré lors de la crise du Covid. Non contentes d’avoir des taux zéro voire négatifs sur longue période qui ont encouragé le gonflement de l’endettement, les Banques Centrales se sont mises, par leur politique de Quantitative Easing, à acheter des créances et à les conserver, amplifiant encore la création monétaire.

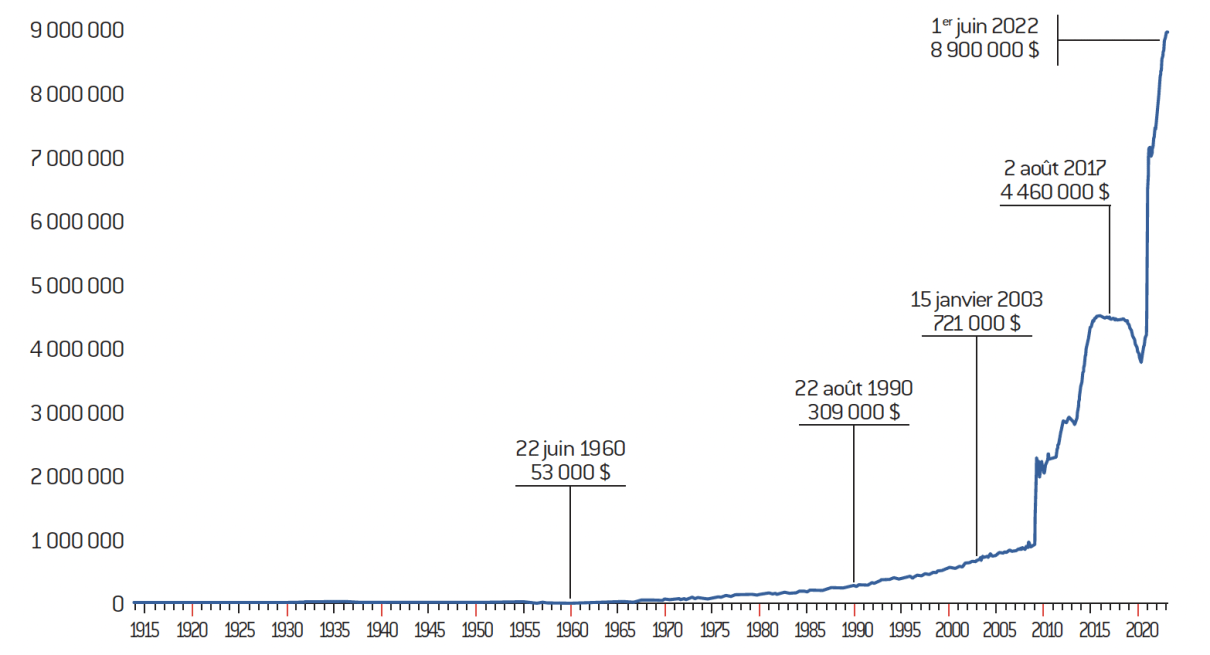

Pour prendre conscience du caractère exceptionnel de cette création monétaire, on peut examiner les données émises par la Fed elle-même (graphique 2).

Bilan de la réserve fédérale, 1914-2020 (en millions de dollars)

Source :

Center for Financial Stability

Ces données montrent que de la Première Guerre mondiale à 2010 le bilan de la Fed passe environ de 0 à 1 trillion de dollars. Jusqu’en 2009, la tendance est relativement modérée : elle correspondait essentiellement aux nécessaires décalages entre création et destruction monétaires, ainsi qu’à la progression du PIB américain. En 2009, lorsque l’outil du Quantitative Easing est inventé pour faire face à la crise financière, le bilan de la Banque Centrale américaine passe alors de 1 trillion à 5 trillions entre 2009 et 2018, selon une progression sans aucun précédent dans l’histoire. Sur les graphiques, on constate la suite de la séquence : on y voit la période de 2009 à 2018, puis celle de 2020 à 2021, qui présente également une progression encore plus importante, passant de 4 à 9 trillions en une année environ. Ces données émanant de la Fed, indiquent qu’elle a pu constater elle-même son passage d’un bilan de 4 à 9 trillions en moins d’un an, sachant qu’elle était passée de 0 à 4 en presque cent ans (de 1914 à 2020). Ces graphiques donnent une image de la situation actuelle. On y voit une démesure d’autant plus grave qu’elle a eu lieu dans un contexte déjà fortement laxiste sur le plan monétaire du fait de taux quasi nuls pratiqués depuis une dizaine d’années.

Le Quantitative Tightening

Les banques centrales savent parfaitement qu’elles sont la cause de cette dérive et que leur politique n’est ni raisonnable ni soutenable. Par conséquent, le Quantitative Tightening a commencé, les banques centrales ayant obligation de réduire leur bilan et d’augmenter les taux. Cela signifie qu’elles retirent des liquidités. Or, personne ne sait ce que cela produira. De la même manière que nous ne savons pas exactement ce que le Quantitative Easing a produit, même s’il est évident qu’une politique de taux zéro a des conséquences inflationnistes – c’est la base des théories monétaires. De même, nous ne savons pas exactement ce que le retrait de ces liquidités engendrera en termes d’ampleur et d’échéance.

Le Quantitative Tightening n’a commencé que depuis 6 mois et n’a réduit le bilan de la Fed que d’un demi-trillion, soit 500 milliards. Or, nous sentons déjà de grandes tensions sur les marchés. Accélérer la réduction du bilan ne peut pas avoir un effet bénéfique. Ce qui est certain, c’est que nous n’avons plus l’effet de boost de liquidités que l’on a eu durant ces dix dernières années, et plus encore ces deux dernières années.

En résumé, nous avons eu une stimulation monétaire sans précédent, à la limite de l’irrationnel quand on observe les tendances décrites par ces courbes. En effet, nous n’avons eu de cesse, durant les dernières années, de répondre aux différentes crises par la planche à billets. Que ce soit pour la crise financière ou pour la crise économique lors de la pandémie.

Cette crise économique a bel et bien été créée par les gouvernements, puisque ce n’est pas le virus lui-même mais les confinements, décidés par les dirigeants qui ont provoqué la crise économique durant cette même période.

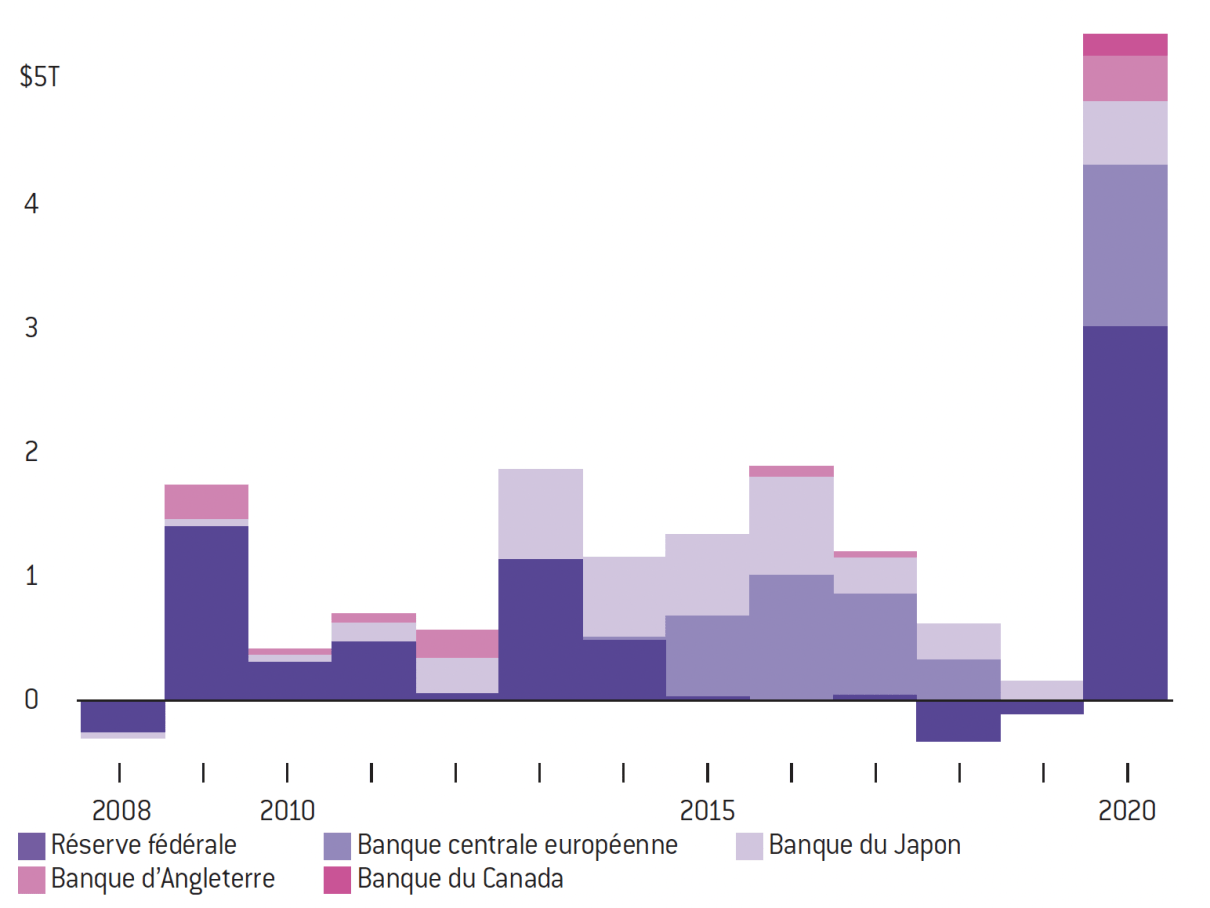

Une politique d’excès simultanée dans tous les pays développés

Le facteur aggravant consiste en ce que toutes les économies développées ont agi de la même manière et en même temps. C’est assez rare dans l’histoire car les crises économiques mondiales sont peu fréquentes et en général, elles ne touchent de plein fouet qu’une région du monde. Dans ce cas particulier, les banques centrales des pays représentant environ 50 % du PIB mondial, ont adopté la même politique au même moment : la Fed, la Banque Centrale Européenne, la Banque du Japon, la Banque d’Angleterre, de la Suisse, du Canada, etc. Cette synchronicité dans l’excès a accru le risque. Nous n’avons plus d’effets contracycliques, à l’occasion desquels certaines économies vont mieux pendant que d’autres vont mal, et qui permet de ne pas avoir de crises aussi prononcées.

Le graphique ci-dessous a été élaboré par Bloomberg (données publiques). On peut observer que les États-Unis, l’Europe, le Japon, le Canada et le Royaume-Uni ont fait la même chose au même moment, en particulier en adoptant cette fameuse réponse budgétaire au Covid, dont les volumes sont considérables.

L’envolée des achats

Les banques centrales ont renforcé leurs achats d’actifs pour soutenir l’action des gouvernements contre la pandémie

Source :

Données compilées par Bloomberg

Note : Les figures représentent des valeurs converties en USD à partir des monnaies locales

Concernant l’aspect de cette synchronicité, sur le fait que tout le monde a commis les mêmes erreurs au même moment, il existe des discours affirmant que le monde se déglobalise, que l’interdépendance recule, etc. Or, lorsque l’on regarde la courbe réalisée par une équipe du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), il apparaît que le montant des échanges en proportion du PIB mondial ne montre pas du tout de tendance à la déglobalisation. Tout au plus, nous passerons de 25 % à 24 % du PIB mondial. La tendance reste celle de l’interdépendance. Si la déglobalisation a lieu un jour, elle prendra des dizaines d’années, car cela nécessiterait de relocaliser de nombreux outils de production. Cette hypothèse paraît très improbable. En réalité, nous n’avons jamais été aussi interdépendants ni aussi globalisés (voir graphique 4). Nous ne pouvons donc pas avoir aux États-Unis une crise qui ne contaminerait pas l’Europe, et inversement.

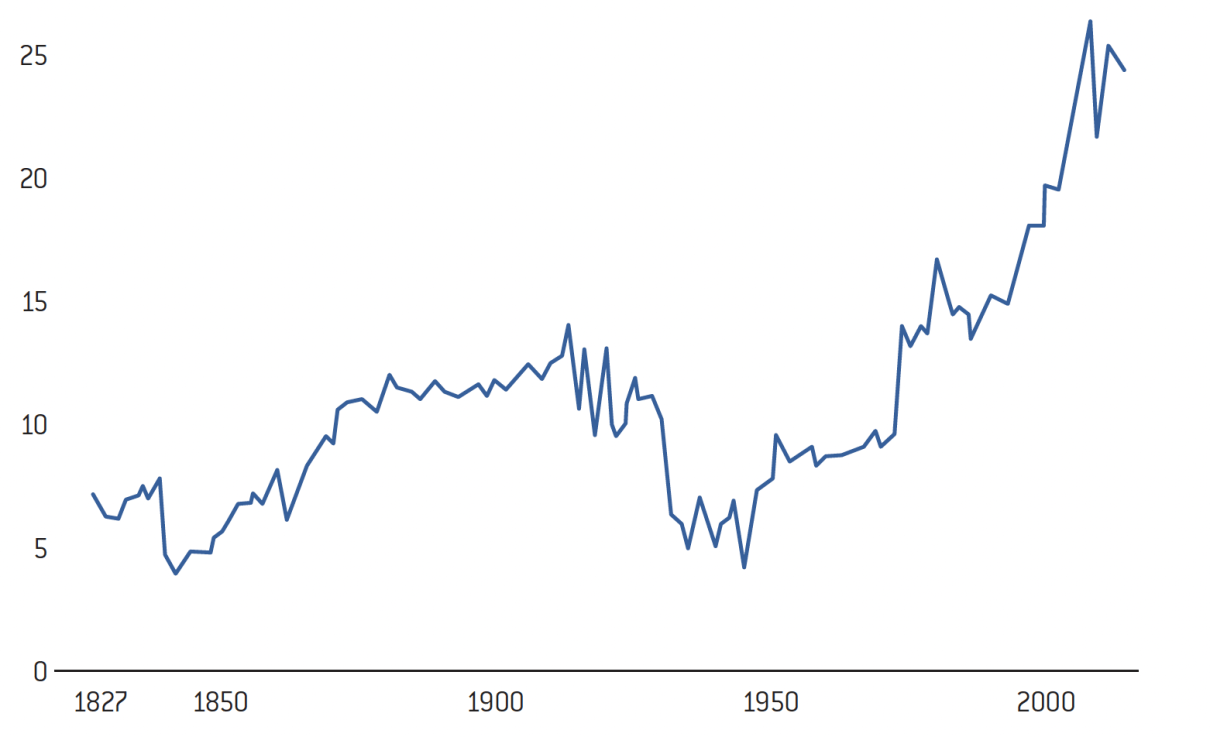

La récente extension de la globalisation est sans précédent, et ne s’est pas inversée

Commerce mondial des marchandises en pourcentage du PIB (en %)

Source :

Michel Fouquin et Jules Hugot, Centre d’études prospectives et d’informations internationales, 2016 ; données de « Our world in data »

La dette en pourcentage du PIB : un indicateur des effets

de cette politique monétaire laxiste

Une fois tout cela établi, sur des bases factuelles, il demeure la question des effets de cette politique monétaire. Le premier point est d’essayer de se raccrocher à un indicateur objectif.

Il existe une tendance intellectuelle pour justifier toutes ces décisions de politique monétaire et pour prétendre qu’elles étaient maîtrisées, que ces décisions étaient nécessaires pour la gestion de la crise, mais qu’en dehors de cette crise, la politique monétaire était raisonnable. Il existe un indicateur difficile à contester : la dette en pourcentage du PIB. Cet indicateur macroéconomique de long terme est le plus fiable. Il provient de données publiques homogènes établies sur de longues périodes, en l’occurrence, celles du FMI dont la pertinence n’est pas discutable.

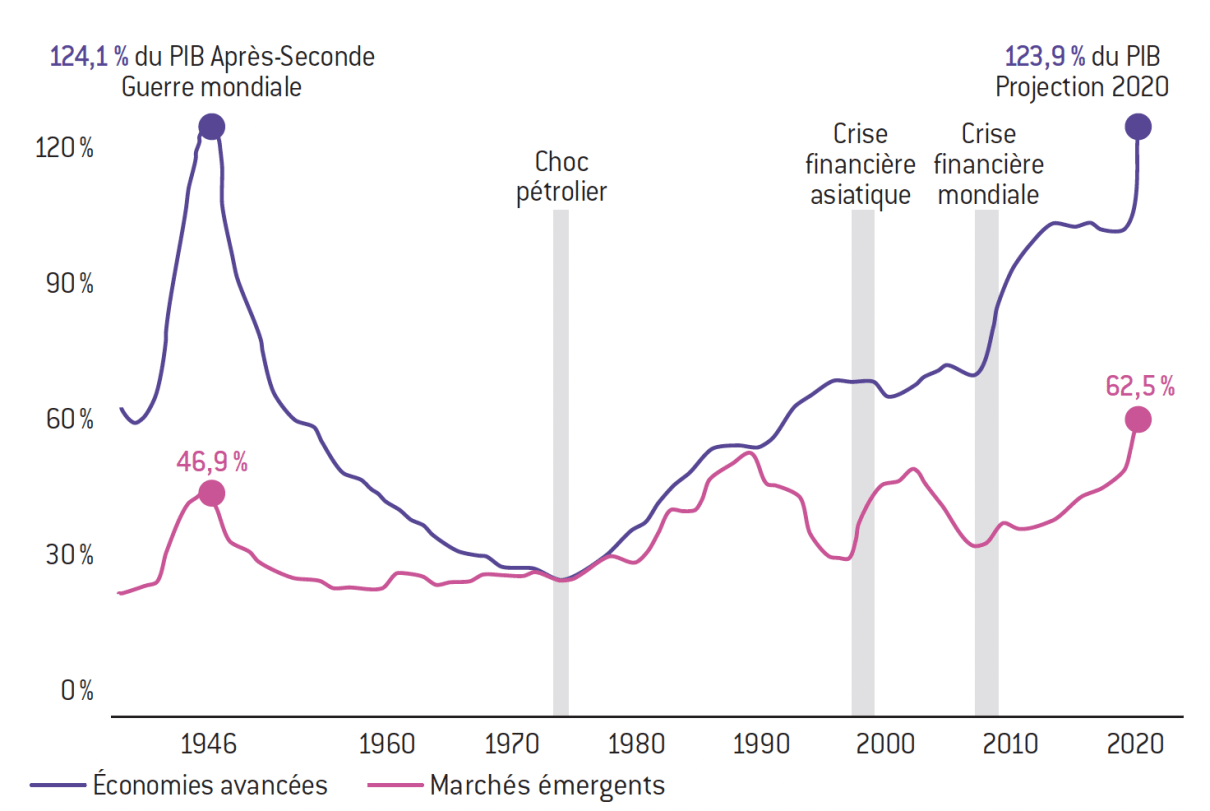

Le grand pic de la dette

La pandémie amène les gouvernements à un niveau historique d’endettement

Source :

International Monetary Fund Fiscal Monitor, octobre 2020

Note : Les économies avancées et les marchés émergents forment respectivement un échantillon de 25 et 27 pays.

Eoghan Dalton, « Lagarde says inflation crisis came from ‘nowhere’, describes Putin as ‘a terrifying man », The Journal, 27 mars 2023.

Ce graphique montre un pic post-Seconde Guerre mondiale à 124 % du PIB, ce que l’on peut comprendre. On y distingue les économies avancées et les marchés émergents. Ce sont les mêmes aujourd’hui : le monde occidental avec le Japon et la Chine. Soit les économies les plus puissantes. On constate qu’à la suite de la Seconde Guerre mondiale, à la fois sous l’effet de la croissance du PIB et d’excédents budgétaires, le taux d’endettement augmente, et ce jusque dans les années 1970. Ensuite, la période devient complexe, marquée par l’hyperinflation et la récession : les déficits budgétaires augmentent pour tenter de relancer les économies. On reste pour autant dans l’étiage de 50 à 60 %. Le taux d’endettement monte de 30 à 60 %, relativement modérément depuis les années 1970 jusqu’à la faillite de Lehman Brothers, en 2008. C’est à ce moment-là que l’on voit cette même courbe folle des douze dernières années, l’après 2009, passant de 65-70 % à 124 %. Cela se réalise durant une période de politique monétaire très accommodante décrite ci-dessus. On a atteint rien de moins que le niveau d’endettement relevé à la suite de la plus importante guerre dans l’histoire de l’humanité.

L’argent bon marché est à l’origine des bulles spéculatives

Il est difficile de ne pas voir le lien entre l’exubérance de la politique monétaire et l’endettement. Nous sommes arrivés à un niveau dont il faudra bien descendre. Ce sera difficile car nous sommes montés très vite et très haut. Accessoirement, cela a créé des bulles spéculatives dans de nombreux domaines, notamment Internet, l’immobilier et certains marchés financiers. C’est ainsi que l’on s’est endetté en France à moins de 1 % sur 25 ou 30 ans, et parfois à un taux de 0,60 ou 0,70 %, alors que l’inflation était à 1,5 ou 2 %. Or à partir du moment où un ménage, quels que soient ses moyens, peut s’endetter grâce à des taux artificiellement bas, il contractera une dette trop importante pour lui. Si un ménage dispose d’un budget de 2 000 € par mois pour rembourser un prêt immobilier, il n’aura pas les mêmes moyens financiers selon qu’il contracte un emprunt à 4 % ou à 1 %. Nombreux sont ceux qui ont fait des acquisitions tout à coup avec une capacité d’endettement accrue. C’est alors que les prix de l’immobilier ont augmenté. Des bulles ont été créées : l’argent est devenu artificiellement accessible et les acheteurs pouvaient emprunter beaucoup plus qu’ils n’auraient dû, payant ainsi encore plus cher les maisons qu’ils désiraient.

Le système est analogue s’agissant des marchés financiers, car une partie des opérations est financée par emprunt. Les valeurs Internet, les valeurs du digital en sont un exemple. Nous avons commencé à voir cette bulle se dégonfler dans ce domaine. En général, ces sociétés ne sont pas profitables. Elles ont donc constamment besoin de lever des capitaux. Or, là encore, ces sociétés sont parvenues à lever des capitaux, devenus quasiment gratuits, qu’elles n’auraient pas pu lever en temps normal. La rémunération du risque n’était pas correcte. Placer trop d’argent dans le système crée immanquablement de nombreuses bulles. C’est ce qui engendre de l’inflation.

Un autre exemple est celui du marché immobilier américain, car il représente la plus grosse classe mondiale d’actifs, plus grosse que celle des actions et obligations. C’est le plus gros stock d’investissement. Aux États-Unis, pour mémoire, il représente entre 2 et 3 fois le PIB américain. Or, en trois ans, entre 2019 et 2022, l’immobilier américain a augmenté de 45 %. Les données présentées dans le New York Times par Schiller un économiste américain sont fiables. Elles n’ont pas été réfutées.

Une politique monétaire fatalement inflationniste

Excessivement accommodante, cette politique monétaire a engendré une création de monnaie trop importante, que ce soit pour les ménages, les entreprises ou les États. Elle a favorisé des achats multiples et souvent inutiles. En plus de créer des bulles spéculatives et un surendettement des agents, dans une économie qui croît à raison de 2,3 ou 4 %, cette politique monétaire a eu un effet évidemment inflationniste.

Bien entendu, d’autres facteurs y ont contribué : le confinement, les problèmes de supply-chains, la guerre en Ukraine avec le renchérissement des matières premières, etc. Bien entendu. Mais, d’une part, tout cela est aussi connu. Lorsque l’on décide des sanctions contre la Russie, qui se trouve être le premier exportateur de matières premières (un tiers, semble-t-il, des matières premières), on ne peut prétendre découvrir les conséquences économiques. Surtout, une politique monétaire aussi exubérante ne peut qu’alimenter les tendances inflationnistes. Christine Lagarde, dans une interview d’octobre 2022, disait sa surprise, affirmant : « l’inflation est sortie de nulle part » 1. On s’étonnera de cet étonnement. Désormais, ce débat n’a plus d’importance : l’inflation est bel et bien installée et elle l’est sur le plan global.

La leçon des années 1970

La question sérieuse est maintenant de savoir dans quelle proportion l’inflation va croître et pour combien de temps. Pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il est utile de revenir sur les années 1970. Par un effet de génération la plupart d’entre nous n’avaient pas eu jusqu’à présent l’expérience de ce type d’inflation. Or, contrairement à ce que l’on peut lire souvent, l’inflation des années 1970 ressemble étrangement à la période dans laquelle nous semblons être entrés comme le montre le cas américain, que présente le graphique suivant.

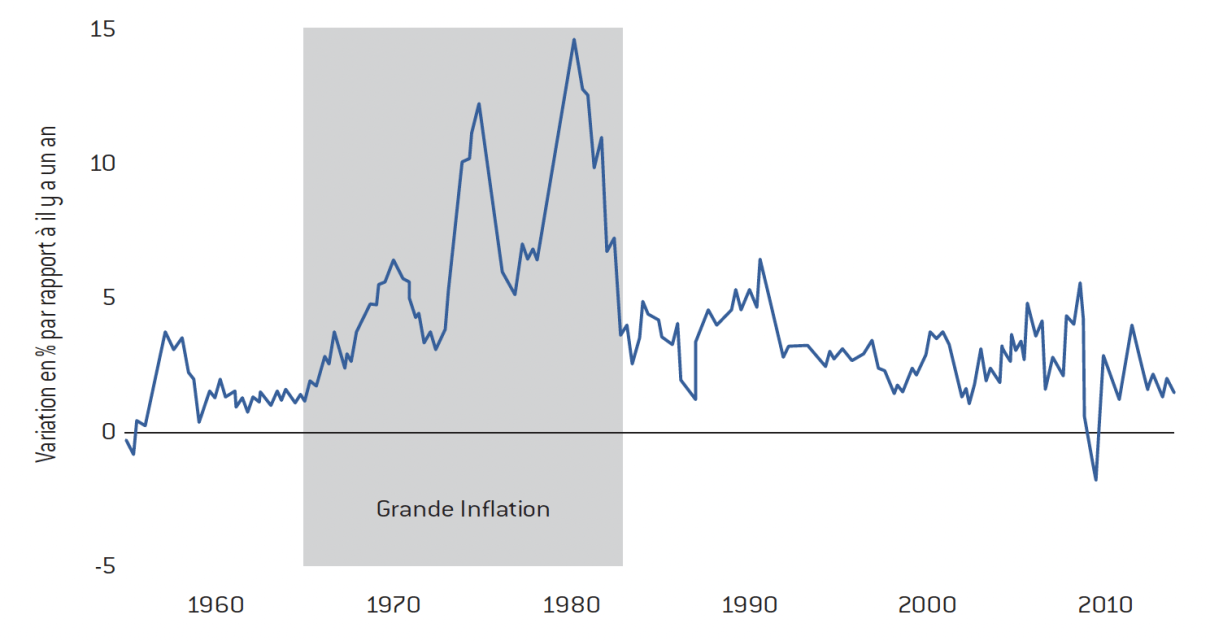

Inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation

Source :

Banque Centrale américaine

Ce graphique de la Banque Centrale américaine montre la période de Great Inflation, en gris, qui a commencé entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Puis, elle s’est accélérée avec les chocs pétroliers. De façon très intéressante, lorsque l’on est rentré dans cette période inflationniste, on n’y est pas rentré à 10 ou 15 % directement, mais à 5 %, puis on est redescendu à 4 %, puis remonté à 5 % de nouveau, à 6 %, jusqu’à 12 %, puis retombé à 5 %, puis remonté à 15 % en 1979, lors du second choc pétrolier.

On voit ainsi que :

a) Les niveaux d’inflation d’aujourd’hui sont les mêmes qu’alors, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Nous avons l’impression qu’il s’agissait alors d’hyperinflation, mais ce n’était pas le cas. Nous sommes passés du 5 %, 6 %, 7 % à 10 %, 15 %, en fluctuant ainsi durant une dizaine d’années, avant de parvenir à maintenir l’inflation sous contrôle.

b) L’évolution de l’inflation n’est ni linéaire ni rapide, certaines choses sont différentes, mais le phénomène est relativement similaire. L’histoire semble donc se répéter. On voit que cette inflation a duré, pendant une quinzaine d’années, et qu’elle n’a pas connu une évolution linéaire mais irrégulière. Ces deux constats sont importants. L’inflation que nous vivons actuellement se situe entre 5 % et 10 %. Le pic à 15 % ne paraît pas impossible. Au Royaume-Uni, on est déjà à 12 % environ et en zone euro, autour de 10 %. Cela montre les aspects instables de la situation qui doivent nous mettre en garde contre l’affirmation selon laquelle une inflation à 7,2 % est une bonne surprise en comparaison de l’estimation faite à 7,3 %. Cette différence, d’une part, ne représente même pas la marge d’erreur et d’autre part, l’histoire nous a montré que l’inflation oscille.

c) Le dernier enseignement que l’on peut tirer de ce graphique à propos de cette période est que l’inflation s’est effondrée au début des années 1980.

Si l’on se rapporte au graphique 1, représentant les taux directeurs de la Fed sur cette période, on peut voir qu’à la suite du changement de directeur de la Banque centrale, l’inflation baisse. En effet, Paul Volker a fait ce que tout directeur de banque centrale aurait dû faire en voyant une inflation à 15 % : il a décidé une hausse brutale des taux directeurs pour les amener à 20 %. Sa décision était d’une logique implacable : pour mettre fin à l’inflation, il fallait monter les taux d’intérêt réels et les rendre largement positifs. Ainsi, si l’inflation est à 15 %, placer les taux directeurs à 20 % permet d’obtenir des taux réels à 5 %. Cela a fonctionné, mais en mettant un coup d’arrêt à l’économie. Au passage, si la politique monétaire permet de lutter contre l’inflation, il paraît délicat d’affirmer que, dans l’autre sens, elle n’y aurait pas contribué.

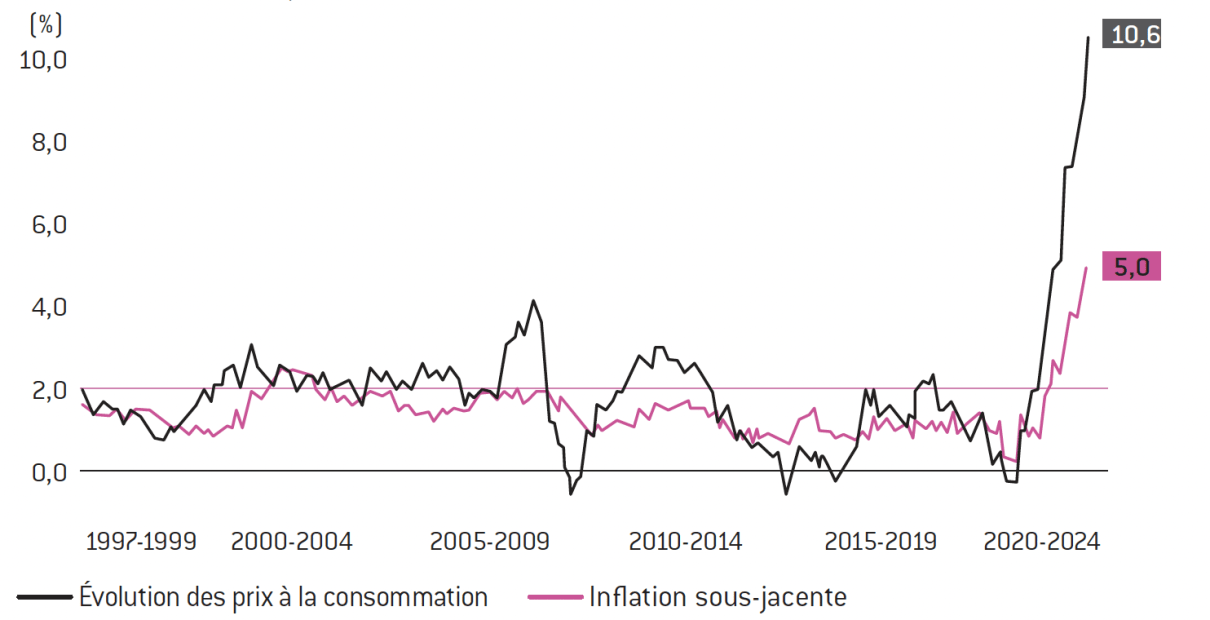

L’inflation a atteint 10,6 % dans la zone euro

Source :

Eurostat

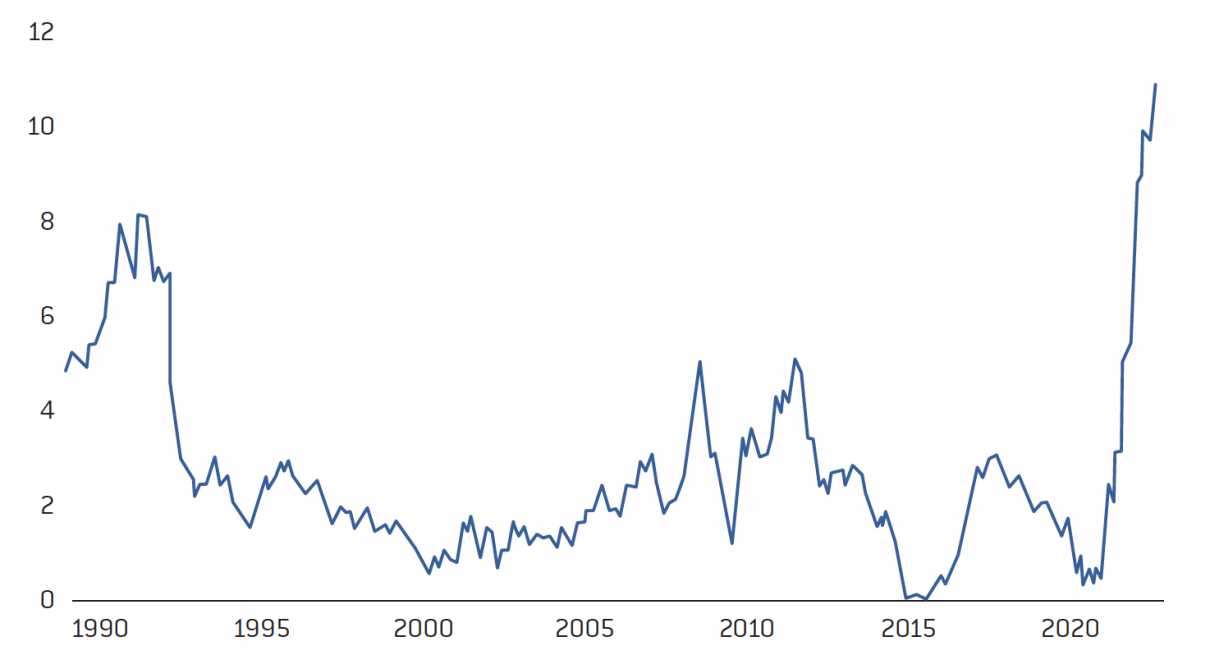

Royaume-Uni : indice des prix à la consommation, variation sur 12 mois (en %)

Source :

Office for National Statistics

II. L’inflation aujourd’hui

La mesure de l’inflation et les effets de latence

De nos jours, l’inflation est autour de 10 %. Or il y a toujours un effet de décalage entre l’inflation et les taux d’intérêt (ce qui est probablement en train de se passer). Le graphique suivant montre cet effet de décalage entre la courbe de l’inflation en bleu et la courbe des taux directeurs de la Fed en noir, et ce à partir des années 1970. On voit bien cette hausse des taux, très violente, à 20 % et l’inflation à 15 %.

Blame the lag : chaque président de la Fed depuis les années 1970 a augmenté les taux jusqu’au moment de la récession, puis les a fait descendre très bas

La réponse de la FED à l’inflation (en %)

Source :

Federal Reserve Board, Federal Reserve Bank of Atlanta

On constate que l’inflation redescend, mais on constate aussi que les banques centrales sont toujours en retard. Elles anticipent un certain niveau d’inflation et de chômage, ces anticipations s’avèrent trop optimistes et elles réagissent par conséquent avec retard. On court toujours derrière l’inflation. Elle souffre de biais multiples. Premièrement, elle est mal mesurée. Par exemple, en France, la part du logement dans l’indice Insee ne correspond pas à la vraie dépense de logement des ménages. Ainsi, quand les dépenses de logements explosent, comme elles le font aujourd’hui et continueront à le faire, cela a tendance à sous-estimer la mesure de l’inflation. L’autre biais est qu’on observe des moyennes. Or, l’inflation ne touche pas de la même manière les différentes classes sociales. Enfin, il existe un décalage de plusieurs mois entre le moment où les agents économiques augmentent leurs prix et les salaires et le moment où ces augmentations se retrouvent dans l’inflation telle qu’elle est mesurée.

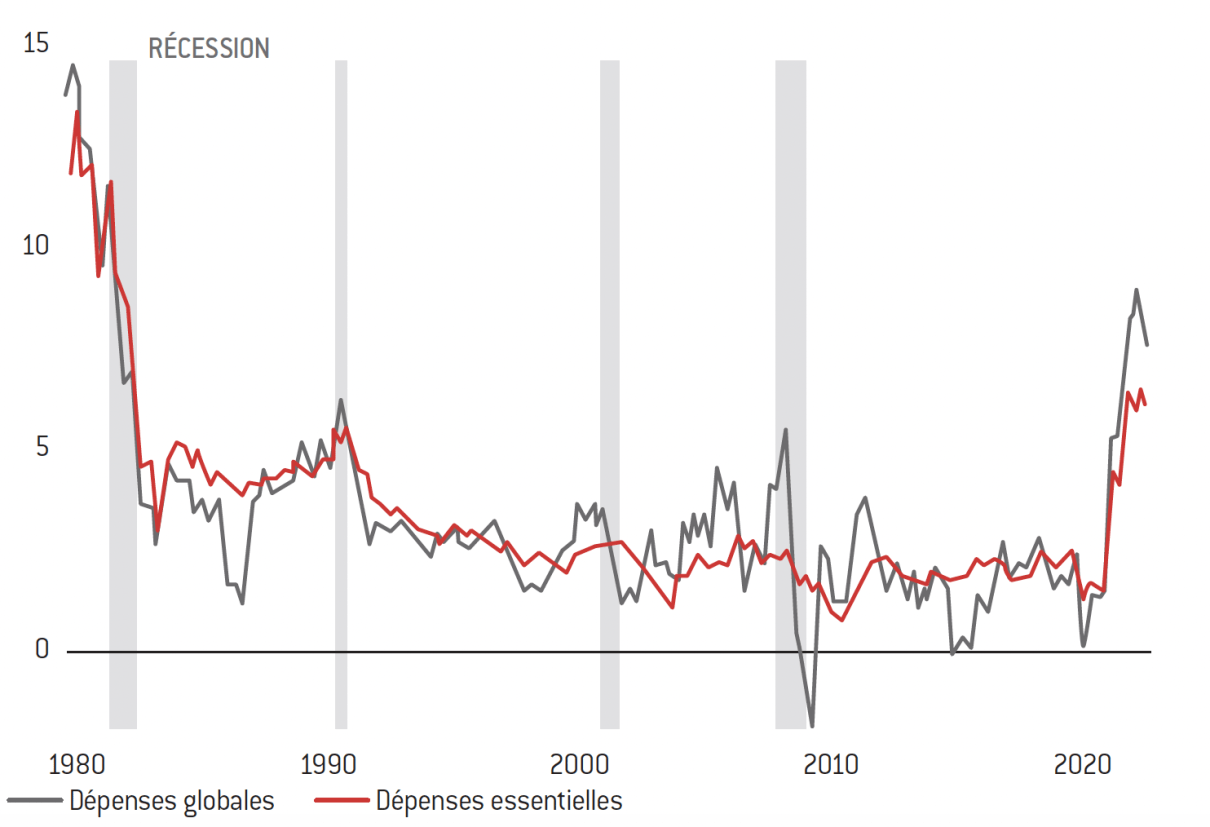

Indice de la consommation aux États-Unis, variation par rapport à l’année précédente (en %)

Source :

Labor Department

Note : La courbe des « dépenses essentielles » exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Aux États-Unis, l’inflation fait l’objet de différentes définitions, en fonction de l’intégration ou non des prix de l’alimentation et de l’énergie. Ces différences de définitions pourraient être problématiques, puisque dans les faits l’énergie et l’alimentaire font partie des dépenses primaires de tout un chacun. Certains justifient ces exclusions en arguant que les hausses de prix dans ces secteurs sont temporaires. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Ce n’est donc pas une manière satisfaisante de considérer les choses. Cette courbe, qu’elle intègre ou non la définition « overall » (dépenses globales) ou « core » (dépenses essentielles), montre de toute façon que l’inflation grimpe en flèche, comme elle l’avait fait dans les années 1970.

En France, on affirme que tout est pour le mieux, que notre inflation n’est que de 6 % et on ne cesse d’offrir des chèques pour telle ou telle consommation. La France n’est pas isolée du monde et ne se retrouvera pas dans une situation où elle serait la seule à avoir une inflation maîtrisée et maîtrisable tandis que le reste du monde connaîtrait une inflation à deux chiffres.

Ce ne sont que des décalages dans le temps, des effets de latences liés à ce qui a été accompli sur le secteur de l’énergie, mais qui n’est pas soutenable. C’est aussi lié à la façon dont l’Insee mesure l’inflation.

La zone euro, composée de nombreux pays, présente cependant la même tendance : une inflation à 10 %. Et même si l’on exclut l’énergie et l’alimentaire, bien que cela soit dépourvu de sens, la tendance est identique. L’inflation est durablement installée contrairement à ce que l’on entend souvent. On veut se dire « elle s’est stabilisée, on reste à 6 % en France, stabilisée à 10 ou 12 % au Royaume-Uni, etc. ». On prétend également que la remontée des taux, le ralentissement de l’économie et la crise énergétique sont en passe de se calmer, et que tout rentrera bientôt dans l’ordre.

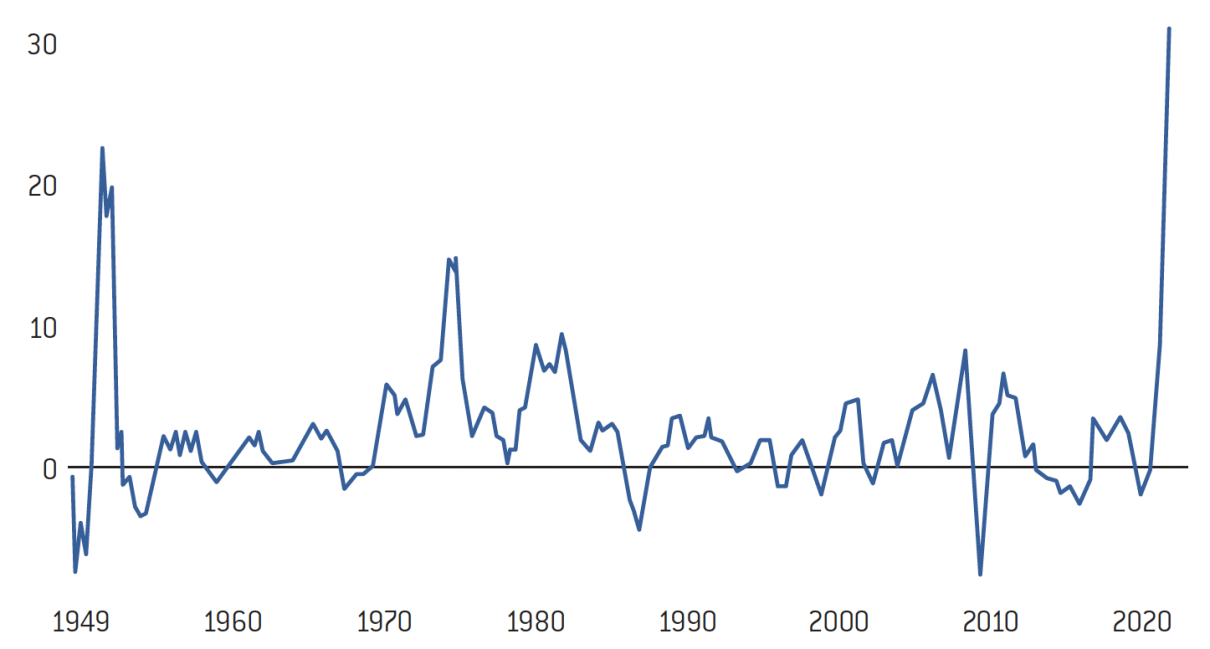

Comme le montre l’inflation des années 1970, elle n’est pas linéaire. Elle ne descend pas et ne monte pas uniformément. Elle reste insaisissable et « pervasive » selon le terme anglais ; elle s’instille dans l’économie et ne disparaît pas aisément, malheureusement. Il serait facile de rétorquer que le pire n’est jamais certain et que l’on devrait parvenir à réaliser un soft-landing de l’économie. Or au niveau des agents économiques eux-mêmes, l’inflation n’est nullement en train de disparaître. Elle se maintient, voire s’accélère dans certains secteurs. On peut l’observer, tout d’abord, au travers des prix à la production : ils représentent une mesure de l’inflation pour les entreprises manufacturières. Le cas de l’Allemagne, par exemple, offre une série longue avec des données publiques. Mais la tendance est à peu près partout la même. Ici, les prix se sont envolés, avec une hausse non pas de 10 ou de 12 %, mais de 30 %. Cela ne veut pas nécessairement dire que l’inflation sur les biens de consommation sera aussi de 30 %, mais cela dit l’ampleur de l’impact de l’inflation sur la structure des coûts de l’entreprise.

Les prix de la production allemande augmentent à un rythme record

Variation annuelle en % des prix des produits industriels

Source :

Destatis, Refinitiv

Voir « Grande distribution : Michel-Edouard Leclerc annonce une « inflation à deux chiffres », Capital, 08 novembre 2022, et Pourvu que ça dure, « Une inflation alimentaire de plus en plus insupportable », Public Sénat, 28 octobre 2022.

Daniel Ducrocq, « Quelles perspectives d’inflation pour la grande consommation en 2023 », NielsenIQ, 07 novembre 2022.

Ce graphique montre une évolution annuelle avec un pic de 30 %, et on a le sentiment que cela s’est stabilisé. Mais si tel est bien le cas, cela signifie que cette inflation de 30 % restera environ à ce niveau. Si l’on était à 100 points avant et que l’on est à 130 points maintenant, et si l’inflation s’est stabilisée, alors elle restera à 130, et donc ne redescendra pas à 100. Voilà pourquoi ce renchérissement des coûts des entreprises devrait se traduire, s’il est stable, par une hausse des prix des biens de consommation. Les entreprises devront répercuter les hausses subies sur les produits qu’ils vendent. En effet, ce n’est pas comme si leurs prix de production étaient montés puis redescendus tout aussi vite.

Par ailleurs, l’effet de latence que nous avons évoqué continue, ici encore, à jouer. Entre le moment où l’augmentation des prix est décidée et le moment où ces prix seront payés par le consommateur, il peut se passer quelque temps. Enfin, il existe ce que l’on peut appeler « l’effet année pleine » : quand les prix à la production explosent sur 3 mois, de 100 à 130 points, entre septembre et décembre, les entreprises n’ont pas besoin de répercuter ces hausses de prix sur toute l’année, car elles n’auront affecté leurs résultats que sur 3 mois. Elles en ont répercuté une petite part sur 2022, et pourront en étaler la répercussion sur l’ensemble de l’année 2023. C’est pour cette raison que l’inflation présente cette caractéristique relativement insaisissable.

L’alerte donnée par la grande distribution

Aujourd’hui, tous les géants de la grande distribution tirent la sonnette d’alarme 2, anticipant les conséquences pour les consommateurs. Par exemple, actuellement, nous avons en France des négociations annuelles entre les grands distributeurs, Carrefour, Leclerc, etc., et les grands groupes tels Danone, Nestlé, etc. Quand les fournisseurs disent vouloir réaliser +20 % sur un produit, une négociation a lieu. S’ils tombent d’accord sur une augmentation de 12 % par exemple, ces tarifs ne seront appliqués que deux ou trois mois plus tard, et ce sera mesuré encore au-delà de deux ou trois mois dans le meilleur des cas. Pour discerner une tendance réelle, il est préférable d’avoir des données sur au moins 6 mois, notamment afin d’écarter les anomalies de mesures. En règle générale, il s’écoule entre 6 mois et 1 an entre le moment où les agents économiques ont des comportements inflationnistes et le moment où cet effet est mesuré. Or, ce n’est qu’à partir de cette mesure que les gouvernements et les banques centrales peuvent agir car elles ne peuvent décider des changements de politiques économiques et monétaires que sur la base de données observées et de tendances clairement établies. C’est là un point crucial qu’il faut garder à l’esprit.

Pour revenir sur un point incontestable, la tendance inflationniste actuelle demeure à ce jour établie. Même les plus prudents, par exemple Nielsen, prévoient que les produits alimentaires seront encore très nettement inflationnistes au moins sur le premier semestre 2023 3.

Ils décrivent une réalité économique : entre le moment du renchérissement brutal du prix de l’énergie, des matières premières, mais aussi du coût du travail dans certaines catégories, et le moment où ce renchérissement se traduit dans l’indice d’inflation, il se passe beaucoup de temps.

Nous vivons donc dans l’illusion que cela disparaîtra aussi rapidement que cela est venu. Malheureusement, il y a peu de chance qu’il en soit ainsi. Une fois que l’inflation s’est diffusée dans le système, elle met du temps avant de se calmer. Nous avons donc le sentiment de commettre les mêmes erreurs que dans les années 1970 : on oublie les effets de latence, les effets d’année pleine, le caractère non linéaire de l’inflation. Ainsi, on laisse l’inflation s’installer, on s’imagine qu’elle se termine alors qu’il n’en est rien. Et en effet, la réalité du terrain, la réalité économique est qu’aucun acteur économique ne voit de ralentissement à très court terme. Les boulangers, les teinturiers et autres entreprises usant d’importantes quantités d’énergie sont confrontées à des risques de faillite, quand elles n’ont pas déjà succombé. Les infirmières anglaises ont fait leur première grève depuis cent ans. Malgré cela, on commet les mêmes erreurs. On s’imagine que cela va bien passer, mais ce n’est pas le cas pour l’heure.

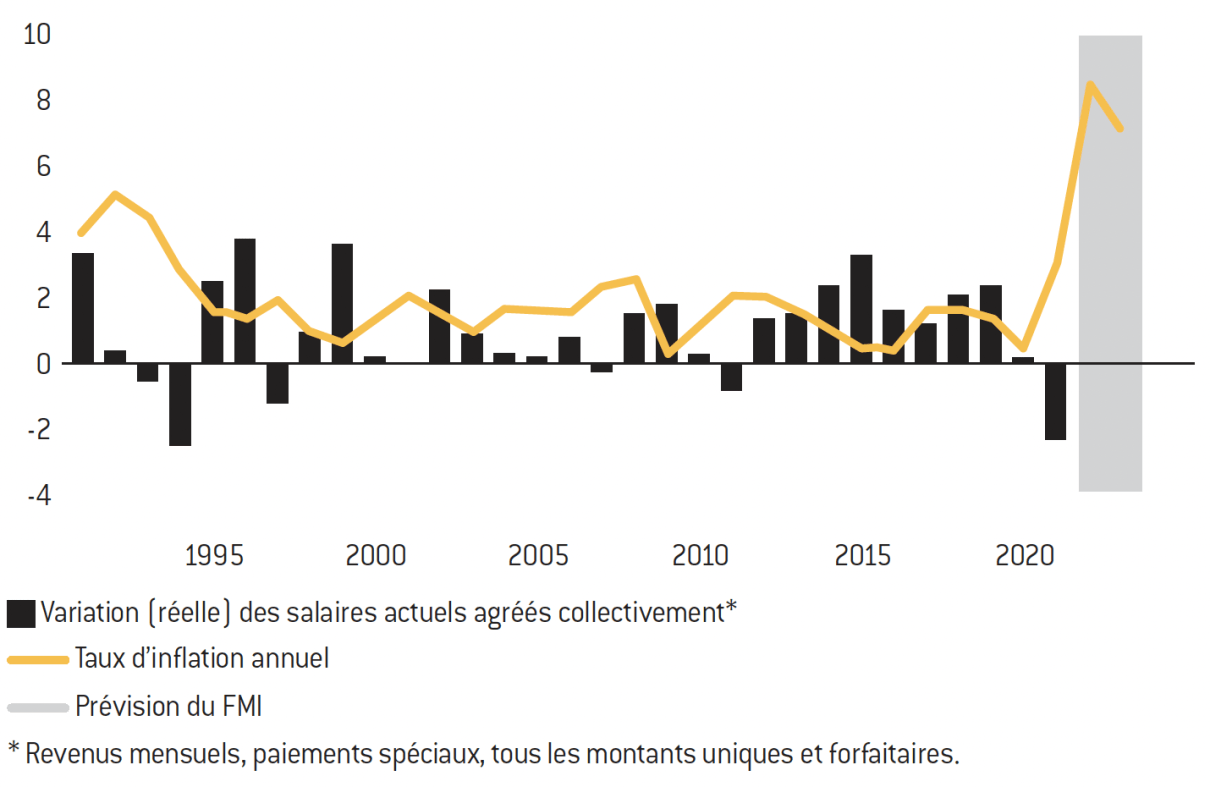

Les effets de la boucle salaires-prix

Si l’inflation s’installe, ce qui est vraisemblable, et que l’on entre dans un système contractuel, par exemple avec une échelle de salaire mobile, ou que ce soit à l’occasion de négociations, le risque est très élevé que nous soyons contraints d’augmenter les salaires, en particulier dans nos démocraties occidentales. Nous commençons à le voir un peu partout. Au Royaume-Uni d’abord, mais aussi aux États-Unis et en Allemagne. Dans la graphique suivant, produit par le syndicat allemand IG Metall, on peut observer la courbe des salaires sur une longue période en Allemagne, dans les secteurs de la métallurgie et de l’électricité.

Accords salariaux pour les industries allemandes de la métallurgie et de l’électricité (en %)

Source :

IG Metall, Banque mondiale, FMI

Alan Hill, « Real wages continue to fall », currencytransfer, 16 novembre 2022.

Voir Le Monde avec l’AFP, « Au Royaume-Uni, une grève historique des infirmières, dont le salaire réel a baissé de 20 % depuis 2010 », 25 novembre 2022, lemonde.fr.

On voit l’ampleur du mouvement récent. Bien que la hausse comprenne les bonus et s’étale sur deux ans, elle bénéficie tout de même à 4 millions de personnes en Allemagne. Il ne s’agit pas d’une mesure concernant une petite entreprise. De plus, il s’agit sans doute d’une hausse de salaire d’environ 10 % par an si l’on inclut les 5 % de base par an et les 3 000 euros de bonus qui sont pour ainsi dire « garantis ». Ces 5 % et ces 3 000 euros représentent donc environ 10 % en tout pour les deux années à venir. Les entreprises sont parvenues à limiter ces accords à 2 ans en affirmant que de nouvelles négociations auraient lieu si l’inflation devait se poursuivre. Les partenaires sociaux allemands sont pourtant connus pour être relativement « responsables » dans leurs négociations. Or, 10 % est à peu près le taux d’inflation de la zone euro, comme nous l’avons montré. Cela se fait dans une branche importante, représentant 4 millions de salariés. On voit donc bien que l’inflation est en train de s’installer. Les entreprises qui vont devoir payer 10 % plus cher les salaires de 2023 et en 2024 elles ne pourront pas tout absorber dans leurs marges. Elles répercuteront donc leurs coûts sur les produits vendus. A cet égard, la Banque Centrale européenne s’est inquiétée de l’accord allemand dans la métallurgie qui pourrait entraîner un effet de boucle salaire-prix qui empêche la maîtrise de l’inflation.

Tout cela vient appuyer l’idée que nous vivons un évènement similaire à celui des années 1970 : une fois que l’inflation a commencé à s’installer, elle ne disparaît pas rapidement, même si elle peut être endiguée avec une saine politique monétaire.

Au Royaume-Uni, pour ces mêmes raisons, Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre, a adjuré les entreprises de modérer la hausse des salaires 4. Quand les coûts des services ou de la production augmentent, les charges des entreprises augmentent, et ces dernières répercutent ces hausses sur les prix des biens qu’ils vendent. Par conséquent, l’inflation reste élevée et on perd à nouveau du pouvoir d’achat, on exige de nouveau des hausses de salaires, et ainsi de suite. On n’en sort jamais. Dans ce contexte, la grève des infirmières au Royaume-Uni illustre bien le processus, avec une demande d’augmentation de 20 % des salaires 5. De plus en plus de professions l’envisagent sérieusement.

Les anticipations des banques centrales : toujours un temps de retard

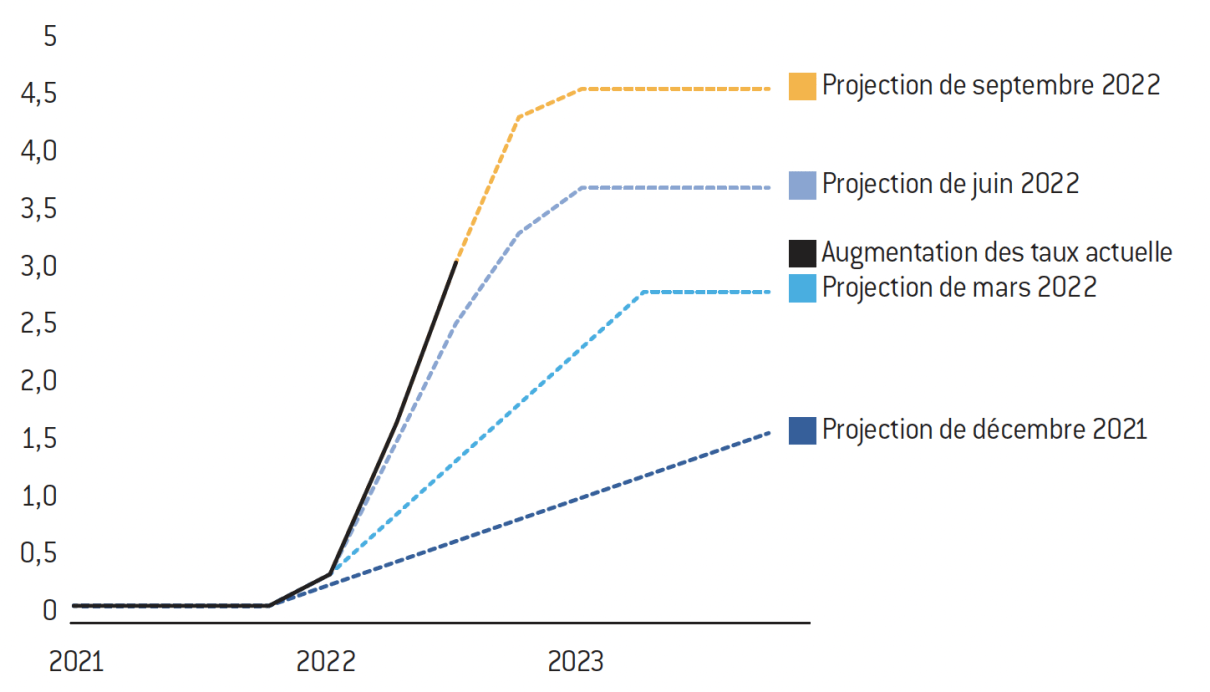

Les Banques Centrales, quant à elles, un peu comme lors des années 1970, sont peut-être dans le déni vis-à-vis de l’inflation ou bien ont un train de retard. Le graphique suivant, montre les anticipations de taux de la Banque Centrale.

Hausse des taux anticipés par la Fed (en %)

Les responsables de la Fed ont revu à la hausse leurs estimations quant à leur politique d’augmentation des taux

Source :

Federal Reserve

Note : Les projections des taux directeurs reflètent un positionnement de la Fed sur des moyennes.

Howard Schneider, « Fed’s Bullard: Even ‘dovish’ policy assumptions require more rate hikes », Reuters, 17 novembre 2022.

Ce graphique montre les taux anticipés par la Fed entre septembre 2021 et septembre 2022 pour l’année 2023. Ainsi, en 2021, la Fed prévoyait que les taux directeurs de 2023 seraient à 1,5 %. En mars 2022, elle prévoyait que les taux directeurs de 2023 seraient à 3 %. En trois mois, ces anticipations ont donc été multipliées par deux. En juin 2022, à nouveau trois mois plus tard, on passe de 3 à 3,75 %, presque 4 %. Puis, en septembre 2022 : 4,5 %. Aujourd’hui, selon la communication de la Banque Centrale, nous devrions être au-dessus de 5 % 6. Certains banquiers centraux évoquent même de plus en plus un taux de 6 %.

Ainsi, sur un an, et de manière régulière tous les trois mois, on est passé d’une anticipation de 1,5 % à 5 %. Donc, on peut penser que changer sa perspective de 1,5 % à 5 % en 9 à 12 mois démontre que le phénomène est mal compris et mal anticipé. Que les banques n’ont pas une bonne mesure du phénomène d’inflation, ou que les communications sont très politiques et ont pour but de ne pas effrayer. Quoi qu’il en soit, leurs capacités à faire « atterrir » l’économie doucement paraissent limitées. La situation est similaire à celle des années 1970. C’est malheureusement très cohérent avec les effets de retard, de latence typique de l’inflation. Et malheureusement, on n’a pas beaucoup appris des erreurs passées.

Le risque d’une remontée brutale des taux directeurs

Les outils principaux de contrôle de l’inflation sont les outils monétaires. Il n’y a sur ce point aucun débat, tous les banquiers centraux le savent : la seule façon de combattre l’inflation, c’est en modifiant les taux directeurs. En restant sur un constat très factuel, il faut admettre que les taux d’intérêt constituent le premier outil de lutte contre l’inflation. Si les taux d’intérêt jouent dans un sens, ils jouent aussi dans l’autre. Friedman était persuadé que l’inflation ne procédait que de la politique monétaire. Friedman est aujourd’hui décrié, car on pense qu’il a nourri les « Reaganomics » et le libéralisme thatchérien. Cela est en partie vrai, mais cela ne signifie pas que sa théorie monétaire est fausse. On n’a jamais démontré cette thèse dans un sens comme dans un autre. Mais du point de vue du sens commun, on voit bien que cela y contribue nécessairement.

Sur le fond, même si les taux sont amenés à un niveau élevé, par exemple à 5 %, si l’inflation est à 8 % ou 10 %, les taux réels demeurent négatifs. Ils sont même très négatifs : -3 %, -4 %. Tout comme dans les années 1970 jusqu’à l’arrivée de Volker qui a amené les taux à 20 %. Mais si les taux ont été relevés, il ne l’ont pas été suffisamment rapidement pour endiguer l’inflation. Pour agir efficacement aujourd’hui, et ne plus devoir courir derrière l’inflation, il faudrait qu’elle baisse très vite, très en dessous de 5 %, ce qui paraît improbable vu ce qui a été dit précédemment. Aujourd’hui, nous sommes toujours en taux négatifs et nous le serons encore dans 3 et 6 mois à ce rythme. Il est probable que cette courbe continue de monter jusqu’à ce qu’il soit décidé que les taux directeurs doivent être relevés au-dessus du taux d’inflation, 3 ou 4 points au-dessus pour espérer la contrer. Donc en théorie des taux proches de 10 %…

Nous ne sommes qu’au début des restrictions monétaires. L’économie a trop de leviers, il va falloir abaisser le niveau général d’endettement. Cela implique une certaine austérité sur le plan fiscal, de la part de l’État, mais aussi une austérité de la part des ménages. Les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas investir autant qu’auparavant. Le drame est que les consommateurs souffrent déjà, et que leur pouvoir d’achat se détériore très vite, alors que nous ne sommes qu’au début de ce grand bouleversement.

Le Royaume-Uni, miroir de l’Europe

Pour comprendre ce scénario, il faut regarder le Royaume-Uni, et il y a deux raisons. D’une part ce pays fait partie des grandes économies, d’autre part, il est celui qui souffre le plus actuellement car son économie est plus flexible et monétarisée : lorsque ce genre de phénomène de contraction de pouvoir d’achat se produit, l’État ne fait pas grand-chose pour les citoyens et le système se purge rapidement, mais dans la douleur. C’est donc un excellent laboratoire permettant d’examiner ce qui peut se passer dans le reste de l’Europe.

Il s’agit d’une spirale d’appauvrissement et de destruction de pouvoir d’achat. Les stabilisateurs automatiques au Royaume-Uni sont faibles en comparaison de ceux de la France qui est le pays le plus favorable à cet égard. Même par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, le Royaume-Uni présente une économie très libérale, le système de santé publique (NHS) n’est pas excellent, le chômage est mal indemnisé, etc. Cela fournit une lecture assez crue, mais prémonitoire de ce que nous devrions vivre.

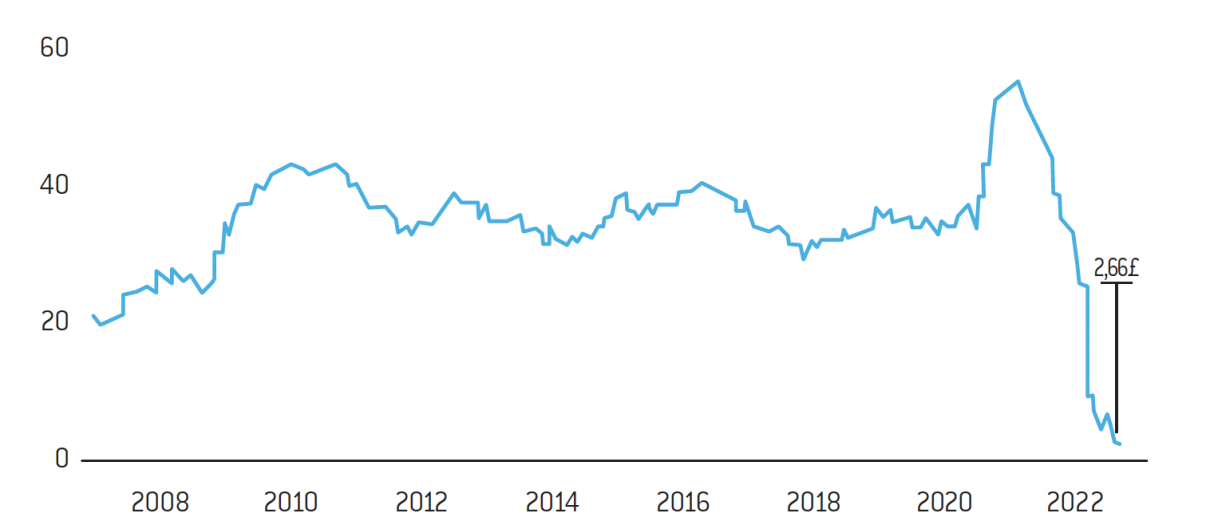

Il existe une étude d’un grand distributeur anglais, Asda, le pendant anglais d’Auchan en France. L’étude est assez impressionnante. Elle montre en effet que le revenu disponible après dépenses contraintes (logement, énergie, alimentation essentiellement) s’est massivement contracté, voire a complètement disparu pour près de 60 % de la population. C’est ce que montre le graphique « Nothing left », ci-dessous.

Il ne reste rien

Le revenu discrétionnaire du deuxième quintile des salariés a chuté depuis le début de l’année au Royaume-Uni

Source :

Asda Income Tracker, Center for Economics and Business Research

Note : Le revenu discrétionnaire est le montant de l’argent disponible dans un foyer après soustraction des impôts et des dépenses essentielles.

On voit ici le revenu du deuxième quintile le plus faible de la population britannique, qui dispose en moyenne, par semaine, de 35 à 40 livres. Le pic de 50 livres de revenu que l’on observe correspond à l’argent « gratuit » distribué durant le Covid. On constate qu’en 6 mois, les bénéficiaires sont passés d’une moyenne de 35/40 livres et d’un pic à 50 livres à 2 livres.

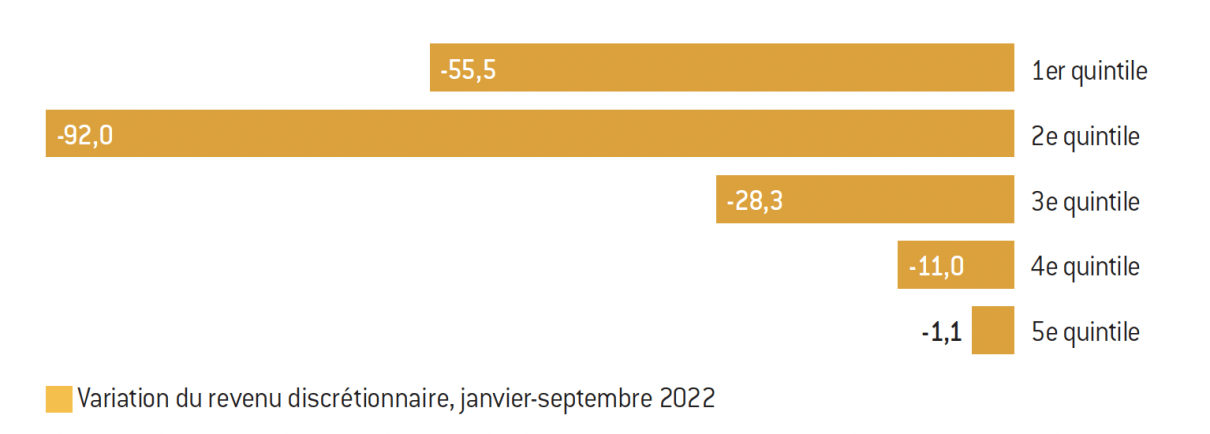

Revenus les plus bas

L’inflation a frappé de manière disproportionnée la pouvoir d’achat des familles les plus pauvres au Royaume-Uni (en %)

Source :

Asda Income Tracker, Cebr

On peut voir, par ailleurs dans le graphique ci-dessus, la répartition pour tous les quintiles : le cinquième est le plus aisé, pour lui tout va bien ; le quatrième a perdu en moyenne -11 % de pouvoir d’achat, ce qui est encore supportable ; le troisième quintile accuse une baisse de -28 % ; le deuxième a quasiment tout perdu, quant au premier quintile, son revenu a été divisé par deux. Cela représente la période janvier – septembre 2022. Le point fondamental à retenir est que sur les trois quintiles les plus modestes, c’est-à-dire les 3/5 de la population britannique, l’impact est considérable. C’est ainsi que l’inflation touche différemment les diverses classes sociales. En effet, sur une dépense de 100 livres, un ménage modeste allouera environ 50 % pour son logement, 20 % pour son énergie et son alimentation, soit 70 % pour ces trois postes de dépenses ; en revanche, un ménage aisé n’allouera que 30 ou 40 % de son revenu à ces trois postes de dépenses. Voilà pourquoi une inflation de 15 % affectera davantage le ménage modeste que le ménage aisé. Pour cette raison, il est dangereux d’examiner l’inflation à l’aune d’indices trop moyennés, car ces derniers ne représentent pas suffisamment bien les différentes manières dont elle affecte les différentes classes sociales. Et nous n’en sommes qu’au début. Le coût de l’énergie n’a en effet commencé à s’envoler qu’après l’été. Les taux ne sont pas encore à leur pic, la plupart des ménages n’ont pas encore eu à renouveler leurs prêts immobiliers, les gens ne se sont pas encore refinancés et n’ont pas encore eu besoin d’effectuer de nouvelles locations et autres dépenses apparentées. Il en va de même pour l’alimentation, les prix continueront d’augmenter. Nous n’en sommes absolument pas au pincement le plus important du pouvoir d’achat, et les effets sont déjà énormes sur les consommateurs. Sans même parler de l’aspect patrimonial. Quand l’essentiel de l’épargne d’une population réside dans le logement et que l’immobilier perd 20 ou 30 %, ou bien quand on détient un portefeuille boursier d’actions ou de cryptomonnaies et que les cours s’effondrent et perdent 20, 30, ou 40 %, la destruction du patrimoine s’ajoute à la destruction du pouvoir d’achat. Ces effets sont majeurs, nous ne pouvons pas les négliger.

Ce qui s’est passé au Royaume-Uni se passera ailleurs, avec peut-être une temporalité quelque peu différente, avec une ampleur différente, mais toujours est-il que les stabilisateurs automatiques auront les mêmes problèmes que les ménages : le coût de la dette sera plus élevé pour tous. Ce phénomène est en train d’arriver dans les autres économies. De façon intéressante, aux États-Unis, on ne le perçoit pas encore, car, notamment, on ne veut pas le voir. En effet, le niveau de consommation des Américains se maintient. C’est pourquoi certains estiment qu’ils pourraient parvenir à s’en sortir moyennant une petite, une brève récession. Toutefois, la consommation s’est maintenue pour deux raisons assez simples. La première est que l’on a distribué énormément d’argent qui n’est pas encore complètement dépensé. Des milliers de milliards ont été distribués sous la forme de chèques par le gouvernement de Trump. C’est donc ce qui a été mis en place, globalement, durant l’année 2022 pour compenser les pertes de pouvoir d’achat. Par ailleurs, comme les Britanniques, les Américains, ne commencent pas par diminuer leur consommation lorsque l’époque est plus dure, mais au contraire, contractent davantage de crédit. L’économie américaine fonctionne ainsi.

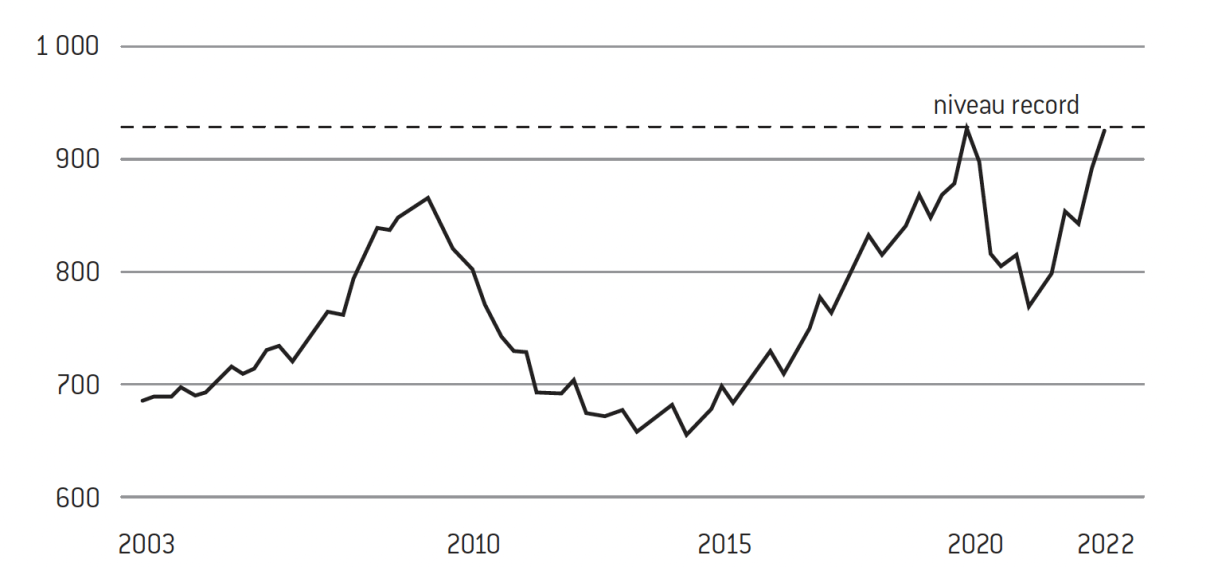

L’encours des cartes de crédit est à la hausse (en milliards de dollars)

Source :

Banque fédérale de New York

PRESS RELEASE N°: 2023/011/EFI, « Global Progress in Reducing Extreme Poverty Grinds to a Halt », World Bank, 05 octobre 2022.

Alex Hammer, « Nearly 40% of small businesses in the US failed to pay rent in October – with more than HALF saying their prices have been hiked at least 10% over the past six months », Daily Mail, 01 novembre 2022.

Ce graphique issu de la Fed montre l’encours de cartes de crédit. Nous sommes revenus à un plus haut niveau historique de manière très rapide durant l’année 2022. Cela illustre ce qui est en train de se passer : l’épargne et la sur-épargne réalisées pendant le Covid fondent comme neige au soleil ; quand il n’y en a plus, on commence par contracter un crédit pour maintenir son niveau de vie, et puis tôt ou tard, cette façon d’agir en s’endettant toujours plus doit s’arrêter.

D’autres indicateurs vont dans le même sens. Ils sont eux aussi annonciateurs de grandes dépressions. Par exemple, l’étude de la Banque mondiale sur l’amélioration des conditions de vie dans le monde montre que nous avons eu des décennies de progression des conditions de vie dans le monde. Cependant, en 2022, cette progression s’est arrêtée 7. Ce changement de tendance est dramatique et ne présage bien entendu rien de bon.

Certaines alertes doivent retenir notre attention. Par exemple, près de 40 % des petites entreprises américaines ont affirmé ne plus pouvoir payer leur loyer 8. Cette proportion peut paraître invraisemblable mais c’est une réalité, en ce moment, aux États-Unis, où tout avait été mis en oeuvre pour adoucir les circonstances grâce aux outils monétaires et aux crédits.

On note également l’incapacité grandissante des ménages à payer leurs factures d’énergie. Au Royaume-Uni, la situation est frappante, mais elle commence également à l’être en France et dans le reste de l’Europe. De plus, toutes les banques alimentaires affirment ne jamais avoir vécu cette situation, jamais elles n’avaient vu autant de demandeurs, et surtout des demandeurs parmi la population active. Il faut donc en convenir, tous les signes sont là. Nous ne pouvons pas dire combien de temps cela durera et à quel point ce sera une catastrophe économique, mais nous savons déjà que cela sera dur et que cela a déjà commencé.

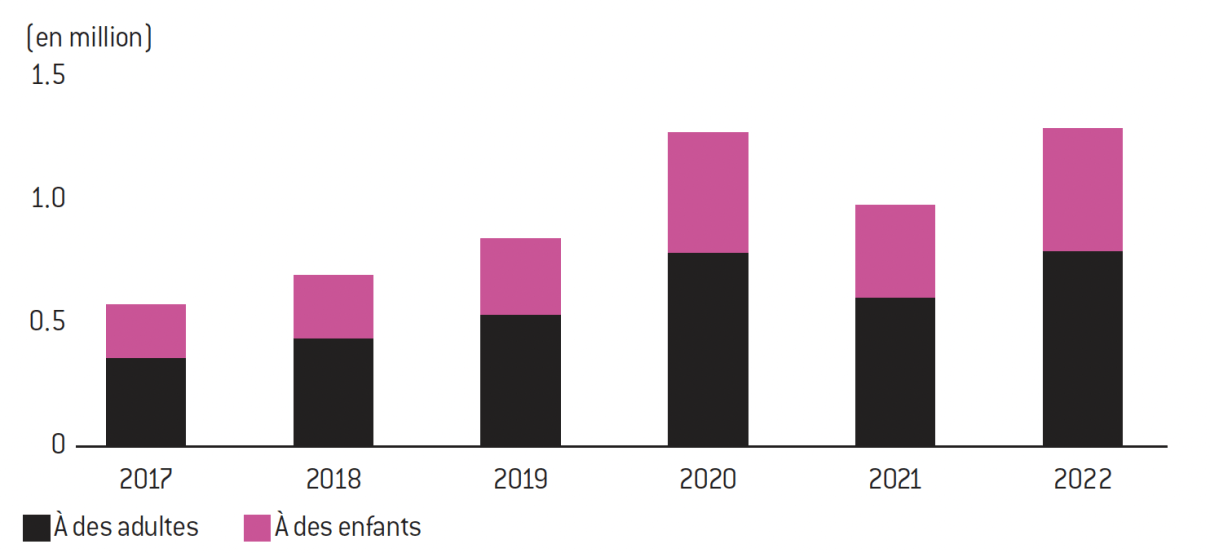

Un tsunami de besoins

Presque 1,3 million de colis d’urgence alimentaire ont été distribués au Royaume-Uni

Source :

Trussel Trust

Note : Les chiffres montrent, pour chaque année, le nombre de colis distribués à travers le Royaume-Uni entre avril et septembre.

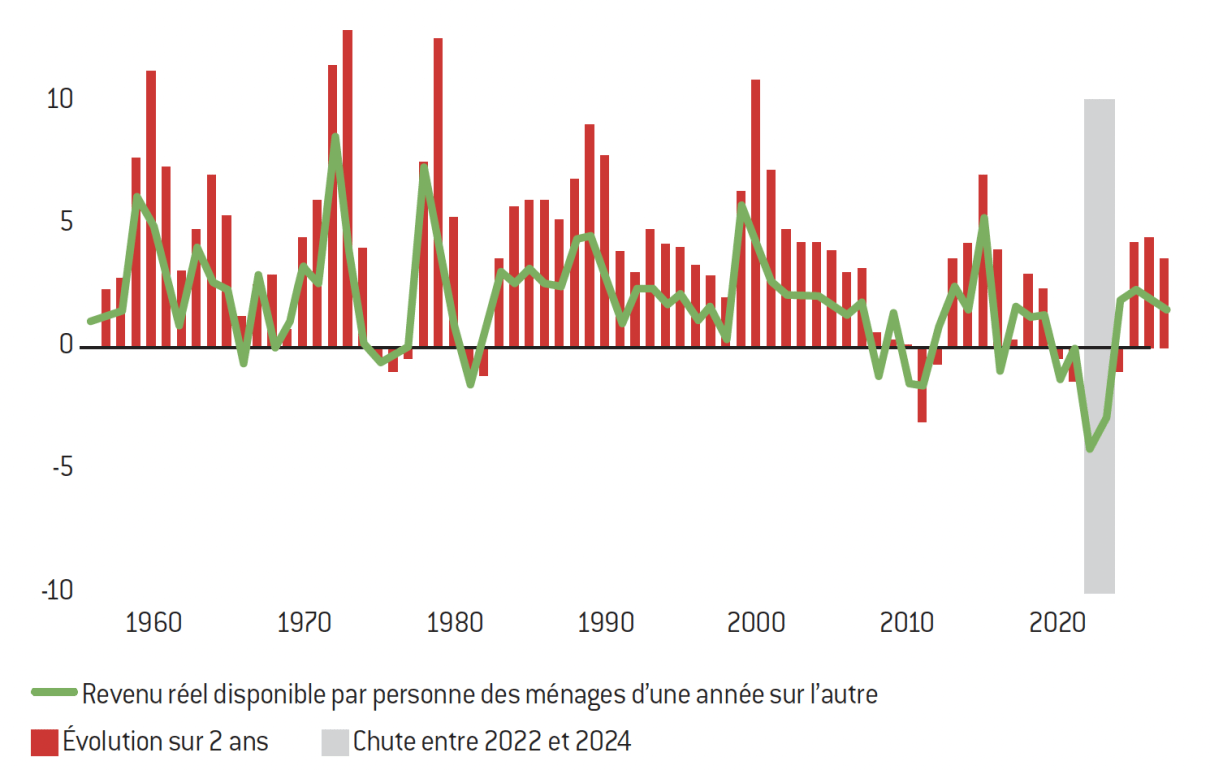

Contraction brutale

Le Royaume-Uni est en proie à la plus forte baisse du niveau de vie jamais enregistrée

Source :

Office for Budget Responsibility

Note : Prévisions à partir de 2022-2023

Ce graphique montre les standards de vie aux Royaume-Uni. On constate aujourd’hui une réduction sans précédent du pouvoir d’achat (la période de projection est hypothétique, en revanche, la période grisée est avérée, elle correspond à la plus grosse contraction de pouvoir d’achat et de conditions de vie depuis que cet indice est mesuré).

Il est donc déjà bien établi que les consommateurs sont fragilisés. On le voit très clairement au Royaume-Uni, on commence à le voir dans d’autres pays, même aux États-Unis. Mais les taux vont continuer de remonter et ce, dans le monde entier, à un rythme sans précédent, dans une économie au pic de son endettement, avec des niveaux qui vont devenir insoutenables quand les taux seront à 5 % voire plus.

Le pire de l’inflation n’ayant pas encore été absorbé, le pire de la contraction du pouvoir d’achat est à venir. À ce jour, l’inflation se situe autour de 8 à 10 %, en fonction des zones, et l’on parle de taux entre 4 et 5 %. Par conséquent, la probabilité est faible pour que les courbes se croisent. Tout cela nous pousse à croire qu’il faudra aller au-dessus de 5 % voire 6%, et que ce fameux « dot plot » continue de se déplacer comme il l’a fait dans les années 1970.

La contraction des prix de l’immobilier et la montée en flèche des taux d’emprunt en Suède

Un autre moyen de voir à quel point nous sommes rentrés dans cette période de probable dépression est d’examiner les marchés immobiliers. Bien entendu, il existe des latences entre les différents pays, car certains s’endettent à des taux fixes, les autres à des taux variables, et sur des durées plus ou moins longues. Il existe des cycles. Par exemple, en France, nous avons tendance à nous endetter sur 15 ou 20 ans à taux fixes. Lorsque les taux remontent, nous ne sommes pas impactés immédiatement, car il existe un énorme stock à taux fixe. Les banques sont affectées, mais les emprunteurs ne le sont pas nécessairement.

À l’inverse, certains pays présentent une grande part de taux variables et les emprunteurs sont alors affectés immédiatement. C’est notamment le cas en Suède, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces pays-là nous donnent donc des signes avant-coureurs de ce qui risque de se passer sur l’ensemble des marchés immobiliers.

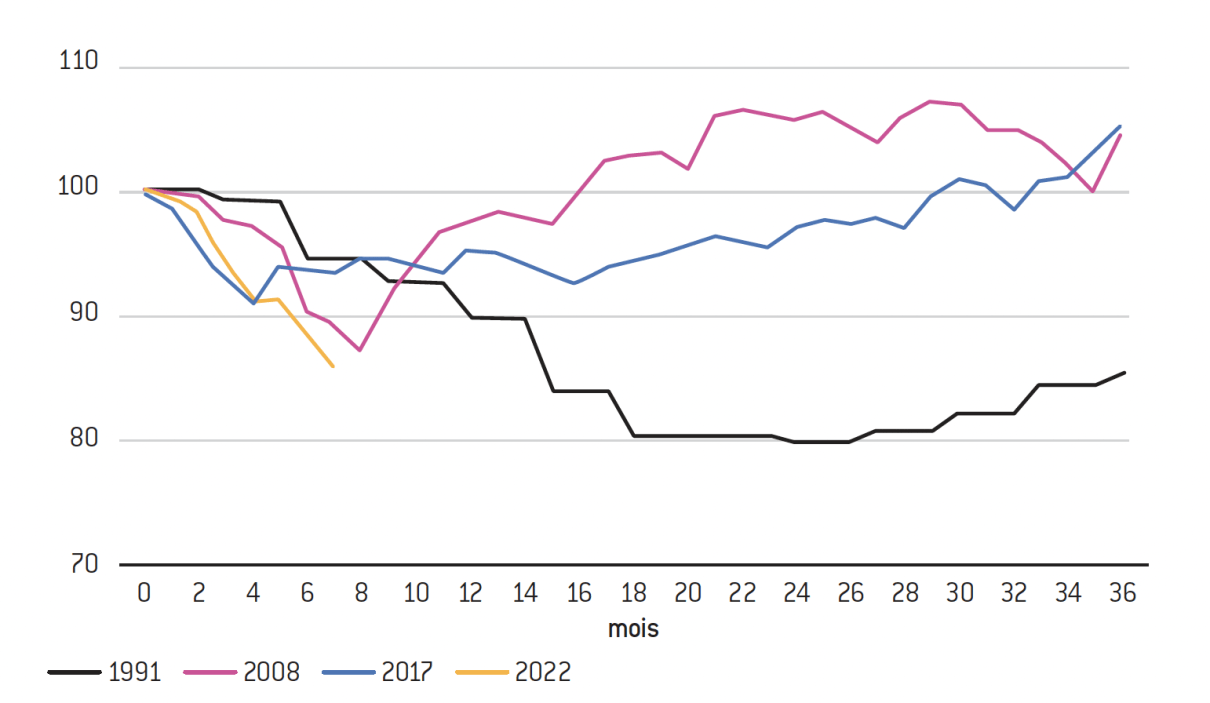

Une chute rapide

Les prix du logement en Suède sont dans le pire marasme depuis le début des années 1990

Source :

Statistics Sweden, Valueguard

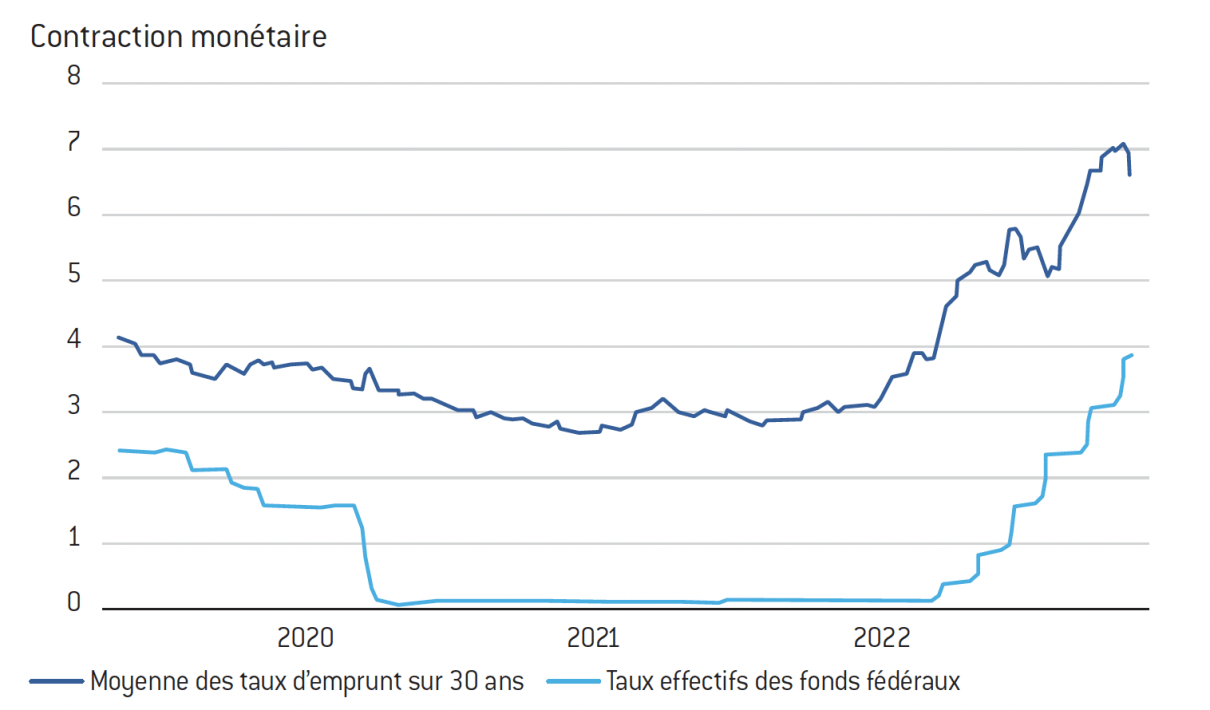

Comme nous le voyons sur ce graphique « Rapid Downturn », s’agissant de la Suède qui présente une part importante de taux variables, et par conséquent des marchés bien plus réactifs qu’en France ou en Allemagne, tous les cycles sont illustrés : le cycle immobilier de 1991, la courbe de 2008 des subprimes, 2017 présentant une petite correction et enfin 2022 (la courbe en jaune). Il apparaît que le rythme actuel de contraction des prix immobiliers est considérable : sur une base 100, au bout de 8 mois, on est déjà à -15 %. On constate que cette pente est la plus rapide que l’on ait jamais vue. Tous ces signes précurseurs montrent à quel point nous sommes dans une contraction très forte, violente et rapide. Un autre exemple significatif est celui des ménages américains accédant à un emprunt pour acheter un bien immobilier. Il y a deux courbes : celle des taux auxquels les ménages empruntent (mortgage rates, sur 30 ans) et celle des taux directeurs de la Fed (en bleu clair). On voit que cette remontée est très violente. Nous étions descendus, en moyenne, autour de 3 %. Et nous passons à 7 %, en moins d’un an. Cette courbe qui suit celle des taux directeurs est très importante car elle conditionne directement le marché immobilier.

Évolution des taux d’emprunt des ménages américains

Source :

Freddie Mac, Federal Reserve

Ainsi, le ménage moyen américain qui passe d’un taux de 3 % à un taux de 7 % gagne à peu près toujours la même chose, et la quantité de biens immobiliers n’a pas radicalement changé. Donc, cela va faire chuter le prix de l’immobilier (comme on commence à le voir en Suède), et/ou cela va provoquer une contraction considérable du pouvoir d’achat, notamment parce qu’en 6 ou 9 mois, les coûts de l’emprunt doublent. Personne ne peut supporter cela.

Lorsque les banques centrales remontent leurs taux, tous les autres taux suivent. Ce mouvement est donc d’une grande violence et sans précédent. Il se produit dans toutes les économies développées en même temps.

La bulle immobilière est plus importante que jamais

Prix des logements ajustés sur l’inflation

Source :

Reventure Consulting (indice Case Shiller)

On appelle « Minsky » le moment de bascule où la spéculation atteint un niveau insoutenable, entraînant un effondrement rapide du marché. C’est le moment où les attentes des investisseurs s’ajustent soudainement, provoquant des ventes d’actifs en catastrophe, une réévaluation généralisée du risque et donc des coûts d’emprunt plus élevés. En d’autres mots, c’est le moment où les bulles financières éclatent. Sur le sujet, voir Caroline Brouillette, « Le « moment Minsky » de Chrystia Freeland », L’actualité, 12 juillet 2022.

À la lecture de ce graphique, on peut saisir l’ampleur du phénomène. L’envolée folle des prix de l’immobilier américain a eu lieu en très peu de temps. Or, déjà auparavant, la hausse de 2006 était elle aussi une bulle spéculative. Nous voyons l’ampleur de correction des cycles, ici en 2006. Il est probable que nous ayons une pente similaire, voire pire, en 2022. Cela aura un impact considérable sur l’économie, et non seulement sur les emprunteurs, mais aussi sur les prêteurs, les marchés financiers, etc. Les récentes chutes de banques telles que la SVP ou le Credit Suisse sont à ce titre très révélatrices de l’ampleur et de la rapidité que peut prendre un dégonflement de bulle lorsque l’endettement contracté est trop important, et la remontée des taux se fait de manière brutale et continue. Nous ne sommes pas dans un simple ralentissement des économies mais bel et bien dans un moment Minsky 9.

Conclusion

Un jour, il sera temps de dire si cette folie monétaire a provoqué ou non l’inflation que nous commençons à subir. Mais il est impératif qu’elle cesse. Cela n’est contesté par personne. Or il faut prendre conscience de la sévérité de la situation et des risques de grande dépression que nous courons. Une grande dépression qui viendrait s’ajouter à l’ensemble des facteurs de délitement de nos sociétés (régression des modèles démocratiques, perte de confiance) serait particulièrement dangereuse. Il faut regarder la situation en face, être réactif et ne pas simplement constater un effondrement de l’économie. Il est urgent de cesser de déverser de l’argent facile, de multiplier les petits chèques, de bricoler des « boucliers », etc. D’une part, tout cela est inflationniste et, d’autre part, nous n’en avons plus les moyens. Le gouvernement a en effet dû revoir à la baisse ses engagements : le coût de la dette française est en train de remonter. Cette évolution problématique est inéluctable. Elle concerne tous les États, mais d’autant plus qu’ils sont plus endettés et plus dépendants de l’emprunt. L’inflation est le pire des fléaux économiques pour tout le monde. Pour la réduire, nous n’avons qu’un seul outil : les taux directeurs, et nous savons ce que cela va provoquer. Nous devons prendre acte de la situation et de sa sévérité pour mieux agir en conséquence, et si possible radicalement. Ce sera, d’une part, le moment de refonder nos institutions économiques car, comme le disait Churchill, « il ne faut jamais gâcher une crise, c’est toujours une opportunité de renaître, de refonder, de reconstruire ». C’est sans doute l’opportunité de se dire que cet outil monétaire ne doit plus être réemployé comme il l’a été jusqu’ici. C’est aussi sans doute l’occasion de corriger les inégalités de création de richesse et d’évolution de pouvoir d’achat qui n’ont que trop perduré au cours des dernières décennies. L’étude des quintiles de Asda est éclairante. L’image que renvoient les très grandes fortunes à une population qui ne parvient plus à subvenir à ses besoins essentiels est destructrice socialement.

Par ailleurs, une réflexion sur les monnaies devrait également être menée. Nous ne sommes plus dans un système reposant sur le dollar comme unique monnaie internationale. Il existe une solution internationale à trouver. Aucun pays ne pourra agir seul, même les États-Unis. Une refonte du modèle occidental est nécessaire. Nous devons prendre acte de la situation, nous préparer à la dureté de la crise à venir, protéger les plus faibles et tenter de tempérer la réaction sociale et politique, qui ne manquera pas de se produire, comme à chaque fois au détriment des plus modestes. Ce qui est en jeu est sans doute l’accélération d’un processus de délitement. Si l’économie ne permet plus le progrès économique et social de génération en génération, le modèle démocratique occidental sera remis en question.