Quelques réflexions identitaires dans un wagon

Hanae Bezad | 11 août 2015

Quelques réflexions identitaires dans un wagon

Quelques réflexions identitaires dans un wagon

Par Hanae Bezad

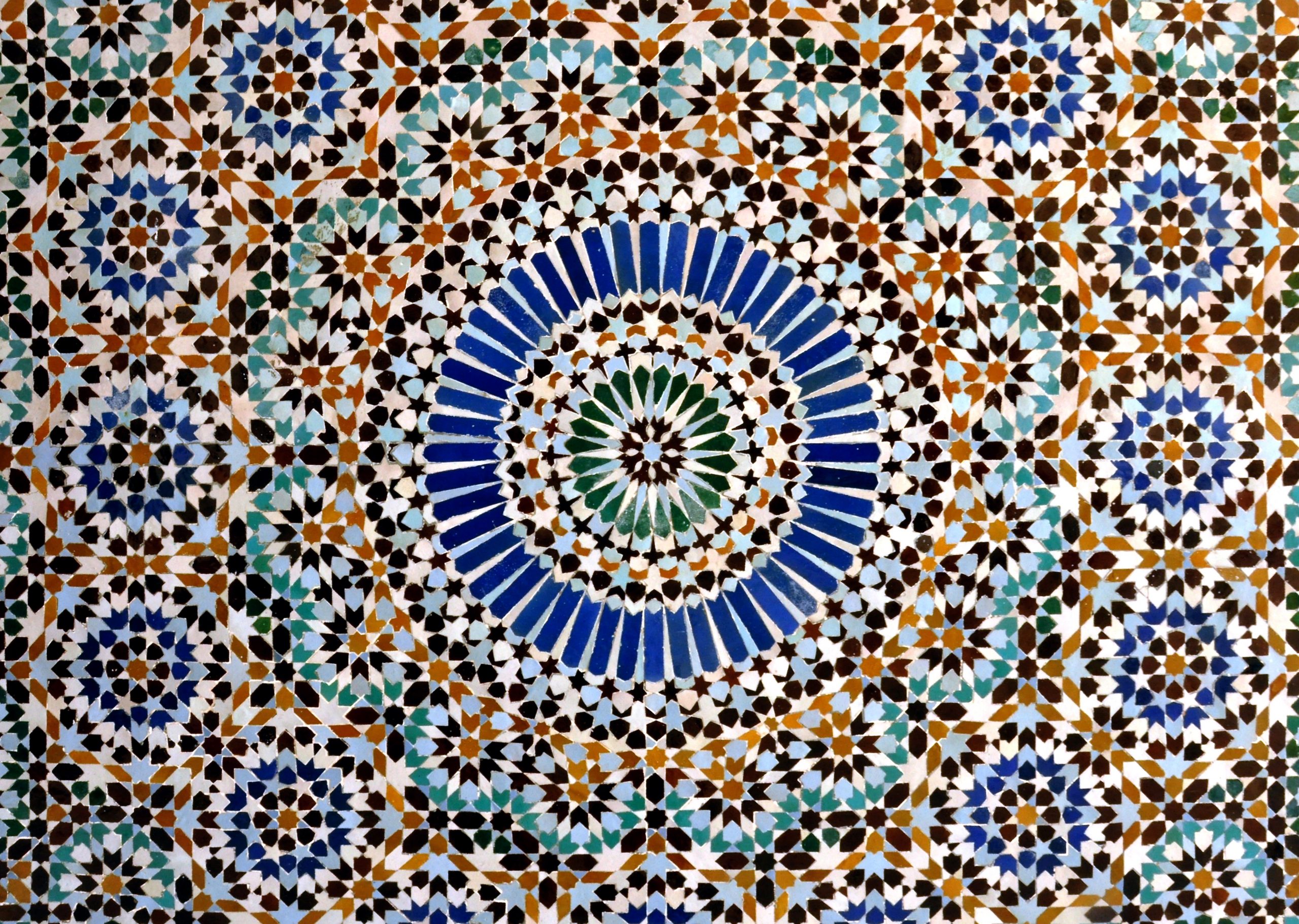

La chaleur écrasante du mois d’août en Italie m’invite à des réflexions un brin nostalgiques. Ce doit être ces impressions jaunes et vertes par la fenêtre, la campagne toscane fière de ses grands tournesols qui me rappellent ceux du Maroc où j’ai grandi.

Je mélange très souvent, allègrement même le français et l’anglais, comme je mariais l’arabe et le français étant petite. Toujours en prenant soin de l’allure de la belle dame, la langue française qui m’a nourrie depuis mon enfance. Je le fais bien naturellement et sans impertinence : je sais qu’elle n’est pas susceptible, qu’elle a su choisir ses parures là où elles étaient les plus belles, sans autre quête que l’esthétique qui est peut être la plus grande de toutes. Après tout, l’Oulipo* le savait bien : il n’est d’outrage à la langue que celui du manque de style, et il vaut mieux chercher ailleurs le mot qui sied à l’idée.

J’ai peine à dire ma France : c’est la République, elle appartient à tous ceux qui la choisissent tous les jours ! Je ne voudrais pas me l’approprier maladroitement…mais la grande idée que je me fais de la France est plurielle, cosmopolite, sereine et droite, fière de ses contributions à l’humanité et humble car consciente de toute la richesse de ses rencontres passées et à venir. Vraiment ? On la croit pourtant maniérée, snobe, pleine de jugements, engoncée dans ses peurs, crispée par ses propres discours moralisateurs…

La France que j’ai connue a partagé la clairvoyance de ses Lumières, a réveillé l’engagement pour la chose publique en me donnant toute confiance dans la place de citoyenne que je devais prendre, au Maroc, en France, n’importe où où je me trouvais ! Le droit à jouir de l’espace public… ce lieu qui me fût hostile bien des fois durant mon adolescence où j’ai compris qu’être une femme, même un petit bout, dans un pays arabe était en soi un combat quotidien. « El Kifah »*, comme disait mon père.

La France que j’ai connu m’a donné le goût de l’indépendance, le goût de l’étude et une curiosité insatiable des autres, de l’Autre. Elle m’a appris à rire de moi, à aiguiser mon esprit critique – parfois à outrance – mais toujours avec bon sens. Elle m’a appris à désapprendre, à reconstruire, à réapprendre, à saisir des opportunités, même loin d’elle, car la grande idée que je me fais de la France est inconditionnellement liée à celle de bienveillance sans grandiloquence feinte.

La France que j’ai connu m’a parfois interpellée, interrogée sur la sincérité des valeurs qu’elle prétendait porter. Ce serait lui faire offense que de ne pas m’offenser à mon tour de ses complicités diplomatiques parfois douteuses, de ses contradictions étouffées, de ses excès discursifs suivis de si peu d’actions. Mais elle est désormais officiellement mère Patrie, et avec ce double lien filial je ne saurais lui retirer une loyauté due, qui n’exclut pas, loin de là, le devoir de vigilance de la citoyenne française que je deviens.

En lisant la lettre du Président de la République qui m’accueillait dans ma nouvelle citoyenneté, j’ai ri un instant. Une pensée impertinente m’a inévitablement traversé l’esprit : elle prenait la forme d’un tweet en réponse, pour dire ‘Merci François, t’as fait le bon choix’ agrémenté d’un ‘tmtc’… Je l’ai sagement partagé avec mes amis plutôt, gardant en pensées la reconnaissance et le soulagement (!) indéniable que me procure ma nouvelle situation.

Je me suis sentie portée, légère il est vrai…car je peux enfin voyager et travailler aussi librement que mes ami(e)s, compagnons d’errances improvisées et de chemins plus réfléchis. Mais je continue de songer à la sagesse d’un monde où tout cela n’aurait pas de sens. Qu’elle sera juste cette civilisation sans quotas mal conçus, qui primera les intelligences intègres, sans encombrer la vie de tout un chacun par des tracas (voire des drames) administratifs pour traverser les frontières qui n’en seront plus !

« Li tlef rassou iched l’ard »* dit le dicton préféré de ma grand-mère défunte…Après quelques détours, emportée par le tourbillon de la vie, j’ai eu l’impression de me perdre… Et j’ai attrapé le sol. De mon pays d’adoption, la France.

En sourdine, les malheureux acerbes pointent du doigt l’affront qu’ils imaginent à mon pays d’origine. Leur esprit binaire les rend aveugles et je ne leur en tiens pas rigueur. On ne peut vraiment quitter ce qu’on aime, on ne cesse d’ailleurs jamais d’aimer, on aime autrement, patiemment, avec le détachement de la distance, avec l’espoir du changement.

Aujourd’hui, je savoure cette légèreté ancrée, momentanément capturée par les mots, et qui relève d’un nouveau goût ce qui me colle à la peau : le Sud, mon Sud, amoureusement et pour toujours. Une façon exquise de mettre fin à ces rêveries passagères est sans doute de partager ces mots de Luis Sepúlveda :

« Être du Sud marque la vie parfois avec fatalité, d’autres fois avec une nostalgie plus épaisse que les brumes scandinaves mais aussi avec une luminosité plus forte que l’aurore boréale car c’est la lumière des gens du Sud, de mon Sud, un territoire sans frontières absurdes où l’on arrive sans autres conditions que d’aimer le Sud. Et quand on y est, on découvre en très peu de temps que ce territoire nous colle à la peau et coule dans nos veines. Alors on est le Sud […]

Je suis le Sud, ai-je dit pour commencer par le poids des vérités éternelles. Tu es le Sud, ai-je poursuivi en m’adressant à une femme aux traits andins. Il est le Sud, ai-je indiqué en montrant un homme à la peau sombre. Nous sommes le Sud, ai-je déclaré en embrassant d’un geste les immigrants qui passaient. Vous êtes le Sud, ai-je crié aux musiciens de rue jouant sur le trottoir d’en face. Ils sont le Sud, ai-je clamé aux gens qui passaient sans voir l’Equatorienne qui s’occupait de leurs enfants, le Péruvien qui veillait à la propreté du parc, le Hondurien portant l’uniforme d’une armée étrangère, le serveur chilien d’un bar tout proche, l’Uruguayen, l’Argentin, le Bolivien, le Colombien, le Paraguayen, le Brésilien, le Nicaraguayen ou l’Africain perdu dans la savane de l’asphalte, arrivés dans le Nord, poussés par le plus dur et le plus simple des droits : le droit de vivre ».

Oulipo : Ouvroir de Littérature potentielle ;

El Kifah : lutte en arabe ;

Li tlef rassou iched l’ard : proverbe marocain qui signifie littéralement ‘qui perd la tête fait mieux d’attraper le sol’.

Aucun commentaire.