Regards sur la démocratie athénienne

06 mars 2014

Regards sur la démocratie athénienne

Regards sur la démocratie athénienne

Claude MOSSÉ, Regards sur la démocratie athénienne, Editions Perrin, septembre 2013, 230 pages, 20€

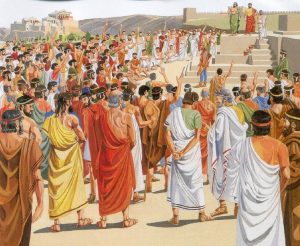

Claude Mossé, professeur émérite à l’Université de Paris-VIII et spécialiste de l’histoire de la Grèce antique, retrace, au travers de cet ouvrage, une histoire fine de « LA » démocratie, inventée il y a 2500 ans à Athènes. Alors que ce système politique apparait aujourd’hui pour de nombreux dirigeants sinon comme le meilleur, a minima comme le moins mauvais de tous, cet essai rend compte de sa naissance et de ses multiples évolutions au fil des siècles, permettant une prise de recul édifiante eu égard à l’actuelle « évidence démocratique ».

Athènes, berceau de la démocratie

Enjeu majeur encore aujourd’hui, la démocratie ne demeure pas moins ancienne. Cet ouvrage permet ainsi de plonger au cœur de l’origine de ce système politique, et des tensions qui ont entouré son émergence. Porté par de nombreuses personnalités telles Périclès ou Solon, l’apparition de la démocratie athénienne ne se sera pas faite sans heurts. Bien qu’Athènes apparaisse aujourd’hui comme le point de départ incontesté de l’histoire démocratique, ce régime ne faisait pas l’unanimité, loin s’en faut. L’auteur revient à ce titre sur les révolutions oligarchiques qui animèrent la fin du Vème siècle.

Démocratie athénienne ou démocratie tout court ?

Au travers de son récit, l’auteur revient sur les premières institutions qui portèrent la démocratie des Ve et IVe siècles avant Jésus-Christ. Cela a pour avantage de permettre au lecteur de prendre le recul nécessaire sur ce qui, hier, était appelé démocratie, tout en prenant conscience de sa réalité actuelle. Les pratiques exercées dans l’Antiquité étaient tout à fait étrangères à ce qui semble aujourd’hui être légitime : l’élection, jugée trop aristocratique, était alors fortement décriée et restait marginalisée à quelques fonctions.

A l’inverse, c’est le tirage au sort qui, aux origines, remportait un vaste succès. La place d’un tel mécanisme semblait même d’une extrême évidence et correspondait parfaitement à la conception d’égalité qui pouvait régner à l’époque. Sans jamais perdre de vue les travers de la période dans laquelle ce système fut mis en place (place de l’esclavage, situation des femmes, rôle des métèques), l’exposé se révèle très enrichissant.

Une définition de la démocratie renversée au fil du temps

Suivant un fil chronologique facilitant la lecture, l’ouvrage reprend un à un les moments de l’histoire où la démocratie athénienne fut questionnée, plébiscitée, tronquée ou même rejetée, à l’instar des personnalités qui soulevèrent ces débats. En revenant, par exemple, sur les périodes révolutionnaires, aussi bien américaines qu’européennes, Claude Mossé plonge le lecteur avec réalisme au sein des discussions et problématiques de l’époque. La démocratie athénienne y était vivement débattue, à tel point que de nombreux révolutionnaires français, comme Sieyès, ne désiraient aucunement son instauration. Le tirage au sort était alors devenue une pratique désuète pour certains, inapplicable pour d’autres. Toutefois, il était parfaitement clair que le futur régime politique français ne serait en rien semblable à ce qui pût exister à Athènes1.

En revenant sur les origines de la constitution du régime démocratique à Athènes, ainsi que sur les évolutions et les perceptions de celui-ci au fil du temps et des pensées, Claude Mossé nous propose un voyage historique extraordinairement riche d’informations et de découvertes. Cet ouvrage permet ainsi d’adopter un regard nouveau –car nuancé- sur l’évidence absolue qu’est, pour nous, la démocratie.

Mise de côté, mais jamais autant discutée

Les révolutions continentales et américaines eurent raison des spécificités de la démocratie antique. Pour autant, celle-ci fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats et de nombreuses publications. Historiens, philosophes, politologues, fournissent des analyses critiques des régimes représentatifs qui constituent nos sociétés contemporaines. Sans aller jusqu’à prescrire une stricte application de chaque pratique athénienne –les contextes ont bien trop différents– cette expérience de pensée nous offre néanmoins un recul qu’il convient de saisir. A une époque où la crise de la représentation politique semble devenir une problématique majeure, une telle approche s’avère presque incontournable.

Une performance narrative remarquable

Malgré la distance des âges, Claude Mossé se positionne en spécialiste de l’histoire antique, faisant preuve d‘un grand talent pour retracer, jusque dans les détails, le jaillissement de la démocratie et des institutions qui la porteront durant plusieurs siècles. Les grandes époques de l’Histoire où la démocratie athénienne fût discutée sont ainsi reprises les unes après les autres, en prenant soin de toujours les replacer dans leur contexte originel. De la même manière, c’est l’ensemble des acteurs, parmi les plus connus (Thucydide, Montesquieu ou encore Benjamin Constant), ayant pris part de manière significative aux débats entourant la démocratie qui est présenté de manière remarquable. Les interactions sont ainsi pleinement retracées. En somme, d’un ouvrage des plus complets pour quiconque souhaite étudier la démocratie athénienne depuis son origine jusqu’à nos jours.

Aurélien Warembourg

Crédit photo: vatican.va

(1) Citation SIEYES : « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » (Discours du 7 septembre 1789, intitulé précisément : « Dire de l’abbé Sieyès, sur la question du veto royal »)

Aucun commentaire.