La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)

Les fondements religieux du concept de responsabilité sociale de l’entreprise et ses conséquences théoriques

L’ambiguïté des dimensions religieuses dans les approches contemporaines de la responsabilité sociale de l’entreprise : entre enthousiasme, évitement stratégique et instrumentation critique

Discussion et implications

Bibliographie

Résumé

L’objet de cette note est d’analyser de manière approfondie l’une des dimensions les plus importantes de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) telle qu’elle s’est développée aux États-Unis, à savoir la dimension religieuse. Cette dimension a été largement ignorée par la littérature consacrée à la RSE. Ce texte doit mettre en évidence l’importance des religions protestante et catholique dans le processus de construction théorique de cette notion et montrer la façon dont les principes religieux éclairent les logiques qui sous-tendent la diffusion contemporaine de la responsabilité sociale de l’entreprise en Europe comme aux États-Unis.

Intimement liée à la manière dont le protestantisme et le catholicisme ont assimilé l’essor du capitalisme, la théorisation de la RSE découle, du côté protestant, de l’idée selon laquelle un contrat implicite lie l’entre- prise et la société, et du côté catholique, de la doctrine sociale de l’Église. Or, à bien comparer ces deux sources doctrinales de la RSE, il semble paradoxal que la notion se soit historiquement développée aux États-Unis et non en Europe, où elle aurait pu constituer un prolongement de la doctrine sociale de l’Église catholique.

C’est notamment cette apparente contradiction que cette note se propose de traiter. En effet, si le développement et la diffusion de la RSE au sein de l’entreprise peut laisser penser que le champ religieux a nécessairement subi une atténuation, voire une laïcisation dans le cas de l’Europe, il convient de nuancer ce propos. En effet, l’aspect religieux conserve en réalité toute sa modernité lorsqu’il rejoint la question du besoin éthique de spiritualité dans le cadre de la gestion. C’est cette quête nouvelle de spiritualité managériale qui semble répondre à une demande de régénération là où l’idéologie « actionnariale » avait pu affaiblir le sens du travail. Se pose alors la double question du remplacement des enjeux moraux par des enjeux managériaux et de l’élaboration d’une notion consensuelle et applicable.

C’est donc le rôle sociétal de l’entreprise qui est questionné ici. Comment concilier performance sociale et performance financière ? Comment faire dialoguer éthique et capitalisme ? Enfin, comment faire correspondre ce nouveau code à une pratique viable ?

Aurélien Acquier,

Docteur en sciences de gestion, professeur de management stratégique à l'ESCP Europe.

Jean-Pascal Gond,

Docteur en sciences de gestion, professeur de management à HEC Montréal.

Jacques Igalens,

Professeur des universités, directeur de la Recherche à l'ESC Toulouse.

Cf. Aggeri et al., 2005 ; Allouche, 2005 ; Capron et Quairel-Lanoizelée, 2004 ; Déjean et Gond, 2004 ; EC, 2001 ; Igalens 2004 ;Habisch et al., 2005.

La notion de responsabilité sociale de l’entreprise suscite un intérêt grandissant dans le monde académique et managérial1. Ce phénomène, parfois assimilé à une mode managériale « importée » des États-Unis, apparaît surprenant lorsqu’il est analysé d’un point de vue socioculturel. La responsabilité sociale de l’entreprise et les concepts qui ont été développés dans son sillage, tels que la sensibilité sociétale (Corporate Social Responsiveness) ou la performance sociétale (Gond et Igalens, 2008), sont en effet fortement marqués par les spécificités socioculturelles du pays qui les a vus naître et que l’on peut caractériser, à la suite de Pasquero (1995, 2005) par des dimensions telles que l’individualisme, le pluralisme démocratique, le moralisme et l’utilitarisme. Si certains auteurs ont proposé des éléments d’analyse utiles pour caractériser l’opposition entre les approches nord-américaine et européenne de la responsabilité sociale de l’entreprise, par exemple en distinguant d’une part une gestion « explicite » des dimensions sociales par les entreprises outre-Atlantique et d’autre part une tradition de prise en charge institutionnelle « implicite » de la gestion des problèmes sociaux (Matten et Moon, 2008), l’aspect religieux, comme facteur de diffusion de la RSE, se doit d’être également exploré. Aux États-Unis, la religion protestante a joué un rôle central dans la formation et la diffusion de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise (Bowen, 1953, Heald, 1970). Plusieurs auteurs présentent la religion comme un élément fondateur et une des spécificités essentielles des champs Business and Society et Business Ethics (Pasquero, 1995 ; Epstein, 1998, 2002 ; Pasquero, 2004, 2005).

Partant de ce constat, la question que nous analysons dans cet article est la suivante : quel est le statut de la religion dans la conceptualisation de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise et dans la diffusion contemporaine de ce concept et l’élaboration des pratiques dites «socialement responsables» par les entreprises ? Pour y répondre, nous proposons une analyse en deux temps. Tout d’abord, le rôle des religions protestante et catholique comme sources d’inspiration des premières conceptualisations de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise sera mis en évidence. La pluralité des sources religieuses façonnant ce concept – encore prégnantes aujourd’hui même si elles ne sont pas tou- jours explicitées – a des implications théoriques fortes qui seront discutées (1). Ensuite, nous étudierons de manière plus approfondie la façon dont la religion sous-tend et structure la diffusion des pratiques et des développements théoriques contemporains. La religion semble jouer un rôle ambigu en Europe comme aux États-Unis : tantôt invoquée pour renforcer la théorisation de la responsabilité sociale de l’entreprise, tantôt évitée pour mieux diffuser les pratiques de responsabilité sociale, la religion peut être mobilisée pour remettre radicalement en question la notion de responsabilité sociale, ou au contraire la recadrer dans un sens plus normatif (2).

Les fondements religieux du concept de responsabilité sociale de l’entreprise et ses conséquences théoriques

Nous avons choisi de ne pas traiter la question de l’influence d’autres religions que les religions catholique et protestante sur leconcept de responsabilité sociale de l’entreprise. En effet, il existe déjà des travaux étudiant l’influence de la religion juive sur l’éthiquedes On trouve aussi de nombreux éléments d’analyse de l’influence du bouddhisme sur la façon de manager (voir parexemple, Minus 1993).

En 1951, le Conseil Fédéral fusionne avec d’autres agences interconfessionnelles pour former le Conseil National des Églises duChrist aux États-Unis d’Amérique, composé de 29 corps d’Église protestants et orthodoxes au sein des États-Unis.

Tout acteur interne ou externe à une entreprise et concerné par son bon fonctionnement.

Un retour aux sources historiques de la responsabilité sociale de l’entreprise implique nécessairement un détour par le fait religieux étant donné l’importance de celui-ci dans le contexte de création de ce concept. Si les racines protestantes sont explicites dans les fondements théoriques de la responsabilité sociale de l’entreprise (1.1), la religion catholique semble, quant à elle, avoir aussi joué un rôle important mais de manière plus implicite2. En effet, cette dernière apparaît comme source d’inspiration indirecte des premiers penseurs de la responsabilité sociale de l’entreprise et le paternalisme industriel qu’elle a inspiré est parfois considéré comme une préfiguration des pratiques contemporaines en matière de responsabilité sociale (1.2). Ce double fondement religieux suscite une réflexion sur le caractère syncrétique et/ou œcuménique de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise et sur la coexistence de fondements religieux contrastés au sein du concept (1.3).

La religion protestante : une source explicite du concept de responsabilité sociale de l’entreprise

Un retour historique sur les origines américaines du concept de responsabilité sociale montre que la religion protestante exerce une influence tout à fait significative sur cette notion. En soi, cette empreinte n’est pas surprenante ; elle tend à accréditer la thèse de Max Weber (Weber, 1967 [1905]) selon laquelle la religion protestante (en particulier l’ascétisme calviniste en Angleterre) a joué un rôle structurant dans le développement du capitalisme.

Comme le montre Heald (1970), la responsabilité sociale apparaît dans les discours des dirigeants à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle aux États-Unis. Cette responsabilité s’incarne tout d’abord dans le développement d’activités philanthropiques. Dès 1889, Carnegie, immigrant écossais qui devient à travers sa fortune l’un des symboles du rêve américain, publie un document qui deviendra une référence en matière d’altruisme. Dans son « évangile des riches » (The gospel of wealth), il développe une série de réflexions relatives aux responsabilités des riches hommes d’affaires de l’époque, considérant qu’il est de leur devoir de mener une vie non ostentatoire et que les surplus de richesse dont ils bénéficient doivent être gérés et redistribués en vue de l’intérêt public (Heald, 1970, pp. 17-18). Au cours de la première moitié du XXe siècle, se diffuse la nouvelle figure du dirigeant non propriétaire. Ce faisant, cette responsabilité morale est progressivement détachée de l’individu (le propriétaire fortuné) pour être appliquée à l’entreprise elle-même et à ses processus (Heald, 1970). La responsabilité sociale est ainsi progressivement conceptualisée comme un élément central de la relation entre l’entreprise et la société.

À cette même période, les premiers discours et théorisations de la responsabilité sociale sont marqués par les concepts protestants de trus- teeship et de stewardship. Ces derniers véhiculent l’idée d’un contrat implicite, caractérisant la relation entre l’entrepreneur ou l’entreprise et la société. Ils reposent sur la conviction que la propriété n’a rien d’un droit absolu et inconditionnel et qu’elle ne peut être justifiée que dans la mesure où l’administration privée des biens permet d’accroître le bien-être de la communauté. Tout propriétaire a donc pour devoir de satisfaire les besoins de la société dans son ensemble, c’est-à-dire qu’il doit répondre de ses actes devant Dieu et les hommes. Pour que la communauté ne révoque pas ce contrat par lequel elle accorde une marge de liberté et un pouvoir unique aux dirigeants et entreprises de l’époque, ils doivent honorer ce contrat implicite en travaillant à l’amélioration du bien-être social (Bowen, 1953 ; Heald, 1961, 1970). Ces débats sont certes controversés, mais ils sont menés par des grands dirigeants, tels que Chester Barnard, Henry Ford, Alfred Sloan ou encore les dirigeants de la General Electric Company.

Dans les sphères académiques, les premiers efforts de théorisation de la responsabilité sociale sont développés par des économistes (cf. Clark, 1916, 1939 ; Bowen, 1953) selon une perspective similaire de contrôle social de la propriété privée, faisant elle aussi référence aux principes protestants de stewardship et trusteeship. L’ouvrage séminal et structurant de Bowen éclaire bien le rôle joué par la religion protestante dans la construction conceptuelle de la responsabilité sociale (Acquier et Gond, 2007 ; Pasquero, 2005). Le texte, intitulé Social Responsibilities of the Businessman, est le produit d’une commande émanant d’une institution religieuse, le Conseil Fédéral des Églises du Christ en Amérique (Federal Council of the Churches of Christ in America)3. Ce titre n’est que l’un des ouvrages d’une série de six travaux dédiés à l’étude plus globale de l’éthique chrétienne et la vie économique. Cette étude de trois ans, qui reçoit le soutien financier de la fondation Rockefeller, est initiée par le Département de l’Église et de la Vie Économique (Department of the Church and Economic Life), l’un des comités d’étude du Conseil Fédéral des Églises du Christ en Amérique. Ce chantier consiste à donner aux protestants un corps de doctrine sociale équivalent à celui que l’Église catholique développe dans l’Encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891 (Pasquero, 2005).

La religion catholique : un fondement implicite de la responsabilité sociale de l’entreprise ?

Les sources catholiques de la responsabilité sociale de l’entreprise sont plus anciennes que les sources protestantes, elles datent de la fin du XIXe siècle et tout particulièrement de ce qu’il est convenu d’appeler la doctrine sociale de l’Église. Pour comprendre ces sources, il faut rappeler que la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par un capitalisme très dur : « vivre pour l’ouvrier c’est ne pas mourir » (Guépin, 1885). Les idées socialistes se radicalisent avec l’apparition de la doctrine marxiste. Il s’agit d’ailleurs moins d’un marxisme à prétention scientifique (celui du matérialisme historique développé dans le Capital) que d’un marxisme diffus dont les bases sont la lutte des classes, le caractère inéluctable de la chute du capitalisme (du fait de ses contradictions) et enfin la dictature du prolétariat. C’est le marxisme exposé dans le Manifeste du Parti Communiste (Marx, 1847). La doctrine sociale de l’Église, qui date de la parution en 1891 de l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, est en grande partie une réponse au Manifeste de 1847. Nous avons privilégié les premières encycliques, la lettre encyclique du 15 Mai 1891, Rerum Novarum (1.2.1), celle publiée pour le quarantième anniversaire du Rerum Novarum, le 15 Mai 1931, Quadragesimo Anno (1.2.2), et fait le choix de présenter succinctement la dernière rédigée en 1991 par Jean-Paul II, Centesimus Annus (1.2.3).

Les idées maîtresses du Rerum Novarum

La dignité de l’homme et la noblesse du travail constituent le premier fondement du Rerum Novarum : « Quant aux riches et aux patrons ils doivent ne point traiter l’ouvrier en esclave, respecter en lui la dignité de l’homme, relevée encore par celle du chrétien… Ce qui est honteux et inhumain c’est d’user des hommes comme de vils instruments de lucre et de ne les estimer qu’en proportion de la vigueur de leurs bras » (Rerum Novarum, n. 16).

La notion de « juste salaire » apparaît comme le nécessaire corollaire de cette dignité : « Parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient… il est une loi de justice naturelle à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête » (Rerum Novarum, n. 34).

Évidemment, l’allusion à la sobriété de l’ouvrier fait sourire et renvoie inévitablement aux romans de Zola. Mais à défaut de fixer le principe d’un salaire minimum, l’Église s’attache à la méthode de la négociation : « Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira, qu’ils tombent d’accord notamment sur le chiffre du salaire » (Rerum Novarum, n. 34).

Mais pour négocier encore faut-il que le syndicat soit reconnu et pour cela que l’État ne fasse pas obstacle au droit d’association : « De ce que les sociétés privées n’ont d’existence qu’au sein de la société civile il ne suit pas à ne parler qu’en général et à ne considérer que leur nature, qu’il soit au pouvoir de l’État de leur dénier l’existence, le droit à l’existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l’anéantir » (Rerum Novarum, n.38).

Enfin, le grand principe de la responsabilité sociale de l’entreprise de l’Église catholique concerne la solidarité agissante. Là où Marx ne voit que la lutte des classes, Léon XIII propose… une véritable amitié.

« L’erreur capitale dans la question présente c’est de croire que les deux classes sont ennemies-nées. C’est là une aberration telle qu’il faut placer la vérité dans une doctrine complètement opposée. Les « classes » ont un impérieux besoin l’une de l’autre : il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital… L’Église propose un corps de préceptes plus complet, parce qu’elle ambitionne de resserrer l’union des deux classes jusqu’à les unir l’une à l’autre par les liens d’une véritable amitié » (Rerum Novarum, n.15, n. 16, n. 18).

En conclusion, on trouve dans le Rerum Novarum plusieurs fondements intéressants pouvant expliquer notamment la vision sociale de grands capitaines d’industrie de religion catholique :

- l’idée contraire au libéralisme sauvage selon laquelle l’État doit jouer pleinement son rôle notamment à l’égard des plus faibles « Que l’État se fasse donc la Providence des travailleurs » (Rerum Novarum, n. 29) ;

- la valeur du travail et en particulier de l’utilisation du corps, nous dirions le travail manuel ;

- la confiance dans les corps intermédiaires, entre l’État et l’individu, dont les associations ouvrières constituent une forme exemplaire ;

- la voie contractuelle permettant de trouver des arrangements sur tous les sujets et notamment celui de la détermination du salaire ;

- la notion de « juste salaire », certes un peu caricaturale à ses débuts ;

- l’amélioration nécessaire des conditions de travail.

Les idées maîtresses du Quadragesimo Anno

Dans le Quadragesimo Anno, le contexte historique et économique a évolué ; l’économie d’entreprise gagne toute la planète mais le processus d’extension se double aussi d’un processus de concentration entraînant la constitution de très puissants groupes d’intérêts.

La puissance et la faiblesse du capitalisme sont plus que jamais perceptibles avec la succession des crises et des périodes de croissance. Du point de vue idéologique, si le marxisme semble avoir donné naissance au communisme à travers la Révolution bolchévique, un autre socialisme apparaît en Europe, plus réformiste que révolutionnaire et – chose importante pour l’Église – plus souple à l’égard du droit de propriété. Le propos n’est donc plus de « contrer » une idéologie précise, le marxisme, mais plutôt d’approfondir par des développements doctrinaux la position de l’Église face aux exigences de la modernité.

La première préoccupation de Pie XI consiste à réinsérer l’ordre économique dans l’ordre moral jetant ainsi les bases de la morale des affaires : « S’il est vrai que la science économique et la discipline des mœurs relèvent de principes propres, il y aurait néanmoins erreur à affirmer que l’ordre économique et l’ordre moral sont si éloignés l’un de l’autre, que le premier ne dépend d’aucune manière du second » (Quadragesimo Anno, n. 100).

Or, parmi les fondements de l’ordre moral se trouvent la justice sociale et la charité. Concernant le premier point : « la justice sociale doit pénétrer les institutions… et doit se manifester par la création d’un ordre juridique et social qui informe en quelque sorte toute la vie économique » (Quadragesimo Anno, n. 149). Concernant le second : « Les dirigeants trop longtemps indifférents au sort de leurs frères moins fortunésleur donneront des preuves d’une charité effective » (Quadragesimo Anno, n. 202).

Pie XI va plus loin que Léon XIII concernant le salaire : « Tout d’abord on doit payer à l’ouvrier un salaire qui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens » (Quadragesimo Anno, n. 131) et plus loin « Il importe que les travailleurs puissent, une fois couvertes les dépenses indispensables, mettre en réserve une partie de leur salaire afin de se constituer une modeste fortune» (Quadragesimo Anno, n.135). La prise en compte des besoins de la famille et des possibilités d’épargne s’accompagne également d’une «participation des ouvriers et des employés à la propriété de l’entreprise, à sa gestion, aux profits qu’elle apporte» (Quadragesimo Anno, n.126).

L’intéressement et la participation se trouvent en germe dans cette proposition.

Les idées maîtresses du Centesimus Annus

Jean-Paul II aborde pour la première fois dans une encyclique sociale la question de l’écologie : « l’homme consomme de manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même » (Centesimus Annus, n. 37) et il développe l’idée que la terre ayant été donnée par Dieu, l’homme doit en faire usage « dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée » ; de même il limite l’exercice du droit naturel de propriété en reconnaissant l’existence d’« une autre forme de propriété, la propriété de la connaissance, de la technique et du savoir » (Centesimus Annus, n. 32) ainsi que celle de « biens collectifs » que l’État doit défendre (Centesimus Annus, n.40). L’existence de l’entreprise est justifiée dans la mesure où elle « constitue un groupe particulier au service de la société toute entière » (Centesimus Annus, 34). Enfin, l’encyclique de 1991 fait une large place à la nécessaire valorisation des ressources humaines soit pour « un accès équitable au marché international » dans le cas du Tiers-Monde, soit pour l’insertion sociale dans le cas du Quart-Monde (Centesimus Annus, 33).

Partie de la « question ouvrière », la doctrine sociale de l’Église s’est donc progressivement élargie. À l’origine centrée sur les relations patron/ouvriers, elle a par la suite reconnu les droits et les devoirs de l’entreprise. Elle a puissamment relié la conduite des affaires à la morale, qu’il s’agisse des relations interpersonnelles, inter-étatiques ou encore des relations avec la Nature, don de Dieu. Cette doctrine n’est pas tou- jours exempte d’ambiguïtés, ainsi Jean-Paul II écrit que l’Église n’a pas de modèle à proposer, si ce n’est une « orientation intellectuelle ». Mais en réalité, la place reconnue au marché, à la propriété privée et au profit («indicateur de bon fonctionnement), rapproche l’idéal catholique du capitalisme libéral plus que de l’idéologie ultra-libérale. Les excès du libéralisme sont toujours dénoncés et de nombreuses voies sont tracées pour éviter ces écarts ou en corriger les effets. C’est dans ces propositions d’amendement que résident les fondements catholiques de la responsabilité sociale de l’entreprise : respect de la dignité humaine, juste rémunération et partage des fruits du travail, respect de la Nature, possibilité de réussir sa vie par son travail, développement économique et équité dans les rapports marchands. Le parallèle, souvent opéré dans ces encycliques, entre l’entreprise et la famille a également nourri le courant du paternalisme chrétien (Ballet et de Bry, 2001).

La responsabilité sociale de l’entreprise au croisement des doctrines religieuses catholiques et protestantes : perspectives comparatives et enjeux théoriques

Chacune des deux doctrines a largement contribué à façonner le concept de responsabilité sociale de l’entreprise tel qu’il s’est développé théoriquement et historiquement. Les principes de la religion protestante ont directement inspiré Bowen (1953) dans son travail d’analyse de la responsabilité sociale de l’entreprise et son ouvrage met explicitement en évidence une forte affinité entre l’éthique protestante et la conception de la RSE par les hommes d’affaires de son temps (Acquier et Gond, 2007). La religion catholique a joué un rôle indirect dans la formalisation de cette doctrine américaine : Bowen (1953) s’appuie en effet fréquemment, dans les derniers chapitres de son livre, sur les propositions formulées dans les encycliques pour proposer des moyens de pérenniser les démarches de la responsabilité sociale. La théorie de l’Église a aussi inspiré de nombreuses pratiques, façonnant un modèle de gestion paternaliste, que l’on peut considérer rétrospectivement comme «socialement responsable». Ainsi, pour Ballet et de Bry, (2001) l’idée de l’entreprise citoyenne et la notion de RSE s’inscrivent très directement dans la continuité du paternalisme industriel. Dans les deux cas de figure, une affinité entre la doctrine religieuse et les pratiques de la responsabilité sociale se dessine, et peut-être même plus fortement dans le cas du catholicisme, si l’on se focalise sur les dimensions pratiques.

On peut ainsi considérer comme paradoxal que le concept de responsabilité sociale de l’entreprise se soit historiquement développé aux États-Unis sous l’influence de l’Église protestante et pas en Europe comme prolongement de la doctrine sociale de l’Église catholique. Trois raisons peuvent être invoquées.

La première tient au fait que la religion occupe traditionnellement une place bien plus importante aux États-Unis qu’en France, où en 1905 est promulguée la « loi de séparation de l’Église et de l’État », loi qui ne concerne certes pas l’entreprise mais témoigne cependant d’une particularité, la laïcité, qui n’est pas un encouragement à utiliser la doctrine religieuse dans les domaines profanes…

La deuxième renvoie aux célèbres analyses de Max Weber (1967 [1905]). Selon lui, l’éthique protestante serait plus à même que la catholique de servir non pas de fondement mais plutôt de moteur au développement du capitalisme. Là où le catholique obtient la rémission de ses fautes, le protestant s’engage à s’améliorer et alors que la confession est d’ordre privée, l’engagement protestant se manifeste souvent publiquement.

La troisième relève de l’absence de prise en compte dans la doctrine sociale de l’Église des « parties prenantes4». La précocité même du Rerum Novarum, 1891, explique que la vision d’une entreprise au centre d’un réseau de parties prenantes ait été absente car ne correspondant pas à la réalité du siècle. Par la suite, il est frappant de remarquer combien les encycliques s’inscrivent dans un même cadre de référence. Ainsi, Jean-Paul II modernisant la doctrine de l’Église, s’efforce en permanence de situer son propos dans la continuité de Léon XIII. Cette caractéristique qui tient au genre de l’encyclique n’est pas de nature à faciliter le renouvellement de la pensée.

Mais ce double fondement religieux de la responsabilité sociale de l’entreprise invite aussi à analyser de manière plus approfondie les modalités de coexistence des deux influences religieuses et le rôle spécifique de chacune d’entre elles dans le processus d’acceptation sociale de cette notion. En effet, il est possible de se demander comment les deux sources d’inspiration cohabitent de manière pacifique dans les écrits et les interprétations qui découlent de cette notion – offrant une perspective œcuménique de la responsabilité sociale de l’entreprise – et dans quelle mesure un « schisme » ne menace pas son intégrité. D’un point de vue analytique, des recherches fondées sur les textes produits par les dirigeants et les entreprises pourront être engagées dans une visée théologique et philosophique pour clarifier le statut des deux religions dans le développement et l’appropriation du concept par les discours managériaux.

La question du rôle relatif des deux religions dans la formation du terreau idéologique sur lequel s’est formée l’idée de la RSE est susceptible d’être analysée empiriquement en Europe, où l’on a assisté récemment à sa diffusion et sa réappropriation dans des pays de traditions religieuses très différentes. L’impulsion est donnée par la publication du Livre Vert de la Commission Europénne (EC, 2001). Plusieurs éléments demandent à être clarifiés : est-ce que les entreprises situées dans des pays de tradition religieuse protestante ont adopté plus rapidement les pratiques de responsabilité sociale de l’entreprise que les entreprises localisées dans des pays de tradition catholique ? Existe-t-il des différences dans les conceptions de la RSE telles qu’elles sont exprimées par les dirigeants politiques et les gouvernements des pays aux diverses traditions reli- gieuses ? Dans quelle mesure les valeurs des dirigeants et leur obédience religieuse protestante et/ou catholique influence leur vision et leur pratique de la responsabilité sociale de l’entreprise dans leurs affaires ?

Ces différentes interrogations pourront être examinées en s’appuyant d’une part sur les travaux anthropologiques qui ont mis en évidence l’importance des structures familiales et des croyances religieuses dans la construction politique de l’Europe, dans la perspective ouverte par Emmanuel Todd (1996), et d’autre part sur les textes définissant théori- quement et empiriquement les différences culturelles et nationales dans les politiques de responsabilité sociale de l’entreprise (Aguilera et al., 2007 ; Chapple et al., 2008 ; Maignan & Ralston, 2002). La carte européenne des organismes familiaux et religieux pourra être utilisée afin de formuler des hypothèses plus précises quant à la propension des entreprises à adopter des pratiques de responsabilité sociale à une échelle régionale et pour étudier le degré de réceptivité des communautés locales à ces politiques. Mais le développement de telles recherches implique une analyse exploratoire préalable du statut de la religion dans les pratiques et les discours contemporains sur laresponsabilité sociale de l’entreprise.

L’ambiguïté des dimensions religieuses dans les approches contemporaines de la responsabilité sociale de l’entreprise : entre enthousiasme, évitement stratégique et instrumentation critique

Un examen superficiel de la responsabilité sociale de l’entreprise dans ses aspects académiques comme managériaux pourrait laisser penser que les dimensions religieuses ont désormais disparu du champ de discussion. La religion aurait joué un rôle dans la formation d’une notion qui se serait progressivement autonomisée pour devenir un concept scientifique «mesurable» parmi d’autres, au sein d’un discours plus technique qui ne laisserait que peu de place au souffle religieux des premiers temps. Une analyse plus approfondie amène toutefois à relativiser un tel constat. La part religieuse de la RSE semble toujours importante, même si la relation est ambiguë et suscite des débats contradictoires à plus d’un titre. Ainsi, certains auteurs américains ont récemment proposé de réorienter/refonder la théorisation de la responsabilité sociale de l’entreprise dans le sens religieux (2.1). Par contraste, l’évitement du religieux et l’amoralisation des discours sur la responsabilité sociale semblent être une condition de leur diffusion dans les milieux d’affaires, au moins en Europe (2.2). Partant de ces contradictions et ambiguïtés, on peut se demander dans quelle mesure la religion, comme métaphore, éclaire les dynamiques à l’œuvre dans le champ de la responsabilité sociale de l’entreprise. Nous nous interrogerons donc finalement sur le statut du fait religieux dans l’étude de la RSE (2.3).

Le retour du religieux dans la théorisation de la RSE

Loin de disparaître de la scène académique, la dimension religieuse reste structurante dans un certain nombre d’analyses théoriques de la RSE. Si les approches plus normatives de la responsabilité sociale de l’entreprise s’inscrivant dans le courant de l’éthique des affaires (Business Ethics) ont pu un moment paraître en retrait, elles se réaffirment depuis ces dernières années, (2.1.1) et s’accompagnent d’un regain d’intérêt pour la notion de spiritualité en gestion (2.1.2)

La religion, stade suprême de la RSE ?

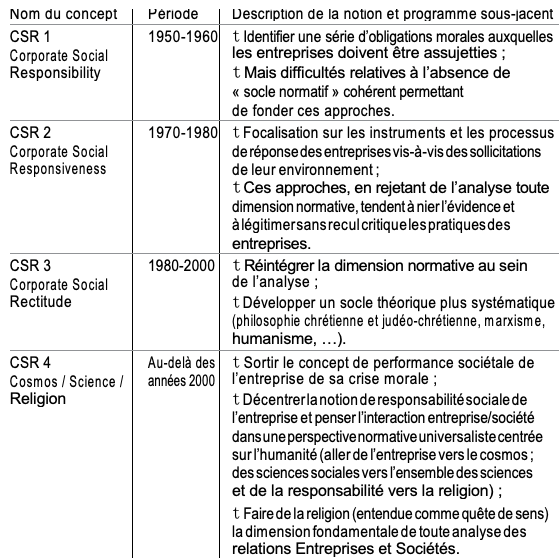

Si elle a été centrale durant un demi-siècle (1900-1950), la place de la religion dans la problématisation de la responsabilité sociale a ensuite fortement varié. Si cette place n’est pas aujourd’hui centrale au sein des théorisations de la RSE, la dimension éthique reste néanmoins présentée comme le pivot de toute approche en termes de responsabilité sociale (Donaldson, 1999 ; Donaldson et Dunfee, 1994 ; Donaldson et Preston, 1995 ; Frederick, 1986, 1998). Ce changement de statut du fait religieux dans la responsabilité sociale de l’entreprise peut être analysé au travers de la série de contributions de Frederick (Frederick, 1978, 1986, 1998) qui identifie quatre grands moments dans la problématisation de la RSE, schématisés dans le tableau 1.

Tableau 1 : L’évolution conceptuelle de la responsabilité sociale de l’entreprise selon Frederick

Source :

Tableau construit d’après Frederick (1978, 1986 et 1998).

On peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure ce « brouillard normatif » n’est pas l’une des conséquences du syncrétisme religieux opéré par la responsabilité sociale de l’entreprise.

Ce chiffre la positionne loin derrière les domaines les mieux établis du management (la division consacrée au comportement organisationnel comporte près de 5.000 membres) mais devant certains plus anciens tels que la gestion opérationnelle. Le groupecompte aujourd’hui un nombre de membres comparable à celui de la division consacrée à la gestion publique et de celle consacrée à l’analyse critique du management.

Au cours de la première période, de la fin des années 1950 à la fin des années 1960, les principaux travaux sont guidés par « l’idée selon laquelle l’interface entre l’entreprise et la société a besoin d’ajustement – d’où leur emphase sur la responsabilité et le besoin de rendre des comptes » (Frederick, 1986). Toutefois, au cours de cette phase de prise de conscience, l’essentiel de ces études baigne dans un « brouillard normatif », manquant de socle théorique solide et unifié susceptible d’appuyer les prescriptions de leurs auteurs5. Dans le contexte social beaucoup plus turbulent de la fin des années 1960 et des années 1970, un ensemble de travaux se développe (Ackerman, 1973; Ackerman et Bauer, 1976) en prenant le contre-pied de ces approches. Ces écrits sont non pas centrés sur la recherche de règles normatives auxquelles devraient se plier les entreprises, mais sur les processus internes permettant aux dirigeants de répondre pragmatiquement et efficacement aux sollicitations concrètes de la société. Évacuant toute considération théorique, cette phase CSR 2 ou « Corporate Social Responsiveness » tend, selon Frederick (1986), à légitimer, par ce déni de toute dimension éthique, les démarches mises en œuvre par les entreprises afin de manipuler leur environnement ou de mettre en échec les forces sociales qui auraient pu permettre des changements de comportement de la part des organisations. Frederick (1986) propose donc de refonder les analyses sur un socle normatif plus solide (notamment fondé sur la philosophie chrétienne et judéo-chrétienne), développant une nouvelle ère de Corporate Social Rectitude ou CSR 3. C’est dans ce cadre que l’on peut relire les approches de Freeman, Dunfee, Donaldson ou Preston qui visent à fonder la théorie des parties prenantes (Donaldson et Dunfee, 1994 ; Donaldson et Preston, 1995; Freeman, 1994).

Enfin, dans sa dernière approche « la conscience CSR 4 » où l’acronyme CSR renvoie désormais aux termes de Cosmos, Science et Religion, Frederick (1998) propose d’approfondir cette démarche de fondation spirituelle et éthique en soulignant l’importance de la recherche de sens inhérente à toute vie humaine. Il propose ainsi de faire de la religion l’un des trois piliers de la recherche dans le champ Social Issues in Management (p. 51), de dépasser le cercle de l’entreprise pour mieux tenir compte du fonctionnement global de l’humanité en tant qu’ensemble d’êtres vivants soumis à des processus génétiques, astrophysiques et biochimiques. Cet élargissement considérable de la perspective d’analyse implique de faire du « Cosmos » l’univers de référence en incluant l’économie et les entreprises au même titre que la biosphère, de tenir compte des avancées des « Sciences » – entendues comme sciences sociales, mais aussi et surtout biologiques et naturelles – pour éclairer et comprendre les processus globaux qui façonnent l’humanité (pp. 45-49). Pour justifier ce point de vue qui peut paraître assez ésotérique, Frederick (1998) met en avant le fait que de nombreux grands problèmes «éthiques» contemporains auxquels sont confrontées les entreprises sont directement liés aux avancées des sciences naturelles et aux problèmes éthiques qu’elles soulèvent (ex. modifications génétiques et usage des Organismes Génétiquement Modifiés dans l’industrie agro-alimentaire, utilisation et manipulation du génome humain à des fins de recherche et dans une perspective de développement commercial, etc.). Ce point de vue l’amène à faire de la religion la troisième dimension fondamentale de l’analyse des relations entreprise-société.

La notion de religion fait ici référence à l’idée selon laquelle l’impulsion fondamentale de l’action humaine, que l’on qualifie de religieuse, spirituelle ou métaphysique est nécessairement à l’œuvre dans les problématiques du champ Business and Society. Les travaux académiques devraient dès lors étudier plus en profondeur les ressorts de cet élan et son déploiement dans les univers professionnels (Frederick, 1998, p. 49). À l’appui de cette perspective, Frederick fait état d’études mettant en avant le rôle de la religion dans des situations quotidiennes de travail ou bien la façon dont les dirigeants d’entreprises concilient leur foi catholique avec leur fonction sociale.

Selon cette dernière approche, la religion apparaît comme la dimension la plus fondamentale du concept de responsabilité sociale de l’entreprise, le stade suprême de sa théorisation.

Cette présentation des différentes strates de la conception de la RSE montre combien les dimensions morales ou éthiques de l’action surgissent de manière récurrente dans l’analyse, et combien il est difficile de développer des approches stratégiques dissociées de sa base normative (Gond, 2006 ; Gond et Mullenbach, 2004). Toutefois, il est important de noter que chacune de ces phases CSR1, 2, 3 et 4 n’a pas le même statut. Alors que les phases CSR 1 et 2 décrivent de manière relativement fidèle la dynamique du champ Business and Society aux États-Unis, les phases CSR 3 et 4 constituent davantage des injonctions de la part de Frederick, qui appelle de ses vœux une normativité plus solide et systématique, dans un contexte d’éclatement des définitions académiques de la responsabilité sociale de l’entreprise.

La RSE comme quête d’une spiritualité managériale ?

La perspective ouverte par Frederick (1998) amène à se demander dans quelle mesure la diffusion contemporaine de la responsabilité sociale de l’entreprise ne serait pas alimentée, au moins en partie, par une quête de sens dans le domaine managérial, une véritable recherche de spiritualité et de religiosité au-delà de la religion traditionnelle : « Religions de substitution, religions de remplacement, religions analogiques : les Anglo- Saxons parlent même de surrogate religions selon une formule empruntée au droit et que l’on pourrait traduire par « religions subrogées », phénomènes qui agissent à la place et en qualité de religion » (Hervieu-Léger, 1993, p. 42). Cette explication mérite d’être analysée de manière plus approfondie, spécialement dans le contexte académique et professionnel américain.

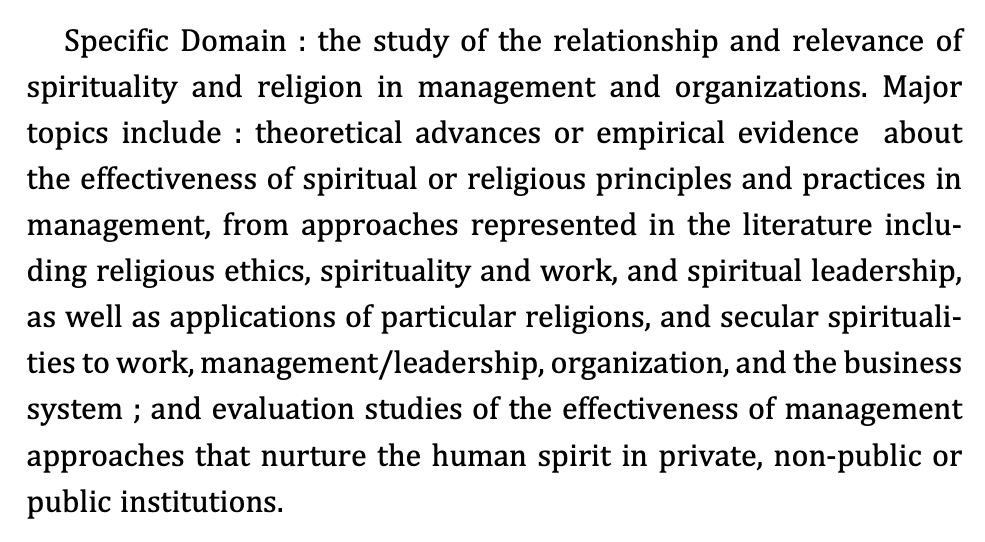

On a assisté ces dernières années à la création d’une division consacrée au Management, à la Spiritualité et à la Religion au sein de la prestigieuse Academy of Management américaine (dont la mission est présentée dans l’encadré 1). Les travaux publiés par les membres de cette subdivision, qui ne dispose aujourd’hui que d’un statut probatoire et provisoire de « groupe d’intérêt » mais compte déjà plus de 500 membres6, constituent une source de données intéressante pour comprendre les liens qu’entretient la perspective religieuse avec la responsabilité sociale de l’entreprise.

Encadré 1 : La mission de la division « Management, Spiritualité et Religion »

Source :

Site de l’Academy of Management.

Dans les faits, on peut cependant noter que les pratiques qui se revendiquent du «développement durable» dans l’entreprise peuvent s’écarter de l’idée d’équité intergénérationnelle à l’origine du concept (cf. Aggeri, Pezet et al., 2005).

Il s’agit de notre propre traduction de la citation de Michael Porter.

Cette dimension normative des outils et dispositifs managériaux peut être bien comprise à travers le cadre d’analyse proposé par Hatchuel et Weil (1992), proposant que tout dispositif managérial puisse être appréhendé à travers son substrat technique, sa vision simplifiée des relations au sein de l’organisation et sa philosophie gestionnaire.

Ces évolutions, et de manière plus générale, la diffusion et l’extension contemporaine de la notion de RSE, nous semblent à resituer dans un contexte plus général d’une crise des systèmes de légitimité (Laufer, 1993), ou de chute des grandes valeurs idéologiques religieuses et macro-sociales qui ont structuré l’histoire du XXe siècle (Lipovestky, 1983; Fukuyama, 1992; Furet, 1995). On peut ainsi se demander dans quelle mesure la crise contemporaine des valeurs ne constitue pas une ressource pour la diffusion et l’adoption des pratiques de la responsabilité sociale de l’entreprise, réinsufflant ainsi un souffle spirituel et idéologique, là où la logique «actionnariale» affaiblit le sens du travail. Cheit, en 1975, fait déjà remarquer que la maximisation de la valeur actionnariale ne constitue pas une valeur propre à motiver les nouvelles générations pour devenir manager et voit dans la RSE et le champ Business and Society un moyen de reconstruire la mission sociale des organisations et d’y réinvestir du sens.

Cette hypothèse selon laquelle les mouvements sociaux portant la responsabilité sociale de l’entreprise capitalisent en partie sur la crise des idéologies contemporaines en « réinvestissant » un sens fort et une forme de spiritualité semble surtout valide dans le contexte socioculturel américain. Les « traductions » européennes opérationnelles de la notion de RSE semblent plutôt liées quant à elles à une forme d’évitement du religieux.

L’évitement du religieux comme stratégie de légitimation et de diffusion de la responsabilité sociale de l’entreprise en Europe

L’engouement religieux contemporain autour de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise caractérise en effet essentiellement la tradition de recherche américaine, lorsque cette notion est appréhendée dans la perspective plus philosophique et normative, caractéristique des approches Business Ethics. Alors que les pays européens de tradition chrétienne, tels que la France, auraient pu offrir un terrain réceptif à une approche empreinte de valeurs catholiques, le processus de diffusion du concept semble être paradoxalement passé par une amoralisation de la notion, esquissant les traits d’une conception laïque de la RSE.

La pratique de l’investissement socialement responsable, que l’on peut considérer comme l’expression de la recherche d’une responsabilité sociale par les actionnaires sur les marchés financiers (Hutton et al., 1998), illustre l’amoralisation sous-jacente à la diffusion « concrète » de la responsabilité sociale de l’entreprise en Europe. Une série de recherches empiriques menées en France sur la diffusion de la pratique de l’investissement socialement responsable (ISR) tend en effet à montrer que, pour être « adopté » en France, il doit être « adapté » (Akrich et al., 1988) d’une manière qui l’a considérablement éloigné de ses fondements religieux (Déjean et al., 2004 ; Giamporcaro, 2004 ; Gond et Leca, 2004).

Un phénomène similaire est observé dans le cas de l’importation de l’investissement socialement responsable en Hollande (Louche, 2004). Aux États-Unis, l’institutionnalisation et la construction historique du champ de l’ISR répondent à une logique avant tout militante et s’inscrivent dans un ensemble de mouvements religieux et sociaux cherchant à promouvoir certaines valeurs (Giamporcaro, 2004). D’abord mobilisée par les Quakers et les congrégations religieuses pour pouvoir investir dans des entreprises agissant en conformité avec leur système de valeurs, les premières pratiques d’investissement socialement responsable consistent à exclure des portefeuilles d’investissement les entreprises impliquées dans des activités jugées immorales (ex. jeux, alcool, tabac, pornographie) (voir Férone et al., 2001 ; Giamporcaro, 2004). L’usage de tels critères d’exclusion est aujourd’hui encore très largement dominant dans le monde anglo-saxon de l’ISR (SIF, 2007).

Cet état de fait contraste avec la situation de pays tels que la France ou les Pays-Bas. Si, dans les deux cas, les premières expériences d’investissement socialement responsable sont le fait de congrégations religieuses et restent fortement empreintes de normativité (Giamporcaro, 2004 ; Louche, 2004), le décollage du marché de l’ISR dans ces deux pays a été fortement influencé par la présence d’agences de notation sociale et environnementale (Arese et Triodos) qui ont présenté la responsabilité sociale dans une perspective dénuée d’enjeux religieux (Gond et al., 2005 ; Igalens, 2005). Ce processus s’est appuyé sur les propriétés d’objectivation inhérentes à la quantification (Déjean et al., 2004) et ces agences ont proposé des critères d’évaluation de la responsabilité sociale de l’entreprise plus managériaux que moraux. Les pratiques d’investissement socialement responsable dominantes en France sont aujourd’hui très majoritairement fondées sur des critères « positifs » d’évaluation des entreprises qui ne laissent que peu de place au jugement moral – au moins dans le discours de leurs promoteurs (Déjean et al., 2004 ; Gond, 2006 ; Gond & Leca, 2004).

De tels phénomènes ne sont pas seulement observés dans le cas de l’investissement socialement responsable, ils ont aussi été mis en évidence pour d’autres dimensions de la RSE, pour d’autres acteurs et à d’autres échelles socio-organisationnelles. Ainsi, Crane (2000) décrit la dynamique d’amoralisation des discours sous-jacente à l’adoption de pratiques de management environnemental (greening). Au travers de l’analyse de trois cas de mise en œuvre de programmes visant à éco-responsabiliser des organisations variées (entreprise classique, entreprise ayant une mission sociale et de collaboration entre organisations non-gouvernementales et entreprises), il fait très clairement ressortir que l’adoption concrète d’actions environnementales résulte de la capacité des acteurs à vendre ces «pratiques» à d’autres acteurs. Or, il apparaît dans les trois contextes que les dimensions morales qui pourraient être utilisées pour justifier la prise en compte d’une de ces pratiques, sont le plus souvent tuées ou effacées au profit d’une rationalisation managériale de l’intérêt économique et pratique d’adopter de tels programmes (Crane, 2000).

Ces traductions managériales européennes d’une RSE dénuée de morale sont à mettre en regard avec l’émergence du terme de développement durable dans les discours contemporains. En Europe, à la différence des États-Unis, la notion de responsabilité sociale de l’entreprise est largement assimilée à celle de développement durable. On peut analyser ce rapprochement conceptuel comme une réponse à une difficulté récurrente : celle de dégager un fondement normatif consensuel, susceptible de fournir une doctrine solide et stable sur laquelle appuyer l’action des entreprises. Suivant la définition de Bruntland (1987), le principe dérivé de la notion de développement durable est qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des pratiques qui ne ponctionnent pas les ressources des générations à venir et leur capacité à répondre à leurs besoins. Cette règle apparaît suffisamment consensuelle pour être assez largement acceptée7. D’autre part, son détachement apparent de toute forme d’éthique religieuse permet de requalifier la notion de responsabilité sociale de l’entreprise, en lui donnant une portée plus universelle (Aggeri et al., 2005). À travers l’idée de développement durable, on assiste ainsi à une «laïcisation» de la RSE qui a favorisé sa diffusion dans la sphère managériale européenne. Du point de vue théorique, ce mouvement de laïcisation a des conséquences importantes : une telle évolution amène à détacher la responsabilité sociale de l’entreprise de certaines de ses racines socioculturelles les plus profondes. On sort ainsi d’un contrôle du social sur l’entreprise (particulièrement marqué à travers la notion de « stewardship » décrite précédemment), où l’entreprise est subordonnée à la société. La perspective est alors moins conflictuelle : l’entreprise devient l’une des parties prenantes à l’exploration de solutions de développement plus durable, en réconciliant les dimensions environnementales, sociales et économiques de son activité (Elkington, 1998).

Ces trois exemples, basés sur les pratiques et les discours managériaux relatifs à la RSE, peuvent laisser penser que sa diffusion procède, sur le terrain, d’une logique de neutralisation de ses dimensions morales et/ou religieuses.

La responsabilité sociale de l’entreprise comme religion ? La métaphore religieuse comme instrument critique et comme grille d’analyse

Il semble ainsi que le statut de la religion constitue une ligne de démarcation entre deux « mondes » de la responsabilité sociale de l’entreprise. Le premier regroupe des auteurs largement marqués par les approches d’éthique en entreprise, plaçant la religion au cœur du travail de conceptualisation de la RSE. Le second regroupe des acteurs (professionnels, académiques et civils) qui se servent de la religion comme repoussoir et tendent à redéfinir la responsabilité sociale dans une optique amoralisée. De ces deux visions, c’est la seconde, avec sa promesse de rationalité et d’intégration à la logique de l’entreprise et des marchés (comme en témoigne la notion de Tripple Bottom Line) qui semble actuellement s’imposer (Norman et MacDonald, 2004).

Dès lors, quelle place laisser à la morale dans l’analyse ? Certaines approches proposent d’en écarter définitivement toute considération religieuse et normative. Pourtant, force est de constater que l’étude de la responsabilité sociale de l’entreprise comme croisade portée par des entrepreneurs éclaire sous un nouveau jour les dynamiques du concept et des pratiques associées à cette notion.

Un constat critique : la responsabilité sociale de l’entreprise, une religion aux mille paroisses?

La critique adressée par Michael Porter aux « champs » académiques et professionnels de la RSE apparaît particulièrement utile pour saisir la façon dont la métaphore religieuse reste utilisée comme mode de stigmatisation du discours et des théories de la responsabilité sociale de l’entreprise.

« Ma principale critique est que le champ de la responsabilité sociale de l’entreprise est devenu une religion avec ses prêtres, et pour laquelle il n’y aurait plus besoin ni de faits ni de théories. Trop de professeurs et de managers se satisfont de l’argument selon lequel « on sent que c’est bien ». Trop d’actions philanthropiques sont dirigées par les croyances personnelles des dirigeants. Et presque toute la philanthropie d’entrpprise est focalisée sur le renforcement de la marque et la construction d’une réputation de bon citoyen. Il s’agit de se faire des amis. […] Je suis en désaccord complet avec cette approche. […] Je voudrais que les entreprises réagissent à des pressions au lieu de développer des stratégies affirmatives » (Porter, 2003)8.

Porter oppose ensuite sa propre vision de la philanthropie stratégique à une conception de la RSE considérée comme relevant de l’ordre de l’émotionnel, de la croyance et de l’amateurisme, là où son approche déploie rationalité, analyse et professionnalisme (Porter, 2003). Il s’agit de faire le Business Case de la responsabilité sociale de l’entreprise, c’est-à-dire de montrer, au travers d’une étude « coût-bénéfice », le bien- fondé d’un investissement dans des politiques de responsabilité sociale – démonstration sans laquelle les enjeux véritables du management restent hors de portée des intéressés.

Ces arguments rejoignent ceux qui ont déjà été employés pour caractériser les pratiques de gestion environnementale dans les années 1990 et 2000. Ainsi, Newton et Hart (1997) et plus récemment Crane et Starkey (2003) ont mis en évidence le soubassement idéologique « évangélisateur » qui structure les discours relatifs au verdissement des entreprises. À nouveau, il s’agit, en mettant en valeur les connotations religieuses des termes employés, de mieux en souligner le caractère incongru, voir « kitsch » (Newton et Hart, 1997). Rolwey et Berman (2000) ont mis en avant de leur côté les dimensions idéologiques associées à la quête d’une relation positive entre performances sociétales et financières, véritable Saint Graal de la recherche en Business and Society, propre à (ré)concilier la tension permanente entre les objectifs économiques et sociétaux (Rowley et Berman, 2000).

Ce mode d’analyse de la responsabilité sociale de l’entreprise peut être considéré plus sérieusement comme une métaphore offrant de véritables voies de recherche et des modes d’analyse empiriques originaux de la diffusion contemporaine des discours et pratiques de la RSE.

Une métaphore pertinente : la RSE comme croisade portée par les nouveaux entrepreneurs de morale ?

Si l’amoralisation des discours de la responsabilité sociale de l’entreprise apparaît comme est un phénomène réel et significatif, il semble que la dimension morale reste tout de même un élément important pour comprendre ses dynamiques. On peut en effet entendre la RSE comme un espace dans lequel interviennent différents entrepreneurs de morale (Becker, 1985) visant à créer de nouvelles normes et transformer les pratiques d’entreprise. Becker montre que l’élaboration de normes n’est pas le résultat d’un processus naturel mais le produit de l’action d’entrepreneurs de morale, qui doivent « [persuader] la population […] que quelque chose doit être fait à ce sujet. Pour qu’une norme soit créée, il faut que quelqu’un appelle l’attention du public sur les faits, donne l’impulsion indispensable pour mettre les choses en train, et dirige les énergies ainsi mobilisées dans la direction adéquate » (Becker, 1985, p. 186). Ces acteurs sont mus par leur intérêt personnel mais aussi et avant tout par des « motifs humanitaires » (Becker, 1985, p. 172). Il décrit leur action comme une forme de« croisade morale » ou « humanitaire ».

Un tel cadre peut être mobilisé pour analyser de nombreuses dynamiques à l’œuvre dans le champ de la responsabilité sociale de l’entreprise. Ainsi, Glazer et Glazer (1998) ont souligné le rôle de tels « croisés » dans l’émergence et la prise en compte des enjeux environnementaux dans les agendas politiques. Dans des contextes nationaux où ces questions ne sont pas connues du public ou ignorées par les dirigeants (car antinomiques aux choix et orientations politiques), ces acteurs, souvent locaux, ont joué un rôle majeur dans la prise de conscience collective des crises environnementales et l’élaboration de nouvelles normes (Glazer et Glazer, 1998). De même, on peut rapprocher la notion d’entrepreneurs de morale à la question de la mobilisation des parties prenantes. Selon le cadre proposé par Rowley et Moldoveanu (2003), il est difficile de rendre compte de la mobilisation des parties prenantes pour infléchir des pratiques d’entreprises par une approche uniquement centrée sur les intérêts individuels. Ils évaluent l’action de ces groupes à travers de nouvelles variables, par exemple l’existence d’une identité commune – identité qui peut être celle d’un groupe d’entrepreneurs de morale, structurée par un ensemble de valeurs à défendre (Rowley et Moldoveanu, 2003).

Enfin, il est intéressant d’analyser l’action de certains individus, les «entrepreneurs institutionnels» assurant la promotion des marchés du développement durable (DiMaggio, 1988 ; Waddock, 2008). Ces acteurs élaborent simultanément des discours managériaux, une infrastructure de marchés dans le champ du développement durable et organisent le déploiement de nouvelles pratiques dans les entreprises (pour une analyse détaillée de ces processus : Acquier et Aggeri, 2007 ; Acquier et Gond, 2006; Aggeri et al., 2005 ; Déjean et al., 2004 ; Waddock, 2008). Quelle est la logique d’action de ces entrepreneurs qui sont aujourd’hui les porteurs d’une vision de la responsabilité sociale apparemment plus rationnelle et mieux adaptée aux modes d’action du management ? Parmi ces architectes, John Elkington (qualifié de « gourou » du management), fondateur du cabinet de conseil anglais Sustain Ability, a joué un rôle particulièrement important. Dans son best seller Cannibals With Forks (Elkington, 1998), il expose son ambition de civiliser le capitalisme, les entreprises et les marchés dont les modes de fonctionnement actuels sont jugés autodestructeurs. Derrière un langage opérationnel qui entre en résonance avec les logiques et les enjeux des entreprises, derrière des instrumentations aisément transposables sur le terrain, l’action d’Elkington est aussi normative, et largement conforme à la logique d’évangélisation sous-jacente à l’action de l’entrepreneur de morale décrit par Becker.

Il semble ainsi que l’amoralisation, dimension caractéristique des discours managériaux sur la RSE, masque une normativité intégrée dans des outils et des pratiques managériaux qui visent à modifier les règles du jeu économique9. La théorie se mêle ainsi aux règles du jeu économique.

Discussion et implications

Ainsi, on conseillera d’ajouter des activités en amont ou en aval pour pouvoir présenter une filière complète même si ces activitéssont juridiquement hors champ de la responsabilité de l’entreprise. Parallèlement, on ne présentera pas des activités marginales quisont, elles, sous la responsabilité de l’entreprise.

L’eschatologie est le discours philosophique ou théologique sur la fin du temps.

Le mot « religion » vient du latin « religare », relier, mais paradoxalement les spécialistes du fait religieux ont bien mis en évidence le fait que la religion est à la fois ce qui relie et ce qui sépare (Van der Leeuw, 1970 ; Eliade, 1988, 1989). Ce qui relie une communauté sur des bases religieuses, c’est évidemment la croyance en un certain nombre de valeurs et le partage de rituels. Ce qui sépare, par exemple le sacré et le profane, c’est une certaine conception du temps et de l’espace. Sous cette double acception, on peut considérer la RSE comme une religion (3.1). D’autres éléments constitutifs de la religion sont, en revanche, sans équivalents dans la responsabilité sociale de l’entreprise, les théophanies par exemple. Mais sous réserve d’accepter la dimension symbolique de faits religieux, de nombreuses pistes de recherchedemeurent à explorer (3.2.).

Vers une approche de la responsabilité sociale de l’entreprise comme religion?

On peut envisager, comme nous l’avons fait, l’histoire génétique de la RSE en mettant en évidence ses racines religieuses. L’historien des religions montre ainsi comment le judaïsme a engendré le christianisme qui a engendré le mormonisme, etc… On peut également adopter le point de vue de la responsabilité sociale de l’entreprise en tant que nouvelle religion et essayer de montrer en quoi son fonctionnement ressemble à celui d’une religion : nous avons ainsi relevé l’expression de Porter concernant « les prêtres de la responsabilité sociale de l’entreprise ». Mais plus fondamentalement, une religion agrège, crée une communauté de valeurs et de pratiques. Une religion définissant ce qui est sacréétablit une frontière nette avec ce qui ne l’est pas, le profane. La responsabilité sociale de l’entreprise crée une communauté de valeurs et de pratiques, elle engendre des rites.

Les textes fondateurs de la RSE se réclament tous de valeurs universelles, qu’il s’agisse de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, de la Déclaration de Rio de 1992, des principes et droits fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne adoptée à Nice en 2000 (Igalens et Joras, 2002). Pour ne citer qu’un exemple, lorsque le Secrétaire Général des Nations Unis lance à Davos en 1999 le « pacte mondial des entreprises » il déclare : “I propose that you, the business leaders gathered in Davos, and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles, which will give a human face to the global market.”(Kofi Annan) S’adressant aux dirigeants d’entreprises multinationales, cet appel aux valeurs n’est pas sans conséquences symboliques et pratiques. Au-delà des principes d’efficacité et d’efficience propres au fonctionnement des marchés, au-delà des règles de légalité et de légitimité dont l’Organisation des Nations-Unies (ONU) est forcément garante, il s’agit de se référer à un ordre supérieur. L’universalité des dix principes du pacte mondial produit un effet que l’on peut qualifier, selon le néologisme de Morin, de « reliance ». Le but est de rassembler les grandes entreprises, de leur donner un cadre moral et, en ce sens,on peut comparer les effets de la responsabilité sociale de l’entreprise à ceux d’une nouvelle religion. Cette ressemblance concerne également la séparation entre ce qui est sacré et ce qui est profane. La définition des périmètres constitue un des fondements de la responsabilité sociale et il n’est pas anodin de remarquer l’attention portée à ce sujet dans la GRI (Global Reporting Initiative). La RSE offre l’avantage de dépasser les limites de ce qui est visible (les produits, les unités de production, les marques commerciales) et de prendre sens à un niveau « corporate ». Que ce soit dans le temps, dans l’espace ou parmi les hommes, la responsabilité sociale de l’entreprise introduit une frontière nette et souvent originale entre ce qui est dans son champ et ce qui ne l’est pas. Concernant les activités, l’entreprise doit nettement délimiter celles auxquelles elle applique les principes de la responsabilité sociale. Cette segmentation est souvent plus symbolique que fidèle à la réalité10. Concernant les hommes, elle doit également s’intéresser à ceux qui ne sont pas « juridiquement » de sa compétence, en distinguant les salariés de ses fournisseurs, par exemple. Ce travail de fractionnement en vue d’appliquer certains principes universels renvoie à une composante essentielle de toute religion, la séparation du sacré et du profane. Les quelques 300 entreprises françaises qui adhèrent au pacte mondial le font pour bénéficier de l’image positive de l’ONU, mais au delà de l’adhésion, il y a parfois une conversion à la responsabilité sociale de l’entreprise de la part de nombreux dirigeants qui placent volontairement leur entreprise dans une communauté mondiale reposant sur des valeurs.

S’il reste incantatoire, le discours en appelant aux valeurs ne suffit pas à fonder le rapprochement entre la RSE et la religion. Il s’incarne aussi dans des pratiques, qualifiées de « bonnes pratiques ». Dans la mesure où certaines d’entre elles deviennent répétitives et largement partagées, on peut même les qualifier de “rituelles”. Le choix puis le partenariat d’une ou plusieurs organisations non-gouvernementales, caution de la valeur de certains engagements, la réunion et la mesure de satisfaction de panels de parties prenantes, la reddition de comptes dans des rapports de plus en plus normés, l’évaluation revendiquée par des agences de notation extra-financière, la participation à des clubs ou à des rassemblements d’entreprises engagées dans la même direction ou l’orientation de la communication sur des axes de développement durable constituent autant d’exemples de pratiques régulières et hautement codifiées dont il serait souvent difficile de justifier «rationnellement» le contenu.

Les rites de la responsabilité sociale ont de nombreuses vertus dont la première est de rassembler des entreprises qui, sans eux, resteraient éloignées et pourraient être perçues comme agressives. Se réunir pour défendre l’environnement, préserver la biodiversité, les droits de l’enfant ou pour lutter contre la corruption permet à l’ensemble des participants de bénéficier d’un effet de communauté. La religion est souvent perçue comme un signe d’appartenance et un marqueur de personnalité : dire d’une personne qu’elle appartient à tel culte, c’est la classer dans un groupe, dire qu’elle pratique telle religion, c’est aussi lui prêter certaines caractéristiques supposées partagées par tous les pratiquants. La responsabilité sociale de l’entreprise devient pour ceux qui l’adoptent à la fois un signe d’appartenance (renforcé par la multiplication des clubs et groupements en tout genre qui ressemblent à des chapelles) et laisse à penser que l’entreprise adopte un comportement responsable dans un certain nombre de domaines, notamment en prenant des engagements volontaires et en rendant des comptes.

Des pistes de recherche à explorer

De nombreuses pistes restent à explorer pour analyser la religion de la responsabilité sociale de l’entreprise. Nous n’avons pas pu évoquer certaines religions qui ont également contribué à ses fondements.

Une autre piste concerne le décryptage des discours et notamment les formes rhétoriques utilisées dans les rapports de développement durable, les chartes d’entreprises et l’ensemble des récits dans lesquels l’entreprise évoque ses engagements en matière de responsabilité sociale. Le discours religieux n’est pas construit comme un discours ordinaire, il conviendrait de s’interroger sur l’énonciation et sur les identités d’auteur, de narrateur et de personnage dans des récits souvent très ambigus. Qui parle, au nom de qui et à propos de qui ?

La perspective eschatologique11 dans la RSE serait également intéressante dans la mesure où l’épuisement des ressources naturelles, la pollution et, de façon générale, les risques liés à la dégradation de l’environnement, façonnent un horizon qui n’est pas sans rappeler “ la fin des temps ” des religions. Chaque catastrophe écologique nouvelle nourrit cette idée.

D’un point de vue sociologique, l’analyse du clergé de la responsabilité sociale de l’entreprise reste également à produire et l’heureuse expression de Porter devrait être suivie de typologies plus fines, permettant de distinguer les évêques, les cardinaux mais aussi les missionnaires et les gourous de la RSE…

D’un point de vue de psychologie sociale, l’acte de « conversion » à la responsabilité sociale n’a été qu’abordé, mais déjà des témoignages abondent de dirigeants qui décrivent sous ce terme leur engagement (un exemple est fourni dans le film « The Corporation »).

Sur le terrain philosophique, Hans Jonas voit le principe de responsabilité comme un fondement essentiel quant à la part morale de la responsabilité sociale de l’entreprise. Mais d’autres approches semblent nécessaires, notamment sur le renouvellement de la pensée au sujet des droits de propriété, des biens communs de l’humanité, etc…

Enfin, la question de la nature de la transcendance à l’œuvre dans la RSE ne peut être entièrement éludée. Même si notre contribution est essentiellement historique et métaphorique (« la responsabilité sociale de l’entreprise comme religion »), force est de constater que certains mouvements écologistes extrémistes contemporains ont franchi le pas et que pour eux « Gaïa », la Terre, est une divinité, retrouvant en cela des croyances et des pratiques connues de religions anciennes.

Bibliographie

Ackerman, R. W. (1973). How companies respond to social demands. Harvard Business Review, (July-August): 88-98.

Ackerman, R. W. et R. A. Bauer (1976). Corporate Social Responsiveness. Reston Virginia.

Acquier, A. et F. Aggeri (2007).“The Development of a CSR Industry : Legitimacy and Feasibility as the Two Pillars of the Institutionalization Process”, in De Bakker F., Den Hond F., Neergard P. (eds), CorporateSocial Responsibility in Action: Talking Doing and Measuring, Ashgate Publishing, pp. 149-165.

Acquier, A. Et J.-P. Gond (2006). Les enjeux théoriques de la marchandisation de la responsabilité sociale de l’entreprise. Revue Gestion, 31(2) : 83-91.

Acquier, A. & Gond, J. P. (2007). « Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : (re)lecture et analyse d’un ouvrage fondateur : Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen (1953) ». Finance Contrôle Stratégie, 10(2) : 5-35.

Aggeri, F., E. Pezet, C.Abrrassart et Acquier A. (2005). Organiser le développement durable. Paris,Vuibert, 277p.

Aguilera, Ruth V. ; Rupp, Deborah E. ; Williams, Cynthia A. ; Ganapathi, Jyoti. Putting The S Back in Corporate Social Responsibility: a Multilevel Theory Of Social Change in Organizations… Academy of Management Review, 32(3): 836-863

Akrich, M., Callon, M., et B. Latour (1988). À quoi tient le succès des innovations ? Deuxième épisode: l’art de choisir les bons porte-paroles. Gérer et comprendre. Annales des mines, pp. 14-29.

Ballet, J. et F. de Bry (2001). L’entreprise et l’éthique. Paris, Éditions Du Seuil. Becker, H. S. (1985) [1963]. Outsiders. Paris, A. M. Métaillé.

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the businessman. New York, Harper & Brothers.

Boxenbaum, E. et J.-P. Gond (2004). Studying the diffusion of SRI. Note de recherche du LIRHE.

Capron, M. et F. Quairel-Lanoizelée (2004). Mythes et réalités de l’entreprise responsable – Acteurs, enjeux, stratégies. Paris, La Découverte.

Clark, J. M. (1916). The Changing Basis of Economic Responsibility. The Journal of Political Economy, 24 (3) :209-229.

Clark, J. M. (1939). Social Control of Business. New-York, Mc Graw-Hill, 2d edition.

Crane, A. (2000). Corporate greening as amoralisation. Organization Studies, 21(4) : 673-697.

Crane, A. et K. Starkey (2003). Toward Green Narrative: Management and the Evolutionary Epic. Academy of Management Review, 28 (2) : 220-237.

Déjean, F. et J.-P. Gond (2004). La responsabilité sociétale des entreprises : enjeux stratégiques et méthodologies de recherche. Finance, Contrôle, Stratégie, 7(1) : 5-31.

Déjean, F., J.-P. Gond, et al. (2004). Measuring the unmeasured : an institutional entrepreneur strategy in an emerging industry. Human Relations, 57(6) : 741- 764.

DiMaggio, P. J. (1988). Interest and Agency in Institutional Theory. In : L. Zucker (ed.) Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment. Cambridge, Mass, Ballinger Press, pp. 3-22.

Donaldson, T. (1999). Making Stakeholder Theory Whole. Academy of Management Review, 24(2) :237-241.

Donaldson, T. et T. W. Dunfee (1994). Toward a unified conception of business ethics : integrative social contracts theory. Academy of Management Review, 19 (2) : 252-284.

Donaldson, T. et L. E. Preston (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20(1) : 65-91.

Eliade, M. (1988). Le sacré et le profane. Paris, Petite bibliothèque Payot. Eliade, M. (1989). Traité d’histoire des religions. Paris, Petite bibliothèque Payot.

Elkington, J. (1998). Cannibals With Forks – The tripple bottom line of the 21st century business. Oxford, Capstone publishing.

Epstein, E. M. (2000). Contemporary Jewish Perspectives on Business Ethics: The Contributions of Meir Tamariand Moses L. Pava – A Review Essay. Business Ethics Quarterly, 10(2) : 423-541.

Epstein, E. M. (2002). The Field of Business Ethics in the United States : Past, Present and Future [1]. Journal of General Management, 28(2) : 1-29.

European Commission (2001). Promoting a European framework for corporate social responsibility. Green Paper. Luxembourg, Belgium, European Commission – Employment and Social Affairs.

Ferone, G., C.-H. (d’) Arcimoles, P.Bello, N. Sassenou (2001). Le développement durable, des enjeux stratégiques pour l’entreprise. Paris, Éditions d’Organisation, 344 p.

Frederick, W. C. (1978). From CSR1 to CSR2 : The Maturing of Business-and- Society Thought (working paper 1978 – published in 1994). Business and Society, 33(2) : 168-188.

Frederick, W. C. (1986). Toward CSR3 : Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in CorporateAffairs. California Management Review, 28(2) : 126-141.

Frederick, W. C. (1998). Moving to CSR4. Business & Society, 37 (1) : 40 – 60. Freeman, R. E. (1994). The politics of stakeholder theory : some future directions.

Business Ethics Quarterly, 4(4) : 409-421.

Fukuyama, F. (1992). La fin de l’histoire et le premier homme. Paris, Gallimard.

Furet, F. (1995). Le Passé d’une illusion. Essai sur l’histoire de l’idéologie communiste au XXe siècle. Paris, Robert Laffont et Calmann-Lévy.

Giamporcaro, S. (2004). L’investissement socialement responsable en France. Un outil au service d’une action politique par la consommation ? Sciences de la Société, 62 : :169-188.

Glazer, P. M. et M. P. Glazer (1998). The environmental crusaders : confronting environmental disaster and mobilizing community. University Park, PA, Pennsylvania State Universtiy Press.

Gond, J.-P. (2006). Contribution à l’étude du concept de performance sociétale de l’entreprise. Fondements théoriques, construction sociale, impact économique. Thèse de doctorat, Université Toulouse I – SciencesSociales.

Gond, J.-P. et J. Igalens, (2008). La Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Paris, Presses Universitaires deFrance.

Gond, J.-P. et B. Leca (2004). La construction de la notation sociale des entreprises, ou l’histoire d’Arese. Sciences de la Société, 62 : 189-207.

Gond, J.-P., C. Louche, Ventresca M. (2005). Legitimating Social Rating Organizations : On the role of objects in the micro-processes of SRI legitimation in Europe. Proceedings of the Sixteenth annual Meeting of the International Association for Business and Society.

Gond, J.-P. et A. Mullenbach (2004). Les fondements théoriques de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Revue des Sciences de Gestion, 205 : 93-116.

Guépin, A. (1885). Nantes au XIXe siècle. Paris, Sebire.

Habisch, A., Jonker, J., Wegner, M., & Schmidpeter, R. E. 2005. Corporate social responsibility acrossEurope. Berlin : Springer.

Heald, M. (1961). Business Thought in the Twenties : Social Responsibility.

American Quarterly, 13(2) : 126-139.

Heald, M. (1970). The Social Responsibilities of Business : Company and Community, 1900-1960. Cleveland, Case Western Reserve University Press.

Hervieu Léger D. (1993). La religion pour mémoire. Paris, Cerf.

Hutton, R. B., d’Antonio, L., & Johnsen, T. (1998). Socially Responsible Investing. Business & Society,37 (3) : 281-306.

Igalens, J. (2004). Tous Responsables. Paris, Éditions d’Organisation.

Igalens, J. (2005). Sens de la recherche et recherche de sens dans les sciences de gestion. In P. Roussel et F. Wacheux (éds.) Management des ressources humaines. Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales. Bruxelles, de Boeck.

Igalens, J. et M. Joras (2002). La responsabilité sociale de l’entreprise. Paris, Ed. d’Organisations.

Laufer, R. (1993). L’Entreprise face aux risques majeurs : à propos de l’incertitude des normes sociales. Paris, L’Harmattan.

« Les encycliques sociales » cahiers de documentation catholique. Éditions Bonnes Presses. Nihil Obstat du13/02/62 et imprimatur du 15/02/62.

Lipovestky, G. (1983). L’ère du vide. Paris, Gallimard.

Louche, C. (2004). Ethical Investment. Processes and mechanisms of institutionalisation in the Netherlands, 1990-2002, Unpublished PhD Dissertation, University of Rotterdam.

Maignan, I., & Ralston, D. A. 2002. Corporate social responsibility in Europe and the U.S. : Insights frombusinesses’ self-presentations. Journal of International Business Studies, 33 (3) : 497-514.

Marx, K. (1847). Le manifeste du parti communiste.

Matten, D. et J. Moon (2008). ‘Implicit’ and ‘Explicit’ CSR : A conceptual framework for understanding CSR in Europe. Academy of Management Review, 33 (2) : 404-424.

Minus, P. M. (1993). The Ethics of Business in a Global Economy. Boston/ Durtrecht, Kluwer.

Norman, W. et C. MacDonald (2004). Getting to the bottom line of the “tripple bottom line”. Business Ethics Quarterly, 14 (2) : 243-263.

Pasquero, J. (1995). Éthique et entreprises : le point de vue américain. Le management aujourd’hui, une perspective nord-américaine. Québec, Presses Universitaires de Laval.

Pasquero, J. (2005). La responsabilité sociale de l’entreprise comme objet des sciences de gestion : Un regard historique. Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. M.-F. Turcotte and A. Salmon, Presses de l’Université du Québec.

Porter, M. (2003). Interview with Michael Porter “CSR a religion with too many priests?” European Business Forum.

Rowley, T. J. et S. Berman (2000). A Brand New Brand of Corporate Social Performance. Business & Society, 39(4) : 397-418.

Rowley, T. J. et M. Moldoveanu (2003). When will stakeholder groups act? An interest-and identity-based model of stakeholder group mobilization. Academy of Management Review, 28(2) : 204-219.

Van der Leeuw, G. (1970). La religion dans son essence et sa manifestation.

Phénoménologie de la religion. Paris, Payot.

Waddock, S. (2008). The difference makers. How social and institutional entrepreneurs have constructed the infrastructure for corporate responsibility. Sheffield, Greenleaf.

Weber, M. (1967) [1905]. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris, Plon.

Aucun commentaire.