Allô maman bobo (1) l'électorat urbain, de la gentrification au désenchantement

La ville ne fait plus rêver. Les métropolitains sont de plus en plus nombreux à se résigner aux métropoles pour des raisons professionnelles.Introduction

À quel moment le métropolitain s’est-il refuser le droit d’exprimer ses fragilités?

La gentrification, grande mutation urbaine de la fin du XXe siècle

Les municipales de 2001 et 2008 : la politisation du concept de gentrification

Quand le politique critique le bobo, le monde universitaire accuse le gentrifieur

Une vie de bobo : l’envers du décor

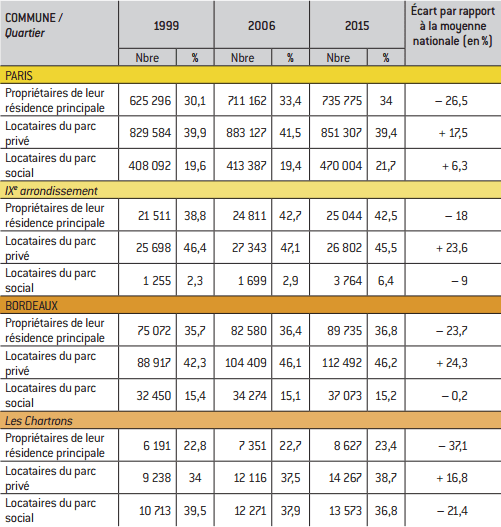

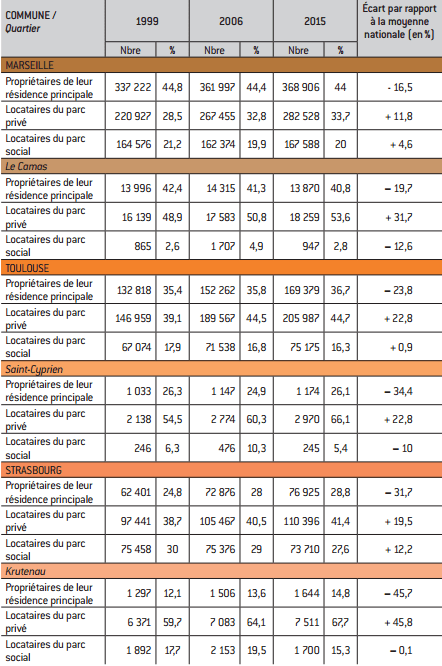

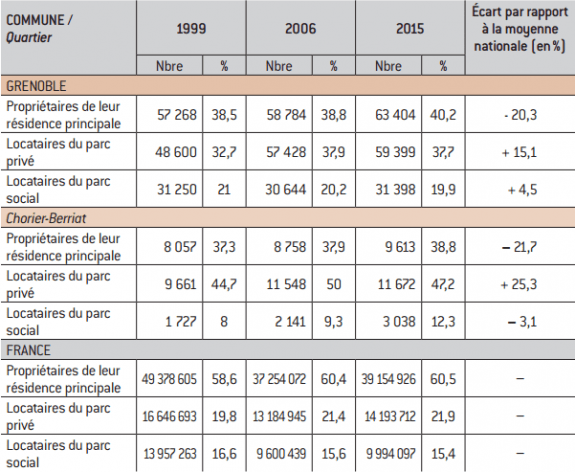

Des gentrifieurs… plus locataires que la moyenne nationale

Une mixité sociale et culturelle de moins en moins choisie

Délinquance et pollution : quand la ville devient une menace

Le désenchantement urbain

Résumé

Alors que les territoires du monde occidental ont longtemps été porteurs d’identités variées, une nouvelle géographie s’est dessinée pour aboutir à une opposition entre des métropoles, concentrant l’essentiel des emplois et des richesses, et des territoires, ruraux ou périphériques, en voie de décrochage. La crise des Gilets jaunes a constitué un moment de cristallisation de cette fracture entre, d’un côté, une France des ronds-points et des voitures diesel, et, de l’autre côté, une France des Vélib’ et des trottinettes. L’analyse de cette fracture géographique s’est doublée d’un discours sociologique et politique opposant une élite urbaine libérale-libertaire et un peuple périurbain en quête de repères et de protections, alimentant le vote populiste.

Les métropolitains présentent les signes d’une meilleure intégration dans l’économie globalisée et l’on en a conclu que tout allait bien pour ces urbains, ignorant par là même tous les signaux qui nous renvoyaient à un malaise singulier. En réalité, la ville ne fait plus rêver. Les métropolitains sont de plus en plus nombreux à se résigner aux métropoles pour des raisons professionnelles. Le statut des cadres s’est dégradé. Dans les quartiers en gentrification, la mixité est de plus en plus subie entraînant, par exemple, une multiplication des pratiques d’évitement scolaire. Enfin, la conflictualisation des relations, la délinquance ou la pollution sont vécues comme autant de menaces dessinant un environnement anxiogène.

Nelly Garnier,

Directrice associée chez Havas Paris.

Villes et voitures : pour une réconciliation

Les lois de la primaire. Celles d'hier, celles de demain.

Les transports et le financement de la mobilité

Numérique et mobilité : impacts et synergies

Pour une complémentaire éducation : l'école des classes moyennes

Les classes moyennes et le logement

Démocraties sous tension - Volume I. Les enjeux

Démocraties sous tension – Volume II. Les pays

Introduction

David Brooks, Bobos in The New Upper Class and How They Got There, Simon and Schuster, 2000.

Technikart, n° 227, 13 novembre 2018.

Nathanaël Rouas, Le Une vie de bobo chômeur, Robert Laffont, 2014.

Laure Watrin et Thomas Legrand, La République bobo, Stock, 2014, p.17.

Norman Mailer, The White Negro. Superficial Reflections on the Hipster, City Lights, 1957.

Voir Mark Greif, « What Was the Hipster? », com/, 22 octobre 2010.

Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse… À chaque élection municipale, le sort des grandes villes est particulièrement scruté car elles constituent un véritable baromètre des rapports de force en présence. Chaque changement de bord politique dans une commune de plus de 100 000 habitants constitue ainsi un événement politiquement marquant, et les prochaines élections municipales de 2020 ne dérogeront pas à la règle. Beaucoup, en effet, s’interrogent sur la manière dont la percée d’En marche ! aux dernières élections se traduira lors du premier scrutin local post-2017. Pour mieux comprendre les enjeux de ces prochaines élections dans les métropoles, il nous est apparu utile de mieux cerner qui sont leurs habitants à l’aube de cette échéance. Cette étude se concentre sur les populations qui ont été le moteur de l’évolution sociologique des métropoles depuis une vingtaine d’années. Elles ont pu être appelées « bobos » ou « gentrifieurs ». Par convention, nous les nommerons « métropolitains » dans la présente étude. Cette note s’attachera à décrire cette population, dont la caractéristique principale est moins son capital économique, variable, que son capital culturel, qui joue un rôle fondamental dans l’attachement à la centralité urbaine. Avec, dans les grandes agglomérations, une part des diplômés du supérieur comprise entre 40 et 70% pour certains quartiers et une part des cadres comprise entre 25 et 50%, il apparaît que cette population à fort capital culturel pèse de manière croissante dans les métropoles.

Au cours des dernières décennies, l’émergence de ces métropolitains a été beaucoup décrite, mais souvent de manière caricaturale et fantasmée, et, qui plus est, statique. Une partie du discours médiatique et politique, mais aussi de la littérature scientifique, a ainsi contribué à imposer l’image d’une population à part, déconnectée du reste du territoire national car placée du côté des gagnants de la mondialisation. D’abord considérée comme acquise à la gauche, la population métropolitaine aurait trouvé dans le macronisme le parfait équilibre entre son libéralisme économique devenu décomplexé et son libéralisme sociétal. Pourtant, alors même que les métropolitains étaient de plus en plus souvent décrits comme une population favorisée et affranchie, de nombreux indices venaient traduire la montée d’un malaise urbain. Car, à l’aube de 2020, la vie métropolitaine n’est plus celle du début des années 2000.

Nous nous attacherons donc à comprendre comment l’image d’un métropolitain supposé privilégié et protégé de tous les maux du monde moderne s’est imposée. Il s’agit dès lors de nuancer cette description en décrivant des insécurités ou des fragilités propres à la vie urbaine et le plus souvent passées sous silence. Par ailleurs, à partir des données objectives existantes, nous tenterons de dresser un portrait-robot de la population métropolitaine à l’aube de 2020 plus juste et plus équilibré. Enfin, nous nous poserons la question de savoir comment ce portrait-robot peut éclairer le prochain scrutin électoral, en particulier pour la droite qui, en un espace-temps très court, semble avoir perdu son ancrage dans les villes.

Les métropolitains : définition de la population concernée

Ceux qu’on appellera ici « métropolitains », définis par leur capital culturel davantage que par leur capital économique, qui est variable, ont été qualifiés de diverses façons depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce qui montre que leur sociologie a été source d’un fort intérêt.

Tout d’abord, le métropolitain est lié à la dynamique de gentrification. Notion forgée dans les années 1960-1970 par des géographes anglais et nord-américains, la gentrification désigne le processus de mutation sociale, économique et urbaine qui affecte certains quartiers populaires centraux sous l’effet de l’arrivée de populations plus aisées, associées aux « nouvelles » classes moyennes. L’installation progressive de ces populations entraîne une augmentation des loyers et des prix de l’immobilier ainsi qu’une transformation du bâti et du tissu commercial. Le terme « gentrifieur » est utilisé pour désigner les populations motrices du processus de gentrification. En réhabilitant des logements dégradés ou d’anciens ateliers ou sites industriels, en attirant de nouveaux commerces, les gentrifieurs contribuent à faire évoluer la structure des quartiers populaires des centres urbains. S’ils participent à un même phénomène de mutation urbaine, ils regroupent cependant une grande variété de profils sociaux ou de trajectoires sociales et résidentielles. Une fois le processus de gentrification mené à son terme, on parlera de « quartiers gentrifiés ».

Pour désigner les métropolitains, on a souvent utilisé la catégorie « bourgeois-bohème » ou sa contraction « bobo », qui a fait son entrée en France en 2000, année de publication de l’essai du journaliste américain David Brooks, Bobos in Paradise1. Le terme ne s’est pas imposé outre-Atlantique mais, en France, il a rapidement pris place dans le langage ordinaire, au point d’entrer dans Le Petit Larousse en 2005. Les bobos désignent les membres de la population des gentrifieurs et se caractérisent par la primauté du capital culturel sur le capital économique dans la construction de leur identité. Le monde universitaire n’a jamais retenu cette terminologie jugée « peu scientifique » de par sa tendance à uniformiser et à simplifier des mécanismes de gentrification hétérogènes mais aussi en raison des connotations psychologiques dont les commentaires journalistiques et politiques l’ont chargée. Beaucoup reconnaissent cependant à la notion d’avoir joué un rôle de « mot-clignotant » permettant d’alerter sur de nouveaux phénomènes sociaux. Depuis, et notamment dans le langage médiatique, le terme « bobo » se décline. En 2018, le magazine Technikart a ainsi publié un article titré : « “Facho- bohème”. Faut-il avoir peur de l’ultradroite en baskets ?2 ». Peu de temps auparavant, un jeune créatif avait publié un ouvrage intitulé Le Bomeur. Une vie de bobo chômeur racontant l’expérience de son licenciement3. Désormais, le bobo se décline à l’infini, mais il s’agit de prendre garde car le terme ne désigne pas toujours les gentrifieurs. Il en va ainsi du « botra », qui désigne tout simplement le bourgeois traditionnel. Les journalistes Laure Watrin et Thomas Legrand ont retenu quant à eux deux grandes catégories de bobo : le bobo gentrifieur, qui habite dans un quartier anciennement bobo mais est avant tout à la recherche de l’entre-soi bobo ; et le bobo mixeur, qui « s’épanouira exclusivement dans un univers de melting-pot, de variété sociale et ethnique, dans des quartiers ou des villes toujours populaires4 ».

S’il semble aujourd’hui que le hipster soit le nouveau bobo, l’appellation tient ses origines des années 1940. L’origine du terme viendrait de l’expression hepcat, qui désignait les Blancs américains amateurs de musique noire. Par la suite, les jeunes Blancs adeptes de bebop ou de hot jazz, fréquentant les clubs afro-américains, furent dénommés hipsters. Une des premières théorisations du terme hipster est donnée par l’écrivain Norman Mailer dans un essai publié en 19575. La notion refait ensuite surface au début des années 2000 pour désigner un jeune Blanc de milieu aisé adoptant les codes d’une culture urbaine avant-gardiste. Aux États-Unis, l’installation à Los Angeles en 1977 de la chaîne de magasin American Apparel, s’autoproclamant « anti-sweatshop » (« anti-ateliers clandestins ») ou la création du magazine Vice, axé sur la culture urbaine, ont contribué à imposer un style hipster qui s’est ensuite propagé dans les autres métropoles occidentales6. En France, le terme a fait son entrée dans Le Petit Larousse en 2018 pour désigner un « jeune citadin branché au look caractéristique et aux choix culturels originaux, qui est rompu aux nouvelles technologies de la communication et adepte des produits bio et équitables ».

Le choix des territoires étudiés

Notre recueil de données pour cette étude s’est effectué sur six villes de plus de 150.000 habitants (Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux et Grenoble) ainsi que, pour chacune de ces communes, un quartier considéré comme gentrifié ou en voie de gentrification.

PARIS : 2.206.488 habitants en 2015

(Métropole du Grand Paris : 7.020.210 habitants en 2015)

L’étude de Paris, capitale de la France, était incontournable. Sur les six métropoles, Paris est celle qui a connu le plus grand bouleversement sociodémographique au cours des trente dernières années et concentré le plus grand nombre de fantasmes sur ses habitants. C’est aussi l’une des villes les plus affectées par les « maux urbains » qui seront décrits ci-après. D’un point de vue politique, Paris est avec Lyon la première grande ville à avoir basculé à gauche en 2001, interrogeant sur la corrélation entre l’arrivée d’une nouvelle classe moyenne urbaine et l’essor de la gauche plurielle.

Stéphanie Vermeersch, Lydie Launay et Éric Charmes, Quitter Paris ? Les classes moyennes entre centres et périphéries, Créaphis, 2019, 16.

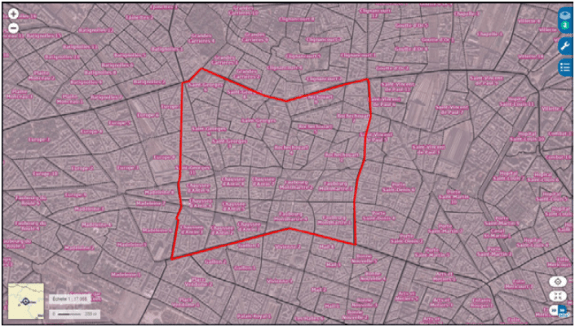

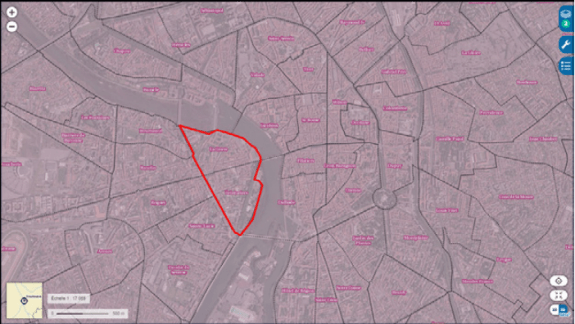

Le IXe arrondissement est un arrondissement du nord de Paris, « gentrifié, voire super ou hyper-gentrifié7 ». Il permet d’illustrer le phénomène de gentrification jusqu’à son terme et les caractéristiques des quartiers de l’hypercentre.

IXe arrondissement de Paris : 59.408 habitants en 2015

Source : IRIS

MARSEILLE : 861.635 habitants en 2015

(Métropole Aix-Marseille-Provence : 1.869.055 habitants en 2015)

Bien que la ville de Marseille ait bénéficié d’importants chantiers de réhabilitation depuis vingt ans, l’ayant même amenée à devenir « Capitale européenne de la culture » en 2013, sa démographie a évolué de manière beaucoup moins marquée que dans les autres métropoles régionales. Cela se manifeste notamment par un taux plus faible de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Marseille reste donc une exception, même si des phénomènes de gentrification sont observables dans certains quartiers centraux sous l’effet de l’arrivée de nouveaux ménages.

Jean-Laurent Cassely, « Marseille l’indomptable », fr, 22 octobre 2018.

Le quartier retenu pour cette étude est le quartier du Camas, dans le 5e arrondissement de Marseille, et une partie du cours Julien, dans le 6e arrondissement. Ces secteurs de Marseille ont la particularité de regrouper plusieurs lieux de culture ou des commerces allant de pair avec la gentrification. Ils ont ainsi pu être décrits comme « un charmant écosystème de brocantes vintage, d’épiceries équitables et locavores, de tiers-lieux déroulant une programmation autour du mieux-vivre et de l’épanouissement personnel, de restaurants, cafés et traiteurs gourmets8 ». Par ailleurs, il est vrai que, sur un certain nombre de données sociodémographiques, ces secteurs se rapprochent davantage des tendances observées dans les autres grandes villes françaises que de la moyenne marseillaise.

Le Camas : 37.229 habitants en 2015

Source : IRIS

TOULOUSE : 471.941 habitants en 2015

(Métropole Toulouse : 755.882 habitants en 2015)

Toulouse est la quatrième commune la plus peuplée de France. Avec Strasbourg, elle présente des dynamiques de développement représentatives de celles des métropoles régionales françaises. Sur le plan électoral, elle permet d’examiner comment un vote fortement ancré à gauche ces quinze dernières années au niveau national n’a pas empêché la bonne implantation d’un maire de droite.

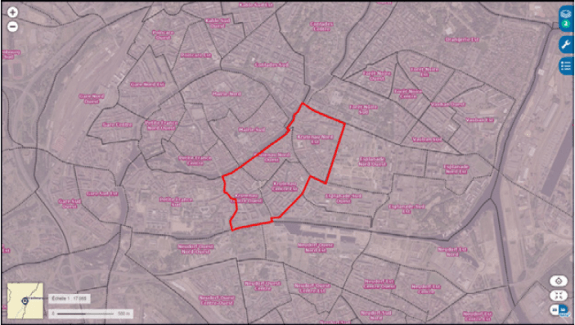

Situé sur la rive gauche de la Garonne, ce quartier est un ancien quartier ouvrier qui a connu un important processus de gentrification au cours des dernières années. Le quartier accueille une importante population jeune, diplômée et très majoritairement locataire.

Saint-Cyprien : 4.608 habitants en 2015

Source : IRIS

STRASBOURG : 277.270 habitants en 2015

(Eurométropole de Strasbourg : 487.299 habitants en 2015)

Strasbourg est une métropole régionale qui a connu de grandes mutations, notamment sur le plan de la mobilité urbaine, avec le développement du tramway, la piétonisation du centre-ville et la mise en place d’un plan vélo. En ce sens, elle est représentative des évolutions des modes de vie dans les centres métropolitains.

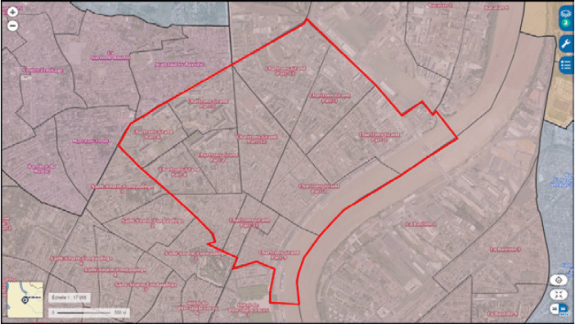

Ancien quartier des bateliers, le quartier a été réhabilité en profondeur dans les années 1970-1980. La Krutenau attire une population jeune, notamment grâce à la présence de l’université de Strasbourg et de son campus universitaire ainsi que d’anciens appartements rénovés prisés des jeunes ménages souhaitant résider en centre-ville.

Krutenau : 11.585 habitants en 2015

Source : IRIS

Voir étude Cadremploi, « Les villes préférées des cadres parisiens », 6e édition, 2018.

https://www.cafr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-cadres-parisiens-veulent- quitter-paris-pour-bordeaux.html

BORDEAUX : 249.712 habitants en 2015

(Métropole de Bordeaux : 773.542 habitants)

Bordeaux est la neuvième ville de France en termes de population. Plusieurs enquêtes d’opinion l’ont classée en tête des villes où les Français aimeraient vivre ou travailler. Bordeaux est notamment la ville préférée des cadres franciliens qui envisagent de quitter l’Île-de-France9. Avec seulement quatre maires depuis 1947, Bordeaux se caractérise aussi par sa grande stabilité politique.

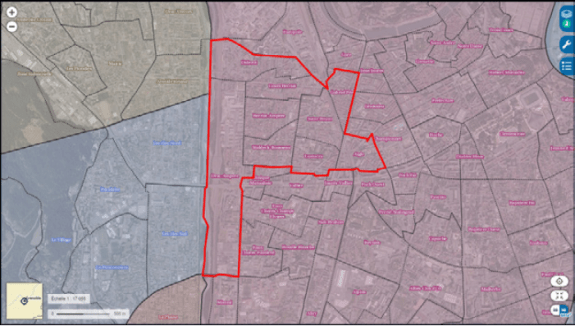

Situé au nord du centre-ville historique, en bordure de la Garonne, le quartier des Chartrons était le berceau historique des négociants bordelais, qui l’ont progressivement déserté. À partir des années 2000, de vastes chantiers de réhabilitation y ont été lancés. Toutefois, la part importante de personnes locataires du parc social (36,8%) tend à freiner le phénomène de gentrification.

Les Chartrons : 37.493 habitants en 2015

Source : IRIS

GRENOBLE : 160.649 habitants en 2015

(Métropole Grenoble-Alpes : 445.516 habitants en 2015)

Grenoble est la seule grande ville française à être dirigée par un maire écologiste, qui s’est imposé avec le soutien d’une « coalition verte, rouge et citoyenne » face à son opposant socialiste. La métropole, qui se veut un laboratoire de l’écologie politique, n’est cependant pas à l’abri des autres problématiques urbaines, notamment en matière d’insécurité.

Anne Clerval, préface du livre de Didier Moineau, Dérive dans une « ville créative », CMDE, 2018, p.5.

Ancien faubourg ouvrier situé à l’ouest de Grenoble, le quartier Chorier-Berriat concentre à la fois de petits logements occupés par des étudiants et d’anciennes maisons ouvrières attirant de jeunes ménages de cadres. Bien que conservant une certaine mixité sociale, ce quartier est travaillé par « des processus de gentrification comparables à ceux d’un grand nombre d’autres villes de France et du monde qui ont en commun un passé industriel et des dynamiques de métropolisation10».

Chorier-Berriat : 25.023 habitants en 2015

Source : IRIS

« Jérôme Fourquet : “L’archipellisation est à l’œuvre” », propos recueillis par Saïd Mahrane, Le Point, 27 février 2019.

Christophe Guilluy, Le Crépuscule de la France d’en haut, Flammarion, 2016, p.14.

David Goodhart, The Road to The Populist Revolt and the Future of Politics, C. Hurst & Co Publishers, 2017, p. 5.

Elabe et Institut Montaigne, « La France en morceaux », Baromètre des territoires 2019, février 2019, p.18.

Ibid., p.25.

Raphaël Glucksmann, Les Enfants du De l’impasse individualiste au réveil citoyen, Allary Éditions, 2018, p. 26.

Voir Céline Husétowski, « Paris fait moins rêver les cadres », fr, 28 août 2018.

Voir Ipsos Public Affaires/Mairie de Paris, « Les Parisiens et Paris : rapport à la ville, habitudes, opinions – volet quantitatif », septembre 2017, p.7 .

Ifop, « Territoires ruraux : perceptions et réalités de vie », octobre 2018.

Les enjeux

Alors que les différents territoires du monde occidental ont longtemps été porteurs d’identités variées, nées de leur histoire industrielle, agricole, politique ou religieuse, une nouvelle géographie mondiale s’est peu à peu dessinée pour aboutir à une opposition entre des métropoles inscrites dans la mondialisation, concentrant l’essentiel des emplois et des richesses, et les autres territoires, ruraux ou périphériques, en voie de décrochage. La crise des Gilets jaunes a constitué un moment de cristallisation de cette fracture entre, d’un côté, une France des ronds-points et des voitures diesel, et, de l’autre, une France des Vélib’ et des trottinettes. De nombreuses études ont contribué à décrire cette nouvelle géographie sociale sur laquelle est venue se superposer une géographie électorale inédite à l’issue des élections du printemps 2017. Lors des dernières élections présidentielle et législatives, les territoires gagnants de la mondialisation, l’Ouest et les grandes villes, ont en effet largement voté pour Emmanuel Macron et les candidats En marche ! (devenu depuis La République en marche), quand le Front national (renommé depuis Rassemblement national) a consolidé ses positions dans les territoires perdants de la mondialisation, les anciens bassins industriels du Nord et de l’Est, et les déserts ruraux. L’élection de Donald Trump aux États-Unis et le référendum sur l’appartenance à l’Union européenne au Royaume-Uni en 2016 avaient été auparavant largement commentés en ce sens. Cette partition sociale et électorale semblait en germe depuis de nombreuses années et s’était notamment exprimée lors des grands scrutins européens, lorsque, par exemple, le référendum sur le traité de Maastricht en 1992 avait marqué une rupture entre des centres urbains se prononçant majoritairement pour le oui et le reste du territoire qui avait voté non.

L’analyse de cette nouvelle fracture géographique s’est doublée d’un discours sociologique et politique opposant une élite métropolitaine libérale-libertaire ouverte à tous les vents de la mondialisation et un peuple périurbain en quête de repères et de protections se repliant sur le vote populiste. Dans les métropoles, une nouvelle bourgeoisie aurait ainsi élu domicile « dans une sorte d’alter-monde en suspension11 », privilégiant l’entre-soi, disposant de tous les capitaux, financiers, sociaux et culturels, pour se créer sa propre « citadelle invisible12 ». C’est cette analyse qui a conduit l’essayiste britannique David Goodhart à substituer au traditionnel clivage gauche-droite, fondé sur des critères socio-économiques, un clivage fondé sur des critères socioculturels distinguant les « Somewhere » (« Gens de quelque part ») et les « Anywhere » (« Gens de n’importe où »). David Goodhart définit l’« idéologie flottante » des Anywhere comme un « individualisme progressiste accordant une grande valeur à l’autonomie, la mobilité et la nouveauté et nettement moins de valeur à l’identité du groupe, à la tradition et au contrat social de la nation [trad.]13 ». Détaché de tout ancrage, un Parisien aurait ainsi plus en commun avec ses semblables des autres métropoles occidentales qu’avec un ses concitoyens de Creuse ou de Picardie. Une récente étude, pilotée par l’institut Elabe et l’Institut Montaigne, a elle aussi donné à voir ces cassures territoriales et sociales. Si l’étude fait apparaître une fragmentation plus qu’une simple opposition binaire, il subsiste les deux grandes catégories urbains-périurbains. Ainsi, les « Français affranchis », plutôt métropolitains, optimistes, « font le récit de trajectoires personnelles, sociales et géographiques affranchies des entraves sociales et territoriales14 », tandis que les « Français assignés » subissent de plein fouet la crise du pouvoir d’achat et des inégalités territoriales et « dessinent l’avenir avec pessimisme15 ».

À l’échelle nationale, les métropolitains présentent des indicateurs d’une meilleure intégration dans l’économie mondialisée et une confiance dans l’avenir plus élevée, et l’on en a conclu que tout allait bien pour les habitants des grandes villes, ignorant par là même tous les signaux qui nous renvoyaient à un malaise urbain. Certes, des chercheurs, à l’image de Laurent Davezies, Hervé Le Bras ou encore Jacques Lévy, ont pu s’élever contre cette opposition frontale entre France des métropoles et France périphérique, mais la question du malaise urbain est restée taboue. Leurs travaux ont surtout mis en avant la subsistance d’importantes poches de pauvreté en ville, un entre-soi plus marqué dans l’espace périurbain ou des mécanismes de redistribution entre territoires venant contredire l’idée que les métropoles seraient les seules bénéficiaires du dynamisme économique qu’elles génèrent. Les problèmes des populations situées dans le haut des indicateurs économiques n’ont jamais été soulevés.

Alors même qu’il faisait le constat d’un délitement des structures sociales et d’une individualisation qui nous conduit à une société de solitude, Raphaël Glucksmann, désormais engagé en politique, continuait d’affirmer que le métropolitain ne souffrait pas des maux du monde moderne : « Quand on habite, comme moi, le IXe arrondissement de Paris, muni d’un capital financier et culturel qui permet de voyager et de se sentir chez soi à New York, Milan ou Berlin, la solitude est une liberté. Ne plus appartenir à un parti, une Église ou un syndicat peut alors être considéré comme une “émancipation”. Lorsqu’on est arrimé à une ville moyenne de Lorraine qui voit fermer un à un ses services publics et que Paris semble déjà loin, une telle “liberté” prend les traits de la servitude et ladite “émancipation” devient une aliénation16 ». Est-ce à dire qu’être seul dans chaque métropole du monde rendrait moins seul ? Celui que l’on qualifie souvent d’« essayiste des bobos » semble donc avoir intériorisé lui aussi le fait que, quand on est du côté des gagnants et des dominants, il n’est pas permis d’être malheureux ou de se plaindre.

Pourtant, la ville ne fait plus rêver. Les métropolitains sont de plus en plus nombreux à se dire captifs des métropoles pour des raisons uniquement professionnelles : 84% des cadres franciliens envisagent de quitter la région pour s’installer ailleurs en France17 et les deux tiers des Parisiens envisagent de quitter Paris à court, moyen ou long terme18. D’ailleurs beaucoup le font. Dans un sondage, publié en octobre 2018 et réalisé par l’Ifop, huit Français sur dix estiment que vivre à la campagne représente la vie idéale, tandis que seules 19% des personnes interrogées se disent adeptes d’une vie complètement urbaine19. Le statut des cadres s’est dégradé, générant une insécurité économique croissante, un sentiment de déclassement et l’apparition de nouvelles maladies professionnelles comme le burn out. Dans les quartiers en gentrification, la mixité est de plus en plus subie et les pratiques d’évitement scolaire se multiplient, au grand dam de ceux qui chérissent pourtant la métropole pour son ouverture. La conflictualisation des rapports humains, la délinquance ou la pollution sont vécues comme autant de menaces qui dessinent un environnement anxiogène.

À quel moment le métropolitain s’est-il refuser le droit d’exprimer ses fragilités?

« Mon enfance captive a vécu dans des pierres,

Dans la ville où sans fin, vomissant le charbon,

L’usine en feu dévore un peuple moribond.

Et pour voir des jardins, je fermais les paupières… »

Albert Samain, Le Charriot d’or, 1901.

La figure de la ville ambivalente, prenant tantôt les traits de la Babylone maudite ou de la Jérusalem céleste, a traversé toute la littérature occidentale. Avec la révolution industrielle, la ville perçue comme réceptacle de toutes les contradictions de la modernité s’impose dans l’imaginaire collectif. C’est ainsi qu’au début du XXe siècle le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel a cherché à décrire les bouleversements entraînés par l’émergence des grandes métropoles dans les comportements individuels. Il constate que si la ville est émancipatrice en ce qu’elle permet de s’arracher aux appartenances traditionnelles et d’affirmer sa singularité, l’« intensification de la vie nerveuse » et l’anonymat qu’elle génère sont aussi source d’aliénation pour ses habitants20. Ce sont les concepts négatifs qui finissent par l’emporter du côté des arts pour décrire un univers urbain impitoyable qui nous broie, nous dévore, nous aliène, et nous laisse finalement seuls dans un monde sans humanité ni repères.

Alors que, tout au long des XIXe et XXe siècles, la ville n’a cessé d’être décrite comme l’avant-poste des maux de la modernité, s’est développé au cours des dernières décennies un discours enfermant le métropolitain dans la représentation d’une élite heureuse. « Festivus festivus existe, je l’ai rencontré, vous aussi. […] On les a appelés “élites urbaines”. Ou “bourgeois-bohèmes” (“bobos” selon l’innavigable vocabulaire des médiatiques). Ou “libéraux- libertaires”. On les désigne aussi sous les vocables de “classes aisées”, de “catégories moyennes”. On les nomme encore “néobourgeois”21 », nous explique ainsi l’écrivain Philippe Muray. Arpentant les quais de Seine sur un Vélib’, entre son brunch dominical et un passage chez Biocoop, Homo festivus, l’habitant des grandes villes, en particulier le Parisien, est devenu le défouloir collectif d’une société en crise. Personne ne le plaint. Tout le monde le montre du doigt. Comment cette mise en accusation s’est-elle mise en place ? Il est essentiel de le comprendre avant de tenter de dresser un portrait plus juste du métropolitain de 2020.

Pour cela, il faut d’abord revenir sur la grande mutation urbaine des cinquante dernières années qu’a été la gentrification. Elle a été entièrement racontée sous un angle hostile aux populations qui en ont été moteur, en premier lieu de la part de la classe politique, critique vis-à-vis de ce phénomène plaçant les partis face à leurs propres contradictions sur les questions socioéconomiques et à leur décrochage auprès des classes populaires. Cependant, la critique provenant du monde académique n’a pas été moindre et doit être rattachée au fait que l’étude de la gentrification a été principalement portée par des écoles d’inspiration marxiste qui ont pris le parti des « dominés » contre les « dominants ».

La gentrification, grande mutation urbaine de la fin du XXe siècle

Charles Baudelaire, « Le Cygne », Les Fleurs du Mal [1861], in Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 85.

« La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel22 », écrivait déjà Charles Baudelaire il y a un peu plus d’un siècle et demi. Si la ville décrite par Georg Simmel à l’aube du XXe siècle porte en elle les bouleversements de l’industrialisation, celle du début du XXIe siècle est le produit de la tertiarisation et de la mondialisation de l’économie.

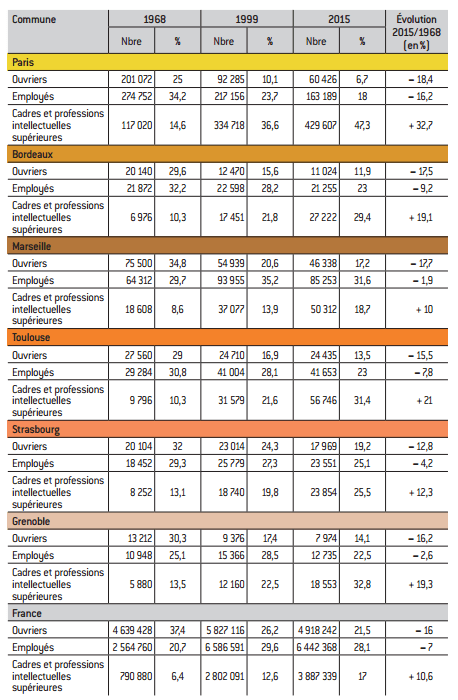

Les cadres ont remplacé les artisans et les ouvriers. C’est là la grande mutation urbaine de la fin du XXe siècle. Des années 1960 à 2000, les villes ont en effet connu une transformation de leur composition sociodémographique qui a consisté en une évolution de l’équilibre entre catégories socioprofessionnelles à l’échelle communale, et ce de manière particulièrement marquée dans certains quartiers anciennement populaires. Le poids des ouvriers et des employés y a diminué fortement, tandis que celui des cadres et professions intellectuelles augmente. Le tableau sur la page suivante montre ainsi qu’entre 1968 et 2015 la baisse du nombre d’ouvriers en ville est proche de la tendance observée à l’échelle nationale. La vraie singularité des grandes villes est l’explosion du nombre de cadres dans cinq des métropoles étudiées. À noter que si Marseille connaît la même évolution, la cité phocéenne ne constitue pas pour autant aujourd’hui une ville de cadres, car elle est partie de proportions plus basses.

Évolution de la part d’ouvriers, d’employés et de cadres parmi la population active de 1968 à 2015

Source : Insee 1968, 1999, 2015 (population : actifs de 25 à 54 ans ayant un emploi et chômeurs ayant déjà eu un emploi, ayant terminé leurs études).

Le terme « gentrification » s’est imposé dans la littérature scientifique pour décrire ce phénomène. Côté grand public, c’est l’expression « bourgeois-bohème », ou « bobo », qui a été retenue pour désigner les populations motrices de la gentrification. Il fallait de fait trouver un terme nouveau pour désigner cette nouvelle bourgeoisie affranchie des codes de la bourgeoisie traditionnelle.

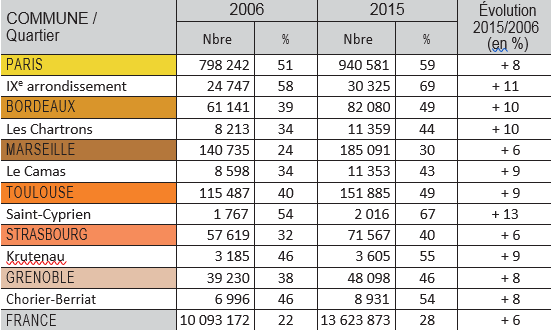

Le processus de gentrification des centres-villes s’est inscrit dans un phénomène plus large de démocratisation de l’accès à la culture et à l’éducation, et de tertiarisation de l’économie qui a concerné l’ensemble du pays. Cependant, dans les quartiers en voie de gentrification, le phénomène est accentué. On observe, sur les six villes étudiées, que la part des diplômés est plus importante et a augmenté de manière plus significative en métropole. Cela apparaît de manière encore plus significative dans les quartiers gentrifiés étudiés. La part des diplômés du supérieur parmi les 15 ans et plus atteint 69% dans le IXe arrondissement de Paris, 67% dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse, 55% dans le quartier de la Krutenau de Strasbourg, 54% dans le quartier Chorier-Berriat de Grenoble, contre 28% en France. Avec 43% de diplômés du supérieur, le quartier du Camas à Marseille se situe dans une moyenne proche des autres villes.

Évolution de la part des diplômés de niveau supérieur de 2006 à 2015

Source : Insee 2006, 2015 (population : 15 ans et plus).

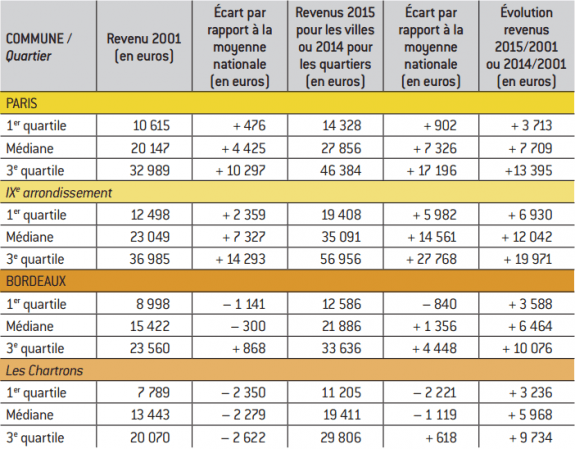

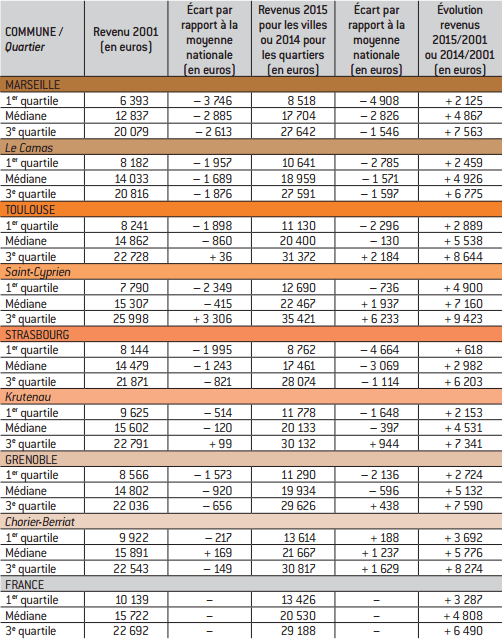

Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage (au sens fiscal) est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus, dite déclaration no 2042. Il comprend donc le cumul des revenus d’activité salariée ou non salariée, des indemnités de chômage, de maladie, des pensions d’invalidité ou de retraite ainsi qu’une partie des revenus du patrimoine. Les pensions alimentaires versées sont exclues, ainsi que les revenus exceptionnels et les revenus du patrimoine exonérés d’impôt (épargne logement, etc.). En revanche, les revenus portés sur la déclaration n°2042 et soumis à prélèvement libératoire sont inclus (par exemple, les revenus d’obligations). Il s’agit du revenu avant déductions et abattements accordés par la législation fiscale. Ces revenus sont nets de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée (CSG) [définition Insee].

Le premier quartile du revenu mensuel par unité de consommation est le niveau de salaire au-dessus duquel se situent 75% des salaires ; le troisième quartile est le niveau de salaire au-dessus duquel se situent 25% des salaires. La médiane est le niveau de salaire au-dessous duquel se situent 50% des salaires et au-dessus duquel se situent 50% des salaires [définition Insee].

Rassemblant des individus aux situations économiques très diverses, cette nouvelle classe moyenne se caractérise avant tout par son capital culturel élevé et son adhésion à un corpus de valeurs communes. L’évolution du revenu par quartile montre que les grandes villes concentrent à la fois les hauts revenus et des taux de pauvreté importants. On y observe ainsi des écarts négatifs importants par rapport à la moyenne nationale pour les premiers quartiles et des écarts positifs variables selon les villes étudiées pour les troisièmes quartiles. Sur la plupart des quartiers gentrifiés, en particulier le IXe arrondissement de Paris, Krutenau et Saint-Cyprien, on constate une évolution plus forte qu’au niveau national de l’ensemble des revenus entre 2001 et 2014. Toutefois, Paris continue de concentrer les très hauts revenus, avec un écart de + 17.196 euros par rapport au niveau de salaire correspondant au troisième quartile au niveau national.

Évolution de la distribution du revenu* par quartile** et unité de consommation de 2001 à 2015

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de Paris, La Découverte, nouvelle édition, 2014, 54-55.

La population émergente dans les métropoles présente donc moins une homogénéité sociale que culturelle. C’est d’ailleurs le constat que dressaient Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon dès 2001 : « Le niveau social présente un éventail assez large, allant de métiers modestement classés parmi les professions intermédiaires aux cadres et professions intellectuelles supérieures, sans compter les variations qu’introduisent tous les statuts possibles, des salariés du secteur public aux chefs d’entreprise. Il s’y ajoute une diversité dans les modes de vie, parfois traditionnels, souvent très libres23. »

Évolution de la distribution du revenu* par quartile** et unité de consommation de 2001 à 2012 (suite)

Les municipales de 2001 et 2008 : la politisation du concept de gentrification

Jean-Michel Thenard, « Quand elle perd son accent populaire, la gauche bégaie », fr, 20 mars 2001.

Christophe Guilluy, « Municipales : les bobos vont faire mal », fr, 8 janvier 2001.

Jean-Yves Authier, Anaïs Collet, Colin Giraud, Jean Rivière et Sylvie Tissot (dir.), Les bobos n’existent pas, Presses universitaires de Lyon, 2018, p.43.

Jean-Marie Pottier, « Boulevard Saint-Germain : ces affreux “bobos” qui votent Sarkozy à 45% », fr, 26 avril 2012.

Laurent Joffrin, Histoire de la gauche caviar, Robert Laffont, 2006.

Entretien de Jean-Pierre Chevènement à La Voix du Nord, 22 novembre 2011.

Olivier Ferrand, Romain Prudent et Bruno Jeanbart, « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? », projet 212, contribution n° 1, Terra Nova, mai 2011.

Renaud, « Les bobos », album Rouge sang, label Parlophone, 2006.

Voir Laure Watrin et Thomas Legrand, op. cit., p. 17.

À partir de 2001, les métropoles françaises basculent à gauche, à commencer par Paris et Lyon. Ces victoires de la gauche plurielle sont, entre autres, le résultat de guerres de succession à droite et d’un désir d’un souffle nouveau après des années de mandats marqués par plusieurs affaires. À Lyon, Gérard Collomb bénéficie de la guerre fratricide qui oppose le candidat officiel, le sénateur centriste UDF et président du conseil général Michel Mercier, au dissident Charles Millon, ancien ministre de la Défense et président du mouvement Droite libérale chrétienne (DLC). À Paris, l’élection du socialiste Bertrand Delanoë tient également, dans une large mesure, à la haine entre « tibéristes » et « séguinistes ». Cependant, la lecture qui est donnée est celle d’une victoire de bobos qui, par leur vote, auraient exprimé des aspirations et des préoccupations portées par la gauche telles que l’écologie, la mixité sociale, la fête urbaine ou encore l’antiracisme. Ainsi, selon certains commentateurs, les bourgeois-bohèmes se seraient « retrouvés dans un Bertrand Delanoë ou un Gérard Collomb, candidats 3 M (moraux, modernes, modérés)24 ». Début 2001, en amont du scrutin qui verra basculer Paris à gauche, le géographe Christophe Guilluy publie une tribune dans le quotidien Libération intitulée « Municipales : les bobos vont faire mal25 », dans laquelle il anticipe une percée de la gauche à Paris liée à la « modification profonde de la population ». Le géographe défend l’idée que nous ne sommes plus dans la résurgence du traditionnel affrontement droite bourgeoise-gauche populaire, mais dans une opposition entre deux bourgeoisies, une bourgeoisie traditionnelle qui s’oppose désormais à une nouvelle bourgeoisie moins aisée, plus jeune et plus intellectuelle. Il ajoute qu’« aucune grande ville n’échappe au phénomène ».

Les élections municipales suivantes lui donneront encore plus raison puisqu’à l’issue du scrutin de 2008, le Parti socialiste conquiert Toulouse, Strasbourg, Reims, Saint-Étienne, Metz, Amiens, Caen et Rouen. Les villes de Lille, Montreuil, Paris, Brest, Rennes, Nantes, Angers, Tours, Limoges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Villeurbanne, Lyon, Grenoble, Dijon, Besançon restent à gauche. Au total, la gauche a conquis ou reconquis 51 villes de plus de 20.000 habitants et en a perdu 10, soit un solde positif de 41 villes. Ainsi, 59,3% de la population française vivant dans des villes de plus de 9.000 habitants sont gouvernés par la gauche. L’UMP réussit à conserver Bordeaux, Nice, Marseille, Perpignan, Aix-en-Provence, Toulon, Nîmes, Nancy, Orléans, Le Havre, Boulogne-Billancourt, et gagne la ville de Mulhouse.

Ces résultats auraient pu être interprétés comme relevant d’une partition temporaire, somme toute assez classique, entre les deux principales forces de gouvernement : l’une tenant plutôt le national et l’autre, par effet de balancier, récupérant les exécutifs locaux. Ce n’est toutefois pas la lecture qui en a été faite. Tous les regards se tournent vers ceux qui ont donné les grandes villes à la gauche et la mise en accusation politique commence. Comme le montrent les sociologues Anaïs Collet et Jean Rivière, le terme de « bobo » est instrumentalisé à la fois par la gauche et par la droite. À droite, les bobos deviennent une figure repoussoir qui permet de renouveler une critique politique des « groupes riches en capital culturel mais plus faiblement dotés en capital économique de la part de ceux dont la structure du capital est inverse26 ». Les bobos viennent ainsi prendre le relais de la « gauche caviar ». Devenant elle-même prisonnière de ses critiques, la droite commence à intérioriser l’idée qu’elle n’est plus audible auprès d’une population qui lui reste encore largement favorable électoralement. C’est ainsi que, lors du discours du Raincy, le 26 avril 2012, Nicolas Sarkozy prend ses distances avec les « bobos du boulevard Saint-Germain », alors que, comme le note un journaliste, ces « affreux bobos » viennent de lui accorder 45% de leurs voix contre 27% à François Hollande27. Après l’échec de Françoise de Panafieu à Paris aux élections municipales de 2008, l’obsession sera la recherche du candidat le plus à même de se fondre parmi les bobos, la droite abandonnant l’espoir de convaincre par ses idées.

De l’autre côté de l’échiquier politique, les bobos cristallisent la fracturation de la gauche autour de la question de la prise en compte des classes laborieuses. Dans un essai publié en 2006, le journaliste Laurent Joffrin fustige une gauche qui a oublié le peuple et conclut en écrivant : « Bobos de tous les pays, interrogez-vous !28 ». Et, en 2011, Jean-Pierre Chevènement assume sa prise d’indépendance vis-à-vis du PS au début des années 2000 en expliquant : « Ce n’est pas moi qui ai fait le lit du FN en 2002. Les coupables sont ceux qui se sont détournés des ouvriers, ceux qui s’occupent des bobos et qui ont laissé tomber le populo29. » La gauche est alors en pleine tourmente pour savoir si son combat est social ou culturel, comme en témoigne le tollé suscité par une note Terra Nova de 2011 qui préconise d’abandonner le prisme socioéconomique, donc l’électorat ouvrier, au profit du prisme culturel, en se concentrant sur les diplômés, les jeunes et les minorités30. Si la première décennie des années 2000 permet au Parti socialiste de se constituer un puissant maillage d’élus locaux, ses victoires portent aussi en elles les germes de son explosion.

Face à cette mise en accusation généralisée du bobo, même la social-démocratie, qui se retrouve la grande bénéficiaire du vote métropolitain, ne se revendique ni du bobo ni du gentrifieur. Plus généralement, personne parmi les urbains n’assume ce statut. Certains l’avouent comme un vice caché, le couplet de la chanson de Renaud sortie en 2006 résumant assez bien leur attitude : « Ma plume est un peu assassine / Pour ces gens que je n’aime pas trop / Par certains côtés, j’imagine / Que j’fais aussi partie du lot31. » Les journalistes Laure Watrin et Thomas Legrand figurent parmi les seuls à avoir tenté une réhabilitation des bobos avec leur essai La République bobo publié en 2014, mais leur démarche est restée relativement isolée. Eux-mêmes ne se font d’ailleurs défenseurs que d’une catégorie bien spécifique de bobos, les « bobos mixeurs », c’est-à-dire ceux qui, parmi les gentrifieurs, s’efforcent de poursuivre des objectifs de mixité sociale et de promotion des valeurs d’ouverture32.

Quand le politique critique le bobo, le monde universitaire accuse le gentrifieur

Jean-Yves Authier, Anaïs Collet, Colin Giraud, Jean Rivière et Sylvie Tissot (dir.), op. cit., p.14.

Christophe Guilluy, Le Crépuscule de la France d’en haut, Flammarion, 2016, p.33.

Voir Anne Clerval, « La “gentrification” : une lutte de classes dans l’espace urbain ? », séminaire « Marx au XXIe siècle », université Paris-Sorbonne, 12 novembre 2011.

Ibid.

Voir par exemple « Jacques Lévy : “La question de la pauvreté se pose encore plus dans les centres urbains” », propos recueillis par Patrick Roger, fr, 14 février 2019.

Jean-Louis Missika, « Pour en finir avec le mythe de la France périphérique », fr, 4 décembre 2018.

Si le discours politique et médiatique a largement adopté le terme « bobo » pour désigner les métropolitains, la littérature scientifique, elle, s’en est bien gardée. Le terme a été banni par la majorité des sociologues, qui dénoncent un concept flou, caricatural, masquant « l’hétérogénéité des populations, la diversité des processus et des pratiques observés dans certains espaces urbains33 » et lui préfèrent le concept de gentrification. Ce terme neutre est jugé plus conforme à une démarche de recherche scientifique. Sa neutralité est par ailleurs le principal reproche que lui adresse le géographe Christophe Guilluy : « Le processus est opportunément masqué par une sémantique euphémisante qui vise à rendre invisible la violence du conflit de classes. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’avais choisi de détourner il y a plus de quinze ans le terme “bobo” du journaliste David Brooks. Travaillant sur la gentrification des quartiers populaires à la fin des années 1990, je cherchais à montrer un conflit de classes sciemment dissimulé par l’utilisation d’un mot neutre tel que “gentrifieur”34. » Toutefois, l’analyse du géographe occulte que le terme de gentrification est lui-même chargé, dès son apparition, d’une critique sociale.

« Gentrification » est un néologisme inventé en 1964 par une sociologue marxiste allemande installée à Londres, Ruth Glass. Le mot gentry désigne la petite noblesse terrienne mais, comme le note Anne Clerval, il est généralement utilisé pour désigner péjorativement la bonne société, ceux que l’on pourrait appeler « les gens bien nés ». Dans sa construction même, le terme vise à désigner un processus tout en le critiquant. La notion fut ensuite théorisée par des chercheurs anglais et américains, principalement géographes, dans les années 1970 et 1980. Parmi ces chercheurs se démarquent les membres d’un important courant de géographie marxiste, incarné notamment par les grandes figures de la géographie radicale que sont Neil Smith et David Harvey, qui analysent l’inscription spatiale des rapports de classe dans la ville et l’utilisation de l’espace par le capitalisme pour sa survie. Ce courant de géographie marxiste anglophone s’inspire lui-même de la recherche urbaine marxiste des années 1960-1970, qui n’hésite pas à comparer la rénovation urbaine à Paris à une « rénovation–déportation » des classes populaires vers la périphérie des villes35. Dans ce contexte, il est difficile d’affirmer que l’analyse scientifique de la gentrification n’est pas marquée du sceau de la critique sociale. Le gentrifieur est du côté des tortionnaires, ceux qui « déportent » les classes populaires vers des territoires excentrés. Pour Anne Clerval, l’ancrage marxiste de la notion de gentrification est un atout « qui permet de montrer que l’espace urbain est un enjeu majeur dans les rapports de classe, un enjeu de lutte entre les classes sociales, que ce soit pour la reproduction sociale du pouvoir de classe des dominants, ou pour les solidarités de classe et la capacité de résistance des dominé-e-s36 ».

D’autres travaux sont venus nuancer ces thèses. Ainsi, des chercheurs comme Hervé Le Bras, Laurent Davezies ou Jacques Lévy contestent l’opposition entre des métropoles peuplées de gagnants de la mondialisation et une périphérie peuplée de perdants de la mondialisation. Toutefois, il ne s’agit pas tant de réhabiliter les gentrifieurs que de prouver qu’il subsiste en ville d’importantes poches de pauvreté persistantes ou qu’il existe en périphérie des classes moyennes supérieures adeptes de l’entre-soi. Le géographe Jacques Lévy s’évertue ainsi à montrer que la question de la pauvreté se pose davantage dans les centres urbains que dans les communes isolées37. En décembre 2018, l’adjoint à la maire de Paris, Jean-Louis Missika avait également dénoncé dans une tribune l’opposition entre les métropoles et la périphérie, expliquant que « la réalité de la métropole parisienne est celle d’une concentration de pauvreté et d’inégalités au centre beaucoup plus importante qu’à la périphérie. Ainsi, le taux de pauvreté est de 18% dans la petite couronne (Paris inclus), pour 15% à l’échelle régionale38 ».

Avec la progression du processus de gentrification, l’attention universitaire s’est ainsi concentrée sur l’assimilation du métropolitain au bourgeois – bobo (bourgeois-bohème) ou botra (bourgeois traditionnel) – qui inscrit la violence de classe au cœur des métropoles, et très peu sur les fragilités ou insécurités traversant ce groupe. Alors même que la ville a pendant des siècles été perçue comme un univers difficile, voire hostile, on en est venu à refuser au métropolitain du XXIe siècle le droit d’exprimer la moindre fragilité.

Une vie de bobo : l’envers du décor

Christophe Guilluy, op. cit., p. 20.

Jérôme Fourquet, « 1985-2017 : quand les classes favorisées ont fait sécession », Fondation Jean-Jaurès, 21 février 2018.

Ibid.

Voir Observatoire des usages émergents de la ville, « Pré-rapport Paris, 1ère vague », octobre 2017, 7-10 et 14.

« En quelques décennies, protégée dans ses nouvelles citadelles, la nouvelle bourgeoisie s’est approprié le patrimoine, les emplois, les richesses, le pouvoir politique et culturel39. » C’est ainsi que le géographe Christophe Guilluy dépeint les élites françaises se cloîtrant derrière les murs invisibles que leur capital économique et culturel leur permet de dresser. Dans une note publiée pour le compte de la Fondation Jean-Jaurès en février 2018, le politologue Jérôme Fourquet s’efforce à son tour de démontrer comment « les classes favorisées ont fait sécession ». Il y explique comment la cohésion de la société française « est mise à mal aujourd’hui par un processus presque invisible à l’œil nu, mais néanmoins lourd de conséquences : un séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société, les occasions de contacts et d’interactions entre les catégories supérieures et le reste de la population étant en effet de moins en moins nombreuses40 ». À l’abri dans des centres urbains qui leur tiennent désormais lieu de ghettos dorés, les catégories sociales supérieures développeraient des pratiques de séparatisme social, scolaire et électoral, signe qu’elles « se sentent de moins en moins liées par un destin commun au reste de la collectivité nationale41 ».

Mais sont-ils si dorés, ces ghettos métropolitains qu’investissent les catégories sociales supérieures ? Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, la capitale a perdu 12.000 habitants par an entre 2011 et 2016, alors qu’elle en avait gagné 14.000 par an entre 2006 et 2011. C’est comme si, en l’espace d’un quinquennat, toute la population du Ve arrondissement avait déserté Paris. Selon une étude publiée par l’Observatoire des usages émergents de la ville, les Parisiens ont une image « particulièrement contrastée » de la vie métropolitaine : «effervescence », « fatigue » et « épanouissement » sont, dans l’ordre, les termes que les Parisiens associent le plus à la ville. La « ville nature » et la « ville des courtes distances » correspondent aux plus fortes aspirations des Parisiens pour la ville de demain, loin devant « la ville connectée » qui arrive dernière sur les six « villes possibles pour le futur » proposées42.

Pourquoi les métropolitains dressent-ils des murs autour d’eux ? Est-ce pour être les seuls à profiter de la vie dorée des centres-villes ou pour se protéger d’un monde qui leur paraît de plus en plus incertain et source d’insécurité ? La question mérite d’être posée. Car, sur de nombreux plans, les habitants des grandes villes expriment le sentiment de ne pas être des privilégiés. C’est particulièrement vrai pour les jeunes adultes cherchant à prendre leur place dans l’hypercentre et qui témoignent de leur sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes. Or plusieurs travaux sociologiques ont montré que plus les individus se sentent en situation de vulnérabilité, plus ils cherchent à mettre en place des mécanismes de protection.

Les métropolitains sont confrontés à nombre d’injonctions contradictoires. Leur quotidien est fait de négociations permanentes entre leurs idéaux et leurs actes : « Je veux défendre le commerce de proximité, mais je commande sur Internet car je suis pressé par le temps », « Je veux que mes enfants soient ouverts sur le monde, mais je les retire d’une classe où plus de la moitié des élèves maîtrisent mal le français et où je les sens décrocher », « Je ne veux pas polluer, mais je n’ai pas d’autres solutions que de prendre la voiture pour emmener mes enfants en week-end »… Finalement, c’est le fonctionnement de la société qui place les individus face à des équations impossibles et qui ne leur permet pas d’agir en accord avec leurs idéaux. Mais les habitants des métropoles doivent, de surcroît, assumer la responsabilité d’être incapables d’y répondre.

Des gentrifieurs… plus locataires que la moyenne nationale

Christophe Guilluy, Fractures Françaises, Éditions François Bourin, 2010, p.93.

Le gentrifieur a souvent été décrit sous les traits d’un prédateur patrimonial qui chasse l’ouvrier et l’artisan des quartiers qu’ils occupaient depuis toujours et, comble de la violence symbolique, qui reprend des éléments du « décor » ouvrier pour agrémenter les cafés branchés qu’il affectionne. Pourtant, l’intermittent du spectacle qui s’aménage un loft dans un ancien atelier ou sur une friche industrielle en reconversion semble une réalité aujourd’hui d’un autre temps. À l’heure où les transactions immobilières se font chez Barnes ou Sotheby’s, il est difficile de continuer d’adhérer à l’image d’une nouvelle classe moyenne créative s’appropriant le patrimoine immobilier des anciens quartiers populaires dans le cadre de ce que Christophe Guilluy appelle une « violente conquête patrimoniale43 ». C’est d’autant plus contestable que la part des personnes propriétaires de leur résidence principale est beaucoup plus faible en métropole qu’à l’échelle nationale, et souvent encore plus faible dans les quartiers gentrifiés de l’hypercentre. Seuls 26,1% des habitants sont propriétaires de leur logement dans le quartier Saint-Cyprien, à Toulouse, et 14,8% dans le quartier de la Krutenau, à Strasbourg, contre 60,5% à l’échelle nationale.

Évolution de la population des résidences principales par statut du logement de 1999 à 2015

Évolution de la population des résidences principales par statut du logement de 1999 à 2015 (suite)

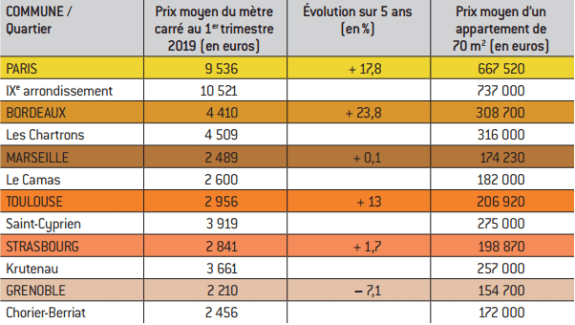

En outre, la gentrification d’un quartier se réalise par couches, et les dernières générations à arriver se retrouvent désormais face à un marché immobilier qui leur est devenu presque totalement fermé. Il ressort d’une enquête menée sur le quartier Saint-Georges, dans le IXe arrondissement de Paris, que « les personnes les plus pénalisées sont les locataires âgés de moins de 40 ans, arrivés à partir des années 2000, qui occupent des postes intermédiaires. Sans apport personnel ni perspectives très favorables d’évolution de carrière, ils ont abandonné tout projet d’accession à la propriété et tentent avant tout de se maintenir dans leur logement, ce qui a parfois pour effet de reporter un projet d’enfant44 ». Il faut aujourd’hui compter autour de 737.000 euros pour un appartement de 70 mètres carrés dans le IXe arrondissement de Paris. Sont également fragilisés tous ceux qui font face à un accident de la vie, tel qu’un divorce ou la perte d’un emploi, qui vient immédiatement remettre en cause leur choix résidentiel. C’est ce qui conduit les auteurs de l’enquête à parler d’une véritable « bataille du centre45 ».

Évolution de la population des résidences principales par statut du logement de 1999 à 2015 (suite)

Source : Insee 1999, 2006, 2015.

Philippe Vion-Dury, « Les “bobos” sont-ils condamnés à chasser les “prolos” ? », socialterfr, 10 octobre 2018.

Le journaliste Philippe Vion-Duruy atténue l’image d’un gentrifieur, prédateur patrimonial : « Le “gentrifieur” n’est pas un conquérant arrogant : c’est souvent un représentant de la classe moyenne qui évolue sur la ligne de crête séparant le décrochage de la réussite. […] Le centre urbain étant verrouillé par les plus riches et “disneylandisé” par les locations Airbnb, la grande banlieue présentant un risque de déclassement, il va graviter dans les quartiers excentrés, à mi-chemin, historiquement populaires. La gentrification a un parfum de défaite46. » La défaite pour ces nouveaux métropolitains reste l’impossibilité d’accéder à la propriété, alors que toutes les études d’opinion montrent que cela reste le désir le plus partagé par les Français.

Les couples de gentrifieurs de la « première génération » (années 1990-2000) quittent souvent les centres urbains et sont remplacés par de nouveaux jeunes adultes qui, bien que disposant d’un niveau d’études et d’un salaire élevés, peinent à se loger. Pour les Parisiens, le départ vers une métropole régionale semble être la solution pour accéder à la propriété mais il se révèle aussi souvent décevant. En effet, les métropoles régionales les plus attractives, comme Bordeaux ou Lyon, n’échappent pas à la flambée des prix de l’immobilier et le rêve de la maison avec jardin cède la place à l’appartement avec une ou deux chambres en plus. Le prix moyen du mètre carré à Bordeaux a augmenté de près de 24% sur les cinq dernières années, soit une progression plus forte qu’à Paris.

Évolution du prix moyen du mètre carré sur 5 ans

Source : Calculs issus des données des sites meilleursagents.com et notaires.fr.

Jean-Laurent Cassely, « Marseille, la ville qui résiste encore et toujours aux “gentrifieurs” », fr, 22 octobre 2018.

François Dupuy, La Fatigue des élites, Seuil, 2005, p.10.

Stéphanie Vermeersch, Lydie Launay et Éric Charmes, op. cit., p. 21.

Cité in Denis Monneuse, Le Silence des Enquête sur un malaise, Vuibert, 2014, p. 61.

François Dupuy, op. cit., p. 10.

Ibid. , p.11

Denis Monneuse, op. cit., p. 68.

Quant aux métropoles qui restent accessibles, elles n’offrent généralement pas les débouchés professionnels attendus. Le journaliste Jean-Laurent Cassely note ainsi que le principal frein à la gentrification de Marseille est « l’absence de débouchés professionnels adaptés au profil des nouveaux arrivants », et il ajoute : « Véritable foyer alternatif français, Marseille peut se prendre pour Detroit, mais n’a pour le moment pas les moyens de boxer dans la catégorie économique de Lyon, Nantes ou Toulouse […]. Sans revitalisation économique de son centre, la gentrification restera un épiphénomène marseillais, certes très visible et commenté mais relativement anecdotique dans les statistiques47. »

Outre la flambée du prix de l’immobilier, les métropolitains, qui sont plus nombreux que la moyenne nationale à occuper un emploi de cadre, subissent également une dévaluation relative de leur statut professionnel. Le statut de cadre n’est plus un élément distinctif, tout comme ne l’est plus le fait d’avoir fait des études à l’heure où l’accès aux études supérieures s’est démocratisé.

« Eu égard à leur situation générale dans les entreprises, à la façon dont ils sont traités – évalués, promus, déplacés, etc. –, à leur degré de proximité avec leur direction générale, leur situation et leur identité n’ont cessé de se rapprocher de celles des autres salariés. Bref, dans le temps même où ils se “massifiaient” (ils représentent près de 15% de la population active aujourd’hui, contre 4,7% en 1962 et 10,7% en 1990), les cadres se sont banalisés48 », analyse ainsi le sociologue François Dupuy. Dans les métropoles, où il y a une concentration de cadres supérieurs, les positionnements sociaux sont réajustés en conséquence et le statut de cadre banalisé encore davantage.

C’est cette logique qui a conduit des sociologues à retenir pour leur étude sur les classes moyennes en Île-de-France des salaires parmi les plus élevés à l’échelle nationale, entre le salaire médian (22.180 euros de revenu disponible annuel par unité de consommation en 2012) et la limite du neuvième décile (46.108 euros) : « Le salaire des Franciliens est […] 40% supérieur à celui du reste de la France. Cet écart s’explique en partie par la composition différente de la population des salariés franciliens, qui comprend plus de cadres liés à l’économie tertiaire et mondialisée et moins d’ouvriers. Mais quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, la rémunération des Franciliens est supérieure à celle des autres régions. Par conséquent, en Île-de-France, le revenu mensuel déclaré nécessaire pour se situer parmi les 10% les plus riches est de 4.170 euros par unité de consommation, alors qu’il est de 2.890 euros en Bourgogne, de 2.900 euros en Bretagne, de 3.060 euros en Midi-Pyrénées et de 3.340 euros en Rhône-Alpes. Ces différences ne sont pas sans effet sur les positionnements sociaux. Les ménages que nous avons rencontrés en Île-de-France se considéreraient beaucoup plus riches s’ils vivaient dans une autre métropole française. La concentration des richesses dans cette région entraîne un déclassement relatif et un positionnement plus élevé de la situation moyenne ou du milieu. Ceci explique pourquoi à côté des professions intermédiaires nous avons enquêté auprès des cadres et professions intellectuelles supérieures. En Île-de-France, ces ménages sont tous placés dans un rapport au territoire caractéristique des classes moyennes, entre aisance et difficultés. Ils disposent tous d’une certaine marge de manœuvre dans leurs choix résidentiels, sans disposer de tous les choix49. » La désillusion des diplômés de grandes écoles se confrontant à l’entrée sur le marché du travail en région parisienne est parfaitement résumée à travers le témoignage d’un cadre, interrogé sept ans après l’obtention de son diplôme : « On a de quoi combler nos besoins primaires, mais on ne se sent pas riches pour autant, c’est ça le pire !50 »

Le cadre métropolitain pâtit de la concentration de ses semblables, mais aussi de la détérioration de son statut. Si les cadres sont moins exposés que les autres salariés au risque du chômage, « leur “risque de perte d’emploi” augmente, et ce au même rythme que pour les ouvriers et les employés au début des années 199051 ». En outre, l’« individualisme » des cadres les expose encore plus à la « déprotection » qui les frappe. Les cadres considèrent que leur position tient à leur talent individuel et leur mérite, et l’accident de parcours est donc vécu comme une remise en cause personnelle plus qu’un phénomène économique global. En outre, comme le note François Dupuy, les cadres n’ont pas été capables d’élaborer une réponse collective à la dégradation de leur statut : ils ont accepté leur « vulnérabilité individuelle de masse52 ». De ce point de vue, la réforme de l’assurance-chômage menée actuellement par le gouvernement est symptomatique : elle touche principalement les cadres sans susciter de réaction de leur part.

À cette insécurité économique s’ajoutent les transformations du monde du travail, qui entraînent chez les cadres un malaise croissant : pression toujours plus forte du client, perte de sens, sentiment de manque de reconnaissance, etc. Ces phénomènes ne doivent pas être masqués par le relatif « optimisme » des cadres qui ressort des études menées régulièrement, notamment par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Car, comme le souligne le sociologue Denis Monneuse, « la forte satisfaction officielle des cadres provient du fait que la réussite professionnelle appartient à la panoplie de la bonne image de soi à présenter53 ». Pourtant, le burn out ou le rêve de reconversion – menée à son terme ou non – résonnent comme autant de cris d’alarme d’une catégorie de population qui est loin de se vivre comme privilégiée.

Une mixité sociale et culturelle de moins en moins choisie

Géraldine Smith, Rue Jean-Pierre Entre bobos et barbus, Stock, 2016, p. 168.

Michel Leclerc, La Lutte des classes, sortie en salles en avril 2019, avec Leïla Bekhti, Édouard Baer et Ramzy Bedia.

Sonya Faure et Michel Becquembois, « Les parents déchirés par l’école », fr, 17 janvier 2018.

Laure Watrin et Thomas Legrand, op. cit., pp. 118-119.

Cité in Raphaël Glucksmann, op. cit., pp. 57-58.

Voir Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Les Ghettos du Comment la bourgeoisie défend ses espaces, Seuil, 2007.

Philippe Vion-Dury, cit.

Voir Patrick Savidan, Voulons-nous vraiment l’égalité ?, Albin Michel, 2015.

Sonia Lehman-Frisch, Jean-Yves Authier et Frédéric Dufaux, « Les enfants et la mixité sociale dans les

quartiers gentrifiés à Paris, Londres et San Francisco », rapport de recherche, CNAF, dossier d’études no 153, 2012, 100.

Laure Watrin et Thomas Legrand, op. cit., p. 17.

« Nous partons parce que tout ce qui nous avait semblé sympathique s’est retourné contre nous. La rue est sale, tout le monde crache par terre. Il n’y a aucune vie. Les Blancs restent entre eux, montent sur leurs Vélib’, font semblant d’y croire. On croyait plonger dans un quartier peuplé de mondes s’enrichissant mutuellement. On a découvert des communautés fermées, exclusives les unes des autres, intolérantes54 » : tels sont les mots envoyés dans un courriel par Bruno, le père d’un camarade de classe de son fils, à la journaliste Géraldine Smith pour justifier leur départ du XIe arrondissement de Paris, publiés dans un livre où elle raconte comment ses idéaux de mixité sociale et culturelle se sont fracturés sur la réalité de sa vie de famille. L’école a été considérée comme le principal révélateur d’une hypocrisie de la part des bobos qui, derrière les grands discours sur le vivre-ensemble, recourent massivement aux dérogations ou à l’enseignement privé. Plus récemment, le réalisateur Michel Leclerc a décrit avec humour sa propre expérience de parent à Bagnolet, ville de Seine-Saint-Denis tout à côté de Paris55.

Pourquoi l’école est-elle la source d’autant de dilemmes, de doutes, d’angoisses ? Pour les populations métropolitaines, dont nous avons vu que le principal capital est culturel, l’école est le vecteur de la transmission de ce capital. Or l’expérience leur montre que l’école publique, dans certains quartiers, met à mal cette transmission plutôt que d’offrir un système éducatif permettant aux enfants de cadres et aux enfants de classes populaires de grandir et de réussir ensemble. La logique qui sous-tend les pratiques d’évitement scolaire semble ainsi relever davantage de la désillusion que de l’hypocrisie, comme cela est fortement perceptible dans le vocabulaire choisi par certaines populations de cadres métropolitains pour décrire le choix de recourir au privé. L’entrée en classe de sixième peut ainsi être décrite comme « une déchirure intime, un rite de passage citoyen et politique, la première occasion majeure, souvent, de confronter ses actes à son discours politique56 ». Les journalistes Laure Watrin et Thomas Legrand disent bien que c’est la « mort dans l’âme » que les parents vivant dans des quartiers socialement mixtes sont obligés de reconnaître l’échec du vivre-ensemble au cours de la scolarité de leurs enfants : « C’est à l’adolescence, quand l’appartenance sociale devient une composante structurante de la construction de l’identité individuelle, que la cassure se produit. Le mythe du vivre-ensemble trouve alors ses limites et peut parfois même ressembler à un affrontement de civilisations. Cette violence est un choc pour les parents bobos qui doivent bien convenir que le sexisme d’aujourd’hui n’est pas seulement l’apanage de la société traditionnelle française mais se retrouve aussi chez une population issue de l’immigration dont les hommes, en particulier, perpétuent la tradition de la domination masculine d’une culture rurale, que revigore par endroits le repli identitaire et religieux ambiant57. » Comme le souligne aussi le témoignage de ces deux journalistes, au-delà de la réussite scolaire en tant que telle, l’école, dans les quartiers à forte mixité sociale, est aussi révélatrice d’un séparatisme culturel et religieux croissant. Les bobos des années 1990-2000 qui avaient cru à la magie du vivre-ensemble se sont heurtés au mur du réel. C’est le constat que dresse également Raphaël Glucksmann, lorsqu’il relate ses échanges avec son ami Jean, auparavant de toutes les manifestations « pour défendre les sans-papiers, contre l’extrême droite, pour les droits humains » et qui déclare aujourd’hui : « On a tout raté. Il y a des quartiers, en France, où les Juifs et les homosexuels ne peuvent plus vivre sans cacher ce qu’ils sont. Si l’adhésion à Daech ou au terrorisme reste faible, tu as raison, le séparatisme culturel et idéologique progresse, lui. Les regards hostiles ou les remarques désobligeantes contre les filles en minijupes, les agressions homophobes, les menaces contre les derniers Juifs habitant en banlieue, cela crée une atmosphère irrespirable, cela fait peur. Tu ne peux pas culpabiliser cette peur car elle est légitime58. »

Demander qu’on ne culpabilise pas cette peur, comme Jean, l’ami du leader de Place publique ; raconter son histoire, comme la journaliste Géraldine Smith ; exorciser par l’humour, comme le réalisateur du film La Lutte des classes : tous ces récits témoignent du besoin de ceux qui sont vilipendés comme des « bobos hypocrites » de se justifier et d’expliquer leurs choix. Ce besoin de justification tient au fait que nous sommes très loin de la mise en place de cercles mondains refermés tels qu’adoptés par la grande bourgeoisie et décrits par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot59. Nous sommes moins face à des élites qui font « sécession » que face à des représentants de la classe moyenne qui évoluent « sur la ligne de crête séparant le décrochage de la réussite60 » comme évoqué précédemment.

Pour Patrick Savidan, professeur de philosophie politique à l’université de Poitiers et président de l’Observatoire des inégalités, ces parents ne sont ni des égoïstes ni des mauvais citoyens, mais des individus à la recherche de logiques de sécurisation dans un monde de plus en plus instable61. Or, comme l’ont montré plusieurs études, plus les personnes se perçoivent comme étant en situation de vulnérabilité, plus elles tendent à mettre en place ces logiques. Une étude menée sur le rapport des enfants à la mixité sociale dans les quartiers gentrifiés montre ainsi que ce sont les enfants des classes moyennes qui investissent le moins les lieux de collectivité de leur quartier. Les parents de classe moyenne supérieure sont suffisamment sûrs de leur capital culturel pour encourager la mixité sociale. Quant aux parents des classes populaires, ils n’ont pas d’appréhension à encourager la fréquentation d’enfants issus de classe moyenne supérieure. En revanche, les parents de classe moyenne sont les plus enclins à mettre en place des logiques de protection contre le déclassement : « Leur rapport plus distancié aux quartiers gentrifiés, et tout particulièrement aux lieux […] fortement investis au contraire par les enfants de classes populaires, tient sans doute pour une part à leur position sociale “intermédiaire” entre les enfants de classes moyennes supérieures et les enfants de classes populaires. En effet, et pour le dire en quelques mots, parce qu’habiter ces quartiers gentrifiés c’est aussi cohabiter avec des enfants de différents milieux sociaux, et parce que la distance sociale qui sépare les enfants de classes moyennes des enfants de classes populaires est moins nette que celle qui sépare les enfants des classes moyennes supérieures des enfants de classes populaires, les enfants de classes moyennes peuvent sans doute plus difficilement s’engager, ou être autorisés par leurs parents à s’engager, dans des rapports de cohabitation avec des enfants de classes populaires62. » Plus exposés au chômage, moins confiants dans leur statut, les cadres vivant dans les métropoles auront donc tendance à protéger davantage leur progéniture et à assurer à tout prix la transmission de leur principal capital, le capital culturel.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’une majorité des habitants actuels des quartiers gentrifiés ne s’y sont pas installés dans la perspective de confronter leurs enfants à une expérience de « variété sociale et ethnique63 », pour reprendre l’expression des journalistes Thomas Legrand et Laure Wautrin. Le « bobo mixeur », décrit par ces journalistes et dont le choix résidentiel est dicté par des raisons idéologiques de maintien d’une mixité sociale et culturelle, est probablement très minoritaire aujourd’hui. Une partie des habitants des quartiers en voie de gentrification y sont arrivés alors qu’ils n’avaient pas encore d’enfants pour profiter des services et loisirs offerts par l’hypercentre. Pour d’autres, leur choix résidentiel a été avant tout guidé par les prix de l’immobilier. Cela peut conduire les nouvelles générations arrivant dans ces quartiers à vivre la mixité à l’école et dans l’espace public comme étant subie plus que choisie. De ce fait, leur acceptation des frictions que peuvent générer les différences sociales et culturelles n’en sera que plus faible.

Délinquance et pollution : quand la ville devient une menace

Alors que 3,1 vols pour 1.000 habitants ont été enregistrés en moyenne en 2018 dans les zones rurales, ce chiffre monte à 14,7 dans les grandes agglomérations de province et même à 22,0 dans l’agglomération parisienne (source : service statistique ministériel de la sécurité intérieure-SSMSI, « Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique », janvier 2019.

Chiffres cités in Frédéric Choulet, « Île-de-France : les Franciliens inégaux face au sentiment d’insécurité », fr, 26 juin 2018.

Laurent Mucchielli, « La délinquance enregistrée par la Police nationale sur la ville de Essai d’analyse géographique et sociale », Observatoire régionale de la délinquance et des contextes sociaux, rapport n° 11, décembre 2017, p. 99.

Chiffres cités in Frédéric Choulet, cit.

Une enquête de victimation est une enquête statistique menée auprès d’un échantillon de la population et dont les questions portent sur les crimes et délits dont ont été victimes les personnes interrogés. Ces enquêtes permettent d’avoir une autre représentation de la délinquance et de la criminalité que les statistiques de la police et de la gendarmerie, puisqu’elles s’intéressent également aux délits ne faisant pas l’objet d’une Voir Institut d’urbanisme et d’aménagement de la région Île-de-France, « Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France. Le rapport de l’enquête finale de 2017 », mars 2018.

Laurent Mucchielli, « Victimation et sentiment d’insécurité. Résultats de l’enquête Marseille 2014 », Observatoire régionale de la délinquance et des contextes sociaux, rapport n° 10, novembre 2017, 13-14.

Camille Vanier et Hugo d’Arbois de Jubainville, « Le sentiment d’insécurité dans les transports en commun : situations anxiogènes et stratégies d’évitement », Grand Angle, n° 46, janvier 2018, 4.

Observatoire des usages émergents de la ville, op. cit., pp. 8-9.

Plus qu’une citadelle protectrice, la métropole peut être perçue comme un environnement qui menace l’intégrité physique de ceux qui y vivent, et cela tout d’abord parce que la délinquance y est plus forte que dans les autres territoires. Le nombre de vols violents sans arme enregistrés pour 1.000 habitants augmente de manière très significative avec la taille des agglomérations. En moyenne, ce taux par habitant est 55 fois plus élevé dans l’agglomération parisienne que dans les communes rurales, et près de 25 fois plus élevé que dans les agglomérations de moins de 5.000 habitants. Le nombre de vols violents sans arme pour 1.000 habitants est deux fois plus élevé dans l’unité urbaine de Paris que dans les grandes agglomérations de province de plus de 200.000 habitants. À titre d’exemple, 50% des faits recensés par les forces de l’ordre en 2018 l’ont été en Île-de-France, notamment à Paris et en Seine- Saint-Denis. Viennent ensuite les autres départements possédant des grandes agglomérations (Bouches-du-Rhône, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Rhône…).

Alors que l’insécurité en métropole peut être associée dans l’imaginaire à la grande délinquance ou à la criminalité organisée, notamment dans des villes emblématiques comme Paris, Marseille ou Grenoble, elle se caractérise en réalité principalement par un niveau élevé de vols simples64. Quelque 19,2% des Parisiens interrogés ont signalé avoir été victimes d’au moins un vol sans violence dans la rue, le métro ou à leur domicile lors des trois dernières années, soit 8,7 points de plus que le taux régional65. De même, à Marseille, ce sont les atteintes aux biens qui dominent les formes de petite et moyenne délinquance. Pour le sociologue Laurent Mucchielli, il s’agit pour beaucoup de prédations économiques à mettre en lien avec les très fortes inégalités sociales qui structurent le territoire marseillais : « Les classes moyennes et par ailleurs les étudiants sont beaucoup plus souvent ciblés par les voleurs et autres “arracheurs” agissant souvent à plusieurs, dans des lieux propices à cette prédation. Ainsi en est-il par exemple des rues situées à proximité des sorties des stations de métro empruntées par les salariés des entreprises ou par les étudiants qui se rendent sur le lieu de leurs études (en particulier le campus universitaire de Saint-Jérôme dans le 13e arrondissement)66. »

Certains argueront que si les métropolitains sont exposés à une forte délinquance, leur statut social les rend moins sensibles au sentiment d’insécurité. Cela est vrai si l’on regarde la population métropolitaine dans sa globalité. Laurent Mucchielli fait ainsi le constat que la majorité des Marseillais ne sont pas « apeurés ». Seul un habitant sur cinq (19%) déclare avoir « toujours » ou « souvent » peur quand il sort le soir dans son propre quartier. De même, une récente enquête de victimation remarque que les Parisiens font partie des Franciliens les moins angoissés67. Toutefois, les études de victimation68 montrent également que, lorsque le phénomène d’insécurité s’additionne à d’autres fragilités, le sentiment d’insécurité en est exacerbé.