Pour une nouvelle politique agricole commune

La PAC a rempli son contrat.

La politique agricole doit aussi garantir la parité entre l’agriculture et les autres secteurs économiques

Les missions confiées à la PAC justifient les financements publics

De 1960 à 2010, la PAC passe des prix garantis aux aides directes

À partir de 1984 sont mis en place la régulation de la production par les quotas laitiers et le gel des terres

En 2003 le découplage rompt le lien entre les aides avec la production

Loin d’être idéal, le découplage s’installe pour une longue période

L’enjeu majeur est de poursuivre l’adaptation des structures agricoles dans un marché ouvert.

La conversion environnementale de l’agriculture est une réalité qui exige une politique et un soutien à long-terme.

Il faudra de plus en plus compter avec le potentiel agricole des nouveaux États membres

Le budget de la PAC pour l’après 2013 sera au centre des débats.

Le monde agricole aspire à un nouveau pacte avec la société

Conclusion : la nouvelle PAC sera une politique libérale, subventionnée, et verte

…Mais elle devra aussi être solidaire.

Résumé

En novembre 2010 se sont ouvertes les discussions en vue de la redéfinition des objectifs et des moyens de la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2014-2020. Les buts que le traité de Rome de 1957 avait assignés à la PAC ont été atteints : la sécurité alimentaire est aujourd’hui assurée. Depuis sa création, la PAC a subi plusieurs évolutions afin d’éliminer les excédents et de se soumettre aux exigences de l’organisation mondiale du commerce et aux impératifs environnementaux. La production a ainsi été régulée par des quotas, la mise en jachère et la réduction des prix de référence. En parallèle, les aides aux agriculteurs et à la production ont été découplées et les marchés agricoles ouverts. Aujourd’hui, la PAC doit relever de nouveaux défis. Dans un monde où les échanges ont été libéralisés et sont appelés à se développer, les pouvoirs publics doivent assurer une meilleure information des marchés et leur régulation.

Le rôle des organisations professionnelles doit être renforcé dans la gestion des filières et la couverture des risques. Les exploitations devront également poursuivre leur modernisation. Pour réussir la conversion environnementale de l’agriculture, trois conditions doivent être réunies. Le dispositif d’aide aux producteurs poursuivant des finalités environnementales et sanitaires doit être simplifié. Il faut par ailleurs que le consommateur contribue à la financer et que les freins à la recherche agronomique soient levés. La PAC devra enfin relever un dernier défi : la prise en compte de l’entrée de nouveaux Etats membres agricoles au sein de l’Union. En définitive, le monde agricole aspire à conclure avec la société un nouveau pacte de long terme, formulant clairement ses missions environnementales et reconnaissant pleinement son rôle de producteur.

Bernard Bachelier,

Directeur de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM).

Les discussions en vue de la définition de la Politique Agricole Commune après 2013 se sont ouvertes en novembre. La PAC, première des politiques communautaires, la plus ancienne, la plus intégrée, est un des symboles de la construction européenne. La question de la régulation des marchés dans un monde libéralisé est un des thèmes à l’ordre du jour. Mais la PAC est aussi placée devant le tournant de la durabilité et de l’adaptation de ses pratiques pour répondre aux attentes environnementales et sanitaires de la société. Pour la Politique Agricole Commune, l’échéance de 2013 va provoquer un retour des rapports de force. En effet, l’Union Européenne, dont la PAC est la première politique communautaire, devra arrêter sa politique pour la période 2014-2020. Il ne s’agit pas d’ajustement mais de redéfinir la vision stratégique économique, sociale, environnementale et internationale, le positionnement du monde agricole dans la société, les instruments de gestion et le budget, c’est-à-dire les moyens que les contribuables acceptent d’y consacrer. Le processus de négociation a réellement démarré avec la publication en novembre 2010 d’une communication de la Commission européenne c’est-à-dire d’une proposition qui dessinera le cadre des discussions. Or la PAC se trouve dans la ligne de mire de plusieurs remises en cause prêtes possibles. En France, les entreprises, les budgétaires, les écologistes et le monde du développement, à l’international, les pays exportateurs et les pays pauvres, du point de vue politique à la fois les libéraux et pour des raisons différentes une partie de la gauche et des verts. Ceci étant, dans aucun de ces groupes l’hostilité à la PAC n’est unanime. Il existe partout des « amis de la PAC ». La critique la plus profonde vient des citoyens qui expriment de nouvelles attentes à l’égard des agriculteurs et de l’agriculture. Ces attentes sanitaires et environnementales tournent le dos à des pratiques productives dont la PAC serait, à tort ou à raison, responsable. Pour le monde agricole, l’enjeu est de retrouver, avec l’ensemble de la société, un contrat que les agriculteurs soient en mesure de remplir à la satisfaction de leurs concitoyens avec le sentiment du devoir accompli. Le texte ci-dessous propose quelques points de repère permettant de mieux comprendre les débats des prochains mois et les enjeux de l’avenir.

La PAC a rempli son contrat.

La PAC a été créée par le traité de Rome signé le 25 mars 1957 par les pays fondateurs de la Communauté Économique Européenne. D’après le traité de Rome, la Politique Agricole Commune a pour but :

• d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique…;

• d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ;

• de stabiliser les marchés;

• de garantir la sécurité des approvisionnements;

• d’assurer des prix raisonnables … aux consommateurs. (Article 39 du traité de Rome).

A cette époque le souvenir des pénuries qui ont frappé les français pendant la dernière guerre est encore vif. Le progrès technique doit assurer la sécurité alimentaire. De plus, la création de la PAC répond à un objectif de cohésion d’un ensemble européen encore fortement agricole. En 1955, la France compte 2,3 millions d’exploitations. La population active agricole atteignait 6,2 millions de personnes représentant un tiers de l’emploi total. La valeur ajoutée de l’agriculture représentait 10% du produit intérieur brut. Les dépenses d’alimentation occupaient 20% de la consommation des ménages dont l’essentiel sous forme de produits non transformés (source Agreste statistiques du ministère de l’Agriculture et de la Pêche).

La politique agricole doit aussi garantir la parité entre l’agriculture et les autres secteurs économiques

La loi d’orientations agricoles votée par le parlement français à l’initiative de Michel Debré et Edgard Pisani en 1960 et 1962, indique dans son article 1 « La loi d’orientation de l’agriculture française a pour but, dans le cadre de la politique économique et sociale, d’établir la parité entre l’agriculture et les autres secteurs économiques ». L’alinéa 7 de l’article 2 stipule que la politique agricole a pour objet « de promouvoir et favoriser une structure d’exploitation de type familial, susceptible d’utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation ».

C’est toute la conception française du secteur qui se met en place au cours des années soixante. Elle est caractérisée par :

• la priorité donnée aux exploitations familiales ;

• la vision de progrès technique et de modernisation ;

• la cogestion avec les organisations professionnelles.

Une des conséquences voulues par le gouvernement et l’ensemble des responsables de l’époque est de provoquer un accroissement de la superficie moyenne des exploitations et une réduction de leur nombre et de libérer ainsi des forces de travail au profit des autres secteurs agricoles.

Les missions confiées à la PAC justifient les financements publics

La PAC a rempli son contrat. Elle a atteint et dépassé ses objectifs. Les français disposent d’une alimentation abondante, diversifiée, saine et bon marché. À tel point que la question de la sécurité alimentaire nationale ne fait plus partie des inquiétudes des consommateurs. Nous traiterons des critiques adressées à la qualité mais il faut ici reconnaître que, dans l’histoire de l’humanité, les aliments n’ont jamais été aussi sûrs pour la santé. La France est devenue une puissance agricole exportatrice de la planète. Un secteur d’industries alimentaires de premier plan s’est développé. La transition démographique de l’agriculture a été réussie sans drames sociaux majeurs. Tout jugement sur la PAC ne doit jamais oublier ces deux réussites majeures : une alimentation saine et bon marché d’une part, la participation des agriculteurs à la croissance économique et sociale d’autre part. Mais l’équation économique du triangle consommateurs-producteurs-contribuables est claire. Des prix alimentaires accessibles à tous en permanence, des revenus agricoles préservés. C’est au contribuable qu’il revient de compléter le « business model ».

De 1960 à 2010, la PAC passe des prix garantis aux aides directes

La politique agricole commune a évolué en plusieurs étapes depuis 1960 dans ses instruments comme dans ses finalités. Les réformes ont été imposées par trois exigences majeures :

• éliminer les excédents ;

• rendre compatible les dispositifs européens avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce ;

• introduire des conditionnalités environnementales.

La PAC initiale agit principalement par l’administration des prix. Les instruments principaux sont les organisations communes de marché créées par produit et organisées par un règlement qui précise les mécanismes d’actions. Les dispositifs d’intervention permettent d’acheter les excédents, de constituer des stocks physiques lorsque les prix baissent et de stocker lorsque les prix montent. La préférence communautaire se traduit par la taxation des importations qui assure le maintien de prix intérieurs stables. De plus, lorsque les prix de vente à l’exportation sont inférieurs aux prix européens, les producteurs perçoivent des subventions compensatoires. Ce sont les fameuses restitutions qui constituent le point de fixation des critiques de la PAC pour ses conséquences pour l’agriculture des pays en développement. Chaque année, à l’occasion de négociations marathon, le conseil définit les prix de référence pour le marché intérieur (prix indicatif), la taxation des importations (prix de seuil) et les achats de stockage (prix d’intervention). Pour éliminer les excédents, la PAC va jouer sur deux ressorts : elle va maîtriser directement la production par les quotas et les jachères et elle va réduire les prix de référence.

À partir de 1984 sont mis en place la régulation de la production par les quotas laitiers et le gel des terres

Henri Nallet « L’Europe gardera-t-elle ses paysans? » Une mise en perspective de la réforme de la PAC – Paris – Fondation Jean Jaurès – Fondation Européenne d’Études Prospectives – 2010.

En 1983, l’Union européenne plie sous le poids de 60.0000 tonnes de poudre de lait et 1,1 million de tonnes de beurre. Dès 1984, le Conseil européen décide d’instaurer des quotas pour la production laitière. En une quinzaine d’années, les stocks de produits laitiers sont ramenés à un niveau acceptable. Mais les quotas ne font pas que contrôler les volumes globaux de production, ils les répartissent entre les pays. Ils assurent donc une politique territoriale et ils limitent les concurrences intra-européennes. Or la décision de les supprimer d’ici 2015 par augmentation annuelle de 1% est prise. À l’orée des années 90, les stocks de céréales dépassent les 30 millions de tonnes. En 1992, le Conseil décide de geler 5 à 15% des terres cultivées en instaurant un système de jachères obligatoires. La suppression des jachères obligatoires en 2009, décidée à la suite de la crise alimentaire et du développement des biocarburants, suscitera la protestation des organisations écologiques car les jachères étaient devenues des refuges de biodiversité. Enfin, en 1999, plusieurs dispositions sont prises pour contrôler la production de viande bovine en instaurant des plafonds d’animaux élevés par hectare. La réforme de 1992 ne fait pas que geler des terres. Comme le souligne Henri Nallet1 , elle impose un tournant majeur à la PAC en décidant l’attribution de subventions directes à l’hectare. Ce sont les paiements compensatoires qui sont justifiés par la baisse des prix institutionnels. C’est le début des aides directes. Elles concernent les céréales, les oléagineux, les élevages bovins. Elles prennent rapidement une place déterminante des revenus des agriculteurs. En 1999, l’accord de Berlin renforce le rôle des aides directes, pour les élevages bovins en particulier. Les aides directes représentent rapidement 50% du revenu des exploitations, un montant équivalent aux résultats obtenus par les activités de production.

En 2003 le découplage rompt le lien entre les aides avec la production

Cette évolution répond aussi aux exigences des règles du commerce. Le cycle de l’Uruguay (Uruguay round) dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) se boucle en 1994. Le 1er janvier 1995, l’Organisation Mondiale du Commerce est créée, marquant le passage d’un traité – le GATT – à une organisation permanente. Dans le domaine agricole, les deux grands sujets sont l’accès aux marchés et les subventions. Les pays signataires de l’accord sur l’agriculture se sont engagés à ouvrir leurs marchés en réduisant les droits de douanes et à baisser ou même supprimer les subventions qui faussent les échanges commerciaux. Les aides visées qui ont un effet distorsif sur les marchés sont les aides liées à la production et les subventions aux exportations. En novembre 2001, la conférence ministérielle de l’OMC réunie à Doha au Qatar décide de lancer de nouvelles négociations que l’on appelle le cycle de Doha ou Programme de Doha pour le Développement. Les blocages de ce cycle dont la négociation est sans cesse ajournée sont dus en grande partie à l’impossibilité de trouver un accord sur l’agriculture. Mais à l’aube des années 2000, la libéralisation des économies et des marchés fait rage. L’Union européenne se trouve sous le feu croisé des grands pays exportateurs, notamment l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Argentine et le Brésil, réunis dans le groupe de Cairns d’une part, et des pays pauvres qui estiment que la PAC ruine leur agriculture d’autre part. C’est dans ce contexte que l’Union décide d’anticiper les exigences de l’OMC. L’accord de Luxembourg de juin 2003 instaure le principe du «découplage» des aides directes. Le découplage consiste à supprimer le lien entre les subventions versées aux agriculteurs et la production qu’il s’agisse du choix des productions ou des quantités produites. La France mettra en place les Droits de Parement Unique (DPU) en 2006, calculés à partir des surfaces détenues pendant la période de référence 2000 2002. Les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour appliquer le découplage selon les productions. Ils peuvent recourir au découplage partiel et conserver le lien avec la production pour une partie des subventions. La France a utilisé cette faculté pour certaines filières végétales et les élevages. Le découplage se met en place durant la décennie 2000. Il est au centre de la dernière réforme de la PAC décidée le 20 novembre 2008 sous la présidence française de l’Union européenne. Cette réforme est appelée bilan de santé car elle correspond à une clause de rendez-vous décidée en juin 2003. Concernant le découplage, les décisions de 2008 prévoient l’obligation du découplage total à l’horizon 2012 à l’exception des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) et de la prime à la brebis et à la chèvre (PBC).

Loin d’être idéal, le découplage s’installe pour une longue période

Compte tenu de la force d’inertie de l’Union Européenne, il serait étonnant que la marche vers le découplage total soit remise en cause. Elle apparaît désormais comme une des formes de modernisation des instruments de la PAC. Il est toutefois légitime de s’interroger sur les risques du système. La déconnexion des aides directes de la production rompt le lien entre le soutien des contribuables et l’activité agricole. Elle pose, à terme, la question de la légitimité des aides vis-à-vis de l’opinion publique. Elle conduit les agriculteurs à s’interroger sur leur fonction dans la société. Pourquoi les contribuables versent-ils des « pensions » aux agriculteurs et qu’attend la société en retour ? L’absence d’effet distorsif des aides découplées sur les marchés internationaux n’est pas garantie. Les aides directes assurent à la fois une sécurité et des fonds propres qui facilitent les prises de risques et les investissements. D’un point de vue international, le système symbolise l’injustice qui frappe les agriculteurs des pays pauvres. Ceux-ci ne peuvent compter sur aucun filet de sécurité alors qu’ils sont exposés aux plus fortes contraintes écologiques et que leurs marchés sont ouverts aux importations. De plus, l’uniformisation réclamée par le bilan de santé 2009 même si elle est laissée à l’initiative des États affaiblira la portée des aides directes comme instrument des politiques publiques. On peut en effet prévoir qu’il sera très difficile de remettre en cause des droits de paiement unique devenus des « avantages acquis ». Les réactions aux décisions annoncées le 23 février 2009 par Michel Barnier, alors ministre français de l’Agriculture, confirment cette inquiétude. Michel Barnier décide alors le redéploiement de 1,4 milliard d’euros prélevés sur les aides directes destinées aux productions végétales vers les productions animales et la création d’un dispositif de couverture de risques. Ces mesures répondaient à une exigence de justice et visaient à prévenir les critiques de la disparité excessive du dispositif français. Cette décision juste et rationnelle se heurta à l’opposition des céréaliers et failli provoquer l’éclatement de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA).

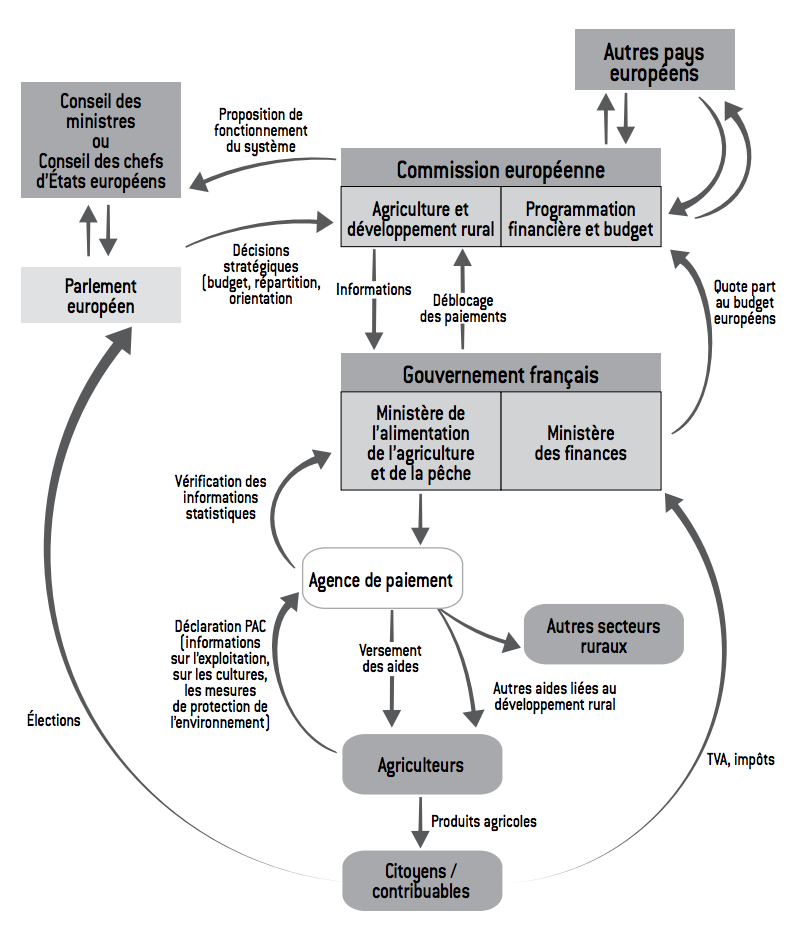

Graphique 1 : l’organisation de la PAC

L’enjeu majeur est de poursuivre l’adaptation des structures agricoles dans un marché ouvert.

BIMAGRI « Les chiffres de l’agriculture et de la pêche » Ministère de l’agriculture et de la pêche – 2009.

Depuis 1992, les réformes ont réduit inéluctablement les mécanismes de marché. Les prix d’intervention ont été alignés sur les prix mondiaux. Ce faisant les réformes ont libéralisé le marché européen et exposé les agriculteurs aux cours mondiaux. Cette ouverture ne sera pas remise en question dans le cadre des négociations de la future PAC. Tous les scénarios prospectifs sur l’équilibre alimentaire mondial montrent que les échanges sont appelés à augmenter. Les échanges augmenteront car les consommateurs ne se trouvent pas forcément à proximité des grandes régions productrices. Les échanges augmenteront car ils complètent les déficits structurels ou conjoncturels. Enfin les exportations agricoles constituent une part essentielle des revenus des États et des agriculteurs d’économie à dominante agricole. La gestion des conséquences de l’ouverture des marchés ne peut passer par le retour de mesures protectionnistes ou par la juxtaposition d’ensembles régionaux. Certes, des régions comme l’Afrique de l’Ouest auraient intérêt à améliorer l’intégration économique. Mais on ne pourrait piloter le commerce agricole mondial en découpant la planète en zones économiques homogènes qui n’existent pas. En revanche, il faut poursuivre et compléter l’adaptation de la politique européenne et des structures agricoles au marché en mettant l’accent sur la gestion des marchés, la modernisation des structures et des exploitations agricoles.

• Il faut renforcer les règles et les outils communautaires d’appui au fonctionnement des marchés ayant pour objectifs d’assurer la transparence et de permettre le fonctionnement équitable. Ces outils devraient se traduire par deux dispositifs principaux, un système d’information de marché et la régulation des marchés à terme.

• Il faut moderniser les organisations professionnelles afin de renforcer leurs atouts dans les activités commerciales et de les aider à gérer les risques. Les thèmes clés sont :

– Les assurances en vue de couvrir les risques inhérents à l’activité agricole, les assurances récolte couvrant les aléas de production et les assurances revenu couvrant les aléas économiques. Ces assurances relèvent d’une gestion privée bénéficiant d’un soutien public. Elles sont élaborées par des acteurs économiques, individuels ou mutualistes.

– La structuration des filières par la constitution d’acteurs économiques puissants de statut coopératif ou privé assumant des fonctions de gestion des risques et de contractualisation.

Les pouvoirs publics peuvent contribuer à ces évolutions par un encadrement législatif et réglementaire des financements incitatifs pour les assurances en particulier.

• La modernisation des exploitations agricoles est nécessaire. Les exploitations agricoles françaises devront franchir une nouvelle étape de modernisation grâce à un accroissement des surfaces, une adaptation de leurs équipements, et l’accès aux innovations technologiques. Cette exigence n’est pas seulement due à l’ouverture du marché européen, elle est rendue indispensable par l’élargissement de l’Union européenne et la concurrence intracommunautaire qui en découle. L’accroissement des surfaces proviendra de l’évolution des générations. En revanche, il appartient aux pouvoirs publics d’accompagner les transitions impliquant la disparition d’exploitations non viables économiquement. L’existence d’un tissu d’exploitations de taille moyenne sur l’ensemble du territoire est considérée comme le cœur du modèle français. Pourtant le nombre d’exploitations n’a cessé de baisser. La France comptait en 2007 326.000 exploitations agricoles professionnelles contre 2,3 millions en 1955. Compte tenu des coexploitants, elles comptent 436.000 chefs d’exploitation dont 18% ont plus de 55 ans2. La notion de taille moyenne et la conception de la famille ont beaucoup évolué depuis 50 ans. Elles continueront de s’adapter au contexte tout en maintenant à la France la primauté de ce principe. Toutefois la bonne anticipation de cette question suppose qu’elle ne soit pas un sujet tabou.

La conversion environnementale de l’agriculture est une réalité qui exige une politique et un soutien à long-terme.

La politique agricole commune a intégré les attentes de la société en matière de préservation de l’environnement et de qualité sanitaire des aliments. Les questions traitées sont les paysages, la qualité des eaux, la pollution des sols, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, le bien-être des animaux, les risques alimentaires, la qualité des aliments et la nutrition. Ainsi, les sujets sont nombreux et complexes. D’autant que la relation entre les préoccupations des citoyens et les pratiques agricoles prennent des chemins multiples. La première difficulté est donc celle de la lisibilité. La PAC répond à ces enjeux par deux leviers principaux.

• Les conditionnalités des aides directes. Les aides directes forment le premier pilier de la PAC. Or le versement de ces aides est conditionné au respect de conditions elles-mêmes classées en trois catégories.

Les exigences réglementaires fixées par 19 directives ou règlements européens.

– Les bonnes conditions agricoles et environnementales dont la définition relève de chaque État membre en application du principe de subsidiarité.

– Le maintien des surfaces en pâturages permanents.

• Les mesures agro-environnementales qui relèvent du deuxième pilier issu de la réforme de 1992. Le deuxième pilier porte sur les mesures qui ne concernent pas la production agricole, notamment la diversification des activités, la protection de l’environnement, le respect des normes par les exploitations, la formation. Le deuxième pilier est cofinancé par le budget communautaire et les États membres. Si la première difficulté est celle de la lisibilité, la deuxième est celle de l’évaluation des résultats de ces politiques. L’analyse de la question conduit à une synthèse en cinq points.

Premièrement, l’inflexion des subventions européennes aux agriculteurs vers des finalités environnementales et sanitaires est une réalité. Certes, les instruments forment une jungle technocratique. Le dispositif est illisible. Il n’existe pas d’indicateurs suivis dans la durée. Ces défauts sont réels. Les modalités peuvent et doivent être améliorées. Mais le sens a été donné. La politique agricole commune a engagé sa marche vers une gestion durable des ressources naturelles.

Deuxièmement, les agriculteurs ont entendu les signaux de la politique européenne. Ils sont sensibles à la pression des citoyens qui s’exercent par les mouvements associatifs mais aussi par les comportements des consommateurs relayés par les industriels et la distribution. L’utilisation de produits chimiques a considérablement baissé. Les pratiques durables d’agroécologie et d’agriculture raisonnée se multiplient. Les agriculteurs donnent l’impression d’adopter ces changements sous la contrainte. Pourtant ils pratiquent aujourd’hui dans leur grande majorité une agriculture durable.

Troisièmement, les résultats ne correspondent pas totalement aux aspirations des citoyens. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette impatience. Il est possible que la cible ne soit pas exactement la même. La France ne deviendra ni un jardin biologique ni un bocage. L’agriculture propre sera une agriculture de précision. Ensuite, les technologies aujourd’hui disponibles ne permettent pas de remplir l’ensemble des objectifs assignés à l’agriculture : des produits bon marché en quantité suffisante. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la question du financement de la conversion écologique est essentielle. Si le consommateur n’est pas en mesure de payer l’ensemble des surcoûts, il revient aux contribuables de financer ce qui doit être considéré comme un investissement pour le long terme.

Quatrièmement, la question des paysages est sous estimée. Or le paysage est un bien commun par lequel les citoyens appréhendent leur relation avec le milieu naturel. Les conflits locaux se multiplient entre agriculteurs et ruraux non agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables des agressions multiples qui sont portées aux paysages par l’extension des villes et des zones industrielles, par la dispersion de l’habitat et par les installations éoliennes. Mais leur légitimité de gestionnaire de l’espace passe par une meilleure attention au paysage agricole dont ils sont les principaux gestionnaires.

Cinquièmement, la recherche et l’innovation conditionnent la marche vers de nouvelles pratiques agricoles durables et économiquement viables. Les innovations viendront de la recherche privée autant que de la recherche publique finalisée comme fondamentale. Tous les programmes sont réorientés vers la mise au point de solutions économes des ressources mais la recherche est un travail à long terme. Toutefois, la recherche pâtit lourdement en France du rejet obsessionnel des OGM qui s’est emparé de nos concitoyens. L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) se flatte de consacrer moins de 2% de son budget aux OGM (sources interview de la présidente de l’INRA dans Échos n° 272 octobre 2010). Les entreprises semencières n’ont plus aucun essai en France et leurs recherches sont destinées d’abord aux agriculteurs américains. Or le refus des OGM rejaillit sur l’ensemble des recherches en amélioration des plantes. Les découvertes du futur proviendront d’abord de l’évaluation des ressources génétiques et de l’identification de gènes apportant des caractères utiles grâce à des équipements de laboratoire performants. C’est une approche globale sans interdits qui permettra de mettre à disposition des agriculteurs des variétés nouvelles issues de sélections classiques ou de transgénèse. Les responsables administratifs ou politiques apparaissent piégés ou complices de ce blocage de la situation française. L’agriculture européenne risque d’être lourdement pénalisée à terme. Et à travers elle, ses partenaires des pays africains qui sont en droit d’attendre de la recherche française une capacité d’anticipation de l’avenir. Il ne faut pas oublier que le potentiel biologique des plantes contribue à égalité avec les systèmes écologiques à obtenir une agriculture écologiquement intensive. L’agriculture ne pourra se passer à la fois d’intrants chimiques et des biotechnologies. D’ailleurs, la conception initiale de la révolution doublement verte reposait autant sur les progrès de l’écologie que sur ceux de la biologie.

Il faudra de plus en plus compter avec le potentiel agricole des nouveaux États membres

Alain Pouliguen « Pays de l’Est Intégration dans l’Union européenne : de la reprise agricole à la crise » – Économie et stratégie agricoles – Déméter 2011.

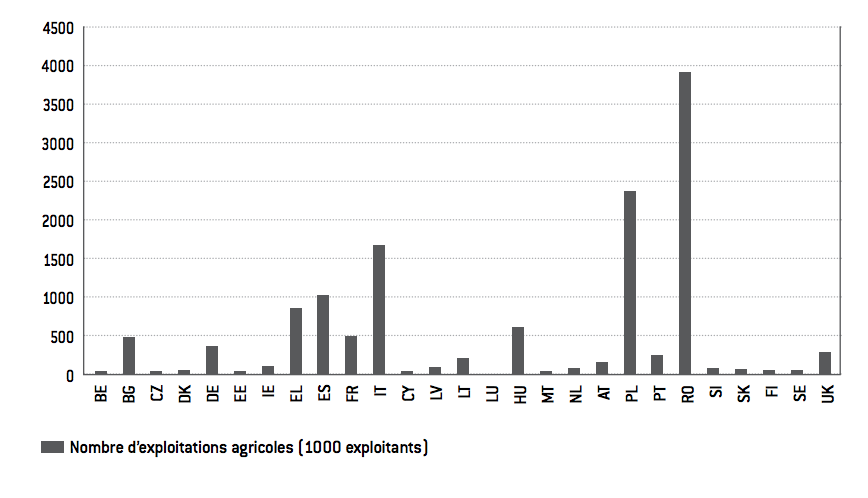

Dix nouveaux États membres d’Europe centrale et orientale ont intégré l’Union Européenne, la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et les trois États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie en 2004, puis la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En ajoutant Chypre et Malte entrées aussi en 2004, l’Union Européenne est passée de 15 à 27 membres. La structure agricole de l’Union en a été profondément modifiée puisque le nombre d’exploitations agricoles a augmenté de 64% passant de 5.600.000 exploitations dans l’Europe des 15 à 9.300.000 dans l’Europe des 25. La Roumanie est entrée dans l’Union avec 3.900.000 exploitations et la Pologne avec 2.400.000 exploitations. Cette situation a renforcé la disparité agricole de l’Union au moment où un nouvel équilibre s’était créé après les élargissements précédents, notamment celui de l’entrée de l’Espagne et de Portugal en 1986. La surface agricole a augmenté de 26% passant de 127 millions d’hectares à 160 millions d’hectares alors que la production n’a cru que de 19%. La surface moyenne des exploitations est passée de 22 hectares à 17 hectares mais les écarts vont de 3,5 hectares en Roumanie à 89 hectares en République Tchèque (source statistiques Commission européenne). Le fait que ce soient deux nouveaux États membres qui se situent aux extrémités de la fourchette révèle la dualité de leur agriculture, héritage de la politique agricole des démocraties populaires. Cette dualité3 repose sur l’existence de deux types d’exploitation, des exploitations familiales de subsistance totale ou partielle majoritaire en Roumanie et en Pologne, et de très grandes exploitations professionnelles issues de la privatisation des fermes d’État. Ces pays se trouvent confrontés à plusieurs dynamiques dont la convergence prendra du temps. La modernisation et l’agrandissement des petites exploitations familiales renvoient à la question de l’emploi. La marche vers la professionnalisation et l’intensification des grandes exploitations confère un potentiel d’exportation important. Ainsi, les nouveaux États membres dégagent des excédents de céréales et de sucre. L’entrée dans l’Union Européenne a permis à ces pays de bénéficier de subventions à l’agriculture et de fonds structurels accompagnant la modernisation. L’impact de ces financements a été d’autant plus important pour le revenu des agriculteurs que les taux de change des monnaies nationales hors zone euro leur étaient favorables.

Graphique 2 : Exploitations agricoles (2007)

Jusqu’à présent, les nouveaux États membres ont géré leur adhésion et leurs réformes économiques internes. Leur entrée dans l’Union Européenne n’a pas encore produit ses pleins effets pour l’économie agricole européenne. Il faut s’attendre à ce que la concurrence intraeuropéenne s’accroisse introduisant ainsi une contrainte supplémentaire à la modernisation de structures. Il faut s’attendre aussi à ce que ces pays deviennent plus exigeants dans les processus décisionnels communautaires. Ils auront intérêt à préserver une Politique Agricole Commune forte à condition que sa répartition leur soit favorable.

Le budget de la PAC pour l’après 2013 sera au centre des débats.

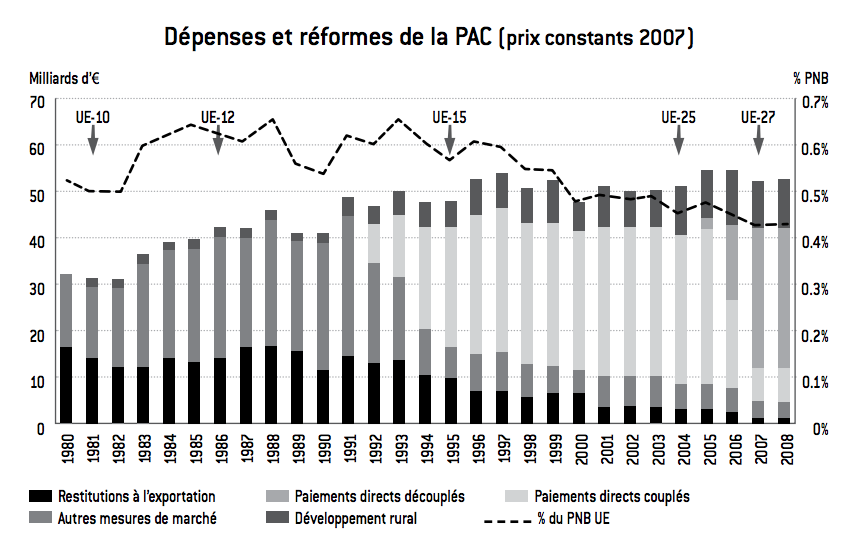

Le budget de la PAC s’élève à 57 milliards soit un peu plus de 40% du budget 2010 de l’Union européenne de 141,4 milliards d’euros. Les perspectives financières de l’Union européenne ont été déterminées en 2005 par les Chefs d’État et de gouvernement pour la période 2007-2013. La PAC est la seule politique intégrée. Elle représente 0,4% du produit intérieur brut européen. De plus jusqu’en 2009, la France a été bénéficiaire net des financements agricoles. La France finance 18% du budget communautaire. Les taux de retour ont été de 19,4% pour le premier pilier et 7,2% pour le deuxième pilier. C’est en 2002 que Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont mis d’accord sur un maintien du budget de la PAC jusqu’en 2013.

Graphique 3 : le budget de la PAC

Source :

Commission européenne

Pour l’après 2013, les jeux sont ouverts. La Commission européenne devrait rendre publique ses propositions pour le cadre financier pluriannuel de l’Union à la fin du premier semestre 2011. Les discussions porteront probablement sur une fourchette allant d’une baisse de 15% envisagée par le président de la Commission à une reconduction à un niveau équivalent au niveau actuel. Toutefois, la montée en puissance des nouveaux États membres entrainera mécaniquement une redistribution qui réduira la part revenant aux agriculteurs français. Par ailleurs, le Traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs du Parlement européen et étendu les champs d’application de la codécision. La PAC relève désormais de la codécision qui prévoit qu’elle soit approuvée par le Parlement. Le cadre financier pluriannuel devra obtenir l’approbation du Parlement et l’unanimité du Conseil européen. Nicolas Sarkozy a également soulevé la question de l’adoption de la PAC par le Conseil européen de façon à s’assurer de l’unanimité. Il est difficile de prévoir ce que sera le rapport des forces dans l’ensemble du Parlement. En revanche, la Commission de l’agriculture et du développement s’est exprimée en faveur d’une PAC « plus équitable, plus verte et plus durable ». Selon toute vraisemblance, le Parlement pèsera en faveur des objectifs environnementaux et d’une redistribution des aides. La répartition entre le premier pilier et le deuxième pilier ainsi que le recours au cofinancement des États membres peuvent avoir des conséquences sur les subventions que percevront les différentes catégories d’agriculteurs. Il est probable que l’agriculture française doive franchir une nouvelle étape d’adaptation avec des soutiens budgétaires réduits. Même si la discussion financière s’annonce difficile, la réduction ne devrait pas être importante mais elle pourrait s’accompagner de redistribution.

Le monde agricole aspire à un nouveau pacte avec la société

Un nouveau Pacte pour l’Europe PAC 2014-2020 – Société des Agriculteurs de France.

Les agriculteurs sont à la recherche d’un nouveau pacte qui réconcilie le monde agricole et la société. Cette idée de pacte très présente dans les propositions de réforme de la PAC,4 recouvre plusieurs attentes des agriculteurs qui sont de retrouver la confiance de leurs concitoyens, de clarifier les missions qui leur sont confiées, de refonder la légitimité de leur rôle dans la société et de garantir les soutiens financiers publics. Elle est aussi une aspiration à retrouver la cohérence entre les différentes fonctions et notamment les deux principales, la production agricole et les services environnementaux. Cette cohérence passe par la reconnaissance du caractère de biens publics de la sécurité alimentaire comme des ressources naturelles. Et la cohérence provient aussi de la conviction que les actes de production eux même participent à la gestion des ressources naturelles, qu’il n’y pas d’un côté la production qui ne relèverait que de l’économie et du marché et de l’autre les activités environnementales qui devraient être rémunérés par les pouvoirs publics. La conséquence est que les transferts publics ne sont pas justifiés seulement par la rémunération des services environnementaux mais aussi par la spécificité des productions à finalité alimentaire. Il est d’ailleurs probable qu’un débat avec la société française révélerait des convergences beaucoup plus grandes que ne le craignent les agriculteurs. A condition que toutes les parties intègrent la notion du temps et les engagements dans la durée. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le pacte se déclinerait en contrats individuels ou collectifs pluriannuels. Ces conceptions ont des chances de se retrouver dans la prochaine politique agricole européenne, tant elles correspondent à la réalité et aux intérêts de tous même si c’est au terme d’un processus de négociation et d’affrontement plus ou moins tendu. Ces débats constitueront une nouvelle étape de la construction européenne car ce sont les disparités entre les 27 Etats membres qu’il faut surmonter beaucoup plus que les fractures en France. C’est la raison pour laquelle ce qui est en jeu c’est la capacité de l’Union à définir une vision politique ambitieuse. Les notions de pacte et de contrat sont de bons repères surtout dans un contexte français. Ils ne peuvent se substituer à un cadre politique. La confiance n’est pas la conséquence du contrat, Elle en est le préalable issu d’une vision partagée.

Conclusion : la nouvelle PAC sera une politique libérale, subventionnée, et verte

Deux enjeux principaux s’imposent. Le premier concerne l’adaptation de l’agriculture européenne à une économie de marché ouverte. Il faudra améliorer le fonctionnement des marchés et appuyer la modernisation des structures agricoles pour qu’elles en tirent parti. L’agriculture française devra être accompagnée pour y parvenir d’autant qu’elle devra affronter de nouvelles concurrences intra-européennes.

Il faudra aussi que les organisations professionnelles jouent un rôle déterminé. Le second concerne la durabilité. Les contraintes environnementales seront renforcées sous la pression de l’opinion publique et de nombreux États membres. Il faudra veiller à ce que le rythme d’application de ces contraintes reste compatible avec l’innovation.

…Mais elle devra aussi être solidaire.

Pour terminer, quelques suggestions pour renforcer la solidarité agricole entre l’Europe et les pays en développement. Tous les agriculteurs de la planète doivent répondre à des enjeux communs, la sécurité alimentaire, la production durable, la gestion de ressources naturelles. Ces enjeux sont des biens communs de l’humanité. Leur valeur dépasse les intérêts particuliers et doit inciter à la solidarité internationale avec les pays en développement. L’Europe possède la légitimité, le savoir-faire, les compétences et les moyens pour jouer un rôle moteur dans le domaine agricole. Elle peut retrouver la capacité d’entrainement qu’elle a perdue.

Quelques suggestions :

• L’affirmation de la solidarité avec les politiques agricoles des pays pauvres dans la nouvelle politique agricole commune. La PAC devrait affirmer sa volonté de ne décider aucune mesure ayant un impact négatif pour les pays pauvres et de prendre en compte la possible validité de ses instruments dans d’autres contextes. Il serait utile de partager les conceptions de la régulation des marchés, de la contractualisation ou de la structuration des filières. Il ne s’agit pas de transférer ni d’imposer mais de construire ensemble.

• L’engagement de finaliser les Accords de Partenariat Économique (APE) avec des règles de protection et d’investissements qui permettent le développement des filières vivrières. L’engagement de faciliter la conclusion des négociations du cycle de Doha dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) afin d’établir des règles de marché plus justes pour les pays pauvres. De ce point de vue, l’Union Européenne doit confirmer la suppression des restitutions, c’est-à-dire des subventions des exportations. Le principe figure parmi les propositions de l’Union Européenne dans les négociations de l’OMC. Il est accepté par les professions agricoles. De plus, la baisse des prix institutionnels les a vidées de leur rôle. Leur suppression définitive éviterait à l’Europe les amalgames avec des importations à prix bradés entrant en Afrique en provenance d’Asie ou d’Amérique latine.

• Le rapprochement entre les politiques agricoles et les politiques de développement communautaires. Longtemps la conduite de ces deux politiques par des directions générales distinctes a préservé les pays du Sud des retombées d’une défense trop restrictive des intérêts agricoles européens. La séparation est aujourd’hui sclérosante. La politique de développement européenne a laissé de côté l’agriculture. Elle ne lui applique qu’une vision sociale et ne la raisonne pas comme une activité économique nécessitant des investissements publics. En revanche, l’ouverture des marchés crée des intérêts communs. Le moment est venu de doter l’Union Européenne d’une véritable stratégie de développement de l’agriculture pour la sécurité alimentaire.

• La définition et le financement d’un programme ambitieux en faveur de la structuration économique des filières mobilisant les compétences européennes dans tous les domaines qui créent l’environnement économique de l’agriculture : crédit, assurance, organisations professionnelles, approvisionnement, transformation et commercialisation, formation et appui technique, accès aux technologies. Les professions agricoles européennes n’ont rien à craindre des pays les moins avancés et de ceux qui ont des accords de partenariat avec l’Union européenne. Elles partagent avec ces communautés agricoles une conception commune de l’agriculture. La disposition « Tout Sauf les Armes » ouvre le marché européen aux importations sans taxes ni contingents en provenance des Pays les Moins Avancés. De même, la priorité n’est pas de préserver quelques volumes d’exportation pour l’Europe mais de contribuer à l’émergence d’un secteur agricole performant et de promouvoir ainsi la croissance économique locale.

• La participation européenne à la conception et au financement de nouvelles politiques agricoles et des fonds correspondants tels que le programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.

• La reconnaissance de la diversité dessituations de développement agricole qui implique la priorité que les pays africains doivent accorder à l’intensification. L’Europe doit veiller à ne pas leur fermer l’accès à l’aide au développement par des conditions environnementales qui ne sont pas prioritaires pour elles. Cet examen fait ressortir les points de convergence à terme vers des économies agricoles ouvertes et modernisées et des pratiques de production et de gestion des ressources durables. L’écart qui sépare les lignes de départ est immense et doit inciter à toujours penser d’abord à la diversité. Il ne faut jamais oublier les contextes dans lesquels vivent les 2,6 milliards de paysans qui peuplent la planète. Mais, dans tous les cas, l’enjeu est d’inventer de nouvelles politiques publiques, des politiques publiques libérales qui garantissent des investissements publics et favorisent le renforcement des acteurs professionnels et privés.

Aucun commentaire.