Renforcer le rôle économique des régions

Des politiques de demande supranationales, des politiques régionales de l’offre

Le contexte : un renforcement des inégalités de développement régional

Les gagnants et les perdants du contexte économique mondial

Pour une décentralisation de la politique économique

Un exemple de problème macroéconomique dont il faut régionaliser la solution : la croissance des entreprises

Accroître la compétence économique des régions

L’Europe, les régions et les nations

Le débat entre centralisateurs et décentralisateurs, entre Jacobins et Girondins, a été réactivé à l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle et de la réforme des collectivités locales. Cette discussion aurait également pu ressurgir au moment de la mise en œuvre du plan de relance français de la fin de l’année 2008, dans la mesure où les décisions prises par l’État l’ont été pratiquement sans concertation avec les collectivités locales. De façon plus générale, les relations entre l’État et les régions sont souvent orageuses. C’est particulièrement vrai quand la plupart d’entre elles ne sont pas de la même couleur politique que l’exécutif national. Une source de difficultés vient du fait que les régions sont encore jeunes (moins de 30 ans), là où les départements ont plus de deux siècles et les villes bien davantage. Les régions souffrent donc d’un déficit de légitimité par rapport à l’opinion publique. Les populations n’ont pas le réflexe de les défendre spontanément. Pourtant, leur compétence s’est élargie depuis la loi de décentralisation de mars 1982, grâce notamment à la loi organique, dite « loi Raffarin », du 13 août 2004. La région dispose maintenant de trois grands types de compétences :

1. Le développement économique. Depuis la loi organique du 13 août 2004, « la région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et leurs groupements ». Les régions définissent et attribuent les aides aux entreprises.

2. L’aménagement du territoire et la planification. Les régions ont en charge la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général. Cette compétence inclut la gestion des ports autonomes et des transports ferroviaires et routiers en zones non urbaines (sauf en Île-de-France).

3. L’éducation, la formation professionnelle et la culture. La région construit et gère les lycées. Elle définit la politique de formation professionnelle. Elle gère les musées régionaux.

L’action économique relève cependant d’une compétence qui n’est pas exclusive à la région. En effet, les autres échelons y participent également. Certes, le Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique » (article L.4221-1), mais il donne également le droit au département d’agir dans ce domaine : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

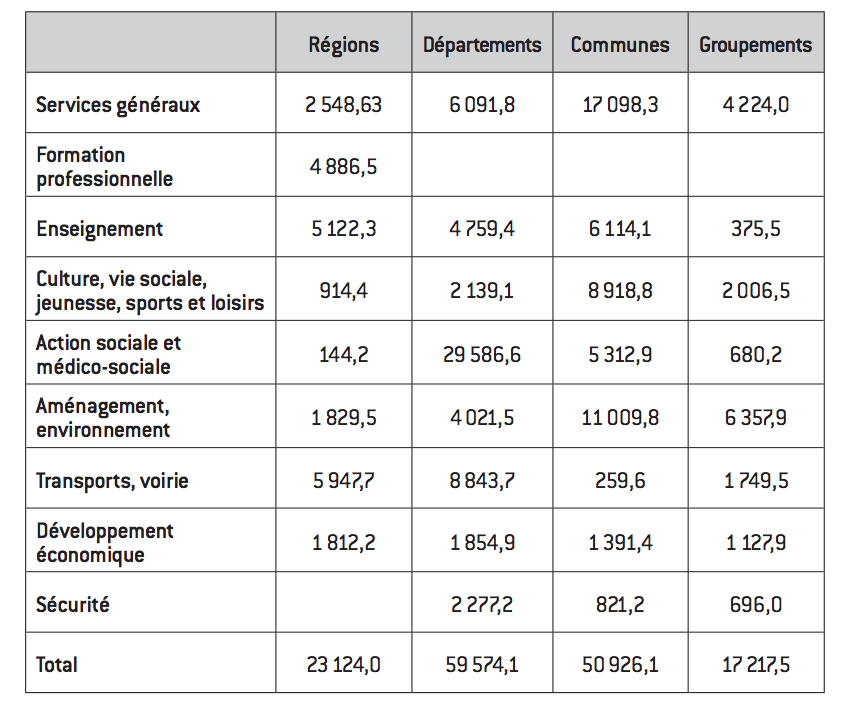

Tableau 1 : dépenses des collectivités locales par fonction en 2007 en millions d’euros

Source :

Rapport Balladur

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi » (article L.3211-1). Ce dernier point peut concerner le développement économique. Les municipalités disposent aussi d’une certaine latitude dans le domaine de l’action économique (par exemple, en créant des pépinières), même si celle-ci reste limitée. Malgré la loi Raffarin, le degré de décentralisation en France est encore limité. Pour l’Assemblée des régions d’Europe (ARE), l’institut de recherche Bak Basel Economics a calculé un « indice de décentralisation » construit à partir de 185 aspects de l’organisation publique d’un pays (décentralisation financière, décentralisation politique, fonctionnelle, etc.), couvrant des régions de l’Union européenne, de la Croatie, de la Suisse et de la Norvège (cf. De la subsidiarité à la réussite : l’impact de la décentralisation sur la croissance économique, ARE, mai 2009).

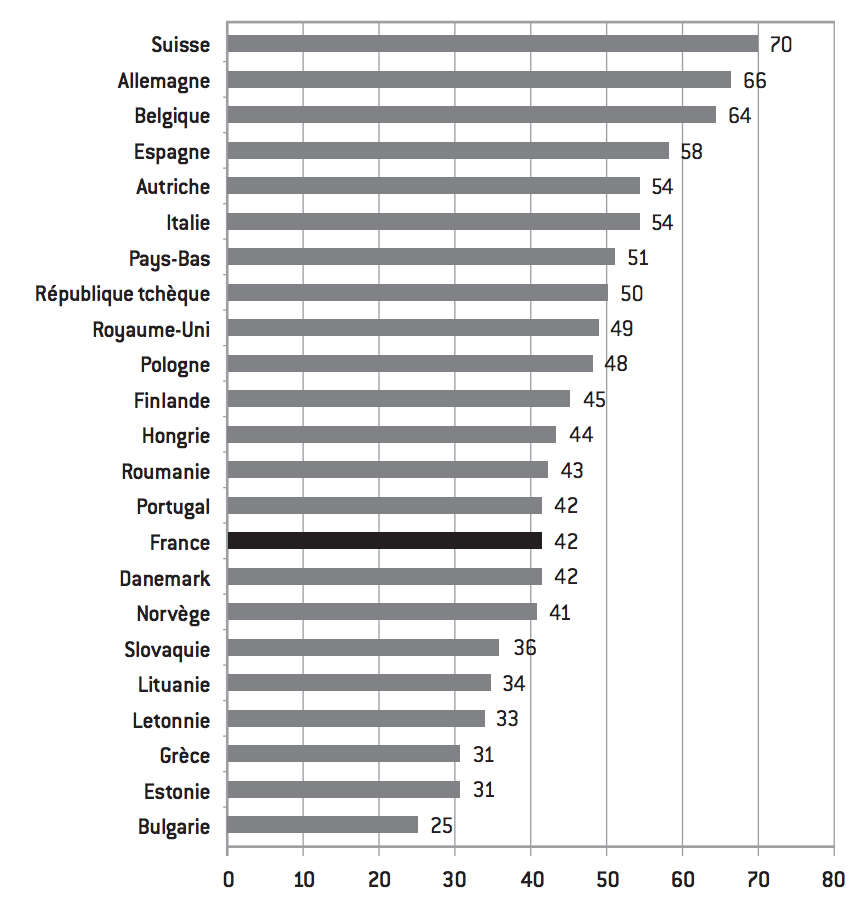

Graphique 1 : indice de décentralisation

Source :

BAK Basel Economics

Il apparaît que la France conserve une organisation relativement centralisée, beaucoup plus que le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l’Italie. La palme de la décentralisation revient à la Suisse, à l’Allemagne et à la Belgique. Les pays plus centralisés que la France sont généralement nettement plus petits (les pays scandinaves ou baltes, notamment). En outre, le budget des régions françaises est faible. En 2007, leurs dépenses s’élevaient à 24,4 milliards d’euros, contre 61,7 milliards d’euros pour les départements et 40,9 milliards d’euros pour le secteur communal (cf. rapport du comité Balladur, Il est temps de décider, mars 2009). Ainsi, la Navarre, le Pays basque ou l’Aragon possèdent des budgets d’un montant six à douze fois supérieur à ceux de l’Aquitaine ou de Midi-Pyrénées (cf. Alain Rousset et Jean Viard, Ce que régions veulent dire, éditions de l’Aube, 2009). Un Land comme celui de Hambourg, qui compte 1,8 million d’habitants, consacre deux fois plus de moyens financiers en un an à l’innovation que les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine réunies en deux ans. Nous montrons pourtant dans cette note que la politique économique de la France aurait tout intérêt à être de plus en plus décentralisée, et ceci pour trois raisons principales :

1. Nous entrons dans un contexte où les politiques dites « de l’offre » vont regagner de l’importance relative par rapport aux politiques keynésiennes de gestion de la demande ; or les politiques de l’offre sont plus adaptées à une prise de décision territorialisée ;

2. Les inégalités de développement économique entre les régions ont tendance à s’accroître ; cette évolution plaide à la fois pour une péréquation étatique, mais aussi, comme nous le verrons plus loin, pour un accroissement de l’autonomie de la prise de décision des territoires locaux ;

3. Une analyse économique en termes d’efficacité des organisations montre que, dans un monde où le coût de l’information a tendance à reculer, les structures les plus plates sont plus adaptées que les structures verticales (typiquement, les collectivités locales ont toutes les chances d’être en capacité de prendre des décisions plus pertinentes que les États centralisés).

Nous concluons donc à la nécessité de prendre deux types de mesures :

1. Le renforcement de la compétence de la région en matière de développement économique.

2. L’augmentation du budget des régions et leur autonomie fiscale.

Des politiques de demande supranationales, des politiques régionales de l’offre

À l’inverse, les politiques dites de « consolidation budgétaire », qui visent à réduire les déficits publics, sont mieux « acceptées » par l’économie si elles ne sont pas adoptées en même temps dans des pays proches. Car les effets multiplicateurs liés à la coordination jouent dans les deux sens : les effets positifs sur la croissance sont démultipliés quand les politiques sont expansionnistes, mais les effets négatifs le sont aussi quand les politiques sont restrictives.

De plus en plus, la région constitue la bonne échelle géographique et administrative pour mener une politique économique, et plus particulièrement une politique économique de l’offre destinée à rendre les entreprises plus compétitives. Certes, les politiques keynésiennes de relance par la demande sont plus efficaces au niveau national, voire supranational. On peut justifier rapidement cette assertion de la façon suivante : dans une optique keynésienne, l’offre et donc l’emploi sont censés s’ajuster à la demande. En cas de récession passagère entraînant une augmentation du chômage, l’État doit augmenter la dépense publique et/ou alléger la fiscalité afin d’accroître la demande globale. C’est le soubassement théorique, correct qui a inspiré les plans de relance menés dans quasiment toutes les grandes économies en 2008 et en 2009. Cette politique a néanmoins une limite : dans de petites économies ouvertes sur l’extérieur, la relance de la demande intérieure peut se traduire par un accroissement des importations, et donc ne contribuer que peu à la reprise de l’offre intérieure. La solution à ce problème consiste à mettre en œuvre des plans de relance coordonnés (ce qu’auraient pu faire par exemple la zone euro ou l’Union européenne). Ainsi, les politiques de soutien budgétaire ou monétaire sont d’autant plus efficaces qu’elles sont adoptées sur une large échelle géographique1. Il n’en est pas de même pour les politiques dites de l’offre. Ces dernières visent à inciter les entreprises à produire plus, notamment en renforçant leur compétitivité, leur capacité à investir, à recruter, à exporter… Leur ciblage est beaucoup plus fin que celui des politiques de la demande, qui peuvent se matérialiser par une baisse de l’impôt sur le revenu, de la TVA, une augmentation uniforme des salaires des fonctionnaires… Les politiques de l’offre, généralement moins coûteuses que les politiques de soutien à la demande, peuvent passer par des ajustements fiscaux, des évolutions réglementaires, des subventions, de la formation, un développement des financements, c’est-à-dire autant de mesures qui, la plupart du temps, ne sont pas uniformes et ciblent une catégorie d’entreprises, voire, mieux encore, un territoire. Ce problème qui peut sembler théorique est pourtant en train de prendre en 2010 une acuité particulière pour une raison simple : les plans de relance adoptés ces dernières années génèrent des tensions qui deviennent insoutenables pour les finances publiques. Et, dans le même temps, il faut continuer à soutenir l’économie. Car si la conjoncture internationale s’est redressée dans le courant de 2009, c’est essentiellement parce qu’elle est sous perfusion de dépenses publiques et de politique monétaire. Autre façon de poser le problème : se demander à quel niveau s’établirait la croissance économique mondiale avec des déficits publics en réduction et avec une remontée des taux d’intérêt réels. Chacun connaît la réponse : elle serait nulle, voire négative. L’économie mondiale ne dispose pas, pour l’heure, de relais de croissance autonomes. La consommation est fragilisée par la hausse du chômage, l’investissement privé est faible en raison des surcapacités industrielles et le commerce mondial ne remonte que lentement. Résumons : si l’économie perd le soutien de la politique économique, elle replonge (avec un scénario de type années 1930 possible), mais si la politique économique demeure en l’état, elle risque de dégénérer en effets secondaires potentiellement nocifs, en particulier l’élévation des taux d’intérêt à long terme au-dessus du taux de croissance des recettes fiscales, ce qui, pure arithmétique, conduit tout droit, faute de mesures correctrices, à l’insolvabilité des États (cf. Nicolas Bouzou, Stratégie pour une réduction de la dette publique française, Fondation pour l’innovation politique, février 2010). Voilà pourquoi il est nécessaire aujourd’hui d’infléchir la politique économique en la faisant passer du soutien à la demande vers le soutien à l’offre, généralement moins coûteux. Ce choix devrait être facilité par la démultiplication des opportunités technologiques, qui mettent les entreprises devant des potentialités d’innovations extraordinaires. C’est un peu la logique française du grand emprunt. Mais cette logique présente toutefois deux inconvénients majeurs : son coût élevé et la difficulté de son ciblage. Ce dernier point est souvent passé sous silence alors qu’il est fondamental. En effet, la question « quels sont les secteurs d’avenir à soutenir ? » n’admet pas de réponse scientifique, d’une part parce qu’on ne connaît pas l’avenir, d’autre part parce qu’on voit des entreprises réussir ou échouer dans tous les secteurs. Cette « prétention constructiviste » risque de coûter très cher, avec un résultat loin d’être acquis. Ainsi, dans un contexte de tension sur les finances publiques et, dans le cas français, de déficit de compétitivité – la demande intérieure est depuis plusieurs années supérieure à notre production nationale –, il semble préférable de miser sur des mesures plus microéconomiques, sans doute plus faciles à prendre à l’échelon local. Voilà qui devrait conférer aux régions un rôle majeur dans les prochaines années.

Le contexte : un renforcement des inégalités de développement régional

On a coutume de voir la mondialisation comme un facteur d’égalisation des niveaux de vie moyens entre les nations et un vecteur d’inégalité entre les citoyens à l’intérieur des nations. Dans une certaine mesure, ces deux intuitions sont pertinentes, mais on omet souvent un fait au moins aussi important : la mondialisation, couplée au progrès technique, est un facteur d’inégalité entre les régions. C’est d’ailleurs l’un des grands champs d’étude de l’économie géographique, développé notamment par le prix Nobel d’économie, l’américain Paul Krugman (cf. Paul Krugman, Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, 1997). Selon ces analyses, il s’avère que mondialisation et progrès techniques constituent non pas des facteurs d’égalisation de la richesse (mesurée, par exemple, par le PIB par habitant), mais plutôt des facteurs d’inégalités. Ainsi, au cours des dernières années, la concentration spatiale des richesses a dominé en faveur de certains territoires et au détriment d’autres. Ce phénomène de concentration est lié à trois phénomènes principaux :

1. La disparition progressive des obstacles légaux aux échanges de biens et services, et aux investissements entre les pays, depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Légalement, cette évolution s’est souvent traduite par l’adhésion des pays concernés à l’OMC (Chine, Vietnam…).

2. L’abaissement relatif des coûts de transport. Le développement de l’intermodalité (utilisation de la route, du transport maritime et fluvial et du transport aérien) à grande échelle et de la concurrence dans les transports permet de diminuer le coût unitaire d’acheminement des marchandises.

3. Le progrès technique, en particulier la diffusion massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) à partir de la seconde moitié des années 1990. Ces avancées technologiques ont entraîné une baisse considérable des coûts d’information et de communication. Ces mutations ont permis aux entreprises de se réorganiser géographiquement sur une base mondiale, à moindre coût, en prenant en compte les deux données suivantes :

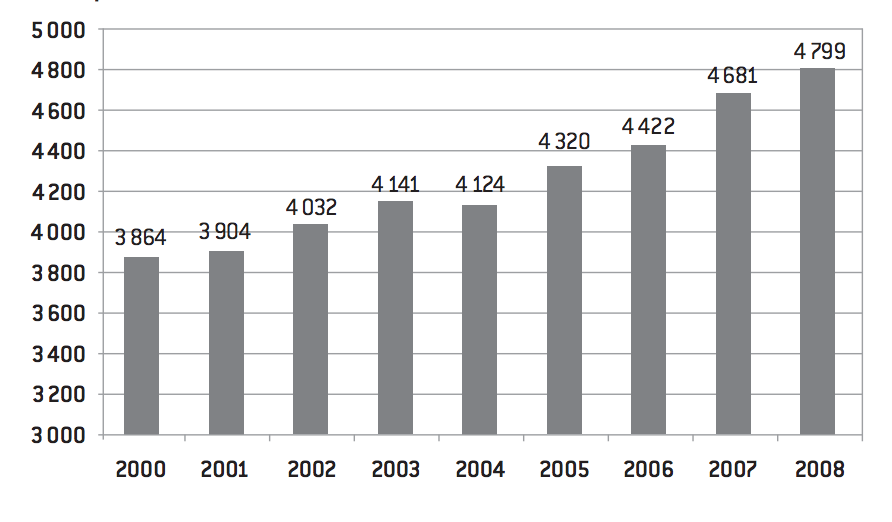

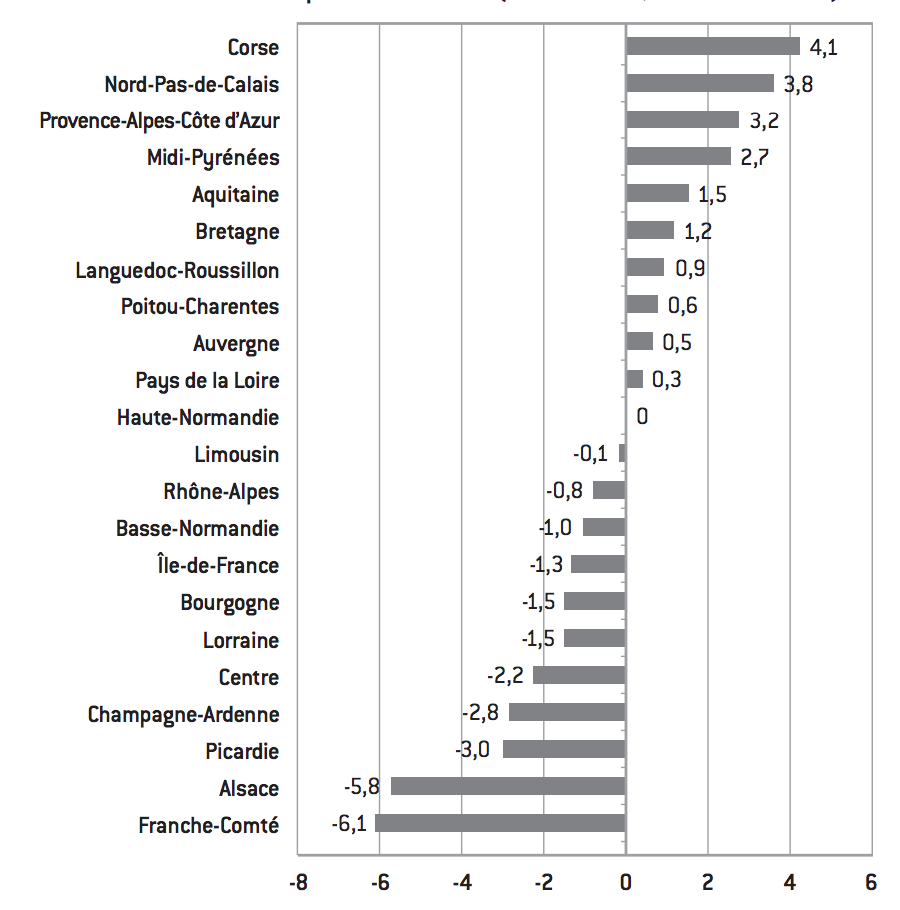

• la taille et le dynamisme des territoires d’implantation (ou des pays géographiquement proches) ;

• les coûts de production dans les zones d’implantation. On comprend pourquoi les territoires qui sont à la fois de grande taille, dynamiques et à faibles coûts de production reçoivent des investissements très importants. Dans ce contexte, les grandes entreprises adoptent des modes d’organisation divers au niveau international et en changent en fonction des circonstances : sous-traitance, partenariat, joint-venture, intégration… L’activité a tendance à se concentrer dans les territoires les plus dynamiques, pour une raison liée à un phénomène d’économie d’échelle. Quand plusieurs grandes entreprises s’implantent dans un endroit, elles sont suivies par leurs partenaires et sous-traitants qui peuvent les livrer rapidement et permettre à leurs donneurs d’ordre de travailler en flux tendus. Se crée ainsi un écosystème qui attire main-d’œuvre et services de proximité (restaurants pour les salariés, centres commerciaux, crèches, nouveaux logements…). In fine se dégage un processus cumulatif qui rend les régions dynamiques encore plus attractives. C’est typiquement ce qu’on observe à Bangalore, à Shanghai ou, plus près de nous, dans la région de Bilbao. En France, on peut mesurer ce phénomène d’inégalités croissantes entre les régions tout simplement en observant l’écart-type des PIB régionaux par habitant. Depuis 2000, cet écart-type a augmenté de près de 25%. Ce creusement des inégalités régionales se traduit par de véritables transferts de PIB (par habitant) de certaines régions vers d’autres. Ainsi, plusieurs régions ont vu ces dernières années leur richesse relative reculer (Alsace, Île-de-France, Franche-Comté), alors que dans d’autres la richesse relative s’est accrue (Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, MidiPyrénées…). De façon intéressante, l’Île-de-France est plutôt mal placée, ce qui rappelle si cela était nécessaire que les grandes régions, en matière de PIB ou de population, ne sont pas nécessairement les plus performantes. La «fusion» des régions ne saurait donc constituer un objectif en soi.

Graphique 2 : écart-type des PIB par habitant des régions de France métropolitaine

Source :

Insee, calculs de l’auteur

Les gagnants et les perdants du contexte économique mondial

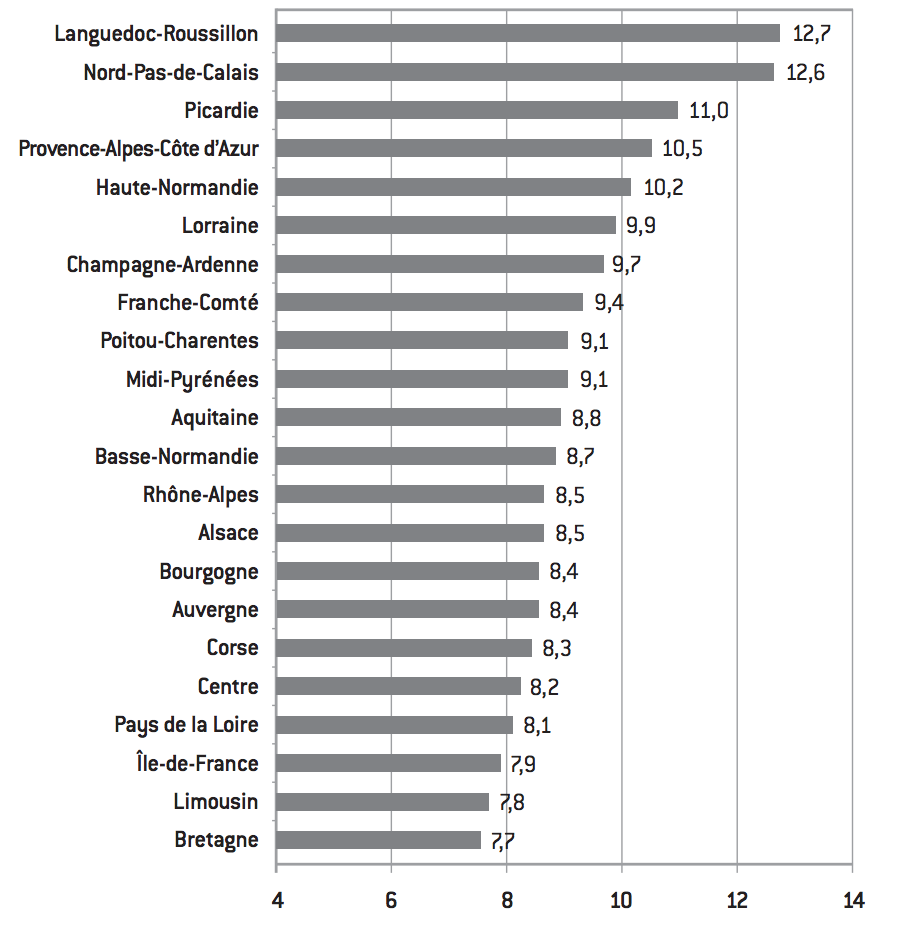

Le même constat peut être fait concernant le taux de chômage. Les marchés locaux du travail sont en effet très différenciés. Certains territoires ont un taux de chômage élevé en raison de flux migratoires importants et malgré des créations d’emplois dynamiques. C’est le cas du Languedoc Roussillon. D’autres ont un taux de chômage élevé en raison d’un faible dynamisme économique : la Picardie, par exemple. D’autres encore qui s’en sortent mieux, souffrent d’un désajustement entre offre et demande de travail (la Bretagne). Il est clair que ces différences territoriales appellent des politiques locales de l’emploi. Certes, si les inégalités en matière de PIB par habitant (et, dans une moindre mesure, d’emploi) ont eu tendance à s’accroître ces dernières années, cela a beaucoup moins été le cas en matière de revenu disponible des ménages (c’est-à-dire la somme des salaires, des profits des entrepreneurs individuels et des revenus sociaux, retranchée des cotisations sociales et des impôts directs). La dispersion nationale en matière de revenus par habitant est quatre fois moins forte que la dispersion des PIB par habitant.

Graphique 3 : différence entre le ratio PIB régional par habitant/PIB par habitant en France métropolitaine en 2008 et le ratio PIB par habitant/PIB par habitant en France métropolitaine en 2000

Source :

Insee, calculs de l’auteur

On a donc une déconnexion entre, d’un côté, la capacité de création de richesses dans les régions, mesurées par le PIB par habitant, qui révèle une inégalité croissante, et, de l’autre, le niveau de vie des habitants, peu différent d’une région à l’autre. Ce phénomène tient essentiellement à l’importance de la politique de redistribution des revenus, surtout dans un pays à fort État-providence comme la France. Les ménages résidant dans les territoires où les salaires sont plus faibles et le taux de chômage plus important (c’est-à-dire dans les régions où l’on crée peu de richesses) reçoivent également beaucoup plus de transferts sociaux (allocations, subventions…) que ceux des régions riches. Ce qui tend à uniformiser le revenu disponible. En forçant un peu le trait, on pourrait affirmer que les politiques de redistribution par habitant. On a donc une déconnexion entre, d’un côté, la capacité de création de richesses dans les régions, mesurées par le PIB par habitant, qui révèle une inégalité croissante, et, de l’autre, le niveau de vie des habitants, peu différent d’une région à l’autre. Ce phénomène tient essentiellement à l’importance de la politique de redistribution des revenus, surtout dans un pays à fort État-providence comme la France. Les ménages résidant dans les territoires où les salaires sont plus faibles et le taux de chômage plus important (c’est-à-dire dans les régions où l’on crée peu de richesses) reçoivent également beaucoup plus de transferts sociaux (allocations, subventions…) que ceux des régions riches. Ce qui tend à uniformiser le revenu disponible. En forçant un peu le trait, on pourrait affirmer que les politiques de redistribution nationale assurent déjà une partie importante de la péréquation entre territoires riches et territoires pauvres demandée par certains élus.

Graphique 4 : taux de chômage par régions – ratio nombre de demandeurs d’emplois/population active, 3e trimestre 2009

Source :

Insee

L’État central joue donc un rôle dans le développement économique local, en assurant une certaine péréquation des revenus via sa politique fiscale et sociale, et en assurant des missions de services publics un peu partout sur le territoire national. Mais cette politique serait unijambiste si elle n’était pas complétée par une politique économique locale qui essaie de compenser les forces naturelles qui creusent les inégalités territoriales. On peut d’ailleurs remarquer que la politique des pôles de compétitivité, décidée par l’État central, a plutôt eu tendance à exacerber les inégalités précédemment citées. Ainsi, si l’on excepte le cas particulier de l’Île-de-France (on peut comprendre que cette région fasse l’objet de la part de l’État d’une attention particulière), les pôles les plus importants ont été implantés en Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Midi-Pyrénées/Aquitaine. À ce stade, un petit détour théorique s’impose. La littérature économique récente (cf. Olivier Bouba-Olga, Les Nouvelles Géographies du capitalisme. Comprendre et maîtriser les délocalisations, Seuil, 2006) distingue trois modes de développement économique local :

• un mode d’agglomération. Cette logique repose sur la concentration sur un même lieu d’entreprises n’ayant pas forcément de liens entre elles et n’appartenant pas nécessairement au même secteur. C’est la logique de la plupart des parcs d’activité. Elle présente l’avantage d’éviter que le territoire soit trop sensible à une crise sur un secteur précis. En revanche, les entreprises émanant de branches d’activité différentes, il existe peu de possibilités d’économies d’échelle liées à leur présence sur un même territoire ;

• un mode de spécialisation. Cette logique repose sur la concentration sur un même lieu d’entreprises travaillant autour d’un même secteur, voire d’un même produit. C’est la logique des systèmes productifs locaux ou des pôles de compétitivité. À l’inverse du mode d’agglomération, les externalités et les économies d’échelle potentielles sont maximales. En revanche, le territoire est très vulnérable en cas de crise du secteur en question ;

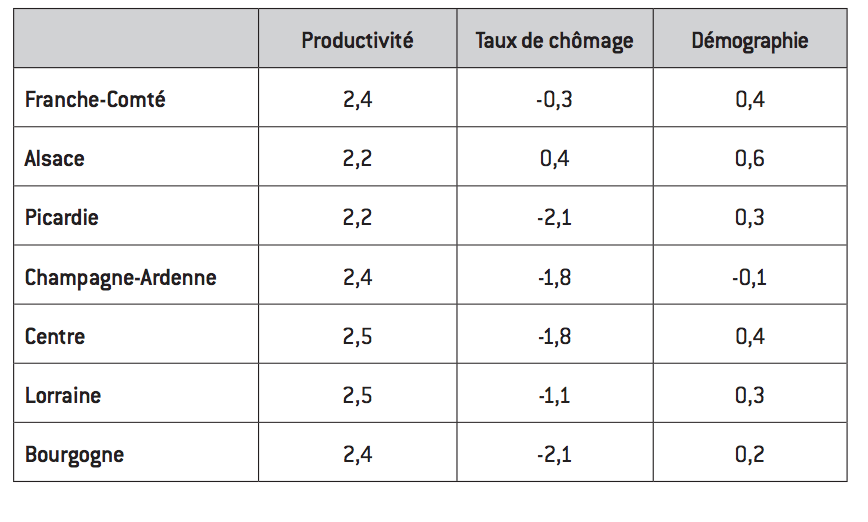

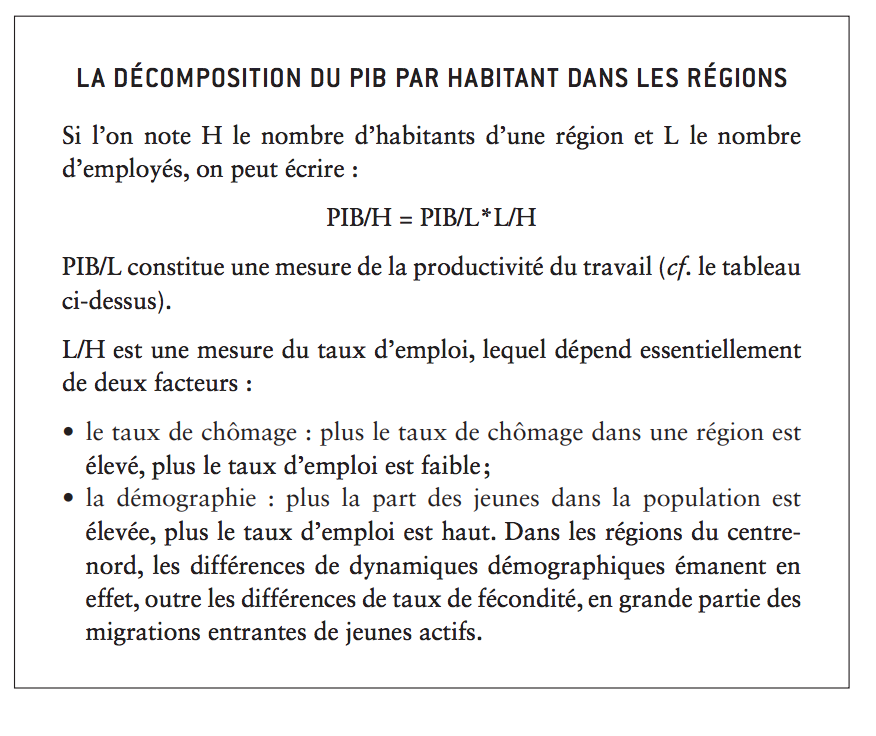

• un mode de spécification. Il s’agit de regrouper des entreprises qui disposent de compétences spécifiques similaires (utilisation de travail qualifié, forte intensité en capital, besoins de financement à long terme élevés…), mais pas forcément dans les mêmes secteurs. L’idée centrale est qu’en cas de suppression d’emploi dans une entreprise les salariés licenciés puissent se redéployer facilement dans d’autres sociétés. La logique de spécification est la plus efficace du point de vue économique. Elle suppose néanmoins une action des collectivités locales pour éviter de constituer un simple mode d’agglomération. Elle passe également par la mise au point d’un système de formation professionnel local. Prenons un cas extrême : celui de la Franche-Comté. Depuis 2000, le PIB par habitant y a progressé en moyenne chaque année d’un peu moins de 0,5% en volume, soit un rythme inférieur de moitié à celui de la France. Ce qui signifie que la création de richesses réelles par habitant est, dans cette région, au point mort. L’État central lisse les revenus Francs-Comtois par sa politique fiscale et sociale, mais il n’agit pas sur les raisons de l’absence de développement économique de cette région, qui sont essentiellement d’ordre microéconomique : une structure sectorielle encore très industrielle, dominée par l’automobile et le travail des métaux, la production horlogère, les lunettes, les jouets, pour une grande partie dans un cadre de sous-traitance. Un travail utile, pour cette région, consisterait à identifier précisément les secteurs surreprésentés localement, en admettant que cette surreprésentation correspond certainement à une richesse locale en ressources bien spécifiques (ouvriers métallurgistes spécialisés, par exemple), et en définissant des pistes d’actions publiques (dans le domaine de la formation notamment) qui permettent aux entreprises régionales de se redéployer sur des segments non encore concurrencés. Il s’agit finalement de s’interroger moins sur ce qui pourrait faire fuir les entreprises (les amener à «délocaliser» des activités), que sur ce qui pourrait les retenir. Ce travail, réalisé au plus près du terrain, ne peut bien évidemment pas être conduit par un État central, surtout dans un pays aussi grand que la France (la situation est sans doute différente, par exemple, au Luxembourg). De plus, il demande des ressources budgétaires locales suffisantes, ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle. En outre, même pour des régions dont le PIB par habitant progresse peu, les sources des difficultés économiques peuvent être très différentes. Une décomposition arithmétique rapide montre que l’évolution du PIB par habitant dépend de trois facteurs, et trouve donc sa résolution dans des priorités politiques différentes :

• l’évolution des gains de productivité (politique de l’innovation) ;

• la dynamique du taux de chômage (politique de formation) ;

• la dynamique démographique (politique d’attractivité vis-à-vis des ménages actifs).

Ainsi, parmi les régions connaissant des difficultés, on trouve tous les cas de figure. L’Alsace souffre de gains de productivité limités et d’un taux de chômage en augmentation tendancielle, alors que sa démographie est favorable. La région a donc besoin d’une politique de l’innovation couplée à une politique de formation. La région Champagne-Ardenne, elle, souffre de gains de productivité modérés et d’une baisse de sa population. Il faut donc y coupler une politique en faveur de l’innovation et une politique d’attractivité à destination des jeunes ménages qualifiés. Quant à la Franche-Comté, elle a davantage besoin de mettre l’accent sur la formation… Par définition, une politique nationale aura beaucoup de mal à appréhender ces différences.

Tableau 2 : sources d’une évolution défavorable du PIB par tête

Source :

Insee, calculs de l’auteur

Pour une décentralisation de la politique économique

Au-delà des évolutions macroéconomiques, il est frappant de constater qu’une analyse en termes d’organisation mène également à la conclusion selon laquelle une décentralisation de la prise de décision en matière de développement économique serait souhaitable. C’est ce que montre une analyse en termes de « coûts de transaction ». En théorie économique, les coûts de transaction sont les coûts liés à un échange. Ils incluent des coûts de recherche et d’information (prospection, comparaison de prix, études de marché…), des coûts de négociation et de décision (rédaction et conclusion des contrats) et des coûts de surveillance et d’exécution (contrôle de la qualité de la prestation, éventuellement poursuites judiciaires…). Selon ce type d’analyse, plus les coûts de transaction sur un marché sont élevés, plus l’organisation économique optimale est verticale, c’est-à-dire hiérarchique, avec un nombre élevé d’échelons. C’est la logique bureaucratique qui, de ce point de vue, peut être rationnelle. À l’inverse, quand les coûts de transaction sont faibles, les organisations ont tendance à devenir plus horizontales et, ayant davantage de capacité à coopérer, plus petites. Or l’une des caractéristiques de la période qui a débuté dans les années 1990, c’est qu’elle est marquée par une chute très forte des coûts d’information, et donc, plus généralement, des coûts de transaction. En conséquence, les grandes organisations centralisées et bureaucratiques perdent de l’efficacité relative par rapport aux petites organisations qui se fournissent sur des marchés, qui sous-traitent, qui externalisent plutôt qu’internaliser. Autrement dit, la dimension «optimale» des organisations, privées comme publiques, a considérablement baissé. Les entreprises «stars» ne sont plus Ford ou General Motors, mais Dell ou Nike. Cette analyse cadre avec ce que l’on peut observer dans la réalité. Les grands conglomérats ont quasiment tous disparu et le nombre de niveaux hiérarchiques dans les organisations a diminué, entraînant au passage un écrasement des « classes moyennes » (cf. Jean-Marc Vittori, L’Effet sablier, Grasset, 2009). Les entreprises comme les États ont eu tendance à se recentrer sur leur cœur de métier. Les premières en externalisant, les seconds en privatisant et en décentralisant. Les organisations qui ne s’adaptent pas à ce recul des coûts de transaction perdent en compétitivité par rapport aux autres. Là encore, ce qui est vrai pour les entreprises l’est aussi pour les collectivités publiques. Ainsi, si l’État français mettait fin au mouvement de décentralisation opéré depuis les années 1980, voire tentait une recentralisation, il deviendrait moins efficace que les États relativement plus décentralisés, comme le sont la majeure partie des pays européens. Sa politique économique, en particulier, deviendrait moins efficace que celle de ses voisins, avec des effets potentiellement négatifs. En poussant le raisonnement, on peut affirmer que, dans le contexte actuel, ce sont les pays les plus centralisés qui doivent connaître, sur le moyen terme, la croissance économique la plus lente. Le BAK Basel Economics, pour l’ARE (cf. De la subsidiarité à la réussite : l’impact de la décentralisation sur la croissance économique, mai 2009), a voulu vérifier économétriquement cette relation entre degré de centralisation et performances économiques en objectivant l’analyse coûts/avantages suivante :

• les régions sont davantage en capacité de répondre aux besoins des entreprises et des ménages car elles connaissent mieux leurs préférences que les États ;

• les régions connaissent mieux les ressources et les contraintes locales, et sont donc susceptibles de produire des services publics à plus forte productivité que les États.

À l’inverse :

• l’existence d’économies d’échelle peut plaider en faveur d’une action centralisée. C’est le cas pour les activités à coûts fixes élevés comme l’armée ou la recherche nucléaire ;

• une action centralisée est préférable à une action régionale en cas d’externalités en dehors de la région. Il en va ainsi pour les lignes TGV ou les grands aéroports internationaux.

Les résultats significatifs obtenus par l’étude sont les suivants :

• le niveau du PIB par habitant croît avec le degré de décentralisation ;

• la croissance du PIB croît avec le degré de décentralisation ;

• la décentralisation dite «qualitative» est plus significative que la décentralisation dite «quantitative», autrement dit, les compétences de la région (son pouvoir de décision) importent plus que son degré d’autonomie fiscale.

Il nous semble donc qu’avant même les choix de politique économique, c’est le cadre d’action même de cette politique qu’il s’agit de repréciser : plutôt centralisé ou plutôt décentralisé (c’est-à-dire régionalisé).

Un exemple de problème macroéconomique dont il faut régionaliser la solution : la croissance des entreprises

On veut dans cette partie montrer comment une région peut contribuer à résoudre de façon opérationnelle un problème macroéconomique crucial : celui de la faiblesse de la taille des entreprises françaises. Plusieurs rapports sont venus montrer que le déficit de compétitivité extérieure de l’économie française émanait pour une large part de la petite taille de ses entreprises (cf. Patrick Artus et Lionel Fontagné, Évolution récente du commerce extérieur français, rapport du Conseil d’analyse économique, 2006). Une entreprise ne peut exporter que si elle dispose d’une taille critique lui permettant d’amortir les coûts fixes liés à la prospection internationale, à la recherche de partenaires, de distributeurs, de financements… Ainsi, les entreprises qui exportent sont, en moyenne, plus grandes, à la fois en chiffre d’affaires et de nombre de salariés, que celles qui n’exportent pas (Bernard et Jensen montrent ainsi qu’aux États-Unis, les entreprises exportatrices sont quatre fois plus importantes que les autres en termes d’emplois; cf. Andrew B. Bernard et J. Bradford Jensen, Exporters, Jobs, and Wages in U.S. Manufacturing : 1976-1987, Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics, 1995). À la lumière de ces études, une piste d’action à exploiter ces prochaines années réside dans l’augmentation du nombre d’entreprises exportatrices. En considérant la question plus en amont, il s’agit finalement d’augmenter la taille moyenne des entreprises pour leur permettre d’exporter par la suite. À l’inverse, les politiques traditionnelles d’aides aux exportations (crédits bonifiés, assurances exportation, aides à la prospection de nouveaux marchés…) se heurtent à la petite taille des entreprises françaises. Le frein aux exportations constitue souvent, en France, un frein à la croissance des entreprises. Les freins à la croissance des PME sont multiples. Ils peuvent être fiscaux (cotisations sociales trop élevées), juridiques et réglementaires, financiers (manque de financement), psychologiques (peur pour un dirigeant actionnaire majoritaire de perdre le contrôle de l’entreprise)… Faute de pouvoir être totalement levés, ils peuvent sans doute être au moins partiellement desserrés à l’échelon local. Après avoir développé des aspects généraux liés aux principes de la décentralisation économique, nous allons prendre trois exemples précis pour montrer comment l’action d’une région peut répondre à une problématique macroéconomique.

1. Le frein financier

Les PME en forte croissance manquent bien souvent de fonds propres alors même qu’elles ont besoin de sources de financement particulièrement stables. Ce point est particulièrement vrai pour les entreprises de services, pour lesquelles l’endettement garanti par un collatéral physique est peu adapté. Il a d’ailleurs été largement démontré que la contrainte de financement constituait l’un des principaux freins à la croissance des PME. Pour pallier ce manque de financements longs, les PME mettent en réserve des liquidités abondantes, lesquelles ne sont donc pas réinvesties. Ce manque de financements à long terme est particulièrement visible dans les territoires dans lesquels peu d’intermédiaires financiers sont présents, et, en particulier, peu d’intermédiaires en capital-risque. On remarque également que la densité de la présence de sociétés de capital-risque (et de business angels) a une incidence nette sur la localisation des PME à forte croissance, lesquelles se positionnent dans les territoires où elles ont une probabilité significative de trouver des financements stables. Autrement dit, des marchés locaux de capital-risque développés et concurrentiels, dont les employés bénéficient d’une forte expérience, avec un tissu fourni d’intermédiaires, constituent des facteurs de croissance économique que les politiques régionales doivent encourager. Ce que peut faire une collectivité locale :

• augmenter les fonds propres des fonds de capital-risque régionaux, en besoin en faisant entrer la région ou ses partenaires dans le capital ; mettre en place une stratégie d’attractivité en direction des fonds de capital-risque afin de les attirer sur le territoire pour créer un marché local développé concurrentiel du financement des entreprises à long terme.

Le territoire peut par exemple :

• concevoir un argumentaire destiné à mettre en valeur les atouts économiques de la région pour les sociétés de capital-risque ;

• mettre en place une cellule de veille pour repérer les entreprises susceptibles d’être intéressées par un financement en fonds propres afin d’accélérer leur croissance ;

• cofinancer les frais d’expertise et de gestion liés au démarrage d’une société de capital-risque.

2. Le frein réglementaire

Les entreprises françaises font face à de nombreux « effets de seuil » qui constituent autant de «désincitations» à faire grandir une entreprise. Ce point constitue un phénomène particulièrement néfaste dans les territoires qui accueillent de nombreuses jeunes entreprises qui se trouvent ainsi entravées dans leur croissance. Ainsi :

• les entreprises de plus de 9 salariés doivent payer mensuellement les cotisations sociales, s’acquitter du versement transport et payer une taxe de 8% sur la prévoyance. Leurs effectifs doivent comporter un délégué du personnel qui doit être régulièrement consulté ;

• les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer au moins une personne handicapée ; celles de plus de 25 personnes doivent prévoir un réfectoire ;

• à plus de 50 salariés (certainement le seuil le plus difficile à passer), un comité d’entreprise est obligatoire, comme l’élection de délégués syndicaux, des négociations annuelles, un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciements et la participation aux résultats de l’entreprise ;

• il existe un dernier seuil, à 200 salariés, qui oblige notamment les entreprises à instaurer une commission formation professionnelle, une commission égalité professionnelle, à accorder des congés pour création d’entreprise…

Ce que peut faire une politique locale :

• cofinancer des offres de formation et de conseils sur l’atténuation des effets de seuil (il existe des cabinets spécialisés sur cette thématique) ;

• cofinancer des offres de formation en matière de droit social afin de «dédramatiser» certains aspects de la croissance des entreprises.

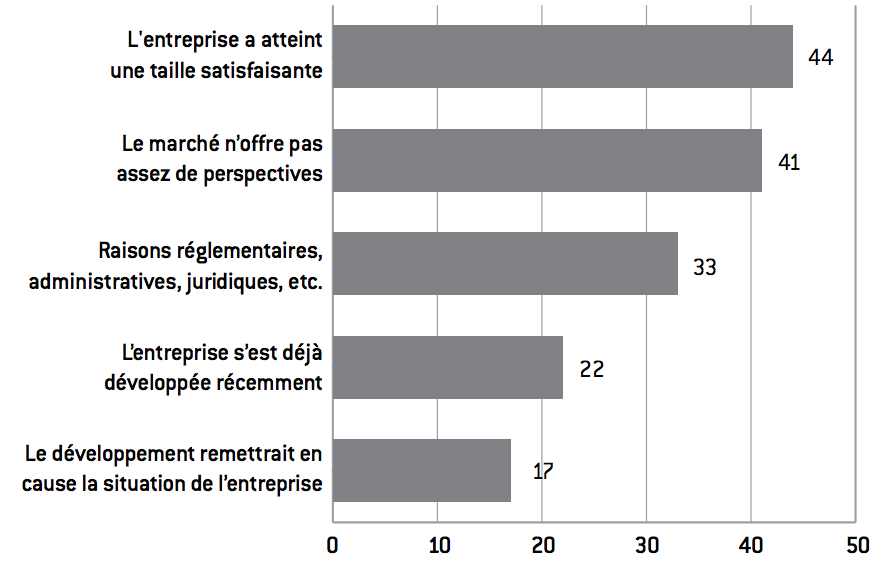

3. Le frein psychologique

Un certain nombre de dirigeants de PME, qui en sont également souvent les actionnaires principaux, ne souhaitent simplement pas développer leur entreprise. D’après Oséo, ils sont plus d’un quart à être dans ce cas. Les raisons sont le plus souvent d’ordre psychologique : l’impression que l’entreprise a atteint une sorte de taille «optimale» (critère bien entendu difficilement objectivable), le manque de perspectives sur des marchés matures (alors que bien souvent, l’offre peut créer une nouvelle demande), ou la peur de perdre le contrôle de l’entreprise. Ce que peut faire une collectivité locale :

• cofinancer une offre de formation-coaching adéquate à destination des dirigeants d’entreprises. Cette formation pourrait concerner notamment le sujet de la réduction de la dépendance de l’entreprise à l’égard de son dirigeant et un travail sur l’emploi du temps et la capacité de délégation du gérant.

Graphique 5 : raisons citées comme freins au développement passé de l’entreprise (par des entreprises interrogées), en %

Source :

Oséo

Accroître la compétence économique des régions

Le « chef de filat » permet, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, d’autoriser par la loi à l’une d’entre elles d’organiser les modalités d’une action commune. Cette notion trouve une limite évidente dans le principe constitutionnel d’interdiction de mise sous tutelle d’une collectivité par rapport à une autre.

Le diagnostic qui précède nous conduit à proposer les mesures suivantes :

• Proposition 1 : renforcer la compétence de la région en matière de développement économique

L’analyse menée dans cette étude montre que le rôle des régions doit être renforcé de façon significative, a minima dans leurs fonctions traditionnelles, c’est-à-dire le développement économique et la formation professionnelle. C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport Attali (cf. Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française : 300 décisions pour changer la France, XO Éditions, janvier 2008) Cette préconisation passe par un renforcement du chef de filat de la région pour l’action économique2, ce qui pourrait éventuellement passer par l’instauration de « compétences spéciales » dévolues aux régions et aux départements (mais ni aux communes ni aux groupements de communes qui doivent conserver une grande liberté d’initiative au plus près du terrain). En effet, le développement économique se singularise dans la mesure où tous les acteurs (État, régions, départements, intercommunalités, communes…) souhaitent intervenir. Le système de chef de filat traditionnel n’a pas empêché les empiétements de compétences entre les collectivités dans les domaines du développement économique. Le législateur n’avait pas donné à la région le pouvoir de contrainte juridique, mais l’avait limitée à un rôle d’incitation et d’impulsion. Au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, on peut lire : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. » La loi de 2004 n’avait finalement qu’implicitement renforcé le rôle de chef de file de la région pour l’action économique. Il nous semble donc cohérent que, dans les domaines de l’action économique, les régions disposent de compétences particulières, opposables aux autres échelons, y compris l’État.

• Proposition 2 : augmenter le budget des régions et leur autonomie fiscale

Les régions françaises n’engagent que 11,2% des dépenses des collectivités locales (contre 28,3% pour les départements et 60,5% pour les communes et leurs groupements) et ne perçoivent que 9% de la fiscalité locale. Elles sont plus importantes en matière de PIB et de population que bien des régions européennes, mais leur budget est souvent beaucoup plus faible. Certes, le rapport Balladur a mis en avant le fait que l’autonomie fiscale, mesurée par la part des ressources fiscales propres des collectivités locales dans l’ensemble de leurs ressources, était, en France, plutôt développée. Néanmoins, cet argument perd de sa portée quand on connaît la faiblesse du budget des régions françaises. En effet, dans l’absolu, leurs ressources propres sont faibles. Ajoutons que la réforme de la taxe professionnelle devrait faire chuter ce ratio. Il faudra, sur ce point, revenir en arrière et élargir considérablement la capacité des régions à lever des impôts. Certains observateurs pourront pointer du doigt le risque d’augmentation des dépenses des régions et, partant, l’alourdissement des impôts locaux qui en découlerait. Cet argument est aisément réfutable car il s’agit bien de transférer des compétences des départements et, si possible, de l’État, vers les régions et non d’ajouter une couche de missions pour les collectivités publiques. L’augmentation du budget des régions doit donc être prise sur les dotations allant aux départements et sur le budget de l’État. L’État, contrairement à ce qu’il veut faire croire, n’a pas été un meilleur gestionnaire que les collectivités locales. Entre la décentralisation et l’année 2007, il a continué d’embaucher alors que ces compétences diminuaient. La Cour des comptes a plusieurs fois rappelé que les 400000 fonctionnaires supplémentaires engagés par l’État entre 1980 et 2006 représenteraient un surcoût équivalent à un tiers du déficit structurel de l’État, évalué autour de 50 milliards d’euros. On peut également remarquer que, parmi les collectivités locales, les communes et les groupements de communes sont les collectivités locales qui ont le plus embauché (+47% pour les communes, + 147% pour les intercommunalités). Il convient en outre de garder à l’esprit le fait que la progression de la dépense publique consolidée de la France, et donc son déficit budgétaire et l’accumulation de sa dette, émane essentiellement des organismes de sécurité sociale.

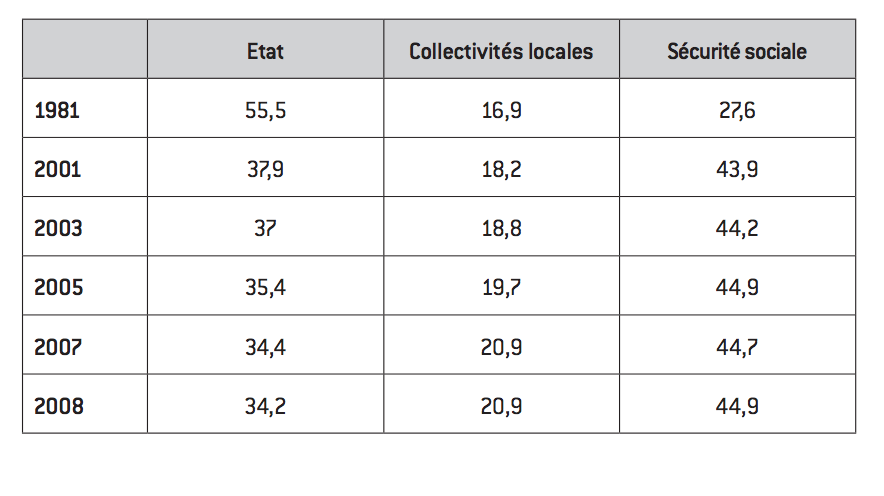

Tableau 3 : répartition de la dépense publique, en %.

Source :

Cour des comptes

L’Europe, les régions et les nations

Nous l’avons vu, les évolutions récentes et à venir du capitalisme mettent les régions au premier plan de l’action économique, dans la mesure où l’action locale gagne en efficacité relativement à l’action nationale. En même temps, nous ne militons pas ici pour une «balkanisation» de la politique économique. L’État central conserve sa pertinence pour l’action redistributive, mais l’échelon supranational (européen, mais pas seulement) devrait également monter en puissance. En effet, la crise de 2008-2009 a fait apparaître au grand jour les lacunes de la régulation et de la surveillance, notamment en matières bancaire et financière. Région, État, Europe, on se prend à rêver que ces trois échelons se coordonnent et agissent de concert, en dépit des divergences politiques inhérentes à la démocratie. L’efficacité de l’action économique a tout à y gagner.

Aucun commentaire.