La place de la réduction de la dette publique dans le débat public

Agir avec sang-froid et détermination

Pourquoi il faut absolument éviter une crise des finances publiques

Pourquoi la situation financière de l’Etat français est particulièrement mauvaise

Pourra-t-on dissoudre la dette dans l’inflation ?

Les expériences étrangères de diminution de la dette publique

Impôts supplémentaires ou baisse de la dépense publique ?

La question du timing

Une stratégie française de réduction des dépenses publiques

Glossaire

La place de la réduction de la dette publique dans le débat public

Les expressions ou mots en italique suivis d’un astérisque figurent dans le glossaire.

La thématique de la réduction de la dette publique a pris dans le débat public français une ampleur considérable. Il n’est plus interdit de penser qu’il s’agira de l’un des grands thèmes de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, ce qui constitue un fait exceptionnel compte tenu de la technicité du sujet. Il semble en effet que, à la suite notamment du rapport Pébereau de 2005 et, bien entendu, de la crise financière et économique de 2008-2009, l’opinion publique soit devenue particulièrement sensible à ce sujet. En effet, les débats sur la dette publique sont anxiogènes, et ce pour plusieurs raisons :

- ils font appel à un vocabulaire riche et souvent mal maîtrisé par la plus grande partie de la population (déficits publics et déficits sociaux, dette brute et dette nette*, service de la dette* et charge de la dette1, pacte de stabilité, soutenabilité des finances publiques, révision générale des politiques publiques [RGPP]…);

- les grandeurs en jeu sont considérables et donc abstraites. On parle d’une dette supérieure à 1.000 milliards d’euros et d’un déficit public de 140 milliards d’euros, mais quel sens cela peut-il avoir? En outre, on essaie maladroitement de rendre ces grandeurs explicites, mais sans que cela ait forcément un sens (exemple : un enfant à la naissance doit plus de 20.000 euros au titre de la dette publique, ce qui est dénué de sens dans la mesure où la duration moyenne de la dette publique est inférieure à sept ans [source : Agence France Trésor]);

- les ménages ont le sentiment que le poids de cette dette implique un alourdissement à venir des prélèvements obligatoires, ce qui accentue le sentiment de baisse du pouvoir d’achat (surtout depuis que l’instauration du bouclier fiscal concentre les hausses d’impôts sur les classes moyennes);

- les débats sur la dette glissent souvent vers des discussions autour de la retraite et de la maladie, sujets qui ont une résonance forte dans le quotidien des Français;

- enfin, les Français ont de plus en plus le sentiment (qui demanderait, d’un point de vue factuel, à être largement nuancé) de léguer à leurs enfants une charge qui pourrait obérer leur niveau de vie. Ce senti- ment participe à celui, plus large, selon lequel les jeunes générations vivront dans des conditions matérielles moins favorables que celles des précédentes.

Ces inquiétudes ne signifient pas qu’il faudrait ouvrir un « grand débat » sur la réduction de la dette publique, à l’image que ce qu’on a pu faire ces dernières années sur la laïcité, les retraites ou les lycées. Le sujet de l’endettement public est sans doute trop technique pour cela. Cela signifie en revanche que les responsables de la politique économique devront agir en temps voulu avec énergie et résolution.

Agir avec sang-froid et détermination

Le sang-froid consiste à considérer que le problème de la dette publique ne se pose pas dans l’immédiat. La sagesse consiste à rappeler que, à un horizon pas forcément si long, le risque d’une crise grave existe, y compris pour la France, et qu’il convient, dès que cela deviendra possible, de prendre sans hésitation des mesures qui permettront de l’éviter. Le cas grec vient rappeler le danger qu’il y a à laisser une situation se détériorer. En décembre 2009, l’agence de notation Standard & Poor’s a dégradé la note du pays, entraînant immédiatement une augmentation des taux d’intérêt à dix ans payés par l’État grec. Autrement dit, dès que la croissance économique aura recouvré, en France, un niveau normal (voir ci-dessous pour une définition précise de cette « normalité»), le gouvernement devra mettre en place une stratégie de rétablissement des comptes publics sans précédent. Cela dérangera des corporatismes, et l’opposition du moment (qu’elle soit de droite ou de gauche) y verra peut-être une attaque contre certains particularismes français. Il faudra passer outre. Car l’enjeu est tout simplement d’éviter la dislocation de l’économie et donc de la société française.

Pourquoi il faut absolument éviter une crise des finances publiques

Une dette publique excessivement lourde crée trois types de problèmes, par ordre croissant de gravité.

Une perte de capacité d’action de la politique économique. C’est déjà largement le cas pour la France. Ainsi, le service de la dette (c’est-à-dire la somme du remboursement du principal – le capital emprunté, lequel ne prend pas en compte la charge d’intérêts – et des intérêts à payer) constituait en 2008 le premier poste budgétaire, très loin devant l’Éducation nationale, la Défense ou, a fortiori, la Recherche et l’Enseignement supérieur. Les Français, même les plus avertis, ont peu conscience du fait que le budget de l’État est très largement neutralisé par des dépenses incompressibles. Ainsi, si l’on somme les retraites de la fonction publique, les dépenses militaires et plus globalement toutes les charges encadrées par une loi pluriannuelle, et, enfin, les intérêts de la dette, restent seulement 15% sur lesquels le gouvernement a vraiment les moyens d’agir. Il faut d’ailleurs noter que ce problème transcende les clivages politiques. En effet, l’idée selon laquelle une réduction de l’endettement public serait d’obédience libérale est fausse. Le poids pris par le remboursement de la dette et celui des intérêts empêchent un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, d’adopter des mesures interventionnistes (relance keynésienne, augmentation des minima sociaux, création de revenus de transfert – retraites, indemnités chômage, allocations, etc. –, finance- ment public de l’école et de la recherche…).

En cas de dégradation de la notation de la dette, une augmentation des taux d’intérêt demandés par les créanciers de l’État, et donc un accroissement exponentiel de l’endettement public. En effet, arithmétiquement, l’endettement public rapporté au PIB devient explosif quand le taux d’intérêt dépasse le taux de croissance du PIB en valeur (c’est-à-dire augmenté de l’inflation – voir plus bas). Or, justement, quand la dette publique est jugée excessive par les créanciers, ceux-ci exigent des taux d’intérêt plus élevés, ce qui aggrave le problème de la soutenabilité des finances publiques. Un véritable effet boule de neige se met en place. Il faut bien entendu absolument éviter de se mettre dans cette situation, qui exigerait des sacrifices considérables pour assurer la solvabilité de l’État (augmentation immédiate de plusieurs points de la TVA et de la CSG, suppression d’un grand nombre d’aides aux entreprises et de niches fiscales, gel des salaires des fonctionnaires, gel de tous les minima sociaux, gel des retraites, diminution de la prise en charge de la maladie…).

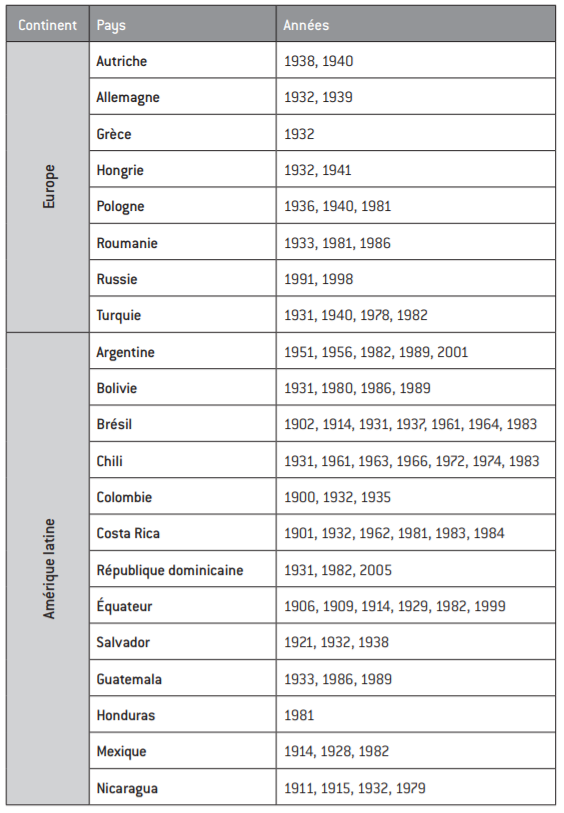

Le rééchelonnement de dette ou la faillite, qui traduit l’incapacité pour l’État de faire face à ses engagements. Il s’agit d’une situation relativement rare mais pas théorique. Dans le contexte actuel, il est bon de rappeler que, au xxe siècle, les épisodes de faillites souveraines ou de rééchelonnements de la dette ont eu lieu, pour la plupart, à la suite de crises mondiales (grande dépression des années 1930 et crise de la dette des pays émergents des années 1980 et 1990).

Tableau 1 : rééchelonnements de dette et faillites souveraines au xxe siècle

Source :

C.M. Reinhart et K. S. Rogoff, This time is different. Eight centuries of financial folly, Princeton, Princeton University Press, 2009.

Pourquoi la situation financière de l’Etat français est particulièrement mauvaise

Il existe un discours selon lequel la situation financière de l’État français ne serait pas si mauvaise. En effet, la dette publique reste très bien notée par les agences de notation ; le ratio dette publique/PIB est plus élevé dans d’autres pays (l’Italie et le Japon, par exemple); enfin, l’État français a certes une dette, mais il dispose également de nombreux actifs (bâtiments, infrastructures, actions, dépôts…) qui génèrent un écart important entre dette brute et dette nette.

En réalité, cette analyse est spécieuse. Déjà, si l’État dispose d’actifs, ils ne sont en réalité, dans une large mesure, pas cessibles. En effet, on voit mal l’État, sauf crise soudaine et gravissime, vendre massivement les musées, les bâtiments officiels et les routes, voire ses participations dans EDF, GDF Suez ou Thales. En outre, la valeur de l’actif financier de l’État est très volatile. Ainsi, entre septembre 2008 et septembre 2009, selon l’Agence France Trésor, la valeur des participations de l’État a perdu 24 milliards d’euros. Enfin, le ratio dette/PIB de la France, s’il est inférieur à ceux de la Grèce, de la Belgique, de l’Italie ou du Japon, présente deux spécificités :

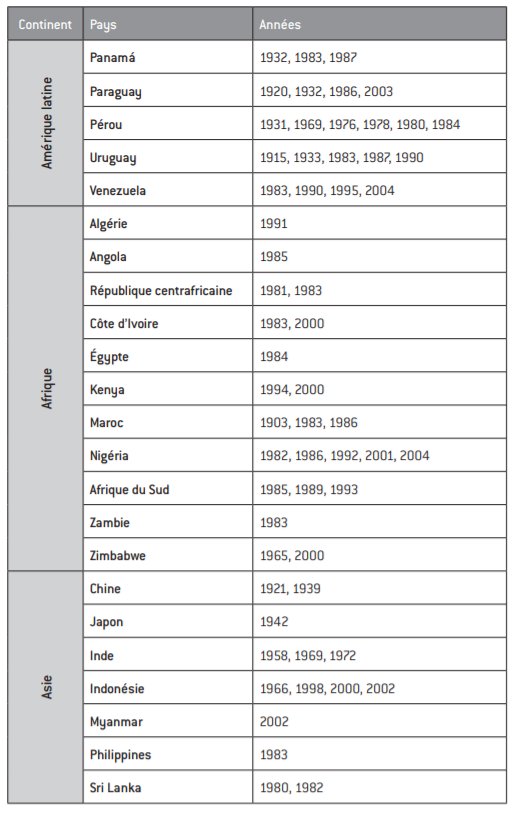

Graphique 1 : dette publique en 2009

Source : Feri

- Les statistiques d’endettement public n’incluent pas les retraites des fonctionnaires, dans la mesure où, légalement, rien ne contraint l’État à ne pas diminuer le niveau des pensions ou à ne pas allonger d’autant qu’il le souhaite la durée de cotisation. Dans les faits, ces retraites constituent pourtant bien une « dette implicite ». Celle-ci est extrêmement difficile à calculer (les estimations vont, dans le cas de la France, de quelques centaines de milliards d’euros à plusieurs milliers de milliards). Néanmoins, l’ensemble des études réalisées sur ce sujet depuis les années 1990 ont montré que la dette implicite française était supérieure à celle des États-Unis, celle du Royaume-Uni ou celle du Japon.

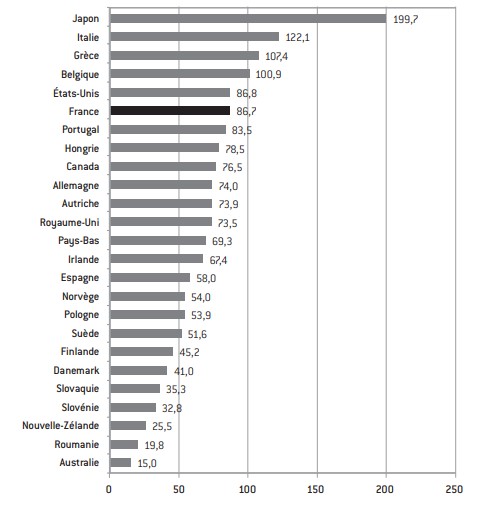

évolution de la dette publique française au sens des comptes nationaux depuis 1980.

Source : Feri.

Sur la période récente, la France a été incapable de faire baisser durablement son endettement public. Celui-ci a connu seulement deux périodes de baisse limitée et temporaire : 1999-2001 et 2006-2008. Il y a là un point qui pourrait finir par inquiéter nos créanciers : l’État français est-il capable de réduire ses dépenses, dans la mesure où la France semble connaître une addiction à la dépense publique ?

Il faut le dire et le répéter : en matière de finances, la méthode Coué et les comparaisons internationales rapides et a priori rassurantes sont contre-productives. En effet, il n’y a pas à chercher de consolation dans le fait que le Japon connaisse une situation budgétaire pire que la nôtre. Car, le jour où le Japon sera touché par une crise de défiance, rien ne dit que nous aurons le temps de réagir. Dans ce domaine, voir loin, c’est voir juste.

Pourra-t-on dissoudre la dette dans l’inflation ?

Face à cette situation, certains observateurs pensent qu’il existe une solution indolore : l’inflation. Le retour de l’inflation se traduirait en effet par une augmentation des prix, des revenus, de la production en valeur, qui faciliterait mécaniquement le remboursement de la dette. L’inflation permettrait de dissoudre dans une monnaie dévaluée les déficits publics accumulés pour certains pays (dont la France) depuis les années 1970. Cette analyse est toutefois erronée à plusieurs égards.

Premièrement, une inflation relativement forte et durable ne peut sur- venir qu’à certaines conditions. Déjà, il faut que les salaires augmentent rapidement, augmentant les coûts de production des entreprises, lesquelles ont la possibilité de répercuter cette hausse de coût sur les prix : ce que les économistes appellent « la boucle prix-salaires ». Or, cette fameuse boucle n’existe plus guère que dans les manuels de macroéconomie. La flexibilisation du marché du travail et la compétition internationale contiennent les évolutions salariales. Plus globalement, l’entrée dans l’économie de marché de près de 1 milliard d’individus depuis la fin des années 1980 a généré une concurrence mondiale qui, dans le secteur industriel au moins, empêche les entreprises d’augmenter leurs prix comme elles le voudraient.

Ensuite, l’inflation ne peut se développer que si aucune politique économique monétaire ne vient la contrarier. Or, le mandat de la Banque centrale européenne (BCE) consiste à faire en sorte que l’inflation ne s’écarte pas trop d’une cible de 2%. Certains de nos partenaires, les Allemands en particulier, traumatisés par l’hyperinflation des années 1920 (à la suite du traité de Versailles), ne transigeront pas sur ce point. Toutefois, même en admettant un retour de l’inflation, rien ne dit que, dans une économie moderne, elle soulagerait l’effort de remboursement des dettes. Pour au moins deux raisons.

Premièrement, une partie de la rémunération de la dette publique est indexée sur l’inflation (10% de la dette française à la fin de l’année 2008). Ensuite, les marchés de dette – marchés obligataires sur lesquels s’échangent des titres de dettes publiques – sont bien plus efficients qu’ils ne l’étaient pendant les Trente Glorieuses. Un surcroît d’inflation se traduirait quasi immédiatement par une augmentation du coût des nouveaux emprunts et des emprunts à taux variables. Or, pour prendre le cas de la France, un point de taux d’intérêt supplémentaire se paie à terme plus de 14 milliards d’euros ! (Source : Cour des comptes.)

Le rêve inflationniste de l’après-guerre a donc vécu. Le remboursement de la dette passera par des recettes supplémentaires (issues de la croissance ou des prélèvements obligatoires) ou par une maîtrise des dépenses.

Les expériences étrangères de diminution de la dette publique

Un peu partout dans le monde, de nombreux pays ont, ces dernières années, réussi à réduire leur endettement public. Parmi ces pays, on trouve des pays anglo-saxons (États-Unis, Canada, Irlande…), des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Suède…), des pays d’Europe continentale (Belgique, Autriche, Pays-Bas…) ou des pays méditerranéens (Italie, Espagne, Grèce…). A priori, la réduction de la dette publique a donc peu à voir avec des raisons culturelles.

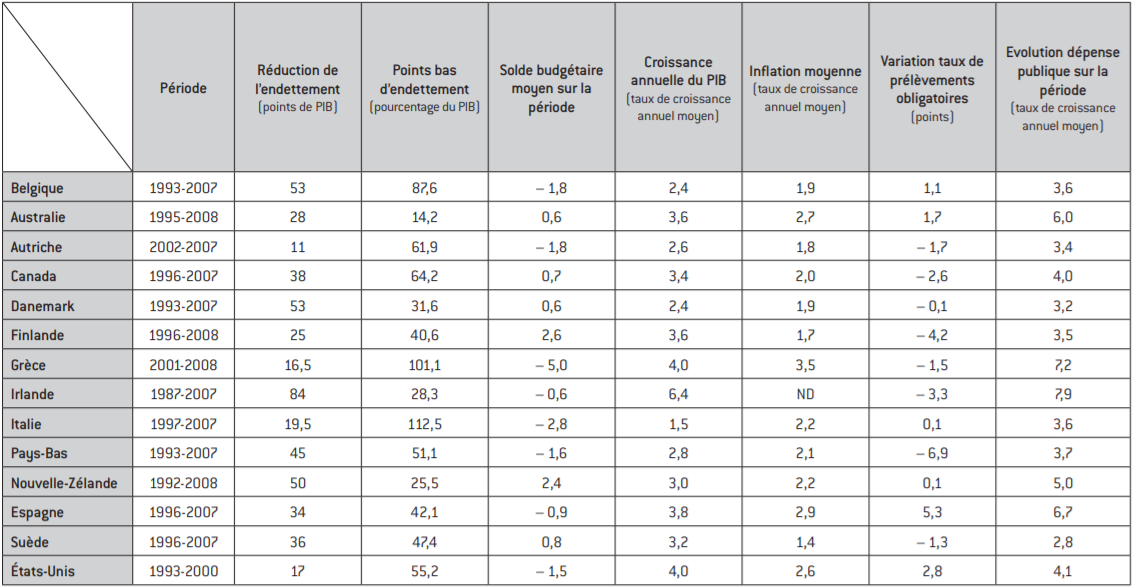

Pays de l’OCDE qui ont réduit leur dette publique.

Source :

(source : Feri, Asterès, calculs de l’auteur).

Le tableau qui suit détaille l’ampleur de la réduction de la dette publique opérée dans les pays en question. Il permet également de décomposer la source de cette réduction de l’endettement public : croissance économique, inflation, variation des prélèvements obligatoires, évolution des dépenses publiques.

Ces épisodes de réduction de la dette publique sont riches d’enseignements pour la France. Nous pouvons en tirer en particulier les quatre leçons suivantes :

- Les pays qui réduisent leur dette publique l’ont fait grâce à une croissance économique assez En effet, en dehors de l’exemple notable de l’Italie, les pays étudiés ont enregistré sur les périodes considérées une croissance moyenne du PIB comprise entre 2,4% (en Belgique et au Danemark) et 6,4% (en Irlande).

- Aucun des pays étudiés n’a « noyé » sa dette dans l’inflation. En effet, un seul pays dans cet échantillon a connu une inflation annuelle supérieure à 3% (la Grèce). Certains ont en revanche connu une inflation très basse, inférieure à 2% (la Suède, la Finlande et l’Autriche).

- Plus de la moitié des pays étudiés ont réussi à réduire leur endettement public tout en diminuant le poids des prélèvements obligatoires. Ce point est particulièrement important dans le débat français en ce qu’il montre que, pour peu qu’il y ait de la croissance (mais cette condition est très restrictive pour la période qui s’ouvre), on n’est pas obligé d’augmenter les impôts et les prélèvements sociaux pour diminuer les déficits puis la dette.

- Les pays considérés ont pour la plupart fait preuve d’une assez grande rigueur dans la gestion de leur dépense publique, laquelle a connu une augmentation de 4,5% par an en moyenne et en valeur, soit à peu près 2,5% en volume.

Ainsi, la stratégie « centrale» pour réduire l’endettement public est donc, en théorie, assez simple : générer une croissance économique relative- ment élevée en contrôlant l’évolution de la dépense publique.

Toutefois, ces expériences passées ne sont pas totalement reproductibles dans un avenir proche, et ce pour les raisons suivantes :

- La croissance économique risque d’être, dans les grands pays riches, plus faible qu’elle ne l’a été ces dernières années. En effet, le monde sort tout juste (à supposer qu’elle soit terminée) d’une crise bancaire doublée d’une crise économique. Or, plusieurs études sont venues montrer que, après une crise bancaire, l’appareil de production était durablement endommagé (voir par exemple A. Abiad, R. Balakrishnan, P. Koeva Brooks, D. Leigh, et I. Tytell, « What’s the damage ? Medium-term output dynamics after financial crises », Fonds monétaire international (FMI), IMF Working Paper, novembre 2009). Ainsi, le FMI estime que, sept ans après le début d’une crise comme celle de 2008-2009, le niveau du PIB se trouve 10% en dessous de celui qu’on aurait observé sans crise. Dans ces conditions, il est particulièrement difficile d’alourdir la pression fiscale, car cet alourdissement risque de peser sur la demande globale, sur la croissance et donc, in fine, sur les recettes.

L’ARITHMÉTIQUE DES FINANCES PUBLIQUES

Trois variables influent sur le ratio dette/PIB :

- la croissance du PIB en valeur ;

- le service de la dette ;

- le solde budgétaire primaire*.

La croissance du PIB en valeur se calcule en ajoutant l’inflation à la croissance de l’économie. Si l’économie croît plus rapidement que la variation de la dette, le ratio dette/PIB diminue mécaniquement. À l’inverse, si la croissance économique est inférieure à celle de la dette, le ratio dette/PIB s’accroît.

La croissance du PIB en valeur constitue en outre une approximation de la croissance de l’assiette fiscale.

La variation de la dette est égale au solde budgétaire primaire augmenté du service de la dette. Ainsi, plus les intérêts de la dette et les remboursements sont élevés, plus la dette s’accroît. De même, plus le déficit primaire de l’État est important, plus la dette s’accroît. Idéalement, un service de la dette élevé doit donc être compensé par un surplus primaire pour stabiliser la dette. Si l’on observe en même temps un accroissement du service de la dette et une détérioration du solde primaire, la dette connaît alors une augmentation rapide.

On comprend donc que le taux de croissance nominale (c), le taux d’intérêt (i) qui s’applique au service de la dette (D) ainsi que le solde primaire (SP) ont tous une influence sur la taille relative de la dette.

On peut exprimer de façon algébrique l’influence combinée de ces trois variables. On obtient alors l’équation établissant la condition en vertu de laquelle le ratio dette/PIB diminuera, soit :

(i – c) × D/PIB < SP/PIB

Cette équation montre que l’endettement public devient explosif si :

- le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance de l’économie ;

- le solde primaire est négatif, c’est-à-dire que les recettes budgétaires ne couvrent pas les dépenses publiques avant service de la dette.

- Tous les grands pays qui ont mené des plans de relance ont vu leur besoin de financement s’accroître considérablement avec la crise. Ainsi, les pressions sur la captation de l’épargne mondiale vont s’élever à des niveaux inconnus dans les années à venir. Pour éviter le risque d’augmentation des taux d’intérêt qui en découle, l’effort de désendettement devra sans doute être plus important que par le passé. La réduction de la dette devra donc passer par une maîtrise des dépenses encore plus importante que celle qu’ont connue les pays précédemment cités.

Conclusions pour la France :

- La croissance économique (et donc la progression des recettes fiscales) devrait rester relativement lente ces prochaines années. D’après l’OCDE, la croissance potentielle de l’économie française en volume est tombée à 1,2%. Ce qui devrait conduire à une croissance nominale (croissance réelle + inflation) de l’ordre de 3% ces prochaines années. Les taux d’intérêt de long terme (à dix ans par exemple) sont déjà supérieurs de 0,5 point à ce chiffre et devraient continuer d’augmenter. La France connaît donc déjà un processus d’endettement « boule de neige ».

- Ainsi, pour réduire sa dette, la France n’aura d’autre choix que de dé- gager progressivement un solde primaire Ce qui ne peut se faire que de deux façons : augmenter les recettes ou diminuer la dépense.

Impôts supplémentaires ou baisse de la dépense publique ?

Le débat qui est en train de renaître en France repose sur l’idée que le rééquilibrage des dépenses publiques peut passer soit par une augmentation des recettes – c’est-à-dire, dans un contexte de croissance économique molle, un alourdissement des prélèvements obligatoires –, soit par une diminution des dépenses. Schématiquement, la première solution est souvent présentée comme étant « de gauche », alors que la seconde serait « de droite ». En réalité, il n’est pas certain que la France dispose d’un choix de politique économique aussi clair, dans la mesure où le lien entre alourdissement des prélèvements obligatoires et augmentation des recettes fiscales est tout sauf automatique. En effet, il existe une certaine élasticité entre base fiscale et taux d’imposition pour la plupart des prélèvements, surtout dans un contexte de compétition fiscale intra-européenne. Ainsi, une augmentation des taux d’imposition sur les entreprises (de l’impôt sur les bénéfices, par exemple) se traduirait à moyen terme par le déménagement d’un certain nombre de sièges sociaux vers des pays comme l’Allemagne ou le Luxembourg, ce qui, en plus de rétrécir la base fiscale, diminuerait le potentiel productif de la France.

Une analyse semblable peut être réalisée en ce qui concerne les charges sociales – salariales ou patronales. En effet, de nombreuses études sont venues confirmer que le taux de chômage est fonction, à moyen terme, du coût du travail (voir par exemple G. Laroque et B. Salanié, « Une décomposition du non-emploi en France », Économie et statistique, n° 331, 2000). Autrement dit, une augmentation des cotisations sociales se traduirait à moyen terme par une hausse du nombre de demandeurs d’emplois et donc par des pressions accrues sur les dépenses sociales, via l’indemnisation des chômeurs.

En réalité, les seuls alourdissements fiscaux (en l’absence d’une coordination fiscale européenne – pour l’heure hypothétique) susceptibles d’avoir un impact significatif et durable sur les recettes sont ceux qui pèsent sur les ménages (et en particulier sur leurs revenus et leur consommation), lesquels sont moins mobiles que les entreprises. On pense en particulier à la TVA, qui présente l’avantage de peser sur une matière (la consommation) qui ne se déplace pas et qui permet, à chaque point supplémentaire, d’engranger plusieurs milliards d’euros. Néanmoins, on a vu les difficultés politiques que pouvait poser une telle mesure lors du débat sur la TVA sociale, durant la campagne des élections législatives de 2007. Le lancinant débat sur les niches fiscales (c’est-à-dire les dérogations fiscales qui permettent de payer moins d’impôts lorsque certaines conditions sont réunies et les vides législatifs permettant d’échapper légalement à l’impôt) apparaît quantitativement assez secondaire. Car si le coût généralement évoqué des niches fiscales est compris entre 50 milliards et 75 milliards d’euros, on sait bien qu’un grand nombre d’entre elles peuvent difficilement être supprimées dans la mesure où elles répondent à une problématique consensuelle de politique économique (lois sur l’investissement locatif, embauche de personnes à domicile, travaux d’isolation, monuments historiques, investissements dans les zones urbaines sensibles…). Or, le simple plafonnement des niches fiscales est très peu rentable. Ainsi, à l’automne 2005, le ministère du Budget avait reconnu qu’un plafonnement des niches à 8.000 euros par foyer rapporterait à l’État la modeste somme de 50 millions d’euros (source : A. Rovan, « Niches fiscales : Carrez plaide pour le plafonne- ment global », Le Figaro, 14 mai 2008).

Diminuer le poids de la dépense publique dans le PIB constitue donc la solution la plus efficace, du point de vue à la fois des finances publiques, de l’activité économique et de la faisabilité politique.

La question du timing

Il existe aujourd’hui un consensus chez les économistes (partagé par l’auteur de ces lignes), qui considèrent que le creusement des déficits publics – et donc l’alourdissement de la dette publique – a constitué une nécessité pour faire face à la crise bancaire et économique de 2008-2009. De même, il existe aujourd’hui un accord autour de l’idée selon laquelle la situation de l’économie française demeure très fragile, ce qui suggère un retrait progressif des dispositifs de soutien à l’activité. En effet, il serait contre-productif de mener trop tôt une politique de rétablissement des comptes publics, par exemple en coupant à la va-vite dans les budgets de ministères, ce qui aurait pour effet de tuer dans l’œuf la reprise en affaissant la demande globale, et donc d’accentuer le recul des recettes fiscales. La question du timing est à cet égard centrale.

On peut estimer que la reprise économique sera réelle quand :

- la croissance économique excédera son niveau potentiel, estimé par l’OCDE à 1,2% ;

- l’économie française recommencera à créer des emplois nets dans le secteur marchand.

Dès que ces deux phénomènes seront visibles dans les statistiques trimestrielles de l’INSEE, la loi de finance de l’année suivante devra entamer le processus de rétablissement des comptes publics. Plus on attendra après ce délai, plus l’effort à fournir par la suite pour réduire les dépenses sera important.

Une stratégie française de réduction des dépenses publiques

Cf. la règle constitutionnelle proposée par Jacques Delpla dans sa note pour la Fondapol : Réduire la dette grâce à la Constitution, février 2010.

L’État français devra donc, dans un futur pas si éloigné, entamer un processus résolu de diminution de la dépense publique. Pour que cette stratégie soit couronnée de succès, les principes qui la régiront doivent répondre à trois conditions :

- la baisse de la dépense publique doit être engagée pour longtemps et doit donc faire l’objet d’un consensus national ;

- la baisse de la dépense publique ne doit pas être nocive pour l’économie, mais doit, autant qu’il est possible, bénéficier au secteur privé pour que les emplois supprimés dans le secteur public soient transférés dans la sphère marchande ;

- enfin, la baisse de la dépense publique doit être présentée non pas comme une « réforme», mais comme un processus sur le long terme, indispensable pour que l’économie française reste en croissance et ne connaisse pas d’accident majeur.

C’est dans ce cadre que nous proposons les cinq mesures suivantes :

- l’établissement d’une règle constitutionnelle encadrant les déficits public ;

- la distinction entre ce qui relève de l’assurance-maladie et ce qui relève de la solidarité ;

- la diminution du nombre de niveaux d’administrations locales ;

- l’intensification de l’effort de mutualisation des moyens de l’État, en particulier dans le domaine de la formation ;

- l’accentuation de l’externalisation*.

Ces mesures ne sont pas les seules à pouvoir être prises. Nous considérons qu’elles constituent un socle indispensable, sans lequel la réduction de la dépense sera insuffisante et non pérenne. On notera aussi que la réduction du nombre de fonctionnaires ne figure pas dans nos mesures. En effet, la baisse du nombre d’agents publics est sans doute souhaitable, mais elle doit constituer une conséquence des mesures prises et des gains de productivité réalisés au sein de la fonction publique.

• Proposition 1 : établir une règle constitutionnelle encadrant les déficits publics

Depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, la politique économique menée par les différents gouvernements français a été teintée de volontarisme, avec d’ailleurs des succès inégaux. Ce volontarisme s’est traduit par une augmentation continue de la dépense publique et par une assez faible considération de la classe politique pour les problèmes d’endettement public (Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie entre 2005 et 2007, est le seul dirigeant à avoir, à ce poste, traité prioritairement la question des finances publiques). Au contraire, le président de la République en place, Nicolas Sarkozy, semble considérer la dette comme un problème trop lointain pour faire l’objet d’un traitement durant son quinquennat (il est certes à l’origine de la révision générale des politiques publiques [RGPP], mais celle-ci ne devrait finalement permettre des économies qu’à hauteur de 7 milliards d’euros d’ici à 2011). Il a d’ailleurs lancé l’idée d’un grand emprunt, portant sur plusieurs dizaines de milliards d’euros. C’est pourquoi il nous semble particulièrement important, dans notre pays, d’établir une règle constitutionnelle concernant l’endettement de l’État central (les collectivités locales ont déjà l’obligation de dégager un solde de fonctionnement excédentaire). Une telle règle vient d’être adoptée par les Allemands, dans le cadre d’un large consensus politique associant le Parti social-démocrate (SPD), l’Union chrétienne-démocrate (CDU), le Parti démocrate-libéral (FDP) et Les Verts. Elle aurait en France deux vertus :

- elle obligerait les gouvernements à intégrer les questions d’endette- ment public dans leurs objectifs de politique économique;

- elle concourrait au maintien de taux d’intérêt modiques sur la dette publique. En effet, les marchés financiers disposeraient ainsi d’une « ancre » constitutionnelle qui les rassurerait quant à la solvabilité de l’État français.

Elle devrait s’articuler autour de trois principes :

- les comptes sociaux doivent être obligatoirement équilibrés. En effet, les dépenses sociales ne sont pas des dépenses d’investissement. En outre, leur objet n’est pas de dégager une « rentabilité économique ». Il n’y a donc pas de raison qu’elle fasse l’objet d’un endettement ;

- le solde budgétaire structurel* de l’État (voir glossaire) ne doit jamais être négatif ;

- ces règles pourraient être levées en cas de circonstances exceptionnelles (récession, guerre…). Cette levée devrait faire l’objet d’un consensus politique. C’est pourquoi elle devrait être votée par le Parlement.2

Diminuer la dépense publique

La dépense publique recouvre trois champs différents : l’État, les collectivités locales et la Sécurité sociale. Il est clair que ces dépenses n’ont pas été maîtrisées de la même façon ces dernières années.

La dépense publique s’élevait à 35% du PIB dans les années 1960, contre 55% aujourd’hui. Depuis 1981, la dépense de l’État a progressé annuellement en moyenne de 3,6%. La dépense des collectivités locales a gagné 6,3% par an, mais, eu égard aux transferts de compétences effectués de l’État vers les collectivités locales, ce chiffre n’est pas étonnant (source : Cour des comptes, calculs de l’auteur). On peut même se demander si la dépense de l’État n’aurait pas dû diminuer en proportion.

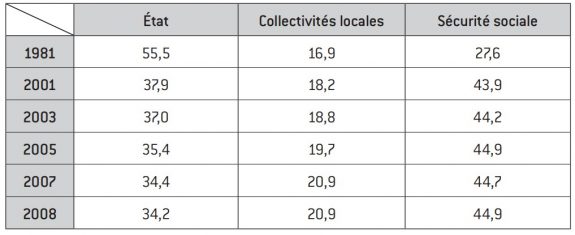

Tableau 3 : part des dépenses dans la dépense publique totale en pourcentage

source : Cour des comptes.

Toutefois, on voit bien que c’est du côté des administrations de Sécurité sociale qu’ont eu lieu les véritables dérives. En effet, les dépenses sociales ont augmenté annuellement de 7,4% en moyenne. Depuis 1981, elles ont été multipliées par six (source : Cour des comptes, calculs de l’auteur). Cette évolution est essentiellement liée à la forte progression des prestations sociales. Le vieillissement de la population génère en particulier une forte pression sur les dépenses de retraites, sur les dépenses de santé et sur les dépenses liées à la prise en charge de la dépendance. Il est très important de garder à l’esprit le fait que la quasi-totalité du déficit du régime général de la Sécurité sociale émane désormais des branches retraite puis maladie. Une situation de chômage de masse opiniâtre a également maintenu sous pression constante les dépenses liées aux indemnisations chômage.

On observe également que c’est en France que la dépense sociale, mesurée en pourcentage du PIB, est la plus élevée (à l’exception de la Suède). En 2005 (source : OCDE), elle s’élevait à 29,2% du PIB, contre 20,6% pour la moyenne des pays de l’OCDE. En outre, le cas de la Suède peut induire en erreur dans la mesure où ce pays, qui connaît effectivement un niveau de dépenses sociales extrêmement élevé, réussit néanmoins à contenir l’augmentation de ce type de dépenses, ce qui n’est pas le cas de la France.

Pour contenir désormais l’augmentation de la dépense sociale, le dé- bat doit moins porter sur les retraites que sur la maladie. On dispose en effet dans le domaine des pensions d’une batterie de rapports et d’études qui nous disent où aller. Globalement, on sait bien qu’il faudra augmenter l’âge moyen (ce qui est différent de l’âge légal) de départ à la retraite, en prenant en compte la pénibilité – c’est-à-dire l’espérance de vie par profession (c’est le rôle des partenaires sociaux) – et en généralisant les possibilités de cumul emploi-retraite, ce que permet, par exemple, le statut d’auto-entrepreneur. On peut souhaiter que le débat sur les retraites s’intensifie, mais il est déjà engagé, et les mesures adoptées vont, globalement, dans la bonne direction. L’organisation de la branche maladie, en revanche, n’a pas fait l’objet d’un grand débat, et a fortiori d’une réforme efficace.

• Proposition 2 : séparer ce qui relève de l’assurance-maladie de ce qui relève de la solidarité

Pour de multiples raisons (démographiques, économiques et liées à la liberté individuelle de choix), il ne nous semble pas pertinent de rationner les dépenses de maladie. D’ailleurs, le fameux objectif national des dépenses d’assurance-maladie (ONDAM) est systématiquement dépassé. Il est donc certainement préférable de modifier la répartition entre financements publics et financements privés, en distinguant ce qui, dans le cas de la maladie, relève de l’assurance et ce qui relève de la solidarité. En effet, depuis 1945, le système d’assurance-maladie ne distingue pas ce qui relève de la mutualisation des risques (les dépenses de soins des malades sont payées par tous les cotisants, ce système assurantiel étant rendu possible parce que tout le monde ne tombe pas malade en même temps) et ce qui relève de la solidarité (à même niveau de prestation, les cotisations sont croissantes avec le revenu).

La partie relative à la solidarité, qui fait partie intégrante de notre modèle social, doit être pérennisée. La mutualisation (à l’assurance) doit faire l’objet d’un achat individuel rendu obligatoire pour une couverture équivalente à la couverture actuelle. Cette proposition présente l’avantage de réduire les cotisations sociales (et donc d’augmenter le salaire net) et de diminuer les dépenses de la Sécurité sociale, sans diminuer les dépenses de santé. Il s’agit finalement d’externaliser (notion que nous retrouverons plus loin) la partie de l’assurance-maladie qui correspond véritablement à de l’assurance.

• Proposition 3 : diminuer le nombre de niveaux d’administrations locales

L’administration territoriale doit contribuer au recul de la dépense publique. En effet, même si – comme nous l’avons vu – la progression de la dépense des collectivités locales n’a pas été ces dernières années forcément illégitime, il apparaît que des marges de manœuvre existent au niveau territorial. Comme le souligne la Cour des comptes, la décentralisation a été financièrement une occasion manquée. En effet, l’augmentation des dépenses des collectivités locales n’a pas été compensée par une baisse équivalente des dépenses de l’État. En outre, la création de niveaux intercommunaux de plus en plus étoffés a contribué à l’augmentation des dépenses. La Cour des comptes a d’ailleurs plusieurs fois souligné – à juste titre – le fait que les effectifs de fonctionnaires s’étaient accrus à la fois dans les municipalités et dans les intercommunalités, ce qui démontre le faible impact de celles-ci sur la mutualisation des moyens.

Une maîtrise accrue et surtout pérenne des dépenses des collectivités locales ne pourra pas se faire en compressant les dépenses à tous les niveaux d’administration existants. Il faudra simplifier la structure administrative locale. En effet, nous avons en France six niveaux d’administration : le niveau européen, le niveau national, le niveau régional, le niveau départemental, le niveau communal – auxquels il faut ajouter, comme on l’a dit, les regroupements de communes et d’agglomérations. Comme l’a rappelé avec raison le rapport Attali, « l’empilement des niveaux de collectivités locales provoque l’enchevêtrement des compétences et favorise donc le gaspillage ». A priori, la réforme des collectivités locales qui est en débat veut notamment rationaliser l’échelon intercommunal. Elle est moins volontariste en ce qui concerne les départements. La taille des régions françaises est à peu près comparable à ce que l’on trouve chez nos voisins. La taille des départements est finalement trop importante pour que cet échelon puisse jouer un vrai rôle de proximité, et trop réduite pour permettre les économies d’échelle dont profitent les régions. Ce sont donc les départements qui, à terme, devront être supprimés. La réforme en cours des collectivités locales ne va pas jusque-là et se contente de rapprocher département et région via la création de conseillers territoriaux communs aux deux échelons. À cet égard, les résistances à l’œuvre ne font sans doute que repousser une échéance indispensable.

• Proposition 4 : étendre l’effort de mutualisation au sein de l’État

L’État, de par sa taille, constitue une organisation dans laquelle les efforts de mutualisation sont des vecteurs d’économies importantes. L’État français a d’ailleurs largement entamé la réalisation d’efforts de mutualisation dans des domaines comme celui de la gestion de la paie, des outils comptables ou des achats. Ce dernier domaine nous paraît particulière- ment important. En effet, l’État se doit de contrôler de façon très stricte les achats qu’il effectue (et qui représentent environ 11 milliards d’euros d’après le ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État). Par ailleurs, il représente une masse financière qui lui permet d’exercer un pouvoir de marché important vis- à-vis de ses fournisseurs. C’est pourquoi, à l’aune du souci de contrôler l’évolution de la dépense publique, on ne peut que se satisfaire de la création, en mars 2009, d’une fonction « achats » au sein de l’administration centrale pour les dépenses courantes (fournitures, matériel de bureau, mobilier, télécommunications, transports…), qui devrait permettre de réaliser des économies de l’ordre de 1 milliard d’euros environ.

Cet effort de mutualisation des moyens doit être poursuivi dans bien d’autres domaines. On prendra ici l’exemple de la formation, en s’appuyant sur l’expérience canadienne.

L’État canadien a fusionné en 2003 ses organismes de formation pour créer l’École de la fonction publique du Canada (EFPC), qui dispose d’un peu moins de 100 agents répartis dans la totalité des provinces. Cela a permis à la fois de supprimer les doublons qui existaient en matière de formation, mais aussi d’agglomérer les expertises dispersées auparavant dans les différentes écoles. Les formations se sont centrées sur les domaines les plus stratégiques pour l’État, à savoir l’apprentissage individuel, le leadership organisationnel et l’innovation dans la gestion publique. Les besoins plus précis des ministères sont sous-traités. Cette offre de formation a été complétée par une offre de e-learning (une formation à distance sur Internet). Il s’est agit de réduire les coûts de formation, mais aussi d’améliorer le niveau des agents en matière de management et de gestion, et ce pour, en retour, réduire les coûts de nouveau.

C’est à partir de là qu’on peut diminuer le nombre de fonctionnaires. La baisse du nombre de fonctionnaires n’est pas une fin en soi. Ce qui l’est, c’est la baisse de la dépense publique à niveau de prestation, au pire constant, au mieux croissant.

• Proposition 5 : externaliser ce qui peut l’être

L’externalisation des services publics consiste à confier au secteur privé une activité qui était alors directement réalisée par l’Administration. Cette externalisation peut se faire par contrat de délégation ou par contrat de partenariat.

L’externalisation de certaines tâches de l’État vers le secteur privé est nécessaire. La France est l’un des pays où l’externalisation des services publics est la moins développée. Au sein des ministères français, le processus d’externalisation est relativement nouveau. Depuis 2003, il fait toutefois partie de la pratique publique et s’inscrit pleinement dans la réforme de l’État. Le ministère de la Défense a été le premier à pratiquer l’externalisation. Les fonctions externalisées sont principalement la gestion du parc immobilier (entretien des immeubles, ramassage des ordures, gardiennage), l’entretien des espaces verts, ou encore la restauration et l’hôtellerie. Les autres ministères, notamment le ministère des Finances, ont ensuite suivi le mouvement.

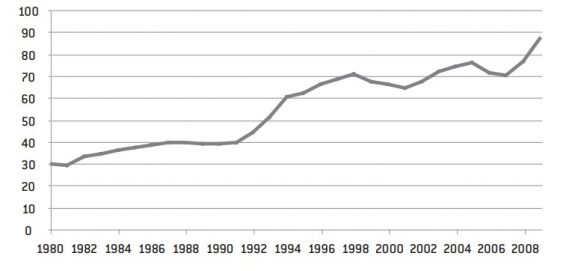

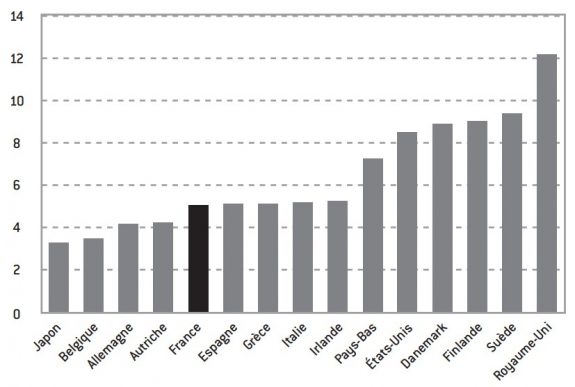

Graphique 3 : poids des consommations intermédiaires en 2007 en pourcentage du PIB

source : Eurostat.

L’externalisation ne constitue néanmoins pas une panacée, surtout à court terme, et ce pour quatre raisons :

- l’État français a une expérience modeste dans le pilotage d’opérateurs privés, et donc une faible capacité qualitative à externaliser ;

- l’externalisation ne se traduit pas dans l’immédiat par des suppressions de postes. Elle entraîne donc, pendant une période plus ou moins longue, une augmentation des coûts, quand son objet était une diminution de la dépense ;

- certaines tâches assumées par l’État (la gestion de la paie des agents publics, par exemple) représentent des budgets trop importants pour être supportés par un opérateur privé ;

- il existe encore des résistances syndicales fortes vis-à-vis de l’externalisation.

En gardant à l’esprit les réserves mentionnées précédemment, il apparaît néanmoins nécessaire de consolider ce mouvement quand cela est possible, en s’inspirant des exemples étrangers. Parmi les pays de l’OCDE qui ont le plus externalisé, on trouve les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, États-Unis) et scandinaves (Suède, Finlande, Danemark). En Europe, le Royaume-Uni se démarque très nettement. C’est en effet l’un des premiers pays à avoir transféré au secteur privé certains domaines réservés auparavant au secteur public. La réforme du système national de santé (NHS) a constitué le point d’orgue du processus d’externalisation amorcé par le gouvernement britannique à la fin des années 1980. Le système de soins a ainsi radicalement changé pour devenir un « marché de la santé » quasi concurrentiel, où interagissent des acheteurs (autorités sanitaires) qui font jouer la concurrence auprès des producteurs (hôpitaux). Ainsi, la baisse de l’emploi public au Royaume-Uni s’est accompagnée d’une hausse des consommations intermédiaires (qui constituent une mesure de l’externalisation), qui représentaient en 2007 plus de 12% du PIB (source : Eurostat).

Certains pays ont même commencé à externaliser des domaines régaliens. Les États-Unis et le Royaume-Uni font ainsi appel au secteur privé pour la défense et la gestion pénitentiaire. Les partenariats entre secteur public et secteur privé se développent particulièrement dans la construction et la gestion des infrastructures publiques. Au Portugal et en Italie, le réseau routier est par exemple géré conjointement par les secteurs public et privé, de même que le réseau ferroviaire aux Pays-Bas.

Glossaire

Charge de la dette

La charge de la dette correspond au montant des intérêts payés au titre de l’endettement passé. Il s’agit donc d’une partie du service de la dette.

Dette nette

La dette nette est égale à la dette brute à laquelle on enlève les actifs détenus par l’État et qui pourraient être revendus facilement (les dépôts, certaines participations financières aisément cessibles, certains biens immobiliers…).

Externalisation

L’externalisation de service public consiste à confier à une entreprise privée une activité qui, jusqu’alors, était réalisée directement par l’Administration. L’externalisation se fait par délégation d’un service public au secteur privé (contrat de délégation ou contrat de partenariat). Elle peut concerner des dépenses d’investissements (construction d’hôpitaux ou de prisons) et des dépenses de fonctionnement (surveillance ou nettoyage).

Service de la dette

Le service de la dette correspond au montant qu’un emprunteur doit payer chaque année pour honorer sa dette. Le service de la dette inclut donc deux parties :

- les intérêts de la dette ;

- le principal, c’est-à-dire le montant du capital emprunté qui est remboursé chaque année.

Solde budgétaire primaire

Le solde budgétaire primaire est la différence entre les recettes et les dé- penses hors service de la dette.

Solde budgétaire structurel

Le solde budgétaire structurel est le solde budgétaire qui ne tient pas compte de l’impact, favorable ou défavorable, de la conjoncture économique à court terme. Il traduit donc la rigueur de la gestion des finances publiques, en dehors des considérations liées aux fluctuations économiques.

Aucun commentaire.