Campement de migrants sans-abri : comparaisons européennes et recommandations

L’auteur étudie le cas de six capitales – Berlin, Bruxelles, Bucarest, Londres, Madrid et Rome – en évaluant l’ampleur des phénomènes de campements et en caractérisant les politiques menées pour y faire face.Introduction

Un retour des campements et des bidonvilles

Une nouvelle visibilité à partir des années 1990 : les campements

Des définitions imprécises mais des politiques qui s’affirment

Des données approximatives mais des volumes et des flux importants

Six capitales européennes face aux campements et bidonvilles

Berlin et une gestion volontaire de la crise migratoire

Bruxelles et le sans-abrisme de migrants

Bucarest et la question rom

Londres et le choix de la fermeté

Madrid et le « plus grand bidonville d’Europe »

Rome et son composé de formel et d’informel

Spécificités françaises et parisiennes

Des phénomènes d’une ampleur exceptionnelle…

…explicables par certaines singularités françaises et parisiennes

RECOMMANDATIONS

Européanisation ou contrôle accru des frontières françaises

Douze propositions et suggestions

Conclusion

Résumé

Depuis quelques années, les campements de migrants sans-abri défraient la chronique. Présents dans certains quartiers ou à la périphérie des villes, ils suscitent des réactions indignées ou exaspérées. Désignés comme un retour des bidonvilles, ils sont principalement habités par des immigrés aux situations variées : demandeurs d’asile et réfugiés aux dossiers incorrectement traités, ressortissants européens roms, sans-papiers… Ces sites sont régulièrement évacués puis repeuplés. Visibilité et volume du problème distinguent la France, particulièrement Paris. C’est ce que montre une enquête réalisée en 2018 dans six capitales européennes (Bruxelles, Berlin, Bucarest, Londres, Madrid et Rome).

En ce qui concerne les migrations, la prise en charge des dossiers y repose sur le droit national et les moyens de sa mise en œuvre. Mais, dans ces métropoles, les autorités locales ont davantage la main face aux campements que dans les villes françaises. Il serait judicieux de s’inspirer de leurs réalisations, tant en ce qui concerne le recensement que le traitement des phénomènes. Comparaison et coopération s’imposent d’autant plus que la dimension proprement européenne de l’errance et de la grande indigence s’avère cruciale. En tout état de cause, la situation et la politique française, singulièrement à Paris, méritent d’être appréciées à l’aune de ce qui se déroule dans d’autres pays européens. La France ne saurait se résoudre à une banalisation que l’on ne rencontre pas ailleurs.

Julien Damon,

Enseignant à Sciences Po et à HEC Paris, rédacteur en chef de 'Constructif', membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.

France : combattre la pauvreté des enfants

Mesures de la pauvreté, mesures contre la pauvreté

Faire cesser la mendicité avec enfants

Les chiffres de la pauvreté : le sens de la mesure

Élections européennes 2019. Le poids des électorats politiques comparé au poids électoral des groupes parlementaires

Démocraties sous tension - Volume I. Les enjeux

Démocraties sous tension – Volume II. Les pays

Commerce illicite de cigarettes

Migrations : la France singulière

Éthiques de l'immigration

Calais : miroir français de la crise migratoire européenne (1)

Calais : miroir français de la crise migratoire européenne (2)

Cette investigation a été soutenue par France Stratégie, la Ville de Paris et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal). Merci complice tout particulier à Pierre-Yves Cusset. Bien entendu, selon la formule consacrée, les propos tenus dans cette note n’engagent que son auteur. La publication s’inscrit dans le sillon d’autres notes de la Fondation pour l’innovation politique, dont celles de Julien Damon, Faire cesser la mendicité avec enfant (mars 2014) ; Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, Calais : miroir français de la crise migratoire européenne en deux volumes (mars 2017) ; Didier Leschi, Migrations : la France singulière (octobre 2018) ; et Romain Maneveau, Arthur Persais et Mathieu Zagrodzki, Commerce illicite de cigarettes : les cas de Barbès-La Chapelle, Saint-Denis et Aubervilliers-Quatre- Chemins (novembre 2018).

Introduction

Pour approfondir ce thème, on se permet de renvoyer à Julien Damon, Un monde de Migrations et urbanisme informel (Seuil, 2017), et La Question SDF. Critique d’une action publique (PUF, 2002).

Ce terme, très utilisé à Bruxelles et dans les cercles experts, est une traduction assez judicieuse du mot homelessness.

Voir Romain Maneveau, Arthur Persais et Mathieu Zagrodzki, Commerce illicite de cigarettes : les cas de Barbès-La Chapelle, Saint-Denis et Aubervilliers-Quatre-Chemins, Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018.

Alors qu’on les pensait éradiqués depuis la fin des années 1970, campements de sans-abri et bidonvilles sont de retour en France depuis le milieu des années 1990. Selon certains, il s’agit, en premier lieu, d’une conséquence des limites de la politique migratoire et d’intégration. Pour d’autres, campements et bidonvilles contemporains résultent d’abord de défaillances des politiques du logement. Pour d’autres encore, il y a là de la criminalité organisée. Les réactions locales varient significativement entre des associations, militantes ou gestionnaires, qui interviennent auprès des populations démunies, des habitants pris entre compassion et exaspération, et des élus locaux appelés à apporter des réponses aux uns et aux autres en fonction de leurs propres contraintes.

Campements de migrants sans-abri : mais de quoi parle-t-on ? Les mots ont un sens et véhiculent des représentations1. On utilisera ici surtout le terme « campement », car si les mots « bidonvilles » et « campements » sont parfois utilisés comme synonymes, des clarifications s’imposent. Dits illicites, sauvages ou de fortune, les campements sont des regroupements d’individus et de ménages dans l’espace public, sous des tentes ou dans des habitats informels faits de matériaux de récupération. Les bidonvilles, quant à eux, supposent des aménagements et des constructions plus élaborés, pouvant naître de la consolidation de campements.

Le terme « sans-abri » s’emploie pour les personnes ne disposant pas de logement et séjournant dans des lieux qui ne sont pas faits pour l’habitation. Les sans-abri peuvent être isolés ou en famille, français ou étrangers, en situation régulière ou irrégulière.

De son côté, le terme « migrant » peut avoir plusieurs significations. Il n’y a, en effet, pas nécessairement grand-chose de commun entre des travailleurs immigrés, des demandeurs d’asile, des déboutés de ce droit d’asile, des réfugiés qui se sont vus accorder ce statut et des sans-papiers. Mais puisque le mot « migrant » s’est imposé, comme d’ailleurs la dénomination des « campements de migrants », on le conservera en le liant avec une caractéristique première de toutes les personnes campant de la sorte, celle d’être sans-abri.

De fait, à l’échelle européenne, la question des sans-abri est de plus en plus liée à celle de la crise migratoire. De plus en plus, les personnes sans-abri sont des sans-papiers. C’est ce que des experts réunis par la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) ont pu regrouper sous le terme anglais de migrantisation, caractérisant à la fois les sans-abri et leur prise en charge2. Cette dimension s’avère essentielle pour saisir les traits contemporains du « sans-abrisme3 ».

Au final, l’expression « campements de migrants sans-abri » apparaît claire et opératoire. Ses incarnations les plus iconiques, en France, se trouvent ou se trouvaient à Calais dans la « jungle » ou à Paris, place de Stalingrad ou porte de la Chapelle. Les plus grands de ces campements, rassemblant plusieurs centaines et, parfois, des milliers de personnes, ont été plusieurs fois évacuées jusqu’à être totalement démantelés. Restent de multiples campements, de plus petite taille, disséminés au sein des villes ou dans leurs environs. Ces campements, parfois baptisés bidonvilles, investis et parfois construits à des fins d’habitation, sur des terrains publics ou privés, échappent à une qualification juridique précise.

Ils sont abordés par les pouvoirs publics lorsqu’il s’agit soit de les viabiliser, de les sécuriser ou de les améliorer, soit de les évacuer, de les expulser ou de les démanteler. Risque pour les occupants, gêne pour les riverains, défi pour les collectivités, leur présence soulève d’épineuses questions en termes de légalité, de sécurité et d’hygiène. Pour le dire pompeusement, il en va aussi bien de la dignité des personnes concernées que de celle des territoires ainsi « habités ».

Depuis le milieu des années 2010, sur fond de crise migratoire européenne, le contexte se caractérise par de hauts degrés d’émotion, de sidération et de tension. Au sujet précis des campements de migrants sans-abri, les questions concernent, d’abord, le respect du droit (droit de propriété et droit de séjour en particulier) ainsi que l’accès aux droits (droits sanitaires et sociaux, droit à la scolarisation, droit au logement) de personnes vivant dans des conditions prononcées d’insalubrité. Elles portent, ensuite, sur la gestion des nuisances et des inquiétudes qu’engendre la présence de ces formes d’habitat. Elles intéressent, enfin, la capacité d’action des pouvoirs publics, qui peuvent donner l’impression d’être démunis, voire impuissants, face à ces phénomènes4. Les problèmes juridiques se situent au croisement des polices de l’insalubrité et de l’indécence du logement, et au carrefour des règles d’urbanisme, d’aide sociale et de droit de séjour. À ce dernier sujet, deux options radicales sont présentes dans le débat public : soit une régularisation massive des sans-papiers ou des ressortissants européens en situation « grise » se trouvant dans ces campements, soit une expulsion accélérée et plus systématique.

La situation française s’avère assez exceptionnelle. Certes, dans nombre de métropoles de l’Union européenne, on note la présence de quelques campements et regroupements (à Londres, à Berlin, à Bruxelles), avec parfois de véritables bidonvilles (dans la périphérie de Madrid). Sur le sol de certains pays (l’Italie, par exemple), d’imposants campements peuvent être recensés et défrayer la chronique, tandis que dans d’autres États membres (comme la Roumanie) le problème se concentre en dehors des grandes villes et s’y trouve, de fait, cantonné par l’orientation des politiques publiques. Mais nulle part ces réalités ne prennent autant d’importance, aussi bien en termes de masse que d’intensité dans le débat public, qu’en France. Comment expliquer l’importance du phénomène en France, particulièrement à Paris ? De quels traitements, développés ailleurs, serait-il judicieux de s’inspirer ?

Un retour des campements et des bidonvilles

L’habitat précaire est un sujet très ancien. Depuis la seconde partie du XXe siècle, le terme « bidonville » désigne l’une de ses dimensions extrêmes. Après la Seconde Guerre mondiale, des bicoques et des baraquements disparates, sur des zones peu ou pas aménagées, sont venus pallier le manque de logements et absorber une partie de l’exode rural et de la vague d’immigration qui a accompagné la croissance des Trente Glorieuses. Puis, des années 1960 aux années 1980, s’est installée une politique publique qui s’est donnée une ambition claire : mettre fin aux bidonvilles. Avec une action relativement cohérente, ces derniers ont peu à peu été résorbés.

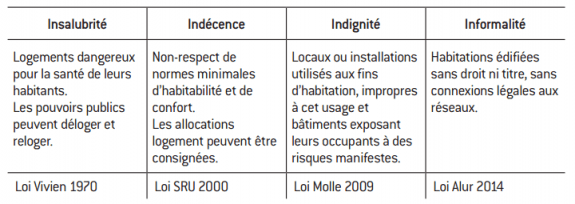

La politique de lutte contre les bidonvilles ou, dit plus techniquement, de « résorption de l’habitat insalubre » (RHI) s’inscrit dans une histoire longue, dont les racines datent du milieu du XIXe siècle. Les pouvoirs publics, au nom de la santé publique, s’immiscent alors dans des affaires ordinairement privées traitées par le Code civil. Depuis lors les textes se sont renforcés. On peut présenter les plus récents selon les définitions et objectifs qu’ils donnent. Les campements de migrants sans-abri sont exactement concernés par cette règle des « quatre i ».

La lutte contre le logement « inadéquat » en quatre dimensions

Source : Fondation pour l’innovation politique.

Une nouvelle visibilité à partir des années 1990 : les campements

Sur cette période et cette analyse, voir dans la revue de la Fondation Abbé Pierre, Nicolas Portier, « Crise du logement : la longue marche vers la reconnaissance politique », Fondations, n° 2, 1995, 53-69.

Les opérations les plus spectaculaires sont passées de la défense des sans-abri à celle des sans-papiers. Voir, à ce titre, l’occupation du Panthéon, pendant quelques heures, à la mi-juillet 2019, par un collectif associatif et politique baptisé « Gilets noirs ».

Dans les années 1980 et 1990, le sujet des bidonvilles n’en est plus vraiment un quand, paradoxalement, le thème de la nouvelle pauvreté prend de l’importance dans le débat public. Pour autant, quelques affaires méritent d’être rappelées. La première est celle des « Maliens de Vincennes ». La seconde est celle de l’utilisation à large échelle de tentes dans Paris pour les sans-abri.

Les campements sur la voie publique ont été ainsi utilisés dans Paris, au début des années 1990, comme un instrument de communication et de mobilisation, en faveur des mal-logés. Improvisés place de la Réunion (mai à juillet 1990, environ 50 familles), très organisés quai de la Gare (juillet à décembre 1991, environ 110 familles), puis considérés comme ingérables à l’orée du bois de Vincennes (mai à octobre 1992, 300 familles, 600 adultes et 1.000 enfants), ces différents campements ont conduit les responsables publics à réagir et les différents pouvoirs publics ont alors estimé que les campements ne pouvaient pas être considérés comme une filière dérogatoire pour accéder au logement social. Une réponse immédiate de relogement pouvait en effet passer pour un passe-droit qui choquerait l’opinion. Lors du premier campement, une médiation avait débouché sur des solutions définitives de relogement, mais cette solution immédiate avait eu néanmoins un effet pervers car elle ouvrait une fenêtre d’opportunité permettant l’organisation du deuxième campement. Par la suite les pouvoirs publics, engagés dans de longues et difficiles tractations, notamment entre la Ville de Paris et les services de l’État, ne donneront plus de réponses définitives5.

Ces campements parisiens ont provoqué d’âpres négociations entre mairies et préfectures au sujet des responsabilités des uns et des autres. Ils ont attiré la sympathie des mouvements caritatifs traditionnels, le regard bienveillant des médias et des interventions des pouvoirs publics. Cependant, cette méthode de revendication collective est abandonnée par les associations militantes après 1992, au moins sous sa forme massive. Face au caractère difficilement contrôlable du campement du bois de Vincennes, avec plusieurs centaines de familles maliennes, l’organisation a été dépassée par la tournure des événements. La dimension ethnique très marquée de ce dernier campement risquait par ailleurs de susciter des réactions xénophobes. Enfin, les pouvoirs publics ne répondaient plus avec des solutions jugées acceptables. Les associations militantes font alors le choix de se tourner vers des squats, certains à hauts retentissements comme celui de la rue du Dragon, au milieu des années 1990, au cœur de Paris, avec notamment le soutien de l’abbé Pierre.

Le mouvement des sans-papiers prend parallèlement de l’ampleur avec l’occupation des églises Saint-Ambroise et Saint-Bernard, et l’évacuation très médiatisée de cette dernière par les forces de l’ordre en 1996. Avec le recours à ces installations dans des bâtiments, le fait de s’installer dans l’espace public n’est plus vu comme une option valable pendant quelques années. Associations militantes et extrême gauche privilégient les opérations symboliques à fort retentissement médiatique, à l’image de l’occupation du château de Versailles, pendant quelques heures, en avril 1997, sous le slogan « Pour les pauvres, c’est pas la vie de château6 ».

Dans les années 2000, l’installation de tentes donne une nouvelle visibilité aux campements. Il s’agit d’abord, en premier lieu, à Paris, de quelques tentes de SDF, avec des équipements proposés par certaines associations, au premier rang desquelles Médecins du monde. Cette initiative ne fait pas l’unanimité.

Certaines associations la critiquent car elles y voient une aide à l’installation des sans-abri dans la rue plutôt qu’une aide à leur sortie de la rue. Au milieu de la décennie, les tentes reviennent en force avec l’initiative, assez désordonnée au départ, des Enfants de Don Quichotte. Cette mobilisation, avec des images relayées dans le monde entier, permet l’installation de dizaines de tentes implantées en campements, dans le nord-est de Paris en particulier. L’idée première est militante. Les initiateurs de la démarche veulent appeler des Parisiens à dormir sous des tentes pour alerter l’opinion sur le mal-logement. Mais ce sont surtout des sans-abri qui viennent habiter ces tentes, en particulier autour du canal Saint-Martin. L’initiative connaît un grand succès politique puisque la plupart des candidats à l’élection présidentielle de 2007 prennent des positions favorables à la résorption des problèmes de mal-logement, à partir de propositions d’un secteur associatif soutenant, finalement, la démarche politique des Enfants de Don Quichotte. Celle-ci conduit en définitive au vote, lui aussi assez désordonné, de la loi sur le droit au logement opposable (Dalo) en 2007.

Au-delà des prises de position et des normes créées, l’opération consistant à proposer des tentes, d’abord lancée par Médecins du monde, puis popularisée par les Enfants de Don Quichotte, consacre donc une certaine acceptabilité au fait de s’installer sous une tente, seul ou dans le cadre d’un regroupement.

Établir des campements, avec distribution de tentes, est devenu une activité sporadique des associations et de l’extrême gauche afin d’interpeller les pouvoirs publics. Au début, les actions se dirigeaient en faveur des sans-abri, mais elles ont été de plus en plus destinées aux « migrants », aux « réfugiés » ou aux « exilés », selon la terminologie militante employée. L’installation des campements se déploie selon un certain cycle : il s’agit de présenter la distribution de tentes et l’établissement de campements comme une solution d’urgence spontanée, puis de s’offusquer d’une situation qui perdure, avant de dénoncer les débordements et les problèmes qui dégénèrent.

Des définitions imprécises mais des politiques qui s’affirment

Depuis les années 2010, le terme « bidonville » est réapparu pour signaler le retour, sous des formes qui peuvent rappeler le passé mais avec des populations nouvelles, des campements. Les termes « campements » et « bidonvilles » apparaissent souvent interchangeables, mais ces deux types d’habitat peuvent être distingués du point de vue de leur taille et de leur destination. En termes de taille, le mot « bidonville » est employé pour les espaces les plus importants. En termes de destination, les « campements » sont généralement envisagés comme des espaces de passage et de transit, quand les « bidonvilles » sont plus souvent envisagés comme des espaces d’habitat de plus long terme.

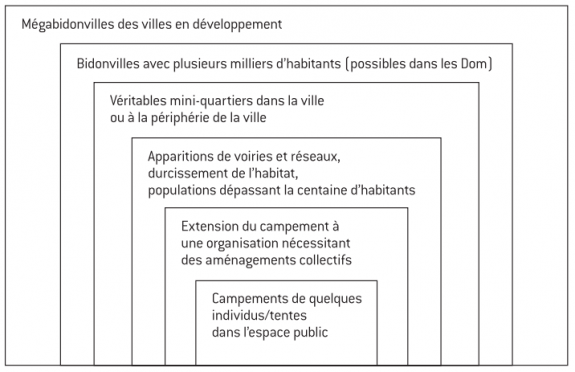

Entre les rassemblements de quelques tentes dans l’espace public et les mégabidonvilles des villes en développement, il existe toute une gamme de possibles que notre schéma ci-dessous tente de résumer.

Campements et bidonvilles : un raisonnement par rectangles concentrique

Source : Fondation pour l’innovation politique.

Nations unies, « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce contexte », A/73/310/Rev.1, 19 septembre 2018, 2/27.

Ibid., p. 5/27.

La politique se déploie à l’échelle nationale avec une administration à vocation interministérielle, la Une première circulaire interministérielle, datant du 26 août 2012, proposait un cadre d’action pour « l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ». Une seconde circulaire, sortie le 25 janvier 2018, vise « à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ». Elle fixe un objectif de « réduction durable du nombre de bidonvilles dans les 5 ans à venir ».

Voir l’avis « sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en bidonville » de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 20 novembre 2014, ainsi que Diane Roman et Serge Slama, « “La loi de la jungle” : protection de la dignité et obligation des pouvoirs publics dans le camp de Calais », Revue de droit sanitaire et social, n° 1, 2016, 90-106. Voir également les prises de position du Défenseur des droits.

Le juge conserve toutefois la possibilité de revenir sur ces protections s’il détient la preuve que les occupants du dit domicile y sont entrés par voie de Ce qui est souvent le cas lorsqu’il y a occupation d’un terrain ou d’un bâtiment.

Voir Gisti, « Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de bidonvilles et squats menacés d’expulsion », mise à jour mars 2019 Voir aussi Jusislogement, Défendre les droits des occupants de terrain, La Découverte, 2014. Pour une synthèse (militante), voir les affichettes et informations, produites en différentes langues, par l’association Robin des rues.

Les réalités peuvent sembler incomparables. Elles sont pourtant de plus en plus souvent comparées. Volumes, contextes économiques et politiques, marchés de l’habitat, niveaux de dénuement ne souffrent certes pas la comparaison quand il s’agit, d’un côté, des puissantes mégapoles des pays riches et, de l’autre, des villes, gigantesques ou non, des pays en développement. Reste que, de plus en plus souvent et à juste titre, des rapprochements sont faits. Dans un rapport de l’ONU de 2018, il est ainsi indiqué que « près d’un quart de la population urbaine mondiale vit dans des implantations sauvages ou des campements, situés pour la plupart dans des pays en développement mais de plus en plus aussi dans les pays les plus riches7 ». Les statistiques peuvent donner lieu à de longues discussions, mais le point important est ici le rapprochement entre les situations des pays en développement et celles des pays riches : « Les implantations sauvages vont des campements de sans-abri constamment déplacés, dans les pays les plus riches, à des concentrations massives dans les pays du Sud8. »

Si on se limite aux campements des années 2010, en France, ceux-ci peuvent être habités par des catégories de populations différentes du point de vue du droit au séjour et de la nationalité : des Français (rarement aujourd’hui, en tout cas en métropole) ; des ressortissants européens autorisés à rester en France ; des ressortissants de l’Union européenne dont le droit au séjour n’est pas assuré car, selon les termes du droit européen, ils représentent une charge déraisonnable pour le système d’assistance ; des ressortissants européens hors Union européenne (Kosovars, Albanais, Ukrainiens) ; des ressortissants extra-européens en situation légale (demandeurs d’asile, immigrés avec titres de séjour, réfugiés) ; des ressortissants extra-européens en situation illégale (déboutés du droit d’asile, personnes sans titre de séjour) ; des ressortissants européens et extra-européens en situation « grise » (personne sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français souvent difficilement exécutable, personne « dublinée » c’est-à-dire ayant déjà fait une demande d’asile dans un autre pays ou bien y ayant laissé ses empreintes lors d’un contrôle et pouvant dans les deux cas y être renvoyée).

L’expression « migrants sans-abri » uniformise ainsi des problématiques certainement différentes : clandestins et réfugiés extra-européens, citoyens européens roms, sans-abri français… Ces populations, de fait, ne cohabitent pas dans les campements. Elles ne relèvent pas des mêmes droits en termes de prestations sociales ou de droit de séjour. Pour autant, toutes se trouvent dans des formes similaires d’habitat et de situations au regard du droit de l’urbanisme. C’est ce qui nous importe ici.

En termes de politique publique, deux problématiques sont cependant distinguées, parce que la charge budgétaire des populations concernées n’est pas supportée par le même ministère et parce que les droits (au séjour notamment) et les situations (part respective des familles et des personnes isolées) de ces populations ne sont pas les mêmes :

– d’une part, le sujet des campements et bidonvilles de Roms, dont l’une des problématiques principales est celle de la libre circulation de ressortissants communautaires pauvres au sein de l’Union européenne. La prise en charge relève, pour l’intervention de l’État, du programme budgétaire 177, « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », qui regroupe les crédits de la politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans-abri. Signalons, en incise, que ces citoyens européens ont formellement le droit de vote aux élections municipales. Pour s’inscrire sur les listes électorales, ces personnes doivent fournir une attestation d’élection de domicile délivrée par un organisme agréé ou un centre communal ou intercommunal d’action sociale, prouvant le lien avec la commune, et « établissant leur lien avec cet établissement depuis au moins six mois » ;

– d’autre part, celui des campements et bidonvilles de « migrants » – ressortissants extra-européens –, dont l’une des problématiques principales est celle du droit de séjour et du droit d’asile de ressortissants extracommunautaires. La prise en charge de ces situations et populations relève du programme budgétaire 303, « Immigration, asile et intégration », qui regroupe les moyens des politiques publiques relatives à l’entrée, à la circulation, au séjour et au travail des étrangers, à l’éloignement des personnes en situation irrégulière et à l’exercice du droit d’asile.

Pour ce qui concerne l’action publique en direction des « campements illicites », celle-ci est explicitement née, sous ce nom, au début des années 2010, à l’occasion de controverses sur le démantèlement de campements roms. Le travail mené par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) est dans sa quasi-intégralité, quand il s’agit des campements illicites et bidonvilles métropolitains, un travail en direction de campements et bidonvilles habités par des populations dites roms9.

En termes stratégiques et doctrinaux, campements et bidonvilles ne sont pas uniquement conçus, par le droit, comme un problème d’illégalité, mais toujours davantage comme une question de décence, de droit et de dignité humaine. L’ordre public ne consiste plus seulement à se préoccuper des problématiques collectives sécuritaires et sanitaires, mais à se soucier aussi de la protection individuelle des habitants10.

L’approche actuelle conduit le droit à considérer ces campements de plus en plus comme des habitats « comme les autres ». C’est ainsi que, depuis la loi « Égalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017, une personne peut se voir accorder des délais avant l’exécution de l’expulsion et bénéficier de la protection de la trêve hivernale11, quel que soit son type d’habitat (y compris les squats, les campements et les bidonvilles). La notion de domicile ne se limite plus au domicile légalement occupé ou établi. Une tente, un abri fait de cartons, des matelas matérialisent potentiellement une résidence12.

Des données approximatives mais des volumes et des flux importants

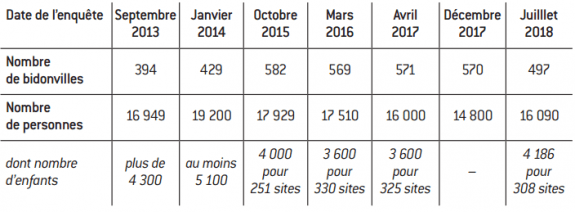

Depuis 2012, à la demande de la Dihal, des enquêtes sont menées par les préfectures. Elles portent sur des campements, des bidonvilles et des grands squats de métropole, habités essentiellement par des populations roms. La Dihal précise que les données présentées portent « sur les campements illicites, bidonvilles et grands squats, indépendamment de l’origine ethnique de leurs habitants ». Soulignons que les grands camps de migrants extracommunautaires, dans le Calaisis, autour de Dunkerque ou dans le nord de Paris, sont exclus de ces chiffrages.

Recensement des campements illicites et bidonvilles métropolitains

Source : Dihal.

Pour ces chiffres et des descriptions des profils des personnes concernées, voir Mireille Eberhard, Erwan Le Méner et Émilie Segol, Qui sont les migrants mis à l’abri ? (Île de France, juin 2015-novembre 2016). Rapport pour la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, Observatoire du Samu social de Paris, août 2018.

Sur ces deux situations, devenues presque iconiques des campements de migrants sans-abri, on peut consulter, entre autres, les observations régulièrement postées sur Twitter par Human Rights Observers (@HumanRightsObs), une équipe de bénévoles impliqués. Ces derniers documentent les centaines d’opérations d’évacuation et d’expulsion, dans un cycle devenu incessant.

Soulignons néanmoins que, dans d’autres villes européennes, qui ne sont pas des capitales, les situations et volumes sont ou ont été C’est le cas, par exemple, à Vintimille en Italie ou sur certains territoires grecs. Au-delà de l’Europe, les États-Unis connaissent ce phénomène des campements et de villages de tentes de sans-abri. Pour en avoir une illustration à Los Angeles, ville connue entre autres pour son quartier Skid Row, voir les définitions, comptages et illustrations réalisés par la Los Angeles Homeless Services Authority (www.lahsa.org). Pour un panorama des campements de tentes de sans-abri aux États-Unis, voir National Law Center on Homelessness and Poverty, Tent City, USA. The Growth of America’s Homeless Encampments and How Communities are Responding, 2017. Pour une vision urbanistique positive de ces tent cities américaines, voir Andrew Heben, Tent City Urbanism. From Self-Organized Camps to Tiny House Villages, The Village Collaborative, 2014.

Du côté des autres campements, ceux dits de « migrants », on peut se tourner vers Paris ou Calais, non pour avoir une estimation précise de la taille de la population concernée, mais plutôt un ordre de grandeur. À Calais, la « jungle » et les autres campements du territoire ont vu passer plusieurs dizaines de milliers de personnes cherchant à gagner l’Angleterre. Au moment du démantèlement de la jungle en octobre 2016, près de 8.000 personnes ont été prises en charge.

Toujours sur fond de crise migratoire européenne, la ville de Paris connaît depuis les années 2010 une multiplication de campements sur la voie publique, comptant parfois plus de 2.000 personnes. Au total, depuis la mi-2015, des dizaines d’opérations dites à la fois d’« évacuation » des sites et de « mise à l’abri » des personnes ont été organisées, avec une tension croissante entre la Ville de Paris et l’État. L’ordre de grandeur est de plusieurs dizaines de milliers de personnes (parfois les mêmes revenues sur le même lieu) qui ont été à la fois évacuées et prises en charge. Il s’agit d’une population essentiellement constituée d’Afghans, de Soudanais et d’Érythréens. Sur la seule période de juin 2015 à novembre 2016, ce sont plus de 21.000 personnes qui ont été, au fil des opérations répétées d’évacuation et de mise à l’abri, « évacuées de l’espace public parisien13 ». Depuis, les opérations d’évacuation et d’expulsion se sont répétées, ajoutant des milliers d’individus à des statistiques qui ne sauraient être parfaitement exactes. Les divers campements situés dans le nord-est de Paris sont périodiquement évacués et se reconstituent, semble-t-il, inexorablement.

D’autres villes françaises ont également connu le phénomène avec des volumes similaires ou plus élevés (Calais ou Grande-Synthe)14, ou des ordres de grandeur plus réduits (Nantes, Strasbourg, Toulouse, Lyon ou Metz). Dans tous les cas, la situation de tentes disséminées au fil des rues et de camps régulièrement démantelés s’est relativement banalisée. Mais ceci reste tout particulièrement vrai dans Paris et sa proche périphérie.

Si le phénomène, incarné par les mêmes types de tentes et de regroupements, se repère dans nombre de capitales européennes, dans aucune autre que Paris de tels volumes n’ont pu être constatés. À l’échelle des capitales européennes examinées dans cette étude, s’il existe des campements ou des bidonvilles à l’intérieur des frontières administratives des métropoles, ils ne dépassent que très rarement la centaine de personnes15.

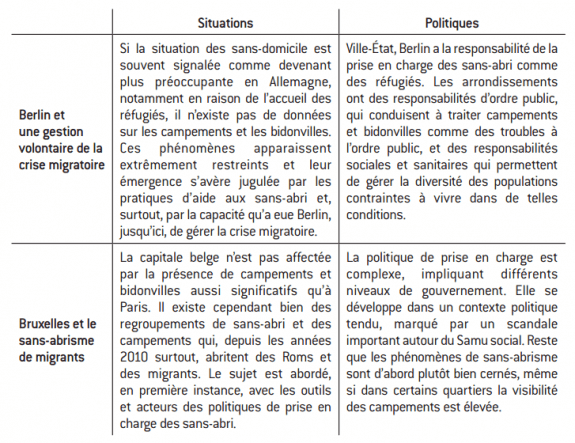

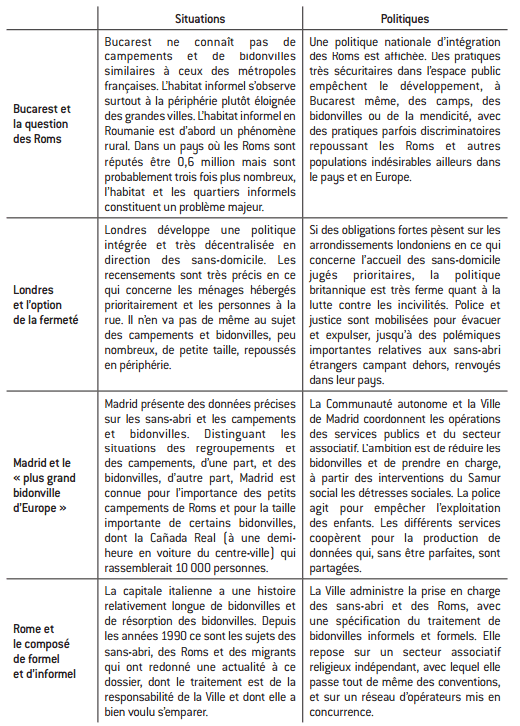

Six capitales européennes face aux campements et bidonvilles

Pour des analyses, orientations et observations complémentaires en Europe, voir les travaux du collectif intellectuel et militant Babels, notamment De Lesbos à Calais, comment l’Europe fabrique des camps, Le Passager clandestin, Voir aussi, concernant Berlin et Paris, mais aussi Athènes et Budapest, le site de la démarche « camps2cities » menée notamment par la géographe anglaise Tatiana Thieme.

Six capitales ont fait l’objet d’un travail d’investigation visant à évaluer l’ampleur des phénomènes de campements et à caractériser, à grands traits, les politiques menées pour y faire face. Un déplacement a été effectué dans chacune de ces six villes. L’enquête a bénéficié d’informations transmises par le réseau des conseillers sociaux des ambassades et par celui des attachés de sécurité intérieure.

Les cinq premières métropoles (Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid et Rome) ont été choisies en raison de leur proximité géographique et économique avec la France. Bucarest a été sélectionnée du fait qu’il s’agit de la capitale de l’un des pays à la fois les moins riches de l’Union européenne et des plus concernés par la question des Roms16.

La démarche vise à caractériser localement les grandes lignes du problème et de sa prise en charge. Si la quantification est très difficile et la comparaison des données malaisée, sont tout de même rassemblées ici les informations, lorsqu’elles sont disponibles en séries, sur les sans-abri (c’est-à-dire les personnes totalement à la rue)17.

Synthèse des situations et politiques dans six capitales européennes

Synthèse des situations et politiques dans six capitales européennes (suite)

Source :

Fondation pour l’innovation politique.

Berlin et une gestion volontaire de la crise migratoire

Berlin se veut plutôt tolérante à l’égard des cultures alternatives et des squats, qui peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des alternatives aux campements et bidonvilles dans l’espace public.

Même tolérante, Berlin demeure une ville très policée où mendicité, occupation illicite des espaces publics et comportements antisociaux sont sanctionnés. La question des sans-abri est ainsi souvent présentée, en Allemagne, d’abord comme une question de police. Chaque commune est obligée de s’en occuper sous l’angle de l’ordre public. Si ce qui est toléré à Berlin l’est moins à Munich, la police peut, à Berlin comme ailleurs, demander systématiquement aux sans-abri de quitter l’endroit qu’ils occupent, du moment que leur installation sommaire empiète sur l’espace public ou est perçue comme une nuisance pour l’environnement immédiat. Il est donc, en théorie et en pratique, très difficile d’y établir des campements tels qu’ils ont pu s’étendre à Paris. Reste que le phénomène est repérable, au moins ponctuellement. Certaines photographies, comme celle de tentes présentes sous le Reichstag, ont été largement relayées.

Sur la question des sans-abri et des campements, le grand changement procède de la crise migratoire et de la décision allemande d’accueillir massivement réfugiés et demandeurs d’asile. S’est posé rapidement et frontalement un problème de concurrence des opérateurs et des financements, l’accueil des sans-domicile étant financé 30 euros par jour, par les autorités locales (Länder), l’accueil des demandeurs d’asile à 40 euros par les autorités fédérales. Les tarifs ont été harmonisés depuis.

De fait, la grande mobilisation et les larges investissements réalisés dans toute l’Allemagne pour accueillir les demandeurs d’asile n’ont absolument pas été accompagnés par l’irruption de campements comme en France. Après l’apparition de quelques camps sauvages dans le paysage berlinois, une gestion centralisée a été organisée autour du centre de Tempelhof. Cet ancien aéroport avait une capacité d’accueil, en 2016, de plus de 1.300 places. Ce lieu, transitoire, a été organisé par la Ville en direction des personnes en attente de logements et de décision sur leur statut. Le centre-aéroport de Tempelhof est devenu une sorte d’icône de l’accueil et des controverses sur l’accueil.

Si la période post-2015 ne s’est pas vraiment accompagnée d’un développement de campements, le phénomène a été observé antérieurement encore une fois sur des échelles moins importantes qu’à Paris. Berlin a ainsi connu des campements informels, encadrés de façon militante, par exemple sur la Oranienplatz, connue pour ses rassemblements de sans- abri et de toxicomanes. De 2012 à 2014 ce sont jusqu’à 400 personnes, venues principalement d’Afrique via Lampedusa, qui ont vécu dans un espace autogéré et revendicatif. Après un accord avec les autorités, les réfugiés et demandeurs d’asile ont été relogés et le campement démoli.

En fait, à partir de 2015, les engagements fédéraux ont conduit partout à des efforts substantiels permettant de résorber rapidement les quelques campements de migrants qui pouvaient naître.

Au-delà de l’importance de l’effort allemand face à la crise migratoire, la faible présence de campements et bidonvilles visibles tient certainement au fait qu’ils ne sont pas tolérés et que la police procède à des évacuations. Nombre d’habitants, face aux tentes présentes dans le parc Tiergarten ou sous le Reichstag, ont demandé l’intervention des autorités. Les communes sont dans l’obligation d’écarter le danger de dormir à la rue (considéré comme un trouble à l’ordre public) et d’assurer l’intégrité physique de tout citoyen. Ainsi tout campement est-il considéré comme un trouble à l’ordre public, et les personnes sont donc rapidement délogées par les autorités compétentes de la commune (Ordnungsamt).

La police intervient en fonction de la visibilité et de l’ampleur du phénomène. La présence de quelques tentes, en nombre très limité, comme on peut en voir disséminées dans Tiergarten, entraîne un renforcement de la surveillance, mais pas de démantèlement. En revanche, à partir d’un certain seuil, l’intervention des forces de l’ordre est décidée. Les petits campements, comme les squats, sont donc tolérés tant qu’ils ne sont pas sources de nuisances trop importantes. La police, à la discrétion des mairies d’arrondissement, tolère les choses jusqu’au dépassement d’un certain seuil implicite de taille du campement ou jusqu’à l’incident déclencheur. Certaines affaires sordides appellent ainsi une action plus vigoureuse. En 2017, le meurtre par un sans-abri tchétchène d’une femme dans le Tiergarten a conduit l’arrondissement à faire vider le parc de tous ses sans-abri, qui campaient pourtant là parfois depuis des années. Mais leur nombre n’était pas bien élevé : environ 60 personnes, majoritairement d’Europe de l’Est.

Sur le plan institutionnel, Berlin est une ville composée de douze arrondissements et d’un Land. Ce sont les arrondissements qui sont responsables de la politique de logement et d’hébergement. Ils sont responsables de l’« aide pour surmonter des difficultés sociales particulières » et ainsi de la gestion des sans-abri et, éventuellement, des campements. Proposant des hébergements, ils financent également des soupes populaires et des cafés de nuit, et coordonnent le dispositif d’urgence d’« aide contre le froid », avec mise à disposition de logements supplémentaires pour les sans-abri du 1er novembre au 31 mars.

Une question capitale est celle du sort des personnes ayant demandé l’asile en Allemagne mais qui ont été déboutées. Au terme de la demande d’asile, il existe trois possibilités : le demandeur d’asile peut se voir attribuer le statut de réfugié, il peut disposer d’un statut dit de « toléré » ou bien il est débouté tout en pouvant être, à terme, accepté. L’Allemagne, qui depuis 2015 a eu à gérer un gros volume de demandes d’asile, n’est pas un pays qui renvoie beaucoup vers les pays d’origine : environ 25.000 personnes ont été renvoyées en 2016, mais près de 50.000 personnes tout de même ont quitté volontairement l’Allemagne. Se pose la question, dans le cadre très sensible des accords de Dublin, du sort de ces déboutés dans des pays de rebond, comme la France, où leur dossier peut être à nouveau examiné : porte de la Chapelle, à Paris, dans les campements, de très nombreux migrants sans-abri parlent allemand.

Bruxelles et le sans-abrisme de migrants

À Bruxelles, les campements abritent principalement des étrangers, migrants extra-européens et européens des pays de l’Est, souvent des Roms. Leur gestion s’inscrit dans celle, plus large, des sans-abri.

En lien avec le monde associatif, Bruxelles a investi dans la connaissance des sans-domicile et des sans-abri. Depuis 2008, un recensement est régulièrement organisé une nuit de chaque mois de novembre afin de compter les sans-abri (définis comme « sans-domicile à la rue »). Parallèlement, les différents services – les centres d’hébergement, mais aussi les équipes mobiles enquêtant dans les squats ou les campements – indiquent le nombre de leurs bénéficiaires ou le nombre de personnes enquêtées au même moment.

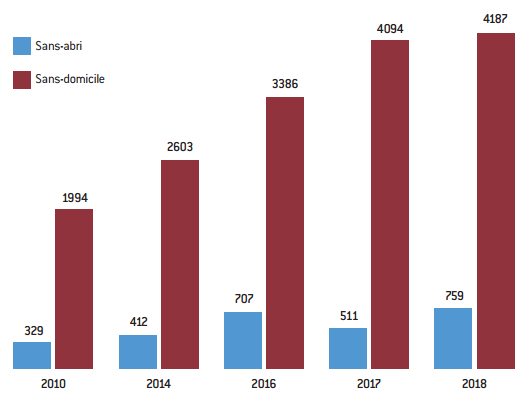

Nombre de sans-domicile et de sans-abri à Bruxelles

Source : Association La Strada.

Les données montrent une certaine stabilité du nombre de sans-abri. Les autres sans-domicile, dont le nombre augmente, se trouvent dans des centres d’hébergement d’urgence, des centres d’insertion, des hôpitaux, des squats, mais également dans des campements et autres « structures non conventionnelles ».

En termes de nationalité et de statut, les sans-domicile recensés à Bruxelles en 2017 et 2018, sont belges pour un tiers d’entre eux. Plus du quart d’entre eux sont étrangers en situation régulière, dont quelques Français. Plus de 40% d’entre eux sont étrangers en situation irrégulière. Parmi ces derniers, les ressortissants des pays du Maghreb sont nombreux, même si l’on constate une part grandissante de ressortissants subsahariens.

Le Samu social de Bruxelles – qui a été au centre d’un scandale retentissant fin 2017, avec des rémunérations indues conduisant le bourgmestre à démissionner – possède des fonctions similaires à celles du Samu social de Paris, mais avec une voilure plus réduite. Durant les périodes hivernales, outre ses missions de maraude et de contact, il assure l’hébergement en urgence de familles : 200 en 2011, 400 en 2016. Ce sont essentiellement des familles de demandeurs d’asile, voire des sans-papiers. Les volumes n’ont donc rien à voir avec ceux que l’on constate à Paris (en 2016, par exemple, ce sont 18.000 familles qui ont été hébergées en urgence en hôtel par le Samu social de Paris).

Quelques campements emblématiques ont néanmoins émergé et la question a pris de la place dans le débat public au cours des années 2010. Les opérateurs signalent que la fermeture du grand camp de Calais à l’automne 2016 a eu pour conséquence une augmentation du problème et de la pression à Bruxelles. Le campement établi dans le parc Maximilien, situé sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, a vu passer des centaines de personnes en quelques mois, tandis que les associations fournissaient des services de base aux occupants et que les autorités refusaient d’agir spécifiquement, sinon sur le plan de la sécurité. Le campement a été largement médiatisé à la fois pour décrire ses populations, lesquelles souhaitaient plutôt passer en Angleterre que rester en Belgique, et pour parler des mobilisations d’habitants et de militants en leur faveur. Il en va de même pour un campement de Roms établi à Laeken, sur un terrain vague, largement médiatisé début 2016, avant d’être détruit tandis que ses occupants se déplaçaient, dans la même commune, pour s’établir sous un pont.

Les gares, traditionnels refuges des sans-abri, ont, elles aussi, vu s’installer des campements de migrants à la périphérie de leurs enceintes. En 2017, on pouvait compter jusqu’à 300 personnes dans l’environnement de Bruxelles Nord. En mars de cette année, un campement de fortune, abritant une soixantaine de personnes, a été évacué de Bruxelles-Midi.

Sur le plan des politiques publiques, en direction des sans-abri comme des campements, à la différence d’autres grandes capitales européennes telles que Madrid ou Berlin, dans lesquelles les responsabilités apparaissent à la fois clairement décentralisées et plutôt clairement établies, c’est une impression de haute complexité qui prévaut à Bruxelles. Qu’il s’agisse des formes visibles des problèmes comme des tensions en termes de gouvernance pour les traiter, Bruxelles ressemble à Paris, toutes proportions gardées.

Bucarest et la question rom

La capitale roumaine présente un double intérêt au sujet des campements : d’une part, le phénomène lui-même s’y trouve très restreint, presque inexistant ; d’autre part, à la périphérie de la ville se trouvent de nombreux « quartiers informels » habités par des ménages roms, dont certains opèrent des migrations pendulaires vers d’autres pays européens.

Un premier point original à souligner tient à la catégorie « sans-abri ». Systématiquement rapprochés de cette catégorie en France, les Roms ne sont pas, stricto sensu, sans-abri en Roumanie, où ils disposent le plus souvent d’un logement, aussi précaire soit-il.

Minorité ethnique constitutionnellement reconnue par Bucarest, la population rom est la plus pauvre de l’un des pays les plus pauvres de l’Union européenne. La Constitution de la Roumanie reconnaît et garantit la défense de l’identité culturelle de la minorité rom, qui dispose d’un siège de député à ce titre. Le sujet est d’autant plus stratégique qu’au regard de sa fécondité relativement élevée (2,5 enfants par femme, contre 1,5 en moyenne en Roumanie), la population rom représente une part croissante de la population.

À rebours de l’idée commune qui fait des Roms des nomades, il faut relever que la quasi-intégralité d’entre eux sont sédentaires. Très souvent, ils s’estiment de nationalité rom et de citoyenneté roumaine. L’appellation « Rom » est valorisée par les personnes qui s’auto-identifient de la sorte (au quotidien ou dans les recensements). Le terme « Tzigane » (dont une étymologie le rapproche des Intouchables en Inde) demeure souvent employé pour les désigner de façon négative. Ces populations, parfois réduites en esclavage au XIXe siècle et sédentarisées de force à partir des années 1950 sous le régime communiste, connaissent les plus hauts niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale de Roumanie. Les inégalités, au sein de ces communautés sont très élevées. Cela peut s’observer très concrètement dans les villages roms de la périphérie de Bucarest. On y trouve de véritables petits « palais » (comme les baptise la presse) construits par des familles enrichies par leurs activités à l’étranger, nourrissant d’ailleurs l’animosité d’une partie des Roumains non roms. On y trouve également les logements les plus précaires, dans les mêmes zones plutôt rurales, faits de baraquements de fortune. De puissantes berlines y côtoient des roulottes tirées par des chevaux. S’il est vrai de dire que les plus pauvres des Roumains sont souvent roms, il s’avère inexact de prétendre que tous les Roms roumains sont pauvres.

Dans la commune de Călinești, en Transylvanie, à une centaine de kilomètres au nord est de Bucarest, sous une ligne à haute tension, vivent 1.300 habitants roms, dans de l’habitat « informel » au sens de « sans titre légal ». Une partie de la communauté est partie travailler ailleurs en Europe, à Paris notamment, dans le secteur de la récupération informelle, entre autres activités. L’argent gagné permet de financer de nouvelles maisons construites par des habitants restés sur place.

Habitat dans la communauté de Valea Corbului (2018)

Crédits photographiques : Julien Damon.

À Bucarest, s’il existe des enfants des rues et des sans-abri plus âgés, que cherche d’ailleurs à mieux aider un système de Samu social créé avec l’aide de la France en 2005, il n’existe pas à proprement parler de campements. Il n’existe pas au sein ou à la périphérie immédiate de Bucarest de bidonvilles roms comme il a pu s’en développer à Paris et dans la petite couronne ou dans d’autres métropoles françaises (Lyon, notamment). Phénomène généralement associé à la population rom, la mendicité existe dans les rues de Bucarest mais les adultes qui mendient sont rarement accompagnés d’enfants.

À l’échelle nationale, la Roumanie développe une stratégie nationale pour l’inclusion des Roms à l’horizon 2020, avec une agence nationale pour les Roms. Mais la stratégie souffre d’un manque de lisibilité et butte sur des pratiques discriminatoires qui sont aussi répandues que peu sanctionnées. Elle pourrait bénéficier d’un soutien financier bien plus consistant provenant des fonds européens. Mais ceux-ci, qu’il s’agisse de fonds spécialisés ou bien de fonds plus classiques comme le Feder ou le FSE, font l’objet d’un très faible recours de la part des institutions roumaines. Pour des projets de réhabilitation de quartiers informels roms comme pour des projets d’infrastructures pour toute la population, c’est un manque d’ingénierie technique qui est mis en avant comme explication.

Londres et le choix de la fermeté

L’histoire des slums en Grande Bretagne ressemble à l’histoire des bidonvilles en France : premières actions contre des situations jugées indignes au XIXe siècle, puis volonté de résorber totalement le phénomène dans l’après-guerre. Il a pu être estimé que le problème des bidonvilles avait été réglé, dans les années 1970, avant de réapparaître, dans les années 1980, sous des formes très atténuées, avec des rassemblements de sans-abri, puis, dans la décennie 2000, avec quelques campements de Roms et de migrants extra-européens. Soulignons, d’emblée, que le sujet britannique des campements de migrants sans-abri (comme nous le désignons), est essentiellement un sujet « Rom » et « pays de l’Est de l’Europe ».

Si l’appareil statistique britannique permet d’approcher avec une certaine rigueur la question du sans-abrisme – principalement parce qu’il repose, en l’espèce, sur des définitions juridiques relativement précises –, il n’en va pas de même pour les campements. Des statistiques très précises sont suivies en ce qui concerne ce que l’Insee appellerait les sans-domicile (homeless), c’est-à-dire à la fois les sans-abri vivant à la rue (rough sleepers) et les personnes qui sont prises en charge dans des centres d’hébergement et des logements réservés à des individus et des ménages qui sinon seraient sans-abri. Mais, s’agissant des bidonvilles, squats et autres formes d’habitats illicites, il n’existe pas, comme dans la plupart des autres grandes villes européennes, de recensement valable.

Si, concernant les sans-abri, l’extrême précision des chiffres est discutable, il n’y a pas de polémique quant aux ordres de grandeur, tout du moins pour Londres. En 2018, dans Londres, ce sont environ 1.300 personnes qui ont été comptées à la rue en une nuit, et un total sur l’année de 8.500 personnes. Par comparaison, lors de la « Nuit de la solidarité » du 15 au 16 février 2018, environ 3.000 personnes à la rue ont été comptées à Paris et, en prenant en compte les personnes hébergées dans le cadre du plan hiver, on arrivait à presque « 5.000 personnes à la rue à Paris sans solution durable » selon le Samu social de Paris.

En juin 2018, le maire de Londres a parlé de « disgrâce nationale » au sujet de l’évolution du problème des sans-abri.

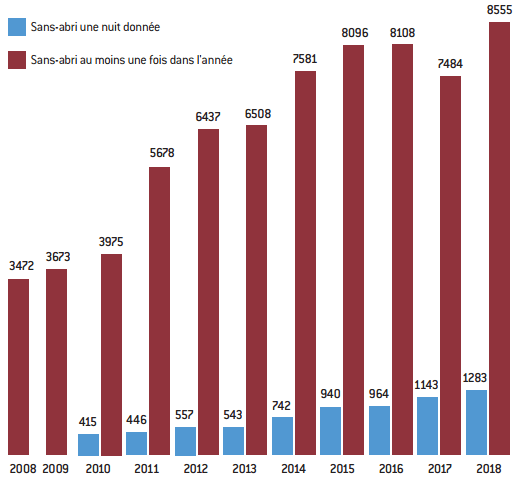

La tendance, après une décennie de baisse depuis la fin des années 1990, a été à une reprise à la hausse à partir de la déflagration économique de la fin de la décennie 2000. Ces dernières années, le niveau avait atteint un plateau, même si les chiffres 2018 sont repartis à la hausse18. Le cas londonien permet de distinguer les sans-abri une nuit donnée (environ 1.500), les personnes qui ont été au moins une fois sans-abri dans l’année (8 500) et le total des sans-domicile (personnes sans-abri ou dans des centres d’hébergement). Ce dernier chiffre est d’environ 170.000. Il est, en termes d’ordre de grandeur, comparable à la région parisienne où, chaque soir, sont hébergées plus de 110.000 personnes.

Nombre de rough sleepers (« sans-abri ») à Londres

Source : Combined Homelessness and Information Network.

À Londres, de 2013 à 2018, parmi les sans-abri, on compte toujours environ une moitié de Britanniques, environ un tiers de ressortissants européens (principalement issus de Roumanie, Pologne et Bulgarie) et un peu plus de 10% de personnes provenant d’autres pays.

Autre caractéristique : il s’agit essentiellement d’individus isolés. Il est inconcevable, à Londres, de laisser une famille (c’est-à-dire un enfant avec au moins un adulte) à la rue. Chaque arrondissement a l’obligation de lui fournir un toit, le cas échéant en payant une nuit d’hôtel.

Dans Londres, c’est principalement la question migratoire qui est venue prendre de l’importance sur l’agenda politique local et national. La préoccupation s’est affirmée au tournant de la décennie 2010, la presse relayant la présence, dans la capitale et sa périphérie, de campements qualifiés, souvent de façon dépréciative, de nouveaux bidonvilles (new slums). En 2016, la presse a relayé des constats de l’association Crisis, faisant état d’une dizaine de « bidonvilles », principalement habités par des ressortissants roumains, bulgares et albanais. Étaient évoqués les cas de « centaines de migrants » dormant dans des bidonvilles disséminés dans les environs de Londres. Le Daily Mail a publié en juin 2016 une carte de ces shanty towns, très largement reprise, qui permettait de souligner que les sites se trouvaient essentiellement en banlieue.

Les politiques publiques britanniques se singularisent au moins sur deux points : le niveau de coercition, voire de criminalisation, et le niveau de décentralisation.

Depuis des années, le gouvernement britannique se veut très strict au sujet du sans-abrisme et de ses manifestations dans l’espace public. À Londres, ceci se traduit par une forme de « tolérance zéro » dans les rues lorsqu’il s’agit de divagations, de mendicité agressive, de comportements dits antisociaux. Cette « tolérance zéro » dans les rues se pondère par une « tolérance élastique » dans les centres d’accueil pour sans-abri, où les horaires et conditions de consommation de diverses substances sont plus souples qu’en France. La fermeté se traduit également par des consignes données à la police pour disperser rapidement les campements avant qu’ils ne deviennent des rassemblements trop importants. La police à Londres établit des hot spots, sachant qu’à partir de trois tentes, le site devient hot spot et commande une action de dispersion. Suite à ces dispersions, il peut y avoir réimplantation ailleurs dans des espaces plus éloignés du centre, sur des parkings ou dans des bois. Après un certain laps de temps d’occupation, c’est, comme en France, le recours au tribunal et au juge de l’expulsion qui s’impose. Les associations estiment souvent, comme en France là aussi, que les politiques de démantèlement prennent du temps, pour s’avérer peu efficaces puisque d’autres campements se reforment.

La position à l’échelle nationale hésite, comme dans l’Hexagone, entre humanité et fermeté, mais en mettant certainement plus l’accent sur la fermeté. Les textes sur le vagabondage, datant du XIXe siècle, sont encore employés aujourd’hui et s’y ajoutent des textes sur la protection des espaces publics qui font de la mendicité, du fait de dormir dans les rues ou d’y laver ses affaires des délits. Les conseils donnés aux autorités locales portent d’abord sur la prise en compte des troubles de voisinage plutôt que sur l’indignité de la situation des gens dans les campements. S’agissant des étrangers en situation illégale, s’ils dorment dans la rue, la position et la pratique du ministère de l’Intérieur étaient de les renvoyer systématiquement. Cette option s’est étendue à tous les sans-abri d’origine communautaire qui, dormant dehors, pouvaient être renvoyés dans leur État membre d’origine. En décembre 2017, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a jugé que la pratique du home office consistant à renvoyer systématiquement les sans-abri d’origine communautaire dans leurs pays d’origine était discriminatoire.

Un point crucial à bien saisir pour comprendre la situation et les politiques londoniennes est précisément qu’elles sont londoniennes. Au Royaume-Uni, logement et hébergement sont des compétences décentralisées. À Londres, ce n’est d’ailleurs pas la Ville elle-même qui doit agir, mais les arrondissements. Les trente-deux arrondissements londoniens sont chargés des routes, de la collecte des déchets, des services sociaux et de l’hébergement des sans-domicile. Les services sont fournis, pour le compte des arrondissements et à partir de leurs financements, par des associations prestataires de services, mises en concurrence par les autorités. Ces services, qui doivent rendre des comptes précis, comprennent l’équivalent des maraudes mises en place à Paris, des accueils de jour, des centres d’hébergement et des logements adaptés. Ils sont destinés aux ressortissants britanniques et, le cas échéant, aux étrangers en situation régulière pour ce qui concerne l’offre en urgence. Pour les demandeurs d’asile, comme en France, c’est une offre singulière qui est proposée et gérée autrement.

Madrid et le « plus grand bidonville d’Europe »

Le sans-abrisme et le phénomène des bidonvilles à Madrid remontent originellement au début du XXe siècle, liés à l’exode rural et aux mutations urbaines qui conduisent une partie de la population à ne pas trouver d’autres logements que des chabolas (« cabanes de jardin ») en banlieue. Il s’ensuit, dans l’après-guerre, comme dans nombre d’autres capitales européennes, une extension des bidonvilles, phénomène connu sous le nom de chabolismo.

La transition démocratique inaugure une ère de changements dans la politique de logement de l’État espagnol. Un programme historique voit le jour pour reloger les habitants des bidonvilles. Entre 1986 et 1994, la Communauté de Madrid met en place un programme de logement ciblant spécifiquement la population gitane espagnole.

La question des bidonvilles a ensuite évolué du fait notamment de l’éclatement de la bulle immobilière en 2008. Avec la crise économique, de nouveaux profils sont apparus dans les campements et bidonvilles, comme les immigrés qui s’étaient installés en Espagne et avaient trouvé un travail rémunéré et qui ont perdu emploi et logement lors de la crise. Progressivement exclus du parc résidentiel, notamment parce qu’ils ne pouvaient pas contracter de prêts et que les loyers étaient trop élevés, ils ont pu trouver des solutions dans des espaces singuliers, souvent bien éloignés du centre-ville.

Le vocabulaire espagnol permet quelques distinctions utiles :

- les acampamientos/agrupaciones (« regroupements ») de personnes sans-abri désignent de petits groupes de personnes réunies pour la journée ou pour la nuit, parfois dans le centre touristique de Madrid. Ces regroupements se constituent à partir de matelas, de cartons, de matériaux de récupération, plus rarement de tentes. Ils ne sont pas créés pour y résider durablement, mais simplement pour y stationner une partie de la journée ou une nuit ;

- les asentamientos (« campements ») se trouvent plus en périphérie, avec des structures moins éphémères. On peut trouver, dans certaines friches, notamment sur des emprises ferroviaires, des campements de Roms ;

- les poblados/barrios chabolistas (« bidonvilles ») ont un caractère plus permanent. Ils se trouvent en périphérie, avec quelques sites très connus pouvant regrouper plusieurs milliers de Sur de si grands sites, il est possible de trouver plusieurs quartiers différents.

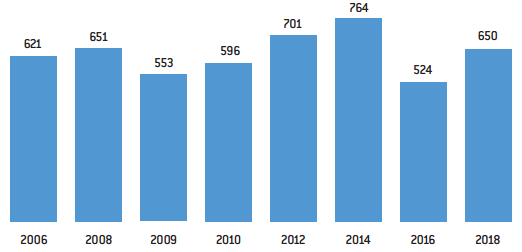

Madrid produit des statistiques sur les sans-abri. Des enquêtes mobilisant des professionnels et des bénévoles – comme ce qui a été réalisé à Paris en 2018 et 2019 – sont faites chaque hiver depuis 2006. Le nombre de personnes totalement à la rue varie peu sur la période : entre 500 et 750. Les derniers décomptes permettent de signaler qu’un tiers seulement des sans-abri sont espagnols. Parmi les autres nationalités se recensent 40% de Roumains et 15% de Marocains.

Nombre de sans-abri une nuit donnée à Madrid

Source : www.madrid.es

Au sujet de la présence d’enfants à la rue, les autorités se refusent à la permissivité et la police intervient systématiquement. En théorie, aucun enfant ne devrait dormir dehors. En pratique, la mendicité avec enfants est systématiquement réprimée. Au minimum, les enfants et les adultes qui les accompagnent sont emmenés au poste de police pour vérifications.

Un des principaux acteurs madrilènes de la prise en charge du sans-abrisme et des campements est le Samur social. Ce service de protection civile, fort de 200 agents réunis en dix-huit équipes réparties dans les différents quartiers, a été créé à la suite des attentats de 2004. Il s’agit d’une réponse à la nécessité repérée alors de faire fonctionner un service efficace de protection civile, notamment pour traiter de l’hébergement et du relogement des victimes. Ce service a deux missions : l’urgence sociale (pour protéger les familles en cas d’inondation, d’incendie ou de violence) et la protection des sans-abri (avec des propositions d’hébergement et des maraudes dans les campements). Son activité principale reste une action de rue permettant le suivi et la cartographie précise des phénomènes et des lieux. Le Samur gère un fichier, actualisé quotidiennement, avec la description de 120 campements de taille extrêmement variée.

La Ville dispose ainsi d’un outil recensant les regroupements, campements et bidonvilles dans la Communauté de Madrid. Si les plus petits d’entre eux peuvent se repérer au cœur de l’agglomération, les plus nombreux et les plus grands sont dispersés autour du périphérique. Les principaux bidonvilles sont bien connus de la population : Gallinero (400 habitants, Roms de Roumanie, avec une majorité d’enfants), et, surtout, Cañada Real (10.000 habitants, d’origines variées). Ces sites, à mauvaise réputation, sont, pour les plus grands d’entre eux, de véritables parties de la métropole. Des efforts sont faits pour la scolarisation des enfants, avec passage de cars de ramassage scolaire.

À une demi-heure du centre-ville, au sud de Madrid, la Cañada Real, accessible par l’autoroute, contraste avec le reste de la ville. Cette bande d’une longueur de plusieurs kilomètres est un concentré de problèmes sociaux, économiques et sécuritaires. Les estimations de la taille de la population sont toujours supérieures à 5.000 personnes, et vont parfois jusqu’à 40.000. C’est cependant le chiffre de 10.000 qui est le plus souvent employé. Avec un tel volume, le site est souvent considéré comme le « plus grand bidonville d’Europe », en concurrence, pour ce titre, avec la jungle de Calais avant son démantèlement.

Une partie du bidonville ressemble physiquement à de la ville formelle, avec des pavillons, de l’habitat collectif, des aménagements et des réseaux. D’autres parties sont constituées de rassemblements de baraques faites de bric et de broc. S’y ajoutent des campements faits de tentes et de bicoques en tôles. Une esplanade particulière accueille un des épicentres du trafic de drogue et est devenue un lieu de vie et de perdition pour des dizaines de toxicomanes. Le site ne présente donc pas une grande unité et ne saurait être traité d’un bloc.

Étalé sur trois municipalités, il est divisé en six secteurs et comprend aujourd’hui une trentaine de nationalités. On y signale une nette reprise de la construction, informelle et illégale, depuis la crise immobilière de 2008.

Qu’il s’agisse des grands bidonvilles ou des sans-abri isolés, ce sont la communauté autonome et les mairies qui financent les politiques. L’État, très présent jusqu’à la transition démocratique, s’est retiré.

Rome et son composé de formel et d’informel

Comme dans d’autres villes européennes, le sujet et les problèmes contenus dans l’expression « bidonville » ne sont pas neufs, mais ils ont largement changé. À l’échelle du pays, les années 1960 et 1970 ont été marquées par la mise en œuvre de politiques de résorption des bidonvilles. Des programmes de création de logements sociaux et de soutien à l’accès à la propriété ont été lancés par les municipalités pour en finir avec les dégâts de la guerre et les traces du passé. Les bidonvilles et campements ont réapparu en Italie, et singulièrement dans Rome, au cours des années 1990 avec des campements de sans-abri italiens et de Roms venus d’Europe de l’Est.

Les chiffres avancés sur les sans-abri sont variables. L’Institut de statistiques italien relève la présence sur le territoire de Rome de 7.000 sans-abri. Les associations en comptent 16.000, tout en soulignant que 200.000 « profils » de personnes sans-abri figurent dans les bases de données des services sociaux de la commune. Sur les récentes décennies, les principales évolutions de la population prise en charge ou à prendre en charge ont été fonction de migrations d’abord intra-européennes, en particulier avec l’afflux de migrants fuyant les conflits de l’ex-Yougoslavie. Il convient d’ajouter à ces chiffres 4.500 Roms vivant dans des « campements équipés » (dits également « villages »). Ces campements se présentent sous des formes physiques similaires, mais dans trois situations juridiques contrastées : des campements « formels » équipés, des campements informels « tolérés » par les autorités et des campements informels et illégaux de taille variable.

La prise en charge des sans-abri passe par un réseau de centres d’accueil gérés par les associations et financés par la Ville, mais également – ce qui distingue significativement Rome des autres villes européennes – par un important réseau de lieux d’accueil gérés par l’Église sans agrément ni financement publics.

Pour répondre à la problématique du sans-abrisme, la Mairie de Rome développe plusieurs dispositifs. Elle a notamment mis en place, depuis 1988, un centre opérationnel d’urgence (sala operativa sociale), constituée d’une plateforme d’appels et d’unités de rue mobiles. Ces dernières emploient des intervenants sociaux chargés d’évaluer les situations afin de répondre au mieux.

Ce service d’urgence travaille en lien étroit avec les services sociaux des quinze municipalités de Rome. Il repose sur un réseau de 158 centres d’accueil, doté de 1 400 places pour les situations d’urgence. Afin de compléter le dispositif, la ville a signé des conventions avec une cinquantaine d’associations chargées de gérer des centres d’accueil et travaille particulièrement avec des associations religieuses (en particulier Sant’Egidio et Caritas) pour les hébergements et les maraudes.

La Ville administre un bureau spécialisé sur les Roms, instance directement rattachée au maire. L’objectif de la stratégie est d’accompagner la fermeture progressive des divers campements, en particulier ceux qui demeurent informels et non tolérés. Les sites sur lesquels se trouvent des tentes et baraquements sont des campements « abusifs ». Sur certains parkings, en revanche, des regroupements de caravanes peuvent être tolérés comme camps ou villages formels. Ceux-ci disposent d’infrastructures très réduites, mais les habitants peuvent bénéficier de services mis en place par la mairie (arrivées d’eau, ramassage des ordures, transport scolaire) et leurs habitants peuvent obtenir un certificat de résidence, nécessaire pour obtenir un accès à l’ensemble des services sociaux.

Face à une dégradation de la situation dans ces campements et à l’incapacité de mener des politiques d’insertion efficaces mais aussi suite au scandale de corruption « Mafia Capitale » – une affaire très commentée en 2014 concernant des détournements de fonds publics et d’appels d’offres dans la capitale italienne –, le mode de gestion de ces sites a été profondément modifié. L’administration communale procède systématiquement à la mise en concurrence des opérateurs. La Ville dispose, depuis 2017, d’une compétence directe en matière de gestion des sites (reconnaissance, démantèlement éventuel, parcours d’intégration pour leurs habitants). S’il existe une stratégie et des objectifs en matière de gestion/éradication des bidonvilles roms, elle n’est pas aisée à mettre en œuvre. Les appels d’offres lancés par la municipalité sont souvent infructueux, entre autres parce qu’il manque des opérateurs spécialisés.

À la suite des élections nationales du printemps 2018, le nouveau ministre de l’Intérieur et vice-président du Conseil, Matteo Salvini, a pris des positions très fermes, affirmant notamment sa volonté de parvenir à « zéro camp de Roms ». Depuis lors les évacuations et controverses se succèdent, et les contentieux s’accumulent.

Au sujet des migrants extra-européens et de la crise migratoire – à laquelle l’Italie, dans son ensemble, a été et demeure rudement confrontée –, le pays a organisé un système d’accueil à deux niveaux, financé par le ministère de l’Intérieur : le niveau d’urgence, géré par les préfectures, repose sur de grands centres d’accueil à destination des primo-arrivants, tandis que le réseau du système de protection pour les demandeurs d’asile et réfugiés (SPRAR), géré par les municipalités, est destiné aux réfugiés et aux demandeurs d’asile les plus fragiles (femmes enceintes, familles monoparentales, malades, mineurs non accompagnés…). L’offre est passée de 3.000 à 35.000 places en entre 2013 et 2017, mais le nombre de places demeure insuffisant.

Concernant les campements, Rome se caractérise par une politique plutôt intégrée, dont la municipalité a globalement la responsabilité. Si le sujet est désormais bien présent dans le débat public et s’il existe des campements qui font ponctuellement parler d’eux, la situation n’a jamais atteint l’intensité parisienne. Par ailleurs, les politiques et pratiques sont plus directives en ce qui concerne les enfants dans les rues. Comme dans d’autres capitales européennes, et à la différence de Paris, il est inconcevable de laisser des enfants exploités pour mendier et des mineurs dormir dans les rues. Le transfert vers les centres d’accueil d’urgence est systématique, y compris par les forces de l’ordre.

À noter, pour finir, l’existence d’un camp revendicatif important près de la gare Tiburtina. Ce camp, surnommé Baobab, a pu réunir, de manière très informelle et très précaire, jusqu’à quelques centaines de personnes. Organisé par des activistes – on l’a souvent présenté comme « autogéré » –, il n’entrait pas exactement dans le prisme des politiques gérées directement par les autorités ou par l’intermédiaire du secteur associatif. Il a été évacué en novembre 2018.

Spécificités françaises et parisiennes

Des phénomènes d’une ampleur exceptionnelle…

Les cas de la Guyane et de Mayotte distinguent également la France, mais c’est une autre dimension du dossier « bidonvilles », qui ne sera pas abordée ici.

Cette singularité procède, entre autres, de la singularité française dans le traitement de l’immigration et de la demande d’asile en Voir, à ce titre, la note du préfet, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), Didier Leschi, Migrations : la France singulière, Fondation pour l’innovation politique, octobre 2018.

Pour suivre les actualités locales sur Twitter, voir, par exemple, les comptes @SOSLaChapelle1 ou @SosPajolGirard.

La France est, dans l’Union européenne, en tout cas au moins par rapport aux six contextes européens examinés, l’un des pays les plus touchés par la présence urbaine de campements de migrants sans-abri. L’expression « exception française » en la matière serait probablement exagérée19. Il n’en demeure pas moins une ampleur et une visibilité exceptionnelles de ces phénomènes, à Paris notamment. Bien entendu, certains États membres sont plus directement affectés, ou l’ont été, par les conséquences de la crise migratoire. Il en va ainsi par exemple de la Grèce ou de l’Italie. Dans ce dernier pays, l’île de Lampedusa et la ville de Vintimille incarnent les difficultés à gérer ce dossier aux dimensions parfaitement européennes. Mais de l’enquête menée dans les six capitales européennes, il ressort que si des campements sont signalés, et constituent une source de préoccupation pour la population et les autorités, ils n’atteignent jamais la dimension de ceux qui ont pu voir le jour dans Paris intra-muros ou à sa périphérie immédiate.

Parmi les six villes enquêtées, nulle part n’ont été repérés et traités des campements rassemblant plusieurs milliers de personnes comme cela a pu être le cas dans les arrondissements du nord de Paris. Lorsqu’on présente des photos de sites franciliens aux personnes rencontrées dans ces six capitales, ces dernières ont ainsi parfois du mal à croire qu’ils puissent simplement exister. Paris se particularise ainsi clairement. De fait, les situations et les réponses françaises, particulièrement dans le contexte parisien, sont singulières20.

Les évolutions de certains quartiers du nord-est parisien, dans Paris intra- muros, sur les bords du périphérique, en banlieue proche ou éloignée, ne sont pas comparables à ce qui a pu se passer dans les six autres capitales. Les habitants ulcérés et fatigués21, les polémiques politiques sur la transformation de la vie dans ces quartiers, l’apparition de supermarchés de la drogue comme de déchetteries à ciel ouvert, les alignements de villages de tentes multicolores, les rassemblements et les rixes, le développement des ventes illégales, l’expansion des incivilités et délits – tout ceci s’avère sans commune mesure avec ce qui se passe ailleurs.

En termes de présence dans le débat public, d’implication des élus locaux (dans un sens ou dans un autre), la situation parisienne se singularise nettement. La Mairie de Paris et la maire de Paris communiquent, analysent, innovent, proposent, critiquent.

Dans chaque métropole européenne, des campements sont certes signalés et certains ont occupé les gros titres. Il en va, ainsi, du campement de migrants dans le parc Maximilien, à Bruxelles, mais s’il est important – il a pu compter, en flux, plusieurs centaines de personnes –, il n’atteint pas la taille des plus gros campements parisiens. Il en va de même de quelques tentes et quelques dizaines d’individus dans le Tiergarten, à Berlin. Le problème est connu des Berlinois et des autorités berlinoises, mais il est extrêmement limité. À Rome, où peuvent être observés de petits campements et des microbidonvilles, le centre Baobab évoqué plus haut, près de la station ferroviaire Tiburtina, qui rassemblait quelques centaines de migrants, faisait figure de cas extrême. Il n’atteignait pourtant pas les volumes parisiens, loin de là. À Madrid, la municipalité et son Samur social recensent les principaux campements de la capitale. Ils ne dépassent jamais quelques dizaines d’individus. La capitale espagnole se particularise tout de même par la présence, dans sa banlieue éloignée (très distincte, en termes urbains, de l’aire urbaine madrilène), du grand bidonville de la Cañada Real. À Londres, en revanche, aucun campement n’est véritablement identifié comme incarnant la problématique des campements à la française. À Bucarest, pour finir, les campements roms ne sont pas dans la ville mais dans les campagnes, et une partie des habitants de ces bidonvilles roumains tentent leur chance ailleurs en Europe, à Paris notamment, où ils vivent dans des campements à assise communautaire. En un mot Bucarest est bien moins tolérante pour « ses » Roms que Paris pour ceux de Bucarest.

…explicables par certaines singularités françaises et parisiennes

Voir Jean-Philippe Vincent, Éthiques de l’immigration, Fondation pour l’innovation politique, juin 2018.

Sur le niveau jugé inadapté, par les associations, du dispositif national d’asile (DNA), voir « En finir avec les situations inhumaines d’errance et de campements en Manifeste national des associations et des collectifs citoyens », juin 2019.

La singularité française, ou tout au moins parisienne, pourrait s’expliquer de deux façons différentes, a priori contradictoires, mais se complétant en réalité. La France fait preuve, tout à la fois, d’une excessive dureté et d’une excessive permissivité22. En réalité, les deux thèses, souvent opposées, du laxisme et du rigorisme se complètent.

Par l’expression « excessive dureté », on veut signaler que la demande d’asile n’est probablement pas aussi bien gérée qu’ailleurs, notamment à Berlin. La première incarnation de cette insuffisance est le nombre de personnes contraintes de recourir au campement alors qu’elles veulent demander l’asile, parce qu’elles n’ont pas accès à l’hébergement, bien qu’elles soient réfugiées. À Paris, en particulier, l’organisation de la demande d’asile force une partie des demandeurs à rester dans la rue avant le dépôt de leur demande et parfois même après cette demande, et ce malgré l’augmentation des moyens du dispositif national d’asile23. Par « forcer » il faut entendre non pas une obligation faite aux personnes mais un manque d’alternatives. Malgré l’augmentation des moyens, force est de constater que l’on trouve toujours dans ces campements des gens en attente de pouvoir déposer leur dossier. On y trouve également des demandeurs d’asile et même des réfugiés qui n’ont pas trouvé de logement ou de place en centre d’hébergement, ou bien qui reviennent sur ces zones pour y vivre davantage en communauté.