Réformer : quel discours pour convaincre ?

De la difficulté de convaincre

Les français sont-ils prêts pour le discours de la réforme ?

Défendre et promouvoir la réforme

Résumé

Parmi les multiples facettes de l’«exception française», il en est une dont on ne peut sans doute guère se réjouir : de toutes les grandes démocraties occidentales, la France est la seule à n’avoir pas réformé son État-providence. Celui-ci, tel le Jabba the Hutt de Star Wars, a donc continué à enfler, au point d’écraser le corps social sous l’accumulation des prélèvements et des normes, tout en sombrant lui-même dans l’impotence, paralysé par son propre poids. Le diagnostic et les mesures indispensables sont pourtant disponibles depuis une bonne décennie, de rapports en commissions, d’expertises en recommandations. Et ils font l’objet d’un large consensus, du centre gauche à la droite républicaine.

Quelles sont donc les causes de cette inaction durable et paradoxale ? Question de méthode, d’abord, comme l’ont montré, dans une note antérieure de la Fondation pour l’innovation politique, Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin (Gouverner pour réformer : éléments de méthode, 2016), notamment en raison d’une trop modeste pédagogie de la réforme, contrariée par le discours « média-politique » dominant.

Certes, les attentes de la population sont désormais plus favorables à des changements décisifs – limitation de la dépense publique, libération de l’initiative, réforme du marché du travail et de la protection sociale –, mais les enquêtes d’opinion montrent toutefois des réponses incertaines, changeantes et parfois contradictoires, comme si le désir de réforme était contrebalancé par une crainte égale.

Surmonter cette crainte constitue l’enjeu principal de la prochaine élection présidentielle. C’est donc un discours convaincant de la réforme qu’il faut d’urgence mettre au point dans la perspective de cette échéance décisive. Pour ce faire, les leçons les plus assurées – et les plus oubliées – de la rhétorique politique, c’est-à-dire de l’art d’argumenter sur les affaires de la cité, pourraient être utilement mises à profit. Pour construire d’abord un vigoureux contre- discours face à de très puissantes forces conservatrices. Pour proposer ensuite une parole réformatrice, non pas punitive et sacrificielle, mais positive et prometteuse, fondée sur les valeurs consensuelles de liberté et d’équité. Et, conformément à l’intuition libérale, sur l’intérêt bien compris.

Christophe de Voogd,

Docteur en histoire, professeur agrégé à Sciences Po. Il est membre du Conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.

De la difficulté de convaincre

Le panorama le plus complet et le plus clair de l’histoire de la rhétorique comme de ses grands concepts est donné par Gilles Declercq, L’Art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires, Éditions universitaires,

Notamment dans le Gorgias dont le sujet central est la rhétorique.

Voir La République et Les Lois.

Phèdre, 273d et On trouvera une étude détaillée de la pensée des sophistes, de leurs rapports avec Socrate et de l’enjeu de la rhétorique, dans Jacqueline de Romilly, Les Grands Sophistes dans l’Athènes de Périclès, Fallois, 1988.

Aristote, Rhétorique, I, 1, XIV et I, 2, XII, traduction Ch.E. Ruelle

Naissance et renaissance(s) de la rhétorique.1

La rhétorique, ou du moins la première formalisation de ses règles, est née en Sicile au Ve siècle avant notre ère, à l’occasion des «procès de propriétés» tenus devant les premiers jurys populaires au sujet des terres confisquées par les anciens tyrans. C’est dire la relation intime de l’art oratoire avec la démocratie, qui est demeurée une de ses caractéristiques essentielles. De là, cet art va conquérir Athènes et y trouver un premier apogée, notamment comme matière centrale de l’éducation avec le succès des sophistes. L’on sait comment Platon combattra leur influence, et la rhétorique elle-même2, à laquelle il opposera l’exercice de la dialectique, vouée à la recherche de la vérité, y compris dans le domaine politique3. Il n’en reste pas moins que cette dialectique était bel et bien un genre argumentatif perfectionné visant à obtenir l’accord d’un auditoire de choix (les très aristocratiques disciples de Socrate), et Platon lui-même appelait de ses vœux une rhétorique de la vérité4.

De fait, c’est cet enjeu de la vérité dans les affaires humaines – notamment politiques – qui va déterminer la fortune très changeante de la rhétorique dans la culture occidentale : soit l’existence collective des hommes est susceptible d’être régie, comme la nature, par des lois universelles ; soit l’incertitude lui est consubstantielle, et dès lors s’ouvre une délibération constante sur les fins et les moyens des sociétés humaines, autrement dit le vaste domaine de l’argumentation.

Il reviendra à Aristote de donner la première théorie systématique du genre, à égale distance du relativisme des sophistes et de l’idéalisme platonicien : «Le propre de la rhétorique, c’est de reconnaître ce qui est probable et ce qui n’a que l’apparence de la probabilité. […] L’action de la rhétorique s’exerce sur des questions de nature à être discutées et qui ne comportent pas une solution et cela, en présence d’un auditoire composé de telle sorte que les idées d’ensemble lui échappent et qu’il ne peut suivre des raisonnements tirés de loin. Or nous délibérons sur des questions qui comportent deux solutions diverses : car personne ne délibère sur des faits qui ne peuvent avoir été, être, ou devoir être autrement qu’ils ne sont présentés ; auquel cas, il n’y a rien à faire qu’à reconnaître qu’ils sont ainsi5.»

Autrement dit, la rhétorique, définie comme l’art d’argumenter, s’est trouvée prise depuis son origine entre deux écueils : d’un côté, la vérité absolue (et souvent transcendante) qui la rend inutile, voire suspecte, car on ne discute pas l’indiscutable ; de l’autre, le relativisme intégral, où la tentation est grande pour ceux qui maîtrisent l’art oratoire d’en faire un instrument de manipulation des esprits. La rhétorique s’inscrit non dans le domaine du vrai mais dans celui du vraisemblable, non du prouvé mais du probable. C’est pourquoi la montée depuis le XVIIe siècle du paradigme scientifique et du cartésianisme l’a progressivement marginalisée, voire disqualifiée. La science moderne la renvoyait vers la littérature, en même temps que la démonstration remplaçait l’argumentation. Savants et philosophes s’adjugeaient le monopole de la raison, tandis que dans le débat public l’«art de bien dire» l’emportait sur l’art de convaincre.

Le processus connut son apogée au XIXe siècle avec le positivisme, imposant le paradigme des sciences exactes dans les nouvelles sciences de l’homme. Cet impérialisme épistémologique s’est particulièrement manifesté en France, culture dominée, on le sait, par le paradigme cartésien et la croyance dans l’unité de la raison. C’est ainsi que la discipline disparaît des programmes scolaires dès 1885 et la dénomination de «classe de rhétorique» (notre actuelle première) du curriculum français dès 1902. Ce déclin de la rhétorique, tant dans le secondaire que dans le supérieur, est responsable des performances oratoires moyennes de la plupart de nos hommes politiques, juristes exceptés6. Mais elle n’avait pas dit son dernier mot sur le plan théorique.

Comme le rappelle Michel Meyer, « la rhétorique resurgit toujours en période de crise 7 ». Les dangers de la manipulation de l’opinion par les nouveaux mass media, le développement fulgurant de la publicité tout comme les doutes croissants à l’égard des philosophies globalisantes expliquent la renaissance des études rhétoriques. C’est en effet simultanément (1958), avec la première édition du Traité d’argumentation. La nouvelle rhétorique de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca et de The Uses of Argument de Stephen Toulmin dans le monde anglophone, que ce réveil se manifeste.

Reprenant la perspective d’Aristote, Perelman donne la définition suivante : «Le domaine de l’argumentation est celui du vraisemblable, du plausible, du probable, dans la mesure où ce dernier échappe aux certitudes du calcul. Or la conception nettement exprimée par Descartes dans la première partie du Discours de la méthode était de tenir “presque pour faux tout ce qui n’était que vraisemblable”. C’est lui qui, faisant de l’évidence la marque de la raison n’a voulu considérer comme rationnelle que les démonstrations8.» Et, renouant là encore avec l’intuition aristotélicienne, Perelman insiste sur la notion d’auditoire, définissant sa «nouvelle rhétorique» comme l’«étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment9.»

Dans sa lignée, les spécialistes contemporains soulignent l’ampleur et l’ambition d’une discipline définie par Michel Meyer comme «la négociation de la distance entre individus sur une question donnée10».

Peut-on convaincre autrui ?

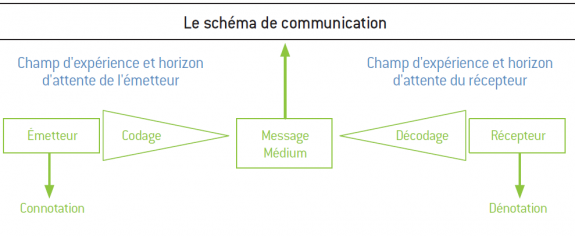

Dès lors, la nature relationnelle de l’argumentation situe celle-ci dans le cadre plus général des sciences et des techniques de la communication. Le développement spectaculaire de ces dernières dans le monde contemporain, de la publicité aux médias sociaux, explique d’ailleurs l’intérêt renouvelé pour le processus argumentatif. Il est donc utile de rappeler quelques notions de base de toute communication, rassemblées dans le schéma ci-après.

Graphique 1 : Le schéma de la communication.

Ce schéma fait tout de suite apparaître les aléas inévitables de toute communication (orale comme écrite) : maîtrise du code utilisé (à commencer par la langue), effet propre du canal de transmission (medium), connotation dépendant de sa perspective personnelle (horizon d’attente et champ d’expérience), autant de facteurs qui conditionnent inévitablement la qualité et les modalités de la réception.

Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Seuil, 1997, p.13.

Marc Angenot, Dialogues de Traité de rhétorique antilogique, Mille et Une Nuits, 2008, p. 7-8.

Frederick Hansen Lund, « The psychology of belief », The Journal of Abnormal and Social Psychology, 20, n° 1, avril 1925, p. 63-81 et 174-195.

Sur la paradoxale crédulité de nos sociétés hyper-informées, voir le livre décisif de Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, PUF,

Sur cette notion de « discours opposés » chez Protagoras, voire Jacqueline de Romilly, cit, p. 97-98.

Voir l’analyse d’Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin qui démonte cette idée reçue dans Gouverner pour réformer : éléments de méthode, Fondation pour l’innovation politique, 2016.

Voir Pierre Rosanvallon, La Légitimité Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 2008.

Un bon résumé de la question accompagné d’une étude détaillée de l’élection présidentielle de 2007 se trouve dans l’article de Bruno Cautrès et Anne Jadot, « L’(in)décision électorale et la temporalité du vote. Le moment du choix pour le premier tour de l’élection présidentielle 2007 », Revue française de science politique, vol. 57, n° 3-4, juin-août 2007, p. 293-314

Les origines et l’ancienneté du mot sont sujettes à débat, mais sa fortune médiatique date de l’article de Katherine Viner à propos des mensonges du Brexit, « How technology disrupted the truth », theguardian.com, 12 juillet 2016

Comparer par exemple les analyses du Monde (Luc Vinogradoff, « Les médias dans l’ère “de la politique post-vérité” », fr, 12 juillet 2016, et du Figaro (Eugénie Bastié, « “Post-vérité” : les politiques mentent-ils plus qu’avant ? », le figaro.fr, 21 novembre 2016

Pour une telle analyse, voir « The surprising origins of ‘post-truth’ – and how it was spawned by the liberal left », theconversation.com, 18 novembre 2016

D’après le site de fact-checking PolitiFact, 70 % des affirmations de Donald Trump durant sa campagne étaient infondées.

Voir les versions successives de la candidate démocrate sur l’utilisation de sa messagerie privée lorsqu’elle était secrétaire du Département d’État.

Ainsi de la rumeur propagée sur la Toile par l’ex-ministre travailliste John Prescott, selon laquelle la célèbre barre de Toblerone aurait été amputée d’une partie de ses triangles en raison du Brexit.

Ainsi lorsque François Hollande évoque en décembre 2016 des « comptes publics assainis », une « Sécurité sociale à l’équilibre » et une « dette préservée ». Les chiffres seront : 3,3 % de déficit budgétaire, 6,9 milliards de déficit des comptes sociaux au mieux fin 2016 et 300 milliards de dette supplémentaire depuis 2012.

On pense aux expressions «plutôt faux», «plutôt vrai», « faux », « archifaux », « pas si simple » ou«déjà entendu» sur plusieurs sites de fact-checking : de tels « critères » ont peu à voir avec les règles de la validation scientifique et ne peuvent qu’aboutir à des conclusions biaisées.

Ainsi de l’affirmation selon laquelle, faute d’informations fiables, il n’y avait pas de terroristes parmi les réfugiés.

L’on sait que le sociologue canadien Marshall McLuhan allait jusqu’à dire : «Le médium, c’est le message11.» Le récepteur reçoit à la fois moins d’information que le locuteur n’en avait mis dans son message et davantage, en fonction de sa propre perception du discours.

Ces obstacles sont encore plus grands dans le cas de l’échange argumentatif, comme le montre assez l’expérience quotidienne (il suffit d’écouter un dialogue entre deux hommes politiques ou lors d’un «différend» familial). C’est le fait bien connu du «dialogue de sourds» étudié par Marc Angenot : «Les humains argumentent constamment, certes et dans toutes les circonstances, mais à l’évidence ils se persuadent assez peu réciproquement et rarement. Ceci pose une question dirimante à cette science séculaire qu’est la rhétorique : on ne peut construire une science en partant d’une efficacité idéale, la persuasion, qui ne se présente qu’exceptionnellement12.»

Habitus qui a même fait l’objet d’une tentative de quantification par le psychosociologue Frederick Hansen Lund dans les années 1920 : la corrélation entre désirabilité du message et degré de conviction atteindrait 0,88 (soit 88% des cas) ; c’est le coefficient de Lund13. Sans aller jusqu’à cette mathématisation discutable, le phénomène est aujourd’hui connu sous le nom de «biais de confirmation». Tant par le choix de nos sources d’information que par l’acceptation de certains énoncés plutôt que d’autres, nous cherchons avant tout à confirmer nos croyances qui, elles-mêmes, confortent nos désirs14. De quoi décourager tout effort argumentaire, promis d’emblée à l’échec dès lors qu’il n’irait pas dans le sens attendu par l’auditoire ? Avant de répondre à cette question cruciale, un point au moins fera consensus : l’existence d’un désaccord, effectif ou virtuel, sans lequel il n’y aurait pas lieu d’argumenter.

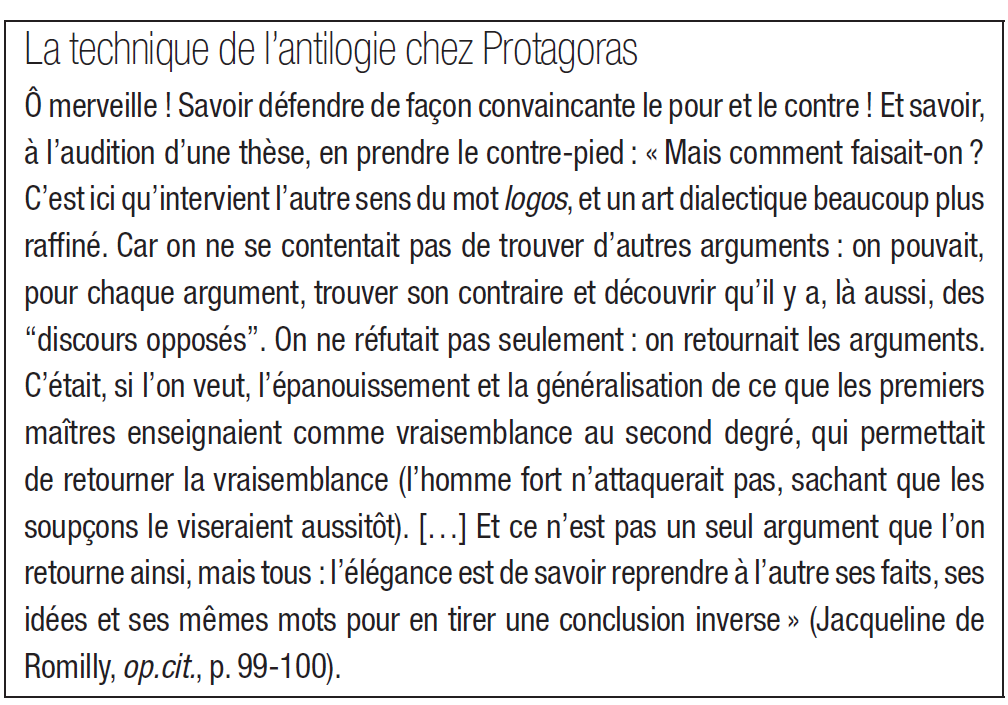

Argumenter, c’est délibérer sur un désaccord

Dans tout débat public, il y a en dernière instance deux solutions proposées ou possibles, le devoir des interlocuteurs étant de les mettre en évidence et de les évaluer. Autrement dit, tout discours s’inscrit dans l’horizon d’un contre-discours, réel ou virtuel. Cette notion-clé remonte aux origines mêmes de la rhétorique et à l’affirmation de Protagoras, l’un des grands sophistes combattus par Socrate, qui affirmait que «sur tout sujet, il existe deux discours opposés15». L’application de cette loi est évidente dans le champ politique : faut-il réduire ou non les dépenses publiques ? Faut-il créer ou non des juridictions d’exception ? Et, question suprême dans la vie de toute cité : faut-il ou non entrer en guerre ? Dès lors, l’argumentation vise à dégager, dans l’alternative qui s’offre au peuple, non la seule « vraie » solution, mais celle qui offre la plus grande probabilité de succès.

Mais il faut d’abord que la confrontation des argumentaires établisse le diagnostic le plus pertinent sur la situation du pays et les attentes – souvent informulées – de l’opinion : c’est la fonction de la thèse dans le discours. Là encore, c’est son caractère plus vraisemblable (ou perçu comme tel) qui emportera la conviction. Ce fait est décisif dans le succès (ou l’échec) politique : c’est avec son diagnostic de la « fracture sociale» que Jacques Chirac l’a emporté contre toute attente sur Édouard Balladur en 1995. Inversement, Lionel Jospin n’a pas compris que la sécurité serait un thème majeur de l’élection de 2002. Par ailleurs, fort de sa crédibilité sur ce thème de la sécurité, c’est sur le pouvoir d’achat («travailler plus pour gagner plus») que Nicolas Sarkozy a gagné en 2007. Et c’est sur la thèse «la crise, c’est la faute de la finance et de Sarkozy» qu’il a perdu en 2012… Nul doute que l’élection de 2017 se jouera, elle aussi, sur l’assentiment des Français au diagnostic le plus probable : le pays souffre-t-il de «trop d’inégalités et d’austérité» (discours de la gauche historique), de «trop d’archaïsmes politiques, sociaux et économiques» (discours de la gauche réformiste), de «trop de charges et de trop peu d’autorité» (discours de la droite réformatrice) ou de «trop d’immigration et de trop peu d’indépendance» (discours du Front national) ? Nous verrons que le bon diagnostic (c’est-à-dire, encore une fois, le plus vraisemblable) est peut-être ailleurs…

La volatilité de l’électorat redonne tout son sens à l’effort de conviction

Dans tous les cas, il est essentiel de noter que la dimension persuasive reste d’autant plus centrale dans le discours électoral que des phénomènes bien connus de la science politique sont déterminants pour l’issue du scrutin. Le premier d’entre eux réside dans le faible nombre de voix requis pour faire basculer l’élection. Il faut toujours relativiser les grands titres médiatiques sur le «triomphe» de l’un ou la «déconfiture» de l’autre. L’écart des voix recueillies par les deux finalistes aux différents scrutins présidentiels depuis plus de quarante ans le montre : d’un peu moins de 2% (1974) à un peu plus de 8% en 1988 (compte non tenu de l’élection atypique de 2002). Ce qui signifie arithmétiquement qu’un choix différent des électeurs représentant seulement la moitié de cet écart (plus une voix) aurait inversé l’ordre d’arrivée. À ceci s’ajoute la volatilité croissante d’un électorat qui, depuis 1981, n’a jamais reconduit la même majorité législative, sauf en 2007, ni le président sortant, sauf à l’issue d’une cohabitation où l’essentiel du pouvoir ne lui incombait pas. Il faut souligner cette quasi-exception française parmi les grandes démocraties où, dans la même période et sauf en Italie, la réélection a été la règle. Ce vote punitif des Français à l’égard de leurs gouvernements successifs, où le désir de «sortir les sortants» paraît être la motivation la plus partagée, n’est pas le moindre signe de la crise démocratique de notre pays. Crise qu’elle aggrave par ailleurs en entretenant l’idée (fausse au demeurant) que réformer, c’est risquer la défaite au scrutin suivant16, et ce d’autant plus que l’écart entre deux élections présidentielles s’est raccourci avec l’instauration du quinquennat en 2002 et que la généralisation des primaires a encore accéléré le rythme de la vie politique.

Le troisième phénomène, lié d’ailleurs aux deux précédents, est celui de la montée des électeurs indécis, attestée dans toutes les grandes démocraties depuis une quarantaine d’années. Elle s’explique par l’individualisation croissante des sociétés, le déclin des anciennes appartenances et la dépolitisation, particulièrement sensible dans la jeunesse. À quoi s’ajoutent, depuis au moins le début des années 2000, la «crise de la représentation17» et la méfiance massive envers la classe politique, attestée par toutes les enquêtes et, là encore, dans toutes les démocraties occidentales, fût-ce à des degrés divers. Le phénomène des électeurs «indécis» reste sujet à d’amples discussions dans la littérature scientifique, mais trois faits font consensus : la hausse sur le long terme de l’abstention, particulièrement dans les scrutins locaux ; le caractère de plus en plus tardif de la «cristallisation du vote», moment où est arrêté le choix définitif ; et la fraction croissante de l’électorat qui se décide en toute fin de campagne, notamment chez les jeunes18.

Dans la perspective qui est la nôtre, il suffit de noter que le développement de cette indécision redonne toute son importance au discours politique, tout particulièrement à la qualité de l’argumentation et à la crédibilité de celui qui la porte. Puisque de moins en moins d’électeurs obéissent à un habitus partisan, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à arrêter leur choix tardivement – ou sont tentés par l’abstention –, un nouvel espace s’ouvre à la possibilité de les convaincre. Au total, la nouvelle donne politique entraîne des effets ambigus quant au pouvoir de la parole politique. Mais aussi discréditée soit-elle, ou plutôt parce qu’elle est discréditée, le défi qui lui est posé est quant à lui très clair : elle doit retrouver une qualité qui lui fait aujourd’hui défaut.

Convaincre à l’ère de la politique «post-vérité»

On objectera sans doute que le succès croissant des populismes semble aller à l’encontre de cette conclusion. Ne parle-t-on pas du «jeu sur les peurs», du «triomphe de l’attaque personnelle», de la «basse démagogie», etc., pratiqués par les leaders populistes, du Néerlandais Geert Wilders à l’Américain Donald Trump en passant par les Le Pen français, et pire, de leur influence sur l’ensemble de la classe politique, entraînant un abaissement général du débat public ? Leur succès électoral croissant – Brexit, élection de Donald Trump, échec du référendum constitutionnel italien – ont même conduit au succès planétaire d’un nouveau concept, au point que le mot est entré en 2016 dans l’Oxford Dictionary, avec le statut de «mot de l’année» : nous serions désormais entrés dans l’ère de la post-truth politics, la «politique post-vérité19». La véracité des dires n’aurait plus aucune importance et les assertions les plus saugrenues auraient plus de succès que les faits avérés. La raison majeure de cette évolution est bien entendu l’irruption massive des réseaux sociaux dans le débat public. Réseaux où prospèrent rumeurs, théories du complot, photomontages et autres falsifications pures et simples, à l’abri d’un courageux anonymat. Propagé de façon «virale» sur la Toile, tout cela semble rendre impuissant tout discours de vérité, malgré la floraison simultanée et symétrique de nombreux sites de fact-checking.

Mais si l’accord est général sur le rôle délétère des réseaux sociaux, les divergences d’analyse du phénomène sont grandes20 : responsabilité première des populistes, et surtout des populistes de droite, ou bien dérive plus ancienne et plus profonde, de nature philosophique, due à la «déconstruction» systématique des anciens repères, à la dénonciation de toutes les formes de «domination» et au triomphe d’un relativisme historico-culturel intégral ? La responsabilité dernière de cette dérive reviendrait alors aux tenants de la gauche «libérale», au sens américain du terme21.

La mise en cause des populistes ne manque guère d’arguments et l’on constate que les articles consacrés à la «politique post-vérité» sont souvent accompagnés d’un portrait de Donald Trump : ce dernier n’a, de fait, pas lésiné sur les assertions les plus fantaisistes ni sur les contradictions d’un jour à l’autre, pas plus qu’il n’a hésité à sacrifier certaines de ses promesses avant même d’entrer en fonction22. L’équité la plus élémentaire impose néanmoins une présentation plus équilibrée des choses : les propos d’Hillary Clinton n’ont pas été non plus exempts d’arrangements avec la vérité23. Les anti-Brexit en Grande-Bretagne n’ont pas davantage été en reste dans la confection de ce qu’il faut bien appeler des «bobards24». Et de nombreux exemples semblent montrer que le «respect des faits» est mal en point y compris en France, y compris au sommet de l’État25.

Les médias peuvent également s’interroger sur leur propre rapport aux «faits bruts», y compris chez certains fact-checkers censés veiller au grain : critères très élastiques, citations tronquées, allégations inexactes, circonvolutions rhétoriques et prolifération des arguments ad hominem, autant de procédés qui caractérisent une démarche partisane 26. Plus généralement, des affirmations fort contestables sont avancées, utilisant un procédé rhétorique qui est l’un des ressorts les plus sûrs du sophisme : l’argument ad ignorantiam. Celui-ci consiste non seulement à nier la validité d’un énoncé au motif d’une insuffisance des données disponibles, mais à affirmer la vérité de l’énoncé opposé27. Or, en toute rigueur, l’incertitude des données doit conduire au doute méthodique et à la poursuite de l’enquête pour pouvoir trancher.

Il se pourrait bien dès lors que ce que l’on nomme la post-truth politics soit simplement la post-correctness politics, la politique d’après le politiquement correct, et que l’abondance des dénis, omissions et autres approximations qui font florès dans le débat public ait aussi frayé la voie aux populistes. En d’autres termes, le défi posé par ces derniers, qui n’est d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg de notre crise démocratique, appelle ni plus ni moins à un véritable réarmement rhétorique et à l’élaboration d’une argumentation plus rigoureuse que jamais. Le besoin en est reconnu par les médias sociaux eux-mêmes, comme on peut le voir par exemple dans les règles de modération énoncées sur un site Internet consacré aux Ovni et reproduites dans l’encadré ci-après.

Modération d’un site sur les OVNI

Source :

ufo-scepticisme.forumactif.com/t1036-moderation-de-la-section (l’orthographe et la ponctuation ont été reproduites à l’identique).

Pour mesurer la force des rumeurs dans la Rome antique, un bon exemple en est la conjuration de Catilina, dénoncée par Cicéron, et pour laquelle les historiens peinent encore, deux mille ans plus tard, à démêler le vrai du faux alors qu’il s’agit pourtant de l’un des épisodes les mieux documentés de l’histoire romaine.

Sur les errements des années 1980, donc avant l’explosion des réseaux sociaux, voir notamment Jean- Claude Crespy et Christophe de Voogd, La Société de Essai sur l’exigence démocratique, PUF, 1991.

L’historien rappellera au demeurant que ce n’est pas la première fois que la pensée est confrontée au défi du relativisme absolu et la démocratie à celui de la démagogie. Ce fut très précisément la situation d’Athènes à la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ ou bien de Rome à la fin de la République. Sans doute les médias sociaux n’existaient pas alors, mais le cadre étroit de la cité antique, aussi impériale fût-elle, donnait à la rumeur un écho tout aussi redoutable. Et ce n’est pourtant ni les grands orateurs, ni l’exigence de vérité qui ont alors manqué, de Périclès à Cicéron28. On se souvient de la remarque capitale d’Aristote pour lequel tout l’enjeu de la rhétorique est justement de «reconnaître ce qui est probable et ce qui n’a que l’apparence de la probabilité». Or la confusion du débat public et l’indifférence aux faits les plus avérés sont à vrai dire plutôt la règle que l’exception en démocratie29. Rappellera-t-on l’aveuglement durable de nos intellectuels et de nombreux médias devant les totalitarismes, des années 1930 jusqu’aux années 1970 ? Et la difficulté qu’ont eue à se faire entendre les «diseurs de vérité» d’alors, tels André Gide, David Rousset, Raymond Aron ou Jean-François Revel ? Le camp de la réforme est peut-être aujourd’hui dans une difficulté comparable, tant le discours «média-politique» dominant lui est hostile et tant les attentes des Français demeurent ambiguës.

Les français sont-ils prêts pour le discours de la réforme ?

Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, cit., p. 39.

«Les Français et le libéralisme – Vague 3 », baromètre Ifop pour L’Opinion et Génération libre, avril 2016, p. 6

Ibid., p. 61.

Ibid., p. 6.

Ibid., p. 133.

Ibid., p. 5.

«Les attentes des Français en matière de gouvernance», enquête Ifop pour Synopia, septembre 2016, p. 5.

En 2010, un sondage d’Opinionway donnait une majorité (51%) contre le libéralisme. En décembre 2016, soit quelques mois après l’enquête citée de l’Ifop réalisée pour L’Opinion et Génération libre du printemps précédent, une autre enquête indiquait que seuls 27% d’entre eux ont une opinion positive du libéralisme, contre 37% ayant une opinion négative (« L’enquête électorale française 2017 – Vague 9 », enquête Ipsos pour Cevipof-Le Monde, décembre 2016, 55).

« Les Français et le libéralisme – Vague 3 », op cit., p. 5.

Ibid., p. 84

Ibid., p. 112.

Ezra Suleiman, Schizophrénies françaises, Grasset, 2008.

« L’extrême pauvreté recule dans le monde : une information méconnue », oxfamfrance.org, 22 septembre 2016

Voir l’analyse de ces nombreux sophismes économiques dans Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique, Flammarion, 2016

Pour les résultats de la dernière enquête publiée en décembre 2016 et confirmant les précédentes, voir oecd.org/pisa/

Comment se situe l’opinion publique face aux grands enjeux de la réforme ? La question de l’auditoire, de son champ d’expérience et de son horizon d’attente est, on l’a vu, une notion-clé des sciences de la communication. Sa prise en compte est en fait une des leçons premières de la rhétorique depuis Aristote, rappelée par Chaïm Perelman : «C’est donc la nature de l’auditoire auquel des arguments peuvent être soumis avec succès qui détermine dans une large mesure et l’aspect que prendront les argumentations et le caractère, la portée qu’on leur attribuera30.»

Des Français acquis au libéralisme ?

À première vue, depuis une dizaine d’années, l’évolution de l’opinion est favorable au libéralisme, et plus encore aux valeurs qui lui sont associées : lors d’une enquête réalisée en 2016, 59% des Français disent aimer le libéralisme, 81% l’entreprise, 91% la responsabilité, 93% l’autonomie et l’initiative, et même 65% la concurrence31. Inversement, l’État-providence a mauvaise presse auprès de 70% des interrogés32 et le socialisme auprès de 59% d’entre eux33. Plus encore, dans la devise républicaine, c’est la Liberté qui l’emporte (43%) sur l’Égalité (37%) et la Fraternité (20%)34. Les réformes semblent également recueillir une large adhésion (59%) 35. Dans d’autres enquêtes, la majorité se dit favorable plus précisément à l’assouplissement du code du travail, des 35 heures, à la diminution des impôts (sans surprise) mais aussi des dépenses publiques.

La population semble montrer une détermination nouvelle à sortir de décennies d’immobilisme : interrogés en septembre 2016 sur les réformes, 53% des sondés n’hésitent pas à les réclamer d’urgence, même si le pays devait s’en trouver bloqué pendant plusieurs semaines, et ils sont encore 35% à accepter les réformes mais avec une approche plus sélective et progressive36. De tels résultats devraient donc inciter le camp réformateur à plus d’audace. Et d’abord à les utiliser puisqu’ils ont l’immense avantage de crédibiliser leur programme face au camp conservateur. Quel meilleur argument électoral que le souhait du peuple ? Pourtant, un seul candidat à la primaire de la droite et du centre (François Fillon) s’en est revendiqué. La tentation est grande de voir dans son succès, tout comme dans l’attraction grandissante d’Emmanuel Macron qui se pose lui aussi en champion de la liberté, la pertinence électorale de ce thème.

Il n’en reste pas moins – et ceci pourrait aussi expliquer la prudence de la plupart des hommes politiques – que les enquêtes successives montrent une grande volatilité de l’opinion en la matière37. Enquêtes qui, de plus, sont loin d’être univoques car plusieurs items donnent des résultats discordants : ainsi le capitalisme et la mondialisation sont l’objet d’une méfiance très majoritaire, alors que l’attachement à l’État (52%) et, plus encore, aux services publics (68%) est toujours bien présent38. Enfin et surtout, pour une nette majorité (53%), l’État devrait intervenir davantage dans l’économie39, tandis que le service public reste toujours très largement préféré (de 59 à 83% selon les domaines) à la prestation privée, aussi bien pour l’éducation ou la santé, en passant par la gestion de l’eau ou le passage du permis de conduire40.

Autrement dit, il se pourrait bien que toutes ces enquêtes ne fassent que démontrer une «schizophrénie française» dont le politologue américain Ezra Suleyman a naguère décliné les nombreuses manifestations41. L’épisode houleux de la loi El Khomri sur la réforme du droit du travail en est une parfaite illustration : alors que trois quarts des Français se déclaraient favorables au principe d’un assouplissement du droit du travail, la même proportion d’entre eux s’est retrouvée pour condamner une réforme pourtant bien timide. Malgré les défauts propres d’une loi non annoncée et mal conçue, on ne peut s’empêcher d’y voir la confirmation des solides idées reçues sur le caractère «irréformable» de la France.

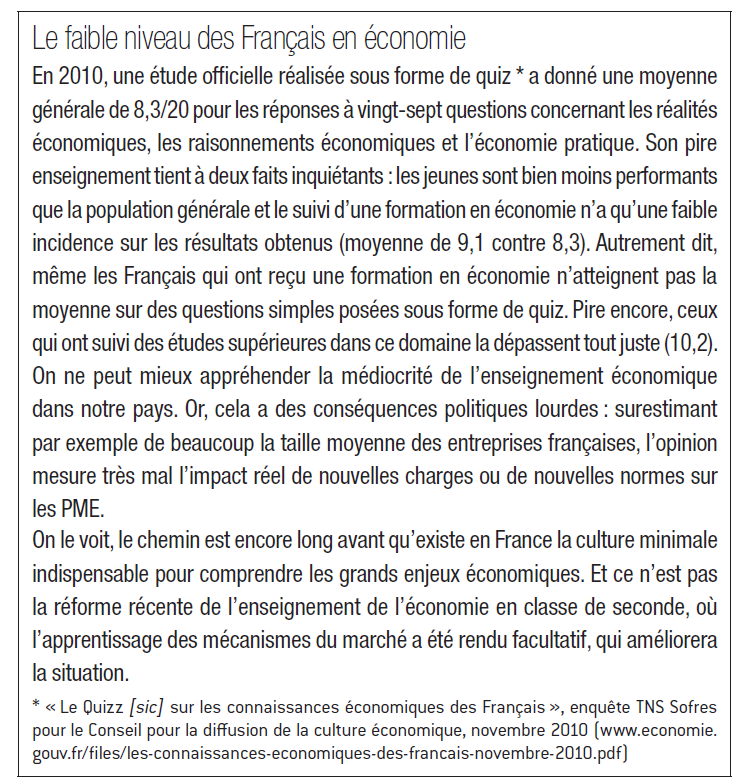

Ignorance de l’économie

L’un des freins profonds à la réforme tient d’abord à l’ignorance des réalités et des mécanismes économiques de base. De récentes études ont ainsi montré que les effets positifs de la mondialisation sont inconnus de nos compatriotes : 92% des Français pensent que la pauvreté sur la planète a augmenté ou s’est stabilisée depuis vingt ans, alors que la pauvreté absolue est passée de 44,3 à 12,8% de la population des pays en voie de développement ou émergents depuis 1980, et ce malgré la forte hausse de cette dernière42. Là encore, le discours médiatique dominant, qui énonce les effets négatifs de la mondialisation et qui est constamment mis en avant (délocalisations, dumping fiscal et social…), y est pour beaucoup. Nul doute que l’inculture des Français, aggravée par le «négationnisme économique43» de prétendus experts, est l’un des plus sérieux obstacles à la réforme dans notre pays.

Ce phénomène renvoie à la médiocrité et à la partialité de l’enseignement de l’économie en France (65% des Français n’ont d’ailleurs reçu aucune formation dans ce domaine) et, plus fondamentalement, à l’absence répandue de maîtrise élémentaire de l’arithmétique et du français, attestée par toutes les enquêtes PISA44.

Voir le rapport parlementaire d’octobre 2014 sur les moyens alloués aux syndicats, dit « rapport Perruchot » : l’imprécision des chiffres donnés par ce rapport dit l’opacité du sujet, tout comme l’interdiction de sa publication.

Voir l’étude statistique très précise d’Abel François et Raul Magni-Berton, Que pensent les penseurs ? Les opinions des universitaires et scientifiques français, Presses universitaires de Grenoble, Pour le positionnement politique, voir p. 118.

3,7 milliards d’euros pour le seul audiovisuel public en 2016 (source : ministère de la Culture).

Les chiffres varient considérablement selon le périmètre des aides Le dernier rapport de la Cour des comptes date de 2013 et indique un coût budgétaire total de 298 millions d’euros en 2011 (hors AFP).

74 % d’entre eux ont voté François Hollande en mai 2012 (sondage Harris Interactive pour Médias, juin 2012).

Ainsi pour le chômage : France 9,3 %, Union européenne 10,4 % pour 2012 ; France 9,7 %, Union européenne 8,3 % pour 2016 (source : Insee)

Ainsi du « patriotisme économique » invoqué par Marine Le Pen et Arnaud Montebourg lors les difficultés d’Alstom en 2016 ou des attaques convergentes contre les propositions sociales de François Fillon.

Notamment sur la condition féminine et la question des nationalités.

Id, De la démocratie en Amérique II (1840), IVe partie, chap. VI, in Œuvres II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, p. 837.

C’est le cas de l’audiovisuel public et de la plupart des titres de la presse écrite.

Voir le récent et sévère rapport de la Cour des comptes, France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes, octobre 2016

Déduction de 30% pour frais professionnels dans la limite de 7.650

Sur ce «biais d’incertitude», voir Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin, cit., p. 24-25.

Les deux tiers des ménages ont un revenu compris entre deux tiers et deux fois le revenu médian (source : Insee).

Une récente étude de l’Insee vient de rappeler cette richesse des Français, avec plus de 10.000 milliards d’euros d’actifs Le bilan net est également positif pour l’État et les entreprises. Il est à craindre que cette étude ne relance les programmes dépensiers lors de la campagne présidentielle.

Rien ne prouve d’ailleurs qu’elles soient les plus acquises à la réforme : le Front national est le parti qui fait le meilleur score chez les jeunes (35% aux régionales de 2016).

On trouvera un diagnostic plus optimiste dans Robin Rivaton, La France est prête. Nous avons déjà changé, Manibota/Les Belles Lettres, 2014, et dans la note d’Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin, op.cit.

Aristote, cit., I, 2, IV.

L’obstacle de la « stato-dépendance »

Il est vrai que pèse plus encore sur l’acceptation de la réforme la dépendance matérielle d’une partie considérable de la population à l’égard de l’État. Ce n’est évidemment pas l’objet de cette note que d’entrer dans le détail et dans les mécanismes du prélèvement et de la redistribution opérés par la puissance publique. On sait qu’avec un record absolu (en temps de paix) de 57% du PIB en 2016, soit 10 points de plus que la moyenne de l’OCDE, la France est désormais championne en la matière. Or cette réalité est occultée dans un débat public où les grands accusés sont l’«austérité» et l’«ultralibéralisme», et où la hausse continue des dépenses publiques n’est que rarement opposée au discours de gouvernants annonçant dans le même temps des milliards d’économies.

L’ampleur de ce que l’on appellera la «stato-dépendance», partielle ou totale, se mesure aux 5,5 millions de fonctionnaires, aux 2,5 millions d’allocataires du RSA, en passant par les 2,6 millions de chômeurs indemnisés, les centaines d’agences et d’organismes parapublics (avec 127 milliards d’euros de taxes affectées), les milliers d’associations subventionnées, y compris les syndicats, et l’aide en nature de l’État sous forme de fonctionnaires détachés45. À quoi s’ajoute le poids de la commande publique dans l’économie nationale, vitale pour de nombreuses entreprises. Quant aux 15 millions de retraités, convaincus d’avoir cotisé pour leur pension, ils ont en fait payé pour les retraités d’hier et dépendent des prélèvements opérés sur les actifs d’aujourd’hui : c’est la définition même du régime par répartition.

Voilà qui crée un immense réseau de loyautés contraintes à l’égard du grand distributeur public. Au point que l’on peut se demander si, d’une façon ou d’une autre, la totalité de la population française ne tire pas quelque ressource de cette manne, quitte à subir dans sa majorité un prélèvement moins visible mais bien plus important, puisqu’il doit couvrir le coût d’intermédiation des organismes de redistribution. La France contemporaine semble bien avoir traduit dans les faits la «grande fiction», dénoncée par Frédéric Bastiat, d’un État par lequel «tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde46».

Cette stato-dépendance, à la fois financière, légale et psychologique, mériterait sans doute une attention approfondie des sociologues. Il est vrai qu’ils sont eux aussi pour la plupart des agents publics et qu’ils constituent l’une des corporations les plus marquées à gauche de tout l’enseignement supérieur français, lui-même bien plus à gauche que la moyenne de la population47. Ce qui compte ici n’est pas cette préférence partisane en soi mais, d’une part son caractère ultradominant et, d’autre part, ce que recouvre précisément cet engagement. Or, les universitaires, et surtout les spécialistes de sciences sociales, se signalent par des réponses nettement supérieures à la moyenne de la population contre la concurrence et en faveur de l’intervention de l’État dans l’économie comme dans la société : autrement dit les points les plus antilibéraux dans le corpus idéologique très varié de la gauche française. L’on comprend dès lors que leur participation au débat public est un facteur défavorable à l’allégement du poids excessif de l’État sur le corps social.

Tel est aussi le cas de nombreux médias vivant presque totalement de la manne publique48, ou si largement que leur survie même en dépend, comme c’est le cas pour de nombreux titres de la presse écrite49. À quoi s’ajoutent là encore les préférences politiques d’une grande majorité de journalistes50. Non que celles-ci remettent en cause leur déontologie – le «biais politique» serait exactement le même s’ils étaient de droite –, il empêche simplement une présentation équilibrée de l’information. D’où l’asymétrie constatée, par exemple, dans le bilan des deux derniers quinquennats. On entend ainsi rarement le constat que la France faisait mieux – ou moins mal – que la moyenne européenne à la fin de 2011 et moins bien à la fin de 2016 pour tous les grands indicateurs macroéconomiques (croissance, chômage, déficits)51. Et que dire de ces analyses politiques où la droite se voit sans cesse accusée de «courir après le Front national» et jamais la gauche après l’extrême gauche. Davantage, la complète identité de certains discours de la gauche et du Front national52 ne conduit pas à la conclusion d’une «contamination» ou d’une «porosité» entre les deux, alors que toute convergence sémantique entre la droite républicaine et l’extrême droite est taxée de «connivence».

Le danger du « despotisme doux »

Mais au-delà de ces considérations conjoncturelles et matérielles, c’est un fait plus structurel qui explique le handicap rhétorique du camp de la réforme : le prestige de l’État, gardien et garant de l’«intérêt général». État régalien, État stratège, État-providence, mais aussi, et de plus en plus, État prescripteur, plus conscient des «vrais» besoins de l’individu que l’individu lui-même et s’immisçant dans sa vie privée au nom de son propre bien. On doit à Isaiah Berlin la distinction capitale entre la «liberté négative», chère aux libéraux depuis Benjamin Constant et se définissant par l’absence de contrainte, et la «liberté positive», d’inspiration kantienne, visant à l’accomplissement moral de l’individu : vœu ambitieux et légitime mais qui relève du projet de vie personnel et non des prescriptions de la puissance publique. Ainsi encore de la tentation égalitaire, diagnostiquée par Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, passion dominante de la démocratie fondée sur l’«envie», qu’a renforcée la doctrine socialiste, en particulier marxiste, avec l’opposition entre «égalité réelle» et «égalité formelle» dont Lénine a donné la formulation la plus achevée53. Double héritage de la Révolution française (version an II) et des révolutions communistes qui explique le véritable culte voué dans notre pays à «sainte Égalité» aussi bien à l’école (collège unique) que dans la fiscalité (contre les «riches»). Et comme l’avait également pressenti Tocqueville, si cette nouvelle idole fait l’objet d’une vénération particulièrement accentuée en France, c’est en raison de nos traditions à la fois catholiques, paysannes et monarchiques . La soif d’égalité n’y est pas contrebalancée par la préservation pointilleuse de la liberté, présente dans les pays de tradition protestante et de société civile puissante, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. D’où la redoutable combinaison française de l’étatisme et de l’égalitarisme, illustrée par la récente loi «Égalité et Citoyenneté», si tristement conforme à la sombre prédiction de Tocqueville sur l’avènement d’un «despotisme doux» : «Au-dessus [des individus] s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?54»

En tout cas, cette stato-dépendance rend toute idée d’une réduction de la dépense publique a priori incompatible avec les intérêts immédiats des uns ou des autres. Dès lors, tout discours pouvant faire craindre une restriction de ces flux financiers risque fort d’être irrecevable. Et l’on comprend la réticence particulière des médias, placés dans une position aussi stratégique que fragile en raison du déficit structurel de nombre d’entre eux55, à relayer un tel discours. Une approche libérale mettant, en accord sur ce point avec la perspective marxiste, au centre de son anthropologie la motivation de l’intérêt bien compris ne saurait à vrai dire s’en étonner. Il serait aussi vain que déplacé de s’en indigner et de lancer un procès en dénonciation envers des considérations aussi naturelles et compréhensibles. Il est en revanche légitime de ne pas céder au discours moralisateur inverse, souvent tenu par les mêmes médias subventionnés, dénonçant l’«égoïsme des intérêts privés», alors qu’ils ne font que défendre les leurs propres et, dans leur cas, en partie aux frais du contribuable56. Mais comment rappeler à certains journalistes pourfendant les «cadeaux faits aux patrons» l’existence de leur propre niche fiscale57 ? peur soit porteuse d’une adhésion à la réforme ; elle peut bien au contraire renforcer l’aspiration majoritaire au statu quo, voire au renforcement de l’État-providence.

« Du sang et des larmes ? »

Autrement dit, la question fondamentale du pourquoi de la réforme n’a pas encore reçu de réponse convaincante. Ni l’excès de la dette et des déficits, encore moins le respect des « règles de Maastricht », ni même les exigences de la compétitivité ou de la lutte contre le chômage ne sont par eux-mêmes de nature à déterminer le vote d’un pays qui s’endette sans trêve ni repos depuis quarante ans et le fait aujourd’hui à un coût historiquement dérisoire ; qui reste, on l’a vu, dans des sentiments mêlés et changeants vis-à-vis des entreprises, de la concurrence et du libéralisme. Et qui a continûment marqué sa préférence pour le chômage de masse, autre grande «exception française62». C’est sans doute l’absence d’une pédagogie durable sur la situation exacte du pays qui est responsable de l’inapplication ou de l’échec de tant de réformes préconisées ou promises.

De quoi jeter le gant ? Nullement. Il faut d’abord prendre en compte la supériorité persuasive des discours de vérité, déjà soulignée par Aristote : «C’est le caractère moral (de l’orateur) qui amène la persuasion, quand le discours est tourné de telle façon que l’orateur inspire la confiance. Nous nous en rapportons plus volontiers et plus promptement aux hommes de bien, sur toutes les questions en général, mais, d’une manière absolue, dans les affaires embrouillées ou prêtant à l’équivoque. Il faut d’ailleurs que ce résultat soit obtenu par la force du discours, et non pas seulement par une prévention favorable à l’orateur. Il n’est pas exact de dire, comme le font quelques-uns de ceux qui ont traité la rhétorique, que la probité de l’orateur ne contribue en rien à produire la persuasion ; mais c’est, au contraire, au caractère moral que le discours emprunte je dirai presque sa plus grande force de persuasion63.» Après tout, de nombreux universitaires, des think tanks et des médias importants plaident aujourd’hui sans relâche pour une refonte radicale des politiques publiques, même quand ils dépendent largement de la manne de l’État. La force des obstacles exige d’abord l’activation d’un vigoureux contre- discours pour délégitimer le discours conservateur, de la gauche «historique» au Front national actuel. Or il faut bien constater qu’un tel contre-discours est, en ce début 2017, encore timide. Il faut ensuite construire, à la faveur de

«Il faut que tout change pour que rien ne change»

À tous ces éléments s’ajoute l’inquiétude que suscite toute réforme en raison de l’incertitude qu’elle contient : qui seront les bénéficiaires ? Et seront-ils plus nombreux que les perdants ? Ce «biais d’incertitude» est à l’origine de l’échec de nombreuses réformes58. Il donne a priori une prime à la conservation des choses, dès lors que n’est pas établie clairement l’absolue nécessité du changement. Et la France en est-elle convaincue en ce début 2017 ? Rien n’est moins sûr. Dans un pays où l’on adore afficher progressisme de principe et phraséologie révolutionnaire, le conservatisme reste puissant, au sens littéral du terme : la préservation du statu quo économique et social. En somme, et selon le mot de Tancrède dans Le Guépard de Lampedusa, «il faut que tout change pour que rien ne change»…

De sorte que l’on ne saurait reculer devant une question aussi dérangeante que légitime : pourquoi donc les Français, étant (aux deux tiers) dans une situation matérielle personnelle convenable59, bénéficiant de la couverture de l’État-providence le plus généreux au monde et disposant globalement d’un patrimoine privé considérable 60, devraient-ils se réformer ? Que l’on ne nous oppose pas la situation de plus en plus précaire d’un bon tiers de la population (jeunes, chômeurs et autres inactifs, Français d’origine immigrée) : ces catégories sont justement minoritaires et ce sont celles qui votent le moins61. Sans doute la peur croissante du déclassement, pour soi-même et/ou pour ses enfants, est un facteur psychologique déterminant, mais rien ne dit que cette la campagne présidentielle qui s’ouvre vraiment au lendemain de la primaire de la gauche, un discours positif de la réforme. Car une chose est sûre : à tort ou à raison, les Français ne sont pas prêts pour une rhétorique churchillienne du type «du sang, de la sueur et des larmes».

Défendre et promouvoir la réforme

Albert Camus, « Sur une philosophie de l’expression » (1944), in Œuvres complètes I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2006, 908. Cette phrase est souvent mal citée.

C’est à cette critique des fausses évidences qu’a procédé François Fillon en parlant du modèle social français, « ni modèle, ni social ».

Les diverses formules de François Hollande utilisées à propos des emplois d’avenir – « c’est l’État qui paie », « c’est l’État qui fait l’effort » – sont typiques de cet habitus sémantique (voir notamment son interview sur TF1, le 6 novembre 2014).

Éléments de contre-discours

Certes, ère de la «post-vérité» ou pas, la circulation des informations les plus fantaisistes sur les réseaux sociaux ainsi que les défaillances des médias traditionnels rendent moins efficace le recours à une technique rhétorique éprouvée : la réfutation factuelle, qui oppose des faits établis et vérifiés à l’approximation, à l’erreur, voire carrément au mensonge. On lui préférera donc d’autres solutions, plus adaptées à la configuration politique et intellectuelle d’aujourd’hui.

Reformuler les termes du débat

La reformulation est la première d’entre elles. «Mal nommer un objet, disait Albert Camus, c’est ajouter au malheur de ce monde64». C’est à tout le moins contribuer à la confusion du débat public. L’un des principaux obstacles au discours de la réforme se trouve ainsi dans des concepts et des expressions lourdement connotés qui préemptent d’entrée la délibération. Il est donc essentiel pour le discours réformateur de contester d’emblée ce vocabulaire et de le remplacer, sous peine de n’être pas compris, ni même écouté65.

Ainsi du discours sur l’État, enjeu capital puisque la réforme est d’abord une réforme de celui-ci. C’est sans doute dans le domaine budgétaire que la terminologie étatique (étatiste) est la plus lourde de conséquences, avec l’emploi constant des termes «argent» et «fonds publics». Or, cette dernière dénomination est purement juridique et comptable, et n’a aucun sens financier, encore moins économique : l’argent public est toujours et partout l’argent des contribuables. Autrement dit, l’État n’a pas d’argent. Il ne dispose en dernière instance – par des prélèvements obligatoires, les mots sont lourds de sens – que de celui des citoyens et des entreprises. Ce rappel est indispensable si l’on veut éviter les confusions, voire les contresens, qui sont répandus sur cet «argent public» qui semble à chaque annonce gouvernementale couler à flots d’un mystérieux tonneau des Danaïdes66. Cette «douce négligence» (benign neglect) à la française est en partie responsable de la dérive de nos comptes publics, puisque dans l’inconscient de nombreux Français il s’agit de l’«argent de l’État» et non du leur. Effet d’illusion évidemment facilité par le fait – là encore une exception bien française – que 52% des ménages ne paient pas d’impôt sur le revenu.

Il est donc impératif à chaque évocation de l’«argent public» ou d’«aide de l’État» de corriger systématiquement en « argent des contribuables » et «aide de la collectivité nationale», c’est-à-dire de nous tous. De même, la polémique autour des propositions de réforme de la Sécurité sociale qui marque l’actuelle campagne présidentielle diminuerait sans doute sensiblement si, à chaque évocation d’une «prise en charge par la Sécu», l’on substituait : «prise en charge par la solidarité nationale», c’est-à-dire par chacun d’entre nous, et si l’on rappelait au passage le déficit de ladite Sécurité sociale et sa dette cumulée.

Interpeller l’interlocuteur et renverser l’argument

Au lieu d’accepter comme allant de soi tous les lieux communs de la doxa «média-politique», le camp de la réforme doit donc les soumettre au feu incessant de la reformulation et de la mise en doute. La rhétorique dispose pour cela de bien des ressources, à commencer par celle de l’interpellation de l’interlocuteur, dont la meilleure forme est la question rhétorique. Celle-ci mobilise le bon sens ou la moralité commune en faveur de sa thèse et place en position défensive celui-là même qui pensait vous mettre en difficulté. Conformément à un procédé de contre-discours, là encore mis au point par Protagoras, l’interpellation procédera au renversement de l’argument, soit contre son initiateur, soit – art suprême – en faveur de sa propre thèse.

Les manuels de rhétorique inventorient de très nombreux types d’argument du contre-discours : rétorsion rhétorique, arguments de direction, raisonnement par l’absurde, argumentation par le ridicule, etc. (voir Marianne Doury, Analyser textes et discours, Armand Colin, 2016, notamment p. 83-115), mais tous ont en commun de pointer une contradiction dans le logos adverse.

Pascal Perrineau, La France au Front, Fayard,

Voir par exemple Olivier Faye, « Pourquoi le discours de Marine Le Pen reste profondément d’extrême droite », lemonde.fr, 24 octobre 2016

Lors des deux primaires, il a été le mot fétiche aussi bien d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy que de la quasi-totalité des candidats socialistes.

Hobbes, Léviathan, I, 13,

Locke, Second traité sur le gouvernement civil, II.

C’est dans une large mesure la voie ouverte par François Fillon avec son triptyque « Liberté, Autorité, Sécurité ».

« Fair equality of opportunity », thème central de la Théorie de la justice (Seuil, 1971) de John On aura reconnu l’orientation proposée par Emmanuel Macron.

Il vaudrait sans doute mieux parler d’une triple attente : il faut en effet ajouter à la demande de sécurité, celle de la sécurité culturelle dans une société de plus en plus anomique et confrontée à d’autres héritages et d’autres Voir Laurent Bouvet (L’Insécurité culturelle, Fayard, 2015) et Dominique Reynié (Populismes : la pente fatale, Plon, 2011).

On reconnaît ici la thèse centrale de John Stuart Mill énoncé dans De la liberté (1859), Gallimard, « Folio essais », 1990.

Non que le libéralisme nie – c’est un contresens courant qui est fait – l’existence d’autres motivations humaines fondamentales, comme l’empathie, condition première de l’affectio (voir notamment la nootion de sympathy chez Adam Smith,Théorie des sentiments moraux (1859).

OCDE, Regards sur l’éducation 2014. Les indicateurs de l’OCDE, Éditions de l’OCDE, 2014, p. 455-456

Ainsi des jours de carence en cas de maladie qui pourraient passer de 0 à 2 dans le secteur public tout en baissant de 3 à 2 dans le secteur privé.

C’est pourquoi l’omniprésence du « je » dans le discours politique actuel est une Encore pire, l’expression « ce pays » (au lieu de « notre pays ») où perce l’arrogance technocratique.

On pourrait de cette façon aisément retourner des termes omniprésents dans le débat public, comme «libéralisme» (nécessairement antisocial) ou «conservatisme» (nécessairement de droite). Ainsi : «qu’avez-vous donc contre le libéralisme, doctrine qui a inspiré la Déclaration des droits de l’homme ?» Ou bien : «qui est conservateur sinon ceux qui ne veulent rien changer au statu quo, c’est-à-dire la gauche et le Front national?» Face aux attaques virulentes, voire insultantes, qui recourent toutes à la technique de la péjoration rhétorique contre le programme réformateur («loi de la jungle», «politique de classe», «casse sociale»), pourquoi s’interdire de renverser la charge contre les «liberticides», les «étatistes» et les «vrais conservateurs» ?

Appliquer les test du financement et de la symétrie

Ces exemples invitent à systématiser le questionnement en recourant à deux tests de vérité : le test du financement et le test de la symétrie. Face aux propositions de «nouveaux droits», donc de nouvelles dépenses, il importe de ne pas se lancer dans un débat sur leur légitimité morale ou politique, querelle de grands principes où l’invocation de «sainte Égalité» l’emportera toujours. En revanche, l’interpellation sur le financement de ces propositions est d’autant plus pertinente que, fait nouveau, la plupart des Français sont touchés par le «ras-le-bol fiscal», suite à l’accumulation des impôts depuis 2010 et, surtout, depuis 2012. Ils sont désormais méfiants à l’égard de tout programme qui promet de «faire payer les riches» et qui aboutit, d’expérience, à l’optimisation fiscale ou à l’émigration desdits riches et à la concentration de la charge fiscale sur les classes moyennes, voire populaires. Encore faut-il poser la question de façon très précise : non pas comment va-t-on financer, mais qui va financer ? Les particuliers ? Si oui, lesquels ? Les entreprises ? Si oui, lesquelles ? L’emprunt ? Mais alors ce seront nos enfants qui paieront… Chacun sera ainsi fixé sur son sort fiscal et, vu la sensibilité nouvelle à l’impôt de nos compatriotes, nul doute désormais que leur vote en tiendra compte. Le test de la symétrie est lui aussi très efficace. Nous avons vu que le discours «média-politique» dominant traitait de façon asymétrique les positions et les réalisations respectives de la droite et de la gauche. Il faut donc rétablir cette symétrie, là encore par le recours à l’interpellation et à la question rhétorique. Ce procédé renvoie en fait à une technique très utile, celle de l’analogie. Cette dernière possède en effet une double vertu : elle fait appel à l’équité intellectuelle et morale de l’auditoire, et, plus encore, elle conduit celui-ci à passer (en l’occurrence par le parallélisme qu’elle établit) de ce qu’il sait à ce que l’orateur veut lui apprendre. Or cette démarche est le processus cognitif fondamental mis en œuvre par tout discours, qui doit toujours partir de l’acquis de l’auditoire.

Par exemple : sur la polémique régulière sur les «salaires des patrons», pourquoi tant de polémique à propos de chefs d’entreprise et si peu à propos de footballeurs qui gagnent trois fois plus ? Ou sur la critique identique du programme de la droite aux présidentielles du FN et de la gauche, pourquoi personne ne parle de convergence entre la gauche et le Front national ? Que n’entend-on pas quand la droite parle d’identité ou d’immigration !

Mettre en évidence les contradictions de l’adversaire

Ce test de la symétrie aboutit en fait à mettre en évidence la contradiction interne de l’interlocuteur. La technique de la contradiction recouvre quatre angles d’attaque distincts : contradiction logique (on ne peut pas dire en même temps A et non A), contradiction entre le discours et l’action, contradiction entre la fin et les moyens, contradiction entre les positions, soit du même orateur, soit entre divers orateurs du même parti67.

Parmi toutes les techniques de réfutation connues de la rhétorique, la contradiction interne est sans doute la plus redoutable, car elle fait d’une pierre deux coups : elle détruit non seulement l’argument mais la crédibilité même de l’adversaire. Là encore, bien servie par le recours à la question rhétorique, elle est sans doute l’arme la plus efficace pour contrer le discours aussi bien du Front national que de la gauche conservatrice.

Pour contrer le Front National

Il est en effet patent que le discours de «rediabolisation» du Front national dominant chez les spécialistes et dans les médias ne fonctionne pas, comme le prouvent l’attraction croissante de ce parti et l’entrée récente de Marine Le Pen parmi les «personnalités préférées des Français». Techniquement, ce discours prend la forme d’une réfutation factuelle de l’énoncé «le Front national a changé avec sa nouvelle présidente». Or si cette réfutation ne fonctionne pas, c’est d’abord parce qu’elle est manifestement fausse : le Front national a bel et bien changé sur des points décisifs, comme le montre son programme économique et social, très différent de celui du Front «historique», et d’ailleurs bien proche de celui de la gauche de la gauche. Sur le plan sociétal, il en est de même, comme l’illustre l’évolution de ses positions sur l’avortement, la peine de mort ou le mariage pour tous. Nier ce changement est également lourd d’arrière-pensées à la fois idéologiques et tactiques. Cela a d’abord pour but d’écarter tout soupçon de proximité entre le Front national et la gauche, pourtant attestée par les convergences programmatiques et le vote de plus en plus «poreux» de leurs électorats respectifs : c’est le phénomène du «gaucho- lepénisme» analysé par le politologue Pascal Perrineau68. Le discours de rediabiolisation a ensuite pour finalité de maintenir en fonctionnement, autant que faire se peut, le vieux piège mitterrandien tendu à la droite française, si longtemps prise dans l’étau d’une double contrainte : soit la compromission avec le Front national, soit l’échec électoral. Il est donc indispensable dans une telle perspective que le Front national demeure d’«extrême droite» et, si possible, de la même extrême droite que naguère69.

Certes, le Front national n’a pas, loin s’en faut, changé sur tout : le nationalisme, la xénophobie, le rejet de l’immigration et de l’Europe sont toujours au cœur de son logiciel. Et les positions traditionnelles, celles de Jean-Marie Le Pen, restent très puissantes en son sein. Mais, justement, la bonne attitude pour combattre son essor est de mettre en évidence auprès de son électorat lui-même les contradictions inhérentes à sa demi-transformation, et non à nier celle-ci. Contradiction entre son aile droite et son aile gauche sur les questions sociétales : de quel côté penchent les électeurs du Front national sur ces sujets ? Contradiction entre l’indépendance de la France et le retour au «Serpent monétaire européen», le SME, évoqué récemment par Marine Le Pen qui signifierait une soumission directe à la politique économique allemande sous peine de chaos monétaire et financier : au fait, les électeurs du Front national sont-ils majoritairement pour une sortie de l’euro, voire de l’Europe ? Contradiction dans les positions successives (voire simultanées) de la présidente du Front national, tantôt pourfendeuse d’un islam jugé «envahissant», tantôt confiante dans un «islam compatible avec les valeurs de la République» : quel est donc l’avis de ses électeurs ? Nul doute que de telles questions feraient éclater l’unité de façade du Front national. Unité que les tenants de la rediabolisation consolident paradoxalement en insistant sur son homogénéité idéologique prétendue. Peut-on être plus contre-productif par rapport à l’objectif proclamé d’une lutte sans concession ?

Pour contrer « sainte Égalité »

Quant au discours de la gauche conservatrice, un contre-discours efficace mettra en avant les contradictions entre ses «grands principes» et les failles béantes de leur application. Ainsi de «sainte Égalité», de la «justice sociale» et de l’«État de droit», totems sans cesse brandis contre la moindre velléité de réforme. La question rhétorique combinée à l’anaphore, figure de l’insistance, peut mettre par exemple en exergue ces contradictions :

- égalitaires, les régimes de retraite du public et du privé ? Des régimes spéciaux et des autres ? ;

- égalitaires, les trois jours de carence dans le secteur privé contre zéro dans le secteur public ? ;

- justice sociale, le compte pénibilité ? Alors pourquoi n’est-il pas appliqué dans le secteur public ? ;

- justice sociale, la limitation du nombre de CDD renouvelables ? Alors pourquoi l’État ne l’applique-t-il pas à ses propres contractuels ? ;

- État de droit, quand près de 100 000 peines de prison sont en attente d’exécution ? ;

- État de droit, quand la surpopulation carcérale atteint un sommet historique parce que l’on a refusé délibérément la construction des places nécessaires ?

Pour un discours positif de la réforme : concilier « liberté » et « protection » par l’intérêt bien compris

Mais contrer le(s) discours conservateur(s) ne suffira pas. C’est d’ailleurs la faiblesse de la rhétorique de la gauche socialiste, cantonnée dans un discours anti-droite et anti-Front national, la réduisant à n’être qu’une «réaction à la réaction».

La mise au point d’un discours positif de la réforme est d’autant plus indispensable que, nous l’avons dit, un appel churchillien «au sang et aux larmes» n’emportera pas l’adhésion des Français. D’une part, parce qu’ils ne sont pas encore assez convaincus de la gravité de la situation économique et financière du pays ; d’autre part et surtout, en raison d’une loi de la rhétorique fondée sur une considération anthropologique simple, à savoir le principe de plaisir : le message de la promesse et de l’espoir l’emporte toujours sur celui de la menace et de la peur. Dans son célèbre discours du 13 mai 1940, Churchill lui-même promettait autre chose à ses compatriotes que la seule souffrance : la victoire («Victory, victory at all costs !»). Nul doute enfin que cette positivité soit particulièrement bienvenue dans un pays comme la France d’aujourd’hui, dont toutes les enquêtes diagnostiquent la déprime abyssale. On prête à Laurent Fabius une loi politique selon laquelle «celui qui fixe l’agenda remporte l’élection». Traduction rhétorique : celui qui formulera cet agenda l’emportera.

Du « rassemblement »

Voilà qui met dans sa juste perspective la thématique du «rassemblement», mot le plus entendu à droite comme à gauche dans les débats des primaires70. Or le «rassemblement» ne se postule pas et se décrète encore moins. Il ne s’opère pas davantage par le ralliement au plus petit dénominateur commun de l’opinion : il se construit par l’adhésion de celle-ci à un diagnostic sur l’état du pays et aux propositions qui en découlent. En termes rhétoriques, il s’opère sur une thèse claire et acceptée, suivie d’un message convaincant et, encore une fois, positif. Il faut ici faire justice de la légende tenace selon laquelle «on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens». Rappelons que nous devons cette maxime au cardinal de Retz, exemple, s’il en est, d’échec politique retentissant dans l’histoire de France. La réussite dépend toujours de la clarté du discours tenu. Et cela est encore plus vrai dans une période de confusion comme la nôtre, où l’opinion est à la recherche désespérée de repères et de certitudes. Or son attente est double et apparemment contradictoire, ce qui rend délicate la mise au point d’un langage adéquat. L’analyse de l’opinion en ce début de 2017 conduit en effet au diagnostic paradoxal suivant : notre pays n’a sans doute jamais été aussi prêt à la réforme depuis des décennies mais, dans le même temps, il la redoute. Ce dilemme semble pouvoir se formuler dans une demande politique simultanée (y compris chez les mêmes individus) de liberté et de protection.

Liberté et sécurité

Serait-on ainsi confronté, dans le débat présidentiel qui s’ouvre, au fameux dilemme scolaire entre liberté et sécurité, pont aux ânes pour dissertations de philosophie et de culture générale ? Cette apparente contradiction peut être surmontée par l’intuition fondamentale du libéralisme : il n’est pas de liberté sans sécurité. Car tel est le fondement même du contrat social : les hommes s’unissent pour préserver leur liberté naturelle contre les périls qui la menacent. Sécurité physique, d’abord, contre la violence toujours menaçante d’autrui ; sécurité juridique, ensuite, pour régler les conflits d’intérêts et prévenir l’arbitraire de l’État. On aura reconnu dans la première exigence l’approche de Hobbes71 (dont une lecture libérale est sur ce point possible) et dans la seconde, celle de Locke72. Dès lors, on comprend pourquoi la «liberté» et la «sûreté» se trouvent toutes deux placées au même rang des droits fondamentaux de l’homme dans la Déclaration de 1789. Il est curieux que dans un débat public marqué par la multiplication des droits et des créances de toute nature, le droit à la sécurité, pourtant intégré à notre «bloc de constitutionnalité», soit si peu évoqué ou bien considéré comme une revendication de la «droite dure», voire de l’extrême droite. Il s’agit pourtant là de l’un des fondements mêmes, à la fois historique et philosophique, de cet «État de droit» que l’on invoque à tout propos. Le rappelle-t-on assez ? Et rappelle-t-on assez que cet État de droit est une création du libéralisme politique ?

- Une première réponse à la double attente de l’opinion peut dès lors consister à distinguer les domaines : en faisant droit à la demande de liberté en matière économique et en renforçant la sécurité en matière de police et de justice. D’où un programme et un discours qui prôneront simultanément, d’une part, la libération des entreprises et du travail, et, de l’autre, la répression accrue de la délinquance et du En d’autres termes, un repli de l’État sur ses fonctions régaliennes renforcées, qui est l’une des options du libéralisme et l’une de ses grandes traditions : celle du libéralisme classique73.

Toutefois, l’examen précis des enquêtes d’opinion montre, nous l’avons vu, que les Français sont aussi en attente de protection dans le domaine économique et social : c’est ainsi que doit s’expliquer leur demande forte et paradoxale d’État, de services publics et (le mot est parlant) de «sécurité sociale».

- Dès lors un autre programme et un autre discours insisteront sur les conditions réelles d’exercice de la liberté de travailler et d’entreprendre avec le maintien d’une forte réglementation de ces domaines (et non d’une simple régulation) comme, par exemple, la mise en place du revenu universel. Cette autre option est celle du libéralisme progressiste dont l’origine remonte à John Stuart Mill et qui a connu son expression théorique la plus achevée avec John Rawls et son idée d’une «authentique égalité des opportunités74».

De l’intérêt bien compris

Il n’est pas impossible – et il est évidemment souhaitable pour la qualité du débat démocratique – que ces deux orientations finissent par dominer la campagne présidentielle75. Dans les deux cas, et là encore conformément à l’intuition libérale, cette articulation ne peut s’effectuer qu’autour de l’intérêt bien compris. Car tout homme a intérêt à être libre et protégé pour être en mesure de développer son projet de vie76. Cette prégnance de l’intérêt dans l’analyse libérale ne tient nullement, contrairement à ce que dit une critique simpliste, à un quelconque «économisme» mais à une considération anthropologique fondamentale : il est impossible de fonder l’ordre social sur la vertu des hommes – divergence radicale avec Rousseau, car selon l’aveu même d’un rousseauiste convaincu, à savoir Robespierre, «la vertu fut toujours en minorité sur la terre77».

Parler à l’intérêt des électeurs sera donc toujours plus efficace qu’un discours sur les «sacrifices nécessaires». Notamment auprès des enseignants (près de la moitié de la fonction publique d’État), car même si les enquêtes (souvent d’origine syndicale) sont souvent biaisées par les arrière-pensées corporatistes, le consensus des experts est clair sur un point : en raison notamment des faibles primes qu’ils perçoivent et de leurs médiocres perspectives de carrière, les enseignants ont vu leur situation relative se dégrader sensiblement par rapport à leurs collègues des autres administrations. Ils sont également moins bien rémunérés que dans la moyenne des pays l’OCDE surtout en début et milieu de carrière78. La suppression des heures supplémentaires dès le début du quinquennat de François Hollande a aussi affecté de très nombreux enseignants. Dès lors, est-il si sûr que leur loyauté historique à la gauche soit garantie en 2017 ?

De façon plus générale, prendre en compte les frustrations des fonctionnaires passera d’autant mieux dans le reste de l’opinion que cela se fera au nom de l’équité. La réduction du nombre des agents publics pourrait au demeurant être grandement facilitée par l’ouverture de perspectives de carrière et l’amélioration des conditions de travail, qui limiteront l’absentéisme. Autrement dit, loin d’une logique punitive, c’est un discours «gagnant/ gagnant» qu’il faut mettre en avant.

Au demeurant, d’autres propositions rigoureuses peuvent être avancées, à condition de les placer là encore sous le signe de l’équité pour en assurer l’acceptabilité politique79. Il serait de plus aussi justifié qu’habile de présenter toutes les mesures relatives à la fonction publique comme destinées à assurer l’«égalité réelle» des deux secteurs, public et privé. Cette triangulation d’un thème central de la gauche rendrait difficile une riposte indignée de sa part. Et il aurait l’avantage électoral de rallier les salariés du secteur privé, trois fois plus nombreux que les fonctionnaires.

On le voit, les solutions sont nombreuses pour contrer la force du discours conservateur et ouvrir des perspectives positives sur les gains de la réforme, présentée au nom de valeurs positives : liberté, équité et mérite. Cela passe par un réarmement rhétorique du camp réformateur et sa (re)découverte des sept règles d’or du discours politique, si bien illustrées par le génie oratoire d’un Barack Obama :

- Il n’y a pas de bon discours en Tout discours doit partir de et revenir à l’auditoire, dans un contexte donné.

- Il doit être en parfaite adéquation avec la personnalité et les valeurs de l’orateur (son ethos).

- La construction d’un «nous» collectif est prioritaire80. Elle passe par la mise en évidence d’une communauté d’histoire, de valeurs et de défis à relever.

- Les différents registres aristotéliciens du discours doivent être tous présents : ethos (valeurs), logos (raison) et pathos (émotions).

- Ne pas abuser des concepts et des chiffres. Images et storytelling sont indispensables.

- La thèse centrale sur l’état du pays et les attentes de l’opinion doit être claire et crédible.

- Le message final doit être celui de l’espoir, même et surtout en contexte de crise.

Avis aux candidats de la réforme !

Aucun commentaire.