La compétitivité par la qualité

Le décrochage de compétitivité : un constat juste, des réponses partielles

Misons sur la qualité partout

Les dividendes de la qualité : l’exemple du luxe

Mettons de la qualité partout !

Pas de qualité sans qualification

Gagner la bataille de l’illettrisme

Améliorer la qualification des moins qualifiés

Renforcer l’attractivité des formations de l’« excellence de la main »

Renforcer la visibilité internationale des formations aux métiers de la création

Conclusion

La compétitivité par la qualité

Face au recul de nos exportations et au déclin de notre industrie, les économistes en appellent à un sursaut de compétitivité, au travers d’un investissement accru en recherche-développement et dans l’enseignement supérieur. Dans cette note, Emmanuel Combe et Jean-Louis Mucchielli montrent que ce discours, pour nécessaire qu’il soit, reste insuffisant économiquement et peu mobilisateur politiquement. En effet, toute politique de compétitivité se doit de répondre à la question suivante : quel avenir propose-t-on aux travailleurs non qualifiés, aux 120 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme et à tous ceux qui ne seront ni ingénieurs ni chercheurs ? Une véritable politique de compétitivité doit d’abord miser sur la qualité des produits dans tous les secteurs, pour opérer une « montée en gamme » vers les segments à forte valeur ajoutée. Elle doit également miser sur la créativité industrielle, en mobilisant des leviers comme le design, la qualité de service ou l’« excellence de la main ».

Pour relever le défi de la compétitivité qualité, il est nécessaire d’accroître le niveau de qualification de tous les Français, en misant sur la maîtrise de compétences minimales par chacun, sur la diversification des parcours d’excellence ou sur la formation continue. La qualité des produits et la qualification de tous sont deux conditions essentielles pour repartir avec succès à la conquête des marchés étrangers. C’est à ces deux conditions que chaque Français verra dans la mondialisation une chance pour son avenir professionnel plutôt qu’une menace pour son emploi.

Emmanuel Combe,

Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Jean-Louis Mucchielli,

Professeur de sciences économiques à l’université Paris-1 (Panthéon Sorbonne).

Ce constat n’est pas incompatible avec le fait que la Chine remonte progressivement la chaîne des avantages comparatifs pour exporter des produits plus sophistiqués. Voir en particulier : OCDE, Export Competition : Price or quality ? Document de travail, 2011, 31 p

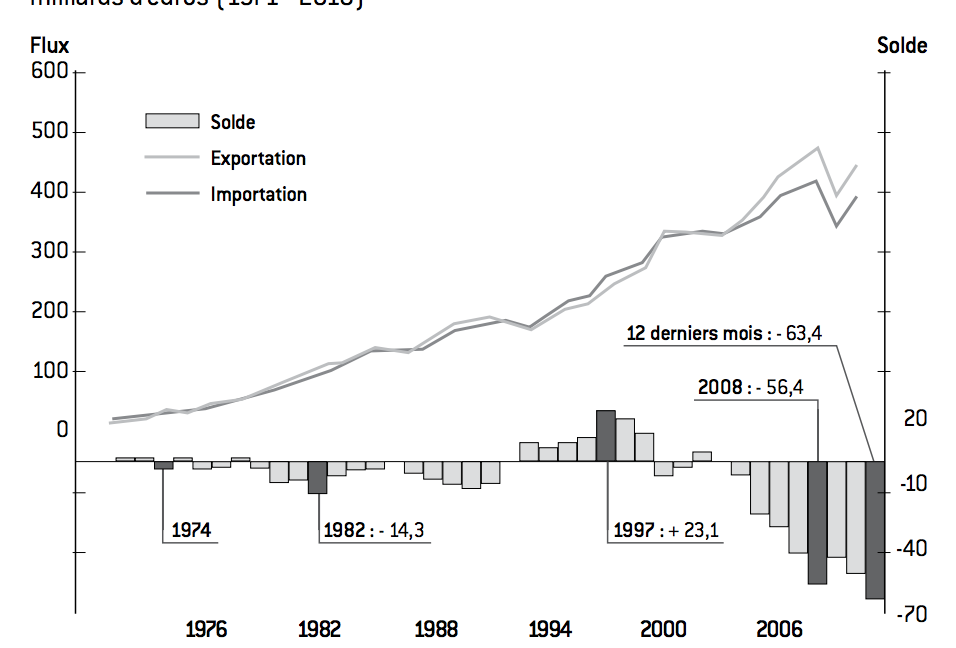

Si l’on en croit les récentes enquêtes d’opinion, la société française affiche un sentiment marqué de pessimisme et de dépossession de son propre destin, face à la mondialisation économique. Elle en vient même à plébisciter le repli sur soi, pensant retrouver dans un néoprotectionnisme européen les marges de manœuvre qu’elle aurait abandonnées au niveau national. Un tel désenchantement des Français vis-à-vis de la mondialisation n’est pas sans fondements et prend appui sur une réalité objective, dont les médias se font régulièrement l’écho : les déboires de notre balance commerciale qui affiche un déficit record de 63 milliards d’euros sur les douze derniers mois. Ces contre-performances à l’exportation trouvent leur origine dans un double processus de dégradation de notre compétitivité : la France est prise aujourd’hui dans un véritable « effet ciseaux », entre une Chine qui mise d’abord sur la compétitivité coût/prix1 et une Allemagne qui fonde sa compétitivité sur le hors prix. Face à ce diagnostic largement partagé, deux discours principaux se font aujourd’hui entendre chez les économistes et les décideurs politiques. Un premier discours insiste sur la nécessité d’engager une réforme fiscale qui allège le coût du travail et permette de restaurer notre compétitivité prix. Cette thèse, reprise par les tenants d’une « TVA sociale » repose sur une vision partielle de la compétitivité, réduite à une question de différentiel de coûts de production. Un second discours met l’accent sur la nécessité de poursuivre notre effort en recherche-développement (R&D) et dans l’enseignement supérieur, pour relever le défi de la compétitivité hors prix. Pour juste et nécessaire qu’il soit, ce discours nous semble également incomplet : – il repose sur une vision partielle de l’innovation, réduite à sa composante technologique (brevet, R&D), aux secteurs high tech, au monde des ingénieurs et des chercheurs. D’autres dimensions de l’innovation, comme le design, l’« excellence de la main » ou la qualité de service, sont négligées, alors même qu’elles constituent aujourd’hui un ingrédient essentiel de la réussite économique : le succès actuel des voitures allemandes à l’exportation n’est-il pas dû tout autant au design, à la force de la marque, à la qualité de fabrication et du service après-vente qu’à la R&D et aux brevets ? – il est « inaudible » pour une partie de la population. En effet, toute politique de compétitivité qui veut mobiliser l’ensemble des Français, se doit aussi de répondre à la question suivante : quel avenir professionnel propose-t-on aux 50% de jeunes qui ne rejoindront pas demain les bancs de l’enseignement supérieur ? Nous voudrions montrer qu’une véritable politique de compétitivité doit d’abord miser sur la qualité des produits et services dans tous les secteurs de notre économie : agro-alimentaire, tourisme, automobile, etc. À ce titre, la clé de la compétitivité réside moins dans une réforme du financement de la protection sociale que dans une amélioration du niveau de qualification de chaque Français : il ne saurait en effet y avoir de qualité des produits sans qualification des hommes.

Le décrochage de compétitivité : un constat juste, des réponses partielles

Si l’on raisonne sur 40 ans, force est de constater que jamais la France n’a connu une détérioration à la fois si marquée et si continue de son commerce extérieur (graphique 1).

Graphique 1 : Évolution annuelle de la balance commerciale de la France en milliards d’euros (1971 – 2010)

Source :

Insee, 2011

Rexecode, Compétitivité France-Allemagne : le grand écart, Economica, 2011, 135 p

Pour une approche internationale, voir aussi : Tadashi Ito et Richard E. Baldwin, « Quality competition versus price competition goods: an empirical classification», NBER Working Paper, 2008, n° 14305.

Ces contre-performances du commerce extérieur français contrastent avec la situation qui prévaut outre-Rhin, où l’excédent de la balance commerciale atteint plus de 150 milliards d’euros en 2010. Qui plus est, la divergence entre les deux pays a été relativement rapide : en l’espace d’une décennie – celle des années 2000 – la France a perdu du terrain dans des secteurs clés comme l’automobile ou le matériel de télécommunication, tandis que l’Allemagne confortait ses avantages comparatifs dans l’automobile et les activités à fort contenu technologique comme la machine-outil.

Les différences de performance à l’exportation entre la France et l’Allemagne n’ont pas manqué de relancer le débat sur la compétitivité de l’économie française. On ne compte plus aujourd’hui les rapports et les ouvrages qui tentent d’expliquer le paradoxe suivant : comment deux pays si proches géographiquement, si similaires en termes de PIB par habitant, ayant des spécialisations industrielles très comparables, qui appartiennent à la même zone monétaire, qui sont soumis à des contraintes exogènes similaires (prix du pétrole et des matières premières) peuvent-ils afficher des trajectoires et des performances aussi contrastées en matière de commerce extérieur ? Le diagnostic est aujourd’hui bien connu : au cours des années 2000, la France a perdu la double bataille de la compétitivité prix et hors prix.

Pour ce qui est de la compétitivité prix, le constat empirique est suffisamment documenté, pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir en détail : alors que l’Allemagne s’est engagée dans une politique d’austérité salariale après 2004 et a externalisé massivement vers les pays de l’Est les tâches intermédiaires et intenses en main-d’œuvre (« économie de bazar »), la France a connu une dérive de son coût du travail qui a dégradé sa compétitivité prix : si l’on prend l’année 2000 comme base de départ, l’indice de coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière s’élève à 105 en France en 2009, contre 95 en Allemagne2, alors que les deux pays se situaient au même niveau en 2000. Dans la mesure où les produits allemands et français se retrouvent très souvent en concurrence frontale sur les marchés tiers, ce décrochage de la compétitivité coût a handicapé les entreprises françaises, qui ont soit perdu des parts de marché à l’exportation (lorsqu’elles ont été contraintes d’augmenter leurs prix pour conserver leur marge), soit conservé leurs parts de marché mais au prix d’une compression de leurs marges. Pour mettre un terme au décrochage de compétitivité coût/prix, une solution consisterait à mener une politique d’austérité salariale « à l’allemande ». Dans un contexte de faible croissance économique et de fortes inégalités de revenus, il est peu probable que les Français soient prêts à accepter de tels sacrifices. Aujourd’hui, les réflexions s’orientent davantage vers une refonte de notre fiscalité, qui viendrait alléger le coût du travail en transférant sur les consommateurs et les produits importés une partie du financement de la protection sociale, au travers d’une « TVA sociale ». Si cette politique présente l’avantage de pouvoir être mise en œuvre assez rapidement, ses effets nous semblent largement conditionnels : par exemple, il n’est pas certain que les entreprises répercuteront l’allègement de charges sociales sur le prix de vente, préférant opter pour une reconstitution de leurs marges. Plus encore, dans un contexte international non coopératif, il est probable que d’autres pays européens s’engageront sur la même voie que la France, limitant ainsi l’ampleur du gain de compétitivité. Plus fondamentalement, une telle politique repose sur une vision partielle de la compétitivité, réduite à une question de différentiel de coût de production et de niveau absolu des prix, alors que le véritable enjeu aujourd’hui est de tirer notre compétitivité vers le hors prix et de raisonner en termes relatifs de ratio prix/qualité.

Si l’on se penche justement sur le volet hors prix de notre compétitivité, plusieurs indices attestent un net décrochage de nos performances par rapport à l’Allemagne :

– un déficit sur la qualité perçue des produits : l’enquête COE Rexecode, réalisée depuis quinze ans auprès d’un panel de chefs d’entreprise, montre que les produits français sont toujours perçus comme ayant un rapport qualité/prix inférieur à celui des produits allemands, sur l’ensemble de la période 1993-2009, et ce en dépit d’un prix moins élevé. Cela signifie que le prix attractif des produits français ne parvient plus à compenser le manque de qualité perçue. Plus encore, si l’on raisonne en dynamique, la perception du rapport qualité/prix se dégrade en défaveur de la France à partir de 2000, atteignant son plus bas niveau en 2009 pour les biens de consommation ;

– notre moindre positionnement sur le haut de gamme : si la part de marché de l’Allemagne sur le bas de gamme est le double de celle de la France, elle atteint le triple sur le haut de gamme, selon les estimations du CEPII (Centre d’Études Prospective et d’Informations Internationales)3. Si l’on raisonne en dynamique, l’Allemagne a même gagné des parts de marché sur le haut de gamme au cours de la période 1999-2005, lorsque la France régressait ;

– une forte sensibilité de nos exportations aux variations de l’euro : lorsque l’euro s’apprécie, les exportations allemandes résistent mieux, alors que les exportateurs français doivent réduire leurs prix pour ne pas perdre de parts de marché ;

– l’insuffisante présence à l’exportation sur les zones géographiques en forte croissance, l’Allemagne tirant mieux parti de la croissance actuelle des pays émergents ;

– la faible réactivité de nos exportations à la demande mondiale : lorsque la croissance économique repart, la demande pour les produits industriels allemands est plus forte.

Face à ce déficit de compétitivité hors prix, la réponse usuelle consiste à exhorter les pouvoirs publics à miser davantage sur la R&D et l’enseignement supérieur, sur la « société de la connaissance », à l’image des réformes engagées depuis 2007 (crédit impôt recherche, etc.). Ces politiques apparaissent d’autant plus nécessaires et justifiées que :

– les dépenses de R&D rapportées au PIB ont décru tendanciellement en France sur 20 ans, alors qu’elles augmentaient en Allemagne sur la même période ;

– l’investissement dans l’enseignement supérieur représente 1,4% du PIB, ce qui est dans la moyenne des pays de l’OCDE mais loin derrière des pays comme les États-Unis (3,1%).

Pour autant, il nous semble périlleux de réduire le rétablissement de notre compétitivité hors prix à une affaire de R&D et d’enseignement supérieur long.

D’un point de vue économique, l’accent prioritaire mis sur la R&D et le supérieur repose sur une vision partielle de l’innovation : cette dernière est réduite à sa composante technologique et relève pour l’essentiel du monde des ingénieurs et des chercheurs. Une telle conception conduit à se focaliser uniquement sur les industries intenses en R&D, comme l’aéronautique ou la pharmacie, et à négliger d’autres secteurs très innovants mais qui font peu de R&D, telle l’économie numérique. Plus encore, au sein des grandes industries classiques comme l’agro-alimentaire ou l’automobile, d’autres dimensions de l’innovation comme le design ou la qualité de service risquent d’être négligées, en focalisant l’essentiel des efforts sur la R&D : le succès des voitures allemandes à l’exportation est tout autant dû aux nombreux brevets déposés qu’au design, à la force de leur marque, à la qualité du service après-vente, etc. Mais plus fondamentalement, le discours usuel sur la compétitivité hors prix passe à côté d’un défi essentiel : quel avenir propose-t-on à tous les travailleurs non qualifiés, premières victimes aujourd’hui de la mondialisation et de la concurrence des pays à bas salaires ? Miser sur la R&D et le supérieur ne saurait être une réponse totalement adéquate : qu’on le veuille ou non, tous les Français n’ont pas vocation à poursuivre des études longues ou à devenir ingénieur ! Plus encore, pour les 120.000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme et pour les 3,5 millions d’adultes en situation d’illettrisme, quel avenir professionnel leur propose-t-on afin qu’ils ne vivent pas la mondialisation sur le seul mode de l’exclusion ?

Misons sur la qualité partout

Le rétablissement de notre compétitivité hors prix passe non seulement par un investissement accru en R&D mais aussi et surtout par une « montée en gamme » de tout notre appareil productif vers des segments de produits et services à forte valeur ajoutée.

Les dividendes de la qualité : l’exemple du luxe

Il s’agit des données communiquées par Bercy en 2009, l’industrie du luxe ne constituant pas en soi une catégorie statistique homogène.

Pour se convaincre que la qualité constitue un ingrédient essentiel de la compétitivité hors prix, il suffit de se pencher sur l’un des fleurons de notre commerce extérieur : l’industrie du luxe. Il représente le deuxième solde positif de notre balance commerciale, avec un excédent de 14 milliards d’euros en 20094, ce qui équivaut à deux fois le solde de nos exportations de médicaments ou de nos exportations agro-alimentaires. Plus encore, sur un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros en 2010, l’industrie française du luxe réalise l’essentiel de ses ventes à l’exportation, notamment dans les pays émergents.

Pour comprendre ce succès français, il faut se pencher sur ce qui fait la nature profonde du luxe : la conjugaison d’une qualité irréprochable des produits/services, d’une grande créativité et d’une forte image de marque. Ces caractéristiques permettent aux entreprises de bénéficier d’un pouvoir de marché : elles sont en mesure de fixer des prix élevés par rapport aux coûts unitaires de production et de répercuter dans leurs prix les variations du taux de change de l’euro.

Au sein du luxe, la France occupe une place importante sur le segment du « luxe d’exception », fondé sur un savoir-faire dont la production reste essentiellement artisanale et proche des métiers d’art. Du point de vue du consommateur, ce luxe d’exception se caractérise par un prix unitaire élevé, comparativement au niveau de revenu moyen de la population. Du point de vue des offreurs, il s’agit d’un marché sur lequel les barrières à l’entrée sont élevées et difficiles à franchir, compte tenu de la nécessité de détenir un savoir-faire et une réputation. C’est en continuant à miser sur le luxe d’exception que la France préservera ses positions, y compris sur le « luxe accessible » (parfums, cosmétiques, etc.), face aux nouveaux entrants qui ne bénéficient pas d’une telle assise. Ajoutons à cela que le luxe d’exception présente plusieurs autres avantages :

– il reste peu délocalisable sur les tâches les plus techniques et les plus créatrices de valeur ajoutée, où les savoir-faire sont essentiellement tacites et difficilement transférables. Le luxe d’exception constitue donc un gage de pérennité de l’emploi en France, sur une grande partie de la chaîne de valeur ;

– il redonne à l’« excellence de la main », au travail manuel toute sa noblesse : on sort de l’univers du travail à la chaîne déqualifié et répétitif pour retrouver celui du tour de main. La mondialisation prend même ici un tour inattendu et paradoxal : loin de nuire aux cols bleus, elle valorise leur savoir-faire, qui va s’exporter dans le monde entier ;

– il y a pour chaque citoyen un sentiment de fierté nationale à retrouver les marques de luxe de son pays à travers le monde. L’univers du luxe appartient au patrimoine collectif de la France et diffuse à l’étranger une image positive de notre pays, fondée sur l’« art de vivre à la française ». Le luxe, c’est un peu la mondialisation à l’envers, la revanche des pays riches sur la Chine.

Si l’on veut que le luxe reste un avantage de spécialisation majeur pour la France, il est nécessaire de mener une politique de pérennisation de nos savoir-faire et de nos métiers d’art, situés souvent en amont de la chaîne de valeur, au sein de PME qui travaillent pour les grands groupes de luxe. Faute de quoi, certaines compétences pourraient disparaître assez vite, comme cela est arrivé dans le domaine de la chaussure haut de gamme implantée jadis à Romans. Plus encore, pour renforcer notre avance dans le luxe, il est aujourd’hui nécessaire de ne pas « s’endormir sur nos lauriers » et de favoriser l’éclosion de nouveaux segments du luxe, en allant au-delà des territoires connus que sont la maroquinerie, l’horlogerie-joaillerie, le parfum ou e prêt-à-porter. Il faut en réalité sortir d’une approche purement sectorielle pour aller vers une démarche plus transversale, qui puisse irriguer l’ensemble des secteurs industriels. On peut en effet trouver un segment de luxe dans presque toutes les activités productives : songeons à l’automobile avec des marques comme Ferrari, à l’univers du téléviseur avec Bang & Olufsen, aux yachts de luxe avec les firmes italiennes Ferretti ou Riva, etc. Il y la place aujourd’hui pour un développement en France de nouveaux segments de luxe, au travers d’un rapprochement avec les industries plus « traditionnelles », qui seraient ainsi tirées vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

Mettons de la qualité partout !

Au-delà du luxe, la démarche fondée sur la qualité doit irriguer l’ensemble de notre système productif : elle permet en effet d’échapper à la concurrence par les prix et d’accroître la valeur ajoutée incorporée dans chaque produit et service. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi de prendre deux exemples, forts éloignés de l’industrie du luxe, mais qui montrent à quel point la notion de qualité peut être transversale à toute activité économique.

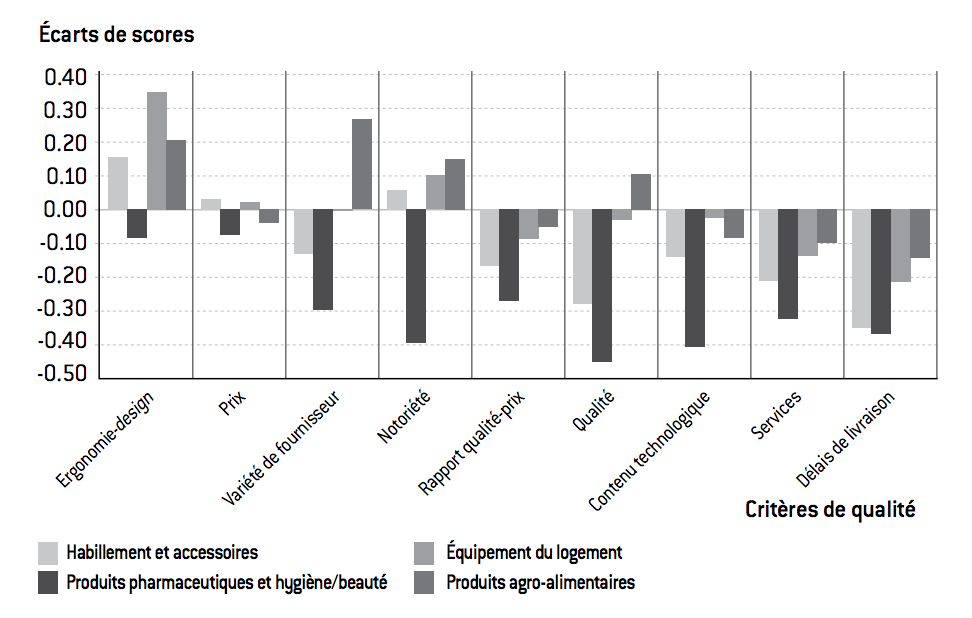

Premier exemple : la qualité du service dans l’industrie

L’enquête COE Rexecode, qui porte sur les principaux critères de choix retenus par un panel d’entreprises étrangères lorsqu’elles achètent des produits importés, apporte un éclairage intéressant : sur les quatre secteurs retenus par l’enquête, l’industrie française apparaît assez mal positionnée par rapport à l’Allemagne sur des critères comme les délais de livraison et les services, même si elle la surpasse sur le critère de l’ergonomie-design (graphique 2). Ce mauvais positionnement provient du fait que nous avons trop tendance à négliger la fonction commerciale et le service qui accompagnent le produit, en considérant qu’un « bon » produit, par ses qualités intrinsèques, se suffit à lui-même.

Graphique 2 : Écarts de scores, entre la France et l’Allemagne, sur des critères de qualité pour des biens de consommation (moyenne des écarts de scores entre 1992 et 2010)

Source :

Rexecode, 2011

La qualité d’une offre ne se résume plus à la qualité intrinsèque du produit, obtenue lors de sa conception et de sa fabrication (fiabilité, robustesse…) ou au travers de son image de marque, mais incorpore de plus en plus d’éléments immatériels liés au service qui l’accompagne, que ce soit avant l’achat (information sur les produits, disponibilité du service commercial, horaires d’ouverture du service client…) ou après l’achat (respect des délais, service après-vente réactif et compétent…). On peut même considérer que la distinction traditionnelle entre industrie et service n’a plus grand sens aujourd’hui : tout produit inclut désormais une forte composante immatérielle, qui contribue à la création de valeur.

Second exemple : le tourisme

La France jouit en la matière d’une véritable « rente touristique », liée à son histoire, à la diversité de son patrimoine culturel et culinaire, etc. Cette rente se traduit par le fait que la France reste la première destination touristique mondiale, avec plus de 80 millions de visiteurs étrangers chaque année. Il en résulte que le tourisme constitue, depuis plus de 20 ans, le premier poste excédentaire de notre balance des paiements, avec un solde positif qui oscille entre 10 et 12 milliards d’euros chaque année. En termes d’emplois, l’industrie du tourisme représente pas moins de 1 million d’emplois directs et 1 million d’emplois indirects et constitue l’un des rares secteurs où l’ascenseur social fonctionne bien.

Pourtant, force est de constater que le tourisme n’a jamais été vraiment considéré comme un secteur stratégique pour l’économie française, au même titre que l’aéronautique ou le nucléaire. Pour expliquer cette situation paradoxale, une raison peut être avancée : fondé sur une production non délocalisable – la tour Eiffel restera toujours à Paris –, le tourisme a toujours été perçu comme un secteur qui fonctionne « tout seul », sans qu’il soit vraiment nécessaire de se mobiliser pour le promouvoir. Il s’agit là d’une profonde erreur d’analyse : si la production touristique est en effet non délocalisable, la consommation de tourisme est, quant à elle, de plus en plus mobile. À l’heure où les moyens de transport se démocratisent, à l’heure où l’ouverture des frontières permet aux consommateurs de bénéficier d’une offre touristique de plus en plus variée, à l’heure où de nouveaux pays (notamment ceux du Golfe) se lancent dans le tourisme, notre rente, pour exceptionnelle qu’elle soit, n’est plus à l’abri des vents de la concurrence étrangère. Ainsi, si la France reste le premier pays d’accueil au monde par le nombre de touristes, elle ne se situe qu’en troisième position pour les recettes, après les États-Unis et l’Espagne.

Il est donc aujourd’hui nécessaire de repositionner notre industrie touristique dans la compétition mondiale, avec comme objectif principal d’augmenter notre recette touristique unitaire plutôt que le nombre de touristes. Une solution consiste à mener une politique transversale de « qualité totale » qui prenne en compte trois éléments distincts mais étroitement complémentaires :

– la qualité des infrastructures (transports, hôtels, etc.) qui permettent d’accueillir les touristes durant leur séjour ;

– la qualité et la variété des sites et attractions proposées ;

– la qualité de l’accueil et du service, sur toute la chaîne de valeur, qui va de l’arrivée au départ du touriste.

Sur ces différents aspects de la qualité, les nombreuses enquêtes et rapports font ressortir une situation assez contrastée : si la France apparaît très bien positionnée sur la qualité et la variété des sites à visiter, les touristes se révèlent assez critiques quant à la qualité des infrastructures, en particulier au niveau des aéroports, tandis que l’accueil et le service, à l’exception du segment du luxe, sont perçus comme perfectibles. Plusieurs initiatives récentes vont dans le bon sens – réforme du classement des hôtels en 2009, mise en place du label « Qualité tourisme », etc. – mais ces politiques restent focalisées sur des éléments isolés de la chaîne de valeur, alors même que la qualité doit se penser de manière transversale et irriguer l’ensemble de l’offre touristique, de l’arrivée au départ du touriste. Prenons l’exemple de Paris : l’effort sur la qualité d’accueil ne saurait se cantonner à l’hôtellerie et doit inclure des sujets aussi différents que les files d’attente lors des contrôles d’identité à l’aéroport, la disponibilité et le prix des taxis, l’ouverture des magasins le dimanche dans les quartiers touristiques, l’accueil et la signalisation dans les gares et aéroports, la propreté des rues, la maîtrise minimale de l’anglais par tous les acteurs du tourisme, etc. L’adoption d’une démarche de qualité ne se fera pas sans une remise à plat de la formation aux métiers du tourisme. Là encore, force est de constater que, pendant longtemps, le secteur a peu investi dans la qualification de son personnel, et tout particulièrement le segment des HCR (hôtels, cafés et restaurants). En effet, sur ce segment, le caractère saisonnier de nombreux emplois, le fort taux de rotation de la maind’œuvre, la faible taille des entreprises n’incitaient guère à investir en capital humain. L’enjeu est que chaque salarié du tourisme possède une qualification qui soit en phase avec les attentes des clients (maîtrise de l’anglais pour les taxis, par exemple).

Voir sur ce sujet : Pascal Morand et Delphine Manceau, Pour Une Nouvelle Vision de l’innovation, La Documentation française, 2009, 96 p.

De la qualité à la créativité

La compétitivité-qualité repose également sur la capacité de nos entreprises à concevoir des produits et services nouveaux, différents de ceux proposés par les concurrents étrangers et qui suscitent l’adhésion des consommateurs. L’exemple d’Apple est à cet égard révélateur : la firme américaine, grâce à la R&D mais aussi et surtout grâce au design, à la combinaison intelligente de fonctions différentes (« innovation d’usage ») et au marketing, a réussi à « réinventer » des produits tels que le téléphone portable ou le baladeur, dont on pouvait penser qu’ils étaient devenus des produits « banalisés ». En réalité, la créativité permet de repousser éternellement les limites du marché, de renouveler continuellement les besoins : tous les produits sont susceptibles d’être repensés, relookés, pour susciter chez le consommateur le désir d’achat et de renouvellement. Il n’y a pas à vrai dire de secteurs dépassés, mais simplement des produits et des technologies obsolètes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ce qui s’est passé sur le marché de la lunette de vue et solaire, en l’espace de 20 ans. Les Italiens y ont lancé la révolution du design et représentent aujourd’hui 96% de la production européenne. Les créateurs italiens rivalisent d’ingéniosité pour proposer une large palette de formes, de couleurs, de motifs et renouveler en permanence les collections. En misant sur la créativité, les Italiens se sont résolument positionnés sur le haut de gamme, laissant à la Chine les lunettes à bas prix. Pour miser sur la créativité dans tous les secteurs de notre économie, encore faut-il que nous sortions d’une vision étroite de l’innovation, trop souvent centrée sur la R&D et sur la figure de l’ingénieur. L’innovation ne se résume plus seulement aux produits technologiquement complexes, aux grands projets riches en ingénierie comme les moteurs d’avion, les trains à grande vitesse, les turbines ou les centrales nucléaires : l’innovation peut être partout. L’innovation inclut également les nouvelles méthodes commerciales (low cost, commerce électronique, etc.), les marques, les modèles et dessins ou le design5. L’exemple du design Pour une majorité de biens durables (automobiles, matériel hi-fi, etc.), le design constitue aujourd’hui un critère décisif dans le choix des consommateurs, à la fois en termes de fonctionnalité et d’esthétique des produits. D’ailleurs en anglais to design signifie « concevoir », ce qui illustre l’importance de ce concept. Les Italiens l’ont bien compris et ont réussi à imposer leur griffe sur nombre de produits, parfois d’usage ordinaire comme les ustensiles ménagers mais également dans l’automobile. De même, les Anglais ont pris conscience de l’importance du design et ont lancé des initiatives pour mieux le diffuser au sein de l’industrie et des PME. La France accuse en la matière un certain retard, considérant trop souvent qu’un « bon » produit se résume à sa dimension technologique et que le design relève d’abord de l’esthétique : selon l’APCI, plus de 60% des entreprises françaises ne recourent pas au design contre 35% des entreprises britanniques et 25% des entreprises suédoises. Nous devons changer de posture et considérer le design comme un levier d’innovation à part entière, en sensibilisant l’ensemble de nos industries à la nécessité d’intégrer cette dimension dans la conception des produits.

L’industrie du jeu vidéo

Autre exemple d’une industrie innovante et créative, bien qu’elle ne repose pas sur de la recherche-développement : l’industrie du jeu vidéo. Une industrie qui représente aujourd’hui un marché de 50 milliards d’euros (en y incluant le mobile et le on-line) et connaît de fortes perspectives de croissance, grâce au renouvellement permanent des produits, au développement de nouveaux segments de marché (serious games par exemple), à l’apparition de nouveaux modèles économiques (cloud gaming, jeux sur téléphone portable) et de nouvelles technologies (l’image 3D, par exemple). À vrai dire, le jeu vidéo constitue aujourd’hui une clé d’entrée dans le monde de l’économie numérique et ses compétences sont suffisamment transversales pour irriguer de nombreux secteurs. La France occupe sur ce marché une place assez paradoxale. D’un côté, notre pays a été l’un des pionniers dans le développement de jeux vidéo dès les années 1980, et nos créateurs ainsi que nos formations restent reconnus internationalement. Plus encore, deux des trois leaders mondiaux de l’édition sont des entreprises dont le siège social est en France, tandis que le français Gameloft occupe la première place sur le segment des jeux vidéo téléchargeables et sur réseaux sociaux. Et pourtant, en dépit de ces forts avantages compétitifs, la France n’a jamais réussi à capitaliser son expérience et à impulser sur son territoire une véritable dynamique industrielle, malgré la présence d’une multitude de PME très créatives. En fait, le jeu vidéo n’a jamais été considéré dans l’Hexagone comme un véritable secteur stratégique. Il en résulte que l’essentiel de la valeur ajoutée et des emplois créés par les leaders français du jeu vidéo n’est pas réalisé sur le territoire français mais à l’étranger, et notamment au Québec. En effet, la province du Québec a réussi à attirer de nombreux éditeurs étrangers, au travers d’une politique industrielle volontariste fondée sur de fortes incitations fiscales – pas moins de 80 millions de crédit d’impôt en 2010 – mais dont le retour sur investissement est largement assuré, au regard de la valeur ajoutée créée par cette industrie. Plus encore, afin d’assurer la pérennité de l’implantation des studios, la province du Québec a réussi à créer un véritable cluster rassemblant entreprises et formations universitaires dans le domaine du multimédia, ce qui permet aux éditeurs de disposer d’un vivier local de main-d’œuvre qualifiée

Yves Jego, En finir avec la mondialisation anonyme, La Documentation française, 2010

Si elle se joue d’abord au niveau de chaque entreprise, la compétitivité fondée sur la qualité et la créativité doit être renforcée par une politique de « marque pays » qui valorise l’origine géographique de la production, au travers d’une signature et d’un logo qui incarnent l’identité profonde du pays. Dans un monde globalisé, le rattachement de la production à un territoire bien identifié constitue un atout, et ce à plusieurs titres :

– il permet de se différencier vis-à-vis de pays ne bénéficiant pas d’une image aussi forte aux yeux des consommateurs. Cet avantage peut s’avérer décisif dans les secteurs où la réputation et les savoir-faire séculaires influent sur les choix des consommateurs. L’exemple de la montre suisse est à cet égard instructif : forte de sa réputation acquise au cours des siècles dans le domaine de l’horlogerie, la Suisse a réussi à catalyser son excellence au travers du Swiss made ;

– il répond à une attente profonde des consommateurs, qui ont une méconnaissance de l’origine des produits. En particulier, dans un monde au sein duquel les entreprises opèrent une division internationale du travail très fine, il est difficile pour les consommateurs d’attribuer une nationalité aux produits, sauf à raisonner en termes de valeur ajoutée : un produit « vient » d’abord du pays qui a incorporé le plus de valeur ajoutée.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable politique unifiée de la « marque France » et l’essentiel de l’arsenal législatif relève du droit communautaire, qui procède par « sédimentation de textes sectoriels » (rapport Jego 20106) et ne fournit aucune vision d’ensemble. Il existe bien une dénomination made in France mais elle ne fait l’objet d’aucune définition positive et son application sur le terrain reste peu lisible. En réalité, l’essentiel des initiatives dans le secteur industriel relève d’entreprises ou de groupements d’entreprises qui se fédèrent autour d’une dénomination commune : ainsi, les producteurs de couteaux de Laguiole, dans l’Aveyron, ont lancé le poinçon « Laguiole origine garantie » pour lutter contre les copies étrangères. Si ces initiatives sont heureuses, on notera toutefois que la prolifération des dénominations locales ne permet pas d’assurer une visibilité internationale aussi forte que celle que pourrait insuffler une marque-pays.

Si le débat sur la « marque France » n’est pas nouveau, force est de constater qu’aucune initiative de grande envergure n’a été menée jusqu’ici. Il est temps que les politiques s’emparent du sujet, pour en faire un enjeu de fierté nationale et un atout précieux pour nos exportations. Précisons d’emblée qu’une politique publique en faveur de la « marque France » ne vise pas à se substituer aux stratégies privées des entreprises, qui doivent d’abord miser sur leurs propres ressources internes pour s’imposer dans la bataille de la qualité. Il est d’ailleurs peu probable que les grandes entreprises françaises, dont la renommée mondiale est déjà bien établie (à l’image des acteurs du luxe), soient les premiers destinataires et bénéficiaires d’une telle initiative. En réalité, la mise en évidence de la « marque France » est surtout importante pour les entreprises de taille moyenne, qui ne bénéficient pas encore d’une notoriété suffisante pour s’imposer à l’exportation au travers de leur propre marque et de leur savoir-faire. Une véritable ambition pour la « marque France » à l’exportation suppose que plusieurs conditions soient réunies. En premier lieu, cette « marque France » doit être unique, simple à comprendre et à appliquer : il est donc nécessaire de parvenir à un large consensus des acteurs économiques, pour éviter toute dispersion des forces. Cette marque unique, que l’on pourrait qualifier de « marque chapeau » ou « marque ombrelle », viendrait le cas échéant s’ajouter aux indications existantes sur le lieu d’origine et constituerait une sorte de dénominateur commun.

En deuxième lieu, l’attribution de la « marque France », sa promotion et sa défense doivent être confiées à un organisme unique, alors que l’on assiste plutôt aujourd’hui à une concurrence entre acteurs publics, sans véritable coordination entre eux. En troisième lieu, le choix de la dénomination et du logo doit faire l’objet d’une véritable approche marketing, tournée d’abord vers les attentes des clients étrangers. Il est en effet symptomatique de constater que la question du made in France est trop souvent abordée sous l’angle de sa réceptivité par les consommateurs français, alors qu’elle vise d’abord à partir à la conquête des marchés extérieurs. Cette marque doit donc être compréhensible par une majorité de personnes, ce qui implique sans doute de la mettre en anglais plutôt qu’en français. En dernier lieu, il nous semble important de sortir d’une approche fondée sur le made in, pour aller vers une approche en termes de valeur ajoutée. En effet, dans un monde dominé par le poids de la marque, de la créativité et de l’innovation, le plus important n’est pas le lieu dans lequel a été assemblé le produit, mais le lieu dans lequel l’essentiel de sa valeur ajoutée a été créé.

Pas de qualité sans qualification

La qualification constitue un ingrédient fondamental de toute politique de compétitivité qui mise sur la qualité et la créativité. En effet, si la France veut opérer une « montée en gamme » dans la qualité de ses produits et services pour aller vers les segments à forte valeur ajoutée, il est nécessaire d’opérer une translation de tous les niveaux de qualification des personnes, ce qui suppose :

– de donner une qualification minimale à ceux qui n’ont rien, en luttant en particulier contre l’illettrisme des jeunes ;

– de faire monter la qualification des peu qualifiés, au travers de la VAE et de la formation continue ;

– d’élargir les frontières de l’excellence, en valorisant davantage l’« excellence de la main » et les métiers créatifs ;

– de favoriser la rencontre des excellences, en développant de véritables clusters qui permettent la fertilisation croisée des compétences.

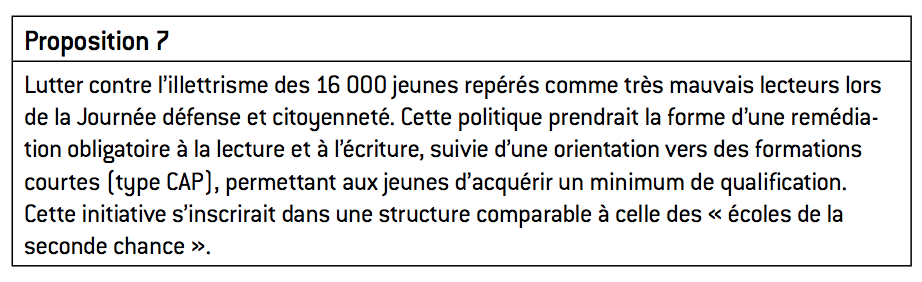

Gagner la bataille de l’illettrisme

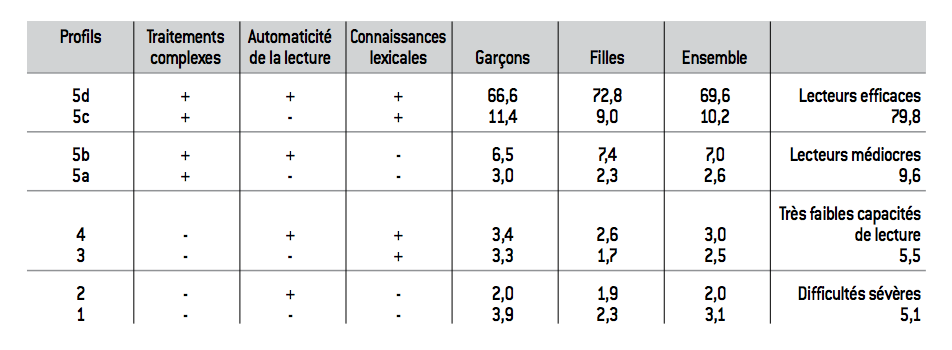

Si la mesure de l’illettrisme n’est pas chose aisée, plusieurs indicateurs statistiques laissent à penser que son niveau reste encore élevé dans notre pays. Les derniers résultats de l’enquête PISA 2011 indiquent ainsi qu’en France, 19,8% des jeunes de quinze ans présentent de réelles difficultés de lecture. À l’autre bout du spectre, l’Insee dans ses enquêtes de vie quotidienne estime que 3,5 millions de personnes adultes sont en situation d’illettrisme. Des efforts importants ont été menés ces dernières années dans la lutte contre l’illettrisme au niveau de l’école maternelle et primaire, mais il n’en demeure pas moins que notre pays doit également affronter un « effet stock », correspondant aux adultes actuellement en situation d’illettrisme. Une politique à destination des salariés se met en place depuis peu mais il reste aujourd’hui à compléter ce dispositif, en ciblant également les jeunes de 17 à 18 ans, dont on peut observer le niveau de lecture lors de la Journée défense et citoyenneté (ancienne JAPD). En effet, lors de cette journée, un bilan du niveau de lecture est réalisé pour chaque jeune, qui est ensuite classé selon son profil (tableau 1). Le profil 1, qui correspond à une situation d’échec total sur l’ensemble des épreuves, rassemble 3,1% des jeunes. Ainsi, plus de 16.000 jeunes se retrouvent chaque année en situation d’illettrisme au sens strict, en dépit de leur scolarisation.

Tableau 1 : Profils de lecteurs lors de la JAPD (2009)

Source :

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, DEPP, Repères et références statistiques – Édition 2010

Une telle situation est non seulement inacceptable sur le plan politique – l’illettrisme alimentant l’exclusion sociale – mais également sur le plan économique : toutes les statistiques montrent en effet que les personnes non qualifiées connaissent de fortes difficultés d’insertion sur le marché du travail. Dans ces conditions, lutter contre l’illettrisme puis donner une qualification minimale aux jeunes en situation d’illettrisme doit être perçu comme un investissement qui permet de réduire à terme le coût global des politiques de soutien aux travailleurs non qualifiés et aux chômeurs de longue durée.

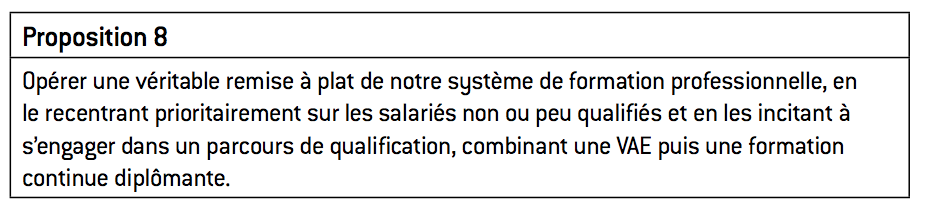

Améliorer la qualification des moins qualifiés

Voir notamment : le rapport du sénateur Carle (2009) sur la formation professionnelle ; Institut Montaigne « Financement de la formation professionnelle continue : pourquoi il faut tout changer », Amicus Curiae, 2008, 6 p

Le déficit de qualification ne se limite pas aux situations extrêmes d’illettrisme mais touche une large partie de la population : seulement 70% de la population active française entre 25 et 64 ans possède un diplôme secondaire, loin derrière l’Allemagne qui connaît un taux de 85,5% et en deçà de la moyenne des pays de l’Union européenne.

Face à ce constat, une politique de compétitivité doit prioritairement inciter les salariés peu ou non qualifiés à développer une qualification durant leur vie professionnelle, en leur permettant de valider au travers d’un diplôme les compétences acquises sur le terrain (mais non reconnues en dehors de leur entreprise) et en les incitant à suivre des formations diplômantes.

Pour l’instant, les politiques de valorisation des acquis de l’expérience (VAE) et de formation continue buttent encore sur de nombreux écueils7 : la procédure de VAE est jugée trop complexe et emprunte des circuits administratifs trop longs, ce qui fait qu’une grande partie des candidats abandonne alors même que leur dossier est jugé recevable. Pour ce qui est de la formation continue, elle cible assez peu les actifs non qualifiés, touche un petit nombre de salariés et reste peu diplômante. Afin d’augmenter le niveau de qualification des peu qualifiés, il faut les inciter à réaliser un diagnostic de leurs compétences et à s’engager ensuite dans un parcours qui porte à la fois sur des qualifications spécifiques, mais aussi sur des qualifications génériques permettant une meilleure adaptation aux chocs industriels. Ce parcours mobiliserait deux leviers complémentaires : la VAE, puis la formation continue diplômante.

Ainsi un travailleur non diplômé dans une entreprise de bâtiment qui travaille dans le domaine du chauffage pourrait se voir attribuer un CAP de chauffagiste ; il deviendrait de ce fait ouvrier qualifié en installation de systèmes de chauffage pour maisons, bâtiments industriels, etc. Ensuite on lui proposerait, dans le cadre de la formation continue, un parcours de baccalauréat professionnel, comme le bac professionnel « Énergétique ». Sur un horizon de dix ans, il aurait de ce fait une perspective de carrière, une formation et des compétences élargies, ainsi que plus de possibilités de mobilité. Les personnes, initialement non diplômées et souvent non qualifiées, seraient de ce fait moins à la merci de la conjoncture économique.

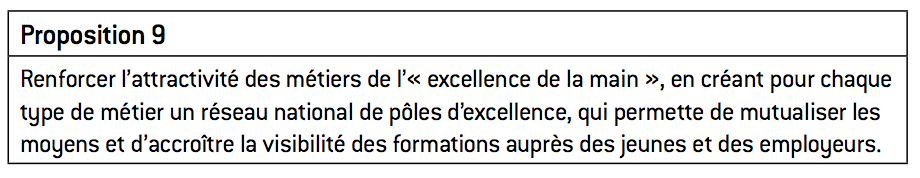

Renforcer l’attractivité des formations de l’« excellence de la main »

Les politiques récentes ont fortement valorisé les études longues et la recherche fondamentale, notamment au travers de l’autonomie des universités et des investissements d’avenir, dont les effets seront bénéfiques à long terme pour notre économie. Il est toutefois nécessaire de compléter cet effort par une valorisation accrue des formations appliquées et courtes, liées à ce que l’on appelle parfois l’« excellence de la main ». Les filières professionnelles et l’apprentissage ont longtemps pâti d’une image négative aux yeux du grand public, et tout particulièrement les filières industrielles. Trop longtemps, l’idée selon laquelle la réussite professionnelle passait par l’acquisition de connaissances abstraites et de diplômes de plus en plus élevés s’est largement diffusée et a pris appui sur un certain mépris envers les professions dites « manuelles ». On peut d’ailleurs constater qu’en France, trop longtemps, les formations débouchant sur les emplois d’ouvriers qualifiés étaient plutôt réservées aux élèves en difficulté scolaire, qui s’y trouvent le plus souvent orientés par défaut.

Certes, la rénovation de la filière professionnelle et celle des STS portent progressivement leurs fruits et celle du baccalauréat technologique va également redynamiser ces cursus. Certes, le discours positif porté depuis quelques années sur l’apprentissage constitue une petite « révolution culturelle ». Mais une dichotomie forte subsiste encore entre les filières tertiaires souvent plébiscitées par les jeunes, qui estiment, parfois à tort, qu’elles peuvent plus facilement déboucher sur des emplois et les filières industrielles, plus délaissées.

Afin de renforcer l’attractivité des métiers dits d’« excellence de la main », la mise en réseau constitue un levier efficace et rapide, qui permet à la fois de renforcer les pépites qui peuvent se trouver éparses sur le territoire national et d’atteindre une taille critique, permettant de positionner ces réseaux sur le plan international. Par exemple, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, une école nationale de l’hôtellerie et de la cuisine française serait composée d’un réseau des meilleurs lycées hôteliers de France, avec circulation des meilleurs ouvriers de France ou meilleurs professeurs au sein de ce réseau.

Renforcer la visibilité internationale des formations aux métiers de la création

Les parcours d’excellence ont longtemps été assimilés en France à l’univers fermé des grandes écoles et au seul registre de la formation intellectuelle, que ce soit dans le domaine scientifique, commercial ou des humanités. Au niveau international, les classements des écoles et universités es plus prestigieuses – à l’image du classement de Shanghai – n’échappent pas à cette règle : portés par la volonté de développer la « société de la connaissance », ils sont également opérés sur la base de critères d’excellence scientifique et académique, et n’incluent pas les formations à finalités pratiques. Par exemple, les meilleures formations mondiales dans des domaines comme la cuisine, Internet, le design ou l’architecture ne sont pas recensées dans ce type de classement. Il est temps de donner une meilleure visibilité internationale aux formations d’excellence dans les domaines de la créativité. Aussi, nous proposons que la France prenne l’initiative de lancer un « classement de Paris », classement international des meilleures formations et écoles supérieures aux métiers de la création. Le classement regrouperait un large domaine de formations telles que : les arts culinaires, le design, la mode, le cinéma, les jeux vidéo, l’architecture, etc. Ce classement permettrait à la fois de valoriser les formations françaises, souvent bien positionnées et de disposer d’un véritable benchmark de nos principaux concurrents, afin de mener des stratégies d’amélioration de notre offre.

Conclusion

Pour renouer avec le succès à l’exportation, la France doit aujourd’hui davantage miser sur le développement d’une compétitivité qualité que sur un hypothétique rétablissement de sa compétitivité coût. Mais une telle ambition suppose d’élargir notre vision de la compétitivité au-delà des frontières usuelles que sont la recherche-développement, les secteurs high tech et l’enseignement supérieur long pour passer à une approche qui mise sur la qualité des produits et services et sur la créativité industrielle dans tous les secteurs de notre économie – agroalimentaire, tourisme, automobile, etc. – et sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette ambition suppose aussi de sortir d’une vision trop étroite de la qualification, souvent assimilée aux formations supérieures longues. De ce point de vue, le fameux « agenda de Lisbonne » n’a répondu qu’à la moitié du problème : quel avenir propose-t-on aux 50% de jeunes qui n’iront pas jusqu’à bac+3 ? Nous devons aller vers une approche plus large et diversifiée de la qualification qui mette l’accent sur la maîtrise de compétences minimales par chaque individu, sur la diversification des parcours d’excellence, sur la validation des acquis de l’expérience et sur la formation professionnelle continue pour les moins qualifiés. Dit en d’autres termes, l’enjeu de la compétitivité consiste non seulement à former plus d’ingénieurs et de cadres supérieurs mais aussi et surtout à offrir une qualification à chaque Français. Pour que la qualité des produits soit l’affaire de tous, encore faut-il que chaque Français soit directement associé à la grande bataille de la compétitivité. C’est à cette condition que nous pourrons repartir avec succès à la conquête des marchés étrangers. C’est à cette condition que chaque Français verra dans la mondialisation une chance pour son avenir professionnel plutôt qu’une menace pour son emploi. C’est à cette condition enfin que les gouvernements éviteront la nouvelle fracture sociale qui se profile à l’horizon : celle entre qualifiés et non qualifiés.hig

Aucun commentaire.