Pouvoir d’achat : une politique

Le pouvoir d’achat ne se décrète pas

La concurrence : des baisses de prix … et plus encore

Baisser les prix : comment ? jusqu’où ?

Conclusion

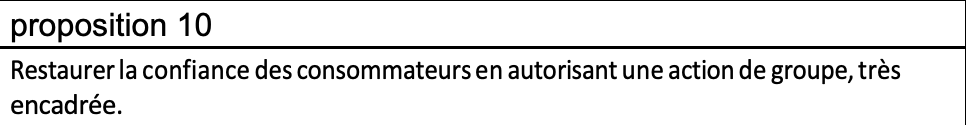

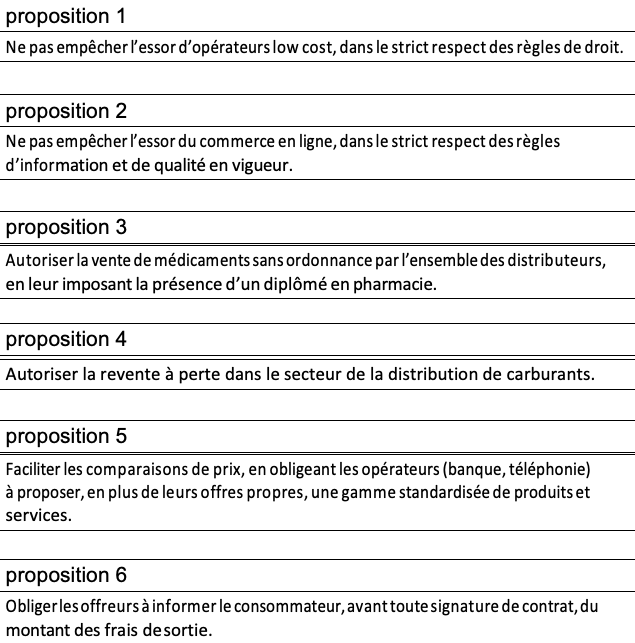

Annexe : 10 propositions

Résumé

Le thème du pouvoir d’achat reste, avec l’emploi, en tête des pré- occupations économiques des Français. Les principaux candidats à la présidentielle 2012 ne vont donc pas manquer de prendre position sur ce sujet incontournable. Exercice difficile, dans la mesure où les leviers traditionnels – revalorisation du Smic, relance fiscale – buttent aujourd’hui sur la contrainte des finances publiques et de la compétitivité. Dans un tel contexte, peut-on encore proposer une politique en faveur du pouvoir d’achat qui aille au-delà des effets d’annonce ? Il existe en réalité de véritables marges de manœuvre, à condition d’agir sur le bon levier : celui de la concurrence, qui permet de faire baisser durablement les prix.

Les réformes pro-concurrentielles présentent également un double avantage : elles ne mobilisent pas de ressources budgétaires supplémentaires et produisent leurs effets de manière rapide et visible pour les consommateurs.

Le renforcement de la concurrence ne doit jamais se faire au détriment de la qualité intrinsèque du produit – la sécurité par exemple – ou par une application au rabais du droit du travail. L’ouverture à la concurrence doit donc être régulée et encadrée. Emmanuel Combe, dans cette note propose une approche pragmatique, au cas par cas, et formule dix propositions concrètes de mesures pro-concurrentielles dans différents secteurs d’activité.

Emmanuel Combe,

Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Voir, en particulier : le baromètre mensuel TNS Sofres sur «les préoccupations des Français» et l’enquête Fondapol sur «la France des classes moyennes» (2010), qui montrent notamment que « le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat » est considéré comme « tout à fait prioritaire » par 53 % des Français.

Voir en particulier Moati et R. Rochefort, Mesurer le pouvoir d’achat, rapport CAE, no 73, 2008, 334 p.

Voir notamment l’enquête Fondapol, op. cit.

Alors que le prix du pétrole et des matières premières connaît une hausse soutenue – et sans doute durable –, le thème du pouvoir d’achat, qui fut l’un des slogans majeurs de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, fait son grand retour dans l’opinion publique : selon des sondages récents, il constitue, après l’emploi, la seconde préoccupation des Français1.

Pourtant, si l’on s’en tient à une approche purement statistique du sujet, l’inquiétude et le pessimisme de nos concitoyens semblent exagérés : en effet, les chiffres de l’Insee invitent plutôt à conclure que le pouvoir d’achat n’a cessé d’augmenter dans notre pays au cours de la dernière décennie, à un rythme annuel de 1,2 %. Les économistes et statisticiens n’ont pas manqué d’analyser ce décalage entre réalité et perception du pouvoir d’achat en invoquant notamment l’essor de nouvelles dépenses contraintes (téléphonie mobile, Internet…), la fréquence différenciée des achats ou bien encore l’effet qualité des produits2.

Pour autant, quelle que soit la pertinence de ces explications, le sentiment d’un déclin du pouvoir d’achat perdure et constitue en tant que tel un sujet politique, qui ne peut rester sans réponse. Qui plus est, une majorité de Français reste convaincue que leur pouvoir d’achat – et, plus globalement, leur niveau de vie3 – va décliner dans la décennie à venir.

Aussi n’est-il guère surprenant que les principaux leaders politiques, de gauche comme de droite, prennent position sur cette thématique en avançant des propositions très volontaristes : primes diverses à la consommation (prime à la casse, etc.), hausse des bas salaires, prime aux salariés, TVA réduite dans certains secteurs, blocage du prix des produits essentiels, etc.

Pour autant, ces différentes propositions et mesures, si elles ont l’avantage d’être visibles et lisibles, auront au mieux des effets limités sur le pouvoir d’achat des Français. En réalité, la question de l’évolution du pouvoir d’achat ne peut se résoudre d’un « coup de baguette magique » : elle renvoie d’abord à une cause structurelle et de long terme, à savoir la faiblesse de la croissance française depuis trente ans.

Mais peut-on politiquement se contenter de dire aux électeurs qu’ils doivent prendre leur mal en patience et se résoudre à voir leur pouvoir d’achat augmenter dans dix ou vingt ans, grâce aux efforts d’investissement consentis aujourd’hui dans l’enseignement supérieur et la recherche-développement ? Sûrement pas. Aussi est-il plus que jamais nécessaire d’explorer, en complément des réformes de long terme, des voies médianes, qui conjuguent à la fois efficacité économique et visibilité politique. De ce point de vue, une politique axée sur la baisse des prix mérite d’être explorée, et ce d’autant qu’elle mobilise peu de nouvelles ressources budgétaires.

Pour obtenir des baisses de prix visibles et durables, il existe en économie un outil qui a fait ses preuves depuis longtemps : la concurrence. Précisons d’emblée que la concurrence n’est pas, comme on l’entend trop souvent, une fin en soi, un dogme, mais simplement un moyen que les pouvoirs publics peuvent mobiliser et mettre au service du bien-être de la population. La concurrence ne doit être encouragée que lorsqu’elle est utile et possible, non pour elle-même. La concurrence n’a pas réponse à tout. En la matière, il faut adopter une démarche pragmatique, au cas par cas : un renforcement de la concurrence peut être bénéfique dans un secteur et apporter peu de gains de pouvoir d’achat dans un autre. Par exemple, la question du prix des logements en France n’a pas grand- chose à voir avec un manque de concurrence, mais s’explique souvent par des pénuries locales.

Lorsque l’on évoque la concurrence et les baisses de prix, la crainte qui s’exprime aussitôt est celle du bon curseur, du bon dosage : jusqu’où peut-on aller pour faire baisser les prix ? Si la baisse de prix doit se traduire par une diminution de la qualité intrinsèque du produit – la sécurité, par exemple – ou par une application au rabais du droit du travail, il s’agit d’une politique en trompe-l’œil : ce que les consommateurs gagnent en prix, ils le perdent en tant que salariés ou en termes de qualité. Nous voudrions justement montrer que le renforcement de la concurrence n’implique pas nécessairement de sacrifier la qualité ou le droit des salariés sur l’autel des prix bas. L’utilisation de la concurrence ne signifie pas qu’il faille tomber dans le laisser-faire : bien au contraire, la concurrence, pour être efficace et effective, a besoin d’être encadrée et régulée.

Le pouvoir d’achat ne se décrète pas

Moati et R. Rochefort, op. cit.

« Le Smic constitue un levier à court terme pour améliorer les conditions de vie des plus modestes et stimuler la La revalorisation de son pouvoir d’achat sera engagée après des années d’abandon par la droite » (p. 13).

Nous pensons en particulier au débat suscité par la publication, en janvier 2011, des données Eurostat sur l’évolution des coûts de main-d’œuvre en France et en Allemagne, chiffres qui ont été révisés à la baisse par l’insee en mars Voir sur ce sujet M. Didier, G. Koléda, Compétitivité France Allemagne : le grand écart, Economica, 2011, 135 p.

Voir P. Champsaur, Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance, rapport du groupe d’experts, La Documentation française, juin 2009.

À comparer aux 9 millions de salariés travaillant dans des entreprises de plus de 50 salariés, aux 16 millions de salariés travaillant dans le secteur privé et aux 23 millions de salariés en France.

Cette mesure est en effet juridiquement possible, au travers de l’article 410-2 du Code de commerce, article qui a été utilisé la dernière fois par le gouvernement Bérégovoy en 1990.

Moati et R. Rochefort, op. cit., p. 132.

Commençons par définir, de manière simple et opérationnelle, la notion de « pouvoir d’achat ». Le pouvoir d’achat correspond à « la quantité de biens et services que l’on peut acheter avec le revenu disponible4». Cela revient à dire que le pouvoir d’achat dépend pour l’essentiel de deux grandes variables :

- le niveau de revenu dont un ménage dispose, une fois qu’il s’est éventuellement acquitté des prélèvements obligatoires ou/et qu’il a perçu des revenus de transfert (allocations familiales par exemple) ;

- le niveau général des prix en vigueur dans le pays, car ce qui compte, en effet, c’est moins ce que l’on gagne sur sa « fiche de paie » que ce que l’on peut réellement s’acheter avec.

En économie, on distingue ainsi le « revenu nominal », qui ne prend pas en compte le niveau général des prix, et le « revenu réel », qui tient compte de l’inflation.

Si l’on raisonne en dynamique, l’augmentation du pouvoir d’achat dans le temps va dépendre de l’évolution relative des deux variables :

- si les revenus nominaux progressent plus vite que l’inflation, le pou- voir d’achat connaîtra une hausse ;

- a contrario, si l’inflation augmente plus vite que les revenus nominaux, le pouvoir d’achat diminuera (par exemple, si le salaire d’une personne augmente de 1% au cours de l’année mais qu’en même temps l’inflation annuelle atteint 2%, son pouvoir d’achat a en réalité diminué, en dépit de la hausse de son revenu nominal).

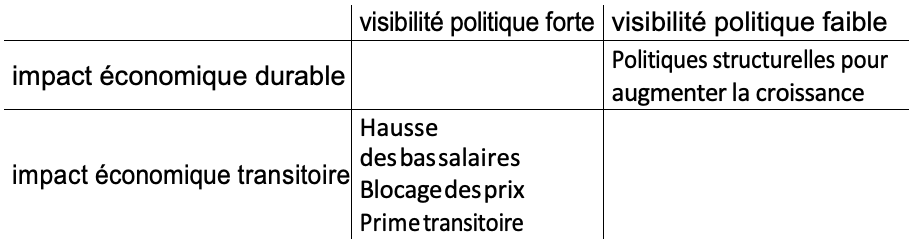

Nous voyons donc que les pouvoirs publics disposent de deux leviers principaux pour agir sur le pouvoir d’achat : les revenus et les prix. Chacun de ces leviers peut faire l’objet de différentes mesures, qui ne s’inscrivent pas, à l’évidence, dans la même temporalité économique et politique : une hausse du Smic a par exemple un effet immédiat et visible sur les revenus, alors qu’une action sur le taux de croissance de l’économie française, qui permettra demain de créer des emplois et donc du pouvoir d’achat, relève de mesures structurelles, dont les effets ne se font sentir qu’à long terme.

Pour des raisons évidentes de visibilité, les décideurs politiques affichent une préférence marquée pour les mesures de court terme, même si leurs effets économiques s’avèrent souvent transitoires et limités.

Pouvoir d’achat : les limites du court-termisme

La tentation la plus fréquente pour doper de manière visible le pouvoir d’achat consiste à augmenter les revenus nominaux, notamment au travers d’une revalorisation des bas salaires. Cette politique est aujourd’hui revendiquée par plusieurs partis politiques, au premier rang desquels le Parti socialiste qui, après avoir proposé en 2007 le Smic à 1.500 euros brut, a inscrit dans son projet de programme pour 2012 une proposition plus prudente de « revalorisation5».

En soutien d’une telle politique des revenus, le cas allemand est sou- vent mis en avant, avec une rengaine : puisque les Allemands ont « lâché du lest » en 2010 sur les salaires, pourquoi la France ne pourrait-elle pas lui emboîter le pas ? Mais c’est oublier que la France n’est pas l’Allemagne. Parmi les nombreuses différences, nous pouvons mentionner le fait que :

- les exportations françaises, notamment dans l’industrie, sont plus sensibles aux variations de coûts et de prix que celles des Allemands, qui ont davantage misé sur la «compétitivité hors prix» (image de marque, innovation…) ;

- en dépit des incertitudes statistiques sur l’ampleur de l’écart de coût du travail entre les deux pays6, le coût horaire du travail a progressé bien plus vite depuis 2000 en France qu’en Allemagne, qui a mené une politique d’austérité salariale pendant près de dix ans ;

- les performances économiques allemandes contrastent avec la faiblesse de la croissance française et autorisent un « coup de pouce » : la revalorisation salariale apparaît comme la conséquence d’une croissance économique soutenue et non comme sa cause.

Plus fondamentalement, les marges de manœuvre en matière de revalorisation des bas salaires, tout particulièrement du Smic, se révèlent assez étroites et semées d’embûches.

Rappelons tout d’abord quelques chiffres qui viennent relativiser la pertinence du débat :

- le Smic horaire reste en France l’un des plus élevés des pays de l’OCDE, en dépit des allégements successifs de charges sur les bas salaires ;

- depuis dix ans, si le Smic n’a progressé que de 6% en valeur réelle, il n’en va pas de même du pouvoir d’achat des ménages rémunérés au Smic, qui a fortement augmenté grâce à la Prime pour l’emploi et au RSA7 : pour avoir une juste vision des choses, il convient donc de raisonner en termes de revenu disponible et pas seulement de salaire minimum.

Au-delà de ces chiffres, toute politique volontariste sur le Smic porte son lot d’effets secondaires indésirables. En premier lieu, il est probable que les entreprises, notamment dans les secteurs abrités de la concurrence mondiale et à forte intensité de main-d’œuvre, répercuteront une forte hausse du Smic sur le prix de vente de leurs produits. Ce risque de « spirale salaire/prix » a déjà été observé dans le passé en France. De même, une hausse marquée du Smic risque d’entraîner des comportements de substitution capital/travail, une éviction du marché du travail des travailleurs les plus fragiles, des délocalisations dans les secteurs à forte intensité en travail non qualifié ou bien encore un aplatissement de l’échelle des salaires.

Notons que la gauche n’a pas le monopole du court-termisme en matière de pouvoir d’achat. La décision, par exemple, d’instaurer une prime aux salariés des entreprises qui augmentent leurs dividendes s’inscrit dans la même veine et appelle également de fortes réserves. Rappelons-en le principe : toute entreprise de plus de 50 salariés qui distribue des dividendes en hausse à ses actionnaires devra verser une prime à ses salariés, prime qui sera exonérée de charges sociales jusqu’à hauteur de 1.200 euros. La prime ne concernera au mieux que 4 millions de salariés8, travaillant essentiellement dans de grandes entreprises, qui offrent en général des conditions salariales avantageuses au travers de systèmes d’intéressement ou de participation. À ce titre, on peut considérer que la prime présente un caractère anti redistributif. En second lieu, la prime aura un effet essentiellement transitoire sur la consommation des ménages, dans la mesure où elle ne constitue pas un revenu récurrent : rien n’est dit quant à sa pérennité au-delà de l’année 2011.

Outre la politique des revenus, plusieurs voix se sont également élevées pour réclamer le retour à une forme de « politique des prix ». Ainsi Ségolène Royal a-t-elle proposé, en avril 2011, de bloquer pendant six mois le prix des carburants et de cinquante produits de base alimentaires et d’entretien9. Dans la même veine, dans son programme pour la présidentielle, le PS propose de plafonner des loyers dans les « zones de spéculation immobilière ». Au-delà de sa visibilité médiatique, ce type d’annonce relève de la « politique de l’autruche » : ce n’est pas en bloquant le thermomètre que l’on empêche la température de monter. Pire encore, le blocage temporaire des prix engendre plusieurs effets pervers qui sont bien connus :

- lorsqu’une entreprise est contrainte sur son prix de vente, elle est tentée de dégrader la qualité du produit pour reconstituer sa marge, surtout si le prix de ses matières premières continue à augmenter ;

- le blocage des prix est anti redistributif, puisqu’il profite également aux ménages aisés. Il est sans doute plus judicieux économiquement d’augmenter les revenus de transfert en direction des ménages les plus fragiles ou les plus exposés à la hausse de certains prix, telle l’essence ;

- le blocage des prix n’étant pas éternel, la sortie du blocage risque d’engendrer un effet de rattrapage très fort, surtout dans le cas de l’essence où la tendance devrait être durablement haussière. En ce sens, le blocage n’est qu’un moyen de reporter dans le temps – et sur d’autres responsables politiques – le problème, au risque de l’amplifier ;

- le signal des prix est brouillé, alors qu’il constitue un élément essentiel dans les décisions de consommation : l’essence chère constitue en effet un signal qui habitue, petit à petit, les consommateurs à la rareté à venir du produit, ainsi qu’un moyen d’inciter les ménages à modifier leurs comportements dans un sens plus « vertueux », par exemple en s’orientant vers des véhicules hybrides ; brouiller ce message revient à ne pas inciter les ménages à modifier leurs comportements.

Pouvoir d’achat : concilier efficacité et visibilité

Si les mesures de court terme sont d’une efficacité limitée, quelles poli- tiques permettraient d’augmenter durablement le pouvoir d’achat des Français de façon vécue et visible ? La réponse est bien connue de tous les économistes : le meilleur allié de la hausse du pouvoir d’achat, c’est une croissance plus forte. Comme le notent Rochefort et Moati, « le point de croissance qui manque à la France depuis de longues années est aussi celui qui finalement explique une faible progression du pou- voir d’achat par tête10». En effet, un rythme de croissance plus soutenu engendre des revenus supplémentaires, que ce soit au travers de créations d’emplois ou bien de hausses des rémunérations permises grâce aux gains de productivité.

Les principaux leviers pour doper notre croissance potentielle ont été maintes fois identifiés dans différents rapports (CAE, rapport Attali, rapport Camdessus, notamment), sans qu’il soit besoin d’y revenir en détail : augmentation du temps de travail sur le cycle de vie, investissement dans la recherche-développement et l’enseignement supérieur, etc. On peut à cet égard noter que plusieurs réformes structurelles engagées depuis 2007 vont dans le bon sens, comme la réforme du crédit d’impôt recherche (CIR) ou l’effort d’investissement sans précédent consenti dans l’enseignement supérieur et la recherche. Il est toutefois périlleux politiquement de ne miser que sur des réformes structurelles, dont les effets sont diffus et à long terme, alors même que les Français attendent des résultats visibles et à court terme.

Nous voyons ici qu’en matière de pouvoir d’achat, comme sur d’autres sujets, les décideurs politiques sont pris dans un véritable dilemme entre efficacité économique et « rendement » politique des réformes, entre court terme et long terme : les mesures de court terme sont peu efficaces, mais donnent le sentiment du volontarisme politique ; les politiques de long terme sont efficaces, mais ne répondent pas à l’impatience légitime d’une partie de la population.

À vrai dire, ce dilemme n’est pas totalement insurmontable : une solution consiste à miser sur des réformes ayant à la fois un effet visible, rapide et durable sur le niveau des prix, tout en stimulant l’emploi et la croissance à plus long terme. Les réformes en faveur d’une baisse des prix, au moyen d’une plus grande concurrence sur le marché des biens et services, en sont une illustration.

La concurrence : des baisses de prix … et plus encore

Pour bien comprendre ce qu’est la concurrence, il faut sans doute revenir à la traduction anglaise du terme, competition, qui, en français, relève plutôt du domaine La concurrence est semblable à une course cycliste, à laquelle tout le monde peut participer et où chacun peut prétendre gagner en fonction de ses mérites ; mais le fait d’avoir gagné une étape ne préjuge en rien des performances futures.

Commençons par rappeler ce qu’est fondamentalement la concurrence. La concurrence peut se définir comme un processus permanent d’entrées et de sorties d’entreprises sur le marché, au gré des innovations et des changements de comportement des consommateurs. Cela signifie qu’une entreprise qui propose un produit moins cher ou mieux adapté aux attentes de la clientèle pourra trouver rapidement une place sur le marché. La concurrence n’est d’ailleurs pas antinomique avec le fait qu’une entreprise soit à un moment donné dominante sur le marché : si elle offre des produits meilleurs que ceux de ses concurrents, ces derniers vont péricliter et lui laisser la place. Mais cette suprématie ne durera sans doute pas très longtemps : de nouveaux entrants, attirés par les profits, viendront à leur tour, contester sa domination11.

La concurrence engendre un double dividende économique : elle offre aux consommateurs des prix plus bas et des produits plus variés aujourd’hui ; elle stimule la croissance et l’emploi demain. Ces deux effets ne se manifestent pas dans la même temporalité économique : l’effet sur les prix est assez rapide à observer, tandis que celui sur la croissance et l’emploi joue à plus long terme.

À court terme : des baisses de prix, une offre élargie

Commençons par le premier effet de la concurrence, le plus visible : la baisse des prix et l’élargissement de l’offre.

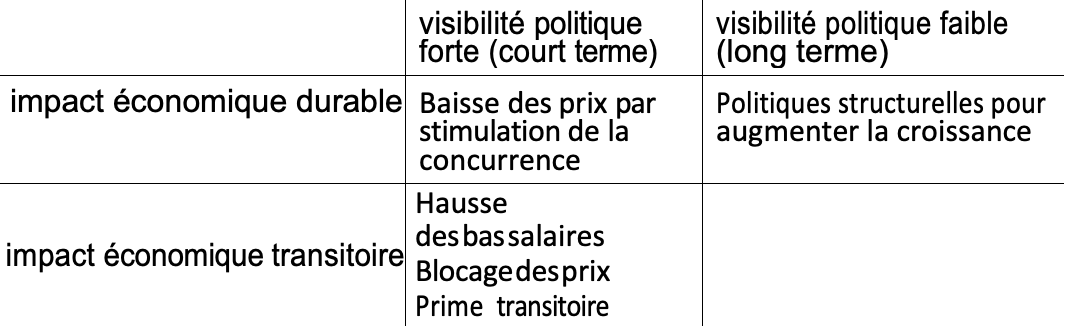

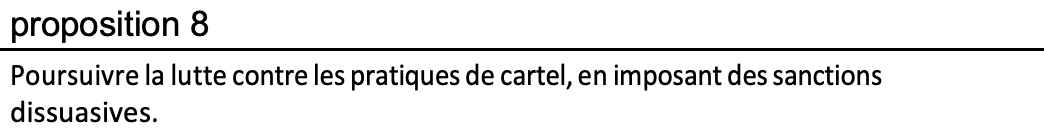

Le nouvel entrant, qui a des coûts souvent plus faibles que les insiders ou qui n’a pas encore une réputation suffisante auprès des consommateurs, va pénétrer le marché en proposant des prix plus bas. Par exemple, dans le secteur aérien, les études empiriques convergent pour estimer que les compagnies low cost, qui ont réussi à baisser les coûts unitaires d’environ 40% par rapport aux compagnies historiques, ont partiellement répercuté cette baisse dans le prix du billet, qui a diminué d’environ 30% en Europe. Ainsi, selon une étude récente du cabinet RDC (2011), l’écart de prix sur le marché français (lignes domestiques et internationales) entre une compagnie major et une low cost est de 41 à 53% (sans prendre en compte les charges additionnelles) et de 25 à 35% si l’on inclut les charges additionnelles (graphique 1).

Ces baisses de prix ont contribué à démocratiser le transport aérien en favorisant l’accès du plus grand nombre à l’avion. On mentionnera en particulier le succès que rencontrent en France certaines lignes internationales : chaque année, ce sont plus de 5 millions de passagers qui se rendent de la France vers le Maroc, dont le ciel est largement ouvert aux low cost. Dans l’alimentaire, la progression en France du hard discount dans les années 2000 a également contribué à la modération des hausses de prix. Ainsi, en 2007, UFC-Que Choisir a comparé les prix dans plus de 1.200 magasins appartenant à différentes enseignes. Le résultat est sans appel : l’écart de prix entre une enseigne premier prix et un pur hard discount peut atteindre jusqu’à 20%.

De même, dans la banque de détail, UFC-Que Choisir montre que le même panier de services est facturé 20 à 30 % moins cher dans une banque low cost par rapport à une banque de réseau.

Graphique 1 : Prix moyens des billets selon la date de réservation

Source :

RDC, 2011.

Ainsi, dans le domaine alimentaire, les études et tests menés par des associations de consommateurs comme uFC-que Choisir et par le Conseil national de l’alimentation concluent à une qualité intrinsèque équivalente des produits low cost par rapport aux produits premier prix des grandes enseignes, pourtant plus

À moins qu’ils ne parviennent à se différencier suffisamment par la qualité, ce qui, d’une autre façon, bénéficie également aux consommateurs.

Il est intéressant de noter que ce gain pour la collectivité est plus élevé que la perte de profit des trois opérateurs, estimée à 852 millions d’euros. Voir DGTPE, La Valorisation des fréquences du dividende numérique, document de travail no 15,

Les MVNO ne possèdent pas de spectre de fréquence propre et utilisent le réseau de l’un des trois opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom).

Cette forte progression des MVNO ne s’explique pas seulement par l’arrivée prochaine de Free ; en particulier, l’épisode de la hausse de la TVA sur la téléphonie mobile au 1er janvier 2011 a conduit plus de 500.000 clients à quitter un des trois opérateurs de réseau pour se diriger vers un MVNO.

Voir en particulier Dresner, J. Lin et R. Windle, « The impact of low cost carriers on airport and route competition », Journal of Transport Economics and Policy, no 30, 1996, p. 309-328 ; S. Morrison, « Actual, adjacent and potential competition: estimating the full effect of southwest airlines », Journal of Transport, Economics and policy, no 35, 2001, p. 239-256 ; A. Goolsbee et C. Syverson, « How do incumbents respond to the threat of entry? Evidence from the major airlines », Quarterly Journal of Economics, no 123(4), 2008, p. 1611-1633 ; B. Daraban et G. Fournier, « incumbent responses to low cost airline entry: an SAR panel data analysis », working paper présenté à l’international industrial Organization Conference, Arlington, 2007, 29 p.

Voir Combe, Les vertus cachées du low cost aérien, note Fondapol, 2010, 42 p.

Voir Crépon et R. Duhautois, « Ralentissement de la productivité et réallocations d’emplois : deux régimes de croissance », Économie et Statistique, no 367, p. 69-82. un constat similaire peut être fait sur les États-unis : Baily, E. Bartlesman et J. Haltiwanger, « Labor productivity: structural change and cyclical dynamics », Review of Economics and Statistics, no 3, p. 420-433.

Ces gains de pouvoir d’achat ne sont pas en trompe-l’œil et ne correspondent pas à une dégradation de la qualité intrinsèque des produits : si le low cost supprime la qualité accessoire (présentation, fonctions secondaires…), il ne touche jamais à la qualité non négociable (sécurité alimentaire, sécurité aérienne…), dans la mesure où les réglementations en vigueur permettent de leur imposer des normes suffisantes (cf. infra)12.

La baisse de prix ne se limite pas au nouvel entrant et se diffuse à l’ensemble du marché : face à la menace de nouveaux concurrents, tous les acteurs sont contraints d’ajuster leur prix à la baisse13. La baisse des prix ne profite donc pas seulement à ceux qui rejoignent le nouvel opérateur : elle bénéficie aussi à ceux qui sont restés chez les opérateurs installés.

Ainsi, dans le cas de l’entrée prochaine de Free, prévue en janvier 2012, sur le marché de la téléphonie mobile, Bercy avait estimé en 2009 que la baisse de prix chez les trois opérateurs installés (Bouygues Telecom, Orange, SFR) devrait atteindre 7%, ce qui représente un gain annuel de pouvoir d’achat de plus de 1,2 milliard d’euros14. Avant même l’arrivée de Free, les opérateurs installés ont lancé dès 2011 une véritable « guerre des prix », notamment au travers de leurs opérateurs mobiles virtuels (Mobile Virtual Network Operator, ou MNVO)15. À vrai dire, le marché du mobile n’avait jamais connu une telle animation concurrentielle : un nouveau MVNO, Prixtel, a fait son entrée sur le marché, avec un positionnement agressif sur le prix ; le groupe La Poste a lancé une offre mobile, Virgin Mobile va devenir un full MVNO, SFR a baissé le prix de ses forfaits, etc. En l’espace d’un an, le parc des abonnés aux MVNO est passé de 3 millions à 4,6 millions de clients, et la part de marché des MVNO a quasiment doublé en l’espace de deux ans, passant de 5,3 à 10% en mars 201116. Outre des baisses de prix, les MVNO ont multiplié les innovations commerciales, en lançant des offres mobiles sans terminal (à l’image de La Poste), des offres quadruple play (fixe- mobile-Internet-TV), des formules sans engagement de durée (SFR), etc. De même, dans le domaine de l’aérien, les études économiques mon- trent que l’entrée d’un low cost sur une ligne déjà opérée par un concurrent conduit ce dernier à ajuster son prix, dans une fourchette comprise entre 22 et 46%17. Le gain de pouvoir d’achat qui en résulte apparaît élevé : dans le cas de Lyon, nous l’avons précisément estimé à 360 millions d’euros sur la période 2007-2009, dont la majeure partie revient aux clients des compagnies historiques18. Si l’on extrapole ce résultat sur l’ensemble des 81 lignes low cost en situation de concurrence en France, il est probable que le gain de pouvoir d’achat dépasse le milliard d’euros sur la période 2007-2009.

… plus de croissance et d’emplois à terme

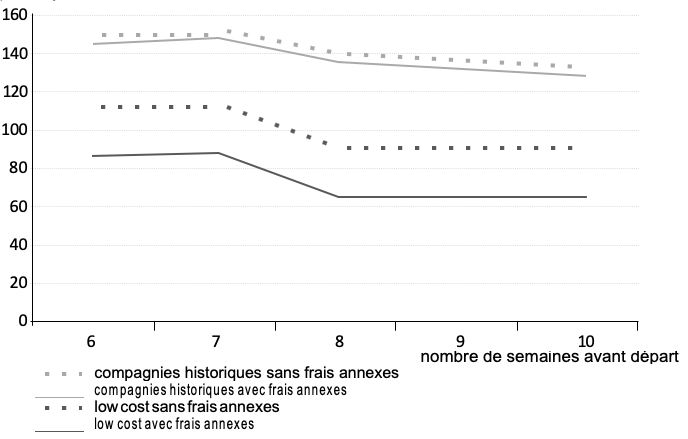

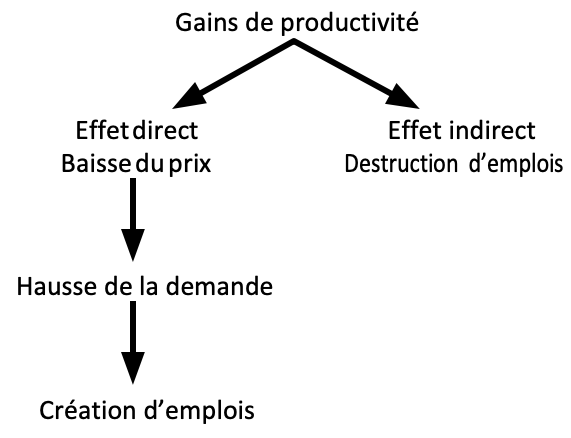

À plus long terme, les gains de la concurrence vont bien au-delà de la baisse des prix et de la variété des produits. Contrairement aux idées reçues, la concurrence stimule la croissance et crée de l’emploi, grâce aux gains de productivité et au progrès technique qu’elle engendre. Il s’agit là d’une idée bien connue des économistes, mais qui a du mal à se faire entendre : la productivité n’est pas l’ennemi de l’emploi, bien au contraire. Une étude sur la France montre ainsi qu’au cours des années 1980-1990 ce sont les entreprises dont la productivité a cru le plus vite qui ont créé le plus d’emplois19. Comment expliquer un tel résultat, pour le moins paradoxal ?

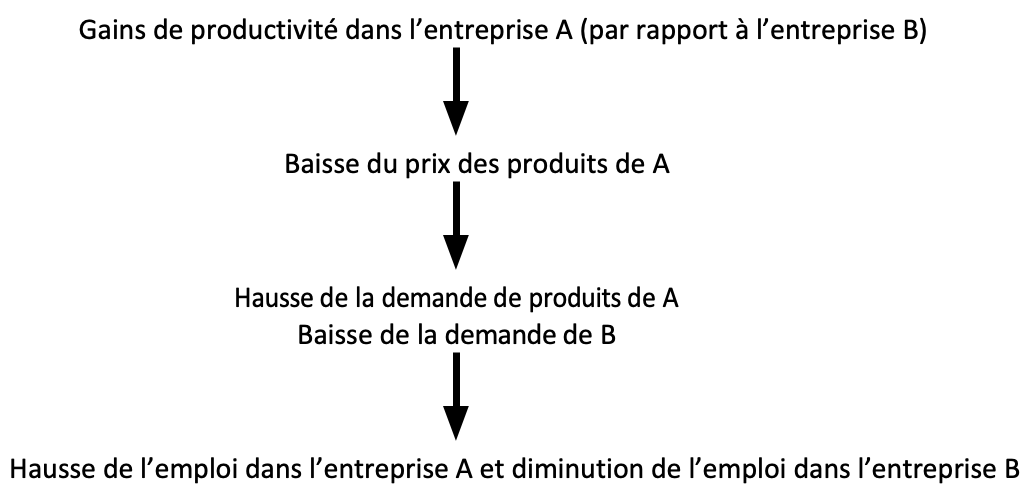

En premier lieu, une productivité plus forte conduit à une diminution du prix, qui stimule en retour la demande dans le secteur et donc l’emploi (graphique 2). Tout va dépendre de l’importance de la réaction de la demande à la baisse du prix.

Graphique 2 : L’ effet direct de la productivité sur l’emploi

« Analyse de l’impact du marché unique de l’aviation sur l’emploi et les conditions de travail pour la période 1997-2007 », document de travail 503 des services de la Commission, 41 p.

Dans une étude antérieure, l’autorité britannique de régulation de l’aviation (Civil Aviation Authority) parvenait à une conclusion identique : sur la période 1992-2001, l’emploi total dans les compagnies aériennes a connu une légère augmentation de 6%, passant de 380.000 à 402 000.

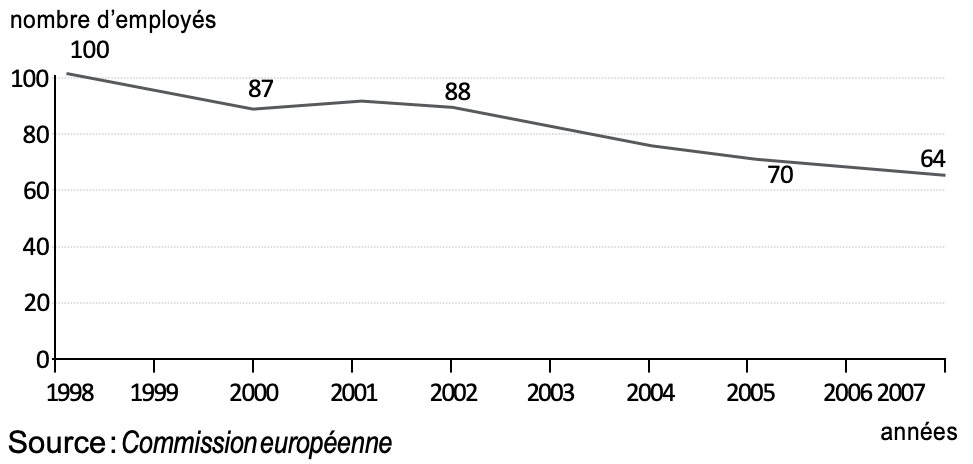

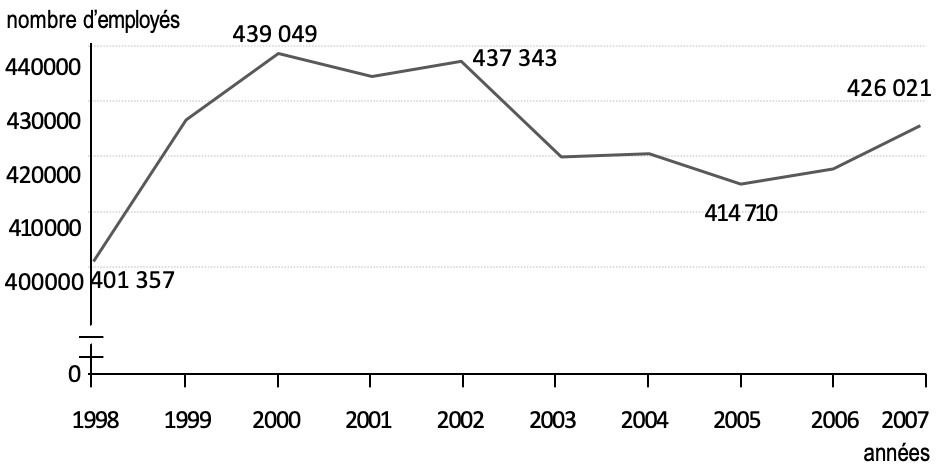

Prenons à nouveau l’exemple de l’aérien en Europe : selon une récente étude de la Commission européenne (2010)20, la libéralisation du trans- port aérien après 1993 et l’intensification de la concurrence se sont traduites par des gains de productivité de l’ordre de 36%, au cours de la période 1998-2007 (graphique 3).

Cette hausse de la productivité aurait dû conduire logiquement à une contraction de l’emploi dans l’aérien, mais c’est oublier que les gains de productivité ont permis de baisser le prix du billet, ce qui a entraîné une forte augmentation du trafic, et donc la création d’emplois : au cours de la période 2000-2007, le nombre de passagers transportés en intra-européen a augmenté de 40%, passant de 367 à 520 millions. La Commission en conclut que « cet accroissement de 150 millions de passagers a permis de maintenir le volume d’emploi global sur la période et même d’accroître de 25.000 le nombre d’emplois » (p. 5-6), en dépit des fluctuations de court terme (graphique 4)21.

Graphique 3 : Nombre d’employés dans l’aérien pour 1 000 passagers (union européenne)

Source :

Commission européenne.

Graphique 4 : Évolution totale de l’emploi dans le transport aérien (union européenne)

Source :

Commission européenne.

Cet effet demande ne signifie pas que l’emploi augmente de manière uniforme dans toutes les entreprises du secteur : bien au contraire, les entreprises qui réalisent les gains de productivité les plus élevés se développent rapidement, tandis que les autres vont stagner, voire péricliter (graphique 5). Dans le cas de l’aérien, les créations d’emplois se trouvent plutôt au sein des compagnies low cost, tandis que les compagnies traditionnelles voient leurs effectifs stagner ou décliner.

Graphique 5 : Gains de productivité et réallocations d’emploi entre entreprises

ODiT France, « Transport aérien et développement touristique », Analyse et Perspectives, no13, 2008, 152 p.

Ainsi le faible prix du billet peut inciter un individu aisé à acheter une résidence secondaire dans la région desservie par le low cost, créant ainsi une demande locale et durable de biens et Certains aéroports, tel Bergerac, sont parvenus à consolider un trafic important et régulier en provenance de l’étranger, avec un impact marqué sur l’économie locale : la Dordogne constitue ainsi un département très attractif pour les Britanniques.

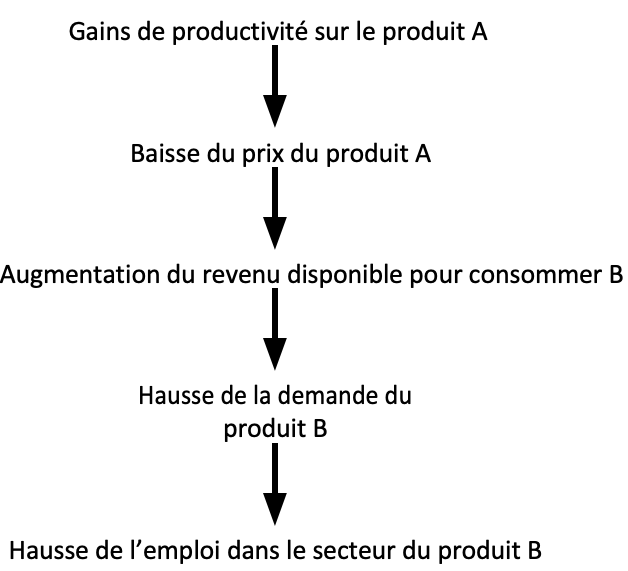

On pourrait objecter que l’effet demande ne joue que si la demande est sensible au prix. Or il existe des produits pour lesquels une baisse du prix influe peu sur le niveau de consommation : par exemple, si le prix des produits alimentaires de base (farine, œufs, etc.) diminue, les ménages ne vont pas forcément en consommer plus. Mais c’est oublier que leur pou- voir d’achat va augmenter, puisqu’ils vont dépenser moins pour acheter la même quantité de produits. Un second effet, plus indirect, va alors se produire : le supplément de pouvoir d’achat permettra aux ménages d’acheter des produits qu’ils ne consommaient pas ou peu jusqu’ici, faute de revenus suffisants : par exemple, la baisse du prix des produits alimentaires de base pourra les inciter à acheter plus de viande ou de fruits et légumes, voire des produits de luxe accessibles comme le parfum (graphique 6). À nouveau, le cas du low cost aérien illustre parfaitement cet effet de report de la consommation sur de nouvelles dépenses : selon une étude d’ODIT France22, réalisée sur un échantillon de cinq aéroports régionaux accueillant des low cost, l’économie réalisée sur le prix du billet d’avion a conduit entre 35 et 60% des passagers à dépenser plus sur place ou à réserver un hébergement de standing supérieur23. Les gains indirects en emplois qui résultent de cette demande complémentaire seraient compris en France pour l’année 2007 entre 103.000 et 114.000 emplois, dont la moitié créée par l’arrivée de compagnies low cost.

Graphique 6 : Gains de productivité et demande induite

Baisser les prix : comment ? jusqu’où ?

Pour une présentation du modèle low cost, voir Combe, Le Low Cost, Repères/La Découverte, 2011.

Tel a été par exemple le cas en italie, où la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair a été condamnée par l’Organisation italienne de l’aviation civile à 3 millions d’euros d’amendes pour avoir violé dans 178 cas ses obligations légales d’assistance aux passagers en cas d’annulation d’un vol.

La filiale à bas coût d’Air France, Transavia, ne dispose pas en effet d’une taille critique comparable aux leaders européens du secteur (easyJet, Ryanair ou Air Berlin).

Voir Askenazy et K. Weidenfeld, Les Soldes de la loi Raffarin: le contrôle du commerce alimentaire, Presses de l’ENS, 2007, 60 p.

Zone géographique de référence d’un magasin, celle d’où provient la majorité de ses clients.

Voir par exemple Biscourp, X. Boutin et T. Vergé, « The effects of retail regulations on price: evidence from the Loi Galland », document de travail insee G2008/02, 2008, 40 p.

Si la concurrence constitue un puissant levier de baisse des prix, reste à déterminer quels types de mesures peuvent être mis en œuvre. Soulignons d’emblée qu’à la suite du rapport Attali, plusieurs réformes pro-concurrentielles ont été engagées par le gouvernement Fillon, que ce soit au travers de mesures sectorielles (téléphonie mobile, banque ou distribution alimentaire, etc.) ou transversales (création de l’Autorité de la concurrence, etc.). Pour autant, des marges de manœuvre existent encore dans notre pays, sans qu’il soit besoin de « tomber dans l’excès ». Nous voudrions montrer que le renforcement de la concurrence n’implique pas de sacrifier la qualité, la sécurité des produits ou le droit des salariés.

Laisser entrer les acteurs à bas prix… avec des règles du jeu

Les baisses de prix sont souvent le fait de nouveaux opérateurs, qui rentrent sur le marché avec des modèles économiques innovants. Ainsi, au cours de la décennie 2000, le low cost ou le commerce en ligne sont venus tirer les prix vers le bas, en redéfinissant les contours du produit et du service.

Face à ces modèles novateurs, les pouvoirs publics doivent adopter une attitude équilibrée : ils ne doivent pas entraver leur développement, au travers de réglementations trop « malthusiennes » ou trop favorables aux insiders, tout en veillant à ce qu’ils respectent pleinement les règles de droit qui s’imposent à tous et qui permettent de garantir une concurrence loyale, équitable, mais surtout un niveau de qualité minimum pour les consommateurs.

Low cost

Prenons l’exemple du low cost, modèle qui a conquis une majorité de Français – 61 % d’entre eux disent par exemple fréquenter le hard discount. Ce modèle repose avant tout sur une véritable innovation organisationnelle consistant à simplifier à l’extrême un produit ou service – ce qui permet de faire baisser les coûts et, par translation, les prix24. Il ne s’agit donc pas, comme on l’entend trop souvent, d’un modèle « artificiel » prospérant sur l’exploitation des salariés ou le non-respect des règles de droit : ainsi, la compagnie américaine Southwest Airlines est réputée pour la sécurité et la ponctualité de ses vols, tandis que ses salariés sont majoritairement syndiqués et bénéficient de conditions de tra- vail et de rémunération équivalentes à celles des compagnies classiques. Pour autant, il faut bien admettre que le modèle low cost a connu des dérives, en particulier lorsque des entreprises ont baissé leurs coûts artificiellement, au mépris des règles en vigueur. Par exemple, certaines compagnies aériennes low cost ont affiché dans le passé des prix d’appel à 1 euro sur Internet, sans inclure les taxes et redevances aéroportuaires, comme cela est exigé par la réglementation communautaire. De même, le récent événement du nuage de cendres en avril 2010 a montré que certaines compagnies low cost ne se conformaient pas aux règles européennes relatives à l’indemnisation des passagers. Comme l’a rappelé clairement la Commission européenne, « il n’y a pas de droits des passagers au rabais pour les compagnies à bas coûts » : il appartient aux pouvoirs publics de faire respecter les règles par tous les acteurs, low cost ou non, au besoin en usant de sanctions pécuniaires25. La vraie baisse de prix, celle qui est durablement bénéfique aux Français, ne peut être obtenue que par les mérites.

Si par conséquent le low cost – comme toute activité économique en développement – n’est pas exempt de reproches et dérives, il ne mérite pas pour autant un discours stigmatisant, comme celui que l’on trouve par exemple dans le projet du Parti socialiste pour 2012, dans lequel la «compétitivité low cost» est assimilée au « moins de règles, moins de salaires, moins de droits sociaux, moins d’investissements pour le futur » (p. 4). En réalité, un pays comme la France n’a pas à choisir entre le low cost et les produits de gamme, car les deux sont complémentaires. La France peut continuer à être la patrie du luxe et de l’excellence, tout en misant sur le low cost dans certains secteurs. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’en Allemagne le low cost est beaucoup plus développé qu’en France, notamment dans l’aérien et la distribution alimentaire, ce qui n’empêche pas les Allemands d’avoir une production industrielle réputée pour sa qualité.

La volonté légitime de réguler le low cost ne doit pas non plus conduire à une attitude trop conservatrice, qui bloque l’émergence de nouveaux acteurs économiques plus efficaces. Si l’on prend l’exemple de l’aérien en France, force est de constater que nous n’avons pas réussi à créer en l’espace de quinze ans un opérateur low cost d’envergure européenne sous pavillon national, capable de rivaliser avec les leaders européens du secteur26. Il en résulte un déclin marqué du pavillon français en Europe : alors qu’il représentait 41% du trafic international entre la France et l’Union européenne en 1996, sa part est désormais de 27%. Pourtant, d’autres pays ont fait la démonstration que l’on pouvait à la fois disposer, sous pavillon national, d’une grande compagnie « classique » et d’un leader du low cost : les Anglais possèdent British Airways et deux opérateurs low cost d’envergure easyJet et Flybe ; les Allemands Lufthansa et les compagnies low cost Air Berlin et Germanwings ; les Espagnols Iberia et la low cost Vueling/Clickair.

De même, le hard discount a longtemps occupé en France une place limitée dans le paysage de la distribution alimentaire, bridé par une législation favorable aux insiders, c’est-à-dire aux grands groupes déjà installés. En particulier, la loi Raffarin (1996) qui avait abaissé le seuil d’autorisation d’ouverture d’une surface commerciale à 300 mètres carrés, visait explicitement le hard discount, dont le format usuel est de 900 mètres carrés27. Il en a résulté une forte concentration de la distribution au niveau national et, plus encore, une faible concurrence au niveau de chaque « zone de chalandise28». Les études économiques montrent que ce déficit de concurrence a alimenté la dérive des prix des produits alimentaires observée durant les années 2000, dérive qui a pesé surtout sur le pouvoir d’achat des plus démunis29. Il aura fallu attendre la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 pour que le secteur de la distribution alimentaire connaisse enfin une certaine ouverture à la concurrence. S’il est encore trop tôt pour tirer un bilan précis des effets de cette réforme, on peut toutefois noter que la France a affiché au cours de la période 2008-2009 l’un des taux d’inflation les plus faibles dans les produits alimentaires, comparativement aux autres pays de l’OCDE. Aujourd’hui, le low cost se développe dans de nouvelles activités dédiées à la consommation des ménages : jardinerie, coiffure, automobile, publicité, banque directe, téléphonie mobile, assurance, salle de sports, etc. Par exemple, le transport low cost de personnes est apparu depuis peu en France, suite à la loi de développement et de modernisation touristique de 2009, sous la forme de « véhicules de tourisme avec chauffeur » (VTC). Ce système de transport collectif en voiture est assez semblable à ce qui existe déjà dans d’autres grandes métropoles comme Londres (avec les mini-cabs) ou New York : la tarification est libre et les VTC ne peuvent, à la différence des taxis, stationner ou circuler sur la voie publique pour prendre des clients ; ils opèrent donc sur réservation préalable par téléphone ou Internet. L’essor des VTC va contribuer à diversifier l’offre de transport collectif, avec un segment low cost et un segment haut de gamme (limousine de luxe). Sur le segment du low cost, la société Easytake a ainsi lancé en 2010 son activité sur les villes d’Avignon, Nîmes et Montpellier, en proposant des forfaits tarifaires très attractifs, permettant à une clientèle qui n’utilisait pas jusqu’ici le taxi d’acéder au marché.

Suite à une procédure d’infraction lancée par la Commission européenne à l’encontre de la France, le Ministère de la Santé a réaffirmé, en juin 2009, le principe de liberté de vente des produits optiques sur internet.

La loi Chatel du 3 janvier 2008 a ainsi instauré différentes obligations, telles que celle d’annoncer une date limite de livraison au consommateur, de lui permettre de contacter «effectivement» par téléphone le commerçant sans coût supplémentaire, de clarifier les conditions de remboursement en cas de rétractation, etc.

Le commerce en ligne

Second exemple de modèle économique qui fait baisser les prix : le commerce en ligne. Les consommateurs français plébiscitent massivement ce canal de vente, à la fois pour ses prix et sa commodité d’usage : en 2010, on dénombre pas moins de 27,3 millions de cyber-acheteurs, générant un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros.

Prenons l’exemple de l’optique, marché qui concerne 6 Français sur 10. Le chiffre d’affaires de ce secteur s’élève chaque année à 5,3 milliards d’euros et chaque ménage consacre en moyenne 190 euros par an à cette dépense, avec une faible prise en charge par l’assurance maladie.

Depuis 200930, plusieurs pure players (c’est-à-dire des opérateurs en ligne) se sont lancés en France dans la commercialisation sur Internet de produits optiques, comme cela existe déjà en Allemagne ou au Royaume-Uni depuis longtemps. Compte tenu de la faiblesse de leurs coûts fixes (absence de magasin physique), ces nouveaux opérateurs pratiquent des prix en moyenne 50 à 80% inférieurs à ceux proposés par les grandes enseignes physiques : selon une étude GFK, une paire de lunettes avec correction unifocale coûte en moyenne 277 euros en magasin contre 100 euros sur Internet ; de même, le prix moyen d’une lunette équipée de verres progressifs est de 590 euros chez les opticiens traditionnels, tandis que cet équipement coûte en moyenne 150 euros sur Internet. L’arrivée de nouveaux opérateurs a également permis d’élargir la taille du marché, en démocratisant l’accès aux produits optiques : n’oublions pas que près de 3 millions de Français n’achètent pas de lunettes de vue, notamment en raison du prix élevé et de la faible prise en charge par l’assurance maladie et par les mutuelles de santé.

Si le commerce en ligne est un formidable vecteur de baisse des prix, en permettant aux distributeurs de minimiser leurs coûts mais également en facilitant la comparaison des offres par les consommateurs, il doit être toutefois régulé. Comme le low cost, il faut qu’il soit loyal – et il peut tout à fait l’être.

En premier lieu, une bonne information et protection des consommateurs est nécessaire : compte tenu de l’absence de contact direct entre le client et le vendeur, il est difficile pour les consommateurs d’obtenir des informations sur le produit avant la conclusion de la transaction ou de faire valoir leurs droits en cas de problème, une fois la transaction conclue31. Le rôle des pouvoirs publics consiste précisément à trouver la bonne dose de régulation, le juste équilibre entre protection des consommateurs et développement du e-commerce. Par exemple, dans la vente en ligne de produits d’optique, activité qui touche au domaine de la santé publique, il semble logique d’imposer aux vendeurs la qualification d’« opticien lunetier » et de fixer des règles de qualité minimales, telles que la présence d’un opticien on line, qui puisse orienter le client, la vérification de l’ordonnance à distance ou un droit de rétractation. Mais il serait déraisonnable d’aller trop loin et d’interdire par exemple la vente en ligne de certains produits d’optique comme les verres progressifs.

En second lieu, l’essor du commerce en ligne ne doit se faire au détriment des efforts d’investissement consentis par les magasins physiques et les producteurs pour valoriser la marque et le service. À cet égard, le récent règlement communautaire 330/2010 sur les accords verticaux entre producteurs et distributeurs, fortement inspiré par les propositions françaises, parvient à un juste équilibre, en conciliant liberté de commerce et protection de la marque : les distributeurs agréés qui disposent d’un magasin physique sont autorisés à vendre sur Internet, s’ils le souhaitent ; en revanche, un producteur peut refuser d’agréer dans son réseau de distribution sélective un pure player, au motif qu’il ne contribue pas à l’effort d’investissement au travers d’un magasin physique.

Voir Volkerink, P. De Bas, N. Van Gorp et N.J. Philipsen, «Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies», Ecorys for the European Commission, internal Market and Services DG, 2007, 84 p.

Cette différence provient du fait que les Français consultent souvent le médecin avant d’aller en pharmacie, même pour des maladies bénignes.

Vente de médicaments sans ordonnance

Autre modèle à bas prix qui pourrait se développer à l’avenir, si la législation venait à évoluer : la vente libre de médicaments sans ordonnance. Rappelons qu’en France la vente de médicaments, qu’ils soient à prescription obligatoire ou facultative, fait l’objet d’une réglementation très restrictive par rapport aux autres pays européens32 : monopole pharmaceutique (les médicaments ne peuvent être vendus que par un pharmacien), monopole officinal (seuls les pharmacies sont habilitées à vendre des médicaments), numerus clausus (dans l’accès à la profession et la répartition géographique des officines), indivisibilité de la propriété et de la gérance.

Face à ces nombreuses restrictions, le rapport Attali (2008) avait appelé à une profonde libéralisation de ce secteur. Notre propos est ici beaucoup plus circonscrit et pragmatique : il s’agit de savoir s’il est possible d’injecter une dose de concurrence dans la distribution de médicaments, sans pour autant remettre en cause nécessairement l’ensemble de l’architecture de la distribution pharmaceutique et sans renoncer à l’objectif de protection de la santé publique.

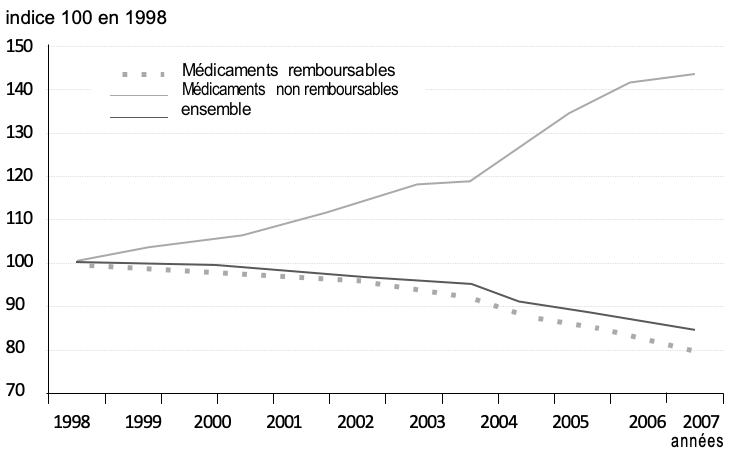

Une voie de réforme possible mérite d’être explorée, celle des médicaments à prescription médicale facultative (PMF), qui ne nécessitent pas la consultation préalable d’un médecin, à l’image de l’aspirine. Le marché des médicaments à PMF est estimé en France en 2009 à 5 milliards d’euros, dont 2 milliards en automédication33; sur ces 5 milliards, 1,9 milliard ne fait l’objet d’aucun remboursement, ce qui signifie que leur prix est fixé librement et que la dépense est supportée directement par le patient.

Il est difficile de justifier le monopole officinal sur ce type de médicament : pourquoi ne pourraient-ils être vendus en dehors des pharmacies, puisqu’ils peuvent être utilisés de manière autonome par le patient ? On peut d’ailleurs noter que dans les pays nordiques et au Royaume-Uni la vente de médicaments à PMF est sortie du monopole officinal, sans que des problèmes de sécurité aient été à déplorer. L’argument selon lequel les clients doivent absolument bénéficier du conseil d’un pharmacien – à supposer qu’il soit fondé – peut être aisément résolu : il suffit d’imposer en effet aux nouveaux distributeurs la présence d’un diplômé en pharmacie sur le lieu de vente ou on line.

L’ouverture à la concurrence des médicaments à PMF conduirait à l’entrée de groupes de distribution et d’opérateurs on line 34, qui feraient baisser les prix, sur le segment des médicaments non remboursables. Ainsi, en Italie, la réforme introduite en 2006 a autorisé les établissements commerciaux alimentaires ou non alimentaires (essentiellement parapharmacies et grandes surfaces) à vendre des médicaments sans ordonnance : selon plusieurs estimations convergentes, cette libéralisation a conduit à des baisses de prix significatives, de l’ordre de 20% en moyenne. L’effet concurrentiel est d’autant plus probable en France que les prix des médicaments PMF ont tendance à augmenter lorsqu’ils ne font plus l’objet d’un remboursement (graphique 7).

Graphique 7 : Évolution du prix des médicaments en France (1998-2009)

Source :

Insee.

Si l’on applique le même ordre de baisse de prix qu’en Italie – soit 20% –, le gain annuel pour les consommateurs, sur un marché de 1,9 milliard d’euros, avoisinerait 400 millions d’euros. Par extrapolation, si l’ensemble du marché des médicaments à PMF venait à être déremboursé, le gain annuel serait proche du milliard d’euros.

Autoriser la revente à perte… au cas par cas

La revente à perte a mauvaise presse dans l’imaginaire collectif et politique : l’idée qu’une entreprise puisse volontairement faire des pertes est a priori suspecte. Voilà sans doute pourquoi ce type de pratique est interdit en France depuis 1963, la loi Galland (1996) ayant d’ailleurs renforcé les sanctions en cas d’infraction.

Une telle interdiction est-elle justifiable ?

Premier argument, celui d’« un îlot de pertes dans un océan de profits » : si l’on autorise la revente à perte, un distributeur dominant cassera les prix afin d’acculer à la faillite son concurrent et remontera ensuite les prix lorsqu’il sera seul sur le marché. Dans cette perspective, l’interdiction de la revente à perte est motivée par la défense du petit commerce, face aux comportements prédateurs de la grande distribution.

Second argument : la revente à perte peut nuire à la qualité et à l’image d’un produit, notamment lorsqu’elle conduit le distributeur à sacrifier le service qui accompagne la vente de ce produit.

Troisième argument : la revente à perte trompe le consommateur, dans la mesure où le manque à gagner sur le produit dont le prix est « cassé » est en réalité compensé par une marge plus forte sur d’autres produits. Il s’agit donc d’une baisse des prix en trompe-l’œil.

Ces arguments à l’encontre de la revente à perte ne sont pas partagés de manière aussi nette par l’analyse économique, qui insiste également sur les bénéfices que peuvent en retirer les consommateurs35 :

- les « prix prédateurs » sont une stratégie coûteuse et difficile à mettre en œuvre, et il existe déjà une législation sur l’abus de position dominante qui permet le cas échéant de les condamner36 ;

- l’argument de la protection de la marque, pertinent dans des secteurs comme le luxe, n’est pas généralisable à l’ensemble des produits, en particulier dans le domaine alimentaire ;

- la revente à perte est un moyen efficace de signaler aux consommateurs la qualité d’un produit, de lancer sur le marché un nouveau produit, de vendre des biens complémentaires, etc.

Même si les économistes considèrent généralement que l’interdiction de la revente à perte est plutôt néfaste pour l’économie, l’existence d’effets ambivalents nécessite la prudence : il n’est sans doute pas raison- nable de revenir sur le principe général de l’interdiction, qui susciterait d’ailleurs une forte défiance. En revanche, il peut être intéressant de lever cette interdiction dans des secteurs où les arguments de protection du petit commerce et de l’image de marque ne sont pas pertinents. Tel est le cas dans les carburants, secteur qui se caractérise par :

- la quasi-disparition des stations services indépendantes : l’essentiel du marché est aujourd’hui aux mains de la grande distribution (60% de part de marché) et des sociétés pétrolières ;

- la standardisation du produit : une baisse de prix n’aura aucune influence négative sur la qualité du produit.

On pourrait objecter que le marché de l’essence est déjà très concurrentiel en France, compte tenu de la présence des grandes et moyennes surfaces (GMS), qui obligent les pétroliers à tirer leurs prix vers le bas. Il est vrai que les leaders de la distribution alimentaire exercent une forte pression concurrentielle, utilisant l’essence comme un produit d’appel pour attirer le consommateur et se créer une réputation.

Mais cet argument mérite d’être relativisé : si les marges sont en effet faibles en moyenne, les prix pratiqués apparaissent très variables, selon l’intensité de la concurrence locale. Lorsque le client est dans une situation « captive », comme sur l’autoroute, les prix et les marges sont plus élevées que lorsqu’il se trouve dans une zone commerciale avec plusieurs enseignes de la grande distribution.

Qui plus est, l’argument de la faiblesse des marges est réversible et milite justement en faveur de la suppression du seuil de revente à perte : comme les marges sont faibles en moyenne et comme l’essentiel du prix final est composé de taxes (53% du prix final pour le gazole ; 61% pour l’essence) et du cours du brent (30% du prix final), le seul moyen de susciter de réelles diminutions du prix est d’autoriser la revente à perte.

Scott Morton, F. Zettelmeyer et J. Silva-Risso, « internet car retailing », The Journal of Industrial Economics, no 49, 2001, p. 501-519.

J. Brown et A. Goolsbee, «Does the internet make markets more competitive? Evidence from the life insurance industry», Journal of Political Economy, no 110, 2002, p. 481-507.

On peut également ajouter un risque : dans les secteurs oligopolistiques, la centralisation de l’information sur les prix sur un même site peut faciliter les comportements d’entente tacite ou explicite entre les De manière paradoxale, le comparateur de prix, loin de stimuler la concurrence, conduirait alors à un alignement des prix vers le haut.

Un raisonnement similaire peut être appliqué à la banque de détail.

On peut objecter que les opérateurs de réseau contourneront cette contrainte en offrant des forfaits à des prix peu Mais c’est oublier qu’il existe déjà aujourd’hui des MVNO qui commercialisent des forfaits très simples et lisibles : par crainte de la comparaison, les opérateurs de réseau seront incités à jouer le jeu de la concurrence.

Faciliter la mobilité des consommateurs

La possibilité de bénéficier de prix plus bas suppose que le consommateur puisse arbitrer entre les différentes offres qui lui sont proposées.

Première condition de la mobilité : la transparence de l’information pour le consommateur, afin qu’il puisse se livrer à une comparaison des prix et des caractéristiques des produits. De ce point de vue, l’essor d’Internet et des comparateurs en ligne a permis de réduire drastiquement les coûts de recherche d’information (search costs). Plusieurs études empiriques confirment ainsi qu’Internet constitue un vecteur de baisse des prix, en facilitant la mise en concurrence des offreurs. Ainsi, Fiona Scott-Morton, Florian Zettelmeyer et Jorge Silva-Risso37 ont montré que les sites Internet spécialisés dans les voitures d’occasion permettent de réduire de près de 2% le prix d’achat, ce qui représente une économie de près de 450 dollars en moyenne par achat. L’essentiel de la baisse de prix s’explique par la diminution des marges pratiquées par les concessionnaires recevant des demandes provenant de ces sites de recherche. De même, l’étude de Brown et Goolsbee38 sur l’assurance-vie démontre que l’introduction des sites comparateurs pour l’assurance-vie en 1996 a fait chuter les prix de 8 à 15% de 1995 à 1997.

Faut-il aller plus loin et mettre en place des comparateurs publics de prix, comme cela existe déjà en France pour les carburants ? Un comparateur public de prix aurait le mérite d’être neutre, ce qui n’est pas toujours le cas des comparateurs privés, et de reposer sur une méthodologie de collecte des données transparente. Il est toutefois difficile de généraliser les comparateurs de prix à tous les secteurs, compte tenu de la forte hétérogénéité de l’offre à l’intérieur d’un même marché39. Par exemple, dans la téléphonie mobile40, un comparateur n’a pas grand sens, dans la mesure où les forfaits des différents opérateurs prennent la forme de « package » complexes, incluant une multitude d’options (quantité des SMS, numéros illimités, plages horaires, etc.). Dans ce cas, il serait plus judicieux que le comparateur de prix public repose sur la construction de « paniers type » de consommation.

Seconde condition : une standardisation minimale de l’offre. Il ne suffit pas de rendre l’information accessible pour que le consommateur puisse arbitrer entre différentes offres, encore faut-il que les offres soient comparables. Or, dans des secteurs tels que la banque de détail ou la téléphonie, la différenciation des produits entre les opérateurs rend difficile cet exercice. Face à ce problème, les pouvoirs publics doivent inciter les offreurs à standardiser une partie de leur offre. Deux leviers assez différents peuvent être mobilisés :

- établir des profils types de consommateur et obliger les opérateurs à afficher le tarif de leur prestation, en fonction de ces profils ;

- imposer aux entreprises l’obligation d’offrir, en plus de leur propre gamme de produits, une plate-forme commune de « prestations de base », complètement standardisées. Cela permettrait à tous les consommateurs de comparer les prix de « packages » simples et identiques. Par exemple, dans la téléphonie mobile, les opérateurs pourraient être obligés de proposer, en plus de leur offre propre, des forfaits simples d’heures (1 h, 2 h, 3 h…) et de quantités de SMS (250, 500, illimités), sans et avec engagement, sans et avec téléphone portable41. De même, les pouvoirs publics pourraient imposer aux banques de détail d’offrir aux clients, en plus de leur offre spécifique et différenciée, une offre de base, standardisée, comprenant les dix services bancaires les plus utilisés.

Nous reprenons ici l’analyse développée dans Nasse, Rapport sur les coûts de sortie, La Documentation française, 2005, 169 p.

Troisième condition : limiter les « coûts de sortie ». La comparaison des prix ne constitue pas une condition suffisante pour assurer la mobilité des consommateurs : encore faut-il que ce dernier puisse changer facilement d’offreur. Cela revient à dire que la fidélité à un offreur n’est pas nécessairement le signe d’une satisfaction du client, mais peut également exprimer la présence de « coûts de sortie » élevés. À cet égard, l’épisode de la hausse de la TVA dans la téléphonie mobile au début de l’année 2011 a été révélateur : les trois opérateurs ont dû faire marche arrière et n’ont pas répercuté la hausse dans le prix de leurs forfaits, face à l’afflux de clients qui étaient prêts à résilier sans pénalité leur abonne- ment pour changer d’opérateur.

Il existe deux grands types de coûts de sortie42 :

- les coûts de sortie contractuels : il peut s’agir par exemple d’une pénalité en cas de rupture anticipée du contrat, de frais de clôture ou de transfert de compte, etc. ;

- les coûts de sortie de gestion du changement, qui « se matérialisent en des gênes, ennuis ou pertes de temps diverses ».

Les coûts de sortie ne sont supportés que par les clients déjà engagés, alors que les nouveaux clients peuvent faire jouer la concurrence entre les opérateurs. Cela signifie que les coûts de sortie figent davantage la concurrence sur les marchés matures que sur les marchés naissants : dans la banque, par exemple, à l’exception des ouvertures de compte pour les jeunes, l’essentiel du marché est un marché de clients déjà engagés. De même, dans la téléphonie mobile, le marché est mature, avec un taux d’équipement de 100% en 2011.

Les coûts de sortie ne sont pas anormaux en eux-mêmes et peuvent par exemple résulter d’une relation d’investissement entre l’offreur et son client : l’offreur propose à son client des conditions très avantageuses lorsqu’il arrive, mais lui impose en contrepartie des frais de sortie. Par exemple, dans la téléphonie mobile, le modèle de subventionnement du téléphone par l’opérateur implique que le client s’engage sur une certaine durée (de 12 ou 24 mois) ; s’il résilie son contrat avant son terme, il doit donc supporter une pénalité. Ce modèle se justifie sur le plan économique : l’opérateur perd de l’argent à court terme, en subventionnant le téléphone et en gagne ensuite dans la durée de la relation avec son client. Il n’en demeure pas moins que ce modèle conduit à rigidifier le marché, dans la mesure où le client ne peut pas sortir à tout moment. Qui plus est, lorsque son contrat arrive à échéance, le client bénéficie le plus sou- vent de points de fidélité, qui ne sont utilisables que s’il se réengage. Il est paradoxal que les points de fidélité, qui récompensent un comportement passé, ne soient mobilisables qu’en fonction du comportement futur du client.

La régulation des coûts de sortie ne doit donc pas conduire à leur suppression, mais passe plutôt par :

-une information très claire des consommateurs en amont sur les frais de sortie : par exemple, on peut envisager que les banques soient dans l’obligation d’indiquer aux clients, lors de l’ouverture de comptes, combien il leur en coûtera de les transférer vers une autre banque. Cette démarche est complémentaire de l’aide à la mobilité bancaire, qui existe déjà depuis 2008 mais qui intervient en aval, au moment du départ;

-une diminution des coûts de sortie non monétaire : dans la téléphonie mobile, la portabilité du numéro en un jour a, par exemple, constitué une avancée réelle pour les clients qui veulent changer d’opérateur. Dans la banque, les engagements sur l’aide à la mobilité, pris en 2008, ont conduit à ce que les formalités de transfert des comptes soient effectuées par la banque d’accueil et non par le client lui-même. Mais il est sans doute possible d’aller plus loin et deux pistes méritent d’être explorées :

- instaurer un numéro de compte universel43, qui permettrait à chaque client de conserver le même numéro lorsqu’il change de banque, comme cela se fait par exemple dans la téléphonie mobile avec le numéro d’appel ;

- confier à un tiers indépendant le transfert des comptes, plutôt que de laisser aux banques le soin d’organiser elles-mêmes la mobilité bancaire44;

Le marché va sans doute évoluer de lui-même dans cette direction, avec la généralisation des forfaits sans engagement chez les MVNO, comme La Poste Mobile.

-une diminution des coûts de sortie monétaire : le législateur pourrait ainsi imposer à tous les opérateurs de téléphonie mobile d’offrir pour chaque forfait de leur gamme une option sans téléphone portable et sans engagement de durée45.

Poursuivre la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

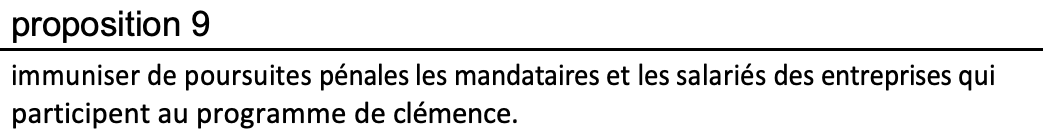

Afin de garantir aux consommateurs des prix compétitifs, il est essentiel que les pouvoirs publics poursuivent leur lutte contre les pratiques anti-concurrentielles, qui ont pour effet d’augmenter artificiellement les prix. En particulier, des concurrents peuvent décider de s’entendre en secret pour supprimer toute pression concurrentielle entre eux. Ces pratiques dites de « cartel » prennent des formes variées : on fixe les prix de manière concertée ; on se répartit les clients sur une base géographique, en concluant un « pacte de non agression » ; on désigne à l’avance le vainqueur dans un appel d’offres tout en déposant des « offres de couverture » pour laisser croire au donneur d’ordre qu’il a le choix ; on se concerte pour boycotter l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché ; on fixe ensemble des quotas de production, etc. En France et au niveau communautaire, plusieurs affaires récentes, qui touchent tout autant les consommateurs que les entreprises, nous rappellent l’existence de ce type de pratiques (tableau 1).

Tableau 1: Cartels condamnés en France et dans l’union européenne

Pour une synthèse, voir Combe et C. Monnier, « Le calcul de l’amende en matière de cartel : une approche économique », Concurrences, no 3, 2007, p. 39-45.

Les comportements de cartel sont injustifiables économiquement, car ils ne reposent sur aucun mérite économique et conduisent à des hausses des prix qui n’ont aucune contrepartie positive pour les consommateurs.

Les consommateurs sont tout simplement spoliés : ils paient plus cher pour le même produit, tandis que certains renoncent à consommer, à cause précisément du prix élevé. Lorsqu’ils durent plusieurs années, les cartels peuvent même conduire à figer la structure du marché ou l’incitation à innover dans tout un secteur. La plupart des études économiques46 concluent à de substantielles hausses de prix, de l’ordre de 20% en moyenne pour les cartels nationaux, pour une durée de vie moyenne de six à sept ans.

Il est important que les décideurs politiques affichent leur engagement et leur détermination en matière antitrust, face aux tentations récurrentes de mise en sommeil de la politique de concurrence, au prétexte de la compétitivité et de la crise économique. À cet égard, la création de l’Autorité de la concurrence en 2009, qui a pris la suite du Conseil de la concurrence, a constitué un signal fort, en renforçant les pouvoirs d’investigation et de sanction du régulateur.

L’article L420-6 du Code de commerce punit jusqu’à 3 ans de prison et 75.000 euros d’amende toute personne physique qui aurait frauduleusement pris une part personnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle.

La crainte du pénal n’est plus une vue de l’esprit : à titre d’exemple, en janvier 2011, neuf chefs d’entreprise impliqués dans le cartel des monuments historiques ont été condamnés à des peines de trois à dix mois de prison avec sursis.

Dans la mesure où les cartels sont des pratiques secrètes, il est particulièrement difficile de les détecter. Certes, les victimes peuvent porter plainte, mais les indices dont ils disposent se limitent bien souvent au seul constat de prix anormalement élevés. La détection des cartels se heurte donc au problème crucial de l’accès aux preuves matérielles. Voilà pourquoi les pays développés, dont la France, se sont dotés d’un nouvel instrument : les « programmes de clémence », consistant à accorder un traitement favorable (pouvant aller jusqu’à l’immunité de sanction pécuniaire) aux membres d’un cartel qui dénonceraient son existence ou qui coopéreraient activement durant la procédure d’enquête. Ce type d’instrument, inspiré des politiques en faveur des « repentis », s’avère d’une redoutable efficacité au niveau européen : plus de 60% des cartels détectés par la Commission depuis 2002 le sont grâce à la « clémence ». La clémence en France s’avère plus problématique et n’a pas donné jusqu’ici les résultats escomptés : seules quatre décisions ont été rendues depuis la mise en place de cette politique en 2001. Une cause probable de la faible effectivité de la clémence dans notre pays tient au fait que les pratiques d’entente sur les prix sont également passibles de sanctions pénales47, comme aux États-Unis, mais à la différence du système américain le programme de clémence français s’adresse uniquement aux entreprises et ne prévoit pas d’immunité pénale pour les personnes physiques. Les cadres dirigeants se retrouvent pris dans une situation inextricable : pour que leur entreprise puisse bénéficier de la clémence, il leur est demandé de dénoncer les pratiques de cartel auxquelles ils ont pris part, mais en tant que personne physique ils savent qu’ils peuvent alors être poursuivis par le juge pénal48. Pour renforcer l’efficacité de la clémence dans notre pays et mieux protéger les dirigeants comme les salariés, il est urgent de l’étendre au volet pénal, en garantissant l’immunité aux cadres de l’entreprise qui accepte de coopérer avec l’Autorité de la concurrence, comme cela se pratique déjà aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Allemagne.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons montré, à l’aide d’exemples concrets empruntés à différents secteurs, qu’il existait des marges de manœuvre pour une véritable politique du pouvoir d’achat, qui prenne appui sur la concurrence. Loin d’être un dogme, la concurrence est un instrument puissant qui permet de faire baisser les prix, sans pour autant renoncer au respect des règles de qualité et de sécurité et aux droits des salariés.

Cela ne signifie pas que la concurrence est l’unique réponse à la lancinante question du pouvoir d’achat dans notre pays ; d’autres politiques doivent être également mobilisées, en particulier pour renforcer le taux de croissance de long terme de l’économie française. Mais l’avantage de la concurrence est qu’elle produit ses effets bénéfiques de manière assez rapide et concrète, au travers de baisses de prix. De ce point de vue, elle constitue un précieux allié pour les décideurs soucieux de concilier l’efficacité économique et la visibilité politique.

La concurrence passe non seulement par un nouveau rôle pour l’État – un État davantage régulateur qu’acteur de l’économie –, mais également par le développement d’un contre-pouvoir, celui des consommateurs, qui doivent avoir les moyens de comparer, de choisir en toute connaissance de cause et le cas échéant, de faire valoir leurs droits à réparation lorsqu’ils ont été lésés. À cet égard, l’introduction d’une action de groupe en matière de consommation et de concurrence apparaît souhaitable, pour au moins deux raisons :

- elle semble inéluctable en Europe, compte tenu des prises de position répétées de la Commission européenne en sa faveur, notamment à la suite de la publication du Livre vert (2005) et du Livre blanc (2008) sur les actions privées : n’est-il pas opportun que la France prenne les devants et soit force de proposition sur ce sujet, en défendant une action de groupe encadrée et équilibrée, plutôt que de se voir imposer à terme une action de groupe dont les modalités ne seraient pas satisfaisantes ? ;

- elle restaure la confiance des consommateurs dans l’économie de marché, en les rendant acteurs de leur propre destin.

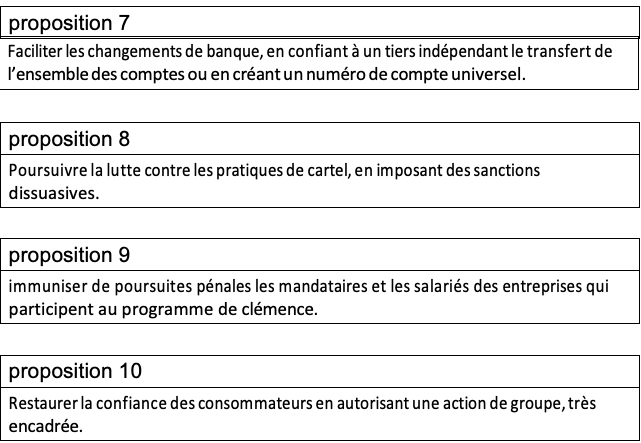

Annexe : 10 propositions

Aucun commentaire.