Lutter contre les vols et cambriolages : une approche économique

Mieux comprendre les choix des délinquants pour mieux lutter contre les atteintes aux biens

Le calcul du délinquant

Le levier du gain illicite : mieux informer sur le fait que le « crime paie peu »

Le levier des sanctions : monétiser ls peines pour les petits délits

Le levier de la détection : ne pas lever le pied au motif que les sanctions sont plus sévères

Mieux comprendre les coûts du crime pour mieux lutter contre le crime

Quels sont les coups que le crime impose à la société ?

Lutter contre la délinquance : comment dépenser mieux ?

Conclusion

ANNEXE 1 – Le choix de la délinquance : un exemple numérique

Résumé

Alors que la délinquance du quotidien constitue une source majeure d’inquiétude pour les Français, le discours politique reste encore trop souvent confiné dans des postures morales, qui ne répondent pas à une question aussi pragmatique qu’essentielle : comment être plus efficace ?

À cet égard, l’économie permet de porter un regard neuf et dépassionné sur l’activité des vols et des cambriolages, condition préalable pour renforcer l’effectivité de la lutte contre ces pratiques illicites.

En premier lieu, nous montrons que les individus comparent les gains d’une activité illégale avec ses coûts, avant de s’engager dans la voie de la délinquance. Ils font le choix du « crime » parce qu’ils estiment qu’il sera plus rentable, compte tenu des risquespris, qu’une activité licite. Dans ces conditions, si les délinquants sont rationnels, les pouvoirs publics doivent l’être tout autant dans leur fonction de répression et de dissuasion. Il apparaît que les délinquants sont davantage sensibles à l’effectivité des peines qu’à leur niveau, ce qui démontre le faible effet dissuasif d’une peine de prison avec sursis.

Une solution alternative à la prison avec sursis consisterait à miser – dans le cas de délitssimples sans atteintes physiques – sur les amendes, qui ont le mérite d’introduire unevéritable effectivité des sanctions, une immédiateté dans leur application et qui reposent sur un principe simple et compréhensible par tous : « À gain illicite élevé, amende beaucoup plus élevée ».

En second lieu, nous montrons que l’appel au renforcement des dépenses de sécurité intérieure serait mieux entendu s’il prenait appui sur une véritable analyse chiffrée des coûts du crime : combien de milliards d’euros coûte chaque année la délinquance d’appropriation en France, et combien rapportent les dépenses de sécurité? La perception de la dépense publique en serait profondément modifiée : elle serait alors appréhendée comme un investissement qui permet en retour de réduire et d’éviter les dommages occasionnés par la délinquance à la collectivité. Plus encore, le débat public sur la lutte contre la délinquance ne doit plus se focaliser sur la seule question du montant de ladépense, mais également sur celle de son efficacité. Dans un contexte de baisse structurelle de la dépense publique, l’enjeu est moins de dépenser plus que de dépenser mieux.

Emmanuel Combe,

Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Sébastien Daziano,

Maître de conférences à Sciences Po Paris.

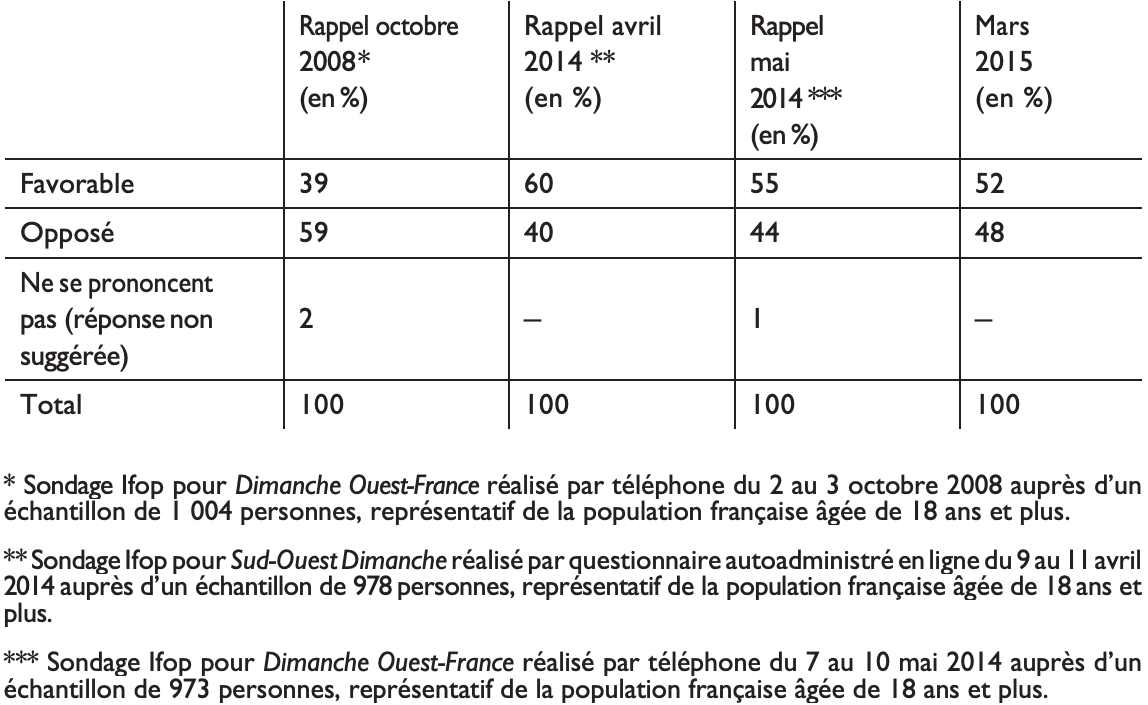

Sondage Ifop/Sud-Ouest, 21 septembre 2013.

Ibid.

Rappelons que les chiffres de la délinquance ne concernent que les faits constatés, c’est-à-dire les crimes et délits portés à la connaissance des services de police et de gendarmerie, par le biais d’un dépôt de Ils ne constituent donc pas une image parfaite et exhaustive de la délinquance, même si en matière de cambriolage, on peut estimer que le dépôt de plainte est quasi systématique.

ONDRP, chiffres de la délinquance de l’année 2014.

La question de la délinquance arrive aujourd’hui en tête des préoccupations des Français,juste après le chômage et la pauvreté, si l’on en croit un récent sondage Ifop1. 84% des Français considèrent même que la délinquance a augmenté dans notre pays, tandis que la dernière enquête de victimation, publiée par l’Insee et l’ONDRP en décembre 2014 atteste le maintien d’un fort « sentiment d’insécurité », 21% des personnes interrogées estimant même être en insécurité dans leur quartier ou village.

Comment expliquer un tel ressenti ? Les incivilités du quotidien alimentent sans doute l’image d’« une société où la violence se serait banalisée et où elle existerait partout à l’état plus ou moins latent, prête à exploser pour un regard appuyé ou une parole déplaisante2 ». Dans la même perspective, la médiation des braquages et règlements de comptes nourrit le sentiment d’une violence accrue, alors même que tous les indicateurs démontrent, sur le temps long, une baisse de la violence dans nos sociétés.

Mais il faut aller au-delà de ces arguments médiatiques pour porter son regard sur les faits de délinquance, tels qu’ils sont appréhendés par les statistiques des services de police et de gendarmerie3. En la matière, force est de constater que certainsdélits ont eu tendance à augmenter au cours des dernières années. Tel est le cas des «atteintes aux biens», terme qui regroupe pour l’essentiel le vol, le cambriolage, les dégradations et destructions. En effet, alors que les vols et cambriolages étaient sur une pente déclinante depuis 2002, après avoir connu une forte croissance entre 1999 et 2002, la tendance est à la hausse depuis 2008 (graphique 1), même si l’année 2014 a été marquée par une baisse de ces phénomènes. En effet, les cambriolages ont diminué en 2014 entre 4,7% (en zone « police ») et 8,9% (en zone «gendarmerie») pour les résidences principales4. Cependant, les cambriolages de résidences secondaires restent fortement orientés à la hausse en zone « police », avec + 41% en 2014. De plus, les modes opératoires des délinquants se modifient, avec une forte hausse des vols avec violence, notamment au domicile des particuliers. Ainsi, la hausse tendancielle des vols et cambriolages – hors vols de voitures qui connaissent un déclin continu depuis quinze ans grâce aux progrès de la technologie – n’est sans doute pas étrangère à ce sentiment diffus d’insécurité.

Graphique 1 : Évolution du nombre de cambriolages

Source :

A partir des statistiques ONDRP 2013.

Nous employons ici le terme de « crime » au sens large et anglo-saxon d’«acte illicite» et non dans sa stricte acception juridique et pénale.

Face à cette hausse des « délits d’appropriation », le discours politique oscille très souvent entre indignation, coups de menton et positions doctrinaires.

L’indignation permet certes de rappeler que le vol et le cambriolage constituent des pratiques moralement et pénalement répréhensibles, mais elle évite de se poser des questions plus pragmatiques : comment lutter de manière efficace contre ces pratiques ? Pour répondre à cette question, il nous faut sans doute changer notre regard sur cette activité et sur les personnes qui s’y adonnent. Les délinquants ne sont pas des « fous » qui agissent sous l’emprise de la pulsion, mais des êtres rationnels qui font des choix. L’approche économiquedu « crime5 » que nous mobilisons dans cette note part du principe selon lequel les candidats à la délinquance s’engagent dans cette activité car ils estiment – à tort ou à raison – que « le crime paie mieux » que d’autres activités licites. Comprendre les facteurs qui influent sur leur choix, mener une analyse froide et dépassionnée sur le comportement des délinquants permettent alors d’identifier les bons leviers pour dissuader le passage à l’acte. Si les délinquants sont rationnels, les pouvoirs publics devraient l’être tout autant dans leur lutte contre le crime.

Un second réflexe politique, celui du coup de menton, consiste à appeler de ses vœux un renforcement des forces de police et une hausse des dépenses de sécurité intérieure. Mais cette revendication aurait beaucoup plus de force de conviction si elle prenait appui sur une véritable analyse chiffrée des coûts du crime : combien de milliards d’euros coûte chaque année la délinquance d’appropriation en France, et combien, en proportion, coûtent ou rapportent les dépenses de sécurité ? La perception de la dépense publique en serait profondément modifiée, elle serait alors appréhendée comme un investissement qui permet en retour de réduire et d’éviter les dommages occasionnés par le crime à la collectivité.

Cette note propose de porter un regard nouveau et peu usité – celui de la science économique – dans notre pays sur un sujet ancien mais qui intéresse tous les Français en mobilisant moins le registre de l’émotion et de l’incantation que la rationalité froide des individus et l’intérêt bien compris de la collectivité. Nous parvenons à quatre conclusions principales :

Proposition 1 : les individus comparent les gains du crime avec ses coûts, avant de s’engager dans la voie de la délinquance. L’incitation à s’engager dans la délinquance dépend en particulier des croyances, souvent erronées, des individus quant à la forte rentabilité de l’activité délinquante par rapport à une activité licite. Un levier d’action pour les pouvoirs publics consiste à communiquer largement sur la faiblesse des gains réels de la délinquance : « le crime paie peu au regard des risques pris ».

Proposition 2 : les délinquants sont davantage sensibles à l’effectivité des sanctions qu’à leur niveau, ce qui démontre le faible effet dissuasif d’une peine de prison avec sursis. Une solution alternative à la prison avec sursis consisterait à miser – dans le cas de vols simples (sans violence physique) – sur les amendes, peines déjà prévues par le Code pénalet qui ont le mérite d’introduire une véritable effectivité des sanctions, une certaine immédiateté dans leur application et qui reposent sur un principe assez simple et compréhensible par tous : « À gain illicite élevé, amende élevée ».

Proposition 3 : afin de mobiliser les pouvoirs publics et l’opinion sur la lutte contre la délinquance, il est nécessaire de prendre la mesure de ce que coûte vraiment en France l’activité criminelle. Un tel travail de chiffrage permettrait de mieux justifier la lutte contre la délinquance, non seulement pour des raisons morales, mais aussi et surtout pour des motifs économiques : il faut lutter contre le crime parce qu’il engendre des coûts considérables pour l’économie française. La dépense publique de sécurité doit donc êtreregardée comme un investissement, qui permet en retour de limiter les dommages causés par le crime.

Proposition 4 : le débat public sur la lutte contre la délinquance ne doit plus se focaliser sur la seule question du montant de la dépense, mais également sur celle de son efficacité. Dans un contexte de baisse structurelle de la dépense publique, l’enjeu est moins dedépenser plus que de dépenser mieux. Cette ambition de qualité de la dépense nécessite de recourir à l’approche économique pour comparer l’efficacité des différents programmes de lutte contre la délinquance. Il est grand temps de développer en France une véritable culture de l’évaluation et de l’expérimentation.

Mieux comprendre les choix des délinquants pour mieux lutter contre les atteintes aux biens

Dans cette étude, les termes « délinquance » ou « crime » seront utilisés, dans leur acception anglo- saxonne et non au sens du Code pénal français.

David Anderson, « The deterrence hypothesis and picking pockets at the pickpocket’s hanging », American Law and Economics Review, 4, no 2, août 2002, p. 295-313.

La délinquance6 est souvent appréhendée par l’opinion publique et les médias comme un acte qui relèverait d’abord de la pulsion ou du déterminisme social plutôt que de la rationalité individuelle, froide et calculatrice. Si cette vision revêt une certaine pertinence pour les crimes et délits dont la motivation première n’est pas économique (tels que les viols, meurtres, actes de détérioration, violences conjugales…), elle apparaît plus discutable dans le cas de délits et crimes d’appropriation, motivés d’abord par la volonté de s’enrichir en acquérant le bien d’autrui. Dans ce cas de figure, on ne peut exclure que le délinquant se soit livré, avant de passer à l’acte, à un calcul coût/bénéfice, même sommaire : «Au regard du gain monétaire espéré et du risque d’être arrêté et sanctionné, est-il rentable pour moi d’enfreindre la loi?»

Les agents ne s’engagent dans le crime que s’ils estiment qu’il paie : tel est le postulat qui fonde l’approche économique, que nous reprenons dans cette étude. Il convient de préciser d’emblée que l’approche coût/bénéfice ne doit pas être prise au pied de la lettre : nous ne prétendons pas que le « candidat délinquant » effectue, avant de s’engager dans la voie de l’illicéité, un calcul chiffré et précis des gains et des coûts espérés. Mais à tout le moins, il les met en balance, ne serait-ce que de manière approximative. Cette vision économique de la délinquance suscite souvent plusieurs objections.

En premier lieu, on pourrait considérer que les délinquants n’ont absolument aucune idée des sanctions auxquelles ils s’exposent lorsqu’ils passent à l’acte et qu’ils ne peuvent donc se livrer à une quelconque analyse coût/bénéfice. Cet argument est théoriquement juste, mais les études empiriques montrent que dans le cas de la délinquance d’appropriation ce type de comportement reste assez limité. Ainsi, l’enquête par questionnaire de David Anderson7 auprès d’un échantillon de délinquants américains emprisonnés montre que seulement 32% (condamnés pour vol) et 38% d’entre eux (condamnés pour cambriolage) n’avaient aucune conscience du montant des sanctions. Plus encore, le fait que certaines personnes n’aient pas connaissance des sanctions possibles milite en faveur d’une publicité plus grande auprès de la population sur les peines potentielles et effectives.

En second lieu, on peut considérer que l’approche économique fait abstraction des facteurs contextuels, sociaux et psychologiques qui conditionnent le choix du délinquant. En réalité, l’économiste ne nie pas le poids de ces facteurs, et notamment le rôle des « contrôles sociaux » qui influent sur l’incitation à tomber dans la délinquance (comme l’ont montré les travaux de Maurice Cusson), mais l’économiste raisonne à préférences, contraintes et contexte donnés : un jeune au chômage, qui a grandi dans des conditions sociales difficiles, qui a côtoyé très tôt des personnes se livrant à l’activité de délinquance, a certes plus de chances que la moyenne des jeunes de devenir à son tour délinquant. Il n’en demeure pas moins qu’avant de passer à l’acte, il va faire un choix, même contextualisé, en comparant ce que pourrait lui rapporter un délit avec ce qu’il lui en coûtera s’il se fait attraper. Toute personne issue d’un milieu social défavorisé n’en devient pas pour autant délinquante.

En troisième lieu, on ne peut exclure que, dans certaines situations, le délinquant passe à l’acte de manière impulsive, sans opérer de véritable calcul, par exemple lorsqu’une opportunité de vol qu’il n’a pas planifiée à l’avance se présente à lui. À nouveau, il n’en demeure pas moins que le délinquant a bien fait un choix au moment où il a décidé de s’engager sur la voie de la délinquance, surtout si son acte est répété au cours du temps (cas d’un multi récidiviste).

En dernier lieu, le fait que le délinquant fasse un choix ne signifie pas qu’il ne puisse pas se tromper sur l’évaluation des gains et des coûts espérés. Il est possible qu’il surestime les gains de l’infraction ou, à l’inverse, qu’il en sous-estime les coûts, notamment s’il est victime de biais tels que la «surconfiance». Nous verrons que l’économie comportementale a permis, depuis les années 1980, de complexifier, d’enrichir la compréhension du choix du criminel en intégrant des éléments psychologiques, sans pour autant remettre en cause le cadre global d’analyse fondé sur un arbitrage coût/bénéfice.

Le calcul du délinquant

On ne peut exclure que le délinquant partage son temps entre une activité licite (par exemple, un emploi àtemps partiel) et une activité En pratique, il semble que la majorité des revenus des délinquants provient de l’activité illicite, le complément étant assuré par des revenus de transfert (allocations, etc.).

On pourrait toutefois estimer que la peine de prison avec sursis constitue un stigma social et qu’elle est susceptible de diminuer l’accès à certains emplois de la personne condamnée.

Quel raisonnement un apprenti délinquant va-t-il tenir lorsqu’il choisit d’enfreindre la loi ? L’analyse économique du crime, née à la suite des travaux pionniers de Gary Becker en 1968 et prolongée par des auteurs comme Isaac Ehrlich ou Steven Levitt, fournit une grille de lecture à la fois simple et puissante.

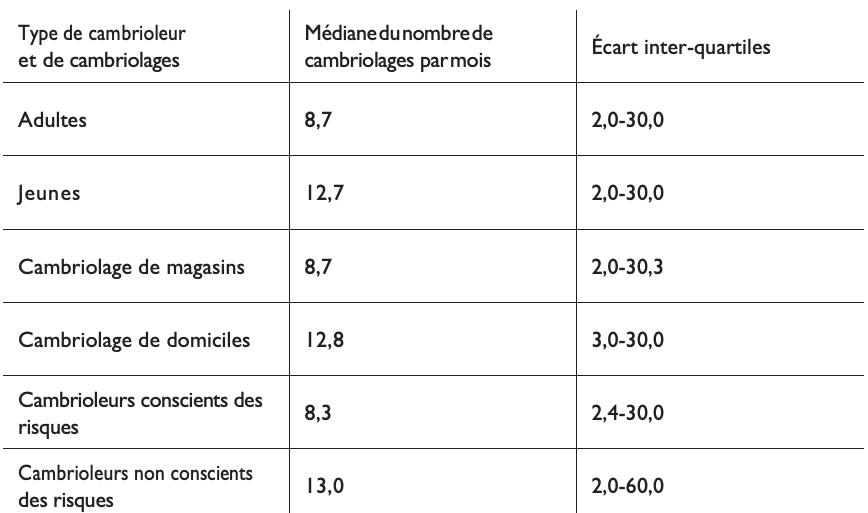

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple d’un individu-type qui envisage d’embrasser une « carrière de cambrioleur ». Nous proposons dans l’annexe 1 unexemple chiffré de calcul, basé sur des hypothèses assez réalistes.

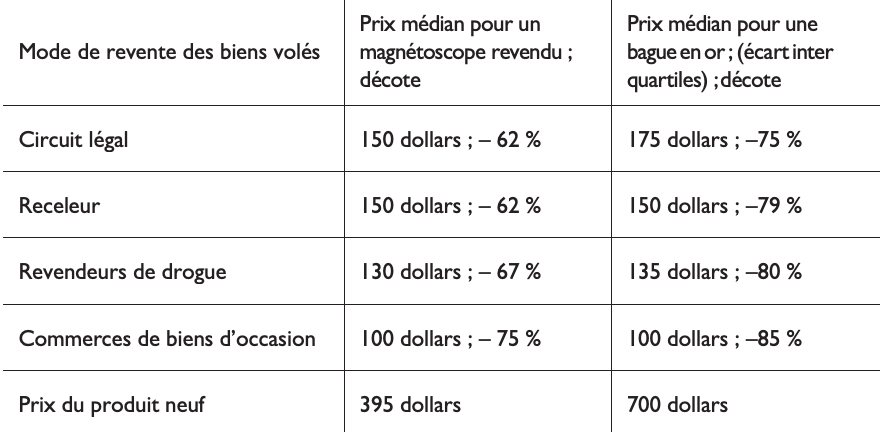

L’individu va tout d’abord estimer le gain monétaire que lui procure la commission de l’infraction. Le gain du cambrioleur dépend à la fois du nombre de cambriolages commis et du gain moyen qu’il en retire à chaque fois. Le gain n’est pas équivalent au préjudice subi par la victime : en effet, le cambrioleur va devoir revendre les biens volés sur le marché parallèle, avec une forte décote, compte tenu à la fois des risques supportés par le client (aucune garantie sur le bon état de marche, risque de poursuite pour recel…) et de la nécessité de revendre les biens au plus vite. On pourrait ajouter à ce gain monétaire d’autres caractéristiques, plus difficilement quantifiables mais qui peuvent faire « pencher la balance » du côté de la délinquance : gain psychologique d’être un « caïd » redouté ou de vivre au-dessus de ses moyens, difficulté de trouver un emploi, contraintes horaires d’un emploi à temps plein par rapport à l’activité délinquante, faible attractivité des emplois non qualifiés, etc.

Le gain net du délinquant doit aussi prendre en compte le fait qu’il aurait pu occuper un emploi légal à temps plein plutôt que de se livrer à l’activité de cambriolage8. Dans ce cas, il aurait perçu un salaire mensuel au moins équivalent au Smic. Nous voyons ici que le niveau de salaire obtenu dans le cadre d’activités légales tout comme les opportunités d’emploi qui y sont offertes vont influencer le choix de l’individu.

Le délinquant va ensuite estimer le coût encouru par l’exercice d’une activité illégale, coût qui se décompose en deux éléments distincts :

- les chances de se faire attraper par la police puis condamner par la justice (certainty) ;

- le niveau de la sanction qu’il se verra infliger s’il est attrapé et condamné (severity).

L’individu va prendre sa décision, en comparant le gain espéré avec le coût espéré :

- si le gain net (gain du cambriolage – gain d’une activité licite) est supérieur au coût espéré(probabilité de se faire arrêter et condamner X montant de la sanction), alors l’individu estimera que « le crime paie »;

- si le gain net (gain du cambriolage – gain d’une activité licite) est inférieur au coût espéré(probabilité de se faire arrêter et condamner X montant de la sanction), alors l’individu sera dissuadé de devenir un délinquant.

On pourrait objecter à cette thèse que les peines requises en France pour un cambriolage sont principalement des peines de prison, fermes ou avec sursis, et non des peines monétaires, et qu’un calcul monétaire est donc inapproprié. En réalité, le fait d’introduire des sanctions sous la forme de l’incarcération plutôt que d’amendes ne change pas fondamentalement le raisonnement, mais le complexifie dans la mesure où, pour pouvoir comparer les gains et les coûts, il est nécessaire de transformer le temps de prison en équivalent monétaire.Dans le cas d’une peine ferme, la question est alors de mesurer en termes monétaires combien « vaut »un mois de prison pour le délinquant ? Plusieurs méthodes sont possibles pour l’estimer (voir Annexe 1). Mais à vrai dire, dans le cas français, il n’est pas vraimentnécessaire de se livrer à ce genre de calculs, dans la mesure où la majorité des peines deprison pour vol (65% des cas) prend la forme de peines avec sursis. Dans le cas d’une peine de prison avec sursis, le coût de la sanction nous semble proche de zéro, dans la mesure où la peine n’a au mieux qu’une valeur symbolique9.

L’approche économique du crime a le mérite de sortir d’un discours politique trop souvent axé sur la seule émotion ou sur la déviance supposée des individus, pour insister sur la rationalité économique des délinquants et sur le choix qu’ils font de s’engager dans une activité illicite. Si le crime n’est pas d’abord une question de pulsion mais de raison, alors il devient possible de lutter contre le crime en jouant sur les incitations des candidats au crime. En partant du seul comportement de l’individu, les pouvoirs publics disposent de trois leviers principaux pour infléchir le comportement des délinquants : réduire le gain net illicite, augmenter la probabilité de détection et accroître le niveau des sanctions.

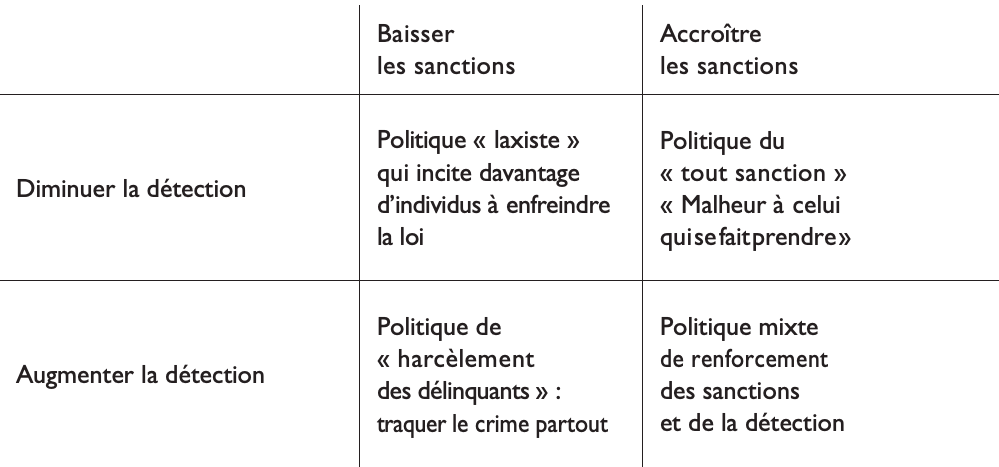

Ces différents leviers s’avèrent complémentaires entre eux et non exclusifs. En effet, une diminution de la probabilité de détection doit nécessairement être compensée par une augmentation des sanctions si l’on veut garder le même niveau de dissuasion ; symétriquement, si les sanctions augmentent, la probabilité de détection peut être diminuée. Une politique consistant à baisser simultanément les sanctions et les efforts de détection conduira mécaniquement à modifier le choix de l’individu dans un sens favorableà la délinquance (tableau 1).

Tableau 1 : L’arbitrage entre sanction et détection

D’un point de vue purement économique, est-il équivalent d’augmenter les sanctions ou de jouer sur le taux de détection ? L’économie du crime, telle qu’elle s’exprime par exemple dans les travaux de Gary Becker, répond de manière univoque à cette question : il vaut mieux miser sur de fortes sanctions plutôt que sur une forte détection, dans la mesure où la détection s’avère plus coûteuse pour la société que la sanction. Autrement dit, la bonne politique impliquerait que les délinquants aient peu de chances de se faire attraper mais, s’ils le sont, qu’ils soient condamnés à de fortes peines : malheur à celui qui se fait prendre ! Cette proposition nous apparaît très discutable à la fois d’un point de vue juridique et économique, mais ce point sera abordé ultérieurement.

Le levier du gain illicite : mieux informer sur le fait que le « crime paie peu »

Pour autant que la hausse des salaires ne se traduise pas par une diminution de l’emploi, si elle s’avère supérieure aux gains de productivité. Dans ce cas de figure, une hausse du salaire pourrait conduire indirec- tement à une hausse de la criminalité. Ce cas de figure peut se présenter par exemple si une forte hausse du salaire minimum conduit à exclure du marché du travail des personnes sans qualifications, qui se tournerontalors vers la délinquance.

Stephen Machin et Costas Meghir, « Crime and economic incentives », The Journal of Human Resources, vol.XXXIX, no 4, septembre 2004, p. 958-979.

En effet, on ne peut exclure une relation qui aille du crime vers le chômage. Si le niveau de criminalitédans une région est très élevé, les entreprises vont alors décider de s’implanter ailleurs, ce qui conduira à unehausse du taux de chômage.

Denis Fougère, Francis Kramarz et Julien Pouget, « Youth unemployment and crime in France », Journal of the European Economic Association, vol. 7, no 5, septembre 2009, p. 909-938.

Hope Corman et Naci Mocan, « Carrots, Sticks and Broken Windows », NBER Working Paper, no 9061, juillet 2002.

Steven Levitt et Sudhir Venkatesh, « An economic analysis of drug selling gang’s finances », NBER Working Paper, no 6592, juin 1998. Ce travail est resté célèbre par le livre qui en a été tiré, Freakonomics, qui explique notamment pourquoi la majorité des dealers vivent chez leur mère, parce qu’ils sont trop pauvres pour avoir leur propre logement.

Le premier levier d’action publique consiste à réduire le gain net du crime, en améliorantl’accès à l’emploi et/ou en augmentant la rémunération d’une activité licite. Par exemple, si les opportunités d’emplois dans le secteur «légal» se développent (ouverture à la concurrence de secteurs fermés, par exemple), si le niveau des salaires augmente10, on peut supposer qu’il deviendra alors moins rentable pour un individu de s’engager dans le crime. Les études empiriques confirment l’existence d’une relation décroissante entre niveau des salaires et délinquance : ainsi, Stephen Machin et Costas Meghir11 montrent qu’au Royaume-Uni une diminution du salaire des travailleurs non qualifiés conduit à accroître le niveau de criminalité.

Concernant le rôle du taux de chômage, les études empiriques sont moins concluantes, sans doute parce qu’elles raisonnent à un niveau très agrégé (que ce soit dans la définition du type de crime ou dans l’appréhension du chômage) et qu’elles ne prennent pas en compteles problèmes d’endogénéité de la relation entre chômage et criminalité12. Mais lorsque l’analyse empirique se focalise sur des sous-populations précises et des types de délinquance, il apparaît que le chômage influe bien sur l’incitation à commettre des actes délinquants. Ainsi, les auteurs d’une étude sur 95 départements français au cours de lapériode 1990-2000 portant sur le cas particulier des jeunes et qui distingue différentes formes de délits et crimes en prenant en compte une multitude de variables autres que le chômage des jeunes mais susceptibles d’influer sur le niveau de criminalité au niveau local (par exemple, la part des familles monoparentales, etc)13 parviennent à un résultat très clair : le taux de chômage des jeunes exerce un effet positif sur la plupart des crimes d’appropriation, tels que le cambriolage ou le vol de voitures, alors qu’il affecte peu les autrescrimes « violents », tels que les homicides ou les viols. Cet effet apparaît particulièrement fort : ainsi, à titre d’exemple, si le taux de chômage des jeunes dans le Vaucluse passe de 11% à 16%, l’analyse empirique prédit une multiplication par 2,7 du taux de criminalité dans ce département.

En pratique, une politique de lutte contre la délinquance qui porterait exclusivement sur l’accès à l’emploi des jeunes et les hausses de salaires aurait un effet sur la petite délinquance d’appropriation, dont l’activité illicite se révèle assez peu lucrative par rapport à une activité légale. Mais cette politique n’est sans doute pas suffisante pour dissuader la majorité des délits et crimes d’appropriation, en particulier les plus rentables. En effet, dans ce cas, comme l’écart entre le gain illicite et le niveau de salaire résultant d’une activité licite est très élevé, une augmentation du salaire minimum ou des opportunités d’emploi n’exercera qu’un effet marginal sur le choix des individus. Ainsi, dans le cas des États-Unis, l’étude de Corman et Mocan14 sur la criminalité dans la ville de New York au cours de la période 1974- 1999 montre que si le taux de chômage influe sur le taux de criminalité (une baisse de 1% du taux de chômage conduit à une diminution de 2,2% des cambriolages et de 1,8% des vols de voitures), il n’explique que faiblement l’évolution de la criminalité observée. Autrement dit, la bataille contre la délinquance d’appropriation (vols, cambriolages) ne se résume pas à une bataille pour l’emploi et les salaires.

Une autre piste, complémentaire de la première, mérite d’être explorée : elle consiste à mieux informer les candidats à la délinquance sur la réalité des gains d’une activité illicite afin de leur démontrer que « le crime paie peu ». Malheureusement, nous ne disposons pas en France de statistiques détaillées sur les gains des individus qui se livrent aux délits et crimes d’appropriation. On peut toutefois, à titre d’illustration, regarder ce qui se passe sur un autre marché, tout aussi illicite, celui de la revente de drogue : plusieurs études empiriques ont été réalisées, qui fournissent des résultats intéressants sur l’échelle des rémunérations. Ainsi, l’enquête célèbre de Levitt et Venkatesh15 sur le fonctionnement de gangs aux États-Unis montre que les guetteurs, situés en bas de la hiérarchie du trafic,perçoivent une rémunération dérisoire, de l’ordre de 200 dollars par mois, pour 20 heures de travail par semaine, soit 2,50 dollars/heure. De même, les travaux de Christian Ben Lakhdar 16 sur le trafic de cannabis en France concluent que les intermédiaires en bout de chaîne gagnent seulement entre 4.500 à 10.000 euros par an, soit moins que le Smic annuel. Bref, il semble que la revente de drogue ne constitue pas nécessairement une activité très lucrative pour la majorité de ceux qui s’y adonnent. Qui plus est, les risques encourus dans l’exercice de cette activité sont très élevés : selon Levitt et Venkatesh, le membre d’un gang qui participerait activement pendant quatre ans à l’activité de revente de drogue aurait 25% de risque d’être tué lors de guerres entre gangs, contre 1 pour 1.000 pour un citoyen lambda, victime d’un homicide. Si l’activité de revente de drogue est sans doute moins risquée en France que celle décrite parLevitt et Venkatesh aux États-Unis, il n’en demeure pas moins qu’elle reste plus dangereuse que n’importe quelle activité licite.

Comment expliquer alors que nombre d’individus s’engagent dans cette activité si elle leur rapporte en moyenne si peu et s’avère risquée ? Sans doute parce que leur perception des gains est systématiquement biaisée dans le sens d’une surestimation : en effet, leur jugement est faussé par le fait que leur principale référence est celle du chef de gang, dont ils observent le train de vie élevé. Or les études empiriques mettent justement en évidence de très fortes disparités de revenu au sein de l’activité de revente de drogue. Selon Ben Lakhdar, les semi-grossistes réalisent un bénéfice annuel compris entre 253.000 et 552.000 euros. De leur côté, Levitt et Venkatesh estiment que le niveau de salaire d’un chef de gang oscillait, en 1995, entre 4.200 et 10.900 dollars par mois, ce qui est très largement supérieur au salaire qu’il pourrait obtenir s’il exerçait une activité légale, compte tenu de son faible niveau d’éducation.

Dans ces conditions, la majorité des délinquants s’engage dans la voie de la délinquance en espérant devenir caïd et décrocher le « gros lot ». Mais il en est du crime comme de toute compétition, de tout tournoi : si les participants sont nombreux, rares sont les (heureux) élus ! Ainsi, Ben Lakhdar estime qu’il y avait en France, en 2005, entre 689 et 1.504 semi-grossistes de cannabis, contre 58.000 à 127.000 revendeurs en bout de chaîne : la proportion de «grands leaders» représente donc 0,5 à 2,5% des effectifs totaux. Une politique peu coûteuse consisterait à communiquer régulièrement auprès des « populations à risque » – notamment les jeunes – sur le faible montant des gains illicites et sur les chances limitées de s’enrichir par ce moyen, surtout compte tenu des risques encourus (risque de se faire attraper par la police mais également risque de règlement de comptes entre gangs et à l’intérieur du gang).

L’incitation à s’engager dans la délinquance dépend certes des opportunités d’emploi et des salaires offerts dans les activités licites, mais elle dépend aussi des croyances, souvent erronées, des individus quant à la forte rentabilité de l’activité délinquante. Un premier levier d’action pour les pouvoirs publics consiste à communiquer largement sur la faiblesse des gains réels d’une activité illicite pour la majorité des délinquants : « le crime paie peu au regard des risques pris ». À cette fin, il serait utile de disposer d’études empiriques sur la réalité des gains des délinquants.

Le levier des sanctions : monétiser ls peines pour les petits délits

Un second levier d’action pour influer sur le comportement des délinquants consiste à agir sur les sanctions. En la matière, le débat se focalise souvent sur la question du niveau des sanctions, jugées insuffisantes. Les appels en faveur d’un durcissement des sanctions,particulièrement répandus au sein des partis de droite (augmentation des plafonds et planchers des peines, pénalisation de certaines infractions) participent de cette vision, qui mise d’abord sur le quantum de la sanction pour dissuader le délinquant potentiel de s’engager sur la voie du crime.

Cette vision semble toutefois laisser de côté un autre aspect essentiel d’une politique de sanction : son effectivité, c’est-à-dire le fait que la sanction ait uneportée concrète et non théorique pour celui qui la subit. En effet, la plupart des études empiriques confirment que les délinquants réagissent plus à la certitude de la peine qu’à son niveau. Dit en d’autres termes, l’effet punitif et dissuasif d’une peine dépend moins de son quantum, surtout si la peine reste à l’état virtuel, que de l’anticipation des individus quant à son effectivité. Il vaut donc mieux une peine courte mais effective et rapidement prononcée plutôt qu’une peine plus dure, mais non appliquée.

L’effectivité de la sanction recouvre pour l’essentiel deux aspects très différents.

En premier lieu, l’exécution des peines de prison ferme reste problématique dans notre pays. Dans un rapport public de 2009, l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ) constatait que 82.000 peines d’emprisonnement ferme étaient toujours en attente d’exécution. Pour augmenter l’effectivité des peines de prison ferme, la solution souvent préconisée consiste à augmenter le nombre de places en prison : telle est par exemple l’une des propositions du rapport Ciotti 17, qui constate que la capacité carcérale de la France (83,5places de prison pour 100 000 habitants) reste très largement en dessous de celle constatée en Europe (138 places pour 100.000 habitants), – même si elle est en partie corrigée par une densité carcérale plus élevée – et appelle de ses vœux une augmentation du nombre de places.

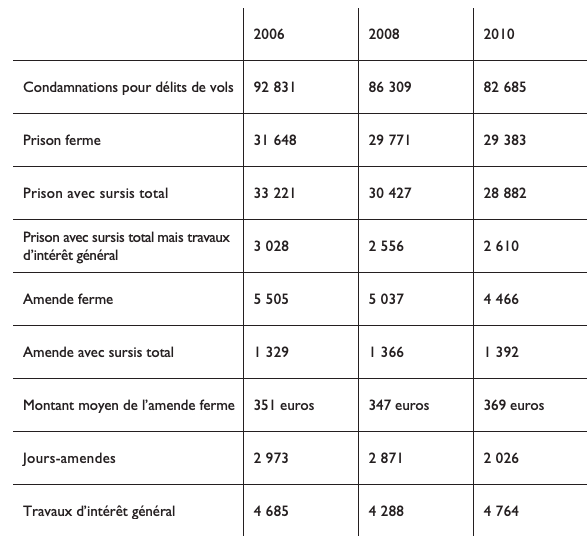

En second lieu, dans le cas de vols simples, il n’est pas rare que la justice prononce en France des peines de prison avec un sursis total (tableau 2). Ainsi, en 2010, sur 82.685 condamnations pour délit de vol, 58.265 peines d’emprisonnement ont certes été prononcées (70% des cas), mais seulement 29.383 d’entre elles ont conduit à des peines de prison ferme, soit 35% des cas. Quelle est la réelle valeur punitive et dissuasive d’une peine qui n’exerce en réalité aucune contrainte réelle sur celui qui doit la subir, si ce n’est l’effet supposé stigmatisant d’une condamnation pénale ?

Tableau 2 : Types de condamnation pour délits de vols

Source :

Annuaire statistique de la justice (2012).

Il existe pourtant une solution simple pour rendre effective les peines de prison avec sursis : les monétiser systématiquement, au moins pour les délits de vol simple et/ou pour les primo-délinquants. Le Code pénal prévoit d’ailleurs que le vol simple est passible, outre d’une peine de prison allant jusqu’à 3 ans, d’une amende allant jusqu’à 45.000 euros, tandis que le vol aggravé peut conduire à l’imposition d’une amende allant jusqu’à 75.000 euros. Mais, en pratique, les tribunaux utilisent très peu l’arme monétaire, sans doute parce que la culture et la pratique des magistrats les poussent davantage vers l’imposition de peines privatives de liberté, fermes ou avec sursis : en 2010, sur 82.685 condamnations pour vol, seules 4.466 peines d’amendes fermes (ou avec sursis partiel) ont été infligées, soit dans 5,4% des cas. Paradoxalement, alors même que le gain monétaireconstitue le motif premier d’un délit d’appropriation, la peine monétaire restepeu utilisée.

L’objectif n’est pas de généraliser les peines monétaires à tous les types de vols et cambriolages : pour les plus graves, ceux qui relèvent notamment de la qualification juridique de « crime », la peine privative de liberté reste sans doute le moyen le plus adéquat de sanction, en permettant d’incapaciter le criminel pendant toute sa durée de détention, voire d’infléchir ses préférences dans le sens d’un respect de la loi. Mais force est de constater que les vols qui sont qualifiés de « crimes » restent assez minoritaires : en 2010, sur 97.506 condamnations pour vol et recel, 438 ont été qualifiées de « crimes » (soit moins de 1%) et ont conduit dans plus de 98% des cas à des peines privatives de liberté.

Notre propos vise les pratiques de vols et de cambriolages les moins graves et qui donnent le plus souvent lieu à des peines de prison avec sursis. Dans ce cas de figure, les sanctions monétaires méritent que l’on s’y intéresse de près, dans la mesure où elles présentent plusieurs avantages par rapport à la prison (ferme ou avec sursis), en particulier pour les délits de vol simple :

- à la différence de la prison ferme, l’imposition d’amendes est relativement peu coûteusepour la société, à l’exception des coûts de recouvrement ;

- à la différence de la peine d’emprisonnement ferme, dont l’application peut être décalée dans le temps (faute de place en prison), l’imposition de l’amende est à effet immédiat et exerce donc un effet plus visible sur celui à qui elle est infligée. Cet argument est particulièrement important dans le cas de jeunes délinquants, qui se projettent peu dans l’avenir : une sanction n’est véritablement efficace à leurs yeux que si elle est imposée relativement rapidement par rapport à la date de commission du délit ;

- pour les primo-délinquants, la sanction monétaire (par rapport à une peine de prison avec sursis) est susceptible de leur envoyer un signal dissuasif fort, évitant ainsi qu’ils s’engagent dans une véritable « spirale délinquante ». N’oublions pas, en effet, que près de 30% des auteurs de délits ont déjà été condamnés au cours des cinq années précédentes et que, pour les multirécidivistes, la première infraction a lieu souvent à un âge relativement jeune : selon une enquête récente de l’ONDRP sur Paris et les trois départements de la petite couronne, plus de la moitié des personnes mises en cause pour des crimes et délits non routiers étaient mineures à la date de leur première infraction ;

- pour les primo-délinquants, une amende évite les effets indésirables de la prison, et notamment la mise en contact avec des délinquants plus avertis, qui vont les conforter dans leur vocation et transformer le stigma de la prison en un statut valorisant (« je suis passé par la case prison ») ;

- par rapport à une peine de prison avec sursis ou qui n’est pas exécutée, par rapport à un simple rappel à la loi, la monétisation des peines introduit une contrainte matérielle forte sur le condamné, en l’obligeant à régler sa dette envers la société au sens propre du terme, autrement que par un acte de contrition symbolique ;

- les peines monétaires établissent aux yeux du délinquant une forme d’équivalence objective entre le montant du vol et le niveau de l’amende, en obéissant à un principe simple et objectif de proportionnalité : « plus tu voles, plus tu paies »;

- un accroissement du montant des amendes est plus « parlant » qu’un allongement des peines de prison, surtout pour les primo-délinquants qui n’ont pas encore l’expérience du milieu carcéral et appréhendent mal les effets d’un allongement de la durée d’emprisonnement.Dans un second temps, on pourrait également envisager que les sanctions monétaires, pour les plus petits délits de vol et de cambriolage, fassent l’objet d’une forfaitisation, sous la forme de contraventions, à l’image de ce qui se fait pour les infractions au Code de la route. Cette approche forfaitaire permettrait de renforcer l’immédiateté de la sanction et lui conférerait un caractère quasi «automatique». Toutefois, le cas échéant, le recours à de tels outils devrait être strictement encadré aux plans juridiques et pratiques, notamment pour garantir au délinquant le droit de faire appel de la sanction devant le juge.

Dans la même veine, il semble intéressant, pour les délits les plus faibles, d’explorer la voie de la transaction pénale avec le délinquant, ce qui permettrait de régler l’affaire de façon rapide et sûre. Telle est la voie empruntée par exemple par les douanes dans leur lutte contre la contrefaçon : lorsque l’infraction commise est de faible gravité, la douane a la possibilité de transiger avec l’infracteur, en confisquant la marchandise contrefaite et en lui infligeant une sanction monétaire. Bien entendu, cette procédure de transaction doit être strictement encadrée et limitée : en particulier, lorsqu’une action judiciaire est engagée, les services de police ne doivent pas pouvoir transiger sans l’accord de l’autorité judiciaire.

En dépit de ses nombreux avantages, l’approche monétaire des sanctions pénales reste peu mobilisée dans notre pays, sans doute parce qu’elle suscite plusieurs critiques quant à sa faisabilité pratique :

- les délinquants, peuvent disposer de ressources financières limitées, avoir organisé leur insolvabilité, rendant ainsi difficile voire impossible le recouvrement des sommes dues ;

- le recouvrement des amendes nécessite des moyens administratifs et financiers supplémentaires ;

- les délits d’appropriation les plus rentables sont commis en France par des bandes organisées, qui utilisent parfois des personnes mineures et dont les avoirs sont détenus à l’étranger (souvent des pays de l’Est), ce qui rend difficile le recouvrement.

Ces critiques sont en partie fondées, mais leur portée doit être toutefois fortement relativisée :

- dans le cas de la grande délinquance, la police et la gendarmerie disposent de la faculté desaisir les avoirs criminels, comme le prévoit l’article 131-21 du Code pénal. Ainsi, en 2013, ce sont 101 millions d’euros qui ont été récupérés grâce à la saisie et la revente de biens volés;

- si le délinquant est vraiment dans l’incapacité de payer, il est toujours possible de transformer la peine monétaire en peine alternative : travail d’intérêt général (TIG),jours-amende, suspension du permis de conduire… ;

- si le délinquant est vraiment dans l’incapacité de payer, un système de réserve sur les prestations sociales pourrait être envisagé, en préemptant la peine monétaire sur les éventuelles prestations sociales à percevoir (système de chèque social) par le délinquant. Il existerait, dans ce cas, un crédit monétaire de la société vis-à-vis de l’individu, au-delà d’un seuil minimum de rémunération qui serait égal au montant du revenu de solidarité active (RSA). De plus, les allocations familiales, qui ont vocation à bénéficier aux enfants, seraient sorties de ce dispositif, de même que les rentes d’accidents du travail qui sont insaisissables ;

- pour les délinquants résidant à l’étranger, dès lors qu’une partie significative de ces derniers est originaire d’Europe de l’Est, il conviendrait de conclure des accords européens de coopération pour le recouvrement des amendes.

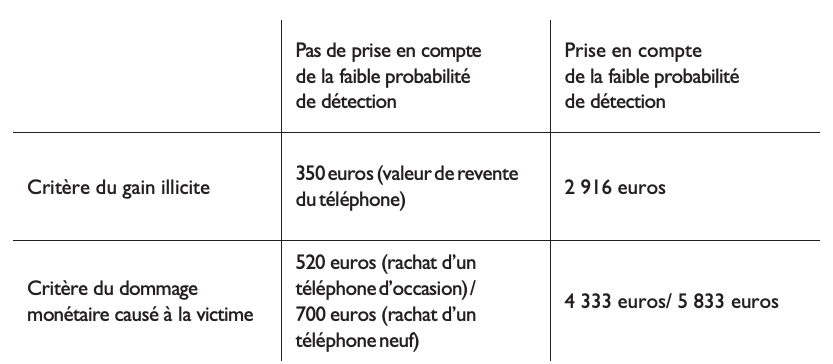

Le recours systématique aux sanctions monétaires pour les petits délits doit également s’accompagner d’une réflexion sur le niveau « adéquat » de l’amende. L’économie du crime fournit un point de repère utile, en partant du principe selon lequel le but premier de la sanction n’est pas seulement de punir celui qui a déjà enfreint la loi mais aussi et surtoutde dissuader le délinquant potentiel de s’engager sur la voie du crime. Pour ce faire, les pouvoirs publics devraient infliger des sanctions au moins égales au gain illicite divisé par les chances de se faire attraper (probabilité de détection), de telle sorte que « le crime ne paie plus » :

Sanction optimale = gain illicite net/probabilité d’arrestation et de condamnation

Le tableau 3 fournit une illustration de ce que pourrait être une politique de sanctions monétaires efficace, en prenant l’exemple simple du vol de téléphone portable. Supposons qu’un délinquant ayant volé un iPhone 5S se fasse attraper et se voie infliger une sanction monétaire. Pour déterminer une fourchette possible de sanctions, plusieurs points de repèresutiles et simples pourraient être pris en compte :

- la valeur d’achat d’un iPhone 5S neuf dans le circuit légal (700 euros) ;

- sa valeur de revente sur le marché noir (350 euros en moyenne, soit une décote de 50%) ;

- sa valeur d’occasion auprès d’un revendeur agréé (520 euros sur le site de la Fnac).

Considérons que le taux d’élucidation de ce type de vols soit identique à celui observé pour les cambriolages, à savoir 12%. En faisant jouer ces différents paramètres, on aboutit à une échelle de sanctions monétaires possibles comprise entre 350 euros et 5.833 euros, selon les critères retenus. Si la fourchette des sanctions est large, on peut toutefois noter que la sanction ne saurait être inférieure à un plancher correspondant au gain illicite réalisé à l’occasion de la revente du téléphone portable (350 euros) ou au dommage monétaire causé à la victime du vol (520-700 euros). À l’inverse, afin de ne pas « surdissuader », la sanction ne saurait excéder un plafond qui correspond à la prise en compte intégrale de la faible probabilité de se faire attraper (égale à 12% dans notre exemple numérique).

De manière plus pratique, on pourrait considérer que le montant de la sanc- tion monétairesoit fixé sur la base d’un multiple de la valeur du bien dérobé. Telle est par exemplel’approche qui est retenue dans un autre domaine, celui des sanctions douanières. Le Codedes douanes prévoit en effet une amende comprise entre une et deux fois la valeur del’objet de la fraude ; lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’amende peut être portée jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude.

Tableau 3 : Plancher et plafond des sanctions monétaires pour le vol d’un téléphone portable

Pour conclure, nous devons considérer que les délinquants sont davantage sensibles à l’effectivité des sanctions qu’à leur niveau, ce qui démontre le faible effet dissuasif d’une peine de prison avec sursis. Il est temps de sortir d’un discours politique axé exclusivement sur le niveau des peines de prison pour aller vers un discours sur l’effectivité de la peine, quelle qu’en soit la forme. Le réalisme invite à considérer que la majorité des peines de prison prononcées en matière de délinquance d’appropriation resteront demain des peines avec sursis, qui n’exerceront donc aucun effet dissuasif sur le délinquant. Une solution alternative consiste à miser davantage – dans le cas de vols simples (sans violence physique) – sur les amendes, qui ont le mérite d’être plus immédiate et effective et qui reposent sur un principe simple et compréhensible par tous : à gain élevé, amende beaucoup plus élevée.

Le levier de la détection : ne pas lever le pied au motif que les sanctions sont plus sévères

Isaac Ehrlich n’hésite pas d’ailleurs à comparer le système américain à une « loterie » où les individus condamnés paient à la fois pour leurs crimes mais aussi pour tous les crimes qui n’ont pas été élucidés.

L’exemple le plus connu est celui du mariage : lorsque l’on demande à des individus qui vont se marier quelle est la probabilité que leur mariage se termine en divorce, la moyenne est proche de zéro alors que la réalité statistique indique que 50% des mariages aux États-Unis finissent en divorce.

Un troisième et dernier levier à la disposition des pouvoirs publics consiste à augmenter la probabilité de détection des crimes et délits, soit en augmentant les ressources affectées à l’activité de police, soit en rendant son action plus efficace, comme nous le verrons dans la seconde partie. À ce stade, remarquons simplement que sur cette question de la détection, l’économie du crime conduit à préconiser de fortes sanctions et une faible probabilité de détection, afin de réduire les coûts supportés par la société dans la lutte contre la criminalité. Si l’on suit cette recommandation à la lettre, cela reviendrait à infliger des sanctions quasi infinies à celui qui se fait prendre, en contrepartie de très faibles probabilités d’arrestation. Cette recommandation suscite deux critiques fondamentales.

En premier lieu, elle heurte de manière frontale le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines, puisque celui qui se fait attraper paie en réalité pour tous les délinquants qui ne se sont pas fait prendre18. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas inclure dans la sanction une dose de dissuasion (à la fois individuelle et générale), mais dans des proportions qui restent socialement et juridiquement acceptables.

En second lieu, si tout l’effort est mis sur la sanction au détriment de la détection, les probabilités de se faire arrêter seront tellement faibles que les candidats à la délinquance penseront qu’ils ne se feront jamais interpeller, ce qui les conduira, au terme d’un calcul coût/bénéfice simple, à toujours enfreindre la loi. En effet, les criminels peuvent être victimes de trois biais, bien connus en économie comportementale :

- le biais de surconfiance (overconfidence) : les individus font en général preuve d’unoptimisme excessif quant à leurs propres capacités à gérer des situations critiques, par rapport à ce que montre la réalité statistique19. Dans le cas du crime, cela signifie que les individus vont estimer spontanément qu’ils pourront facilement échapper à la détection de la police (« moi, je ne me ferai pas prendre ») ;

- le biais de disponibilité (availability). Les individus ont tendance à surestimer l’occurrence d’événements visibles ou mémorables parce qu’ils marquent les esprits, même s’ils sont en réalité peu fréquents. Dans le cas de la lutte contre la délinquance d’appropriation, les arrestations ne font pas l’objet d’une large publicité, ce qui va conduire les candidats délinquants à estimer qu’il n’y en a jamais ;

- l’effet de seuil : en dessous d’un certain seuil critique de probabilité, les individus ont tendance à penser que la probabilité est nulle. Dans le cas de la lutte contre la délinquance d’appropriation, cela revient à dire que si les arrestations sont trop rares, les individus estimeront qu’il n’y a en réalité aucune arrestation.

Mieux comprendre les coûts du crime pour mieux lutter contre le crime

Nous avons, jusqu’à présent, abordé la question du délit d’appropriation sous le seul angle du comportement du délinquant et du bénéfice privé qu’il en retirait. Cependant, il convientde ne pas en rester à cette seule approche individuelle. En effet, d’un point de vue global, nous devons aussi justifier pourquoi il est nécessaire de lutter contre le crime, et notamment contre le vol et le cambriolage. Une telle interrogation peut paraître de prime abord iconoclaste : dans une perspective juridique ou morale, ces activités illicites doivent être réprimées tout simplement parce qu’elles constituent une atteinte à un droit fondamental, le droit de propriété.

Mais pour l’économiste, la réponse à cette question n’a rien d’évident : après tout, on pourrait considérer que le vol, le cambriolage, la fraude ne sont que des transferts de richesse de la victime vers le voleur, ce qui serait… économiquement neutre. Pour légitimer la lutte contre la délinquance d’appropriation, il convient de démontrer que le vol ou le cambriolage imposent à la société des effets indésirables, un dommage, un coût qui dépassent largement le gain privé du criminel. Quels sont ces différents coûts qu’un délinquant impose à la société ? Quelle serait leur ampleur aujourd’hui dans un pays comme la France ?

Cette approche fondée sur les coûts du crime permet de jeter un regard nouveau sur la dépense de sécurité : cette dépense permet de limiter le niveau de criminalité et donc les coûts qu’elle entraîne pour la société. Il s’agit donc d’opérer un virage à 180 degrés sur le regard que nous portons sur la sécurité en la considérant non plus comme une dépense, mais comme un investissement. Dans ce cadre, la question du « bon » niveau de dépense se pose : dans quelle mesure une hausse des dépenses de sécurité est-elle rentable pour réduire la criminalité ?

Quels sont les coups que le crime impose à la société ?

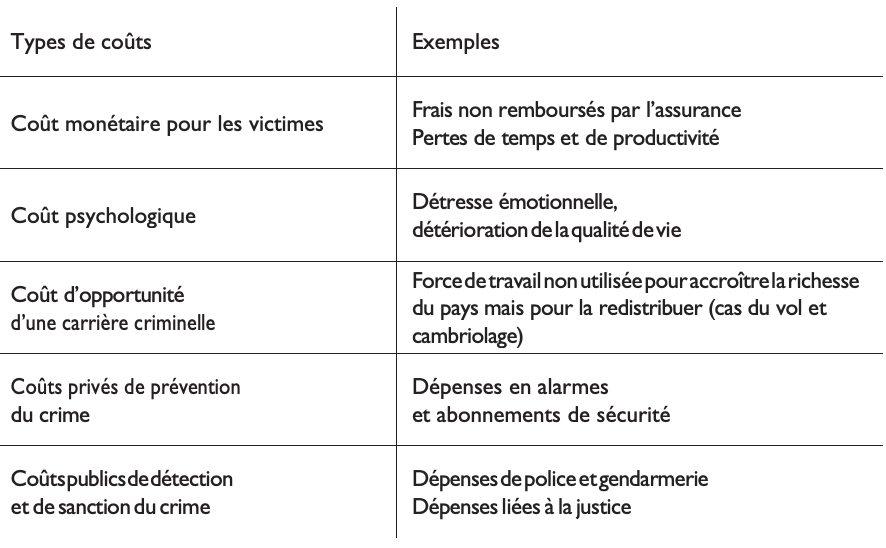

Le crime – quelle qu’en soit la forme – impose plusieurs types de coûts, plus ou moins intangibles, à la société :

Le coût monétaire pour les victimes. La perte monétaire subie par la victime est supérieure au gain réalisé par le délinquant. Par exemple, dans le cas d’un cambriolage, le bien sera revendu sur le marché parallèle à un prix moins élevé que ce que la victime devra payer pour se racheter le même bien (cf. partie 1). De plus, pour commettre son méfait, le cambrioleur a pu dégrader ou détruire d’autres biens (vitre cassée…) de la victime, dont le montant ne sera pas intégralement pris en charge par son assurance, compte tenu de la franchise. Autre exemple : la victime peut avoir été agressée et être dans l’incapacité temporaire de travailler.

Les coûts psychologiques. La délinquance d’appropriation entraîne des coûts non monétaires pour les victimes, mêmes s’ils sont plus difficiles à monétiser. Par exemple, la personne qui s’est fait voler dans la rue aura ensuite peur de sortir le soir ou sombrera dans la dépression. De même, du côté du délinquant, on peut considérer que l’incarcération peut générer un coût psychologique pour lui-même ou sa famille.

Le coût d’opportunité d’une carrière criminelle. Le voleur consacre à son activité délictueuse un temps qui aurait pu être investi autrement, dans une activité contribuant à accroître la richesse du pays. En effet, le délinquant se contente de modifier la répartition des richesses créées mais ne contribue pas par son activité à les accroître. D’ailleurs, demanière paradoxale, si tout le monde se livrait à l’activité de vol au lieu de travailler, il n’y aurait plus rien à voler puisqu’il n’y aurait plus de production. Le vol constitue bien un détournement de ressources productives.

Les coûts privés de prévention, qui interviennent en anticipation d’un éventuel crime. Les victimes potentielles vont devoir se prémunir contre le vol en se protégeant (alarmes, portes blindées…). La protection contre la délinquance engendre donc un coût privé. Selon le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le poids économique de la sécurité privée représenterait entre 4 à 5 milliards d’euros en France20, qu’il s’agisse des dépenses de sociétés (gardiennage de locaux, sécurité des commerces sensibles comme les banques ou les bijouteries), de la masse salariale des personnels de sécurité privés ou de dépenses de particuliers (alarmes pour les maisons individuelles…). Nous pourrions ajouter à ces dépenses de protection les dépenses d’assurance, dont l’objet est bien de se prémunir contre les conséquences d’une activité délinquante.

Les coûts publics de détection et de sanction du crime. Afin de limiter le niveau de criminalité, les pouvoirs publics doivent engager des dépenses de justice et de sécurité. Leur montant total apparaît très conséquent dans un pays comme la France : le budget du ministère de la Justice s’élève à 6,4 milliards d’euros en 201421, celui de la police nationale à 9,6 milliards d’euros et celui de la gendarmerie à 8 milliards d’euros, soit une dépense totale de 24 milliards d’euros.

Tableau 4 : Les différents coûts du crime pour la société

Tim Roper et Andrew Thompson, Estimating the Costs of Crime in New Zealand in 2003/04, New Zealand Tresury Working Paper, juillet 2006.

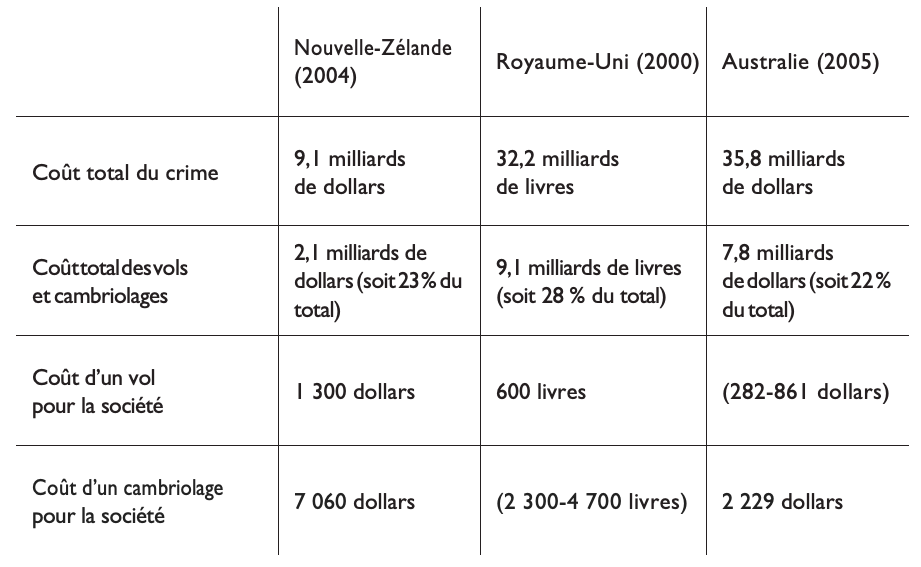

Les différents coûts étant ainsi énumérés, la question de leur ampleur se pose: combien représente aujourd’hui le « coût total du crime » dans un pays comme la France ? Ce type de questionnement très empirique est assez répandu dans les pays anglo-saxons, et notamment au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

Ainsi, une étude réalisée en Nouvelle-Zélande22 chiffre le coût global du crime à 9,1 milliards de dollars pour l’année 2004. Le coût global du crime a été mesuré en incluant à la fois les dépenses de police et de justice, une partie des dépenses publiques de santé (afin de soigner les personnes victimes de violence), les coûts privés de prévention du crime, des coûts intangibles et les coûts monétaires infligés aux victimes. Il apparaît que la majeure partie du coût total du crimeest supportée par le secteur privé, à hauteur de 7 milliards sur 9. Lorsque l’on décompose lecoût total du crime par type de crime, les atteintes à la propriété privée (vol, cambriolage,mais aussi fraude) représentent 41% de ce montant, soit plus de 3,7 milliards de dollars. Au sein de cette catégorie, on peut relever que si le vol apparaît majoritaire en nombre d’actes dans la délinquance globale (53%), il ne représente que 14% de la totalité des coûts et coûte en moyenne à la société 1.300 dollars. En revanche, chaque cambriolage coûte en moyenne à la société 7.060 dollars, bien que les cambriolages restent peu fréquents.

Le tableau 5 reprend trois études anglo-saxonnes sur le coût global du crime, réalisées dans une période de temps assez similaire (entre 2000 et 2005). En dépit de différences de périmètre des coûts, de méthodologie de comptabilisation des crimes et de données statistiques, ces études parviennent toutefois à des résultats assez proches quant à la part des vols et cambriolages dans le coût global du crime, qui serait de l’ordre de 25%. De même, le coût d’un cambriolage pour la société apparaît substantiellement plus élevé que le coût d’un vol : il coûte en moyenne cinq fois plus à la société en Nouvelle-Zélande, jusqu’à sept fois plus au Royaume-Uni, entre trois et huit fois plus en Australie.

Tableau 5 : Le coût du crime : quelques études empiriques

Une étude sur les homicides au Brésil parvient à un coût total de 6 % du PIB (Daniel C. Cerqueira et Rodrigo Soares, «The welfare cost of homicides in Brazil : accounting for heterogeneity in the willingness to pay for mortality reductions», Working paper, no 600, PUC Rio, juin 2012).

Jacques Bichot, « Le coût du crime et de la délinquance », Étude & Analyses, Institut pour la justice, no 8, avril 2010.

Ces différentes études démontrent que le coût du crime n’est pas seulement un concept théorique, mais une réalité empirique et mesurable. Bien entendu, il ne s’agit pas de tomber dans l’illusion du « chiffre magique », mais bien plutôt de disposer d’un ordre de grandeurréaliste qui permette de mesurer l’ampleur du phénomène. Si l’on se fonde sur ces trois études, le coût total du crime apparaît très élevé pour la société, lorsqu’il est rapporté à la richesse produite (PNB) : il représente en Nouvelle-Zélande plus de 6% du PNB, 3,5% au Royaume-Uni et 5,7% en Australie23. En appliquant une règle de trois, si l’on suppose que l’ampleur du crime et les coûts qu’il occasionne sont du même ordre en France que dans les trois pays ci-dessus, nous obtiendrions, pour l’année 2013, un coût total du crime compris entre 80 (3,5%) et 130 milliards d’euros (6% du PNB).

Existe-t-il justement sur la France des études comparables à celles que nous trouvons dans les pays anglo-saxons ? La seule étude disponible à ce jour est celle conduite en 2012 par l’Institut pour la justice, sous la plume de Jacques Bichot24, qui conclut à un coût global de115 milliards d’euros pour la délinquance en France, soit 5,6% du PIB. Cette étude présente un intérêt majeur puisqu’elle propose un premier chiffrage français. JacquesBichot ne se limite pas à la contre-valeur monétaire de la délinquance, mais intègre également le coût du préjudice moral et du sentiment d’insécurité, ce qui permet d’approcher un coût « complet » de la délinquance en France.

S’agissant plus particulièrement de la délinquance d’appropriation, Jacques Bichot estimeque les vols armés représentent un coût global de 185 millions d’euros, qui se décompose dela manière suivante : 54 millions pour le butin, 23 millions pour le traumatisme subi par les victimes, 16 millions pour les frais d’assurances, 90 millions pour l’insécurité diffuse, 2 millions pour les formalités liées aux vols. S’agissant des vols d’automobiles, Jacques Bichot établit une estimation du coût total à 522 millions d’euros, qui se répartit entre les pertes matérielles (350 millions), les pertes de temps occasionnées aux victimes (98 millions), les frais de mutualisation (40 millions), le préjudice moral (24 millions) et l’insécurité diffuse (10 millions). Enfin, les cambriolages représenteraient un coût de 1.438 milliard d’euros, dont le principal coût serait celui des objets volés pour une somme de 959 millions d’euros.

Cependant, cette étude présente plusieurs limites structurelles. Tout d’abord, les montants estimés sont issus de calculs indirects (études administratives, travaux d’organismes professionnels, estimations d’experts, etc.) et de coefficients préétablis. En d’autres termes, Jacques Bichot ne procède pas lui- même au calcul des différents montants et préjudices. Par ailleurs, l’étude tient parfois compte des faits constatés, mais aussi parfois de faits non constatés et n’ayant pas donné lieu à un dépôt de plainte. Lorsque l’étude s’appuie sur les faits enregistrés, ils sont affectés forfaitairement de coefficients de redressement assez variables et pas toujours cohérents, même pour des délits assez proches. Enfin, le préjudice moral fait l’objet de coefficients liés au préjudice, sans que les coefficients soient clairement étayés. Ce préjudice est estimé à 100 euros pour les vols à la roulotte ou les vols simples, à 500 euros pour les cambriolages ou les vols violents, et atteint 1.000 euros pour les vols d’automobiles. Les mêmes remarques méthodologiques peuvent être avancées pour ce qui concerne le calcul du coût du sentiment d’insécurité, valorisé à hauteur de 4,5 milliards d’euros.

Au total, l’étude de Jacques Bichot, qui présente de vraies limites méthodologiques, présente néanmoins l’intérêt de faire une première estimation du coût de la délinquance en France. Or le chiffrage de ce coût est fondamental pour estimer, comparativement, le coût de la justice et des forces de sécurité, et établir ainsi le rendement ou la productivité de la dépense. Il conviendrait donc de conduire une étude complète sur les coûts de la délinquance d’appropriation en France, afin de circonscrire le champ de cette étude à une série homogène de crimes et délits.

Afin de mobiliser les pouvoirs publics et l’opinion sur la lutte contre la délinquance, il est nécessaire de prendre la mesure de ce que coûte vraiment en France l’activité criminelle. Une telle approche permettra de justifier la lutte contre le crime non seulement pour des raisons morales mais aussi et surtout pour des motifs économiques : il est probable que lecrime engendre des coûts considérables pour l’économie française.

Lutter contre la délinquance : comment dépenser mieux ?

La police technique et scientifique est chargée de la recherche et l’identification des délinquants grâce à l’utilisation de moyens techniques etscientifiques tels que les relevés d’empreintes digitales ou les empreintes ADN.

Jennifer Doleac, First Cost-Benefit Analysis of DNA Profiling Vindicates ‘CSI’ Fans, université de Virginie, 2013.

Helene Wells, Troy Allard et Paul Wilson, Crime and CCTV in Australia : Understanding the Relationship, Bond University, décembre 2006 ; Martin Gill et Angela Spriggs, Assessing the impact of CCTV, Home Office Research Study, no 292, février 2005.

Stephen Machin et Olivier Marie, « The street crime initiative », Journal of the European Economic Associa- tion, 2005.

Il convient de rappeler que la police exerce plusieurs métiers distincts : la sécurité publique, le renseigne- ment, l’ordre public, la police judiciaire, le contrôle des frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière.

Chris Greenwood, « Half of all crimes are not investigated because police focus on cases that are ‘a priority for them and not victims’ », Daily Mail, 16 juillet 2013.

James Wilson et George L. Kelling, « Broken windows », The Atlantic Monthly, mars 1982.

R. Sridhar, « Broken windows and zero tolerance », Economic & Political Weekly, vol. 41 no 19, 13 mai 2006, p. 1841-1843.

Si le coût de la délinquance, notamment de la délinquance d’appropriation, était estimé demanière fiable en France, on pourrait alors répondre à une question économique fondamentale : faut-il dépenser plus dans l’activité de police pour réduire le coût total du crime? Jusqu’où doit-on aller dans la dépense de sécurité ?

Une fois connus le coût du crime et le montant total des dépenses de police, onpeut analyser l’impact de 1 euro supplémentaire de dépense policière sur la baisse du niveau de crime et donc de son coût. Si l’on parvient à démontrer que 1 euro supplémentaire de dépense de police permet de réduire le coût du crime de plus de1 euro, alors il est justifié de dépenser davantage. Cette manière de raisonner, en termes de coûts/avantages permet de porter un regard nouveau sur l’activité de police, quiconstitue en réalité un investissement, avec un rendement en retour pour la société. De manière symétrique, le raisonnement coût/bénéfice évite de tomber dans un discours démagogique et irréaliste sur le « crime zéro ». Le crime zéro n’a aucun sens économique, dans la mesure où lutter contre tous les crimes nécessiterait des dépenses de police… infinies. Il existe malheureusement un niveau de délinquance en dessous duquelil n’est pas raisonnable d’aller, sauf à engager des dépenses inconsidérées.

L’impact sur le crime de 1 euro supplémentaire investi dans l’activité de police va bien entendu dépendre de l’efficacité et de la productivité des forces de police, qui dépend elle-même de nombreux facteurs.

En premier lieu, les nouvelles technologies ont révolutionné les conditions d’exercice et d’emploi des forces de l’ordre. Ces technologies sont amenées à jouer un rôle fondamental, et croissant, dans la détection et la résolution des crimes et délits. Les nouvelles technologies concernent plus particulièrement la police technique et scientifique (PTS)25 ainsi que la vidéo protection qui ont fait des progrès considérables.

Ainsi, selon une étude de l’université de Virginie26, l’utilisation de la PTS permet d’accroître de 23,4% la probabilité de détection. Autrement dit, la PTS augmente d’un quart la productivité de l’élucidation des forces de l’ordre.

En France, l’industrialisation de la PTS ainsi que la constitution de grands fichiers nationaux – dont les fichiers des empreintes digitales et des empreintes génétiques –,combinée à la révolution numérique, ont permis d’appliquer la PTS à la délinquance de masse, par exemple dans le domaine des cambriolages. Cela a permis d’accroître significativement le taux d’élucidation pour la délinquance d’appropriation. Entre 2000 et 2010, la modernisation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fondée sur la numérisation des empreintes, la signalisation des suspects et la qualité des données, a permis de quadrupler son apport aux enquêtes judiciaires. Pour la seule année2010, 26.000 personnes mises en cause ont pu être identifiées grâce à l’apport du FAED, contre moins de 6.000 dix ans auparavant. D’autre part, alors qu’il fallait environ trois semaines pour exploiter une empreinte en 2000, il faut aujourd’hui quelques heures, ce qui permet, dans les cas les plus urgents, d’avoir un résultat opérationnel au cours de la garde à vue. L’exploitation de la téléphonie mobile est également une source de progrès considérables pour établir les preuves, de même que l’exploitation des disques durs d’ordinateur. Certes, la PTS ne peut pas être étendue à tous les crimes et délits. Il convient cependant de poursuivre l’extension de son utilisation sur l’ensemble des catégories de crimes et délits qui prêtent lieu à l’utilisation de la PTS, tout particulièrement les cambriolages. Dans ce domaine, la PTS peut permettre l’élucidation de plusieurs affaires avec un même auteur. Régulièrement, la police interpelle des cambrioleurs dont les empreintes digitales permettent de leur attribuer des affaires antérieures qui ont fait l’objet d’une intervention de la PTS. En d’autres termes, la PTS est un excellent outil pour identifier des délinquants sériels. Le développement de l’analyse sérielle devrait ainsi faire l’objet d’un développement plus important au sein des forces de police et de gendarmerie.

La vidéoprotection est un sujet différent car outre son utilisation pour l’élucidation, elle présente un effet dissuasif important. Plusieurs études ont été conduites, notamment auxÉtats-Unis et au Royaume-Uni, afin de mesurer son efficacité sur l’évolution de ladélinquance. Ces études27 arrivent toutes au même résultat selon lequel l’efficacité de la vidéoprotection dépend des lieux et des délits. Ainsi ces études concluent que la délinquance ne varie quasiment pas avec l’installation de vidéoprotection dans les rues de centres-villes ou les immeubles d’habitation, contrairement aux vols de véhicules dans les parkings équipés de vidéoprotection. En d’autres termes, la caméra est une vraie réponse à lutte contre certaines formes de délin- quance, mais n’est pas une réponse universelle. Il faut savoir la déployer dans des lieux utiles. Cependant, il convient de préciser l’aspect parcellaire des études conduites car elles se fondent principalement sur l’évolution de la délinquance, sans pouvoir quantifier la baisse du sentiment d’insécurité, ou sans étudier l’évolution du taux d’élucidation. Or la vidéoprotection est aussi un moyen efficace d’élucidation, tout particulièrement dans les transports publics et les zones urbaines denses. Les études sur la vidéoprotection devraient donc prendre en compte le sentiment d’insécurité et le taux d’élucidation, tout autant que l’évolution de la délinquance, pour connaître le réel apport productif de cet outil.

En second lieu, la productivité de la dépense est liée aux efforts de préventionsur le terrain puisque ces derniers permettent de limiter le passage à l’acte, et doncd’accroître l’utilité de l’euro dépensé. La question qui se pose est celle de savoir siles policiers doivent être davantage consacrés à des missions de voie publique ou à desmissions d’investigation judiciaire. Cela dépend de nombreux facteurs, dont lesterritoires (la présence de voie publique peut être utile dans certains quartiers difficiles ou touristiques, mais la police d’investigation plus utile dans les centres urbains) et le volume total de policiers et de gendarmes affectés. Sans entrer dans le débat sur la police de proximité, qui dépasse le cadre de la présente note, il existe bien une question d’équilibre à trouver entre la présence de voie publique et les missions d’investigation. Une autre question concerne le volume global de l’effectif policier et sa répartition sur le territoire (les policiers et les gendarmes sont-ils aux bons endroits et en nombre suffisant ?). Enfin, une dernière question concerne les implantations immobilières de la police et de la gendarmerie. Chaque commissariat de police ou brigade de gendarmerie immobilise une partie significative d’effectifs pour des tâches de surveillance, d’accueil, de gestion du site. Le maillage territorial et le regroupement de services conditionnentl’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre.

Plus globalement, le fait qu’un accroissement de policiers sur le terrain diminue la criminalité paraît intuitif. Stephen Machin et Olivier Marie28 ont montré qu’en Angleterre la Street Crime Initiative (programme de remise sur la voie publique de policiers) avait permis d’éviter plus de 10.000 vols et que 1 livre sterling dépensée dans ce programme en avait rapporté entre 4,5 et 5 (en termes de bénéfice monétaire par vol évité). Autrement dit, le programme d’investissement était rentable pour lutter contre la délinquance d’appropriation. Cette étude confirme également une certaine « rigidité » de la criminalité : augmenter les forces de police dans une zone ne semble pas conduire les criminels àdéménager dans une zone voisine. Ce résultat est important puisqu’il donne une certaine légitimité aux actions ciblées. Elles ont un impact réel sur le crime et ne se contentent pas de le déplacer. Cependant, l’étude ne décrit pas exactement dans quelle mesure les policiers étaient affectés à des missions de voie publique ou d’investigation judiciaire. Elle ne dit pas non plus si les policiers étaient un renfort net d’effectifs ou s’il s’agissait d’une politiquede redéploiement d’effectifs entre telle ou telle autre mission de police29.

En troisième lieu, la productivité de la dépense dépend de la possibilité pourles forces de l’ordre de pouvoir sélectionner les dossiers à traiter. Ce système existe notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas où, en fonction du rendement de la dépense selon les types de crimes et délits, les services enquêteurs mettent plus ou moins l’accent sur la résolution d’une certaine catégorie d’actes de délinquance. Scotland Yard – la police britannique du Grand Londres – applique ainsi une politique de sélection des enquêtes en fonction de la gravité du crime, mais également des chances d’élucidation30. Cependant, cette politique est principalement due aux restrictions budgétaires décidées par le gouvernement conservateur de David Cameron,et ne s’appuie pas sur des analyses objectives. En somme, Scotland Yard subit plus qu’il n’anticipe sa sélection des enquêtes. Cette politique, dite de screening out, consiste à décider très rapidement après que le délit a été commis de la possibilité d’aboutir si une enquête était lancée. Selon le Daily Mail, 45% des crimes et délits qui font l’objet d’une plainte auprès de Scotland Yard (dont un quart des vols et deux cambriolages sur cinq) ne donnent lieu à aucune enquête.

On voit immédiatement les limites d’une telle approche, tant en ce qui concerne le principe d’égalité (chaque dépôt de plainte a droit à se voir consacrer des moyens d’investigation) que l’arbitraire pouvant résulter du traitement d’une certaine catégorie de délits. De plus, il existe une proba- bilité significative que le non-traitement de petits délits aboutisse à voir se développer, sur la durée, une criminalité plus importante. Ce lien entre petits délits et crimes plus importants a été théorisé avec le concept de la « vitre brisée31 » : une simple incivilité, non réparée, débouche inévitablement sur undélit plus grave. La vitre brisée met en avant un lien statistique direct entre le taux de criminalité et le nombre croissant de fenêtres brisées à la suite d’une seule fenêtre brisée que l’on omet de réparer. Il s’agit de démontrer que les petites détériorations que subit l’espace public ont un effet d’entraînement d’une dégradation plus générale. Cette théorie a fait florès dans le débat public depuis la mise en œuvre de la politique de « tolérance zéro» à New York dans les années 1980. Incontestablement, on ne peut nier qu’une dégradation de l’environnement public conduit à un accroissement du sentiment d’insécurité – et donc à la hausse des coûts de la délinquance –, et probablement à la multiplication de petits délits.On ne peut pas non plus exclure un lien direct entre les petits délits et les crimes plus importants, puisque l’ancrage dans la petite délinquance est naturellement favorable à l’évolution vers une criminalité plus dure. Cependant, le lien de causalité entre la fameuse « vitre brisée » et l’évolution vers une délinquance plus aiguë n’a jamais été véritablementdémontré par les études académiques32. La réussite de la police new-yorkaise dans la lutte contre la délinquance, dans les années 1980, tient probablement à la politique de tolérance zéro, mais également à d’autres facteurs comme le développement économique de NewYork, la baisse du chômage et la reprise en main de la voie publique, y compris en matière de propreté. Il est ainsi très difficile de trouver une explication unique dans la baisse de la criminalité new-yorkaise des années 1980.

La productivité de la dépense de police ne peut pas être appréhendée de manièreglobale : elle dépend des situations locales, des types de crimes et de bien d’autres facteurs. Telle politique qui se révélera efficace dans un contexte donné sera peu productive dans un autre. L’économie peut aider à sélectionner le meilleur outil pour lutter contre le crime, au moyen de la méthode coût/efficacité. Pour l’expliquer de manière simple, prenons l’exemple de la lutte contre le vol de voitures, tel qu’il est exposé dans l’étude sur le Canada de McIntosh et Li. Dans les secteurs urbains où la criminalité est élevée, le gouvernement canadien a consenti une dépense de 300.000 dollars pour réduire le nombre de vols de voitures. Sur le fondement de statistiques policières et de rapports de terrain, les chercheurs ont comparé l’évolution des vols de véhicules dans les secteurs où le programme d’investissement a été mis en œuvre et dans des secteurs qui n’ont pas disposé de cet investissement. Si 10 vols de véhicules ont eu lieu dans les secteurs bénéficiant du programme et 60 dans les autres, on peut considérer que le rapport coût/efficacité est de :

Rapport coût/efficacité = coût de 300.000 dollars/50 vols de véhicules évités soit 6 000 dollars par vol de véhicules évité.

La question qui se pose alors est de savoir si, pour la même dépense de 300.000 dollars, il existe d’autres programmes de lutte contre le vol qui permettraient d’éviter plus de 50 vols de voitures. Cette méthode du rapport coût/efficacité permet de classer et hiérarchiser les dépenses policières et leur rendement. En général, plus un rapport coût/efficacité est faible, plus le programme est rentable. Dans le cas contraire, si le rapport est élevé, cela signifie que le rendement est faible et qu’il vaut sans doute mieux sélectionner une autreméthode.

Le débat public sur la lutte contre la délinquance ne doit pas se focaliser sur laseule question du montant de la dépense, mais également sur celle de son efficacité. Dans un contexte de baisse structurelle de la dépense publique, l’enjeu est moins de dépenser plus que de dépenser mieux. Cette ambition de qualité de la dépense de sécurité nécessite de recourir à l’approche économique pour comparer l’efficacité de différents programmes de lutte contre la délinquance. Il est grand temps de développer une véritable culture del’évaluation et de l’expérimentation.

Conclusion

Dans un contexte marqué par un fort sentiment d’insécurité chez les Français, notre propos visait à porter un regard neuf sur la lutte contre la délinquance d’appropriation en mobilisant l’approche de l’« économie du crime ».

Deux conclusions principales émergent :

- les individus entrent d’abord dans la délinquance parce qu’ils estiment que « le crime paie »; ce choix leur semble aujourd’hui d’autant plus avantageux dans notre pays que notre chaîne pénale ne garantit plus une pleine effectivité et proportionnalité des Dès lors que les délinquants font des choix rationnels, la meilleure manière delutter contre la délinquance d’appropriation est d’agir sur les leviers qui feront quedemain le crime « ne paiera plus autant »;