La politique de concurrence : un atout pour notre industrie

Une politique en faveur des producteurs

Conclusion

Résumé

Alors que la France connaît depuis quinze ans un déclin marqué de sa compétitivité, la politique de concurrence est parfois pointée du doigt, accusée de sacrifier notre industrie sur l’autel du pouvoir d’achat et de l’intérêt des consommateurs. Cette thèse séduisante apparaît pourtant peu fondée empiriquement.

En premier lieu, la politique de la concurrence évite que certaines entreprises soient victimes des pratiques anticoncurrentielles de la part d’autres entreprises. Il est par ailleurs rare que la Commission européenne bloque aujourd’hui les projets de fusion, tandis que les sanctions antitrust, si elles ont fortement augmenté depuis les années 2000, ne paraissent pas disproportionnées, au regard de l’impératif de dissuasion et de ce qui se pratique dans d’autres pays développés.

En second lieu, la politique de concurrence stimule la productivité et l’innovation des entreprises ; elle facilite également le développement de nouveaux champions industriels,qui sont la clé de la croissance de demain : en ce sens, la politique antitrust s’apparente à une politique d’offre et de compétitivité.

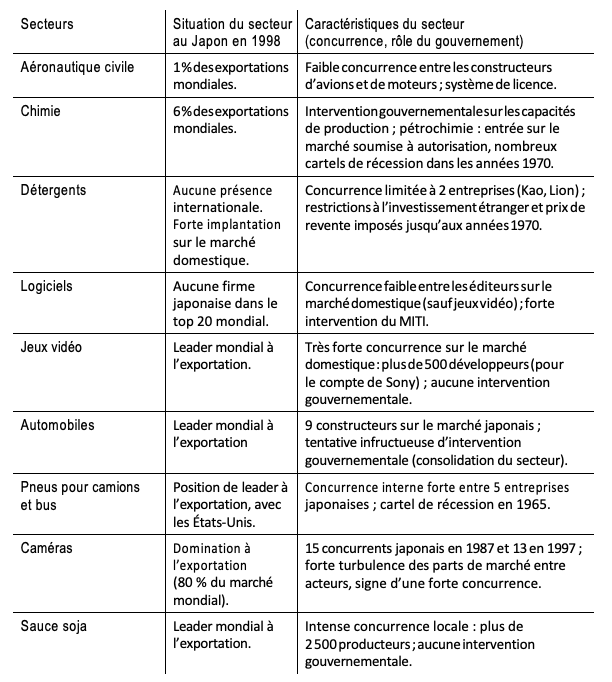

En troisième lieu, la politique de concurrence n’est pas un obstacle à une politiqueindustrielle ambitieuse et peut même en devenir un levier puissant : cibler des secteurs d’avenir n’exclut pas de mettre les entreprises en concurrence entre elles, comme le démontre l’exemple japonais. En réalité, ce dont souffre l’industrie européenne aujourd’hui ce n’est pas tant d’une politique de la concurrence trop forte que d’une politique industrielle trop faible. Il serait donc contre-productif, au motif que l’Europe nefait pas assez de politique industrielle, de déshabiller la politique de concurrence. Nous risquerions de perdre sur les deux tableaux.

Emmanuel Combe,

Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Alors que la France connaît depuis le début des années 2000 un déclin marqué de sa compétitivité industrielle, nombre d’arguments – plus ou moins fondés – ont été mobilisés pour l’expliquer : coût du travail trop élevé, faible niveau de gamme de notre production1, concurrence supposée « déloyale » des pays émergents… Parmi les thèses invoquées, il en est une qui est venuerécemment sur le devant de la scène : le primat de la politique de concurrence européenne, qui sacrifierait notre industrie sur l’autel du pouvoir d’achat et briderait les champions européens dans la compétition mondiale.

Ainsi, en 2013, le rapport de MM. Jean-Louis Beffa et Gerhard Cromme intitulé Compétitivité et croissance en Europe appelait à un rééquilibrage de la politique de concurrence afin de mieux « prendre en compte l’environnement international, qui connaît de profonds bouleversements2 ». Un an auparavant, le rapport Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, estimait également que « la politique de laconcurrence doit être davantage mise au service de l’industrie européenne et de sa compétitivité », après avoir donné « la priorité au consommateur par rapport au producteur3 ».

Dans la présente note, nous voudrions montrer que la politique de concurrence, loin d’être un obstacle à la compétitivité de nos entreprises, en constitue en réalité un levier précieux en stimulant l’offre, l’innovation, la productivité et, in fine, l’emploi. Plus fondamentalement, nous voulons montrer que la concurrence doit être aujourd’hui appréhendée comme un ingrédient fondamental permettant de bâtir un écosystème fondé sur l’entrée de nouvelles entreprises et l’éclosion de nouveaux modèles économiques.

Certes, la concurrence et la politique de concurrence n’ont pas réponse à tout et n’ont pas vocation à se substituer à d’autres initiatives publiques telles que la politique industrielle, mais, à l’inverse, il serait contre-productif, au motif que l’Europe n’a pas de politique industrielle, de déshabiller la politique de concurrence. À vrai dire, ce dont souffre l’Europe aujourd’hui, c’est moins d’une politique de la concurrence trop forte que d’une politique industrielle trop faible, quelle que soit l’acception que l’on donne à cette seconde notion.

Plus précisément, nous développons douze arguments en faveur du maintien d’une politique de la concurrence affirmée, arguments étayés chacun par une approche empirique :

Argument 1. La politique de concurrence, en luttant contre les cartels et les abus de position dominante, ne défend pas seulement l’intérêt des consommateurs : elle évite aussi que les entreprises soient victimes de pratiques anticoncurrentielles émanant d’autres entreprises.

Argument 2. Loin de se focaliser sur le seul intérêt des consommateurs, la concurrenceet la politique de la concurrence participent aussi d’une politique de l’offre qui dope la productivité et l’activité économique. À l’heure où le gouvernement Valls souhaite engager une réforme des professions réglementées, il est important de rappeler que l’impact d’une ouverture ne se réduirait pas aux seuls gains de pouvoir d’achat mais inclurait aussi une dynamisation de la croissance et une diversification de l’offre.

Argument 3. La politique de concurrence, en stimulant la croissance, exerce un effet positif sur l’emploi, mais elle conduit aussi à des réaffectations d’emplois entre entreprises, secteurs d’activité et pays. Les réaffectations d’emplois sont d’autant moins douloureuses que les salariés auront été préparés en amont à la mobilité, notamment au travers d’une formation professionnelle efficace, ce qui n’est pas le cas pour l’instant enFrance.

Argument 4. La politique de contrôle des concentrations de la Commission européenne bloque aujourd’hui très rarement les projets de fusion-acquisition et n’empêche pas la constitution de champions européens.

Argument 5. En luttant contre les ententes et abus de position dominante, la politique deconcurrence permet l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché qui contribuent à renouveler le tissu productif et stimulent la productivité des firmes installées.

Argument 6. La politique de concurrence constitue un aiguillon pour l’innovation des entreprises en les incitant en permanence à se renouveler. Elle reconnaît pleinement le rôle de l’innovation, notamment en autorisant sous conditions les ententes technologiques entreconcurrents. De surcroît, la politique de concurrence n’exclut pas la mise en place de politiques technologiques ambitieuses.

Argument 7. L’expérience du Japon et de sa politique industrielle volontariste démontre que les industries japonaises ayant réussi à s’imposer au niveau mondial sont celles qui étaientaussi soumises à une intense concurrence sur leur marché domestique.

Argument 8. Si la politique antitrust inflige parfois des sanctions élevées aux entreprises,ces sanctions sont la condition d’une dissuasion efficace des pratiques illicites car ellesgarantissent le maintien d’une concurrence par les mérites, favorable à la croissance.

Argument 9. La politique antitrust américaine n’est pas moins sévère que celle menée en Europe, dès lors que sont prises en compte les sanctions pénales et les actions en réparation.

Argument 10. Les sanctions infligées par les autorités antitrust aux entreprises tiennentcompte de leur capacité à payer et peuvent donc être réduites si les entreprises démontrentl’existence de difficultés financières particulières.

Argument 11. L’expérience américaine de « mise en sommeil » de l’antitrust durant le New Deal montre que cette politique n’a fait que prolonger la durée de la crise, en retardant les restructurations.

Argument 12. Si les « cartels de crise » peuvent être un moyen de rationaliser les capacités de production, il appartient aux entreprises de démontrer que ces cartels sont nécessaires et proportionnés pour réaliser des gains d’efficacité.

Une politique en faveur des producteurs

Emmanuel Combe et Constance Monnier, « Les cartels en Europe, une analyse empirique », Revue française d’économie, XXVII, no 2, 2012, p. 187-226.

Une critique parfois adressée à la politique de concurrence est qu’elle serait tournée d’abord, sinon exclusivement, vers l’intérêt des seuls consommateurs. Ainsi se ferait-elle indirectement au détriment des producteurs et de l’emploi. Cette vision s’appuie sur l’idée d’une opposition irréductible entre l’intérêt des consommateurs et celui des entreprises et de leurs salariés : par une sorte de ruse de la raison, le consommateur qui tire son Caddie le week-end serait ainsi devenu son propre ennemi, lui qui est aussi un salarié la semaine. Mais cette vision, d’apparence séduisante, ne résiste guère à l’épreuve des faits : l’examen concret de la pratique des autorités de concurrence tout comme les études des économistes amènent à conclure que la politique de concurrence n’est pas réductible à une politique «consumériste » et qu’elle n’est l’ennemi ni de l’emploi ni des entreprises.

Les entreprises, premières victimes des pratiques anticoncurrentielles

Qui sont les premières victimes des pratiques anticoncurrentielles contre lesquelles luttent les autoritésantitrust ? Contrairement à une idée répandue, ce sont le plus souvent… des entreprises, dont la compétitivité se voit altérée par le maintien de prix artificiellement élevés ou par un accès restreint au marché. En protégeant la concurrence, la politique antitrust évite ainsi que des entreprises soient victimes d’autres entreprises, notamment d’entreprises extra-européennes évoluant en Europe.

Ceci est particulièrement vrai pour les abus de position dominante, dont l’objet premier estbien d’exclure du marché un concurrent (souvent de plus petite taille, mais perçu comme une menace parce qu’il est plus agile ou plus innovant) ou encore d’empêcher qu’il ne sedéveloppe selon ses propres mérites. En luttant contre les abus de position dominante, la politique de la concurrence permet à des entreprises naissantes, en devenir et qui contribuent au renouvellement du tissu productif, d’exploiter pleinement leur potentiel. Elle participe ainsi au développement de nouveaux marchés et aux emplois de demain.

C’est également vrai pour les pratiques de cartel, dont la majorité se forme sur des marchés deproduits intermédiaires et dont les clients sont principalement des entreprises : ciment, verre, acier, etc. Ainsi, au niveau français, une entente dans le domaine de la distribution de « commodités chimiques » a été sanctionnée en 2013. Les commodités chimiques sont utilisées dans des secteurs tels que l’agro-alimentaire, l’automobile, l’industrie textile, la fabrication de peinture : la pratique d’entente a donc affecté de nombreuses entreprises, grands groupes industriels comme PME.

Certes, il arrive qu’un cartel porte sur des produits achetés directement par des consommateurs finaux, comme l’illustrent certaines affaires récentes en France (farines,téléphonie mobile, lessives…) ; il arrive également que l’entreprise victime du cartelreporte une partie du surprix sur le consommateur final, qui devient alors une victimecollatérale. Mais il n’en demeure pas moins que la majorité des cartels affecte d’abord desentreprises, notamment des PME qui représentent 90 % du tissu productif français.

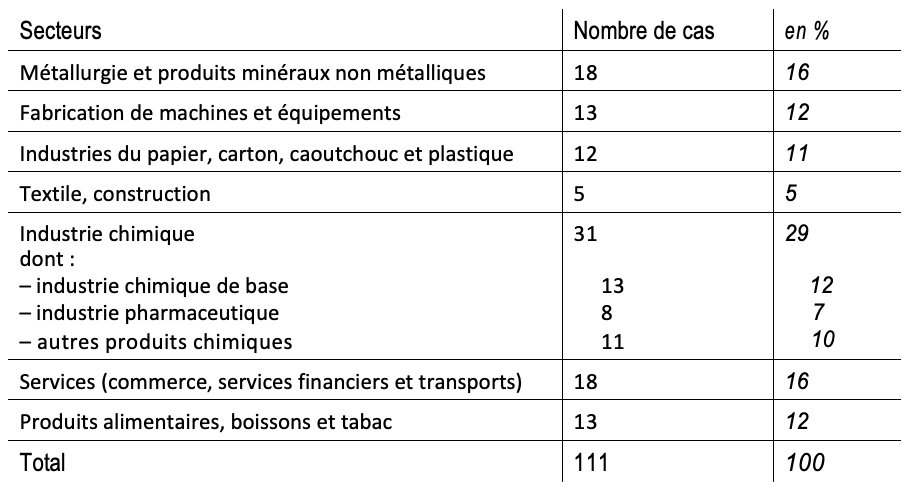

Ainsi, au niveau communautaire, une étude empirique d’Emmanuel Combe et Constance Monnier4 (2012) sur 111 cartels détectés et condamnés par la Commission européenne aucours de la période 1969-2009 montre que plus des deux tiers des cartels ont pris place dansdes secteurs tels que la métallurgie, la chimie, la fabrication de machines et d’équipementsou les matériaux (voir tableau 1) qui sont des inputs utilisés par d’autres industries. Si l’on retient les dix plus grosses amendes infligées par la Commission jusqu’en 2013, le constat est le même : seuls deux cartels (les écrans LCD et les installations de salles de bain) ont affecté de manière directe les consommateurs finaux.

Tableau 1 : Répartition sectorielle des cartels détectés en Europe

Source :

Emmanuel Combe et Constance Monnier, « Les cartels en Europe, une analyse empirique », Revue française d’économie, vol. XXVII, no 2, 2012, p.7.

James Schmitz, « What Determines Productivity? Lessons from the Dramatic Recovery of the U.S. and Canadian Iron-Ore Industries Following Their Early 1980s Crisis », Journal of Political Economy, vol. 113, no 3, juin 2005, p. 582-625.

Kira Fabrizio, Nancy L. Rose et Catherine D. Wolframn, « Do Markets Reduce Costs? Assessing theImpact of Regulatory Restructuring on US Electric Generation Efficiency », American Economic Review, vol. 97,no 4, septembre 2007, p. 1250-1277.

Argument 1. La politique de concurrence, en luttant contre les cartels et les abus de position dominante, ne défend pas seulement l’intérêt des consommateurs : elle évite aussi que les entreprises soient victimes de pratiques anticoncurrentielles émanant d’autres entreprises.

Une politique de l’offre qui stimule la productivité

La politique de la concurrence a certes pour effet d’éviter que les prix soient artificiellement élevés, ce qui profite directement ou indirectement aux consommateurs et à leur pouvoir d’achat. Pour autant, elle n’est pas réductible à une politique de demande : elle constitue également une politique qui vient dynamiser l’offre.

Pour bien appréhender ce second aspect moins connu de la politique de concurrence, il est nécessaire de revenir à la nature même de la concurrence. La concurrence se définit comme un processus permanent de rivalité entre les entreprises, qui évite le maintien ou la création de rentes infondées, et récompense les entreprises les plus méritantes. La concurrence a donc pour effet d’éliminer les surprix injustifiés mais également d’accroître la diversité des produits en incitant les entreprises à se différencier et à explorer des niches de marché – donc des gisements potentiels de croissance. La concurrence exerceégalement un effet positif sur la productivité des facteurs, au travers de deux canaux :

- elle joue le rôle d’« aiguillon » auprès des entreprises installées, en incitant en permanence les managers à « donner le meilleur d’eux-mêmes » pour conserver leur part de marché et croître ;

- elle permet l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, qui disposent de modèles économiques plus efficaces (à l’image du low cost dans l’aérien) et incitent les business model existants à se remettre en question et à se renouveler.

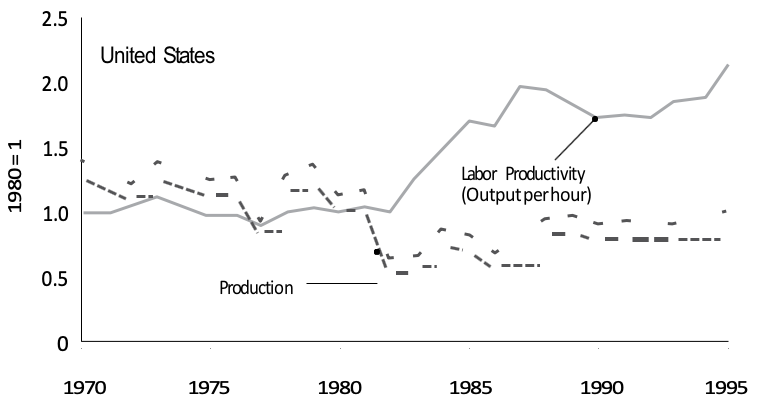

De nombreuses études empiriques confirment l’existence d’une relation positive et forte entre concurrence et productivité au niveau sectoriel, quelle que soit la manière de mesurerl’intensité de la concurrence (nombre d’entreprises, parts de marché, hauteur des barrières à l’entrée…). Ainsi, dans une étude sur l’industrie nord-américaine d’extraction de minerai de fer, James Schmitz5 montre que l’ouverture à la concurrence étrangère au début des années 1980 a conduit les opérateurs américains à réaliser de très forts gains de productivité, afin de résister aux importations brésiliennes (voir figure 1 page 13). Unrésultat similaire est obtenu dans les travaux sur l’impact de l’ouverture à la concurrence desecteurs réglementés, à l’image de l’étude de Kira Fabrizio6 sur l’électricité aux États-Unis.

Figure 1 : Évolution de la productivité du travail dans le minerai de fer aux États-Unis (1970-1995)

Source :

James A. Schmitz, « What Determines Productivity? Lessons from the Dramatic Recovery ofthe U.S. and Canadian Iron-Ore Industries Following Their Early 1980s Crisis », Journal ofPolitical Economy, vol. 113, no 3, juin 2005.

«Concurrence et gains de productivité : analyse sectorielle dans les pays de l’OCDE», Trésor-Éco, no 51, février 2009.

Le markup se définit comme le ratio entre le prix de vente et le coût Il constitue une mesure indirecte du degré de concurrence dans un secteur.

Paolo Buccirossi et , « Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical Assessment », THEReview of Economics and Statistics, vol. 95, no 4, octobre 2013, p. 1324-1336.

De même, au niveau macroéconomique, les travaux empiriques concluent qu’un renforcement de la concurrence exerce un effet favorable sur la productivité dans les secteurs où l’intensité concurrentielle est limitée au départ : ainsi, une étude de la directiongénérale du Trésor et de la Politique économique7 portant sur un échantillon de onze pays de l’OCDE et une vingtaine de secteurs aboutit à une relation décroissante dans le secteur des services entre le markup8 et le taux de croissance de la productivité. Ce type de résultat, bien établi par la littérature économique, conduit d’ailleurs certaines organisations internationales, comme l’OCDE, à recommander au gouvernement français d’engager des réformes structurelles et pro concurrentielles sur le marché des biens et services – notamment des professions réglementées – afin d’y dynamiser la croissance. L’enjeu ici est moins de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs que d’améliorer la compétitivité de notre industrie, qui utilise intensément les services dans son processus de production.

Ce lien étroit entre concurrence et productivité se retrouve-t-il au niveau de la politique de concurrence ? En effet, si la concurrence est favorable à la productivité, il devrait également exister une relation positive entre la vigueur de la politique de concurrence et la productivité. Une étude empirique récente menée par Paolo Buccirossi9 et son équipe vient confirmer cette intuition. Après avoir construit un indicateur composite de « vigueur » de la politique de concurrence dans douze pays de l’OCDE, les auteurs mettent en relation cet indicateur avec les gains de productivité observés dans vingt-deux industries au cours de la période 1995-2005, et observent que les gains sont d’autant plus marqués que le pays dispose d’une politique de concurrence forte : la politique de concurrence est donc bien l’alliée de la productivité.

Marianne Bertrand et Francis Kramarz, « Does Entry Regulation Hinder Job Creation? Evidence from the French Retail Industry », The Quarterly Journal of Economics, 117, no 4, juillet 2000, p. 1369-1413.

Philippe Askenazy et Katia Weidenfeld, Les Soldes de la loi Raffarin. Le contrôle du grand commerce alimentaire, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2007.

Gary C. Hufbauer et Ben Goodrich, Steel Protection and Job Dislocation, Washington, Institute for International Economics, 12 février 2003.

Commission européenne, Impact Assessment of the Single Aviation Market on Employment and Working Conditions for thePeriod 1997-2007, Commission Staf Working Document, Bruxelles, 26 avril 2010.

ODIT France, Transport aérien et développement touristique, 2008.

Bruno Deffains, « Choc sur le marché des communications mobiles : l’impact sur l’emploi », document de recherche Ermès/Université Paris 2, avril 2012.

Augustin Landier et David Thesmar, «L’Impact macroéconomique de l’attribution de la quatrième licence mobile», document de travail, 25 novembre 2012. Ce gain de pouvoir d’achat provient à la fois de l’économie réalisée par les clients qui ont rejoint Free, mais également par l’économie réalisée par les clients d’opérateurs concurrents, contraints de baisser leurs prix.

Le modèle tient compte d’un taux d’épargne (fixé à 14%) et du fait qu’une partie de la consommation va partir en importations.

Argument 2. Loin de se focaliser sur le seul intérêt des consommateurs, la concurrence et la politique de la concurrence participent aussi d’une politique de l’offre qui dope la productivité et l’activité économique. À l’heure où le gouvernement Valls souhaite engager une réforme des professions réglementées, il est important de rappeler que l’impact d’une ouverture ne seréduirait pas aux seuls gains de pouvoir d’achat mais inclurait aussi une dynamisation de la croissance et une diversification de l’offre.

Une politique qui n’est pas l’ennemi de l’emploi

Il est fréquent d’entendre que la concurrence – et indirectement la politique de concurrence –exercerait un impact négatif sur le niveau de l’emploi : ce que les consommateurs gagneraient en baisse des prix se paierait, en réalité, par des licenciements. Selon cette présentation des choses, comme la concurrence entraîne des baisses de prix, de marges et de gains de productivité, les entreprises installées réagissent en diminuant leurs effectifs. Cette idée, fort répandue, n’est pourtant confirmée ni par les études empiriques, ni par le raisonnement économique.

Que montrent les études empiriques sur ce sujet ?

En premier lieu, les mesures qui restreignent durablement la concurrence exercent, à terme, un effet négatif sur l’emploi. Il suffit, par exemple, de relire les travaux sur l’impact des lois Royer-Raffarin dans le commerce de détail : selon Marianne Bertrand et Francis Kramarz, en l’absence d’autorisation d’implantation, l’emploi dans le commerce de détail aurait été de 7 à 15% plus élevé, soit entre 112.000 et 240.000 emplois supplémentaires10. De leur côté, Philippe Askenazy et Katia Weidenfeld estiment qu’entre 50.000 et 100.000 postes net ont été perdus en dix ans, suite à la seule loi Raffarin11. Au niveau du commerce international, l’impact sur l’emploi des restrictions d’importations a fait également l’objet de plusieurs études empiriques. À titre d’exemple, Gary Hufbauer et Ben Goodrich montrent que les limitations d’importation d’acier décidées en 2001 aux États-Unis ont certes permis de sauvegarder 3.500 emplois au sein des grands conglomérats de la sidérurgie, mais ont conduit dans le même temps, en augmentant les prix, à détruire quatre à douze fois plus d’emplois chez les entreprises clientes, soit entre 12.000 et 43.000 emplois12 !

En second lieu, les expériences d’ouverture à la concurrence de secteurs régulés montrent que le volume de l’emploi tend en règle générale, à augmenter après l’ouverture. Il suffit de voir ce qui s’est passé en France dans le transport routier de marchandises suite à la libéralisation de 1986 : le niveau de l’emploi est passé de 200.000 en 1986, à plus de 350.000 à la fin des années 1990. De même, au niveau européen, la libéralisation du transport aérien après 1993 a conduit à l’entrée de compagnies low cost et à de forts gains de productivité (de l’ordre de 40 à 50%), ce qui aurait dû se traduire par une forte baisse du niveau de l’emploi. Or, on constate que ce dernier est resté assez stable – aux alentours de 420.000 emplois – et a même été légèrement orienté à la hausse sur la période 1998-2007, selon une étude de la Commission européenne13.

Ces résultats empiriques n’ont à vrai dire rien de très surprenant au regard de l’analyse économique. Si la concurrence, notamment lorsqu’elle se traduit par l’entrée d’opérateurs plus efficaces, peut entraîner dans un premier temps des destructions d’emplois au sein des entreprises installées, l’analyse économique invite à ne pas s’arrêter à ce seul effet et à prendre en compte trois autres effets :

- l’effet demande : lorsqu’un nouvel opérateur entre sur le marché en baissant les prix, la demande sur le marché va augmenter (en fonction de l’élasticité prix), ce qui va soutenir l’emploi et contrebalancer en partie l’effet direct… chez les nouveaux entrants, mais également chez les entreprises installées, si celles-ci « prennent le train en marche » et se renouvellent. Le cas de l’aérien est, à cet égard, symptomatique : les baisses de prix engendrées par l’arrivée des low cost ont conduit à une véritable « explosion » de la demande sur certaines lignes. De même, l’entrée de Free Mobile s’est traduite par une forte dynamique des volumes, que ce soit en nombre d’abonnés (+ 1,8 million en 2012) ou de consommation (+ 11% pour la voix, + 28% pour les SMS, + 70% pour la data en 2012) ;

- l’effet de réallocation intrasectorielle : une partie des emplois détruits chez les insiders est transférée vers les nouveaux entrants ;

- l’effet de réallocation intersectorielle : la baisse des prix va améliorer le pouvoir d’achat des ménages, qui vont alors engager de nouvelles dépenses et stimuler l’emploi dans d’autres secteurs. Par exemple, selon une étude d’ODIT France, l’essor de l’aérien en France au cours des années 2000 aurait conduit à la création de plus de 100.000 emplois dans les régions, principalement dans les métiers du tourisme (hôtellerie, restauration, )14. Le débat sur la concurrence et l’emploi a récemment resurgi en France, à l’occasion del’entrée de Free Mobile sur le marché en 2012. Bruno Deffains estime que l’arrivée de Free Mobile a entraîné une baisse totale du chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros dans le secteur des mobiles, conduisant à des destructions d’emplois en cascade : chez les opérateurs (10.600 emplois), mais aussi chez les partenaires de premier rang (35.200 emplois) et, indirectement, dans l’économie, par le biais d’un effet multiplicateur (15.800 emplois). En prenant en compte les emplois créés par l’augmentation de la qualité des réseaux et les emplois détruits par la délocalisation, Deffains aboutit à un solde négatif de l’ordre de 60.000 emplois15. Cette approche ne prend toutefois pas en compte l’effet de demande induite par le gain de pouvoir d’achat réalisé par les consommateurs.

Augustin Landier et Davis Thesmar estiment cet impact macroéconomique de l’entrée de Free Mobile sur la base d’une baisse des prix des forfaits de 10% et obtiennent un gain annuel de pouvoir d’achat de l’ordre de 1,7 milliard d’euros16. Les auteurs analysent l’impact de ce gain de pouvoir d’achat sur l’emploi dans les autres secteurs, à l’aide de deux modèles macroéconomiques:

- un modèle keynésien de demande17, dans lequel le gain de pouvoir d’achat s’apparente à un choc positif sur la consommation des ménages, choc qui va se diffuser ensuite dans l’ensemble des secteurs de l’économie française pour aboutir à la création de 17.000 emplois ;

- un modèle d’offre, qui est plus pertinent sur le long terme : l’entrée de Free Mobile, en diminuant les prix, rend l’économie française plus compétitive, ce qui se traduit par une augmentation de l’offre, qui crée plus de 30.000 emplois dans l’ensemble des secteurs.

Au-delà de ces deux études empiriques et du cas français, on peut constater qu’aux États-Unis la forte concentration du marché mobile autour de deux principaux acteurs (ATT et Verizon) se traduit non seulement par un prix élevé des forfaits (comparativement à la France) et une faible qualité de service, mais également par un déclin assez marqué de l’emploi dans le secteur : – 27% en dix ans, contre – 11% en France sur la même période. Afin d’apprécier les effets de la concurrence sur l’emploi, il est donc nécessaire de prendre en compte l’ensemble des effets indirects, conduisant notamment les consommateurs à reporter les gains de pouvoir d’achat vers d’autres secteurs.

Faut-il en conclure pour autant que la concurrence n’exerce aucun effet négatif sur l’emploi ? Sûrement pas. La concurrence, en déplaçant continuellement les parts de marché entre entreprises, crée une certaine instabilité de l’emploi et entraîne une réallocation fréquente des postes entre entreprises d’un même secteur, entre secteurs d’activité, et entre régions. Mais cet impact négatif de la concurrence sur l’emploi n’est pas une fatalité : il peut être atténué dès lors que les salariés ont été préparés en amont aux mutations de l’emploi. Les bons leviers consistent à miser sur la formation initiale et continue pour favoriser les reconversions, à développer une véritable « flexi-sécurité » qui protège les personnes plus que les emplois, à favoriser la fluidité sur le marché de l’immobilier, etc. La concurrence sur le marché des biens n’est donc acceptable socialement qu’à partir du moment où elle s’accompagne d’une protection à la fois forte et incitative sur le marché du travail. Nous voyons ici, la forte complémentaritéentre la concurrence sur le marché des biens et d’autres politiques économiques et sociales.

Argument 3. La politique de concurrence, en stimulant la croissance, exerce un effet positif sur l’emploi, mais elle conduit aussi à des réaffectations d’emplois entre entreprises, secteurs d’activité et pays. Les réaffectations d’emplois sont d’autant moins douloureuses que les salariés auront été préparés en amont à la mobilité, notamment au travers d’une formation professionnelle efficace, ce qui n’est pas le cas pour l’instant en France.

Une politique en faveur de tous les champions

La politique de la concurrence est parfois accusée d’empêcher la constitution de grands groupes européens, notamment à cause d’un contrôle des concentrations jugé trop « tatillon ». Nous voudrions montrer que cet argument n’est guère fondé empiriquement etque la politique de concurrence permet, en réalité, aux anciens champions de se renouveler et d’opérer des consolidations, mais également à de nouveaux champions d’émerger. La politique de concurrence présente l’avantage de soutenir tous les champions, ceux d’hier comme ceux de demain.

Une politique trop sévère en matière de concentrations ?

Dans un monde globalisé, il est fondamental que les entreprises européennes puissent disposer d’une taille critique suffisante afin de faire jeu égal avec leurs concurrents étrangers, que ce soit en termes de coût de production ou de capacité d’accès à des marchés géographiques d’envergure, à l’image des pays émergents. La croissance externe, par sa rapidité, constitue à cet égard, un outil précieux à la disposition des entreprises européennes. Mais les opérations de fusion-acquisition sont également susceptibles d’altérer la concurrence, en faisant monter les prix ou en réduisant la variété des produits; c’est pourquoi elles sont soumises à l’approbation préalable des autorités de concurrence, au travers du contrôle des concentrations.

À cet égard, la Commission européenne est parfois accusée d’être trop sévère dans son contrôle et de brider la constitution de champions européens de taille mondiale. Il est vrai qu’au cours de la période 1990-2002, la Commission n’a pas hésité à bloquer dix-huit projets de concentration : par exemple, l’interdiction de la fusion Schneider-Legrand en 1999 a donné le sentiment d’un interventionnisme excessif, et ce d’autant que cette décision a été annulée par le Tribunal de première instance en 2002 18.

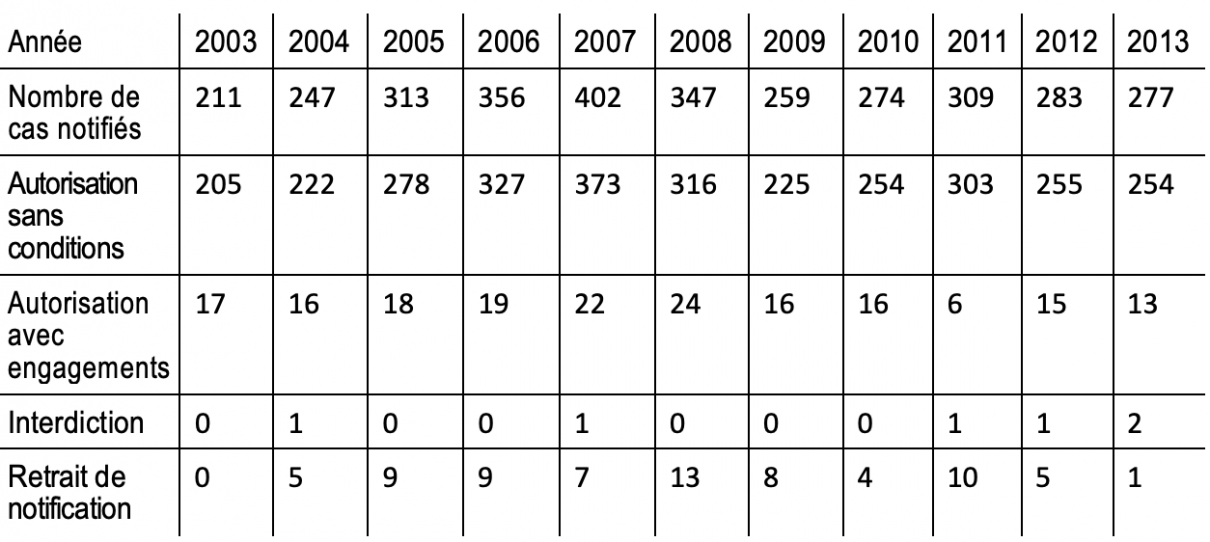

Mais la situation a grandement changé depuis dix ans : en effet, au cours de la période 2003-2013, sur 3.278 opérations de concentration notifiées à la Commission européenne, six projets ont été interdits, soit seulement 0,18% du total des notifications (voir tableau 2 page 20). Ces interdictions, intervenues pour moitié dans le transport aérien de passagers 19, n’ont pas donné lieu à des controverses semblables à celles d’il y a quinze ans. Si l’on considère que les retraits de notification ont été motivés par la crainte d’un rejet et qu’on les prend en compte, le constat ne change guère : 2,4% des projets ont été bloqués ou découragés. A contrario, on peut relever que 92% des opérations ont été acceptées par laCommission européenne sans aucune condition, et 5,6% avec des engagements émanant des entreprises. Au vu de ces statistiques, il paraît donc difficile de parler aujourd’hui d’une rigueur excessive de la Commission en matière de contrôle des concentrations.

On peut noter en revanche que la Commission a contrôlé de nombreux projets de concentration initiés par des entreprises non européennes mais qui étaient susceptibles d’altérer la concurrence sur le marché européen. Ainsi, en juin 2013, la Commission asoumis à conditions le projet de fusion entre American Airlines et US Airways, deux compagnies aériennes américaines qui évoluent sur le sol européen, afin de préserver unecertaine concurrence sur plusieurs routes transatlantiques au départ de Londres.

Tableau 2 : Décisions de la Commission européenne en matière de concentrations

Source :

Site.

Eric Bartelsman, John Haltiwanger et Stefano Scarpetta, « Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries », document de travail, décembre 2004.

Au niveau français, il est également difficile de soutenir que le contrôle des concentrationsconstitue un frein au regroupement d’entreprises. En effet, si l’on prend la période post-NRE (2001) et qui se termine avec la création de l’Autorité de la concurrence en 2009, 50 opérations sur 987 ont donné lieu à des engagements, soit un taux d’intervention de 5%.De même, au cours de la période 2009-2013, 34 décisions de concentration sur 832 ont fait l’objet d’une autorisation sous réserve d’engagements des entreprises, soit un taux d’intervention de 4%. Quant aux décisions d’interdiction pure et simple, la dernière opération bloquée remonte… à l’année 2000, avec l’interdiction par le ministre de l’Économie du rachat d’actifs de Benckiser par Sara Lee. À cet égard, on peut noter que la situation française contraste avec celle qui prévaut en Allemagne, où le Bundeskartellamt se révèle plus interventionniste: au cours de la période 1999-2012, pas moins de 58 opérations de concentration ont été interdites. Pour autant, l’Allemagne dispose de grands champions industriels mondiaux et d’un tissu dense et dynamique de grosses PME.

Argument 4. La politique de contrôle des concentrations de la Commission européenne bloque aujourd’hui très rarement les projets de fusion-acquisition et n’empêche pas la constitution de champions européens.

Une politique favorable à tous les champions

La politique industrielle a longtemps revêtu en Europe, et tout particulièrement en France, la forme d’une politique ciblée sur des secteurs ou des entreprises : il s’agissait pour les pouvoirs publics de sélectionner quelques secteurs jugés « prioritaires » et de favoriser le développement d’entreprises qui en deviendront les leaders. Cette politique a connu plusieurs succès retentissants dans les années 1970, notamment en Europe avec Airbus, dans un contexte de rattrapage technologique de l’Europe par rapport aux États-Unis : l’enjeu était moins de défricher de nouveaux secteurs ou de nouveaux marchés que de combler notre retard dans un secteur déjà existant (par exemple, la construction d’avions gros porteurs dans le cas d’Airbus). Mais le contexte économique et technologique a radicalement changé depuis trente ans et invite à s’interroger sur la pertinence despolitiques sectorielles et ciblées :

- l’Europe a opéré son rattrapage et se situe à présent sur ce que les économistes nomment la « frontière technologique » : l’enjeu aujourd’hui est moins d’imiter des technologies déjà existantes que de favoriser la naissance de technologies et de marchés qui n’existent pas Or il est difficile pour les pouvoirs publics de connaître ex ante les secteurs qui seront « porteurs » demain et de les soutenir par des politiques trop ciblées sans courir le risque de se tromper. Il est donc plus pertinent de mener des politiques horizontales et génériques plutôt que verticales ;

- l’innovation n’est plus l’apanage de quelques secteurs de « haute technologie » mais peut émerger et se diffuser dans tous les secteurs d’activité. À vrai dire, il n’y a pas desecteurs dépassés mais simplement des technologies et des produits dépassés. L’exemple de la firme française SEB en est l’illustration : au sein d’un secteur dit «traditionnel», SEB a réussi à dynamiser son offre par le biais de nombreuses innovations de produits ;

- l’innovation n’est plus réductible à la recherche-développement et à une dimension uniquement technologique, mais elle est susceptible d’émerger sous des formes très diverses, à l’image des innovations d’usage ou de modèle économique. L’exemple de l’entrée du low cost aérien est à cet égard symptomatique : il s’agit bien d’une véritable innovation commerciale et organisationnelle, qui ne relève pourtant pas de la sphère de la technologie proprement dite mais qui a bouleversé la manière de faire du transport aérien sur le segment du court/moyen-courrier. Les politiques industrielles traditionnelles, plus volontiers tournées vers la composante technologique de l’innovation, risquent de laisser de côté ces innovations organisationnelles et commerciales ;

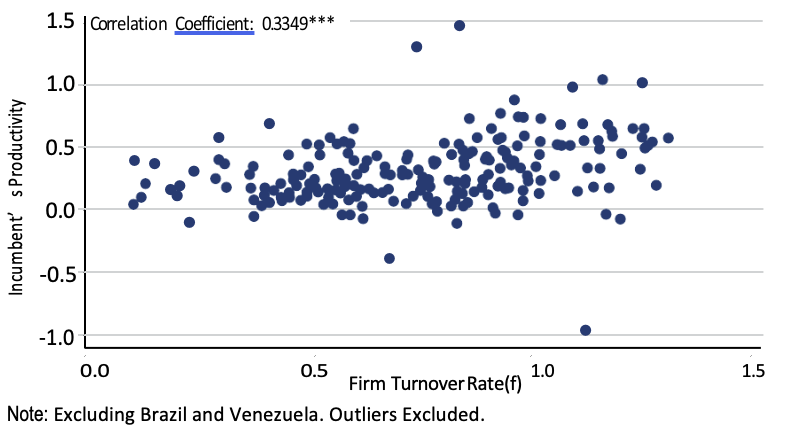

- la littérature empirique montre que la croissance d’un secteur est aussi portée par l’entrée de nouvelles entreprises qui lancent des innovations de rupture et exploitent de nouveaux gisements de productivité. L’entrée de nouvelles firmes exerce, en retour, un effet de « contestabilité » sur les firmes installées, en les incitant à devenir plus productives et à renouveler leur business model : Eric Bartelsman, John Haltiwanger et Stefano Scarpetta montrent ainsi que plus le taux de renouvellement des entreprises est élevé dans un secteur, plus la productivité des entreprises installées est forte (figure 2)20.

Figure 2 : La relation entre productivité des firmes installées et taux de renouvellement des entreprises (par secteurs et par pays)

Source :

Eric Bartelsman, John Haltiwanger et Stefano Scarpetta, «Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries», décembre 2004, p. 43.

L’entrée sur le marché et l’essor rapide de nouvelles entreprises constituent donc un enjeu tout aussi important pour le dynamisme économique que la croissance des grandes entreprises. Tel un organisme vivant, la vie d’un secteur n’est pas un long fleuve tranquille mais s’apparente davantage à un processus permanent de renouvellement, avec des réallocations d’activités et d’emplois entre entreprises installées, mais aussi en direction des nouveaux entrants.

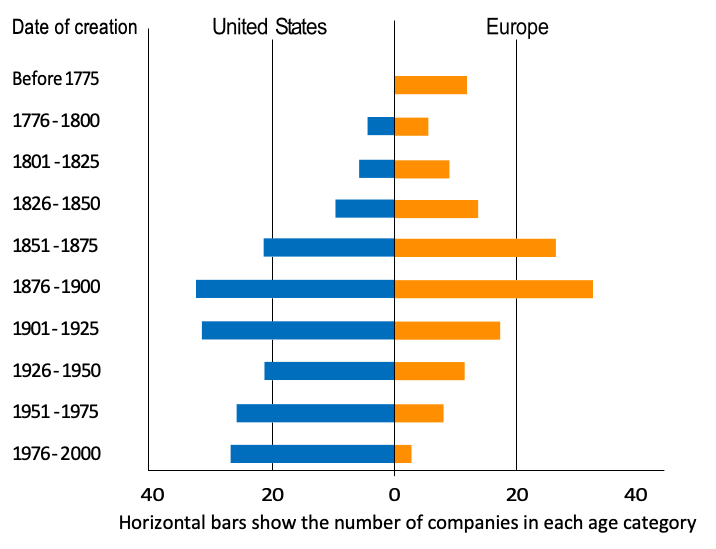

Or force est de constater qu’en Europe, tout particulièrement en France, les leaders d’aujourd’hui sont souvent les leaders d’hier : dans le domaine d’Internet par exemple, où sont les Google, Facebook, Amazon et autres

Yahoo européens ? Une analyse de la pyramide des âges des leaders vient confirmer ceconstat : elle comprend en Europe assez peu de champions nés après 1950, comparativement au cas américain (voir figure 3).

Figure 3 : Pyramides des âges des entreprises leaders en Europe et aux États-Unis

Source :

Thomas Philippon et Nicolas Véron, Financing Europe’s Fast Movers, Bruegel Policy Brief, janvier 2008.

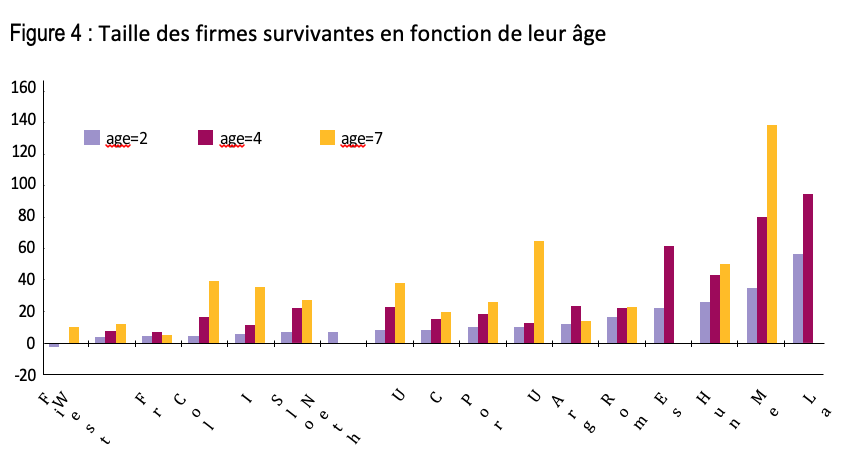

Pourtant, la France se caractérise par un fort taux de renouvellement des firmes, avec un taux d’entrée et de sortie similaire à celui observé dans les autres pays de l’OCDE ; le problème est donc moins celui de la création d’entreprises que celui de leur croissance rapide et forte. Ainsi, l’étude de Bartelsman, Haltiwanger et Scarpetta montre que les entreprises qui ont survécu, ont vu leur taille être multipliée par 60 aux États-Unis en l’espace de sept ans, par 40 au Royaume-Uni, par 30 en Italie… tandis que leur taille est restée constante en France (voir figure 4 page 24).

Figure 4 : Taille des firmes survivantes en fonction de leur âge

Source :

Eric Bartelsman, John Haltiwanger et Stefano Scarpetta, «Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries», décembre 2004, p. 27.

L’enjeu d’une politique industrielle aujourd’hui n’est donc plus seulement de conforter nos champions existants, en leur permettant d’atteindre une taille critique au niveau mondial, mais d’être aussi en mesure d’en créer de nouveaux. Ces nouveaux champions ne se décrètent pas à l’avance ; ils se construisent d’eux-mêmes, sur la base d’un terreau favorable. À cet égard, la politique de concurrence peut jouer un rôle primordial :

- en luttant contre les abus de position dominante et en contrôlant les concentrations, la politique de concurrence favorise l’entrée et l’essor de nouveaux acteurs sur le marché. En effet, lorsqu’une entreprise en position dominante commet un abus, l’objet même de son abus est bien de limiter la croissance – voire de compromettre l’existence – d’une firme de petite taille mais menaçante. De même, en matière de concentration, une entreprise dominante peut décider de racheter une start-up, non pas pour en développer le potentiel mais pour l’empêcher de lancer sur le marché une innovation qui viendrait remettre en cause sa position établie ;

- en ne ciblant aucun secteur en particulier, la politique de concurrence constitue une politique générique qui s’adresse à l’ensemble des acteurs du marché : elle court donc moins le risque de se tromper ; elle est également moins sujette au risque de « capture du régulateur » par les entreprises installées. En effet, la politique industrielle n’échappe pas au risque de favoriser dans ses choix les entreprises disposant déjà d’une forte visibilité médiatique, d’une capacité à mieux profiter des effets d’aubaine et d’un réseau d’influence important auprès des pouvoirs A contrario, les secteurs naissants et en devenir, composés pour l’essentiel de start-up, disposent d’un accès moins aisé à la décision publique.

On peut toutefois objecter à cette « neutralité » de la politique de concurrence qu’il est justement du ressort des pouvoirs publics de cibler et de promouvoir certains secteurs industriels, au nom de considérations qui ne relèvent pas nécessairement d’une stricte logique économique. Par exemple, l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique peut conduire un gouvernement à vouloir privilégier, par une politique industrielle ciblée, le développement de technologies « propres », que ce soit dans l’automobile ou les nouveaux matériaux. Mais, même dans ce cas de figure, la concurrence peut jouer un rôle utile: dans un article récent, Philippe Aghion et son équipe montrent ainsi que les politiques de ciblage sectoriel s’avèrent d’autant plus efficaces que le secteur est concurrentiel ou que le ciblage porte sur un grand nombre d’entreprises qui vont devenir concurrentes21. Les auteurs testent cette hypothèse sur un échantillon d’entreprises chinoises au cours de la période 1998-2007, et trouvent une relation positive entre les gains de productivité et des mesures de soutien à l’industrie lorsque ces dernières sont allouées à des secteurs très concurrentiels ou renforcent la concurrence dans un secteur. Loin de s’opposer, concurrence et politique industrielle apparaissent ici comme complémentaires.

Argument 5. En luttant contre les ententes et abus de position dominante, la politique de concurrence permet l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché qui contribuent à renouveler le tissu productif et stimulent la productivité des firmes installées.

Une politique favorable à l’innovation

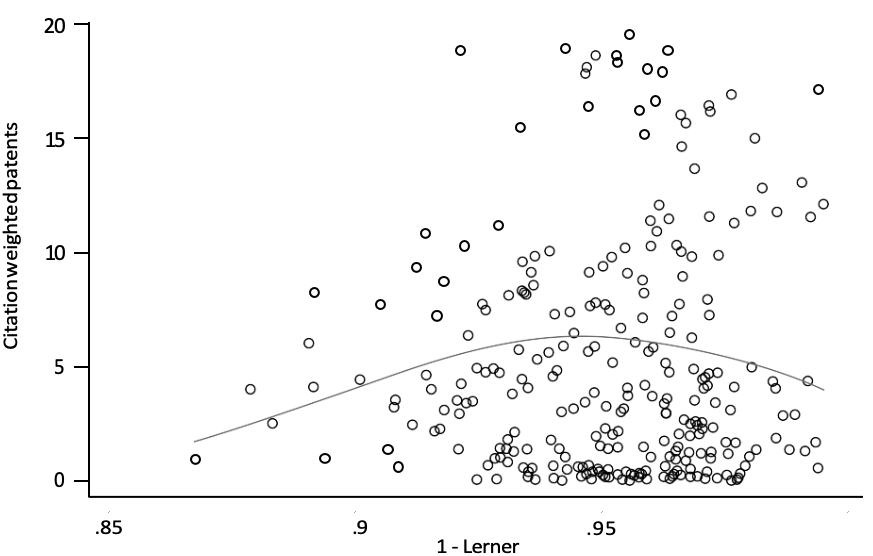

Il est parfois affirmé qu’une concurrence trop forte sur le marché vient limiter les capacités d’innovation des entreprises, en contractant leurs marges : le gain en termes de prix bas serait alors compensé à terme par un manque d’incitation à innover. Sur cette question, la position des économistes apparaît contrastée depuis toujours et, de manière schématique, deux thèses s’opposent :

- dans la lignée des travaux de Kenneth Arrow, la concurrence et les faibles marges qui en résultent sont propices à l’innovation en incitant les entreprises à se différencier pour échapper à la « tyrannie des prix bas ». À l’inverse, les situations de faible concurrence seraient défavorables à l’innovation, dans la mesure où l’entreprise dominante bénéficie déjà d’une rente de situation ; autrement dit, une entreprise en situation de monopole a peu intérêt à innover, puisqu’elle risque de se remplacer elle-même (ce qu’Arrow dénomme l’« effet de laurier ») ;

- dans la lignée des travaux de Joseph Schumpeter, les situations de monopole et de pouvoir de marché sont perçues comme propices à l’innovation, en permettant aux entreprises de disposer de ressources internes pour financer leur effort de R&D, lequel est difficile à financer en externe.Philippe Aghion et son équipe tentent de concilier ces deux thèses, en mettant en évidence une relation en « U inversé », entre innovation et degré de concurrence, l’innovation étant mesurée par les citations de brevet (voir figure 5)22. Les situations de forte concentration industrielle apparaissent défavorables à l’innovation, tout comme les situations… de très forte concurrence. Il existerait ainsi une sorte d’« optimum de concurrence » du point de vue de l’incitation à innover.Ce constat empirique mitigé doit-il pour autant nous conduire à conclure que la politique de concurrence n’est pas un bon vecteur d’innovation ?

Figure 5 : La relation entre innovation et concurrence

Source :

Philippe Aghion et al., « Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship », The Quarterly Journal of Economics, vol. 120, no 2, mai 2005, p.706.

En réalité, ce que montre l’étude de Philippe Aghion, c’est qu’une trop forte concentration nuit à l’innovation. Or l’objectif même de la politique de concurrence n’est pas de réguler le niveau de concurrence lorsque celle-ci est déjà significative, mais d’empêcher que des situations de position dominante se renforcent, soit à l’occasion d’un mouvement de concentration industrielle, soit dans le cas d’un abus de position dominante. De même, la lutte contre les cartels vise à empêcher qu’un secteur concurrentiel se transforme en une situation proche du monopole.

À l’inverse, sur des marchés très concurrentiels, rien n’empêche que les firmes fusionnent entre elles ou coopèrent en R&D. Rappelons, à cet égard, que les textes européens voient d’un œil assez favorable la coopération technologique entre concurrents. Le règlement n° 1217/2010 de la Commission européenne du 14 décembre 2010 mentionne ainsi que l’Union européenne doit « encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération ». Pour ce faire, les textes communautaires, et plus particulièrement l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), énoncent, depuis le traité de Rome, un principe fort et constant : toute entente qui a des effets anti concurrentiels peut toujours être« sauvée » si les entreprises démontrent que cette entente contribue au « progrès économique ». Ce principe s’est appliqué à de nombreuses reprises. Ainsi en 1999, lorsque General Electric (associé au français Snecma) et Pratt & Whitney décident de créer ensemble la société Engine Alliance pour développer le moteur du futur A380, la Commission européenne donne son feu vert à l’opération, en dépit d’une forte concentration du marché des motoristes autour de trois acteurs, au motif que cette entente« permettra aux deux sociétés de mettre au point un moteur de très haute technicité, en moins de temps et pour moins d’argent qu’il n’en aurait fallu autrement ».

Pour autant, si la politique de concurrence ne constitue pas un obstacle à l’innovation, elle ne saurait constituer à elle seule l’alpha et l’oméga d’une politique technologique. Elle n’a pas vocation à remplacer les instruments usuels que sont les grands programmes de recherche, les incitations fiscales de type Crédit d’impôt recherche (CIR), le renforcement des brevets, les politiques de compétitivité, etc. En d’autres termes, l’enjeu aujourd’hui n’est pas de mettre en sommeil la politique de concurrence, mais de doter l’Europe d’une véritable politique industrielle, à la hauteur des défis de l’innovation, comme le soulignent les rapports Gallois et Beffa-Cromme.

Argument 6. La politique de concurrence constitue un aiguillon pour l’innovation des entreprises en les incitant en permanence à se renouveler. Elle reconnaît pleinement le rôle de l’innovation, notamment en autorisant sous conditions les ententes technologiques entre concurrents. De surcroît, la politique de concurrence n’exclut pas la mise en place de politiques technologiques ambitieuses.

La concurrence comme politique industrielle : le cas japonais

Les partisans d’une politique industrielle « ciblée » font souvent référence au cas du Japon, qui est parvenu, en un temps très court (1950-1990) et sous l’impulsion du ministère de l’Économie japonais (MITI), à se hisser parmi les grandes nations industrielles et technologiques. En réalité, une analyse minutieuse du « miracle japonais » montre que ce succès résulte d’abord de l’intense concurrence qui règne sur le marché intérieur du pays, comme l’ont expliqué Michael Porter et Mariko Sakakibara dans un article célèbre23. Les auteurs distinguent deux types d’industrie dans ce pays :

- celles qui ont réussi à s’imposer à l’exportation et se caractérisent par un niveau élevé de productivité et d’innovation, à l’image de l’automobile, des produits électroniques ou de la robotique. Ces industries font face à une forte concurrence interne et à un faible interventionnisme industriel et protectionniste. Le cas de l’automobile est à cet égard révélateur : dans les années 1960, le MITI a tenté en vain de consolider l’industrie japonaise autour de trois groupes, dont chacun se serait spécialisé sur un type de véhicule, mais les entreprises ont refusé cette politique interventionniste et une concurrence redoutable s’est alors développée, avec l’entrée de nouveaux compétiteurs comme Honda, Subaru ou Mazda ;

- celles qui ne sont pas parvenues à s’imposer à l’international et sont restées pour l’essentiel, confinées à l’intérieur du territoire japonais avec de faibles niveaux de productivité, à l’image de l’aéronautique, des détergents, de la chimie, du logiciel (hors jeux vidéo), de la banque et des télécommunications. Ces secteurs se caractérisent par des restrictions à l’entrée, une intervention fréquente du gouvernement et un faible nombre de concurrents.

À l’issue de leur analyse factuelle, les auteurs parviennent à une conclusion sans appel : «In fact, those industries in which competition was restricted to be those where Japan was not successful internationally. In the internationally successful industries, internal competition in Japan was invariably fierce24. »

Tableau 3 : Industrie : les deux Japon (1950-1990)

Source :

À partir de l’article de Michael E. Porter et Mariko Sakakibara, « Competition in Japan », Journal of Economic Perspectives, vol. 18, no 1, hiver 2004, p. 27-50.

Argument 7. L’expérience du Japon et de sa politique industrielle volontariste démontre que les industries japonaises ayant réussi à s’imposer au niveau mondial sont celles qui étaient aussi soumises à une intense concurrence sur leur marché domestique.

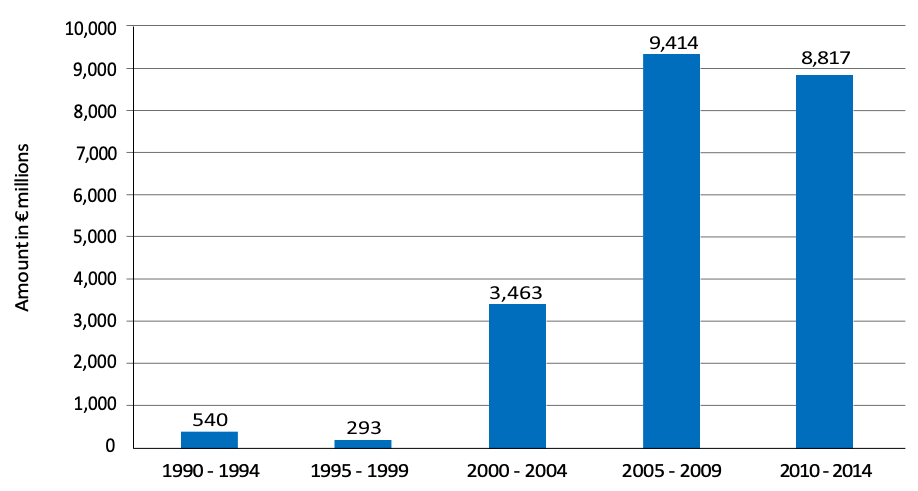

Une politique de sanction excessive ?

Depuis le début des années 2000, le montant des sanctions infligées par la Commission européenne à l’encontre des cartels a fortement augmenté (voir figure 6). Cette hausse est la conséquence directe d’un changement de cap initié par Mario Monti et poursuivi par ses successeurs (Neelie Kroes, puis Joaquín Almunia). Pour autant, doit-on considérer que laCommission a franchi la « ligne rouge » et est passée du côté de la surdissuasion, handicapant ainsi la compétitivité des entreprises ? De même, alors que la crise économique fait rage, ne doit-on pas considérer que les sanctions antitrust doivent s’adapter à la situation financière des entreprises, sous peine de les acculer à la faillite ? Ne faut-il pas également autoriser les «cartels de crise » ? C’est à ces trois questions que nous proposons d’apporter des réponses empiriques.

Figure 6 : L’évolution du montant des sanctions en matière de cartels (1990-2014)

Emmanuel Combe et Constance Monnier, « Fines Against Hard Core Cartels in Europe: the Myth of OverEnforcement », The Antitrust Bulletin, 56, no 2, été 2011, p. 235-275 ; « Quelle est l’ampleur de la sous-dissuasion des cartels en Europe ? Compléments sur nos résultats », Concurrences, no 1-2013, janvier 2013, p. 16-37.

Marie-Laure Allain, Marcel Boyer et Jean-Pierre Ponsard, « The determination of optimal fines in cartelcases: theory and practice », Concurrences, n° 4-2011, décembre 2011, p. 32-40.

Surdissuasion ou sévérité accrue ?

Rappelons d’emblée qu’une sanction dite « élevée » doit toujours être mise en regard du dommage (potentiel ou réel) que la pratique a elle-même causé à l’économie dans son ensemble : à dommage élevé, sanction élevée. En particulier, on a parfois tendance à sous-estimer l’ampleur réelle du dommage, notamment lorsqu’une pratique de cartel se traduit par une hausse de prix limitée mais affectant un très grand nombre de clients.

Il peut être intéressant d’estimer ex post le degré de sévérité de la Commission, en partant d’une approche économique de la sanction :

- afin de dissuader les entreprises d’enfreindre les règles de concurrence, le montant de la sanction devrait être au moins confiscatoire, pour que le profit net retiré de l’infraction soit nul ;

- dans la mesure où tous les cartels ne sont pas détectés, le montant de la sanction devrait intégrer cette faible probabilité de détection.Dans cette perspective, la sanction « optimale » serait égale au gain illicite divisé par la probabilité de détection. Par exemple, si le gain illicite est de 10 millions d’euros et la probabilité de 20%, la sanction optimale devrait atteindre 50 millions d’euros. En pratique, le calcul du gain illicite et de la probabilité de détection s’avère complexe compte tenu de la multiplicité des paramètres qui entrent en jeu et de la difficulté de les estimer. Pour autant, plusieurs auteurs se sont livrés ces dernières années à cet exercice, sans néanmoins parvenir à un consensus.

Ainsi, Emmanuel Combe et Constance Monnier ont comparé les sanctions infligées par laCommission européenne à 64 cartels au cours de la période 1969-2009 avec leur propre estimation des sanctions « optimales »25. Le gain illicite a été recalculé pour chaque cartel sur la base de paramètres économiques estimés (hausse du prix, élasticité de la demande, niveau de marge) ou observés (durée de vie du cartel). Les auteurs constatent que, dans la moitié des cas, le montant de la sanction s’avère inférieur à l’estimation du gain illicite la plus favorable aux entreprises. Ils intègrent également, le fait que tous les cartels ne sont pas détectés, en retenant une probabilité de 15%. Dans ce second cas de figure, l’écart entre les sanctions infligées et les sanctions « optimales » apparaît encore plus marqué : 1 amende sur 64 apparaît « surdissuasive ». Combe et Monnier en concluent que si la Commission est certes devenue plus sévère au cours du temps, elle n’a pas franchi pourautant aujourd’hui la ligne rouge de la surdissuasion : être plus sévère ne signifie pas nécessairement être trop sévère.

Ces résultats ont toutefois été contestés par Marie-Laure Allain, Marcel Boyer et Jean-Pierre Ponsard qui mettent notamment en avant la surestimation du « surprix » infligé par les cartels, pour conclure que le niveau des sanctions en Europe est suffisamment dissuasif, voire même excessif26.

Argument 8. Si la politique antitrust inflige parfois des sanctions élevées aux entreprises, ces sanctions sont la condition d’une dissuasion efficace des pratiques illicites car elles garantissent le maintien d’une concurrence par les mérites, favorable à la croissance.

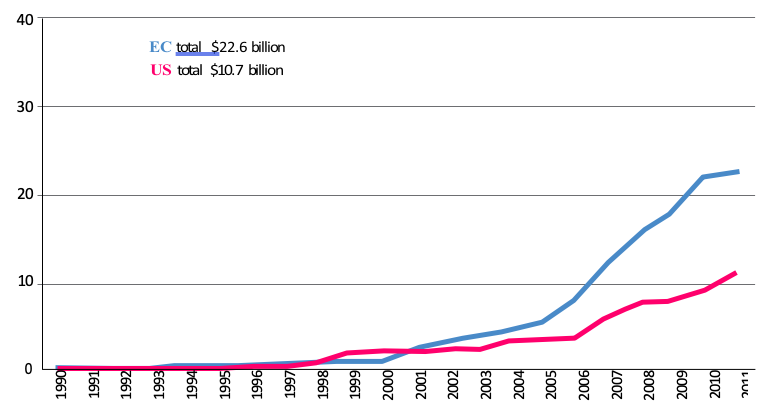

États-Unis/Europe : qui est le plus sévère ?

Afin de souligner le supposé « excès de zèle » de la Commission européenne, il est parfois fait référence au cas américain, en mobilisant l’argument selon lequel les autorités antitrust outre-Atlantique seraient moins sévères que leurs homologues européens. Il est vrai que l’on constate une progression moins forte du montant des sanctions antitrust aux États-Unis au cours des années 2000 (figure 7), ainsi qu’une stabilisation du niveau des sanctions imposées par le département de la Justice après 2007 (à l’exception de l’année 2009) : entre 500 et 700 millions de dollars chaque année, alors même que le nombre d’investigations est en constante progression.

Figure 7 : Évolution des sanctions antitrust aux États-Unis et en Europe

Source :

John Connor, conférence « Antitrust fines : what is the right amount ? », organisée par la revue Concurrences, 2012.

Dans le cas du Royaume-Uni, l’effectivité des sanctions pénales, introduites en 2002, reste à ce jour très limitée : une seule condamnation à des peines de prison ferme a été prononcée en 2008.

Pour autant, la comparaison des sanctions entre l’Europe et les États- Unis mérite d’être affinée. En premier lieu, dans le cas des grands cartels internation aux condamnés récemment à la fois aux États-Unis et en Europe, le niveau des sanctions antitrust apparaît plus élevé du côté américain. Si l’on suppose que les marchés affectés ont été de même taille et le dommage causé au marché similaire, on obtient les chiffres suivants : 1,4 milliard de dollars pour le cartel des tubes cathodiques (contre 648 millions d’euros en Europe) ; 1,7 milliard de dollars pour le cartel du fret aérien (contre 799 millions d’euros), et 729 millions de dollars pour le cartel des DRAM (contre 331 millions d’euros).

Deuxièmement, les cartels de grande dimension font systématiquement l’objet de poursuites pénales aux États-Unis. Toute comparaison, pour être pertinente, doit donc prendre en compte cette tendance marquée à la «criminalisation» des cartels qui n’existe pas ou très peu, en Europe27. N’oublions pas, en effet, qu’aux États-Unis les sanctions pénales sont devenues lourdes : le plafond de sanction à l’encontre des individus en cas de violation du Sherman Antitrust Act a même été accru depuis 2004, à 1 million de dollars et 10 ans de prison. La justice américaine a également élargi le champ de la responsabilité pénale en n’hésitant plus à demander l’extradition de dirigeants étrangers : à ce jour, on compte 40 cadres non américains qui ont effectué des peines de prison aux États-Unis dans des affaires de cartels internationaux! Au cours de la seule période 2010-2011, le nombre total de jours de prison pour cartel s’est élevé à 18.295, avec des peines moyennes de 24 mois.

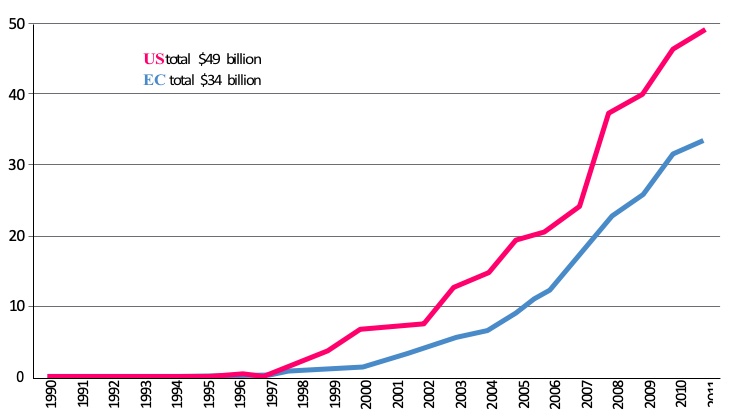

En troisième lieu, aux États-Unis, les entreprises poursuivies par les autorités antitrust doivent systématiquement affronter les demandes en réparation de leurs victimes, qui peuvent entreprendre des class action et s’appuyer sur le mécanisme redoutable des « triples dommages », consistant à réclamer trois fois le dommage subi. Si l’intervention publique des autorités antitrust est d’une nature juridique différente des actions privées en réparation, il n’en demeure pas moins qu’il est possible d’additionner les montants payés au titre des réparations avec les sanctions antitrust : le système américain apparaît alors beaucoup plus sévère que son homologue européen (voir figure 8).

Figure 8 : Évolution du montant des sanctions antitrust et des réparations aux Etats-Unis et enEurope

Source :

John Connor, conférence «Antitrust fines : what is the right amount ?», organisée par la revue Concurrences, 2012.

Cabinet Towers Perrin, 2008 Update on U.S. Tort Cost Trends, 2008.

Commission européenne, Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of Collective Redress Mechanisms in theEuropean Final report, 2008, p. 12.

Il est vrai que la mise en place prochaine de mécanismes d’action de groupe dans les pays d’Europe (à l’image de la France) pourrait faire craindre un alignement progressif sur le système américain. Il est toutefois peu probable que l’on assiste à une explosion des montants de réparation semblable à celui observé aux États-Unis. En effet, afin d’éviter les dérives du modèle américain, certains mécanismes comme les « triples dommages » n’auront pas cours en Europe.

Plus encore, il n’existe à ce jour aucun consensus scientifique démontrant que les actions de groupe exerceraient un impact négatif sur la compétitivité de l’économie, y compris dans le cas « extrême » des États-Unis. Ainsi, l’étude souvent citée du cabinet Towers Perrin28 , qui évalue le montant des réparations à 2% du PIB américain, n’informe en rien sur les pertes de bien- être que subirait l’économie américaine du fait de ces actions collectives. Une étude empirique menée pour le compte de la Commission européenne en 2008 sur l’impact des actions collectives existantes en Europe conclut de son côté : « There is no evidence indicating an impact of the existing collective redress mechanisms on the competitive position of EU firms in comparison with their non-EU rivals29. »

On peut à cet égard, noter qu’aucune étude ne montre pour l’instant que les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui disposent d’un système d’actions collectives, ont connu une perte de compétitivité de leur économie du fait de l’introduction de ces nouvelles dispositions juridiques.

Argument 9. La politique antitrust américaine n’est pas moins sévère que celle menée en Europe, dès lors que sont prises en compte les sanctions pénales et les actions en réparation.

Antitrust : faut-il lever le pied en période de crise ?

Alors que l’Europe connaît une période de faible croissance économique et de profondes restructurations industrielles, plusieurs voix se sont élevées en faveur d’un assouplissement de la politique antitrust.

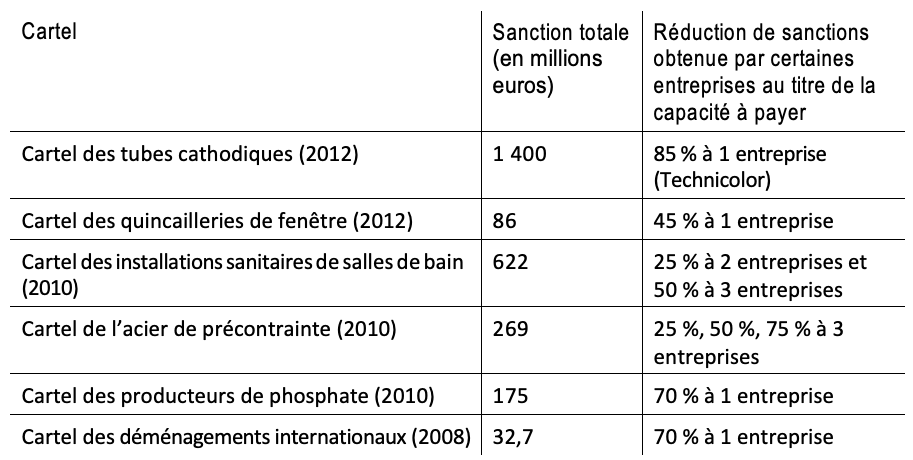

Un premier discours en appelle à la modération dans la politique de sanctions, arguant du fait que de fortes amendes ne feraient qu’accroître les difficultés financières auxquelles les entreprises sont confrontées du fait de la récession. Il serait en effet paradoxal que les autorités antitrust, au travers de sanctions trop élevées par rapport aux capacités de paiement des entreprises, acculent ces dernières à la faillite, ce qui aurait pour effet de réduire l’intensité de la concurrence sur le marché. Pour autant, les autorités antitrust méconnaissent-elles la situation financière des entreprises lorsqu’elles déterminent le montant des sanctions ? Non. En effet, au niveau communautaire, les lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) prévoient que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission puisse réduire la sanction d’une entreprise si cette dernière lui fournit des éléments suffisamment clairs et objectifs démontrant que cette amende est susceptible de mettre « irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée », au-delà de « la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire ». De même, dans le cas français, le communiqué sur le calcul des sanctions (2011) stipule qu’une entreprise peut demander le bénéfice d’une réduction de sanction, charge à elle de justifier l’existence de difficultés financières particulières au moment de la décision. Il est également possible en France, au stade du paiement de la sanction, qu’une entreprise puisse bénéficier d’un échelonnementou d’un moratoire. Ces principes ont-ils trouvé à s’appliquer au cours de la période récente? À l’occasion de plusieurs décisions, la Commission n’a pas hésité à diminuer, parfois très fortement, le montant de la sanction infligée à une entreprise pour tenir compte de sa situation financière critique (voir tableau 4 page 36). Le cas le plus emblématique est sans doute celui du cartel des tubes cathodiques, où l’un des participants, la firme française Technicolor, a bénéficié d’une réduction d’amende de 85%, portant sa sanction de 219 millions d’euros… à 38 millions.

Tableau 4 : Réductions de sanction au titre de la capacité à payer

Harold Cole et Lee E. Ohanian, «New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression: a General Equilibrium Analysis», Journal of Political Economy, vol. 112, no 4, août 2004, p. 779-816.

Rappelons que le PIB par tête (en valeur réelle), qui était inférieur de 39% par rapport à son trend en 1933, était encore inférieur de 27% en 1939.

De même en France dans plusieurs affaires récentes, l’Autorité de la concurrence a accordé des réductions de sanctions, parfois substantielles, à des entreprises ayant fait la preuve de leur fragilité financière. À titre d’exemple, nous pouvons citer la réduction de 80% octroyée à GAD dans l’entente sur le porc breton (2013) ou encore la réduction de 35 % pour les Grands Moulins de Strasbourg dans le cartel des farines (2012).

Argument 10. Les sanctions infligées par les autorités antitrust aux entreprises tiennent compte de leur capacité à payer et peuvent donc être réduites si les entreprises démontrent l’existence de difficultés financières particulières.

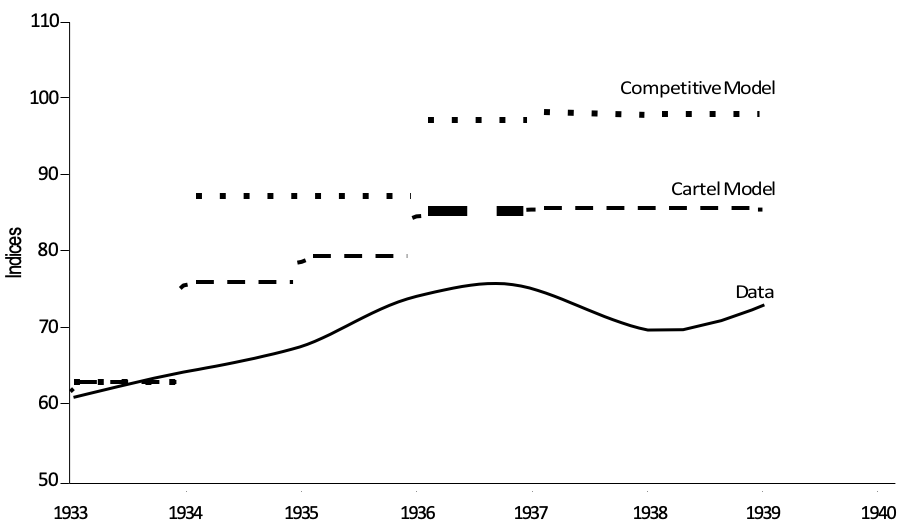

A contrario, demander que les sanctions ne soient pas à leur juste niveau au seul motif de la crise économique c’est dire, en creux, que l’on accepte que les pratiques anticoncurrentielles perdurent ou fleurissent durant ces périodes. Il faut alors démontrer qu’une économie dans laquelle prospèrent cartels et autres abus de marché est une économie qui prépare mieux l’avenir, le rebond, la sortie de crise, qu’une économie qui mise sur les vertus de la concurrence. Il n’existe pas à ce jour d’étude empirique qui démontre cela. En revanche, plusieurs études ont été menées sur les conséquences de la mise en sommeil des lois antitrust durant la Grande Dépression aux États-Unis, et les résultats sont clairs : ces mesures ont prolongé la récession. Rappelons en effet que l’objectif affiché du National Industrial Recovery Act (NIRA) de 1933 était de soutenir le niveau des prix et des salaires en acceptant que les entreprises limitent la concurrence entre elles, en contrepartie de hausses de salaires négociées avec les syndicats. Le Code of Fair Competition mettait ainsi purement et simplement entre parenthèses les lois antitrust : dès 1934, plus de 500 industries l’avaient accepté, s’engageant dans des pratiques de prix de revente imposés, de prix minimum et de cartels. Bien que le NIRA ait été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en 1935, les autorités antitrust ont continué après cette date à « fermer les yeux » sur les pratiques de collusion, et ce jusqu’en 1939. Quel bilan peut-on dresser rétrospectivement de cette politique ? Harold Cole et Lee Ohanian ont mesuré l’impact du NIRA30 sur la persistance de la crise économique au cours de la période 1933-193931 en comparant la situation observée (data) à celle qui aurait prévalu si l’économie américaine était restée concurrentielle (competitive model). Ils concluent que plus de la moitié de l’écart entre la production observée et la production simulée s’expliquepar la cartellisation de l’économie et les hausses de salaires qui en ont résulté (voir figure9). Dit en d’autres termes, loin de faciliter la sortie de crise, le NIRA n’a fait que la prolonger en retardant les ajustements nécessaires.

Figure 9 : Évolution de la production observée et simulée aux États-Unis

Source :

Harold E. Cole et Lee E. Ohanian, « New Deal Policies and the Persistence of the GreatDepression: a General Equilibrium Analysis », Journal of Political Economy, vol. 112, no 4, août 2004, p.809.

Voir par exemple Christian Stoffaes, « Mittal et les cartels de l’acier », La Tribune, 4 janvier 2013.

Janice Rye Kinghorn, « Kartells and Cartel Theory: Evidence from Early 20th Century German Coal, Iron,and Steel Industries », The Cliometric Society, 2010.

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 101 du TFUE.

Comme l’a rappelé la Cour de justice dans l’affaire du bœuf irlandais en 2008.

Argument 11. L’expérience américaine de « mise en sommeil » de l’antitrust durant le New Deal montre que cette politique n’a fait que prolonger la durée dela crise, en retardant les restructurations.

Un second discours milite pour que les autorités antitrust adaptent leur grille de lecture au contexte de crise, notamment en permettant la constitution de «cartels de crise». Certains économistes vont même jusqu’à demander la réactivation du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et de son article 58, lequel autorisait, en cas de « crise manifeste » dans la sidérurgie, l’instauration de quotas de production par entreprise32.

Rappelons qu’un « cartel de crise » consiste, pour des firmes concurrentes, à se coordonner entre elles, en période de faible demande, dans le but de réduire leurs surcapacités. Les cartels de crise prennent souvent place dans l’industrie lourde, marquée par l’ampleur des coûts fixes : ces derniers nécessitent d’assurer un niveau de production minimal dans chaque usine, afin d’atteindre le seuil de rentabilité. Plutôt que d’assainir le marché au travers d’un jeu non coopératif de guerre des prix et de faillite de certains acteurs, le cartel de crise organise la diminution concertée des capacités entre acteurs.

D’un point de vue théorique, un cartel de crise exerce deux effets contraires sur le niveau des prix :

- il permet de rationaliser la production en fermant les unités les moins rentables et en concentrant la production dans celles qui sont les plus efficaces, ce qui permet d’éviter une hausse des coûts unitaires et donc des prix ;

- il s’accompagne d’une répartition des quantités entre concurrents sous la forme de quotas, voire d’une fixation des prix en commun, ce qui a pour effet de figer toute concurrence à l’intérieur du secteur.

L’impact final d’un cartel de crise sur le niveau prix est donc indéterminé : tout est affaire de cas par cas. À cet égard, l’histoire économique nous enseigne que les cartels de crise peuvent parfois se révéler bénéfiques pour l’économie. Ainsi, face à la récession de la fin du XIXe siècle en Allemagne, l’industrie sidérurgique s’est largement cartellisée. Selon Janice Rye Kinghorn, cette politique a eu pour effet de stabiliser la demande et de réduireles prix33.

Mais pour que les cartels de crise puissent être bénéfiques pour l’économie, encore faut-il que les gains d’efficacité soient démontrés et suffisants. À cet égard, l’approche européenne est particulièrement claire : il n’est pas exclu, en théorie, qu’une entente qui organise la répartition des capacités puisse être «sauvée» par la Commission européenne au titre de sa contribution au progrès économique34 , mais il appartient aux entreprises d’expliquer la réalité et l’ampleur des gains d’efficacité générés par le cartel de crise, ainsi que leur caractère nécessaire et proportionné. Il existe en effet d’autres solutions, moins restrictives de concurrence, pour parvenir à restructurer un secteur en proie à des surcapacités : par exemple, les entreprises peuvent procéder à des fusions pour atteindre la taille critique.

Si ces conditions ne sont pas cumulativement réunies, alors un cartel de crise sera simplement considéré comme… un cartel, c’est-à-dire une restriction de concurrence par objet, tombant logiquement sous le coup de la prohibition35.

Argument 12. Si les « cartels de crise » peuvent être un moyen de rationaliser les capacités de production, il appartient aux entreprises de démontrer que ces cartels sont nécessaires et proportionnés pour réaliser des gains d’efficacité.

Conclusion

La présente note a voulu démontrer que la politique de concurrence, loin d’être un obstacle à la compétitivité de nos entreprises, en constitue en réalité un levier précieux, en stimulant l’innovation et la productivité. Plus encore, en fixant des règles du jeu qui s’imposent à tous les acteurs, la politique de concurrence redonne aux pouvoirs publics un rôle central et renouvelé dans le pilotage d’une économie de marché : celui d’un arbitre qui encadre le jeu concurrentiel, qui prévient et sanctionne les abus de marché, afin de permettre aux entreprises les plus méritantes de valoriser pleinement leurs atouts (prix bas, produits innovants…).

Certes, la politique de concurrence ne saurait, à elle seule, se substituer à une politique industrielle ambitieuse. À l’inverse, il serait contre-productif, au motif que l’Europe ne fait pas assez de politique industrielle, de déshabiller la politique de concurrence. Lesdeux politiques sont en réalité complémentaires. À vrai dire, ce dont souffre l’Europe aujourd’hui, c’est moins d’une politique de la concurrence trop forte que d’une politique industrielle trop faible.

Nous avons jusqu’ici laissé de côté un argument plus institutionnel qu’économique mais fondamental : pourquoi l’Europe s’imposerait à elle-même des règles de concurrence, alors que ses partenaires extra-européens, au premier rang desquels les pays émergents, ne se les appliquent pas à eux- mêmes ? Pourquoi ne pas attendre l’avènement d’une politique mondiale de concurrence avant de nous contraindre nous-mêmes ? Cet argument est en effet séduisant, mais il se heurte à plusieurs critiques.

En premier lieu, nous avons montré que la politique de concurrence, en stimulant la productivité et en favorisant le renouvellement du tissu productif, était un vecteur de croissance et d’emplois pour l’Europe. En mettant en sommeil la politique de concurrence, nous nous priverions nous-mêmes d’un ingrédient de croissance et de compétitivité.

En deuxième lieu, n’oublions pas que la politique de concurrence européenne porte sur l’ensemble des entreprises présentes sur le sol européen, quelle que soit leur nationalité. La politique de concurrence nous protège donc aussi contre les agissements anticoncurrentiels de firmes extra-européennes, pour peu que la Commission européenne puisse accéder aux preuves de leurs pratiques. Par exemple, si des firmes non européennes mettent en place un cartel en Europe au détriment des consommateurs et des entreprises européennes, la Commission dispose de la compétence pour les poursuivre etles condamner. Tel est bien le cas du cartel des tubes cathodiques, qui a vu la Commission européenne condamner en 2012, outre Philips et Technicolor, des entreprises japonaises et coréennes. De manière symétrique, les firmes européennes, lorsqu’elles évoluent horsd’Europe, ne sont pas soumises aux règles européennes de concurrence.

En dernier lieu, plutôt que de s’en remettre à la naissance improbable d’une politique de la concurrence mondiale, il paraît plus judicieux d’inciter nos partenaires des pays émergents à poursuivre et renforcer leurs efforts en matière de politique de concurrence. Nombre de pays se sont déjà dotés d’un arsenal antitrust et de contrôle des concentrations : la Chine en 2008 avec l’Antimonopoly Act, le Brésil avec une nouvelle loi antitrust en 2012, ou encore l’Inde en 2002. Il appartient à l’Europe d’exiger lors de la signature d’accords commerciaux bilatéraux, des clauses de réciprocité en matière de politique de concurrence.

Aucun commentaire.