Dette publique, inquiétude publique

Après trente années consécutives de budget en déficit pour l’État, ces chiffres témoigneraient-ils d’une soudaine prise de conscience de nos concitoyens sur le sujet ?Une prise de conscience assez récente

La résorption de la dette apparaît comme un dossier majeur, même si des enjeux plus immédiats demeurent prioritaires

Quel diagnostic et quels remèdes ?

Les freins à une réforme de l’État

Une prise de conscience assez récente

Sondage Ifop pour la Fondapol, réalisé du 20 au 22 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 .024 personnes.

Sondage Ifop pour Le Cri du contribuable, réalisé du 24 au 26 février 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.010 personnes.

Sondage BVA pour Contribuables Associés, réalisé les 22 et 23 septembre 2006 auprès d’un échantillon national représentatif de 975 personnes

Avant même le déclenchement de la crise grecque et la montée en puissance des incertitudes sur la solidité de la zone euro, la fiabilité financière et budgétaire des « PIGS » (Portugal, Italy, Greece, Spain) qui allaient remettre sur le devant de la scène la question du déficit public et la dette de l’État, trois quarts des Français se déclaraient inquiets à ce sujet, et un quart était même très inquiet1. Après trente années consécutives de budget en déficit pour l’État, ces chiffres témoigneraient-ils d’une soudaine prise de conscience de nos concitoyens sur le sujet ?

Force est de constater qu’on observait déjà, dès février 2009, un niveau d’inquiétude similaire (79% d’inquiets2). Il faut dire que certaines personnalités politiques, et non des moindres, avaient fait sensation par leurs déclarations pour le moins assez abruptes sur le sujet et avaient en quelque sorte préparé le terrain. En septembre 2007, François Fillon déclarait ainsi, à l’occasion d’un déplacement en Corse, que l’État était en situation de faillite sur le plan financier. Il allait être imité quelques mois plus tard par Nicolas Sarkozy qui annonça, lors d’une intervention télévisée, que « les caisses étaient vides ». Ce discours, qui a le mérite de la franchise, ne fut pas pour autant toujours celui qui fut employé, et on se souvient d’ailleurs que le Président reprocha dans un premier temps à son Premier ministre d’avoir tenu de tels propos avant de prendre la même position. Ce fut François Bayrou qui contribua le plus précoce- ment à mettre ce sujet à l’agenda politico-médiatique en en faisant un de ses thèmes de campagne lors de l’élection présidentielle de 2007. 79% des Français étaient ainsi favorables au retour à l’équilibre budgétaire par une réduction des dépenses publiques, soit un niveau identique à celui recueilli par une des mesures emblématiques du candidat UMP : la mise en place d’un service minimum garanti en cas de grèves dans les services publics (80% d’approbations)3. Ce choix obligea d’ailleurs Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à reformuler certains points de leur programme et favorisa la progression de François Bayrou dans les intentions de vote, son électorat présentant au final comme signe distinctif, par-delà des origines politiques assez disparates, une forte sensibilité aux questions budgétaires et fiscales. Cependant, si au moment de la campagne présidentielle, la priorité donnée par François Bayrou au retour à l’équilibre budgétaire plutôt qu’à une politique d’investissement à plus long terme a séduit une partie de son électorat, ce fut davantage sur le thème des restrictions nécessaires au niveau de l’État et de son coût de fonctionnement que sur le plan des efforts à consentir au niveau individuel. Les personnes issues des catégories populaires qui soutenaient le candidat centriste semblaient davantage adhérer à ses propos sur le « train de vie de l’Élysée et des ministères » qu’à ses discours sur la nécessité pour les Français de « se serrer la ceinture » afin de contribuer collectivement à un rééquilibrage des comptes. Certes, les électeurs semblent alors en attente d’un discours pragmatique de vérité sur la délicate question de la dette publique, mais les tensions sur les salaires et le pouvoir d’achat rendent difficile la perspective d’un effort financier supplémentaire : « On sait tous que la France est endettée, il faut avoir un discours réaliste, mais si je dois encore resserrer la ceinture, je ne vois pas comment je vais faire » (propos d’un sympathisant de gauche, hésitant pour un vote en faveur de François Bayrou pour le premier tour de l’élection présidentielle d’avril 2007, interrogé par l’Ifop).

La réalité de la montée en puissance de cette thématique dans l’opinion ces deux dernières années n’a, semble-t-il, pas été bien prise en compte, notamment par les initiateurs du projet de grand emprunt. En effet, interrogés à ce propos en novembre dernier, 65% des Français envisageaient ce grand emprunt d’abord comme « un alourdissement des déficits et de la dette publique », contre 35 % seulement qui le voyaientSondage BVA pour Contribuables Associés, réalisé les 22 et 23 septembre 2006 auprès d’un échantillon national représentatif de 975 personnes.

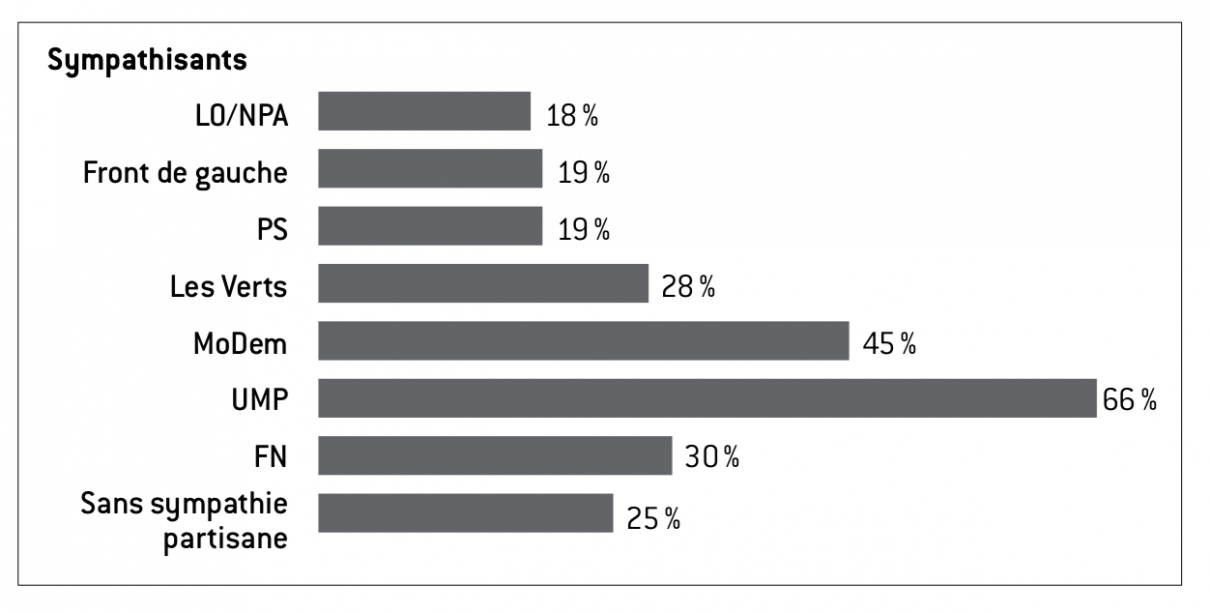

Graphique 1 : « Le grand emprunt national est un moyen de financer des secteurs clés de l’économie ». Réponses « oui »

Sondage Ifop pour Le Cri du contribuable, réalisé les 24 et 25 novembre 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.024 personnes.

Sondage CSA pour Marianne, réalisé le 25 avril 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.002 personnes.

Sondage Opinionway pour Metro et Krief Group, réalisé du 2 au 7 mars 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.001 personnes.

Sondage Ifop pour Sud-Ouest Dimanche, réalisé les 19 et 20 novembre 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 961 personnes.

comme « un moyen de financer des secteurs clés de l’économie4 ». Comme le montre le graphique 1, seuls les sympathisants UMP étaient majoritairement convaincus.

Les études qualitatives menées durant cette période auprès de l’électorat de la majorité montrent, de surcroît, que de fortes crispations s’expriment derrière cette relative adhésion, notamment parmi les retraités. Le grand emprunt leur fait souvent craindre une prochaine explosion de la dette publique et révèle, à leurs yeux, une certaine inconséquence de l’exécutif dans la façon de gérer la crise : « Le grand emprunt national, c’est négatif. Pour en arriver là, la France s’endette. Le PIB ne veut plus rien dire. En même temps, on nous demande de faire confiance, la dette explose, ils ne gèrent pas, c’est clair, c’est inconséquent, parce que le gouvernement ne mesure pas les conséquences du remboursement » (retraités, sympathisants UMP, novembre 2009).

Derrière cette réaction partisane à une annonce gouvernementale, ces chiffres renseignent bien sur l’existence d’une opinion largement répandue dans la population selon laquelle l’État n’aurait plus de marges de manœuvre budgétaire et aurait les plus grandes peines à se désendetter. Interrogés sur la situation de la France à la fin du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, seuls 38% des Français pensaient, en avril 2008 (soit avant le déclenchement de la crise financière), que les déficits et la dette publique auraient diminué en 20125. Et près d’un an après, en mars 2009, 17% des personnes interrogées seulement estimaient que la France par- viendrait à réduire son déficit public d’ici 20126.

Autre illustration de la prégnance de ce sentiment pessimiste dans l’opinion et de sa résonance avec un sujet d’affrontement politique récent, 77% des personnes interrogées estiment que dans les prochaines années, pour faire face à la suppression de la taxe professionnelle, « les communes seront obligées de diminuer leurs investissements et d’augmenter les impôts locaux pour tenir compte de la baisse de leurs ressources que l’État ne pourra pas compenser intégralement ». Et seuls 21% croient que « l’État compensera bien le manque à gagner en versant chaque année, comme il s’est engagé à le faire, les sommes correspondantes aux communes7 ». Cette hypothèse est même réfutée par 62% des sympathisants UMP. Les prises de position de Jean-Pierre Raffarin et d’Alain Juppé sur ce dossier n’étaient donc pas isolées et traduisaient un sentiment assez répandu dans l’électorat de la majorité, et plus largement dans le pays, donnant à voir la réforme de la taxe professionnelle comme le désengagement d’un État impécunieux.

La résorption de la dette apparaît comme un dossier majeur, même si des enjeux plus immédiats demeurent prioritaires

Sondage Ifop pour la Fondapol, réalisé du 20 au 22 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.024 personnes.

Si une large prise de conscience de l’endettement de l’État est donc aujourd’hui bien palpable dans le pays, la réduction de la dette publique ne semblait pas pour autant en janvier (soit au moment de l’emballement de la crise grecque qui a sans doute fait bouger les lignes) se situer en tête des priorités pour l’année 2010, comme le montre le tableau 18.

En cette période de crise très dure, l’emploi fait logiquement figure de principale urgence. Viennent ensuite, à des niveaux élevés, des sujets touchant à la vie quotidienne, comme la santé et l’éducation ou encore et toujours la question lancinante du relèvement des salaires et du pouvoir d’achat (que la crise n’a pas fait disparaître, loin s’en faut). La réduction de la dette publique arrive assez loin derrière. Tout se passe comme si cet enjeu revêtait une importance particulière sans pour autant passer pour

Tableau 1 : les thèmes prioritaires pour 2010 (en %)

De la même façon, la baisse de la TVA dans la restauration, qui s’est traduite par un vrai manque à gagner pour les finances de l’État, suscite scepticisme et méfiance dans la population : en octobre dernier, seuls 34% des Français faisaient confiance aux restaurateurs pour répercuter, comme ils s’y étaient engagés, cette baisse de la TVA sur leurs cartes (sondage Ifop pour Médicis, réalisé les 1er et 2 octobre 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.004 personnes).

Sondage Ifop pour la Fondapol, réalisé du 20 au 22 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.024 personnes.

Ibid.

Sondage Ifop pour Le Cri du contribuable, réalisé les 11 et 12 février 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 957 personnes.

Sondage Ifop pour la Fondapol, réalisé du 20 au 22 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.024 personnes.

la priorité des priorités ici et maintenant. À cet égard, la différence est frappante avec les retraites, sujet présentant des similarités. Si le niveau d’inquiétude sur l’avenir de la dette est assez proche de celui sur les retraites, ces dernières semblent en revanche nécessiter une réponse plus urgente aux yeux des Français. La maturation du dossier des retraites paraît donc plus aboutie, légitimant une prise de décision rapide, quand l’attente majoritaire des Français concernant la dette dans le contexte actuel est d’abord de ne pas l’aggraver davantage, plus que de s’attaquer frontalement à ses causes structurelles. Les études qualitatives apportent un certain nombre d’éclairages sur la façon dont les Français se positionnent vis-à-vis des thématiques économiques et sociales. Ainsi, plusieurs éléments rentrent en ligne de compte pour comprendre la place de la réduction de la dette dans l’échelle des priorités. Premièrement, la prise de conscience au sein de l’opinion du problème des déficits publics intervient dans un contexte où la domination des logiques économiques et financières de court terme ne facilite pas l’appropriation concrète des enjeux à plus longue échéance, tels que la réduction de la dette. Les modes de gestion des entreprises répondent ainsi à des logiques très court-termistes, avec des décisions au coup par coup selon l’actualité conjoncturelle qui prennent de plus en plus le pas sur les investissements porteurs d’avenir. Dans le même ordre d’idée, le ressenti des Français sur l’action gouvernementale témoigne souvent de la mise en place de mesures dictées par l’urgence, sans ligne directrice précise. L’augmentation de la dette constitue en l’occurrence, pour une large partie de l’opinion, une bonne illustration de l’absence de maîtrise sur le moyen/long terme. Ainsi, entre des employeurs dont les plans d’investissement se comptent en mois plus qu’en années et un État qui tarde à offrir des perspectives économiques claires, tout concourt à limiter les projections des Français dans l’avenir. Or s’emparer du sujet de la dette nécessite d’avoir une vision à long terme, de même que cela implique de dépasser les logiques individuelles. Mais, dans un contexte où la précarisation des situations d’emploi et les pressions sur le pouvoir d’achat focalisent toute l’attention, la tendance semble davantage au repli sur soi des individus qu’à l’effort collectif. Le bond spectaculaire de la thématique du pouvoir d’achat dans la hiérarchie des préoccupations des Français depuis l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy a sans doute favorisé, du moins en partie, une façon plus individualiste d’aborder les problèmes économiques et sociaux. Les enquêtes réalisées fin 2007- début 2008 par l’Ifop sur les préoccupations des Français témoignent, en effet, d’une spectaculaire résurgence de la thématique du pouvoir d’achat en France, au détriment de l’emploi. À la rentrée 2007, un quart des personnes interrogées par l’Ifop pour Paris-Match dans le cadre de son « Tableau de bord politique mensuel » citaient le pouvoir d’achat comme première priorité, loin derrière l’emploi (34 %). Trois mois plus tard, les résultats de l’enquête de novembre attestaient une inversion des enjeux, avec le pouvoir d’achat qui devançait l’emploi de neuf points (37 % contre 28 % des citations). Au printemps 2006, dans une enquête réalisée par l’Ifop pour le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), seules 10% des personnes interrogées citaient la hausse des prix comme le problème le plus important pour la France, contre 38 % pour l’emploi. Le glissement qui s’opère ainsi au sein de l’opinion avant le déclenchement de la crise financière, de la thématique du chômage (plus collective) à celle du pouvoir d’achat (à la fois plus polémique dans son approche statistique, mais surtout plus individuelle) s’accompagne d’une autre lecture de la situation économique française, dont on peut penser qu’elle est de plus en plus individualiste.

Cet écart entre une prise de conscience croissante pour des problèmes collectifs de long terme tels que la dette publique et un quotidien dicté par des logiques individualistes, de court terme, risque de susciter, de part et d’autre, de fortes stratégies d’évitement individuelles en matière d’effort supplémentaire à consentir. Pour preuve, les solutions envisagées touchent en priorité d’autres que soi : « Les ministres devraient réduire leurs dépenses, ils n’ont pas forcément besoin de rouler dans des grosses voitures, d’utiliser des jets privés ou d’être logés dans un hôtel de grand standing » (employé, sympathisant UMP, septembre 2008). De même, de vives réticences s’expriment généralement dès qu’on aborde l’articulation entre la réduction de la dette et le niveau d’imposition des ménages, suscitant des levées de boucliers particulièrement fortes auprès des personnes, issues des catégories populaires : « Réduire la dette, c’est bien mais ça ne s’adresse pas vraiment à nous, au quotidien ; il faut s’occuper un peu de nous, ça paraîtrait pas mal » (catégories populaires, sympathisants de gauche, mars 2007). Ainsi, la primauté du court-terme à tous les niveaux de notre fonctionnement économique et politique n’est pas sans conséquence sur les inquiétudes des Français, qui se concentrent davantage sur des questions d’emploi que de financement des retraites et relèguent la réduction de la dette à un niveau ultérieur dans l’échelle des priorités.

De toute évidence, la crise financière et les mesures prises par le gouvernement français pour y faire face, notamment à travers le plan d’aide aux banques, contribuent à brouiller la lecture des déficits publics au sein de l’opinion qui s’interroge sur l’urgence à les réduire. En levant le voile sur les dérèglements de la sphère financière ainsi que sur les stratégies à court terme de recherche de profit maximal et individuel, la crise ancre l’image d’une virtualité dévastatrice des flux financiers, qui échappe même à ses initiateurs. L’économie réelle disparaît derrière l’économie virtuelle. Certes, face à cette crise, le constat est unanime en France sur la nécessité de ramener les marchés à la réalité, d’inscrire toute stratégie dans une vision à plus long terme pour ne pas, notamment, aggraver le poids de la dette publique. Mais certaines mesures prises dans le cadre du plan de relance suscitent des interrogations au sein d’une partie de l’opinion, sympathisants de gauche en tête, venant alimenter la perception d’une tout aussi grande virtualité des niveaux de dépenses et de déficits de l’État. Le plan d’aide aux banques et les prêts consentis par Nicolas Sarkozy à l’industrie automobile s’inscrivent, pour beaucoup, en totale incohérence avec les propos sur l’« État en situation de faillite » ou sur les « caisses vides ». Ce décalage, perçu et incompris, peut nourrir l’impression désagréable d’une manipulation dans la lecture des postes de dépenses et de déficits existants, ou tout au moins, il questionne très fortement sur la provenance des fonds alloués. « Les caisses sont vides et on remplit les banques » (profession libérale, sympathisant MoDem, mars 2009). Parallèlement, les garanties apportées aux banques et le caractère massif de l’aide consentie à différents secteurs alimentent un fort sentiment d’injustice quant à l’utilisation de l’argent public, prioritairement mis au service des plus aisés, au détriment des plus nécessiteux. Le fait que les entreprises aidées et les banques soutenues ne donnent pas toujours l’impression de correctement jouer le jeu ne fait que renforcer le trait9. Quoi qu’il en soit, les perceptions récurrentes d’un État qui mène une politique catégorielle, vectrice de fortes inégalités, rendent difficiles l’appropriation collective d’un enjeu tel que celui de la réduction de la dette : « Il n’y a pas de politique sociale pour les plus démunis. Il y a des aides pour les banques, alors que ces dernières dégagent des profits importants. C’est une politique en faveur des personnes les plus riches, on va à la catastrophe » (profession libérale, sympathisant PS, février 2009) ; « Quand on donne de l’argent à des banques ou des entreprises qui font beaucoup de bénéfices, je ne trouve pas ça normal » (retraité, sympathisant UMP, mars 2009) ; « Il aurait mieux fallu donner de l’argent aux particuliers, aux contribuables et aux petites entreprises qu’aux banques » (ouvrier, sympathisant UMP, avril 2009); « Il faut que Nicolas Sarkozy soit plus strict avec les banques. Il faudrait que les banques jouent le jeu. C’est-à-dire au niveau des crédits » (profession intermédiaire, sympathisant UMP, avril 2009).

Enjeu collectif de long terme, la réduction de la dette présente, de ce point de vue, d’assez fortes similitudes avec le problème de financement des retraites et, dans une moindre mesure, avec la question environne- mentale, autour du climat et de la raréfaction des ressources naturelles. L’ensemble de ces problématiques fait aujourd’hui l’objet d’une prise de conscience évidente au sein de l’opinion. Elles se rejoignent également en ce sens qu’elles posent la question du lien entre les générations, du poids considérable que l’on risque de laisser en héritage à ses enfants, avec tout ce que cela véhicule en termes de culpabilité. Mais derrière cette responsabilité affichée et l’attachement souvent renouvelé au principe de solidarité intergénérationnelle, que ce soit en direction des plus âgés, dans le cas des retraites, ou des plus jeunes, en matière d’environnement et de réduction de la dette, dès qu’il s’agit de consentir un effort individuel, des phénomènes de mise à distance très forts s’observent. Cependant, ces phénomènes n’ont pas la même intensité selon l’enjeu considéré. Le problème du financement des retraites, marqué par un train de réformes qui a commencé depuis longtemps et inscrit clairement dans l’agenda politique du chef de l’État, suscite de toute évidence une implication beaucoup plus forte de l’opinion que la réduction de la dette. Malgré les difficultés à se projeter dans l’avenir, le rapport des Français au sujet des retraites se révèle également plus direct, puisque chacun y sera personnellement confronté à la fin de sa vie professionnelle. De son côté, la montée en puissance de la thématique environnementale s’accompagne d’une prise de conscience collective qui progresse fortement, étayée par des faits scientifiques incontestables, ou en tout cas de moins en moins contestés. Dans ce contexte, l’écologie s’élève au rang de valeur objective qu’elle n’avait pas auparavant, ce qui explique sans doute en partie les raisons pour lesquelles la protection de l’environnement (40 %) devance la réduction de la dette (36 %)10 dans la hiérarchie des priorités des Français. Parallèlement, les retraites et l’environnement semblent susciter plus facilement l’idée d’un effort partagé par l’ensemble des catégories de la population, quand la dette renvoie plus directement à la gestion de l’État et réactive les clivages « gros-petits » face à certaines mesures comme le bouclier fiscal (d’autant plus difficile à accepter en période de récession) ou comme le plan de relance et d’aide aux banques : « Quand on a un budget, je ne comprends pas qu’on dépense plus. On reporte les problèmes sur les générations derrière. Ils nous demandent de nous serrer la ceinture, mais ils vont exploser les scores. La dette existe depuis trente ans, elle était déjà importante au moment où le gouvernement est arrivé, ils ont entrepris des mesures qui coûtent de l’argent » (cadre supérieur, sympathisant de gauche, octobre 2009)

Donc, même si les analyses qualitatives relativisent la solidité de la prise de conscience de l’opinion sur le problème de la dette, cette question est bel et bien aujourd’hui inscrite à l’agenda de nos compatriotes. Et on aurait pu penser que la situation de crise dure que nous connaissons actuellement incite une majorité de Français à opter pour un scénario de pause exceptionnelle dans la lutte contre le déficit. Or, au contraire, dès janvier 2010, 72% d’entre eux estiment que « malgré la crise, la France doit coûte que coûte éviter d’accroître son endettement et son déficit », contre 28 % qui pensent que « face à l’ampleur de la crise, la réduction du déficit et de l’endettement de la France n’est pas une priorité11 ». Cette option de prise en compte d’une conjoncture exceptionnelle recueillait certes quelque mois plus tôt, en février 2009, au pic de la crise, davantage de suffrages (40%), mais même à cette époque, 6 Français sur 10 souhaitaient voir le déficit contenu. Cette priorité, autant partagée dans les rangs de la droite que dans ceux de la gauche, trouve sa justification dans les résultats d’une autre enquête récente : pour 60% des personnes interrogées, les déficits publics s’expliquent plutôt « par le manque d’efforts pour réduire nos dépenses publiques » que « par la crise économique et financière mondiale » (39%)12.

Enfin, dernier élément plaidant pour une prise en charge rapide de la question de la dette publique, la comparaison avec nos partenaires européens ne tourne guère à l’avantage de la France. Si pour 52% de nos concitoyens, notre dette publique se situe dans la moyenne des pays de l’Union européenne, une forte proportion d’entre eux (43%) pense qu’elle est supérieure, seuls 5% estimant que nous sommes dans une moins mauvaise posture que nos voisins13.

Quel diagnostic et quels remèdes ?

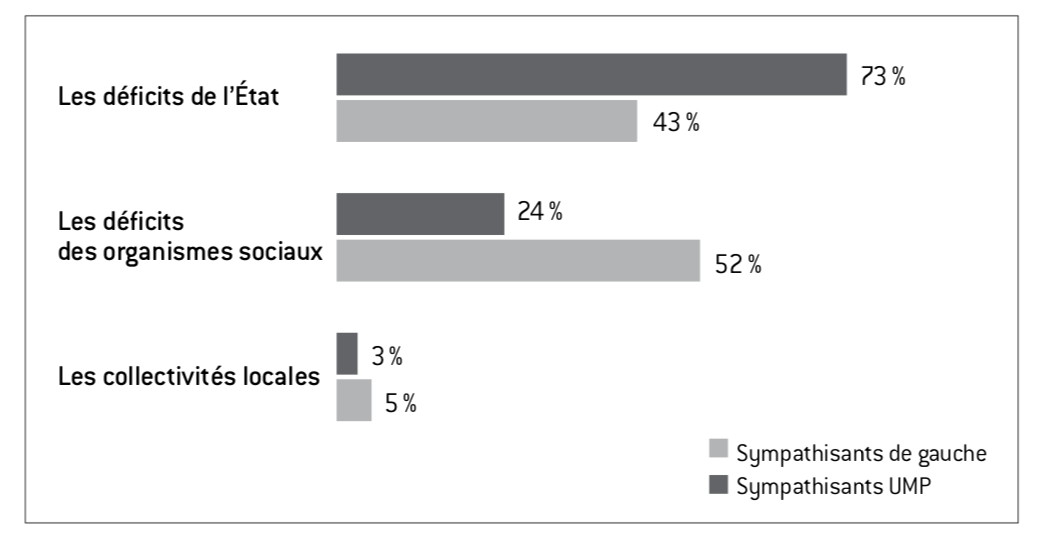

Par-delà ce constat relativement partagé d’une situation dégradée de longue date pour des raisons structurelles et non liées à la conjoncture actuelle (qui ne ferait qu’aggraver les choses), le clivage gauche-droite réapparaît avec force quand il s’agit de diagnostiquer les causes et les ressorts de cet endettement et de ce déficit systémiques. Quand les sympathisants de gauche estiment très majoritairement que la dette publique de la France provient principalement des déficits de l’État, les sympathisants UMP incriminent d’abord les déficits des organismes sociaux.

Graphique 2 : origine principale de la dette publique selon les sympathisants de gauche et ceux de l’UMP

Ibid.

Comme on peut le constater, les collectivités locales ne sont absolu- ment pas désignées comme étant la principale source de la dette, ce qui ne veut pas dire que les Français n’attendent pas d’elles une meilleure gestion, le sujet des impôts locaux étant en effet une question éminemment sensible dans la mesure où, contrairement à l’impôt sur le revenu, ils touchent l’ensemble des Français. En revanche, ceci démontre que l’angle d’attaque d’une mauvaise gestion socialiste des régions, un temps choisi par l’UMP pour sa campagne des régionales, semble comme un peu décalé et fragile au regard de la forte sensibilité et de la prise de conscience de l’opinion sur le sujet de la dette de l’État, qui apparaît comme bien plus préoccupante que celles des collectivités locales.

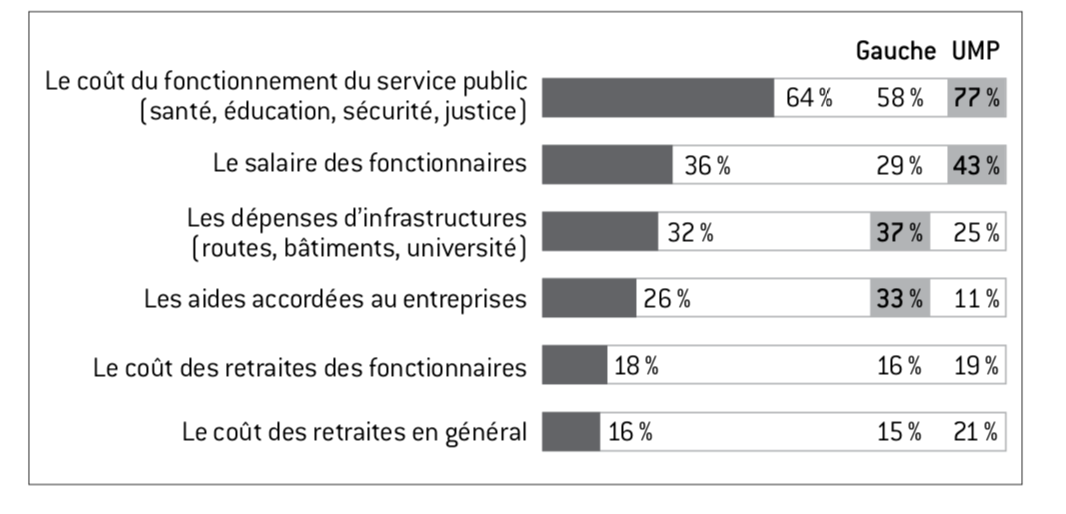

La divergence de point de vue entre gauche et droite sur la cause principale du déficit est déterminante dans la mesure où elle va structurer les réponses qui seront ensuite données sur les secteurs à sanctuariser et les postes de dépense sur lesquels il convient au contraire de faire porter les efforts – les dépenses sociales étant plus particulièrement dans le collimateur de l’électorat de droite. Si l’on se concentre sur l’État (qui constitue, pour 59 % des Français, la principale source de déficit), la hiérarchie des postes de dépense est celle que met à jour le graphique 314.

Graphique 3 : perception des deux principaux postes de dépense de l’État

Ibid.

Sondage Ifop pour Le Figaro, réalisé du 30 mars au 2 avril 2002 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.005 personnes.

Tableau de bord politique Ifop/Paris-Match, réalisé les 3 et 4 septembre 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.007 personnes

Sondage TNS Sofres pour Europe 1, réalisé les 1er et 2 septembre 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.002 personnes.

Tableau de bord politique Ifop/Paris-Match, réalisé les 7 et 8 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.007 personnes.

Sondage Ifop pour la Fondapol, réalisé du 20 au 22 janvier 2010 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.024 personnes.

Assez logiquement, le coût du fonctionnement du service public arrive largement en tête, même s’il est plus cité à droite qu’à gauche. Les sympathisants UMP mentionnent également plus volontiers le salaire des fonctionnaires, ce qui peut laisser supposer qu’à leurs yeux ce poste de dépense mériterait d’être réduit. Les sympathisants de gauche, en revanche, évoquent plus fréquemment les dépenses d’infrastructures, mais également les aides accordées aux entreprises. Les résultats sont, à gauche, sur ces deux items, plus élevés que sur le salaire des fonctionnaires. La dépense publique est donc bien légitimée pour la gauche, en tant que synonyme d’investissements structurants permettant de préparer l’avenir. Mais elle est également fortement perçue par les électeurs de l’opposition comme étant la résultante d’une politique délibérée de «cadeaux» faits aux entreprises, choix sur lequel ils appellent à revenir, quand l’impact de cette politique d’aide aux entreprises sur les finances de l’État est beaucoup moins évident aux yeux des sympathisants de l’UMP.

Enfin, on constatera que le coût des retraites des fonctionnaires se situe aujourd’hui en bas de tableau dans la hiérarchie des principaux postes de dépense de l’État, et ce aussi bien pour les électeurs de gauche que pour ceux de droite, alors qu’il s’agit objectivement d’un foyer de dépense très conséquent et dont la charge ne manquera pas d’être mise en avant dans le débat sur la réforme des retraites qui s’engage.

À l’instar d’un certain consensus sur la réalité et l’ampleur du problème de la dette publique, il existe une unanimité sur le choix de la stratégie à adopter : 92% des Français pensent en effet qu’il faut privilégier la réduction des dépenses de l’État et celles des collectivités locales plutôt que l’augmentation des prélèvements obligatoires (8%)15. Ces scores massifs confortent sans doute le président de la République dans sa volonté, sans cesse réaffirmée, de ne pas augmenter les impôts et d’honorer ainsi l’une de ses principales promesses de campagne, mais ils renseignent également sur les très faibles marges de manœuvre existant aujourd’hui pour les pouvoirs publics en matière fiscale. Si l’allergie des Français à l’impôt n’est pas nouvelle (82% des personnes interrogées en avril 2002 pensaient qu’on payait plus d’impôts en France que dans les autres pays européens16), le credo sarkozyste en la matière a sans doute encore durci les positions dans l’électorat de droite quand, d’une manière plus générale, la dégradation du pouvoir d’achat, largement ressentie ces dernières années, hypothéquait toute amorce d’acceptation résignée d’une hausse de la fiscalité.

Le cas de la taxe carbone est à ce propos assez emblématique. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique a fortement gagné en légitimité ces dernières années et qu’une large part de la société se montre sensible à la cause environnementale, l’annonce de la création de cette taxe a suscité une véritable levée de boucliers : 65% des Français s’y sont opposés17 et cette initiative a coûté cher à l’exécutif en termes de popularité à l’automne dernier. Le projet d’une telle taxe a suscité un vif mécontentement parmi les catégories populaires et les classes moyennes dans la mesure où elle était perçue comme un impôt supplémentaire injuste, visant le consommateur final et venant réactiver le sentiment d’un exécutif qui mène une politique catégorielle, au détriment des plus nécessiteux : « Les prix ne baissent pas, mais on a droit à un nouvel impôt sur le carbone » (retraité, sympathisant de gauche, septembre 2009) ; « Avec la loi carbone qui va passer et qui va nous pénaliser, c’est encore les ménages moyens qui vont se retrouver les plus prélevés » (retraité, sympathisant UMP, septembre 2009). Ni le principe et l’efficacité écologique de ce prélèvement (73% de nos concitoyens jugeaient qu’il ne serait pas efficace pour diminuer la consommation d’énergie en France18), ni les assurances de redistribution de l’argent collecté vers les ménages n’ont permis de rassurer et d’inverser la tendance forte au rejet de cette mesure : « La taxe carbone, on n’est pas d’accord, c’est pour l’écologie mais c’est toujours les mêmes qui payent, c’est toujours l’utilisateur qui paie, ça fait 4% sur la facture de gazole en plus. Je dis que l’écologie a bon dos, c’est mal placé parce qu’il faudrait agir sur les causes, donc les constructeurs ; c’est toujours les petits qui paient, il faudrait montrer l’exemple avant de nous taxer » (employé, sympathisant de gauche, octobre 2009). Et, signe que cette annonce est mal passée et a braqué l’opinion, son invalidation par le Conseil constitutionnel en janvier dernier fut, selon le baromètre Ifop/Paris-Match, l’objet de conversations pour 60% des Français19, soit un niveau anormalement élevé pour un sujet technique et juridique.

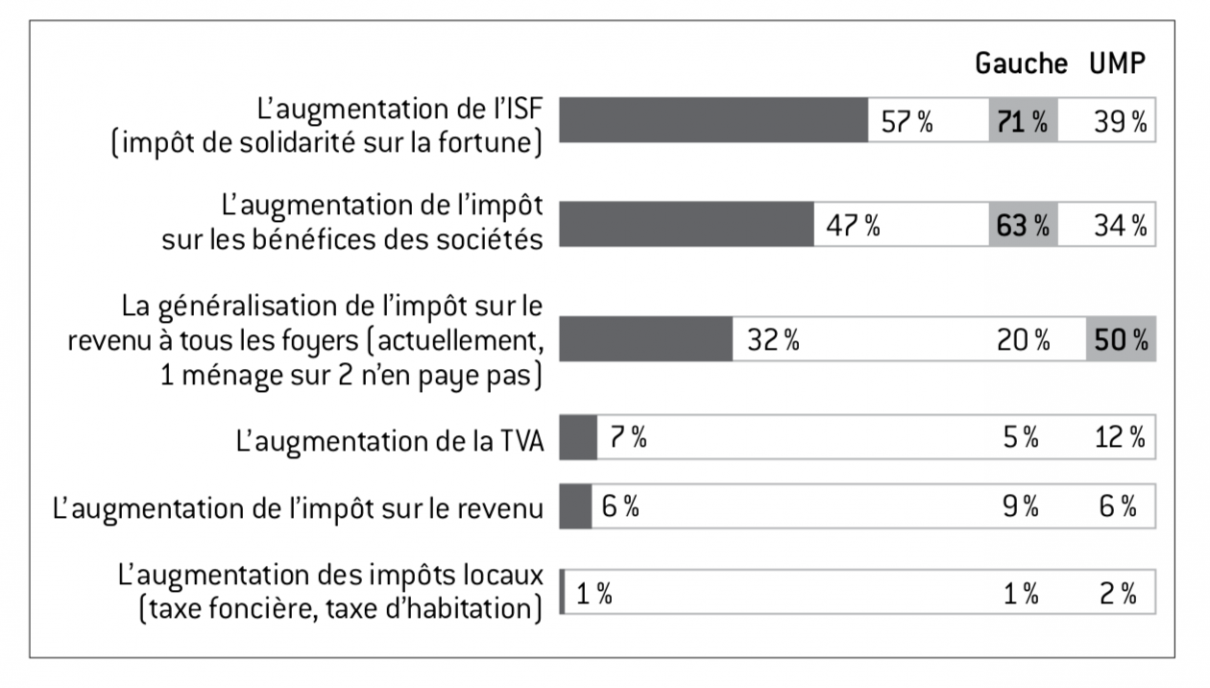

Le refus appuyé de toute augmentation des prélèvements obligatoires se lit également dans les réponses à la question sur le type d’imposition à privilégier en cas d’augmentation de ces prélèvements20.

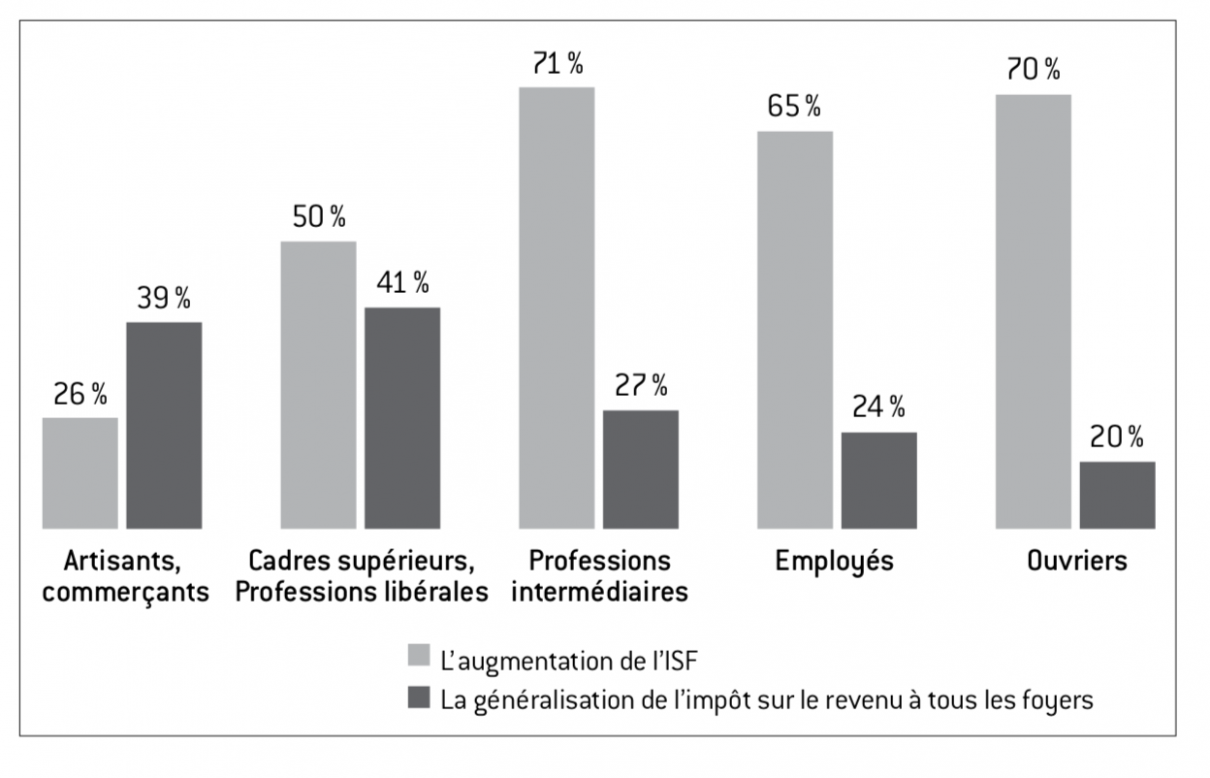

Graphique 4 : type d’imposition à privilégier en cas d’augmentation des prélèvements obligatoires

Amenés à se placer dans l’hypothèse d’une hausse de la pression fiscale, les Français optent en effet très nettement pour des impôts qu’ils ne payent pas personnellement. Cette clé de lecture se décline différemment selon les affinités partisanes, qui traduisent également des choix idéologiques. Les sympathisants de gauche citent massivement l’augmentation

Graphique 5 : préférence en termes de hausse des prélèvements obligatoires

Baromètre Ifop/Fiducial de conjoncture des TPE-Vague 36, réalisé du 19 octobre au 2 novembre 2009 auprès d’un échantillon représentatif de 1.003 dirigeants de TPE.

de l’ISF (71%) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (63%), quand le premier choix des soutiens de l’UMP (50%) se porte sur la généralisation de l’impôt sur le revenu à tous les foyers. Les impôts à base beaucoup plus large, comme la TVA, l’impôt sur le revenu et, plus encore, les impôts locaux, sont, suivant ce même principe, très peu cités, alors que l’on peut penser que ce sont précisément ces types de levier qui seraient retenus par les pouvoirs publics en pareille situation.

L’analyse des réponses à cette question selon les catégories socioprofessionnelles est d’ailleurs des plus éclairantes. En fonction de sa position sur l’échelle sociale et de son régime fiscal, chaque Français se détermine et opte alors pour un prélèvement qui le concernerait le moins et s’appliquerait d’abord à d’autres…

La hausse des prélèvements fiscaux est massivement rejetée par les ménages, mais les marges de manœuvre sont également limitées du côté des entrepreneurs : en octobre dernier, 57% des dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés) estimaient ainsi que le bilan de Nicolas Sarkozy était négatif en matière de baisse des impôts, alors même que cet électorat avait été particulièrement sensible à cette promesse de campagne. Cela s’explique notamment par le fait que l’annonce de la création de la taxe carbone a été aussi mal vécue dans cette catégorie que dans le reste de la population, tandis que la suppression de la taxe professionnelle, au lieu de susciter un vaste engouement de ce public, la divisait fortement : seulement 50% des patrons de TPE estimaient qu’il s’agissait d’une bonne mesure pour leur entreprise. Quant au grand emprunt, il suscite aussi parmi ce public une certaine méfiance en termes de dérive des comptes publics : 79% des dirigeants de TPE souhaitent en effet qu’il « soit conditionné à une réduction parallèle des dépenses publiques21 ».

Les freins à une réforme de l’État

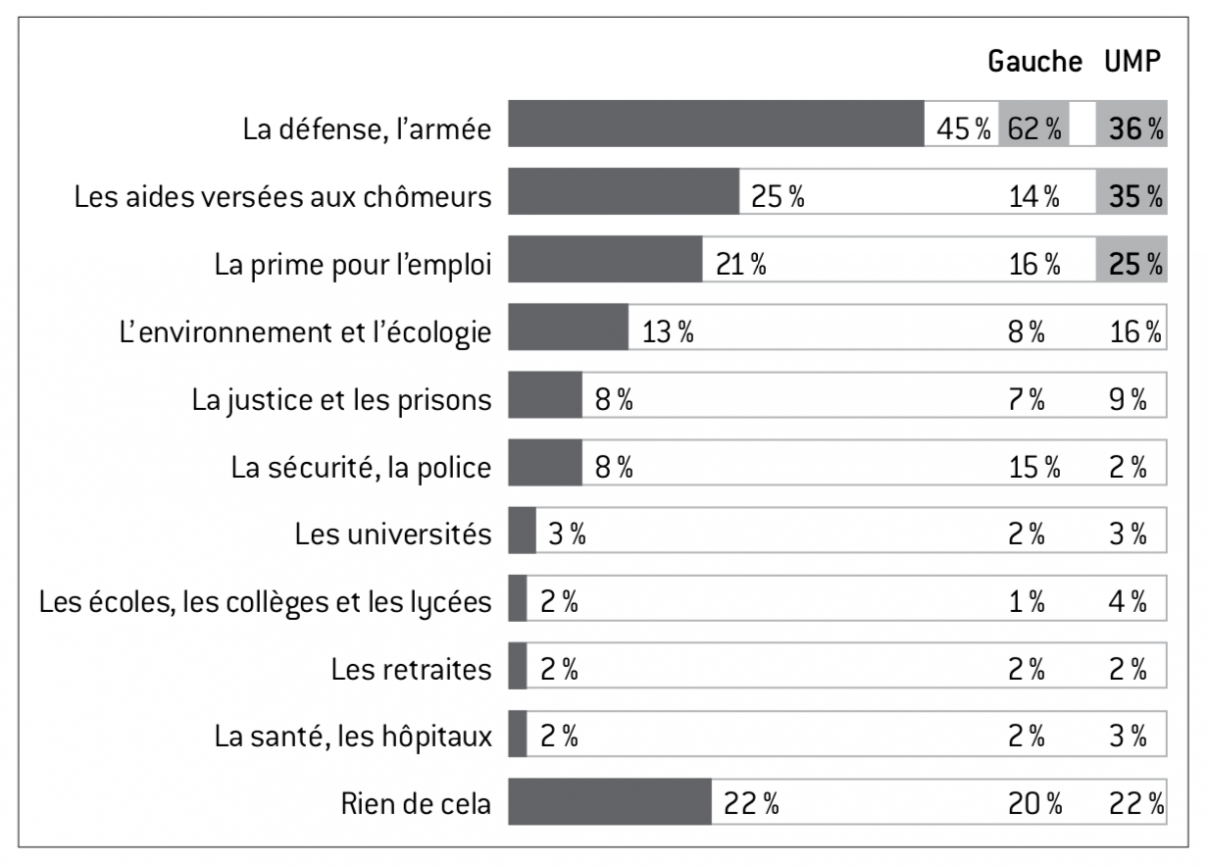

Si la hausse de la pression fiscale semble être un scénario hypothéqué tant dans le grand public que parmi les dirigeants d’entreprise, la diminution du train de vie de l’État n’apparaît pas non plus comme une solution facile à mettre en œuvre. Interrogés sur les deux secteurs, à choisir parmi une liste assez exhaustive de dix grands domaines d’intervention, sur lesquels il faudrait en priorité réduire les dépenses de l’État, 22% des Français n’en citent aucun ! Et pour ceux qui se positionnent, une réponse se détache très nettement des autres : la défense, l’armée.

Bien que la situation géopolitique internationale ne soit pas des plus sereines actuellement et que la France soit engagée sur plusieurs théâtres extérieurs, le budget militaire fait, comme souvent, office de variable d’ajustement potentielle aux yeux de nos compatriotes, qui étaient déjà

Graphique 6 : les deux principaux postes de l’État devant faire l’objet d’économies

par exemple très favorables à ce que la France « touche les dividendes de la paix » à la suite de la chute du mur de Berlin au début des années 1990. Ce souhait est nettement plus répandu à gauche, mais la défense se classe également en première position des secteurs devant faire l’objet d’économies pour les sympathisants de l’UMP. Cette donnée pourra servir de point d’appui au gouvernement s’il décide de procéder de la sorte, ce qui n’est pas évident au vu des engagements répétés du président de la République vis-à-vis de la communauté militaire et du rôle joué par la hausse des commandes d’équipements des armées dans le plan de relance anticrise.

Par-delà ce choix régalien, il n’existe pas de piste consensuelle, puisque les autres domaines d’intervention sont nettement moins cités, voire complètement sanctuarisés (la santé, l’éducation, les universités : secteurs qui représentent pourtant un poids important dans les dépenses publiques) ou font apparaître des clivages partisans : 15% des sympathisants de gauche évoquent la sécurité et la police, contre 2 % des sympathisants de la majorité présidentielle, tandis que 16 % de ces derniers citent l’environnement, l’écologie, secteur recueillant un résultat deux fois moindre à gauche. Des différences de niveaux existent également entre gauche et droite sur deux enjeux sociaux majeurs : les « aides versées aux chômeurs » et la « prime pour l’emploi », et si la droite est classiquement plus en pointe sur ce thème, ces deux sujets se classent en deuxième et quatrième positions dans l’électorat de gauche, dont une partie n’est sans doute pas insensible au discours dénonçant l’assistanat et le « trop de social » dont bénéficieraient indûment certains. Quoi qu’il en soit, même si les « aides versées aux chômeurs » et la « prime pour l’emploi » se situent donc en deuxième et troisième positions auprès de l’ensemble des Français, les résultats obtenus sont assez étroits. Et annoncer des coupes sombres sur ce terrain quand le dossier des chômeurs en fin de droits prend de l’ampleur et que le pouvoir d’achat, on l’a vu, reste une des priorités des Français, notamment des plus modestes, risque de s’avérer très compliqué.

La hiérarchie des secteurs dans lesquels les dépenses doivent être réduites en priorité témoigne également de la relation extrêmement ambiguë que les Français entretiennent avec les services publics, entre cri- tiques exacerbées sur le thème du rapport coût/efficacité et attachement viscéral au maintien et à la proximité avec les usagers de ces services. La fonction publique semble considérée, pour reprendre les propos de certaines personnes interviewées par les enquêteurs de l’Ifop, à la fois comme un « squelette indispensable à la bonne tenue de la société » et

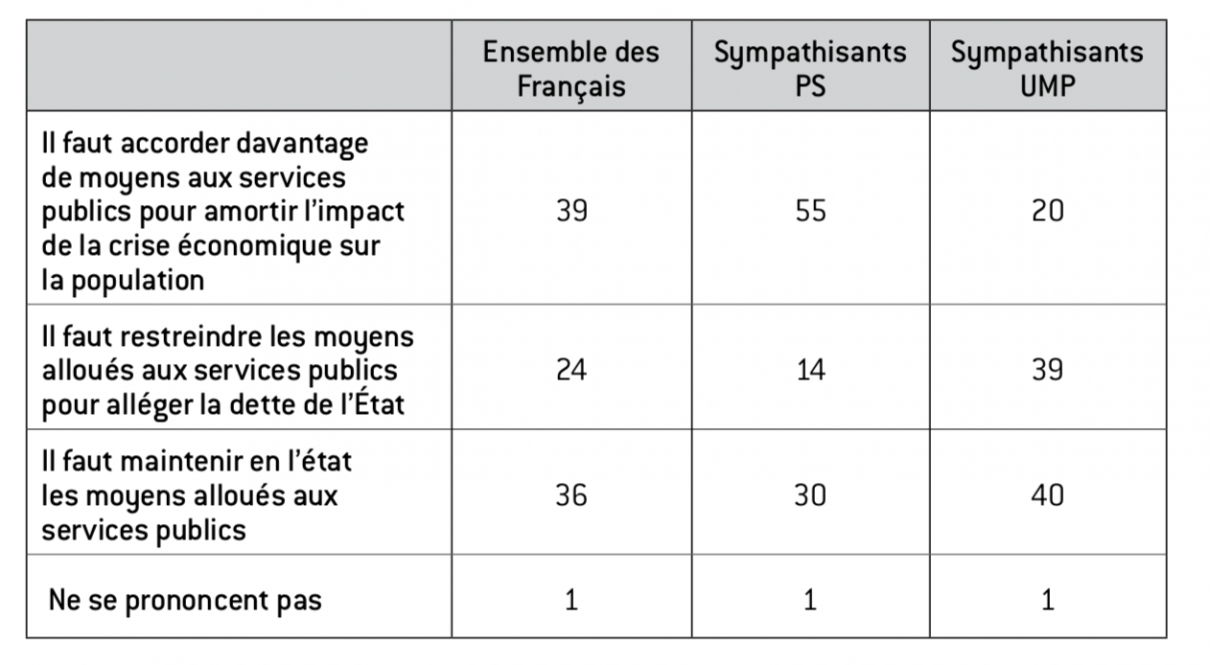

Tableau 2 : le jugement sur les moyens à allouer aux services publics (en %)

Sondage Ifop pour Accenture/Les Échos Conférences, réalisé du 4 au 6 novembre 2009 auprès d’un échantillon représentatif de 799 fonctionnaires.

Sondage Ifop pour Acteurs publics, réalisé les 30 et 31 juillet 2009 auprès d’un échantillon national représentatif de 966 personnes.

Sondage Ifop pour Acteurs publics, réalisé les 2 et 3 mai 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.003 personnes.

Sondage Ifop pour Le Journal du dimanche, réalisé par téléphone les 9 et 10 août 2007 auprès d’un échantillon national représentatif de 955 personnes.

Sondage Ifop pour Acteurs publics, réalisé les 2 et 3 mai 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.003 personnes.

Sondage CSA pour Capital, réalisé les 2 et 3 décembre 2003 auprès d’un échantillon national représentatif de 1.001 personnes.

Sondage Ifop pour Le Journal du dimanche, réalisé les 13 et 14 septembre 2007 auprès d’un échantillon national représentatif de 957 personnes.

Sondage Ifop pour Accenture/Les Échos Conférences, réalisé du 4 au 6 novembre 2009 auprès d’un échantillon représentatif de 799 fonctionnaires.

un « labyrinthe tortueux pour rendre le service correct ». La réforme de l’État, dont personne ne met en doute l’utilité, même parmi les fonctionnaires qui, dans leur grande majorité (64%)22, reconnaissent son caractère indispensable, se dessine comme un véritable nœud gordien. Les Français appréhendent en effet avec difficulté la compatibilité, voire le lien, entre les deux objectifs qu’elle poursuit, à savoir la modernisation du fonctionnement des services publics et la réduction de la dette de l’État. La question cruciale de la qualité des services publics renvoie à celle non moins délicate de l’augmentation des moyens alloués, dont l’articulation avec la réduction de la dette pose une question de faisabilité, difficile à trancher.

Ainsi, les adeptes d’une augmentation des moyens alloués aux services publics pour amortir l’impact de la crise économique sur la population ne sont guère plus nombreux en proportion que les tenants d’un budget maintenu en l’état (respectivement 39% contre 36%)23. Et les partisans d’une restriction budgétaire, bien que nettement minoritaires, n’en représentent pas moins une minorité non négligeable, puisqu’ils constituent près d’un quart de la population en âge de voter (24% exactement). Cet arbitrage indécis se vérifie à la lecture des résultats par familles politiques. Certes, les sympathisants de la gauche apparaissent nettement plus sensibles que ceux de la droite à la perspective d’accorder davantage de moyens aux services publics, et inversement, mais aucune des solutions proposées n’emporte l’adhésion d’une franche majorité d’interviewés dans chaque camp.

L’arbitrage difficile entre la nécessité de réduire les déficits et l’aspiration des Français à des services publics de plus grande qualité et à une proximité maintenue aboutit à une inversion entre la hiérarchie des types de secteurs à réformer en priorité et ceux dans lesquels il faut réduire en premier les dépenses. Ainsi, les services qui doivent bénéficier, aux yeux de l’opinion, des primeurs de la réforme sont souvent ceux qui s’inscrivent au cœur du quotidien des Français, qu’il s’agisse des hôpitaux (48%)24 ou encore de l’école et des lycées (46%), à un degré moindre la sécurité sociale (39%) et les organismes de logement social (28%). Mais, placés au centre de la réforme de l’État, l’hôpital et l’école sont aussi les deux secteurs, sur lesquels les Français se montrent les plus réticents à toute forme de restriction budgétaire.

L’accueil négatif des Français à l’annonce du « non-remplacement de plus de 22000 fonctionnaires partant à la retraite », trois mois après l’élection de Nicolas Sarkozy (et donc encore durant la période d’état de grâce), constitue une très bonne illustration des fortes crispations que peut générer au sein de l’opinion toute mesure vécue comme une remise en cause de la qualité des services publics. En août 2007, cette annonce n’avait en effet suscité que 38% de satisfaits contre 61% de mécontents25 ; en mai 2008, à la suite de l’inscription de cet enjeu dans l’agenda politique, le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite recueillait toujours un fort niveau de mécontentement, une majorité de Français (56%)26 considérant cette disposition comme une mauvaise mesure. Certes, des fractures très nettes s’observent entre des sympathisants de gauche fortement mobilisés face à ce qu’ils perçoivent comme une atteinte au service public (79%) et des proches de la droite qui y sont majoritairement favorables (67% estimant qu’il s’agit d’une bonne mesure). Pour autant, un tiers de l’électorat de la majorité n’apparaît pas convaincu par la nécessité de ce dispositif. Il est d’ailleurs intéressant de constater que cette opposition à la réduction du nombre de fonctionnaires n’a pas toujours été si vive dans un passé proche. En décembre 2003, sous le gouvernement Raffarin qui, contrairement au gouvernement Fillon n’avait pas appliqué à la lettre le slogan du non- remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, les Français étaient encore très partagés, peut-être parce qu’ils n’avaient pas encore perçu concrètement les effets d’une telle mesure : 49% en faveur de la réduction du nombre de fonctionnaires contre 48% opposés27. De fait, sur cette question, les études qualitatives montrent à quel point le rapport que les Français entretiennent avec les personnels de la fonction publique peut rapidement s’inverser dès qu’on l’aborde sous l’angle du service rendu. Les divergences de traitement perçues entre le secteur public et privé, en termes de conditions de travail ou d’accès à la retraite, notamment autour de la sécurité de l’emploi et de la linéarité de carrière, alimentent un sentiment d’injustice difficilement supportable parmi les salariés du privé. La forte adhésion (75 %)28 des Français à l’alignement des régimes spéciaux de retraite illustre bien cette volonté de l’opinion d’aller vers une plus grande harmonisation entre les deux secteurs, public et privé. Les Français se montrent également généralement très prompts à dénoncer les nombreuses sources de dysfonctionnement qu’ils perçoivent au sein de la fonction publique, qu’il s’agisse de la redondance de certaines compétences entre différentes entités, de la mauvaise répartition des effectifs ou encore d’une relative carence au niveau de la gestion des ressources humaines. Mais la notion même de fonction publique s’apparente à un concept composite, dont l’appréhension est forcément parcellaire entre des administrations connues, visibles, et d’autres plus éloignées. Ainsi, la suppression des postes dans l’Éducation nationale, au cœur du débat sur le non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, suscite de très fortes incompréhensions, qui s’expriment de façon beaucoup plus vindicative à gauche mais qui sont loin de laisser insensible une partie du « peuple de droite ». Le décalage perçu entre la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires et la réalité sur le terrain face à des classes surchargées ou des fermetures de classes s’interprète alors pour certains comme une volonté de démanteler le service public, visant à réduire le niveau de prestations offert aux Français. Cette suppression de postes paraît également en totale incohérence avec les efforts déployés pour lutter contre le chômage : « Ils veulent réduire les postes existants alors qu’il y a des classes qui vont ouvrir et l’on pourrait créer des postes supplémentaires » (ouvrier, sympathisant PS, juillet 2007) ; « Il y a de moins en moins d’emplois et la qualité du service rendu aux usagers est moins performante » (employé, sympathisant PS, juillet 2007) ; « À la rentrée scolaire, il y a eu des classes supprimées dans l’école de mon enfant, cela était dû à la suppression de postes » (profession intermédiaire, sympathisant UMP, septembre 2007) ; « Depuis un mois, ils démontent la fonction publique alors qu’on en a besoin, on se retrouve avec des sous-effectifs dans les écoles et un peu partout, ça devient ridicule » (profession intermédiaire, sympathisant PS, septembre 2008).

Dans le même ordre d’idées, les attentes vis-à-vis d’un maintien de la qualité du service hospitalier s’expriment souvent avec force : « La fonction publique hospitalière devrait bénéficier de toute l’attention de l’État, je trouve honteuse la situation de ces employés qui ne peuvent prendre leurs jours de congés sous prétexte que l’effectif est trop réduit. Il faut investir dans l’hôpital, c’est le devoir de santé publique d’État » (profession intermédiaire, sympathisant de droite, février 2008). Les annonces concernant l’augmentation possible du forfait hospitalier, associé à la crainte d’une baisse des remboursements de médicaments, ravivent également l’inquiétude des Français, de droite comme de gauche, vis-à-vis d’une détérioration des prestations, en matière de protection sociale : « Au niveau du remboursement des médicaments qui sont encore de moins en moins remboursés, je trouve cela inadmissible dans la conjoncture actuelle » (ouvrier, sympathisant UMP, octobre 2009).

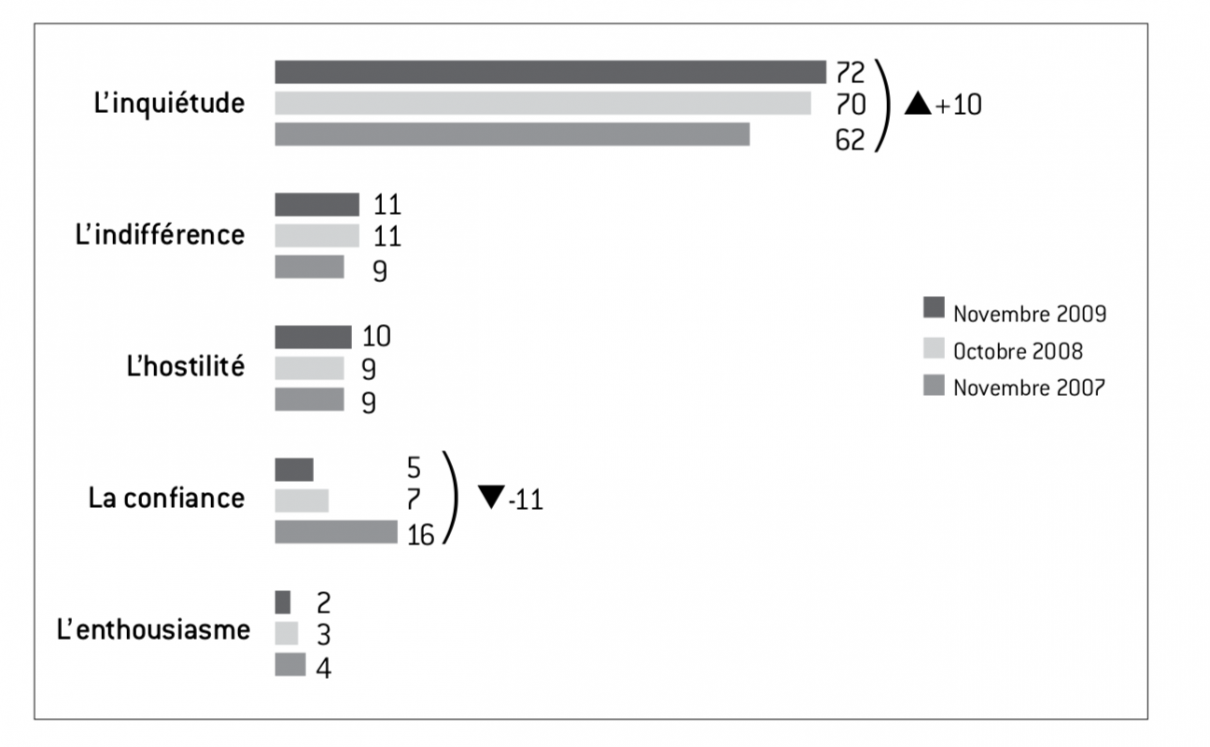

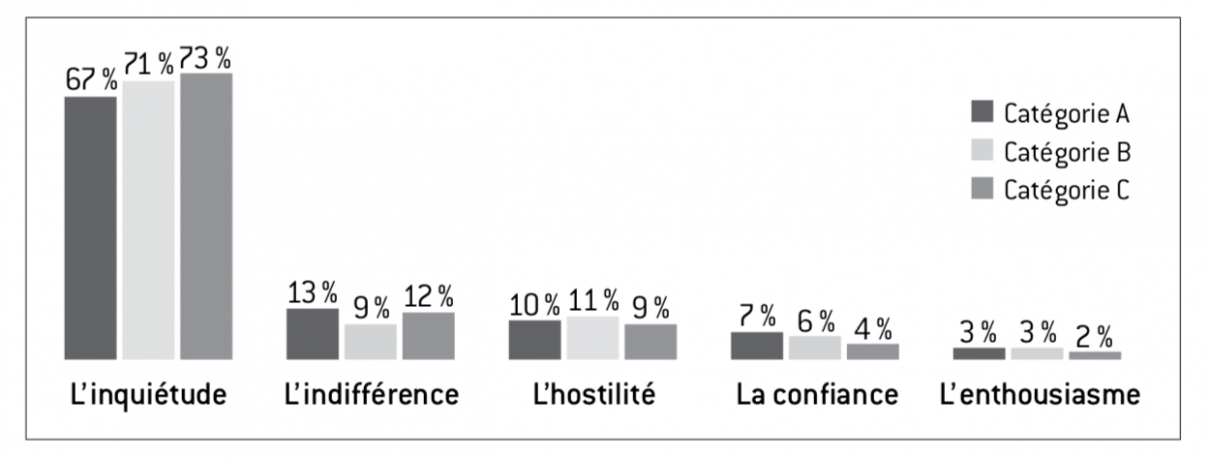

De leur côté, bien qu’ils reconnaissent dans leur majorité sa nécessité, les fonctionnaires témoignent d’appréhensions croissantes vis-à-vis de la réforme de l’État : 72%29 déclarent qu’elle leur inspire de l’inquiétude telle qu’elle se passe actuellement (+10 points par rapport à novembre 2007), ce qui engendre une adhésion toujours très faible, avec 68% d’opposants à la réforme contre seulement 32% de soutiens, ces derniers se recrutant davantage parmi les moins de 35 ans et les catégories A.

Les points de blocage repérés se trouvent sans doute renforcés par le sentiment largement répandu auprès des fonctionnaires d’être souvent mal informés (83%) sur les enjeux précis de cette réforme, et finalement peu

Graphique 7 : ce qu’inspire la réforme de l’État telle qu’elle se passe actuellement

Graphique 7 bis : ce qu’inspire la réforme de l’État telle qu’elle se passe actuellement par catégories

associés aux décisions prises (seuls 16% s’estiment correctement associés à la réforme). Dans le contexte actuel de réorganisation et de modernisation de la fonction publique, leurs attentes portent en priorité sur la revalorisation de leur pouvoir d’achat et sur l’amélioration des services aux citoyens, ce qui renvoie à la périlleuse question des moyens alloués.

Face à l’impopularité de la réduction du nombre de fonctionnaires auprès du grand public et compte tenu des fortes attentes des agents en termes de salaires, le champ d’action pour l’État semble assez restreint. Les marges de manœuvre s’orientent alors davantage vers la mobilité professionnelle au sein de la fonction publique, dans toutes ses dimensions (géographique, hiérarchique, mais également entre les différentes fonctions publiques ainsi qu’entre le secteur public et privé). Les études qualitatives menées auprès des agents de la fonction publique rendent compte de l’intérêt qu’ils portent à la mobilité, synonyme pour eux d’ouverture, de redynamisation et de motivation pour l’exercice de leur activité. « Élargir les possibilités d’évolution de carrière, les passerelles entre les différentes fonctions publiques; faciliter la mobilité entre les secteurs, entre les ministères » (fonctionnaire, catégorie B, février 2008). Mais si, comme certains commentateurs le laissent supposer dans les médias, la mobilité s’accompagne pour les fonctionnaires d’une mise à pied après le refus de trois offres de missions de l’administration, en période de réorientation professionnelle après une réorganisation de leur service, elle risque de limiter fortement l’intérêt qu’on lui porte, voire de générer des mouvements de blocage importants.

Si les termes de l’équation sont donc à présent connus et reconnus par une large partie de la population, la résoudre tient de la quadrature du cercle pour le gouvernement. Alors même que la conjoncture économique n’est guère favorable et limite donc fortement les marges de manœuvre, des clivages se font jour sur l’origine et les causes de cet endettement massif, mais aussi et surtout sur les remèdes à y apporter. Qu’il s’agisse d’une hausse de la fiscalité ou d’une réduction des dépenses de l’État, les freins et les blocages sont dans les deux cas très nombreux. Mais droite comme gauche ne pourront faire l’économie d’avancer leurs propositions et leurs visions sur un sujet qui se retrouvera, à n’en pas douter, au cœur de la prochaine campagne présidentielle.

Aucun commentaire.