Dette publique : la mesurer, la réduire

Dette publique : de quoi parle-t-on ?

Débat théorique et enjeu pratique

La dette publique « au sens de Maastricht »

Dette négociable, dette non négociable

L’évaluation de la dette

État des lieux : la situation de l’État

Tenir compte du secteur public au sens large

Les garanties de l’État sur certains emprunts

Le problème des retraites des agents publics

Le cas inquiétant de la dette sociale

Pourquoi il faut réduire la dette

Conséquence de la sortie de la zone euro et de la dévaluation qui en découlerait

Avons-nous eu tort de placer notre dette à l’étranger ?

Comprendre l’emballement de la dette pour rétablir la situation

Enjeux budgétaires immédiats

En Conclusion

Annexes

Données chiffrées

Résumé

Parmi les problèmes des économistes, il y a la nécessité de s’entendre sur la définition des mots qu’ils emploient et, une fois cette définition acquise, d’être à même d’en donner une traduction chiffrée. En effet, en changeant insensiblement la définition des concepts, on oriente les résultats de l’évaluation si bien que l’on infléchit l’interprétation de la réalité et on modifie les prescriptions de politique économique.

La dette publique n’échappe pas à cette règle. C’est d’autant plus frappant que cette dette est devenue au travers des engagements européens un enjeu non seulement économique mais encore politique. Les Européens se sont mis d’accord sur une définition de la dette qui est désormais utilisée partout, y compris par les pays extérieurs à l’Europe, sous le nom de « dette au sens de Maastricht ».

Cette définition est néanmoins accusée tantôt d’être trop générale tantôt d’être trop limitée et in fine de masquer l’ampleur de la détérioration de la situation financière des États.

Le but de la présente note est de faire le point sur le cas de la France en partant de la dette au sens de Maastricht avant de voir comment des évaluations différentes et une définition des contours, autre que celle retenue dans le traité de Maastricht, pourraient en donner une image renouvelée.

La conclusion en est que, si une analyse fine de l’outil de mesure est importante, la réalité économique la dépasse pour imposer une évidence : la nécessité d’équilibrer au plus vite les comptes publics

Jean-Marc Daniel,

Professeur à ESCP Europe et chroniqueur au journal Les Echos.

Dette publique : de quoi parle-t-on ?

Parmi les difficultés auxquelles se heurtent les économistes, il y a la nécessité de s’entendre sur la définition des mots qu’ils emploient et, une fois cette définition acquise, d’en donner une traduction chiffrée. En effet, en changeant insensiblement la définition des concepts utilisés, on oriente les résultats de l’évaluation de telle façon que l’on infléchit l’interprétation de la réalité et que l’on modifie les prescriptions de politique économique.

La dette publique n’échappe pas à cette règle. C’est d’autant plus frappant qu’elle est à l’origine de la réflexion économique. En effet, étymologiquement, l’économie politique est l’analyse de la gestion de l’État et des moyens de lui éviter d’avoir à faire banqueroute. Et donc la dette publique appartient depuis longtemps aux notions de base de l’économie partagées par tous ceux qui s’y réfèrent, si bien que l’on pourrait penser que sa mesure ne pose pas de vraies difficultés. Or ce n’est pas tout à fait le cas.

Débat théorique et enjeu pratique

Autrefois, pour bien marquer qu’il n’avait pas à rembourser sa dette, l’État émettait des rentes perpétuelles. Les souscripteurs qui voulaient récupérer leurs fonds devaient trouver un acheteur sur le marché intéressé par la détention de titres Aujourd’hui, il remet immédiatement sur le marché les titres qui arrivent à échéance.

Une des premières difficultés tient à ce que l’analyse à partir du stock de dette publique des engagements de l’État et des contraintes qui pèsent sur lui est assez souvent biaisée par une assimilation rapide, et en fait abusive, de l’État à une entreprise. L’État est un agent éternel dont les buts ne sont pas ceux d’une entreprise. Une entreprise privée accumule un patrimoine et un stock de capital grâce à un apport initial en fonds propres accru au fur et à mesure de son développement par la réalisation d’un flux de profit. En cas de crise d’endettement, elle se défait de sa dette par la faillite. Dans ce cadre, les créanciers se dédommagent par la récupération de son actif. Un État acculé, lui, pour se défaire de sa dette, ne connaît que la spoliation, avouée dans la dénonciation de ses engagements ou masquée par le recours à l’inflation. Ce qui est important pour les détenteurs de dette publique comme pour l’ensemble des contribuables qui en assument les conséquences, c’est moins d’établir une comparaison permanente entre les actifs publics et la dette publique que de savoir apprécier le moment où l’État jugera sa situation suffisamment délicate pour qu’il cherche à se défaire de sa dette.

Or pour l’État, qui vit dans l’annualité et qui est dispensé par son caractère éternel de tout remboursement effectif1, ce qui est significatif, c’est moins le stock de dette que la transformation d’une partie de ses ressources en versement d’intérêt. Pour une entreprise privée, c’est le stock de dette qui, en grignotant ses fonds propres la conduit à sa perte. Pour l’État, c’est la charge d’intérêt qui, en amoindrissant ses capacités d’action et de réponse aux attentes des populations en termes de fonctionnement des services publics, constitue le problème essentiel. Comme le constataient déjà au début du XVIIIe siècle aussi bien le philosophe et juriste Montesquieu que le haut fonctionnaire et économiste Jean-François Melon, il y a une différence de nature entre dette privée et dette publique : la première est un prêt d’un épargnant à un investisseur, la seconde est un prêt que le pays se fait à lui-même. Elle est un mécanisme de prises de droit d’une partie de la population sur les recettes futures de l’État, venant ainsi en atténuation de ce que cette partie de la population versera à l’État. Le gage naturel d’un État endetté n’est pas ce qu’il détient mais ce qu’il collecte, et plus précisément ce qu’il collectera. Si la dette privée doit s’analyser en logique de stock, la dette publique réclame normalement une analyse en flux.

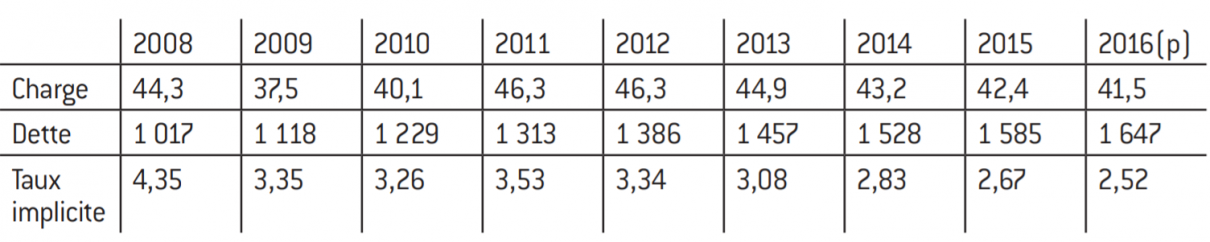

Or, en ce moment, la baisse spectaculaire des taux d’intérêt a comme conséquence que ce flux sous forme d’intérêts versés a tendance à décroître : il a été de 46,3 milliards d’euros pour l’État en 2012, de 42,2 milliards en 2015 et devrait descendre à 41,5 milliards au titre de l’année 2016. Résultat, le sentiment d’urgence est moins présent, si bien que le débat sur la dette a pris un tour plus théorique qu’il y a, par exemple, un peu plus de dix ans, quand la commission présidée par Michel Pébereau remettait au ministre des Finances de l’époque, Thierry Breton, un rapport sur l’endettement public et ses dangers. Le débat s’organise en ce moment autour d’une opposition tranchée entre une approche reprenant les schémas des années 1960 et une approche cherchant sa vérité dans une rupture radicale avec ces schémas supposés infirmés par la stagflation des années 1970. Les schémas anciens sont les schémas keynésiens, selon lesquels la dépense publique est plus favorable à la croissance que la dépense privée et son financement par l’emprunt plus efficace que celui par l’impôt. La dette publique keynésienne est donc la traduction inévitable d’une politique de croissance tendant à garantir le plein emploi. Les théories nouvelles en train de s’affirmer, notamment aux États-Unis, sont celles de la nouvelle macroéconomie classique, pour lesquelles la situation est rigoureusement inverse : la dépense privée est plus efficace que la dépense publique, la dette publique est néfaste à tout point de vue. Poussé à l’extrême, ce raisonnement conduit à négliger le montant de la dette puisque la situation optimale est sa disparition. Ainsi, paradoxalement, dans un cas comme dans l’autre, le stock de dette publique peut paraître un indicateur secondaire de la situation économique et obéir à une interprétation plus politique.

Aux États-Unis, la politique économique s’appuie sur l’usage de la politique budgétaire comme moyen privilégié de soutenir la croissance et la nouvelle administration républicaine semble considérer qu’un accroissement supplémentaire de la dette publique n’est pas un problème. En Europe, en revanche, le maintien des solidarités économiques au sein de l’Euroland suppose d’éviter toute forme d’excès en la matière. Suivre l’évolution de l’endettement public ne relève pas d’une volonté inquisitoriale de Bruxelles mais de la logique de la construction monétaire, née à Maastricht en 1991 et confortée successivement par le pacte de stabilité et de croissance (PSC) et par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) qui affirment la nécessité pour les États membres de ramener le ratio dette/PIB à un niveau inférieur à 60%.

En dépit de l’insouciance américaine et indépendamment de nos engagements européens, laisser croître la dette publique tend en fait à éluder les enjeux de l’économie en reportant dans le temps les ajustements du secteur public et en négligeant le prix futur qu’il y aura à payer en charge d’intérêts quand une remontée des taux se fera sentir. Il n’est donc pas inutile de faire un état des lieux.

La dette publique « au sens de Maastricht »

« Dette au sens de Maastricht (comptabilité nationale) », Insee, 13 octobre 2016.

On retrouve un héritage du XIXe siècle. À l’époque, l’État empruntait sous deux formes. Tout d’abord, en « rentes » publiques perpétuelles, c’est-à-dire qui n’étaient jamais remboursées, porteuses normalement d’un taux d’intérêt de 3%. Leur somme était la dette publique au sens strict. Les titres qui la constituaient étaient tous identiques, quelle que soit leur date d’émission. Les additionner ne posait donc aucun problème d’homogénéité. Ces titres étaient en général détenus par des particuliers, les « rentiers », mot qui, sous l’influence anglaise, a pris depuis un autre sens. À cela on ajoutait la « dette flottante », dette à court terme, détenue pour l’essentiel par les banques, et singulièrement par la banque centrale.

Proposons tout d’abord une clarification : les signataires du traité de Maastricht puis du pacte de stabilité et de croissance ont adopté une définition de la dette publique qui désormais sert de référence dans beaucoup de pays, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Union européenne. On parle dès lors systématiquement d’une « dette publique au sens de Maastricht ». L’Insee définit ainsi la méthode à adopter pour calculer cette dette au sens de Maastricht : « La dette au sens de Maastricht, ou dette publique notifiée, couvre l’ensemble des administrations publiques au sens des comptes nationaux : l’État, les organismes divers d’administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. La dette au sens de Maastricht est calculée dans le cadre des comptes nationaux avec une définition spécifique. Elle ne comprend pas l’ensemble des passifs financiers mais uniquement les numéraires et dépôts, les titres autres qu’actions que sont les bons du Trésor (BTF et BTAN), les obligations assimilables du Trésor (OAT), les Euro medium term notes (EMTN), ainsi que les emprunts ; en sont exclus les produits dérivés et les autres comptes à payer. C’est une dette brute au sens où on ne soustrait pas aux éléments de passifs les actifs financiers des administrations publiques. Elle est consolidée : sont donc exclus du calcul de la dette les éléments de dette d’une administration détenus par une autre administration. C’est le cas par exemple des dépôts des administrations publiques au Trésor. La dette au sens de Maastricht est évaluée en valeur nominale, c’est-à-dire à la valeur de remboursement du principal. Ainsi, les intérêts courus non échus ou les fluctuations des cours des titres ne sont pas compris dans l’évaluation des instruments, alors que la réévaluation de la valeur de remboursement des titres indexés sur l’inflation (OATi, BTANi et CADESi) est prise en compte2. »

Cette définition appelle deux commentaires :

– la dette est mesurée en valeur nominale et non en valeur de marché. Ce choix distingue clairement la comptabilisation de la dette publique de celle des dettes privées telle qu’elle est opérée dans le cadre des normes comptables dites IFRS (International Financial Reporting Standards), ces normes visant à introduire une comptabilité en valeur de marché. Cela tient à deux éléments essentiels : le fait, d’abord, que nous avons souligné précédemment, que les procédures de faillite qui concernent les entreprises privées ne s’appliquent pas à l’État ; le fait, ensuite, qu’en général un État n’est pas un opérateur actif sur le marché de sa propre dette une fois que celle-ci a été émise ;

– la dette calculée de cette façon, c’est-à-dire par une addition de valeurs nominales, revient à additionner des titres qui ne sont pas semblables : ils n’ont pas tous la même durée et ne portent pas tous le même taux d’intérêt. En fait, en procédant de la sorte, on additionne des « choux et des carottes », ce qui nuit à la pertinence du résultat3.

Dette négociable, dette non négociable

Certains partis politiques (à l’extrême droite et à l’extrême gauche) ont inscrit dans leur programme la possibilité pour la banque centrale d’acheter en direct la dette publique.

En revanche, les billets de banque sont une dette de la banque centrale. Les pièces représentent pour l’État une dette de 4 milliards d’euros.

Ainsi définie, la dette de l’État se décompose en deux parties : la dette négociable et la dette non négociable.

La dette négociable est constituée de titres placés par un organisme spécialisé, l’Agence France Trésor (AFT), auprès de quelques établissements financiers sélectionnés à l’avance. Ces établissements appelés « spécialistes en valeur du Trésor » (SVT) se chargent ensuite de la vendre/revendre, ce qui va déterminer sa valeur de marché. Actuellement, on compte dix-huit SVT, dont quatre banques françaises (BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole CIB, Natixis).

La banque centrale, qui est le banquier officiel de l’État, ne fait pas partie des SVT. Cela signifie qu’elle n’achète pas directement la dette publique mais la rachète aux banques4. Quand on parle de monétisation de la dette publique, cela est supposé signifier que l’on crée de la monnaie pour financer l’État ; on assimile assez souvent cette opération à l’acquisition de dette publique par la banque centrale. C’était le cas au XIXe siècle, où la banque centrale finançait directement l’État selon des règles néanmoins assez contraignantes. Cela correspondait alors bel et bien à de la création de monnaie par la banque centrale. À présent, quand la banque centrale rachète la dette, la création de monnaie a déjà eu lieu du fait de l’action des banques commerciales qui appartiennent à l’ensemble des SVT. Le terme de « monétisation », ou sa version populaire de « planche à billets », est donc impropre, même s’il est commode et fréquemment utilisé. Si l’achat en direct de dette publique par la banque centrale est proscrit, la logique du traité de Maastricht voudrait que le rachat lui-même n’ait pas lieu, c’est-à-dire que la banque centrale n’intervienne pas sur le marché de la dette publique, laissant les SVT gérer les emprunts d’État. L’impossibilité pour la Grèce de trouver des financeurs privés type SVT pour acheter ses titres a conduit la banque centrale à procéder à des rachats systématiques de dette publique auprès des banques privées afin de les rassurer. Ces opérations, qui ont été menées non seulement en zone euro, mais aussi aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, sont qualifiées de politique monétaire « non conventionnelle » et désignées sous le vocable « d’assouplissement quantitatif » (en anglais « quantitative easing »).

La dette non négociable est constituée par les dépôts auprès du Trésor d’organismes ou d’entreprises n’entrant pas dans le champ des administrations publiques – le Trésor jouant ainsi au banquier – et par des acomptes et avances d’impôts perçus par le Trésor public. Signalons au passage que, pour des raisons historiques, les pièces de monnaie détenues par les particuliers sont également une composante de la dette non négociable de l’État5.

L’évaluation de la dette

État des lieux : la situation de l’État

Lors de la crise des finances publiques qui conduisit à la Révolution, l’une des revendications de l’Assemblée constituante était la rédaction d’un bilan de l’État. L’opération, engagée en 1791, s’est arrêtée d’elle-même quand les manipulations sur les biens nationaux et la pantalonnade terminale sous le Directoire des « mandats territoriaux » ont convaincu que l’État ne pouvait se gérer comme une entreprise et mettre ses propriétés en gage de sa dette. Sous la Restauration, l’hostilité à laquelle s’est heurtée la tentative de gager les versements exigés par les vainqueurs de Napoléon sur les forêts domaniales a achevé de convaincre les gestionnaires de l’État qu’il était vain, pour ne pas dire dangereux, de chercher à établir un bilan au sens strictement comptable de l’État. Résultat, l’État n’a pas eu de bilan formalisé pendant les XIXe et XXe siècles.

La dette publique au sens de Maastricht était à la fin de juin 2016 de 2.170 milliards d’euros. Elle représentait 98,6% du PIB. La dette de l’État stricto sensu était, quant à elle, de 1.725 milliards d’euros. Au 31 décembre 2015, la dette négociable de l’État s’élevait à 1.576 milliards d’euros en valeur nominale ; 1.424 milliards avaient une durée supérieure à un an et 152 milliards une durée inférieure à un an.

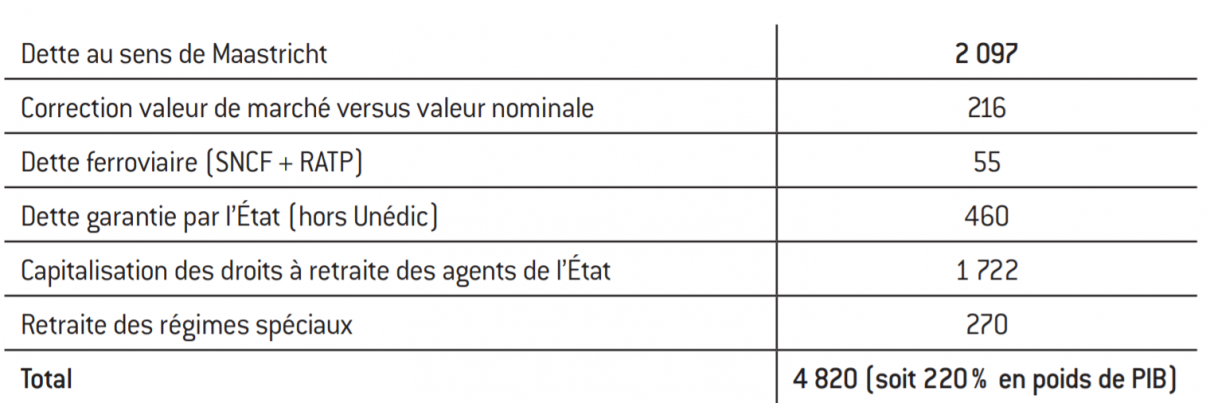

Ces chiffres se retrouvent aussi bien dans les données de l’Insee que dans celles de l’Agence France Trésor. Ils se retrouvent également dans le bilan de l’État qu’établit tous les ans la Cour des comptes. Ce bilan existe depuis le vote de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée en août 20016. Dans ce bilan, la Cour a enregistré comme dette négociable un chiffre de 1.594 milliards d’euros, les 18 milliards de différence avec les chiffres de l’Insee et de l’Agence France Trésor provenant d’intérêts non encore versés. Les 1.576 milliards d’euros de dette négociable résultent de l’addition de titres de durées diverses, la durée moyenne pondérée de cette dette étant de 7 ans et 46 jours… La Cour des comptes a cherché à calculer la valeur de marché de la dette négociable, valeur qui tient compte des durées relatives des titres, des taux qu’ils portent et de la comparaison de ces taux avec ceux en vigueur au moment de ce calcul, c’est-à-dire au 31 décembre 2015. Elle arrive à un montant de 1.792 milliards d’euros, soit 216 milliards de plus. Cet alourdissement comptable de l’endettement public est le résultat indirect de la politique monétaire et des taux d’intérêt bas qu’elle suscite. En effet, les titres de dette anciens, qui portent des taux d’intérêt élevés, sont recherchés par les opérateurs de marché, si bien que leur valeur s’accroît. Cela n’a néanmoins pas de conséquence pratique effective pour l’État sauf s’il décide, à l’occasion par exemple d’une opération de privatisation, de se désendetter en se portant lui-même acquéreur de ces titres anciens. Dans les conditions financières actuelles, cela l’exposerait à une sérieuse déconvenue et l’État a donc plutôt intérêt à attendre l’arrivée à échéance des emprunts largement rémunérés. Si la politique monétaire ultra- accommodante actuellement suivie augmente la valeur de marché des dettes anciennes, elle favorise néanmoins l’État. En effet, le taux d’intérêt implicite sur la dette de l’État obtenu en faisant le ratio charge d’intérêt sur stock de dette est de 2,5%. La règle normale est que le taux d’intérêt soit égal au taux de croissance à long terme en valeur, ce que les économistes appellent la croissance potentielle. En France, en valeur, celle-ci est de 3%. La politique monétaire a donc permis à l’État d’économiser en charge d’intérêt 0,5% du stock de dette, soit près de 8 milliards d’euros. Aux États-Unis, parmi les missions de la banque centrale, il y a celle de mener une politique monétaire visant à maintenir des taux d’intérêt les plus bas possibles en pratique afin d’éviter d’alourdir la charge d’intérêt dans le budget fédéral. Cette clause n’existe pas dans le cas de la Banque centrale européenne (BCE). C’est la seule et authentique différence entre les missions allouées à ces deux banques centrales.

Tenir compte du secteur public au sens large

Dans le rapport Pébereau, les rédacteurs proposaient une évaluation de cette dette implicite des entreprises publiques susceptible d’être récupérée par l’État à 20 milliards d’euros ; ils reconnaissaient néanmoins que cette évaluation était fragile et approximative.

Si nous revenons à la définition maastrichtienne, on voit qu’elle porte sur la notion d’administrations publiques. Parmi celles-ci, outre l’État, il y a naturellement les collectivités locales et les régimes de sécurité sociale. Mais les administrations publiques regroupent également ce que les statisticiens – en l’occurrence les comptables nationaux – nomment les organismes divers d’administration centrale (Odac) et les organismes divers d’administration locale (Odal). Il s’agit en pratique de plusieurs centaines d’établissements allant de Pôle Emploi ou de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) aux grandes écoles ou aux musées. Le critère de classement d’un organisme dans la catégorie Odac ou Odal n’est pas son statut juridique mais la structure de son compte d’exploitation, les recettes marchandes devant financer moins de la moitié des dépenses courantes pour l’inclure dans le champ des Odac ou des Odal.

En outre, la France est caractérisée par l’existence d’un important secteur public, même s’il tend à se réduire, secteur public qui, de par la définition maastrichtienne, est constitué pour une grande part d’entités n’appartenant pas à la sphère des administrations publiques car elles perçoivent des recettes commerciales couvrant plus de la moitié de leurs dépenses courantes. Or ce secteur public a été utilisé par l’État pour réduire sa dette apparente. En demandant en effet à ces entités soit de lui verser des recettes sous forme de dividendes, soit d’emprunter pour couvrir des dépenses qu’il aurait dû assumer lui-même, il a minoré son déficit et donc in fine sa dette. Le cas de Charbonnages de France (CdF) a naguère fourni un exemple de cette pratique. Bien que cette entreprise ait été clairement vouée à la disparition, notamment après la signature en 1995 du « pacte charbonnier », l’État a réduit sa subvention d’équilibre et demandé à l’entreprise de se financer sur les marchés financiers. En 2002, face à la pression européenne, Paris a fini par accepter de comptabiliser la dette de l’entreprise, soit 4 milliards d’euros, comme une dette publique à part entière. L’alourdissement de la dette de CdF aura été un subtil jeu d’écriture permettant d’échapper temporairement aux foudres bruxelloises. Un jeu pas entièrement gratuit, d’ailleurs, puisque, bien que convaincus d’acheter de l’emprunt d’État en souscrivant les papiers de CdF, les prêteurs n’en ont pas moins réclamé un taux légèrement plus élevé. Qu’en est-il aujourd’hui ? La gestion du secteur public commercial est assurée par l’Agence des participations de l’État (APE). Au 30 avril 2016, l’APE affichait que ce secteur représentait un actif pour l’État de 90 milliards d’euros. En outre, ces entreprises rapportent à l’État 4 milliards d’euros en moyenne par an sous forme de dividendes, mais elles représentent une menace indirecte pour lui. Car, de même que des prêteurs ont acheté la dette de la société Charbonnages de France condamnée à disparaître en ayant la conviction d’acheter de la dette publique, de même les prêteurs se portent vers ces entreprises avec l’idée qu’en cas de coup dur l’État viendra à leur secours et honorera leurs engagements. On peut d’une certaine façon parler de « dette externalisée ». Au 31 décembre 2015, d’après le rapport d’activité de l’APE, la dette nette de ces entreprises se montait à 136 milliards d’euros. Quelle est la probabilité que cette dette devienne un jour ou l’autre une dette de l’État ? Au sein de ces 136 milliards, trois secteurs méritent attention.

D’abord les télécoms, avec une dette d’Orange de 26,5 milliards d’euros. Due en partie à la soulte versée par l’entreprise à l’État en 1997 officiellement au titre de la gestion des retraites des fonctionnaires des PTT ayant servi dans l’entreprise, cette dette a une faible probabilité de revenir en boomerang vers l’État.

Ensuite, l’énergie, avec les dettes de EDF et d’Engie (issu de la fusion entre GDF et Suez), respectivement de 37 et 27 milliards d’euros. Malgré les difficultés que traverse le secteur, notamment EDF, là encore on n’imagine pas l’État reprenant à sa charge une partie de la dette, même si, concernant EDF, il est en partie à l’origine de l’endettement de cette entreprise en ayant exigé depuis son introduction en Bourse le versement régulier d’un dividende. Ce versement, en cumulé, a représenté 20 milliards d’euros, qu’il convient de mettre en regard des 37 milliards de dette de l’entreprise.

Enfin, les transports, avec notamment la SNCF et la RATP. Il se trouve que la dette la plus significative du secteur public est la dette ferroviaire. Quelle que soit la modalité future de la gestion des chemins de fer, modalité qui a fluctué grandement ces dernières années, la SNCF et ses avatars resteront dépendants de l’État. En 1990, conscient que la charge d’intérêt amputait les capacités d’action de la SNCF, l’État avait absorbé l’équivalent de 6 milliards d’euros de sa dette. Depuis, l’État a laissé la dette ferroviaire exploser. Elle est maintenant de 50 milliards, portée par une entreprise qui a des difficultés à se réformer et qui subit une concurrence accrue non seulement des autres compagnies de chemin de fer mais également des autres modes de transport. Il en va de même, dans une certaine mesure, de la RATP, dont la dette est de 5,2 milliards d’euros7. Il est probable que cette dette ferroviaire finira tôt ou tard par être absorbée par l’État.

Les garanties de l’État sur certains emprunts

L’implication de la France dans le financement des pays en difficulté de l’Europe du Sud comporte en outre un prêt bilatéral à la Grèce de 17 milliards d’euros.

Quand on aborde ce problème de la garantie de l’État, on se réfère toujours au texte de la loi du 23 décembre 1946. Il s’agit en fait de la loi de finances pour 1947, dont l’article 73 précise simplement que l’État ne peut donner sa garantie que par une loi. Cette garantie, prise au sens large, portait fin 2015 sur 490 milliards d’euros. Son contenu est retracé dans la mission « Engagements financiers » de la loi de finances et de la loi de règlement, selon les nouvelles nomenclatures mises en place par la LOLF. Sur ces 490 milliards, 250 concernent les livrets d’épargne. Pour le reste, on trouve quatre blocs : les garanties accordées à la Coface pour 89 milliards ; les reliquats de garanties accordées aux banques lors de la crise financière de 2008, dont 27 milliards pour la banque Dexia ; les garanties accordées à l’Unédic pour 24 milliards ; et, dans le cadre européen, la garantie des prêts contractés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) pour 72 milliards8. Néanmoins, une partie de ces dettes sont « maastrichtiennes » (celle de l’Unédic, en particulier), si bien que la garantie qui leur est apportée jouerait, si besoin était, sous forme de transfert au sein du bloc de dette publique et non pas sous forme d’accroissement. En outre, remarquons que sur les 240 milliards d’euros hors garantie des livrets d’épargne, la Cour des comptes considère que la garantie apportée au FESF doit être comptabilisée différemment du reste des garanties.

Le problème des retraites des agents publics

Signalons néanmoins que, dans le rapport Pébereau, il était proposé de réintroduire dans la dette publique les droits à pension des fonctionnaires de l’État (mais pas ceux des agents des collectivités locales et des hôpitaux).

Une question souvent débattue est celle des dettes implicites de l’État et des administrations publiques vis-à-vis de leurs agents. Certains analystes de la situation des finances publiques considèrent que l’État devrait provisionner les dépenses de retraite de ses agents, ou tout au moins les considérer comme une dette, dette non négociable mais dont le montant devrait clairement être affiché. Un des arguments en faveur d’une telle pratique est que, quand le régime des pensions civiles et militaires a été créé sous Napoléon III, la nomenclature budgétaire de l’époque a enregistré les sommes versées aux pensionnés dans la rubrique consacrée à la gestion de la dette publique. Les charges annuelles de pension représentent 53 milliards d’euros dans le budget de l’État. À long terme, si l’on adopte comme taux d’intérêt le taux de croissance potentiel de l’économie, soit 3% en valeur, cette charge représente un équivalent en capital de 1.750 milliards d’euros. La Cour des comptes a essayé de mener un calcul moins grossier. Elle a cherché à affiner ce calcul en analysant les flux de départ à la retraite, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites. Elle arrive à un montant total de 1.723 milliards d’euros. À cela il conviendrait d’ajouter les engagements de l’État à couvrir les déficits des régimes spéciaux de retraite associés à des entreprises publiques dont les effectifs sont en repli. Nous avons évoqué les cas de Charbonnages de France et de la SNCF comme sources de dette publique masquée, mais à la dette de ces entreprises il faut ajouter le déséquilibre cumulé de leurs régimes spéciaux de retraite qui se monte à 270 milliards d’euros, dont la moitié au titre de la SNCF.

Par-delà les différentes modalités de calcul qui conduisent à des évaluations du capital implicite emprunté par l’État ayant le même ordre de grandeur, on peut s’interroger sur la légitimité de la comptabilisation des droits à pension des fonctionnaires sous forme de dette. Faire ce type de comptabilisation repose sur la vision d’un État gérant en comptabilité privée des engagements qui, en pratique, vis-à-vis de ses fonctionnaires, ne se limitent pas à leur retraite mais à l’ensemble de leur carrière. En effet, on peut considérer que dans l’organisation actuelle de la fonction publique, chaque embauche crée, sous forme de traitement puis de pension de retraite, une dette implicite de l’État d’une durée d’environ soixante ans, dans laquelle il est artificiel d’isoler la fin que constitue la retraite. Sauf à imaginer une loi de dégagement des cadres ou l’instauration d’une « commission de la hache » semblable à celle qui, en 1946, conduisit à la suppression de 100.000 emplois civils, la vraie évaluation de la dette de l’État à l’égard de ses agents reposerait normalement sur une comptabilisation de la masse salariale totale comme engagement à long terme9…

Le cas inquiétant de la dette sociale

Le Sursaut. Vers une nouvelle croissance de la France, rapport officiel du groupe de travail présidé par Michel Camdessus, La Documentation française, 2004, p. 26-27

Il n’en reste pas moins que la dette publique comprend la dette de la Sécurité sociale et que les engagements sociaux ne sont pas anodins, loin de là. Statutairement, les comptes de la Sécurité sociale devraient être équilibrés. Il existe néanmoins une dette sociale, portée désormais pour l’essentiel par une caisse spécifique, créée en 1996, à savoir la Cades. La différence entre l’État et la Sécurité sociale sur le plan de l’approche économique est que l’État, en tant qu’agent éternel, n’a pas formellement à rembourser sa dette mais à en assurer la rémunération, alors que la Sécurité sociale, dont les comptes doivent être équilibrés, doit organiser le remboursement de sa dette. La contribution qui alimente la Cades s’appelle d’ailleurs CRDS, qui signifie « contribution au remboursement de la dette sociale ».

Au 31 décembre 2015, la Cades avait repris depuis sa création 236,7 milliards d’euros de déficit accumulé par le régime général de sécurité sociale. Au 31 décembre 2015, elle avait amorti 110,1 milliards de déficit cumulé, ce qui a porté à 126,6 milliards d’euros le montant de la dette sociale qui lui reste à amortir.

Par-delà l’action de la Cades se pose le problème de l’anticipation des versements futurs du système de retraite selon une logique évaluant le capital à souscrire pour honorer les engagements de la société en matière de retraite pour l’ensemble de la population et pas exclusivement pour les fonctionnaires. Le droit de tirage au titre des retraites de la population âgée, sur la base d’un taux d’intérêt égal à un taux de croissance potentiel de 3%, serait de 8.000 milliards d’euros, soit une multiplication par cinq de la dette publique ! Ce type de calcul est évidemment trop violent pour retracer la menace que représente la sécurité sociale sur les comptes publics. En revanche, le vieillissement de la population induit un besoin supplémentaire de dépenses publiques qui, eu égard à la situation tendue sur notre fiscalité, conduirait toutes choses égales par ailleurs à une amplification du déficit des finances publiques et donc à un alourdissement inexorable de la dette si rien n’était fait.

C’est sous cet angle que le rapport sur l’avenir de la croissance économique en France, remis en 2004 par Michel Camdessus à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie et des Finances, avait abordé le problème. On y trouvait cette conclusion : « Si nous ne changeons rien – ni taux d’emploi, ni rythme du progrès technique, ni volume d’investissement – notre croissance “potentielle”, le rythme de croisière possible de notre économie, est vouée à ralentir de 2,25% aujourd’hui à 1,75% à l’horizon 2015 par le simple effet de vieillissement de la population. De plus, il convient d’ajouter à notre endettement déjà élevé une dette implicite, qui est aujourd’hui estimée à environ 200 points de PIB. Cette dette implicite correspond à l’augmentation spontanée des dépenses publiques liées aux dépenses de santé et de retraite à systèmes publics inchangés. Elle deviendra, progressivement, explicite au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des engagements futurs. Une stabilisation en volumes des dépenses de l’État pendant 15 ans ne serait pas même suffisante pour éviter à notre dette une dérive insoutenable. Croissance plus faible, dépenses publiques plus lourdes, on voit bien où nous conduit le fil de l’eau : à alimenter des tensions toujours plus fortes sur le système de protection sociale, faute d’un accroissement des ressources suffisant pour faire face aux besoins10.»

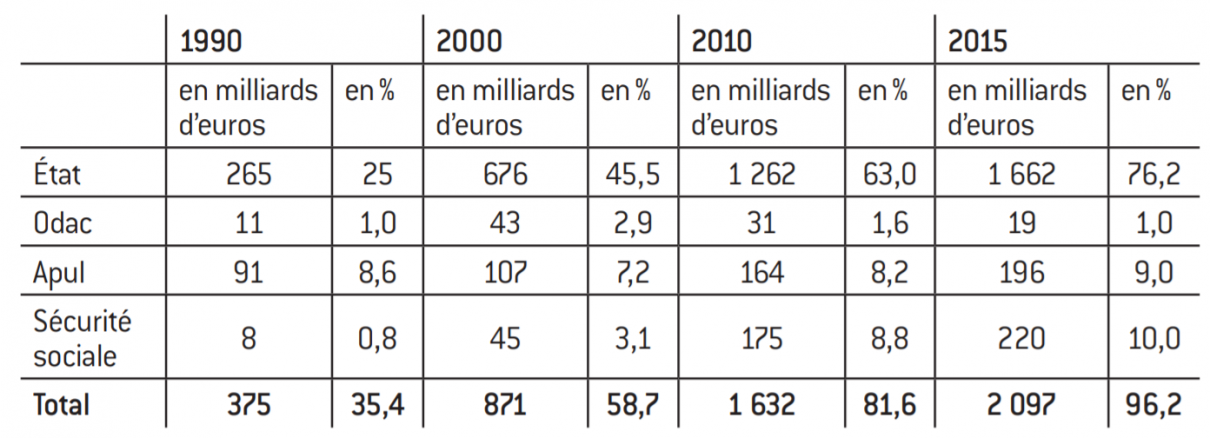

En outre, l’alourdissement de la dette sociale est entretenu et amplifié par les politiques de réduction des cotisations sociales menées au nom de la nécessité de réduire les charges des entreprises. La Sécurité sociale doit faire face à une augmentation tendancielle de ses dépenses liée au vieillissement de la population et à l’augmentation des prix relatifs de la santé malgré les progrès techniques que connaît ce secteur (cela signifie que le secteur de la santé fait des gains de productivité moins rapides que ceux de l’industrie ou de l’agriculture). Simultanément, elle se heurte à l’érosion systématique de ses ressources du fait des revendications sur la baisse des charges. Résultat, la dette sociale, qui représentait 1% du PIB en 1990, en représente 10% en 2015, et ce dans le cadre des calculs strictement maastrichtiens.

Pourquoi il faut réduire la dette

Conséquence de la sortie de la zone euro et de la dévaluation qui en découlerait

Dans le débat politique pour contrer les arguments des partisans de la sortie de la zone euro, il est souvent mis en avant le fait que cette sortie, s’accompagnant d’une dévaluation, alourdirait automatiquement notre dette publique restée en euros. Cette menace n’est pas avérée dans la mesure où la monnaie d’émission et de gestion des emprunts publics est la monnaie nationale (c’est ce que prévoit la LOLF). Bien que 64% de la dette négociable de l’État soit détenue par des étrangers, la promesse qui leur est faite est de les payer en monnaie nationale, aujourd’hui en euros, demain en francs si la zone euro disparaissait ou si la France décidait de la quitter. On peut d’ailleurs s’interroger sur le fait que, souvent, cet argument d’un alourdissement inéluctable de la dette publique par sortie de la zone euro, voisine avec la théorisation de la nécessité pour la Grèce de quitter la zone. Or la Grèce a des problèmes de dette publique. Si la sortie de la zone euro doit résoudre les problèmes grecs, elle aurait le même effet bénéfique sur la situation des finances publiques françaises…

En réalité, la pénalisation pour les finances publiques en cas de sortie de la zone euro viendrait de deux éléments. Le premier est que les anticipations, notamment sur l’évolution de l’inflation, conduiraient à une hausse significative des taux d’intérêt. Le second est que l’inflation immédiate alourdirait la charge de la dette du fait de mécanismes d’indexation. Car, si la dette publique ne pose pas directement de problème de libellé, l’État et les collectivités locales peuvent et ont pu recourir à des indexations qui peuvent se traduire par une évolution de leurs engagements. Ce qui équivaut dans une certaine mesure à une émission d’emprunts dont la valeur dépend de l’évolution d’une devise étrangère. Cette pratique de l’indexation des titres de dette publique est ancienne. L’État a naguère souvent indexé certains de ses emprunts sur le cours de l’or. Aujourd’hui, les procédures d’indexation portent principalement sur le taux d’inflation. Fin 2015, l’État avait émis pour 190 milliards d’euros de dette indexée sur l’inflation. Cette indexation conduit à une revalorisation régulière du stock de dette, revalorisation qui a ceci de particulier qu’elle n’a en regard aucune dépense, aucun décaissement effectif immédiat. Une dévaluation ou une relance de l’inflation sous quelque forme que ce soit augmenterait donc systématiquement le stock de dette par le biais de la dette indexée, sans que la population bénéficie en retour des éventuels services liés normalement à la dépense publique. Certaines collectivités locales ont émis des emprunts dont la charge d’intérêt est calculée sur la base des conditions monétaires de pays étrangers, essentiellement celles de la Suisse. Ces emprunts sont devenus célèbres sous le nom d’« emprunts toxiques ». Fin 2015, il y en avait un stock de 5,4 milliards d’euros pour une dette des collectivités locales de 196 milliards, soit 2,8% du stock total. Ce montant se réduit régulièrement puisqu’il avait atteint 8,5 milliards d’euros à fin 2012.

Avons-nous eu tort de placer notre dette à l’étranger ?

Le placement de la dette publique auprès d’investisseurs étrangers est souvent présenté comme dangereux. L’abyssale dette publique japonaise ne poserait aucun problème car elle est détenue par des Japonais. En fait, quand l’État débourse une certaine somme pour payer des intérêts, somme qui handicape son fonctionnement, la nationalité de celui qui reçoit la somme en question importe peu. C’est la faiblesse des taux d’intérêt qui est l’enjeu car elle rend cette dette soutenable.

Sur le plan macroéconomique, le placement de la dette publique auprès d’opérateurs étrangers doit s’analyser comme un arbitrage que fait le pays dans la gestion de son épargne entre les titres nationaux publics et privés et les titres extérieurs. Concrètement, tandis qu’un fonds étranger achète un titre de dette publique française, des gestionnaires financiers français réalisent des placements à l’extérieur. Pour avoir une analyse précise de l’impact de l’internationalisation de notre dette, il convient de mettre en regard les rendements des deux opérations. La position extérieure nette, qui représente le patrimoine de la France vis-à-vis du reste du monde, c’est-à-dire la différence entre ce que l’on nous doit et ce que nous devons en tant que pays et pas seulement en tant qu’État, s’est établie fin 2015 à – 358 milliards d’euros, soit une situation négative de 16,4% du PIB. C’est en deçà du seuil européen d’alerte fixé à – 35% du PIB. Cette position extérieure nette de la France fin 2015 est moins défavorable que celle de l’Italie (– 26,7%) ou de l’Espagne (– 90,5%). À l’inverse, l’Allemagne a accumulé une position extérieure nette fortement créditrice, de 50% de son PIB. La dette publique contribue de façon négative à cette position extérieure nette, et ce à hauteur de 1.170 milliards d’euros. C’est-à-dire que le secteur privé a un avoir net positif sur l’extérieur de 812 milliards d’euros, avoir dont la rémunération moyenne est supérieure au taux d’intérêt moyen servi par la France sur les 1.170 milliards d’euros de dette publique aux mains des étrangers.

Comprendre l’emballement de la dette pour rétablir la situation

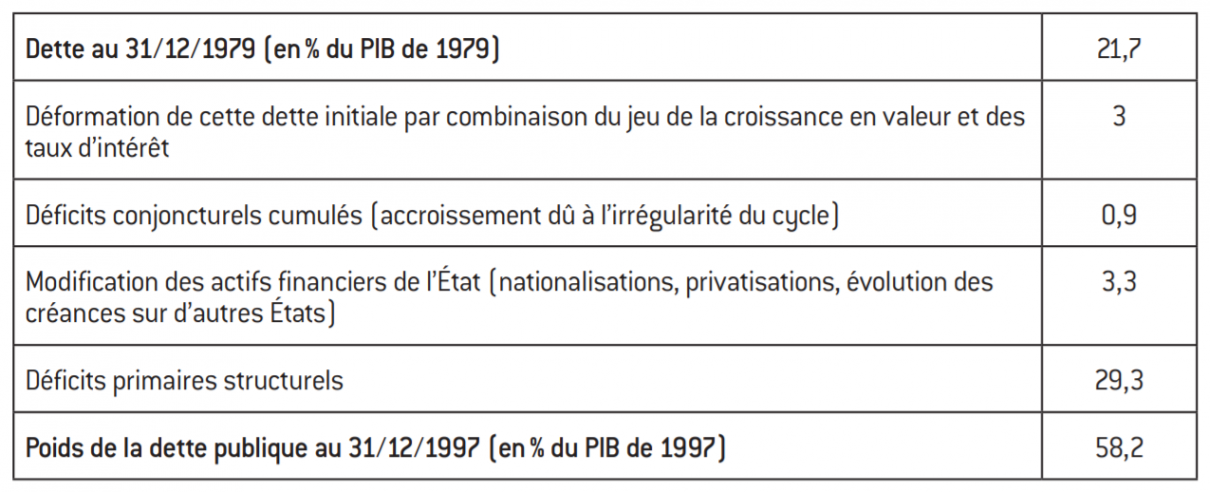

En 1998, une fois la qualification de la France pour la zone euro entérinée, la commission des Finances du Sénat a demandé à Bercy de faire un point sur l’augmentation régulière de la dette publique depuis 1975 et d’en comprendre les raisons. Le rapport des experts de Bercy, adopté puis publié par la commission des finances du Sénat, part du constat que la dette publique est passée, du 31 décembre 1979 au 31 décembre 1997, de 21,7 à 58,2% du PIB, une dette définie dans le cadre strictement maastrichtien. Il décompose cette augmentation de 36,5 points de PIB en quatre facteurs explicatifs (voir tableau 1) :

–la déformation de la dette initiale. Son poids a baissé du fait de l’inflation, forte au début des années 1980 et de la croissance économique, mais il a augmenté du fait de la nécessité de refinancer cette dette à des taux d’intérêt très élevés. La reconduction de la dette de fin 1979 représente fin 1997 24,7% du PIB ;

–les nationalisations suivies des privatisations ont modifié le patrimoine de l’État. Le bilan de l’opération fin 1997 est un accroissement de la dette de 3,3 points de PIB ;

–dans une économie cyclique, le jeu des stabilisateurs automatiques doit normalement s’annuler. Les périodes d’expansion correspondent à l’apparition d’excédents conjoncturels qui compensent les déficits conjoncturels des phases de récession. Cette compensation serait parfaite si le cycle était lui-même parfait, avec une régularité de fonction trigonométrique. Comme ce n’est pas le cas, le ministère des Finances évalue l’endettement conjoncturel à 0,9 point de PIB ;

– le déficit structurel, hors charge de la dette de 1979, ce que l’on appelle le déficit structurel primaire, représente 29,3%.

Récapitulons sur un tableau :

Tableau 1 : Décomposition de l’évolution de la dette publique 1980-1997 (en points de PIB)

Philippe Marini, Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’évolution de la dette publique (1980-1997), Sénat, session ordinaire de 1998-199, rapport n° 413, 9 juin 1999

Ibid.

Rompre avec la facilité de la dette publique. Pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale, rapport officiel de la commission présidée par Michel Pébereau, La Documentation française, 2006, p. 45

Ibid., p. 183.

Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis (dir.), Rapport sur la situation des finances publiques, La Documentation française, mai 2010, p. 3

Ibid., p. 13.

L’essentiel de l’accumulation de dette ou, pour parler autrement, l’essentiel du déficit, est dû à une incapacité politique des dirigeants à faire payer les impôts correspondant aux dépenses publiques effectuées. Soit qu’ils aient estimé que la légitimité de ces dépenses n’était pas assez forte pour en demander le paiement rubis sur l’ongle à la population, soit qu’ils aient considéré qu’un financement par la dette plutôt que par l’impôt avait un impact plus favorable à la croissance. Pour Philippe Marini, le sénateur qui a signé le rapport, les conclusions politiques à en tirer sont claires : « Une conclusion implicite semble s’imposer : les contraintes de l’environnement économique n’expliquent pas la croissance de l’endettement public. L’impact des déficits conjoncturels tel qu’il est présenté est, en effet, sur l’ensemble de la période, quasi inexistant puisqu’il s’élève en tout et pour tout à 0,9 point de PIB. Cette conclusion est de nature à susciter une question de fond. Si l’environnement économique a été tel que ses effets sur l’endettement public peuvent être jugés nuls, la légitimité économique des déficits publics établie, en théorie, par leurs effets supposés de relance n’est-elle pas remise en cause à son tour ?11 » Un peu plus loin, le rapport « tempère » ce diagnostic : « La responsabilité des déficits primaires excessifs dans l’augmentation de l’endettement public est tempérée, mais pas exonérée, par la prise en considération de l’impact du niveau des taux d’intérêt sur la progression de la part de la dette dans le PIB12. » À l’époque, les taux d’intérêt aggravaient la situation, à l’inverse de ce qui se passe maintenant.

Le rapport du sénateur Philippe Marini inaugure une série de rapports sur le sujet qui vont tous dans le même sens. En 2005, Michel Pébereau remet un texte, fruit du travail d’une commission largement transpartisane. Lors de sa remise, les commentaires vont se focaliser sur le problème des droits à pension des fonctionnaires, passant d’une certaine manière à côté du message essentiel du rapport. Celui-ci stigmatise en effet l’enracinement dans le pays de la « culture de la dépense ». On y trouve par exemple ce passage : « Si la dette a autant augmenté en France depuis la fin des années 1970, c’est parce que les dépenses publiques se sont accrues en moyenne plus vite que la production nationale. Les recettes progressent, elles, au même rythme que le PIB13. » Et plus loin : « La “culture de la dépense” s’est ainsi substituée à la recherche d’une efficacité en profondeur et à la fixation d’objectifs en termes d’utilité pour les citoyens et pour l’économie. Ce faisant, la France a peu à peu accumulé les déficits publics, sans parvenir à résoudre les problèmes du chômage et de la pauvreté. Elle s’est endettée dans des conditions qui restreignent ses marges de manœuvre pour la régulation conjoncturelle et qui hypothèquent son avenir à moyen terme14. »

Devenu président de la République, Nicolas Sarkozy a demandé un nouveau rapport dans le but d’actualiser le rapport Pébereau. Ce nouveau rapport est écrit dans un style assez tranchant : « La France se trouve aujourd’hui confrontée à des déséquilibres budgétaires de grande ampleur. L’intensité de la récession mondiale explique pour une large part l’ampleur de ces déficits. Elle ne laisse augurer qu’un retour très progressif à des conditions économiques plus normales, associé à une certaine atonie des recettes sociales et fiscales. Il ne faut donc pas attendre du seul retour de la croissance la restauration de nos finances publiques. Comme l’illustrent, par ailleurs, les graves perturbations qui affectent aujourd’hui les marchés financiers, les déficits publics constituent sans doute aujourd’hui un frein au rétablissement de nos économies. Ils suscitent des réflexes de précaution et des inquiétudes qui risquent de peser durablement sur la demande des ménages et des entreprises, si les premiers signes d’une remise sous contrôle des comptes publics ne sont pas rapidement perceptibles. Mais, au-delà de la crise, c’est l’insuffisante maîtrise de nos comptes publics, au cours des trente dernières années, qui est en cause. Alors qu’à la fin des années 70, nos finances publiques étaient encore parmi les plus saines, leur situation s’est ensuite dégradée, comme en témoigne la montée ininterrompue du poids de la dette publique dans le PIB. La France s’est ainsi présentée dans cette crise avec des finances publiques relativement fragiles, résultat de trente années de déficits accumulés. De manière emblématique, les périodes de haute conjoncture n’ont pas été utilisées, en France, pour réduire sérieusement les déficits publics comme d’autres nations ont su le faire15. » D’où le diagnostic des auteurs : « En phase de dégradation conjoncturelle marquée (1991-1993, 2002-2003 et cela aura également été le cas en 2008- 2009), les pouvoirs publics vont légitimement au-delà du jeu spontané des stabilisateurs automatiques. Ils laissent les déficits se dégrader sous l’effet des baisses de recettes et prennent de surcroît des mesures discrétionnaires de baisse d’impôts et de hausses des dépenses, afin de mieux stabiliser la conjoncture. En phase d’embellie conjoncturelle, en revanche, les politiques publiques n’ont pas eu le même souci de stabiliser la conjoncture. Elles ont soit joué un rôle à peu près neutre (en 1998-2000), soit aggravé la surchauffe de l’économie en réutilisant le surcroît de recettes occasionné par la reprise pour accroître les dépenses et réduire les impôts (1988-1990). La gestion des finances publiques a ainsi été loin d’être optimale. »

Plus loin, le même rapport précise : « Depuis 1999, l’ensemble des mesures nouvelles prises en matière de prélèvements obligatoires ont ainsi réduit les recettes publiques de près de 3 points de PIB : une première fois entre 1999 et 2002 ; une deuxième fois entre 2006 et 2008. Si la législation était restée celle de 1999, le taux de prélèvements obligatoires serait passé de 44,3% en 1999 à 45,3% en 2008. En pratique, après réduction des prélèvements, ce taux a été ramené à 42,5%. À titre d’illustration, en l’absence de baisses de prélèvements, la dette publique serait environ 20 points de PIB plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’est en réalité générant ainsi une économie annuelle de charges d’intérêt de 0,5 point de PIB. Une baisse de prélèvements obligatoires peut avoir ses justifications, du point de vue de la conduite de la politique économique et sociale. Mais, du point de vue de la gestion des finances publiques et de la stabilisation conjoncturelle, il eût été préférable qu’elle soit entièrement gagée par un effort équivalent sur les dépenses. À titre d’illustration, une croissance des dépenses (hors charges d’intérêts) plus faible chaque année de 0,4% que celle observée depuis 1999 aurait été nécessaire pour contrebalancer cette baisse des prélèvements obligatoires16. »

Depuis, la réponse des gouvernements de François Hollande a été d’augmenter les impôts et d’engranger les économies sur la dette dues à la baisse des taux d’intérêt. Il convient de passer à une nouvelle phase qui est celle de la baisse des dépenses, car, quel que soit le chiffre retenu pour le montant total de la dette publique, il est clair que nous entrons dans une zone dangereuse.

Enjeux budgétaires immédiats

Jean-Marc Daniel, Réduire notre dette publique, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2011.

Nous avons déjà abordé le problème de la réduction de la dette en 2011, dans une précédente note de la Fondation pour l’innovation politique17. En six ans, le problème de la dépense et de l’effort à accomplir n’a guère été sérieusement abordé. Le débat électoral actuel gagnerait en clarté si tous les chiffres avancés en termes de réduction du déficit et de baisse des dépenses restaient dans des fourchettes vraisemblables et économiquement justifiables. Les commentaires « grand public » assimilent en général nos devoirs européens au maintien du déficit en dessous de 3% du PIB, plafond savamment qualifié de « maastrichtien ». De l’eau a coulé sous les ponts depuis la signature du traité il y a vingt-cinq ans. Les critères qu’il contient ne subsistent plus normalement que pour les pays qui veulent rejoindre la zone euro. Et il se trouve que nous en sommes membres… Toutefois, ces critères ont été prolongés en 1997 dans le pacte de stabilité et de croissance, si bien que c’est lui qui devrait servir de référence. Peu évoqué par nos dirigeants qui ont du mal à s’y retrouver, ce pacte fonde désormais de moins en moins les analyses bruxelloises, qui s’appuient sur sa version modernisée que constitue le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), traité qui n’était pas encore en vigueur à l’époque où notre précédente note a été rédigée. Que dit ce traité ? Qu’il faut se focaliser moins sur les « 3% » que sur la nullité du déficit structurel, c’est-à- dire du déficit hors les déséquilibres nés du cycle économique. D’après Bercy, le déficit structurel a été en 2016 de 1,5% du PIB. La promesse formelle de tout candidat à la présidentielle devrait donc être de respecter ce traité et de réduire dès 2017 les dépenses publiques de 1,5% du PIB, soit environ 30 milliards d’euros. Point besoin de se lancer dans des comparaisons internationales sur le poids relatif des dépenses publiques et des services qu’elles rendent pour fixer un objectif d’économie. Cet objectif, le TSCG nous le fournit.

La difficulté de calculer avec une précision millimétrique le déficit structurel pourrait conduire à relativiser cet objectif. Cependant, les économistes utilisent un autre outil d’analyse de la situation budgétaire qui conduit à un résultat analogue. Il s’agit du solde primaire, c’est-à-dire du solde hors charges d’intérêts. En fait, celui-ci mesure la couverture, par les impôts, des dépenses annuelles de service public. S’il est négatif, cela signifie que, la population refusant implicitement la ponction fiscale nécessaire au financement total des prestations publiques, leur pertinence est contestable. Les économistes montrent en outre qu’en situation de croissance équilibrée à long terme, c’est- à-dire en situation où le taux d’intérêt est égal au taux de croissance, un solde primaire négatif conduit à un accroissement systématique du poids de la dette dans le PIB. Or, en 2016, ce solde primaire a été négatif, et là encore de près de 1,5% du PIB…

Ainsi donc, que l’on parle de déficit structurel ou de solde primaire, l’excès de dépenses publiques est de 30 milliards d’euros. C’est pourquoi, avant toute autre considération, la première priorité de l’élu de mai 2017 devrait être de résorber cet excès.

En Conclusion

Rompre avec la facilité de la dette publique…, op. cit., p. 160-161.

Régulièrement, les gouvernements sont soupçonnés de mentir aux populations sur la situation des comptes publics, qui seraient beaucoup plus détériorés que ce qu’ils affirment. On se remet à parler de « défaut souverain », anglicisme qui recouvre la banqueroute, phénomène que la France n’a plus connu depuis celle dite des « deux tiers » de septembre 1797. Chose paradoxale, simultanément, il devient de plus en plus courant d’entendre qu’une relance budgétaire s’impose et qu’eu égard au faible niveau des taux d’intérêt, il faut que les principales économies de la planète s’engagent résolument dans des politiques de déficit budgétaire accru. Aux États-Unis, on cite de plus en plus souvent l’ancien vice-président Dick Cheney qui affirmait, quand on évoquait la dette publique américaine, que « ce que la période Reagan a montré, c’est que le déficit budgétaire et la dette publique qui en résulte n’ont aucune conséquence négative ».

En fait, la dette publique, tout le monde en est d’accord, quelle que soit la façon de la mesurer, a atteint des niveaux historiquement sans précédent en temps de paix. L’indicateur utilisé pour en faire le constat est le ratio dette/ PIB, au sens que nous avons appelé dans ce document de « maastrichtien ». Ce ratio a des faiblesses, parce que la dette est évaluée indépendamment de sa valeur de marché et parce qu’elle fait l’impasse sur certaines menaces qui pèsent sur les comptes de l’État, autorisant à la marge certaines manipulations comme l’externalisation des dettes vers des entités publiques ayant une certaine autonomie par rapport à l’État. Mais les menaces que ne retracent pas les chiffres maastrichtiens et les problèmes qui vont toucher les finances publiques sont probablement autres que les simples procès d’intention intentés aux gouvernements. Pour nous, elles sont au nombre de trois.

La première menace est la remontée des taux d’intérêt – inévitable, car le temps a un prix que les politiques monétaires ne peuvent indéfiniment tordre – qui alourdira immédiatement la charge de la dette dans les budgets et nécessitera des redéploiements de dépenses que les gouvernements se sont montrés incapables de faire. Compte tenu de la durée moyenne de la dette financière de l’État, 1% de taux d’intérêt en plus se traduirait par une augmentation de la charge de la dette de 2,2 milliards d’euros par an et de 16 milliards au bout de sept ans.

La deuxième menace est l’alourdissement, là encore inexorable, des dépenses sociales. Cet alourdissement, dû au vieillissement de la population et à l’augmentation des coûts relatifs de la santé, ne doit pas se résumer à des interrogations sur la façon de rapprocher les régimes spéciaux de retraite du régime général. Un tel rapprochement et les opérations vérité qu’il permettrait seraient certes bienvenus, de même que l’accroissement des dépenses sociales pourrait utilement être freiné par l’introduction de davantage de concurrence dans le fonctionnement de l’État-providence, mais il n’en reste pas moins qu’à moyen terme des transferts vers les finances sociales seront indispensables, transferts qui vont à rebours de toutes les politiques qui ont été menées au nom de la lutte contre le chômage depuis près de quarante ans.

La troisième menace est l’incapacité des dirigeants à mener une action budgétaire de longue durée, en conformité notamment avec l’exigence de combiner un allégement des impôts sur les secteurs porteurs de croissance et l’équilibre structurel des finances publiques, seul moyen d’éviter la poursuite de l’accroissement de la dette. Qu’il nous soit permis à ce propos de rappeler, pour les défendre, les propositions qui servaient de conclusion au rapport Pébereau et qui restent plus que jamais d’actualité : « Quatre principes devraient donc guider la politique budgétaire de l’État une fois l’équilibre atteint :

• Dans la mesure du possible, ne pas diminuer le niveau global des prélèvementsobligatoires en phase haute de cycle, ce qui n’empêche pas de revoir leur structure.

• Continuer de diminuer l’ensemble des dépenses de l’État à un rythme moinsimportant que durant la phase de retour à l’équilibre mais garantissant tout de même une baisse en euros constants. Cette règle s’appliquerait à l’ensemble des dépenses, y compris le provisionnement progressif du manque de financement futur du régime de retraite des fonctionnaires de l’État.

• Constituer ainsi en phase haute de cycle des réserves grâce à l’écart entre lesdépenses, qui évolueraient donc moins vite que l’inflation, et les recettes, qui suivraient globalement le PIB.

• Utiliser cette marge de manœuvre pour atténuer l’effet d’un ralentissementde la croissance, par des baisses d’impôts et/ou des augmentations de dépenses, sans enfreindre nos engagements européens.

Il va de soi qu’une fois reconstituées les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à la régulation conjoncturelle, il appartiendra aux pouvoirs publics de fixer le niveau et la structure tant des prélèvements obligatoires que des dépenses publiques, dans le respect de l’équilibre des finances publiques. Il s’agit là en effet d’un ensemble de choix politiques et d’un choix de société18. »

Annexes

Données chiffrées

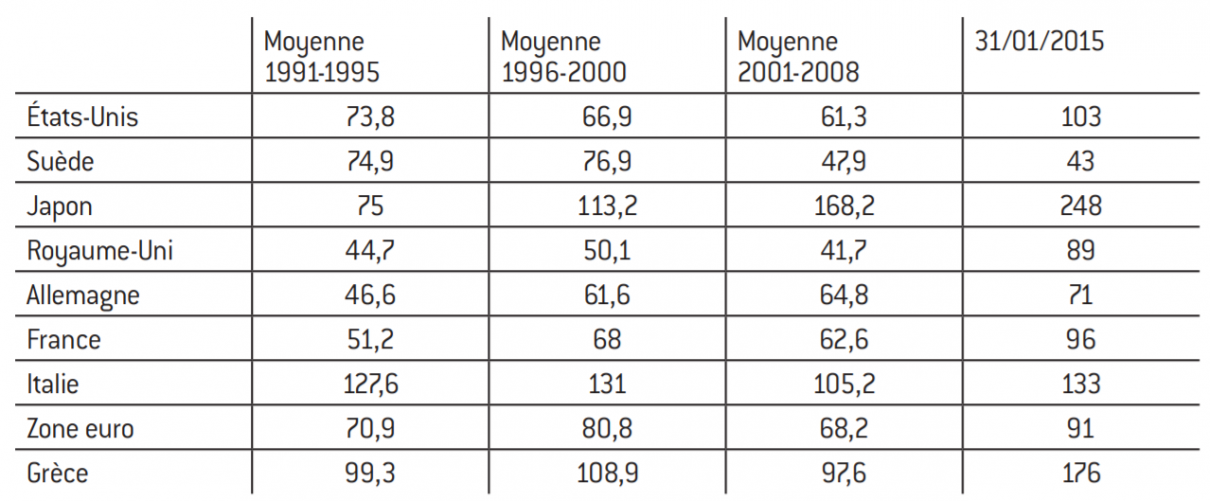

I. Ratio de la dette publique au PIB (évolution dans le temps et comparaison internationale, en %)

Source :

OCDE.

Remarques

- Le tableau est construit en fonction de l’évolution cyclique de l’économie ; le cycle 1991-2000 est découpé selon les deux phases de ralentissement puis de reprise ; le cycle suivant est pris dans sa totalité. La crise financière de 2008-2009 marque moins la « fin du capitalisme » que l’expression d’un retournement cyclique violent.

- La dette publique a baissé en poids de PIB au début des années 2000 grâce à la croissance cyclique et dans certains pays grâce au redressement des finances publiques opéré à la fin des années 1990.

- Les États-Unis, qui étaient moins endettés que la zone euro avant la crise de 2009, comptent parmi les pays les plus endettés.

- Le Japon est de très loin le pays dont l’État est le plus endetté. Devant la difficulté à renouer avec la croissance, le gouvernement cherche à y relancer l’inflation pour alléger le poids de cette dette.

- La Grèce est moins endettée que le Japon mais ne peut se financer : le seuil d’endettement à partir duquel un État est dans l’incapacité de placer sa dette varie d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre. Le statut de la banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort joue en la matière un rôle essentiel.

II. La dette publique en France (au 31 décembre de chaque année)

Source :

Insee.

Remarques

- En 1990, la France négocie le traité de Maastricht ; en fixant la limite supérieure de l’endettement public à 60% du PIB, elle considère qu’elle se donne un peu de champ pour mener sa politique budgétaire. Les 60% de dette s’articulent avec les 3% de déficit au travers d’une hypothèse d’un taux de croissance potentiel/taux d’intérêt égal à 5%. Cette articulation sert de référence non seulement aux traités budgétaires mais aussi à la stratégie de Lisbonne sur la croissance, devenue en 2010 la stratégie « Europe 2020 ».

- En 2000, la dette publique frôle les 60%. La détérioration des comptes de la Sécurité sociale a commencé.

- En 2010, la récession de 2009 est passée par là, mais la politique budgétaire a été surréactive. Elle n’est supportable que parce que les taux d’intérêt vont être abaissés brutalement par la politique monétaire.

- En 2015, malgré les hausses d’impôts, l’endettement continue de s’accroître.

III. Dette publique sous forme de menace au 31 décembre 2015 (en milliards d’euros)

Source :

Cour des comptes ; Insee. Calculs de l’auteur.

Ce tableau est évidemment à manier avec précaution. Il doit servir néanmoins à conforter ceux qui réclament une action immédiate sur nos finances publiques.

IV. Évolution de la charge d’intérêt sur la dette de l’État depuis la récession de 2009

Source :

Loi de finances pour 2016.

Remarques

- Le chiffre d’intérêt budgété pour 2016 était initialement de 44,5 milliards d’euros.

- Le taux d’intérêt implicite est inférieur au taux de croissance potentiel de l’économie française en valeur (3%) depuis 2014 ; selon la théorie économique, cela crée des distorsions inflationnistes dans l’économie et appelle un durcissement de la politique monétaire.

Aucun commentaire.