Sortir d'une grève étudiante : le cas du Québec

Introduction

Les solutions apportées par le gouvernement libéral : entre négociation et coercition.

Le refus du dialogue et de la négociation.

Les appels au dialogue et la réponse gouvernementale

Les tentatives de négociation

La stratégie de confrontation : les mesures coercitives et la loi 78

Des élections générales pour régler la crise ?

Les solutions apportées par le gouvernement du Parti québécois : entre concertation et compromis

Conclusion

Résumé

Le 17 mars 2011, le gouvernement du Québec dirigé par le Parti libéral du Québec (PLQ) du Premier ministre Jean Charest, un parti de centre droit assez proche des milieux d’affaires, fait une annonce déterminante lors du dépôt du budget 1 : une hausse de 75% sur cinq ans des droits de scolarité dans l’ensemble des universités québécoises qui prendrait effet l’année suivante. Ces droits allaient donc passer de 2.168 à 3.798 dollars canadiens (1.650 à 2.890 euros) entre 2012 et 2017. Cette augmentation était présentée par le gouvernement comme un rattrapage basé sur l’indexation au coût de la vie depuis 1968, année où le gouvernement du Québec avait fixé des droits de scolarité relativement bas. Cette décision allait mener à l’une des crises sociales les plus importantes vécues au Québec au cours des dernières décennies. Pour la régler, le gouvernement libéral a principalement utilisé deux stratégies : des négociations avec les étudiants ou leurs représentants, ou bien des mesures coercitives très vigoureuses.

À la suite des élections générales de septembre 2013, le nouveau gouvernement formé par le Parti québécois (PQ), un parti de centre gauche, a tenté de mettre fin à cette même crise. Par la concertation des acteurs impliqués et des propositions de compromis, il s’agissait d’établir une dynamique gagnant-gagnant parmi l’ensemble de ces acteurs. Le but de cette note est d’expliciter les différentes stratégies gouvernementales ayant visé à régler la grève étudiante du « printemps érable » et la crise sociale qui l’accompagnait.

Jean-Patrick Brady,

Doctorant à l’École nationale d’administration publique (Enap) etchercheur-boursier à Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée (Crépic).

Stéphane Paquin,

Professeur à l’École nationale d’administration publique (Enap) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée (Crépic).

Introduction

En 2007, le même gouvernement avait décidé d’augmenter les frais de scolarité. Ils étaient chiffrés, avant cette hausse, à 1.668 dollars canadiens. Cette décision mettait fin à treize ans de gel.

Le 17 mars 2011, le gouvernement du Québec, dirigé depuis 2003 par le premier ministre libéral Jean Charest, annonce officiellement, lors du dépôt de son budget, une hausse de 75% sur cinq ans des droits de scolarité dans les universités. Il était prévu que ces droits passent de 2.168 à 3.798 dollars canadiens entre 2012 et 2017, ce qui représentait, selon le gouvernement, un rattrapage indexé sur l’évolution du coût de la vie depuis 19681. Après une première hausse de ces droits en 2007, il s’agissait de la seconde augmentation initiée par le gouvernement Charest. Cette décision s’inscrit dans un long débat au Québec. La première hausse importante des droits de scolarité depuis 1968 avait été décidée au début des années 1990 par un autre gouvernement libéral alors dirigé par Robert Bourassa. À cette époque, un mouvement de contestation s’était fait sentir, sans pour autant réussir à infléchir la décision du gouvernement. Lors de son retour au pouvoir en 1994, le Parti québécois (PQ) décrétait un gel des droits de scolarité. Depuis, plusieurs études ont été réalisées, principalement par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (Crepuq), un organisme qui regroupe les dirigeants des universités québécoises, pour dénoncer le sous-financement des universités québécoises. Afin de pallier cette difficulté, les options soumises étaient d’augmenter le financement provenant de l’État québécois par un accroissement de l’impôt et des taxes, de demander au gouvernement fédéral du Canada de hausser les transferts d’argent en éducation postsecondaire vers les provinces et d’augmenter les droits de scolarité des étudiants. Après une première hausse modeste des droits de scolarité en 2007, le gouvernement du Québec convoquait les acteurs du milieu universitaire et collégial à une rencontre en décembre 2010. Celle-ci portait principalement sur la question de la hausse des frais de scolarité. Selon le gouvernement, deux raisons expliquaient cette décision : d’une part, les frais de scolarité payés par les étudiants universitaires québécois étaient les plus bas d’Amérique du Nord (voir tableau 1) et, d’autre part, les universités québécoises clamaient qu’elles étaient sous-financées par rapport aux autres établissements de la même catégorie dans le reste du Canada (voir tableau 2). N’adhérant pas à ces arguments, les associations étudiantes et leurs alliés refusèrent les conclusions de cette rencontre et décidèrent d’établir un plan d’action afin d’infléchir la décision gouvernementale. C’est à ce moment qu’ont été posés les premiers jalons de la crise sociale qui a animé le Québec. Pour mettre fin à cette crise qui a duré de nombreux mois, les deux gouvernements qui y ont fait face ont utilisé différentes stratégies. Dans le cas du gouvernement libéral de Jean Charest, ces stratégies ont pris quatre formes. La première a été de refuser d’engager toute discussion avec les associations étudiantes : le gouvernement espérait ainsi que le temps favoriserait un retour en classe des étudiants sans qu’il ait à faire le moindre compromis. La deuxième stratégie a consisté à accepter différentes formes de négociations. Dans certaines situations, le gouvernement s’est alors adressé directement aux étudiants et à la population en contournant les représentants des associations étudiantes ; à d’autres occasions, il a négocié directement avec ces représentants, sans pour autant obtenir de résultats. Sentant la situation dégénérer et la population s’impatienter, le gouvernement libéral a ensuite choisi d’utiliser des outils coercitifs. Il a ainsi adopté, entre autres, une loi spéciale assez sévère consistant à forcer le retour en classe et à encadrer fortement la tenue des différentes manifestations. Enfin, la dernière stratégie utilisée a consisté en l’organisation d’élections générales. En déclenchant ces élections, le gouvernement libéral espérait que la population le rappelle au pouvoir et valide par la même occasion sa gestion de la crise, principalement par la manière forte. À la suite des élections générales qui ont porté le Parti québécois au pouvoir en septembre 2013, les moyens utilisés par le gouvernement ont considérablement changé. Le nouveau gouvernement a ainsi privilégié la concertation, le consensus et le compromis afin de trouver des solutions de sortie de crise. L’organisation d’un sommet rassemblant les acteurs concernés a traduit la volonté politique de résoudre cette crise par le dialogue. Le but était que tous les participants puissent obtenir des victoires et sentir que les problèmes évoqués étaient réglés. Dans les pages qui suivent, nous tenterons donc d’expliciter les différentes stratégies des gouvernements du Québec pendant la plus importante crise sociale de ces dernières années. Nous chercherons à exposer les raisons pour lesquelles certaines stratégies ont été facilitées plutôt que certaines autres. Et nous examinerons tout d’abord les stratégies utilisées par le gouvernement libéral pour ensuite analyser celles du Parti québécois.

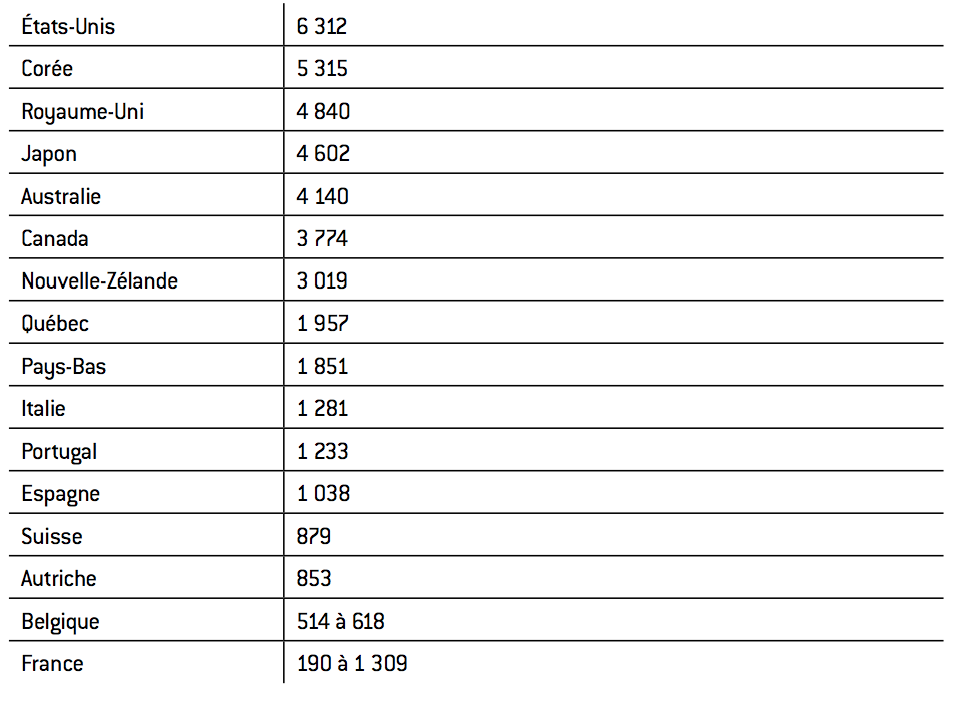

Tableau 1 : Droits de scolarité perçus par les établissements publics pour une formation universitaire à temps plein dans les pays de l’OCDE en 2008-2009 (droits de scolarité annuels moyens en dollars américains)

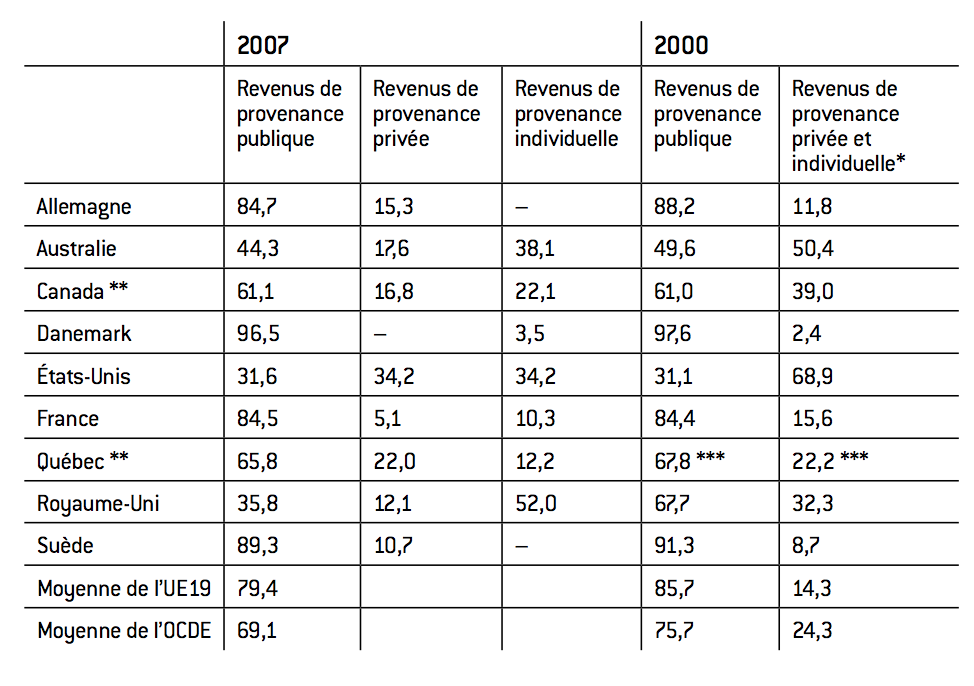

Tableau 2 : Répartition du financement public, privé et individuel des établissements d’enseignement universitaire, Québec et OCDE, 2000 et 2007 (en % du financement total)

Source :

Source : Regards sur l’éducation 2010, OCDE, 2010, et Information financière universités et collèges 2008-2009, ACPAU, 2010.

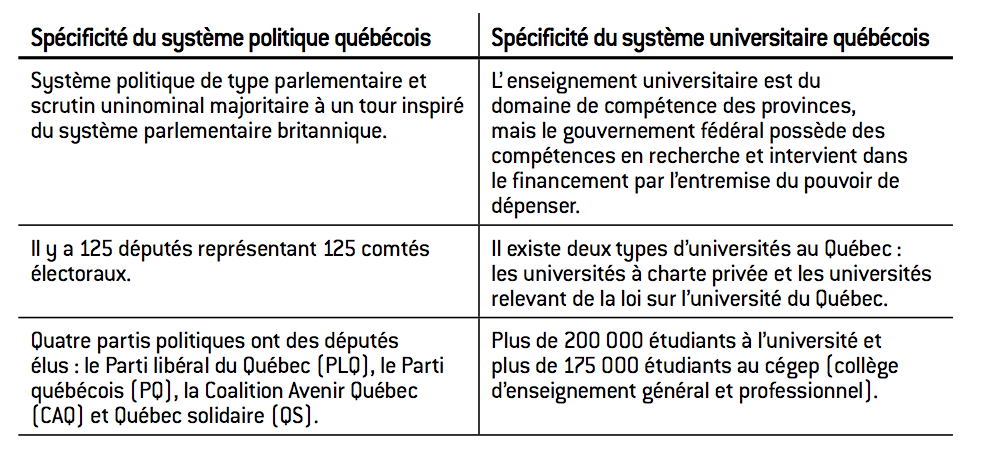

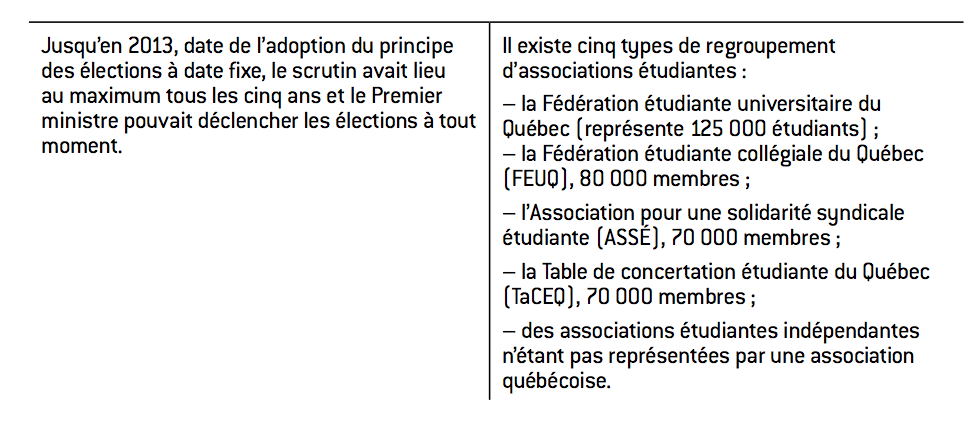

Encadré 1 : Spécificité du système politique et universitaire québécois

Les solutions apportées par le gouvernement libéral : entre négociation et coercition.

Le refus du dialogue et de la négociation.

Avant le début de la grève générale, des étudiants en février 2012, plusieurs manifestations avaient eu lieu pour infléchir la position du gouvernement. Parmi elles, la manifestation du 10 novembre 2011, organisée par l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), est la plus significative. Selon ses organisateurs, entre 20.000 et 30.000 étudiants y ont pris part. Dans l’histoire du mouvement étudiant québécois, il s’agissait alors de l’une des plus importantes manifestations, ce qui laissait présager une escalade de la grogne populaire. La stratégie du gouvernement québécois en réponse à ces manifestations a été de s’en tenir à des arguments justifiant sa décision, à savoir : les universités québécoises sont sous-financées, les étudiants québécois doivent faire leur « juste part » dans le financement des universités et l’augmentation des droits de scolarité n’a pas d’effets sur l’accessibilité aux études. La menace éventuelle d’une grève générale illimitée ne changeait en rien la volonté du gouvernement d’aller en ce sens. Il n’avait pas l’intention de renverser sa décision ni de négocier avec les représentants étudiants pour la modifier. C’est le 13 février 2012 qu’a débuté le mouvement de grève étudiante. L’objectif était de faire reculer le gouvernement, ou du moins de permettre l’ouverture de négociations. Pour y arriver, les représentants étudiants pensaient qu’un mouvement plus massif était nécessaire. Un grand nombre de votes de grève ont donc été tenus rapidement un peu partout au Québec avec une réussite éclatante. La force grandissante de ce mouvement s’explique aussi par l’utilisation très habile des médias sociaux de la part des associations étudiantes, sans que cela semble aucunement troubler le gouvernement : alors que les moyens de pression des étudiants prenaient de l’ampleur et que les appels au dialogue provenant de la société civile étaient grandissants, le gouvernement, durant les premières semaines de la grève, n’a pas changé de stratégie de communication. De plus, la ministre de l’Éducation a demandé aux responsables des établissements collégiaux et universitaires de ne pas reconnaître les votes de grève. Cette demande forçait ces administrateurs à exiger des professeurs qu’ils se présentent en classe afin de donner leurs cours. Cette situation a créé la polémique dans nombre d’établissements, car plusieurs enseignants ne souhaitaient pas franchir les lignes de piquetage ou même encourageaient la grève. Un autre aspect concernait la création d’un groupe d’étudiants favorables à l’augmentation des droits de scolarité. Alors que leurs opposants s’affichaient à l’aide d’un carré rouge, ceux contre la grève et pour la hausse des droits de scolarité portaient un carré vert. Il a été démontré que certains leaders des carrés verts étaient des membres de l’aile jeunesse du PLQ. Il est toutefois difficile de prouver que la création de ce groupe faisait partie d’une stratégie organisée de la part du gouvernement afin de diviser les étudiants. Si, publiquement, la création de ce groupe a eu pour effet de montrer une certaine scission au sein des étudiants, cet effet n’a été que temporaire et n’a eu que peu d’incidence sur le vote des grèves.

Les appels au dialogue et la réponse gouvernementale

Après quelques semaines de grève, les stratégies des associations étudiantes et du gouvernement se ressemblaient étrangement. Chacun des deux camps espérait que le temps joue en sa faveur, remettant en doute la capacité de l’adversaire à tenir bon et à ne pas céder sous la pression. Les étudiants, qui disaient vouloir négocier avec le gouvernement, furent rejoints par d’autres qui souhaitaient l’intervention des représentants étudiants dans le processus. Le gouvernement, qui de toute évidence avait sous-estimé la capacité de mobilisation et la volonté des associations étudiantes, se trouvait dans une situation très inconfortable. Les sondages d’opinion commençaient à montrer l’impatience de la population et, face à cette situation, le gouvernement décida d’effectuer certains gestes audacieux qui ne purent régler la crise. Ils l’envenimèrent même un peu plus. À la fin du mois de mars 2012, le gouvernement libéral décida d’agir afin de montrer à la population qu’il tentait de vaincre la crise. Il n’avait pas l’intention de bouger sur la question des droits de scolarité, mais il était favorable à une discussion avec les représentants étudiants à propos d’une bonification du système de prêts et de bourses. Autrement dit, la hausse des droits n’était pas négociable, mais on promettait de donner plus de moyens aux étudiants pour les payer. La réponse des associations étudiantes vint rapidement : il n’était pas question de discuter uniquement de cet aspect et la hausse des droits de scolarité devait aussi être abordée. Voulant plaire à l’opinion publique, le gouvernement choisit de faire une annonce directement à la population sans consulter les associations étudiantes. Le gouvernement informa la communauté qu’il allait bonifier le régime de prêts et de bourses et mettre sur pied un système de remboursement proportionnel au revenu pour les étudiants ayant contracté un prêt. Cette façon de procéder fut très mal reçue par les associations étudiantes. Ces dernières étaient furieuses de n’avoir pu discuter directement avec la ministre de l’Éducation sur la question des droits de scolarité et que cette annonce augmente effectivement l’accès aux études. Le gouvernement, quant à lui, passait au-dessus de la tête des représentants étudiants et demandait directement aux étudiants d’accepter cette offre et de retourner en classe, n’accordant pas le statut d’interlocuteur légitime aux représentants étudiants. Ce moment constitua un point de rupture entre le gouvernement et les associations étudiantes : le niveau de confiance entre les deux fut alors au plus bas, favorisant une nouvelle escalade dans la crise.

Les tentatives de négociation

Le Salon Plan Nord est un événement important pour le gouvernement et le Premier ministre Charest. Il vise à attirer des entreprises et des travailleurs dans le Nord québécois afin de développer les ressources naturelles.

Il existe un choix stratégique de la part du gouvernement quant à cette façon de négocier. En 2005, lors d’une grève étudiante, une situation semblable s’était produite et la FEUQ et la FECQ avaient accepté de négocier sans la présence de ce qu’était l’équivalent de la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndi- cale étudiante) à cette époque, la CASSE (Coalition de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante). L’analyse des raisons expliquant les différents motifs de la FEUQ et de la FECQ dans ce cadre-ci serait trop longue à produire pour cette note de recherche.

À la suite de l’échec de cette stratégie gouvernementale, de nouvelles tentatives de dialogue eurent lieu. Toutes échouèrent. Nous verrons les stratégies du gouvernement qui se trouvaient derrière chacune d’entre elles et les raisons qui expliquent ces échecs. Près d’un mois s’écoula avant qu’une autre tentative de négociation ait lieu entre le gouvernement et les associations. Vers la fin du mois d’avril, après plus de deux mois de grève générale des étudiants, le gouvernement entama des discussions plus sérieuses, mais officieuses, avec les représentants étudiants. Une manifestation qui dégénéra lors de la tenue du Salon Plan Nord2, manifestation organisée par la section considérée comme la plus radicale du mouvement étudiant québécois, la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), offrit toutefois à la ministre de l’Éducation la possibilité de diviser les étudiants avant d’entamer des négociations. La ministre profita donc de cette occasion et refusa que la CLASSE soit intégrée aux négociations. Ce faisant, elle espérait diviser les étudiants et montrer à la population que le gouvernement assumait une position ferme avec les groupes qui s’associaient à la violence ou qui refusaient de la condamner3. Se trouvant dans une situation inconfortable, la FEUQ et la FECQ refusèrent néanmoins d’aller négocier sans la CLASSE. Les négociations semblaient alors dans l’impasse. Afin de démontrer à la population ce qu’il considérait comme sa bonne foi, le gouvernement convoqua les journalistes le 27 avril afin de proposer publiquement aux étudiants une offre globale, bien que non renégociée avec les représentants étudiants. Cette offre se définissait ainsi :

– étalement de la hausse des droits de scolarité sur sept ans au lieu de cinq ;

– élargissement de l’accès aux prêts et bourses : – création d’un système de remboursement proportionnel aux revenus ;

– création d’un conseil chargé de superviser la gestion des universités.

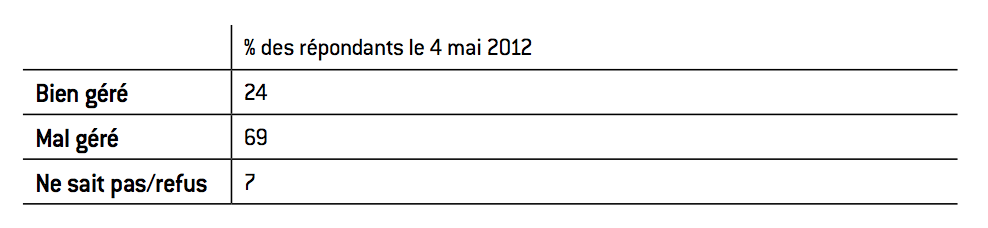

Cette offre fut aussitôt rejetée par les représentants étudiants qui la jugeaient insuffisante pour la soumettre au vote de leurs membres. La stratégie gouvernementale a été une erreur tactique importante. À ce stade, le gouvernement refusait aux associations une sortie de crise honorable. Le but premier était sans doute de montrer à la population qu’il désirait véritablement régler le problème et, qu’à l’opposé, les associations étudiantes n’étaient pas réellement prêtes à négocier. Au lieu de produire l’effet voulu, la stratégie relança le mouvement de grève qui commençait à s’essouffler, ressouda les liens entre les associations étudiantes et haussa la pression provenant de la société civile qui demandait une véritable négociation. Cette stratégie, utilisée pour la deuxième fois, tentait d’avoir un impact positif sur l’opinion. Différents sondages montraient que la population considérait que le gouvernement gérait mal la crise et il fallait par conséquent que le gouvernement tente de changer cette perception. Un sondage effectué quelque temps après les offres de la fin avril indique que cela n’eut pas l’effet positif escompté.

Tableau 3 : Opinion de la population quant à la gestion4 du conflit étudiant par le gouvernement (4 mai 2012)

Source :

Léger Marketing, « Taux d’appui à la position gouvernementale dans le dossier des frais de scolarité », Le Journal de Montréal, 11 mai 2012

Victoriaville est une municipalité d’environ 43.000 habitants se situant dans la région administrative du Centre-du-Québec, à 120 kilomètres au sud-ouest de Québec.

Les frais afférents sont des frais décidés par les administrations universitaires et varient d’une université à l’autre, contrairement aux droits de scolarité, fixés par le gouvernement québécois pour l’ensemble des établissements universitaires. Ils sont régis par une loi-cadre depuis 2008.

Rapporté par Patrick Lagacé, « La CLASSE et sa vision d’une “négociation” », 25 avril 2012 (voir bibliographie).

Considérant que cette annonce se révélait un échec et que la possibilité d’annuler des sessions dans des universités et des cégeps était de plus en plus grande, le gouvernement libéral céda et accepta finalement d’ouvrir des négociations avec non seulement les représentants étudiants, mais aussi avec les recteurs et les syndicats. Cette rencontre a eu lieu les 4 et 5 mai 2012. Cette séance de négociation débuta à Québec dans la soirée du 4 mai 2012 dans un contexte particulièrement explosif. À Victoriaville6, où se déroulaient à la fois un congrès des membres du PLQ et une manifestation étudiante, une confrontation eut lieu entre des manifestants et les forces de police, occasionnant plusieurs blessés graves. L’importante présence médiatique donna une visibilité à cet événement, contraignant le gouvernement à réagir devant l’ampleur de la situation. Alors que les négociations venaient de débuter, le gouvernement a imposé aux représentants étudiants de s’adresser aux médias afin de dénoncer les actes de violence qui se produisaient à Victoriaville, sous peine de rompre les pourparlers. Une fois l’appel au calme lancé par les représentants étudiants, les négociations purent reprendre intensivement. Plusieurs éléments sont alors à retenir. Premièrement, le gouvernement avait demandé la présence des syndicats de travailleurs (la population québécoise est syndiquée à hauteur de 40 % et les principaux chefs syndicaux sont très souvent impliqués dans des négociations de ce type) durant cette discussion. Ces travailleurs syndiqués serviraient de médiateurs ou de conseillers attachés au gouvernement pour proposer une offre aux étudiants. Deuxièmement, les négociations se sont rapidement dirigées vers des solutions de nature technique. Il s’agissait de créer un comité de surveillance de la gestion des universités (scandales de hausse excessive de rémunération des recteurs et d’investissements immobiliers illégaux). Ce comité aurait eu pour fonction de trouver des fonds mal utilisés par les universités afin que ces sommes soient retournées aux étudiants par l’entremise d’une baisse de leurs frais afférents (ce que les étudiants doivent payer en plus de leur frais de scolarité, par exemple les frais pour accéder à certaines installations sportives et les frais pour diverses associations) et non de leurs droits de scolarité7. Une telle mesure rendait difficile un chiffrage précis du montant pouvant être trouvé. Néanmoins, en dépit d’une méfiance collective, toutes les parties impliquées signèrent une entente le 5 mai en fin d’après-midi. Mais une série d’incidents allait annihiler les promesses de cet accord, rendant la sortie de crise impossible. Le premier obstacle fut, selon toute vraisemblance, un problème de communication. Chaque partie devait faire accepter à l’autre son communiqué de presse avant sa conférence de presse. Le but était de faire en sorte que les communiqués évitent de déclarer un vainqueur. Dans son récit des négociations, Gilbert Lavoie, chroniqueur du quotidien Le Soleil, raconte que les représentants étudiants n’ont pas soumis leur communiqué de presse aux négociateurs du gouvernement avant la diffusion. Des mots jugés « interdits » par le gouvernement, comme « gel des droits de scolarité » et « moratoire », furent été utilisés, ce qui laissait croire à la population que les étudiants avaient gagné. Pour éviter de donner le sentiment d’une abdication gouvernementale, la ministre de l’Éducation est alors sortie publiquement pour nier la version des leaders étudiants. Mais ce manque de communication est à rattacher à un problème plus important. La solution à la crise a en fait surgi d’une idée techniquement difficile à mettre en place. La création d’un comité ayant pour mission de juger de la mauvaise gestion des universités et de retourner des sommes aux étudiants était une idée difficile à mettre sur papier en quelques heures. Les acteurs ont interprété différemment la durée du mandat de ce comité, ce qui a créé un certain chaos dans les communications publiques suivant les négociations. Pour les étudiants, le comité avait un mandat très large et le problème de compréhension concernant la durée du mandat a considérablement compliqué l’émergence d’une solution. De plus, l’effet des médias sociaux a revêtu une importance considérable qu’il faut prendre en compte. À la suite de l’annonce des résultats des négociations, ni le gouvernement ni les représentants étudiants n’ont été en mesure de contrôler le message public. Les étudiants très impliqués dans la grève ont investi l’espace médiatique, notamment via les réseaux sociaux, afin d’expliquer leur version du règlement. Pour nombre d’entre eux, l’accord était une offense à leurs revendications et devait être rapidement repoussé. Le gouvernement n’a jamais été en mesure d’ajuster le tir et de mieux formuler sa pensée autour de l’accord, en grande partie en raison de son absence de stratégie de communication dans les médias sociaux. Un troisième problème, dont l’impact a été crucial sur le résultat des négociations, concerne la définition même de ce qu’est une négociation. D’un côté, les représentants de la CLASSE choisis pour négocier avaient une définition particulière de cette façon de faire : selon les documents officiels, leur position était d’exiger ce qu’ils voulaient et non d’établir des compromis8. De l’autre côté, le gouvernement ne souhaitait pas vouloir aborder le problème du montant de la hausse des droits de scolarité, tout au moins pendant plusieurs semaines. Si l’on considère qu’il s’agissait d’un point névralgique pour les étudiants, il était dès lors difficile d’instaurer des bases solides de négociation. Dans ces circonstances, une question se pose : était-il possible de régler la crise sociale par l’entremise de négociations entre le gouvernement et les associations étudiantes ? Y avait-il une réelle volonté de règlement par cette voie ? Divers éléments nous indiquent que plusieurs facteurs empêchaient la négociation de fonctionner, que ce soit du côté gouvernemental ou du côté estudiantin. L’échec des négociations a donc modifié la stratégie gouvernementale. Bien que certains éléments de confrontation aient toujours été présents ceux-ci allaient s’accentuer, en grande partie par l’adoption de la loi 78.

La stratégie de confrontation : les mesures coercitives et la loi 78

L’échec des négociations des 4 et 5 mai mit fin à la stratégie de négociation du gouvernement. L’intransigeance devint alors le moyen de communication privilégié du gouvernement face aux étudiants. In fine, la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, interpelle l’opinion pour relancer les pourparlers. Nommée rapidement, sa remplaçante, Michelle Courchesne, a pour mission de faire le point avec les associations étudiantes. Parallèlement, plusieurs journalistes évoquent la possibilité d’une loi spéciale. En l’espace de quelques jours, le gouvernement opte pour la manière forte. Le projet de loi 78, exposé à la population le 18 mai, comportait trois principaux éléments :

– la suspension des calendriers collégiaux et universitaires jusqu’au mois d’août ;

– différentes mesures accordant aux services de police plus de moyens afin d’encadrer les manifestations ;

– l’interdiction d’entraver le bon déroulement des cours dans les universités et les cégeps.

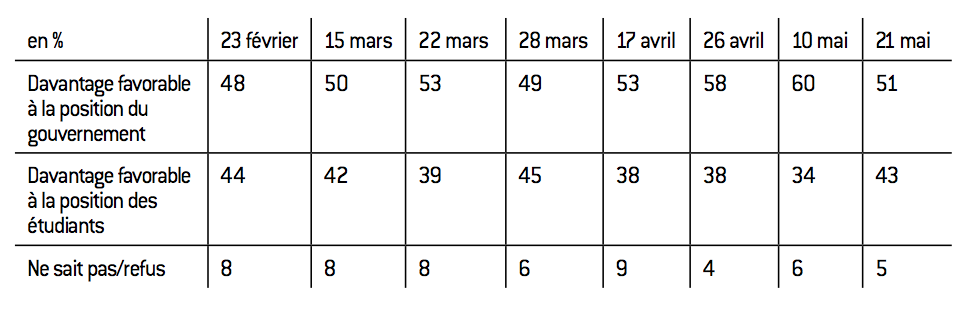

Plus d’un an après les événements, la question demeure : pourquoi le gouvernement québécois a-t-il préféré cette stratégie face au mouvement étudiant ? Quels en étaient les avantages ? Le principal semblait d’ordre électoral. Avant le début de la crise, le PLQ récoltait de très mauvais résultats dans les sondages d’opinion. Au début de la crise, les résultats s’étaient stabilisés pour finalement même s’améliorer (voir tableau 4). Il aurait donc entrevu dans cette crise qui s’éternisait une opportunité électorale pour lui. La stratégie développée par le gouvernement visait à parier sur sa réélection, en prônant des thèmes comme l’ordre social et la sécurité, tout en s’affirmant auprès de la population comme capable de résister aux pressions de la rue. Cela impliquait pour le gouvernement d’accepter encore plusieurs semaines de troubles sociaux perturbant l’économie et démontrant une image plutôt négative de la ville de Montréal sur la scène internationale. Mais, alors que plusieurs événements importants devaient se dérouler dans la ville au cours de la période estivale (Grand Prix de formule 1, Festival international de jazz, festival Juste pour rire…), cette stratégie risquait aussi de mettre à dos plusieurs alliés économiques du PLQ. Bref, cette stratégie périlleuse comptait plusieurs inconnues sur lesquelles le gouvernement n’avait guère de prise.

Tableau 4 : Position de la population sur la question des frais de scolarité de février 2012 à mai 2012 (sondages de la firme Léger Marketing)

Source :

Léger Marketing, op. cit.

Si le gouvernement croyait réellement régler la crise de cette manière, sa stratégie fut un échec et envenima la situation. Le seul point de consensus positif était la suspension des calendriers scolaires. Les profondes divisions suscitées par le conflit avaient besoin de temps pour se régler et une reprise rapide des cours aurait été néfaste. Le mois de mai étant émaillé de grèves, le retour en août semblait plus que compromis. La question demeurait donc : qu’allait-il se passer si les étudiants retournaient en grève lors de l’ouverture des classes ? Pour le gouvernement, la situation devait dans tous les cas lui être favorable. Deux scénarios étaient envisagés :

– soit un retour en grève en pleine période électorale, ce qui favoriserait les libéraux avec leur thème de maintien de la loi et de l’ordre public ;

– un retour véritable en classe, ce qui aurait permis de dire que le gouvernement, par la manière forte, avait réussi à calmer les étudiants.

De nombreux indices nous laissent penser que le premier scénario était celui souhaité par le gouvernement. La loi 78 remettait également en question le droit de grève des étudiants, ce qui souleva de nombreuses contestations. Durant la crise, le gouvernement adopta un nouveau langage sur la notion de grève en lui préférant l’expression « boycott étudiant ». Afin de justifier ce changement de mots, le Premier ministre Jean Charest souligna que « l’État québécois n’est pas l’employeur des étudiants et les étudiants ne sont pas nos employés » (Shields, 2012) et, ce faisant, les étudiants ne pouvaient être en grève mais ne pouvaient que « boycotter » leurs cours. L’emploi du terme « boycott » n’était pas anodin de la part du gouvernement, car cela possède une incidence sur les droits conférés aux étudiants qui manifestent. Si un étudiant a le droit de boycotter son cours, il n’a pas le pouvoir d’empêcher un autre étudiant d’y avoir accès contrairement à une grève. Ici, la stratégie du gouvernement poursuivait plusieurs objectifs :

– forcer les enseignants à donner les cours, impliquant pour ces derniers de faire appel aux forces de police afin de permettre aux étudiants qui le souhaitaient d’avoir accès à leur classe ;

– empêcher les grévistes d’entraver les cours ;

– diviser les étudiants une fois de plus afin que les étudiants modérés craignent de perdre leur année et qu’ils retournent en classe ;

– montrer à la population que le gouvernement ne cédait pas devant la violence des grévistes

Un autre élément de loi 78 portait sur les conditions d’acceptabilité des manifestations publiques. Le projet de loi prévoyait d’interdire toute manifestation dont le trajet n’avait pas été donné au préalable aux forces policières. Il interdisait aussi le port de masque lors de ces manifestations. De fortes amendes étaient par ailleurs prévues pour les associations et les représentants étudiants qui ne respecteraient pas la loi : une personne responsable d’une association entravant les cours aurait pu écoper d’une amende allant de 7.000 à 35.000 dollars canadiens et l’association d’une amende allant de 25.000 à 125.000 dollars. Un établissement universitaire ou collégial avait aussi la possibilité d’arrêter de percevoir les cotisations d’une association étudiante qui aurait autorisé l’entrave des cours. Cette stratégie visait, de toute évidence à faire plier les associations étudiantes, les amendes mettant en danger leur survie financière. Ces différentes stratégies ne fonctionnèrent pas. Certes, des cours furent suspendus et d’autres manifestations eurent lieu durant l’été mais furent de moindre intensité, tout en maintenant le Québec dans un état d’esprit de crise sociale. Le Grand Prix de formule 1 de Montréal fut menacé de perturbations et nombre d’entreprises et de commerçants craignaient que la saison touristique de Montréal soit fortement dérangée. Dans ce cadre incertain, la population québécoise devenait de plus en plus cynique. Il restait encore quelques semaines avant la rentrée des classes du mois d’août et la possibilité que la grève reprenne n’était pas exclue. Les négociations n’avaient pas fonctionné et la loi 78 avait aggravé la crise. Le gouvernement se tourna alors vers ce qu’il considérait comme son dernier recours : des élections générales.

Des élections générales pour régler la crise ?

Dès sa première conférence de presse, la ligne du gouvernement était claire : donner la priorité à l’ordre social en étant sûr que cela enclencherait les élections. Le Premier ministre Jean Charest déclarait au début de la campagne : « [d]es actes d’intimidation, de vandalisme et de violence ont été perpétrés. Le non-respect des lois a été banalisé dans certains milieux. Les Québécois ne se reconnaissent pas dans ces agissements qui ne nous ressemblent pas. Ce n’est pas le Québec que nous voulons, ce n’est certainement pas le Québec que nous aimons. » Pour Jean Charest, au-delà de la question des droits de scolarité, « il y a un autre agenda qui vise à contester l’ordre établi » (Chouinard, 2012). L’ordre public et la sécurité allaient donc être deux thèmes principaux du début de la campagne électorale. Toutefois, pour que cette stratégie fonctionne auprès de l’électorat, il fallait que les étudiants se remettent en grève mi-août afin de perturber la rentrée scolaire. Il s’agissait d’un pari qui ne s’est pas révélé payant pour le PLQ, car les étudiants sont retournés massivement en classe et ont arrêté leurs actions de mobilisation. Les autres thèmes de la campagne électorale ont donc porté sur des sujets moins payants électoralement pour le parti. Usé par l’exercice du pouvoir, le PLQ a logiquement perdu ses élections malgré une performance honorable. Le 4 septembre, le PQ a donc remporté l’élection, mais sans former un gouvernement majoritaire. Si Pauline Marois est devenue la première femme Premier ministre de l’histoire du Québec, sa victoire a été serrée. Elle a obtenu 54 sièges contre 50 pour le PLQ, 19 pour la CAQ et 2 pour QS. Pauline Marois a aussi fait l’objet d’une tentative d’assassinat lors de son discours de victoire le 4 septembre en fin de soirée. Dans ce contexte très instable, le PQ ne se retrouvait pas avec une très grande marge de manœuvre pour régler la crise, d’autant plus que les deux principaux partis d’opposition, le PLQ et la CAQ, étaient partisans d’employer la force face aux étudiants, alors même que le PQ, lorsqu’il était dans l’opposition, avait appuyé les étudiants. Les élus du Parti québécois avaient même été jusqu’à porter le carré rouge, symbole des grévistes, à l’Assemblée nationale.

Les solutions apportées par le gouvernement du Parti québécois : entre concertation et compromis

Pierre Duchesne est aussi un ancien journaliste à la télévision de Radio Canada. Il a couvert la crise étu- diante jusqu’en juin 2012. Sa décision de joindre les rangs du PQ pour les élections lui a valu plusieurs critiques d’ordre éthique quant à sa couverture de cette crise.

La CLASSE a été dissoute au mois de novembre 2013.

Les différents chantiers portaient sur une loi-cadre des universités, un conseil des universités, l’offre collégiale, une politique de financement des universités et l’aide financière aux études.

Quelques semaines plus tard, les médias seront informés que les universités auront conclu un accord avec le gouvernement afin d’étaler les coupes annoncées précédemment. Cela n’a pas empêché des fissures d’apparaître entre les administrations universitaires. Le 15 avril 2013, l’Université Laval a annoncé qu’elle se retirait de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (Crepuq). D’autres universités ont également déclaré leur intention de la quitter, au point que l’organisation semble sur le point de se saborder. La réorganisation des universités en différents lobbys sera l’un des points à surveiller au cours des prochaines années.

Le PQ n’a pas tardé pas à respecter sa promesse quant aux droits de scolarité et à la loi 78. Le 20 septembre, la Première ministre a décrété l’annulation de la hausse des droits de scolarité et abrogé la loi 78. Ces mesures ont été applaudies par les associations étudiantes et décriées par la frange la plus à droite de la population québécoise. La prochaine étape annoncée par le nouveau gouvernement était la tenue du Sommet sur l’enseignement supérieur les 25 et 26 février 2013. Plus de 350 personnes provenant de 60 groupes entourant la vie universitaire avaient été invitées. Pour cela, il avait semblé important d’instaurer une démarche préparatoire : – convocation des partenaires à quatre rencontres préparatoires portant sur des thèmes différents (qualité de l’enseignement supérieur, accessibilité et participation aux études supérieures, gouvernance et financement des universités, contribution des établissements et de la recherche au développement de l’ensemble du Québec). Le but de ces rencontres était de faire le bilan de l’ensemble des problèmes qui existaient dans les réseaux universitaires et collégiaux. Elles permettaient aussi aux groupes d’exprimer directement et publiquement leurs revendications au gouvernement. Un autre avantage résidait dans le fait que les groupes pouvaient discuter entre eux et tenter de trouver des solutions par le dialogue. Le gouvernement pouvait quant à lui promouvoir publiquement les bienfaits de cette stratégie, grâce à la diffusion de ces rencontres sur un site Web. Les citoyens pouvaient voir la dynamique qui existait entre les groupes et ainsi connaître les alliances qui existaient et les propositions qui émergeaient des discussions ;

– consultations citoyennes dans différentes villes organisées par l’Institut du Nouveau Monde, une ONG spécialisée sur la participation citoyenne, permettant aux citoyens d’exprimer directement leur vision des universités et d’échanger sur la crise qui avait frappé le Québec ;

– organisation d’une école d’hiver par l’Institut du Nouveau Monde visant spécifiquement les jeunes Québécois, ayant pour but de permettre aux jeunes de s’exprimer directement et de prendre en compte leurs opinions et leurs propositions.

Ces événements furent organisés par le gouvernement « afin de créer un espace de dialogue propice à la réconciliation entre les différents acteurs du milieu universitaire, la jeunesse et la population » (ministère de l’Enseignement supérieur, 2012). Le but était simple : faire en sorte de trouver des compromis au sein d’un débat public où chacun des acteurs allait pouvoir être gagnant. La polarisation des groupes était cependant un obstacle à la réussite de ce dialogue, car il était ardu de concéder une victoire à un adversaire sans perdre des appuis à l’intérieur de son groupe. Différentes organisations avaient aussi des doutes sur la réelle volonté de dialoguer de la part du gouvernement. Les associations étudiantes craignaient que le gouvernement du Parti québécois envisage une augmentation des droits de scolarité, quoique de moindre ampleur. Les recteurs des universités, eux, craignaient que ce gouvernement limite l’autonomie dans leur gestion ainsi que leur financement. Le gouvernement avait donc très peu de marge. Un objectif politique s’y ajoutait, visant à montrer à la population que le PQ, contrairement au PLQ, était en mesure de mettre fin à la crise sociale en adoptant une solution basée sur la concertation et la discussion, et non sur la confrontation. À plusieurs occasions durant la grève des étudiants, le PQ avait reproché au gouvernement libéral de ne pas vouloir ni négocier ni dialoguer avec les étudiants. Il fallait prouver qu’avec le nouveau gouvernement le Parti québécois allait être en mesure de régler la situation en dialoguant avec les étudiants afin qu’ils deviennent des partenaires dans la résolution de la crise. Bref, le PQ désirait démontrer à la population que son type de gouvernance était plus approprié que celle du PLQ. Pour atteindre de tels objectifs, la première étape du gouvernement fut de s’assurer qu’aucun partenaire important ne se retirait du processus. Suivant en cela les sommets tenus par un précédent gouvernement mené par le PQ, la logique de concertation se vit même accentuée. Il y eut fréquemment des déclarations communes signées par les partenaires et le gouvernement afin de montrer l’existence d’accord sur les grandes conclusions du sommet. Au départ, il sembla y avoir cette même volonté de la part du nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Pierre Duchesne10, mais ce souhait s’atténua toutefois quelque peu par la suite, comme nous le verrons plus loin. La première étape pour le gouvernement était d’assurer la concordance des acteurs lors des rencontres préparatoires mentionnées précédemment. Le résultat a été plutôt positif en dépit de certains problèmes qui se sont posés en cours de route. Le premier problème a concerné la rencontre préparatoire sur l’accessibilité aux études supérieures. À ce moment, le sujet des droits de scolarité fut abordé. Le gouvernement invita deux experts pour ouvrir le débat avec les participants et ils se prononcèrent ouvertement pour une indexation des droits de scolarité, ce qui était aussi la position de principe du gouvernement. Les associations étudiantes, principalement l’ASSÉ, ne tardèrent à brandir la menace de nouvelles mobilisations11. L’ASSÉ évoqua rapidement la possibilité de boycotter le sommet. Les deux autres fédérations n’allaient pas jusque-là, mais plusieurs craignaient qu’ils ne claquent la porte durant le sommet. Il y eut donc à ce moment une fissure dans la stratégie gouvernementale. Alors que le gouvernement péquiste semblait vouloir établir un compromis sur les droits de scolarité par l’entremise d’une indexation, les associations étudiantes l’accusaient d’avoir déjà décidé des résultats du sommet. Le deuxième problème a résidé dans le dialogue entre le gouvernement et les recteurs des universités. Lors des rencontres préparatoires, le gouvernement annonça des coupes pour les établissements universitaires : quelque 140 millions de dollars canadiens devaient être trouvés durant l’année financière en cours alors qu’une partie des dépenses universitaires étaient déjà engagées. Cette décision complexifia la relation avec les recteurs et principaux des universités et certains envisagèrent de boycotter le sommet si le gouvernement ne revenait pas sur sa décision. Cette nouvelle source de tension mit le gouvernement sur la sellette. Le précédent gouvernement entretenait de très mauvaises relations avec les associations étudiantes mais en avait d’excellentes avec les recteurs. À présent, avec le gouvernement du PQ, les associations étudiantes gardaient leurs craintes tandis que la relation avec les recteurs se dégradait. La stratégie gouvernementale de régler la crise par le dialogue ne tenait qu’à un fil car peu d’acteurs lui faisaient confiance. Les semaines passaient et le gouvernement devait s’assurer que la plupart des acteurs seraient présents au sommet et que celui-ci s’achèverait sans trop de discorde. La période qui a précédé le sommet a été marquée par le retrait de l’ASSÉ ainsi que par de nombreuses négociations officieuses entre le gouvernement et différents groupes afin d’assurer une sortie du sommet satisfaisante pour chacun. Il est donc permis de croire que le dialogue principal pour sortir de cette crise s’est fait en partie en coulisse et que certains éléments n’ont pas été rendus publics par les différentes parties concernées. Au final, il semble qu’il ait été difficile pour le gouvernement de parvenir à un compromis accepté officiellement par tous. En effet, les différents commentateurs politiques ont rapporté des rumeurs qui faisaient état des difficultés rencontrées dans l’élaboration d’un éventuel consensus (Marissal, 2013). Quelques jours avant le début du sommet, Pierre Duchesne annonçait que la signature par tous les participants d’une déclaration commune ne viendrait finalement pas le clôturer. La stratégie développée autour du sommet était en grande partie de veiller à ce que personne ne quitte les lieux en étant prêt à reprendre des moyens de pression. Cet objectif était difficile à atteindre, car plusieurs problèmes furent soulevés par les acteurs. Le gouvernement devait trouver une stratégie afin de remédier à ce problème. La solution choisie a été d’émettre une déclaration gouvernementale à la fin du sommet portant uniquement sur quelques grands sujets, dont les droits de scolarité. Pour les autres problèmes soulevés, le gouvernement a choisi d’étaler dans le temps différents chantiers12 de façon à ce que ceux-ci soient moins portés à l’attention du public. Ceci laisserait croire que le gouvernement était arrivé à une concertation. Une raison pouvant expliquer la présence de tous les acteurs jusqu’à la fin du sommet a été la possibilité d’obtenir des gains. Ce fut le cas pour les associations étudiantes qui, en contrepartie d’une indexation des droits de scolarité, ont obtenu une bonification du système de prêts et de bourses, la création d’un conseil sur la gestion des universités et la possibilité de discuter de la problématique des frais afférents à travers un chantier. Pour plusieurs groupes provenant de la droite québécoise, l’indexation des droits de scolarité a représenté une certaine victoire même si l’impact financier fut moindre. Les universités n’ont pas gagné beaucoup d’éléments sur le coup, bien qu’un réinvestissement ait été promis par le gouvernement, dans quelques années13. Une seule ombre au tableau restait pour le gouvernement. Au cours de l’après-midi qui a suivi la fin du sommet, l’ASSÉ a réussi à mobiliser plusieurs milliers de personnes dans le but de dénoncer les décisions du gouvernement. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et policiers, ce qui laissait présager un retour de la confrontation. Les semaines qui ont suivi n’ont pas vu naître pour autant un tel mouvement. Les objectifs du gouvernement, à la suite du sommet, semblaient donc avoir été atteints à court terme. Aucun groupe, sauf l’ASSÉ, déjà perçu comme trop radicale, n’a claqué la porte. À quelques exceptions près, les moyens de pression sur les étudiants ont cessé. Pour les membres du parti au pouvoir et une bonne part de la population, la crise était officiellement chose du passé. La page venait d’être tournée.

Conclusion

Depuis la fin du Sommet sur l’enseignement supérieur, quelques manifestations ont eu lieu. De manière générale, elles ont suscité un engouement moindre. L’ASSÉ a tenté de relancer un processus de grève à la fin du sommet mais a échoué dans les différentes associations locales où des votes ont eu lieu. Un nouveau plan d’action visant une grève à l’automne 2013 serait en discussion. Il n’est donc pas exclu qu’une nouvelle grève surgisse, bien que cela soit peu probable. De leur côté, les deux autres fédérations réagissent plus prudemment et n’envisagent pas de grèves de leurs membres dans les prochains mois. Elles n’excluent toutefois pas de voter sur un plan d’action comportant d’autres moyens de pression pour que le gouvernement revienne sur sa décision d’indexer les droits de scolarité. L’élément le plus important à retenir quant aux groupes d’intérêts est la disparition prochaine de la Crepuq. À la suite du sommet, plusieurs recteurs ont fait valoir leur mécontentement quant au travail de la Crepuq ainsi que leurs divergences d’opinions envers d’autres collègues, principalement sur la question du financement des universités. S’agissant des suites du sommet, les différents chantiers doivent remettre leur rapport d’ici au printemps 2014. Il est par conséquent difficile de pouvoir établir des conclusions claires sur les réactions des groupes d’intérêts quant aux solutions qui seront apportées. C’est probablement à ce moment que les différents acteurs impliqués dans la crise se diront satisfaits ou non des résultats du sommet. Un obstacle se dresse toutefois sur le chemin de ces chantiers : le gouvernement péquiste étant minoritaire, il est possible que des élections générales se produisent au cours de la prochaine année. Si un tel scénario se réalisait, il serait fort à penser que les sujets propres au parti seraient mis en avant. Qu’arriverait-il alors de ces chantiers en cas de défaite du Parti québécois ? Un nouveau gouvernement favoriserait-il une plus grande hausse des droits de scolarité, même si cela engendrait la possibilité d’une nouvelle crise ? Le mouvement étudiant étant à présent en mutation, entre autres du fait de la plus grande présence sur la scène publique de l’ASSÉ, quels impacts cette mutation peut-elle avoir sur les rapports de force entre le mouvement étudiant et le gouvernement ? Comment les recteurs vont-ils se réorganiser en tant que groupe d’intérêts ? Cela va-t-il avoir un effet sur les questions entourant le financement des universités ? Avant de statuer sur une conclusion sans appel de la fin de cette crise sociale au Québec, un certain nombre de réponses restent à élucider.

Aucun commentaire.