Le nouveau monde de l'automobile (2) : Les promesses de la mobilité électrique

Émergence et affirmation d’une nouvelle culture automobile

Premier opérateur culturel du changement de paradigme : le rêve de la voiture autonome

Est-ce utile ? Est-ce faisable ?

Où en est la délégation de conduite totale ? Une expérimentation onéreuse

L’émergence d’un marché de véhicules professionnels ?

Deuxième opérateur culturel du changement de paradigme : la métamorphose des usages

La révolution de l’autopartage : les véhicules électriques Autolib’

Un indicateur du changement des mentalités : le succès du covoiturage

Les perspectives de la voiture électrique

Les faux départs de la voiture électrique : la Jamais Contente, la Duc, l’électrolette et les autres…

Qui a tué la voiture électrique ?

L’hypothèse de l’air comprimé

Comprendre la voiture électrique

La problématique de la recharge

Le véhicule électrique se développe avec le soutien des pouvoirs publics

L’enjeu crucial des infrastructures de charge

Les subventions à l’achat

Du durcissement des normes au dieselgate

La sanction du marché

La voiture électrique, peu vertueuse sur le plan environnemental ?

L’approvisionnement en électricité

Les promesses de l’hydrogène

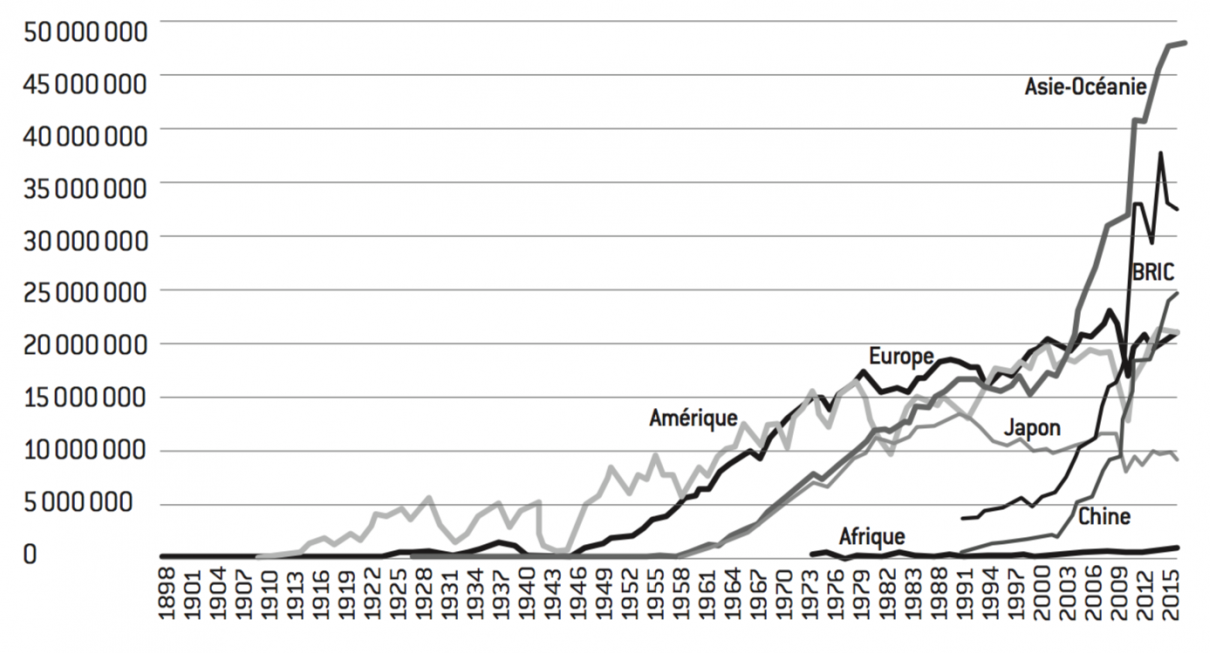

Le véhicule électrique dans le monde

La Norvège envisage d’interdire la vente de voitures à essence d’ici à 2025 : un cas unique

La Chine cherche à éviter le scénario occidental

Les zones « zéro émission » aux États-Unis

Perspectives françaises

Une lente et inexorable transformation

Annexes

Données statistiques

Résumé

À sa grande surprise, l’automobile a pris conscience qu’elle était une industrie ancienne. Son écosystème mute. Elle doit se transformer en acceptant la remise en cause de son modèle économique et de sa fonction sociale, et surmonter quatre défis :

- s’adapter à un monde urbanisé ;

- traiter la relève du pétrole ;

- devenir un acteur d’un système de mobilité efficient et frugal ;

- participer à la modernité numérique.

Chaque constructeur pensait que le « plaisir de conduire » était immuable, que l’association du progrès à l’automobile allait motiver les jeunes générations et les classes moyennes des pays émergents. Marché de plaisir mais industrie d’ingénieurs, la réponse aux défis ne pouvait venir que de l’abondance et de la fuite en avant technique.

Avec le smartphone sont arrivés le covoiturage et l’autopartage ; avec la crise du diesel, la méfiance envers les constructeurs ; avec les drames de la géopolitique, un rejet du pétrole ; avec Google, la voiture autonome ; avec les législateurs et la COP, une chasse aux émissions de polluants et de particules

et au CO2. Ces coups de boutoir ébranlent les certitudes de l’industrie et la poussent à se remettre en cause.

Cette industrie est au carrefour des fantasmes, de l’innovation et de la vie quotidienne. Anthropologique, technologique, l’industrie automobile est le reflet de toutes les ambiguïtés. Plus concentrée, plus « essentielle », encore plus technique avec le mariage de l’automobile et du système global de transport grâce à l’électronique, moins carbonée avec l’abandon à long terme de la « voiture au pétrole », l’automobile sera encore un des secteurs clés du XXIe siècle. Mais ce ne sera plus la même, passant du produit au service.

Jean-Pierre Corniou,

Partenaire au sein du cabinet de conseil Sia Partners.

Le nouveau monde de l'automobile (1) : L'impasse du moteur à explosion

Numérique et mobilité : impacts et synergies

Les transports et le financement de la mobilité

Vive l'automobilisme ! (1) Les conditions d'une mobilité conviviale

Vive l'automobilisme ! (2) Pourquoi il faut défendre la route

Émergence et affirmation d’une nouvelle culture automobile

Premier opérateur culturel du changement de paradigme : le rêve de la voiture autonome

Conservatrice, établie, ancienne, l’industrie automobile subit comme tous les secteurs économiques les pressions de la dynamique des firmes qui organisent la société numérique. Désormais vieille industrie, elle doit, pour garder son statut d’industrie majeure, démontrer qu’elle est capable de renouvellement en assurant la fusion de ses compétences propres avec celles issues du monde informatique et numérique. C’est un enjeu d’image pour continuer à attirer l’attention du public, notamment jeune, sur le produit automobile et attirer les ingénieurs les plus innovants. L’innovation technique répond à cet impératif dans un monde d’ingénieurs qui ne peut accepter d’être détrôné. Mais, dans le monde actuel, ce sont les entreprises numériques qui incarnent cette dynamique. Google, Apple, Amazon et beaucoup d’autres attirent l’intérêt collectif, les clients, les talents, les capitaux. Lorsque Google a annoncé être en mesure de réaliser une voiture autonome, se présentant ainsi comme un concurrent potentiel, l’orgueil de l’industrie automobile a été atteint, ce qui a entraîné une réaction unanime des constructeurs classiques.

Aussi 2014 a-t-il vu soudain apparaître dans le paysage automobile une nouvelle tendance technologique : la voiture sans conducteur. Il n’est pas de constructeurs qui n’aient annoncé, dans une surprenante surenchère, qu’ils allaient mettre « prochainement » sur le marché une voiture qui pourrait rouler sans que son conducteur se préoccupe de cette tâche désormais futile, conduire. Volvo, Daimler, Nissan, Ford, General Motors, Audi, BMW, Tesla se sont tous risqué à annoncer des dates probables de commercialisation, d’ici cinq à dix ans, de ces véhicules autonomes ou semi-autonomes, sans toutefois préciser l’ampleur du service rendu. Des partenariats inattendus se font jour, comme Volvo et Uber.

Le projet n’est pas nouveau. On en trouve des prémices dans les visons futuristes des constructeurs dès les années 1950. Cependant, la ruée actuelle vers ce concept est apparue comme une réponse des constructeurs automobiles établis aux ambitions de Google qui prétendait pouvoir mettre sur le marché non seulement une voiture sans conducteur, mais aussi sans poste de conduite. Il est d’ailleurs bien curieux que, soudain, ceux qui exaltent et embellissent ce fameux plaisir de conduire, qui à lui seul déclencherait le désir d’achat du véhicule, nous promettent d’en être prochainement débarrassé en confiant à un automate le soin de s’acquitter de cette tâche.

Il faut toutefois questionner sérieusement l’intérêt de cette technologie en dépassant la fascination qu’elle inspire. Car, après la valse des annonces, la réalité s’impose.

Les voitures sont désormais très bien équipées en automatismes multiples assistant le conducteur dans sa tâche qui, dans les conditions réelles de circulation, est à la fois complexe et fastidieuse, mais aussi fatigante et dangereuse. Il n’y a que dans les publicités que l’on voit une voiture filer sur une route dégagée et sèche, sans aucun trafic. La réalité quotidienne de la route est bien éloignée de ces images du « plaisir de conduire » qui demeurent obstinément à la base du marketing de tous les constructeurs. Les glissements sémantiques des slogans, soigneusement calibrés, marquant l’identité de marque des constructeurs sont signifiants. Renault, qui s’était illustré avec un slogan fédérateur des usages (« Des voitures à vivre ») renvoyant à un univers familial, puis hésité entre « Créateur d’automobile » et « Changeons de vie, changeons l’automobile », a adopté en 2015 un slogan qui introduit clairement la passion et certainement une forme d’individualisme : « Passion for life ».

Les constructeurs ont tiré depuis longtemps profit des avancées de l’électronique pour équiper leurs véhicules d’outils d’aide à la conduite. De multiples capteurs et actionneurs ont été intégrés depuis l’apparition de l’antiblocage des roues au freinage, l’ABS, en 1978, pour aider à la conduite ou se substituer au conducteur en cas d’urgence. De fait, d’ores et déjà, une voiture moderne va prendre des décisions pour maintenir sa trajectoire avec l’ESP (Electronic Stability Program), assurer une vitesse constante avec le régulateur, améliorer l’adhérence en cas de pluie ou de neige, amplifier le freinage en cas d’urgence, avertir d’un franchissement de ligne ou de dépassement d’une vitesse autorisée, tout en pourvoyant le conducteur de multiples informations sur son itinéraire. La dernière Mercedes Classe S comprend une centaine de microprocesseurs pour s’acquitter de ces multiples tâches. Ces assistances ne se substituent pas au conducteur, même si elles corrigent, à la marge, ses décisions inappropriées. En fait, le débat sur la voiture sans conducteur est parti de la volonté initiale de Google de valoriser la suprématie de son système de cartographie, élément fondamental d’un système de conduite autonome qui nécessite une précision de l’ordre du centimètre. Les constructeurs ont réagi en montrant qu’en équipant une voiture de capteurs, de radars, de scanners laser, d’outils de géolocalisation et de servomoteurs, ils étaient également potentiellement en mesure de se passer du conducteur. Et on a vu ainsi quelques dirigeants se montrer au poste de pilotage de ces véhicules expérimentaux mais sans toucher le volant resté bien classique, position assez curieuse et très peu naturelle qui montre bien que le concept est encore plaqué sur des véhicules conventionnels… Plus encore, pour riposter à Google, les constructeurs automobiles ont décidé de se doter d’un accès direct aux technologies de cartographie de pointe. C’est pourquoi, en 2015, Daimler, BMW et Audi ont ensemble racheté à Nokia sa filiale Here, l’ex-Navteq, pour 2,8 milliards d’euros.

Est-ce utile ? Est-ce faisable ?

Il est clair que le maillon faible de la conduite automobile, c’est l’homme : 90% des accidents automobiles sont dus à des facteurs humains. L’inattention, l’utilisation d’un téléphone au volant, la surestimation de ses capacités poussant à des vitesses excessives, la fatigue, la drogue et l’alcool qui dégradent les réflexes sont les multiples causes humaines, souvent additives, à l’origine des accidents. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,3 million de personnes dans le monde perdent la vie dans un accident de la route chaque année. Par ailleurs, les personnes âgées ou handicapées perçoivent leur impossibilité de conduire comme une aggravation de leur isolement.

Dès lors, mettre au volant un ordinateur doté de capacités sensorielles puissantes et dépourvu des limites biologiques de l’homme est tentant. La motivation est noble : tendre vers le zéro accident et le zéro mort. On attend aussi de l’automatisation de la conduite des économies d’énergie, une réduction des embouteillages et un gain de temps considérable. On peut aussi imaginer que la voiture relaie et soulage le conducteur dans des situations fatigantes et sans intérêt, comme la conduite dans un embouteillage, les longs parcours sur route dégagée ou encore les manœuvres urbaines comme le stationnement. Mais pour atteindre ces résultats, il faudrait que la machine elle-même soit exempte de failles, tant dans la conception que dans la gestion des décisions. Confier sa vie à des automates et des algorithmes impose le zéro défaut.

Soulignons d’abord qu’un nouveau vocabulaire est nécessaire pour rendre compte de cette nouvelle avancée technique. On ne devrait pas parler de « voiture autonome » mais de « voiture à délégation de conduite ». Une normalisation de ces niveaux de délégation de conduite a été élaborée. Ce terme de « délégation de conduite » à des ordinateurs permet en effet de couvrir une large gamme de situations. Conduire un véhicule sur un parcours varié est une tâche complexe. Une voiture à conduite automatique qui se subsisterait aux véhicules actuels devrait remplir les missions polyvalentes d’un conducteur. Les obstacles sont multiples : emprunter un itinéraire varié, sur des routes hétérogènes, en milieu urbain dense ou en rase campagne, faire face aux aléas du trafic, aux comportements imprévisibles des piétons et autres usagers et aux conditions météorologiques, aux changements de la configuration de la route, en cas de travaux par exemple… Cette compétence du conducteur, ce serait aux ordinateurs du véhicule de l’assurer en s’appuyant sur les informations stockées et sur celles acquises en temps réel par dialogue avec les autres véhicules et les infrastructures au sol. C’est là où le pari devient plus compliqué. S’il est relativement facile de faire rouler sans solliciter le conducteur une voiture sur autoroute dégagée, il faut que le véhicule soit en mesure d’atteindre une telle route par ses propres moyens et s’en dégager. Il faut donc définir à quel moment l’automatisme rend la main au conducteur s’il ne peut assurer en pleine sécurité une conduite en milieux variés. Il faut donc que le conducteur soit en permanence en situation de vigilance et que l’interface automatisme/humain soit parfaitement fiable. Même avec des pilotes expérimentés et dans un espace dégagé, les pilotes automatiques des avions sont parfois sources de confusion aux conséquences fatales.

La conduite automobile est en effet une tâche humaine complexe de plus en plus automatisée. Le travail du conducteur est assisté par de multiples copilotes prévenants. Ces outils vont de l’assistance à la tenue de trajectoire et au freinage, fonctions désormais largement déployées sur les véhicules neufs, à l’assistance au stationnement, à la régulation de vitesses liée au trafic et, ultimement, à la prise de contrôle totale dans les embouteillages. Ces assistances sont graduellement installées dans les véhicules de dernière génération, chaque nouveau modèle étant l’occasion de compléter l’équipement vers la prise en charge de fonctions nouvelles. Mercedes s’est fait une spécialité de ces équipements, aussi divers que coûteux, et sa Mercedes Classe S constitue un laboratoire roulant – et onéreux – de tous ces outils. Mais les véhicules de moyen de gamme ont aussi, parfois en dotation de base, des équipements qui auraient fait rêver il y a encore cinq ans. Il faut bien admettre que cette course en avant technologique ne fait pas mieux vendre les voitures et n’est plus entre constructeurs un élément suffisamment différenciant. C’est devenu un élément de confort et de sécurité auquel les automobilistes s’habituent et qu’ils ne souhaitent pas payer.

Où en est la délégation de conduite totale ? Une expérimentation onéreuse

Pour le moment, la délégation de conduite totale, qui fait de la voiture un véhicule réellement autonome à qui il s’agit d’indiquer la destination, n’est qu’un rêve. Les voitures sont soumises à des conditions de fonctionnement bien plus difficiles que les avions, dont les conditions d’usage sont plus simples à modéliser et à programmer. Pour atteindre une telle fiabilité, il faut multiplier les capteurs, les processeurs de traitement faisant appel à des algorithmes complexes et à l’intelligence artificielle (machine learning), et les automatismes pour se prémunir de la défaillance d’un composant ou d’un programme. Un tel équipement complexe ne peut qu’être très coûteux. Ainsi un laser 3D, ou lidar, coûte encore 50.000 euros pièce. Chaque prototype de la Google Car est équipé de machines représentant plus de 100.000 dollars. Comment prévoir toutes les situations auxquelles un conducteur pourrait être confronté ?

Il faut donc revenir à une réalité opérationnelle qui ne fera certainement pas rêver mais qui a plus de chances de se concrétiser rapidement. Toyota prône une approche pragmatique et graduelle qui parle de voiture autonome, par couches successives d’avancées techniques, mais non sans conducteur. L’humain, pour Toyota, doit en effet rester en permanence en situation de contrôle. Cette piste est la plus vraisemblable. Les constructeurs vont « simplement », même si le travail est déjà considérable, étendre progressivement le champ des automatismes déjà installés, en commençant par le très haut de gamme pour financer le coût de ces installations. Car l’un des aspects sous-estimés de la voiture autonome est son modèle d’affaire. Comment justifier un tel surcoût par véhicule, même si on peut penser que les progrès de l’électronique embarquée et des logiciels permettront d’en abaisser le coût ?

L’émergence d’un marché de véhicules professionnels ?

Il n’y a vraisemblablement que dans les usages professionnels que ces équipements pourront se justifier dans les prochaines années. Le projet CityMobil2, financé par l’Union européenne, a permis de tester cinq expérimentations de transport urbain autonome (Automated Road Transport Systems, ARTS) entre 2014 et 2016. Ces expériences ont permis de valider positivement le concept auprès des usagers en termes de confort, de service et de sécurité, sans enthousiasme particulier, et de tester leur sensibilité par rapport aux voitures autonomes. On voit en 2016 se multiplier ce type d’expériences dans des environnements variés. Il s’agit généralement de navettes de passagers autonomes adaptées aux espaces sous contrôle, comme les aéroports, les ports, les parcs d’attractions ou d’exposition. L’expérience menée par Keolis avec la firme française Navya porte ainsi sur deux navettes de 15 passagers sur une distance linéaire de 1,3 km à 20 km/h dans le quartier lyonnais de Confluence. Ces véhicules coûtent 200.000 euros.

Il faut également suivre les travaux d’Uber pour valider un modèle de conduite automatique hautement sécurisée qui permettrait de fournir le service sans devoir gérer les chauffeurs. Ce n’est pas une expérience anodine car Uber emploie 1 million de chauffeurs dans le monde. Quelques SUV Volvo XC90 ont été équipés pour tester le service dans les rues de Pittsburgh, avec toutefois un chauffeur à bord pour des raisons de sécurité et d’acclimatation des usagers. Dès fin 2016, il est prévu que la flotte comporte 100 véhicules, ceci dans le cadre d’un plan d’investissement de 300 millions de dollars copiloté par Volvo et Uber pour commercialiser des voitures autonomes en 2021. Mais si on estime que le coût total d’un chauffeur Uber en France ne dépasse pas 60.000 euros par an, il faudrait que le coût supplémentaire d’un véhicule autonome soit significativement inférieur pour prendre ce risque commercial. L’expérience de taxis autonomes de Singapour, qui a démarré mi-2016, porte sur un test plus modeste de véhicules électriques rendus autonomes par une start-up, nuTonomy, spécialisée en robotique et intelligence artificielle. Il s’agit de 6 Renault Zoe et Mitsubishi I-MiEV qui opèrent à partir d’emplacements précis dans un quartier d’affaires de 200 hectares. Ces voitures ont toutefois un chauffeur prêt à prendre les commandes. L’objectif de la start-up est de réduire le nombre de voitures circulant à Singapour de 900.000 à 300.000. Les véhicules lourds comme les engins de manutention, en site propre, et les poids lourds profiteront certainement de l’avancée de ces techniques.

Carlos Ghosn, parmi d’autres dirigeants, s’est risqué à annoncer en 2016 un plan précis en trois étapes pour Renault et Nissan : conduite automatique dans les bouchons en 2016, conduite automatique sur autoroute en 2018 et conduite en ville en 2020. La conduite automatisée en toutes circonstances ne pourrait être imaginée qu’à partir de 2025. Dans le concert des effets d’annonce que ne va pas manquer de susciter le Mondial de l’automobile de Paris, il sera intéressant de distinguer les constructeurs en fonction du caractère réaliste sur le plan économique de leurs projets de voitures à délégation de conduite.

Deuxième opérateur culturel du changement de paradigme : la métamorphose des usages

Nos parents rêvaient d’avoir une voiture. Nos enfants ne passent même plus le permis de conduire. Pour beaucoup de jeunes, la voiture est un symbole du XXe siècle. Obsolète. Ce qu’ils veulent, c’est la mobilité, pas l’automobile. C’est un grand défi pour les constructeurs, plus à l’aise dans la production que dans le service. La multiplication des expériences contribue à faire rapidement bouger les lignes. Le véhicule électrique en est un grand bénéficiaire.

Le marché de l’automobile est la résultante d’une composante rationnelle et d’une composante émotionnelle et statutaire. Pour beaucoup, une voiture est un objet industriel qui permet d’aller d’un point A à un point B. Mais, dans la pratique, les comportements des conducteurs ne sont pas aussi dépassionnés. Or, pour transformer durablement les usages de l’automobile, il faudrait en pratique que la possession d’un véhicule attaché à ses propres besoins ne soit qu’un cas très marginal. L’électrification de l’automobile pourrait contribuer à ce processus de dissociation entre la possession et l’usage.

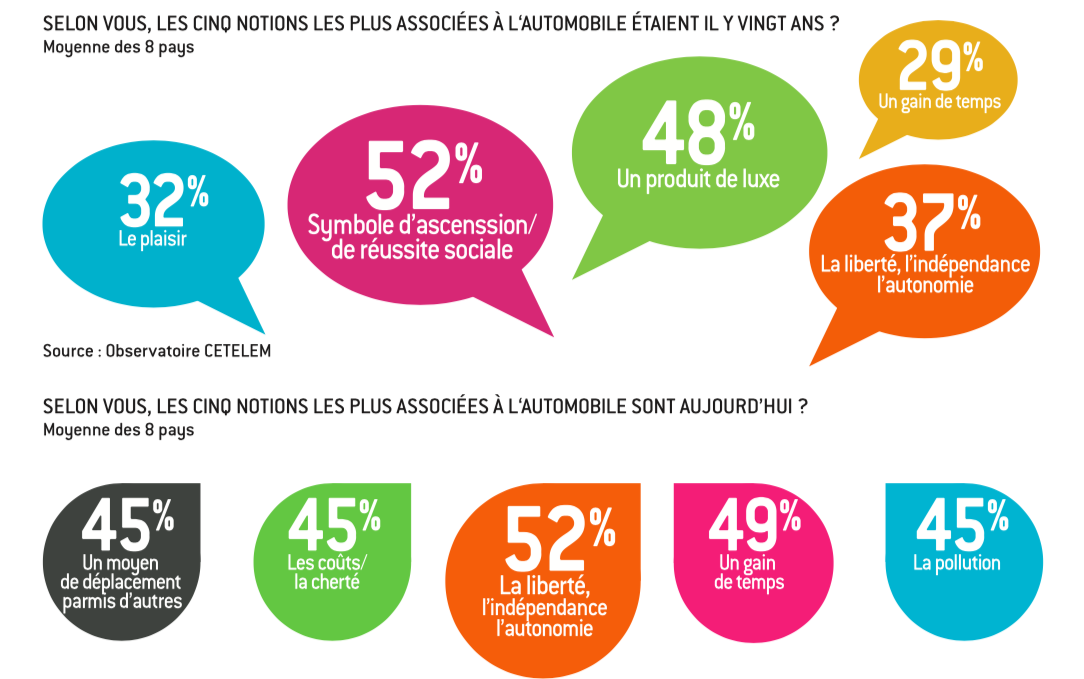

L’Observatoire Cetelem de l’automobile publie régulièrement depuis trente ans des études qui font autorité sur la relation du public avec l’automobile. Cette source d’informations, internationale, est précieuse pour comprendre la nature complexe des rapports du consommateur avec l’automobile. Il y a un écart flagrant entre ce que les clients souhaitent et ce qu’ils font réellement. Or, pour les constructeurs, seuls comptent les achats réels.

La comparaison des données de l’Observatoire Cetelem de l’automobile sur vingt ans montre bien une inflexion des motivations d’achat. Le plaisir, qui dominait il y a vingt ans, n’est plus, officiellement, l’image que projette l’automobile. Il en est de même pour la dimension symbolique d’ascension sociale. D’après l’édition 2014 de l’Observatoire Cetelem, ce qui caractérise aujourd’hui l’automobile est plus le sentiment d’une banalisation utilitaire du produit, un coût de possession élevé et une empreinte forte sur l’environnement.

Graphique 1 : Que pensent les clients de l’automobile ?

Source :

Observatoire CETELEM

La révolution de l’autopartage : les véhicules électriques Autolib’

Privilégier l’usage à la propriété est l’ambition qui anime tous les projets d’autopartage. Partant du constat que les voitures restent immobilisées 97% du temps en ville, mettre à disposition des voitures en partage permet à plus de personnes de bénéficier de la souplesse du service rendu par l’automobile sans devoir en faire l’acquisition. La transformation du modèle d’usage de l’automobile se concrétise par plusieurs expériences à grande échelle qui permettent de valider les innovations techniques qui sont indispensables pour assurer la circulation et la mise à disposition de véhicules aux utilisateurs occasionnels. Alors que 93% des Français réaffirment leur désir de posséder leur automobile, le défi est de taille. Plusieurs composants techniques doivent être maîtrisés pour assurer un service de qualité, attractif et rentable pour les opérateurs.

La complexité de ces projets réside dans l’accumulation de contraintes techniques et financières pesant sur des systèmes entièrement nouveaux qui n’ont jamais été expérimentés à grande échelle dans le monde. Du succès de ces opérations majeures dépend la crédibilité opérationnelle d’un nouveau modèle de déplacement urbain comme, en grande partie, l’image du véhicule électrique.

Le succès d’Autolib’, qui va fêter son cinquième anniversaire en décembre 2016, n’en est que plus méritant. Comme dans tout système, la performance dépend de l’élément le plus faible… Or le cahier des charges Autolib’ accumulait les contraintes sans compromis, ce qui mettait le délégataire dans un système risqué pour lequel la rentabilité économique ne pouvait être calculée par aucun référentiel éprouvé. Plusieurs points critiques ont pu être maîtrisés par les concepteurs et l’opérateur du projet, Bolloré, qui est responsable de toutes les dimensions :

- il s’agit d’un système d’autopartage en « trace directe » : on prend le véhicule à un point A et on le rend en B. Ceci implique la disponibilité du véhicule – prêt à fonctionner, batterie chargée, propre – en A, puis, ultérieurement – 90 minutes dans le cas de Paris –, d’une place en B. Les risques de debalancing sont considérables et on ne peut faire circuler une voiture de 1 tonne comme un vélo, alors même que l’expérience de Velib’ démontre la complexité opérationnelle du problème d’équilibrage ;

- les véhicules ont tous été électriques dès le lancement du système, fin 2011, conformément au cahier des charges, grâce à la collaboration industrielle avec Pininfarina. Or il n’y avait pas sur le marché de véhicule capable de répondre aux spécifications. La réalisation industrielle d’une flotte de plusieurs milliers de véhicules électriques (3.000) était en soi un des risques majeurs du Les contraintes industrielles ont conduit à une montée en charge plus lente, mais les engagements ont été tenus et Bluecar a été livré dès juin 2012, quelques mois après le démarrage du système – la réalisation des travaux de génie civil en surface, plus complexes qu’en parking souterrain, pour aménager les places de stationnement en surface sur 1.000 emplacements sur 26 communes a été également un pari audacieux dans un court délai, le principe du système exigeant un nombre immédiat significatif d’emplacements équipés pour accueillir et recharger au moins quatre véhicules, dont deux emplacements de recharge pour d’autres véhicules électriques ;

- le tarif a été incitatif pour attirer un nombre significatif d’utilisateurs et les détourner de leur usage quotidien ou occasionnel d’une voiture personnelle. Pour la première fois, Autolib’ a fait du véhicule électrique une réalité de masse, aux yeux de Le syndicat mixte Autolib’ ambitionne toujours d’établir un modèle économique innovant pour le véhicule électrique qui défait le lien de propriété entre l’automobiliste et son véhicule. Or cette initiative a trouvé sa place dans une offre de transport déjà abondante en Île-de-France en offrant une alternative crédible à la possession d’un véhicule.

La perception que les usagers ont de la qualité du service et de ses bénéfices comparés aux autres modes de transport joue un rôle clef dans le succès de ce type d’initiative et dans l’image du véhicule électrique. Plusieurs conditions doivent être réunies :

- garantir la simplicité d’accès au service ;

- maîtriser sa disponibilité, pour en maximiser la demande ;

- définir et entretenir une politique commerciale attractive.

La maîtrise de la disponibilité du parc de véhicules et des places de stationnement est une condition essentielle de succès du dispositif auprès des usagers. Elle permet d’éviter une qualité très dégradée et de surcoûts majeurs pour le prestataire comme pour la collectivité, chacun susceptible de fragiliser la pérennité du dispositif.

La garantie d’un modèle économique pérenne, équilibré et compétitif pour la collectivité conditionne le succès de cette expérience et sa place dans l’offre de transport existante. Lancer une offre innovante en matière de transport public, réclamant des infrastructures significatives, ne peut s’envisager que dans la durée. Autolib’, projet très innovant et visible, a pour défi de prouver sa pertinence pour la collectivité au sein de l’offre de transport existante. Le syndicat mixte Autolib’ a stipulé très clairement que la subvention pour compensation de service public qu’il pourrait verser au délégataire ne saurait en aucun cas consister en une compensation de déficits de l’activité. Au contraire, le syndicat mixte envisage cette subvention comme une participation à des investissements permettant au délégataire d’accomplir sa mission de service public plus efficacement.

Comme tout système innovant, Autolib’ compte une part de risques dont la gestion raisonnée fait l’objet, au fil du temps, d’une gouvernance appropriée entre l’autorité concédante et le gestionnaire. Beaucoup d’inquiétudes présentes à l’origine du projet ne se sont pas concrétisées. Certes, l’entretien des véhicules pose problème, mais le système fait peu l’objet de dégradations ou d’usages déraisonnés. Avec 17.000 locations par jour pour 4.000 voitures en circulation et 5.800 bornes, la collectivité et le concessionnaire sont satisfaits des quatre premières années pleines d’exploitation, même si le système n’est pas rentable compte tenu des coûts d’infrastructure (50.000 euros par station). Toutefois, il semblerait qu’il soit en 2016 proche de l’équilibre en exploitation, avec 500.000 utilisateurs par mois.

En dehors d’Autolib’, emblématique par sa taille, plusieurs systèmes d’autopartage se sont développés en France. Yélomobile a été mis en place à La Rochelle avec 50 voitures. À Nice, le service Auto Bleue offre deux modèles de tarification, un sans engagement pour 8 euros de l’heure, et un abonnement pour un engagement mensuel de 50 euros facturant l’usage 5 euros de l’heure. Le service comprend des Peugeot iOn, des utilitaires et des Mia.

À l’étranger, plusieurs opérations existent ou sont en chantier. La ville de Reggio Emilia, 170.000 habitants, vivait 86 jours par an avec des poussières au-delà du seuil légal européen PM10. Le lancement, dès 2000, d’une opération de location de véhicules électriques, Econoleggio, a permis aux habitants de disposer en 2012 d’un véhicule électrique pour 487 habitants, avec 349 voitures électriques. Cette opération est très suivie en Italie, pays qui, globalement, a tardé à développer des alternatives à la voiture individuelle à essence et se trouve confronté tant à l’engorgement de ses villes qu’à des niveaux très élevés de pollution. Le programme a d’ailleurs été étendu en 2015 aux villes de Modène et Imola avec 95 nouveaux véhicules électriques.

Mobility en Suisse, Zipcar aux États-Unis et en Grande-Bretagne, Communauto à Montréal sont des exemples réussis d’intégration de l’autopartage dans les solutions de transport. Les voitures thermiques coexistent avec des voitures électriques. Daimler s’est engagé en 2008 à Ulm, en Allemagne, puis sur le plan mondial à partir de 2012, à proposer un service d’autopartage, Car2go, basé sur la location d’une Smart électrique en trajet point à point. Trente villes sont aujourd’hui desservies et Car2go revendique 1,2 million de clients.

Le succès d’Autolib’ a conduit au développement du service à Bordeaux et à Lyon, de même que dans les villes d’Indianapolis, Londres, Turin et Singapour. Cette dynamique internationale valorise pleinement le pari francilien du Groupe Bolloré. Autour de ses batteries, le groupe Bolloré a développé une gamme de solutions à travers sa filiale Blue Solutions. Il vise aussi le marché des autobus électriques, notamment pour la RATP qui s’est engagé à supprimer ses 4.500 bus diesel en 2025.

Un indicateur du changement des mentalités : le succès du covoiturage

Le covoiturage est le fruit de la rencontre de l’antique auto-stop et du Web contemporain. Pour éliminer le caractère aléatoire et, le cas échéant, risqué de l’auto-stop, le covoiturage organise une place de marché sur le Web rapprochant l’offre de sièges disponibles dans les voitures privées et la demande de voyage. L’intérêt est de qualifier le conducteur, identifié et dont la prestation a été évaluée par ses précédents passagers, et d’organiser le rapprochement. Cette formule, qui implique une participation aux frais de la part du voyageur occasionnel, est un système qui s’inspire des mécanismes de sites de commerce entre particuliers et a beaucoup de succès par sa souplesse et sa transparence. Le covoiturage répond aux besoins de déplacement de long cours mais aussi aux trajets domicile-travail. C’est une des rares formules offertes aux populations « autodépendantes » des grandes périphéries ou du monde rural dépourvues d’alternatives collectives régulières à l’usage de la voiture individuelle.

Les sites de covoiturage ont rencontré un grand succès lors de leur démarrage auprès des 25-35 ans. Mais, avec la dynamique impulsée, le système touche toutes les catégories d’âge et de statut social. Covoiturage.fr, créé en 2004 par un entrepreneur emblématique de la French Tech, Frédéric Mazzella, s’est transformé en Blablacar. Ce site est devenu une référence du covoiturage longue distance. BlaBlaCar assure de fait un service public de transport, contribuant à la mobilité sur les territoires et donc renforçant l’attractivité des zones peu desservies par les transports publics. Or la richesse de ce modèle s’appuie sur des individus volontaires, marginalement indemnisés, assurant de fait un service public apprécié et convivial. Ces nouveaux modèles étaient inconcevables il y a seulement dix ans.

BlaBlacar, qui se développe largement à l’étranger et a franchi le cap des 10 millions d’usagers, a quelques concurrents en France, avec des modèles différents. Ils peuvent être collaboratifs et totalement gratuits, ciblés sur un territoire, comme tribu-covoiturage.com ou covoiturage-libre.fr. Laroueverte. com vise des collectivités ou des entreprises, Covivo.fr propose un covoiturage dynamique qui permet à un conducteur d’être informé en temps réel de tous les passagers potentiels souhaitant aller dans la même direction. Les grands opérateurs de transport s’y intéressent également en complément de leur offre. Ainsi la SNCF a créé IDVroom, service de covoiturage au quotidien ciblé sur les trajets domicile-travail et offre, après le rachat d’Ecolutis, un service d’organisation de plateforme courte distance pour les collectivités en complément du service ferroviaire classique. IDVroom revendique le leadership sur ce marché naissant avec 150.000 utilisateurs réguliers. Mais s’il est difficile de rentabiliser un tel service alors que la population a des pratiques horaires irrégulières, le marché des entreprises est plus ouvert à ce mode d’organisation. Mais rien n’empêche alors les salariés d’une même entreprise à s’auto-organiser sans passer par une plateforme. Il faut donc une incitation forte et la SNCF propose, par exemple, le parking gratuit dans ses gares.

Les constructeurs automobiles ne peuvent négliger ce marché qui concerne déjà plus de 20% de la population. PSA a investi dans Wedrive et Renault coopère avec la société WayzUp, spécialisée dans les marchés aux entreprises. Lors de son édition 2016, le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, où les constructeurs sont de plus en plus présents, n’a pas insisté seulement sur les prouesses techniques des voitures connectées et autonomes, mais aussi sur la fonction de mobilité qui ne peut, selon des constructeurs comme Ford, que faire appel à plus de partage. GM a même présenté, en même temps que sa nouvelle voiture électrique d’entrée de gamme, la Bolt, son accord avec Lyft, opérateur de covoiturage, où il a investi 500 millions de dollars, comme modèle d’évolution. Or plus d’usage de chaque véhicule produit implique moins de volume de production ! Il est admis qu’un véhicule en autopartage remplace sept voitures en pleine propriété, qui restent 97% du temps inutilisées et occupent donc l’espace.

Les perspectives de la voiture électrique

« Mon cher confrère, Certainement, je suis partisan de l’automobilisme et j’ai la conviction que le cheval aura vécu, comme bête de trait, dès que le moteur électrique pratique sera trouvé. Les bienfaits en seront incalculables : plus de bien-être, les distances plus rapprochées encore, un nouvel instrument de civilisation et de fraternité. Cordialement à vous. »

Lettre d’Émile Zola à M. Merlet, 1897.

Les faux départs de la voiture électrique : la Jamais Contente, la Duc, l’électrolette et les autres…

La citation de Zola en témoigne, la voiture électrique n’est pas une idée neuve. À l’aube du XXe siècle, trois types de motorisations s’affrontaient : la vapeur, en déclin ; l’essence, en plein essor ; et l’électricité, qui suscitait déjà beaucoup d’espoir. Mais si la technique du moteur électrique est assez rapidement maîtrisée, se pose le problème du stockage de l’électricité dans des accumulateurs au plomb qui pénalisent le poids total du véhicule et donc ses performances. Un opiniâtre créateur, Charles Jeantaud, participe sans succès à deux courses Paris-Bordeaux avec son véhicule électrique à traction avant. Il produit un véhicule électrique, la Duc, qui bat le premier record de vitesse à 63,15 km/h en décembre 1898. Ce record sera battu par un autre véhicule électrique devenu célèbre, la Jamais Contente de Camille Jenatzy, qui dépasse les 105 km/h le 29 avril 1899.

Le succès du fiacre électrique Kriéger, réservé au service urbain, est en revanche bien réel. Il apparaît à l’époque assez naturel de débarrasser les villes, modernisées et aérées, des chevaux qui les encombrent pour les remplacer par un véhicule propre et non bruyant. Louis Kriéger dote son fiacre électrique de deux moteurs agissant en parallèle sur les roues avant, solution qui préfigure la traction avant. Kriéger produit également une petite voiture, l’électrolette, et en 1900 parcourt 152 kilomètres sans recharger les batteries de sa voiture, ce qui est une performance toujours enviable aujourd’hui.

La « Jamais contente », véhicule électrique construit en 1899 par le belge Camille Jenatzy, est le premier véhicule à avoir franchi le cap des 100km/h.

Construit en 1884 par le britannique Thomas Parker, ce véhicule pourrait être la première voiture électrique au monde.

Mais le moteur à gaz de pétrole a écrasé les autres solutions pendant plus d’un siècle. Le renouveau de la voiture électrique est resté longtemps un sujet anecdotique. Aucun constructeur n’y consacrait des efforts significatifs. L’EV1 fut la première voiture électrique de série. Elle fut produite il y a vingt ans par General Motors aux États-Unis entre 1996 et 1999 pour répondre aux normes environnementales de l’État de Californie. Cette voiture était uniquement disponible en location longue durée et non à la vente. GM loua plus de 800 voitures EV1 sur les 1 100 produites, les véhicules loués devant être restitués à GM après le terme de la location de trois ans. Disponibles en Californie et en Arizona, elles pouvaient être louées et entretenues chez les concessionnaires Saturn. Le programme s’est arrêté en 2001, GM jugeant qu’il n’atteindrait jamais la rentabilité. La destruction en 2006 par GM, qui refusait d’en prendre la responsabilité, de la quasi-totalité du parc de ces véhicules innovants a fait l’objet d’une polémique dont porte témoignage le documentaire.

Qui a tué la voiture électrique ?

Un premier programme de promotion du véhicule électrique a été initié en France en 1970 par EDF, qui a lancé un programme de recherche portant sur le test de plusieurs véhicules légers électrifiés, dont des Renault R4 et R5. Un véhicule, le CGE Grégoire, sera même commercialisé. Avec une vitesse de 75 km/h, il avait une centaine de kilomètres d’autonomie. Ce fut un échec commercial. En 1990 fut lancé le Programme de recherches et d’innovation dans les transports terrestres (Predit), dont l’objectif était l’exploration des conditions de production d’un véhicule électrique de série. Un fonds de soutien aux véhicules électriques fut créé en 1991 et, en 1993, le ministère de l’Industrie lança un appel d’offres : 22 villes françaises sont pilotes et des bornes de recharge y sont installées par EDF. Ce programme a permis de tester des véhicules, dont le concept-cars Citela de Citroën et Zoom de Renault, et des équipements de recharge. Fin 1996, 3.475 véhicules électriques (Citroën AX, Saxo, Berlingo, Peugeot 106, Renault Clio, Twingo et Express) circulaient en France. Mais ce programme ambitieux a été globalement un échec en raison du manque de performances des batteries nickel-cadmium, du coût des véhicules et, surtout, du désintérêt du public.

L’hypothèse de l’air comprimé

L’air comprimé a été également expérimenté, mais sera vite abandonné, faute d’autonomie pour le volume embarqué et en raison d’un rendement médiocre. Toutefois, l’idée persiste. Elle a été reprise en France par un inventeur tenace, Guy Nègre, qui a tenté d’industrialiser ses véhicules à air comprimé, notamment en Inde par Tata. Cette idée avait trouvé une nouvelle crédibilité avec le projet PSA, qui avait annoncé maîtriser une solution innovante et viable avec son véhicule hybride/air, financé notamment dans le cadre du programme gouvernemental de recherche sur la voiture à très faible consommation V2L (« Véhicule 2 litres aux 100 kilomètres »). Sans être vraiment ni nouvelle ni révolutionnaire, cette solution présentait l’intérêt d’être hybride, c’est-à-dire de n’utiliser la solution pneumatique que sur de courtes distances, en ville notamment, et de recourir pour les autres situations à un petit moteur essence. PSA avait aussi misé sur une autre solution atypique, l’hybride diesel, avec des véhicules aboutis, DS5 et 508, qui ont en 2013 représenté un succès réel sur le marché. Las, dans la remise à plat de son portefeuille, ces deux solutions n’ont pas survécu au réalisme de Carlos Tavares, comme d’ailleurs le partenariat avec Mitsubishi sur le véhicule électrique, avant que le groupe annonce, en mai 2016, une très forte ambition en matière de véhicule électrique avec la sortie, d’ici à 2021, de 11 nouveaux modèles, 4 véhicules électriques et 7 voitures hybrides rechargeables, conçus en partenariat avec Dongfeng. Pour avoir moins souffert de la crise que son concurrent historique, Renault, qui avait misé sur la voiture électrique dès 2009, continue dans cette voie, soutenu par son partenaire Nissan.

Dans ce marché complexe, conservateur, mu par des ressorts

psychosociologiques multiples et contradictoires, le client individuel hésite à se lancer dans un choix technique et économique qui lui paraît incertain. En effet, d’après le baromètre Aramisauto.com/Sofres, publié en juin 2016, sur « les Français et l’automobile », les personnes interrogées sont 68% à considérer que dans vingt ans ils seront 40% à rouler en véhicule hybride et 32% en électrique, et saluent la capacité d’innovation de l’industrie automobile, qu’ils sont 48% à juger de même niveau que les autres secteurs. Ils affirment, à 43%, que la principale motivation pour changer de motorisation est le souhait de moins polluer et sont prêts, à 20%, à opter pour un véhicule hybride et, à 5%, pour un véhicule électrique. Néanmoins, la même étude met en évidence que 57% des automobilistes ne sont pas prêts à changer de motorisation lors de leur prochain achat ! Le manque de performance attribué aux véhicules alternatifs, de même qu’une moindre sensibilité au prix du carburant et à la consommation motivent cette réticence à passer à l’acte. Il y a donc clairement une ambiguïté entre un intérêt général pour les véhicules innovants et un fort conservatisme dans les choix concrets. Ce constat incite les constructeurs à la prudence.

Comprendre la voiture électrique

Si la voiture électrique reste encore inconnue du grand public, c’est que, jusqu’en 2000, c’était un concept théorique. Seuls quelques véhicules marginaux ou utilitaires, lents et à l’autonomie limitée, pouvaient être observés. Pour sortir de cette image peu flatteuse, les constructeurs et leurs équipementiers ont dû imaginer des véhicules nouveaux attractifs en partant des composants disponibles et maîtrisés. Les premières voitures électriques commercialisées ont été des voitures « électrifiées » (Citroën Saxo, Peugeot 106, Renault Fluence, Renault Kangoo…), où le moteur électrique se substituait au moteur thermique sans que la masse du véhicule ait été diminuée. Les constructeurs ont dû trouver, d’une part, des solutions pour embarquer un maximum d’énergie avec un encombrement et un poids minimaux et, d’autre part, chercher à minimiser le temps de rechargement. Le coût de la batterie et sa durée de vie comme la sécurité de fonctionnement étaient également des paramètres critiques, mal documentés.

Ces facteurs de performance ont rapidement évolué dans le temps compte tenu de l’évolution des techniques et de la courbe d’expérience des constructeurs de véhicules. Les véhicules de nouvelle génération ont été conçus d’origine pour une motorisation électrique (Renault Zoe, Nissan Leaf, Bluecar Bolloré, Tesla S et X, BMW i3…). Les véhicules électriques futurs seront à la fois plus légers et d’architecture différente. Le quadricycle Renault Twizzy (685 kg) ou le tricycle Toyota i-Road (300 kg), véhicule exploité en autopartage à Grenoble, préfigurent des véhicules urbains réellement nouveaux.

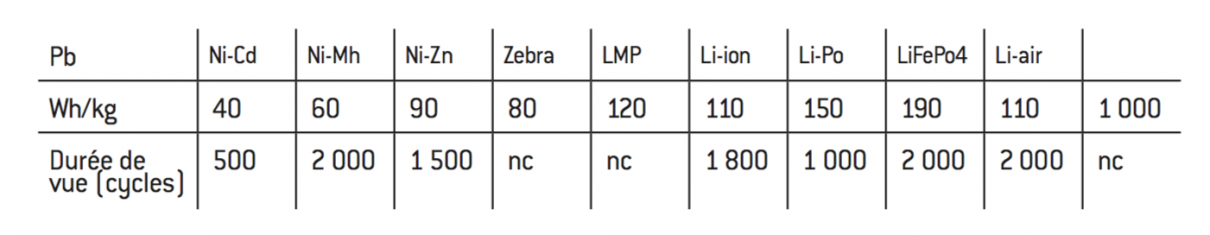

Tableau 1 : Caractéristiques des types de batteries

Source :

AVEM.

Pb : plomb. Ni-Cd : nickel cadmium. Ni-Mh : nickel métal hydrure. Ni-Zn : nickel zinc. Zebra : chlorure de sodium. Li-ion : lithium ion. Li-Po : lithium polymère. LiFePo4 : lithium phosphate. Li-air : lithium dioxygène.

Étude PwC 2014.

La capacité des batteries se mesure par leur densité énergétique exprimée en watts par kilogramme (Wh/kg). Les véhicules électriques à batteries souffrent d’un handicap considérable par rapport aux véhicules à carburant fossile : leur densité énergétique est de vingt fois inférieure. La technologie des batteries a connu récemment des progrès significatifs quant au rapport poids/ puissance. Les premiers véhicules électriques étaient équipés de batteries au plomb, puis sont apparues les batteries nickel-cadmium qui ont équipé la première génération de véhicules électriques récents. Aujourd’hui, les voitures électriques les plus courantes sont équipées de batteries lithium-ion.

Mesurés dans des conditions normales d’utilisation, les véhicules les plus performants ont une autonomie généralement estimée, selon les modèles, entre 50 à 70% de la capacité théorique annoncée par les constructeurs dans des conditions optimales. Même si la distance moyenne journalière parcourue en France est de 25 kilomètres, cette autonomie, dans des conditions normales de confort est de l’ordre de 100 à 120 kilomètres. Elle est jugée insuffisante par les utilisateurs, qui souhaitent donc pouvoir disposer sur leur parcours de capacités de recharge. La pratique observée au cours des premières années d’exploitation de véhicules électriques est que 90% des recharges se font soit à domicile, soit en entreprise. Néanmoins, l’autonomie est le principal frein à l’achat d’un véhicule électrique. En effet, sur les intentions d’achat d’un véhicule neuf, 1,6% des personnes pensent à un véhicule électrique, contre 33% à un véhicule hybride1. Une étude menée en Californie en 2013 par le California Center for Sustainable Energy démontre que seulement 9% des consommateurs sont satisfaits par une voiture électrique affichant 160 kilomètres d’autonomie réelle, alors que ce taux passe à 70% lorsque la barre des 320 kilomètres (200 miles) est dépassée. Elon Musk a toujours affirmé que le seuil de déclenchement d’un large intérêt pour le véhicule électrique se situait à ce seuil des 200 miles. Nissan a repris en France une campagne massive de publicité sur son véhicule Leaf, première voiture électrique pour le nombre d’unités vendues dans le monde, en garantissant 200 kilomètres d’autonomie. Renault et Nissan affirment que pour 2017 leurs voitures vedettes Zoe et Leaf dépasseront 300 kilomètres d’autonomie réelle avec une nouvelle batterie de 40 kWh développée par LG. C’est dire que la bataille de l’autonomie, à prix constant, est un enjeu majeur pour les constructeurs. Bonne nouvelle, dans ce contexte, General Motors vient d’annoncer que sa voiture d’entrée de gamme Chevrolet Bolt EV atteint les 238 miles, soit 383 kilomètres, d’autonomie.

La problématique de la recharge

Dans le contexte actuel, les bornes sont perçues par les utilisateurs comme un élément de sécurité rassurant. Elles représentent donc à ce titre un facteur majeur d’une acceptabilité plus large des véhicules électriques. Elles sont par ailleurs indispensables aux utilisateurs qui n’ont pas accès à domicile à une capacité de recharge privée. Une borne est en fait un équipement contenant une prise électrique permettant une recharge des batteries embarquées dans des conditions de sécurité conforme aux normes. Il existe plusieurs types d’équipements répondant à cet objectif. Ces prises peuvent être de simples prises conventionnelles, que l’on trouvera chez des particuliers pour un usage individuel courant, ou des appareils permettant la charge de plusieurs véhicules simultanément et pouvant intégrer des outils de comptage et de facturation de la consommation électrique. Les équipements d’accès public peuvent être des bornes lentes, accélérées ou rapides. Les bornes peuvent être installées sur la voie publique, dans des parkings publics, des sites commerciaux ou des sites d’entreprises, ou en accès réservé dans des sites dédiés. La fourniture d’électricité peut être gratuite ou payante. Le coût d’installation dépend de la performance attendue, du nombre de prises disponibles et des équipements attenants. Les bornes répondent à trois types d’usage distincts, en fonction de la durée de la charge :

- 16A monophasé : 3 kVA, considéré comme la recharge normale, d’une durée de 8 heures ;

- 32A triphasé : 22 kVA permettant une recharge accélérée ;

- 63A triphasé : 43 kVA, permettant une recharge rapide, 80% de la capacité de la batterie en 30 minutes.

L’autonomie par minute de charge est largement en défaveur du véhicule électrique à batteries par rapport aux véhicules à essence et diesel, mais aussi gaz ou hydrogène. La technologie des superchargeurs exploitée par Tesla permet de charger 50% de la batterie en vingt minutes.

Le véhicule électrique se développe avec le soutien des pouvoirs publics

« Climat : “Une partie de la solution passe par la technologie” », interview de Carlos Ghosn par Marie-Pierre Gröndahl et Anne-Sophie Lechevallier, Paris Match, 29 novembre 2015.

Le développement des véhicules électriques se heurte d’abord, parmi d’autres réticences face à un produit et à un marché de l’occasion inconnus, à la question de l’autonomie. Lancinante, cette question est toutefois peu pertinente dans la vie courante où il y a très peu de risques d’épuiser les batteries dans les migrations alternantes quotidiennes qui excèdent rarement quelques dizaines de kilomètres et représentent le cas d’usage le mieux approprié au véhicule électrique. Néanmoins, l’insuffisante autonomie semble devoir être un frein et une pomme de discorde entre constructeurs et responsables des infrastructures publiques qui ne voient pas l’intérêt économique à développer des bornes coûteuses et sans retour sur investissement. Les constructeurs se plaignent du manque d’infrastructures de recharge, les pouvoirs publics considèrent qu’il n’y a pas assez de véhicules électriques en circulation pour justifier des investissements massifs, d’autant plus que les pratiques d’usage restent difficiles à anticiper. Selon Carlos Ghosn, « la vitesse à laquelle ce marché se développera dépend, encore une fois, de l’infrastructure de charge. Quand ce sera devenu rassurant pour le consommateur, les volumes augmenteront mécaniquement2 ». Or 90% des charges se font à domicile ou sur le lieu de travail. Le livre vert sur les infrastructures de charge prévoit l’installation de 4 millions de bornes en France d’ici à 2020, soit dix fois plus que de véhicules électriques potentiellement en circulation à cette époque.

L’enjeu crucial des infrastructures de charge

La problématique de la disponibilité des points de recharge a pris une dimension majeure dès le lancement des premiers véhicules. Rompant avec le rituel familier de l’arrêt à la pompe, la durée de la recharge électrique, associée à l’autonomie jugée insuffisante des batteries, est immédiatement apparue comme un frein à l’adoption du véhicule électrique. Des articles critiques sur la faible autonomie et le caractère aléatoire de la disponibilité des points de recharge allaient rapidement créer une mauvaise image autour du véhicule électrique. De ces débats initiaux est sortie la conviction qu’il fallait que cette démarche de recharge soit aussi facile que faire un plein de carburant. Il fallait donc pour développer la confiance que les constructeurs adoptent des normes communes et que la visibilité suffisante de bornes rassure les conducteurs.

L’utilisateur souhaite, en temps réel, à partir de son véhicule ou de son smartphone, pouvoir précisément géolocaliser une borne, disposer de l’itinéraire pour l’atteindre, s’assurer de sa disponibilité au moment où il y accédera, être sûr de la comptabilité avec son véhicule. Sur place, il doit pouvoir s’alimenter et régler sa consommation sans difficulté. L’idéal est de se rapprocher de la pratique connue des stations-service de carburant : identification, approvisionnement, paiement. Cette logique s’applique également aux autres types de carburant, GNV ou hydrogène.

La demande des utilisateurs, des constructeurs et des collectivités locales répond à des logiques différentes. Comme il s’agit d’un équipement coûteux et sans rentabilité évidente compte tenu de la valeur moyenne d’une recharge (de l’ordre de 2 euros pour une voiture particulière), le nombre d’équipements ne peut pas être élevé si l’on cherche une utilisation fréquente de chaque installation. En même temps, le nombre élevé de bornes, disponibles et visibles, est un facteur de nature à rassurer les utilisateurs et les clients potentiels de véhicules électriques. Il y a donc un arbitrage à opérer entre ces objectifs contradictoires.

L’optimisation du maillage dépend de plusieurs facteurs, le premier étant l’adaptation des bornes à la fréquentation et au mode d’utilisation du véhicule électrique. Comme une charge prend de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, un véhicule va immobiliser une borne pour une durée aléatoire. Compte tenu de la rareté des véhicules électriques en circulation – le marché annuel, certes en progression, ne représente que 1% des immatriculations et le stock moins de 60.000 voitures particulières en circulation – et des pratiques encore méconnues de leurs conducteurs, on est, dans l’état actuel des connaissances, conduit à raisonner sur des bases plus déductives que statistiques. Il paraît logique de faciliter la recharge des batteries dans les endroits où les utilisateurs ont un intérêt naturel à rester le temps nécessaire plus que dans les lieux de passage. Ce sont donc dans des lieux de stationnement prolongé que l’on va installer en plus grand nombre les bornes les plus lentes et les moins coûteuses, et le long des axes de circulation que l’on va installer les bornes rapides. C’est alors une logique de corridor répondant à un cas d’usage encore très peu fréquent, le voyage de longue distance en véhicule électrique.

Pour exploiter le potentiel de ces bornes, l’utilisateur doit être en mesure de les repérer, quel que soit leur statut, ce qui implique une cartographie exhaustive des ressources. Un Répertoire national des infrastructures de recharge des véhicules électriques a été créé en septembre 2014 dans le cadre de la politique open data de l’État pour fédérer l’ensemble des données publiées par les acteurs de la filière.

Ensuite, l’utilisateur doit être en mesure d’être identifié par la borne afin de pouvoir recharger et payer sa recharge. C’est ce que l’on appelle l’« itinérance électrique », sur le modèle du système de téléphonie mobile. Plusieurs réseaux distribuent des cartes d’identification pour accéder à leurs services propres. Il est donc indispensable qu’un utilisateur, quel que soit son type d’abonnement, puisse être reconnu. Les systèmes de supervision des bornes sont propres aux opérateurs : CNR, E-totem, Freshmile, G2mobility, MOPeasy, Sodetrel, Spie, Vinci Énergies… Ces plateformes techniques doivent être en mesure de dialoguer et d’être accessibles aux plateformes de monétique comme KiWhi Pass. L’accessibilité des bornes – identification et paiement – implique entre tous les acteurs le partage d’un protocole d’interopérabilité. C’est la mission que s’est donnée le Groupement pour l’itinérance des recharges électriques de véhicules (Gireve), société commerciale privée, créée en juillet 2013, qui regroupe EDF, ERDF, CNR, la Caisse des dépôts et Renault, avec trois objectifs :

- référencer les points de charge : Gireve veut offrir aux opérateurs de mobilité un accès simple et unique à une information précise et fiable sur les points de charge déployés : localisation, horaires d’ouverture, conditions d’accès au service, puissances et modes de charge disponibles, mais aussi statut d’occupation et état de fonctionnement en temps réel ;

- développer une plateforme de services B2B : Gireve œuvre aussi à l’interopérabilité des services de recharge en développant une plateforme de service B2B pour la mise en relation de l’offre et de la demande de services de recharge et de mobilité, en réalisant – en temps réel – l’intermédiation de ces transactions entre opérateurs ;

- faciliter la coordination générale entre opérateurs : conseiller les collectivités locales et les aménageurs d’infrastructures de recharge pour les aider à élaborer leurs projets en cohérence avec les standards d’interopérabilité.

En mars 2015, une nouvelle structure a été créée, l’Association française pour l’itinérance de la recharge électrique des véhicules (Afirev). Sous forme associative sans but commercial, elle regroupe tous les acteurs de la filière : Bolloré, Bouygues Énergies Services, Cofely Ineo (GDF Suez), Gireve, Renault, Sodetrel et Vinci Énergies. Elle a comme objectif de favoriser les initiatives d’interopérabilité et d’agir au niveau européen.

Il faut aussi noter que l’itinérance électrique stimule la création de projets par des start-up. Ainsi ChargeMap3 est un projet porté par la société Saabre, une start-up alsacienne. Il s’agit d’un service collaboratif regroupant 70.000 conducteurs de voitures électriques dont l’objectif est de référencer l’ensemble des points de charge publics et semi-publics pour les voitures électriques au niveau mondial. Il couvre déjà notamment la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et le Canada. Au 4 septembre 2016, il recense 34.847 points de recharge et 104.512 prises.

En ce qui concerne les constructeurs, l’Alliance Renault-Nissan, PSA et Mitsubishi adhèrent à une norme commune, EV Ready, développée par Renault et Schneider Electric, destinée à assurer la compatibilité entre les bornes de recharge et tous les véhicules rechargeables. En ce qui concerne les infrastructures de charge, le standard de charge rapide japonais CHAdeMO semble s’imposer au niveau international. Les constructeurs japonais sont très impliqués dans le développement de solutions de charge et de mobilité électrique en général : Toyota a lancé une borne de charge interactive et un programme d’autopartage, Nissan travaille sur des systèmes de charge pour le logement collectif mais aussi sur un système de charge de secours pour le dépannage sur route. Concernant le vehicle-to-grid, c’est à dire un système par lequel les véhicules dont les batteries sont chargées peuvent restituer leur courant au réseau aux heures de pointe, Toyota comme Mitsubishi et Nissan prévoient de l’intégrer dans leurs modèles électriques et hybrides rechargeables. Le Graal, en mobilité électrique, est la recharge continue. Des solutions sont testées pour permettre l’alimentation en continu des véhicules, ce qui réglerait de façon efficace le problème de l’autonomie. Depuis octobre 2014, sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, circule un autobus électrique à autonomie illimitée géré par Transdev. L’innovation majeure consiste à effectuer un transfert d’énergie depuis le poteau d’arrêt (Totem) vers le véhicule pendant le temps d’échange de passagers grâce à un supercondensateur qui permet 1 million de recharges. Watt® System, proposé par la société française PVI, permet de s’affranchir des limites imposées par les véhicules électriques à batteries en termes d’autonomie et de capacité en passagers, tout en minimisant l’infrastructure urbaine et les besoins en énergie.

Les subventions à l’achat

La stratégie des gouvernements est à peu près identique dans les différents pays industrialisés. Il s’agit en effet de créer rapidement un marché actif avec une offre attractive et une demande dynamique pour permettre aux acteurs d’engager le développement du véhicule électrique avec leurs moyens propres. Pour dissiper les doutes de l’opinion sur le coût d’acquisition et la pérennité d’une offre électrique pertinente, il faut massivement subventionner les batteries, qui représentent aujourd’hui un coût moyen de 10.000 euros par véhicule, et stimuler la recherche-développement pour identifier de nouvelles pistes économiques et écologiques de stockage de l’énergie. Il faut également rassurer les automobilistes sur l’autonomie des véhicules, et donc sur la capacité à recharger rapidement les batteries. Enfin, il faut compenser le surcoût actuel des batteries par des modes de financement attractifs, location et prime à l’achat. Tous les dispositifs gouvernementaux annoncés à ce jour tentent de résoudre ces différents points.

Le gouvernement français a ainsi pris une série d’initiatives fortes pour marquer sa volonté de crédibiliser rapidement le véhicule électrique. En octobre 2009, Jean-Louis Borloo a dévoilé un plan ambitieux en faveur du véhicule électrique. Un des problèmes majeurs, le financement des bornes de recharge, recevait une première solution avec une subvention de 900 millions d’euros. Une nouvelle filiale à 100% d’ERDF devait être créée pour accompagner les communes et répondre aux appels d’offres éventuels en cas de délégation de l’installation de ces équipements. C’est la filiale d’EDF, Sodetrel, crée en 1998, qui va devenir concepteur et opérateur d’infrastructures de recharge pour le groupe EDF. Quelque 4,4 millions de prises devraient être disponibles en 2020 et 1 million en 2015 pour un investissement total de 4 milliards d’euros. Le déploiement des infrastructures publiques devrait mobiliser au total 1,5 milliard d’euros. Le rythme d’équipement est beaucoup plus lent et s’adapte à l’évolution du parc de véhicules électriques. En septembre 2016, 7.210 points de recharge et 31.000 prises sont opérationnels.

Le gouvernement français a également institué une aide à l’acquisition d’un véhicule électrique, qui est en 2016 de 27% du coût d’acquisition, aide ne pouvant dépasser 6.300 euros. Le ministre du Développement durable a consacré enfin 125 millions d’euros au développement de batteries plus efficaces et plus durables avec le partenariat de Renault. En outre, l’État avait décidé d’accorder un prêt de 150 millions d’euros à Renault pour une usine de batteries électriques à Flins et de mettre une enveloppe de 100 millions d’euros à disposition pour appuyer d’autres constructeurs comme Peugeot à Mulhouse ou Smart à Hambach. Finalement, le projet de Flins a été abandonné, les batteries étant fabriquées par le coréen LG. L’usine produit la Zoe au rythme de 160 véhicules par jour.

La politique d’achat public est également mise à contribution. Le gouvernement vise à accélérer le développement naturel de ce marché pour lui donner rapidement une taille critique, déclarant vouloir atteindre un parc automobile de 2 millions de voitures électriques et hybrides d’ici à 2020. Dans cet esprit, un appel d’offres pour 50.000 voitures électriques a été lancé en 2013. Il s’agit notamment d’organismes qui possèdent des flottes de véhicules utilitaires, comme La Poste, EDF, la SNCF, Veolia ou Vinci, mais aussi les services de l’État et les collectivités territoriales.

Cette démarche est également suivie par la plupart des États. Le gouvernement américain a mis en place en mars 2009 un fonds de 2,4 milliards de dollars pour le développement du véhicule électrique et offre 7.500 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique. En août 2009, l’Allemagne a lancé une politique en faveur du développement du véhicule électrique. La Grande-Bretagne accorde une remise de 2.500 à 6.000 euros à partir de 2011 pour l’achat d’une voiture électrique. La Chine donne 6.600 euros et le Japon, 11.000 euros. Le gouvernement coréen a annoncé également une série de mesures destinées à dynamiser l’offre des constructeurs nationaux et à préparer ce pays, très féru de nouvelles technologies, à un développement massif du véhicule électrique.

Du durcissement des normes au dieselgate

Disponible à l’état, facile à stocker et à distribuer, doté d’un haut pouvoir énergétique, le pétrole est un carburant qui collectionne les vertus. Mais sa combustion dans le moteur à explosion produit des effets indésirables. Longtemps peu sensibles à cet impact négatif, les constructeurs ont attendu les années 1970 pour tenter de minimiser les rejets de leurs moteurs. À la lutte contre les rejets de produits toxiques s’est ajoutée la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette double contrainte, encadrée par les pouvoirs publics, a conduit les constructeurs à multiplier les dispositifs de réduction des émissions dans un cadre public régulièrement sévérisé depuis les années 1970. Ils ont cru trouver, tout au moins en Europe, une solution magique avec le diesel qui, offrant un pouvoir énergétique supérieur à l’essence de l’ordre de 10%, permettait de réduire la consommation et donc les émissions de CO2. Mais l’agrément d’usage du moteur diesel, bruyant et peu dynamique, était un obstacle à sa diffusion. En travaillant sur le design du moteur diesel, les motoristes ont réussi grâce à l’injection directe à lui donner des performances et un agrément de même nature que celui du moteur à essence. Mais l’équation du diesel, élégante sur le papier car permettant à performance égale de réduire la consommation de carburant, se révèle désastreuse en matière d’émissions de particules. Il a donc fallu inventer des solutions pour réduire ces émissions, notamment le filtre à particules, mais aussi s’attaquer à un autre composant indésirable de la combustion, l’oxyde d’azote, qui est un puissant poison. Là encore les ingénieurs ont trouvé des solutions en mettant en place en sortie de moteur un piège à NOx. Il y a donc une multiplication des cibles, avec des moyens techniques complexes et coûteux et dont l’usage implique de conditions spécifiques et une maintenance rigoureuse.

La course au respect des normes a conduit plusieurs constructeurs à la faute. Volkswagen, que le succès sur tous les marchés mondiaux en expansion, comme la Chine, a propulsé sur le podium mondial, n’a pas hésité à recourir massivement à un subterfuge électronique pour répondre aux contraintes d’émissions posées notamment aux États-Unis sur le diesel. Ce geste technique est aujourd’hui jugé comme une faute qui va coûter à ce constructeur, pour les seuls États-Unis, 20 milliards de dollars d’indemnisation des clients.

Le diesel n’est plus en vogue en France. La part des véhicules diesel, qui avait atteint un pic en 2012 avec 73% du flux annuel, est aujourd’hui tombée à 53% (données du 1er septembre 2016) et sur les petites voitures, ce taux est tombé au-dessous de 40%. Les constructeurs commencent à douter de l’avenir du diesel, face aux menaces d’interdiction en ville et en raison du surcoût élevé des équipements de dépollution. Renault comme Volkswagen ou PSA sont aujourd’hui décidés à développer leur offre électrique.

La sanction du marché

Les motorisations alternatives s’affrontent dans un combat incertain où le marché arbitre en fonction de la séduction des offres et de la pertinence de leur rapport coût/valeur. Techniquement, il n’y a pas en effet de solution absolue. Dans tous les cas, il faut de l’énergie pour se déplacer, qu’elle soit produite à l’extérieur du véhicule (essence, gaz naturel, électricité, hydrogène) ou à bord (piles à combustible). Pour être crédibles, les solutions alternatives au pétrole doivent résoudre des problèmes complexes sur le véhicule pour lesquels le moteur à explosion a réussi, en un siècle, à trouver des solutions de compromis acceptables – poids, fiabilité, sécurité, coût de la technique, coût d’usage…–, mais elles doivent également être facilement disponibles sur tous les parcours, ce qui implique un réseau de distribution suffisamment dense et accessible. Si l’électricité peine à s’imposer – 30.000 véhicules vendus en France en 2015 sur 1,9 million, un parc total de voiture électriques depuis 2008 de 57.000 véhicules –, c’est que cette équation n’est pas encore convaincante, notamment en termes d’autonomie. C’est aussi la preuve que l’achat d’un véhicule répond à de multiples critères, dont la simple rationalité du besoin de transport et la conscience environnementale ne sont que des éléments parmi d’autres.

Dans un marché très perturbé par les signaux contradictoires envoyés par les variations erratiques du prix du pétrole, une technique nouvelle ne pourra s’imposer que si elle est en mesure de rassurer durablement le consommateur sur une série de paramètres : coût de possession, coût d’usage, valeur de revente, autonomie, fiabilité… Or le marché automobile est très conservateur, notamment dans son réseau de distribution, et le client démontre son scepticisme face aux nouvelles technologies, multiples, difficiles à comprendre et instables. Le conducteur classique hésite à acheter un véhicule dont il a peur qu’il ne couvre qu’une partie de ses besoins. Les flottes sont plus innovantes et peuvent, notamment pour la ville, considérer cette nouvelle offre si elle démontre son intérêt économique.

L’industrie automobile est certes condamnée à innover sur l’ensemble des composants de son offre, mode de propulsion mais aussi conception générale du véhicule, coût de possession, qualité des services associés. Les constructeurs automobiles, qui sont des industriels, sont à l’aise dans un système de production de masse aux rouages parfaitement maîtrisés depuis des décennies et régulièrement optimisés de façon incrémentale. Toute innovation majeure mettra du temps à s’imposer si elle ne représente pas un gain incontestable. Ce fut le cas pour l’hybride que Toyota a dû soutenir de nombreuses années avant de rencontrer le succès. Tout le mérite de Toyota est d’avoir proposé un système hybride suffisamment attractif pour ne pas être très éloigné des normes de l’industrie tout en proposant des gains visibles d’agrément et de consommation.

En quinze ans, la firme a pris une avance qu’il est difficile d’égaler pour ses concurrents. Une percée technologique d’une autre nature, comme la prochaine génération de véhicules électriques ou les véhicules à pile à combustible à hydrogène, ne pourra se développer que sur une longue période et nécessitera beaucoup d’opiniâtreté et des moyens financiers que les constructeurs français ne peuvent espérer réunir que dans une coopération poussée.

La voiture électrique, peu vertueuse sur le plan environnemental ?

Voiture « zéro émission » sur le lieu d’usage, la voiture électrique, comme tout produit industriel complexe, n’est toutefois pas sans impact sur l’environnement dans son processus de production comme dans son usage. Construire une voiture électrique implique d’installer dans une caisse automobile répondant aux mêmes contraintes de robustesse et de sécurité que ses homologues à énergie fossile les composants spécifiques à la propulsion, moteurs électriques et systèmes de production d’énergie électrique ou de stockage.

Les batteries ont, depuis l’origine des véhicules électriques, constitué leur point faible. Lourdes et encombrantes, elles n’embarquent qu’une capacité limitée d’énergie et leur recharge est lente. Pour rendre attractive la solution électrique sur un marché habitué depuis un siècle à la facilité d’usage du pétrole les constructeurs et équipementiers doivent travailler sur ces deux paramètres pour accroître l’autonomie et rendre le temps de charge comparable à celui d’un carburant fossile.

Tous les constructeurs de batteries travaillent sur ce sujet tout en cherchant à minimiser la trace environnementale de leurs produits, tant dans la production que dans la gestion de la fin de vie, qui font appel à des métaux rares comme le lithium. Des solutions existent pour se passer de terre rare et de néodyme, en particulier. En effet, le moteur R240 de la Renault Zoe, par exemple, n’en utilise pas, de même que Tesla dans son moteur sans aimant permanent. Une autre voie est d’améliorer le recyclage, qui atteint environ 80% chez Honda. Dans ces solutions, les champs magnétiques ne sont pas générés par un aimant permanent mais par des bobines électriques, dites d’excitation.

L’approvisionnement en électricité

Voir les travaux de la Fondation pour l’innovation politique sur les questions énergétiques, notamment Rémy Prud’homme, Politique énergétique française (1) : les enjeux, et Politique énergétique française (2) : les stratégies, Fondation pour l’innovation politique, 2012 ; et Albert Bressand, Énergie-Climat. Pour une politique efficace, Fondation pour l’innovation politique, 2014.

Développer les véhicules électriques a un impact sur la demande d’électricité. Si le mix électrique est largement basé sur des énergies fossiles, le gain total, du puits à la roue, est médiocre. L’avenir du véhicule électrique implique donc également un changement dans le mix énergétique au profit des énergies décarbonées. La progression de l’électricité dans le mix énergétique est le fait marquant de la transition énergétique4. L’électricité gagne du terrain dans nombre d’utilisations finales et représentera près d’un quart de la consommation énergétique finale à l’horizon 2040. Le secteur de l’électricité ouvre la voie à la décarbonisation du système énergétique. Les pays non membres de l’OCDE représentent sept huitièmes de l’augmentation de la demande en électricité. Étant donné que pour chaque dollar investi dans les nouvelles centrales électriques d’ici à 2040, 60 centimes sont consacrés aux énergies renouvelables, la production d’électricité renouvelable augmente d’environ 8.300 TWh au niveau mondial (ce qui représente plus de la moitié de l’augmentation totale de la production électrique). Cela correspond à la production actuelle cumulée de l’ensemble des centrales à combustibles fossiles en Chine, aux États-Unis et dans l’Union européenne. De fait, la part du charbon au sein du mix électrique mondial devrait chuter de 41 à 30%, et les énergies renouvelables hors hydroélectricité augmenter en proportion, tandis que le gaz, le nucléaire et l’hydroélectricité conserveraient dans l’ensemble leur part actuelle. À l’horizon 2040, les énergies renouvelables devraient représenter 50% de la production d’électricité dans l’Union européenne, environ 30% en Chine et au Japon, et plus de 25% aux États-Unis et en Inde. À l’inverse, le charbon ne représenterait plus que 15% de la production électrique en dehors de l’Asie.

Malgré des technologies plus onéreuses et les prix en hausse des combustibles fossiles, l’électricité est amenée à devenir plus abordable, en PIB relatif, dans la plupart des régions. En raison d’une production accrue des énergies renouvelables et du nucléaire, et de l’amélioration de l’efficacité des centrales thermiques, les émissions de CO2 dues à la production d’électricité progresseront seulement du cinquième du rythme de la production d’ici à 2040. Or au cours des vingt-cinq dernières années, les émissions de CO2 progressaient au même rythme que la production d’électricité.

Les promesses de l’hydrogène

Dans le spectre des scénarios alternatifs au moteur thermique à essence, l’hydrogène a longtemps fait partie des solutions à la fois les plus excitantes en termes de potentiel mais aussi les plus lointaines et difficiles à concrétiser sur le plan industriel. Le principe en est connu depuis le début du XIXe siècle, lorsque Isaac de Rivaz inventa en 1805 un moteur à piston unique qui fonctionnait à l’hydrogène. Ce statut encore plus utopique que l’électricité et l’hybride a fait de l’usage massif de l’hydrogène dans l’automobile un sujet récurrent de réflexion, de controverse, de recherche, mais aussi d’annonces spectaculaires mais peu tangibles. Quelques véhicules ont été mis en circulation par Honda, avec sa Clarity, ou BMW, en 2006, avec une Série 7 hydrogène thermique. Depuis l’accélération de la crise, en 2008, et l’apparition concrète de véhicules électriques sur le marché, la solution hydrogène a retrouvé, après de multiples faux départs, une réelle actualité. Les premiers lancements significatifs ont été faits en 2014 avec Hyundai et Toyota, dont le modèle Mirai se serait déjà vendu à plusieurs milliers d’exemplaires. Mirai dispose de 500 kilomètres d’autonomie et n’a besoin d’un temps de remplissage de ses deux réservoirs que de 3 à 5 minutes. Fort de son succès dans l’hybride avec 9 millions de voitures vendues, Toyota dispose d’un savoir unique dans la conception et la production de véhicules à énergie alternative.

L’hydrogène n’est pas une source d’énergie, car il n’existe pas à l’état naturel. Il faut donc de l’énergie pour le produire. Mais c’est un excellent vecteur d’énergie trois fois plus efficace que l’essence. Ce gaz performant n’est cependant pas facile à produire, à distribuer et à utiliser. La production d’hydrogène se fait soit à partir de gaz naturel, mais ceci génère du CO2, soit par électrolyse de l’eau pour libérer l’hydrogène (H2) de la molécule d’eau (H2O). Ce procédé, efficace, nécessite beaucoup d’électricité. Pour stocker l’hydrogène, il faut le comprimer à 350 bars pour le conserver à l’état gazeux sous haute pression, soit le stocker à l’état liquide, mais à – 253°C. Comprimé, il occupe encore deux fois plus de place que l’essence à capacité énergétique identique. Une voie d’avenir à l’état de recherche est de stocker l’hydrogène sous forme solide dans un support métallique pour le libérer à la demande.

L’hydrogène peut être utilisé pour mouvoir une automobile de deux façons. Sous forme gazeuse, il peut remplacer l’essence dans un moteur thermique à explosion, solution expérimentée par BMW dans sa Série 7, dont le moteur V12 ne délivre que 260 cv et dispose d’une autonomie de 200 kilomètres avec 8 kg d’hydrogène. Mazda y travaille également avec son moteur rotatif. Mais c’est surtout pour alimenter une pile à combustible que l’hydrogène apparaît prometteur. Fabriquer de l’électricité dans une pile à combustible à partir d’hydrogène est un processus maîtrisé depuis les débuts de l’ère spatiale. Il s’agit d’un procédé inverse de l’électrolyse : en mélangeant hydrogène et oxygène de l’air à travers le cœur de la pile, on obtient de l’eau et de l’électricité. Les premières recherches datent de 1839 et ont été réalisées par un Gallois, William Grove.

Enfin, on peut également produire directement de l’hydrogène à bord du véhicule à partir de n’importe quel carburant. On utilise un réformeur, mini-usine compacte, qui reproduit les conditions de fabrication industrielle de l’hydrogène par vapocracking et purification. Ce système complexe et coûteux a comme mérite d’utiliser l’infrastructure existante de distribution de carburant.

Le choix de la pile à combustible alimentée par hydrogène constitue la clé de voûte de la recherche. En effet, il existe différentes technologies de piles à combustible, certaines alimentées par du dihydrogène, d’autres du méthanol, et bien d’autres possibilités. Un kilogramme d’hydrogène a le même pouvoir énergétique qu’un gallon américain d’essence (3,78 litres).