Mesures de la pauvreté, mesures contre la pauvreté

Introduction

Une orientation : des politiques génériques plutôt que spécifiques

Une évaluation à partir des quatre principales approches de la pauvreté

Les évolutions statistiques à partir de la définition la plus commune : un taux stable

Dix observations sur les évolutions de la pauvreté

Dix recommandations pour davantage d’efficacité en matière de lutte contre la pauvreté

La piste peu probable et discutable du « revenu universel »

Résumé

Chaque année, les débats que suscite l’annonce des chiffres de la pauvreté éludent un aspect essentiel de son évolution : depuis le milieu des années 1980, la pauvreté s’est davantage transformée démographiquement qu’elle n’a augmenté statistiquement. Autrefois âgé, issu d’une famille nombreuse et vivant en zone rurale, dans la France d’aujourd’hui, le pauvre est souvent issu d’une famille monoparentale, il est nettement plus jeune, il tend à demeurer en zone urbaine et ne parvient pas à s’insérer sur le marché du travail. À trop considérer le phénomène sous un angle comptable, les décideurs publics peinent à en appréhender les mutations profondes.

Objet d’une intervention publique toujours plus dense, la lutte contre la pauvreté gagnerait à se doter d’instruments d’action publique plus génériques, agissant sur les déterminants du phénomène : le travail, la famille et l’immigration. Parallèlement, la rationalisation des outils spécifiques alloués à cette fin en améliorera sans aucun doute l’efficacité, à l’heure où l’idée d’un « revenu universel » n’a jamais connu autant d’échos dans le débat public.

Cette note présente une approche multidimensionnelle et mesurée d’un phénomène devenu la hantise de nos politiques publiques. Au travers d’une série de recommandations, nous avançons des propositions de réformes afin d’améliorer ce système à bout de souffle.

Julien Damon,

Enseignant à Sciences Po et à HEC Paris, rédacteur en chef de 'Constructif', membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.

Introduction

La pauvreté hante la France et ses politiques publiques. La problématique de la pauvreté, aujourd’hui rapportée à celles des droits de l’homme et des droits fondamentaux, oriente les discussions et actions sur le registre des politiques sociales. D’un système de protection sociale, dont la clé de voûte demeure la Sécurité sociale, qui assurait la couverture des risques du travailleur salarié et de sa famille, la France passe, notamment en raison de la persistance d’un haut taux de chômage et des évolutions importantes de la famille, à une approche différente des risques sociaux, cette fois-ci en termes individuels de dignité et de citoyenneté. La pauvreté, qui n’était pas érigée explicitement en un risque à couvrir par la protection sociale, est progressivement devenue une priorité des politiques publiques nationales.

Chaque année est annoncée une augmentation de la pauvreté, ou tout au moins une accentuation de certaines de ses dimensions. En reprenant les principales caractérisations conventionnelles du phénomène, on soutiendra que, depuis le milieu des années 1980, la pauvreté s’est bien davantage transformée qu’elle n’a augmenté. Au plan des politiques publiques, on rappellera que les politiques spécifiques d’atténuation et de réduction de la pauvreté (prestations d’aide sociale, certaines prestations de sécurité sociale, équipements et services d’accueil, etc.) ne peuvent, développées isolément, traiter d’évolutions sociales et de problèmes macroéconomiques qui les dépassent largement (évolution de la famille, chômage, immigration…). Ces interventions publiques peuvent néanmoins amplement être simplifiées et améliorées.

Une orientation : des politiques génériques plutôt que spécifiques

La lutte contre la pauvreté fait, en France mais aussi à l’échelle de l’Union européenne, l’objet d’un intérêt prononcé et d’une intervention publique de plus en plus dense. Alors qu’à l’échelle nationale il n’existait pas, avant le milieu des années 1980, d’instruments et de financements spécifiques pour lutter explicitement contre la pauvreté, le sujet de la lutte contre la pauvreté et les exclusions (avec un pluriel significatif) est devenu prioritaire. Les dépenses publiques ne font chaque année qu’augmenter en s’étendant et en se diversifiant (RMI en 1988, droit au logement à partir de 1990, CMU en 1999, croissance continue des dépenses pour l’hébergement d’urgence, etc.). Or tous ces outils de lutte contre la pauvreté, dans un assemblage général dont il est difficile de saisir la logique et l’efficacité, ne sauraient valablement traiter le phénomène. Le phénomène et le sujet de la pauvreté se nourrissent de trois grandes dimensions :

- le travail, car c’est la principale source de revenus ;

- la famille, car la pauvreté se mesure à l’échelle d’un ménage ;

- les migrations, car un pays qui voit entrer des pauvres et sortir des riches est un pays qui, au moins en coupe instantanée, s’appauvrit.

Ces trois dimensions ne constituent pas une parfaite partition du sujet de la pauvreté. Chacune peut être très disputée. D’autres peuvent être ajoutées. En tout état de cause, ces trois sujets sont incontestablement de puissants

« moteurs » des évolutions de la pauvreté. Les évolutions des formes d’emploi, des structures familiales et des migrations constituent en effet trois des principaux déterminants de la pauvreté. Pour s’y attaquer frontalement, ce ne sont pas les hébergements, les Samu sociaux et autres banques alimentaires qui sont les plus efficaces. Ces dispositifs, rationalisés, ont leur importance, mais une politique de lutte contre la pauvreté procède d’abord de politiques plus générales concernant le travail, les ménages et les migrations.

Alors que la France a beaucoup élaboré et légiféré en matière de pauvreté et d’exclusion, il semble essentiel de ne pas vouloir, une nouvelle fois, faire un « plan Marshall » ou bien une « nouvelle grande loi contre l’exclusion », comme certains, à gauche comme à droite, l’appellent de leurs vœux. La lutte contre la pauvreté sera plus efficace à raison, d’une part, de la mise en œuvre de réformes structurelles volontaristes en matière d’emploi et de protection sociale et, d’autre part, d’une rationalisation des interventions spécifiques de lutte contre la pauvreté.

Que retenir ? La France fait beaucoup, et chaque année plus, en matière de lutte contre la pauvreté. Une orientation stratégique n’est pas de continuer à faire plus, mais de faire mieux. D’une part, en agissant sur les déterminants (travail, famille, immigration) ; d’autre part, en réformant et en simplifiant les politiques spécifiques de lutte contre la pauvreté (notamment, l’idée d’une allocation sociale unique).

Une évaluation à partir des quatre principales approches de la pauvreté

Je me permets ici de reprendre, de synthétiser et d’actualiser le contenu d’une précédente note (Julien Damon, Les Chiffres de la pauvreté : le sens de la mesure, Fondation pour l’innovation politique, 2012).

Qui sont les pauvres et combien sont-ils ? Tout dépend des définitions. Sous un déluge de données et d’approches toujours plus sophistiquées, il est difficile de se faire une idée. On peut tenter de résumer le fond des débats par une formule : la pauvreté possède à la fois des dimensions relativement absolues (le dénuement total dans les pays pauvres, comme dans les pays riches) et, dans une large mesure, elle est absolument relative (elle dépend des gens, du moment et de l’environnement).

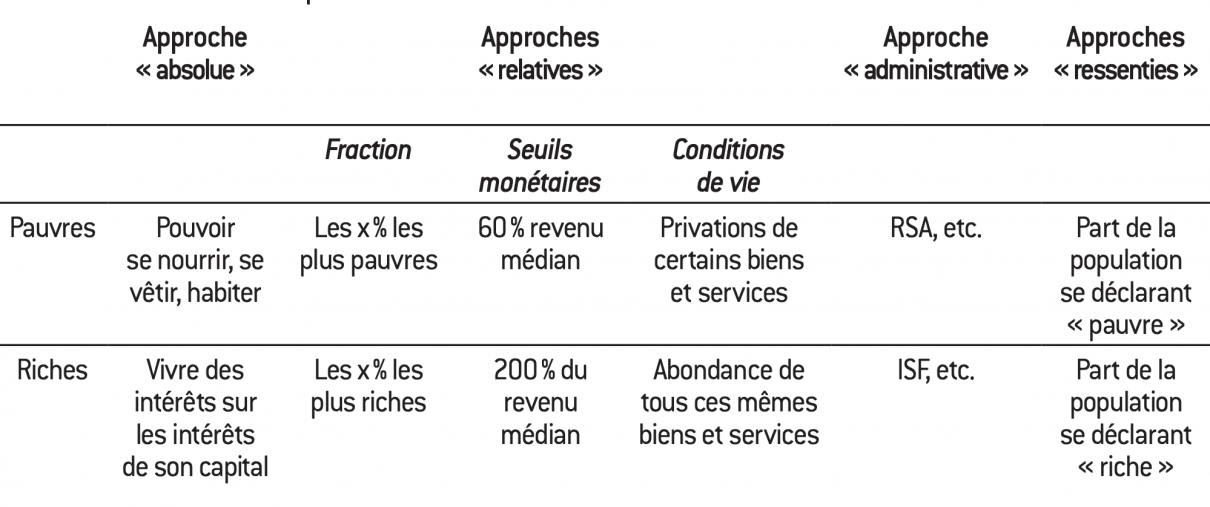

Quatre approches permettent d’aborder la pauvreté : « absolues », « relatives », « administratives », « ressenties ». Par symétrie de conventions, on peut également approcher la richesse et l’opulence selon ces quatre approches. Le tableau 1 présente une synthèse de cette approche1.

Tableau 1 : Richesse et pauvreté en un tableau

Une première approche délimite une pauvreté « absolue » : un seuil de ressources, qui ne varie pas en fonction des évolutions de la richesse, en dessous duquel on est compté comme pauvre. C’est l’option suivie aux États- Unis depuis la fin des années 1950. Cette option a également été retenue pour le calcul, par les institutions internationales, du nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté (disposant quotidiennement de moins de 1 ou 2 dollars de pouvoir d’achat). Soulignons qu’avec ce seuil international, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ne comptent aucun pauvre en France.

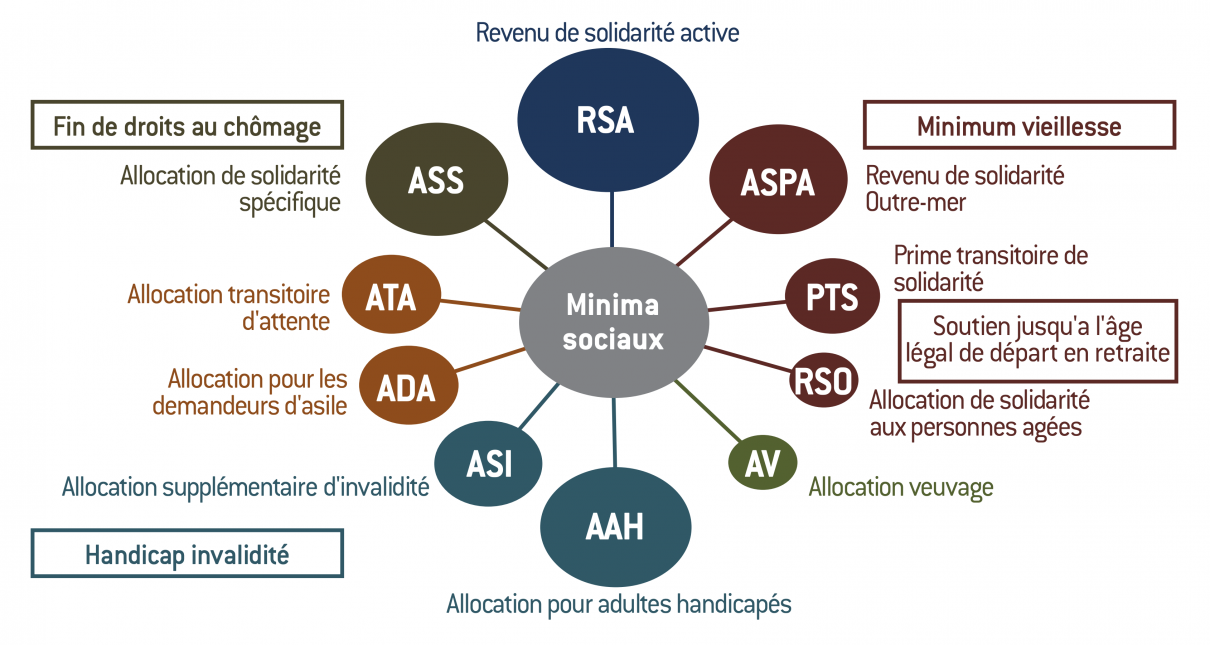

Une deuxième approche porte sur la pauvreté « administrative ». Sont pauvres, en France, les personnes qui bénéficient des prestations visant à atténuer la pauvreté – principalement les minima sociaux de type RSA, minimum vieillesse, etc., mais aussi la couverture maladie universelle complémentaire (CMU.C). Symétriquement, sont riches les personnes délimitées administrativement comme riches, par exemple lorsqu’elles vivent dans des ménages assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Le nombre de riches et de pauvres dépend alors, au premier chef, du barème des prestations sociales et de l’ISF. Pour un chiffre sur la « pauvreté administrative », on peut recenser le nombre d’allocataires des minima sociaux. Fin 2014, on comptait 4,1 millions d’allocataires. Avec les conjoints et les enfants, cela fait 7,4 millions de personnes concernées (soit 11,1% de la population française).

Graphique 1 : La galaxie des minima sociaux

Source :

Repenser les minima sociaux. Vers une couverture socle commune, rapport remis au Premier Ministre par M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, avril 2016, p. 3.

Position défendue, avec des arguments forts, par l’Observatoire des inégalités.

Une troisième approche méthodologique s’intéresse à la pauvreté « relative ». Les pauvres vivent avec des revenus et/ou dans des conditions de vie sous un certain seuil défini en fonction de la distribution des revenus et/ou des conditions sociales. Cette famille de mesures est la plus nombreuse dans la mesure où l’on peut distinguer trois sous-familles :

- dans un premier cas, totalement relatif, on estime que les pauvres sont les 20% (ou les 10%) les moins riches. Cette définition a les vertus de la simplicité. Elle ne permet cependant pas de mesurer des progrès en matière de diminution du taux de pauvreté puisque, par construction, il est fixe. Symétriquement, pour la richesse, ce sont les 20% (ou les 10%) les plus aisés ;

- une deuxième sous-famille, la plus classique maintenant en France et dans l’Union européenne, approche la pauvreté à partir d’un seuil monétaire. Le seuil le plus souvent utilisé est à 60% de la médiane des niveaux de vie, c’est- à-dire des ressources des ménages provenant de toutes les sources – salaires, prestations, revenus du capital, –, dont sont soustraits les impôts directs comme l’impôt sur le revenu et la CSG. Relevons que ce seuil atteint un niveau élevé : en 2014, plus de 1.000 euros mensuels pour une personne seule – une somme proche du Smic –, 2.100 euros pour un couple avec deux enfants. Ce seuil de 60% du revenu médian est discuté, et des experts lui préfèrent des seuils à 50 ou 40% du revenu médian, ceci permettant d’approcher une pauvreté plus réduite mais plus intense2. De l’autre côté, ce montant d’environ 1.000 euros comme seuil de pauvreté correspond à ce que les Français, dans certaines enquêtes d’opinion, estiment, en moyenne, comme revenu net en dessous duquel un individu peut être considéré comme pauvre. Il est en tout cas important d’avoir à l’esprit que la mesure de la pauvreté monétaire relative est extrêmement sensible au seuil choisi. Avec un seuil à 60% de la médiane des niveaux de vie, on compte plus de 2 millions d’enfants pauvres (mineurs vivant dans des ménages sous le seuil de pauvreté) ; avec un seuil à 50%, on n’en compte alors que 1 million. De la même manière, avec un seuil à 60% on recense environ 2 millions de travailleurs pauvres (individus exerçant une activité professionnelle et vivant dans un foyer compté comme pauvre) ; avec un seuil à 50%, on n’en compte plus que 1 million.

- une troisième sous-famille « relative » a trait aux conditions de Une liste de biens et services (nombre de repas avec de la viande, accès à un téléviseur, vacances, sanitaires dans l’habitation…) que l’on estime nécessaires est établie. On mesure la proportion des ménages qui ne disposent pas d’un certain nombre de ces éléments (trois ou quatre parmi neuf). Les personnes composant ces ménages sont dites pauvres en conditions de vie ou bien en situation de privation matérielle. Bien entendu, rappelons-le encore et encore, tout ceci est conventionnel donc infiniment discutable. En tout cas, selon les données les plus récentes, moins de 12% des personnes vivant en France étaient considérées en 2012 comme en situation de pauvreté en conditions de vie. Elles sont privées d’au moins huit biens et services dans une liste de vingt-sept biens et services. Au début des années 2000, ce taux était de 15%. Signalons que le téléphone portable, aujourd’hui l’un des biens les plus communs, n’est pas intégré à la palette de biens et services.

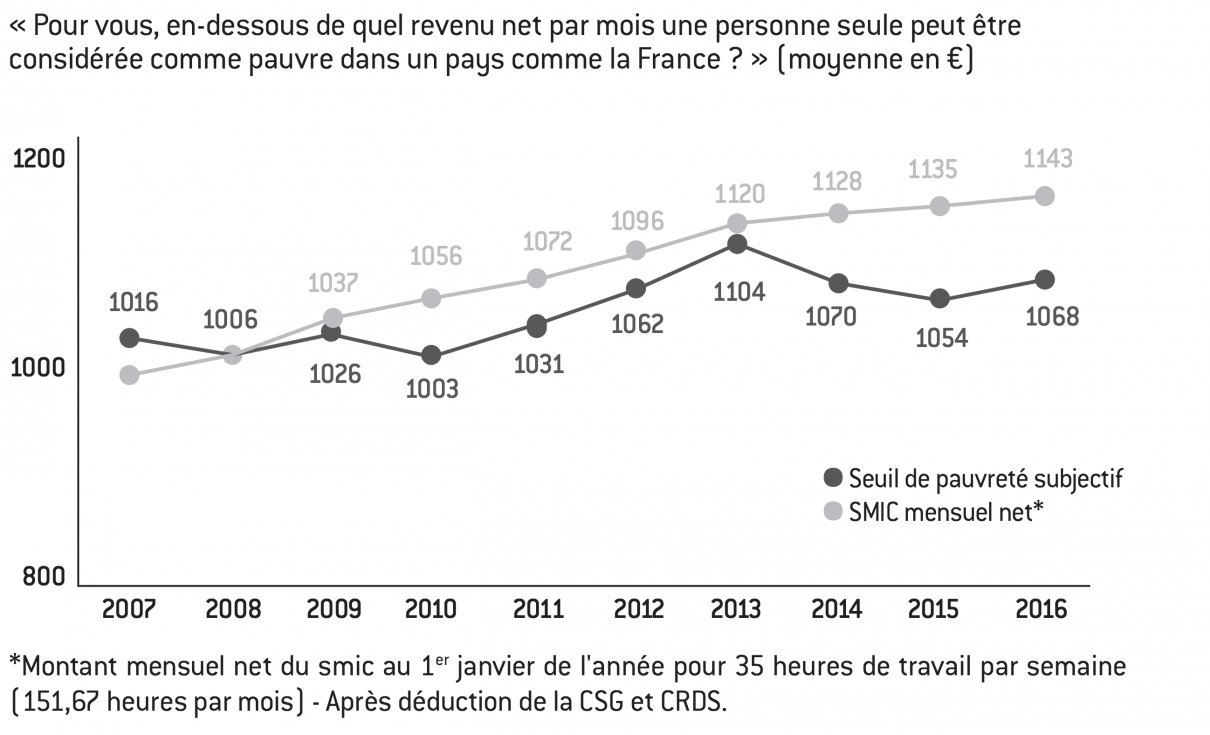

Une dernière approche, directe, de la pauvreté, appelée « pauvreté ressentie », consiste à demander aux gens s’ils se considèrent actuellement comme pauvres ou exclus, ou s’ils considèrent avoir vécu, au cours de leur vie, une telle situation. Les résultats sont généralement édifiants. En 2016, dans le baromètre Ipsos/Secours populaire, plus de la moitié des personnes interrogées estimaient être en situation de pauvreté actuellement ou bien avoir déjà connu une telle situation. Elles n’étaient que 30% en 2009.

Graphique 2 : Le seuil de pauvreté aux yeux des Français

Source :

baromètre Ipsos/Secours populaire.

Que retenir ? Deux chiffres sont à connaître : un taux de pauvreté à 14%, avec un seuil de pauvreté à environ 1.000 euros par mois. Plutôt que se pencher sur les débats techniques infinis, il faut noter qu’un Français sur deux pense être pauvre ou à risque de le devenir. Par ailleurs, de plus en plus de personnes dépendent des minima sociaux (plus de 11% de la population).

Les évolutions statistiques à partir de la définition la plus commune : un taux stable

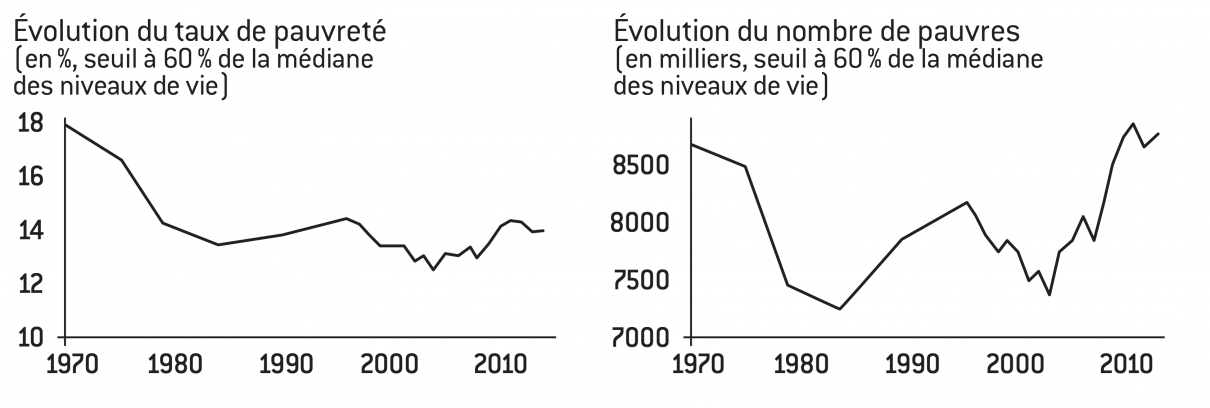

La pauvreté augmente-t-elle ? Tout dépend de la période de référence. Caricaturons encore pour commencer. Par rapport au Moyen Âge, la pauvreté a été éliminée. Si on se réfère aux années 1980, avant l’introduction du RMI, la situation des plus pauvres n’a plus grand-chose à voir. Tout dépend des points d’observation. Sur la dernière décennie, les choses ne semblent donc pas beaucoup bouger, même si les conséquences de la crise commencent vraiment à se faire sentir en 2010. En effet, le taux de pauvreté a alors augmenté, à 14% de la population, puis à 14,3% en 2011. Chose a priori surprenante, le taux a baissé ensuite entre 2011 et 2012 puis entre 2012 et 2013, pour se stabiliser à 14%. Cette double baisse, inattendue, est liée à l’indicateur employé. Celui-ci est fonction du niveau de vie médian. Or comme ce dernier a baissé, le seuil de pauvreté a baissé et donc le taux de pauvreté aussi. Il y a là une difficulté, à la limite de l’absurde : l’indicateur retenu est à la baisse quand les problèmes (augmentation du niveau du chômage, baisse du niveau de vie) sont à la hausse ! De 2013 à 2014 (dernier chiffre connu), le taux de pauvreté est passé de 14 à 14,1%.

Les proportions masquent toutefois les volumes. En 2000, l’Insee recensait 7,8 millions de pauvres. Ils sont plus de 8,7 millions en 2014, soit une augmentation d’environ 1 million sur une quinzaine d’années. Cette poussée de la pauvreté est à mettre en perspective. De fait, les mouvements récents, sous forme de yo-yo, du taux de pauvreté étaient de petite amplitude. Il n’en va pas de même en volume. L’augmentation du nombre de pauvres (et non du taux de pauvreté) est bien plus significative depuis le milieu de la décennie 2000. En 2011, la France s’est retrouvée à un niveau qui n’avait jamais été atteint depuis le début des années 1970.

Graphique 3 : Évolutions de la pauvreté monétaire en France

Source :

Insee.

Que retenir ? À rebours de l’idée selon laquelle la pauvreté augmente, le taux de pauvreté – entendu comme le taux établi à partir de la définition la plus courante – est stable depuis une quinzaine d’années, autour de 14% de la population. En revanche, en volume, avec près de 9 millions de personnes comptées comme pauvres par l’Insee en 2014, on en revient à la situation du début des années 1970.

Dix observations sur les évolutions de la pauvreté

La tendance depuis les années 1970 était – jusqu’aux secousses récentes attachées à la crise – à une forte baisse puis à une stabilisation du taux de pauvreté. Cette diminution puis cette stabilisation, mesurées sous leur forme monétaire relative, masquent de profondes transformations. On peut signaler les 10 mutations qui ont affecté la pauvreté depuis une trentaine d’années.

- Inscription sur l’agenda Alors que le sujet de la pauvreté n’était pas un sujet d’importants débats pendant les Trente Glorieuses, il s’est imposé à partir des années 1980. Certes, les thèmes du « quart-monde » ou encore des « sans-logis » avaient émergé, mais ils n’avaient absolument pas la même importance, de temps en temps prépondérante, dans le débat public. Davantage préoccupée par le développement économique et par la lutte contre les inégalités, qui ne se limite pas à la lutte contre la pauvreté, l’action publique ne faisait pas de la pauvreté, explicitement, un sujet d’intervention.

- Une politique publique prioritaire. Alors que la pauvreté n’était pas érigée en risque de sécurité sociale ni en priorité explicite des mécanismes de protection sociale, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion est établie, depuis les années 1990, comme une priorité de l’ensemble des politiques Cette priorité rhétorique est régulièrement rappelée par les associations spécialisées qui aiment citer l’article 1 de la loi d’orientation de lutte contre les exclusions (1998) qui fait, expressément, de la lutte contre les exclusions « une priorité des politiques publiques de la nation ». Autour des constructions législatives et réglementaires ayant porté sur la pauvreté, de multiples plans et programmes ont été lancés par les gouvernements. Le dernier plan en date a été façonné et annoncé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, à l’hiver 2012, sous le titre de « plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ».

- Rajeunissement de la pauvreté. Durant les Trente Glorieuses, les pauvres étaient avant tout les personnes âgées qui n’avaient pas encore accès à des régimes de retraite de qualité. Ce sont aujourd’hui principalement des jeunes et des enfants vivant dans des ménages qui n’ont pas accès à une insertion professionnelle stable. S’il demeure des personnes âgées en situation de pauvreté (ne serait-ce que le demi-million d’allocataires du minimum vieillesse), dans les années récentes la pauvreté des enfants et des actifs a eu tendance à progresser, tandis que régresse toujours celle des retraités. Pour prendre les derniers chiffres disponibles, alors que le taux de pauvreté a progressé de 0,1% entre 2013 et 2014 pour la population dans son ensemble, il a baissé de 0,2 point pour les retraités (7,6% en 2014) et augmenté de 0,2 point pour les mineurs (19,8%).

- Urbanisation de la pauvreté. La pauvreté est longtemps demeurée un problème d’abord rural. C’est désormais un problème urbain, très présent et, surtout, très concentré, dans les métropoles. C’est la problématique des « zones urbaines sensibles », que l’on appelle maintenant « quartiers prioritaires », à partir d’un zonage établi d’ailleurs principalement en fonction des niveaux de pauvreté. Les taux de pauvreté y sont deux à trois fois plus élevés qu’en population générale. Surtout, la pauvreté des enfants (part des enfants vivant dans des familles comptées comme pauvres) dépasse 50%.

- « Monoparentalisation » de la pauvreté. La pauvreté était un phénomène concentré dans des familles nombreuses. Aujourd’hui, alors que les familles nombreuses sont moins nombreuses et les familles monoparentales plus répandues, la pauvreté affecte d’abord des personnes vivant dans des familles monoparentales. Le taux de pauvreté, pour des couples avec trois enfants ou plus, dépasse 25%, mais il dépasse 35% dans le cas des familles On rétorquera qu’il existe des familles monoparentales nombreuses mais leur nombre est peu élevé. Il n’est pas contre-intuitif d’avoir un taux de pauvreté plus élevé dans les foyers monoparentaux car elles ne comptent, très généralement, qu’un apporteur potentiel de ressources. Le grand changement provient des volumes. En 1995, plus de 2,5 millions de personnes (enfants et adultes) vivaient dans une famille nombreuse comptée comme pauvre. Plus de 1 million de personnes vivaient alors dans une famille monoparentale comptée comme pauvre. Vingt ans plus tard, l’Insee recense 2 millions de pauvres vivant en famille monoparentale, contre 1,8 million vivant en famille nombreuse.

- Féminisation. De la monoparentalisation de la pauvreté découle une certaine féminisation de la pauvreté. Les femmes à la tête de foyers monoparentaux ont plus de difficultés encore sur le marché du travail. Statistiquement, les hommes et les femmes qui forment des couples connaissent les mêmes niveaux de pauvreté. Les femmes isolées, notamment âgées, ou à la tête de foyers monoparentaux étant très significativement plus nombreuses que les hommes dans ces situations, elles se trouvent confrontées à des niveaux plus élevés de pauvreté.

- Problème des budgets Si les taux de pauvreté peuvent sembler rester relativement constants, l’augmentation du coût de la vie, singulièrement des coûts du logement, a un puissant impact sur les budgets des plus défavorisés. Les dépenses dites pré-engagées (du type loyers, remboursement de prêts, impôts, etc.) comptent maintenant pour près du tiers du budget de l’ensemble des ménages, contre un quart au milieu des années 1970. Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation des coûts du logement. Les ménages comptés comme pauvres, soit sous le seuil de pauvreté conventionnel, soit tout simplement situés parmi les 10 ou 20% les moins aisés, sont particulièrement affectés.

- Davantage de travailleurs Moins de pauvres âgés, mais plus de pauvres actifs. Les travailleurs pauvres sont certes des individus en situation professionnelle précaire, mais la pauvreté se mesurant non pas à l’échelle individuelle mais à celle du ménage, les travailleurs pauvres sont aussi des personnes vivant dans des familles à faibles revenus, même avec des emplois stables. Le phénomène n’est pas neuf. Il se nourrit des pressions sur le marché du travail et de l’ensemble des transformations familiales (compositions, recompositions). En 2014, on recensait 8% de pauvres parmi les actifs occupés (6% chez les salariés, 18% parmi les indépendants).

- Dépendance accrue aux prestations. Si les taux de pauvreté restent relativement constants, c’est, entre autres raisons, parce que les dépenses sociales en général et les dépenses spécifiques pour remédier à la pauvreté augmentent. Avec un tiers du PIB affecté à la protection sociale, la France concède le plus important effort au monde. La plus grande partie des dépenses (retraite, assurance maladie, politique familiale) ne relève pas directement de la lutte contre la pauvreté mais y contribue indirectement. Parallèlement, les dépenses nationales de lutte contre la pauvreté, quasiment inexistantes avant le milieu des années 1980, sont certainement celles qui, parmi l’ensemble des composantes des budgets publics, ont le plus augmenté en une trentaine d’années.

- Une immigration disputée. La dernière transformation a trait aux évolutions des profils et trajectoires migratoires. Le sujet est très sensible, même s’il est mathématiquement simple a priori : si un pays voit partir les ménages aisés et arriver des ménages défavorisés, la pauvreté s’y accroît, au moins dans le court terme. Pour illustrer la plus grande part prise par l’immigration dans la pauvreté, on peut signaler qu’au milieu des années 1980, à la création des Restos du cœur, il suffisait de parler français pour se faire comprendre. Dans les années 1990, il a fallu trouver des traducteurs pour des langues de pays issus de l’ex-bloc soviétique. Aujourd’hui, il faut pouvoir se débrouiller avec l’ensemble des langues du monde. La pauvreté, qui pouvait se saisir comme un problème essentiellement national, s’est dans une certaine mesure internationalisée.

Que retenir ? La pauvreté a surtout changé plus qu’elle n’a augmenté ou diminué. Si l’on doit lui donner un visage, éloigné des chiffres froids, autrefois le pauvre était âgé, issu d’une famille nombreuse et habitait dans une zone rurale. Aujourd’hui, il est jeune – on devrait dire « elle » est jeune –, vient d’une famille monoparentale, demeure en zone urbaine et ne parvient pas à s’insérer sur le marché du travail.

Dix recommandations pour davantage d’efficacité en matière de lutte contre la pauvreté

Au regard des évolutions signalées, il apparaît clairement que ce sont des révisions du modèle social, en général, qui s’imposent, plutôt que de nouveaux instruments en matière de lutte contre la pauvreté. Ces services et prestations appellent cependant des réformes, allant dans le sens de la simplification et de la rationalisation. On peut les signaler en 10 rubriques.

- Simplification des prestations Le mot d’ordre de la simplification est porteur, mais sa mise en œuvre reste compliquée. En tout état de cause, la logique de l’allocation sociale unique, mise en avant dans plusieurs projets politiques, a pour visée première de simplifier la gestion des prestations destinées à lutter contre la pauvreté. La proposition consiste non pas à fusionner toutes les prestations de protection sociale, mais au moins les prestations contribuant significativement à la lutte contre la pauvreté. Il en va des minima sociaux, des prestations logement, voire de certaines prestations familiales. Si l’idée est bonne sur le papier, sa concrétisation s’avère ardue. Les Britanniques ont eu la même idée, en voulant créer un « crédit universel » qui fusionne six prestations et crédits d’impôt. Cette simplification a été décidée, mais son élaboration apparaît bien plus subtile et dispendieuse que prévue. Si difficultés il y a à simplifier, ceci ne condamne cependant pas l’idée. Progressivement, il est possible de rapprocher les prestations, d’unifier les barèmes et les gestionnaires. Tout est affaire de volonté. Or il est toujours plus facile de déclarer un nouveau grand plan, de créer une nouvelle petite prestation, que de se lancer dans un mouvement conséquent de rationalisation.

- Rationalisation Puisque, aujourd’hui, tout le monde ou presque (État, villes, départements, caisses de Sécurité sociale, associations, etc.) lutte contre la pauvreté, personne n’est véritablement responsable. À une prestation sociale unifiée, si l’on avance vraiment sur ce dossier, doit correspondre un guichet unifié. Ce pourrait être les Caisses d’allocation familiale (CAF), renommées et réorganisées. Le guichet unique social est souvent dénoncé comme un mythe. Ce n’est un mythe que pour ceux qui savent qu’ils vont perdre du pouvoir. Les gestionnaires gagneraient en productivité et les bénéficiaires en réactivité.

- Rationalisation du travail Le travail social se perd en conjectures rhétoriques, en revendications catégorielles et en acharnement bureaucratique. Il faut profiter de la révolution numérique pour que chacun (pauvre ou non) puisse avoir recours à un travail social référent. Il s’agit, concrètement, de s’inspirer du médecin traitant. Chacun devrait pouvoir savoir, voire choisir, qui peut être son travailleur social. Le travail social se déroulerait dans une relation contractuelle de client à prestataire (ce qui, on le sait, fait toujours sursauter les travailleurs sociaux). Ce serait le travailleur social traitant (TST) ou travailleur social référent (TSR). Le milieu professionnel est féru de sigles. Quel que soit l’employeur, le travailleur social aurait un portefeuille de cas, de clients, dont il aurait la responsabilité. Une telle réforme aurait un impact puissant sur la situation des plus pauvres, ceux-ci ayant le plus de contacts avec la diversité des travailleurs sociaux et de leurs guichets.

- Numérisation des dossiers Un problème très concret des personnes en difficulté tient de leur obligation à répéter, parfois plusieurs fois par semaine, leurs difficultés. Il faut profiter des opportunités et expérimentations en termes de « coffre-fort numérique », de manière à ce que les dossiers soient simples à administrer et à partager. Il s’agit, en l’espèce, de s’inspirer du dossier médical personnalisé (le DMP). Celui-ci a bien du mal à naître, mais on doit pouvoir plus aisément créer un dossier social personnalisé (DSP) ou un dossier social unique (DSU). Il contiendrait l’ensemble des informations qu’il ne serait pas nécessaire de devoir débiter à nouveau à chaque contact avec un interlocuteur social (CAF, caisse de retraite, caisse complémentaire, Pôle Emploi…). Ce dossier social unique est aussi nécessaire que possible, avec la puissance des systèmes d’information. Son principe s’inspire du programme « Dites-le-nous une fois » valable pour les entreprises. L’idée générale ? Que l’administration se partage une bonne fois pour toutes les justificatifs et données déjà fournis une première fois, afin d’alléger au maximum les procédures futures.

- Évaluation à partir d’objectifs chiffrés. La lutte contre la pauvreté étant un assemblage de politiques publiques différentes, génériques ou spécifiques, son évaluation est malaisée. Ses objectifs ne sont pas vraiment clarifiés. Tout, alors, peut être dit sur les résultats de la lutte contre la pauvreté, quand des objectifs chiffrés n’ont pas été fixés. La fixation d’objectifs chiffrés est une orientation qui a déjà fait l’objet de nombreuses disputes. Il s’agit certainement d’une voie judicieuse, à condition de construire et de suivre des objectifs aisément compréhensibles. On doit ainsi pouvoir progresser avec des visées comme « aucune personne en situation de pauvreté absolue », « aucun SDF sans prise en charge », « zéro bidonville », etc. Il en va, en fait, de la crédibilité et de la visibilité politique des mesures de lutte contre la pauvreté.

- Intensifier la lutte contre l’extrême pauvreté. Ce sont les situations de pauvreté les plus visibles, qui mobilisent la compassion, l’intérêt ou l’énervement. Tous les dispositifs dits d’« urgence sociale » (en théorie en direction des « SDF », mais en réalité de plus en plus en direction des sans- papiers, « migrants » et réfugiés) doivent être refondus, avec pilotage unique (à la main des métropoles et des intercommunalités) et instruments adaptés aux réalités locales. Les Samu sociaux, 115 et autres services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) doivent être laissés à la main locale. Ils sont aujourd’hui coûteux et dispersés, avec une centralisation du financement et de l’élaboration des doctrines d’action.

- Décision à prendre sur le logement social. Parmi les problèmes très visibles et très préoccupants de pauvreté et de budgets contraints se pose la question lancinante du logement social. Celui-ci, en un mot, est formaté, historiquement, pour des classes moyennes salariées. Il se paupérise problématiquement aujourd’hui, d’une part, parce que des locataires en place rencontrent des problèmes et voient leurs ressources diminuer ; d’autre part, parce que les nouveaux locataires entrants sont plus pauvres qu’auparavant. Stratégiquement, il faut choisir. Plutôt que de rester dans une certaine forme de statu quo, d’efficacité discutable et de constantes polémiques, il conviendrait d’aller vers une simplification, avec, d’un côté, du logement très social ressemblant plus à de l’hébergement, et, de l’autre côté, du logement social pour salariés davantage à la main des entreprises. La question est classique. Il s’agit de trancher.

- Refonder le partenariat et le contrat associatif. Nombre d’associations engagées dans la lutte contre la pauvreté sont devenues des supplétifs des politiques publiques, qu’elles critiquent par Elles n’ont parfois plus d’association que le nom et un conseil d’administration sans réel pouvoir. Ce secteur associatif, intégré dans ce que l’on baptise, un rien pompeusement, « économie sociale et solidaire », est une sorte de quatrième ou cinquième fonction publique. Une orientation est de nationaliser, de départementaliser ou municipaliser les services proposés. Une autre est de mettre encore davantage en concurrence en mobilisant, sur un parfait pied d’égalité, secteur privé non lucratif et secteur privé lucratif.

- Avoir davantage recours au dynamisme privé. Nombre d’entreprises pourraient davantage s’impliquer, non par mécénat mais par intérêt et professionnalisme, dans les services de lutte contre la pauvreté. Il en va ainsi de services hôteliers comme de coopératives de travailleurs sociaux. Il en va également de financements innovants de l’action sociale, payant les opérateurs à la performance. Plus que des expérimentations, il faut ouvrir les marchés.

- Reprendre une première place européenne. La France a été le membre moteur de l’Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté, et ce dès les années 1970. Elle est aujourd’hui empêtrée dans des considérations bureaucratico-techniques liées à la stratégie UE 2020 (avec des objectifs précis de lutte contre la pauvreté). Le sujet de la lutte contre la pauvreté est, au moins dans l’espace Schengen ouvert, un plein sujet européen. Sur le plan de la lutte contre la grande pauvreté (SDF, réfugiés, bidonvilles…), la France doit demander aux autres États membres de faire sinon autant qu’elle, du moins des efforts substantiels, ne serait-ce qu’au titre des ressortissants européens comptés comme pauvres en France.

Que retenir ? Le sujet de la lutte contre la pauvreté appelle des choix cruciaux en matière de logement social, d’organisation territoriale de l’aide sociale et de rationalisation des programmes et instruments de lutte contre la grande pauvreté. Il est facile de les énoncer ainsi dans une note mais très malaisé de les faire passer, notamment auprès des opérateurs spécialisés. Si l’on veut être courageux et innovant en matière de lutte contre la pauvreté, il faut prendre garde à une forme d’hypocrisie du secteur : une main avec une sébile pour des financements publics, une autre avec un cocktail Molotov pour critiquer ces mêmes politiques publiques…

La piste peu probable et discutable du « revenu universel »

On peut finir cette note à partir de l’une des idées qui occupe le haut du panier des discussions autour de la lutte contre la pauvreté. Il ne s’agit pas tant de la contester d’un bloc que d’en montrer le caractère irréaliste et peut-être non nécessaire dans le contexte français, si l’on entend par « revenu universel » une prestation sociale substantielle qui serait versée à tout le monde. Il pourrait en aller autrement si ce revenu universel se comprenait, de manière moins ambitieuse, comme un socle de base, consolidé à partir de ce qui existe déjà. L’idée de revenu universel apparaît comme un serpent de mer du débat social. Certains de ses promoteurs en fêtent le demi-millénaire, puisque des experts la datent de la publication de L’Utopie de Thomas More, en 1516… Sous des noms changeants (revenu de base, revenu de citoyenneté, revenu universel…), les projets sont de plus en plus précisément documentés, avec des ambitions, en réalité, très dissemblables. Certains, avec un tel système, aspirent à compléter l’État-providence ; d’autres veulent s’en débarrasser. C’est dire combien il y a de la marge entre les diverses formulations.

En tout état de projet, l’idée est toujours celle d’un revenu forfaitaire (le même pour tout le monde), servi à toute la population d’un territoire et, surtout, inconditionnel (sans contrepartie en termes de revenus ou d’activité). Le grand objectif n’est pas uniquement de lutter contre la pauvreté, mais de lutter en faveur de la liberté, chacun doté de ce revenu de base pouvant plus aisément exercer sa liberté. Utopie irréaliste et nocive soutiennent les uns, projet nécessaire et crédible argumentent les autres, lesquels rappellent que les gouvernements finlandais et québécois ont mis très sérieusement l’idée à l’étude.

En France, de plus en plus d’experts (allant de philosophes à des spécialistes du numérique) et de parlementaires suggèrent une telle option. Ils soutiennent, au moins, la nécessité de réfléchir avec sérieux à une idée très importante. Début 2016, un rapport du Conseil national du numérique a plaidé pour l’expertise approfondie de différents scénarios de revenu universel, ceci afin d’adapter la France à la révolution numérique à l’œuvre, et à la transformation du monde du travail encore à venir. Une mission d’information a été mise en place au Sénat pour réfléchir à l’intérêt et aux formes possibles de mise en place d’un revenu de base en France. Mais, au-delà des principes et des grandes idées, une telle proposition doit, d’abord, s’apprécier concrètement.

Concrètement, quelle forme pourrait avoir un tel revenu universel ? Caricaturons d’abord. S’il s’agit d’un montant symbolique de 5 ou 10 euros par an et par personne vivant en France, la charge (325 ou 750 millions d’euros) est supportable mais le revenu est négligeable. À l’inverse, si le montant de ce revenu universel devait se situer, comme la plupart des propositions l’évoquent, à un niveau moyen situé entre ceux du RSA et du Smic, la perspective n’est plus la même : à 500 euros mensuels, le revenu universel coûterait 390 milliards d’euros ; à 800 euros, 624 milliards d’euros. Certes, la fiscalité, avec un revenu universel nécessairement assujetti à l’impôt, permettrait de récupérer une partie de la dépense, mais celle-ci n’en resterait pas moins substantielle. Admettons qu’il en coûte, en net, avec un scénario à 800 euros, 450 milliards d’euros : il s’agit du montant total des dépenses annuelles de sécurité sociale ! D’où une nouvelle question essentielle : comment finance-t-on l’opération ? Par des prélèvements obligatoires supplémentaires ? Par une refonte totale du système de protection sociale ? Dans le scénario à 500 euros il faut trouver quelque 250 milliards d’euros… On peut le faire avec le remplacement de prestations auquel le revenu de base viendrait se substituer (minima sociaux, 20 milliards ; prestations logement, 20 milliards), mais on est loin, très loin, du compte. Plutôt donc qu’un revenu universel versé à tous, l’idée d’un socle universel peut s’entendre, celle-ci consistant en une fusion des principales prestations d’assistance. L’idée revient à la proposition émise d’une allocation sociale unique.

De fait, dans le système français, il est très compliqué d’intégrer ce type de revenu universel, au sens large, dans un système déjà dense et globalement universel. Au terme d’un parcours historique long, assurance maladie et assurance retraite sont aujourd’hui totalement universelles, au sens où tout le monde peut être pris en charge, au moins à un niveau minimum. Un des débats les plus essentiels, avec le revenu universel, en France, est donc bien de savoir s’il vient renforcer ou concurrencer ce caractère universel de la protection sociale. Ce débat français sur l’universel doit certainement se doubler, philosophiquement et techniquement, d’une réflexion sur le singulier. Car l’aspiration au singulier, à la personnalisation, à l’adaptation, à la modulation, semble bien plus élevée que l’aspiration à l’universel. Prosaïquement, les personnes vivant en France aspirent davantage à une protection sociale dense et individualisée qu’à une protection sociale légère et universelle.

Le sujet n’est probablement pas un mythique « revenu universel », mais certainement un socle universel large permettant de passer souplement, agilement, d’un statut à l’autre, à un moment ou à un autre de sa trajectoire personnelle. L’idée résonne alors avec les propositions de guichet unique et de dossier social unique.

Que retenir ? Le revenu universel est un sujet de philosophie politique extrêmement intéressant. Dans un contexte français de protection sociale déjà largement universelle, il ne saurait être mis en place sans bousculer intégralement un édifice qui ne bouge pas facilement. En revanche, des réformes visant la simplification, l’unification, la gestion uniforme des prestations d’aide sociale ont assurément toute leur pertinence et leur validité. Il faut déjà bien de la volonté pour les décider et les mettre véritablement à l’œuvre.

Aucun commentaire.