Enseignement supérieur : les limites de la « mastérisation »

De la démocratisation de l’éducation à la massification de l’enseignement supérieur

Une démocratisation de l’accès à l’éducation depuis la fin du XIXe siècle

Les lois Ferry et l’école de la république

De l’accès généralisé à la 6e à l’objectif des 80% d’une classe d’âge au baccalauréat

L’explosion des effectifs du supérieur

Huit fois plus d’étudiants qu’en 1960, des cursus toujours plus longs

Le master s’impose de plus en plus comme la norme

La démocratisation de l’enseignement supérieur, un débat international

Une proportion de jeunes diplômés au-dessus de la moyenne de l’ocde

Un risque de « surdiplomation » ?

Quand la surdiplomation fabrique de la frustration

Une offre de formation déconnectée de la réalité du marché du travail

Un marché du travail « catastrophique »

L’illusion du « master pour tous »

Les conséquences de la stratégie suivie : reproduction des inégalités et frustration

L’échec de la méritocratie

Une implacable machine à frustration pour les jeunes générations

Une stratégie inefficace à bien des égards pour la société

Les préconisations : un discours de vérité et des solutions pragmatiques

À quand la fin de l’hypocrisie ?

Les pistes de réformes : substituer au « droit aux études » un « droit à l’insertion »

Résumé

Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur est en constante augmentation, année après année. En parallèle, on constate un allongement de la durée des études, avec le master qui s’impose de plus en plus comme la norme. Pour autant, le chômage et le déclassement des jeunes se maintiennent à des niveaux historiquement hauts.

Les déterminants aux politiques publiques visant à la démocratisation des diplômes sont doubles : une conception républicaine empreinte du principe d’égalité, la croyance qu’une augmentation du taux de diplomation (et donc du niveau de connaissances de la population) tirerait la croissance du pays.

La réalité est autre : le nombre de bac + 5 délivrés est deux à trois fois supérieur à ce que le marché du travail est en mesure d’absorber. Les conséquences sont préoccupantes : frustration des jeunes diplômés et de leurs familles, dévalorisation des diplômes, renchérissement du coût de l’enseignement supérieur, emplois moins qualifiés non pourvus…

L’étude se propose de creuser la piste d’une surdiplomation artificielle, dans la mesure où celle-ci n’induit ni réduction des inégalités sociales, ni augmentation du niveau général des connaissances, et se propose de placer au cœur de la réflexion une meilleure adéquation entre les diplômes émis et la structure du marché du travail.

Julien Gonzalez,

Responsable des affaires économiques d’un syndicat professionnel.

« On peut voir les mêmes individus ou les mêmes groupes qui affirmaient il y a peu que la “démocratisation de la culture” serait réalisée “lorsque le jardinier pourrait lire Platon dans le texte” se voiler la face en constatant qu’on risque de se retrouver jardinier avec une licence de grec. »

Jean-Claude Passeron, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

De la démocratisation de l’éducation à la massification de l’enseignement supérieur

Une démocratisation de l’accès à l’éducation depuis la fin du XIXe siècle

Les lois Ferry et l’école de la république

pierre merle, « la démocratisation de l’école », Le Télémaque, no 25, mai 2004, 135-148.

« tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire » (loi sur l’instruction primaire, 28 juin 1833).

Jules Ferry, « discours à la salle molière », 10 avril 1870, cité par paul robiquet, Discours et Opinions de Jules Ferry, paris, Colin, 1893, p. 290.

D’après Pierre Merle1, le point de départ historique à la question scolaire en France est la Révolution de 1789, la nécessité d’une « instruction pour tous » étant la suite logique de la remise en cause des privilèges et des inégalités sociales. L’esprit des Lumières doit dès lors s’incarner à travers la formation d’un peuple éclairé, émancipé du dogme religieux. Par la suite, la loi Guizot du 28 juin 1833 relative à l’« instruction primaire », votée sous la monarchie de Juillet, instaure l’enseignement primaire privé2 et l’organisation de l’enseignement primaire public pour garçons dans chaque département et pour chaque commune (avec l’obligation d’une école primaire supérieure pour les communes de plus de 6.000 habitants). Si l’instruction primaire comprend l’éducation morale et religieuse et permet l’existence d’écoles « plus particulièrement affectées à l’un des cultes reconnus par l’État », il s’agit d’une étape cruciale dans la construction de l’école publique et d’une loi qui contribuera au recul de l’analphabétisation dans le pays.

Les lois de Jules Ferry adoptées sous la IIIe République rendront ensuite l’école gratuite (1881), puis laïque et obligatoire de 6 à 13 ans pour les garçons et les filles (1882). La gratuité et le caractère obligatoire entraînent une scolarisation quasi totale des enfants français, alors qu’environ 600.000 d’entre eux restent non scolarisés en 1878. En plus de la validation d’un certificat d’études, le texte du 28 mars 1882 remplace l’enseignement de la morale religieuse par une « instruction morale et civique », affirmant ainsi la neutralité de l’État et séparant les sphères publique et religieuse. Imprégné de la pensée de Condorcet et des Lumières, Jules Ferry voit dans ces lois l’incarnation de la suppression des privilèges, comme il le déclarait dès 1870 : « Le siècle dernier et le commencement de celui-ci ont anéanti les privilèges de la propriété, les privilèges et la distinction des classes ; l’œuvre de notre temps n’est assurément plus difficile […], c’est une œuvre pacifique, c’est une œuvre généreuse, et je la définis ainsi : faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l’inégalité d’éducation3. »

Les instituteurs – les « hussards noirs » de la République – deviennent alors les chevilles ouvrières de l’émancipation des masses prolétariennes et agricoles qui accèdent à l’éducation. Au cœur du projet républicain, la promesse conjointe d’une égalité des chances et de l’élévation générale du niveau de connaissances s’ancre durablement dans la symbolique de l’école et de l’offre éducative. La loi du 9 août 1936 relative à « l’instruction primaire obligatoire » de Jean Zay prolongera par la suite l’âge minimum à 14 ans, avant que l’ordonnance du 6 janvier 1959 le porte à 16 ans. Les bases du développement de l’enseignement secondaire, dans un premier temps au collège, dans un second au lycée, étaient posées.

De l’accès généralisé à la 6e à l’objectif des 80% d’une classe d’âge au baccalauréat

précédemment, il existait un enseignement primaire supérieur de la 6e à la 3e après le certificat d’études, un enseignement secondaire dispensé dans les lycées de la 6e à la terminale, et des centres d’apprentissage pendant trois ans après l’école élémentaire.

L’Éducation nationale en chiffres, ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, édition 2014, octobre 2014.

Ibid.

marie duru-Bellat, L’Inflation scolaire, seuil, 2006, p. 13.

Ibid., p. 8.

Ibid.

La réforme de 1959 (dite « réforme Berthouin », du nom du ministre de l’Éducation), s’accompagne d’une réorganisation de l’enseignement secondaire4 avec la mise en place des collèges d’enseignement général (CEG) et les collèges d’enseignement technique (CET), à côté des lycées, pour faire face aux besoins liés à la croissance économique. Conséquence immédiate, le nombre d’élèves explose, passant dans les CEG de 474.500 en 1960 à 789 300 en 19645. Il faudra attendre la loi Haby du 11 juillet 1975 pour voir l’instauration du collège unique, qui regroupe les différents établissements du premier cycle et dont la scolarité est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme national, le brevet des collèges (qui remplace le brevet d’études du premier cycle du second degré, créé en 1947).

L’objectif du collège unique est alors de repousser l’orientation en fin de 3e, vers l’enseignement général, technique ou professionnel, même s’il existe en fin de 5e la possibilité d’une poursuite en certificat d’aptitude professionnelle (CAP). En ligne de mire, c’est bien la démocratisation du premier cycle du secondaire qui est recherchée (avec le souhait d’un parcours unique jusqu’à la 3e) et d’une homogénéisation de l’acquisition des connaissances par tous les élèves.

Ces réformes entraîneront une augmentation considérable des effectifs de l’enseignement secondaire, dans le collège à partir des années 1960 puis au lycée dans le prolongement de la loi Haby : on passe ainsi de 2,3 millions d’enfants scolarisés dans le secondaire en 1960 à plus de 5,4 millions en 20136. Dix ans après la loi Haby, le ministre de l’Éducation nationale Jean- Pierre Chevènement annonce son objectif d’« amener 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat d’ici à 2000 ». Le baccalauréat professionnel est institué en 1987, avant que soient supprimées, en 1991, l’orientation en fin de 5e et, sept ans plus tard, les classes de 4e et 3e technologiques.

Ces mesures, qui font suite à l’instauration du baccalauréat technologique en 1968, engendrent naturellement un allongement de la durée des études et une augmentation du nombre d’élèves inscrits au lycée : de 1987 à 2013, le nombre de bacheliers passe de 300.000 à 590.0007, soit un quasi- doublement en moins de trente ans, lié pour majeure partie aux baccalauréats professionnels.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’allongement des scolarités a ainsi connu une évolution continue : « Le pourcentage d’une classe d’âge atteignant le niveau du bac était d’environ 5% en 1950, il est passé à 21% en 1970, il a presque doublé entre 1985 et 1995 (de 36% à 66%)8 » et stagne autour de 77% aujourd’hui. Ce mouvement d’ouverture de l’accès à l’enseignement, primaire puis secondaire, répond d’après la sociologue Marie Duru-Bellat à un double objectif : le progrès de la société, rendu possible par une population qualifiée, et la recherche d’une plus grande justice sociale et l’instauration de l’idéal méritocratique, « l’institution scolaire [s’étant] vu allouer la responsabilité de détecter, de cultiver et de sanctionner ce mérite par des diplômes9 ».

Dans le prolongement de l’esprit des Lumières, la place que l’on occupe dans la société doit alors dépendre « non plus de facteurs hérités, mais de ressources propres, acquises et mobilisées par l’individu10 ». C’est cette conception qui prévaut également dans l’enseignement supérieur, sur lequel nous pouvons désormais nous attarder.

L’explosion des effectifs du supérieur

Huit fois plus d’étudiants qu’en 1960, des cursus toujours plus longs

la note utilisera conjointement les termes d’« enseignement supérieur » et d’« enseignement tertiaire » pour nommer le système d’enseignement postsecondaire.

L’État de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, édition 2013, avril 2014.

Ibid.

En 1960, on comptait 310 000 étudiants dans l’enseignement supérieur11 français. Ils sont désormais 2.387.000 en 2012-201312, soit près de huit fois plus. Si les tendances actuelles se poursuivent, ce nombre atteindra 2.500.000 en 2020. Cet état de fait s’explique par la démocratisation de l’accès au baccalauréat (comme nous venons de le voir) et par la forte croissance démographique des années 1950 et 1960.

Si l’augmentation des effectifs a longtemps été portée par l’université (des années 1960 à la fin des années 1990), les établissements privés (avec notamment les écoles de commerce) ont pris le relais au début des années 2000, au point de représenter 70% des hausses d’effectifs entre 2000 et 2012 et de « peser » 18% de l’ensemble aujourd’hui13. Autre élément à prendre en compte : près de la moitié de la croissance du nombre d’inscrits au cours des vingt dernières années s’explique par l’arrivée d’étudiants étrangers. Ces derniers représentent à présent 12,1% des étudiants, contre 9,4% au début des années 1990.

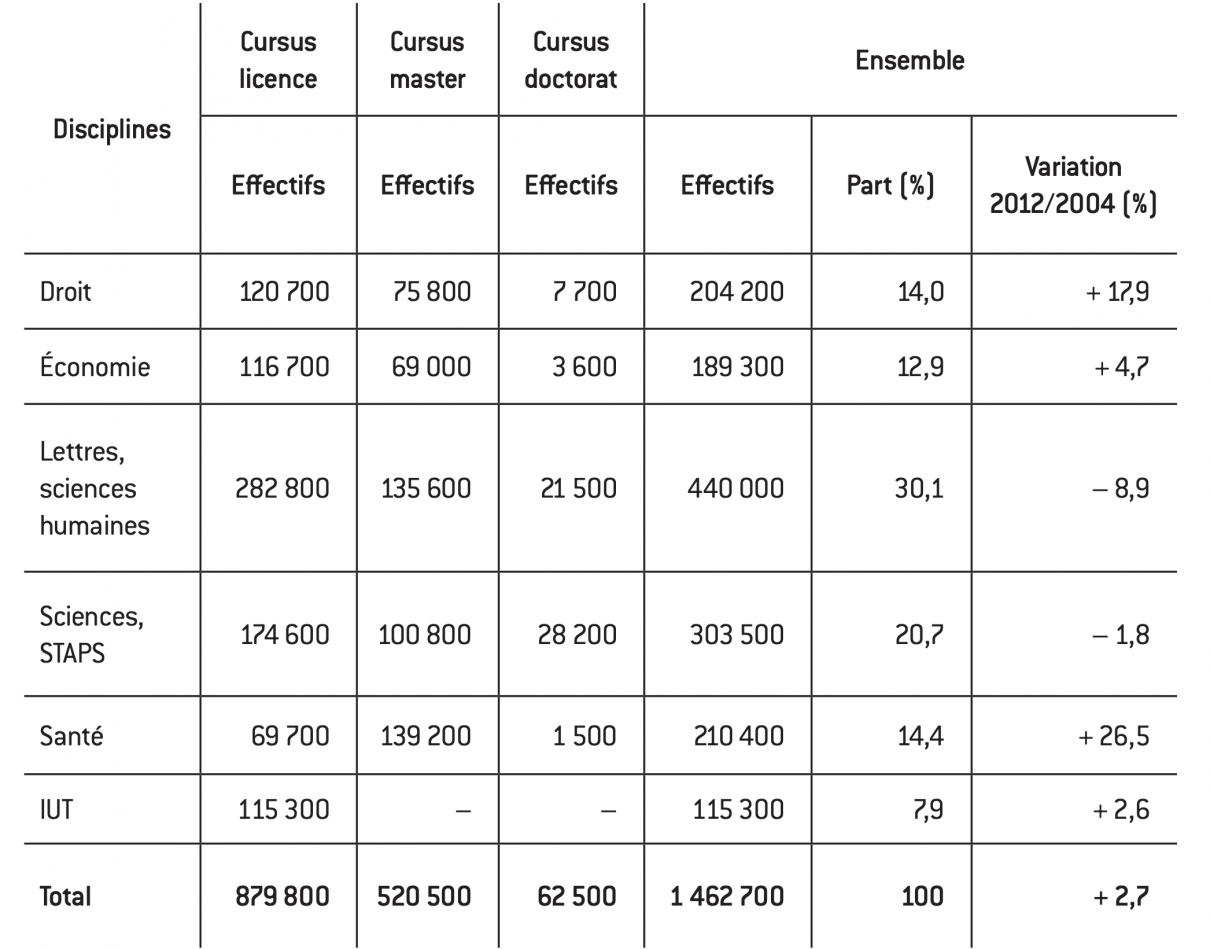

La rentrée 2012 confirme également la diversification de l’offre éducative du tertiaire : les formations universitaires généralistes concernent 53% des étudiants ; la santé et les écoles d’ingénieurs, 6% ; suivies par les écoles de commerce, 5%, au même poids que les Instituts universitaires technologiques (IUT). En termes de disciplines au sein des universités, les lettres et sciences humaines demeurent les plus populaires, devant les sciences, la santé, le droit et l’économie (voir tableau 1).

Tableau 1 : répartition des effectifs des universités françaises par cursus et par groupe en 2012-2013

Source :

ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

À ce stade, il est intéressant d’observer que les disciplines qui comptent le plus d’étudiants – les lettres et sciences humaines – ne paraissent pas être les plus adaptées aux attentes du monde professionnel, ce qui laisse présager certaines difficultés au moment de l’insertion sur le marché du travail.

Mécaniquement, ce développement de l’accès à l’enseignement supérieur conduit à une population de plus en plus qualifiée : si les personnes âgées de plus de 50 ans ne sont que 20% à disposer d’un diplôme du supérieur, plus de quatre personnes sur dix de moins de 40 ans en sont pourvues14. Si l’on compare les tranches d’âge les plus éloignées, le résultat est d’autant plus probant avec 42% des jeunes de 25 à 29 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 18% pour les personnes âgées de 60 à 64 ans15.

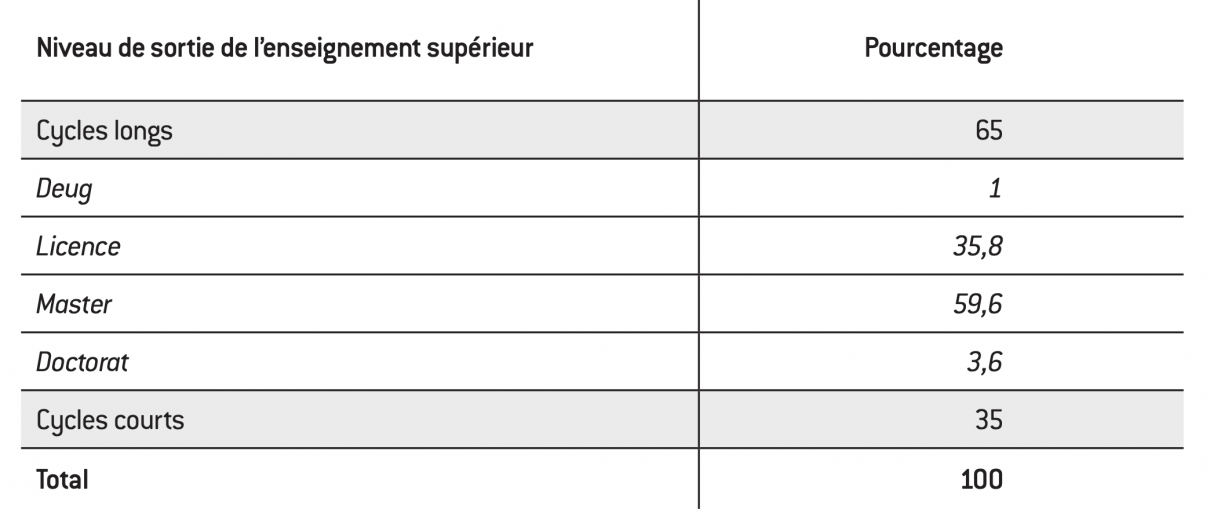

La deuxième conséquence est l’allongement de la durée moyenne des études, avec une prédominance des diplômes de niveaux bac + 3 et bac + 5. Parmi les jeunes sortant de formation initiale en 2009, 2010 et 2011, 42% sont diplômés du tertiaire, soit environ 297.000 personnes. Sur ces 297.000, le total des cycles longs (doctorat, master, licence) représente 65%, contre 35% pour les cycles courts professionnalisant (BTS, DUT)16. Au sein du groupe diplômé d’un cycle long, 1% ont un bac + 2 (Deug), 35,8% ont une licence, 59,6% un master et 3,6% sont docteurs (voir tableau 2).

Tableau 2 : répartition des sortants du supérieur en fonction de leur niveau de diplôme le plus élevé en 2009-2010-2011

Source :

tableau réalisé à partir des données fournies par l’enquête « Emploi en continu » de l’insee, traitements mEn-mEsr-dEpp.

Un autre élément est particulièrement révélateur de cette diplomation accélérée de la population française : parmi les sortants de formation initiale en 2009, 2010 et 2011, il y a moins de titulaires d’un CAP et BEP ou équivalent que… d’un master (15.000 de moins).

Ces chiffres témoignent donc d’une double réalité qui s’inscrit dans le prolongement de la démocratisation de l’accès à l’enseignement secondaire : les effectifs de l’enseignement supérieur croissent en parallèle d’un allongement de la durée des études, le master s’imposant de plus en plus comme le symbole de cette « inflation universitaire », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Marie Duru-Bellat.

Le master s’impose de plus en plus comme la norme

Boris ménard, « sortants du supérieur : la hausse du niveau de formation n’empêche pas celle du chô- mage », Bref du Céreq, no 322, septembre 2014, p. 1.

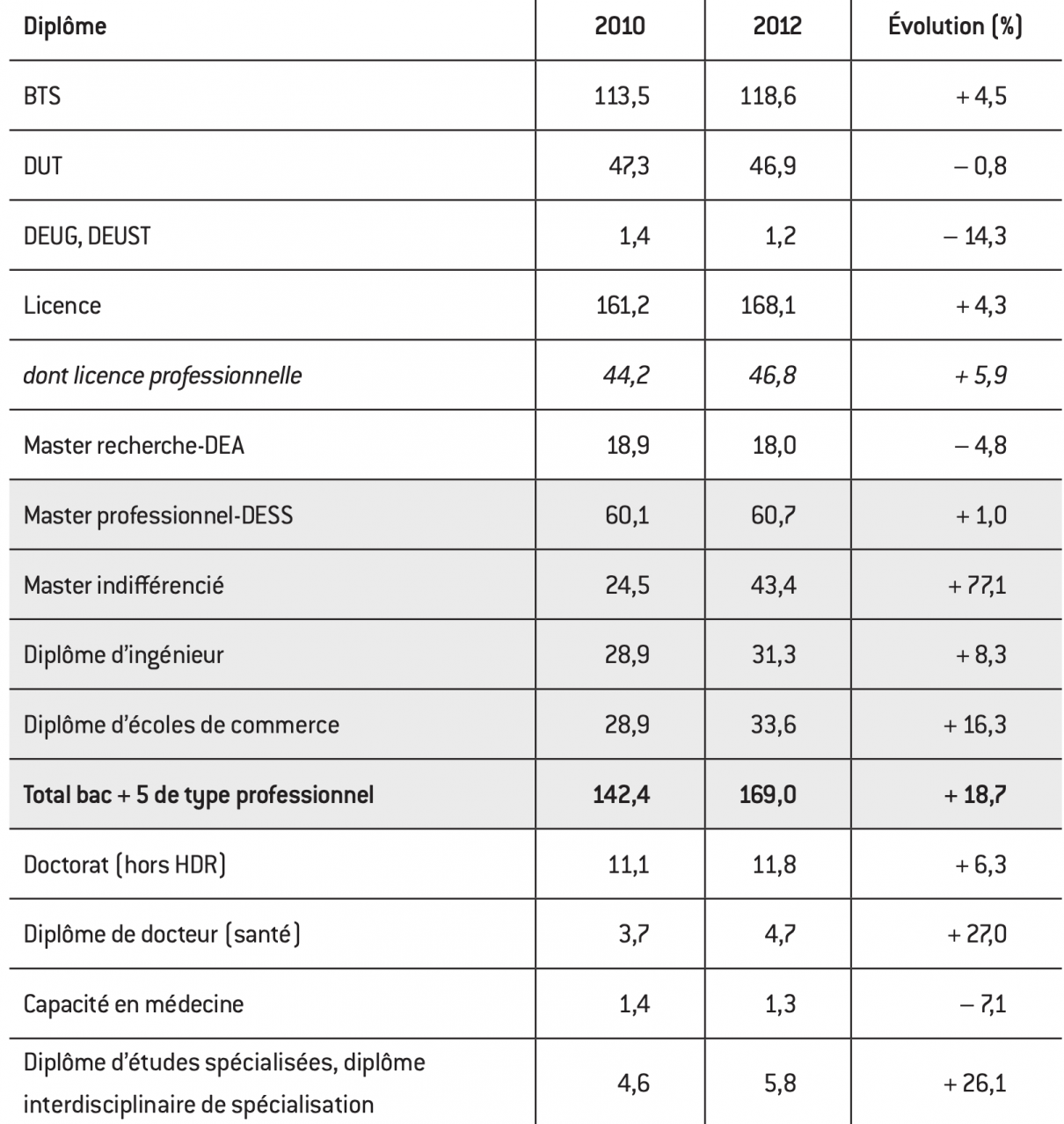

« La généralisation du LMD [licence-master-doctorat] a entraîné, par un jeu de vases communicants, une élévation du niveau général […]. Les sorties au niveau M1 se sont raréfiées, alors que le master 2 est en passe de devenir le diplôme le plus délivré. Au final, en 2010, près d’un jeune sur trois issus de l’enseignement supérieur entre sur le marché du travail avec un diplôme du supérieur long en poche (bac + 5 et plus)17. » L’analyse du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) confirme les éléments constatés par ailleurs : entre 2001 et 2011, le nombre de masters universitaires délivrés est passé de 62.600 à 124.600, soit une augmentation de 99% en dix ans ! D’après les données de l’Insee (voir tableau 3), le seul nombre de diplômés d’écoles de commerce a crû de 16,3% entre 2010 et 2012.

Tableau 3 : principaux diplômes délivrés dans l’enseignement supérieur en 2012 (en milliers)

Source :

insee.

données du Céreq.

donnée probablement sous-évaluée, en raison notamment de la non-prise en compte des effectifs iuFm par le Céreq.

Concernant les données estimées, il est important d’indiquer que celles-ci prennent en compte les étu- diants étrangers, de même qu’elles occultent les étudiants français diplômés d’un établissement étranger et qui cherchent leur premier emploi en France.

En 2010, 103.320 personnes sont sorties de l’enseignement supérieur diplômées d’un titre de rang master 2 (écoles et universités, hors IUFM)18. Si l’on en retire les quelque 30.000 recrutements par concours dans les trois fonctions publiques (catégories A et B), le nombre d’étudiants titulaires d’un diplôme de type bac + 5 entrés sur le marché du travail la même année s’élèverait à environ 75.00019. Pour 2012, toutes formations et tous types d’établissements confondus, on estime à 169.000 le nombre de diplômes de niveau bac + 5 délivrés dans le supérieur (mais pas forcément sanctionnant la fin de la scolarité). En retranchant les concours de la fonction publique, nous obtenons un chiffre plus proche de 140.00020. Ce sont ces éléments qu’il conviendra de questionner un peu plus tard, et notamment leur adéquation avec la structure des postes à pourvoir.

La démocratisation de l’enseignement supérieur, un débat international

Une proportion de jeunes diplômés au-dessus de la moyenne de l’ocde

L’Union européenne (UE) s’est fixée pour objectif que 40% de la population âgée de 30 à 34 ans soit diplômée de l’enseignement supérieur d’ici 2020 (stratégie « EU 2020 »). La France est, en la matière, dans les clous de Bruxelles, avec 43,5% en 2010 (contre une moyenne de 33,6% pour l’UE)21.

En 2012, ce chiffre est de 44%, contre 40% pour la moyenne de l’OCDE22. À titre de comparaison, nous nous situons au même niveau que la Suisse et les Pays-Bas, proches des États-Unis (45%) ou de la Finlande (46%), loin devant l’Italie (22%), l’Autriche (26%) et l’Allemagne (32%), mais derrière le Royaume-Uni (50%) ou la Corée du Sud (60%). Dans le cas de la France, c’est surtout la proportion des effectifs des cycles courts (jusqu’à bac + 2) qui explique notre position, alors que le pourcentage de diplômés des cycles longs (de bac + 3 à doctorat) est de 4 points en dessous de la moyenne de l’OCDE.

Si l’on regarde les données pour l’ensemble de la population active (entre 25 et 64 ans), on observe un chiffre inférieur à la moyenne de l’OCDE (31% contre 32%), ce qui indique un rattrapage à marche forcée et une tendance à la diplomation accélérée : la France est le cinquième pays de l’OCDE (à égalité avec le Luxembourg) en termes de différence de pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire entre les 25-34 ans et les 55-64 ans23 . La courbe ne serait pas près de s’inverser, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’étant fixé pour les prochaines années des objectifs particulièrement ambitieux avec « 60% d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur, 50% de diplômés au niveau licence, 25% au niveau master24 ».

Si ces données autorisent une première approche comparatiste, les chiffres ne nous permettent pas de tirer des conclusions sur la pertinence des différents systèmes éducatifs. Bien que l’Allemagne et l’Italie se distinguent par un taux de diplomation des jeunes générations parmi les plus bas de la zone OCDE, les conditions d’entrée dans la vie active divergent sensiblement. L’adéquation entre le flux de diplômés et la demande de travail dépendant de facteurs multiples – démographie, conjoncture économique, marché du travail, notamment –, l’analyse doit être approfondie en intégrant d’autres paramètres.

Un risque de « surdiplomation » ?

« améliorer l’accès à l’enseignement supérieur en vaut-il le coût ? le regard de l’oCdE », 16 septembre 2014, aEF dépêche no 486886 (accessible en anglais sur: oecdeducationtoday.blogspot.fr/2014/09/ is-expanding-access-to-higher-education.html).

Ibid.

Ibid.

Stratégie nationale de l’enseignement supérieur, op. cit.

C’est tout le sens de la réflexion menée par l’OCDE et Dirk Van Damme, chef de la division Innovation and Measuring Progress à la direction de l’Éducation de l’OCDE, qui s’interroge sur les éventuels effets indésirables générés par un haut niveau de qualification dans la population active25 :

« Les dépenses supplémentaires des familles et des contribuables pour augmenter l’investissement dans l’enseignement supérieur, le temps et l’énergie dépensés par les étudiants et leurs familles et les efforts déployés par les universités pour adapter leur offre en valent-ils le coût ? […] Certains observateurs pensent que non. Ils pointent des risques de “surdiplomation”, de décalage avec les besoins en compétences du marché, et de captation des emplois moyennement ou peu qualifiés par des gens surqualifiés26. » Pour illustrer ses propos, Dirk Van Damme se base sur les conclusions d’un travail qui fait le lien entre le surplus moyen de salaire pour les jeunes diplômés du supérieur (par rapport à un référentiel donné) et le taux de diplômés de la population active du pays. Quatre catégories de pays apparaissent : ceux qui ont un niveau de diplomation plutôt bas et un faible surplus de salaire pour les jeunes diplômés (France), ceux qui ont un niveau de diplomation plutôt élevé et un faible surplus de salaire (Canada), ceux qui ont un niveau de diplomation plutôt bas avec un surplus de salaire important (Allemagne) et ceux qui ont un niveau de diplomation plutôt haut avec un surplus de salaire important (États-Unis).

Selon cette segmentation, la France se situe dans la première catégorie : si son nombre de diplômés ne paraît pas problématique (rappelons que l’enquête concerne la population active dans son ensemble et non les nouvelles générations, qui sont en France plus diplômées que la moyenne de l’OCDE), les nouveaux entrants sont plutôt faiblement rémunérés, le diplôme n’étant pas « récompensé » en termes de salaire.

« D’une manière générale, les résultats suggèrent qu’avoir une population adulte fortement éduquée pourrait réduire l’accès aux salaires élevés des plus jeunes, ceux qui entrent juste sur le marché du travail27. » Alors que les pays combinant un fort taux de diplomation et un faible surplus de salaire sont exposés, d’après Dirk Van Damme, à un risque de « surdiplomation », quelles conséquences peut-on en tirer pour la France ? Que « l’augmentation du nombre de diplômés au niveau master devient une priorité afin de pouvoir suivre les besoins de la société », comme l’affirme le Comité pour la stratégie nationale de l’enseignement supérieur28 ? Rien ne paraît plus incertain.

Quand la surdiplomation fabrique de la frustration

Une offre de formation déconnectée de la réalité du marché du travail

Un marché du travail « catastrophique »

« le taux de chômage des jeunes », 7 juillet 2014.

Erwan le noan et dominique reynié, op. cit., p. 18-19.

marie duru-Bellat, cit., p. 10.

Une rapide analyse du marché du travail français laisse apparaître une double réalité : une entrée difficile pour les jeunes générations, un rôle central joué par le diplôme.

En France, les moins de 25 ans sont 23,4% à être au chômage au mois de mars 2014, contre une moyenne européenne à 22,8%30. Ils sont également les premiers concernés par les formes précaires d’emploi, alors que 84% des embauches se font actuellement en CDD31. D’une manière générale, la conjoncture se dégrade, qu’il s’agisse du niveau de chômage ou des rémunérations, et ce malgré l’élévation du niveau d’éducation. Si l’on en croit les enquêtes « Génération » réalisées par le Céreq, la situation des jeunes diplômés trois ans après leur sortie du supérieur s’est aggravée entre 2010 et 2013 : 13% des jeunes actifs diplômés en 2010 sont chômeurs en 2013, en hausse de plus de quatre points par rapport à la génération 2004. Une baisse du pouvoir d’achat est également à déplorer, avec une rémunération mensuelle médiane nette qui s’élève à 1.620 euros (contre 1.650 euros pour la génération 2004).

Globalement, il existe une très forte corrélation entre le rang du diplôme possédé, le risque d’être au chômage et le niveau de salaire : mieux vaut avoir un diplôme que l’inverse, mieux vaut un baccalauréat qu’un brevet des collèges, une licence qu’un BTS et dans une moindre mesure, un master qu’une licence. Ce constat – du reste implacable – sert allègrement de justification aux discours simplistes tels que : « Puisque les jeunes sans formation sont les plus touchés par le chômage, réduisons cette population et nous réduirons le chômage32. » On touche ici à la pierre angulaire des argumentaires, largement majoritaires dans le débat, qui plaident pour une continuation du processus d’ouverture de l’accès à l’enseignement supérieur au nom même de la justice et de l’égalité des chances. Remettre en cause les choix opérés revient alors à s’opposer à ces principes. C’est de cette posture qu’il conviendra de se détacher, car force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous : en parallèle de l’allongement des scolarités, les conditions d’entrée dans la vie active se détériorent sensiblement. Le processus concerne chaque niveau d’étude, des BTS-DUT aux masters 2, en passant par les licences professionnelles, et vient, en plus de la conjoncture économique défavorable, sanctionner une inadéquation flagrante entre la formation des individus et la structure des postes à pourvoir.

L’illusion du « master pour tous »

Boris ménard, art. cit.

ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, cit., p. 55.

Jean-pascal guironnet, « la suréducation en France : vers une dévalorisation des diplômes du supé- rieur ? », document de travail lamEta, 2005-04, cité par duru-Bellat, op. cit., p. 28.

Enquête du Céreq, citée par le ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, cit, p. 55.

association pour l’emploi des cadres (apec), « perspectives de l’emploi cadre 2014 », Les Études de l’emploi cadre, no 2014-09, février 2014.

Nous l’avons vu, les diplômes de niveau master sont les plus distribués et représentent près d’un tiers des sortants du supérieur de 201033. L’augmentation est tendancielle et particulièrement prégnante dans les spécialités droit-économie-gestion et les écoles de commerce. Au niveau de l’insertion, les diplômés d’écoles d’ingénieur tirent leur épingle du jeu, tant en termes de qualité de l’emploi occupé que du niveau de salaire. Suivent, dans une moindre mesure, ceux des écoles de commerce. Pour les diplômés d’un master de l’université, il est plus « rentable » d’avoir suivi une formation en droit-économie-gestion ou en sciences-technologies-santé qu’en sciences humaines et sociales ou en lettres-langues-arts.

Indépendamment de ces nuances, un questionnement sur la capacité du marché du travail à absorber le flux des diplômés de niveau master – à poste et salaire correspondant – apparaît à la lecture de plusieurs indicateurs.

Pour les sortants de l’enseignement tertiaire en 2004, seuls 70% des titulaires d’un master professionnel et 69% des titulaires d’un diplôme d’école de commerce (niveau bac + 5) sont cadres en 2011, soit un taux de déclassement supérieur à 30%34 en considérant qu’un master 2 permet de prétendre à un emploi de statut cadre. Pour l’ensemble des diplômés du supérieur, certaines études donnaient il y a quelques années déjà des chiffres bien supérieurs, de l’ordre de 44%35. Il est également intéressant d’observer que les diplômés d’écoles de commerce sont les plus mécontents de leur sort : 21% d’entre eux estiment « ne pas se réaliser professionnellement36 » contre seulement 10% pour les détenteurs d’un DUT ou 11% pour les titulaires d’une licence professionnelle. Enfin, les détenteurs d’une licence professionnelle de la génération 2010 sont moins nombreux au chômage et plus nombreux en contrat à durée indéterminée que leurs homologues de niveau master 2 (hors écoles de commerce et d’ingénieurs).

Alors que le nombre de jeunes sortant avec un diplôme de niveau bac + 5 a été évalué entre 75.000 (fourchette basse) et 140.000 (fourchette haute) – et qu’il devrait selon toute vraisemblance continuer à croître dans les années qui viennent –, quelles sont les perspectives offertes à notre jeune génération qualifiée ? Celles-ci semblent bien sombres, si l’on regarde les recrutements de cadres juniors (moins d’un an d’expérience) sur la même période : 37.100 en 2013, au mieux 38.100 en 2014, au pire 33.60037. Un différentiel, une masse discordante deux ou trois fois supérieure déversée annuellement par notre système d’enseignement tertiaire sur un marché du travail déjà saturé. Autre exemple particulièrement évocateur : les recrutements de cadres juniors en 2013 ne sont en mesure d’absorber que 57% des seuls diplômés des écoles de commerce et d’ingénieur (65.000) de 2012…

Les conséquences de la stratégie suivie : reproduction des inégalités et frustration

L’échec de la méritocratie

Jean-pierre dalous, laurence dauphin, martine Jeljoul, nadine laïb et al., « scolarisation et origines so- ciales depuis les années 1980 : progrès et limites », in Trente ans de vie économique et sociale, insee réfé-rences, édition 2014, janvier 2014, p. 43-53.

Ibid.

marie duru-Bellat, op. cit., p. 31.

Voir notamment pierre Bourdieu, « Classement, reclassement, déclassement », Actes de la recherche en sciences sociales, 24, no 24, novembre 1978, p. 2-22.

in pierre Bourdieu et Jean-Christophe passeron, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, paris, éditions de minuit, 1970.

Ibid., p. 128.

oCdE, op. cit.

Ce constat appelle une première interrogation : les frictions au moment de l’entrée dans la vie active – par ailleurs inévitables – ne seraient-elles pas le prix à payer pour assurer le bon déroulé du système méritocratique et la mobilité sociale ? En clair, l’ouverture de l’accès à l’enseignement supérieur permet-elle de réduire les inégalités ? La réponse est non, si l’on en croit de nombreux sociologues de l’éducation.

La première raison tient au fait que le diplôme reste très inéquitablement réparti entre les catégories sociales. Plusieurs éléments attestent en effet d’un lien fort existant entre le niveau de sortie de l’enseignement et l’origine des individus. En 2008-2010, 21% des enfants d’ouvriers ou d’employés ont quitté l’école sans diplôme (ou équivalent BEP), contre seulement 7% des enfants de cadres ou de professions intermédiaires38. Par ailleurs, si le développement de l’accès à l’enseignement supérieur s’est accompagné d’une réduction des inégalités, celles-ci demeurent éclatantes : parmi les enfants de cadres ou de professions intermédiaires âgés de 20 à 24 ans, on trouve deux fois plus d’étudiants que parmi les enfants d’ouvriers39. Dernière illustration, parmi les élèves entrés en 6e en 1995, 41% des enfants de cadres ont terminé leurs études diplômés d’un master, d’un doctorat ou d’une grande école, contre 4% pour les enfants d’ouvriers non qualifiés. Et l’Insee de conclure que sur les trente dernières années, « les écarts entre milieux sociaux pour l’accès à un diplôme de niveau au moins égal à bac + 5 se sont maintenus ». Deuxièmement, l’augmentation significative du nombre de diplômés du supérieur et l’incapacité d’absorption du marché du travail tendraient à dévaloriser la valeur nominale des diplômes, celle-ci se définissant par l’offre et la demande – les flux de diplômés et d’emplois correspondants. Ainsi, la baisse de l’utilité du diplôme annulerait le gain potentiel espéré par la démocratisation éducative : « Les enfants de milieu populaire qui accèdent aujourd’hui à des diplômes plus élevés que leurs parents n’en obtiennent pas pour autant des positions sociales plus élevées parce que le rendement de ces diplômes sur le marché du travail a dans le même temps baissé40. »

Ces deux facteurs, qui expliquent l’absence de relation entre la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et la mobilité sociale – inégalité dans la répartition des diplômes et dévalorisation de ces derniers –, ont fait l’objet de nombreux travaux académiques, qu’il serait vain de vouloir présenter ici de manière exhaustive. Nous pouvons néanmoins citer Pierre Bourdieu41, pour qui la massification scolaire a favorisé la mise en place de nouveaux mécanismes permettant d’assurer la reproduction sociale. La notion de « capital culturel42 » a notamment été développée pour expliquer le fait que les classes sociales se distinguent par « des distances inégales à la culture scolaire et par des dispositions différentes à la reconnaître et à l’acquérir43 ».

Avec plus de 15.000 dollars de dépenses par étudiant en 2011, la France se situe au-dessus de la moyenne de l’OCDE44. L’effort consacré (près de 1,5% du PIB) traduit un choix politique, censé assurer une corrélation entre le niveau d’éducation et la croissance du pays. À ce jour, il n’existe aucun consensus scientifique sur cette question, et l’éducation peut être perçue à la fois comme une cause et une conséquence de la prospérité économique. Qu’en conclure ? Plutôt que la recherche d’une réponse absolue et définitive, c’est bien la question du seuil qui semble posée. Car si la démocratisation de l’accès à l’enseignement opérée depuis les années 1950 a incontestablement eu des effets bénéfiques pour les individus et la société, nombre de signaux semblent accréditer la thèse d’une surdiplomation.

Une implacable machine à frustration pour les jeunes générations

Claire Bonnard, Jean-François giret et marielle lambert-le mener, « les étudiants anticipent-ils correcte- ment la valeur de leur diplôme sur le marché du travail ? », Documents de travail de l’Iredu, no 2013-1, avril 2013.

Julien gonzalez, Trop d’émigrés ? Regards sur ceux qui partent de France, Fondation pour l’innovation poli- tique, mai 2014.

Tout d’abord au niveau des individus, où notre système d’enseignement supérieur apparaît de plus en plus comme une formidable fabrique à frustration pour les jeunes et leur famille. Le refus de confronter les objectifs poursuivis par la politique de démocratisation sans fin à la réalité du marché du travail est source d’un décalage terrible entre les gains espérés par l’investissement que représente la poursuite d’études de longue durée et la brutale évidence d’une économie saturée en profils de type bac + 5. Car comment nommer autrement l’état d’esprit des quelque 9% de diplômés d’écoles de commerce ou des 12% de master 2 toujours au chômage en 2013, trois ans après leur entrée dans la vie active ? Celui du tiers des titulaires d’un titre de rang bac + 5 se déclarant employés en dessous de leurs compétences en 2011, soit sept ans après leur sortie du système scolaire ? Nous l’avons vu, la quantité de diplômés de niveau bac + 5 déversée annuellement est deux à trois fois supérieure à la capacité d’absorption de l’économie. Cette constatation illustre à elle seule la fausse promesse du système d’enseignement supérieur français, et les conséquences que cela implique pour nos jeunes générations sont à la fois préoccupantes et cumulatives.

Premièrement, on observe un déclassement en cascade pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Les diplômés qui ne peuvent exercer un emploi à la hauteur de leur niveau de formation (près de 44% pour l’ensemble des détenteurs d’un titre de l’enseignement tertiaire, selon certaines études évoquées précédemment) sont contraints d’accepter un poste moins qualifié, et le décalage se répercute sur l’ensemble de la chaîne. L’affirmation « plus on est diplômé, moins on a de risques d’être au chômage » demeurant exacte, les individus ont intérêt à opter pour des stratégies de poursuite d’études, ce qui vient alimenter à la fois le stock de diplômés et les cas de distorsion de concurrence sur les postes moins qualifiés, aggravant de fait la situation des non-diplômés… et rendant plus que jamais nécessaire la détention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ! C’est alors que le cercle vicieux s’enclenche, la situation incitant bien souvent les acteurs à une prise de décision in fine relativement inefficace pour l’amélioration de leur propre sort.

La deuxième conséquence est une dévalorisation mécanique du profil de jeune diplômé de niveau bac + 5 sur le marché du travail. La valeur des diplômes – et des salaires correspondants – étant définie par la loi de l’offre et de la demande, et l’offre en diplômés de niveau master étant bien supérieure à la demande de travail, il s’ensuit une baisse implacablement logique du prix proposé (salaire), bien souvent nettement inférieur à celui espéré à la suite de l’obtention d’un titre du supérieur. Ce sont en tout cas les conclusions d’un récent travail scientifique45 qui cherche à estimer l’écart d’anticipation entre la rémunération escomptée et la rémunération réelle auprès d’étudiants de première année universitaire. La plus forte divergence concerne les étudiants envisageant… un master, avec une différence de 12% entre l’anticipé et le réalisé.

Ces éléments participent de la désillusion qui frappe les jeunes diplômés à la sortie du système d’enseignement tertiaire et sont à la fois cause et conséquence de l’inflation. L’afflux d’étudiants créant une forte demande de formation, un marché du supérieur se développe naturellement, les écoles et universités redoublent d’ingéniosité pour attirer les étudiants et mettent en place des politiques de développement, tout cela dans un environnement de plus en plus concurrentiel. L’établissement est alors bien souvent incité à mettre en avant des taux d’insertion et des niveaux de rémunération à la rigueur scientifique incertaine. Et nous n’évoquerons pas, par manque de données, le cas des écoles privées hors contrat et non reconnues par l’État, dont le nombre croît sensiblement année après année… En définitive, seuls trois choix semblent aujourd’hui s’offrir aux dizaines de milliers de diplômés annuels que le marché du travail ne peut intégrer : le chômage, le déclassement ou l’émigration46.

Une stratégie inefficace à bien des égards pour la société

ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, cit., tableau 3, p. 15.

Cet élément est à mettre en parallèle avec l’augmentation significative des effectifs des établissements privés (70% de la croissance de la population étudiante entre 2000 et 2012).

Voir notamment l’article du Figaro Étudiant, « l’orthographe préoccupe les universités », 26 décembre 2014, où l’on apprend que 70% des étudiants de droit et de langues de l’université de Bourgogne présentaient des lacunes importantes « en vocabulaire, en grammaire, en syntaxe ou en orthographe ».

marie duru-Bellat, op. cit., p. 75.

La stratégie du « master pour tous » n’est pas non plus sans impacts (négatifs) sur la société française dans son ensemble. Entre 2005 et 2010, en France, la dépense par étudiant a augmenté de 15%, contre 8% pour l’ensemble de l’OCDE47. Nous touchons ici un premier écueil, dans la mesure où le lien entre le nombre d’étudiants et la quantité d’argent mobilisée pour financer l’enseignement tertiaire ne souffre guère de contestation : cela en vaut-il le coup ? Si le « master pour tous » conduit un nombre croissant de jeunes diplômés à être sous-employés ou à émigrer, ne devrions-nous pas questionner la pertinence de ces choix politiques ? La question de la hausse des dépenses d’enseignement en induit immédiatement une suivante, celle de sa ventilation : alors que l’argent public va de plus en plus être soumis à une sévère cure de rationalisation, il y a fort à parier que l’effort de financement sera porté à l’avenir pour une part grandissante par le secteur privé et donc, in fine, répercuté sur les frais de scolarité48.

Deuxième élément, il paraît difficile de ne pas s’interroger sur le risque qu’une démocratisation « exacerbée » de l’enseignement supérieur ne s’accompagne d’un affaissement dans l’acquisition des savoirs. La quantité s’obtient-elle au détriment de la qualité ? L’un ne va-t-il pas nécessairement sans l’autre ? La question est à la fois sensible et complexe, des indicateurs fiables manquant pour pouvoir avancer une réponse irrévocable. Reste qu’à partir du moment où l’on annonce des objectifs chiffrés de titulaires d’un examen (à l’image des 80% pour le baccalauréat), le moyen le plus simple d’y parvenir demeure l’abaissement du degré d’exigence. Il va sans dire qu’un « temps de passage » atteint selon cette méthode modérerait sérieusement le bien-fondé de la démarche… Nous avons tous également à l’esprit les débats récurrents sur le niveau d’orthographe de la population active49, alors que l’importance toujours plus grande accordée au titre universitaire tend à favoriser l’établissement d’un système « où il ne s’agit plus tant d’apprendre que d’être certifié par le diplôme comme ayant appris50 ». On mentionnera enfin le fait que les recruteurs déplorent régulièrement le rôle de moins en moins filtrant du diplôme, leur inflation ayant entraîné une baisse relative de leur caractère discriminant.

Dernier sujet, et non des moindres, le « master pour tous » vient sanctionner une mauvaise adéquation entre l’offre de formation et les demandes des entreprises. Alors que les titulaires d’un master 2 se heurtent à la réalité à la fois de la conjoncture et de la structure de notre économie, nombre de postes moyennement qualifiés (notamment de niveau DUT ou licence professionnelle) sont confrontés à une pénurie de candidats au profil correspondant. C’est par exemple le cas dans les secteurs commerce-vente, transport-logistique, maintenance industrielle ou encore comptabilité- gestion. La question qui est ici posée est celle de la priorité des besoins à satisfaire : l’enseignement supérieur doit-il viser à apporter une réponse aux besoins sociaux de la population ou à ceux de l’économie ? Comme toujours, le diable est dans les détails et la bonne réponse dans une juste mesure entre ces deux nécessités. La seule priorité aujourd’hui accordée aux premiers atteint clairement ses limites et contrevient aux objectifs poursuivis, alors que les taux de diplomation et de chômage endémique rendent difficilement compréhensibles la persistance de métiers en tension (moins de candidats que de postes à pourvoir) ou de difficultés de recrutement.

Les préconisations : un discours de vérité et des solutions pragmatiques

À quand la fin de l’hypocrisie ?

Pour toutes ces raisons, il apparaît urgent de travailler à la qualité du débat public sur l’enseignement et de porter un message de bon sens se démarquant des postures dogmatiques. Dans le prolongement des discours annonçant l’arrivée d’un monde postindustriel et post-travail (notamment théorisé par Jeremy Rifkin), la France a opté depuis la fin des années 1990 pour un modèle de formation supérieure censé préparer les jeunes générations à intégrer une économie tertiarisée composée d’« entreprises sans usines », selon l’expression du PDG d’Alcatel Serge Tchuruk en 1991. Nous touchons ici à la croyance et au véritable socle idéologique de la politique de démocratisation à tous crins : la France est un pays suffisamment riche et développé pour se permettre de former des cadres en abondance. La troisième révolution industrielle, celle des nouvelles technologies et du numérique, consacrerait l’avènement d’une société dématérialisée, vorace en matière grise et en diplômés du supérieur. La modernité n’est plus au manuel, la France doit donc se « mastériser ».

Plus qu’une erreur d’analyse, il s’agit de l’expression d’une suffisance, d’un complexe de supériorité occidental hypertrophié par la propension française à la conception grandiloquente des valeurs républicaines, au premier rang desquelles l’égalité. Pourtant, les éléments qui accréditent l’idée d’une théorie erronée sont légion. Les discours politiques érigeant le « produire en France » comme un enjeu national en sont le parfait aveu : marche arrière toute ! L’économie doit désormais concilier production manufacturière et services à haute valeur ajoutée, le tertiaire ne suffira plus pour assurer la prospérité.

Se fixer des objectifs ambitieux en termes d’accès à l’enseignement supérieur est noble, et même souhaitable jusqu’à un certain seuil. Mais la responsabilité des dirigeants ne peut s’arrêter à l’expression de vœux pieux, il doit les confronter au réel et dire le vrai. Est-ce juste (entendons « moralement » juste) d’inciter les jeunes et leur famille à consacrer toujours plus d’années et de moyens financiers pour leurs études en parfaite connaissance de l’absence de débouchés professionnels ? Comment se satisfaire d’une génération « objectivement » qualifiée, mais déclassée et frustrée ? Il convient dès lors de rompre avec l’hypocrisie ambiante et d’affirmer qu’aucun pays au monde ne peut promettre à l’ensemble de sa jeunesse des postes d’encadrement, la France ne faisant pas exception à la règle. Si nous ne pouvons le promettre, n’incitons pas à en prendre le chemin universitaire. La France a besoin de cadres dans les activités financières, le numérique ou l’énergie, mais également de soudeurs, de logisticiens, de commerciaux et d’employés, et probablement en plus grande quantité. Nous avons besoin de managers et de décideurs, mais aussi d’ouvriers qualifiés et d’exécutants opérationnels. Les formations qui mènent à tous ces métiers sont naturellement différentes et répondent à des exigences particulières, qu’il faut valoriser et développer. Laisser penser que l’ouverture de l’enseignement supérieur à une part toujours croissante d’une classe d’âge impliquerait un lissage des inégalités devant l’avenir est une vaste tromperie qu’il est de plus en plus nécessaire de dénoncer. Au lieu de continuer d’encourager aveuglément notre jeunesse à prolonger sa scolarité, il est temps d’énoncer un discours de vérité, puis de le décliner dans une série de réformes à même de rénover notre système et de l’adapter au monde qui vient. Ce système devra substituer un « droit à l’insertion professionnelle » au « droit aux études » et mettre ainsi fin aux dichotomies actuellement existantes entre diplômés et non-diplômés, entre formations longues et formations professionnelles ou manuelles, entre réussite scolaire ou académique et apprentissage tout au long de la vie. Cesser en quelque sorte de perpétuer le grand paradoxe français : une passion proclamée pour l’égalité et la justice couplée à la défense et à l’entretien implacables d’un système de castes.

Les pistes de réformes : substituer au « droit aux études » un « droit à l’insertion »

Voir notamment guillaume delautre, Le Modèle dual allemand, Caractéristiques et évolutions de l’apprentis- sage en Allemagne, dares, document d’études no 185, septembre 2014.

Communiqué officiel de la Conférence des doyens de droit et science politique sur la sélection en master, 14 novembre 2014.

terra nova, La Sélection à l’université : un engagement de réussite, note du 15 décembre 2014.

Conférence des présidents d’universités (Cpu), Position de la commission Formation et Insertion profes- sionnelle de la CPU relative au rapport d’étape sur la stratégie nationale de l’enseignement supérieur, 23 sep- tembre 2014, p. 1.

il s’agit d’une proposition de France stratégie.

Quelles solutions pour remédier aux maux constatés tout au long de cette note ? La difficulté de l’exercice est, bien entendu, colossale, la question de la formation des individus étant au carrefour d’enjeux éducatifs, sociaux, économiques et politiques. Il est également peu probable qu’il existe des remèdes miracles, aussi est-il important d’aborder cette dernière partie comme un appel au débat, autour de pistes de réformes que nous jugeons susceptibles d’améliorer le sort des jeunes générations à l’avenir.

Piste no 1 : Repenser la place de l’enseignement supérieur dans le système de formation français comme une étape entre instruction et insertion

Nous l’avons vu, les questions d’égalité des chances et de justice sociale occupent une place centrale dans la construction des systèmes d’enseignement primaire, secondaire et supérieur en France. Loin de sous-estimer le caractère vital de ces sujets, leur évocation systématique pour justifier les politiques de démocratisation de l’enseignement post-baccalauréat ne présage en rien de l’efficacité des choix opérés en la matière, ce que toutes les études semblent montrer. Il convient dès lors de replacer le rôle de l’enseignement supérieur dans un contexte plus large, celui de la construction sociale et professionnelle des individus, et de repenser son rôle en articulation avec l’école et la possibilité de se former tout au long de sa carrière. Les objectifs de chacun sont aujourd’hui souvent confondus, au grand dam des élèves et des salariés.

Dans ce schéma, il pourrait être pertinent de penser le parcours de formation des jeunes Français en trois temps. Le premier, de l’école maternelle jusqu’à la fin du collège – nous ne relancerons pas ici le débat sur le collège unique –, aurait pour but l’acquisition par chacun des savoirs fondamentaux dans l’unique vocation d’apprendre et sans aucune visée professionnalisante. La question de l’égalité est ici majeure, chaque élève étant en droit d’exiger la maîtrise des savoirs indispensables au développement personnel pour sa vie future. Aux corps enseignant et encadrant de s’adapter aux difficultés de chaque individu pour parvenir, in fine, à un résultat relativement équivalent. La deuxième étape comprendrait les années qui suivent jusqu’à la sortie de formation initiale, et basculerait progressivement de l’instruction à la formation à visée « utilitariste » et professionnelle, en fonction de la durée des études. L’objectif prioritaire – nous pourrions aussi bien parler d’obsession – doit être d’insérer professionnellement chaque élève et de parvenir ainsi à l’obtention d’un titre qualifiant (bac pro, BTS, DUT, licence pro, master ou doctorat). L’adéquation entre l’offre de formation et la demande de travail devient alors une question cruciale et implique inévitablement orientation et, donc, sélection.

La troisième étape serait celle de la formation continue et de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle vient compléter les deux premières, en permettant aux individus de ne pas être « menottés » jusqu’à leur retraite par le diplôme qu’ils ont obtenu entre 20 et 25 ans. Chaque personne doit impérativement être convaincue que ses perspectives professionnelles ne dépendront pas ad vitam æternam des choix d’orientation effectués pendant sa période de formation initiale, et que si ces derniers demeurent très importants, ils ne sont pas irréversibles.

Piste no 2 : Reconnaître la pluralité des réussites et mettre fin à la sacralisation du diplôme

Cette perception de l’enseignement supérieur comme étape intermédiaire entre l’instruction et l’insertion, accolée à la possibilité de se former au cours de sa vie professionnelle, implique nécessairement un changement de définition de la réussite dans la société française. Dans la mesure où tout le monde n’a pas accès à l’enseignement post-baccalauréat – et que le niveau et la qualité des diplômes au sein de l’enseignement supérieur divergent sensiblement –, comment peut-on parler d’égalité ou de justice sociale et ériger pour seule réussite le fait de poursuivre des études de longue durée ? Comment laisser entendre que l’obtention d’un diplôme d’école de commerce ou d’ingénieur est le seul moyen de s’insérer durablement sur le marché du travail sans imaginer dévaloriser les formations de type bac pro ou BTS ? Les discours incantatoires sur « la nécessité de rendre attractifs les métiers manuels », à la mode depuis quelques années, entrent en parfaite contradiction avec le « master pour tous »… tout en étant souvent prononcés par les mêmes personnes. Les métiers manuels et/ou intermédiaires doivent effectivement être valorisés et promus auprès des étudiants par des actions volontaristes impliquant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et le monde associatif, mais la société doit être en mesure de promettre que l’arrêt des études dès la deuxième ou la troisième année après le baccalauréat – voire avant – ne grèvera pas la chance d’une ascension vers un poste futur d’encadrement.

Reconnaître la valeur de ces métiers et des diplômes correspondants, c’est aussi renforcer la cohérence et la lisibilité des parcours de formation permettant d’y avoir accès. La majorité des places de DUT et de BTS doit être réservée aux titulaires de baccalauréats technologiques, et non à ceux d’un baccalauréat général. Idem pour l’université, qui n’est pas la voie à suivre en toute logique si l’on sort d’un baccalauréat professionnel – le taux d’échec des étudiants en témoigne. Une licence professionnelle n’est pas non plus censée être un tremplin vers un « bon » master. Mais redonner du sens n’est pas discriminer, et toute décision restrictive devrait s’accompagner de la mise en place de passerelles, afin de fluidifier le système et d’éviter que les étudiants se sentent « captifs » de tel ou tel cursus. Enfin, l’apprentissage doit être développé de manière résolue et dans une vision à long terme, les revirements du gouvernement sur le sujet (suppression de l’aide à l’apprentissage pour les entreprises puis vote d’une nouvelle prime quelques mois plus tard) ayant montré leur effet contre-productif. À ce titre, l’exemple de l’apprentissage « dual » tel que pratiqué en Allemagne, en Autriche, ou en Suisse, semble particulièrement intéressant. En offrant la possibilité d’une formation réalisée simultanément en entreprise et au sein du système éducatif dès la fin de la scolarité obligatoire – soit vers 15-16 ans –, le modèle a permis l’émergence d’une véritable voie d’excellence et a fortement contribué aux bons résultats de ces pays en matière d’insertion professionnelle des jeunes51. Un choix similaire nécessiterait une refonte totale des programmes, ainsi qu’une déclinaison française des hautes écoles spécialisées (HES) suisses, sortes d’universités des métiers qui permettraient aux jeunes choisissant la filière d’apprentissage dès le lycée de pouvoir prétendre à une spécialisation dans le supérieur.

Piste no 3 : Réguler les flux d’étudiants des différents diplômes et enterrer le « master pour tous »

« Le marché de l’emploi juridique n’est pas en capacité d’absorber la totalité des (très nombreux) étudiants intégrant les facultés de droit en première année de licence. Il est donc impératif que le cycle de cinq années (LM) nécessaire à la formation d’un professionnel du droit soit l’occasion d’une régularisation des flux, pour garantir l’adéquation du nombre de juristes formés au marché de l’emploi “juridique”52. » La position des doyens de droit et science politique ainsi exprimée est révélatrice d’une prise de conscience et pose l’un des enjeux du débat : la régulation des flux, celle-ci impliquant nécessairement une sélection. La question est récurrente et a fait l’objet récemment d’une réflexion du comité de suivi du master (CSM), notamment sur la possibilité d’une sélection à l’entrée en master 1 plutôt qu’en master 2, alors qu’une décision du tribunal administratif de Bordeaux a contraint l’université Bordeaux-IV à inscrire une étudiante en master 2 en décembre 2013, considérant le cycle master 1-master 2 comme un parcours indissoluble. Des voix s’élèvent régulièrement pour demander la fin de l’ouverture totale de l’université, comme le think tank Terra Nova53 ou la Conférence des présidents d’universités (CPU), dont la commission formation et insertion professionnelle a pris position pour « limiter l’accès de droit en licence », considérant que « ce ne peut être aux seules universités d’assumer la réduction des inégalités accumulées dans les cycles précédents54 ».

Défendre la sélection, c’est bien reconnaître qu’il n’est pas souhaitable qu’une génération entière sorte de l’enseignement titulaire d’un master, renvoyant de fait à la nécessité d’une ventilation des effectifs entre les différentes formations de niveaux bac + 2 et bac + 3. Plutôt que d’annoncer des objectifs toujours plus élevés de « mastérisation », les pouvoirs publics n’auraient-ils pas intérêt à chercher à gérer les flux en fonction des niveaux d’insertion et des besoins de l’économie ? Puisque les diplômes de type bac + 5 sont confrontés à une hyperconcurrence et conduisent un nombre toujours plus important des jeunes au déclassement et à la frustration, pourquoi ne pas favoriser une entrée plus tôt dans la vie active, renvoyant à l’évolution professionnelle et à la formation tout au long de la vie le soin de permettre aux individus de s’élever dans la société ?

Afin de limiter l’accès au master 2 et flécher de plus en plus d’étudiants vers les formations de niveau intermédiaire plus rapidement professionnalisantes, il conviendrait d’adopter une série de mesures à même de permettre une orientation efficace et en bonne adéquation avec le marché du travail (sachant que l’idée d’une adéquation parfaite apparaît chimérique, l’aspect cyclique de l’économie et les bouleversements liés à l’apparition de ruptures technologiques rendant impossibles une prospective infaillible). Nous pourrions par exemple envisager :

- une plus grande proximité avec les organisations syndicales et patronales dans la construction de l’offre de formation, davantage dans l’esprit de la gouvernance du système de formation professionnelle, voire du modèle allemand ;

- une concentration des établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) pour favoriser l’émergence de structures de rang mondial55 et permettre une rationalisation des moyens et une meilleure connaissance de l’offre pléthorique de formation – notamment en ce qui concerne les masters universitaires –, l’éclatement des organismes rendant extrêmement difficile la prise de décisions sur la base d’informations exhaustives ;

- à partir du moment où le principe de sélection et d’orientation serait généralisé, une attention particulière devra être portée à la question de la diversité sociale (rénovation des modes d’accès aux meilleurs masters et écoles, mises en place de passerelles), des objectifs quantitatifs pouvant également être envisagés ;

- un durcissement de la législation sur les écoles non reconnues par l’État, certains établissements pratiquant des prix très élevés pour des retours sur investissements très faibles pour les élèves, les taux d’insertion étant relativement bas à la sortie de ces formations.

Bien plus que des prescriptions, ces pistes sont des éléments ayant vocation à nourrir le débat sur une question fondamentale pour nos jeunes générations : celle du respect de la parole publique et de la promesse républicaine, à laquelle le « master pour tous » et ses tenants contreviennent allègrement.

Aucun commentaire.