La classe moyenne américaine en voie d'effritement

Un niveau élevé d’identification, mais en diminution

Le déclin du revenu moyen et du revenu médian américains

Un sujet politique central : Recensions des observations et théories

Réagir à La « démoyennisation » : Les positions de l’administration Obama

Conclusion

Annexe : Quatre schémas pour se représenter les classes moyennes

Résumé

Les États-Unis sont, comme la France, un grand pays de classes moyennes (même si, outre-Atlantique, c’est le singulier qui prévaut). D’une part, la population s’identifie très majoritairement à ces catégories intermédiaires. D’autre part, depuis quelques années, le sujet y compte également parmi les plus discutés, autant dans les sphères académiques que politiques. À la différence de la France, le constat d’une «démoyennisation» – c’est-à-dire d’un déclin relatif de la classe moyenne – ne fait pas débat.

En raison de la révolution numérique, des transformations du marché du travail et des inégalités, la classe moyenne américaine se rétracte, les revenus médians et moyens stagnent. Et le mode de vie typique de la classe moyenne, si prisé et si célébré, rencontre des difficultés grandissantes. Le thème est au cœur des interrogations sur le modèle américain.

Julien Damon,

Enseignant à Sciences Po et à HEC Paris, rédacteur en chef de 'Constructif', membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.

La situation et les perspectives sont grises pour les classes moyennes aux États-Unis. Le grand sujet tient de la dualisation grandissante de la société américaine, entre, d’une part, une classe relativement aisée (sans être forcément extrêmement privilégiée) qui exerce professionnellement des métiers à grande valeur ajoutée, et, d’autre part, une classe bien moins qualifiée de personnes travaillant dans le secteur des services aux personnes et les collectivités. Entre les deux, la classe moyenne s’effrite et doute. Management et corps intermédiaires se trouvent dépossédés par la révolution numérique. Les ménages aux revenus intermédiaires ressentent vivement les nouvelles inégalités tout comme le renforcement des anciennes. Les contribuables au centre de la distribution des revenus se trouvent écartelés entre les pauvres qui bénéficient des programmes sociaux et les riches qui bénéficient des réductions d’impôt.

Aux États-Unis l’expression middle class, rarement au pluriel, désigne une catégorie statistique centrale. Elle désigne aussi un mode de vie et un espoir de mobilité sociale ascendante.

C’est aux États-Unis, dans un pays pétri d’égalité et idéologiquement peu féru de lutte des classes, que la question des classes moyennes est devenue, au cours de la seconde partie du XXe siècle, particulièrement problématique. Historiquement, la classe moyenne américaine s’est constituée à partir de chefs d’entreprise et de fermiers indépendants, subdivisés en plus ou moins gros propriétaires, producteurs et négociants. Ces indépendants ont accédé ou ont été contraints au salariat. Après la guerre naissent, notamment dans les grandes entreprises, les «cols blancs» salariés, qui incarnent les hiérarchies intermédiaires. Ils constituent une «nouvelle classe moyenne» américaine. Le sociologue américain Charles Wright Mills le note dès 1951, cet accroissement numérique des cols blancs donne «un démenti aux théoriciens du XIXe siècle qui prévoyaient une société divisée en patrons et ouvriers1». Et Mills d’ajouter que ces cols blancs, avec leurs aspirations et modes de vie, ont profondément structuré la société américaine. Ce col blanc, qui «n’a pas de culture propre, sinon la civilisation de masse dont il est le produit», appartient au monde des employés et des cadres. Il exerce dans un univers bureaucratique. Citadins, les cols blancs vivent la métropolisation des États-Unis sur des standards de vie condensés et valorisés dans l’expression American way of life. Mills observait l’apparition, selon ses termes, d’une «masse d’hommes sans conscience politique», en parcours social ascendant, à rebours de la théorie marxiste de la prolétarisation et de l’intensification de la lutte des classes.

Le débat sur le déclin des classes moyennes américaines, après la période d’essor plutôt heureux des cols blancs, a débuté à partir de pronostics alarmistes, dès les années 1970, sur les conséquences de la transition d’une société industrielle vers une société postindustrielle2. Cet alarmisme a ensuite franchi l’Atlantique. Le recul des emplois dans les industries «à cheminées d’usine» (smokestack industries), comme la sidérurgie et l’automobile, s’est accompagné d’une augmentation des effectifs dans les branches à plus haute intensité technologique. L’ensemble s’est traduit par une baisse des catégories de personnel de niveau intermédiaire. La polarisation s’est accrue entre hauts et bas salaires. Un tel processus présente le double inconvénient de réduire les possibilités de promotion sociale pour les salariés du bas de l’échelle et de compromettre l’expansion des entreprises fournisseuses de biens de consommation à l’intention de cette classe moyenne. Cette érosion de la middle class américaine, annoncée donc depuis des décennies, est scrutée et déplorée dans la décennie 2000.

Un niveau élevé d’identification, mais en diminution

En 2005, les États-Unis se trouvent, avec cette enquête, parmi les vingt premiers sur une centaine, derrière la Suisse, l’allemagne, la Suède, mais aussi la turquie ou la Curieusement, la question n’a pas été posée en France.

La middle class joue aux États-Unis un rôle important, ne serait-ce que dans les représentations. Or, depuis une vingtaine d’années, et singulièrement depuis le début du nouveau millénaire, le revenu des familles a globalement décroché par rapport à l’évolution de certains postes de dépenses essentiels à ce mode de vie comme le logement, la santé, l’école et l’université. Ce décrochage des revenus, accentué par la crise ouverte depuis 2007, a un profond effet sur le moral de ces catégories centrales de l’édifice économique, social et politique américain.

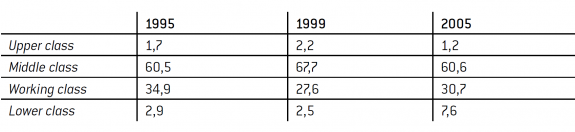

Les enquêtes internationales sur les valeurs (World Value Surveys) sont une première source pour mesurer la prégnance de la question des classes moyennes aux États-Unis. Interrogés quant à leur appartenance ressentie à une classe sociale, les répondants ont eu le choix, dans une centaine de pays, entre quatre possibilités : classe supérieure, classe moyenne, classe laborieuse et classe inférieure. Les États-Unis figurent parmi les pays où le score des classes moyennes est le plus élevé : entre 60% et 68% selon les années d’observation3.

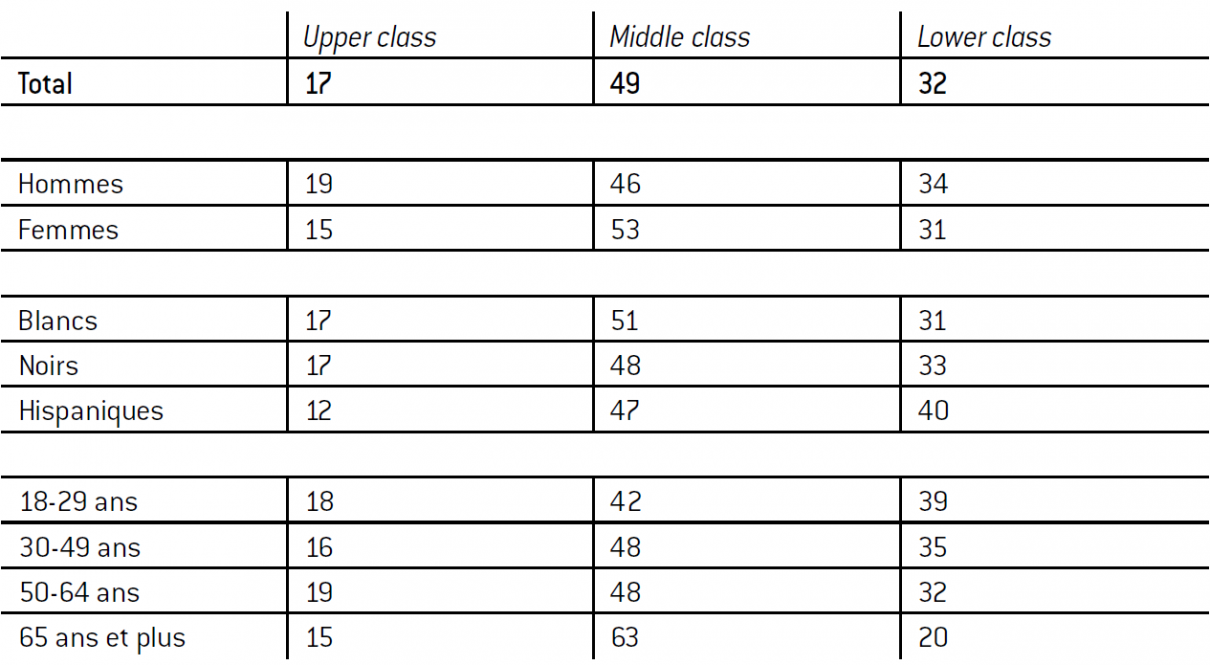

Une étude du Pew Research Center apporte des précisions4. Si la question ne porte pas sur une quadripartition mais sur une tripartition, alors ce sont la moitié des personnes vivant aux États-Unis qui répondent appartenir à la catégorie centrale, la classe moyenne. Les femmes (53%) répondent plus souvent appartenir à cette catégorie que les hommes (46%), qui estiment plus souvent appartenir à une classe inférieure ou supérieure. De plus, le sentiment d’appartenance à la classe moyenne est globalement équivalent entre un individu blanc, noir ou hispanique.

Tableau 1 : appartenance déclarée à une classe sociale (en %)

Source : Données World Values Surveys

La plus grande différence est générationnelle, puisque deux personnes de 18-29 ans sur cinq déclarent s’identifier à la classe moyenne, alors que la proportion est de trois sur cinq chez les personnes de 65 ans et plus. Il y a probablement là un effet d’âge lié au fait que l’on est généralement plus aisé lorsque l’on est plus âgé mais c’est aussi un effet de génération, lié aux transformations objectives des conditions de vie et de mobilité sociale.

Relevons que l’enquête du Pew Research Center donne des résultats agrégés sous la catégorie middle class pour, en réalité, trois catégories de réponses : upper middle class, middle class, lower middle class. Si l’on produit l’addition de ces trois catégories plutôt que d’agréger, d’un côté, upper class et upper middle class, et, de l’autre, lower middle class et lower class, alors ce sont plus des 90% des Américains qui déclarent appartenir aux classes moyennes (dans un sens élargi, donc).

Tableau 2 : appartenance déclarée à une classe sociale en 2012 (en %)

Source :

Pew Research Center

Un élément important est celui de l’affaissement du sentiment d’appartenance à la classe moyenne. On le voit d’abord avec les données des World Value Survey. Entre 1999 et 2005, le sentiment d’appartenance à la middle class perd 7 points, ceci en faveur des segments plus défavorisés de l’échelle sociale. Alors que l’enquête 2012 du Pew Research Center présente un taux de 49% d’Américains appartenant aux classes moyennes, on note une diminution de 4 points de cette auto-identification par rapport à une enquête similaire menée en 2008.

Cette érosion du niveau d’auto-identification aux classes moyennes se double d’une diminution de l’opinion selon laquelle la situation de ces classes moyennes s’améliore. En effet, 42% des individus qui estiment être dans la middle class pensent que leur situation s’est dégradée entre 2008 et 2012, alors que seulement 32% d’entre eux pensent qu’elle s’est améliorée et 23% déclarent ne pas percevoir de différence. En 2012, 62% des classes moyennes indiquent avoir été contraintes de réduire les dépenses du ménage. Ce n’était le cas que de 53% d’entre elles en 2008. De fait, les classes moyennes sont partagées. Si l’on se penche sur des évolutions un peu plus longues, alors il apparaît, en 2012, que 44% des classes moyennes s’estiment plus sécurisées sur le plan financier tandis que 42% considèrent être plus en insécurité qu’en 2002. Il y a certainement dans ces résultats les conséquences, comme en France, d’une polarisation grandissante au sein des classes moyennes. La classe moyenne américaine – pour laquelle, soulignons-le à nouveau, le singulier compte beaucoup – se voit elle-même polarisée entre une classe moyenne supérieure qui, sans bénéficier de l’explosion des inégalités, n’est pas exposée aux conséquences de la crise, et une classe moyenne inférieure, dont les conditions se rapprochent de catégories moins favorisées de la hiérarchie sociale.

Le défaitisme conjoncturel élevé de ces dernières années n’est pas pour autant un fatalisme structurel. En 2012, 60% des classes moyennes répondent que leur niveau de vie est plus élevé et leur mode de vie plus favorable que ceux de leurs parents au même âge, 13% seulement déclarent une dégradation. Un quart pensent qu’il n’y a pas eu d’évolution. Relevons que, quatre ans plus tôt, en 2008, ils étaient 67% à souligner une amélioration générationnelle. Les classes moyennes américaines estiment encore pour 43% d’entre elles que leurs enfants connaîtront, à l’avenir, une situation meilleure que la leur au même âge ; 26% pensent le contraire. En 2008, les Américains de la middle class étaient encore majoritaires à se dire optimistes pour leurs enfants. Il y a donc des mouvements dans l’opinion liés à la crise, mais l’ambiance générale n’est pas à l’alarmisme ni au pessimisme.

Relevons, pour finir, que les appréciations subjectives des classes moyennes américaines entrent en concordance avec des données plus objectives. Il en va ainsi de l’estimation du budget familial nécessaire pour vivre comme une famille de la classe moyenne. Pour une famille de quatre personnes, les individus déclarant appartenir à la middle class estiment pour la moitié d’entre eux que ce budget doit être inférieur à 70.000 dollars, tandis que l’autre moitié estime qu’il doit être supérieur à ce chiffre. Cette médiane auto- évaluée correspond assez bien à la médiane des revenus pour un ménage de quatre personnes, qui était de 68.274 dollars en 2011.

Le déclin du revenu moyen et du revenu médian américains

Le pouvoir d’achat des salariés américains a stagné, quand il n’a pas baissé, au cours des années 2000, tandis que les inégalités se sont accrues. Sur la période, le pouvoir d’achat du salaire médian s’est amoindri. L’emploi n’a pas augmenté au même rythme que celui de la population en âge de travailler. Les prix de l’immobilier n’ont cessé de s’effondrer, ce qui est potentiellement favorable aux locataires mais est très préoccupant pour une classe moyenne propriétaire ou accédant à la propriété. L’accès à la protection sociale (santé et retraite), qui dépend aux États-Unis de la qualité de l’emploi et de la carrière, s’est lui aussi sensiblement dégradé depuis la fin des années 1990. L’effondrement sur la dernière décennie du modèle social des grandes entreprises de l’industrie automobile (comme il a pu y avoir une sorte de modèle Renault en France) représente la fin d’une époque pour les classes moyennes américaines, celle où l’emploi stable dans l’industrie, assorti d’avantages sociaux financés par l’employeur et négociés par des syndicats puissants, constituait une référence et pouvait entraîner l’ensemble de la société. L’augmentation dix fois plus rapide que le revenu médian des frais universitaires est un nouveau poids et offre une perspective négative à la middle class, qui place de l’espoir dans la promotion sociale. Le surendettement des jeunes diplômés (à hauteur, au total, de 1.000 milliards de dollars) fait, lui aussi, peser de lourds nuages sur l’avenir. À la déliquescence des revenus et des garanties sociales s’adjoint également la dévalorisation des titres universitaires. Les perspectives et le risque de «déclassement» (pour prendre un vocabulaire très français) ont donc largement augmenté. Si, comme le fait le Pew Research Center, on prend une définition de la classe moyenne comme la proportion des individus vivant avec des revenus situés dans une fourchette qui va de 67 à 200% du revenu médian (un intervalle que l’on retrouve dans certaines enquêtes internationales), on voit clairement l’étiolement de la classe moyenne américaine. En termes monétaires, pour 2010, ces bornes de la classe moyenne donnent, pour une famille de trois personnes, un plancher à 40.000 dollars et un plafond à 120.000 dollars.

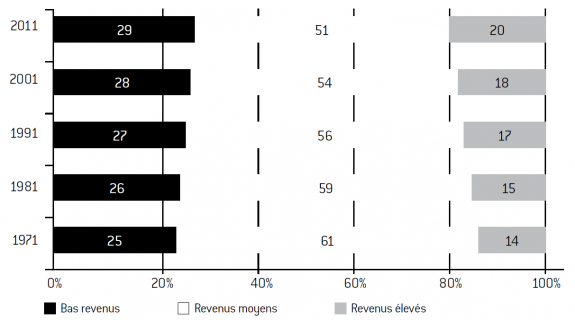

En 1971, 61% des adultes avaient des revenus compris entre les deux limites inférieure et supérieure de la classe moyenne. Ce n’est plus le cas que de 51% des adultes en 2011. Parallèlement, les rangs des plus favorisés ont grossi de 6 points, et ceux des moins favorisés de 4 points.

Figure 1 : Distribution des adultes aux États-Unis selon la catégorie de revenus

Source : Current Population Surveys

Toujours avec cette convention de tripartition des revenus américains, on observe une concentration toujours plus importante du total des revenus chez les plus aisés, tandis que décroît la part du revenu total qui revient à la classe moyenne. Alors qu’en 1970 le revenu total de la classe moyenne (qui rassemblait environ trois Américains sur cinq) correspondait à trois cinquièmes du revenu global, le revenu total de la classe moyenne en 2010, bien qu’elle ne représente plus que 51% de la population, est de 45% du total des revenus.

Sur la période 1970-2010, le revenu médian a augmenté de 43% pour les plus aisés, de 34% pour la classe moyenne et de 29% pour les ménages à bas revenus. Ce sont donc les plus aisés qui ont capté l’essentiel de ces transformations.

Figure 2 : Distribution du total des revenus en fonction de trois catégories de revenus (en %)

Source : Current Population Surveys

Le sujet est débattu. Pour deux perspectives opposées, parues dans la même collection d’ouvrages, voir Louis Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive, Seuil, 2006, et Dominique Goux et Éric maurin, Les Nouvelles Classes moyennes, Seuil, Pour une approche appuyée sur l’enquête barométrique du Credoc sur les aspi- rations et les conditions de vie des Français, et rendant compte d’une classe moyenne toujours en progrès, voir Régis Bigot, Fins de mois difficiles pour les classes moyennes, Éditions de l’aube, 2010. et pour une vision argumentée, par un éditorialiste alerte, de l’extinction des classes moyennes françaises, Jean-marc Vittori, L’Effet sablier, Grasset, 2009.

L’ensemble de ces orientations, dont on voit qu’elles ne sont pas neuves, correspond aux transformations de la stratification sociale américaine et à l’accroissement des inégalités, notamment en faveur des personnes comptant parmi le 1% le plus favorisé de la distribution des revenus. Ces tendances se sont accentuées pendant les années 2000. Celles-ci, dans la suite du rapport du Pew Research Center qui a été très largement diffusé et repris, sont d’ailleurs connues comme la «décennie perdue» des classes moyennes. Il s’agit, en effet, de la seule décennie durant laquelle le revenu des ménages a baissé, et ce dans toutes les grandes catégories de la population : des 20% les moins favorisés aux 20% les mieux lotis, et même des 5% les moins bien nantis aux 5% les plus favorisés. Ce n’est qu’aux extrêmes très élevés, autour du 1% le mieux loti, que les situations ont continué à s’améliorer, en l’occurrence considérablement.

En moyenne annuelle, sur dix ans, le revenu moyen américain a baissé de 0,6%. Pendant l’âge d’or de la classe moyenne américaine – appelons ainsi la période –, le revenu moyen a progressé chaque année de 2% de 1950 à 1960 et de 3% de 1960 à 1970. Le retournement de tendance contient et provoque une série de profondes remises en question sur la distribution des revenus et la mobilité sociale.

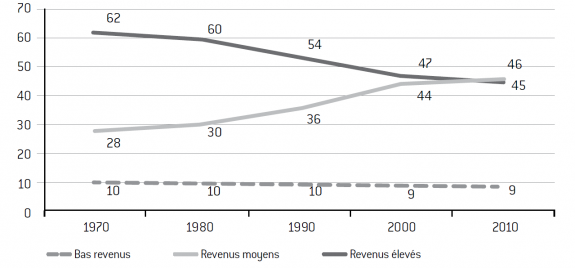

Ce que ces graphiques et données démontrent aisément – alors qu’il n’en va pas de même dans le contexte français5 –, c’est une diminution et un appauvrissement (relatif et absolu) de la classe moyenne américaine.

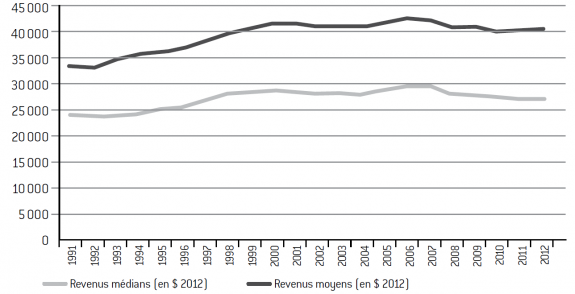

Un dernier graphique page 15, strictement informatif, illustre clairement la stagnation et l’érosion de la classe moyenne américaine, à partir de l’évolution des revenus moyens et médians depuis le début des années 1990.

Voir les données, analyses et graphiques de l’enquête du New York Times menée avec le LiS : « the american middle Class is no Longer the World’s Richest » (22 avril 2014).

En avril 2014, les résultats d’une étude Luxembourg Income Study (LIS) ont fait l’effet d’une petite bombe dans le débat américain sur les classes moyennes. S’il est convenu depuis des années que la classe moyenne américaine décroche par rapport à son passé, il n’avait pas été encore démontré qu’elle décrochait fortement par rapport à d’autres classes moyennes dans d’autres pays riches. Alors que, dans les enquêtes internationales, la classe moyenne américaine pouvait être considérée comme la plus riche du monde, elle serait maintenant rattrapée par celles de plusieurs pays, tels que la Norvège, et même dépassée par la classe moyenne canadienne6.

Figure 3 : Évolution du revenu moyen et du revenu médian aux États-Unis

Source : Census Bureau

Un sujet politique central : Recensions des observations et théories

Theda Skocpol, The Missing Working Families And The Future Of American Social Policy, W.W. Norton, 2000.

Robert Frank, Falling Behind. How Rising Inequality Harms the Middle Class, University of California Press, 1997.

Jacob Hacker et Paul Pierson, Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer – And Turned Its Back on the Middle Class, Simon & Schuster, 2010.

Arianna Huffington, L’Amérique qui Comment les politiques ont trahi le rêve américain et abandonné la classe moyenne, Fayard, 2011 (1re éd. 2010).

James Carville et Stan Greenberg, It’s the Middle Class Stupid!, Blue Rider Press, 2012

Charles murray, Coming The State of White America, 1960-2010, Crown Forum, 2012.

Tyler Cowen, Average Is Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, Dutton, 2013.

Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, Farrar, Straus and Giroux, 2013

Une autre illustration visuelle, encore plus claire, provient d’images de centres commerciaux abandonnés. Les malls ont été l’incarnation de l’accès à la consommation des classes moyennes américaines. Leur abandon, en raison de l’essor du numérique, de la crise, de l’insécurité ou du changement de modes de vie des adolescents, est signe du déclin des classes moyennes, en tout cas de changement important dans leurs modalités de consommation (voir des photos sur le site).

Dans le débat public, les classes moyennes aux États-Unis se définissent, peut-être comme en France, davantage par un mode de vie (propriétaire de sa résidence et de sa voiture, accès aux loisirs et à l’éducation…) que par une catégorie de revenus. Aussi diffuse et fragile soit-elle, cette catégorie de la population conserve une cohérence sociologique à la base sinon de la cohésion nationale du moins du discours politique américain.

Unie dans le bénéfice des fruits de l’expansion économique des années 1940, 1950 et 1960, la middle class se heurte à présent aux mêmes difficultés (chômage, santé, retraite…) et partage les mêmes doutes (coût de l’éducation, mobilité sociale réduite, modèle de croissance moins favorable aux salaires…). Cette classe moyenne se trouve écartelée entre l’explosion vers le haut des revenus, particulièrement en ce qui concerne le 1% que le mouvement Occupy Wall Street a montré du doigt, et une underclass que les politiques publiques ont du mal à réduire ; entre des avantages fiscaux dont bénéficient les plus riches et des politiques d’aide sociale que l’administration Obama cherche à étendre. C’est d’ailleurs tout le dossier du Obamacare, qui vise à étendre l’assurance maladie à tous les plus défavorisés mais aussi, voire surtout, aux fractions inférieures de la classe moyenne qui, salariées dans des PME, ne peuvent se permettre de payer les primes élevées des assurances privées.

Les classes moyennes sont, aux États-Unis comme en France, au cœur des débats politiques et des interrogations qui portent à la fois sur les évolutions des inégalités et sur les performances des politiques sociales. Et, comme en France, il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Le débat public américain s’est en effet longtemps canalisé sur d’autres thèmes : les impôts des plus aisés, l’assistance, la pauvreté des enfants ou encore le système public des retraites. Avec cette focalisation sur les plus jeunes, les plus vieux, les plus riches et les plus pauvres, on ne trouvait pas de place pour des politiques visant les hommes et les femmes qui travaillent et gagnent modestement leur vie, à savoir les familles actives de la classe moyenne. L’administration Clinton s’en était emparée durant un temps, mais c’est surtout l’administration Obama qui, crise oblige, a placé ces classes moyennes au cœur de ses préoccupations et propositions.

Le problème, pour le synthétiser, est donc celui de ces ménages situés entre les riches, qui peuvent aisément se payer une couverture santé de qualité, et les très pauvres, couverts par les mécanismes d’assistance. Il ressurgit maintenant à l’occasion de toutes les campagnes électorales. Au cours de la décennie 2000, il a pris une place capitale dans l’agenda politique. Pour en rendre compte, on peut passer par la présentation des thèses contenues dans une série d’essais qui ont connu un puissant succès durant ces années.

Un premier ouvrage, signé par l’universitaire Theda Skocpol en 2000, rappelle que la classe moyenne a longtemps été «oubliée» des discours et orientations politiques7. Du début des années 1970 à la fin de la décennie 1990, signale l’auteure, les revenus réels des familles situées au milieu de l’échelle ont très peu évolué alors que, dans ces ménages, les femmes travaillent en moyenne quinze semaines de plus par an. Ces familles modestes connaissent des difficultés croissantes avec un système de couverture santé moins performant. Pour Skocpol l’«oubli» de la classe moyenne est né de la mise en balance des besoins des parents, des enfants et des grands- parents. Les grands perdants de ces comparaisons sont donc les parents qui travaillent. Ce sont les préoccupations des personnes âgées – soutenues par un lobbying performant (le «pouvoir gris») – qui ont pris la place la plus importante sur l’agenda politique, au détriment des autres sujets. Depuis le début des années 1970, tout le monde parle, mais sans grandes traductions concrètes, des parents et de leurs enfants. Les démocrates sont d’accord pour que les ménages pauvres soient un sujet prioritaire, les républicains affichent leur souhait de «sauver les enfants» de programmes sociaux jugés destructeurs. La progression de la pauvreté juvénile est vue, de tous les horizons politiques, comme un problème sérieux. Progressistes et conservateurs ont cependant des appréciations contraires du phénomène. Au-delà de ces débats, les familles «ordinaires» se trouvent, selon Skocpol, confrontées à des défis matériels et moraux sans précédent, entre autres pour ce qui relève de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. À suivre l’auteure, elles ont été laissées de côté car ni les progressistes ni les conservateurs n’ont réellement quelque chose de consistant à dire sur la situation du vaste ensemble des familles aux revenus modestes et aux opinions plutôt modérées. Pour Skocpol, la plus grande transformation de ces dernières décennies aura été l’entrée massive sur le marché du travail des femmes mariées, même quand elles ont de très jeunes enfants. Parallèlement aux familles monoparentales, c’est en effet le nombre de familles biactives qui augmente. Les foyers américains vivent désormais sur deux revenus. En 1960, on comptait 60% de ménages monoactifs, contre 20% en 1990. La famille biparentale et biactive est assurément ce que la plupart des Américains considèrent maintenant comme le modèle normal, voire idéal. La position de Skocpol est simple et ambitieuse : il faut adapter le système américain de protection sociale à la nouvelle donne des familles des classes moyennes. Les valeurs et les objectifs qu’elle soutient ont été épousés par une partie des démocrates, et un temps par Bill Clinton. Le thème de la classe moyenne «oubliée» a bien émergé, mais il a été progressivement oublié dans les décisions prises, jusqu’aux chocs économiques de la fin de la décennie. Dans un assaut contre les inégalités, l’économiste de la Cornell University Robert Frank signale combien, à son avis, leur progression aux États-Unis a pu avoir un impact néfaste sur la classe moyenne8. Coauteur avec Philip Cook du célèbre The Winner-Take-All Society, qui fustigeait une société de marché où le gagnant ramasse toute la mise, Frank débute par un rappel des faits. De 1949 à 1979, les ressources des Américains ont augmenté à peu près dans les mêmes proportions pour les différentes strates de la population. De 1980 à 2000, le revenu moyen des 20% les plus défavorisés n’a augmenté que de 9%, celui des 20% se situant au centre de la distribution a progressé de 15%, quand celui des 20% les plus aisés s’est accru de 68%. Parmi ces derniers, les 1% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de plus de 200%. Autre statistique rappelée par Frank : en 1980, les patrons des 200 plus grandes entreprises gagnaient 42 fois plus que l’employé moyen ; en 2000, ils gagnaient 500 fois plus. Frank martèle que tout est contexte et comparaison. À la façon de Pierre Bourdieu, aurait pu signaler Frank, nous sommes soucieux de classements et, partant, inquiets de déclassements. Avec l’explosion des revenus des riches et la faible progression de ceux de la classe moyenne, ce qui est jugé nécessaire est devenu plus coûteux, notamment pour l’immobilier (nombre de pièces, équipements, aménagement intérieur, localisation…). Pour tenter de suivre le rythme de consommation des riches, les ménages de la classe moyenne ont été forcés de travailler davantage, de s’endetter, de passer plus de temps dans les transports. En un mot, la vie de la classe moyenne s’est certes améliorée, mais bien moins que ce qui aurait été possible si les inégalités avaient été plus restreintes. D’où une préconisation majeure, à rebours de la politique conduite sous George Bush : l’augmentation des impôts, en particulier des impôts progressifs, pour financer des services publics, ceux-ci devant d’abord bénéficier à des classes moyennes que Frank juge «sacrifiées».

Le fossé qui, incontestablement, s’élargit entre les plus riches (disons les 1% et, parmi eux, les 0,1% les mieux lotis) et le reste de la population est encore décrit et expliqué par deux enseignants américains de science politique, Jacob Hacker et Paul Pierson9, qui disculpent d’abord les traditionnels accusés (la globalisation financière ou le changement technologique), puis, revenant sur quarante ans d’histoire politique, soutiennent que c’est toute l’action publique américaine qui a été détournée au profit des super-riches et au détriment de la classe moyenne. La thèse, qui n’est pas forcément neuve mais qui est bien amenée, nous plonge dans les arcanes d’une démocratie problématique. Depuis les années 1970, que le pouvoir soit dans les mains des démocrates ou des républicains, ce sont les mieux organisés (les plus aisés) qui ont su faire valoir leurs positions et propositions (en termes de baisse d’impôts, notamment, ou de dérégulation). En un mot, le big business a pris le pouvoir à Washington. L’hyperconcentration de la richesse a transformé le pays en un «Richistan», pour reprendre le terme des auteurs, vivant aux dépens de la middle class, majoritaire mais moins puissante. Et ce n’est pas l’économie qui est en cause. C’est la politique.

En raison de la situation dégradée de sa middle class, c’est toute l’Amérique qui serait déliquescente. Abandon des classes moyennes et incurie de l’establishment sont décrits par la célèbre Arianna Huffington dans un essai polémique10. Cofondatrice et directrice du site influent The Huffington Post, cette éditorialiste, passée du conservatisme au progressisme, a pris la défense des classes moyennes. Celles-ci, selon elle, constitueraient la «colonne vertébrale» de la nation et auraient été abandonnées par les responsables politiques. Appuyant son analyse sur des récits de familles déclassées, des extraits de téléréalité et une multitude d’études et de coupures de presse, l’auteur dépeint les victimes de la crise immobilière de la fin des années 2000. Elle relate la multiplication des saisies, les centaines de milliards de dollars de perte de valeur immobilière, et – avec des accents misérabilistes – la situation actuelle d’un pays où, nous dit-elle, 2% des enfants seraient sans abri (ce qui est parfaitement excessif). Huffington souligne l’enrichissement des très riches et la stagnation (voire la régression) des revenus des autres. Elle met en parallèle, d’une part, les sommes gigantesques injectées, après 2007, dans le sauvetage du système bancaire et dans le secteur militaire, et, d’autre part, celles économisées dans le cadre du désengagement des services sociaux. Son idée-force tient dans la «trahison» et l’«arnaque» dont serait victime la classe moyenne. Tout serait lié à la cupidité de l’élite, à la «fusion» entre Washington et Wall Street. Sa dénonciation du système politique pourri par les lobbies se double d’un tableau, souvent exagéré, d’une Amérique «délabrée», aux infrastructures obsolètes et aux réseaux archaïques. En un mot, les États-Unis deviendraient actuellement un pays du tiers-monde avec, d’un côté, les très riches et, de l’autre, tous les autres. Le titre de l’édition originale était même Third World America (« L’Amérique du tiers-monde »). Toujours du côté démocrate, ce sont deux anciens conseillers de Bill Clinton – dont on se rappelle la formule : «It’s the economy stupid» –, qui ont pris la plume, avec un ton vif, pour soutenir la classe moyenne américaine. Publié avant et pour la réélection de Barack Obama, l’ouvrage de James Carville et Stan Greenberg11, compilant données, dialogues des auteurs et entretiens, est une invitation à fixer la protection de la classe moyenne américaine comme priorité absolue de l’action publique. S’attaquer aux privilèges des plus aisés, selon les deux auteurs, n’est pas un retour à la lutte des classes, mais une question de survie pour le pays. Certes, il n’est pas facile de faire entrer cette classe moyenne dans une boîte de statistiques, mais ils rappellent que trois Américains sur cinq estiment en faire partie. Les deux stratégistes politiques ont une définition assez large de cet ensemble, qui va des familles tout juste au-dessus du seuil de pauvreté à celles qui disposent de 125.000 dollars par an. «Moteur de l’Amérique», cette catégorie centrale se distingue par son engagement dans le travail, mais aussi par un relatif déclin de ses conditions de vie, remettant donc en cause la célèbre American way of life. Sur les trente dernières années, les ménages se situant autour du niveau de vie médian ont vu leurs revenus augmenter jusqu’à la fin des années 1990, puis se stabiliser (effet Bush, selon les auteurs) et baisser (effet crise). Leur nombre annuel d’heures de travail a pourtant augmenté (200 heures de plus par rapport à 1979), tout comme leur endettement. En un mot, tout va plus mal, et ce pour la plus grande partie de la population des États-Unis, tandis que les 1% les plus aisés ont vu leurs conditions de vie s’améliorer plantureusement, en se détachant d’ailleurs de l’orbite des autres catégories. Quelles solutions ? Taxer massivement les plus riches et investir puissamment dans l’éducation et les équipements, tout en réduisant les déficits.

Le camp progressiste et démocrate n’est pas le seul à se soucier de l’évolution de la stratification sociale et de la middle class américaines. Dans le camp conservateur, Charles Murray a lui aussi fait les mêmes constats d’involution de la classe moyenne. Dans un livre que les deux précédents auteurs recensés présentent comme «doctrinaire» mais essentiel à connaître, Murray revient sur les transformations récentes de la middle class blanche et sur la sécession de l’élite américaine12. Alors qu’il a beaucoup écrit sur les fractures raciales, Murray analyse dans cet ouvrage les nouvelles ségrégations sociales des États-Unis. Une «super classe» (dont le nombre de personnes qui la compose peut aller de quelques dizaines de milliers d’individus à 5% de la population) vit de plus en plus comme une véritable classe sociale, séparée du reste de la société. Plus riches et moins obèses, plus diplômés et au QI plus élevé, ces individus connaissent une homogamie renforcée et une concentration géographique accrue (dans des quartiers à «super code postal»). La ségrégation territoriale passe, d’abord, par le haut. Parallèlement, la classe moyenne américaine s’effondre. Hommes et femmes ne se marient plus, ne s’engagent plus dans la collectivité, gagnent moins, dépendent plus des transferts sociaux. Alors que les experts démocrates, face à ces inégalités de comportements, de situations et de destins, dénoncent une insupportable injustice que les pouvoirs publics doivent combattre, Murray écrit que l’essentiel doit venir d’un sursaut civique dans toutes les composantes de la société. Il en ressort un plaidoyer pour le mariage, l’assiduité, la foi, l’honnêteté. Tentée par le modèle européen de dépenses sociales (qui mènerait, selon Murray, à la faillite), l’Amérique doit se ressaisir. Le but n’est pas de viser une mythique égalité (que démentent, toujours selon Murray, neuroscience et génétique), mais d’assurer un sentiment de communauté et de responsabilité. Au final, cet ouvrage est un brûlot anti- égalitaire d’abord destiné d’une élite qui, valorisant des idées progressistes pour tous, se comporte pour elle de façon conservatrice. Selon Murray, l’élite devrait alors prêcher pour que tout un chacun, notamment au sein de la middle class, se comporte comme elle. Cet ouvrage captivant, fait pour la controverse et dont les thèses sont très fortes, souligne à sa façon que la middle class – en tout cas le bas de la classe moyenne – glisse dans une triple déchéance : économique, sociale et morale.

La situation des classes moyennes américaines, comprimées entre des riches plus riches et plus nombreux, et des pauvres un peu moins pauvres mais, eux aussi, plus nombreux, n’est pas bonne. Et elle va encore, selon Tyler Cowen (lecteur, entre autres, de Charles Murray), empirer13. Sa thèse centrale porte sur la polarisation. Les gagnants (entre 10 et 15% de la population), qui savent faire fructifier le numérique, vont prospérer et vivre de façon captivante. Les perdants, remplaçables par des machines intelligentes et devenus ainsi inutiles et/ou dépossédés de toute initiative, vont voir leurs revenus stagner ou baisser. En état de subordination intégrale, ils passeront une partie de leur temps sous contrôle total (des machines comme des consommateurs), et l’autre partie en abrutissements vidéos. Pour Cowen, l’effritement des classes moyennes et la croissance des inégalités, dans un pays vieillissant, ne conduiront donc pas à l’émeute mais à l’abêtissement. Au fond, la perspective n’est pas neuve : il s’agit de l’annonce récurrente des catastrophes sociales à attendre du progrès technique, ici automatisation et robotisation poussées à leurs plus hauts niveaux. Selon Cowen, la fracture numérique va dégénérer en fracturation sociale, avec une intelligence artificielle excluant les plus faibles intellectuellement. Il va au moins autant s’agir de marketing et de design que d’algorithmes. Confrontés à une diminution des revenus moyens, les Américains vont demander des produits et services de plus faible qualité, tout en réclamant des programmes sociaux plus réduits. La population, plus âgée et moins aisée, va aller vivre, télétravailler et être téléformée dans des territoires périurbains moins équipés, mais moins coûteux. La classe moyenne typiquement américaine sera conduite à une frugalité forcée. Le lecteur appréciera, ou non, ces pages sur l’université comme bureaucratie, qui risque d’être balayée par l’enseignement à distance, ou encore ces développements sur la science (naturelle ou économique) qui fera du chercheur un expert d’analyse de données plutôt qu’un théoricien perdu dans ses idées. Il n’en reste pas moins, pour tous, un livre captivant, nourri de chiffres solides comme de références de science-fiction (Minority Report, Gattaca, Star Trek). L’ensemble fait un peu penser à Hannah Arendt (que Cowen ne cite pas) quand elle s’interrogeait sur l’avenir de sociétés de travailleurs sans travail. Avec une perspective, ici, qui n’est pas la révolte ni l’apathie, mais la défection et l’hébétude.

Sans appartenir au même camp, loin de là, que Charles Murray et Tyler Cowen, Michael Sandel se penche sur la polarisation croissante de la société américaine. Le grand universitaire d’Harvard regrette davantage qu’il ne prophétise le rétrécissement de la classe moyenne, en termes de situations socio-économiques mais aussi, plus fondamentalement, de valeurs. Sans charge excessive, il propose le tableau critique d’un monde où tout, progressivement, tend à s’acheter, au risque d’éroder ce qui est vraiment valable14. Sandel part d’un constat : aux États-Unis, notamment, tout est aujourd’hui, effectivement ou potentiellement, à vendre. Il en est ainsi des prisons, par exemple, où l’on peut s’offrir une cellule de meilleure qualité, ou des droits d’immigration (si l’on peut investir 500.000 dollars). On peut aussi vendre ou louer une partie de son corps, ou encore se faire payer pour perdre son temps à la place d’un autre dans les files d’attente. Ces mécanismes payants de coupe-file se généralisent ainsi dans les attractions et dans les services publics. Le pire se trouvant, pour Sandel, dans ces systèmes dont il décrit l’extension car s’ils améliorent le service pour quelques-uns, ils dégradent en réalité l’environnement pour tous. Les tarifications différenciées dans des espaces collectifs comme les stades ne donnent précisément plus de collectif mais une polarisation sociale grandissante entre une élite, qui peut se payer des services de haute qualité, et une population, qui y aspire sans le pouvoir. Avec, au centre, une classe moyenne qui s’étiole.

Au-delà de ces ouvrages, quelques illustrations bien senties apportent une information claire. Sans se cantonner au cas américain, on peut passer par deux couvertures récentes de The Economist. L’hebdomadaire britannique, rendant d’ailleurs compte de certains des ouvrages que nous venons d’évoquer (Tyler, Murray, Huffington), estime que les classes moyennes sont en passe d’être balayées par la révolution numérique, vue comme une nouvelle révolution industrielle, détruisant les métiers de cols blancs, si typiques des classes moyennes. Cette détérioration des conditions et positions des classes moyennes est, dans ces analyses, mise au jour de manière générale mais concerne très particulièrement et très puissamment les États-Unis15.

The Economist, 18 janvier 2014

Dans ce premier dossier, très explicite par la couverture, ce sont les emplois de bureau qui sont littéralement balayés par le typhon de la révolution numérique.

The Economist, 29 mars 2014

Dans ce second dossier, tout aussi explicite, ce sont non seulement les métiers de bureau, mais aussi les métiers de la relation de services qui sont remplacés par le numérique et la robotisation.

La sociologie et la statistique nourrissent même, en commun, de nombreuses représentations gra- phiques et dynamiques du phénomène (voir, par exemple, l’écrasement des classes moyennes (entre davantage de riches et davantage de pauvres) à Chicago, entre 1970 et 2012

Tous ces ouvrages chroniqués ici rapidement, avec leurs orientations différentes et parfois radicalement divergentes, soulignent les transformations de la middle class. Sur le temps d’une génération, la famille de la middle class aux États-Unis a gagné un salaire, avec l’activité féminine, mais elle a vu son pouvoir d’achat stagner ou baisser, en raison des coûts des assurances, de l’éducation et des transports. Cliente de multiples crédits à la consommation, c’est en se surendettant qu’elle a cherché à maintenir son train et son mode de vie (avec la biactivité, la bimotorisation, deux enfants et deux cartes de crédit). Si certains auteurs exagèrent quant à l’effondrement total de cette catégorie centrale, tous argumentent, avec les mêmes données, autour de ce fait incontestable : l’érosion de la classe moyenne. Le sujet, à côté des relations internationales et des préoccupations de sécurité intérieure, est en première place des dossiers prioritaires. Républicains et démocrates courtisent cette middle class, avec force propositions et explications qui fracturent l’opinion américaine. Bref, il y a entente sur la dégradation de la situation des classes moyennes16, mais les remèdes font l’objet de querelles vigoureuses. C’est ce à quoi est confrontée l’administration Obama.

Réagir à La « démoyennisation » : Les positions de l’administration Obama

Pour plus de précisions, voir whitehouse.gov/StrongmiddleClass/

Le président Barack Obama est le premier président américain à mettre explicitement l’accent sur la middle class de manière si insistante. Si, depuis les années 1990, le sujet a pu être un des éléments du débat public accompagnant une élection présidentielle, il est vraiment devenu l’un des premiers dossiers lors des élections qui ont vu la victoire de Barack Obama. Celui-ci a innové et continue, notamment au cours de ses discours sur l’état de l’Union, à mettre la question en avant. Cela a encore été le cas début 2014 quand le Président a fait de la réduction des inégalités un objectif primordial pour son gouvernement. Annonçant diverses mesures, dont l’augmentation du salaire minimum, il a donné – une nouvelle fois – la priorité à la classe moyenne. Pendant ce discours, il a rendu hommage au président républicain de la Chambre des représentants, dont le père était gérant d’un bar. Suscitant chez l’intéressé un lever de pouce complice, mais sans induire un accord sur les propositions démocrates.

Informés d’un déclassement objectivement indiscuté et subjectivement largement répandu de la middle class, républicains et démocrates sont d’accord sur les constats mais sont en conflit sur les explications et propositions. Qu’il s’agisse de l’évolution des salaires, de l’emploi, de la couverture sociale (santé, retraites), de la mobilité sociale, de l’accès à l’éducation pour leurs enfants ou des perspectives d’ascension sociale, les classes moyennes sont aujourd’hui dans une position moins favorable qu’à la fin des années 1990. Dans son discours sur l’état de l’Union, en 2010, le président Obama a même évoqué, avant le rapport du Pew Research Center, une «décennie perdue».

Barack Obama s’est présenté aux élections présidentielles comme le candidat des classes moyennes. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, la réponse à leurs difficultés s’est imposée comme la ligne de cohérence du discours et du programme de la nouvelle administration. Le vice-président Joe Biden s’est vu confier, pour le compte du Président, la responsabilité et la direction de la Middle Class Task Force, de 2008 à 2012.

Cette Task Force, typique de l’organisation administrative américaine, a, pendant les quatre années de son existence, été composée de représentants de plusieurs départements ministériels (travail, santé, commerce) et des différents conseils de l’exécutif (notamment le Council of Economic Advisers). Elle a associé à ses travaux des universitaires et des think tanks. Pour l’administration Obama, elle a constitué une plateforme de synthèse politique. Il s’agissait de montrer la contribution des différents domaines de l’action gouvernementale (politique industrielle, politique environnementale, réforme de l’assurance santé) à la réalisation de l’un des principaux engagements de cette administration : le renforcement des classes moyennes dont le revenu et les chances de promotion sociale ont eu tendance à décliner au cours de la précédente décennie. Cette Task Force a tenu des dizaines de réunions, largement ouvertes au public, en différents lieux du territoire américain, sur des thèmes variés – emplois verts, pensions, emploi, santé, famille… – et elle a publié, jusqu’à fin 2012, des rapports de qualité et suivi les évolutions de la situation des classes moyennes, en proposant des évaluations de l’impact des mesures en place ou des mesures évoquées17.

Les analyses réalisées par et pour cette Task Force considèrent que l’affaiblissement du revenu des classes moyennes est lié à la baisse conjointe de l’emploi industriel, de la compétitivité des États-Unis et de la syndicalisation dans les entreprises. Ces trois composantes du « mal » sont aussi les trois composantes du remède préconisé par la Middle Class Task Force de Joe Biden : enrayer le déclin industriel en multipliant les mesures d’encouragement à l’industrie (notamment dans le domaine de l’énergie etdes technologies vertes) ; améliorer la compétitivité en comblant le retard de formation de la main-d’œuvre et en jouant sur le dollar pour favoriser les exportations ; enrayer le déclin de la syndicalisation en donnant davantage de moyens juridiques aux syndicats pour s’implanter dans les entreprises. Cette structure de la Maison-Blanche n’était qu’un instrument de concertation et de coordination. Anecdotique dans ses réalisations directes, elle est très symbolique de l’importance prise par la question et la place de la middle class dans la politique américaine. Avant son lancement, des mesures bien plus structurantes se référaient explicitement au thème et aux problèmes de la middle class. Puis, début 2009, il en fut de même du plan de relance (American Recovery Act), lancé en plein cœur de la crise. Ce dernier fut globalement présenté comme une contribution au relèvement des classes moyennes, non seulement en cherchant à sauver des emplois intermédiaires, mais aussi en ciblant les crédits d’impôts sur des postes de dépenses préoccupants pour les classes moyennes (garde d’enfants et éducation, notamment), contrairement aux réductions d’impôts de la précédente administration Bush.

Le président Obama a utilisé les discours annuels sur l’état de l’Union pour envoyer des messages à la classe moyenne, de façon la plus explicite et éclatante en 2010 : dès lors que le sauvetage du système financier était achevé, le temps était venu pour «Wall Street» de rembourser «Main Street». L’emploi devenait la priorité gouvernementale. Des incitations fiscales à l’embauche et le soutien à l’investissement dans les PME constituaient l’essentiel des mesures envisagées. Parmi les mesures fiscales annoncées pour soulager le budget des familles des classes moyennes, il y avait l’extension du crédit d’impôt pour les gardes d’enfants, avec un investissement d’environ 1,6 milliard de dollars, ou pour la dépendance (Child and Dependant Care Tax Credit). Tous ces projets n’ont pu voir le jour qu’en partie, en raison de l’enlisement du projet de réforme du système de santé et de la victoire des républicains aux élections de mi-mandat en 2010.

Le thème de l’extension de l’assurance santé, envisagée comme une sorte de bouclage du système américain permettant à toute personne d’être prise en charge, a été présenté par son opposition comme bénéficiant disproportionnellement aux plus pauvres et non pas à la middle class. Celle-ci, dans ses fractions inférieures, est pourtant une cible prioritaire du projet. Pour autant, le projet Obamacare a été attaqué et il s’est trouvé de plus en plus perçu comme un ensemble d’appareils étatiques aux frais des classes moyennes. Les républicains, victorieux en 2010 et se présentant eux aussi comme les champions de l’Amérique moyenne, ont su jouer sur l’aversion viscérale envers les impôts et le pouvoir fédéral d’une large fraction de l’électorat, soulignant que le projet de réforme de l’assurance maladie se traduirait inévitablement par de nouvelles taxes et une limitation de la liberté de choix concernant sa couverture santé.

Pendant la campagne présidentielle de 2012, chacun des deux camps a tenu, à nouveau, à se présenter comme le meilleur protecteur et promoteur de ce cœur économique et social des États-Unis. Les deux candidats, s’évertuant en propositions visant à garantir l’American way of life pour la middle class, se sont disputés cet électorat. Signe de l’importance et de la sensibilité du sujet, une gaffe du vice-président Biden, pourtant en charge du dossier, a été largement commentée. Lors d’un meeting précédant le premier débat des deux candidats, il a en effet mis en garde contre toute nouvelle atteinte, sur le plan fiscal, qui accablerait des classes moyennes, déjà «dévastées depuis quatre ans», autrement dit… sous le mandat Obama. Chargé de promouvoir et protéger les classes moyennes, le vice-président prenait acte de leur dévastation sur le temps de son mandat. La gaffe, cependant, n’a pas été politiquement fatale.

Après sa victoire, Barack Obama s’est encore présenté, au début de son second mandat, en défenseur de la classe moyenne frappée par les difficultés économiques. Dans son discours de début 2013 sur l’état de l’Union, il a dévoilé son programme, en lançant un nouvel appel au compromis devant un Congrès divisé. La clé de son propos était de chercher à «rallumer le véritable moteur de la croissance économique américaine, une classe moyenne vigoureuse et prospère». Souhaitant relever le salaire minimum pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres, lancer un plan d’investissement pour la réfection des routes et des ponts, augmenter les impôts des plus riches, investir pour que chaque enfant puisse aller à l’école maternelle, il s’est trouvé confronté à la vive opposition de la Chambre des représentants, majoritairement républicaine. Mais si ses propositions concrètes se sont heurtées à des barrages techniques et politiques, son idée- force consistant à retrouver une classe moyenne «ascendante et prospère» a été très bien reçue.

De toutes les évolutions politiques et idéologiques récentes, il ressort que la middle class américaine, plus que sacrifiée et oubliée, est, d’abord, disputée. Toutefois, en mettant la dispute politique de côté, force est de constater que le sujet est essentiel pour l’avenir des États-Unis. Les mesures conjoncturelles qui ont consisté, du côté des ménages, à s’endetter et, du côté des pouvoirs publics, à tenter de maintenir un pouvoir d’achat et des services de qualité (en s’endettant également) ne permettent pas d’endiguer la «démoyennisation» du pays. Celle-ci, annoncée donc depuis des décennies, précisément observée depuis 2000, commande des réformes structurelles. Si elles sont seulement possibles. La dynamique américaine de «démoyennisation» conduit à une division toujours plus marquée au sein de la population américaine. D’un côté de cette polarisation croissante, il y a les services ne nécessitant pas de qualification et, de l’autre, ceux hautement qualifiés dont les talents s’échangent sur un marché mondial. Au centre, les activités industrielles continuent à péricliter.

Conclusion

Pour des descriptions en ces termes, voir alain Lipietz, La Société en Le partage du travail contre la déchirure sociale, La Découverte, 1996, et Jean-marc Vittori, op. cit.

Ces deux expressions, qui ont fait florès, sont respectivement des deux penseurs stratosphériques Robert Reich, et de Richard Florida

et plus que palpable, elle fait régulièrement l’objet de dossiers et d’enquêtes très fouillées. Voir récemment, par exemple, dans le New York Times, les articles « america’s Sinking middle Class » (18 septembre 2013), et celui, déjà cité « the american middle Class is no Longer the World’s Richest » (22 avril 2014).

Avec la polarisation des revenus, des métiers et des ménages, les États-Unis connaissent cette dualisation amenant ce qui, en France, a été annoncé, sans être empiriquement totalement vérifié, comme une société en sablier18. Mieux, on pourrait dire que les États-Unis retournent à une société «en pyramide», avec une toute petite élite richissime de salariés de la finance et un socle de personnes leur fournissant les services nécessaires à un mode de vie d’exception. Au centre, la large middle class, rendue inutile, ne trouve qu’une place réduite entre les «concepteurs» et les «exécutants» entre, d’un côté, les «manipulateurs de symbole» et autres membres de la «classe créative19», et, de l’autre, un univers peu organisé et peu solidaire d’employés et d’ouvriers de service.

Aux États-Unis, la métaphore d’une hourglass society («société en sablier», donc) est peu commune mais commence à être utilisée dans certains cercles académiques. Elle incarne cette «démoyennisation» à l’œuvre et cette prolétarisation, encore relative, de la middle class. Pour forcer le trait, imaginons un Marx ressuscité qui verrait sa prédiction d’inéluctable prolétarisation des classes moyennes se réaliser au pays du capitalisme et du libéralisme… Reste que la prolétarisation demeure bien relative et que la «démoyennisation» n’est certainement pas inéluctable. Mais elle est, actuellement, bien palpable20.

Annexe : Quatre schémas pour se représenter les classes moyennes

On peut trouver dans la littérature quatre représentations habituelles des classes moyennes. Celles-ci ne se comprennent que dans le cadre d’une stratification sociale, c’est-à-dire en les différenciant, d’une part, des classes supérieures ou «favorisées» et, d’autre part, des classes inférieures ou «défavorisées».

Ces quatre schémas autorisent surtout quelques commentaires sur la situation contemporaine des classes moyennes et les dynamiques qui les affectent, à la fois dans les pays traditionnellement développés et dans les pays émergents. Les classes moyennes occidentales sont représentées, par des experts optimistes, sous forme de montgolfière, ou, par des experts pessimistes, sous forme de sablier. Pour les classes moyennes émergentes, c’est l’image de la pyramide qui prévaut.

La montgolfière

La métaphore et le graphique en forme de montgolfière dessinent une classe moyenne centrale et ascendante, avec une classe aisée peu importante et des catégories pauvres réduites. L’image est celle d’un progrès commun, entraîné par le dynamisme des classes moyennes. L’illustration typique est celle des sociétés occidentales«moyennisées» au cours des Trente Glorieuses, avec ascension des classes moyennes. La plupart des pays de l’OCDE, même s’ils sont affectés conjoncturellement par la pauvreté et structurellement par la crise de leurs classes moyennes, ressemblent à cette montgolfière, même si celle-ci monte moins vite.

Le graphique en forme de diamant ou, plus précisément, de carré posé sur l’un de ses pieds est plus un projet qu’une réalité. C’est celui d’une société équilibrée, avec une classe moyenne très garnie, avec une élite et une population pauvre, toutes deux très réduites. C’est l’incarnation ou l’interprétation métaphorique de toutes les philosophies (d’Aristote à Tocqueville) qui ont insisté sur l’importance de ces classes moyennes pour une vie politique saine.

L’illustration est celle de sociétés idéalisées avec une tripartition équilibrée. En termes de marchés, il s’agirait de sociétés d’indifférenciation.

Le diamant

Le sablier

Le sablier est une métaphore de l’érosion des classes moyennes, avec une classe moyenne disloquée par enrichissement de sa strate supérieure et appauvrissement de sa classe inférieure. C’est l’image, commune maintenant en Occident, d’un effondrement progressif. La mort des classes moyennes serait contenue dans les réalités amenées par la société postindustrielle. Tout ce qui est milieu et moyen s’effacerait du fait de la nouvelle révolution industrielle, de l’écrasement des hiérarchies, de l’éclatement de la production entre haut et bas de gamme, abandonnant précisément tout ce qui se situe au milieu. Alors que l’image, établie rétrospectivement, de la montgolfière signale une élévation collective, celle du sablier annonce une progressive décrépitude, associée à une dualisation. C’est, surtout, la promesse d’ascension sociale qui vient faire défaut.

Outil classique de la représentation démographique des âges, la pyramide est également utile pour représenter une stratification sociale. On y trouve une élite très réduite, des populations pauvres très larges et une classe moyenne qui, pour être centrale dans la pyramide, n’est pas forcément de grande taille. On trouve là typiquement les pays émergents, avec des classes moyennes naissantes. La logique de marchés est celle du luxe pour le segment restreint (mais à fort pouvoir d’achat) des classes favorisées, du BOP (bottom of the pyramid) pour les moins favorisés qui peuvent accéder à la consommation, et la question spécifique de ces classes moyennes à satisfaire, non par le luxe qu’elles ne peuvent pas encore s’offrir, ni par les produits et services de base dont elles disposent déjà. En termes de représentation, cette pyramide peut, pour s’intéresser à la consommation, être calquée sur la célèbre pyramide de Maslow de hiérarchie des besoins.

La pyramide

Aucun commentaire.