Les géants du numérique (1) : magnats de la finance

Introduction

La transformation des champions américains du numérique en mastodontes de la gestion financière

D’immenses trésoreries alimentées par des profits faramineux

Une gestion ultraconservatrice des liquidités

Une thésaurisation durable peu souhaitable

Quelles sont les solutions pour enrayer la financiarisation des géants technologiques ?

Accélérer la distribution des liquidités grâce à une plus forte implication des actionnaires dans la prise de décision ?

Décourager la rétention de liquidités par la régulation financière ?

Limiter l’accumulation de liquidités futures par la fiscalité ?

Conclusion

ANNEXE

Bibliographie

Résumé

Si les géants américains des nouvelles technologies sont tantôt adulés à l’occasion du lancement de leurs produits, tantôt vilipendés pour leur emprise sur notre vie quotidienne, leur usage massif des données personnelles ou le peu d’impôts dont ils s’acquittent, un sujet reste largement occulté : leur influence grandissante dans la finance internationale.

Fortes d’un succès commercial sans précédent, les entreprises phares de la « tech» ont accumulé ces vingt dernières années d’immenses réserves de liquidités dans leurs trésoreries. À contre-pied de leur image d’innovateurs de premier plan, elles ont fait le choix d’une gestion ultraconservatrice de ce capital. Ce phénomène de thésaurisation, sans égal dans l’histoire du capitalisme, prive l’économie de capitaux productifs et entretient la pénurie d’actifs sûrs avec des dommages collatéraux sur l’équilibre économique mondial.

Des solutions existent pour ralentir cette accumulation de liquidités : renforcer le pouvoir des actionnaires dans l’allocation des profits afin d’encourager leur distribution, imposer aux « Big Tech » des contraintes propres à la régulation financière pour décourager la rétention de liquidités sur leurs bilans ou encore taxer davantage leurs profits pour limiter de facto le potentiel de thésaurisation à venir.

Des solutions existent pour ralentir cette accumulation de liquidités : renforcer le pouvoir des actionnaires dans l’allocation des profits afin d’encourager leur distribution, imposer aux « Big Tech » des contraintes propres à la régulation financière pour décourager la rétention de liquidités sur leurs bilans ou encore taxer davantage leurs profits pour limiter de facto le potentiel de thésaurisation à venir.

Mais ces solutions ont toutes pour limite de s’attaquer au symptôme plutôt qu’à la cause du problème : des profits anormalement élevés qui résultent aujourd’hui davantage d’une monopolisation croissante des segments clés du marché des nouvelles technologies que de la poursuite d’un processus d’innovation aussi exigeant qu’il l’a été par le passé.

La seconde partie de cette note est publiée simultanément et s’intitule Les Géants du numérique : Un frein à l’innovation ?. Elle propose des solutions pour rétablir une juste concurrence dans le secteur des nouvelles technologies.

Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation pour l’innovation politique.

Paul-Adrien Hyppolite,

Haut fonctionnaire du corps des Mines.

Haut fonctionnaire, normalien et ingénieur du corps des Mines.

Antoine Michon,

Haut fonctionnaire, polytechnicien et ingénieur du corps des Mines.

Tous les graphiques et tableaux figurant dans cette note ont été élaborés par les auteurs à partir de données publiques, dont certaines agrégées par les plateformes Bloomberg et Mergermarket. Les sources utilisées sont les suivantes : les déclarations réglementaires des entreprises au régulateur compétent (dans la plupart des cas : la Securities Exchange Commission) pour les données financières, le Center for Responsive Politics et le EU Transparency Register pour le lobbying, les sites web de la Commission européenne, de la Federal Trade Commission et du U.S. Department of Justice pour l’antitrust, et enfin le U.S. Patent and Trademark Office pour les brevets.

Introduction

Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Derrière ces noms familiers se cachent les cinq premières capitalisations boursières mondiales. Leur point commun ? Toutes sont des entreprises technologiques américaines qui ont atteint dans leur secteur, et plus spécifiquement sur leurs marchés respectifs, une suprématie sans équivalent dans l’histoire du capitalisme. Cette domination résulte en partie d’innovations qui, à bien des égards, ont bouleversé nos modes de vie et permis un accroissement significatif du bien-être des consommateurs et des entreprises.

Côté consommateurs, Microsoft et Apple ont démocratisé l’accès aux technologies informatiques de pointe en accélérant le développement de l’ordinateur et en précipitant la « révolution smartphone » avec le lancement de l’iPhone en 2007. Google a créé un formidable moteur de recherche sur le Web, qui offre un accès direct et facile à l’information et à la connaissance. La firme de Mountain View propose également quantité de services gratuits que nombre d’entre nous utilisent quotidiennement : messagerie (Gmail), navigation et orientation (Google Maps, Waze), stockage numérique (Google Drive), travail collaboratif (Google Doc), etc. Via sa plateforme de vente en ligne, Amazon a mis à portée de clics un éventail de biens incroyablement diversifié. Non contente d’avoir sensiblement diminué les prix et les délais de livraison en optimisant ses opérations, la société est en passe de révolutionner notre approche du shopping. Grâce à leurs systèmes de notation et de recommandation, Google et Amazon ont par ailleurs considérablement développé la quantité et la qualité de l’information disponible pour le consommateur qui, confronté à un univers des possibles élargi, peut dorénavant faire des choix mieux renseignés. Enfin, par l’intermédiaire de son réseau social et de son service de messagerie intégré, Facebook a simplifié la communication virtuelle et bouleversé notre conception des relations sociales.

Côté entreprises, les Big Tech ont accéléré le développement et même favorisé l’émergence de nombreuses activités. Google et Facebook offrent aux entrepreneurs la possibilité de se faire rapidement connaître, d’acquérir une réputation et, surtout, de cibler de potentiels consommateurs de façon nettement plus pertinente et efficace qu’au temps des seuls médias traditionnels (journaux, radio, télévision). Apple et Google ont encouragé le développement des applications mobiles avec leurs « app stores » et Amazon a permis à de nombreux revendeurs de trouver des débouchés grâce à sa plateforme Marketplace. Grâce aux services cloud d’Amazon, de Microsoft, de Google, d’Oracle et d’IBM, les entreprises ont un accès facile et de plus en plus abordable à des services de back office d’excellente qualité (hébergement, capacité de calcul, stockage, sécurité, etc.). Enfin, en partageant librement le code source de certains de leurs outils d’apprentissage automatique comme TensorFlow (Google) et Open Neural Network Exchange (Facebook et Microsoft), les géants technologiques semblent avoir joint le geste à la parole en vue d’encourager l’innovation en matière d’intelligence artificielle.

Pour autant, nul besoin d’un œil particulièrement entraîné pour percevoir l’envers du décor. Les géants technologiques posent tout d’abord un certain nombre de problèmes sociétaux majeurs. De plus en plus de travaux soulignent ainsi l’impact négatif des smartphones et des réseaux sociaux sur la santé, notamment des plus jeunes (addictions, frustrations, sentiments d’insécurité, dépressions, etc.)1. Des chercheurs ont par ailleurs constaté, dans le contexte scolaire, des niveaux croissants de distraction parmi les élèves « connectés ». Ces problèmes deviennent tellement sérieux que des actionnaires activistes, a priori intéressés uniquement par les profits, ont récemment enjoint Apple à mettre rapidement en place des fonctionnalités permettant aux parents de mieux contrôler l’usage du smartphone de leurs enfants2. Sur le plan politique, la diffusion des fake news et, plus largement, l’utilisation des réseaux sociaux par des puissances étrangères ou des groupes mal intentionnés dans des stratégies d’ingérence menacent le bon fonctionnement de nos démocraties libérales. Avec la puissance de lobbying des Big Tech se pose enfin la question de leur pouvoir d’influence sur les décisions politiques et réglementaires.

La transformation des champions américains du numérique en mastodontes de la gestion financière

D’immenses trésoreries alimentées par des profits faramineux

Afin d’identifier les entreprises qui vont nous intéresser dans cette étude, commençons par comparer les trésoreries des principales entreprises technologiques mondiales à la fin de l’année 2017. Pour rappel, la trésorerie d’une entreprise est égale à la somme des encaisses et titres négociables détenus à l’actif de son bilan3. Concrètement, il s’agit d’un portefeuille financier qui comprend souvent des espèces et des placements bancaires, mais peut aussi intégrer divers types de titres liquides, par exemple des billets de trésorerie ou des créances obligataires.

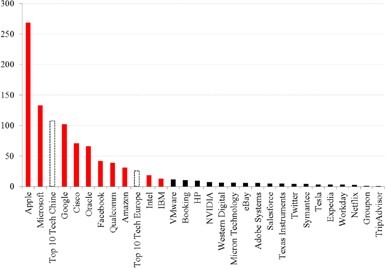

a. Extrême concentration des liquidités

Notre graphique 1 illustre l’extrême concentration des liquidités au sein d’un petit nombre d’entreprises technologiques, notamment américaines. En effet, les dix plus riches d’entre elles en possèdent respectivement sept et trente fois plus que leurs homologues chinois et européens. À elle seule, la société Google4 en comptabilise aujourd’hui presque autant que les dix plus riches géants technologiques chinois réunis (102 vs 107 milliards de dollars). De son côté, Apple en détient dix fois plus que les dix entreprises technologiques européennes les plus fortunées (269 vs 25 milliards de dollars).

Sont signalées ici en rouge les 10 entreprises technologiques américaines les plus riches. Cette limite est purement arbitraire dans la mesure où nous aurions pu tout aussi bien nous limiter aux cinq premières ou étendre la sélection aux quinze premières. Il nous semble néanmoins que ce

« top 10 » intègre les principaux géants technologiques américains et constitue une base de comparaison intéressante avec leurs homologues chinois et européens (cf. Top 10 Tech Chine et Top 10 Tech Europe).

Graphique 1 : Trésoreries des principales entreprises technologiques mondiales à fin 2017 (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Pour la composition exacte des échantillons d’entreprises chinoises et européennes (Top 10 Tech Chine et Top 10 Tech Europe), voir annexe A.

À ce stade, il est important de souligner que nous n’avons retenu dans notre analyse que les sociétés cotées en raison de leurs obligations réglementaires qui nous permettent de recueillir des données homogènes et sur longue période. Dès lors, il ne faut pas s’étonner de ne pas voir apparaître des noms familiers d’entreprises technologiques non cotées comme Uber ou Airbnb aux États- Unis ou encore Huawei Technologies en Chine5. Pour la suite, nous définissons l’échantillon Top 10 Tech US (ou Big Tech) regroupant les dix entreprises technologiques américaines les plus riches, soit, dans l’ordre décroissant : Apple, Microsoft, Google, Cisco, Oracle, Facebook, Qualcomm, Amazon, Intel et IBM.

Dites aussi «technologies numériques» ou «technologies de l’information et de la communication».

Pour le descriptif détaillé des activités des dix géants technologiques ayant retenu notre attention, voir annexe.

Notons que nous avons fait le choix d’exclure les sociétés de télécommunications, à l’instar d’AT&T, ainsi que les purs prestataires de services ou consultants, comme Accenture.

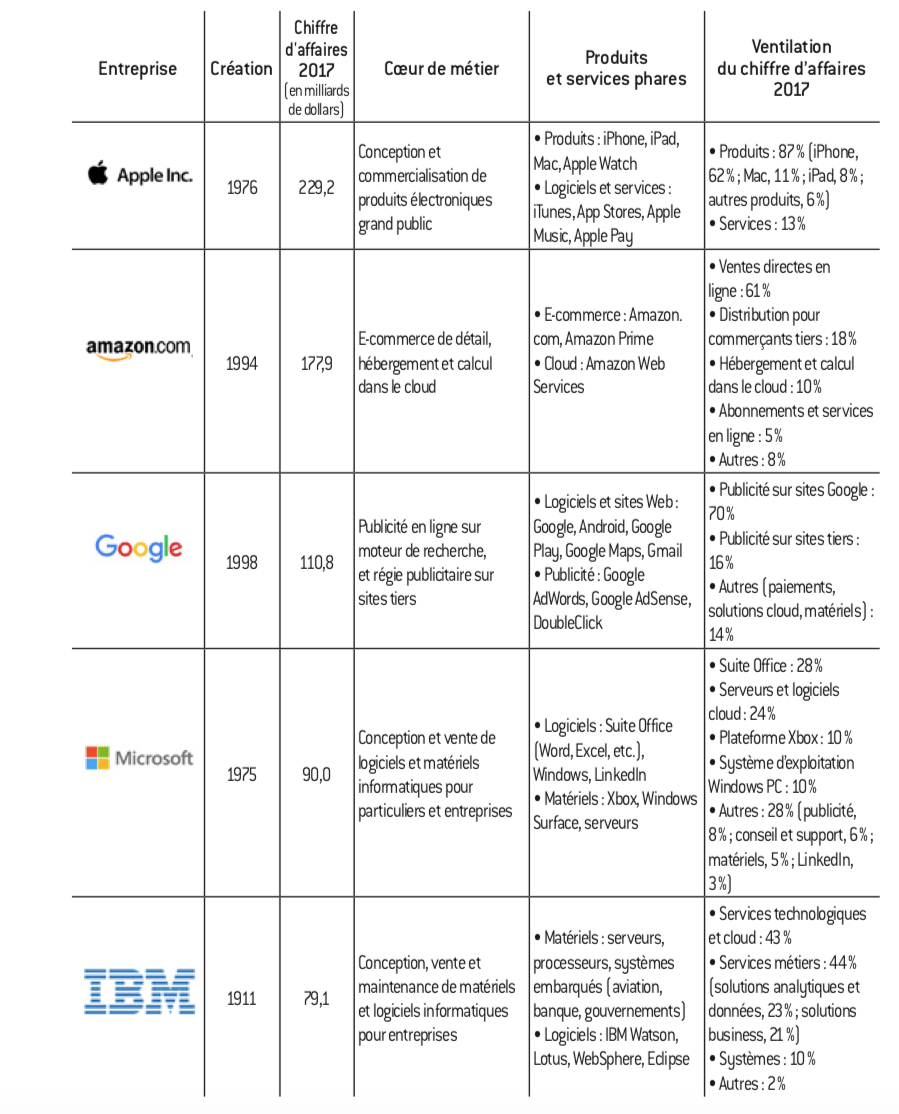

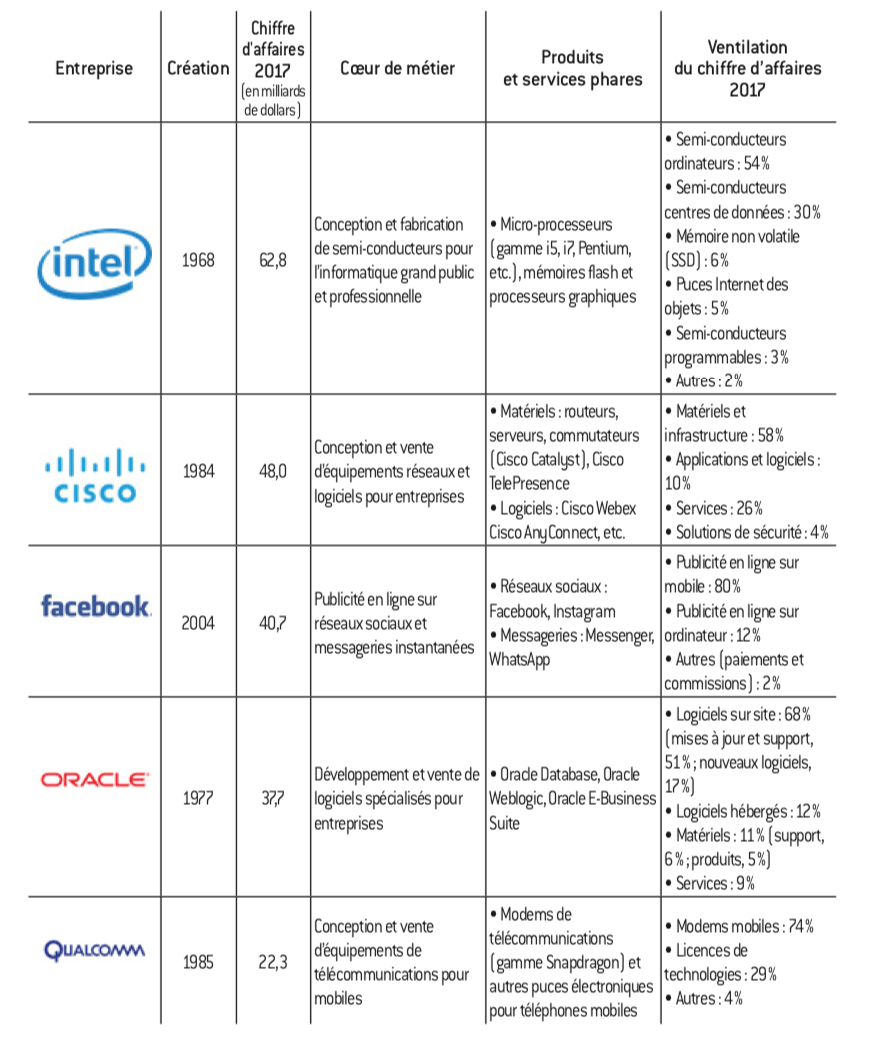

b. Des entreprises aux activités et sources de revenu diverses

Le lecteur familier du secteur des nouvelles technologies6 aura tôt fait de remarquer que notre échantillon rassemble sous une même bannière des entreprises aux activités diverses : développement de logiciels, production d’équipements et matériels électroniques, plateformes Internet, fourniture de services (cloud computing, entre autres)7. Néanmoins, ces différences notables entre entreprises de l’échantillon ne doivent pas pour autant masquer d’importants points communs. Toutes offrent des produits ou services liés à l’informatique ou à l’Internet et ont, comme nous le verrons plus tard, au moins une position dominante sur un de leurs marchés. En outre, toutes ont des activités qui recoupent plusieurs des profils précédemment cités. Microsoft, par exemple, est à la fois développeur de logiciels (Suite Office), fournisseur de services d’hébergement et de calcul (via Microsoft Azure) et producteur de matériels électroniques (ordinateurs et tablettes Surface, consoles Xbox, etc.). Amazon est certes principalement connu comme plateforme de vente en ligne, mais l’entreprise fournit également des solutions d’hébergement et de cloud computing (via Amazon Web Services), et développe puis commercialise des logiciels intégrés à des produits électroniques (tablettes Kindle, Amazon Echo, etc.).

Ainsi, plusieurs entreprises de l’échantillon sont en réalité bien moins éloignées l’une de l’autre qu’elles peuvent en avoir l’air. Par exemple :

- Facebook et Google proposent des services différents à leurs utilisateurs, le premier comme réseau social, le second comme moteur de recherche. Pourtant, tous deux s’appuient sur des fournisseurs de contenu pour attirer des utilisateurs et leur proposition de valeur aux annonceurs est la même – améliorer le ciblage d’une clientèle pertinente –, de sorte que les deux firmes ont pour principale source de revenu la publicité en ligne ;

- Apple réalise l’essentiel de ses marges via son activité de design et de commercialisation de produits électroniques de pointe pour le grand public, les ventes de l’iPhone représentant 62% de son chiffre d’affaires. Pourtant, son principal concurrent, Google, est fort peu présent sur ce marché : ses smartphones n’ont jamais été un succès commercial et leur popularité a tout à envier à celle de l’iPhone. Mais la bataille que se livrent les deux firmes est ailleurs, plus précisément sur les marchés des systèmes d’exploitation pour mobiles (iOS vs Android) et des magasins d’applications (App Store vsGoogle Play). À l’heure où, grâce à ses logiciels, Google a réussi à s’assurer un quasi-monopole auprès des autres producteurs de smartphones, Apple parie sur le développement de ses propres logiciels pour maintenir ses écrasantes marges sur le segment haut de gamme des matériels électroniques de pointe à destination du grand public ;

- enfin, le modèle commercial d’Amazon, à l’instar de celui de Facebook, repose sur l’accumulation des données de ses utilisateurs et leur exploitation par des algorithmes sophistiqués en vue de créer des expériences personnalisées qui les incitent à revenir sur la plateforme.

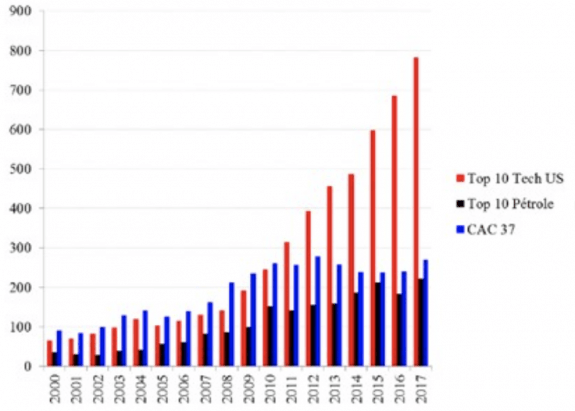

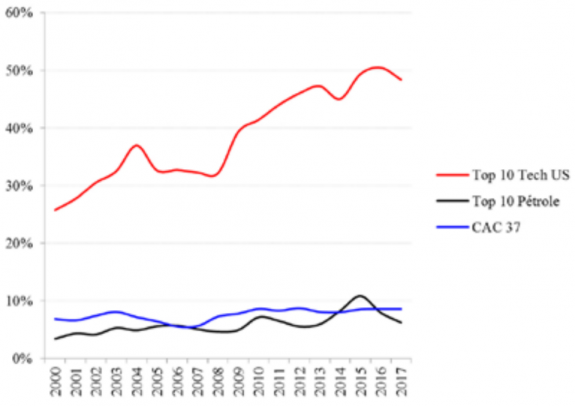

c. L’évolution comparée des trésoreries dans le temps

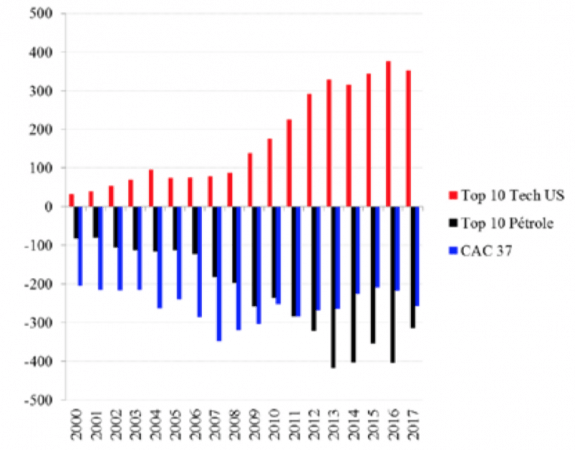

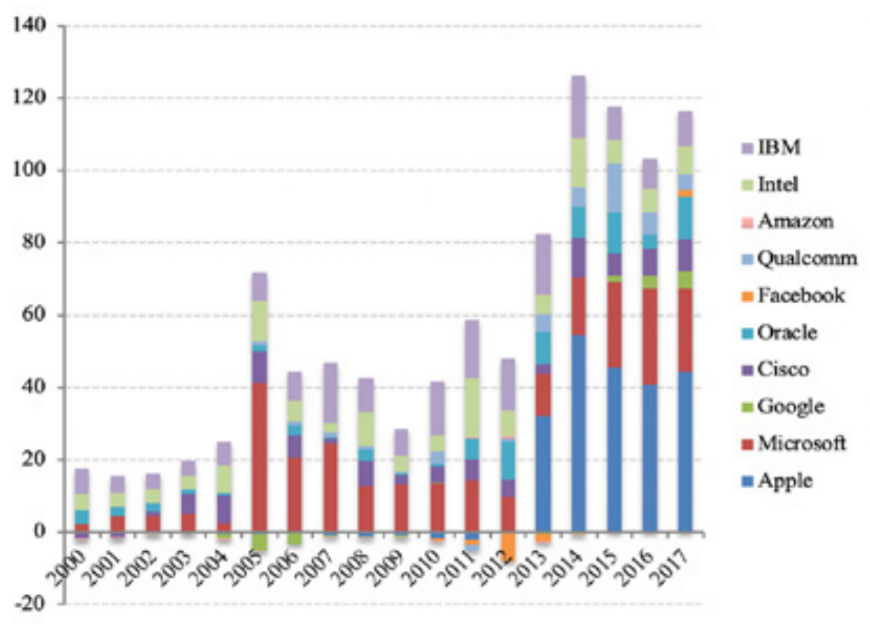

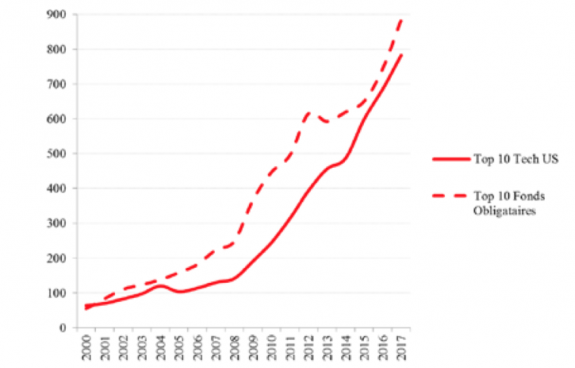

Intéressons-nous à présent à l’évolution historique des trésoreries des géants technologiques américains. Si celles-ci atteignent aujourd’hui des niveaux record, cela a-t-il toujours été le cas ? Au cours de la période 2000-2017, l’encours de trésorerie du Top 10 Tech US a bondi de 64 à 782 milliards de dollars, soit une croissance moyenne de 16% par an. Celle-ci a été particulièrement prononcée entre 2008 et 2017, avec 21% de croissance moyenne annuelle (contre 10% sur la période 2000-2008).

Graphique 2 : Trésoreries comparées (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Pour la composition des échantillons, voir annexe A.

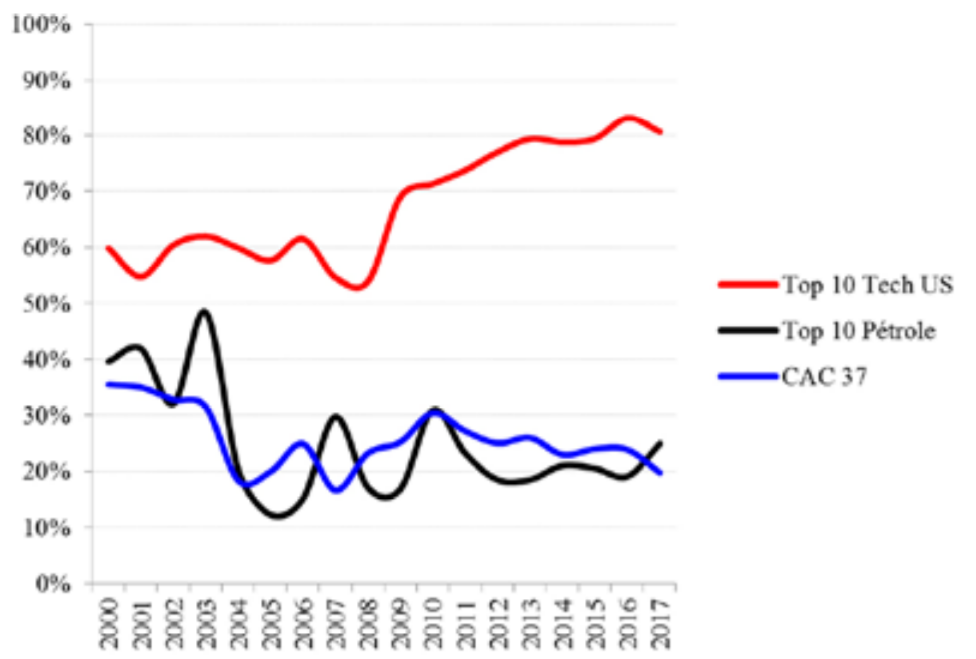

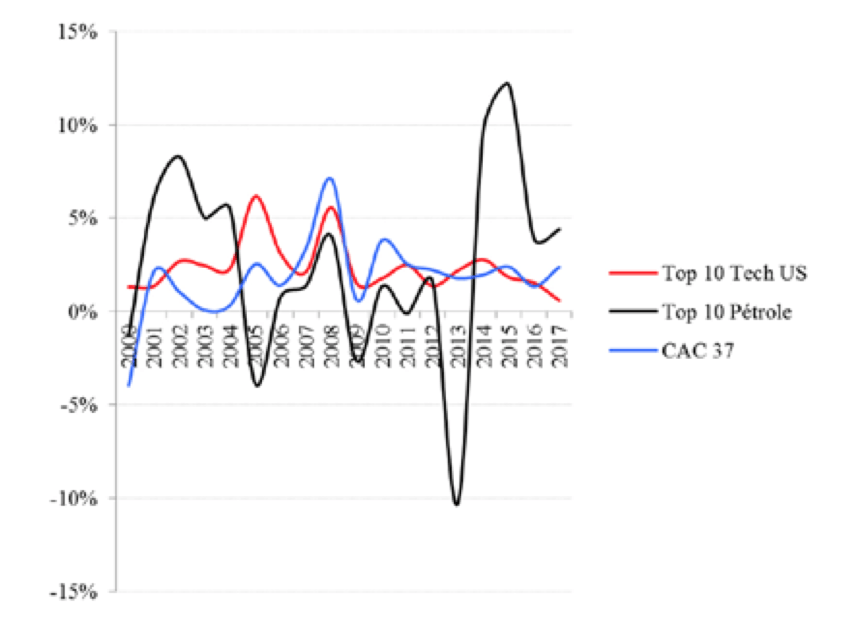

Pour prendre du recul, nous avons jugé utile de comparer ces montants à ceux de l’industrie pétrolière, qui comprend des sociétés réputées particulièrement puissantes et riches sur le plan financier, ainsi qu’à ceux du CAC 37 qui réunit les principales entreprises françaises composant l’indice CAC 40 à l’exception de ses trois établissements bancaires8. Le constat est sans appel : l’encours de trésorerie du Top 10 Tech US représente aujourd’hui 3,5 fois celui du Top 10 Pétrole (contre 1,8 fois fin 2000) et environ 2,9 fois celui du CAC 37 (contre 0,7 fois fin 2000). La croissance de la trésorerie des géants technologiques américains a donc été sans commune mesure avec celle de grandes entreprises traditionnelles.

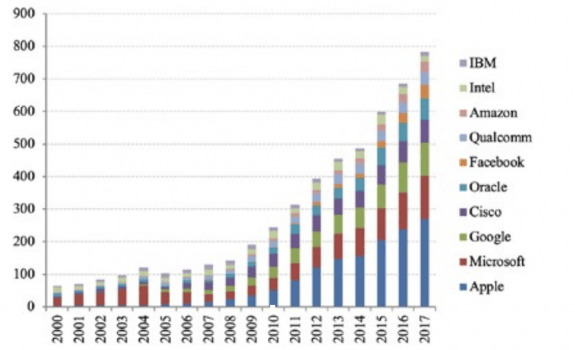

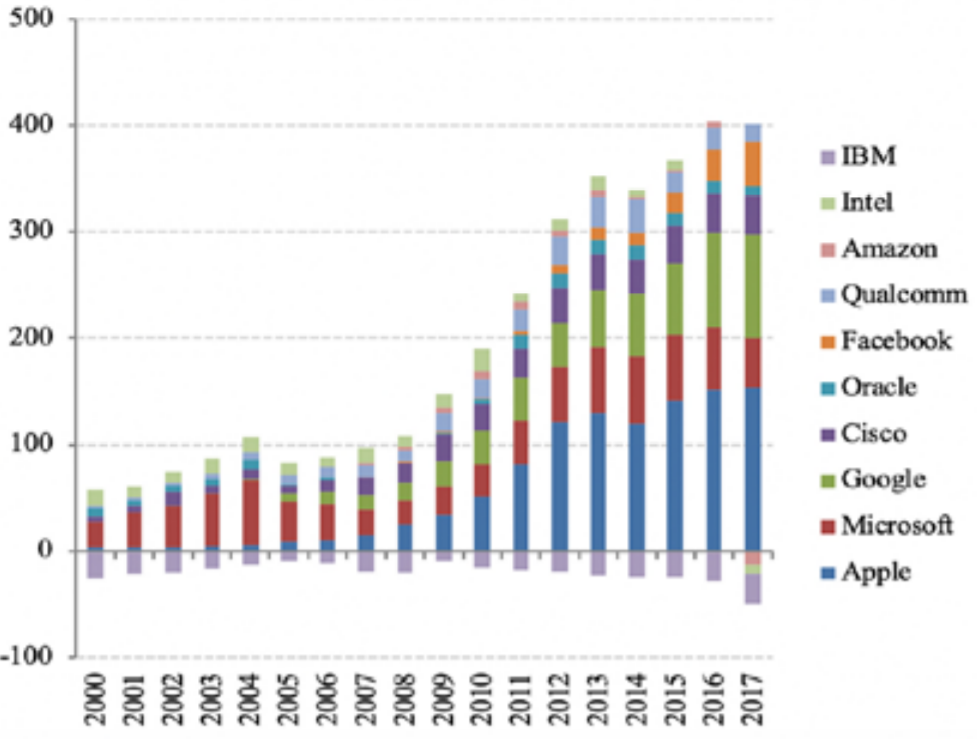

Lorsque l’on se penche sur la dynamique propre à chaque entreprise de l’échantillon Top 10 Tech US, on remarque que le Top 5 concentre aujourd’hui 82% du total de la trésorerie (Apple, 34% ; Microsoft,17 % ; Google, 13% ; Cisco, 9% ; Oracle, 8%) et que le rythme de croissance des trésoreries varie d’une firme à l’autre. Sur la période 2008-2017, l’encours de Facebook a ainsi crû au rythme effréné de 73% par an. Apple (31%), Amazon (27%), Google (23%), Oracle (22%) et Microsoft (21%) se placent au-dessus de la moyenne, à l’inverse d’Intel (5%) et d’IBM (0%).

Graphique 3 :Trésoreries du Top 10 Tech US (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

d. De l’argent à ne plus savoir qu’en faire

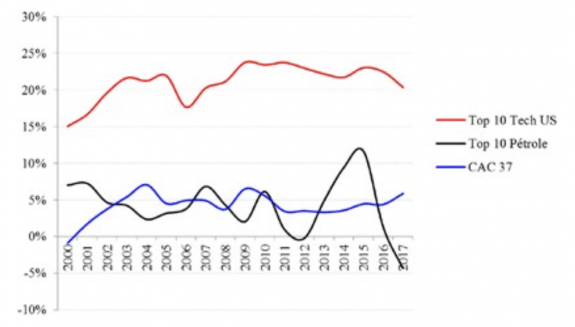

Ayant pris conscience de cette formidable croissance des trésoreries des géants technologiques américains, demandons-nous maintenant comment celles-ci ont pu se constituer. Pour cela, il convient de remonter aux profits qui les alimentent, en veillant à retenir une mesure économique et non comptable de ces derniers afin d’écarter les éléments non monétaires conventionnellement intégrés dans les comptes de résultat. Dès lors, la variable qui nous intéresse est le flux de trésorerie disponible (ou free cash flow), soit le flux de trésorerie provenant de l’exploitation (cash from operations) net des dépenses d’investissement (capital expenditures, ou capex). Rapporté au chiffre d’affaires de chaque période, il indique ainsi la capacité d’une entreprise à transformer ses ventes en liquidités disponibles pour l’acquisition d’autres entreprises, la rémunération du capital et, en dernier lieu, la constitution de sa trésorerie.

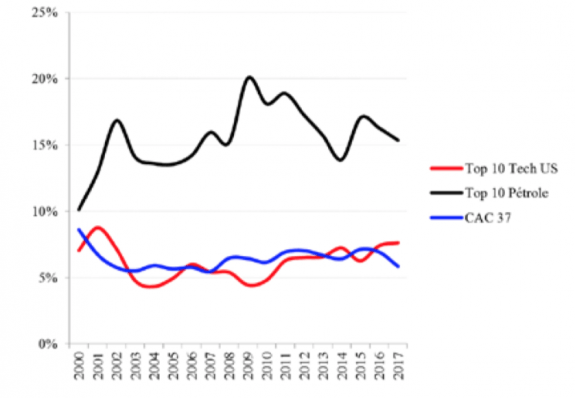

Les statistiques montrent que, sur la période 2000-2017, les géants technologiques ont transformé en moyenne 21% de leur chiffre d’affaires en flux de trésorerie disponible, ce qui les rend, toutes proportions gardées, cinq fois plus profitables que les géants pétroliers et les entreprises du CAC 37 dont la moyenne dépasse à peine 4%. Pour prendre toute la mesure de cette observation, notons que la transformation de 20% des ventes en flux de trésorerie disponible sur l’année 2017 a généré pas moins de 185 milliards de dollars.

Graphique 4 : Flux de trésorerie disponible comparés (en % du chiffre d’affaires)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Ainsi la prudence est elle de mise dans l’interprétation de ce ratio de profitabilité : une résurgence des dépenses d’investissement viendrait mécaniquement détériorer le ratio, alors même qu’elle pourrait traduire la capacité de l’entreprise à investir dans des projets rentables et ainsi préfigurer une accélération de sa croissance future.

Pour cela, on s’intéresse aux flux de trésorerie liés à l’investissement et au financement dans le tableau des flux de trésorerie (cash flow statement) publié par les entreprises concernées.

Une telle performance soutenue sur le long terme est tout à fait exceptionnelle. Toutefois, il convient de noter l’existence de disparités non négligeables au sein des Big Tech. Alors que, par exemple, Facebook, Oracle et Microsoft ont respectivement transformé 43, 34 et 32% de leurs ventes en flux de trésorerie disponible au cours de l’année 2017, Amazon est à la traîne avec une performance de 4% seulement, ce qui s’explique, d’une part, par la moindre rentabilité de ses activités et, d’autre part, par des dépenses d’investissement plus élevées que la moyenne9.

Afin de comprendre comment les géants technologiques allouent leurs profits, décomposons le flux de trésorerie disponible en fonction de ses différents usages10. De façon générale, notons que certains flux peuvent être négatifs selon les activités de cession et les modalités de financement des entreprises concernées. Cela peut notamment être le cas si elles émettent davantage de dettes ou de capitaux qu’elles n’en effacent via le remboursement du principal ou les rachats d’actions, ou encore si elles cèdent davantage d’activités qu’elles n’en acquièrent via leurs activités de fusions-acquisitions.

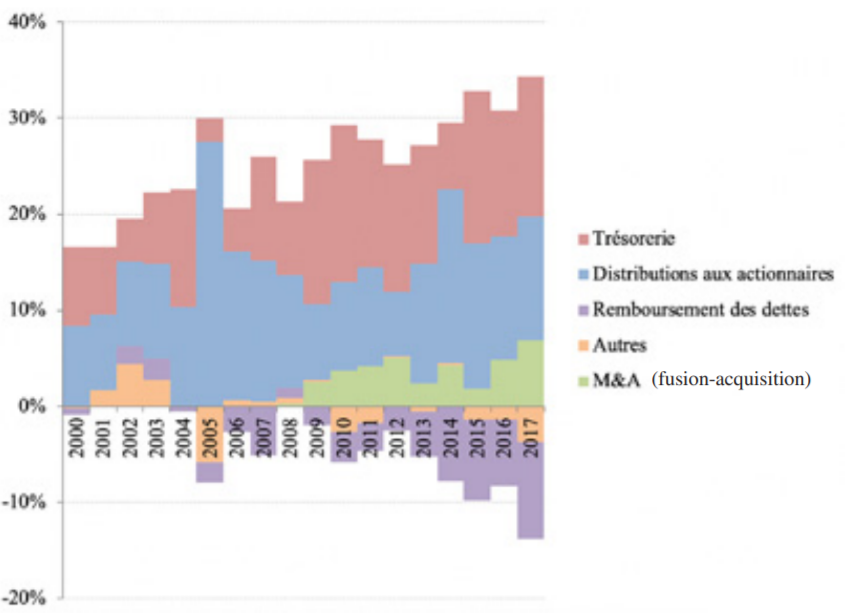

La décomposition du flux de trésorerie des Big Tech montre ainsi que, malgré l’impressionnante rentabilité de leurs opérations, les géants technologiques se sont endettés ces dernières années. Nous reviendrons plus tard sur les raisons de cette étonnante situation. Quoi qu’il en soit, si on cumule les flux de trésorerie disponibles sur la période 2000-2017 et qu’on y ajoute les flux négatifs qui correspondent à des ressources (nettes), on obtient l’allocation de capital suivante : respectivement 11 et 46% des cash-flows ainsi ajustés ont servi à financer des acquisitions d’entreprises (net des cessions d’activités) et des distributions aux actionnaires (net des levées de capitaux), tandis que 43% sont venus gonfler leurs trésoreries.

Graphique 5 : Allocation du flux de trésorerie disponible du Top 10 Tech US (en % du chiffre d’affaires)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Manifestement, les profits capturés sont tels qu’ils outrepassent les besoins de financement de nouvelles opportunités d’investissement (dépenses d’investissement et fusions-acquisitions) et la rémunération des détenteurs du capital. Ce sont donc ces excédents financiers « résiduels », sans véritable utilisation dans le processus productif, qui viennent chaque année accroître davantage les trésoreries que nous avons étudiées précédemment.

e. Une financiarisation croissante des bilans

Si de l’étude des flux nous repassons à celle des stocks, on constate que l’allocation d’une part significative des extraordinaires profits générés par l’activité des géants technologiques à leurs trésoreries a eu pour conséquence la financiarisation progressive de l’actif de leurs bilans. En effet, alors que la part de la trésorerie dans le total des actifs des géants pétroliers et du CAC 37 est restée constante, en moyenne autour de respectivement 6 et 8% au cours de la période 2000-2017, celle des géants technologiques a crû quasiment sans interruption, pour passer de 26% à l’aube du XXIe siècle à 48% dix-sept ans plus tard.

Graphique 6 : Trésoreries comparées (en % du total des actifs)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Derrière cette tendance moyenne, remarquons à nouveau des différences entre les firmes de l’échantillon : Apple (72%), Qualcomm (59%), Cisco (54%), Microsoft (53%) et Google (52%) présentent le plus haut degré de «financiarisation » de leur bilan, tandis que IBM (10%), Intel (15%) et Amazon (24%) se situent aujourd’hui à des niveaux nettement plus raisonnables.

Ainsi, la moitié de l’actif du bilan des Big Tech est aujourd’hui constituée d’encaisses et d’autres titres financiers liquides disponibles à la vente. Forts de leurs succès opérationnels, les géants américains du numérique se sont de facto transformés en gestionnaires de portefeuilles financiers et semblent chaque jour converger un peu plus vers le statut tacite d’institution financière11.

Une gestion ultraconservatrice des liquidités

« Cash and cash equivalents » vs « marketable securities » en anglais.

81% fin 2017 contre 25% pour les géants pétroliers et 20% pour le CAC Si Apple et Oracle indiquent que l’échéance des titres négociables de leurs portefeuilles n’excède pas cinq ans, l’échéance moyenne de leurs placements demeure néanmoins impossible à estimer en raison de l’insuffisante granularité des informations financières divulguées.

Après avoir illustré le caractère exceptionnel des liquidités accumulées par les Big Tech dans leurs trésoreries, nous allons tenter d’en savoir plus sur la façon dont celles-ci sont gérées. Nous constaterons qu’à contre-pied de leur image populaire d’entreprises dynamiques et innovantes les géants technologiques ont en réalité fait le choix d’une gestion ultraconservatrice de leur capital.

a. Gestion interne ou externe ?

Comprendre comment ces trésoreries sont gérées n’a rien d’évident, car la plupart des firmes qui nous intéressent maintiennent une certaine opacité en la matière. Certaines, à l’instar de Cisco, Oracle et Facebook, indiquent toutefois confier leur gestion à des institutions financières dépositaires spécialisées. D’autres, comme Apple et Google, semblent avoir opté pour une stratégie de gestion interne. La firme de Cupertino a par exemple mis sur pied, en 2005, Braeburn Capital, sa propre société de gestion basée au Nevada. De nombreuses sources s’accordent pour dire que sa rivale de Mountain View disposerait également de son équipe de traders. Plusieurs offres d’emploi postées sur le réseau professionnel LinkedIn vont en tout cas dans ce sens.

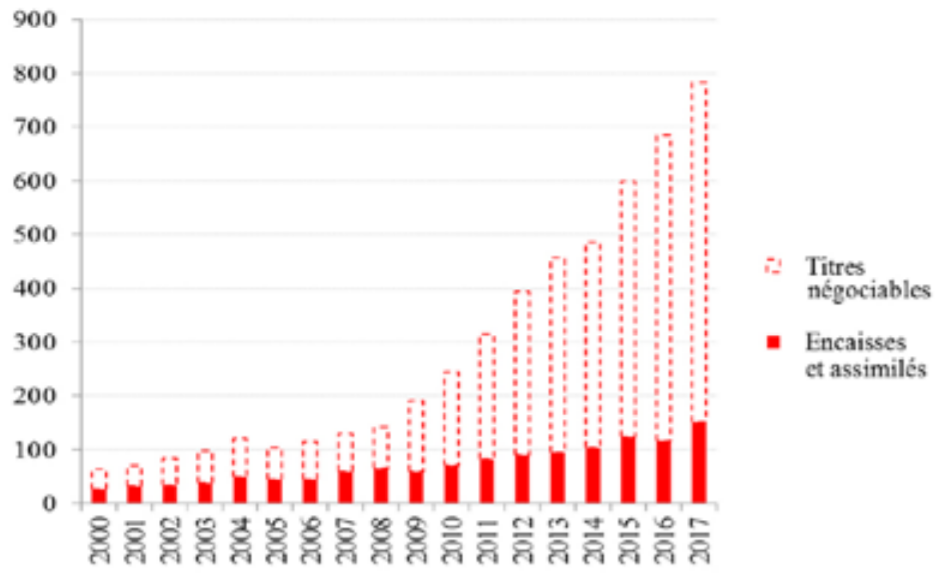

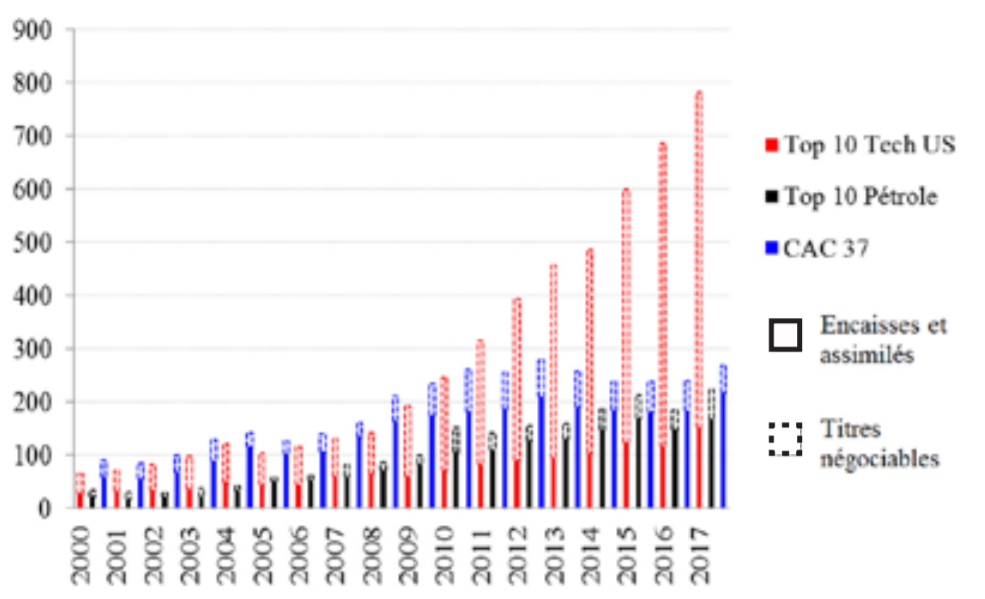

b. Des placements de moins en moins court terme

En dépit de cette opacité sur la stratégie de gestion, les rapports annuels des sociétés doublés de leurs déclarations réglementaires à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, fournissent de précieuses informations sur la maturité et la nature des actifs qui composent leurs trésoreries. La distinction entre « encaisses et équivalents » et « titres négociables »12 renseigne en premier lieu sur la maturité des actifs détenus. Conformément aux standards réglementaires en vigueur sont en effet comptabilisés comme « encaisses et équivalents » tous les placements très liquides (c’est-à-dire facilement convertibles en un montant connu d’espèces) dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois à compter de la date d’achat, et comme « titres négociables » tous les actifs négociables, disponibles à la vente, dont la date d’échéance est supérieure à trois mois au moment de l’achat. À la différence des géants pétroliers et des entreprises du CAC 37, on constate que les Big Tech placent la majorité de leurs liquidités non distribuées dans des actifs financiers dont l’échéance est supérieure à trois mois13.

On remarque aussi que, parallèlement à l’accroissement de la trésorerie des Big Tech, la part allouée à ces actifs relativement plus longs a augmenté tendanciellement ces dernières années (de 55% en 2007-2008 à plus de 80% fin 2017), alors qu’elle est restée à peu près constante au cours de la même période au sein des grandes entreprises françaises et parmi les géants pétroliers (autour de 20-25%).

Graphique 7 : Trésorerie du Top 10 Tech US : encaisses vs titres négociables (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 8 : Trésoreries comparées : encaisses vs titres négociables (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 9 : Part des titres négociables dans la trésorerie (en % du total)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Ces spécificités laissent penser que les géants technologiques n’ont, à l’heure actuelle, aucune intention d’utiliser ces fonds pour financer des investissements ou des distributions, signe que leurs trésoreries ont atteint de tels niveaux qu’elles n’ont plus vocation à prendre part aux activités courantes.

c. Une gestion ultraconservatrice et des rendements minimes

Les déclarations réglementaires que nous venons d’exploiter pour analyser la maturité des placements des Big Tech permettent également de recueillir des informations sur les différentes classes d’actifs dans lesquelles ils investissent.

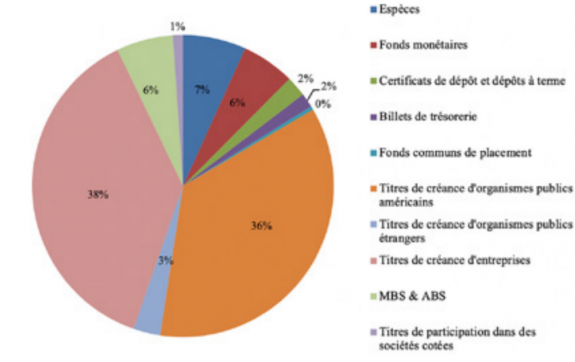

L’analyse des données met ainsi en évidence la faible part des espèces dans le total (7%). En réalité, près de 80% de la trésorerie est placée en titres de dettes obligataires, pour moitié émis par des organismes publics et pour moitié par des entreprises. Derrière cette diversification de façade, on note une forte concentration du portefeuille dans la dette américaine. Plusieurs entreprises – dont Facebook, qui l’écrit noir sur blanc dans ses déclarations réglementaires – semblent adopter une politique d’investissement qui exclut les placements en titres de dettes d’États étrangers.

Graphique 10 : Ventilation de la trésorerie par classe d’actifs à la fin 2017 du Top 10 Tech US (en % du total)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

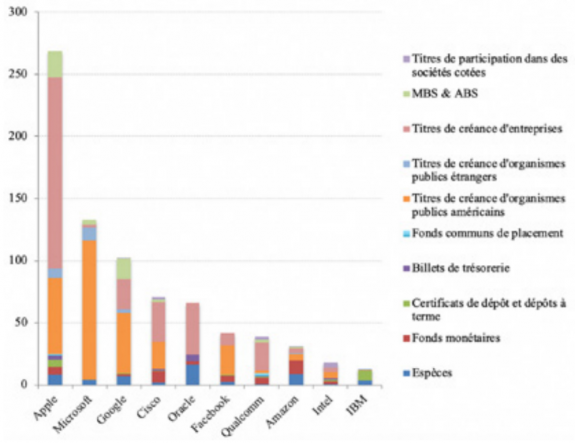

D’une firme à l’autre, il existe cependant des différences intéressantes en matière de placement. Apple, Oracle et Qualcomm se distinguent ainsi en allouant plus de 50% de leur trésorerie à des titres obligataires d’entreprises, tandis que Microsoft et Facebook financent très majoritairement le gouvernement américain. IBM se singularise par son allocation hyperprudente, avec près d’un tiers de sa trésorerie sous forme d’espèces et deux tiers sous forme de dettes bancaires sûres. À l’inverse, Google alloue plus de 15% de son capital à des titres adossés à des prêts hypothécaires et Intel plus de 20% à des actions de sociétés cotées.

Graphique 11 : Ventilation des trésoreries par classe d’actifs à la fin 2017 du Top 10 Tech US (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Malgré ces quelques prises de position relativement plus risquées, la stratégie d’investissement des géants technologiques reste en règle générale des plus conservatrices. Tous déclarent conditionner leurs décisions de placement à la préservation de leur capital initial. Sans l’ombre d’un doute, le corollaire d’une telle stratégie est la minimisation des risques à tout prix. À titre d’exemple, toutes les créances obligataires d’entreprises qu’ils détiennent sont dites investment grade, ce qui signifie qu’elles ont été émises par des institutions bien établies bénéficiant des meilleures notes de crédit.

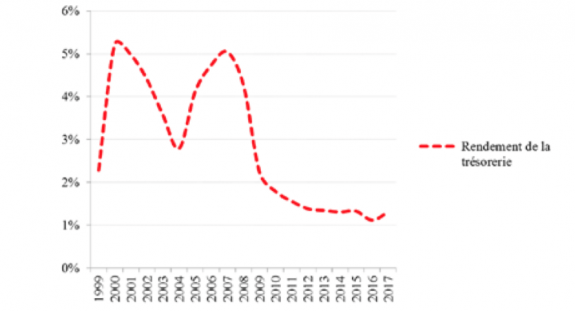

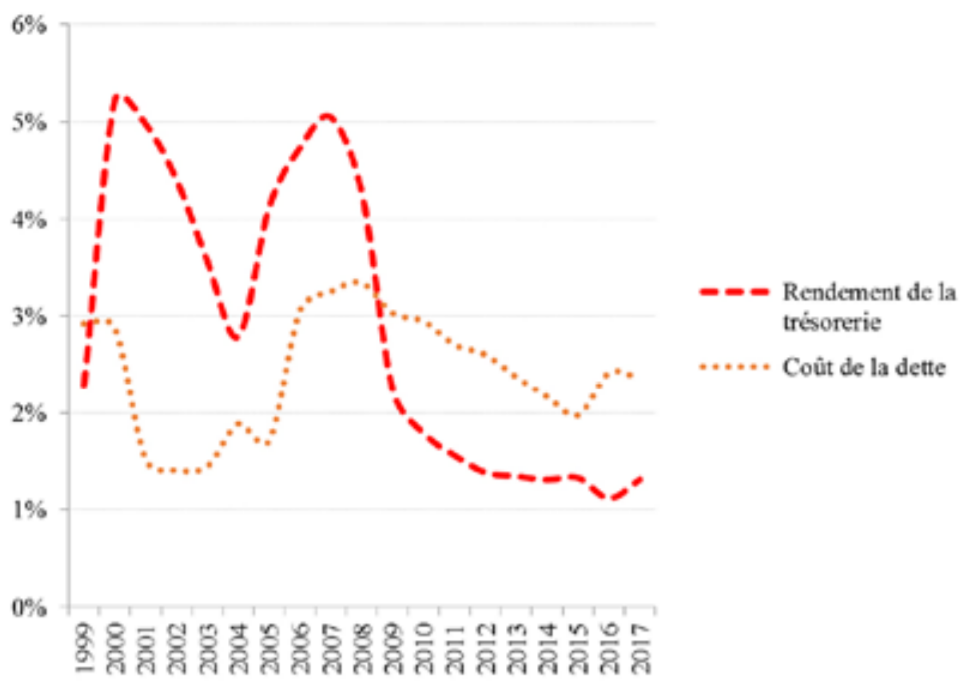

Pour ne pas nous en tenir aux seules déclarations des entreprises concernées, nous avons calculé le rendement annuel moyen des placements des Big Tech en rapportant les intérêts perçus à la valeur de leur encours de trésorerie. Comme le montre le graphique 12, ce rendement est extrêmement faible, de l’ordre de 1,3% par an sur les cinq dernières années, soit tout juste l’équivalent de la hausse des prix du panier moyen de consommation aux États-Unis.

Graphique 12 : Rendement de la trésorerie du Top 10 Tech US 1999-2017 (en % de l’encours)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Ainsi, si la formidable croissance des trésoreries des géants technologiques semble s’être accompagnée d’un allongement de la maturité moyenne des titres du portefeuille, cela ne s’est pas pour autant traduit par davantage de prises de risque. Loin de leur image d’innovateurs investissant massivement dans le développement des technologies de demain, les géants technologiques allouent et gèrent en réalité leur capital de la plus conservatrice des manières.

Une thésaurisation durable peu souhaitable

Plus précisément, la loi prévoit l’imposition des bénéfices non distribués réinvestis dans des titres liquides à hauteur de 15,5% et de ceux réinvestis dans des actifs non liquides à hauteur de 8% Nous ne mentionnons dans le corps du texte que le premier taux car le second ne nous concerne pas. Notons qu’en vertu du nouveau code fiscal les entreprises américaines disposent de huit ans pour s’acquitter de cet impôt exceptionnel.

Apple, 94% ; Microsoft, 96% ; Google, 62% ; Cisco, 96% ; Oracle, 82% ; Facebook, 38% ; Qualcomm, 76% ; Amazon : 31% ; Intel, 60%.

Les Big Tech ont largement recours aux techniques d’optimisation fiscale pour enregistrer leurs profits réalisés à l’étranger dans des juridictions où les taux d’imposition s’avèrent dérisoires (Irlande, Luxembourg…). On peut donc penser que leur taux d’imposition effectif en cas de rapatriement, quoique strictement inférieur à 35%, ne s’en serait pas trop éloigné.

Par l’accumulation d’immenses excédents financiers, les Big Tech sont donc devenus des acteurs incontournables de la finance internationale et leurs trésoriers s’apparentent aujourd’hui davantage à des gestionnaires de fonds obligataires que de fonds de roulement. Du point de vue de l’allocation du capital, l’ampleur et la gestion de leurs positions financières ne laissent pas de doute quant au caractère sous-optimal de la situation actuelle. Mais peut-on concevoir le phénomène de thésaurisation à l’origine de cette situation comme véritablement durable ? Si oui, quelles en sont les conséquences pour l’économie ?

a. La thésaurisation des Big Tech : phénomène passager ou nouvelle norme ? Arbitrage fiscal et réforme Trump

Nombreux sont ceux qui affirment que la thésaurisation des Big Tech est passagère car ils considèrent qu’elle a été le fruit d’un arbitrage fiscal auquel l’administration Trump a mis fin l’an dernier en promulguant le Tax Cuts and Jobs Act of 2017. Avant de discuter de la pertinence de cette théorie, arrêtons-nous un instant sur les spécificités du modèle fiscal américain et les récents changements qui y ont été apportés.

Contrairement à la plupart des pays de l’OCDE, les États-Unis disposaient, jusqu’en 2017, d’un impôt mondial sur les sociétés, les bénéfices des entreprises américaines réalisés à l’étranger étant imposables une fois rapatriés sur le sol américain au taux fédéral d’imposition des sociétés (35%), moyennant déduction des impôts déjà versés à l’étranger. La réforme fiscale promulguée par le président Trump a entériné deux modifications majeures : d’une part, l’abaissement du taux fédéral d’imposition des sociétés de 35 à 21% ; d’autre part, le remplacement du précédent système par un système d’imposition territorial (en vertu duquel seuls les bénéfices domestiques sont soumis à l’impôt) et la mise en place d’un impôt exceptionnel de 15,5% sur les bénéfices non distribués accumulés par le passé par les multinationales américaines dans leurs filiales étrangères – et ce indépendamment de toute considération relative à leur éventuel rapatriement14.

Compte tenu du coût du rapatriement des bénéfices réalisés à l’étranger avant la promulgation du Tax Cuts and Jobs Act of 2017, les géants du numérique ont préféré laisser leurs excédents financiers s’accumuler dans leurs filiales non américaines – de sorte que 82% de leur encours actuel de trésorerie sont comptablement domiciliés à l’étranger15 – et financer les distributions de liquidités à leurs actionnaires (versement de dividendes et programmes de rachats d’actions) en s’endettant sur les marchés obligataires. Dans un contexte marqué à la fois par un environnement général de taux bas et la grande confiance des marchés dans la solidité de leurs modèles commerciaux, l’arbitrage était évident : il serait bien moins coûteux de verser, même pendant plusieurs années, des intérêts sur une dette équivalente aux sommes distribuées, que de s’acquitter d’un seul coup d’un impôt forfaitaire avoisinant les 35% sur le même montant rapatrié16. Dès lors, l’argument selon lequel des distorsions induites par la fiscalité américaine ont contraint les géants technologiques dans l’allocation de leur capital est tout à fait pertinent.

Néanmoins, la théorie qui soutient que ces mêmes distorsions peuvent expliquer l’ensemble du phénomène de thésaurisation – et par là même la financiarisation des Big Tech que nous avons mise en évidence précédemment – est déraisonnable.

La dynamique propre à chaque firme met par ailleurs en évidence une concentration encore plus élevée de la trésorerie « nette » au sein du « top 5 ».

Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter un instant sur l’évolution des trésoreries des Big Tech nettes de leurs dettes. Si la croissance de cet encours de trésorerie net s’avère en toute logique moins soutenue que celle de l’encours brut, elle n’en demeure pas moins très significative : 15% par an en moyenne sur la période 2000-2017 (contre 16% pour le « brut »), 13% sur la période 2000-2008 (contre 10%) et 17% sur la période 2008-2017 (contre 21%). Fin 2017, la trésorerie nette atteignait ainsi 352 milliards de dollars, avec une dette équivalente à seulement 55% de l’encours brut (contre 242% pour les géants pétroliers et 195% pour le CAC 37)17.

Graphique 13 : Trésoreries comparées, nettes du total de la dette (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 14 : Trésoreries nettes du total de la dette (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Un taux d’impôt de 15,5% s’appliquant sur 82% (part de la trésorerie domiciliée à l’étranger) d’un encours de trésorerie de 782 milliards de dollars donne environ 99,39 milliards de dollars.

Daisuke Wakabayashi et Brian Chen, « Apple, Capitalizing on New Tax Law, Plans to Bring Billions in Cash Back to U.S. », nytimes.com, 17 janvier 2018.

« We currently do not intend nor foresee a need to repatriate these funds » (Microsoft, Annual Report 2017,p.40-41.

Voir Ciara Linnane, « Trump’s tax holiday won’t make much of a difference without corporate-tax reform », com, 10 décembre 2016.

Ajoutons que les géants technologiques, en plus de disposer d’autres sources de financement, telle une trésorerie domestique de 141 milliards de dollars (fin 2017), n’auraient fait face à aucune contrainte de crédit susceptible de freiner leurs émissions obligataires s’ils avaient souhaité distribuer davantage de liquidités à leurs actionnaires ou financer de nouveaux projets d’investissement. Autrement dit, même s’ils avaient pu rapatrier sans frais toutes leurs liquidités domiciliées à l’étranger, il y a fort à parier qu’ils n’en auraient pas fait un usage différent de celui que nous avons pu observer.

L’existence incontestable d’un arbitrage fiscal ayant abouti à l’émission de dettes sur les marchés plutôt qu’à l’utilisation des ressources de la trésorerie ne peut donc que partiellement expliquer les niveaux records de trésorerie que l’on constate aujourd’hui.

Rapatriement des liquidités : quelle ampleur, quels impacts ?

Venons-en maintenant au cas présent et tâchons d’anticiper au mieux l’avenir. Contrairement aux précédentes tentatives de l’administration américaine, comme la Repatriation tax holiday de G.W. Bush en 2004, la réforme Trump a ceci de singulier qu’elle supprime définitivement la désincitation à rapatrier, sans pour autant instituer une quelconque incitation au rapatriement. Qu’ils décident ou non de rapatrier leurs liquidités, les géants américains du numérique devront ainsi s’acquitter au cours des huit prochaines années d’un impôt exceptionnel de près de 100 milliards de dollars18.

À l’heure actuelle, seules Apple et Cisco ont fait publiquement part de leur intention de rapatrier la majorité de leur trésorerie domiciliée à l’étranger19. Dans leurs derniers documents réglementaires, Microsoft, Oracle et Qualcomm ont pris soin de préciser que leurs bénéfices réalisés à l’étranger devaient être considérés comme y étant « réinvestis de façon permanente ». Microsoft est même allé jusqu’à déclarer : « Nous n’avons actuellement ni l’intention ni la nécessité de rapatrier ces fonds20. » L’expérience de la repatriation tax holiday de 2004 a d’ailleurs de quoi laisser sceptique quant à l’opportunité d’un rapatriement pour les géants technologiques puisque, selon l’agence de notation Moody’s, les cinq géants Apple, Microsoft, Google, Cisco et Oracle n’avaient à l’époque décidé de rapatrier que 9% des sommes éligibles21.

Alors que le président Trump a promis un rapatriement généralisé suivi d’investissements massifs aux États-Unis, il semble donc que les multinationales ne voient pas toutes les choses du même œil. En outre, les raisons qui poussent à croire qu’un rapatriement sans frais n’aurait pas radicalement changé l’allocation du capital des géants technologiques par le passé restent valables aujourd’hui et devraient le rester au moins pour quelque temps. Disposant d’abondantes ressources financières et d’un accès aux marchés financiers à des coûts nettement inférieurs à leur coût du capital, les firmes n’ont pas d’investissements « en retard » (autrement dit, si des opportunités d’investissement pertinentes existaient, elles auraient déjà été financées) et ont pu jusqu’ici rémunérer généreusement leurs actionnaires.

Wells Fargo Asset Management, « Tax Reform–Overseas Cash and Repatriation Implications », Wells Fargo Funds Management, 2018,p.2.

Les dépenses d’investissement des Big Tech rapportées à leur chiffre d’affaires se situent même actuellement à des niveaux supérieurs à leur tendance de long terme (8 et 7% en 2017 et 2016, contre 6% en moyenne sur la période 2000-2017). Notons que lors de la repatriation tax holiday de 2004, situation similaire où les firmes jouissaient d’un accès facile au crédit, l’impact du rapatriement sur l’investissement domestique s’était avéré tout à fait négligeable puisque moins de 1% des sommes rapatriées avaient ainsi servi à financer des dépenses en capital22.

Graphique 15 : Comparaison des dépenses d’investissement (en % du chiffre d’affaires)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Pour chaque période, le rendement des actionnaires est calculé comme ratio de la somme de toutes les formes de distribution (dividendes, rachats nets d’actions et réduction nette de la dette) sur la capitalisation boursière. De fait, cette mesure n’intègre pas l’autre composante majeure du retour sur investissement d’un actionnaire, à savoir la plus-value sur le cours de l’action.

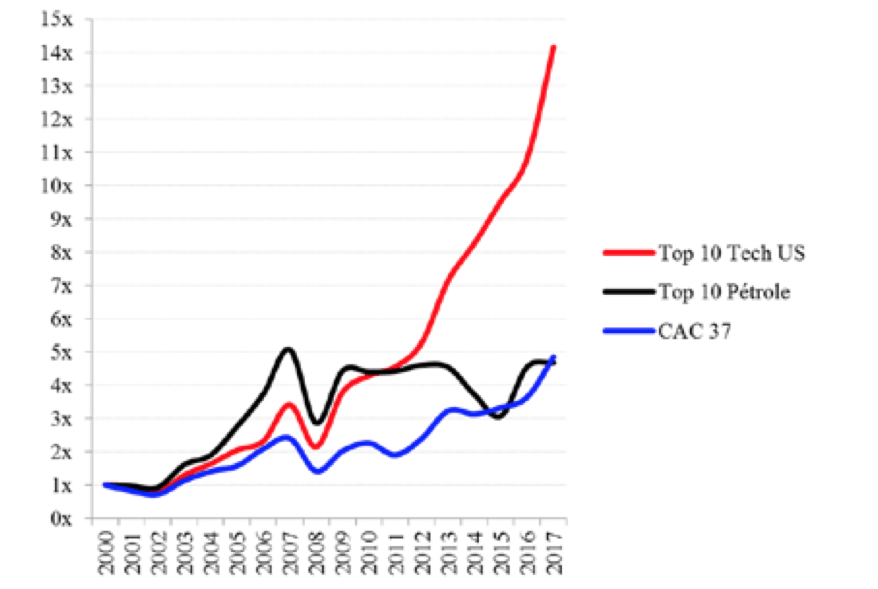

Par ailleurs, au-delà de la formidable création de valeur actionnariale générée par la hausse spectaculaire du cours de leurs actions, les géants du numérique n’ont pas été en reste concernant les distributions. Sur le long terme, le rendement de leurs actionnaires23 apparaît en effet comparable à ceux du CAC 37.

Graphique 16 : Multiple d’investissement d’un portefeuille d’actions de chaque échantillon

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 17 : Comparaison du rendement des actionnaires (en % de la capitalisation boursière)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 18 : Dividendes et rachat net d’actions (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Jack Nicas, « Apple Says It Will Buy Back $100 Billion in Stock », nytimes.com, 1er mai 2018.

Cité in Michael Cimbalest, « Tax Cuts and Jobs Act of 2017 », 19 décembre 2017, JP Morgan, p. 28.

Se pourrait-il toutefois que certains géants profitent de ce rapatriement pour retourner de l’argent à leurs actionnaires plus que d’ordinaire ? Certaines annonces récentes invitent à le croire. Apple et Qualcomm ont révélé leur intention de mettre en place des programmes de rachats d’actions respectifs de 100 et 30 milliards de dollars24. À y regarder de plus près, le cas de ces deux firmes semble toutefois très spécifique. Avec le plus bas ratio cours de Bourse/ bénéfices (P/E ratio) de l’échantillon Big Tech, le cours de l’action Apple paraît notoirement sous-évalué compte tenu des perspectives de croissance de la firme. L’annonce de cette distribution exceptionnelle peut dès lors s’interpréter comme une tentative du comité de direction pour faire grimper le cours de l’action et éviter ainsi le retour d’actionnaires activistes au sein de son assemblée générale. Concernant Qualcomm, cette annonce fait suite à l’abandon de l’acquisition du fabricant néerlandais de semi-conducteurs NXP. Il ne s’agit dès lors que de redistribuer de l’argent qui avait été provisionné spécifiquement pour cette transaction. En somme, rien ne permet à l’heure actuelle d’anticiper une généralisation de ces distributions exceptionnelles aux autres géants du numérique.

Néanmoins, nous pensons que les Big Tech devraient, cette fois-ci, progressivement rapatrier une part importante de leurs liquidités domiciliées à l’étranger afin de rembourser la valeur faciale de leurs dettes au moment où celles-ci arriveront à maturité. Cela nous paraît d’autant plus plausible que la charge d’intérêts de ces dettes est aujourd’hui égale au total des intérêts générés par le placement de l’encours de trésorerie. Quoi qu’il en soit, un tel rapatriement ne devrait pas se faire du jour au lendemain pour au moins deux raisons : côté actif, les géants technologiques n’ont pas intérêt à liquider avant maturité leurs placements obligataires qui pourraient les exposer à des moins values (a fortiori dans un contexte de remontée des taux) ; côté passif, quand bien même leurs contrats de dette contiendraient des clauses de rachat anticipé, il en coûterait vraisemblablement plus de les activer que de patienter jusqu’à maturité des titres. Une enquête de Bank of America Merrill Lynch réalisée en juillet 2017 auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises concernées confirme d’ailleurs notre intuition : à la question « Que ferez-vous avec vos liquidités rapatriées ? », les firmes ont majoritairement répondu « rembourser la dette25 ».

Graphique 19 : Revenu de la trésorerie vs charge de la dette du Top 10 Tech US (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 20 : Rendement de la trésorerie vs coût de la dette du Top 10 Tech US (en milliards de dollars)

Exemples : de 35 à 21% aux États-Unis (baisse déjà actée par Donald Trump en 2017), de 33,3 à 25% en France d’ici à 2022 (promesse de campagne d’Emmanuel Macron), de 20 à 17% au Royaume-Uni en 2020 (première baisse de 20 à 19% mise en place en 2017).

En résumé, l’impact de la réforme fiscale de Donald Trump sur l’allocation du capital des Big Tech devrait être modéré à court terme et plus substantiel à moyen terme, lorsque viendra le moment de rembourser la valeur faciale des dettes émises par le passé. En tout état de cause, nous ne pensons pas que cela soit de nature à remettre en cause la persistance d’importantes trésoreries au bilan des géants technologiques.

Au-delà du rapatriement : une dynamique multifactorielle

En fin de compte, bien d’autres facteurs que le rapatriement viendront influencer l’évolution de la trésorerie des Big Tech.

Sur le plan fiscal, l’impôt exceptionnel sur les bénéfices non distribués accumulés à l’étranger décidé par Donald Trump devrait amputer l’encours de trésorerie de 100 milliards d’euros (soit 13% de l’encours actuel) au cours des huit prochaines années. Mais, compte tenu de l’évolution à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés dans la plupart des pays développés26, l’impact négatif de cet impôt exceptionnel devrait être, toutes choses égales par ailleurs, contrebalancé par une moindre imposition des bénéfices futurs.

Notons cependant que si la communauté internationale, ou a minimal’Europe, se résout à lutter avec fermeté contre les paradis fiscaux et à œuvrer à l’harmonisation des taux d’imposition, il n’est pas exclu que les géants du numérique finissent par payer davantage d’impôts sur leurs bénéfices qu’ils n’en payent aujourd’hui.

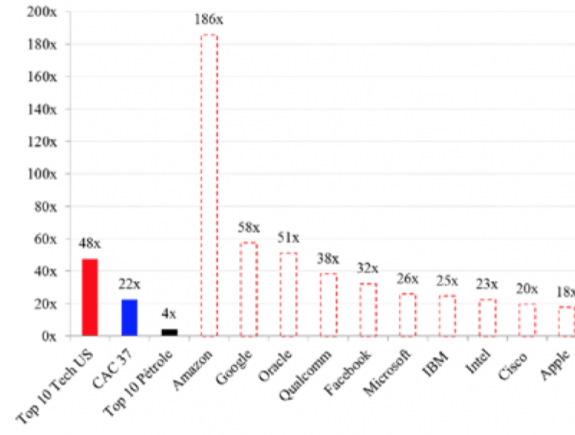

En matière d’allocation du capital, on peut se demander si les flux de trésorerie futurs des Big Tech continueront à alimenter autant que par le passé leurstrésoreries ou s’ils seront, au contraire, davantage distribués à leurs actionnaires.Avec des anticipations de profits considérables reflétées par le niveau de leurs multiples de valorisation (voir graphique 21), le rapport de force entre dirigeants et actionnaires devrait rester largement à l’avantage des premiers. De fait, il est fort probable qu’ils conservent une préférence pour la rétention d’une part significative des profits futurs pour toutes les raisons qui les ont jusqu’ici poussés à constituer de telles trésoreries (aversion au risque, maintien d’une autonomie financière vis-à-vis des banques et des marchés de capitaux).

Graphique 21 : Ratios cours de la Bourse/bénéfices (P/E ratios) à fin 2017.

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Notons en effet que plusieurs entreprises de l’échantillon n’ont toujours pas pris l’habitude de distribuer à intervalles réguliers des liquidités à leurs actionnaires, comme le font généralement toutes les entreprises matures. Ainsi, Amazon, Facebook et Google n’ont encore jamais versé un seul dividende.

Depuis 2012, Amazon n’a pas procédé à des rachats d’actions. Google et Facebook ont commencé à le faire, respectivement en 2015 et 2017, mais pour des montants dérisoires. Il n’est pas exclu que leur politique en matière de distributions change au cours des prochaines années, conformément à la trajectoire qu’a connue Apple depuis 2012. Si tel était le cas, le rythme de croissance de la trésorerie des Big Tech devrait naturellement ralentir. Remarquons enfin que si la prochaine vague d’innovations s’avérait relativement plus intensive en capital (pensons à l’intelligence artificielle, aux voitures autonomes, à la robotique, aux drones…), les Big Tech pourraient voir leurs dépenses d’investissement augmenter, ce qui amputerait d’autant leur flux de trésorerie disponible et diminuerait de fait leur potentiel de thésaurisation. En somme, bien que de multiples facteurs aux effets incertains et potentiellement divergents entrent en jeu, il y a fort à parier que les géants technologiques conserveront d’importantes trésoreries à l’avenir. Nous concevons donc la thésaurisation des Big Tech davantage comme un phénomène structurel que conjoncturel. Quelles sont ses conséquences pour l’économie mondiale ? Un tel phénomène microéconomique peut-il avoir des effets macroéconomiques ?

b. Une allocation du capital sous-optimale pour l’économie

En principe, les entreprises actives dans les industries de pointe, à l’instar de l’informatique, de l’électronique ou des biotechnologies, sont censées avoir des opportunités d’investissement dont les besoins de financement excèdent les liquidités générées en interne, et donc recourir aux marchés financiers pour accélérer leur croissance. Or, avec une allocation du capital davantage fidèle aux schémas de vieilles industries monopolistiques qu’à ceux d’entreprises dynamiques et innovantes, les géants américains du numérique ont depuis bien longtemps quitté tout statut d’«emprunteurs nets » auprès du reste de l’économie au profit de celui, plus confortable, de « prêteurs nets ». Nous tenons la tendance de financiarisation de leurs bilans qui en résulte pour néfaste d’un point de vue macroéconomique.

Estimations à fin 2017 des réserves de change (en milliards de dollars et en % de la trésorerie des Big Tech) : Amérique latine, 858 (91%) ; Asie du Sud-Est, 886 (88%) ; Moyen-Orient, 1.119 (70%). Encours sous gestion des dix plus gros fonds obligataires privés mondiaux (en milliards de dollars et en % de la trésorerie des Big Tech) : 884 (89%). Se référer à l’annexe A. pour la liste des dix fonds concernés.

Ordres de grandeur

Avant d’évoquer tout impact macroéconomique, il n’est pas inutile de rappeler quelques ordres de grandeur. Ainsi, la trésorerie accumulée par les Big Tech entre 2000 et 2017 (718 milliards de dollars) équivaut à presque une fois et demie le total de leurs dépenses d’investissement au cours de la même période (505 milliards de dollars). Pour avoisiner ces 718 milliards de capital stockés dans les trésoreries, il faut ajouter à toutes ces dépenses d’investissement la valeur de l’ensemble des opérations de fusions-acquisitions exécutées au cours de la même période (acquisitions nettes des cessions). Rapportées aux investissements réalisés, les sommes ainsi thésaurisées paraissent bel et bien colossales. Dans l’absolu, elles sont comparables en termes d’encours aux réserves de change des banques centrales des principales régions émergentes ou encore aux actifs sous gestion des dix plus gros fonds obligataires privés mondiaux (voir graphique 22)27.

Graphique 22 : Trésorerie Top 10 Tech US vs actifs sous gestion Top 10 fonds obligataires (en milliards de dollars)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Sur les 21 trillions de dollars de dette souveraine américaine, 5,6 trillions (30 % du total) sont détenus par des entités affiliées d’une façon ou d’une autre à l’État américain. Les créanciers sont, par exemple, le Social Security Trust Fund ou le Federal Disability Insurance Trust Fund.

Voir Tyler Durden, « The Corporate Bond Market Is Getting Junkier », zerohedge.com, 11 juillet 2018.

Nous estimons par ailleurs l’encours de trésorerie des Big Tech placé en titres du gouvernement américain à environ 281 milliards de dollars, ce qui représente tout de même à peine moins de 2% du total de la dette souveraine américaine hors avoirs intragouvernementaux28.

Enfin, les placements en créances obligataires d’entreprises atteignent 294 milliards de dollars, soit quasi 6% du marché investment grade américain selon les estimations de la banque Morgan Stanley29.

Avec ces ordres de grandeur en tête, intéressons-nous maintenant aux conséquences macroéconomiques de l’allocation du capital et de la gestion de trésorerie des géants technologiques.

Croissance annuelle moyenne de la productivité totale des facteurs : + 1,9 % sur la période 1920-1970, + 0,6 % sur la période 1970-1994, + 1 % sur la période 1994-2004 (accélération liée à la révolution informatique), et seulement + 0,4 % sur la période 2004-2014. Voir Robert J. Gordon, The Rise and Fall of American Growth, Princeton University Press, 2016.

Voir John Fernald, « Productivity and Potential Output before, during, and after the Great Recession », NBER Macroeconomics Annual 2014, vol. 29, The University of Chicago Press, 2015.

En finance, sont dits « sûrs » des actifs qui conservent leur valeur en cas de choc macroéconomique adverse. Il y a deux façons complémentaires de concevoir cette pénurie d’actifs sûrs : soit du côté de l’offre (l’économie ne génère pas assez d’actifs sûrs), soit du côté de la demande (les acteurs économiques ont une préférence trop marquée pour les actifs sûrs). Dans notre raisonnement, nous nous plaçons du côté de la demande.

Celle-ci permet de « trancher » un actif financier donné (par exemple un prêt hypothécaire) afin d’en extraire différents niveaux de risque. Remarquons que le thème de la titrisation revient aujourd’hui sur la table des discussions européennes avec le débat autour des European safe bonds.

Les économistes Ricardo Caballero (MIT) et Emmanuel Farhi (Harvard) ont notamment formalisé le risque et les conséquences de l’enfermement de l’économie dans une « trappe à sûreté » (référence à la « trappe à liquidité » de l’analyse keynésienne). Voir Ricardo Caballero et Emmanuel Farhi, « The Safety Trap », The Review of Economic Studies, vol. 85, n° 1, janvier 2018, p. 223-274.

c. Impact sur les gains de productivité

À nos yeux, leur allocation du capital court tout d’abord le risque de ralentir les gains de productivité futurs et donc de nuire à la croissance potentielle de l’économie. Comme nous l’avons mis en évidence, le capital retenu dans leurs trésoreries est alloué de façon excessivement conservatrice et ne profite donc que marginalement au financement de l’économie productive. Ainsi, l’excessive thésaurisation des Big Tech au cours de la dernière décennie pourrait être l’un des facteurs du net ralentissement des gains de productivité constaté au niveau de l’économie américaine par le professeur Robert Gordon30 et, plus spécifiquement, de celui constaté au sein même du secteur des nouvelles technologies par John Fernald31.

Autres impacts macroéconomiques

De plus, avec leur stratégie actuelle de placement des liquidités, les géants technologiques entretiennent de facto la pénurie d’actifs sûrs32, grande tendance séculaire de l’économie mondiale derrière la baisse tendancielle du taux d’intérêt réel sans risque et son corollaire, l’augmentation de la prime de risque des autres actifs financiers. Si de multiples facteurs sont régulièrement cités pour rendre compte de cette pénurie, les ordres de grandeur précédemment évoqués nous confortent dans l’idée que le phénomène de thésaurisation des Big Tech devrait être pris en considération dans cette liste.

Selon nous, les conséquences négatives pour l’économie de cette pénurie d’actifs sûrs sont triples. Premièrement, l’augmentation mécanique des primes de risque entraîne inévitablement une hausse des inégalités de revenu et de patrimoine, dans la mesure où la proportion d’actifs risqués dans les portefeuilles financiers des ménages tend à augmenter avec le niveau de richesse. Deuxièmement, la relative rareté des actifs sûrs fait pression sur l’industrie financière pour en « générer » artificiellement via des techniques comme la titrisation33. Si celle-ci n’a, en tant que telle, rien de mauvais, elle complique néanmoins l’évaluation des expositions financières sur le marché et peut, si elle devient trop systématique, mettre en péril la stabilité financière, comme nous l’a rappelé la crise des subprimes de 2008. Troisièmement, en maintenant le taux d’intérêt réel sans risque à des niveaux structurellement bas, la pénurie d’actifs sûrs tend à diminuer voire à neutraliser la capacité des banques centrales à stimuler la demande par une politique traditionnelle de taux en cas de ralentissement de l’économie34.

En somme, l’anticipation d’une thésaurisation durable des Big Tech a de quoi nous préoccuper.

Quelles sont les solutions pour enrayer la financiarisation des géants technologiques ?

Notons qu’il ne serait toutefois pas absurde que les géants du numérique confient une part significative de leurs trésoreries à des institutions spécialisés dans l’allocation du capital productif – à l’instar des fonds deventure ou growth capital et de private equity.

À ce stade, le lecteur aura compris que nous plaidons pour une réallocation de la trésorerie des géants technologiques. Pour autant, la question du « comment » n’a rien d’évident. Il est en effet fort peu souhaitable que les Big Tech utilisent leurs liquidités pour se transformer en conglomérats inefficaces suite à des opérations de fusions-acquisitions ne présentant pas de synergies particulières avec leurs propres activités ou pour prendre des positions spéculatives sur les marchés. Fondamentalement, une entreprise, a fortiori technologique, n’a ni la vocation ni le savoir-faire d’une institution financière spécialisée – en témoigne la piètre performance des Big Tech en matière de placements financiers. Leur mutation en fonds d’investissement alternatifs n’est donc pas envisageable35. De manière générale, nous considérons que le capital dormant des Big Tech devrait être distribué à leurs actionnaires afin qu’il puisse être réalloué dans le reste de l’économie et contribuer ainsi au financement des projets dont les perspectives de rendement – et donc de contribution à la croissance – sont les plus fortes. Dès lors, comment encourager la distribution des liquidités d’ores et déjà thésaurisées et limiter leur accumulation à l’avenir ?

Accélérer la distribution des liquidités grâce à une plus forte implication des actionnaires dans la prise de décision ?

a. Des actionnaires passifs

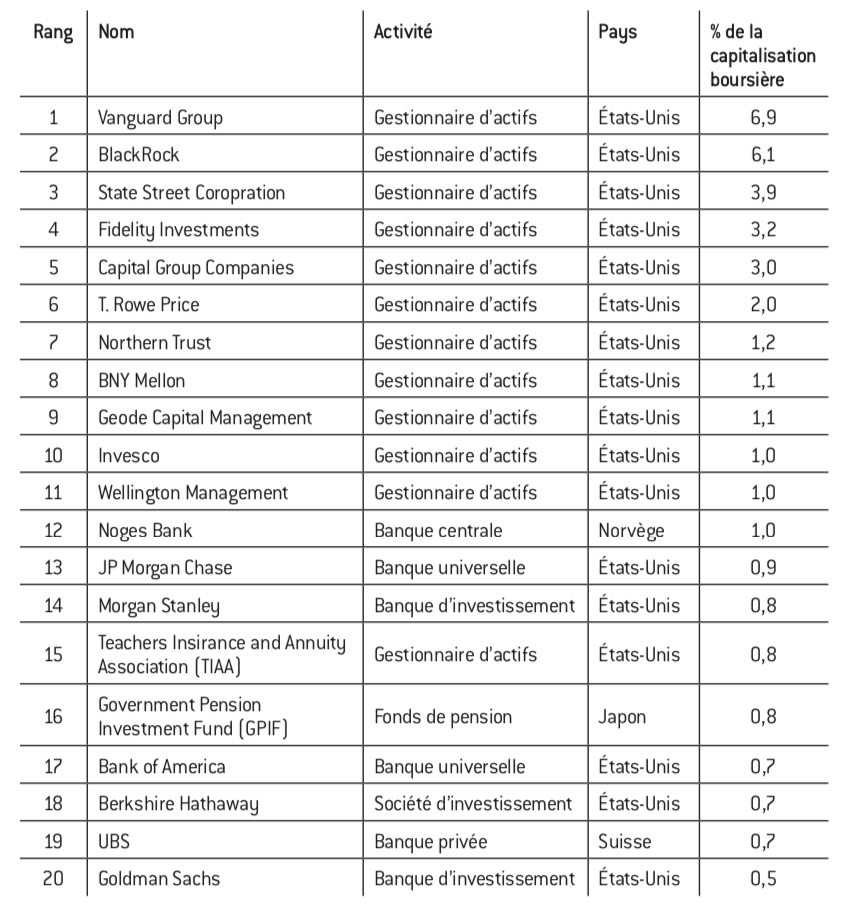

Examinons pour commencer le poids des détenteurs du capital des entreprises technologiques dans les décisions relatives à son allocation. À l’heure actuelle, on constate que les principaux actionnaires des Big Tech sont essentiellement de grandes institutions financières américaines (voir tableau 1). Alors que les trois entités étrangères qui figurent au classement des vingt premiers actionnaires ne détiennent même pas 3% du capital, les géants américains de la gestion d’actifs Vanguard, BlackRock, State Street et Fidelity en possèdent, à eux seuls, plus de 20%.

En outre, d’une firme à l’autre on retrouve généralement les mêmes actionnaires institutionnels. Ces « détentions croisées » montrent que les prises de participation des gestionnaires d’actifs américains obéissent bien plus à une logique de diversification de leurs placements qu’à des stratégies d’investissement résultant d’une conviction étayée quant à la pertinence du modèle d’affaires de telle ou telle firme. Leur approche de l’actionnariat est donc globalement « passive », au sens où ils n’ont pas vocation à entrer dans un dialogue poussé avec les dirigeants ou les autres actionnaires en vue d’influencer la stratégie des entreprises. La pression sur les dirigeants des géants technologiques pour une distribution plus importante et plus systématique de leurs excédents financiers est de fait très faible.

Tableau 1 : Les 20 principaux actionnaires institutionnels du Top 10 Tech US (agrégé)36

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Sont représentés les vingt principaux actionnaires institutionnels d’une entreprise dont la capitalisation boursière serait la somme de celles des dix entreprises technologiques de notre échantillon « Top 10 Tech US ».

Les « activistes » entrent au capital d’une société qu’ils considèrent sous-évaluée avec l’intention d’initier des changements susceptibles de valoriser tout son potentiel de croissance (initiatives stratégiques, restructurations financières, redressements, amélioration des performances opérationnelles, changements dans la gouvernance de l’entreprise, etc.). Leurs propositions sont tantôt formulées au sein des assemblées générales ou des conseils d’administration, tantôt divulguées publiquement lorsque la communication interne s’avère insuffisante.

Action qui consiste à s’organiser pour récupérer le pouvoir (droit de vote) d’autres actionnaires afin d’obtenir une position majoritaire et peser sur la prise de décision au sein de l’assemblée générale.

Gina Chon, « Carl Icahn’s new strategy: come in second but with a bigger microphone », qz.com, 15 août 2013

Plus précisément, 11 milliards de dollars en dividendes et 23 milliards par rachats d’actions en 2013, 11 milliards de dollars en dividendes et 45 milliards par rachats d’actions en 2014.

Voir Jean-Chistophe de Swaan, « Japan is Counting on Shareholder Activism to Improve its Economy », hbr. org, 20 septembre 2017.

Pour une revue de la littérature sur le sujet, voir David F. Larcker et Brian Tayan, Shareholder Activism Research Spotlight, Stanford Business School Corporate Governance Initiative, novembre 2017 (fr.scribd.com/ presentation/365642763/Shareholder-Activism-Research-Spotlight).

Apple et les fonds activistes

Cela n’a néanmoins pas toujours été le cas. En 2012-2013, deux actionnaires dits « activistes37 » de renom, David Einhorn (Greenlight Capital) et Carl Icahn (Icahn Capital Management), ont fait, par l’intermédiaire de leurs fonds d’investissement respectifs, une entrée fracassante au sein de l’assemblée générale des actionnaires d’Apple en réclamant l’utilisation de ses immenses réserves de liquidités pour financer des distributions à ses actionnaires.

En mars 2012, Apple a pensé pouvoir mettre fin aux critiques lancinantes concernant sa politique d’allocation du capital en annonçant la mise en place d’un dividende trimestriel (le premier depuis 1995 !) et le lancement d’un programme de rachat d’actions de 45 milliards de dollars sur les trois prochaines années. Mais, dans la foulée, David Einhorn, actionnaire depuis 2010 par le biais de son fonds Greenlight Capital, se positionne comme le plus virulent critique d’un plan qu’il juge largement insuffisant pour réduire substantiellement la taille ubuesque de la trésorerie de la firme. Dénonçant un problème chronique d’accumulation de liquidités, qu’il compare volontiers à un problème classique d’inventaire, il soutient que les anticipations d’un réinvestissement sous-optimal des flux de trésorerie futurs impactent négativement la valeur boursière de l’entreprise. Dès lors, cette dernière devrait distribuer son trop-plein de liquidités pour générer de la valeur. Début 2013, peu avant l’assemblée générale des actionnaires, David Einhorn a dévoilé publiquement le plan qu’il proposait à la firme : utiliser son excès de trésorerie pour distribuer des actions privilégiées perpétuelles (baptisées « iPrefs ») aux détenteurs d’actions ordinaires, rachetables à tout moment par Apple à leur valeur faciale et versant, ad vitam æternam, un dividende trimestriel à ses détenteurs. Après un conflit larvé avec la direction exécutive, il a poursuivi Apple en justice et obtenu gain de cause en faisant valoir la non-conformité d’une proposition de modification de la charte d’entreprise conditionnant toute émission d’actions privilégiées à la double approbation du comité de direction et des actionnaires. Le PDG Tim Cook n’a finalement pas retenu le plan de David Einhorn, mais a annoncé, deux mois plus tard, le doublement du plafond de son programme de rachat d’actions (de 45 à 100 milliards de dollars d’ici à fin 2015) et l’augmentation de son dividende trimestriel de 15%. La direction et le conseil d’administration d’Apple ont tout juste eu quelques mois de répit puisque Carl Icahn a fait savoir en août 2013, via Twitter, qu’il détenait une participation dans l’entreprise, qu’il désignait comme « la plus surcapitalisée de l’histoire ». Si David Einhorn a déjà bien fait parler de lui, Carl Icahn s’est montré encore plus virulent, utilisant tous les moyens à sa disposition (Twitter, interviews sur CNBC, divulgation de lettres adressées à Tim Cook…) pour dénoncer l’approche ultraconservatrice de la firme en matière d’allocation du capital et réclamer l’accélération du programme de rachat d’actions qu’il présente comme un « investissement de la firme dans elle-même », compte tenu de la déconnexion entre sa valeur fondamentale et sa valeur boursière. Il a été jusqu’à annoncer, en octobre 2013, sur le plateau de CNBC, son intention d’engager une bataille de procurations (proxy fight)38 afin d’obtenir un siège au conseil d’administration – ce à quoi il a renoncé après que l’entreprise a annoncé le rachat d’un montant significatif d’actions. À l’époque, le média économique Quartz résumait ainsi sa stratégie : « Arriver en deuxième position mais avec un plus gros microphone39. »

En tout cas, ces deux exemples illustrent bien comment des actionnaires tout à fait minoritaires sont parvenus à influencer la stratégie d’allocation du capital d’une des plus importantes entreprises technologiques du monde. Même s’il est bien entendu toujours difficile de démêler causalité et corrélation, de nombreux observateurs s’accordent aujourd’hui pour dire que cette double campagne a profondément changé les mentalités au plus haut niveau de la firme. En l’espace de deux ans seulement (2013-2014), 90 milliards de dollars ont été distribués aux actionnaires sous forme de dividendes (24% du total) et de rachats d’actions (76% du total)40. Depuis, 134 milliards de dollars supplémentaires ont été versés, dont 27% sous forme de dividendes et 73% via rachat d’actions.

b. Renforcer l’implication des actionnaires dans la prise de décision ?

Les fonds activistes ayant démontré leur capacité à influencer les décisions d’allocation du capital dans le sens d’une moindre thésaurisation, pourquoi ne pas encourager leur développement en modifiant, par exemple, les règles qui régissent la gouvernance des entreprises ou en fléchant vers eux une partie de l’épargne ? Dans le souci de dynamiser son économie, le Japon – pays où les règles et la culture ont longtemps été biaisées en faveur des dirigeants aux dépens des actionnaires – a récemment engagé un chantier d’assouplissement du droit régissant la gouvernance de ses entreprises et laissé entendre que les prises de participation d’investisseurs activistes ne seraient dorénavant plus malvenues41.

Deux points invitent toutefois à nuancer ce propos. Premièrement, rien n’indique à ce jour que les fonds activistes ont des difficultés à lever des capitaux. L’augmentation de la fréquence de leurs campagnes, abondamment relayées par la presse spécialisée, montre au contraire qu’ils ont plutôt le vent en poupe. Deuxièmement, leur impact sur l’économie est controversé42. Si dans bien des cas, comme celui d’Apple, leurs interventions musclées permettent de débloquer des situations aberrantes, il arrive aussi que leurs revendications surprenantes et agressives perturbent plus qu’autre chose la bonne marche des entreprises. Encourager l’activisme actionnarial dans le seul but de résoudre le problème particulier des trésoreries des Big Tech pourrait ainsi s’apparenter à soigner un patient souffrant de maux de digestion causés par un dysfonctionnement du pancréas en lui prescrivant, faute d’avoir identifié l’origine du problème, un traitement de choc dont les conséquences sur le reste du tube digestif sont méconnues.

Décourager la rétention de liquidités par la régulation financière ?

GE Capital fédère toutes les activités financières du groupe GE : gestion de la trésorerie, du portefeuille de produits dérivés, des placements en titres non négociables, d’investissements en capital-risque, de financement de projet, etc.

Des 539 milliards de dollars d’actifs que comptabilisait GE Capital fin 2012, 272 milliards ont été cédés suite à sa désignation comme entité systémique par le FSOC (« Basis for the Financial Stability Oversight Council’s Rescission of Its Determination Regarding GE Capital Global Holdings, LLC », Harvard Law Review, vol. 130, n° 4, 10 février 2017, p. 1292-1293.

Si bouleverser l’équilibre entre dirigeants et actionnaires par des réformes de la gouvernance des entreprises ne paraît pas la solution la plus appropriée pour décourager la tendance des Big Tech à accumuler des liquidités sur leurs bilans, de quels leviers le régulateur dispose-t-il ? Partant du constat que les géants technologiques sont en partie devenus des gestionnaires financiers, il paraît logique de vouloir les réguler comme tels. Quelles seraient les conséquences d’un tel recours à la régulation financière ?

a. Des risques financiers faibles voire inexistants…

Sans surprise compte tenu de la gestion ultraconservatrice mise en lumière précédemment, une analyse des risques financiers attenants aux placements des Big Tech nous fait dire que ceux-ci sont relativement négligeables :

– risques de marché : modérés. La hausse des taux devrait certes diminuer la valeur de marché des créances obligataires des Big Tech, mais leurs coussins de sécurité sont tels qu’il est peu probable qu’ils se retrouvent subitement en situation de devoir les liquider sur le marché secondaire ;

– risques de crédit : faibles, compte tenu de la solidité financière des contreparties (essentiellement l’État américain et des entreprises très robustes) ;

– risques politiques (accélération de l’inflation, dévaluation monétaire subite) : négligeables, étant donné que leurs créances sont en grande majorité libellées en dollars et ont été émises par des institutions américaines ;

– risques de contagion ou risques systémiques : minimes, car leurs positions sont pleinement adossées à des capitaux propres.

b. … mais des positions financières à surveiller

Néanmoins, les positions financières des géants technologiques demeurent extrêmement significatives par leur volume. Dès lors, il serait judicieux de pouvoir, d’une part, les étudier plus en détail et, d’autre part, surveiller leur évolution. À cet égard, les obligations de divulgation actuelles des Big Tech propres à leur statut de sociétés cotées en Bourse sont insuffisantes. Afin de permettre aux autorités de contrôle du secteur financier d’enquêter si nécessaire, nous suggérons de contraindre les géants technologiques à mettre sur pied une institution financière dédiée à la gestion de leurs liquidités (en excès de leurs besoins en fonds de roulement), sur le modèle de la filiale GE Capital de General Electric43. Cette obligation pourrait d’ailleurs se généraliser à toute entreprise dépassant un certain seuil de trésorerie défini par le régulateur. Les déboires de General Electric et de General Motors en 2008-2009, qui se sont soldés par des renflouements coûteux pour le contribuable, ont montré combien les activités financières d’entreprises non financières pouvaient accélérer leurs difficultés en cas de retournement de tendance.

c. Régulation financière et thésaurisation

Ce statut d’institution financière serait-il susceptible de décourager la thésaurisation des Big Tech ? Plusieurs éléments nous en font douter. Apple dispose par exemple depuis 2005 d’une société de gestion dédiée (Braeburn Capital) et cela n’a manifestement pas empêché la firme d’accumuler la plus importante trésorerie de toutes les Big Tech.

Plus fondamentalement, il convient de noter que les contraintes associées à un tel statut sont fort limitées. La régulation financière a typiquement deux grands objectifs : d’une part, informer et protéger les épargnants ; d’autre part, préserver la stabilité financière. Les institutions dont le financement ne repose pas sur le premier et qui n’ont a priori pas d’impact sur le second sont très peu régulées. En ce sens, le cas des Big Tech est typiquement comparable à celui de gestionnaires de fortune indépendants (family offices) ou de fonds de dotation d’universités américaines. Faudrait-il durcir la régulation de ce type d’institutions opérant sur fonds propres, sans effet de levier ? Il s’agit là d’une question ouverte à laquelle on ne saurait apporter des éléments de réponse sans considérer l’ensemble des coûts et bénéfices associés à la mise en place de contraintes supplémentaires.

Comme évoqué précédemment, le principal mérite du statut d’institution financière est de faciliter la surveillance des activités en question et l’accès du régulateur à l’information en cas de besoin. Même s’il s’agit d’un cas extrême, dans la mesure où ses activités financières étaient nettement plus complexes et sophistiquées que ne l’ont encore jamais été celles des Big Tech, l’histoire récente de GE Capital illustre bien l’efficacité d’une surveillance accrue des positions financières d’un groupe non financier. Après sa désignation en 2013 comme « institution non bancaire d’importance systémique » par le Financial Stability Oversight Council (FSOC), organisation fédérale américaine en charge de la surveillance de la stabilité financière, la filiale de General Electric a dû se délester de la moitié de ses actifs44 pour se libérer d’un statut pour le coup bien trop embarrassant.

Limiter l’accumulation de liquidités futures par la fiscalité ?

Thomas Wright et Gabriel Zucman, « The Exorbitant Tax Privilege », Working Paper 24983, National Bureau of Economic Research, septembre 2018.

Thomas R. Tørsløv, Ludwig S. Wier et Gabriel Zucman, « The Missing Profits of Nations », Working Paper 24701, National Bureau of Economic Research, juin 2018.

Dans la plupart des pays, les intérêts de la dette sont en effet déductibles du bénéfice imposable.

Cette somme correspond aux impôts impayés par Apple sur le territoire irlandais entre 2003 et 2014. En réalité, le traitement préférentiel de la firme daterait des années 1990. La Commission européenne ne peut toutefois pas remonter au-delà d’une période de dix ans précédant la première demande de renseignements.

Voir Commission européenne, « Aides d’État : l’Irlande a accordé pour 13 milliards d’EUR d’avantages fiscaux illégaux à Apple », communiqué de presse, 30 août 2016.

Voir Commission européenne, « Aides d’État : la Commission considère que le Luxembourg a accordé à Amazon des avantages fiscaux illégaux pour un montant d’environ 250 millions d’euros », communiqué de presse, 4 octobre 2017.

La Commission européenne précise d’ailleurs que cette manière de procéder « ne relève toutefois pas du contrôle des aides d’État par l’UE » (ibid.).

En vertu de la taxation différentielle, il était en effet dans l’intérêt de l’administration d’encourager l’optimisation fiscale afin de maximiser ses propres recettes fiscales en cas de rapatriement. Certains soutiennent même l’idée que le Trésor américain a ainsi délibérément facilité le transfert des profits étrangers des multinationales américain.

Le projet présenté le 21 mars 2018 par la Commission européenne prévoit notamment la taxation à hauteur de 3% du chiffre d’affaires des services numériques des groupes dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 millions d’euros au niveau mondial et 50 millions d’euros en Europe. La Commission présente cette mesure comme provisoire, dans l’attente d’une révision plus profonde des règles d’imposition des entreprises au niveau européen. Sa mise en place n’est pas prévue avant 2020.

Soit proche de la moyenne du taux d’imposition des sociétés dans le monde (24%, source KPMG).

Parmi les objectifs convenus entre la France et l’Allemagne à Meseberg figure l’objectif de « parvenir d’ici à la fin de 2018 à un accord de l’Union européenne sur une taxation équitable du numérique » (déclaration de Meseberg, 19 juin 2018, p. 3, tandis que dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 28 juin 2018 figure la phrase suivante : « Le Conseil devrait par conséquent faire avancer les travaux sur les propositions de la Commission relatives à l’imposition de l’économie numérique »

Si le recours à la régulation financière paraît en l’état actuel peu susceptible de limiter l’accumulation de liquidités des Big Tech, qu’en est-il de la fiscalité ? L’idée de départ est simple : une plus forte taxation des bénéfices des géants technologiques diminuerait de fait leur capacité de thésaurisation. Mais pour qu’une telle solution fonctionne, encore faudrait-il pouvoir drastiquement limiter en amont les possibilités d’optimisation fiscale qui permettent aujourd’hui aux multinationales de transférer leurs bénéfices dans des juridictions à fiscalité plus avantageuse.

a. Optimisation fiscale

Pour comprendre en quoi ce problème d’optimisation est aujourd’hui si important, arrêtons-nous un instant sur les résultats récents de la littérature académique. Plusieurs travaux mettent en évidence la faible imposition dont jouissent effectivement les multinationales – au premier rang desquelles les multinationales américaines – du fait de leur capacité à déclarer une part significative de leurs profits dans des juridictions fiscalement accommodantes, à l’instar de l’Irlande, du Luxembourg, de la Suisse et des Pays-Bas, pour ne citer que quelques exemples européens. On constate ainsi que les pays où les taux d’imposition effectifs moyens sont particulièrement bas affichent des bénéfices avant impôt record45 et certains estiment, en outre, que près de 40% des bénéfices réalisés par les multinationales américaines à l’étranger sont déclarés dans des paradis fiscaux (ou assimilables)46.