Les géants du numérique (2) : un frein à l'innovation ?

Introduction

Une « financiarisation » symptomatique d’un environnement trop peu concurrentiel

Des symptômes à la cause

Pouvoir de marché et pratiques anticoncurrentielles

Les géants technologiques sont-ils des monopoles naturels ?

De la nécessité d’une politique antitrust forte et d’un nouveau cadres réglementaire en faveur de la concurrence

Adapter la législation antitrust aux réalités du monde numérique

Renforcer la mise en application du droit de la concurrence

Au-delà du contrôle antitrust, de nouvelles régulations à concevoir ?

Conclusion génerale et recommandations

Adapter le droit antitrust européen aux réalités du monde numérique

Repenser l’application et l’interprétation du droit antitrust

Aller au-delà de l’antitrust

Annexes

Bibliographie

Résumé

Les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société.

Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent.

Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires. Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître.

Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust.

Trouver le juste équilibre entre rémunération des innovateurs d’hier et soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir, afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.

La première partie de cette note est publiée simultanément et s’intitule Les Géants du numérique : Magnats de la finance.

Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation pour l’innovation politique.

Paul-Adrien Hyppolite,

Haut fonctionnaire du corps des Mines.

Haut fonctionnaire, normalien et ingénieur du corps des Mines.

Antoine Michon,

Haut fonctionnaire, polytechnicien et ingénieur du corps des Mines.

Introduction

Depuis deux décennies, le formidable succès commercial des géants américains des nouvelles technologies s’est traduit par une accumulation colossale de liquidités dans leurs bilans. Tandis que les firmes d’autres industries ont plutôt tendance à investir leurs profits dans leur appareil productif ou à les distribuer à leurs actionnaires, les Big Tech font le choix de conserver une part significative de ceux-ci sous forme de trésorerie. Dans la première partie de cette étude, nous avons tenté de montrer que ces liquidités sont par la suite investies très précautionneusement, la plupart du temps dans des titres de dette obligataire publique ou privée sans risque. À contre-pied de leur posture d’innovateurs de premier plan, les géants technologiques se révèlent donc être des investisseurs excessivement prudents. Nous nous sommes attachés à illustrer les conséquences néfastes d’une situation qui prive l’économie de capital productif et avons étudié différents remèdes pour lutter contre ce phénomène. En donnant davantage aux actionnaires l’opportunité d’influencer l’allocation du capital, en recourant à la régulation financière pour surveiller l’emploi des trésoreries ou encore en taxant davantage les profits ou le chiffre d’affaires, on pourrait potentiellement ralentir la dynamique d’accumulation de liquidités.

Toutefois, avant de réguler les trésoreries des géants technologiques, il semble nécessaire de s’intéresser à ce que nous pensons être la racine du problème : la source des profits qui les alimentent. S’il semble évident que ces derniers provenaient initialement d’innovations disruptives, à l’instar de l’iPhone en 2007 ou du réseau social Facebook en 2004, l’écosystème actuel soulève plus de questions. De plus en plus d’observateurs s’alarment du fait qu’un nombre réduit d’entreprises des nouvelles technologies se partagent la mainmise sur l’innovation technologique et captent une part croissante de la valeur ajoutée. En tant que consommateurs, nous constatons par ailleurs un ralentissement des innovations majeures, alors même que, dix ans après son lancement en 2007, l’iPhone coûte plus du double de son prix initial et que Facebook est régulièrement critiquée pour le peu d’attention portée aux données de ses utilisateurs. Dans ce contexte, on peut se demander si la thésaurisation des Big Tech n’est pas le fruit d’une réduction de l’intensité concurrentielle dans le secteur des nouvelles technologies, autrement dit la conséquence de défaillances structurelles dommageables pour le consommateur.

Afin d’y répondre, nous essaierons de montrer que l’industrie des nouvelles technologies est aujourd’hui le théâtre d’abus de position dominante de la part de ses acteurs les plus établis, intéressés au maintien de leur hégémonie au détriment de l’innovation technologique. Forts de ce constat, nous étudierons ensuite les adaptations nécessaires du droit antitrust et de son application, afin de prendre en compte les spécificités du monde numérique. Enfin, nous soulignerons l’importance de régulations proactives – complémentaires de la politique antitrust – pour œuvrer au développement d’un écosystème concurrentiel sain dans les nouvelles technologies.

Une « financiarisation » symptomatique d’un environnement trop peu concurrentiel

Des symptômes à la cause

Pour les ratios cours de Bourse/bénéfices (P/E ratio), voir chapitre I.3.c et graphique 21 dans la première partie de cette note.

On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle : une persistance de profits colossaux (couplée à l’anticipation de profits futurs similaires), une tendance à la concentration du marché et, enfin, un essoufflement de l’activité entrepreneuriale.

a. Persistance de profits colossaux

Comme nous avons pu déjà le signaler, au cours de ces vingt dernières années les profits des géants technologiques américains ont été sans commune mesure avec ceux d’autres industries. Les valorisations actuelles des Big Tech signalent par ailleurs que les marchés anticipent un maintien – si ce n’est une augmentation – de ces profits dans les années à venir1. Une telle longévité de ces niveaux de rentabilité pourrait bien traduire une diminution de l’intensité concurrentielle sur le marché des nouvelles technologies. Il est, en effet, très rare qu’une entreprise évoluant dans un environnement concurrentiel soit en mesure de maintenir de tels résultats sur le long terme en raison de la pression à la baisse qu’exercent, en principe, ses concurrents et les nouveaux entrants.

b. Tendance à la concentration

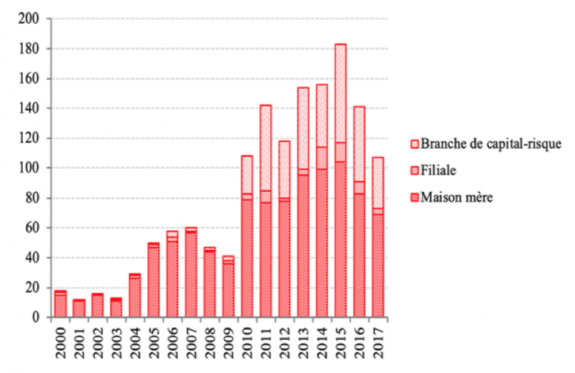

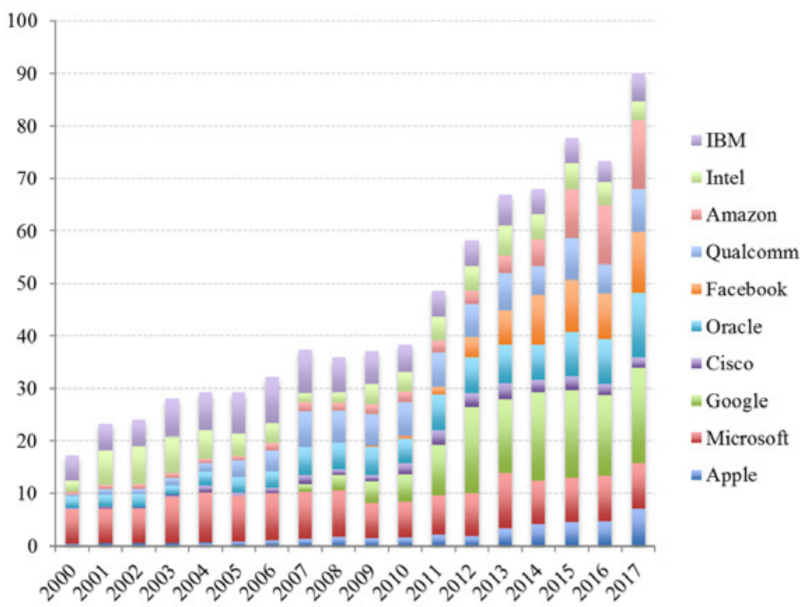

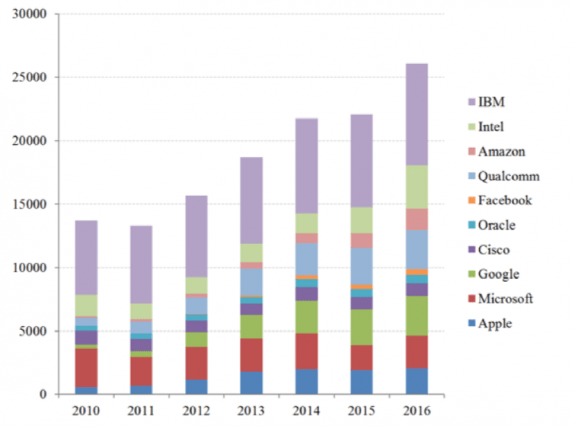

Un deuxième symptôme de diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010 (voir graphique 1).

Graphique 1 : Acquisitions et prises de participation par type d’acquéreur – Top 10 Tech US (en nombre de transactions)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

En moyenne, ils réalisent chacun plus de dix acquisitions par an depuis le début de la décennie.

Pour plus d’informations, se référer aux annexes A et B disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude, sur notre site fondapol.org

Voir notamment le travail de Autor et al. (2017).

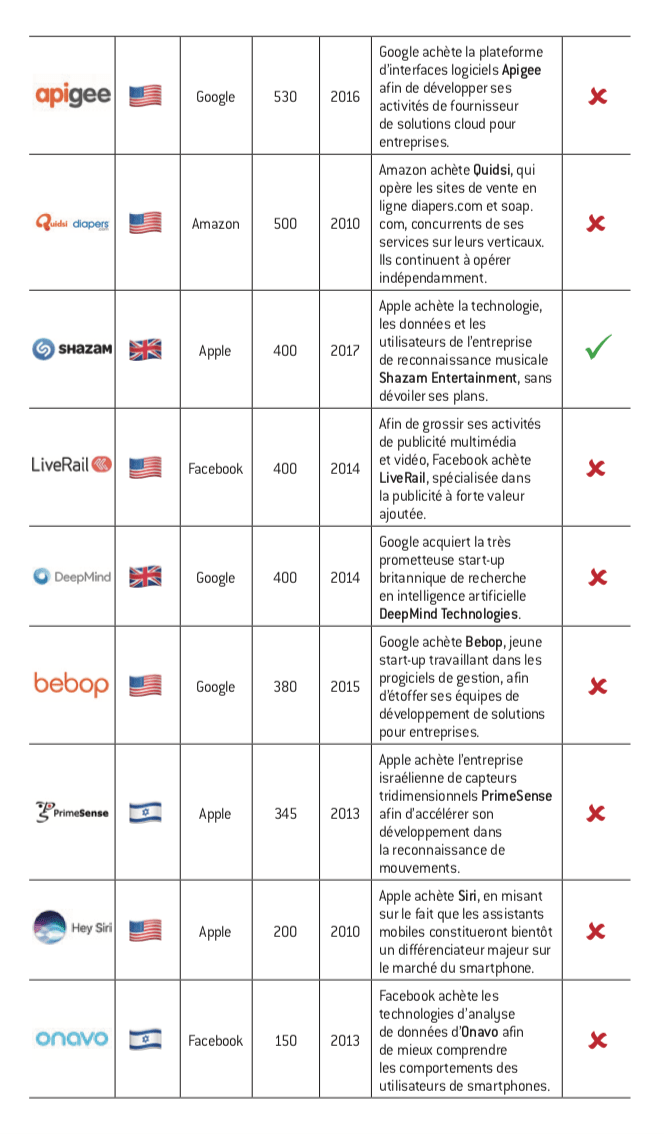

Acquisitions

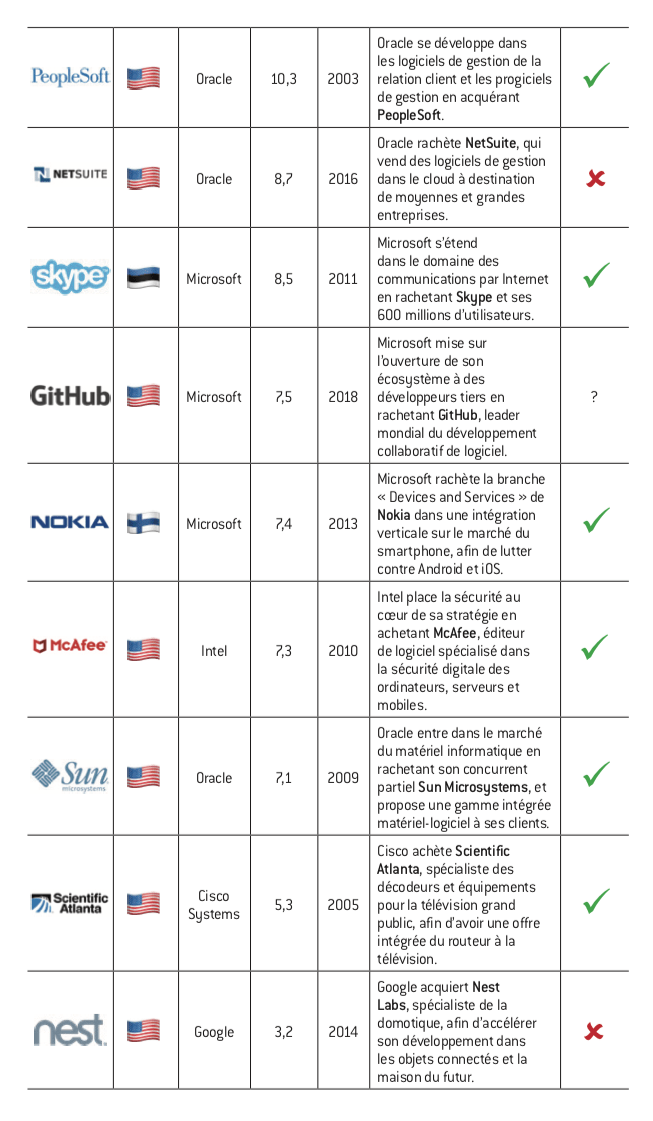

Comme on le constate sur les courbes du graphique 2 , les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante2. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs3. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et Android (2007), suivi par Amazon avec Zappos (2009), Quidsi (2010) et Souq (2017), puis Facebook avec Instagram (2012) ou encore To Be Honest (2017). Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014, de Tandberg par Cisco en 2009, de Skype et LinkedIn par Microsoft en 2011 et 2016, ou encore de Beats par Apple en 2014.

La courbe des montants investis dans ces rachats montre que le phénomène a pris de l’ampleur au cours des dernières années (voir graphique 3). Aussi bien pour les « petites » acquisitions stratégiques que pour les acquisitions de firmes plus matures, le constat est le même : l’industrie des nouvelles technologies semble être en proie à une consolidation4 horizontale de plus en plus forte.

Graphique 2 : Acquisitions de maisons mères et de filiales (en nombre de transactions)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 3 : Acquisitions de maisons mères et de filiales (en milliards de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Parallèlement à ces opérations réalisées dans leurs marchés respectifs, les géants de la Silicon Valley accordent une importance toute particulière aux technologies prometteuses dans des segments radicalement nouveaux, susceptibles de mettre un jour en péril leur domination, en bouleversant leurs marchés et en créant de nouveaux verticaux à forte valeur ajoutée. L’acquisition d’Oculus par Facebook en 2014 constitue à cet égard un exemple intéressant : après avoir remarquablement bien réussi la transition de l’Internet sur ordinateur vers l’Internet sur smartphone, le réseau social a choisi de se positionner très tôt dans le marché de la réalité virtuelle afin de ne pas passer à côté d’un nouveau virage potentiel. L’achat de DeepMind par Google en 2014 suit la même logique : la firme de Mountain View a souhaité acquérir au plus vite des talents et des technologies liées à l’intelligence artificielle, car cette dernière pourrait prochainement bouleverser la manière dont nous faisons nos recherches en ligne.

En somme, l’analyse des acquisitions réalisées par les Big Tech au cours des vingt dernières années laisse entrevoir un schéma tactique récurrent. Les géants des nouvelles technologies acquièrent les jeunes entreprises qui les défient sur leurs marchés respectifs afin de s’approprier leur clientèle, leurs technologies et leurs équipes. Parallèlement à ces achats de consolidation horizontale, les Big Tech rachètent les entreprises très innovantes dans les segments naissants des nouvelles technologies, s’assurant par-là un accès aux nouveaux verticaux prometteurs du secteur.

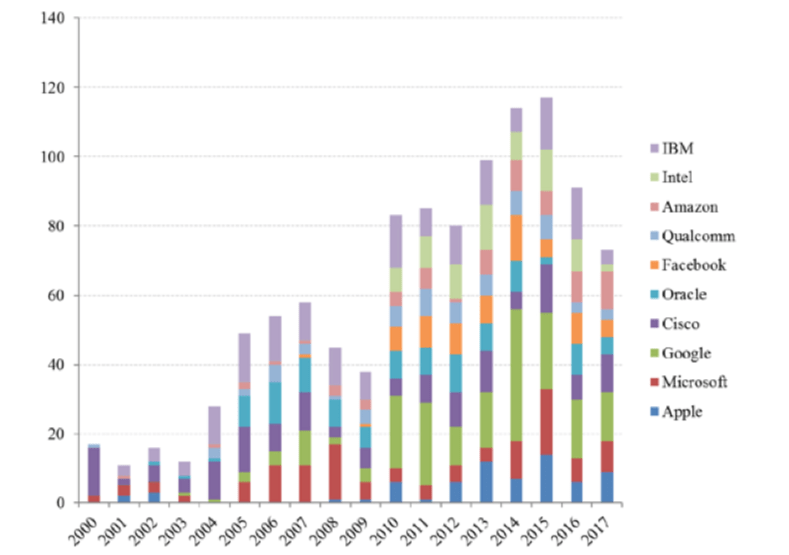

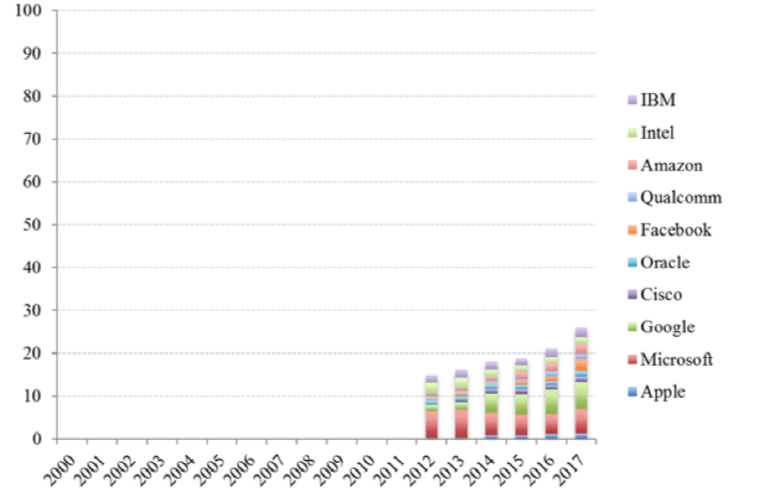

Investissement capital-risque

À ces prises de contrôle s’ajoutent également des prises de participation réalisées le plus souvent via leurs véhicules internes de capital-risque5. Comme l’illustre le graphique 4, elles sont très fréquentes et ont connu une forte accélération au début de la dernière décennie. Nous pensons que cette dynamique s’inscrit dans la veille exercée par les Big Tech sur les innovations technologiques. Soucieux de ne pas répéter les erreurs de leurs aînés6, ils s’assurent par ces investissements un accès privilégié à l’innovation. Ils peuvent ainsi surveiller de près et au plus tôt l’émergence de toute technologie prometteuse.

Graphique 4 : Prises de participation par les branches de capital-risque (en nombre de transactions)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

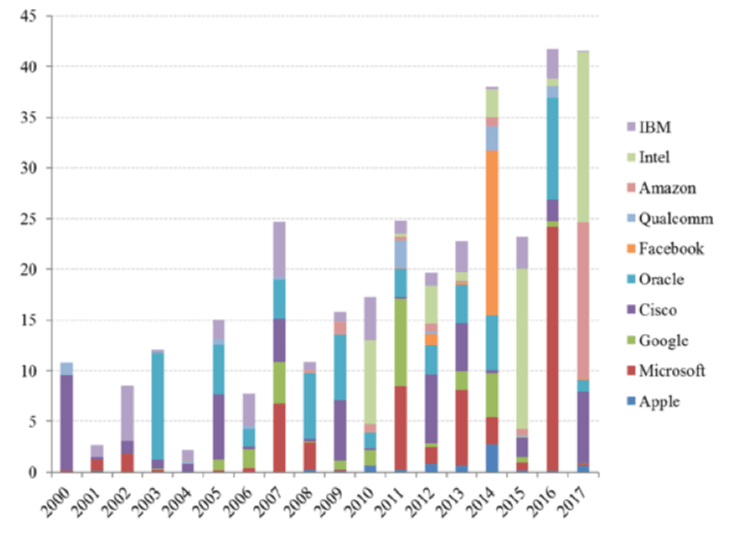

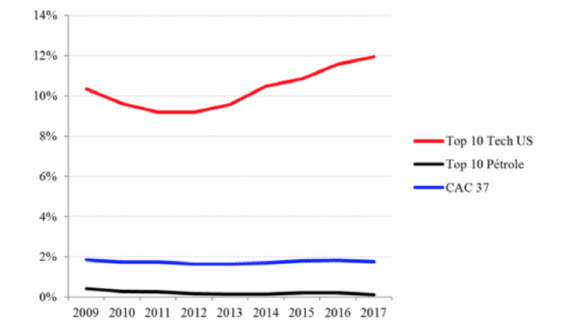

Ces prises de participations complètent les efforts colossaux de R&D effectués en interne. Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement en R&D cinq à six fois supérieurs à ceux d’industries traditionnelles (voir graphique 5). La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire.

Graphique 5 : Comparaison des dépenses de R&D (en % du chiffre d’affaires)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais, au-delà de la concentration des entreprises elles- mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses de R&D, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain.

Après la persistance des profits colossaux des géants technologiques, cette forte concentration constitue une deuxième piste sérieuse de diminution de l’intensité concurrentielle dans le secteur. Notons qu’il existe un cercle vicieux manifeste entre ces deux dynamiques : la concentration de l’innovation permet le maintien de profits anormalement élevés, et ces derniers alimentent les trésoreries qui garantissent aux géants technologiques la possibilité de racheter tout concurrent émergent ou toute technologie prometteuse.

Voir notamment Ben Casselman, « Corporate America Hasn’t Been Disrupted », 8 août 2014 (fivethirtyeight.com/features/corporate-america-hasnt-been-disrupted/), et James Surowiecki, « Why Startups Are Struggling », technologyreview.com, 15 juin 2016.

Lire, par exemple, John Haltiwanger, Ian Hathaway et Javier Miranda, « Declining Business Dynamism in the US High-Technology Sector », Ewing Marion Kauffman Foundation, février 2014 , ou Ryan A. Decker, John Haltiwanger, Ron S. Jarmin et Javier Miranda, « The Secular Decline in Business Dynamism in the U.S. », working paper, juin 2014.

Voir Amir Teig, « Waze Employees Clinch Most Lucrative Exit in Israeli History », haaretz.com, 13 juin 2013.

« We will not be selling the company unless some insane whatsapp like thing happened. We are building a forever biz, not a flip », (cité par Josh Constine, in « Facebook buys Vidpresso’s team and tech to make video interactive », techcrunch.com, 13 août 2018.

Par exemple, Jon Evans, « After the end of the startup era », techcrunch.com, 22 octobre 2017.

c. Essoufflement de la dynamique entrepreneuriale

Vu d’une France qui se rêve en « start-up nation » et lorgne jalousement sur la Silicon Valley, l’idée d’un ralentissement de la dynamique entrepreneuriale américaine dans les nouvelles technologies peut paraître étonnante. Pourtant, c’est bien ce que déplorent de nombreux observateurs7 et ce que documente parallèlement une littérature académique grandissante8. Nous y voyons là un troisième signal d’une diminution de l’intensité concurrentielle dans le secteur des nouvelles technologies.

Au-delà de la diminution objective du taux d’entrée de jeunes firmes innovantes et des chances de « passage à l’échelle », de moins en moins d’entrepreneurs semblent motivés par la perspective de réussites exceptionnelles ou habités par ce que les Américains nomment volontiers le moonshot thinking. Alors que de nombreux entrepreneurs avaient autrefois l’ambition de créer le « Microsoft du XXIe siècle », une proportion grandissante d’entre eux semblent, en effet, avoir pour premier objectif un rachat lucratif par l’un des géants technologiques. Il faut dire que les exemples ne manquent pas. Lorsque Google a mis la main sur Waze, en 2013, ce sont 120 millions de dollars qui ont été distribués aux 100 employés de la start-up israélienne. La presse n’a pas manqué de mettre en avant la fortune de ces jeunes développeurs9. Citons également le cas récent de l’acquisition de Vidpresso par Facebook. Alors que la start-up spécialisée dans les vidéos interactives insistait auprès de ses employés sur l’importance de son indépendance il n’y a même pas deux ans10, l’opportunité d’un rachat lucratif par le géant de Menlo Park a finalement eu raison de leur ambition de départ. Dès lors, la perspective de l’émergence d’un nouveau géant technologique venant bousculer l’ordre établi des Big Tech paraît fort lointaine : après les vagues successives des entreprises de l’ordinateur (Apple, Microsoft, IBM, Intel, Qualcomm, etc.), de l’Internet (Google, Amazon, Facebook, AirBnb) et du smartphone (Uber, Instagram, WhatsApp, Snapchat), c’est une mer peu agitée qui semble se dessiner devant nous. En outre, comme l’ont très justement noté certains observateurs11, les technologies qui sont aujourd’hui considérées comme les plus prometteuses pour la prochaine décennie ne se prêtent pas vraiment à l’émergence de nouveaux géants technologiques. Toutes présentent, en effet, d’importantes barrières à l’entrée : dépenses de R&D colossales pour la voiture autonome et la réalité virtuelle ou augmentée, besoin de données massives pour l’intelligence artificielle, faibles marges difficiles à soutenir pour de jeunes entreprises pour les drones et l’Internet des objets.

Pouvoir de marché et pratiques anticoncurrentielles

Pour plus de détails, voir l’annexe C, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site fondapol.org.

Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques américains ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence.

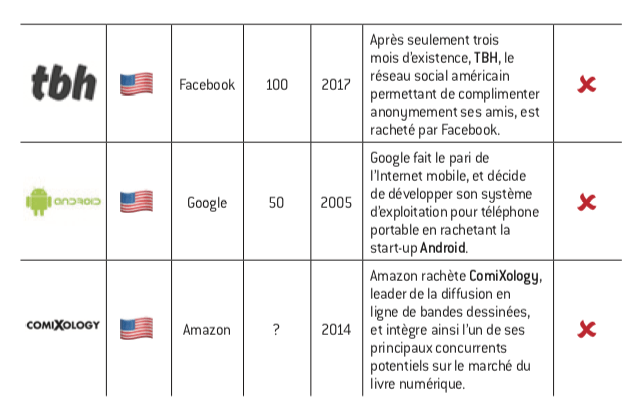

a. Des parts de marché colossales

Position dominante et nouvelles technologies

Nous considérons qu’une firme est en situation de position dominante si elle possède un « pouvoir de marché », autrement dit si elle est en mesure de fixer ses prix au lieu de se les voir imposer par les conditions générales du marché. En règle générale, les parts de marché constituent un bon indicateur d’un tel pouvoir. Malheureusement, la notion de part de marché est parfois difficile à définir dans le secteur des nouvelles technologies, notamment lorsque les services aux utilisateurs sont gratuits et les recettes réalisées sur des propositions de valeur connexes ou auprès de tiers. Ainsi, faire une recherche sur le moteur Google ou bien créer un profil sur les réseaux sociaux de Facebook ne coûte rien à l’utilisateur (financièrement parlant) car ces entreprises se rémunèrent auprès d’annonceurs qui utilisent leurs supports pour afficher de la publicité en ligne. Comment définir conceptuellement la notion de marché en l’absence de transaction financière et de variation de prix ? Peut-on parler d’un marché des recherches Internet, des réseaux sociaux ou encore des données d’utilisateurs ? Plus compliqué encore : existe-t-il un marché de l’« attention en ligne », mesurant la part du temps passé sur chaque service par l’utilisateur ? Malgré les difficultés conceptuelles que soulèvent ces questions, une approche pragmatique semble aujourd’hui s’imposer.

Parts de marchés des Big Tech

La décision de la Commission européenne sur le cas Google Shopping a, par exemple, considéré l’existence d’un marché des recherches sur Internet pour conclure que Google abusait de sa position dominante sur ce dernier. Dans le même esprit, l’Allemagne a amendé sa loi antitrust en 2017 afin d’inclure dans l’examen des positions dominantes l’analyse de l’éventuel usage lié de différents services et le transfert de coûts et profits entre ceux-ci (nous examinerons cet aspect un peu plus loin).

Nous prenons également le parti d’une approche pragmatique de la notion de marché en dépassant la seule analyse en fonction du chiffre d’affaires12. Les parts de marché évoquées varient d’une source à l’autre en raison de la difficulté de leur évaluation. Toutefois, une appréciation globale en ressort incontestablement : les Big Tech ont des positions ultradominantes sur un certain nombre de technologies et d’activités liées. Parmi les nombreux exemples, on peut citer la suprématie de Google sur la recherche en ligne en Europe (90% de part de marché), celle de Microsoft sur les systèmes d’exploitation pour ordinateur dans le monde (80% de part de marché) ou encore celle d’Amazon sur le livre numérique aux États-Unis (83% de part de marché). À titre indicatif, la Commission européenne considère qu’une part de marché supérieure à 40% constitue un indicateur de position dominante, tandis qu’aux États-Unis le Department of Justice (DoJ) suspecte un pouvoir de monopole à partir de 50% de part de marché. Plus encore que la valeur absolue de ces statistiques, il convient de considérer leur dynamique : Google et Facebook captureraient ainsi, à eux deux, de l’ordre de 90% de la croissance du marché de la publicité en ligne aux États-Unis13.

Une autre différence importante réside dans la présence en droit de la concurrence européen d’un mécanisme destiné à lutter contre les aides d’État anticoncurrentielles au sein du marché intérieur de l’Union européenne. Ce mécanisme a notamment permis à la Commission européenne de condamner Apple à rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande en Dans le cadre de cette étude, nous n’approfondirons pas ce dernier volet propre aux distorsions de concurrence au sein même de l’Union européenne. Pour un exposé plus complet des spécificités du droit antitrust en Europe et aux États-Unis, voir l’annexe D, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.

Pour une liste complète de ces affaires, voir les annexes E, F et G, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.

Ibid.

Stacy Mitchell, « Amazon Doesn’t Just Want to Dominate the Market—It Wants to Become the Market », The Nation, 15 février 2018.

Timothy B. Lee, « Yelp’s CEO makes the case against Google’s search monopoly », vox.com, 3 juillet 2017.

Les données américaines proviennent du Center for Responsive Politics, un organisme à but non lucratif basé à Washington (DC) dont l’activité consiste à suivre l’utilisation de l’argent en politique via une base de données en libre accès sur Internet (opensecrets.org). Les dépenses de lobbying qui y sont référencées proviennent toutes du Senate Office of Public Records. Les données européennes, quant à elles, sont extraites du site eu qui s’appuie sur les archives du registre de transparence de l’Union européenne (EU Transparency Register). Les données ne remontent malheureusement pas plus loin que 2012.

b. Des pratiques anticoncurrentielles manifestes

Cette situation de domination présente un risque majeur : celui que les Big Tech fassent usage de leur suprématie pour entraver la concurrence sur leurs marchés. Nous entrons en conséquence dans le domaine de la régulation antitrust, pan du droit censé garantir le maintien d’une bonne dynamique concurrentielle dans l’économie de marché.

Des abus de position dominante avérés

Force est de constater que les Big Tech ont déjà connu plus d’une passe d’armes avec les autorités concurrentielles européennes et américaines. Avant d’étudier ces conflits judiciaires, arrêtons-nous un instant sur les différences entre les droits antitrust européen et américain. En Europe comme aux États-Unis, le droit antitrust regroupe les droits des États membres (ou États de l’Union) et le droit communautaire (ou fédéral). De part et d’autre de l’Atlantique, ce droit s’appuie sur deux piliers principaux.

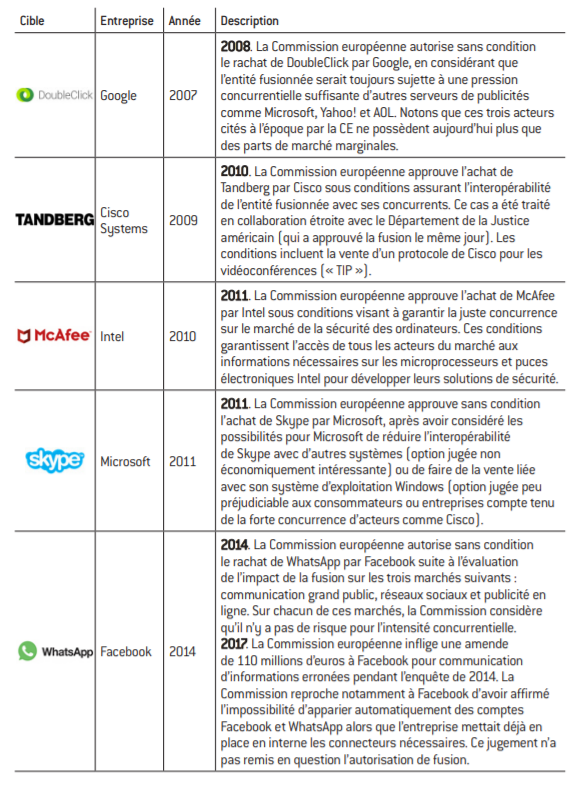

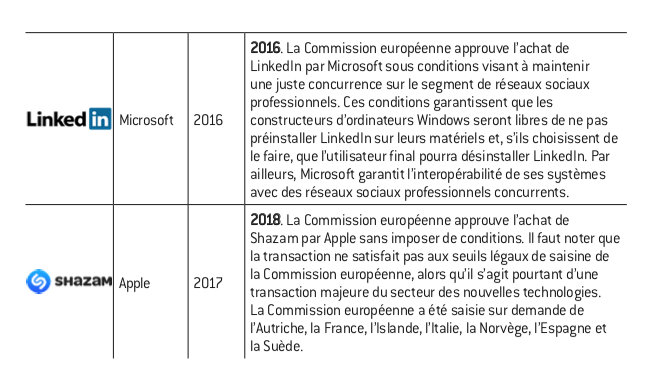

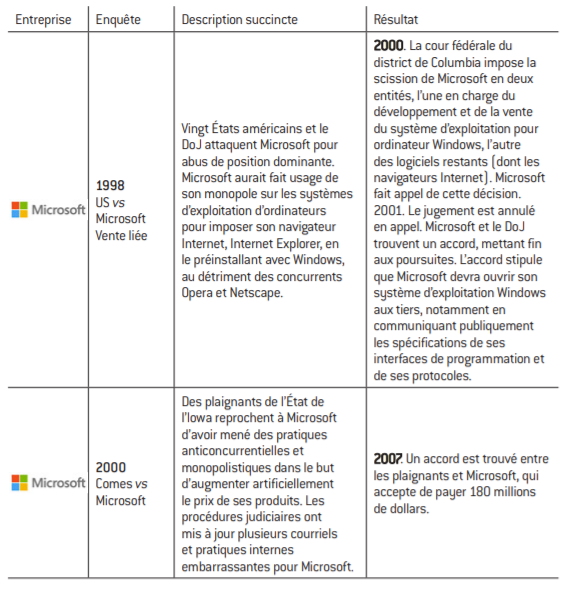

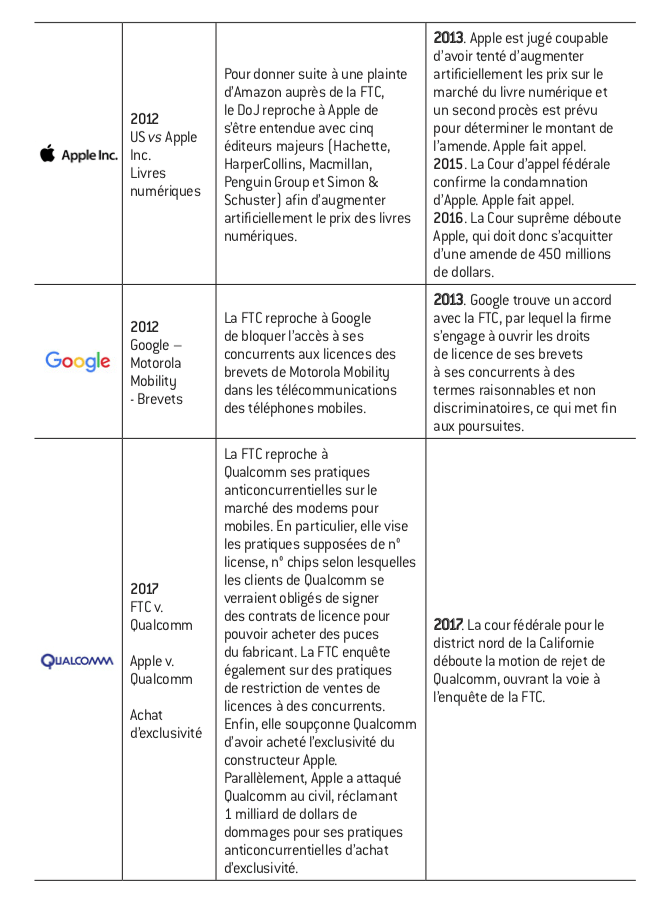

Le premier pilier, en amont, s’appuie sur le fait que les autorités compétentes exercent un contrôle sur les concentrations (comme les fusions-acquisitions ou les co-entreprises). Le droit leur confère le pouvoir d’interdire, ou d’autoriser sous conditions, des concentrations susceptibles de menacer l’équilibre concurrentiel d’un marché. Dans le domaine qui nous intéresse, la Commission européenne a par exemple, en 2011, dans le cadre du rachat de McAfee, imposé à Intel de s’engager à maintenir, après la fusion, un libre accès aux spécifications de sécurité de ses puces. L’objectif était d’éviter que McAfee bénéficie d’informations inaccessibles à ses concurrents, ce qui aurait directement biaisé la concurrence sur le marché de la sécurité informatique. En 2010, lors du rachat de Tandberg, la Commission européenne a demandé à Cisco de vendre son protocole « TIP » afin de limiter l’emprise du groupe ainsi fusionné sur les technologies de vidéoconférence.

Le second pilier, en aval, constitue l’antitrust à proprement parler : il s’agit de la lutte contre les ententes, les cartels et autres abus de position dominante. Dans ce cadre, les autorités peuvent infliger des amendes afin de punir d’éventuelles infractions et rendre dissuasive la transgression des règles antitrust. Elles peuvent également ordonner toute action nécessaire au rétablissement d’une saine concurrence sur un marché. Souvenons-nous, par exemple, des décisions de démantèlement de la société pétrolière nord-américaine Standard Oil en 1914 ou de scission de Microsoft en 2000 (annulée en appel en 2001).

En Europe, au niveau communautaire, l’examen des concentrations et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles s’opèrent via des décisions administratives, tandis qu’aux États-Unis, les autorités – Federal Trade Commission (FTC) ou Department of Justice (DoJ) – ou les particuliers font respecter le droit antitrust devant les tribunaux civils ou pénaux14.

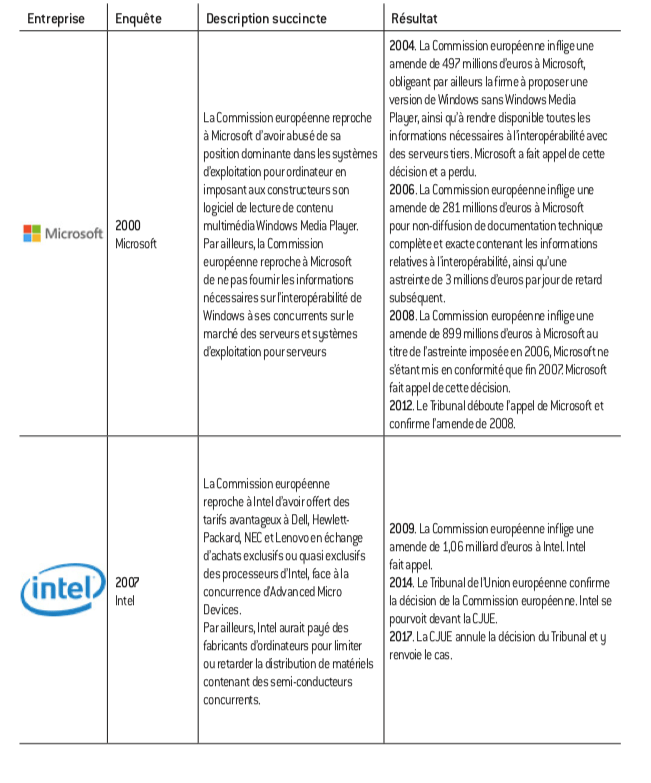

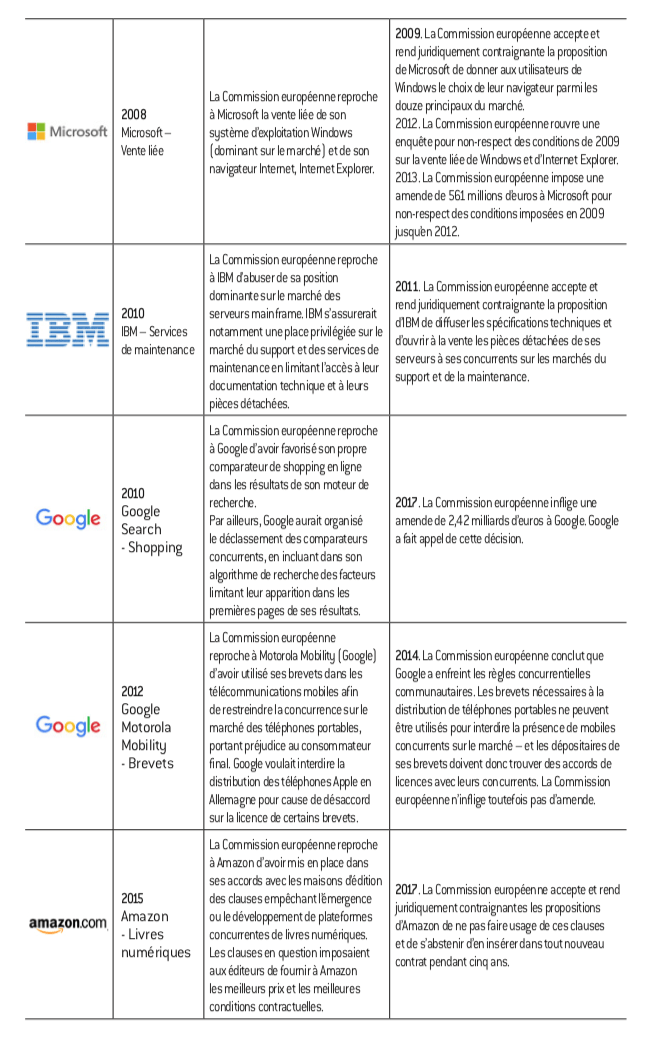

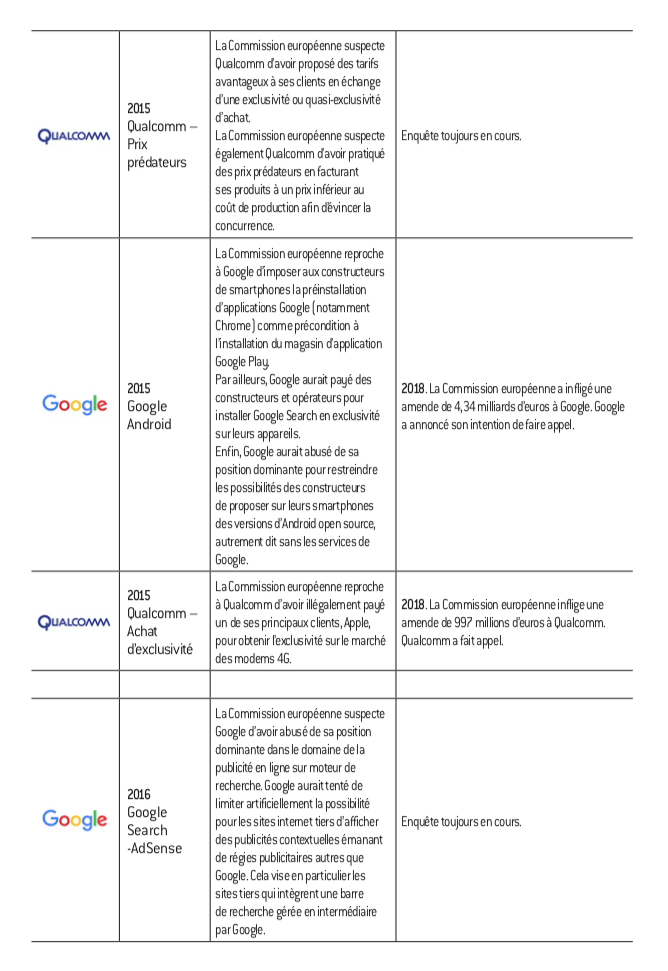

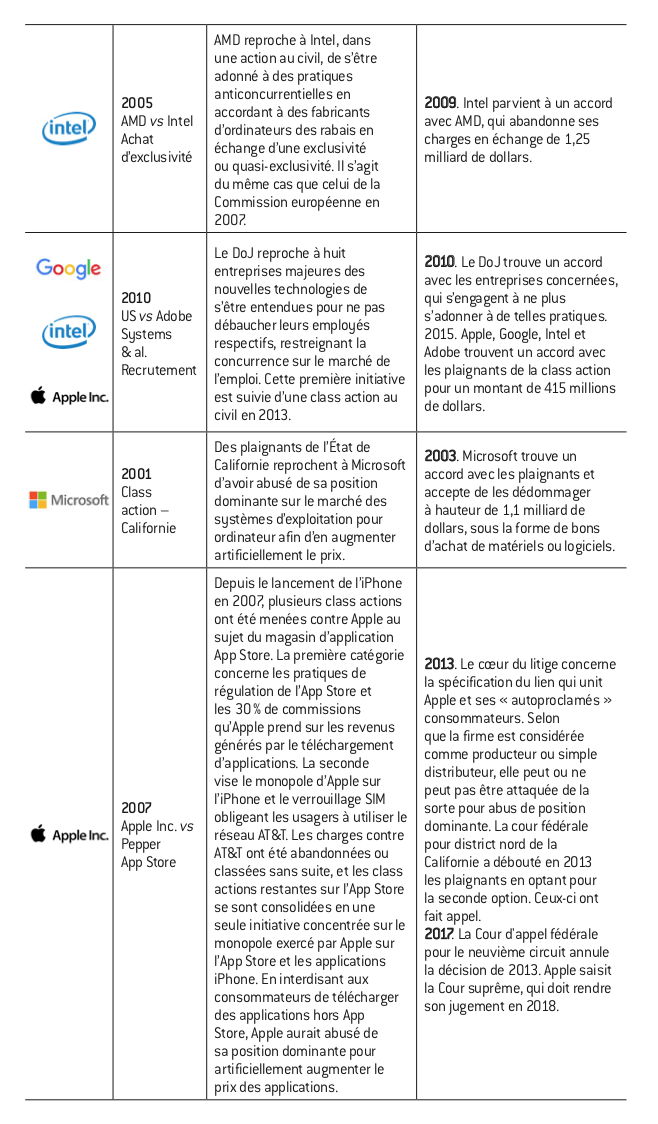

Nous avons examiné l’ensemble des affaires antitrust ayant impliqué les géants technologiques au niveau communautaire européen ou fédéral américain15. En Europe, on constate ainsi une intensification importante des décisions administratives pénalisant les Big Tech pour pratiques anticoncurrentielles depuis 2014, date de la prise de fonction de Margrethe Vestager, l’actuelle commissaire européenne à la concurrence. Les actions contre Google se sont multipliées et font régulièrement la une de l’actualité. L’entreprise de Moutain View s’est d’abord vu infliger une amende de 2,42 milliards d’euros en 2017 pour avoir favorisé son propre comparateur de shopping en ligne sur son moteur de recherche Google Search, au détriment de services concurrents relégués plus bas dans les résultats affichés. Puis, en 2018, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 4,34 milliards d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles relatives à ses licences du système d’exploitation pour mobile Android. L’entreprise obligeait les constructeurs de smartphones à préinstaller des applications Google afin de bénéficier d’une licence du magasin d’applications Google Play. Loin des projecteurs et de l’attention du public, les pratiques anticoncurrentielles des géants technologiques dans les matériels de pointe ont également été épinglées par la Commission européenne : cette année, Qualcomm a été pénalisée à hauteur de 997 millions d’euros pour des pratiques d’achat d’exclusivité pour ses modems auprès des constructeurs mobile. Intel est toujours sous le coup d’une amende de 1,06 milliard d’euros de 2009 pour des pratiques similaires dans le marché des micro-processeurs pour ordinateurs. Notons que, dans la majorité des cas, les entreprises sanctionnées font appel de ces décisions administratives.

Aux États-Unis, la situation est différente. La fin du siècle dernier a été marquée par une affaire antitrust tonitruante, dans laquelle le DoJ accusait Microsoft d’abuser de sa position dominante dans les systèmes d’exploitation pour ordinateur afin d’asseoir son hégémonie dans le marché des navigateurs Web (en préinstallant Internet Explorer sur Windows), au détriment de ses concurrents comme Opera ou Netscape. Le 7 juin 2000, la cour fédérale du district de Columbia ordonna la scission de Microsoft en deux entités : l’une en charge des systèmes d’exploitation, l’autre du développement et de la vente des autres briques logicielles. L’annulation en appel de ce jugement et l’accord à l’amiable trouvé par la suite entre Microsoft et le DoJ sont toujours considérés par de nombreux observateurs comme le symbole de l’abandon par les pouvoirs publics de la lutte antitrust contre les géants technologiques. Deux décennies plus tard, il semble en effet que très peu ait été fait outre-Atlantique par les agences fédérales sur les dossiers dont elles se sont emparées16. Les actions notables de mise en application de lois antitrust émanent plutôt de plaintes privées. Citons à cet égard la class action contre Microsoft en Californie en 2001 pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation, qui a vu le géant de Redmond s’acquitter de 1,1 milliard de dollars de dommages, ou encore l’attaque en justice d’AMD à l’encontre d’Intel, en 2005, pour achat d’exclusivité, qui a obligé Intel à accepter un accord à l’amiable incluant le versement de 1,25 milliard de dollars en guise de dédommagement.

On observe par ailleurs un fait singulier : certaines des pratiques anticoncurrentielles ayant eu des impacts significatifs de part et d’autre de l’Atlantique n’ont été poursuivies que d’un côté. Prenons l’exemple du marché des livres numériques. Donnant suite à une plainte d’Amazon pour pratiques anticoncurrentielles, la FTC a poursuivi Apple en 2012, en lui reprochant une entente avec cinq maisons d’édition visant à maintenir des prix artificiellement élevés sur le marché des livres numériques. Après une première condamnation et quatre années de rebondissements judiciaires, Apple a finalement été débouté par la Cour suprême en 2016 et s’est acquitté d’une amende de 450 millions de dollars. Pendant ce temps, en Europe, la Commission européenne a entamé en 2015 une enquête visant Amazon et ses accords avec les éditeurs, qui empêcheraient l’émergence d’une plateforme de livres numériques concurrente. La Commission européenne et Amazon ont finalement conclu un accord, rendu juridiquement contraignant en 2017. Ironie du sort, aucune enquête publique à l’endroit d’Apple sur ce sujet n’a été menée en Europe et, symétriquement, Amazon n’a fait l’objet d’aucune investigation aux États-Unis. De fait, d’autres atteintes à la libre concurrence ont pu passer sous les radars des autorités.

Des soupçons additionnels d’abus de position dominante

À ces cas de pratiques anticoncurrentielles avérées s’ajoutent donc de nombreuses suspicions relayées soit par des enquêtes en cours de la part des autorités compétentes, soit par des observations n’ayant pas – ou toujours pas – engendré l’ouverture d’enquêtes publiques.

La Commission européenne a annoncé en 2016 avoir décidé d’entamer une enquête approfondie sur le service AdSense de Google. Elle suspecte la firme de Mountain View d’avoir favorisé les publicités de sa propre régie publicitaire sur les sites tiers dont elle gère les barres de recherche. Dans une autre enquête ouverte en 2015, la Commission européenne soupçonne Qualcomm de pratiquer des prix prédateurs pour évincer sa concurrence. Enfin, en septembre 2018, Margrethe Vestager a annoncé étudier les pratiques de collecte de données d’Amazon, même si aucune enquête n’a encore officiellement été entamée.

D’autres suspicions de pratiques anticoncurrentielles des géants technologiques américains font régulièrement surface et restent la plupart du temps sans suite. Mentionnons tout d’abord celles qui émanent d’entreprises en concurrence directe ou ayant refusé leurs offres d’achat. Le cas d’Amazon sur le marché du commerce de détail en ligne est illustratif. Au moment de l’acquisition du site de vente de chaussures en ligne Zappos, en 2009, la firme de Seattle aurait sciemment cassé les prix sur ses propres ventes de chaussures, allant jusqu’à s’infliger des dizaines de millions de dollars de pertes dans le seul but de forcer Zappos, incapable de survivre bien longtemps dans cette bataille à armes inégales, à accepter son offre d’achat. L’acquisition de Quidsi (diapers. com) en 2010 ferait suite à des manœuvres similaires sur le prix des couches en ligne17. Citons également l’exemple de Yelp qui est entré en Bourse à New York (Nasdaq) en 2012 après avoir refusé, en 2009, une offre d’achat de Google à hauteur d’un demi-milliard de dollars. Son PDG, Jeremy Stoppelman, affirme sans relâche que Google a par la suite sciemment diminué la visibilité des avis critiques émanant de Yelp sur son moteur de recherche, dans le but de favoriser son propre service d’avis en ligne18. L’entreprise a pu survivre grâce à la réputation qu’elle avait déjà acquise aux États-Unis, beaucoup d’utilisateurs allant directement sur l’application mobile ou le site Web sans passer par le moteur de recherche de Google. Mais les actions de Google auraient significativement ralenti son développement dans ses nouveaux marchés, en Europe notamment.

Le cas de la messagerie instantanée Snapchat est également intéressant. Après avoir refusé une offre d’achat de Facebook à 3 milliards de dollars en 2013, la jeune société a fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE) quatre ans plus tard, pour une valorisation de 33 milliards de dollars. Mais, fort de son effet de réseau, Facebook n’a eu qu’à copier les innovations de Snapchat (« stories » et filtres vidéo) et les mettre en place sur Instagram pour entraver sévèrement son rival, dont la capitalisation boursière a depuis été divisée par deux.

Plus généralement, l’économie de plateforme, au sein de laquelle les géants technologiques occupent une place tout à fait centrale, alimente fortement les suspicions de pratiques anticoncurrentielles. La position d’Amazon à la fois comme vendeur de détail et plateforme de revente pour commerçants tiers (Marketplace) fait débat. Par ce positionnement privilégié, Amazon a accès à de précieuses données d’achats, de prix et de stock, à partir desquelles il est possible d’extrapoler les préférences des consommateurs et les pratiques d’autres commerçants. Dès lors, comment garantir qu’Amazon n’utilisera pas sa position dominante sur la plateforme pour s’approprier des parts de marché dans le commerce en ligne, au détriment de ses concurrents et, à terme, du consommateur ?

De même, Facebook a ouvert son écosystème via différentes interfaces permettant à des tiers d’utiliser des fonctionnalités de la plateforme. C’est le cas par exemple de Graph API, qui ouvre à des développeurs l’accès aux informations du réseau social, ou encore de Facebook Connect, fonctionnalité mise en place en 2018 pour permettre à ses utilisateurs de se connecter sur d’autres sites via leur compte Facebook. Avec un tel contrôle sur l’activité de tiers, comment s’assurer que Facebook ne pratique pas d’actions discriminantes vis-à-vis d’éventuels concurrents ?

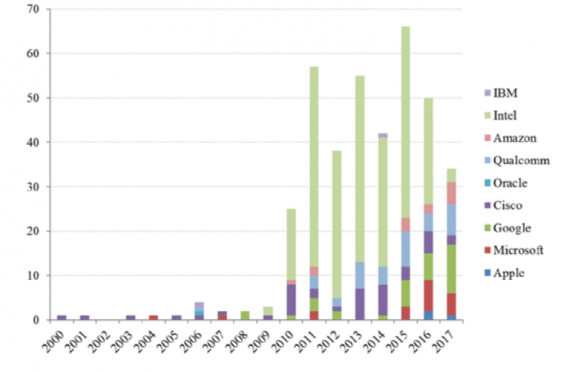

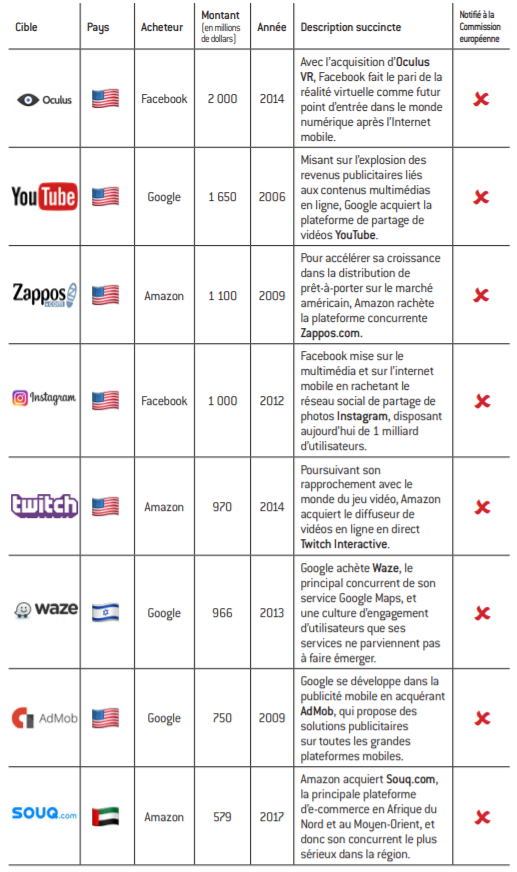

a. Des dépenses de lobbying en forte croissance

Dans ce contexte de relations à forts enjeux entre géants technologiques et autorités antitrust, on constate, de part et d’autre de l’Atlantique, une très nette augmentation des dépenses de lobbying engagées par les premiers (voir graphiques 6 et 7)19. Notons que ces efforts ne sont pas uniquement destinés à influencer les décisions propres à la concurrence, et il est clair que bien d’autres sujets, tels le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, ont pu occuper les lobbyistes des Big Tech.

On remarque toutefois que l’effort de lobbying des géants technologiques est majoritairement déployé aux États-Unis, les frais engagés auprès des institutions européennes étant nettement inférieurs. Cela pourrait s’expliquer par le fait que leurs enjeux économiques sont plus importants aux États-Unis qu’en Europe. Une autre explication pourrait être que la sphère de compétence des autorités européennes est moindre que celle des autorités américaines, compte tenu des prérogatives retenues par les États membres en Europe. Enfin, cet écart pourrait s’expliquer par une plus grande permissivité des autorités américaines à l’égard des Big Tech, sur fond d’intérêt stratégique américain.

Graphique 6 : Dépenses de lobbying auprès des institutions américaines (en millions de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Graphique 7 : Dépenses de lobbying auprès des institutions européennes (en millions de dollars)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Quoi qu’il en soit, les géants technologiques ont manifestement fait le choix de ne pas réitérer l’erreur de Microsoft, qui n’avait pas ou peu de présence à Washington au début des années 1990 lorsque ses déboires avec les autorités antitrust ont commencé. Notons, enfin, que le pouvoir d’influence des géants technologiques sur la sphère politique dépasse leur capacité de lobbying, puisque leur accès direct auprès de la majorité des citoyens leur confère des moyens de pressions considérables. En 2012, au moment des discussions sur les projets de loi Stop Online Piracy Act et Protect IP Act au Congrès, Google avait ainsi affiché une banderole noire sur son moteur de recherche dénonçant la supposée « censure » qu’on s’apprêtait à lui imposer.

Les géants technologiques sont-ils des monopoles naturels ?

À ce stade, nous avons mis en évidence une diminution de l’intensité concurrentielle dans l’industrie des nouvelles technologies et constaté que les Big Tech ont tendance à se servir de leurs positions dominantes pour maintenir leur hégémonie, au détriment d’entreprises établies et de nouveaux entrants. Dès lors, comment faut-il les réguler ? Les géants des nouvelles technologies sont-ils des monopoles naturels ? Si oui, alors l’arsenal classique de la politique antitrust (contrôle des fusions-acquisitions, des abus de position dominante et des ententes) n’est pas adapté, et des régulations propres aux entreprises de services publics, à l’instar des réseaux électriques, ferroviaires ou de télécommunications, s’imposent.

a. Les monopoles naturels

Pour rappel, le monopole naturel se définit par une situation économique dans laquelle toute la demande du marché peut être satisfaite par une seule et même entreprise à un prix inférieur et à une qualité supérieure à ce que fourniraient plusieurs entreprises en situation de concurrence. On peut étudier les conditions nécessaires à l’existence d’un monopole naturel sous deux angles : tout d’abord, du côté de l’offre, l’industrie doit présenter des coûts fixes importants ou des économies d’échelle propres au système de production ; ensuite, du côté de la demande, l’utilisateur doit bénéficier d’effets de réseaux ou bien être indifférent à la présence d’un ou plusieurs acteurs. À certains égards, il semble que les Big Tech possèdent bien des caractéristiques de monopoles naturels, de sorte qu’il existe indéniablement une tendance à la concentration dans les nouvelles technologies.

Du point de vue de l’offre, l’économie digitale a tendance à reposer sur des rendements d’échelle croissants. Les coûts fixes de création d’algorithmes, de développement d’un produit ou d’une plateforme s’accompagnent généralement de coûts variables quasi nuls. Le coût marginal d’un utilisateur supplémentaire pour Facebook ou Google, d’une nouvelle licence Windows pour Microsoft ou encore d’un nouvel abonné sur iTunes pour Apple est proche de zéro. Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’utilisateurs permet une amélioration de l’efficacité de l’appareil productif, car elle accroît la quantité de données récoltées et améliore ainsi les statistiques et l’analyse du comportement de ces mêmes utilisateurs. En conséquence, les nouvelles technologies, en particulier l’économie de plateforme, sont propices à l’apparition de rendements marginaux croissants.

Du point de vue de la demande, la présence d’effets de réseau joue indéniablement en faveur d’une concentration du secteur. Les effets directs sont omniprésents. À l’échelle individuelle, l’utilité dérivée de la création d’un compte Facebook ou Instagram ou du téléchargement de l’application WhatsApp croît avec la proportion de son cercle d’amis l’utilisant pour communiquer. Mais des effets indirects concourent également à ce même phénomène. La plateforme de l’application Waze (Google) gagne en pertinence chaque fois qu’un nouvel utilisateur la rejoint, car la qualité du guidage et des informations sur la route s’en retrouve améliorée. Le système de recommandation d’Amazon s’affine également avec chaque nouveau client dont les recherches et les achats viennent enrichir les algorithmes en données. La diversité et la qualité de l’offre des magasins d’applications App Store (Apple) et Play Store (Google) augmentent avec le nombre d’utilisateurs car leur popularité auprès des développeurs d’applications s’en retrouve renforcée.

20. David Wismer, « Google’s Larry Page: “Competition Is One Click Away” (And Other Quotes Of The Week) », forbes. com, 14 octobre 2012

Pour l’Europe, données de la Commission européenne. Pour les États-Unis, données eMarketer.

Tinder domine le marché américain avec 26% des parts, suivi de PlentyOfFish avec 19%, OkCupid avec 10%, puis eHarmony, Match et Grindr, avec respectivement 9, 7, et 6% (données Statistica, avril 2016).

Comme on l’a vu, Facebook pourrait, grâce à la seule puissance de son réseau, venir à bout de Snapchat après avoir simplement copié et mis en place les mêmes solutions (« stories » et filtres) sur la plateforme Instagram.

b. Tendance à la déconcentration

Néanmoins, nous pensons que cette dynamique de concentration « naturelle » présente des limites, en raison de l’existence de forces contraires, autrement dit de déconcentration, aussi bien du côté de l’offre que de la demande.

Du côté de l’offre, les géants de la Silicon Valley évoluent dans un environnement intrinsèquement dynamique où la possibilité d’une innovation de rupture (non incrémentale) reste omniprésente. Il s’agit d’ailleurs d’un des principaux arguments défensifs des Big Tech lorsque sont évoquées leurs positions dominantes. Larry Page, le PDG d’Alphabet (maison mère de Google), le répète ainsi à l’envi : « Sur Internet, la concurrence est accessible en un clic20. » En outre, l’expérience montre que malgré les économies d’échelle et les effets de réseau, la plupart des marchés multifaces ou de plateformes ne suivent pas nécessairement une dynamique d’extrême concentration aboutissant à la survie d’un unique acteur. Il existe suffisamment de marchés où des plateformes coexistent depuis longtemps pour considérer que l’économie-plateforme n’est pas celle du monopole naturel. À cet égard, l’exemple des agences de voyages en ligne est parlant. Le marché américain s’organise autour d’un duopole formé de Booking Holdings (Booking.com, Kayak.com, Priceline. com), environ 45% de part de marché, et Expedia (Expedia.com, Hotels. com, Trivago.fr), environ 30% de part de marché. Il s’agit d’une industrie extrêmement concurrentielle, dans laquelle ces deux acteurs coexistent et se font concurrence depuis des années. L’exemple du commerce de détail en ligne en est un autre. Même s’il est indéniable qu’Amazon a acquis une position dominante sur le marché (en particulier aux États-Unis), d’autres plateformes de distribution parviennent toujours à concurrencer la firme de Jeff Bezos sur certains verticaux. Mentionnons par exemple Zalando, en Europe, qui perce dans le domaine du prêt-à-porter sur un modèle similaire à celui d’Amazon, et a réalisé une introduction en Bourse en 2014 pour une valorisation de 5,3 milliards d’euros.

Du côté de la demande, il existe également une dynamique favorisant la déconcentration des acteurs. La taille du marché des géants technologiques de l’économie de plateforme correspond globalement à la population connectée (de l’ordre de 90% en Europe et 85% aux États-Unis21). Le marché est de fait profondément divers, la pluralité des origines culturelles, démographiques et sociales des utilisateurs se traduisant nécessairement par des préférences différentes. A fortiori, cela favorise l’émergence d’entreprises s’adaptant aux inclinations d’une fraction plus ou moins spécifique de la population. Le marché des applications et plateformes de rencontre en ligne le montre bien. Son important degré de fragmentation22 reflète les attentes d’utilisateurs à la recherche de différentes modalités de rencontre, fréquentations, pratiques sexuelles, etc. Dans l’objectif de maximiser ses chances de rencontrer un certain type de partenaire, un utilisateur donné n’aura pas forcément intérêt à rejoindre la plateforme qui regroupe le plus d’utilisateurs s’il existe une alternative dont l’affluence est certes moindre mais davantage susceptible de répondre à ses attentes. Cette remarque peut être extrapolée aux relations sociales en général : de même qu’il existe plusieurs façons d’envisager les rencontres, il existe de multiples façons d’interagir socialement, d’où la nécessaire diversité des réseaux sociaux. Avant son rachat, Instagram existait et prospérait indépendamment de Facebook. Twitter propose toujours une offre de services différente de celle de Facebook, et nombreux sont ceux qui possèdent des comptes sur les deux plateformes. Et si Snapchat est aujourd’hui sur la pente descendante, c’est probablement parce que le laxisme des autorités antitrust en matière de contrôle des fusions-acquisitions a permis à Facebook de se construire une position ultradominante sur le marché23. Notons, enfin, les difficultés qu’ont certains réseaux sociaux occidentaux à percer sur les marchés asiatiques. Si les barrières réglementaires expliquent en partie ces difficultés (notamment en Chine), on ne saurait négliger l’importance des différences culturelles.

c. Régulations inadaptées

Par ailleurs, la régulation traditionnelle des monopoles naturels semble particulièrement inadaptée à l’économie numérique. Celle-ci se déploie le plus souvent en deux temps. Tout d’abord, le régulateur sépare la partie de l’activité en situation de monopole naturel – généralement l’infrastructure en amont de la chaîne de valeur (les réseaux électriques, par exemple) – de la partie en aval de service (la distribution d’électricité de détail, par exemple) qui peut, elle, être soumise à la concurrence. Ensuite, la partie monopolistique est régulée par des politiques fixant les prix ou les marges de l’opérateur. Mais, contrairement au cas d’industries opérant avec des technologies relativement stables (électricité, rail, etc.), le secteur des nouvelles technologies ne se prête pas à une séparation des parties « infrastructure » et « services », car la frontière entre les deux évolue en permanence et se trouve brouillée par des profits et coûts croisés. Devrait-on par exemple considérer que le service gratuit de messagerie Gmail fait partie de l’« infrastructure » Google, dans la mesure où il est financé par la publicité et les abonnements professionnels ? Pourrait-on séparer la plateforme Amazon de vente pour commerçants tiers (Marketplace) et le vendeur de détail Amazon, sans complètement détruire le modèle d’affaires de la firme ? Notons aussi qu’il est, par définition, impossible d’anticiper la probabilité de succès de telle ou telle innovation, ce qui place de facto le régulateur dans une bien mauvaise position pour définir une régulation par les prix ou les marges dans le secteur des nouvelles technologies.

En résumé, il existe indéniablement une tendance à la concentration dans l’économie numérique qui favorise l’émergence de géants technologiques. Mais dans la mesure où il existe aussi de puissantes forces de déconcentration du côté de l’offre et de la demande, nous pensons que les Big Tech ne doivent pas être caractérisées comme des monopoles naturels. Dès lors, il paraît essentiel d’avoir une politique antitrust attentive aux développements des marchés technologiques, surveillant et sanctionnant si besoin les abus de positions dominantes et les fusions-acquisitions nuisibles au bon fonctionnement de la dynamique concurrentielle.

De la nécessité d’une politique antitrust forte et d’un nouveau cadres réglementaire en faveur de la concurrence

À partir d’un certain nombre de faits avérés ou supposés, nous avons mis en évidence le recours répété, voire systématique, à diverses pratiques anticoncurrentielles de la part d’un petit nombre de géants technologiques. Dans une industrie qui n’a pas vocation à héberger des monopoles naturels, ceci est le constat d’une politique de concurrence défaillante. De toute évidence, les quelques actions antitrust menées ces dernières années aux États-Unis et en Europe à l’encontre des Big Tech n’ont pas atteint leurs objectifs.

Nous allons maintenant tenter de proposer des pistes pour y remédier. L’idée directrice de notre propos est la suivante : renforcer les moyens de contrôle en amont des décisions et intensifier en aval l’effet dissuasif des sanctions, tout en adaptant les analyses concurrentielles au fonctionnement de l’industrie du numérique. La transformation que nous préconisons concerne aussi bien les autorités législatives, en charge d’écrire la loi, que les autorités administratives, en charge de l’appliquer.

Adapter la législation antitrust aux réalités du monde numérique

Depuis le 9 mars 2017, la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, « loi contre les restrictions de concurrence »), dans sa section 18-3a, mentionne que « dans le cas de marché multiface ou de réseaux, l’étude d’une éventuelle position dominante doit prendre en compte les effets de réseaux directs et indirects ; l’utilisation parallèle des différents services et la transmission éventuelle des coûts pour l’usager de l’un à l’autre ; les économies d’échelle liées aux effets de réseau ; l’accès aux données pertinentes pour la concurrence ; et, enfin, la pression concurrentielle du segment sur l’innovation ».

« Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence », Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997.

a. Renforcer le contrôle

L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions- acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multiface des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées. Un moteur de recherche opère typiquement sur un marché triface, comprenant des utilisateurs qui effectuent des recherches, des fournisseurs de contenu dont les produits apparaissent dans les résultats et des annonceurs qui paient pour que leurs publicités s’affichent également à l’écran. En outre, l’autorité administrative doit pouvoir intégrer dans ses analyses d’autres dimensions que les prix, pour tenir notamment compte de la qualité du service (ou produit) fourni. Ainsi, une entreprise qui exigerait davantage de données personnelles pour la fourniture d’un même service devrait être perçue comme diminuant la qualité de celui-ci.

À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités24. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi25. Afin d’écarter toute incertitude et donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans la loi en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).

Pour plus de détails, voir les annexes F et G, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.

Correspondant à 3 millions d’euros d’astreintes journalières pendant le temps de l’infraction (c’est-à-dire jusqu’à fin 2007).

b. Abus de position dominante

L’impact limité des sanctions administratives

En parallèle du renforcement des capacités de contrôle, il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions de la Commission européenne.

Citons tout d’abord les exemples relatifs à Microsoft, en commençant par le cas concernant l’interopérabilité de Windows26. Constatant une pratique anticoncurrentielle caractérisée notamment par la non-diffusion de la documentation technique nécessaire à l’interopérabilité des systèmes d’exploitation des ordinateurs Windows et des serveurs, la Commission européenne a condamné Microsoft à une amende de 497 millions d’euros en 2004. Elle a en outre imposé à la firme de Redmond de rendre publiques toutes les spécifications techniques nécessaires au rétablissement d’une juste concurrence sur le marché des serveurs et logiciels pour serveurs. En 2006, la Commission européenne a observé que son injonction de 2004 n’avait pas été respectée et a décidé d’infliger une seconde amende à Microsoft à hauteur de 281 millions d’euros. Mais l’entreprise tarde à se mettre en conformité et écope en 2008 d’une troisième amende à hauteur de 899 millions d’euros27. Finalement, si Microsoft a dû s’acquitter de plus de 1,5 milliard d’euros d’amende au total, les conditions d’une saine concurrence sur le segment de marché concerné n’ont été rétablies que sept années après l’ouverture de l’enquête administrative. On retrouve ce même schéma dans le cas de 2008 relatif à la vente liée de Windows et d’Internet Explorer. L’enquête avait rapidement abouti, et la Commission européenne s’était accordée avec Microsoft dès 2009 sur le fait de garantir aux utilisateurs de Windows la possibilité de choisir leur navigateur Internet. En 2012, toutefois, la Commission européenne a rouvert le dossier sur la base de suspicions de non-conformité et, en 2013, a infligé à Microsoft 561 millions d’euros d’amende pour non-respect des conditions imposées entre 2009 et 2012.

Dans ces deux cas de figure, on voit que l’effet dissuasif des amendes et des astreintes de la Commission européenne n’a pas permis un prompt rétablissement des bonnes conditions de concurrence– la situation anticoncurrentielle ayant perduré pendant plusieurs années alors même que la Commission européenne l’avait constatée. Ceci est particulièrement dommageable dans l’industrie des nouvelles technologies, qui se démarque par des cycles d’innovation extrêmement courts. En poussant l’observation à l’extrême, il semblerait que le caractère non dissuasif de ces amendes ou astreintes permette aux géants technologiques d’« acheter » le droit de poursuivre leurs pratiques anticoncurrentielles.

On peut également mesurer la crédibilité toute relative des sanctions de la Commission européenne à l’aune des variations du cours de Bourse de Google suivant les annonces des amendes record infligées ces deux dernières années (respectivement 2,42 et 4,34 milliards d’euros en 2017 et 2018). En théorie, celles-ci auraient dû impacter négativement l’action de l’entreprise, d’une part, via la réduction de la taille de son bilan en proportion des amendes infligées et, d’autre part, via l’ajustement à la baisse des anticipations de ses profits futurs. En pratique, entre le moment où la Commission européenne a annoncé le 6 juin dernier être sur le point d’infliger une amende record à Google et l’annonce effective de celle-ci le 18 juillet dernier, le cours de l’action Google a grimpé de 0,04%, et chuté de seulement de 0,46 et 0,06% les 6 juin et 18 juillet. Rapportées à la capitalisation boursière de l’entreprise, ces baisses cumulées ne représentent même pas une perte de valeur équivalente au montant de l’amende effectivement infligée (4,34 milliards d’euros). On peut certes imaginer que les marchés avaient déjà anticipé cette sanction avant l’annonce du 6 juin ou qu’ils considèrent que la décision de la Commission européenne sera annulée en procédure d’appel, mais tout porte à considérer que l’effet dissuasif de la sanction anticoncurrentielle est nettement moins opérant que prévu.

Redonner crédibilité à l’autorité administrative

En somme, la crédibilité de la puissance publique est en jeu. Doit-on alors augmenter le plafond des amendes ou bien introduire des amendes « planchers » ? À l’heure actuelle, la législation européenne permet à la Commission de prononcer des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée, ce qui semble lui laisser suffisamment de marge de manœuvre. Par ailleurs, il paraît important de laisser à l’autorité administrative la possibilité de juger, au cas par cas, de la gravité de l’infraction et du montant de l’amende qui en découle. C’est pourquoi nous préférons écarter l’idée d’amendes « planchers ». Nous proposons en revanche deux pistes de réflexion.

La première a trait au montant des astreintes. Ces dernières sont pour l’instant limitées à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier de l’entreprise en infraction. Étant donné l’importance d’un rétablissement immédiat d’une concurrence juste favorisant l’innovation dans l’industrie des nouvelles technologies, nous pensons qu’aligner le plafond de cette astreinte quotidienne sur celui de l’amende (soit 10% du chiffre d’affaires mondial journalier) fait sens.

La seconde piste de réflexion que nous proposons, plus polémique, concerne une possible criminalisation des sanctions antitrust. Les dirigeants de sociétés pourraient alors être tenus pour pénalement responsables de violations du droit de la concurrence. Cette seconde piste se heurte bien entendu à de nombreuses barrières, à commencer par l’absence de droit pénal européen. On pourrait toutefois envisager une réflexion au niveau communautaire sur la question d’une harmonisation du volet pénal des droits antitrust nationaux, couplée à un mécanisme de renvoi automatique des dossiers d’enquêtes administratives auprès des juridictions nationales compétentes.

a. Concentrations

Si l’Europe semble progressivement prendre toute la mesure de l’importance d’un contrôle renforcé des abus de position dominante des Big Tech, elle paraît nettement moins avancée sur le plan de l’examen des concentrations dans le secteur des nouvelles technologies.

Pour plus d’informations, se référer aux annexes A et B, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente note et en accès libre sur notre site fondapol.org.

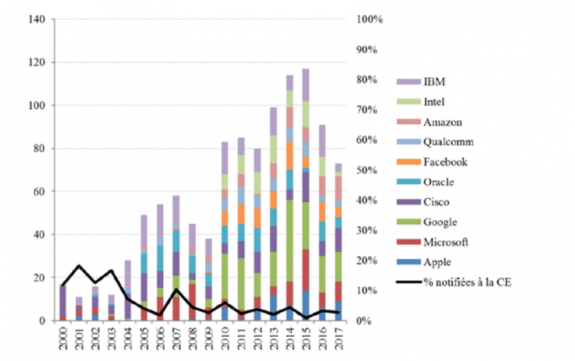

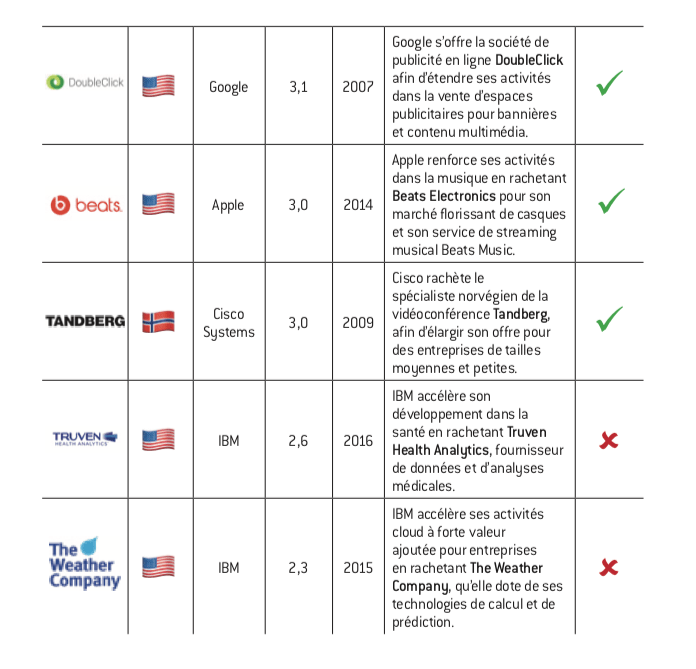

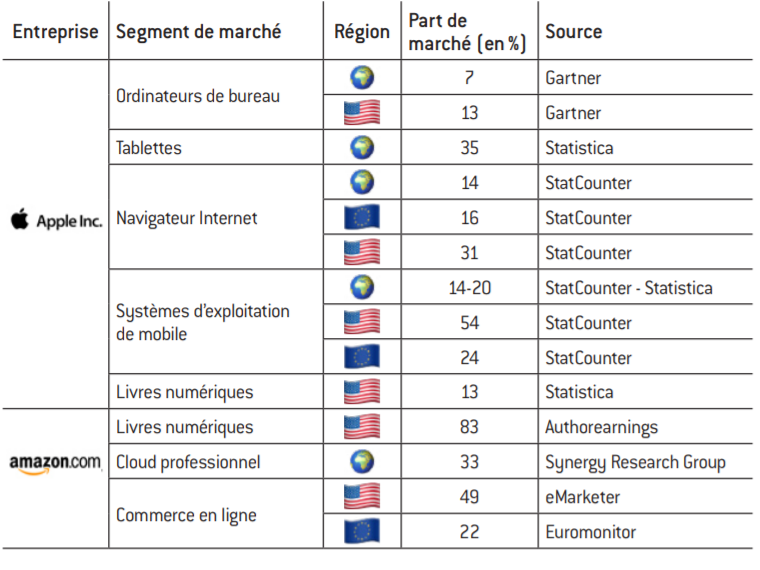

Revoir les seuils de notification de concentration

On constate ainsi que la majeure partie des acquisitions stratégiques réalisées par les Big Tech ne sont même pas étudiées par la Commission européenne28. La raison ? Ces concentrations ne font pas l’objet d’une notification à l’autorité européenne car elles ne satisfont pas aux critères de seuils de notification. Le graphique 8 montre par ailleurs que la part des concentrations notifiées à la Commission européenne a tendanciellement diminué depuis le début des années 2000.

Graphique 8 : Concentrations recensées vs concentrations notifiées à la Commission européenne (en nombre de transactions)

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Notons que l’Allemagne a pris le parti d’introduire des seuils liés au montant de la transaction pour la même raison en 2014.

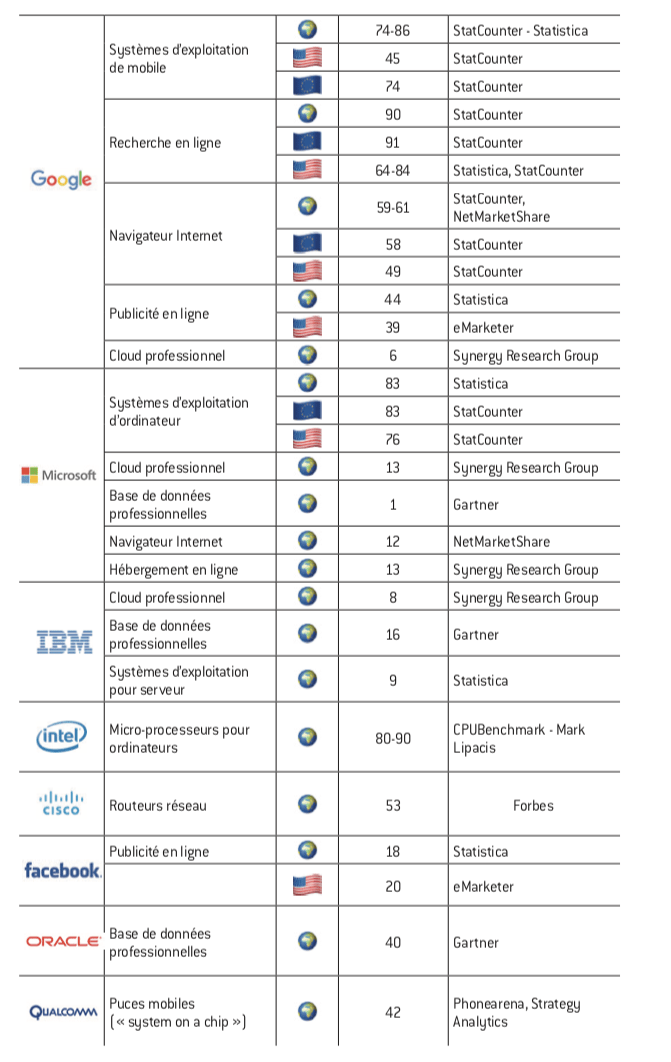

Nous présentons dans le tableau 1 un comparatif succinct des règles de notification des concentrations au niveau fédéral américain et communautaire européen. Une différence majeure s’en dégage : les critères européens reposent sur le chiffre d’affaires des entités, tandis que les seuils américains se basent sur la valeur des transactions. Dès lors, rien de surprenant à ce que l’acquisition d’Instagram par Facebook en avril 2012 n’ait pas été notifiée à la Commission européenne en dépit de son importance stratégique : le réseau social ne générait tout simplement pas encore de revenus à l’époque. Pour cette même raison, l’acquisition de Waze par Google est une autre concentration horizontale majeure (la start-up israélienne étant un concurrent direct et sérieux du navigateur proposé par Google Maps) qui n’a pas pu être examinée par la Commission européenne.

On comprend ainsi les limites de seuils basés exclusivement sur le chiffre d’affaires. Dans l’univers des nouvelles technologies, les perspectives de croissance d’entreprises prometteuses se caractérisent souvent bien plus par leur nombre d’utilisateurs ou par la quantité de données dont elles disposent que par les revenus de leurs ventes. La valeur d’une opération de fusion- acquisition intégrant toute l’information disponible et reflétant les analyses prospectives des investisseurs, on peut légitimement la considérer, de l’extérieur, comme la meilleure anticipation possible des perspectives de croissance de l’entité ciblée. Nous suggérons donc de réviser le droit européen afin de prendre en compte, sur le modèle américain, la valeur des transactions dans les seuils de notification29.

Tableau 1 : Comparatif des conditions de notification des concentrations (États-Unis vs Union européenne)

Copyright :

© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018

Rachat qui soulevait pourtant des questions importantes en matière de concurrence dans le domaine de l’écoute musicale en ligne. La Commission européenne l’autorisa inconditionnellement le 6 septembre 2018, après six mois d’enquête.

31. Ben Thompson, « Why Facebook Shouldn’t Be Allowed to Buy tbh », stratechery.com, 23 octobre 2017.

Donner un pouvoir d’autosaisine à la Commission européenne

Les cas ne requérant pas de notification auprès des autorités européennes peuvent être, selon les droits nationaux des États membres, notifiés à et revus par des autorités nationales. La Commission européenne ne peut se saisir d’une concentration ne satisfaisant pas aux seuils européens : le dossier doit lui être renvoyé par des autorités nationales ou bien être notifié par l’entreprise elle- même (alors que rien ne l’y oblige juridiquement). Notons ainsi, par exemple, que la Commission européenne n’aurait pas pu enquêter sur le rachat de Shazam par Apple si l’affaire ne lui avait pas été transmise par sept autorités nationales30.

Politiquement, il paraît très délicat de proposer que la Commission européenne puisse, comme c’est le cas pour l’antitrust, s’autosaisir de n’importe quel dossier de concentration, a fortiori si son intervention venait « dessaisir » automatiquement les autorités nationales concernées. De nombreux États verraient probablement d’un mauvais œil une telle immixtion de Bruxelles dans des affaires qu’ils pourraient considérer, à juste titre dans certains cas, comme relevant du périmètre national. A minima, nous pensons que la Commission européenne devrait pouvoir étudier toute concentration ne faisant pas l’objet d’un examen par une autorité nationale. Cela revient à donner à la Direction générale de la concurrence le pouvoir discrétionnaire d’enquêter sur n’importe quelle transaction qui n’atteindrait pas les seuils mentionnés précédemment, sous réserve qu’une autorité nationale compétente ne se soit préalablement pas emparée du cas. Grâce à ce pouvoir, la Commission européenne pourrait enquêter sur certaines opérations, en apparence modestes, voire insignifiantes, de par le chiffre d’affaires de la cible ou la valeur de la transaction mais qui peuvent en réalité s’avérer hautement stratégiques pour les acquéreurs si elles viennent renforcer ou contribuer à constituer des positions dominantes. Pour prendre un exemple récent, mentionnons le rachat par Facebook du réseau social américain To Be Honest (TBH) pour une somme avoisinant probablement 80 millions de dollars31. Après seulement trois mois d’existence, TBH comptabilisait plusieurs millions d’utilisateurs actifs mais ne réalisait encore aucun revenu. Constatant la croissance fulgurante du réseau, plusieurs observateurs y voyaient déjà un potentiel nouveau Snapchat. Moins d’un an après son rachat, Facebook a annoncé mettre fin au développement de TBH. On peut se demander a posteriori si cette acquisition n’a pas été réalisée dans le seul objectif de prévenir l’émergence d’un potentiel concurrent et si, de fait, le régulateur n’aurait pas dû la bloquer en amont.

Il existe toutefois une exemption de notification pour les prises de participations minoritaires à vocation d’investissement représentant moins de 10% des droits de vote.

Jon Russell, « Toshiba chip business set for $18B sale to Bain-led group backed by Apple », techcrunch.com, 28 septembre 2017.

Contrôler les prises de participations

Il faut d’autre part noter que le droit européen ne prévoit la notification d’une opération qu’en cas de concentration, autrement dit uniquement si celle-ci implique un changement de contrôle. Il s’agit là d’une autre différence majeure avec le droit antitrust américain, qui ne prend pas en compte le degré de contrôle acquis dans l’entreprise cible dans les seuils de notification32. Certaines prises de participation minoritaire peuvent pourtant soulever des questions de concurrence. En 2017, Apple a ainsi acheté au sein d’un consortium une partie des activités de cartes mémoires de Toshiba, qui s’avère être le deuxième fournisseur mondial des producteurs d’ordinateurs et de smartphones33. Les actionnaires minoritaires peuvent bien entendu influencer les orientations stratégiques des firmes et bénéficient par ailleurs d’un accès privilégié à l’information les concernant. En conséquence, nous proposons d’adapter la législation européenne afin de prendre en compte les prises de participations minoritaires, à l’instar du droit américain. Cela signifierait concrètement que l’impératif de notification s’étendrait aux transactions sans prise de contrôle. Afin de ne pas inonder l’autorité administrative d’informations présentant un intérêt limité, il semble pertinent de définir, comme aux États-Unis, un seuil d’acquisition de droits de vote en deçà duquel la notification ne serait pas obligatoire.

Renforcer la mise en application du droit de la concurrence

« In terms of whether Instagram may have the potential to compete with Facebook’s photo sharing app for advertising revenue, one third party told the OFT that it does not consider that Instagram provides significant marketing opportunities » (cité in John Constine, « Why The OFT And FTC Let Facebook Buy Instagram: FB Camera Is Tiny, IG Makes N° Money, And Google », techcrunch.com, 23 août 2012.

Notons que cette concentration n’exigeait pas une notification à la Commission européenne (car se situant en dessous des seuils limites). L’entreprise de Menlo Park a préféré la notifier d’elle-même pour ne pas avoir à subir un processus d’examen avec trois autorités nationales différentes.

Voir Jorge Valero, « Google contraint d’ouvrir son comparateur d’achat en ligne à la concurrence », euractiv. com, 28 septembre 2017.

Ibid.

Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.

a. Combattre les asymétries entre régulateur et régulé

La bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La rapidité du changement technologique propre à l’industrie des nouvelles technologies vient donc considérablement compliquer le travail des autorités de concurrence.

Compétences

La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masses ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.

Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook34. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué des compétences nécessaires pour mener à bien son étude.

Autre exemple, au cours de l’examen de l’acquisition de WhatsApp en 201435, Facebook a assuré aux fonctionnaires de la Commission européenne qu’il était techniquement impossible d’appairer automatiquement les comptes des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp. Le décalage manifeste entre l’information communiquée à l’autorité et la réalité technique bien connue des ingénieurs de la firme n’est apparu que deux ans plus tard, lorsque Facebook a commencé à intégrer les deux plateformes et à lier les comptes des utilisateurs grâce à un algorithme reposant simplement sur les numéros de téléphone. La Commission européenne a réagi en 2017 en infligeant une amende de 110 millions d’euros à la firme de Menlo Park pour transmission d’informations erronées pendant l’enquête. Si cette amende paraît dérisoire au regard de l’enjeu, l’exemple révèle avant tout l’absence d’autonomie de l’autorité administrative sur le plan technique.

Enfin, dans la même veine, la Commission européenne a dû s’offrir les services de deux sociétés d’audit afin de surveiller, pendant les cinq prochaines années, la mise en application par Google de sa décision concernant Google Shopping36. La commissaire à la concurrence Margrethe Vestager l’a reconnu elle-même : « Il est très important de nous entourer des bonnes personnes pour nous aider à cette surveillance37. »

Autrement dit, les autorités antitrust font face à un problème de compétences dans les dossiers concernant les nouvelles technologies. Pour remédier à cela, nous proposons que la Commission européenne se dote d’une « Task Force Tech » composée d’ingénieurs spécialisés et de professionnels du secteur. Les services de la Commission européenne pourraient s’appuyer sur cette équipe pour étayer leurs enquêtes. Par ailleurs, cette même équipe pourrait pallier une autre faiblesse des autorités antitrust ayant trait à l’insuffisante proactivité du contrôle. Du fait de la complexité et de l’instantanéité des transactions à l’ère du numérique, les abus de position dominante peuvent être subtils, momentanés, et donc très difficiles à repérer. Comme l’illustrent les exemples des techniques de prédation supposément utilisées par Amazon pour faciliter le rachat de concurrents (Zappos, Quidsi) ou des méthodes discriminantes qu’auraient pu employer Google dans l’affichage de ses résultats (Yelp), l’identification des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des nouvelles technologies, notamment de l’Internet, nécessite des capacités de surveillance en temps réel et une grande réactivité. Dans bien des cas, la capacité de détection des abus semble donc devoir reposer sur des techniques de web scraping ou des algorithmes de suivi et l’analyse qui s’ensuit sur de puissants outils de traitement et de visualisation des données. Une Task Force Tech pourrait aider la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur ces questions.

Pour plus d’informations, voir l’annexe E, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.

Moyens

Au-delà de la question de la compétence technique de l’autorité administrative se pose celle de ses moyens. Une analyse rapide des dernières enquêtes de la Commission européenne ayant abouti à une sanction administrative38 montre une durée moyenne de plusieurs années entre l’ouverture de l’enquête et la décision administrative. Une part de ce temps est incompressible car il correspond à des contraintes légales. Avant de rendre juridiquement contraignant un accord trouvé avec une entreprise suspectée de pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne doit par exemple publier le projet d’accord et donner au moins un mois aux tierces parties intéressées pour faire part d’éventuelles observations. Cependant, ces durées légales n’expliquent qu’une faible part du temps de latence entre l’ouverture d’une enquête et sa conclusion. L’essentiel est dû au temps de l’enquête elle-même. Le secteur des nouvelles technologies se distinguant par des cycles d’innovation très courts, une situation anticoncurrentielle est d’autant plus dommageable qu’elle bloque potentiellement l’émergence de nombreuses innovations. De fait, la longueur des délais d’enquête est particulièrement problématique. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il conviendrait de renforcer les équipes travaillant sur ces dossiers. Compte tenu des coûts pour l’économie des abus de position dominante, il s’agit sans nul doute d’un investissement rentable pour le contribuable.

Ajoutons à cela que les sanctions administratives prononcées à l’encontre des Big Tech font quasi systématiquement l’objet d’une procédure d’appel. Ces recours devant le Tribunal de l’Union européenne voire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prennent plusieurs années et continuent d’occuper les équipes de la Direction générale de la concurrence. Ainsi, par exemple, le cas d’Intel, condamnée par la Commission européenne à une amende de 1,06 milliard d’euros en 2009, n’est toujours pas clos. Le tribunal a d’abord confirmé la sanction de la Commission européenne en 2014, avant que la CJUE décide d’annuler le jugement et de renvoyer le dossier devant le même tribunal. Nous y voyons là une raison supplémentaire d’augmenter les ressources de l’autorité administrative afin d’accélérer ses processus de décision.

Signalons toutefois qu’une remise en cause de ce paradigme semble progressivement se dessiner, notamment grâce aux travaux et initiatives de think tank ou centres de recherche libéraux (Stigler Center, Open Markets Institute, The New Center) et d’intellectuels comme Luigi Zingales ou Guy Rolnik.

Voir Robert Bork, The Antitrust Paradox, The Free Press, 2e éd., 1993.

Montant exact non dévoilé mais estimé au-delà de 500 millions de dollars. Voir Catherine Shu, « Google Acquires Artificial Intelligence Startup DeepMind for More Than $500M », techcrunch.com, 27 janvier 2014.

Voir Sam Shead, « Google Trusts DeepMind AI To Manage Data Centre Cooling », forbes.com, 18 août 2018.

Pour un récapitulatif des décisions de la Commission européenne sur les concentrations, voir l’annexe F, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site fondapol. org. Cette sélection contient toutes les autorisations conditionnelles prononcées par la Commission européenne sur les transactions impliquant les géants technologiques. Il convient de noter que la situation aux États-Unis est similaire : des concentrations importantes ne font pas même l’objet d’une enquête formelle de la FTC ou du DoJ (exemple : l’acquisition de YouTube par Google en 2006).

En l’occurrence, la plupart des pratiques anticoncurrentielles précédaient le rachat par Google. Il n’empêche que l’ajout d’une conditionnalité à l’approbation de la fusion aurait semblé légitime.

b. Placer l’innovation au cœur de la politique antitrust

Parallèlement à l’augmentation des moyens de contrôle et de sanction des autorités, un travail conceptuel d’adaptation des analyses antitrust aux réalités du monde numérique doit également être mené. Nous touchons là au contenu des enquêtes à proprement parler.