Les pogroms en Palestine avant la création de l'État d'Israël (1830-1948)

La condition juive dans les sociétés musulmanes est dominée par la précarité

Les pogroms au XIXe siècle sous l’Empire ottoman

Le progressisme de Méhémet-Ali et la réaction arabe : le pogrom de 1834

Les pogroms d’août 1838

L’effondrement de l’Empire ottoman et l’islamisation de l’antisionisme

L’apparition des thèmes de l’antisémitisme occidental

Les pogroms de 1920 et 1921

Les pogroms de 1929 et le rôle du grand mufti

La commission d’enquête britannique et les témoignages sur les pogroms de 1929

Le refus arabe du mandat britannique et les pogroms de 1936-1948

1936, début de la « grande révolte arabe » contre le mandat britannique et le mouvement sioniste

Le plan Peel pour le partage de la Palestine et le refus arabe

1947, le plan de partage des Nations unies. Nouveau refus arabe et nouveaux pogroms

La « bataille des routes » met le camp sioniste au bord de la défaite

Le plan Dalet d’avril 1948. Rompre l’encerclement et assurer la continuité territoriale du futur État juif

Résumé

Le 7 octobre 2023, un pogrom a eu lieu en Israël pour la première fois depuis la création de l’État juif. Selon l’AFP, le massacre antisémite perpétré par l’organisation terroriste Hamas a fait 1.160 victimes, en majorité des civils, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, tous morts dans des conditions atroces, souvent après avoir été violés, torturés. Les terroristes ont pris en otages quelque 250 personnes, certaines ont été libérées, en échange de prisonniers, d’autres personnes sont mortes durant leur captivité sans que l’on puisse en connaître le nombre au moment de publier cette étude.

Cet acte d’une violence inouïe n’a pas suscité les élans de solidarité que l’on pouvait attendre, notamment eu égard à l’histoire, soixante-dix-neuf ans après le premier procès de Nuremberg. Au contraire, on a vu rapidement surgir un argument plus ou moins assumé établissant un lien de cause à effet entre la politique israélienne dans les territoires palestiniens et la violence du 7 octobre 2023.

Or, un retour par l’histoire sur les relations entre les communautés juives et arabes de Palestine montre que dans le siècle précédant la création de l’État d’Israël, la Palestine a été le théâtre de nombreux pogroms d’une violence comparable à celle du 7 octobre. Entre 1830 et 1948, la répétition de ces massacres visait à contraindre les Juifs de Palestine de quitter cette terre, à dissuader ceux qui avaient été persécutés en Europe de venir s’y réfugier et finalement à empêcher par les moyens les plus violents la création d’un « Foyer national juif ».

L’étude de Georges Bensoussan rappelle qu’un antisémitisme meurtrier s’est abattu sur les Juifs de Palestine bien avant la création d’un État juif. On ne peut comprendre le pogrom du 7 octobre 2023 si on ne le situe pas dans cette histoire d’une violence antijuive sans limite en Palestine. Cette réalité doit être prise en compte par les tenants d’une « solution à deux États ».

Dominique Reynié

Georges Bensoussan,

Historien

Radiographie de l’antisémitisme en France - édition 2019

Radiographie de l’antisémitisme en France - édition 2022

L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nouveaux éclairages

Violence antisémite en Europe 2005-2015

France : Les juifs vus par les musulmans. Entre stéréotypes et méconnaissances

Juifs en prière devant le Mur des lamentations à Jérusalem, illustration tirée de l’ouvrage Those Holy Fields : Palestine, illustrated by pen and pencil de Samuel Manning, publié en 1873.

Georges Bensoussan est l’auteur des ouvrages Les Origines du conflit israélo-arabe (1870-1950), Paris, PUF, Collection Que sais-je?, 2023 ; Les Juifs du monde arabe : la question interdite, Paris, Odile Jacob, 2017 ; Juifs en pays arabes : le grand déracinement, 1850-1975, Paris, Tallandier, 2012 ; Une histoire intellectuelle et politique du sionisme : 1860-1940, Paris, Fayard, 2002.

Albert Memmi, Juifs et Arabes, Gallimard, 1974.

« La fameuse vie idyllique des Juifs dans les pays arabes, c’est un mythe ! La vérité, puisqu’on m’oblige à y revenir, est que nous étions d’abord une minorité dans un milieu hostile. […] Jamais, je dis bien jamais […], les Juifs n’ont vécu en pays arabes autrement que comme des gens diminués. […] Les masses musulmanes, poursuivait-il, ont été parmi les plus pauvres de la planète. Et les nôtres ? Qui a pu visiter l’un de nos ghettos sans effroi ? Pourquoi n’aurions-nous pas, nous aussi, une ardoise à présenter au monde ? Les Arabes furent colonisés ; c’est vrai. Mais nous, donc ! Qu’avons-nous été, pendant des siècles, sinon dominés, humiliés, menacés et périodiquement massacrés ? Et par qui ? N’est-il pas temps que l’on nous entende là-dessus : par les Arabes musulmans !1 ».

Albert Memmi

La condition juive dans les sociétés musulmanes est dominée par la précarité

La condition juive dans les sociétés musulmanes est encadrée par la dhimma qui institue pour les chrétiens et les Juifs le statut de dhimmi. Un dhimmi est un « protégé » (c’est le sens du mot en arabe), et en tant que tel, c’est un sujet inférieur et soumis, bridé par une kyrielle de mesures discriminatoires et fiscales. Selon les islamologues Janine et Dominique Sourdel, la dhimma s’appuie en premier lieu sur un verset du Coran : « Combattez ceux qui ne croient point en Dieu ni au Dernier Jour, qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son Envoyé ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de Vérité, parmi les détenteurs de l’Écriture, jusqu’à ce qu’ils paient la jizya, en compensation pour ce bienfait et en raison de leur infériorité » (Coran, IX, 29). Avec pour conséquence, notent les deux auteurs du Dictionnaire historique de l’islam, une société à deux niveaux : « niveau des maîtres, d’une part, que distinguait avant tout leur appartenance à l’islam, et niveau des non-musulmans, d’autre part, qui ne jouissaient point des mêmes droits2 ». Cette société « portait en elle des germes d’intolérance qui allaient, à toute époque et en toute région, caractériser les États musulmans rigoristes confrontés au problème des minorités confessionnelles3 ».

Au XIXe siècle, un nombre important de témoignages sur la vie juive en terre arabo-musulmane fait état d’une condition caractérisée en premier lieu par le mépris. « Le Juif c’est la bête sur laquelle on cogne à tout propos, pour un rien, pour calmer ses nerfs, pour apaiser sa colère » témoigne en 1910 un voyageur occidental au Yémen4. Entre Juifs et arabo-musulmans, la coexistence, fragile, demeure à la merci du moindre incident, en particulier lorsque les Juifs oublient ce que la société musulmane nomme « le sens de leur humilité ». La violence, codifiée, maintient chacun à sa place au risque, sinon, de répandre le sang.

À partir de l’étude des archives des tribunaux islamiques en Palestine, l’historien israélien Amnon Cohen restitue la réalité de la condition des dhimmis juifs avant les débuts du sionisme, des sources judiciaires et administratives qui s’étalent sur presque six-cents ans, du prophète jusqu’à Saladin au XIIe siècle. Ces documents attestent que ce qu’on nomme le « pacte d’Omar », c’est-à-dire la codification de la dhimma, « avait conservé pour de nombreuses générations un caractère incontestable ». Mais contrairement à sa dénomination officielle, le « pacte d’Omar » n’est pas un traité signé entre deux parties. Il ne fait pas l’objet d’une négociation, c’est une contrainte exercée sur des populations soumises.

La dhimma s’inscrit d’abord dans l’espace par la séparation radicale avec la majorité musulmane. Par exemple, dans les bains publics à Jérusalem où tous les habitants sont autorisés à se rendre, il faut continuer à distinguer le Juif du musulman. Dans la vie courante, le Juif doit porter un turban jaune. Le retirer ou porter une autre couleur est interprété comme la volonté de se faire passer pour un musulman. Les femmes juives doivent porter un vêtement ou un morceau de tissu jaune pour être distinguées des musulmanes. La nudité des bains publics oblige donc à un autre signe distinctif : le Juif qui y entre doit être muni d’une clochette qui signale son arrivée. Enfin, alors que chaque client des bains publics reçoit une serviette, il est d’usage de réserver aux Juifs les serviettes les plus élimées et usées jusqu’à la corde. Les bains publics sont un exemple parmi d’autres, et donc emblématiques du système radical de ségrégation que signifie une dhimma qui embrasse tous les aspects de l’existence.

Les pogroms au XIXe siècle sous l’Empire ottoman

Abraham Yaari, Massaot Eretz Israel ( Voyages en Eretz Israel), en hébreu, Ramat Gan, éditions Massada, 1976, cité in Renée Neher-Bernheim, La Vie juive en Terre sainte 1517-1918, Calmann-Lévy, 2001, p. 118-119.

Au XIXe siècle, sous l’Empire ottoman, les Juifs de Palestine résident principalement à Jérusalem, Safed et Tibériade. Haïfa et Saint-Jean-d’Acre comptent de plus petites communautés. À Jérusalem, comme souvent dans l’espace arabo-musulman, la condition juive est marquée par un climat d’humiliation et de crainte diffuse dont témoigne au XIXe siècle le voyageur juif Abraham Yaari dans son livre Voyages en Eretz Israel5 : « Les Arabes sont violemment hostiles aux Juifs, et persécutent les enfants d’Israël dans les rues de la ville. Si un notable ou même des gens de basse classe portent la main sur des Juifs, nous n’avons pas le droit de porter en réponse la main sur eux, que ce soit des Arabes ou des Turcs, car ils sont de même religion. Si un Juif est frappé, il doit prendre une attitude de suppliant et ne pas riposter par des paroles méchantes, de peur de recevoir encore plus de coups, car, à leurs yeux, nous sommes des gens de rien. Les séfarades se comportent comme cela parce qu’ils en ont déjà l’habitude. Mais les ashkénazes ne sont pas encore habitués à être frappés par les Arabes, et ils répondent par des injures s’ils peuvent parler leur langue. Sinon, ils gesticulent en colère, et alors ils reçoivent encore plus de coups. […] C’est la même chose pour les incirconcis (c’est-à-dire les chrétiens) qui sont en exil [sic] comme les Juifs, sauf que les incirconcis ont beaucoup d’argent, car ils en reçoivent des royaumes d’Europe, et avec cet argent ils peuvent soudoyer les Turcs. Les Juifs n’ont pas assez d’argent pour faire de même, ils sont donc encore un peu plus « en exil » ».

En 1831, la « Syrie du Sud » (c’est ainsi qu’on désigne en terre arabe la province que les Occidentaux dénomment « Terre sainte » ou Palestine) et dont Safed fait partie, est annexée par Méhémet-Ali, vice-roi d’Égypte. La communauté juive de Safed, l’une des plus importantes du pays, est depuis longtemps à majorité juive comme en témoigne vers 1625 l’orientaliste italien Franciscus Quaresmius qui écrit de Safed qu’elle est « habitée principalement par les Hébreux, où ils ont leurs synagogues et leurs écoles ». La communauté se renforce avec l’arrivée de Juifs russes (1776-1781) puis de Juifs originaires de Lituanie (1809-1816).

Le progressisme de Méhémet-Ali et la réaction arabe : le pogrom de 1834

Le vilayet est une subdivision administrative de premier ordre de l’Empire ottoman.

Abraham Yaari, Letters from the Land of Israel (Igrot Ereṣ Yiśra’el ), Ramat Gan, Massada, 1971, p. 358, et cité dans dans R. Neher Bernheim, La vie juive en Terre sainte, Calmann-Lévy, 2001, p. 171.

Les Druzes sont un mouvement religieux issu de l’ismaélisme, lui-même une sous-branche de l’obédience chiite. Voir larousse.fr [en ligne].

Safed fait partie du vilayet6 (wilaya en arabe) de Sidon, et les Juifs du vilayet résident principalement à Safed et à Tibériade. À partir de 1831, la gouvernance égyptienne de la « Palestine », déléguée par Méhémet-Ali à Ibrahim Pacha, entraîne une modernisation qui bouleverse les équilibres sociaux traditionnels entre les communautés, et, in fine, un soulèvement de la population rurale arabe qui va focaliser sa violence sur les Juifs.

L’une des principales décisions de Méhémet-Ali est en effet de favoriser les Juifs et les chrétiens, jusque-là laissés-pour-compte, dans la gestion et l’administration de ses provinces, y compris de la vallée du Nil et de la « Palestine ». Il cherche également à s’entourer de nombreux Occidentaux pour mener à bien des réformes d’importance et des travaux de grande envergure.

C’est donc sous son règne que les Juifs ashkénazes obtiennent l’annulation du décret ottoman qui leur interdisait de s’installer à Jérusalem. De là, la colère des principaux notables, aussi bien des dignitaires religieux islamiques que des chefs ruraux locaux qui, de Naplouse à Hébron, et de Jérusalem à Jaffa voient leur pouvoir désormais strictement contrôlé par l’administration de Méhémet-Ali d’Égypte et non par Istanbul. Plus encore, envoyé par Méhémet-Ali, le gouverneur Ibrahim Pacha met en œuvre une réforme fiscale capitale qui introduit l’égalité devant l’impôt : de quoi ulcérer les privilégiés ramenés au droit commun, et bouleverser l’équilibre social dès que ces derniers ne pourront plus vivre, comme jadis, de l’impôt payé par les non-musulmans. S’ajoutent à cela de nouvelles taxes sur les récoltes, en particulier sur les récoltes d’olives qui demeurent une production majeure de la région.

Enfin, poursuivant dans la même veine réformatrice, Ibrahim Pacha instaure la conscription obligatoire par tirage au sort pour toute la population. C’est un motif de mécontentement supplémentaire dans une paysannerie massivement majoritaire. Cette politique d’ouverture à l’égard des minorités chrétiennes et juives provoque le courroux à la fois des milieux conservateurs et populaires, soudain contraints d’admettre la disparition de la condition discriminée des Juifs qui constituait jusque-là la seule marque de leur supériorité présumée. Ils fomentent et dirigent alors une insurrection pour s’en débarrasser en visant les non-musulmans et, en particulier, les Juifs qui vont en payer le prix fort. C’est dans ce contexte qu’au mois de mai 1834, la révolte éclate dans les régions de Naplouse, Hébron, Bethléem et Safed. Les paysans, furieux, probablement excités par un prédicateur local du nom de Muhammad Damoor qui s’autoproclame « prophète islamique », s’attaquent aux Juifs, détruisent leurs maisons et multiplient toutes sortes de violences. Le pogrom proprement dit débute le 15 juin 1834. Il dure trente-trois jours. C’est un carnage. Les villageois arabes et bédouins ainsi que les habitants de Safed (dont des Turcs) qui se sont armés, massacrent les Juifs et violent leurs femmes. On compte probablement plus de cinq-cents morts. Les synagogues sont pillées avant d’être incendiées, les objets précieux volés ou détruits. Dans son livre Les événements du temps (Korot Ha Itim), le rabbin Menahem Mendel de Kamenitz témoigne de ces violences : « Le dimanche 18 Sivan, les pillards en provenance des villages voisins (de Safed) se sont déchaînés. Les habitants d’autres localités se sont joints à eux. Avec des épées et des outils meurtriers, ils se sont jetés sur les Juifs, les ont écrasés par terre, leur ont arraché leurs vêtements, aux hommes comme aux femmes, les ont chassés tout nus de la ville et ont mis à sac leurs possessions. Il n’en est rien resté. Ils ont même lacéré les rouleaux de la Torah ainsi que les talettim et les tefilin7. »

De sa cachette, le rabbin Israël de Shklov fait parvenir plusieurs lettres aux consuls d’États étrangers en poste à Beyrouth. Il les informe en détail des épreuves endurées par plusieurs de leurs ressortissants, sujets juifs « protégés » par des puissances étrangères. En réaction, les consuls encouragent Ibrahim Pacha à se rendre à Safed pour y mater la rébellion. Celui-ci charge de cette mission l’émir des Druzes8, Emir Bashir qui, depuis le Liban où il réside, descend en Galilée. À la mi-juillet 1834, l’émeute reflue et la plupart des émeutiers s’enfuient. Plusieurs de leurs chefs, arrêtés, sont exécutés en pleine rue. Quand les Juifs de Safed retournent chez eux pour récupérer ce qui a échappé au pillage et à la destruction, et en dépit de l’aide fournie par les consuls à leurs sujets les plus démunis, la plupart d’entre eux se retrouvent ruinés, ayant sauvé moins de 10% de la valeur de leurs biens. La seule imprimerie hébraïque de toute la province de Syrie – Palestine, qui avait été mise sur pied trois ans plus tôt par un Juif ashkénaze, (Israël Bak, 1797-1834), est détruite.

La violence déborde rapidement Safed et gagne la Judée, plus au sud. Ibrahim Pacha rassemble quelques milliers de soldats égyptiens et marche vers Jérusalem. Le cheminement est extrêmement difficile, entravé par les insurgés maîtres des villages qui surplombent la route. Arrivé dans la ville sainte, Ibrahim Pacha libère six-cents soldats égyptiens qui s’étaient enfermés dans la citadelle et brise finalement la révolte. Les autorités ottomanes, elles, avaient laissé faire les émeutiers.

Les pogroms d’août 1838

Renée Neher-Bernheim, op. cit., p. 173.

Le pogrom de 1834 connaît une réplique en août 1838. Pendant trois jours, les Druzes descendus des hauteurs du Hauran et du Liban, assistés des Arabes, se révoltent à leur tour contre le pouvoir égyptien et pillent à nouveau la communauté juive de Safed. On assiste à la même désolation qu’en 1834. Des Juifs sont égorgés, des maisons pillées, des synagogues profanées, des femmes violées. De nombreux Juifs s’enfuient vers Saint-Jean-d’Acre ou Jérusalem, laissant dans la ville moins de mille familles. Le futur secrétaire du grand philanthrope juif anglais Sir Moses Montefiore, Louis Loewe, est alors en Palestine. Il apporte son témoignage : « En plus de tout ce qu’ils ont pillé, les Druzes exigent des Juifs une somme équivalente à 2.500 livres anglaises que, bien entendu, les Juifs n’étaient pas en mesure de payer. Les Druzes s’emparent alors du rabbin qui dirige la communauté ashkénaze, un vieillard, ils lui attachent les mains et les pieds et placent la lame d’une épée nue sur son cou. Ils menacent de lui couper la tête si l’argent ne leur est pas versé immédiatement. Celui-ci ne demande pas qu’on épargne sa vie qu’il est prêt à sacrifier pour sauver sa communauté. Tout ce qu’il demande, c’est qu’on verse un peu d’eau propre sur ses mains pour qu’il puisse dire une prière et proclamer que Dieu est juste dans toutes ses voies. Alors, tous les présents lancent un cri déchirant, et les Druzes eux-mêmes semblent avoir été touchés. Ils retirent l’épée et finissent par accepter un arrangement avec la communauté, lui donnant le temps de trouver à emprunter la somme exigée9. »

Les pogroms de Safed en 1834 et 1838 sont de nature confessionnelle comme le seront en 1860 les massacres des chrétiens du mont Liban perpétrés par des Druzes. Entre le 9 et le 17 juillet 1860, parties du Liban et des hauteurs du Golan, les émeutes gagnent Damas où près de six-mille chrétiens sont massacrés, près du tiers de la population chrétienne de la ville abandonnée aux assassins par le gouverneur ottoman, Ahmed Pacha. Ce massacre va précipiter l’exode des chrétiens vers l’Europe, l’Afrique et les Amériques, mais aussi vers l’Égypte, où de nombreuses familles chrétiennes d’origine syrienne et libanaise s’installent à la fin du XIXe siècle.

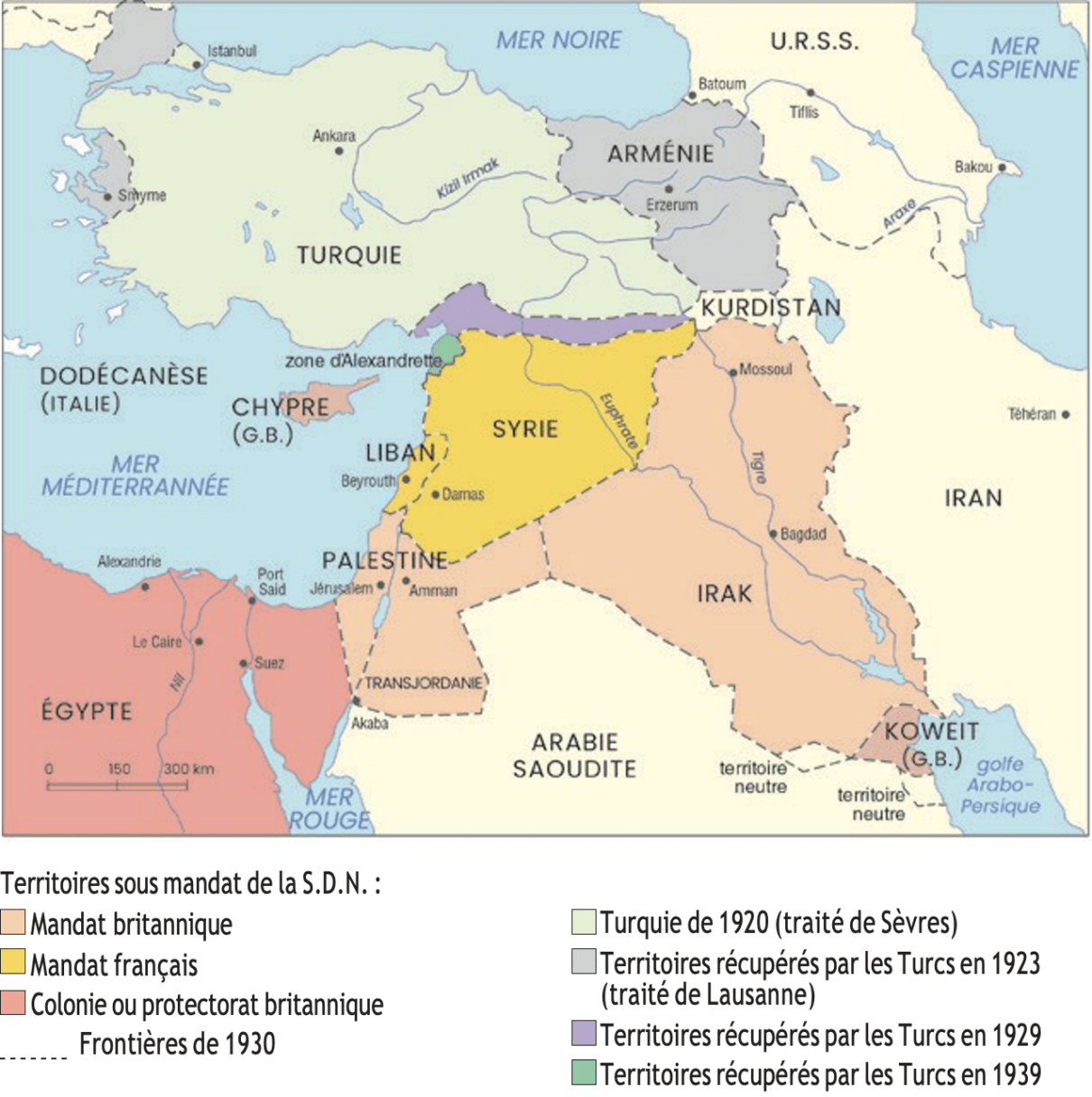

L’effondrement de l’Empire ottoman et l’islamisation de l’antisionisme

Quand l’Empire ottoman, allié des puissances centrales dans la Grande Guerre, s’effondre fin 1918, ses possessions arabes passent sous la souveraineté du Royaume-Uni et de la France. Décidé dès 1916 par les accords secrets franco-britanniques (dits Sykes-Picot), ce partage est validé par la conférence de San Remo (avril 1920). Il se traduit en juillet 1922 par l’attribution, via la Société des Nations, de deux mandats à la France (Syrie et Liban) et de deux autres au Royaume-Uni (Palestine et Mésopotamie).

En Palestine, par la déclaration Balfour (novembre 1917), Londres a promis l’édification d’un « foyer national pour le peuple juif ». Encadré par le mouvement sioniste né à la fin du XIXe siècle, ce « Foyer national » est d’emblée confronté à un refus arabe dont le rejet, de nature politique avant 1914, revêt à partir de 1920 une forme islamique épousant et redoublant l’antique rejet du Juif dans la société musulmane traditionnelle. En l’occurrence, ici, le rejet du dhimmi qui secoue la sujétion séculaire qui l’enferme et prétend à l’égalité de statut avec les musulmans.

L’apparition des thèmes de l’antisémitisme occidental

Nathan Weinstock, Terre promise, trop promise, Odile Jacob, 2011, p. 129.

Un affluent du Jourdain qui se jette dans le lac de Tibériade.

Nathan Weinstock, op. cit., p.131.

Nadine Picaudou, Les Palestiniens. Un siècle d’histoire. Le drame inachevé, Bruxelles, Éditions Complexe, 2003

Dans de nombreuses langues, y compris l’arabe, entre 1919 et 1928, et diffusés sur la planète entière.

Alors qu’avant 1914, la contestation arabe du sionisme, en particulier dans l’élite arabe chrétienne de Palestine, plus éduquée que la majorité musulmane sunnite, distinguait entre juif et sioniste, ce distinguo disparaît après la Grande Guerre avec l’islamisation de l’antisionisme. C’est ainsi que lors des premiers massacres perpétrés en 1920 à Jérusalem et en 1921 à Jaffa (Tel-Aviv), on entend « Les Juifs sont nos chiens », « Nous boirons le sang des Juifs » et non « Mort aux sionistes ! ». Un an auparavant, en 1919, des tracts distribués à Jérusalem et à Jaffa comparaient les « Juifs », et non les sionistes, à des « serpents venimeux10 ». La même année, des slogans strictement antijuifs appelaient à un bain de sang : « Le Yarmouk11 charriera du sang, mais la Palestine n’appartiendra pas aux Juifs »12.

Ce « rejet sans appel du sionisme »13 reproduit bientôt les thèmes les plus anciens de l’antisémitisme occidental familiers aux Arabes chrétiens. Alors que dans la suite immédiate de la Grande Guerre, une puissante vague d’antisémitisme balaie l’Europe et fait le succès des Protocoles des Sages de Sion14, en Palestine, le rejet du sionisme va faire de ce faux à visée antisémite d’origine russe une pierre angulaire de son discours. Nommé secrétaire d’État aux colonies en mars 1921, Winston Churchill se rend au Caire où il reçoit les délégués palestiniens qui, dans le mémorandum qu’ils lui remettent, reprennent à leur compte les principaux thèmes antisémites véhiculés par ce faux document. Ils le feront à plusieurs reprises encore durant l’entre-deux-guerres. De même qu’ils rappelleront aux Occidentaux la « mise à mort du Christ par les Juifs » et leur « tentative d’empoisonner le prophète ». Désormais, l’antisionisme arabe puise ouvertement aux sources de l’antisémitisme européen.

Les pogroms de 1920 et 1921

Au printemps 1920, le pèlerinage musulman de Nabi Mussa (le prophète Moïse), fixé au 4 avril, est concomitant cette année-là de la Pâque juive (Pessah). Dans le contexte de la déclaration Balfour et de la toute récente présence britannique, cette fête prend une tournure politique particulière parce qu’elle a été instituée par Saladin, le vainqueur des croisés qui en 1187, à la bataille de Hattin, avait permis aux musulmans de reconquérir Jérusalem. Ce vendredi 4 avril 1920 est jour de « grande prière ». Devant une foule exaltée (dont six-cents pèlerins entrés la veille dans la ville), le maire de Jérusalem appelle « à donner son sang pour la Palestine ». Et la foule de reprendre en chœur : « Nous boirons le sang des Juifs ». À son tour, le chef des pèlerins donne de la voix et hurle : « Égorgez les Juifs ! » (Itbah al Yahoud !). C’est le signal d’un déchaînement de violence qui va durer quatre jours (4-7 avril 1920) au cours desquels la foule va saccager, mutiler et tuer des Juifs sur son passage au cœur même de Jérusalem. Le contingent de police arabe, placé sous la direction des Britanniques, refuse d’intervenir et certains policiers arabes participent même à l’émeute. Plus de deux-cents Juifs sont blessés, le plus souvent à l’arme blanche. Six sont tués. De nombreuses femmes sont violées.

Les Britanniques nomment une commission d’enquête (dite commission Pallin) qui présente ses conclusions quelques mois plus tard. Elle rend les associations palestiniennes responsables des violences. Le pogrom a pour première conséquence de déraciner les Juifs installés depuis toujours dans la vieille ville de Jérusalem dont beaucoup vont gagner les quartiers ouest de la cité.

Un an plus tard, des violences éclatent à Jaffa, une ville mixte où cohabitent vingt-six-mille Arabes et seize-mille Juifs. À la suite d’une manifestation organisée le 1er mai (fête du Travail) par des manifestants juifs, communistes et socialistes qui s’affrontent comme souvent, des Arabes s’interposent. Étrangers à cette querelle, ils la transforment en pogrom, forçant les portes d’un foyer d’immigrants dont ils massacrent les habitants. Comme à Jérusalem l’année précédente, une partie des policiers arabes refusent d’intervenir, voire participent aux meurtres. Parmi les victimes, se trouve le père de la littérature hébraïque moderne, Yossef Haïm Brenner. Témoin des évènements, le traducteur du consulat de France rapporte le 5 mai 1921 : « la ville de Jaffa fut rapidement le terrain d’une sauvagerie extrême. Musulmans et chrétiens assommaient à coups de bâtons tous les Juifs qu’ils rencontraient sur le chemin15. »

A partir du 4 mai, l’émeute gagne les villes voisines où elle prend une allure plus dramatique encore. In fine, on déplore la mort de cinquante Juifs et de cinquante Arabes, ces derniers tués par la police britannique. Comme à Jérusalem l’année précédente, les émeutiers n’ont pas fait de distinction entre les Juifs installés là depuis des siècles et la récente immigration sioniste. Ils ne s’en prennent pas spécifiquement aux sionistes, mais aux Juifs. À partir de ces émeutes, la société juive de Palestine est étreinte par un sentiment de précarité. Elle prend conscience du caractère apparemment irréductible du refus arabe. En 1922, un journaliste juif en vue, Itamar Ben Avi, fils aîné du grand rénovateur de la langue hébraïque moderne, Eliezer Ben Yehouda, écrit : « Les vagues et les mers tourmentées de l’islam finiront par se déchaîner. Si nous ne parvenons pas à endiguer le flot au moyen d’un accord […], il nous inondera de sa colère. […] Tel-Aviv, dans toute sa splendeur, nos côtes et toutes leurs beautés seront anéanties16. »

Les pogroms de 1929 et le rôle du grand mufti

A contrario de la puissante famille Nashashibi qui représente davantage une bourgeoisie commerçante centrée autour de la plus grande ville de Palestine, Jaffa.

Nadine Picaudou, op. cit. p. 82. L’auteur précise même que c’est dès 1922 que le mouvement national palestinien a voulu faire de la Palestine « une cause panislamique », p. 83.

Cité in Benny Morris, Victimes. Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, Éditions Complexe, 2003, [première édition anglaise, 1999], p. 130.

Rapport transmis au Quai d’Orsay, cité in Henry Laurens, La Question de Palestine, tome 2, Fayard, 2002, p. 172.

La police britannique compte alors en Palestine, en tout et pour tout, deux-cent-quatre-vingt-douze agents.

Benny Morris, op. cit., p. 131.

Nommé (plus qu’élu) par les Britanniques au printemps 1921 au poste de mufti de Jérusalem, Amin al Husseini est le représentant d’un clan puissant et d’une Palestine rurale et archaïque17. Il va porter le conflit judéo-arabe sur le terrain religieux en faisant remonter les tensions par des provocations multipliées autour de la question du « Mur des lamentations » (Kotel Ha Maaravi).

Devant le Mur, les Juifs disposent, en effet, d’une surface restreinte pour prier, un passage large de quatre mètres environ. Il n’y a pas l’esplanade que l’on connaît aujourd’hui. Ce terrain étroit appartient à une fondation religieuse musulmane, c’est un bien Waqf et donc théoriquement inaliénable. C’est en vain que les Juifs tentent à deux reprises au moins de l’acquérir, en 1840 et en 1911. Après les Turcs, les Anglais vont opposer un même refus à toute proposition de cession.

A la tête du Conseil suprême musulman où les Anglais l’ont placé dès 1922 (après avoir été intronisé mufti de Jérusalem par les mêmes), le grand mufti de Jérusalem prend prétexte de « provocations juives » pour installer en novembre 1928 un « comité pour la défense des lieux saints musulmans à Jérusalem », Al Buraq al Sharif (dénomination arabe du mur occidental). Dans la foulée, il convoque une conférence islamique qui se tiendra dans la ville trois ans plus tard.

Au printemps 1929, après l’incident survenu l’année précédente au cours de la célébration du Yom Kippour, le grand mufti multiplie les provocations contre les Juifs. Les appels du muezzin se font les plus bruyants possibles au moment des prières juives par le biais d’une sonorisation poussée à fond. À d’autres moments clés de la liturgie juive, il fait organiser des cérémonies soufies, traditionnellement bruyantes (accompagnées de cymbales), juste à côté du Mur. Et pour perturber davantage encore les prières des fidèles, le grand mufti fait percer une entrée dans l’une des murailles perpendiculaires au Mur jouxtant l’esplanade des Mosquées (mont du Temple), transformant le lieu de prière juif le plus sacré en couloir sale et bruyant, jonché d’excréments, et sans cesse emprunté par les mules des commerçants musulmans.

En mai 1929, rassemblés devant le Mur, des fidèles juifs sont insultés et agressés à coups de pierres. Dans l’espoir de satisfaire les musulmans dont il craint une flambée de violence, le haut-commissaire britannique, John Chancellor se propose en juin 1929 de restreindre le droit d’accès des Juifs au Kotel («Mur des lamentations »). C’est peine perdue, car de nombreux responsables arabes ont alors compris que la haine confessionnelle est seule à même de relancer un mouvement national divisé et en perte de vitesse. S’ils parviennent à politiser la question religieuse, explique l’historienne Nadine Picaudou, cela pourrait devenir « un puissant outil de mobilisation des musulmans du monde18. »

Dans le même temps, les partisans du dirigeant sioniste Zeev Jabotinsky (dont le mouvement a quitté l’organisation sioniste quatre ans plus tôt) sont décidés à ne pas reculer. Ils exigent des Anglais que soit reconnu comme un droit, et non comme une tolérance, la présence des Juifs devant le Mur, une demande officiellement réitérée le 11 août 1929 par le congrès sioniste réuni à Zurich. Sur place, la tension monte à l’approche du Tisha Be Av, 9e jour du mois de Av (15 aout 1929), une journée de deuil dans la tradition juive qui commémore la destruction des deux Temples. La veille, le 14 août, trois-mille fidèles juifs s’étaient rassemblés devant le Mur. Dans la communauté arabe, la rumeur se répand selon laquelle les Juifs s’apprêteraient à marcher sur l’esplanade des Mosquées. Des tracts sont distribués dans la ville et dans les villages arabes alentour qui incitent à « attaquer les Juifs » et à gagner Jérusalem pour « sauver les lieux saints » [sic] de l’insulte lancée par les Juifs. « Ces actes barbares ont mis les cœurs en émoi, lit-on dans l’un de ces tracts, et le peuple a commencé à clamer « Guerre, Djihad, Rébellion ». […] Ô nation arabe, les yeux de tes frères en Palestine sont rivés sur toi […] et ils éveillent en toi les sentiments religieux et l’ardeur nationale pour que tu te dresses contre l’ennemi qui a bafoué l’honneur de l’islam, violé les femmes et tué veuves et nourrissons19. »

Le mouvement de Jabotinsky réagit en faisant défiler ses militants du Betar devant le Mur le 15 août (Tisha be’Av). Les jeunes du mouvement arborent le drapeau sioniste (bleu et blanc) en chantant « Le Mur est à nous ». Pour les musulmans, c’est une provocation qui dès le lendemain, le vendredi 16 août, entraîne une contre-manifestation au cri, identique, de « Le Mur est à nous » , mais ponctuée, quant à elle, d’appels à « égorger les Juifs ». Toutefois, les incidents restent limités en dépit du meurtre samedi 17 août d’un enfant juif battu à mort par son voisin arabe pour avoir tenté de récupérer son ballon tombé par erreur dans son jardin.

Pourtant, c’est dans la communauté arabe que la fièvre monte et que la rumeur se répand selon laquelle les Juifs s’apprêteraient à lancer l’assaut contre l’esplanade des Mosquées. En face, la communauté juive bruisse de rumeurs de massacres. Plusieurs jours durant, les esprits s’échauffent, chacun redoutant la grande prière du vendredi 23 août. D’autant que dès le jeudi 22, armés de bâtons et de couteaux, de nombreux villageois arabes ont afflué vers Jérusalem. Le vendredi 23, la situation dégénère. Dans la foule arabe descendue en nombre vers la ville sainte pour la « grande prière » du vendredi, le mot d’ordre se répand bien avant midi, avant la fin de la prière, d’« attaquer les Juifs ». Après la harangue de l’imam, les hommes sortent de la mosquée pour se lancer à l’assaut des quartiers juifs. C’est une foule bigarrée armée de bâtons, de poignards, de sabres, de gourdins, de massues et de fourches qui investit le quartier juif de la vieille ville (qui jouxte l’esplanade des Mosquées), frappant, mutilant, tuant les Juifs sur son passage avant de gagner le quartier de Méa Shéarim peuplé exclusivement de Juifs orthodoxes. « Ce furent des scènes de carnage, rapporte le 28 août le responsable du consulat de France à Jérusalem, Georges Achard, les Arabes égorgeant ou lapidant ceux qui se trouvaient devant eux, sans pitié pour les femmes et les enfants20. »

La police est débordée. Les forces britanniques21, réduites à moins d’une centaine de soldats, sont submergées en dépit des renforts envoyés les jours suivants. Des policiers arabes, pourtant fonctionnaires du gouvernement mandataire, refusent de tirer sur les émeutiers. La violence gagne Hébron le même jour. Là, le seul policier britannique présent dans la ville, Raymond Cafferata, témoignera de la collusion de nombreux policiers arabes avec les émeutiers (cf. infra).

À Jérusalem, alors qu’aucun policier anglais n’ouvre le feu, la Haganah (milice d’autodéfense juive formée en 1920 ; « Haganah » signifie défense en hébreu) parvient à protéger plusieurs quartiers juifs avec le concours de quelques Arabes chrétiens qui se portent au secours de leurs voisins juifs. « La simultanéité de plusieurs attaques armées contre des quartiers de la périphérie laissa supposer, aux Juifs du moins, écrit l’historien Benny Morris, l’existence d’une concertation et d’une préparation centralisée22. » Deux grandes bibliothèques juives sont détruites à Jérusalem, celle de Joseph Klausner et celle de S.J Agnon qui perd dans l’incendie plus de trois-mille documents rares sur l’histoire de la Palestine, cinq ans après avoir perdu sa bibliothèque à Berlin, dans un incendie également. Ce vendredi 23 août, dix-sept Juifs sont tués à Jérusalem et dans ses environs.

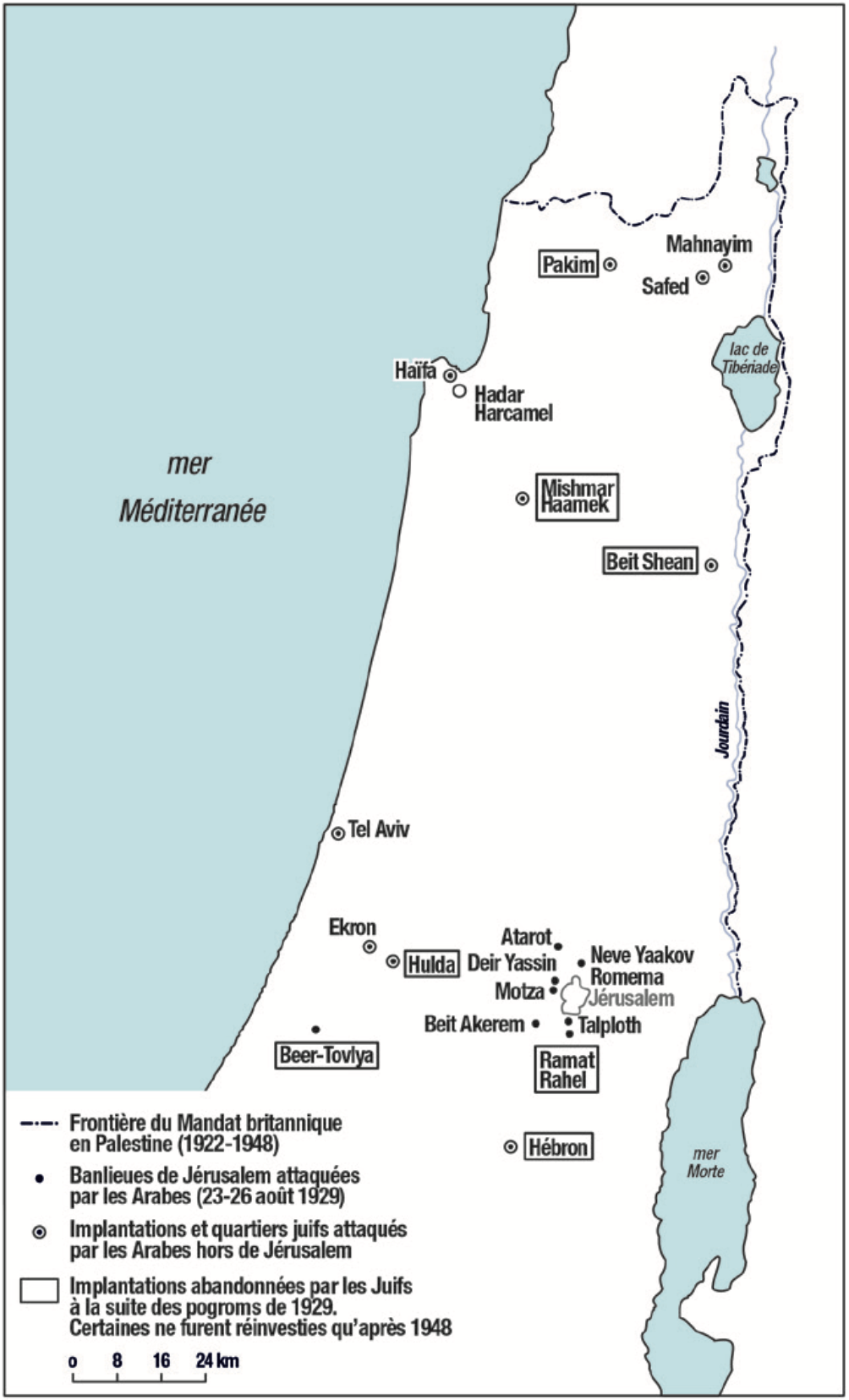

La violence gagne Tel-Aviv où des manifestants arabes tentent de pénétrer le 25 août. Cette fois, la police britannique ouvre le feu, tandis que le même jour, à Haïfa, le quartier juif Hadar ha Carmel est saccagé par des émeutiers arabes (23 morts). C’est ainsi que 60% des villages juifs de Palestine sont attaqués, maisons et matériel détruits, les récoltes incendiées, le bétail abattu. Six implantations juives sont totalement anéanties.

Les pires massacres ont lieu à Hébron (où vivent six-cents Juifs, majoritairement orthodoxes) le samedi 24 août 1929. En deux heures de temps, soixante-sept Juifs sont assassinés dont douze femmes et trois enfants, membres de la communauté ultra-orthodoxe. Le chef de la police anglaise à Hébron, Raymond Cafferrata, assisté d’un seul policier juif, tire sur les émeutiers alors que les policiers arabes refusent d’intervenir. Au milieu de ce chaos, des centaines de Juifs sont sauvés par leurs voisins arabes à Jérusalem, à Hébron, à Saint-Jean-d’Acre, à Lydda également près de Tel-Aviv où des agents de police arabes s’interposent pour protéger des Juifs.

Les pogroms de 1929

La commission d’enquête britannique et les témoignages sur les pogroms de 1929

Nathan Weinstock, op. cit., p. 202.

Ibid., p. 201.

Albert Londres, Le Juif errant est arrivé (1929), éditions 10-18, 1975, p.198.

Nathan Weinstock, op. cit., p. 203.

Abdul Wahab Kayyali, Histoire de la Palestine, 1896–1940, traduit de l’arabe, Paris, L’Harmattan, 1985.

Nathan Weinstock, op. cit., p. 204.

Henry Laurens, La Question de Palestine, Tome 2, p. 175.

Terme hébreu, le Yishouv désignait la communauté des Juifs présents en Palestine avant la création de l’État d’Israël.

Juif russe, naturalisé britannique, Haïm Weizmann préside l’organisation sioniste mondiale dans l’entre-deux-guerres ; il a été l’un des principaux artisans de la déclaration Balfour en 1917.

Dominique Bourel, Martin Buber, p. 400.

Henry Laurens, op. cit., p. 176.

Voir encyclopédie multimédia de la Shoah [en ligne].

Georges Bensoussan, Une Histoire intellectuelle et politique du sionisme, Fayard, 2002, p. 839.

Ibid. p. 839.

Devant la commission d’enquête britannique, Raymond Cafferrata, l’officier de police anglais en fonction à Hébron témoigne : « Lorsque j’entendis des cris dans une pièce, je remontai une sorte de couloir ou un tunnel, et vis un Arabe en train de couper la tête d’un enfant avec une épée. Il l’avait déjà frappé et allait porter un nouveau coup d’épée, mais, quand il remarqua ma présence, il tenta de porter le coup sur moi. Il me manqua cependant. Il se trouvait presque au bout du canon de mon fusil. Je lui tirai une balle dans l’aine. Derrière moi gisait une femme juive couverte de sang à côté d’un homme que je reconnus, malgré ses habits civils, comme un agent de police arabe de Jaffa, nommé Issa Shérif. Il était penché sur la femme, un poignard à la main. Il m’aperçut et se précipita dans une pièce non loin de là, où il tenta de s’enfermer, hurlant en arabe : « Votre honneur, je suis un policier » […]. J’entrai dans la pièce et l’abattis23. »

Ce massacre sonne la fin de la communauté juive de Hébron. Deux jours plus tard, ce qui reste des six-cents Juifs de Hébron quitte la ville escorté par les Anglais. Le 29 août, un nouveau massacre ensanglante la vieille communauté juive de Safed. Dix-huit Juifs sont assassinés. Cinq jours plus tôt, le 24 août, un premier massacre avait entraîné la mort de vingt-six Juifs, des meurtres tous accompagnés d’atrocités, de sévices sexuels et de tortures. À Safed, à Hébron, à Jérusalem c’est quasi exclusivement le judaïsme orthodoxe qui est massacré. Le bilan global des émeutes fait état de cent-trente-trois Juifs et de cent-seize Arabes tués, ces derniers en majorité par la police britannique. Trois-cent-trente-neuf juifs et deux-cents-trente-deux Arabes ont été blessés.

Tous les témoins, juifs, anglais, personnel consulaire occidental, paraissent sidérés par le caractère barbare de l’émeute. À Hébron, par exemple, des enfants juifs ont été torturés avant d’être assassinés. « Parmi les tués, écervelés, égorgés par nuque, par face, enlevé testicules d’un rabbin et brûlé, deux mains gauches de femmes » note dans ses carnets le sénateur français (de Lyon) Justin Godart, qui trois ans plus tôt a fondé l’association France-Palestine. « Un paralytique tué et enlevé les yeux, note-t-il à propos des atrocités de Hébron, violé sa fille et coupé les seins. Un boulanger lié pieds et mains attachées, un primus (bec de gaz) et mis sa tête sur le réchaud. Une dame (Madame Sokolov) on l’a assise et sur elle-même égorgé six élèves de la yeshiva. Un instituteur de Tel-Aviv tué et gorge dépecée, un beau-père, fils du rabbin, faisait sa prière, on l’a scalpé et ôté cervelle, belle-mère coupé le ventre et retiré les intestins. Des Juifs du Portugal apporté à Hébron un rouleau de la Loi d’Espagne très ancien, brûlé cette relique (les sefardim pleurent à ce souvenir24). »

L’extrême cruauté dont Godart fait état peut faire craindre d’avoir affaire à un récit de propagande. Au même moment, le journaliste français Albert Londres, revenu sur place, livre un récit des massacres de Hébron qui corrobore celui du sénateur français : « Une cinquantaine de Juifs et de Juives s’étaient réfugiés, hors du ghetto, à la banque anglo-palestinienne. […] les Arabes […] ne tardèrent pas à les renifler. C’était le samedi 24 à neuf heures du matin. […] Mais voici en deux mots ; ils coupèrent des mains, ils coupèrent des doigts, ils maintinrent des têtes au-dessus d’un réchaud, ils pratiquèrent l’énucléation des yeux. […] On mutile les hommes. Les filles de 13 ans, les mères et les grands-mères, on les bouscula dans le sang et on les viola en chœur25. »

Les émeutiers ne s’en prennent pourtant pas aux soldats anglais qui incarnent la présence coloniale, car « ce qui se donne à voir ici, note l’historien Nathan Weinstock, c’est la cristallisation de la haine séculaire pour le dhimmi qui emprunte des formes redoutables dès que ce dernier fait mine de secouer le joug qui l’accable… »26 Pour Weinstock, ce massacre est de même nature que celui qui quatre ans plus tard frappera les chrétiens assyro-chaldéens à Semile, en Irak. Un massacre qu’il inscrit dans la continuité des massacres de grande ampleur (deux-cent-cinquante-mille victimes) qui, entre 1914 et 1919, avaient décimé les Assyro-Chaldéens exterminés par les Turcs et les Kurdes dans l’Empire ottoman en guerre.

Pourtant farouchement antisioniste, le parti communiste palestinien, effaré par cette violence, donne ordre à ses militants de rejoindre les rangs de la défense juive. L’atrocité des crimes incite plusieurs notables musulmans à rédiger une proclamation commune dans laquelle ils se dissocient des « actions de la foule27 ». En dépit des secours que plusieurs familles arabes ont apportés à des Juifs en détresse, beaucoup notent aussi la « parfaite équanimité avec laquelle ces horreurs ont été accueillies par la population musulmane même lorsqu’elle s’est tenue à l’écart des tueries28 ».

Du côté de la société arabe, le récit des événements n’évoque pas les massacres, mais parle de la « révolution d’Al-Bouraq ». Ainsi, « Les mémorialistes arabes, commente l’historien Henry Laurens […] considèrent comme tout à fait légitimes les actes commis durant les violences et passent sous silence le fait que les victimes ont surtout été des civils sans défense, des femmes et des enfants, alors qu’ils s’indignent des représailles juives29 ». Cette cécité massive à la souffrance infligée, cette absence d’examen collectif (à quelques exceptions près), se traduit dans l’ensemble du monde arabe par des collectes d’argent destinées à venir en aide aux familles des émeutiers arabes impliqués dans les massacres.

Du côté de la société juive, le choc est immense. La Haganah s’est montrée majoritairement incapable de protéger les siens. Les dirigeants juifs sont alors convaincus de la nécessité de transformer cette modeste milice en petite armée et de ne plus s’en remettre aux seuls Anglais pour assurer leur défense. Le traumatisme est d’autant plus violent que le Yishouv30 est fragilisé par une immigration à la peine et une dépression économique dont il se remet tout juste. Comme d’autres, Haïm Weizmann31 qui préside l’organisation sioniste mondiale, est gagné par le pessimisme : « Les dirigeants arabes actuels, des assassins et des voleurs, ne veulent qu’une chose – nous jeter dans la Méditerranée », écrit-il à Albert Einstein le 30 novembre 192932.

Le 31 août 1929, le Comité de défense des lieux saints (musulmans) rend publique sa version des faits. Les Juifs, explique-t-il, cherchent à s’emparer de l’esplanade des Mosquées et provoquent des troubles autour du Mur occidental (Al Buraq), ce qui a poussé les musulmans, en légitime défense, à réagir. En accord avec le grand mufti, le Comité exige donc des Anglais de désarmer « les soldats juifs » (la Haganah). Cette version des faits, explique Laurens, « est restée dominante dans les écrits musulmans jusqu’aujourd’hui33. »

Londres nomme une commission d’enquête. Dirigée par Sir Walter Shaw, elle arrive à Jérusalem le 25 octobre 1929 et, au fur et à mesure des auditions, dans une atmosphère très tendue (on déplore cinquante-sept attentats entre le début du mois de septembre et la mi-novembre 1929), la Commission se montre de plus en plus désabusée, craignant de voir la situation devenir insoluble. Auditionné le 2 décembre 1929, le grand mufti, après s’être longuement référé aux « Protocoles des sages de Sion34 », se compare à Jésus confronté au même endroit, il y a 1.900 ans, explique-t-il, à un tribunal à la demande des Juifs qui l’avaient dénoncé.

La fragile confiance qui était parvenue à s’établir ici et là en Palestine entre Juifs et Arabes vole en éclats. Des liens de convivialité et d’amitié sont remis en cause. L’entente, déjà précaire, régresse de plusieurs décennies. La coopération qui prévalait parfois s’effiloche, voire disparaît carrément alors que la démographie juive est au plus mal. Pour la première fois depuis 1914, la peur gagne une grande part de la société juive de Palestine (cent-soixante-dix mille âmes). « Sommes-nous assis sur un volcan ? » titre le 6 septembre 1929 le quotidien hébraïque Doar Ha Yom, organe du sionisme révisionniste de Jabotinsky35. Beaucoup craignent qu’une explosion de violence ne conduise à l’annihilation complète du Foyer national juif. « L’idée d’un massacre général des Juifs, déclare Ben Gourion en janvier 1930, a gagné en audience36 ».

Le refus arabe du mandat britannique et les pogroms de 1936-1948

1936, début de la « grande révolte arabe » contre le mandat britannique et le mouvement sioniste

Pour beaucoup d’origine allemande et souvent professeurs (parmi eux Gershom Scholem) dans la toute jeune Université hébraïque de Jérusalem inaugurée cette même année 1925, ils entendent renoncer à l’État-nation du peuple juif pour prôner à la place un État binational judéo-arabe en Palestine. Faute d’interlocuteurs, l’association finira par s’autodissoudre en 1933.

Cité par Henry Laurens in Le Retour des exilés. La lutte pour la Palestine, Robert Laffont, 1998, p. 473. Source d’archives : ministère des Affaires étrangères à Nantes, dossier Jérusalem B. 110.

In Le Prix d’Israël. Écrits politiques 1917–1974, Éditions de l’éclat, 2017, pp.14-15.

La « grande révolte arabe » contre le mandat britannique et le mouvement sioniste commence le 15 avril 1936. C’est dans les villes mixtes que la violence se déchaîne immédiatement, en particulier à Jaffa où neuf Juifs sont tués en quelques heures le 19 avril 1936 (ce qui entraîne la fuite des résidents juifs vers Tel-Aviv), une violence qui fragilise la parole des anciens du Brit Shalom37, une association d’intellectuels juifs fondée en 1925. Des Juifs isolés sont assassinés dans les campagnes, et les véhicules juifs sont contraints de se déplacer de plus en plus souvent en convois, en particulier sur la route Tel-Aviv/Jaffa – Jérusalem, principal axe de communication du Yishouv. Les convois tombés en embuscade sont détruits, leurs membres, y compris les enfants, sont assassinés jusqu’au dernier. Les rebelles ne font pas de prisonniers dans les rangs juifs ni ne laissent de blessés derrière eux.

Les premiers témoins sont frappés par un étalage de cruauté qui sidère et ébranle ceux qui demeuraient partisans du dialogue : « À coups de pierres, à coups de matraque, ils furent assassinés, broyés, à tel point que deux cadavres ne purent être identifiés », note un rapport diplomatique français de l’époque38. La barbarie de certains assassinats où les victimes sont retrouvées organes sectionnés enfoncés dans la bouche, corps éventrés et mutilés, enfants torturés, mais aussi la destruction des récoltes et des arbres fruitiers sidère la population juive et questionne chacun sur l’avenir du Foyer national juif. Beaucoup éprouvent une forme de répulsion devant cette accumulation de violence. Certains, y compris parmi les mieux disposés à l’endroit du nationalisme arabe, y voient une ombre jetée sur la légitimité de la révolte.

Le 6 juin 1936, Gershom Scholem écrit à son ami Walter Benjamin resté en Allemagne : « Depuis plusieurs semaines, c’est une véritable guerre de partisans que mène le côté arabe, avec une violence croissante, qui met en évidence une force jusqu’ici insoupçonnée et qui n’est rien d’autre que terrorisme et barbarie. La grève générale des villes arabes – et sans doute aussi en grande partie son financement – est certainement imposée aux populations par la terreur intérieure qu’exercent les Arabes eux-mêmes…39 ». La répétition des assassinats dont les détails sordides encombrent la presse finit par déclencher une réaction de haine, en particulier dans la jeunesse juive.

Pour répondre à la rébellion arabe, l’autorité mandataire met sur pied une commission d’enquête, la Commission royale pour la Palestine, dirigée par Lord Peel. Elle se rend en Palestine fin 1936 afin d’y auditionner un grand nombre de protagonistes, Juifs et Arabes. Y compris le grand mufti de Jérusalem qui, après un premier refus, accepte de se présenter devant la commission pour déclarer devant elle : « Donnez-nous l’indépendance, et nous allons nous débrouiller tout seuls avec les Juifs ! ».

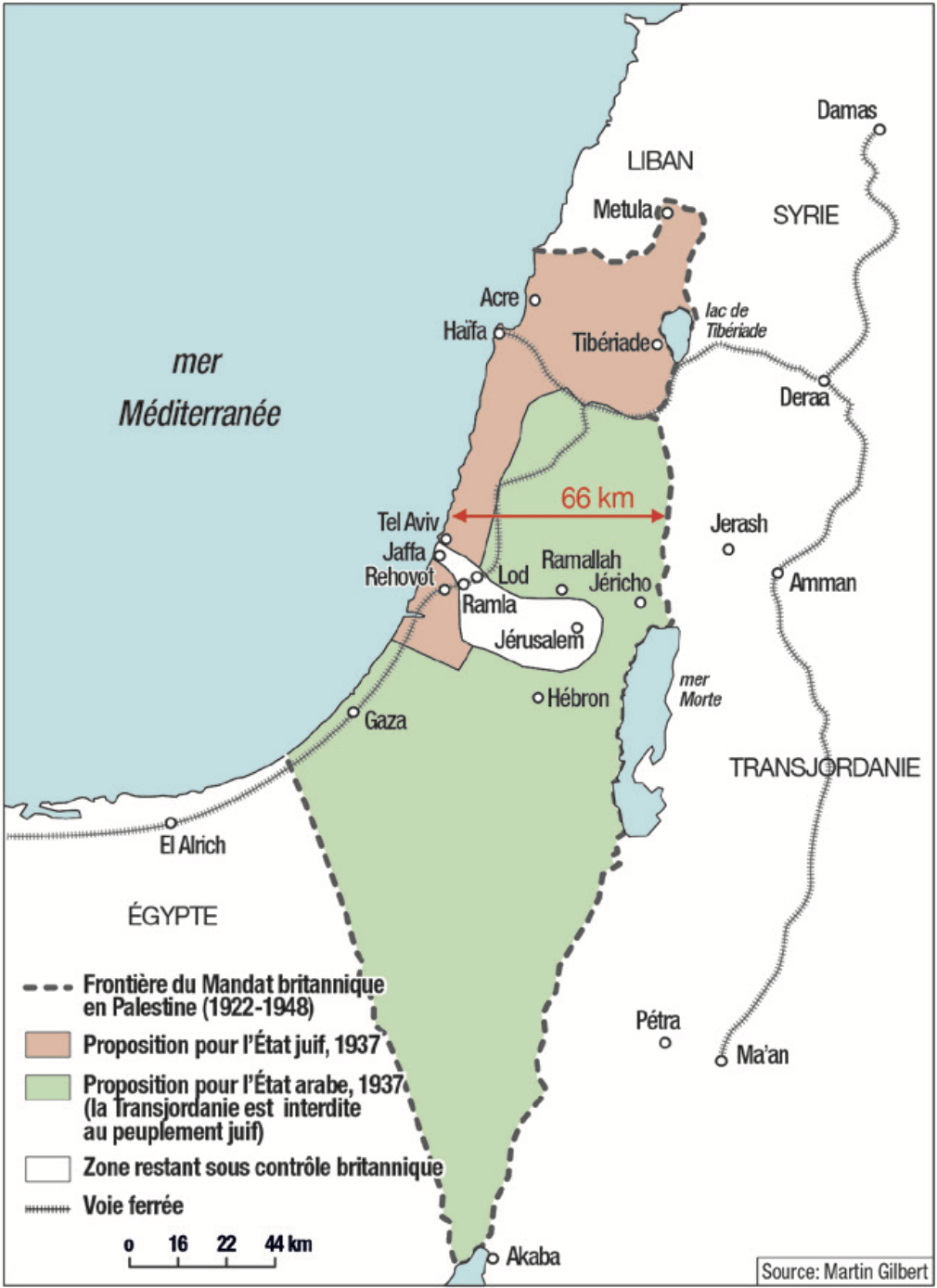

Le plan Peel pour le partage de la Palestine et le refus arabe

Dans un premier temps, le camp sioniste refuse le plan Peel mais se ravise au congrès sioniste qui se tient le mois suivant en Suisse : Ben Gourion et Weizmann, en particulier, réussissent à renverser la tendance première, et le congrès se prononce in fine en faveur du plan de partage.

Allusion au massacre des chrétiens assyro-chaldéens en 1932, alors que l’Irak vient d’obtenir son indépendance.

Cité in Nathan Weinstock, Terre promise, trop promise, op. cit. p.249.

Ibid., p. 270.

In Georges Bensoussan, Juifs en pays arabes, op. cit. p. 609.

L’homme a mis au point la technique du « camion à gaz » qui permet les premiers massacres systématiques des Juifs par le gaz (monoxyde de carbone), à Chelmno, en Pologne, le 7 décembre 1941.

Croissant fertile et Croix gammée. Le Troisième Reich, les Arabes et la Palestine, Éditions Verdier, 2009 (première édition allemande, 2006).

Le plan de la Commission (ou plan Peel) est rendu public début juillet 1937, un épais document de quatre-cents pages d’où il ressort que le partage de la Palestine est la seule solution viable. Côté arabe, le refus est immédiat et unanime40. L’impasse est d’autant plus complète que le grand mufti refuse d’offrir une garantie à la communauté juive dans le cadre d’un futur État arabe palestinien : « Nous ne mettons en doute ni la sincérité ni l’humanité des intentions du mufti et celle de ses collègues, écrivent les rapporteurs de la commission Peel, mais nous ne pouvons oublier ce qui est survenu récemment en dépit des dispositions d’un traité et d’assurances explicites, à la minorité assyrienne en Irak41 ; pas plus que nous ne pouvons oublier que le politicien arabe n’a jamais dissimulé la haine qu’il éprouve pour le Foyer national et que celle-ci imprègne à présent la population arabe tout entière42. »

La rébellion reprend plus massivement à l’automne 1937 pour atteindre son acmé à l’automne 1938. Cette fois, a contrario des premiers mois des « troubles » comme on disait alors, Londres est décidé à briser le soulèvement afin d’avoir les mains libres dans une Europe où le spectre de la guerre avec le Reich hitlérien se précise. Tout en prenant définitivement ses distances avec le mouvement sioniste. C’est ainsi qu’avec la promulgation d’un nouveau Livre blanc en mai 1939, alors qu’elle est militairement brisée, la rébellion arabe remporte la bataille politique en obtenant satisfaction sur deux de ses principales exigences, l’immigration juive et la vente de terres. Tout en réitérant son refus d’accorder quelque droit national que ce soit à la population juive, comme le laisse alors entendre ce slogan : « Les Anglais à la mer et les Juifs au tombeau43 ».

En septembre 1939, la guerre déclenchée en Europe fait de la Palestine une plaque tournante de la mobilisation britannique. Le pays est aux premières loges de la guerre en Méditerranée comme de la campagne des Balkans en 1941. C’est vrai plus encore au printemps 1942 avec la progression de l’armée allemande (Afrika Korps) commandée par Rommel dont les troupes avancent vers l’Égypte où elles pénètrent aux premiers jours de l’été 1942. Les services de renseignements anglais et allemand sont à l’unisson pour évoquer la sympathie de la population arabe pour l’Afrika Korps. Le 16 juin 1942, l’ex-grand mufti, réfugié avec ses partisans à Berlin depuis novembre 1941, déclare à la radio allemande (Radio Zeesen), en arabe, qu’il n’y aura aucun compromis en Palestine parce que les Juifs n’ont aucun droit sur cette terre. Le 7 juillet 1942, alors que l’Afrika Korps est à moins de 100 km d’Alexandrie, on entend sur Radio Zeesen encore, dans son programme en langue arabe : « Tuez les Juifs avant qu’ils ne vous tuent (…) Arabes de Syrie, d’Irak et de Palestine, qu’attendez-vous encore ? Les Juifs ont prévu de violer vos femmes et de tuer vos enfants et de vous détruire. Selon l’islam, défendre votre vie est un devoir qui ne peut être rempli qu’en détruisant les Juifs. (…) Tuez les Juifs, brûlez leurs propriétés, détruisez leurs magasins, annihilez ces suppôts de l’impérialisme anglais. Votre seul espoir de salut réside dans l’annihilation des Juifs avant qu’ils ne vous détruisent eux-mêmes44.»

Parallèlement, le 13 juillet 1942, dans le plus grand secret, le Reich met sur pied un commando (dit « kommando Walther Rauff45 » du nom de son chef), qui s’installe à Athènes le 29 juillet pour y attendre un ordre de transfèrement en Afrique. Ces vingt-quatre officiers et sous-officiers SS ont pour mission d’organiser le meurtre de masse des communautés juives de Libye, d’Égypte et surtout de Palestine. À cette fin, Berlin compte sur une participation de la population arabe : « Un nombre incalculable d’Arabes, parfois déjà organisés, proposèrent volontairement leur soutien aux Allemands » assurent les historiens allemands Mallmann et Cüppers46.

Projet de partition de la Commission Peel, 1937 Distance entre la mer et le fleuve Jourdain

1947, le plan de partage des Nations unies. Nouveau refus arabe et nouveaux pogroms

Au printemps 1945, alors que la guerre est terminée en Europe et en Méditerranée, les problèmes de la Palestine sont rigoureusement les mêmes qu’en 1939. Certes, les années du conflit ont été plutôt calmes, mais la tension s’exacerbe en 1945 entre le camp sioniste et le Royaume-Uni qui maintient la politique du Livre blanc.

Toutefois, ruiné par la guerre qu’il a menée durant six années pleines, mobilisé aussi par les débuts de la guerre froide, le Royaume-Uni décide en février 1947 de confier le dossier palestinien aux Nations unies. Lesquelles mettent sur pied une commission ad hoc (UNSCOP47) qui s’achemine progressivement vers une solution en tout point semblable à celle du rapport Peel de 1937. De là, une montée des tensions entre Arabes et Juifs, en particulier à l’automne 1947 lorsque les Nations unies s’apprêtent à rendre leur décision. De son côté, Londres annonce le départ définitif de ses troupes pour la mi-mai 1948.

Du Maroc à l’Irak, la question de la Palestine commence à enflammer la « rue arabe ». Si une solution satisfaisante en Palestine n’est pas trouvée, des « mesures sévères » seront prises contre tous les Juifs des pays arabes selon l’avis de plusieurs politiciens arabes. Le 24 novembre 1947, le chef de la délégation égyptienne à l’assemblée générale des Nations unies, Mohammed Hussein Heykal prévient que « les vies de millions de Juifs dans les pays musulmans seraient menacées par l’établissement d’un État juif. Le partage de la Palestine pourrait créer dans ces pays, un antisémitisme encore plus difficile à déraciner que l’antisémitisme que les Alliés ont essayé d’éradiquer en Allemagne. »48

À l’issue du vote des Nations unies le 29 novembre 1947, les réactions dans les pays arabes sont souvent violentes. Dans nombre d’entre eux, l’atmosphère résonne d’un appel au massacre de « tous les Juifs », enfants inclus. Il ne s’agit pas de rodomontades lorsque l’on se souvient que le 2 novembre 1945, à l’occasion de l’anniversaire de la déclaration Balfour, des pogroms particulièrement barbares eurent lieu à Benghazi et à Tripoli en Libye, laissant sur le carreau plusieurs dizaines de Juifs massacrés dans des conditions atroces. En novembre 1947, sitôt connue la décision de l’ONU, éclatent des scènes de terreur identiques à Bahreïn et en Syrie où des écoles juives, des synagogues et des maisons privées sont attaquées. À Aden, soixante-quinze Juifs sont tués au cours d’une émeute. Au Caire, plusieurs attentats à la bombe commis contre des lieux fréquentés par la communauté juive causent la mort d’une centaine de Juifs entre juin et novembre 1948.

Dans le camp arabe, le discours public évoque un massacre à venir de grande ampleur. « Nous vous effacerons de la surface de la Terre », déclare à New York le secrétaire général de la Ligue arabe le 15 mai 1948, au lendemain de la proclamation de l’État d’Israël et au premier jour de l’invasion. […] « Ce sera une guerre d’extermination et un massacre mémorable dont on se souviendra comme des massacres mongols et des Croisades49. » Et il ajoute à propos du plan de partage que « La ligne de partition ne sera rien d’autre qu’une ligne de feu et de sang.50 » Ces déclarations ne sont pas de banales fanfaronnades. En effet, depuis décembre 1947, les opérations arabes en Palestine ont visé à « vider les localités de toute présence juive. Partout où les armées arabes l’ont emporté en 1948, explique l’historien belge Nathan Weinstock, la population juive a effectivement été massacrée (…) ou expulsée. […] L’objectif final semble donc bien consister, dans la mesure du possible, à liquider toute présence juive en Palestine51.»

Car le 30 novembre 1947, dès le lendemain de la décision des Nations unies, le conflit entre Juifs et Arabes se déchaîne en Palestine. Si la Haganah reçoit l’ordre d’éviter toute action à l’encontre des femmes et des enfants, en revanche les troupes juives dissidentes (Irgoun et Lehi) ne s’imposent pas de telles limites. Pas plus que les milices palestiniennes qui ciblent, elles, délibérément les civils.

La « bataille des routes » met le camp sioniste au bord de la défaite

In Benny Morris, 1948. The First Arab-Israeli War, op. cit.. p. 158.

Avant même la décision des Nations unies, les civils juifs sont pris pour cible : le 10 novembre 1947, six passagers juifs d’un autobus reliant Netanya à Jérusalem sont abattus, le 30 novembre sept autres passagers juifs sont tués dans les mêmes circonstances. Le 2 décembre 1947, une foule arabe armée de couteaux et de haches investit le centre commercial juif de Jérusalem et s’en prend à la population juive sans distinguer entre les civils et les militaires. Elle est repoussée par la défense juive en dépit de l’attitude hostile des forces anglaises. Dix jours plus tard, le 12 décembre 1947, vingt-huit civils du quartier juif de Jérusalem sont assassinés. Le lendemain, en représailles, l’Irgoun commet plusieurs attentats à Jaffa, à Jérusalem et à Haïfa faisant seize morts parmi les Arabes. Durant ces premiers mois de combat, les pertes juives, civiles pour la plupart, s’élèvent à plus d’une cinquantaine de morts par semaine (pour une population de 600.000 personnes). Enfin, sept-mille Juifs fuient les localités proches de Jaffa et deviennent réfugiés dans leur propre pays.

Mais c’est sur les routes qu’a lieu la bataille principale, c’est là aussi, le plus souvent, qu’a lieu la mise à mort systématique des civils juifs capturés lors des embuscades. La « bataille des routes » menée par la partie arabe, qui vise à isoler les points de peuplement juif, est sur le point d’être remportée fin mars 1948. Le camp sioniste est alors au bord de la défaite. Pour contrer cette stratégie d’étouffement, la Haganah équipe ses véhicules d’un fragile revêtement « blindé » (de simples plaques de tôle), ce qui n’empêche pas ses convois de tomber l’un après l’autre dans des embuscades au bilan humain souvent très lourd. Les assaillants, en effet, ne font pas de prisonniers, tous les membres des convois juifs sont tués, y compris les femmes et les enfants, et leurs cadavres souvent mutilés. Une fois la nouvelle connue, l’effet de sidération sur la population juive est intense.

Le peuplement juif en archipel rend plus efficace le blocus arabe qui finit par réduire les positions juives jusqu’à la reddition complète, généralement suivie de la destruction du village et du massacre de sa population. Les embuscades font à chaque fois plusieurs dizaines de morts. En février et mars 1948, des convois entiers sont quasi totalement anéantis.

C’est dans ce contexte que début avril 1948 les forces juives conjuguées (le Lehi, l’Irgoun et surtout la Haganah) se lancent dans une politique d’offensive et de représailles (plan Dalet) qui vise à reprendre « le contrôle des routes » en concentrant l’effort sur l’axe Tel-Aviv-Jérusalem où la circulation des convois juifs est totalement empêchée.

La logique de massacre systématique des civils adoptée côté palestinien entraîne une radicalisation de la société juive qui se montre de plus en plus convaincue de lutter pour sa survie, le dos au mur. Le 16 avril 1948, par exemple, après le départ des Anglais de Galilée, les forces palestiniennes montent à l’assaut du quartier juif ultra-orthodoxe de Safed (qui avait déjà subi deux pogroms en août 1929, sans oublier la mémoire des pogroms du XIXe siècle, cf. supra) : « Notre moral est très haut, les jeunes sont enthousiastes, nous allons les massacrer52 » câble le commandant arabe de la région au commandant régional de l’Armée de libération arabe. La volonté arabe de « purification ethnique » est une clé essentielle pour comprendre la violence juive en retour. Le refus affiché de « vivre avec les Juifs » [sic] provoque une réaction de même nature quand les armes juives deviennent victorieuses, ce qui se traduit par la destruction des villages arabes hostiles afin de ne pas laisser se constituer derrière les lignes juives une « cinquième colonne » [sic].

Le plan Dalet d’avril 1948. Rompre l’encerclement et assurer la continuité territoriale du futur État juif

Tel est l’objet du « plan Dalet » lancé début avril 1948 : parer préventivement à une menace de destruction totale. Ce plan, écrit l’historien Henry Laurens, « a un but essentiellement militaire, ce n’est pas un plan politique d’expulsion des populations arabes53. » Il vise dans un premier temps à rompre un encerclement qui signifie la fin du Yishouv et, dans un deuxième temps, à assurer la continuité territoriale du futur État juif. L’expulsion est ici la conséquence d’un état de guerre totale, non le but premier de l’opération militaire.

Les événements tragiques survenus au centre de la Palestine, dans les villes de Lydda (Lod) et Ramleh dont s’emparent les Israéliens les 12 et 13 juillet 1948, jettent une lumière crue sur cette logique de massacre. Car du côté des forces palestiniennes (mais pas des forces arabes régulières entrées en Palestine le 15 mai 1948), le massacre des Juifs capturés, qu’ils soient civils ou militaires, hommes ou femmes et quel que soit leur âge, demeure la norme. Le cri de guerre des miliciens palestiniens, Itbah al Yahoud ! (« Égorgez les Juifs ! »), pris au pied de la lettre, rend compte de l’absence de prisonniers.

Il est difficile d’évaluer le nombre de victimes d’atrocités commises dans les deux camps, même si l’on juge aujourd’hui que l’avancée rapide des troupes juives (puis israéliennes) a permis d’éviter plusieurs massacres. Entre avril et novembre 1948, les Israéliens s’emparent de près de quatre-cents villages arabes, tandis que les Palestiniens ne prennent le contrôle que d’une demi-douzaine d’implantations juives. De là, le bilan restreint des massacres perpétrés par les milices palestiniennes.

Le conflit est marqué aussi par des massacres perpétrés par les troupes juives (puis israéliennes), au premier chef dans le village arabe de Deir Yassin. Le 8 avril 1948, dans la bataille du village arabe d’Al Qastal qui verrouille la route de Jérusalem, le principal chef militaire palestinien, Abdelkader al Husseini (neveu de l’ex-grand mufti) a été tué. En représailles, les miliciens arabes assassinent leurs cinquante prisonniers de guerre juifs. Le 9 avril, près de Jérusalem, cent-vingt combattants, des miliciens nationalistes de l’Irgoun et du Lehi, prennent pour cible cette petite bourgade de six-cent-dix habitants. La bataille fait rage durant près de douze heures, avec de lourdes pertes de part et d’autre. C’est au terme de ces douze heures de combats qu’a lieu le massacre, un crime de guerre (condamné le soir même par l’Agence juive et la Haganah), quand des familles entières sont criblées de balles et que vingt-cinq prisonniers sont exécutés après leur reddition. La propagande des deux camps s’empare immédiatement de la tragédie, amplifiant l’effet de panique et alimentant l’exode de la population arabe.

Des semaines durant, les médias arabes exagèrent le bilan macabre de ce crime de guerre (on parle alors de quatre-cents morts, quand chacun s’accorde aujourd’hui, côté palestinien, à dénombrer cent-sept victimes, y compris les combattants), et contribuent ce faisant à démoraliser les populations arabes et à accélérer leur fuite. Par ailleurs, l’ampleur exceptionnelle donnée à ce massacre a occulté la bataille de Deir Yassin (en raison du fait qu’il y a eu une bataille, Deir Yassin n’est pas un « Oradour palestinien ») et a relégué au second plan d’autres tragédies telles le massacre, après leur reddition, de près de deux-cents prisonniers juifs du kibboutz Kfar Etzion situé au sud de Jérusalem.

Le 13 avril 1948, quatre jours après la tragédie de Deir Yassin, a lieu la mise à mort d’un convoi sanitaire du Maguen David Adom (l’équivalent juif de la Croix-Rouge en Palestine) qui, parti de Jérusalem, tente de relier l’hôpital Hadassah. Fort de dix véhicules, ce convoi regroupe des infirmières, des médecins, des professeurs d’université, plusieurs blessés et une escorte de quelques soldats armés. Pris en embuscade à la sortie de Jérusalem, le convoi est mitraillé six heures durant. Présents sur place, les Anglais refusent d’intervenir et empêchent également la Haganah de le faire. Au terme du siège, les autobus, arrosés d’essence, sont incendiés. Soixante-dix-sept personnes périssent brûlées vives. Intervenus sur le tard, les Anglais récupèrent une vingtaine de blessés.

Finalement, l’ONU adopte le 29 novembre 1947 le plan de partage de la Palestine en deux États. Le 14 mai 1948, alors que le mandat britannique prend fin ce jour-là, David Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël. A contrario, au lieu de proclamer ce même jour la naissance de l’État de Palestine, les contingents de cinq pays arabes, avec l’aval de la Ligue arabe, envahissent l’État juif.

***

Plusieurs siècles durant, la polémique théologique musulmane contre le judaïsme ne donne pas lieu à une véritable passion judéophobe. Mais au XIXe siècle, l’émancipation des Juifs favorisée en particulier par les écoles d’origine européenne (et surtout le réseau des écoles de l’Alliance israélite universelle54), contrarie la soumission inhérente à la dhimma qui, abolie dans la loi par l’Empire ottoman (1856), demeure vivace dans les mentalités. Comme le montre aujourd’hui l’article 31 de la Charte du Hamas (acronyme de « Mouvement de la résistance islamique », 1988), le mouvement islamiste palestinien : « À l’ombre de l’islam, les disciples des trois religions, islamique, chrétienne et juive, peuvent coexister dans la sécurité et la confiance. Ce n’est qu’à l’ombre de l’islam que la sécurité et la confiance peuvent se trouver, l’histoire récente et ancienne en constituant un bon témoin. »

Car la libération du dhimmi juif sonne en effet comme une offense dans une partie du monde arabo-musulman auquel il demeure impossible d’envisager « l’altérité juive sur un pied d’égalité ». Jusqu’aujourd’hui encore, ce blocage culturel alimente le conflit israélo-arabe quand les « Juifs émancipés » prétendent refonder un État-nation sur la « terre de leurs ancêtres ».

Aujourd’hui, on ne pardonne pas aux dhimmis juifs, ces « enfants de la peur » (ou « de la mort ») d’avoir réussi à créer un État qui figure parmi les pays les plus développés du monde. Et qui a tenu tête à plusieurs armées arabes réunies au cours de nombreuses guerres. Pour la psyché arabe, l’État d’Israël demeure un camouflet dont elle ne se remet pas, un mystère et une déchirure. Une humiliation aussi face au sentiment de marasme qui étreint le monde arabe et ouvre grand la voie au mythe du « complot juif ».

Ces trente dernières années, cet antisémitisme s’est radicalisé. Il s’est islamisé aussi, inspiré par l’œuvre du « Frère musulman » égyptien, Saïd Qutb dont l’essai publié au début des années 1950, Notre combat contre les Juifs, demeure jusqu’aujourd’hui la référence de l’intégrisme contemporain. Pour Saïd Qutb, les Juifs sont coupables de s’être émancipés de la domination musulmane et d’avoir créé un État juif au cœur du monde arabo-musulman. Ils sont responsables des « doctrines modernes du matérialisme athée » (pêle-mêle le communisme, la psychanalyse, et la sociologie) à l’origine de « la destruction de la famille et de l’effondrement des relations sacrées dans la société ». L’œuvre maléfique de « trois Juifs », Marx, Freud et Durkheim, illustre à ses yeux le rôle subversif des Juifs dans l’« immoralité contemporaine destinée à détruire l’humanité ».

La judéophobie islamique de Saïd Qutb rejoint l’antisémitisme raciste d’inspiration politique du XXe siècle occidental marqué par les « Protocoles des Sages de Sion ». Plus le monde arabe échoue à détruire l’État d’Israël, plus la théorie du « complot juif » en sort renforcée. En 1988, l’article 32 de la Charte du Hamas évoque explicitement des « intrigues des sionistes qui sont sans fin et qui après la Palestine convoitent de s’étendre du Nil à l’Euphrate ». Dans le but de « promouvoir les objectifs des sionistes », les Juifs sont aujourd’hui ouvertement accusés par le Hamas de maîtriser la richesse du monde et de contrôler les médias. Et, dans le passé, d’avoir été à l’origine de la Révolution française et de la Révolution russe comme aussi des deux guerres mondiales. Cette idéologie de nature « génocidaire » (dès lors qu’elle entend détruire un État souverain) se retrouve à l’identique au sein du mouvement militaro-religieux chiite libanais Hezbollah (« Parti de Dieu ») qui lui aussi prône une « guerre totale » contre Israël et les Juifs.

« La souveraineté de l’État d’Israël où des musulmans sont pour la première fois dans l’histoire de l’islam sous domination juive, écrit l’islamologue Méir Bar Asher, constitue donc une anomalie intolérable. En effet, non seulement les Juifs n’ont pas le droit de dominer des musulmans, mais c’est le contraire qui doit se produire comme cela a été le cas tout au long de l’histoire, car l’islam doit dominer toutes les autres religions55. » Et Bar Asher de poursuivre : « D’un point de vue musulman […] les Juifs sont censés mener une vie d’humiliation et de pauvreté à l’ombre de l’islam ; que ce ne soit plus le cas, constitue un scandale sans fin ».

Quand le discours meurtrier impute à la victime le dessein qu’il nourrit contre elle, les Juifs et Israël sont accusés d’un projet génocidaire contre les musulmans, voire contre l’humanité tout entière comme le montre l’article 15 de la Charte du Hamas de 1988 (remaniée en 2017) : « le projet sioniste ne vise pas uniquement le peuple palestinien ; c’est l’ennemi de la Oummah arabe et islamique dont il menace gravement la sécurité et les intérêts. Il est également hostile aux aspirations de la Oummah, à son unité, à sa renaissance et à sa libération, et a été la principale source de ses problèmes. Le projet sioniste représente également un grand danger pour la sécurité, la paix internationale et la stabilité de l’humanité tout entière ».

Centré sur l’État juif, cet antijudaïsme d’origine musulmane nourrit présentement un raz-de-marée d’images qui rappellent le journal nazi Der Stürmer. L’objectif n’est pas seulement de délégitimer moralement l’État d’Israël en tant qu’État juif, c’est aussi de déshumaniser le peuple juif en tant que tel. Et de murmurer, telle une musique de fond, que la disparition de l’État juif assurerait demain le salut du monde musulman.

Parce que seuls les Juifs dhimmis sont tolérés, l’idée d’un Juif souverain fait figure de non-sens métaphysique. Ce n’est plus le « peuple en trop » d’avant 1945, mais « l’État en trop » dont la disparition garantira le bonheur du monde. Cet antisionisme démonologique masque à peine un antisémitisme exterminateur qui prône la disparition « par principe » des Israéliens. Pas pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont. Or, en dépit de cette marée d’appels au meurtre de masse, les médias occidentaux accordent peu d’attention à l’antisémitisme musulman contemporain.

Cette indifférence interroge leur capacité à entendre une réalité éloignée de leurs cadres de pensée, comme à se défaire, pour certains d’entre eux, d’un prisme antisémite latent ou refoulé. Toute l’expérience du siècle dernier nous apprend pourtant que les grandes catastrophes sont toujours précédées d’avertissements qui ne sont pas entendus par ceux dont le premier devoir était de les prendre au sérieux.

Aucun commentaire.