Un contexte révolutionnaire

L’innovation, un moteur contemporain de progrès

Pourquoi innover ?

Les voies actuelles de l’innovation

La nécessité d’interroger l’innovation

Formuler une nouvelle approche de l’innovation

Vers une innovation pour le bien commun

Entre philosophie et économie : les fondements du bien commun

Notre approche : le bien commun, une voie d’innovation réémergente

Une innovation pour le bien commun : illustrations

Résumé

Chaque jour davantage et quel que soit le secteur d’activité, l’innovation joue un rôle déterminant dans l’économie numérique et les processus de survie des organisations. Parfois crainte ou critiquée, l’innovation doit pouvoir s’inscrire dans un contexte nouveau, celui du bien commun, une ère où les affaires publiques deviennent l’apanage de tous au sein d’un espace public repensé. Celui-ci devient collaboratif et plus démocratique en permettant à l’individu de co-construire, de s’engager et de transformer plus facilement son environnement.

L’innovation pour le bien commun s’impose alors comme un outil d’intérêt public, à la disposition de chacun, qui consiste à élaborer des initiatives, des services, des solutions nouvelles et pérennes en faveur de formes modernes de prospérité partagée et bienveillante.

Benjamin Boscher,

Etudiant en politiques publiques à Sciences Po, en sciences du management à l’ESSEC Business School et diplômé d’une maîtrise en droit public de l’économie de l’université Panthéon-Assas.

Xavier Pavie,

Professeur d’innovation à l’ESSEC Business School et chercheur associé à l’Institut de recherches philosophiques (université Paris Nanterre). Directeur académique du programme Master in Management à Singapour, il dirige également le centre iMagination.

Un contexte révolutionnaire

Voir les différentes études de l’Observatoire des inégalités, de l’Insee, du Centre d’observation de la société ou ministère du Travail : par exemple, : le Rapport sur les inégalités en France, édition 2017, sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, édité par l’Observatoire des inégalités, juin 2017.

Au deuxième trimestre 2017, le taux de chômage en France s’établissait à 9,5 % de la population active. Voir « Le taux de chômage diminue de 0,1 point au deuxième trimestre 2017 », Informations rapides (éditée par l’Insee), n° 215, 17 août 2017.

Voir Tableaux de l’économie française, édition 2017, Insee.

Dominique Reynié (dir.), Où va la démocratie ? Une enquête internationale de la Fondation pour l’innovation politique, Plon, 2017, 28.

Ibid., p. 147.

Un constat, qui structure l’ensemble de notre réflexion, s’impose comme cadre de lecture : alors que nous sommes plongés au sein d’une révolution numérique hors norme, nous traversons une période de tensions économiques, aggravée d’une crise de la démocratie.

Deux tensions frappent aujourd’hui nos sociétés développées. La première est tout d’abord économique. Les indicateurs préoccupants qui symbolisent ces turbulences ne manquent pas. Si la situation semble peu à peu s’améliorer sur certains fronts, la balance commerciale de la France reste néanmoins largement déficitaire1, les salaires stagnent, les inégalités sociales, notamment scolaires et territoriales, s’accroissent2, les investissements publics demeurent trop frêles dans certains secteurs d’avenir, la pauvreté ne décline pas et le chômage, fluctuant, demeure trop haut3, tout particulièrement chez les jeunes.

Les expertises d’étiologie politique et économique expliquent efficacement les fondements et les agents de ces difficultés, notamment celles dues à un marché national du travail en manque de flexibilité, à une mobilisation non optimale de l’épargne et à des dépenses publiques trop élevées et mal contrôlées. Heureusement, des signaux encourageants se font jour et semblent chaque jour plus nombreux : la France redevient attractive et enregistre une hausse de projets d’investissements étrangers4, les prévisions de la croissance sont revues à la hausse et l’innovation dans les entreprises progresse5.

Plus largement, nous assistons à une remise en cause de ce qui a constitué notre modèle de croissance depuis ces quarante dernières années. Naturellement, le modèle capitaliste tel que nous le connaissons a permis à de nombreuses sociétés aujourd’hui développées de connaître des cycles de prospérité forte et des progrès incontestables. Toutefois, ce modèle, à l’onction néolibérale, comporte des failles profondément apparentes. La mobilité sociale se sclérose, les logiques de rente demeurent fortes, les inégalités de revenu se creusent, notre écosystème environnemental voit les ressources qui nous éclairent se raréfier et affronter des dérèglements dramatiques. Donner un nouveau souffle à ce modèle – via l’innovation pour le bien commun comme nous le développerons – devient une nécessité.

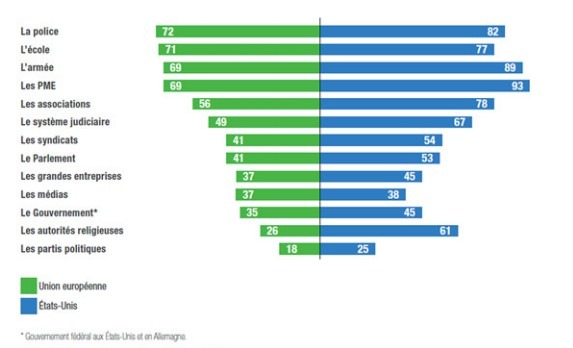

Nous connaissons par ailleurs une période de turbulence démocratique. Les partis aux solutions extrêmes enregistrent des scores inédits en Europe. En France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche ou en Italie. Si la crise migratoire qui frappe de plein fouet l’Europe depuis plusieurs années est déterminante, le chômage de masse et l’extrême précarité jouent également un rôle important lors des échéances électorales. Cette crise démocratique se présente en réalité comme une crise de confiance. En 2017, 53% des Français estimaient que la démocratie fonctionnait mal6. Dans l’ouvrage Où va la démocratie ?, qui prend appui sur une enquête conçue par la Fondation pour l’innovation politique et réalisée par l’institut Ipsos dans 26 pays, on observe que cette démocratie se caractérise par un très fort niveau de défiance vis-à-vis des institutions telles que le système judiciaire, le Parlement et le Gouvernement, ou encore des partis politiques et des médias7.

S’ajoutent l’incivisme et la critique à l’égard de ceux qui nous gouvernent comme en témoigne l’importance de l’abstention aux récentes élections, la teneur d’un discours anti-élites, la perception que nos élus sont corrompus et que les intérêts particuliers priment forcément sur l’intérêt général. La crise de représentation est aussi régulièrement décrite. Il devient difficile de se reconnaître dans des instances trop longtemps rétives à toute forme de renouvellement, à la diversité et aux pratiques innovantes – le renouvellement massif qu’a connu la classe politique française en 2017 nuancera peut-être, à terme, ce constat.

Confiance et défiance dans les institutions

Fondation pour l’innovation politique-2017

Phénomène majeur et caractéristique de notre époque, anticipé par les écrits de Paul Virilio et repris notamment par Jean-Louis Servan-Schreiber ou Hartmut

Naturellement, ces tensions démocratiques sont aussi alimentées par l’écart existant entre les mots politiques et leurs incarnations concrètes – l’ère de la vitesse et du court-termisme renforçant toujours plus cet écart temporel8, aidée d’une pratique médiatique privilégiant l’apophtegme, la petite formule et le slogan plutôt que les développements de fond.

Marcel Gauchet, L’Avènement de la démocratie. Le Nouveau Monde, Gallimard, 2017.

Ibid.

Voir Michel Serres, Petite Poucette, Le Pommier, 2012.

Voir Jeremy Rifkin, La Troisième Révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde, Les Liens qui libèrent, 2012.

Voir Klaus Schwab, La Quatrième Révolution industrielle, Dunod,

Sur ce sujet, voir les différentes contributions de Robin Rivaton, notamment Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux, Fondation pour l’innovation politique, décembre 2012.

Voir Laurent Alexandre, La Guerre des intelligences, JC Lattès,

Voir notamment Idriss Aberkane, Économie de la connaissance, Fondation pour l’innovation politique, mai 2015.

Voir Robert Gordon, The Rise and Fall of American Growth. The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton Univ Press, 2016.

Voir Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, Le Deuxième Âge de la Travail et prospérité à l’heure de la révolution technologique, Odike Jacob, 2015.

Des auteurs comme Pierre Rosanvallon ou Marcel Gauchet ont largement étudié les pendants de cette période symptomatique. Le second parle de « rupture capitale en matière de vision du collectif en général9» et estime que « la bataille a perdu l’essentiel de son sens » . Les conservateurs ne se souviennent plus de ce qu’ils voulaient maintenir et les révolutionnaires ne savent plus ce qu’ils tenaient à abattre. D’où le brouillage de la scène idéologique. D’où le désarroi, le sentiment de vide, la perplexité extrême qui se sont emparés du champ politique10 ». Redonner du sens, reconstituer la substance démocratique de notre agora est primordial. Notre époque fonde sa nature sur le primat de l’individu qui, plus que jamais, souhaite faire valoir sa liberté. Mais, si possible, nous devons aussi aiguiller cette liberté au service de ce qui nous relie face au risque accru d’atomisation définitive de notre société. Là aussi, l’alliance des standards de bien commun et d’innovation peut constituer une réponse positive, comme nous le développerons par la suite. Enfin, ces brefs éléments de cadrage seraient imparfaits si nous omettions d’évoquer la révolution numérique dans laquelle s’inscrivent ces tensions multiscalaires.

De nature transversale et anthropologique11, la révolution numérique est libératrice, puissante, destructrice également. À la troisième révolution industrielle décrite par Jeremy Rifkin12 – où le coût marginal des biens et services de notre économie numérique est bientôt proche de zéro – succéderait déjà, comme l’imagine Klaus Schwab13, la quatrième, liée à la montée en puissance des technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives). Ces bouleversements digitaux rebattent incontestablement les cartes de nos modèles économiques et sociaux. Une quête du quotidien s’organise, à la recherche de nouveaux cycles de croissance, de sens et de progrès. Cette révolution chamboule les piliers traditionnels du salariat, interroge la soutenabilité de notre modèle fiscal, repense les processus de robotisation14, confronte toujours plus les entreprises à leurs concurrentes étrangères, bouscule les équilibres personnels hérités d’hier. La place croissante que prendra l’intelligence artificielle dans chacune des sphères de nos modes de vie et de décision constitue également un défi essentiel15. Heureusement, cette révolution est faite d’opportunités. Elle favorise comme jamais l’accès au savoir, réduit les distances, améliore notre productivité économique et permet l’émergence de nouvelles logiques d’échange – l’économie de la connaissance décrite, par exemple, par Idriss Aberkane16.

Dès lors, nous devinons que ce contexte est en quelque sorte historique et révolutionnaire. Il fait appel aux convictions des économistes, des politiques, des entrepreneurs, des citoyens. Diverses analyses sont discutées mais chacun peut faire le choix de tendances claires et engagées. À l’heure où l’économie oppose Robert Gordon17 (qui dépeint la mort de l’innovation et décrit les phénomènes de stagnation séculaire que la société serait incapable de quitter) à Erik Brynjolfsson18, les théories de Keynes à celles Schumpeter, le repli à la confiance, l’innovation joue un rôle charnière, sinon fondamental, pour notre économie et notre société.

L’innovation, un moteur contemporain de progrès

« Innovation » est un mot-valise souvent abusivement employé et il n’est pas inutile de revenir sur la notion que véhicule ce terme. Avant de formuler notre approche de l’innovation pour le bien commun, il s’agit d’encadrer la compréhension de l’innovation, de la déterminer avec précision afin qu’elle soit prise le plus objectivement pour ce qu’elle est.

La littérature académique n’est pas en reste pour définir l’innovation et montre souvent en quoi elle caractérise une pratique de plus en plus déterminante dans l’espace contemporain. En d’autres termes, l’innovation est le corollaire nécessaire à notre temps pour l’ensemble des organisations, quels qu’en soient les formes, les statuts et les lieux où elles se trouvent.

Pourquoi innover ?

Une frontière technologique peut être désignée comme l’état optimal des avancées et des recherches technologiques à un moment donné. Par ailleurs, la distance à la frontière technologique peut être définie comme « l’écart entre la borne supérieure des productivités d’un panel d’économies et la productivité d’une économie donnée » (Christophe Cahn et Jérémi Montornes, « Innovation, productivité et croissance », Bulletin de la Banque de France, n° 166, octobre 2007, p. 25, note 4, publications.

« Les GAFA comptent à peine plus de salariés que… Carrefour », fr, 20 avril 2017.

Voir André Lapied et Sophie Swaton. « Sélection naturelle ou volonté de puissance : comment interpréter le processus de destruction créatrice ? », Revue de philosophie économique, vol. 14, n° 2, décembre 2013, p. 43-65.

Voir Philippe Aghion et Peter Howitt, « Appropriate Growth Policy: A Unifying Framework », Journal of the European Economic Association, 4, n° 2-3, avril-mai 2006, p. 269-314.

Pour des développements complémentaires sur ce sujet, voir World Development Report Governance and the Law, International Bank for Reconstruction and Developement/World Bank Group, 2017.

Voir Philippe Aghion, Repenser la croissance économique, Collège de France/Fayard, 2016.

Voir Bruno Amable et Ivan Ledezma, Libéralisation, innovation et Faut-il vraiment les associer ?, Éditions Rue d’Ulm, 2015.

Jean Tirole, Économie du bien commun, PUF, 2016, 473.

Quinze ans de politiques d’innovation en France, rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation présidée par Jean Pisani-Ferry, France Stratégie, janvier 2016, p.8.

Ibid., p. 75.

L’efficacité du crédit d’impôt recherche a ainsi été remis en cause par l’OCDE.

Selon Jean Tirole, les entreprises sont parfois frileuses « en raison notamment de l’appropriabilité imparfaite de ses rendements par celui qui engage les dépenses R & D – elles peuvent profiter à tous » (Jean Tirole, cit., p. 482.

Classement 2016 réalisé par Clarivate Analytics. Voir Marie-Catherine Beuth, « Voici les 10 entreprises françaises les plus innovantes au monde », fr, 11 janvier 2017.

Commission européenne, « Comparaison des performances en matière d’innovation : quel est le niveau d’innovation de votre pays ? », 14 juillet 2016.

Coordination interministérielle de l’innovation et du transfert (C2IT), L’Innovation en Indicateurs de positionnement international, édition 2016, DGE-DRI, p. 18, 45, 47 et 49.

Consulter le « Baromètre de l’attractivité de la France 2017 ».

Élise Clément et Nicoleta Petricã, « L’information-communication et l’industrie sont les secteurs les plus innovants entre 2012 et 2014 », Insee Première, n° 1635, février 2017, p. 2.

Voir Angel Gurría, remarques introductives lors de la remise du rapport « Examens de l’OCDE des politiques d’innovation », 27 juin 2014.

L’innovation : un processus darwinien

L’innovation précède sa notion. Si cette dernière émerge au Moyen Âge, le fait d’innover est antérieur et se trouve inhérent à toute organisation qui cherche à survivre. Dans un contexte de quatrième révolution industrielle qui fait de l’innovation un moteur de croissance, il faut changer, évoluer, se transformer, se modifier, afin d’assurer la survie. Le terme lui-même d’innovation se comprend en ce sens : il nous faut changer (le latin novare) à l’intérieur (in) de quelque chose ou de quelqu’un. L’innovation est avant tout une logique d’écosystème, favorisée par la concurrence et la liberté.

Réagir à l’évolution des contextes

Toutes les organisations vivantes qui se retrouvent dans un environnement ne cessant d’évoluer se doivent d’innover. Ainsi l’entreprise qui voit arriver un nouveau concurrent a une obligation de se modifier, de se transformer pour survivre et de franchir, le plus souvent, la « frontière technologique19 » – concept réhabilité par Philippe Aghion et Peter Howitt. En France, par exemple, l’arrivée de Direct Énergie et de Poweo a poussé EDF à changer. Les entrepreneurs et les start-up génèrent souvent ces mouvements en apportant ces fameuses innovations de rupture qui remplacent l’existant par une nouveauté modifiant radicalement les conditions d’utilisation. C’est ce qu’a fait par exemple Xavier Niel en France avec Free : lorsqu’il lance un forfait téléphonique à 2 euros, il fixe par là même les conditions d’un paradigme profondément nouveau pour ses concurrents.

Mais ce n’est pas seulement l’aspect concurrentiel qui oblige le changement : une législation nouvelle peut redessiner un environnement et contraindre des acteurs à se modifier. Une association loi 1901 n’est pas moins concernée : si une loi change les statuts dont elle dépend ou si son financement évolue d’une manière ou d’une autre, cela lui demande de réfléchir à l’adaptation qu’elle doit suivre pour continuer à exister. D’ailleurs, si l’on souhaite être protégé d’une manière ou d’une autre, c’est parfois pour ne pas avoir à se transformer car le changement nous projette dans un futur incertain. Si notre environnement ne change pas, il n’y a aucune nécessité naturelle de changer radicalement. On privilégiera le plus souvent l’adaptation bancale à la rupture profonde. Dans la sphère publique, beaucoup préfèrent également voir les gouvernements maintenir certains statuts quitte à ce que ceux-ci ne régentent plus ce qu’ils prétendent encadrer.

En réalité, s’opposer au changement est illusoire. Néanmoins, ces dernières décennies, l’ouverture des frontières – physiques ou économiques –, l’intensité de la mondialisation et l’accélération des échanges – de marchandises, de matériels ou de données –, le développement inédit des techniques et des technologies ont mis sous tension l’ensemble des organisations : entreprises commerciales, organisations non gouvernementales, associations, partis politiques…

L’innovation, c’est finalement la marche en avant du monde. Comprendre l’innovation c’est comprendre qu’il y a systématiquement quelque chose de produit, de fait, de fabriqué, d’ajouté, de modifié, que ce soit avec des produits, des services, mais également avec la production intellectuelle. Tout est innovation autour de nous, comme nous-mêmes sommes le produit d’innovations. Cela ne nous empêche pas de décrier certaines innovations que nous ne considérons pas comme « positives » parce qu’elles nous paraissent nuisibles, inefficaces ou inutiles. Un pesticide, un organisme génétiquement modifié, un pistolet-mitrailleur ne sont pas moins des innovations qu’un vaccin ou un processus rendant l’eau potable.

L’innovation de l’économie et l’économie de l’innovation comme moteurs de la croissance

L’une des raisons qui justifie le recours à l’innovation est d’ordre économique. Nos économies développées deviennent numériques et l’on décrypte de mieux en mieux les ressorts qui fondent une croissance nouvelle et prospère. L’innovation, la flexibilité contractuelle, l’investissement en capital et sa faible taxation, la désintermédiation des services y sont, par exemple, récompensés, comme le traduisent les succès des licornes, des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et des NATU (Netflix, AirBnb, Tesla, Uber). La seule valeur des GAFA atteindrait aujourd’hui près de 2 milliards de dollars, avec une masse salariale peu ou prou égale à celle de Carrefour, premier employeur privé en France20. En réalité, notre économie semble à présent favoriser le paradigme néoschumpéterien, celui d’une économie de l’innovation qui se concrétise par le développement d’une croissance endogène. La littérature économique abonde sur ce sujet. Les économistes Paul Romer et Robert Lucas soulignent, par exemple, l’importance du capital humain, de l’accumulation des connaissances et de la R&D comme facteurs déterminants de la croissance ; Douglas North, quant à lui, démontre le rôle fondamental que possèdent les entités institutionnelles sur la croissance. L’innovation nécessite un environnement socio-économique qui favorise son déploiement afin de venir pleinement en soutien de la croissance du PIB.

Les modélisations des intuitions de Schumpeter, esquissées un peu avant par Robert Solow, par les économistes Philippe Aghion et Peter Howitt, sont, à ce titre, passionnantes. Elles constituent sans doute le cœur d’une nouvelle forme de prospérité, dont les innovateurs du bien commun garantiront le déploiement. Cette forme de croissance explique le phénomène bien connu de destruction créatrice21 ; il reconnaît que l’innovation peut, à court terme, appauvrir un tissu productif ou rendre obsolète un pan entier d’une activité. Mais de nombreux économistes ont montré l’absence de correspondance sur le long terme entre innovation et chômage, dont le Français Olivier Blanchard ou l’Américain Robert Solow. À terme, les transferts de revenus d’une entreprise sont, le plus souvent, constatés vers d’autres secteurs. La trajectoire cyclique de la croissance par l’innovation permet à chaque entreprise en situation de libre concurrence et proche de la « frontière technologique » de se déployer davantage en recourant à l’innovation22 . Cette conception de la croissance schumpetérienne valide des perspectives de prospérité nouvelle et favorise davantage de mobilité sociale, sans accroître les inégalités d’ensemble. Elle s’inscrit alors pleinement dans l’ère du bien commun, que nous évoquerons plus loin.

Pour autant, la croissance dépend aussi de la flexibilité dont disposent les forces économiques pour se déployer au sein d’un cadre politique, légal et institutionnel d’une société. Trop de contraintes fiscales et d’investissement ou de réglementations au plan budgétaire, monétaire ou éducatif peuvent alors enserrer un développement économique23. Cela se vérifie d’autant plus pour les économies émergentes qui souhaitent éviter le syndrome du middle income trap – phénomène de stagnation bien connu. L’économie argentine, productive au début du XXe siècle, a par la suite décroché et stagné durablement en raison d’institutions qui ont davantage favorisé l’accumulation de capital et le rattrapage économique plutôt qu’une croissance principalement orientée vers l’innovation24.

Par ailleurs, il faut noter que la nature des liens entre concurrence, réglementation, croissance et innovation recèle encore de nombreuses énigmes. Il a souvent été prouvé que la concurrence incite les entreprises à explorer de nouvelles voies de développement, au contraire des protections sectorielles ou monopolistiques qui peuvent empêcher l’émergence de nouveaux entrants ainsi que toute hypothèse de disruption positive et créatrice. De la même manière, la rigidité de régimes fiscaux surannés peut dissuader la prise de risque, l’investissement ou le lancement d’initiatives innovantes. Toutefois, différentes pensées s’affrontent. Bruno Amable et Ivan Ledezma ont ainsi démontré que la réglementation peut être un facteur positif pour certaines activités d’innovation lorsque l’on se rapproche de la frontière technologique 25. De même, certaines formes de réglementation peuvent booster l’effort d’innovation des entreprises, comme celles liées aux contraintes environnementales dans certaines industries. En revanche, l’importance de développer des politiques publiques dédiées à l’innovation et dépassant le seul cadre concurrentiel est régulièrement soulignée par un consensus plus large d’économistes, que ces politiques soient contracycliques, incitatives, ou d’investissement.

État de l’innovation en France

La politique publique d’innovation en France a notamment pour objectif d’encourager les investissements en R&D des entreprises, de renouveler le tissu industriel, de promouvoir les écosystèmes entrepreneuriaux, de financer les emplois de demain et de moderniser son administration via la digitalisation de ses services. Par sa politique publique d’innovation, l’État participe donc à cette nouvelle prospérité dans un contexte de concurrence qui favorise le renforcement de notre aptitude à innover. Jean Tirole rappelle que cette concurrence « promeut la diversité des approches et des expériences, faisant émerger des choix technologiques et des modèles économiques plus performants26 ». Une politique publique d’innovation performante est donc un moyen essentiel pour assurer la compétitivité de nos entreprises.

Le montant de l’ensemble des aides françaises à l’innovation s’élève aujourd’hui à 10 milliards d’euros, soit un demi-point de PIB. Cela constitue un montant supérieur de plus de 25% au budget de la justice27 et, avec 6,4 milliards d’euros par an, les incitations fiscales représentent plus de 60% de l’ensemble des financements publics de l’innovation en France28. Cela dit, la France pourrait mieux gérer ses mécanismes publics en la matière, qui connaissent une trop grande diversité d’objectifs et une instabilité des dispositifs29. Les recommandations pour mieux faire, ici aussi, ne manquent pas : nouvelle coordination avec les Régions, meilleures évaluations des dispositifs engagés, augmentation des capacités privées de R&D30, simplification et clarification d’un certain nombre d’aides, soutien accru aux entreprises innovantes, etc. Mais si mesurer l’innovation n’est pas simple – les critères, les approches et les classements diffèrent –, cette politique publique semble porter ses fruits à différents égards. Des indicateurs classent régulièrement la France parmi les nations les plus innovantes du moins en ce qui concerne ses plus grandes entreprises. En 2016, dix de ses entreprises (Arkema, le CNRS, IFP Énergies nouvelles, Saint-Gobain…31 ) s’inscrivent dans le top 100 des entreprises les plus innovantes, faisant de la France le troisième pays mondial de l’innovation, notamment en raison des 30% de brevets français déposés par la recherche publique. En 2017, le tableau de bord européen de l’innovation, qui développe un indicateur synthétique d’innovation classant l’ensemble des États membres de l’Union européenne, classe la France à la onzième place des nations les plus innovantes (indicateur construit notamment sur les dépenses en capital-risque, le nombre de nouveaux docteurs, les demandes de brevets, la part d’emploi dans les activités intensives en connaissance32 ). De son côté, la coordination interministérielle de l’innovation et du transfert (C2IT) a publié en 2016 un rapport qui analyse le positionnement de la capacité d’innovation de la France dans le monde. Il souligne le taux satisfaisant de chercheurs employés ainsi que l’intensité en R&D à structure sectorielle 33. Plus récemment, le cabinet EY a montré une augmentation de 30% par rapport à 2015 du nombre d’implantations et d’extensions de projets par des investisseurs étrangers sur le territoire français34. Cette attractivité française repose notamment sur l’innovation, selon 50% des décideurs interrogés, conséquence du nombre important de centre R&D présents en France. L’écosystème de la FrenchTech – des labels innovants et incitatifs, notamment appuyés par la Banque publique d’investissement (BPI) – participe de ce climat de confiance. La qualité des chercheurs français est également décisive.

Cependant, la France et ses entreprises pourraient faire davantage. La R&D des entreprises françaises représente en moyenne 1,5% du PIB, contre 2% en Allemagne. Par ailleurs, selon l’Insee, entre 2012 et 2014, 48% des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové dans les secteurs marchands non agricoles. Celles-ci ont été plus nombreuses à innover en marketing ou en organisation (38%) qu’en produits ou en procédés (31%). Seule une société sur huit a introduit des produits nouveaux qui n’existaient pas sur le marché (12%)35. Cette dernière donnée est particulièrement importante et symptomatique. Les entreprises françaises peinent encore à révolutionner des segments entiers par l’innovation de produit.

Dès lors, des marges de progression existent pour nos entreprises. Le Forum économique de Davos classait d’ailleurs la France qu’en vingtième position sur sa « capacité à innover », tandis que l’Innovation Bloomberg Index ne lui accordait que la onzième place, principalement en raison d’une concentration insuffisante de firmes de hautes technologies. De même, pour l’OCDE, les entreprises françaises innovantes sont trop peu nombreuses et trop petites- leur difficulté à croître étant en partie liée à des effets de seuil dans les réglementations fiscales, économiques et sociales36. Ainsi, le classement eCAC 40, initié par l’entrepreneur Gilles Babinet, mesure-t-il à présent l’agilité numérique et la transformation digitale des grandes sociétés cotées et confirme chaque année que ces dernières peuvent profondément progresser, notamment en instillant progressivement une culture d’entreprise bien connectée et innovante.

Pour soutenir l’« industrie du futur », l’État a lancé à la fin de l’année 2017 un fonds de 10 milliards d’euros destiné à financer l’innovation de rupture grâce aux cessions de participations publiques. Ce montant peut sembler insuffisamment élevé au regard des budgets de R&D dépensés chaque année par les géants du Net : en 2017, Amazon a dépensé 16 milliards de dollars (soit près de 12% de son chiffre d’affaires annuel) et Alphabet (Google) près de 14 milliards de dollars. Néanmoins, les opportunités restent nombreuses avec la déferlante des technologies NBIC qui ouvre le champ à davantage d’investissement en capital-risque ainsi que de nouvelles expérimentations. La santé connectée, l’impression 3D, la voiture autonome, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée sont autant de technologies disruptives que les entreprises françaises et européennes devront appréhender. Pour ce faire, il existe des voies d’innovation qu’il convient d’évoquer.

Les voies actuelles de l’innovation

Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique. Recherche sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture [2e éd., 1935], Dalloz, 1999, 247.

L’open innovation est l’ouverture au maximum vis-à-vis de l’extérieur pour réussir à capter les besoins des individus, à nouer des relations avec des fournisseurs qui peuvent participer aux développements des idées, à créer des liens avec des distributeurs permettant ainsi de diffuser au mieux et au plus vite les derniers lancements (voir Henry Chesbrough, Open The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003).

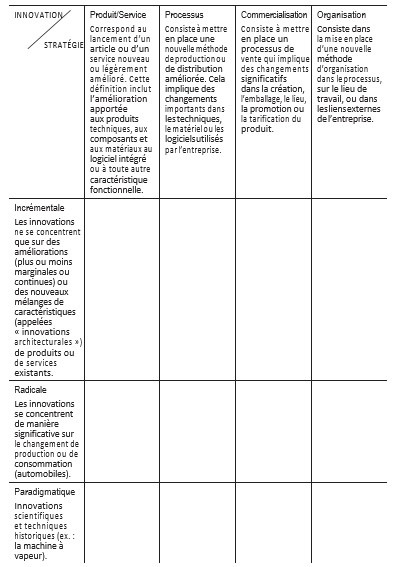

Les quatre typologies du changement

Comprendre l’innovation nécessite de comprendre ses nombreuses variantes. Trop souvent l’innovation est réduite au dernier produit vendu, à la mode ou doté de caractéristiques technologiques nouvelles, mais elle est évidemment plus complexe (au début du XXe siècle, Joseph Schumpeter mettait l’accent sur différentes catégories de « nouvelles combinaisons productives37 », expression alors utilisée pour décrire l’innovation). Les différentes typologies du changement peuvent être regroupées en quatre grandes catégories :

- l’introduction d’un nouveau bien (ou innovation « produit »), qui correspond au lancement d’un produit ou d’un service nouveau ou légèrement amélioré. Cette définition inclut les perfectionnements apportés aux produits techniques, aux composants et aux matériels, aux logiciels également, enfin à la convivialité ou à toute autre caractéristique fonctionnelle ;

- l’introduction d’une nouvelle méthode de production (ou innovation de « procédé ») : cette innovation concerne essentiellement la création ou l’amélioration d’une méthode de production ou distribution. La compagnie informatique Dell, par exemple, entre pleinement dans cette catégorie, car si ses micro-ordinateurs n’ont jamais été reconnus comme particulièrement innovants en termes de produits (microprocesseur, écran du moniteur, disque dur, ), Michaël Dell a innové sur le procédé de fabrication-livraison des produits ;

- la conquête d’un nouveau marché (ou innovation dite de « commercialisation », parfois appelée aussi innovation dans les business models) veille à proposer une nouvelle façon de vendre, d’acheter ou d’utiliser un produit ou Amazon a ainsi révolutionné l’achat des livres, non pas tant par la distribution à distance que par sa capacité à avoir fédéré autour de lui un très grand nombre d’acteurs lui permettant d’offrir la commercialisation de produits, en l’occurrence des livres, comme nul autre ne l’avait fait auparavant ;

- l’innovation d’organisation, qui consiste en l’implantation d’une nouvelle méthode d’organisation dans les procédés, sur le lieu de travail ou même dans les liens extérieurs de l’entreprise. À ses débuts, Google a ainsi développé la méthode dite « 70/20/10 » : l’organisation du temps de travail de chacun des employés se répartissait en 70 % consacré à sa mission, ce pour quoi il a été embauché par l’entreprise ; en 20 % concernant le projet d’un collègue dans lequel l’employé s’investit ; et en 10 % s’adressant à des missions extérieures à l’entreprise. L’innovation d’organisation est la recherche permanente de la meilleure façon de travailler au sein de l’entreprise mais aussi avec son réseau extérieur. C’est aussi le cas avec les techniques dites « open innovation38», dont l’essence est de contrarier les méthodes classiques d’innovation qui consistent à développer ses idées en ne restant que dans l’environnement fermé de son entreprise. Il existe aussi une autre catégorie d’innovation qui concerne la conquête de nouvelles sources de matières premières, mais cette catégorie n’est plus spécialement d’actualité (rareté et épuisement des matières premières), ce qui explique principalement l’utilisation des quatre seules formes d’innovation décrites.

Les trois degrés d’innovation

Les catégories d’innovation majeures sont celles qui permettent de définir le type d’innovation dans lequel une entreprise souhaite investir. Il ne s’agit à l’évidence pas de préférer un type d’innovation par rapport à un autre, mais de savoir le choisir pour y associer les moyens à mettre en œuvre. Cependant, le choix ne s’opère pas simplement sur la forme d’innovation mais également sur son degré d’innovation. Plus précisément, trois degrés d’innovation sont possibles : l’incrémental, le radical ou disruptif et le paradigmatique.

Ainsi, en associant, d’une part, les quatre formes d’innovation (produit/ service, procédé, commercialisation, organisation) avec, d’autre part, les trois degrés d’innovation (incrémental, radical, paradigmatique), il est possible de développer douze façons différentes d’innover. Mais il ne s’agit pas de considérer, par exemple, que l’innovation de procédé incrémental est moins pertinente que l’innovation paradigmatique de produit, car toutes les innovations ont leur pertinence en fonction de la stratégie et des moyens que possède l’organisation.

Le tableau 1 présente les différentes stratégies que l’organisation peut choisir en fonction des différents critères tels que sa stratégie, ses forces, ses faiblesses, la présence de ses concurrents et leur intensité en termes d’innovation, ses clients et les différentes forces externes (actionnariat, politiques publiques, etc.).

Grille stratégique d’innovation

Source :

Grille stratégique d’innovation Pavie 39– 2016.

Xavier Pavie, professeur d’innovation à l’ESSEC, directeur académique du programme Grande Ecole à Singapour et directeur du centre

Enfin, nous pouvons noter que l’innovation dans les organisations s’orchestre autour de cinq grandes phases : l’idée (insight, ideation et recherche et développement), la faisabilité (technique, financière), la capabilité (humaine, économique, matérielle), le lancement (marketing, distribution) et le postlancement (mesure et évaluation) ; le management du processus d’innovation étant censé être le moteur de l’innovation interne à l’entreprise.

La nécessité d’interroger l’innovation

François Rabelais, Pantagruel [1532], in Œuvres complètes, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1994, 245.

Sophocle, Antigone, Paul Mazon, Les Belles Lettres, 1955, p. 86.

Parmi de très nombreux exemples, notons ainsi, en 2012, la naissance du premier « bébé-médicament ». Les parents d’une petite fille atteinte d’une maladie génétique ont décidé d’avoir un nouvel enfant permettant de la Les parents de ce « bébé-médicament » ont bénéficié d’un double diagnostic préimplantatoire ; il a fallu écarter les embryons porteurs de la maladie, sélectionner, parmi les embryons sains, le plus compatible avec le patrimoine génétique de la grande sœur, et l’implanter dans le ventre de la mère. Près de dix-huit mois après sa naissance, Umut-Talha, premier « bébé-médicament » français, a permis à sa grande sœur Asya de guérir de la bêta-thalassémie sévère, grâce aux cellules souches prélevées dans le cordon ombilical à la maternité. Si l’on peut saluer la prouesse technique, on peut s’interroger sur le développement d’une telle réussite qui se rapproche de l’eugénisme.

S’opposer à l’innovation n’a en réalité aucun sens, car celle-ci va de pair avec le développement humain depuis ses débuts. Aujourd’hui, une question principale se pose : quels types d’innovations souhaitons-nous et pour dessiner quel type de monde ? Il existe une nécessité d’interroger l’innovation non pas sur sa pertinence économique, le marché étant là pour s’en charger (et ce d’autant plus que la logique économique schumpéteurienne favorise les formes de croissance fondée sur l’innovation), mais sur ce qu’elle apporte en tant qu’innovation. Autrement dit, la question peut se formuler de manière ontologique, à savoir penser l’innovation en tant qu’innovation.

Mal contrôlée, l’innovation peut être violente et néfaste pour nos écosystèmes en raison de ses impacts humains, économiques et environnementaux. En effet, des populations et des espèces animales disparaissent du fait de certaines innovations. Le développement massif des technologies, des produits ou des biens de consommation courante a une conséquence directe sur l’épuisement des ressources naturelles. Sans conteste, il y a une dégradation de l’atmosphère, des sols, des océans à cause de l’activité humaine et d’une recherche aveugle de croissance économique. L’urbanisation grandissante modifie de manière durable les équilibres de la biosphère. Et ces enjeux sont mondiaux : les pluies acides, les pollutions radioactives sont sans frontières et un « septième continent » fait de plastique est à la dérive dans le Pacifique, hors des eaux nationales. Ces conséquences sont en partie liées à l’imprévisibilité des innovations que l’on émet sur un marché. Lorsque les chlorofluorocarbones (CFC) furent introduits dans les années 1950, rien ne laissait prédire que ceux-ci se révéleraient être de dangereux gaz à effet de serre et détruiraient l’ozone stratosphérique. On peut également citer les conséquences environnementales provoquées par l’extraction des fameuses « terres rares », utilisées pour la conception de nombreux composants technologiques et smartphones.

De même, la gestion des données personnelles devient un challenge important pour l’innovation, qui en sollicite de plus en plus. Les fuites préjudiciables subies par Yahoo, Linkedin ou encore Ashley Madison ont alimenté l’actualité dans ce domaine. Les législations se modifient pour prévenir au mieux la récolte et l’utilisation des données, qu’il est d’usage d’identifier comme le nouvel or noir pour bon nombre d’entreprises innovantes. L’encadrement des conditions de détention, d’échange et de commercialisation des données personnelles est devenu un enjeu majeur.

L’innovation financière est un autre exemple d’outil puissant de transaction, ayant aussi participé à la propagation de logiques de spéculation et de produits toxiques. L’algotrading, ou trading algorithmique, s’est imposé comme une technique boursière incontournable mais dont les abus peuvent faire perdre des milliards de dollars.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », faisait dire avec un esprit particulièrement visionnaire Rabelais à Gargantua40. Et cela ne s’arrête pas aux conséquences sur l’environnement : l’électronique a envahi notre quotidien avec l’IoT (Internet of Things) ; la « numérisation du monde » devient un essai à transformer passionnant ; les nanotechnologies sont omniprésentes dans l’alimentation, les vêtements, les meubles, les voitures, etc. Ce n’est certainement qu’un début, compte tenu des progrès et des puissances algorithmiques à venir dans l’exploitation du corps humain et dans ses avatars en termes d’automates banalisés.

Alors, la notion d’innovation, comme celle de science, est à mettre en perspective avec le terme grec deinon, qui exprime à la fois le terrible et l’admirable qui se télescopent pour exprimer la puissance des contraires. C’est l’exemple de l’homme qui dispose « de ressources dont l’ingénieuse habileté dépasse toute espérance, il s’avance tantôt vers le mal tantôt vers le bien », affirme Sophocle dans Antigone41. Or c’est bien l’homme, l’individu, qui innove. C’est bien lui qui peut faire tendre une innovation d’un côté ou de l’autre, et ce de façon consciente ou non. Désormais, le problème n’est plus dans l’acceptation morale ou la capacité scientifique, il est dans le devoir de faire ou de ne pas faire sous couvert d’éthique, de responsabilité42 et en vertu du bien commun.

Formuler une nouvelle approche de l’innovation

François Ost, La Nature hors la loi, La Découverte, 267, et l’auteur ajoute : « Voilà que se trouve brisé le cercle de proximité qui m’obligerait seulement à l’égard du proche et du prochain, et distendu le lien de simultanéité qui me faisait comptable des effets immédiats, ou à tout le moins voisins, des actes que je posais aujourd’hui » (ibid.)

Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Brothers, 1953, p. 6.

Hans Jonas, Le Principe responsabilité [1979], Flammarion, « Champs essais », 2013.

De manière officielle, l’innovation sociale, définie selon le Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA), répond simultanément aux besoins sociaux et créée de nouveaux rapports Le BEPA a pour principale vocation de constituer une passerelle entre les décideurs politiques de la Commission européenne et les acteurs de la société). L’innovation inclusive, quant à elle, a pour but de livrer des produits de haute performance, des processus et des services à un prix très faible pour les personnes pauvres, aussi bien pour le logement, les transports que pour les médicaments et ordinateurs. Ces innovations doivent être avant tout extrêmement abordables.

Xavier Pavie, Innovation Stratégie et levier de croissance des organisations, Eyrolles, 2012, p. 104.

Par exemple, Engie, au niveau du groupe, ou encore La Poste, en Lorraine, ont développé des programmes de réflexion relativement structurés autour de l’innovation responsable entre 2010 et 2015.

Voir Sandra Dubouloz, « Les barrières à l’innovation organisationnelle : le cas du Lean Management », Management international, 17, n° 4, été 2013, p. 121-144.

La responsabilité de l’innovateur évolue de jour en jour. Les développements économiques et technologiques posent des questions éthiques, sociales, citoyennes, compte tenu des risques nouveaux qu’ils peuvent impliquer et de la nécessité de préserver notre environnement. La responsabilité se doit ainsi d’être redistribuée dans sa compréhension, car nous « apparaissons désormais responsables, ou du moins coresponsables, d’une action collective dont les développements et les effets nous sont largement inconnus », précise François Ost43. Les cadres de la responsabilité changent car notre agir n’est plus identique à celui d’il y a trente ans. La responsabilité reste individuelle, mais s’étend de façon globale, elle est attribuable à un sujet, mais pas seulement. Notre bien commun s’est élargi (nous y reviendrons plus loin). L’innovation est peu à peu devenue responsable ainsi que sociale. Ces compléments seraient les palliatifs aux limites décrites de l’innovation.

De l’innovation responsable à l’innovation sociale

L’innovation responsable résulte à l’origine d’un processus chronologique incorporé par la question de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui vient questionner l’implication du monde des affaires dans la société. Howard Bowen, considéré comme le père fondateur de la RSE, définit la responsabilité sociale des managers comme consistant à « poursuivre les politiques, prendre les décisions ou suivre les orientations désirables en termes d’objectifs et de valeurs de notre société44».

L’innovation responsable apparaîtrait avec le philosophe Hans Jonas. Dans Le Principe Responsabilité, Jonas développe l’idée selon laquelle le savoir humain surpasse le savoir prévisionnel45. Il est fondamental, selon lui, d’adopter une éthique destinée à combler cet écart. Sans rejeter science et technique, Jonas expose la nécessité de déployer une responsabilité à visage humain face aux risques qu’apporte la technologie et qui mettent en jeu l’humanité. Aujourd’hui, de plus en plus d’innovateurs et d’entrepreneurs réclament un principe d’innovation, en opposition au principe de précaution qu’ils décrivent comme une logique parfois trop contraignante. Un amendement instituant ce principe avait d’ailleurs été déposé dans le cadre de la loi Macron.

L’innovation responsable est très souvent confondue avec l’innovation sociale ou inclusive, dont l’enjeu est d’innover pour mieux appréhender les problématiques des populations les plus défavorisées46. Cela peut se traduire par des réfrigérateurs à très bas prix fonctionnant sur batterie afin d’éviter des changements de température dans les pays où l’électricité n’est pas stable, ou par des électrocardiographes à batteries développés en Inde à destination des paysans des zones les plus reculées. Des innovations de ce type sont capitales pour les populations concernées. L’innovation sociale et sociétale jouit d’une croissance très forte, grâce au développement des possibilités technologiques.

Ainsi, l’enjeu de l’innovation responsable est de déconstruire les modes d’innovation et de questionner chaque phase, chaque étape pour jauger la question de la responsabilité47. Il s’agit de s’interroger, d’établir des critères d’évaluation tout au long du processus pour estimer si l’innovation va respecter l’environnement, les salariés, les clients, l’écosystème à court ou moyen et long terme. Cependant, il existe toujours une marge d’erreur, une subjectivité inhérente à cette démarche.

Les limites des schémas existants

Depuis une dizaine d’années que les idées d’innovation responsable puis sociale ont émergé, un certain nombre d’organisations ont commencé à s’y intéresser de façon concrète, que ce soit dans l’énergie, la communication, le secteur bancaire ou l’automobile48. Toutefois, seule une faible partie de ces organisations s’est vraiment attelée à conduire une réelle politique d’innovation responsable.

De même, les processus d’innovation demeurent élitistes et ne sont pas assez mis au service du plus grand nombre. Des pans entiers de notre économie lui restent hermétiques, en raison, notamment, d’un manque de moyens financiers au sein de l’entreprise, de personnel qualifié et d’informations accessibles sur les marchés.

Enfin, la réglementation et les structures institutionnelles étouffent souvent l’innovation, comme évoqué précédemment49. Enserrer aveuglément l’innovation peut contrevenir à sa nature profonde. Les barrières sont nombreuses, alors que l’innovation a vocation à être profondément libre. La pression fiscale, les difficultés de financement en capital-risque pour certaines petites entreprises, les barrières culturelles liées aux nouvelles technologies entravent de façon structurelle l’innovation.

Tendre vers une innovation au bénéfice du bien commun

Faire preuve de raisonnement et faire évoluer les outils d’innovation existants pour les mettre plus largement au service de notre communauté devient une priorité essentielle pour notre époque. Notre espace public évolue et valorise l’engagement citoyen, les initiatives innovantes, auxquelles s’ajoutent les logiques de sens, de mobilité et d’inclusion. Il est temps de penser à de nouvelles formes d’innovation, moins verticales et à même de se diffuser plus largement. Il faut que chacun s’empare des clés d’innovation et prenne conscience de l’impératif d’innover.

Dès lors, il faut défendre un principe d’innovation face au principe de précaution, bâtir un climat institutionnel qui lui soit favorable, faire le pari d’une innovation quasi systémique (à l’échelle citoyenne, de l’entreprise, de l’État), tout en la développant de manière responsable et inclusive. En la faisant tendre vers le bien commun, en la mettant à son service.

Vers une innovation pour le bien commun

Entre philosophie et économie : les fondements du bien commun

Forum mondial des alternatives (FMA), « Vers une déclaration universelle du bien commun de l’humanité », 14 juin 2012.

Platon, Les Livres VII à XII, livre IX, 874e-875a, trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, GF Flammarion, 2006, p. 148.

Ibid., livre IX, 875a, 148.

Platon, La République, livre III, 416b, Georges Leroux, GF Flammarion, 2004, p. 211.

Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1094 b5, trad. Richard Bodéüs, GF Flammarion, 2004, p. 50-51.

Voir Bénédicte Sère, « Aristote et le bien commun au Moyen Âge : une histoire, une historiographie », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 32, 2e semestre 2010, 277-291.

Ibid., p. 281.

Ibid., p. 280.

Pierre Dardot et Christian Laval, Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2015.

Carlos Trias Pintó et Stefano Palmieri, « Avis du Comité économique et sociale européen sur “L’économie du bien commun : un modèle économique durable axé sur la cohésion sociale” », Comité économique et sociale européen, ECO/378, 17 septembre 2015.

Ibid., p. 3.

Voir Elinor Ostrom, La Gouvernance des biens Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck, 2010.

Garrett Hordin, « The Tragedy of the Commons », Science, 162. n° 3859, 13 décembre 1968, p. 1243-1248.

Théorie économique selon laquelle l’ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidées uniquement par l’intérêt personnel de chacun, contribuent à la richesse et au bien commun.

Friedrich H. Hayek, Droit, Législation et Liberté, PUF, 2013, p. 66.

Ibid.

Milton Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre 1970.

Carly Fiorina, « Invention for the Common Good », ssir.org, printemps 2004.

Jean Tirole, « Pour une économie du bien commun », Revue des deux mondes, février-mars 2017, 141. Pour lui, il s’agit « d’analyser les situations où l’intérêt individuel entre en conflit avec l’intérêt collectif, et d’étudier comment mettre en musique ces intérêts individuels pour qu’ils remettent au centre l’intérêt général » (ibid.).

Jean Tirole, cit., p. 18.

Voir notamment John Rawls, Théorie de la justice [1971], Seuil, 1987, et les analyses de Philippe Quéau dans son ouvrage La Planète des Pour une politique du cyberespace, Odile Jacob, 2000.

John Rawls, Théorie de la justice [1971], Seuil, 1987, p. 282.

Voir Albert Kasanda Lumembu, John Rawls : les bases philosophiques du libéralisme politique, L’Harmattan, 2005, p. 10.

Voir Lawrence C. Becker et Charlotte B. Becker (dir.), Encyclopedia of Ethics, Routledge, 1992

La notion de bien commun est relativement complexe. Les derniers mois ont illustré la résurgence de ce standard quelque peu oublié. Régulièrement repris par la presse, les éditorialistes, les économistes, les professeurs d’université ou encore par les discours des candidats à l’élection présidentielle, Macron, Fillon, Hamon ou Mélenchon, ces deux mots n’en demeurent pas moins compliqués à définir. Certains libellés internationaux ont aussi repris ce concept récemment, à l’instar du texte « Vers une déclaration universelle du bien commun de l’humanité50 », élaboré à l’occasion du Sommet des peuples de Rio de Janeiro, en juin 2012. Avant de se concentrer à nouveau sur l’innovation, essayons de voir quels sont les apports et les attributs qui ont progressivement bâti, ou rebaptisé, le bien commun.

Origine du concept

a) Unir et dépasser les intérêts privés

La philosophie antique évoquait déjà l’essence du bien commun. Les Anciens ont longtemps pensé sa substance, et l’ont parfois assimilé à la vie bonne, et à travers lui fondé certains ressorts de la philosophie politique. Dans Les Lois, Platon explique qu’il est « indispensable aux hommes de se donner des lois et de vivre conformément à ces lois, sous peine de ne différer en rien, à tous égards, des bêtes les plus sauvages » et qu’« en premier lieu, il est difficile de reconnaître la nécessité pour la technique politique véritable de se préoccuper non de l’intérêt particulier, mais de l’intérêt général51 ». Il ajoute : « L’intérêt général commun rassemble, tandis que l’intérêt particulier déchire les cités – et l’intérêt général aussi bien que l’intérêt particulier gagnent même tous les deux à ce que le premier plutôt que le second soit assuré de façon convenable52. »

Le bien est donc ici un bien général que tout individu a intérêt à préserver pour vivre en communauté dans la cité. La politique a vocation à se soucier du bien commun et milite pour une convergence d’action en dépit des différences – qu’elle ne nie pas – afin de privilégier l’unité à l’atomisation. Dans La République, Platon décrit aussi le bien commun comme un mode de fonctionnement à même d’assurer l’harmonie de tous, où l’éducation serait par exemple l’une des composantes appartenant à chaque citoyen : « La précaution la plus grande qu’on puisse rendre n’est-elle pas de faire en sorte qu’ils reçoivent une éducation de réelle qualité ?53 »

b) Agir pour le bien de la communauté

Aristote s’intéresse également au bien commun, qu’il perçoit davantage comme une source d’intérêts mutuels. De même, il lie davantage les intérêts particuliers à l’intérêt collectif. Il imagine l’homme comme un animal social ayant naturellement pour but de s’investir dans la vie de sa communauté politique. Celle-ci doit alors agir en vue de l’avantage de ses membres. Préambule au bien commun finalement. Dans l’Éthique à Nicomaque, il estime que la fin de la politique doit être le bien humain et que « s’il s’avère identique pour un seul homme et une cité, le meilleur objectif paraît de saisir et de préserver le bien de la cité54 ». Pour lui, le bien suprême de la cité est donc le bien de la communauté55. Le gouvernement, le politique, doit agir avec éthique et intégrité pour le plus grand nombre avant tout.

c) Une logique de participation

Cette présence d’un bien commun au sein de la cité s’est retrouvée dans la doctrine sociale de l’Église. Les écrits de saint Thomas d’Aquin témoignent de l’existence d’un bien commun, supérieur, presque immanent. Selon lui, le bien commun doit être perçu comme « une forme d’amour du bien public, intériorisé dans la conscience individuelle56 ». Mais Saint Thomas perçoit surtout la vertu inclusive de ce standard et décrit le bien commun comme une logique de participation : le bien est en commun et peut donc « être participé57 ». L’individu doit y prendre toute sa part, notamment par le débat et la confrontation, pour le façonner. C’est une caractéristique d’une actualité certaine.

d) De l’implication des citoyens, de la vertu civique

À la Renaissance, Machiavel conditionne l’existence du bien commun à la vertu des actes de citoyenneté. Dans ses Discours sur la première décade de Tite-Live, il explique que la liberté, la sécurité collective, la dignité et la prospérité établissent les fondements d’un bien commun, qu’il perçoit comme une condition morale à la vie en groupe. Aux individus d’agir pour assumer et défendre les conditions de leur liberté, subjective et collective.

Approche contemporaine

Le bien commun a évolué au gré des époques. Le siècle dernier lui a donné une connotation toute différente.

a) Un critère promoteur d’alternatives

À partir des années 1980, des auteurs ont vu dans la notion de bien commun une façon de contester et de proposer une alternative aux failles du modèle néolibéral. Dès lors, le bien commun prendrait des consonances altermondialistes et universalistes. On explique la nécessité de communautariser ce qui est en partage au sein d’une société, de le préserver des attaques individuelles. Alors, on oppose à l’individu le commun, la propriété privée et le bien public. Le bien commun devient une référence d’opposition à l’opinion économique établie.

Ainsi, Ricardo Petrella, Jean-Marie Harribey, Pierre Dardot et Christian Laval58 parlent du bien commun comme d’une construction sociale à vocation quasi universelle, qui répond en creux aux excès de la mondialisation. C’est un contrat qui constitue une prise de conscience collective de l’existence d’un patrimoine commun de l’humanité. Des initiatives aux accents similaires se sont développées. Par exemple, l’« économie pour le bien commun » (economy for the common good) de Christian Felber a rencontré un écho réel. Il propose des outils d’évaluation différents, à l’instar de sa common good balance sheet, grille d’analyse financière élargie, qui intègre les notions de satisfaction des salariés au travail ainsi que la soutenabilité économique des activités poursuivies. Un avis du Comité économique et social européen (CESE) portant sur l’établissement d’un « modèle économique durable axé sur la cohésion sociale59 » au service d’une économie du bien commun a aussi été rendu en 2015. Il demande notamment à la Commission européenne de récompenser les « entreprises qui peuvent prouver qu’elles réalisent des performances éthiques supérieures60 ». Ces mouvements participent finalement à la promotion d’une économie sociale et solidaire. Ils veulent associer la prise en compte d’intérêts humains, écologiques et démocratiques dans la poursuite d’activités économiques.

b) Les biens communs du bien commun : de l’importance de la confiance

Il est important de faire la différence entre le bien commun – que nous évoquons – et les biens communs. S’opposant aux biens purement privés, on les assimile parfois aux biens publics ou collectifs. En 1954, le célèbre économiste Paul Samuelson les a caractérisés par les critères de non-rivalité et de non-exclusion. L’exemple du phare maritime qui n’exclut aucun bateau de sa lumière et qui permet à chaque matelot de se repérer peut être cité comme bien collectif.

Au-delà des nuances de catégorisation qui peuvent exister, il est intéressant de s’intéresser aux biens communs à travers le travail d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, sur les commons 61. Dans un article publié en 1968, Garrett Hardin théorisait qu’une utilisation libre et non régulée de biens communs conduirait à des situations de prédation et de surexploitation 62. Cette « tragédie des communs » s’est illustrée par l’utilisation excessive des ressources naturelles, telle que la surexploitation de pans forestiers d’Amérique latine. Cette théorie suppose que des politiques de nationalisation, de privatisation ou de gestion publique soient les seuls remèdes à cette situation. Elinor Ostrom expose, quant à elle, un constat divergent et pose les bases de sa Nouvelle économie institutionnelle. Elle démontre la pertinence et le fonctionnement de régimes de propriété collective tout en spécifiant les conditions de ce succès. On y décèle alors l’importance des logiques locales et de confiance, où la volonté d’éviter les conflits et de promouvoir les coopérations sociales complètent la connexion évidente aux réalités concrètes et quotidiennes des situations particulières dans la gestion des ressources communes.

Les biens communs s’intègrent finalement dans la définition même du bien commun en ce qu’ils impliquent les logiques de bienveillance, de préservation des ressources rares. La révolution numérique redonne toute sa place à cette notion en promouvant, par exemple, les biens communs de la connaissance et de l’information. Nul n’a le monopole de leur diffusion ni de leur utilisation. Les accès libres se multiplient et chamboulent les logiques d’apprentissage, d’éducation, de culture. Le développement des innovations reliées à l’économie collaborative en est un parfait exemple, nous y reviendrons.

c) Bien commun et économie de marché : la liberté comme vecteur d’action

Dans une période relativement contemporaine, le libre accaparement du bien commun par des franges contestataires altermondialistes et d’extrême gauche a aussi fait place aux analyses qui relient le bien commun à l’économie de marché et à la liberté. Démarche presque contraire à celle qui vient d’être évoquée. En effet, le bien commun n’a pas forcément vocation à défier les fondements de liberté sur lesquels fonctionne notre société, hérités de Locke ou de Tocqueville. Ni à vouloir légitimer automatiquement d’inutiles intrusions de l’État qui souhaiterait répondre aux failles de la « main invisible » décrite par Smith63. La prise en compte du bien commun ne peut finalement pas être si verticale. Dès lors, de nombreux auteurs répondent à ceux qui opposent le bien commun à la liberté, le progrès social au néolibéralisme, la collectivité à l’individu. La logique d’économie du bien commun ne doit pas systématiquement primer sur les individualités, leurs initiatives et leurs intérêts propres. Elle peut, au contraire, susciter et entretenir les forces vives de liberté tout en promouvant des objectifs attachés au bien du plus grand nombre.

Friedrich Hayek, pour qui la liberté « est la situation dans laquelle chacun peut utiliser ce qu’il connaît en vue de ce qu’il veut faire64 », estimait que dans une société d’hommes libres « le bien commun consiste en la facilité offerte à la poursuite d’objectifs individuels inconnus65 ». Hayek fait prévaloir la logique individuelle sur toute autre et récuse que la loi puisse imposer la nature de nos choix.

Sur un plan davantage économique, Milton Friedman, autre figure iconique du courant libéral, affirmait, quant à lui, que « la responsabilité sociale des entreprises est d’augmenter ses bénéfices66 ». L’entreprise, l’entité reine de l’économie de marché, n’aurait donc pas de rôle naturel dans la défense du bien commun. Fort heureusement, les libéraux ont évolué sur cette question. Carly Fiorina, ancienne dirigeante du groupe Hewlett-Packard, a ainsi publié en 2004 un célèbre article en réponse à l’approche de Friedman, où elle s’applique à défendre la responsabilité durable et imminente des entreprises vis-à-vis de la société et invite chacun de ses employés à innover à leur propre échelle67.

Un dernier point d’équilibre à mentionner est sans doute le livre publié récemment par Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014, Économie du bien commun. L’auteur pense que « l’économie du bien commun est avant tout une ambition, celle de faire en sorte que nos institutions économiques contribuent à l’intérêt général68 ». Dans son livre, Jean Tirole récuse les logiques tout- marché ou tout-État et voit l’économie comme devant être au service du bien commun : « Elle a pour tâche d’identifier les institutions et les politiques qui promouvront l’intérêt général. Dans sa recherche du bien-être pour la communauté, elle englobe les dimensions individuelles et collectives du sujet. Elle analyse les situations où l’intérêt individuel est compatible avec cette quête de bien-être collectif et celles où au contraire il constitue une entrave69. » Le bien commun se veut alors comme un complément à l’économie de marché.

d) Une certaine idée de l’éthique sociale

Enfin, ces éléments d’analyse seraient incomplets si nous ne nous attardions pas sur l’aspect moral, d’éthique sociale, que comprend le bien commun. La philosophie politique anglo-saxonne est, sur cet aspect, passionnante. Le prisme du débat opposant les utilitaristes aux défenseurs d’une éthique sociale le prouve. Il a vu s’y exprimer Jeremy Bentham, Herbert Hart ou encore John Rawls.

Pour rappel, Jeremy Bentham et John Stuart Mills ont été de célèbres tenants du courant utilitariste qui édicte que les actions conduites par l’individu sont bonnes si elles participent à maximiser le bien-être collectif de la majorité, et ce même au prix de quelques sacrifices particuliers. Le principe d’utilité, la logique rationnelle et l’objectif du plus grand bonheur partagé guident ainsi l’action éthique de cette philosophie ; les libertés personnelles ont ici un rapport contingent, sinon aléatoire, au bien commun.

John Rawls critique cette approche qu’il juge trop systémique70. Il définit le bien commun comme étant constitué de « certaines conditions générales qui sont, dans un sens adéquat, à l’avantage de tous d’une manière égale71 ». Il conçoit le bien commun comme des avantages réciproques et estime que poursuivre son intérêt personnel est une bonne chose s’il s’accorde avec l’intérêt général de la société dans son ensemble. À l’instar de l’économie d’Adam Smith, Rawls estime que le bien commun résulte d’un équilibre général, lié à la conjonction des intérêts individuels72. Défenseur des libertés individuelles, John Rawls milite pour un principe de différences pour accorder un supplément d’avantages aux moins favorisés. Concrètement, certains assimilent ce principe de différenciation aux situations de positive action, de «discrimination positive ».

Pour Rawls, le bien commun devient donc l’assurance d’une meilleure égalité des situations, sans rien entraver des libertés de chacun, source première, naturelle et génératrice de celui-ci. Face à l’aspect sacrificiel des théories utilitaristes et leur indifférence schématique aux situations d’inégalité, le principe de justice vise à réintégrer les exclus au cœur du bien commun. Il considère d’ailleurs celui-ci comme étant guidé et construit par les valeurs politiques de la raison publique, c’est-à-dire de la conscience de citoyens libres et égaux au sein d’une démocratie. Parmi ces valeurs qui fondent le bien commun figure l’exigence de justice, de bien-être, de tranquillité, de prospérité économique et de libertés individuelles73. Selon Rawls, la société sera juste et équilibrée à cette condition.

Dès lors, avec John Rawls, le bien commun épouse une approche pratique contemporaine, soucieuse de conjuguer liberté et égalité, tout en prenant garde aux situations des plus fragiles. C’est une position d’équilibre, sans doute imparfaite, mais qui conclut les quelques caractéristiques essentielles qu’il nous apparaît utile de relever pour esquisser notre approche synthétique du bien commun.

Notre approche : le bien commun, une voie d’innovation réémergente

Voir Laurent Jeanpierre, « Une sociologie foucaldienne du néolibéralisme est-elle possible ? », Sociologie et sociétés, 38, n° 2, automne, 2006, p. 87-111.

Inspirée des critères que l’histoire lui rattache, notre approche définitionnelle du bien commun la complète. L’ère du bien commun se dessine sous nos yeux : elle est collaborative autant que partagée, libre et au service d’une finalité éthique.

Le bien commun : un espace public collaboratif…

Le façonnement du bien public était, hier encore, exclusivement dicté par l’État, les autorités compétentes, les sachants. Aux citoyens, aux entreprises d’agir alors en fonction des règles énoncées, de respecter les normes en vigueur. L’intérêt général était désigné, verticalement imposé. D’une certaine manière, il en va encore ainsi pour un certain nombre de règles qui permettent de toujours faire corps et société.

Mais cette logique change. À présent, l’ère du bien commun se dessine et modifie cette logique quelque peu uniformisante. Les démocraties développées n’attendent plus de l’État des réponses exhaustives. Les solutions émergent davantage de la base, du socle commun. L’autorité verticale n’est plus la seule force agissante et réformatrice. La réalité quotidienne le démontre. Le citoyen, les entreprises ont vocation à former, à dessiner le bien commun, à y prendre toute leur part. Celui-ci se veut inclusif, horizontal. Les logiques de confiance, d’implication, de vertu civique, de liberté, de justice, d’unité et de dépassement des clivages que porte dans ses gènes le concept de bien commun réémergent comme une évidence.

L’ère du bien commun s’affirme alors comme profondément collaborative. À l’image de cette économie collaborative rendue célèbre par les succès d’eBay, d’Airbnb, de BlaBlaCar, de KissKissBankBank, de la Khan Academy, de SoundCloud, le bien commun privilégie les initiatives durables, locales et numériques. Le bien commun est ce « nouvel » espace public élargi, participatif et transversal. Il est cette prise de conscience citoyenne qui estompe la rigidité des barrières entre les secteurs publics et privés, qui inclut la sphère civile aux processus politiques longtemps cadenassés. La chose publique devient la chose de chacun. Le citoyen, l’entrepreneur, le salarié, l’entreprise a de plus en plus de possibilité de coconstruire, de coproduire, de comanager.

S’il est difficile de définir rationnellement un bien commun unique dans une société où la pluralité des opinions fait foi, il est toutefois possible de considérer que la recherche du bien commun passe par l’établissement de logiques créatrices visant à concilier, avec responsabilité, intérêts généraux et libertés individuelles. Ainsi que le requiert John Rawls, le bien commun n’exclut personne de son usage et l’usager n’empêche personne d’y participer. Parler de bien commun, c’est aussi s’accorder avec l’approche aristotélicienne et considérer le fait que les individus vivent et s’inscrivent au sein d’une même communauté qu’ils ont vocation à transformer. L’interdépendance est reconnue. Les existences se côtoient et s’entremêlent. Par conséquent, nous partageons des conditions communes, des institutions, des situations semblables, desquelles dépend notre équilibre, sinon notre survie. Une forme de solidarité des conditions de notre communauté doit exister, notamment de soutien des plus vulnérables.

…composé d’individus libres et agissants…

De même, le bien commun a évolué au gré des mutations des gouvernements. La gouvernementalité néolibérale existante a impliqué une diminution des logiques planificatrices. Les logiques d’incitation, d’inclusion se font plus fortes74, particulièrement en économie. La politique se méfie des seuls raisonnements rationnels et statistiques. L’art politique platonicien, cet art de gouverner incitatif, semble remplacer le pouvoir planificateur et centralisé passé.

Dès lors, chacun doit pouvoir être libre et avoir vocation à être entendu localement – comme le soupçonnait Elinor Ostrom –, à participer au façonnement des politiques publiques, à entreprendre librement, à être représenté en entreprise, à faire en sorte que sa condition soit respectée en société, à interpeller ceux qui décident. C’est cela militer pour le bien commun. Le bien commun n’est plus forcément la désignation de cet intérêt général statique et rigide, que seuls les héritiers d’hier auraient vocation à régir, à préserver, sans permettre à l’individu d’y prendre personnellement sa part. Il implique totalement la logique de participation dessinée jadis par Thomas d’Aquin.

…au service d’une finalité éthique

Plus qu’un processus, le bien commun est ce standard de politique publique qui vise à redonner du sens, comme le recommande Jean Tirole. Sans être son garde-fou, il se veut comme un complément à l’économie de marché. Il est son versant qui nous relie, qui construit la société de confiance. Le bien commun prend en compte des intérêts plus larges que les avantages particuliers et encourage bel et bien la prise de risque individuelle si celle-ci favorise la création de richesses, la croissance, le bien-être même. Plus qu’un principe de précaution, les innovateurs du bien commun réclament un principe d’innovation responsable qui ne contredirait pas, au fond, l’idée de responsabilité décrite par Hans Jonas. Les innovateurs du bien commun ajoutent donc aux logiques de concurrence – bénéfiques à l’innovation –, celles de coopération, de responsabilité, d’éthique et de bienveillance.

Une innovation pour le bien commun : illustrations

À ce sujet, voir la thèse de Ioannis Oikonomou, « Empirical Investigations of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance », Henley Business School & University of Reading, novembre 2011.

Voir le site denguechat.org (en espagnol ou en portugais).

Notion développée par Nicolas Colin et Henri Verdier dans leur livre L’Âge de la Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Armand Colin, 2012.

Yann Algan et Thomas Cazenave (dir.), L’État en mode start-up, Eyrolles, 2017.

Kenneth Arrow, « Gift and Exchanges », Philosophy & Public Affairs, 1, n° 1, été 1972, p. 343-362.

Selon Robert Solow, les ordinateurs sont « partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». De fait, les gains de productivité dans les pays développés depuis les années 1980 font débat. Ils infirment ou confirment, par période ou par secteur, ce Nombre d’économistes interrogent les critères anciens qui permettent la mesure de la productivité.

Voir Philippe Aghion, Antonin Bergeaud, Timo Boppart, Pete Klenox et Huiyu Ki, « Missing Growth from Creative Destruction », janvier 2017. Philippe Aghion et différents chercheurs associés estiment que la croissance française est sous-évaluée de moitié depuis 2006.

« Unlocking the potential of the Internet of Things », com, juin 2015.

Antonio Gramsci, Cahiers de Cahiers, Gallimard, 1978.

Dès lors, une tentative de définition s’impose : l’innovation pour le bien commun est un outil d’intérêt public, à la disposition de chacun, qui consiste à élaborer des initiatives, des services, des solutions nouvelles et pérennes en faveur de formes modernes de prospérité partagée et bienveillante.

Cet instrument « outil-propagation-action » a pour objectif de répondre aux défis contemporains suscités par la révolution numérique à l’avantage de l’éducation, de la culture, de la réforme de l’action publique et du renouveau démocratique. En effet, les vertus du bien commun visent à épouser l’ADN même de l’innovation, en étant inclusives, progressives et transformatrices. L’alliance du bien commun aux logiques d’innovation peut alors constituer une nouvelle grille de progrès.

On dit l’innovation accaparée par quelques possédants mais, mise au service du bien commun, elle devient librement accessible.

On dit l’innovation coûteuse et inutile à la communauté mais, mise au service du bien commun, elle diffuse ses créations.

On dit l’innovation contraignante et destructrice mais, mise au service du bien commun, elle est utile et durable.

On dit l’innovation sans morale mais, mise au service du bien commun, elle est éthique et responsable.

Le bien commun est donc un guide qui répond à l’impératif d’innovation. Il constitue une voie d’innovation autant qu’une finalité. En voici quelques illustrations concrètes.

Un outil d’intérêt public au service de la réforme de l’action publique et du renouveau démocratique

Pas à pas, nous passons de l’ère du bien public à celle du bien commun, une ère où les affaires publiques et les considérations d’intérêt général deviennent l’apanage de tous. La logique de métamorphose d’une innovation responsable vers une innovation pour le bien commun correspond à la transformation des modes d’action publique que nous connaissons. Leur environnement a peu à peu opéré un transfert de responsabilité croissant vers les individus. Nos gouvernements souhaitent délaisser les concepts et les dispositifs omnipotents, à l’image du panoptique de Jeremy Bentham, et tendre ainsi vers cette économie du bien commun. Celle-ci privilégie les logiques incitatives, le plus souvent par des actions d’influence et d’optimisation.

Ce paradoxe n’est pas faible : permettre l’éclosion des initiatives individuelles tout en les entourant de précautions faites de sens et d’attention. Tel est le sens de notre époque, de notre économie, de nos engagements. Innover face à l’immobilisme, pour le bien commun, face aux tentations irresponsables. Dès lors, l’innovation pour le bien commun doit être un outil concret, qui utilise les voies d’innovation que nous avons identifiées.

Prenons l’exemple de la réforme de l’action publique et du renouveau démocratique que notre époque appelle de ses vœux. La réforme de l’État constitue, entre autres, un enjeu essentiel du bien commun. Celui-ci doit quitter ce masque du monstre froid, figure du Léviathan, afin de redonner confiance à ses citoyens, à ses entreprises, à ses partenaires dans ce contexte de défiance précédemment décrit. Dessiner un nouvel âge de l’action publique devient urgent. Fort heureusement, des initiatives sont déjà prises en ce sens. L’innovation du bien commun est cet outil qui permet à chaque citoyen de (re) prendre toute sa place dans l’agora démocratique.

Des tendances, de grande ampleur ou de niche, attestent ce mouvement d’innovation en faveur de l’évolution des affaires publiques, à l’image, par exemple, de la plateforme de consultation lancée par l’Assemblée nationale en 2017 sur la participation des citoyens à l’élaboration et au contrôle de la loi, du processus de corédaction en ligne de la loi « Pour une République numérique », de l’adoption du référendum d’initiative partagée ou encore de la croissance des départements de public policy (en particulier chez les GAFA) et de RSE au sein des entreprises. D’ailleurs, il est de plus en plus admis que les comportements responsables d’une entreprise, ses pratiques réelles de RSE, se traduisent par un impact positif dans ses résultats financiers75.

On peut aussi évoquer ici l’émergence de la civic tech (civic technology) et de la gov tech (government technology) qui visent à rénover les logiques de participation et de décision démocratique, grâce notamment à des innovations comme Voxe.org (comparateur de programmes politiques), Bayes Impact (utilisation du big data contre le chômage), Make.org (plateforme de lobbying citoyen), Fluicity (réseau d’interaction avec les élus locaux) ou encore DemocracyOS (plateforme open source qui organise la prise de décision collective).