Vive l'automobilisme ! (2) Pourquoi il faut défendre la route

Introduction

La voiture, les transports collectifs et le territoire

La France des grandes villes, et l’autre France

Les trois France du rapport à la voiture

La partie majoritaire des circulations automobiles se fait hors des villes

Des effets négatifs en forte décroissance, aux coûts surestimés

De l’ignorance des coûts à leur surestimation : l’histoire en bref

A-t-on fait des progrès dans la maîtrise des effets négatifs ? Si oui, comment ?

Comment attribue-t-on une valeur monétaire aux effets négatifs des transports ? Ces effets négatifs des transports sont-ils des effets externes, redevables d’une logique de pollueur-payeur ?

Le bruit

La pollution

L’effet de serre

Les accidents

La congestion

Un anti-automobilisme dépassé

Conclusion : Au profit de la transition mobilitaire : l’« inévitable » revalorisation raisonnée de la route

La remise au centre du jeu des valeurs routières

Éléments bibliographiques

Résumé

Depuis plus d’un quart de siècle, le prêt-à-penser politique a rangé du côté du bien les transports collectifs et les transports ferrés, et du côté du mal la route, la voiture et les poids lourds. La route reste pourtant le support ultramajoritaire des flux de personnes et de marchandises, et est aussi aujourd’hui le berceau des mobilités collaboratives qui joueront un rôle essentiel dans la mobilité de demain. Cette contradiction pose un problème à ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République et de la démocratie : comment nos élites ont-elles pu s’enfoncer dans un tel déni de réalité et s’éloigner à ce point du concret de la vie de nos concitoyens ?

À l’heure de la montée des populismes, notamment dans les territoires situés à l’écart des métropoles où l’automobile est incontournable, et au moment où la crise grecque démontre qu’un endettement excessif ne peut déboucher que sur une perte de souveraineté humiliante, il est urgent de refonder l’action publique en matière de mobilité en donnant la priorité aux réalités économiques, sociales et environnementales sur les fantasmes.

Les auteurs de ces notes n’ont pas la prétention de dire ce qu’il faut faire, mais de proposer une boîte à outils pour sortir des illusions en confrontant les croyances en cours aux faits et aux comportements des citoyens, et décider en toute connaissance de cause. Face à des citoyens de mieux en mieux formés et informés, il est en effet suicidaire de s’accrocher à des mythes, en continuant à entretenir des confusions, par exemple entre services publics de mobilité et service au public en matière de mobilité, ou encore en produisant des récits du futur qui ne pourront qu’être démentis, comme celui qui voudrait que la transition énergétique passe par l’envoi au cimetière des éléphants de la route et des véhicules dinosaures qui l’empruntent.

Tous les moyens de déplacements ont des vices et des vertus. Tous ne sont pas adaptés aux différents territoires de la République. La route est certes une infrastructure, mais elle est aussi et surtout un réseau social au service de la mobilité de la très grande majorité des citoyens et de la plupart des échanges économiques. Elle a su s’adapter à des enjeux très divers depuis des millénaires, elle pourra le faire encore demain, pour peu qu’on élabore une pédagogie renouvelée, persévérante, équilibrée et régulée de la transition écologique appliquée à la mobilité.

Repenser et réhabiliter la route, reconnaître son rôle essentiel aujourd’hui et demain, accompagner sa montée en qualité, mettre fin à un tabou routier d’autant plus absurde qu’on demande toujours plus de mobilité aux gens constituent des pas nécessaires si l’on veut contribuer à enrayer les dérives populistes. Il ne sera évidemment pas suffisant, tant ces dérives s’alimentent aussi à d’autres sources. Espérons que la démarche de sortie des illusions par la porte républicaine sera proposée par d’autres dans d’autres domaines.

Mathieu Flonneau,

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po, chercheur à l’IRICE-CRHI, UMR 8138, universités Paris-I et Paris-IV, axe 1 du LabEx EHNE, et président du groupe de recherche Passé Présent Mobilité (P2M).

Jean-Pierre Orfeuil,

Professeur émérite à l’École d’urbanisme de Paris (université Paris-Est), chercheur à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets), devenu Institut français des sciences et technologies des transports de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar), collaborateur de l’Institut pour la ville en mouvement depuis sa fondation, et spécialiste des mobilités et de leurs transformations, et des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et urbains correspondants.

Introduction

Dans cette seconde note Vive l’automobilisme ! (2) Pourquoi il faut défendre la route, nous poursuivrons l’examen des raisons d’accepter ou de combattre l’automobilisme.

Rappelons d’abord les acquis de la première note Vive l’automobilisme ! (1) Les conditions d’une mobilité conviviale. La route est le réseau social au service de la mobilité de la très grande majorité des citoyens et de la plupart des échanges économiques internes. Parce qu’elle dessert tous les citoyens et tous les territoires, même les plus reculés, elle est un élément symbolique et effectif du pacte républicain. L’automobile est très majoritaire dans la mobilité des Français, comme dans celle des Européens. Hors des très grandes villes, elle est essentielle pour l’accès à l’emploi et, plus généralement, pour l’activité économique et la participation à la vie sociale. Elle ne pèse pas plus lourd aujourd’hui qu’hier dans le budget des ménages, malgré les augmentations des cours du pétrole. Comme dans la plupart des pays développés, les circulations automobiles sont stabilisées : l’explosion des trafics, toujours redoutée, est pourtant derrière nous. De nouveaux usages de la route (autocar, covoiturage…) accroissent la résilience du système et permettent d’envisager la baisse des circulations les plus coûteuses en termes économiques et environnementaux, celles où l’on est seul au volant. Enfin, les automobilistes paient en taxes (notamment en taxes sur le carburant) environ deux fois plus que ce qu’ils coûtent aux administrations en charge de la maintenance et de l’exploitation routière, ce qui contraste avec les besoins de financement public massifs et croissants des transports collectifs. Malgré ce contexte a priori favorable, on observe une persistance des attitudes hostiles à la route et à l’automobile de la part d’une majorité de politiques et de médias. Trois pistes, d’ailleurs non exclusives, sont possibles pour appréhender cette contradiction.

On peut d’abord observer que le traitement médiatique, et donc politique, de la question automobile est concentré sur les problèmes, réels, posés par l’automobile dans les grandes villes. Il est plus facile, et plus parlant, de montrer un embouteillage parisien ou lyonnais que de faire comprendre les difficultés d’accès au travail, ou même à la recherche d’emploi, d’une personne sans voiture et résidant à Mende, Cahors ou Hénin-Beaumont. La faible visibilité médiatique de tous les territoires parfois qualifiés de périphériques serait alors à l’origine d’un biais de représentation, en faveur des situations où l’automobile est un problème et en défaveur des situations où elle est une solution. Il reste à appréhender le poids effectif de chacune de ces situations, et c’est ce que nous faisons dans la première partie.

La deuxième piste correspond à une croyance bien établie, qui s’avère pourtant plus que discutable : les coûts de l’automobile pour la société (bruit, congestion, accidents…) et pour l’environnement (pollution, contribution au changement climatique…) seraient d’une ampleur telle qu’ils excéderaient largement les bénéfices de son usage.

La dernière piste est celle d’une discordance des temps entre le temps long de la formation des doctrines politiques et le temps plus court des changements technologiques et comportementaux. Dans cette hypothèse, l’automobile a pu être à l’origine de dégâts sérieux dans le passé. Ces dégâts ont contribué à forger des doctrines dont le rapport à la réalité s’est délité avec les progrès accomplis, souvent grâce à l’action publique, par les constructeurs de véhicules et les automobilistes. Ces deux pistes seront examinées dans la seconde partie.

La voiture, les transports collectifs et le territoire

Quand sont abordés les problèmes posés par l’automobile, c’est la question de la voiture en ville qui domine, avec la plupart du temps des images d’embouteillages. C’est même souvent la situation francilienne qui donne le la. Pourtant, les situations sont très contrastées. Ainsi 41% des actifs vont travailler en transport public en Île-de-France, contre 6% en moyenne dans l’ensemble des autres régions, si bien que la seule Île-de-France, qui ne représente que 20% des actifs, compte pour les deux tiers des actifs utilisateurs des transports publics. Les éléments ci-dessous vont au-delà de cette différenciation entre Paris et la province, et rappellent que l’essentiel des circulations en voiture se fait hors des zones denses.

La France des grandes villes, et l’autre France

Source des statistiques : Insee première, no 1364, août 2011.

Les débats sur la voiture sont si orientés par les problèmes de circulation dans les grandes villes qu’il faut rappeler qu’il n’y a pas que les grandes villes en France ! La France des grandes villes est constituée de l’agglomération parisienne (10,3 millions d’habitants) et des agglomérations de plus de 100.000 habitants (18,5 millions d’habitants). Entre les recensements de 1999 et 2007, cette France est en croissance démographique (+ 4,6%) plus faible que la moyenne nationale (+ 5,6%). L’autre France est celle des petites villes (19,1 millions d’habitants) et des milieux ruraux et périurbains (13,9 millions d’habitants). Elle est en croissance plus forte (+ 6,5%). Résumons d’un mot : la France qui peut se payer des tramways (que ce soit justifié ou non), c’est 47% de la population1.

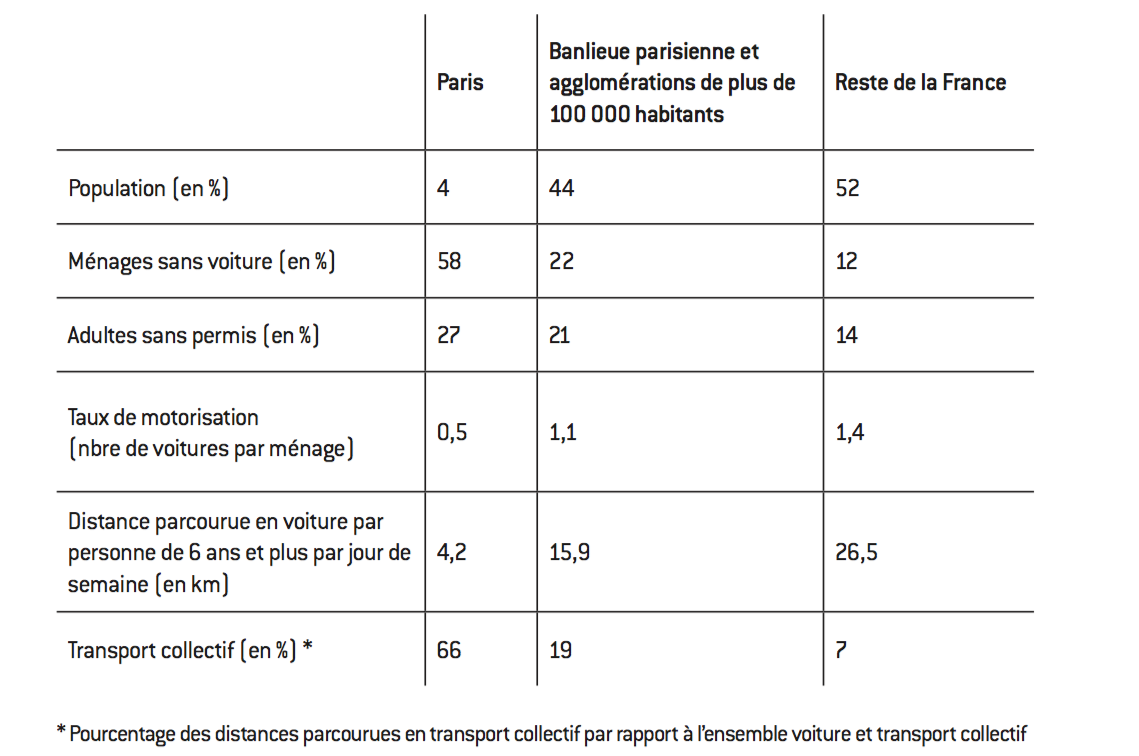

Les trois France du rapport à la voiture

Comme sur d’autres sujets, Paris joue un rôle très important dans la fabrique de l’opinion sur l’automobile. Avec ses 100 kilomètres carrés, ses 2 millions d’habitants et son million et demi d’emplois, la ville de Paris est à la fois la ville la plus dense d’Europe et celle où la pression automobile sur la voirie est la plus forte et la plus mal ressentie. C’est aussi l’endroit où l’on se passe le plus facilement de voiture. Plus d’un ménage parisien n’a pas de voiture, et le « Parisien moyen » ne fait que 4 kilomètres par jour à bord d’un véhicule. Il n’est donc pas étonnant que Paris soit l’un des « hauts lieux » de l’anti- automobilisme.

Le problème est que Paris n’est pas la France, et même que Paris est une exception en France. Dès que l’on s’intéresse à la banlieue parisienne et aux grandes villes des régions, où l’offre en transports collectifs est pourtant très significative, la proportion de ménages sans voiture est divisée par presque trois, et l’usage de la voiture par chacun est presque multiplié par quatre. Le contraste est encore plus marqué avec le « reste de la France » (agglomérations de moins de 100.000 habitants, milieux ruraux et périurbains) qui représente plus d’un Français sur deux. Les ménages sans voiture et les adultes sans permis y sont rares, l’utilisation des transports publics encore plus, et la voiture devient un objet indispensable. Dans ces contextes, les ménages comptant au moins deux adultes sont majoritairement multimotorisés.

Tableau 1 : Les trois France du rapport à l’automobile

Source :

ENTD, 2008.

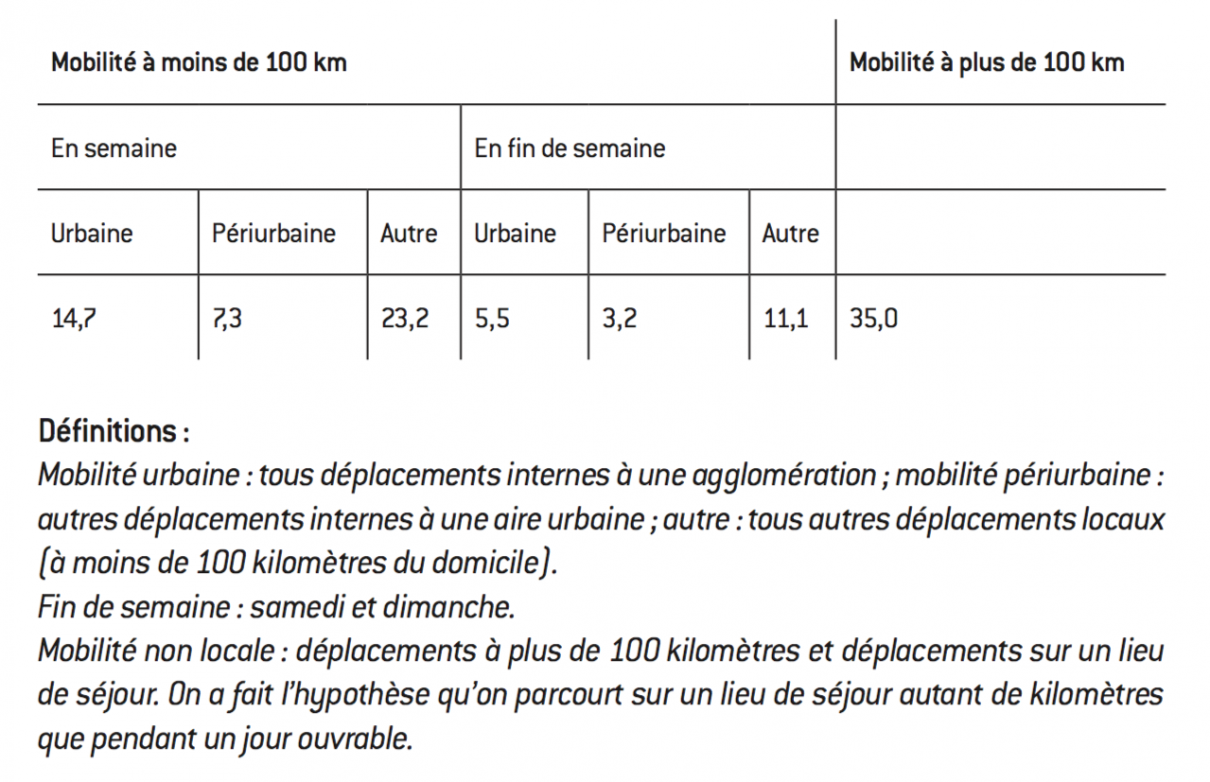

La partie majoritaire des circulations automobiles se fait hors des villes

Si l’automobile est cause d’encombrement dans les villes, il ne faut pas oublier que l’essentiel des circulations automobiles se fait hors des grandes villes. C’est non seulement lié à la structure du peuplement rappelée ci-dessus, mais aussi à l’extension des territoires de vie et à l’extension du temps libre engagée dès les années 1970. Une part significative des actifs travaille dans une agglomération différente de celle où elle réside, 11% des ménages disposent de résidences secondaires où ils se rendent assez fréquemment et les déplacements à longue distance ont crû durant le dernier quart de siècle beaucoup plus fortement que les déplacements en ville. Globalement, moins de 1 kilomètre en voiture sur 5 correspond à un déplacement sur le territoire d’une agglomération, quelle qu’en soit la taille. Les usages de l’automobile sont infiniment plus variés que les seuls usages en ville, et les circulations dites de « rase campagne » représentent une part majoritaire des distances parcourues. L’image globalement négative de la voiture est assise sur une part très minoritaire des circulations.

Tableau 2 : Répartition des distances annuelles parcourues par les français en voiture (en %)

Source :

Exploitations de J.-P. Orfeuil à partir de l’ENDP, 2008.

Des effets négatifs en forte décroissance, aux coûts surestimés

De l’ignorance des coûts à leur surestimation : l’histoire en bref

Divers travaux mentionnent aussi les effets de coupure des grandes infrastructures, l’imperméabilisation des sols bitumés ou encore la transformation des il y a un consensus général pour les considérer de moindre importance.

Un parallèle avec la lutte contre le sida permet de bien différencier les enjeux : on peut lutter contre les effets négatifs avec le préservatif, ou avec la modération et l’abstinence prônées par le Vatican.

Devenu en 2014 le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

CE Delft, Handbook on estimation of external Costs in the Transport Sector, février il a été actualisé en 2014 par un bureau d’études anglais, Ricardo-AEA : Update of the Handbook on external Costs of Transport, janvier 2014.

Commissariat général au développement durable (CGDD), Les Comptes des transports en 2011, tome 2 : « Dossiers d’analyse économique des politiques publiques des transports », mars 2013.

Les transports produisent des effets négatifs : le bruit, la pollution, l’insécurité routière, la contribution à l’effet de serre et les embouteillages sont les plus connus2. Ces effets ont longtemps été ignorés.

La première moitié des années 1970 marque un premier tournant, celui de l’alerte. Les 16.500 morts annuels de la route deviennent alors (il était temps…) un fléau contre lequel il faut lutter, les crises pétrolières sont lues comme un signe de l’absence d’avenir du « tout automobile », la pollution devient un sujet d’inquiétude. Les années 1980 sont celles du lancement des alternatives (TGV, tramways…). Les pouvoirs publics sollicitent les chercheurs pour donner une valeur à ce qui n’en avait pas (le bruit, la pollution, l’insécurité…) et pour intégrer ces effets dans le bilan des coûts et avantages des projets. En France, les équipes sollicitées sont dispersées, comme les résultats obtenus. On a donc recours à un groupe d’experts, présidé par une personnalité reconnue (Marcel Boiteux, normalien, ancien président d’EDF et père du programme nucléaire) et indépendante (il est à la retraite, il ne travaille ni pour la route, ni pour le rail), afin d’analyser les différentes estimations et proposer des valeurs officielles, présumées consensuelles, pour le pays.

À partir des années 1990, on passe de la lutte contre les effets négatifs des transports à la volonté de réduire les trafics routiers3, avec les doctrines de « mobilité durable ». Un organisme d’État, le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu4), décerne les bons et mauvais points aux villes selon la place de la voiture dans l’ensemble des déplacements. En Europe, le puissant lobby des chemins de fer, notamment par l’Union internationale des chemins de fer (UIC), consacre des moyens très importants à l’évaluation monétaire des coûts externes de la route, avec des estimations réactualisées périodiquement. Il s’appuie sur de puissants bureaux d’études (CE Delft, Infras, Fraunhofer…) habitués à traiter des études proposées par l’Union européenne. C’est d’ailleurs l’un de ces bureaux qui a été sollicité pour produire le document de référence sur les coûts externes publié par l’Union européenne5. L’expertise française est marginalisée, mais les estimations réalisées en France ne peuvent que tenir compte, et de plus en plus, des évaluations européennes, elles-mêmes dépendantes de celles de bureaux d’études, certes indépendants mais de fait financés par l’UIC.

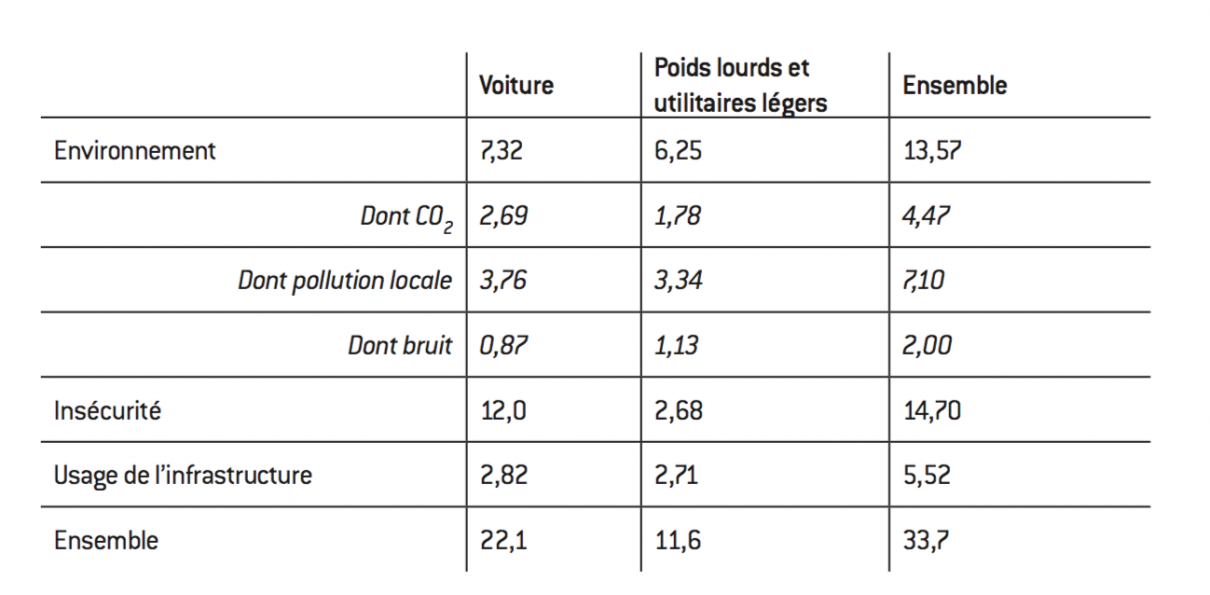

La dernière estimation de l’UIC est relative à l’activité de transport dans vingt-sept pays européens (Norvège, Suisse, et vingt-cinq pays de l’Union européenne). Aux coûts externes habituellement pris en compte (bruit, pollution, effet de serre, insécurité, congestion), l’UIC ajoute d’autres effets négatifs : effets amont et aval (raffineries, par exemple), effets sur la nature, les paysages et la biodiversité, pollution des sols et des eaux, effets urbains. Ces autres effets ne contribuent toutefois qu’à 13% du total. L’ensemble des coûts externes annuels des transports est évalué dans une fourchette de 660 à 760 milliards d’euros, soit 5 à 6% du PIB de la zone (bien plus que les déficits des budgets publics !). La route serait à l’origine de 94% de ces coûts, le transport aérien en générerait 4%, le ferroviaire 2%. Selon l’UIC, ces coûts externes (hors congestion) seraient en France de 65 milliards d’euros (soit environ 1 000 euros par personne). 67% viendraient des véhicules personnels (voitures, motos), 4% des bus et cars, 25% du transport routier de marchandises et 1,5% du rail, le reste venant du transport aérien et de la voie d’eau. Pour l’UIC, la route est donc à l’origine en France de 62 milliards d’euros de coûts externes. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a formé sa propre estimation6. Malgré des références aux mêmes sources, il arrive à un résultat deux fois plus faible, comme le montre le tableau ci-après.

Tableau 3 : Bilan des externalités (hors congestion) liées au trafic routier français de 2009 (en milliards d’euros)

Source :

DG trésor, calculs CGDD, Comptes transport de la nation 2011 (annexe).

Il est courant dans les revues de littérature, comme l’avait d’ailleurs noté le rapport boiteux, de voir des postes de coût varier dans un rapport de 1 à 5, voire 1 à 10.

Que l’on se réfère à l’UIC ou au CGDD, ces montants sont énormes. Ils sont utilisés dans les doctrines, dans les débats publics et dans les décisions pour justifier une grande réserve à l’égard de la route et, a contrario, susciter l’enthousiasme pour les alternatives et de nouvelles taxes sur les usagers de la route. Aussi faut-il se pencher sur le sens, le réalisme et la fiabilité des estimations7 (combien ça coûte ?) et sur le caractère externe de ces coûts (qui paie ?). Pour l’UIC, les choses sont claires : ces coûts externes sont générés par les usagers, mais supportés par la société. Elle plaide pour que ces coûts soient internalisés, donc facturés aux usagers au nom du principe « pollueur- payeur ». Pour nous, les choses sont moins claires : la définition de ces coûts est discutable, leur évaluation repose sur de nombreuses hypothèses, leur caractère externe (c’est-à-dire supporté par la collectivité, et non par les usagers) problématique. Avant d’aborder cette question essentielle mais assez technique, on répondra à une question plus simple : a-t-on fait des progrès pour maîtriser ces effets négatifs ? La réponse est clairement positive.

A-t-on fait des progrès dans la maîtrise des effets négatifs ? Si oui, comment ?

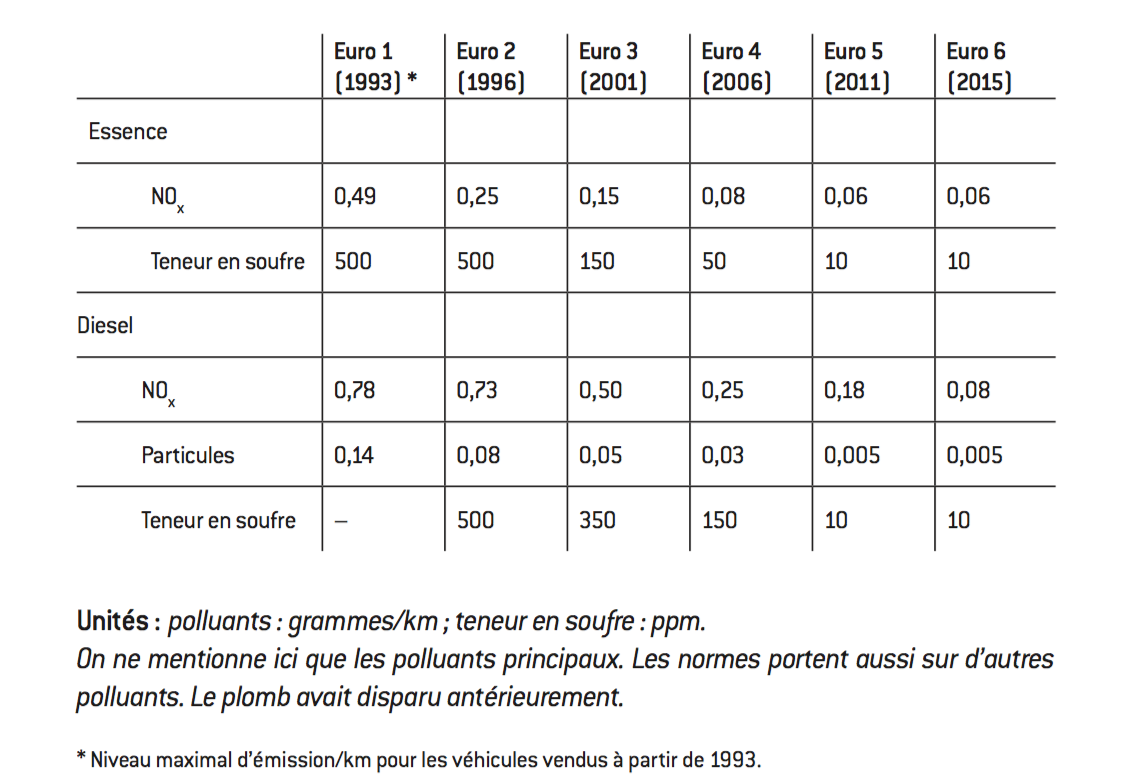

On ne présente ici que les normes sur les voitures. les contraintes sur les poids lourds ont été au moins aussi exigeantes, celles sur les deux-roues à moteur ont été beaucoup plus tardives et moins exigeantes.

On prendra ci-dessous trois exemples, la pollution, la contribution à l’effet de serre et l’insécurité routière.

En matière d’émissions polluantes, les évolutions ont été régies par l’évolution de la réglementation des émissions des véhicules neufs8. Les années 1980 ont vu apparaître quelques normes disparates, et il a fallu attendre 1993 pour que s’impose le pot catalytique, obligatoire aux États-Unis dès les années 1970. Depuis, la sévérisation des normes a été considérable.

Tableau 4 : normes d’émission des voitures neuves

Source :

Union européenne, règlements n°s 715/2007 et 692/2008.

Airparif, Évaluation de l’impact sur la qualité de l’air des évolutions de circulation mises en œuvre par la Mairie de Paris de 2002 à 2007, 2007.

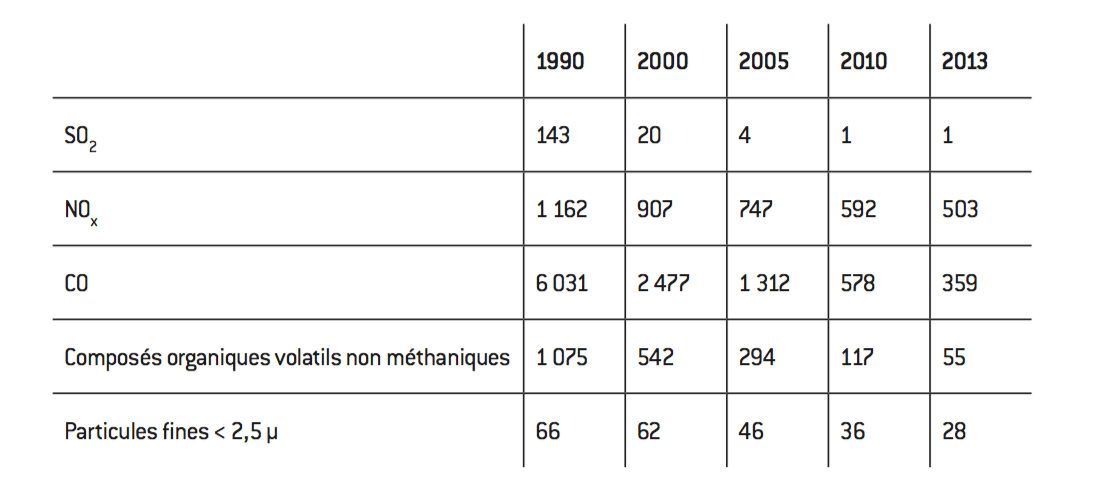

Ce qui est accepté a été divisé par des facteurs 10 (NOx), 30 (particules) et 50 (teneur en soufre). Il s’ensuit une réduction absolue (mais plus lente) des émissions des transports, au fil des renouvellements du parc et, pour la plupart des polluants, une réduction forte des émissions des transports et de leur part dans le total. Des études comme celles d’Airparif à Paris9 ont montré que ces décisions sur le parc ont eu un effet plus important sur la qualité de l’air que l’on respire que les politiques de restriction des circulations.

Tableau 5 : Évolution des émissions polluantes annuelles des transports routiers sur le territoire (en milliers de tonnes)

Source :

Commission des comptes transports de la nation.

La question du réchauffement climatique n’est apparue sur l’agenda scientifique qu’au milieu des années 1980 ; elle a été rapidement intégrée à l’agenda politique, avec la création de l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) auprès de l’ONU et la signature au niveau mondial du protocole de Kyoto en 1997. Dans la perspective de cette réunion mondiale, la Commission européenne a incité les constructeurs européens à adopter un accord volontaire prévoyant de ramener les émissions unitaires des voitures neuves à 140 g/km à l’horizon 2012. L’objectif, qui semblait hors de portée, a été atteint, et même dépassé, du fait de progrès technologiques plus rapides que prévu et de l’augmentation du prix du carburant dans les années 2000. En France, le système de bonus-malus adopté en 2008 a permis d’accélérer la tendance de fond. L’objectif est désormais de descendre à 95 g/km à horizon 2020. Les constructeurs sont confiants dans leur capacité à atteindre cet objectif : 24% des voitures vendues en 2013 étaient déjà sous la barre des 100 g/km. Toutefois, si la forte baisse du prix du carburant devait persister, la dynamique de baisse pourrait ralentir. Du fait de l’inertie du parc (qui met plus de quinze ans à se renouveler), les effets sur les émissions de l’ensemble de la circulation sont plus lents, mais on note une tendance nette à la baisse depuis 2005, ce qui constitue un renversement historique (les émissions avaient toujours augmenté).

Tableau 6 : évolution des émissions de Co2 des voitures neuves immatriculées dans l’année (en g/Co2/km)

Source :

Ademe.

Tableau 7 : Émissions totales annuelles de Co2 des transports routiers (en millions de tonnes)

Source :

Commission des comptes transports.

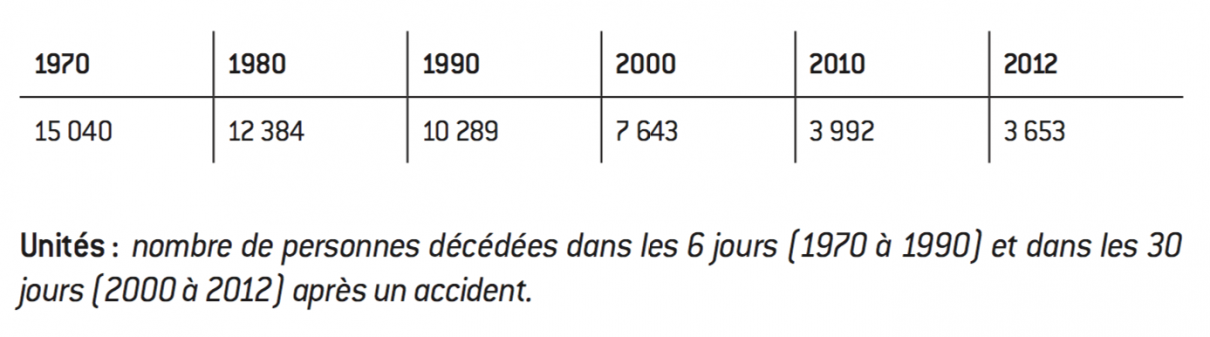

La baisse des accidents remonte, quant à elle, au milieu des années 1970, lorsque les pouvoirs publics se sont décidés à réagir face à l’inacceptable, aux 17.000 morts de la route de 1972. Ils l’ont d’abord fait avec des mesures générales (port de la ceinture, limitations de vitesse, abaissement du taux d’alcoolémie autorisé, protection des usagers vulnérables dans les réseaux urbains), puis avec des mesures plus individuées (permis à points, contrôle automatique de vitesse). Ils ont été aidés par les constructeurs, qui ont amélioré la sécurité des véhicules. Ils l’ont aussi été par une baisse relative de la présence sur les routes des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, scooters), qui n’a pas vocation à perdurer. En particulier, la dissuasion de la voiture en ville incite à l’usage des scooters et des motos, dont la vulnérabilité est plus de dix fois supérieure à celle des occupants d’automobiles.

Tableau 8 : Évolution de la mortalité consécutive aux accidents de la route

Source :

Observatoire interministériel de la circulation et de la sécurité routière.

Ces évolutions sur la pollution, l’effet de serre et la sécurité relèvent de domaines différents ; elles ont été pilotées à des niveaux différents (Europe, État) par des responsables aux cultures professionnelles différentes. Elles présentent néanmoins quatre points communs :

- les niveaux de résultats obtenus étaient impensables et inimaginables par ceux qui ont à l’origine piloté ces politiques. On chercherait en vain dans la littérature des années 1970 une prospective ramenant le niveau d’insécurité routière à moins de 4.000 morts en 2010 ;

- elles sont pour l’essentiel durables : le marché n’accepterait plus de voitures avec un niveau de sécurité dégradé ou consommant plus qu’une voiture équivalente, et personne n’envisage de retour en arrière sur le permis à points ou les radars. La vigilance reste toutefois de mise, comme le montrent les augmentations récentes de la mortalité routière. En outre, le renouvellement progressif du parc garantit encore une forte baisse des émissions polluantes dans le futur et le renforcement des exigences en matière d’émissions de CO2 est acté ;

- elles ne se sont pas traduites par un renchérissement du coût de la mobilité. Certes, un carburant désulfuré coûte plus cher qu’un carburant soufré, un pot catalytique a un coût, mais les progrès de productivité de ces industries ont intégré ces surcoûts dans un processus de baisse des prix ;

- enfin, aucune d’entre elles ne repose sur une logique de taxation générale de l’automobile visant à faire décroître un effet négatif en faisant décroître l’usage. Leur succès montre qu’il y a bien d’autres moyens de lutter contre les effets négatifs que de réduire l’usage des véhicules.

Comment attribue-t-on une valeur monétaire aux effets négatifs des transports ? Ces effets négatifs des transports sont-ils des effets externes, redevables d’une logique de pollueur-payeur ?

Le terme de « coût externe » correspond à la fois à une notion savante et à une idée plus chargée d’éthique. L’exemple canonique des économistes est celui de l’industriel qui pollue une rivière, qui provoque la mort des poissons et cause ainsi un dommage aux pêcheurs. Il est à la base du principe pollueur-payeur, comme de l’internalisation des coûts externes. L’application aux transports fait apparaître immédiatement un problème, évident et peu traité : comme la (très) grande majorité des gens sont mobiles, ils sont à la fois pollueurs et pollués, embouteilleurs et embouteillés, facteurs de risque et victimes potentielles : il n’y a pas le rapport d’extériorité radicale qu’on observe avec l’industriel et les pêcheurs. On présente ici, type d’effet par type d’effet, les méthodes couramment utilisées pour donner une valeur monétaire aux coûts externes des transports. La pertinence des estimations, comme le fait que les coûts soient externes ou supportés par les usagers, est discutée.

Le bruit

Le coût du bruit est apprécié par référence aux dévalorisations induites sur les prix immobiliers (différence de prix ou de valeur locative de deux logements identiques, mais exposés à des niveaux de bruit différents). Cette procédure appelle au moins cinq remarques :

- les coûts du bruit ne sont pas seulement subis au domicile : le bruit rend aussi la marche moins agréable, ainsi que les terrasses de café. En concentrant les trafics sur certaines voies (notamment les rocades) et en dissuadant les circulations centrales, les édiles ont su affronter ce problème et protéger les parties les plus agréables des villes. L’approche retenue, qui ne s’intéresse qu’au droit de propriété des propriétaires fonciers et immobiliers, n’en rend pas compte ;

- il y a d’autres raisons pour lesquelles deux logements identiques ont des valeurs différentes. On sait, par exemple, que la présence dans le voisinage de HLM, d’une salle de shoot ou l’installation récurrente de sans-abri font chuter la valeur des biens, sans qu’on propose (heureusement !) d’internaliser le coût de la présence de logements sociaux, c’est-à-dire de dédommager les propriétaires privés de logement en raison de la volonté publique d’accueillir des populations à plus faible revenu ;

- la présence dans un même quartier de logements dévalorisés (parce qu’exposés au bruit d’une infrastructure) et de logements valorisés (parce qu’au calme) est un moyen parmi d’autres d’entretenir un certain niveau de mixité sociale, un objectif des politiques publiques ;

- un propriétaire qui a acheté un logement bruyant et dont le logement reste soumis au même niveau de bruit l’a acheté moins Il ne perd a priori rien. Seuls perdent les propriétaires dont le logement devient plus bruyant au fil du temps, soit parce qu’ils sont riverains d’une infrastructure nouvelle (ils sont alors indemnisés), soit parce que le trafic a augmenté sur la voie qui les dessert ou dans les airs. Les « vraies pertes » sont liées aux augmentations de trafic. Or, globalement, le trafic routier est devenu stationnaire (ce n’est pas le cas, en moyenne, du trafic aérien). Les « vraies pertes », celles qui sont subies par des individus « en chair et en os », sont donc inférieures à l’estimation de coût proposée ;

- on peut noter enfin, sur ce rapport entre valeurs foncières et immobilières et trafic, qu’il y a aussi des effets positifs : l’amélioration d’une route en périphérie d’agglomération permet de transformer des terrains « ruraux » (trop éloignés en temps de la ville pour accueillir des citadins) en terrains urbanisables, avec des augmentations très fortes de la valeur des terrains. Curieusement, ces effets ne sont jamais pris en compte.

La pollution

Ce qui est à la fois très difficile et très en outre, les cohortes observées dans les années 1970 et 1980 étaient exposées à des pollutions croissantes. Les cohortes qu’on peut constituer aujourd’hui seront exposées à des pollutions décroissantes.

Ainsi un rapport du Sénat (rapport n°610, du 8 juillet 2015) sur le « coût économique et financier de la pollution de l’air » (toutes sources confondues) estime-t-il à 1 ou 2 milliards d’euros le coût des dépenses de santé liées à la pollution de l’air (plus 1 milliard pour les expositions professionnelles). L’estimation est assez en revanche, l’estimation à 100 milliards du coût total incluant l’imputation d’un nombre de morts prématurées (très incertain) affectées d’une valeur de la vie de 3 millions (très discutable) est plus qu’incertaine.

Les effets négatifs de la pollution atmosphérique sont pris en compte à travers les effets à court terme et à long terme sur la santé. La mesure des effets à court terme est assez aisée : on recense le coût des consultations chez les médecins, des éventuelles dépenses d’hospitalisation, et des arrêts de travail induits. La mesure des effets à long terme est plus aléatoire : en observant des cohortes de populations pendant des durées très longues10, on essaie d’évaluer les pertes de durée de vie des personnes vivant dans des zones polluées, par rapport à celles qui vivent en milieu rural par exemple. Cette seconde composante, plus difficile à évaluer et donc plus hypothétique, a pris un poids de plus en plus important car la valeur de référence pour évaluer ce que coûte un mois ou une année perdue est fondée sur une « valeur de sauvegarde de la vie humaine » qui ne cesse de croître (voir ci-après). Les estimations deviennent donc très fragiles11.

L’effet de serre

Rappelons que les transports représentent 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, loin derrière la production électrique, l’industrie et l’agriculture, l’élevage et les forêts (intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2014).

L’évaluation monétaire de la contribution des transports au changement climatique pose moins de problèmes, puisque la fixation d’un coût lié à l’émission d’une unité de gaz à effet de serre est une décision politique (régalienne) qui ne peut qu’être éclairée, mais non fixée, par des travaux scientifiques. La seule exigence scientifique légitime serait de rappeler que l’évolution du climat ne dépend que des quantités de gaz à effet de serre rejetées, et pas des secteurs ou des pays d’émission, ce qui exige un effort de cohérence12. Avec un carburéacteur non taxé sur les vols internationaux, un gaz naturel très faiblement taxé, un secteur agricole subventionné mais fortement émetteur, et des transports routiers soumis en Europe à de fortes taxes sur les carburants, l’internalisation du coût du changement climatique est à l’évidence plus avancée dans les transports européens que dans les autres secteurs, ou les autres pays. On ne le dit pas, c’est dommage pour l’honnêteté intellectuelle. Il n’en reste pas moins qu’il est normal que les transports prennent leur place, et leur juste place, dans la lutte contre le changement climatique. Si les travaux internationaux crédibilisent le changement climatique et l’ampleur des effets négatifs associés, il faudra effectivement s’entendre à l’avenir sur une augmentation des taxes sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, dont celles en provenance des transports.

Les accidents

Le fait que le rapport boiteux, largement cité pour ses évaluations des effets négatifs des transports, s’intitule Transports : choix des investissements et coût des nuisances montre bien que l’évaluation monétaire de ces effets négatifs vise l’intégration de ces coûts dans l’évaluation socio-économique de ces investissements, et pas une tarification des usages.

Commissariat général à la stratégie et à la prospective, L’évaluation socioéconomique des investissements publics, rapport de la mission présidée par Émile Quinet, septembre 2013, p. 105.

L’évaluation des effets des accidents est la question la plus chargée émotionnellement : on recense tous les jours des morts, des blessés graves dont l’avenir a basculé, des familles endeuillées, alors que la plupart des accidents auraient pu être évités. Par ailleurs, on a, légitimement, un grand sentiment d’injustice lorsque les victimes sont des piétons ou des cyclistes fauchés par un chauffard. Les accidents ont à l’évidence un coût privé pour les accidentés et leurs proches. Ces coûts ont vocation à être couverts par les assurances (et les taxes sur les assurances destinées à la Sécurité sociale), et la jurisprudence des tribunaux fait évoluer les propositions d’indemnisation au fil des exigences de la société.

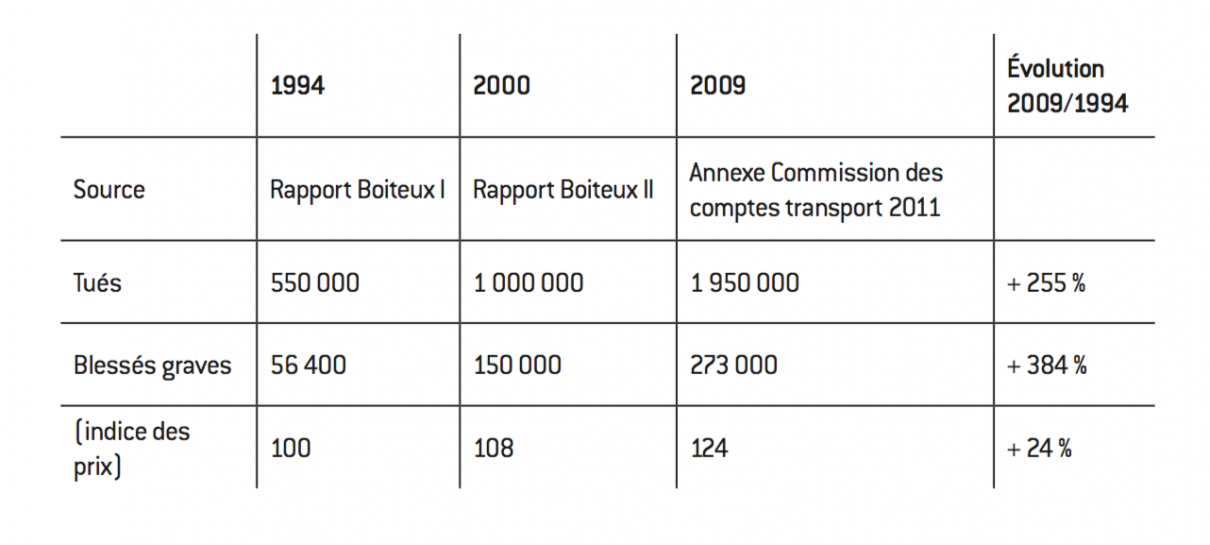

Ce qu’on appelle le coût externe d’insécurité routière est très différent. Il est censé refléter la perte que subit la société du fait des morts et blessés de la route, ou de façon équivalente, ce que la société est prête à consentir pour éviter un mort (par exemple, en sécurisant encore mieux le réseau13). Cette perte a longtemps été estimée en France par les pertes de production liées à ces événements (méthode dite du « capital humain compensé »). Depuis le second rapport de Marcel Boiteux, ce coût est évalué en transposant en France des estimations faites dans d’autres pays, fondées sur des études de « consentement à payer » pour réduire sa propre probabilité de décès ou de blessure grave. Elles permettent d’attribuer une valeur « sociétale » aux accidentés. Le coût externe des accidents résulte de la multiplication de ces valeurs par le nombre de tués et blessés. La fixation de cette valeur n’a pas d’impact sur l’indemnisation des victimes. Elle n’a plus beaucoup d’impact sur les politiques routières, car l’investissement routier est aujourd’hui très réduit.

La valeur de référence qu’on attribue à un décès de la route devrait être de 1,26 million d’euros si l’on suivait les recommandations du rapport Boiteux, intégrées à une circulaire ministérielle toujours en vigueur. Toutefois, la dernière étude du CGDD déjà citée l’a portée à 1,95 million d’euros, sur la base du Handbook de l’Union européenne. Bien qu’elle ne cesse d’augmenter, comme le montre le tableau ci-dessous, certains économistes, comme Émile Quinet14, proposent de l’augmenter encore et de la porter à 3 millions d’euros… C’est cette surenchère qui permet de comprendre la contradiction entre la chute de la mortalité routière et la stabilité, voire la croissance, du coût de l’insécurité routière…

Tableau 9 : Coût externe pour un tué et un blessé grave (en euros courants)

La démarche et les valeurs retenues interrogent. On se limitera ici à sept observations concises.

- L’approche ignore des coûts effectivement supportés par les citoyens, qui sont des coûts de prévention : parents qui accompagnent leurs enfants à l’école, personnes âgées qui renoncent à la conduite de peur de faire un accident, personnels municipaux qui sécurisent la sortie des écoles, Ces coûts appartiennent pourtant au domaine de la réalité, ils sont supportés par des gens et sont observables empiriquement.

- L’approche ignore des effets positifs de la route, comme la capacité des services d’urgence à arriver rapidement sur place et à traiter des personnes menacées dans leur vie, par exemple par un accident cardio-vasculaire, et à les acheminer rapidement vers les hôpitaux.

- L’approche est spécifique à la Les victimes de noyades, d’accidents de montagne ont-elles moins de valeur que les accidentés de la route ? C’est ce que suggère l’absence de calcul de la valeur de sauvegarde de la vie humaine dans ces cas.

- L’approche exclut toute notion de responsabilité : elle ne distingue pas l’enfant tué par un chauffard sur un trottoir et le chauffard ivre qui encastre son véhicule dans un platane. Les Suisses font cette

- La méthode de valorisation repose sur le recueil de consentements à payer individuels. L’esprit démocratique et républicain régresse : estimer un coût pour la société se fait par interview, en lieu et place d’une délibération démocratique.

- Le montant du consentement à payer déclaré excède (et de loin) la capacité à payer de la très grande majorité des ménages (6 millions d’euros pour un ménage de trois personnes…). Quel est le sens de cette valeur ?

- Si ce consentement déclaré avait une réalité anthropologique, les individus ne devraient pas être opposés à des mesures radicales qui feraient baisser de façon certaine la mortalité. La différence de risque au kilomètre parcouru entre le jour et la nuit, très élevée (et pas seulement parce qu’il fait noir…), pourrait par exemple justifier une interdiction des trafics automobiles entre 22 heures et 6 heures le matin. Quelle proportion de Français y serait favorable ?

Cette approche entérine à la fois le stade ultime de l’individualisme (la valorisation par chacun de sa propre vie), une logique où la société doit tout aux individus (une valeur pour leur propre vie qui excède largement la valeur qu’ils peuvent créer) et est indifférente aux efforts qu’ils entreprennent (accompagner leurs enfants à l’école, par exemple). Comme cette valeur ne guide ni les indemnisations des assurances, ni les investissements publics qui se sont réduits à une peau de chagrin, personne ne supporte les coûts associés à cette valeur. Elle apparaît plus comme une construction symbolique exprimant une aversion pour le risque largement partagée que comme une perte effective par la collectivité. Elle pourra donc continuer à augmenter, sans aucune conséquence pécuniaire pour quiconque !

La congestion

C’est avec ce type de raisonnement qu’Inrix, une société qui vend des produits de gestion de trafic, évalue le coût des embouteillages en France à 17 milliards d’euros, une estimation reprise par toute la presse.

Voir, par exemple, Jean-Claude delgènes (dir.), étude d’impact des transports en commun de Région pari- sienne sur la santé des salariés et des entreprises, technologia, janvier 2010.

Le coût des embouteillages (coût de congestion) constitue le dernier poste de coût important pris en compte par la littérature sur les coûts externes. À nouveau, il ne fait aucun doute que les embouteillages ont un coût, et un coût important. Si l’on demande à des automobilistes pris dans un embouteillage qui supporte ce coût, la réponse ne fait aucun doute : c’est eux, à travers leurs pertes de temps, leur stress, l’imprévisibilité de leur arrivée à destination, leurs surconsommations de carburant. Si l’on demande à des économistes, la réponse est différente. Par exemple, l’économie urbaine compare une ville non congestionnée à une ville congestionnée. Cette dernière est, toutes choses égales par ailleurs, non seulement plus coûteuse (les livraisons prennent plus de temps, les consommations de carburant pèsent plus sur les budgets), mais aussi moins productive, car l’appariement entre actifs et emplois, qui est facteur de productivité, est contrarié par l’allongement des temps de parcours15. C’est alors à l’économie des transports de dire ce qu’il faudrait faire pour passer à une ville sans embouteillages. La plupart des économistes plaident pour le péage de décongestion (plus c’est embouteillé, plus c’est cher). Ils se heurtent à l’hostilité de la majorité de la population qui préfère payer en temps perdu qu’en péage et qui ne comprend pas pourquoi il faudrait payer plus cher quand le service rendu est le moins bon. Une autre possibilité serait de faire de nouvelles routes. Les gens y sont hostiles et les pouvoirs publics, qui n’ont plus d’argent, ne sont pas hostiles à cette hostilité. Une autre possibilité consiste à inciter à l’usage d’autres modes. C’est difficile dans la situation (assez typique) où un déplacement en voiture hors congestion prend 30 minutes, en voiture en congestion 45 minutes, en transport en commun 1 heure : on perd bien un quart d’heure du fait de la congestion, mais on perdrait aussi un quart d’heure de plus en changeant de mode. D’autres possibilités, assez radicales, seraient d’imposer que 20% des actifs embauchent à 5 heures du matin, 20% à 6 heures, et ainsi de suite jusqu’à 9 heures, ou encore un transfert de 10 à 20% des emplois des villes congestionnes vers des villes plus petites… Le refus est assuré.

La leçon de cette histoire est qu’on sait chiffrer ce qu’on perd du fait de la congestion, mais que les coûts de décongestion peuvent être eux-mêmes très élevés en termes politiques, symboliques (imaginons l’image d’un péage à l’entrée de Paris chez les banlieusards) et économiques. Ce n’est pas le coût de congestion qui importe (même s’il est élevé), mais la différence entre ce coût (observé) et le coût (théorique) où serait minimisée la somme des coûts de congestion et des coûts de décongestion. Une seule chose est sûre : ce qu’on peut gagner (la différence entre le coût actuel et l’optimum) est très inférieur au coût actuel, qui ne peut donc pas être qualifié de coût externe. Ce que ne dit pas cette histoire est l’absence de considération des coûts de congestion des transports ferrés, par exemple des retards de train et de l’entassement dans les métros et RER en Île-de-France. En termes de coûts externes, arriver au travail en retard ou déjà fatigué par les conditions de transport n’aurait donc pas de conséquences sur la productivité au travail ou sur la pérennité de l’emploi des actifs. On peut en douter16. Il est vrai que le cas des transports franciliens suroccupés est un cas un peu particulier : les transports collectifs dans leur ensemble sont plus menacés par la sous- occupation que par la suroccupation…

Un anti-automobilisme dépassé

À l’exception notable de la contribution au changement climatique.

L’anti-automobilisme bon teint qui touche la majorité de notre classe politique ne sort pas indemne de ces analyses. Oui, l’usage excessif de l’automobile pose des problèmes dans les grandes villes, mais l’essentiel des circulations automobiles se fait hors des grandes villes, là où elle est à l’évidence plus une solution qu’un problème. L’anti-automobilisme se nourrit d’un biais de représentation, lié à la présence médiatique élevée des grandes villes et à une moindre visibilité de la France périphérique et rurale. Oui, les circulations routières produisent des effets négatifs, mais les estimations de leurs coûts sont surévaluées, et ces coûts sont pour l’essentiel supportés par les automobilistes eux-mêmes, et pas par la société17. Non, la route n’est pas un système figé, incapable de progrès, comme le voudraient les représentations et doctrines forgées dans les années 1980. Des progrès impressionnants ont été enregistrés en matière de pollution et de sécurité routière, des résultats encourageants, à poursuivre, sont observés sur les émissions de CO2, et de nouvelles marges de progrès sont devant nous. Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, les politiques devraient réactualiser leur logiciel. En outre, de nouveaux usages de nos rues et de nos routes se profilent : vélo à assistance électrique en ville, covoiturage et renouveau de l’autocar sur les routes. À trop vouloir ignorer ces capacités de progrès, on court le risque de rater la transition énergétique, ou de la mener à un coût trop élevé, ou de la mener contre les citoyens…

Conclusion : Au profit de la transition mobilitaire : l’« inévitable » revalorisation raisonnée de la route

« Et les routes vont toutes chez les hommes. »

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943.

Sic transit gloria mundi. Alors ? L’histoire téléologique de la transition mobilitaire est-elle déjà écrite, comme on peut parfois l’entendre, et est-ce finalement si simple ? L’automobilisme et la route ne connaîtraient-ils pas autre chose finalement en ce début du xxie siècle qu’un légitime et inexorable déclassement ?

Ainsi la route ne serait plus (con)sacrée et l’automobile ne serait plus aujourd’hui l’équivalent de ce que le grand intellectuel Roland Barthes avait qualifié dans ses célèbres Mythologies d’« équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : […] une grande création d’époque conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique18 ».

De toute part, en effet, la « crise » automobile et routière s’impose dans le paysage économique français. Au-delà du produit, qui n’est certes plus magique, et évidemment en étroite relation avec ces tensions industrielles, ce sont aussi les usages de l’automobilisme qui sont devenus problématiques. En ce qui concerne l’automobile plus particulièrement, les territoires perdus ne le sont pas que dans les usines. Il s’agit bien d’un déclassement, voire même d’une dégradation dans l’imaginaire et les représentations de nos contemporains. Produit culturel et politique autrefois dominant et désiré, l’automobile et la route se trouvent arrivées à un moment de leur histoire où leur contrat social est à renégocier. Certains ajustements sont bien sûr inévitables, notamment en termes de respect des contraintes environnementales ou énergétiques, et des services sont à inventer ou réinventer. Il reste que jeter le bébé avec l’eau du bain relèverait d’une prise de position suicidaire dans un pays qui compte encore deux constructeurs d’envergure internationale, une filière d’équipementiers d’excellence et des majors des travaux publics au sommet des classements mondiaux.

Ne voir dans l’automobile et la route qu’une somme de nuisances conduit à ne plus voir les externalités positives que celles-ci ont su pourtant et durablement développer. Il y avait, et cela était tacitement accepté au moins jusqu’à il y a peu, dans l’auto beaucoup plus que l’auto. Par-delà la possibilité de la mobilité individuelle se jouait en effet un indice civilisationnel et le degré d’avancement et de progrès d’une nation, ce que Jules Romains avait résumé dans sa contribution à un ouvrage collectif au titre de nos jours ironique et évocateur, L’Automobile de France, paru en 1951. Un peu longue, la citation qui suit est pour le moins très éloquente car elle pose bien le fait que l’automobilisme et, au-delà, la route se retrouvent de nos jours à la croisée des chemins : « Un concours singulier de conditions fait qu’en ce milieu du xxe siècle l’industrie automobile prend, plus que tout autre peut- être, valeur d’exemple et d’indice. Déjà sa présence ou son absence, dans une économie nationale, nous disent à quel niveau de puissance et de “généralité” cette économie se tient. Un pays où l’on ne fait point de voitures peut avoir diverses prospérités et supériorités. Mais il n’appartient certainement pas, au moins dans l’ordre “temporel”, à la toute première catégorie. […] Ensuite les résultats atteints par cette industrie, et les moyens qu’elle met en œuvre, nous autorisent presque toujours à porter un jugement sur l’ensemble d’une production nationale, les ressources dont elle dispose, les méthodes qu’elle applique, le degré d’efficacité qu’elle recherche ou dont elle se contente, même sur la morale du travail qui y est en honneur.

Est-ce très étonnant ? L’automobile n’est pas un produit comme un autre. Elle réclame une convergence exceptionnelle de techniques. Donc elle dépend du retard ou de l’avancement où chacune d’elles se trouve et en fournit un témoignage. De plus elle intéresse la quasi-totalité du public ; lorsqu’il n’en est pas directement l’acheteur et l’usager. Enfin la diffusion du produit est spectaculaire. Elle a pour vitrines toutes les rues et toutes les routes. Le contemporain le plus distrait, le plus indifférent aux problèmes de la concurrence internationale, est forcé de faire attention à cette forme qu’ils prennent. Si bien qu’il est très peu probable qu’un pays ne fabrique pas d’autos par l’effet d’une négligence accidentelle, d’un manque fortuit d’initiative ; ni qu’il cesse un jour d’en fabriquer par coup de tête. Il est même peu probable qu’entre les objets qu’il produit l’auto soit par hasard un de ceux où il apporte le moins de soin19. »

Cette position lucide, énoncée à une époque où la France devait impérativement se reconstruire, est-elle définitivement désuète en un temps où le « redressement productif » est redevenu, le dit-on haut et fort, une priorité nationale ?

La remise au centre du jeu des valeurs routières

En 2014, le dossier des concessions autoroutières l’a rappelé, la route – l’autoroute, en l’occurrence – peut être rentable si sa gestion s’avère cohérente. les polémiques qui ont accompagné l’idée d’une nationalisation du secteur ont au moins pour vertu de faire parler d’intérêt public autour de ces infrastructures majeures de desserte du territoire.

Fabrice Hamelin, « Gouverner les conduites automobiles. l’ambivalence du recours à l’automatisation du contrôle des infractions à la vitesse autorisée », Gouvernement & action publique, 4, n°1, janvier-mars 2015, p. 111-131.

Voir, par exemple: Commission mobilité 21, Pour un schéma national de mobilité durable, rapport au mi- nistre chargé des transports, de la mer et de la Pêche, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 27 juin 2013 ; Commissariat général au développement durable (CGdd), « Projection de la mobilité courte distance à l’horizon 2030 », études & documents, no 88, juillet 2013 ; Pour une mobilité fluide, raison- née et régulée. Une synthèse : 20 principes d’action, rapport du Grenelle des mobilités de la métropole borde- laise, agence d’urbanisme bordeaux métropole aquitaine (a’urba), avril 2013.

Il s’agissait pour l’institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Idrrim) du slogan lucide et enfin préoccupé de pédagogie qui accompagnait sa conférence d’octobre 2013.

La mobilité et la route ne sont pas que des coûts20, du CO2 ou des nuisances. Ce que représentent la route et l’automobile n’est en rien secondaire dans l’économie nationale : appauvrir continûment et mépriser leur convivialité, ignorer leur plasticité et leurs possibles usages collectifs et collaboratifs sont des erreurs manifestes.

Posant cet argument, il ne s’agit en aucun cas de rallumer une quelconque guerre de religion modale absurde et budgétivore dont les grandes heures remontent aux années 1930. L’impertinence de l’autosolisme et, redisons-le tout net, certaines situations et configurations, rendent indéfendables le choix automobile et routier. Il n’en demeure pas moins que dans les comparatifs d’attractivité internationale pour la localisation des investissements, la richesse des infrastructures nationales et leur indice de qualité sont régulièrement reconnus comme des atouts de notre pays.

Il est aussi bon de relever, comme l’argumentaire précédent l’a fait, que, sous réserve d’un suivi clair et volontariste au plus haut niveau, la civilisation (au sens de processus) du système automobile est une réalité productrice d’améliorations incontestables21.

Le nouveau paradigme écologique, malgré sa nécessité indéniable, invalide sans doute trop légèrement certaines options mobilitaires passées dont l’optimisation est possible. Il revient donc de discuter finement les modalités de la transition en cours. À court terme aussi, mettre fin au tabou routier est indispensable eu égard à la montée des risques populiste et de fracture territoriale. Le nécessaire équilibre « écologico-socio-responsable » des transitions en cours et à venir est en jeu. L’objectivité reconquise du regard invite, du point de vue de l’expertise, à ne négliger aucune piste. Le refus d’une essentialisation stérilisante des usages – il n’y a pas d’« automobilistes à 100% » ! – rebat les cartes du pari multimodal du bouquet des mobilités : la route ne peut que demeurer centrale et indispensable22.

À ce sujet, il est également une bonne raison pour laquelle la sous-estimation des potentiels des secteurs automobiles et routiers doit désormais prendre fin. La dynamique global-local est trop souvent ignorée et invite à se résigner de façon un peu hypocrite à une société schizophrène. La route est porteuse de valeurs de proximité, que cristallise l’irréductible et problématique « dernier kilomètre » ; dans ce contexte, la prise en considération directe des intérêts des communes rend nécessaire la conciliation du réel et de l’idéal. La présentation au début du mois de mai 2015 par le secrétariat d’État aux Transports dans l’urgence d’un plan d’investissement de 100 millions d’euros pour des chantiers de rénovation routière et fluviale avait pour ambition de pallier la crise de tout un secteur d’activité en dramatique perte de vitesse. Son objectif pratique était d’alimenter « des chantiers prêts à être lancés qui impliqueront des petites et moyennes entreprises locales et maintiendront l’emploi ». Dont acte.

Plus que jamais, ce que représente la route en termes d’actif patrimonial et d’emplois non délocalisables mérite d’être remis en avant. Il ne s’agit pas ici de souhaiter un improbable hégémonisme routier, mais de relever l’irréalisme de certaines propositions en marge de quelques opérations symboliques, effectivement inscrites dans le « sens de l’histoire » – comme la « reconquête » cosmétique des places symboliques ou des espaces de loisir des hypercentres urbains.

Pour finir, un nouveau contrat social est nécessaire pour l’automobilisme, en même temps que pour la route qui est bien – et les professionnels du secteur le rappellent volontiers, en espérant le faire redécouvrir – le « premier réseau social23 ». Derrière une image prétendument archaïque – or c’est elle qui, justement, est périmée ! –, les réalités du réseau routier et de l’automobilisme ont bien changé. Le premier pas engagé dans une pédagogie responsable et réaliste consistait à le rappeler pour que l’impasse ne soit plus faite sur un projet politique cohérent dans ce secteur.

Éléments bibliographiques

Ces éléments renvoient aux travaux des auteurs. D’autres éléments bibliographiques figurent dans le corps du texte.

Mathieu Flonneau, Défense et illustration d’un automobilisme républicain, Descartes & Cie, 2014.

—, L’Autorefoulement et ses limites, Descartes & Cie, 2010.

—, Les Cultures du volant, XXe-XXIe siècles. Essai sur les mondes de l’automobilisme, Paris, Autrement, 2008.

Mathieu Flonneau (dir.), Automobile. Les cartes du désamour, Descartes & Cie, 2009.

Mathieu Flonneau et Vincent Guigueno (dir.), De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité ?, Presses universitaires de Rennes, 2009.

Mathieu Flonneau, Léonard Laborie et Arnaud Passalacqua (dir.), Les Transports de la démocratie. Approche historique des enjeux politiques de la mobilité, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Mathieu Flonneau et Arnaud Passalacqua (dir.), Utilités de l’utilitaire, Descartes & Cie, 2010.

Jean-Pierre Orfeuil, Une approche laïque de la mobilité, Descartes & Cie, 2008.

—, Mobilités urbaines, l’âge des possibles, Les Carnets de l’info, 2008.

—, « Les coûts des déplacements urbains : la durabilité du modèle en question », Revue d’économie financière, n°86, novembre 2006, p. 65-79.

—, Les Coûts externes de la circulation routière. Essai d’évaluation et étude

de stratégies de minimisation, rapport Inrets, n°216, juin 1997.

—, Je suis l’automobile, Éditions de l’Aube, 1994.

Jean-Pierre Orfeuil (dir.), Transports, pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger pour s’en sortir, Éditions de l’Aube, 2004.

Jean-Pierre Orfeuil et Fabrice Ripoll, Accès et mobilité. Les nouvelles inégalités, Infolio, 2015.

Jean-Pierre Orfeuil et Marc Wiel, Grand Paris. Sortir des illusions, approfondir les ambitions, Scrineo, 2012.

Aucun commentaire.