Introduction

Soutenir l’intensité concurrentielle

Concurrence ou ententes concurrentielles ?

Un deuxième étage à la LME

Développer un low cost à la française et lever les barrières psychologiques

Retrouver la valeur d’usage des produits

Pour un modèle français du low cost

La stratégie PRIBA du groupe Auchan

IKEA change les règles

Et les Français ?

Rétablir le principe de l’impôt progressif et alléger la charge publique

Un soutien sélectif à une consommation de qualité

Le chèque-consommation

Le décloisonnement de la vente de médicaments

Le prix du nucléaire

Les produits bancaires

Introduction

Le président de la République Nicolas Sarkozy a placé le pouvoir d’achat au centre de sa campagne pour accéder à l’Élysée. Il parlait alors d’être « le président du pouvoir d’achat ». Le discours politique est nécessairement simplificateur. Mais en mobilisant sur ce thème, le candidat Sarkozy sait qu’il parle au cœur de l’électorat. Les historiens de l’économie comme Jacques Marseille font justement observer que, depuis l’invention des sondages au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question du pouvoir d’achat a constitué une préoccupation centrale de l’opinion, même aux temps glorieux de la croissance garantie. Sans doute eut-il été plus juste, au cours des vingt dernières années, de dire qu’il n’y a pas un problème de pouvoir d’achat, mais des problèmes de pouvoir d’achat. Cette distinction est essentielle et conduit à l’idée des arbitrages politiques. Ainsi, en fonction de leurs différentes doctrines politiques, en fonction de leur identité et du périmètre de leur base électorale, les dirigeants du pays adressent des signaux économiques différenciés à des catégories de revenus différentes. La droite parle prioritairement aux classes socio-économiques situées dans les déciles les plus élevés du revenu, et la gauche aux Français les moins favorisés. Droite et gauche ont, pour l’essentiel, oublié les classes moyennes, qui ont été le moteur de la consommation des dernières décennies. C’est pourtant là que se joue la bonne ou la mauvaise santé du marché intérieur.

N’en déplaisent aux « déclinologues », le pouvoir d’achat continue de croître en France. La pente s’est adoucie, mais elle est incontestable. Jusqu’en 1981, la hausse du pouvoir d’achat a été de 1,6 % par an. Depuis trente ans, elle n’est que de 1 à 1,2 % par an. La représentation que les Français se font de leur pouvoir d’achat a changé, pour des raisons qui sont attachées à des facteurs exogènes au marché. Le pouvoir d’achat plafonne parce que notre espérance de vie augmente. Le volume de richesses produites au cours d’une vie est stable, mais les dépenses, notamment médicales, augmentent. Cette part de revenu mobilisée pour assurer la médicalisation du quatrième âge ou venir en aide à des parents âgés manque au quotidien.

On ne peut toutefois séparer le regard porté sur le pouvoir d’achat de son contexte psycho-économique global. Au moment où les Français ressentaient les premiers infléchissements de la baisse tendancielle de leur pouvoir d’achat, deux phénomènes importants allaient venir radicaliser le sentiment d’appauvrissement.

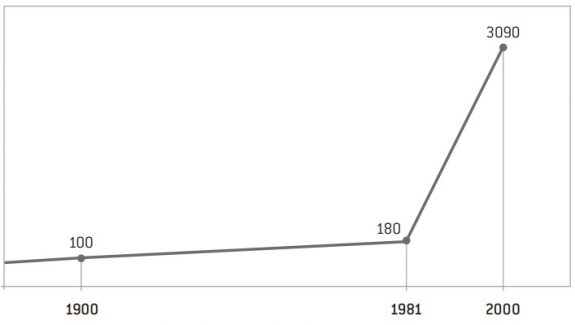

Tout d’abord, les années 1980 ont marqué l’explosion des performances de la bourse. Du début du siècle au début des années 1980, la progression des valeurs cotées en bourse a été régulière et linéaire, à l’exception de l’effondrement de 1929. À partir de 1980, la bourse a explosé, répandant l’idée de l’argent facile et de la richesse inépuisable.

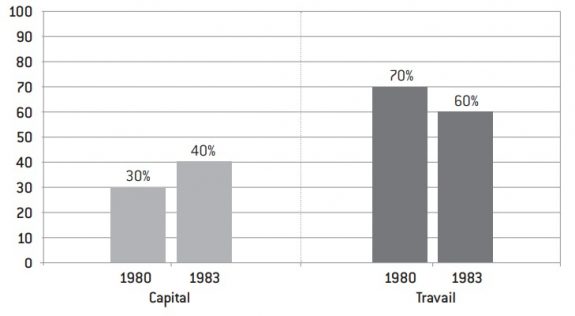

La financiarisation de l’économie a changé les règles habituelles du partage de la richesse. La part de la rémunération du capital s’est accrue dans des proportions spectaculaires ; celle des salaires dans le PIB a fléchi de 7% en vingt ans au profit de la rémunération du capital. Environ 150 milliards d’euros ont changé de main chaque année , 150 milliards en moins pour les salariés français.

Graphique 1 : indices des valeurs de la Bourse

Source : La bataille du pouvoir d’achat, Editions Eyrolles, 2008.

Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et les contributions sociales (la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS)).

Au même moment, l’arrivée massive de nouveaux produits sur le marché, en particulier les produits issus des NTIC, renforçait un senti- ment qui n’a rien d’économique mais qui compte : le vouloir d’achat ! Ce second phénomène, la tentation, est un concept assez peu économique, mais son empreinte sur le marché est puissante. Les nouveaux produits qui forment la « panoplie » de l’homme moderne pèsent lourd dans les dépenses des ménages. Ils ont conduit les Français à arbitrer leurs achats. En trente ans, la part du revenu consacré à l’alimentation est passée de 30% du revenu des ménages à moins de 15%, sans que les Français s’alimentent deux fois moins !

Graphique 2 : partage de la valeur ajoutée

source : La bataille du pouvoir d’achat, Editions Eyrolles, 2008.

La part des dépenses de loisir a doublé et, pour les plus modestes, la part consacrée au transport et aux déplacements est aussi instable que les prix du pétrole. Selon l’INSEE, 60% du revenu des ménages français est consacré à des charges incompressibles et reconductibles comme les impôts, directs ou indirects, et le logement. Le vrai pouvoir d’achat est à rechercher dans ce qui reste : le revenu disponible, c’est-à-dire l’ensemble des revenus d’une unité de consommation auxquels on retranche les prélèvements obligatoires. Il s’établissait, en 2008, à 29.696 euros par an1, soit un volume de liquidités appréciable. Les ménages français sont en moyenne plutôt riches (la notion de moyenne est ici déterminante), mais ils consacrent une partie de leurs revenus à consolider leur patrimoine. Celui-ci n’a jamais été aussi élevé. Le taux d’épargne en France est de 17%, soit un niveau record quand on le compare avec les autres pays de l’OCDE. Cigale ou fourmi? Les Français épargnent et investissent. Comment, dans ces conditions, doper leur pouvoir d’achat ?

Soutenir l’intensité concurrentielle

Concurrence ou ententes concurrentielles ?

Le marché français de la distribution alimentaire et non alimentaire est présumé globalement concurrentiel. La concurrence, toutefois, doit-elle s’apprécier globalement ? Au moins six grandes enseignes peuvent revendiquer une part de marché nationale supérieure à 5% dans le secteur de l’alimentation (Carrefour, Leclerc, Auchan, Système U, Intermarché, Géant Casino). Pour les économistes, les conditions de la concurrence existent dès lors que trois acteurs opèrent sur le marché. Tel est bien le cas en France, mais un examen attentif de la carte géomarketing du territoire conduit à nuancer le constat.

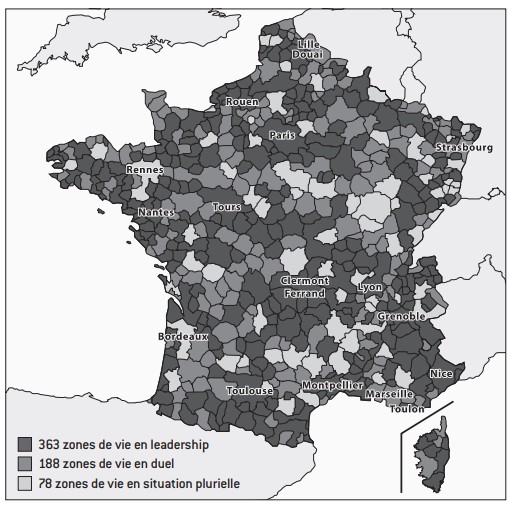

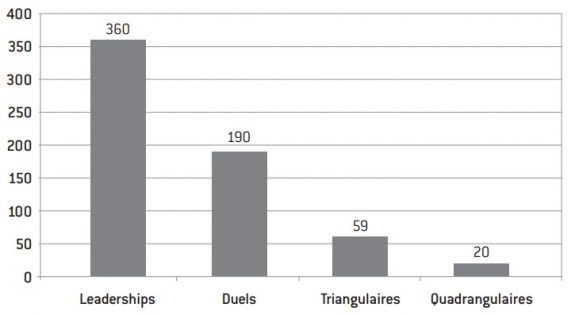

L’étude menée par la société ASTEROP en 2007 sous la direction du statisticien Christophe Girardier apporte un premier élément de réponse sur les réalités de la concurrence en France. Celle-ci, qui seule fait baisser les prix pour les consommateurs, ne peut s’apprécier que localement. On voit sur la carte ci-contre qu’elle est très insuffisante dans les très grandes agglomérations dont Paris et l’Île-de-France, la région lyonnaise, les villes de Marseille, Nantes, Nice et Toulouse. L’analyse économique doit passer d’un niveau quantitatif à un échelon qualitatif, au risque de perdre sa pertinence. Or, dans ce domaine, le verdict est sans appel : le marché français de la distribution n’est pas un marché concurrentiel, mais un marché dominé par les ententes concurrentielles. 363 zones de vies (ZDV) constituées autour d’un pôle fortement attractif sont en situation de leadership, c’est-à-dire dans une situation où un acteur exerce un très fort pouvoir de marché.

Carte 1 : situation concurrentielle pour les grandes surfaces alimentaires par zones de vie

source : Etude ASTEROP 2007.

La concurrence est bien de nature à faire baisser les prix, mais c’est l’intensité de la concurrence qui seule garantit leur baisse durable. La loi de modernisation économique (LME) se fixait en ce sens un double objectif : encourager l’arrivée de nouveaux entrants en limitant la pesanteur des autorisations administratives d’une part, supprimer les marges arrière très inflationnistes et favoriser la négociabilité d’autre part. La négociabilité n’a pas fait baisser les prix de 5% comme le promettait Michel-Édouard Leclerc avant le vote de la loi. Au contraire, ils ont augmenté de 0,4% en un an (chiffre 2009). Bilan encore décevant pour une loi qui devait rendre du pouvoir d’achat aux ménages. Il est désormais du devoir de l’exécutif de compléter le dispositif de la loi Châtel. Les derniers chiffres de la grande distribution en France, en 2009, montrent que l’enseigne Leclerc a été la principale bénéficiaire de la loi de modernisation. Celle-ci a profité aux plus puissants, à ceux qui disposaient déjà d’une position dominante. À titre accessoire, elle a renforcé leur pouvoir de marché. Leur capacité de négociation était d’autant plus puissante que ces entreprises exerçaient déjà un leadership.

En revanche, la photographie du marché pour 2009 est une vue d’ensemble. Elle ne rentre pas dans les détails, là où, selon l’expression, « le diable trouve sa place ». Ainsi, on observe des variations de prix de 20% entre magasins d’une même enseigne, y compris Leclerc, selon que ceux-ci se trouvent dans une zone concurrentielle ou non. En marge du contrôle de prix, qui demeure un outil de base, les pouvoirs publics ne pourront pas faire l’économie d’un observatoire des marges chargé de placer sous surveillance active et permanente la chaîne de formation des prix. On peine en effet à comprendre comment le revenu des agriculteurs a bien pu baisser de 35% en un an au moment où les prix de détail des produits agricoles finis ou transformés augmentaient pour certains très sensiblement ! Cette réforme est essentielle, car elle est de nature à assurer la transparence du marché. Dans un pays où les circuits de distribution sont encore lourds et par nature inflationnistes, il est fondamental de savoir en temps réel quelles sont les marges des différents intermédiaires. Le parasitage a été pendant longtemps la règle. Il est temps aujourd’hui, au moment où la bataille du pouvoir d’achat est engagée sur tous les fronts, de privilégier les circuits courts. Le succès des AMAP, ces marchés paysans de proximité fondés sur la saisonnalité, démontre qu’un modèle de distribution additionnel est possible. On peut aussi donner l’exemple des coopératives locales de production, qui conjuguent tout à la fois des exigences de qualité et de fraîcheur et les impératifs du juste prix. Dans les territoires, les producteurs de viande de bœuf proposent des colis comprenant une part de pièces nobles autour de 12 euros le kilo.

La géographie de la distribution jouera un rôle dans la baisse des prix. L’enjeu est de rapprocher l’offre de la demande et de réserver la logistique aux très grandes séries. Les questions de pouvoir d’achat ne se posent pas uniquement dans les grands centres urbains, même si les consommateurs à la recherche de prix bas se recrutent majoritairement dans ces agglomérations. La question du pouvoir d’achat a été trop souvent traitée au plan global. Il faut lui apporter une approche plus locale et plus fine et mettre en place des observatoires régionaux des marges. Sur des marchés marqués par une très forte volatilité, la chaîne de valeur mérite d’être suivie sur des périodes très courtes. Cela est particulièrement vrai pour les marchés des matières premières alimentaires. Les pâtes, les biscuits peuvent-ils coûter le même prix quand la tonne de blé est à 300 dollars ou à 140 comme c’est le cas actuellement ? Les variations de prix doivent être répercutées à la hausse comme à la baisse, et les gains de productivité des industriels correctement partagés entre le fabricant et les consommateurs. Le pouvoir d’achat des ménages sera soutenu à ce prix.

Graphique 3 : répartition des zones de vie en fonction de la situation concurrentielle

source : Etude ASTEROP 2007.

Un deuxième étage à la LME

La LME a démantelé les marges arrières, une des causes radicales de l’augmentation des prix de détail dans les supers et les hypermarchés. C’est un progrès que nul ne conteste. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles dispositions sont correctement appliquées. Une enquête récente du journal Libération, publiée en octobre 2009, révélait que loin d’avoir disparues, les marges arrières étaient mises en œuvre par les grands distributeurs dans un cadre… informel. La loi de modernisation partait de bonnes intentions. Elle entendait rendre le marché plus transparent. Mais ce qui lui manque aujourd’hui, c’est un gendarme. Nous proposons de renforcer les pouvoirs et les moyens du Conseil de la concurrence pour en faire le juge de paix du marché. Le dispositif législatif existe et constitue un socle de doctrine satisfaisant. La réglementation du marché de la distribution est aujourd’hui dans une situation comparable à celle du code de la route, mais sans gendarmes ni policiers. L’urgence est par conséquent de doter les structures de contrôle du marché des moyens dont elles manquent pour :

- apprécier en temps réel les pratiques anticoncurrentielles, identifier les ententes directes ou indirectes qui pèsent sur les étiquettes ;

- mesurer l’intensité de la concurrence à l’échelon locale, seul espace pertinent où s’affrontent des entreprises dont la zone de chalandise est en général inférieure à 15 kilomètres.

La loi est mature. Il faut la faire appliquer. Il faut aussi placer les élus locaux face leurs responsabilités en matière d’aménagement commercial. Les dispositions de la LME ont relevé de 300 à 1.000 mètres carrés le seuil de déclenchement des autorisations pour l’ouverture de nouvelles surfaces commerciales. Les maires disposent encore d’un droit de veto qu’ils ont pour le moment faiblement utilisé. Les élus locaux devraient pouvoir jouer un rôle actif en matière d’accessibilité commerciale. L’arrivée de nouveaux entrants dépend moins souvent du droit que des conditions d’accueil des candidats. Longtemps, les élus ont protégé les primo-distributeurs ; dans certains cas, ils ont privé les consommateurs de nouvelles opportunités concurrentielles pour défendre des entreprises qui participaient activement à la vie publique de la cité. Les intérêts des baronnies locales ont été préférés aux principes de libre concurrence. Dans les villes moyennes et dans les très grandes agglomérations, l’offre commerciale alimentaire est insuffisante, voire très médiocre. C’est aux territoires qui portent les principaux bataillons des populations urbaines qu’une attention particulière doit être portée pour renforcer les conditions de la compétition et garantir le droit d’accès à de nouveaux entrants, seule assurance d’une concurrence sincère.

La baisse des prix de vente au public est possible pour peu que toutes les mesures d’incitation concurrentielles soient réellement mises en œuvre. L’exemple des marchés d’outre-mer, durement secoués par une violente crise sociale en janvier 2009, nous rappelle que rien n’est jamais perdu pour les consommateurs. Sur des marchés très fermés et très faiblement concurrentiels, dominés par des entreprises à la fois importatrices et distributrices, la volonté politique est parvenue à faire baisser de 20% plus de 400 produits du quotidien. Cette décrue est durable. Les prix BC Ba, clairement identifiés dans les rayons par des « stops rayon », ont rencontré leur public, signe que les prix bas élargissent le marché en créant des opportunités de consommation. Sur les produits de première nécessité, l’augmentation des volumes de vente est, selon Carrefour et Système U, de plus de 20%. Les distributeurs ont accepté de baisser leurs marges au même titre que les élus régionaux des DOM ont acté le principe d’une baisse des taxes d’entrée sur ces produits considérés comme produits de base, indispensables à la vie quotidienne des familles. Moins d’un an après l’application de ces accords de baisse des prix, distributeurs et consommateurs peuvent se réjouir. Le dirigeant d’un ensemble de magasins appartenant au groupe Bernard Hayot, premier groupe des Antilles françaises, estime que les baisses de prix BC Ba ont incité les autres fournisseurs de marques à multiplier les promotions pour s’aligner sur les prix les plus bas et conserver ainsi leurs parts de marché.

Développer un low cost à la française et lever les barrières psychologiques

Retrouver la valeur d’usage des produits

No frill peut être traduit par « sans chichi ».

Le modèle économique low cost est un modèle de production et de prescription vertueux qui fait baisser les prix. Laissons à tous ceux qui le condamnent le soin de nous répéter qu’il se bâtirait sur la misère sociale et sur le renoncement à la sécurité et à la qualité de ses produits, biens ou services. Ce n’est pas la réalité. Les compagnies aériennes à bas prix sont remarquablement notées par les organismes chargés de surveiller la sécurité des transporteurs et les tests menés par des associations de consommateurs sur les produits du hard discount laissent apparaître des résultats satisfaisants. À tel point que, dans certains cas relevés par le magazine des consommateurs Que choisir ? dans son numéro 470 publié en mai 2009, les produits de base qui constituent les produits de grande consommation (PGC), les hard discounters font souvent jeu égal avec les grandes marques. Le marché nous apprend ici que la bataille du pouvoir d’achat se joue également sur une nouvelle stratégie de l’offre. Les grandes marques ont pendant longtemps exercé le monopole des linéaires en maîtrisant l’assortiment et en imposant des solutions de consommation parfois complexes et douteuses. Le hard discount, version alimentaire du low cost, remet au centre du débat une idée comme celle de la simplicité de l’offre. Les consommateurs plébiscitent les produits simples, les produits no frill, pour reprendre une expression très en cours au Royaume-Uni2. Ils recherchent de plus en plus la valeur d’usage du produit et de moins en moins sa valeur statutaire qui a été pendant longtemps un argument décisif pour gonfler les marges et faire augmenter les prix. La valeur d’usage d’un produit, bien ou service, privilégie la dimension fonctionnelle ou utilitaire de l’achat. Elle traduit la fonction d’utilité. Adam Smith en donnait déjà le sens à travers le paradigme de l’eau et du diamant : « Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises. » Replacé dans le contexte actuel de tension sur les prix, cet exemple pose la question centrale de l’utilité. Et dans ce domaine, la psychologie des consommateurs a évolué et semble dessiner de nouveaux arbitrages. Le rapport présenté par Charles Beigbeder, président de POWEO, et une commission d’experts, remis en septembre 2007 au secrétaire d’État chargé de la Consommation, Luc Châtel, montrait clairement, à partir d’une étude CETELEM, que les Français (77%) étaient prêts à se passer d’une bonne présentation des produits pour acheter moins cher, que 61% des personnes interrogées accepteraient un choix plus limité et, enfin, que 39% des répondants étaient prêts à bénéficier de moins de services. L’étude CETELEM soulignait que les consommateurs réclamaient plus de simplicité et de sobriété : peut-être moins de choix, mais un choix plus pertinent. Dans la même étude, une comparaison de prix d’un panier moyen laissait apparaître des écarts significatifs entre les différentes enseignes, allant pour les mêmes produits achetés, de 48 à 40 euros, soit un écart de plus de 8% ! Le low cost constitue donc un puissant levier pour rendre du pouvoir d’achat aux ménages. Les Français ne s’y trompent pas. Quand on observe le comportement des consommateurs, on mesure combien les classes moyennes, qui ont été les grands acteurs de la croissance, repositionnent leurs achats en fonction de leur revenu net disponible. Les Français agrégés dans les déciles intermédiaires du revenu constituant l’essentiel de la classe moyenne (déciles 4 à 7), soit 40% de la population (revenu disponible du ménage de 1.700 à 2.400 euros par mois pour un couple sans enfants), ont doublé leur recours au hard discount alimentaire entre 2001 et 2006.

Pour un modèle français du low cost

Contrairement à des idées convenues, un prix bas n’est pas nécessairement synonyme de qualité médiocre. Le modèle se bâtit ailleurs, sur un système désintermédié et souple, privilégiant la massification des achats et simplifiant l’offre, sans toutefois renoncer à un cahier des charges qualitatif satisfaisant. La question centrale qui procède d’un arbitrage entre les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises conduit en revanche à s’interroger sur la quasi-absence d’opérateurs hard discount ou low cost en France. Les grandes entreprises du secteur sont britanniques, irlandaises pour le transport, allemandes pour la distribution alimentaire et suédoises pour le secteur de l’ameublement. Chaque euro dépensé chez les distributeurs alimentaires allemands enrichit des fournisseurs belges ou allemands, mais très rarement des entreprises françaises. Pour concilier les intérêts des consommateurs français et ceux des entreprises françaises, les distributeurs français doivent prendre l’initiative d’un nouveau modèle de distribution, non pas concurrent du leur, mais complémentaire. On pense trop souvent le marché en termes de conflits. Dans le cas français, les distributeurs ont majoritairement développé le concept très américain de l’hypermarché. Ce modèle était celui des Trente Glorieuses ; il est encore aujourd’hui celui de la tentation. En période de crise, les efforts des directions marketing pour remplir les chariots des consommateurs peuvent être contre-productifs. On parle de l’effet « bombe à retardement » du ticket de caisse : après l’acte d’achat, vient le temps des regrets. Pour réduire la tentation, le consommateur réoriente ses achats et change d’enseigne. En 2008, un million de consommateurs sont passés des enseignes classiques au hard discount. Deux enseignes françaises, le groupe Casino et Intermarché ont timidement inauguré des magasins de proximité présumés discount : Leader Price pour le premier et NETTO pour le second. Au groupement des Mousquetaires, le débat sur l’avenir de NETTO n’a pas encore été clairement tranché. Un des historiques du mouvement, Jean-Pierre Compère, proche en son temps du fondateur de l’enseigne, Jean-Pierre Le Roc, regrette que l’esprit pionnier se dissipe. Selon lui, les modèles vieillissent avec leurs dirigeants. Aujourd’hui, on privilégie le marbre dans les galeries commerciales, le luxe est devenu un symbole de réussite pour les propriétaires, mais, sous les lumières, on oublie parfois le message des premières heures, qui était de vendre toujours plus bas et de veiller à la pertinence du modèle économique pour le rendre encore plus efficace. NETTO est un succès dans les territoires où l’enseigne a été implantée. Il convient désormais de radicaliser cette stratégie de la proximité et de la simplicité. Les fournisseurs français, souvent des entreprises de taille moyenne enracinées dans les territoires, pourront être associées au déploiement de ce nouveau modèle et tirer profit d’un des principaux marchés domestiques alimentaires de l’Union européenne.

La stratégie PRIBA du groupe Auchan

Jusqu’à ce jour, le modèle du hard discount a très largement privilégié les surfaces moyennes, de 700 à 1.000 mètres carrés, des assortiments resserrés et, dans la majorité des cas, l’absence des grandes marques dans les linéaires. Dans ces magasins, les consommateurs acceptent de se passer des conseils d’un vendeur pour acheter moins cher. La nouvelle enseigne du groupe Auchan à Mulhouse, PRIBA, inspirée du modèle russe des grands supermarchés, mérite une grande attention. Après avoir tenté une première expérience de carrés discount dans ses magasins (espaces de libre-service pour les produits secs de base), Auchan développe un nouveau concept prometteur. L’expérience des carrés discount n’a pas connu le succès attendu pour une raison : les consommateurs ont besoin de lisibilité. Ils ne comprennent pas le sens d’une offre dégradée au milieu d’un hypermarché classique. Aux Etats-Unis, les dirigeants de la grande distribution ont volontairement segmenté l’offre et théâtralisent les différences. L’enseigne Save a lot s’oppose par exemple à Bread and Circus. Le premier magasin est clairement et intégralement discount, le second promet une mise en scène et des gammes élevées. Avec PRIBA, Auchan joue une carte nouvelle et claire : les magasins PRIBA seront des hypermarchés discount ; ils proposeront environ 30000 références, contre 1.000 chez un hard discounter classique et au moins 55.000 pour un hypermarché classique. La majorité des produits sera proposée à prix bas toute l’année, le magasin renonçant aux campagnes de communication et de publicité qui alourdissent les charges de distribution. On y trouvera des marques de distributeurs, le minimum des produits de marques ; les rayons traditionnels seront supprimés au profit d’un self- service intégral et les produits de saison, fruits et légumes, seront stockés dans des chambres de froid positif où les consommateurs iront se servir. L’expérience PRIBA devra être suivie de près. On cherchera particulière- ment à valider la compatibilité de la grande taille et des prix bas.

IKEA change les règles

No parking, no business.

En moyenne, les dépenses d’ameublement d’un Français s’élèvent à 356 euros par an contre plus de 550 pour un Anglais et 700 euros pour un Allemand. Dans les pays du Nord, l’intérieur est un espace privilégié. On arbitre par conséquent en faveur d’achats pour l’aménagement de la maison. En France, le succès d’IKEA, modèle best cost du meuble, a directement profité aux clients de l’enseigne, mais aussi à tous les autres. IKEA, leader vertueux sur son marché, a fait baisser les prix de ses concurrents et les oblige aujourd’hui à l’innovation et à la créativité. Le best cost, pour ne pas dire le low cost, n’est pas l’ennemi de la diversité et de la variété. Les consommateurs s’y retrouvent : ils ont été 43 millions l’an dernier à fréquenter les magasins de couleur jaune et bleu. Le site Internet de la société est un des plus visités d’Europe, avec plus de 200 millions de pages vues chaque mois ! S’il fallait s’en convaincre, les Français cherchent le prix juste à défaut du juste prix.

Que retenir du succès d’IKEA? Est-il exportable à d’autres secteurs ? Le modèle repose d’abord sur la standardisation de l’offre. Il n’exclut paradoxalement ni le bon goût ni la créativité et permet de fortes économies d’échelle. Les magasins sont installés dans des territoires où le foncier est accessible. Les espaces de vente sont balisés et les parkings accueillent plusieurs milliers de visiteurs3. IKEA a désintermédié le circuit de production et de distribution et fabrique dans ses propres usines une grande partie de ses collections. Les produits sont immédiatement disponibles, grâce à une technique de stockage à plat mise au point par les ingénieurs et les logisticiens de l’enseigne et qui permet de maximiser l’espace. Enfin, la charge de la main-d’œuvre est renvoyée sur le consommateur. Dans l’univers des prix bas, très fortement standardisé, le modèle IKEA renouvelle le genre et semble démentir l’idée que les prix bas sont acquis au détriment de l’inventivité. Cette année encore, IKEA proposera quatre collections différentes et promet de faire baisser ses prix ou à défaut de les maintenir. La réussite de l’entreprise fondée par Ingvar Kamprad nous offre par ailleurs l’exemple d’un formidable succès dans un pays européen, la Suède, présenté comme un des mieux-disants sur le terrain social. Le best cost a aussi droit de cité dans les pays les plus protecteurs. Ce n’est pas la moindre des leçons de la saga d’IKEA !

Et les Français ?

Big Three : General Motors, Ford et Chrysler.

Les entreprises françaises sont en général réticentes à conduire des stratégies bas prix. Les grandes marques y sont même très hostiles. Elles redoutent de détruire de la valeur. Pourtant, l’exemple est venu d’une entreprise symbolique du glorieux passé industriel français. En lançant le chantier de la Logan, l’ancien président de Renault a fait le bon choix. Pour preuve : les résultats de Renault au cours des dernières années, tirés vers le haut grâce à la voiture low cost produite en Roumanie. Le choix d’une voiture entrée de gamme est mûrement réfléchi. Quand il lance le chantier, le président Louis Schweitzer a observé les grands tableaux de bord du secteur de l’automobile. Pour être une entreprise mondiale, il faut vendre au moins 4 millions de véhicules par an. Renault en est loin. Le segment du haut de gamme est accaparé par les Allemands et, aux Etats-Unis, les Big Three et les grandes marques asiatiques occupent le terrain4. L’autre extrémité du marché, celle du très petit prix, n’est pas encore surencombrée. Renault, avec Dacia, conduira le projet d’une voiture berline, cinq places, avec un grand coffre et tous les attributs d’une voiture familiale pour un prix inférieur ou égal au cap psychologique des 50.000 francs ou 7.500 euros. Toutes les précautions sont prises : les équipes chargées du nouveau projet sont séparées des équipes Renault pour éviter la capillarité industrielle entre les unes et les autres ; le principe du prototype, très cher, est abandonné au profit de la création assistée par ordinateur ; les dessinateurs et ingénieurs sont invités à puiser dans la « banque d’organes » de Renault (des pièces comme les rétroviseurs, les balais d’essuyage, le bloc avant sont repris dans les pièces des véhicules déjà anciens de l’entreprise). Enfin, le véhicule sera assemblé en Roumanie et les sous-traitants seront sélectionnés en fonction de leurs prix et de leur géographie, pour limiter les coûts logistiques et réduire les risques de rupture de charge. Dès son lancement, la Logan est un succès partout en Europe. Renault doit prendre des précautions pour protéger ses propres gammes : le succès de la Logan menace non seulement la concurrence, mais aussi Renault. Les dirigeants de Dacia sont invités à rationner le marché, à organiser la rareté. Renault contrôle les volumes et, en stimulant le désir, rend le nouveau modèle encore plus attrayant. Rétrospectivement, la stratégie Logan du président Schweitzer était éclairée et visionnaire. Les petits prix ont élargi le marché et profité pour une fois à une grande entreprise française. En 2009, grâce à la prime à la casse, le marché automobile français s’est redressé. Les constructeurs français ont été secourus. Le prix moyen des véhicules vendus dans le cadre du soutien public au secteur – autour de 10 000 euros – montre combien le prix est un élément décisif d’orientation du marché. Les remises de l’ordre de 30% ont élargi le marché d’environ 50%. La leçon mérite d’être méditée par les industriels français.

Rétablir le principe de l’impôt progressif et alléger la charge publique

Pour les Français de la classe moyenne (de 1 100 à 2 400 euros de revenu par mois), soit 52 % de la population, le revenu annuel médian progresse très lentement (24 euros chaque année). Dans la même période, de 1996 à 2006, le revenu annuel médian des classes les plus aisées augmente de 287 La stratégie fiscale actuelle du gouvernement ne corrige pas l’inégalité de croissance des revenus.

On peut difficilement identifier des pistes pour relancer le pouvoir d’achat des familles sans évoquer la fiscalité et rappeler que l’impôt est le prix que chacun doit payer individuellement pour accéder à un service collectif.

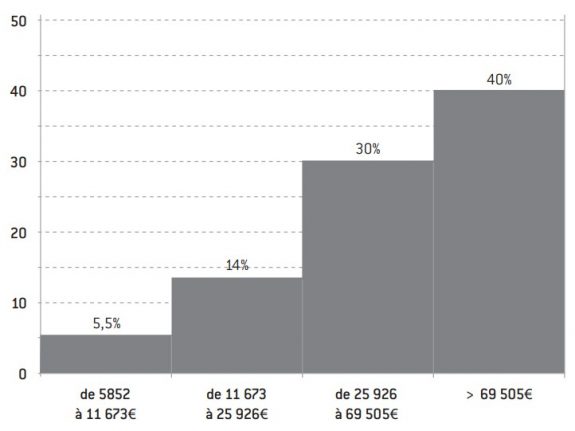

Encore faut-il le payer ! La théorie de l’État postule le principe d’une contribution de tous les citoyens au bien commun. Pour être efficace, l’impôt sur les revenus doit être juste et progressif. Le principe le plus acceptable est celui d’une assiette large et d’un taux faible. Dans ce domaine, la France ne tient pas toutes les promesses d’un impôt républicain, équitable et partagé par tous. Les choix et les stratégies fiscales constituent un indicateur de la politique économique des États. Pour redonner du pouvoir d’achat aux Français de la classe moyenne, le gouvernement pourrait proposer une politique fiscale plus favorable aux revenus compris entre 25.926 euros et 69.505 euros par an5. Pour ces Français, le taux d’imposition est de 30%. En France, l’impôt sur le revenu ne représente que 16% des recettes fiscales, contre presque 40% pour la TVA. Du point de vue de l’État, l’enjeu est finalement secondaire, au sens basique du terme : l’État a bien renoncé à 2,5 milliards d’euros de recettes fiscales en réduisant, sans contrepartie, la TVA dans les restaurants et les cafés pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. L’enjeu est en revanche central pour les familles concernées. Nous touchons ici à la question qui anime depuis Colbert le débat dans la communauté des économistes : qui doit être riche ? L’État ou les ménages ? Pour les Français de la classe moyenne, la baisse relative de l’impôt sur le revenu aurait un effet direct et sans doute rapide sur leur capacité à consommer, par conséquent à payer de la TVA et à soutenir l’activité. De façon plus générale, la fiscalité directe et indirecte représente environ 20% du revenu du premier décile et environ 24% de celui du dernier décile. L’écart est faible. Les écarts de revenus sont neutralisés par la TVA, mais, au fond, le rapport entre la progression de la fiscalité et celui du revenu laisse apparaître une profonde inégalité. Quand les revenus progressent de 200%, la fiscalité n’évolue que de 32%. Autrement dit, elle progresse six fois moins vite que le revenu. Tout le principe de progressivité de l’impôt est ici interrogé. Au passage, rappelons que la consommation est une fonction décroissante du revenu. Autrement dit, au-delà d’un certain niveau de revenu, la consommation relative décroît. La consommation, comme on l’a vu récemment dans le secteur de l’automobile, est le fait des classes moyennes. C’est à ces Français qu’il faut prioritairement rendre du pouvoir d’achat pour relancer la machine et doper l’activité des entreprises.

Sur un plan plus global, la redistribution des revenus est due à l’impact différencié des prélèvements et prestations selon le niveau de vie des ménages. Les chiffres de l’INSEE nous disent qu’en 2007, le niveau de vie moyen des ménages passe de 23.280 euros en moyenne avant redistribution à 21.130 euros après transferts. Les prélèvements supportés par un ménage excèdent en moyenne la somme des prestations que ce ménage reçoit au titre de la redistribution. L’impôt, c’est, pour ces Français, de la consommation en moins ou du pouvoir d’achat en moins.

Graphique 4 : Barème de l’impôt sur le revenu.

source : INSEE.

Rendre du pouvoir d’achat aux Français, c’est paradoxalement imposer, même symboliquement, les moins biens lotis, adapter l’impôt sur le revenu pour les très hauts revenus actuellement protégés et rendre du revenu à l’immense majorité des revenus intermédiaires. Dans l’esprit d’une stratégie fiscale plus équitable, il faut évoquer la notion de « désutilité » pour les plus riches. Pour dire les choses simplement, l’impôt sur le revenu n’a pas le même sens selon que l’on gagne 500 ou 1.000 euros. En admettant que le modèle fiscal protège tous les revenus supérieurs à 1.000 euros, chaque euro supplémentaire gagné en plus n’est plus fiscalisé. À ce stade, la politique fiscale conduit paradoxalement à défiscaliser une partie du revenu des plus riches et des moins biens lotis au détriment du revenu des Français moyens, sans pour autant soutenir proportionnellement l’activité économique en France. En 1934, au zénith de la crise économique américaine, le président Roosevelt avait décidé d’imposer à hauteur de 90% les revenus annuels supérieurs à 200.000 dollars.

Le lien entre la fiscalité et le pouvoir d’achat renvoie à un débat plus large. Le récent rapport de la Cour des comptes livre des chiffres révélateurs. Dans la fonction publique, les créations d’emplois ont progressé de 36% entre 1980 et 2008, soit un taux toujours supérieur à la création d’emplois dans le secteur privé. Sans doute faut-il y voir un rapport de cause à effet ! Les entreprises créeront des emplois quand la fiscalité du travail sera moins pénalisante. Un Français sur cinq travaille pour le secteur public, réputé non marchand, abondé par l’argent des contribuables, personnes morales ou physiques. La sphère publique coûte aussi en pouvoir d’achat. Plus elle est abondante, plus les impôts sont lourds, plus les familles et les entreprises sont sollicitées. Dans ces conditions, il apparaît que la situation mériterait un arbitrage de caractère politique. Les Français devront tôt ou tard choisir entre une sphère publique pléthorique et globalement mal répartie et un niveau de prélèvement plus modeste. On ne peut à la fois réclamer plus de pouvoir d’achat et se satisfaire d’un État glouton et de collectivités territoriales dépensières.

Un soutien sélectif à une consommation de qualité

Il serait inapproprié de réduire le débat sur le pouvoir d’achat à une question unique. Nous venons de voir que les niveaux de revenu déterminent l’intensité de la problématique. La crise financière de 2009 a montré que les politiques de relance par la demande conduisaient comme aux Etats-Unis à un excès de liquidités sur le marché et se concluaient par l’éclatement d’une bulle spéculative. Mais le politique n’est pas condamné pour autant à l’inaction. Il peut emprunter de nouvelles voies, plus audacieuses, mieux ciblées et moins risquées, pour venir en aide aux plus démunis et stimuler sur le marché l’émergence d’une offre plus adaptée. Dans ce domaine, quatre idées peuvent être avancées.

Le chèque-consommation

On estime généralement que 7 millions de Français vivent mal ou très mal avec un revenu inférieur à 1.000 euros net par mois. À défaut d’un grand plan de relance par la demande dont les effets profiteraient plus à des entreprises étrangères et dont les conséquences seraient coûteuses pour l’État, les responsables politiques du pays pourraient envisager une aide sélective et limitée aux seuls produits alimentaires, sous la forme d’un chèque-consommation, réservé aux niveaux de revenus les plus bas, compensable uniquement en produits frais. Le gouvernement pourrait ainsi concilier un souci légitime de soutien à la consommation des plus démunis et ses objectifs en matière de santé publique. « Consommez cinq fruits et légumes par jour », dit la publicité. Soit, mais les produits frais ne sont pas toujours les plus économiques et les plus pauvres sont souvent contraints de consommer des produits à bas prix mais trop salés, trop sucrés ou trop gras. Le phénomène est loin d’être marginal, il préoccupe les autorités sanitaires du pays, et son règlement mobilisera des moyens importants en matière de traitement et d’accompagnement médical. Les modalités d’un tel soutien restent à définir, mais elles pourraient être l’objet d’un plan comparable à celui qu’envisageait le député Hervé Mariton en matière de chèque-service. Le chèque-consommation, utilisable dans des surfaces commerciales dont le périmètre reste à définir, soutiendrait une progression quantitative et pour une fois qualitative du pouvoir d’achat des Français les plus nécessiteux. Un chèque « produits frais » compensable dans le temps de 150 euros serait accordé pour une période de douze mois aux personnes dont le revenu est inférieur à 880 euros par mois, soit le seuil de pauvreté tel qu’il a été (re)défini par les statisticiens en 2009. La mesure coûterait environ 1 milliard d’euros et viendrait pour partie abonder le revenu des agriculteurs français, qui a chuté de 35% en 2009, selon les chiffres du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture.

Le décloisonnement de la vente de médicaments

En 2000, 16 % de la population française était âgée de 65 ans et En 2040, les plus de 65 ans représenteront 28 % du total (source : Dormont, B., Grignon, M., Huber, H., Health Expenditure Growth: Reassessing the Threat of Ageing, Health Economics, 2006).

Source : Dormont, , Grignon, M., Huber, H., Health Expenditure Growth: Reassessing the Threat of Ageing, Health Economics, 2006.

En quatorze ans, de 1995 à 2009, et en monnaie constante, les dépenses des Français en médicaments sont passées de 18,5 à 34,9 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par l’INSEE. Nos dépenses de santé explosent, notamment la consommation de médicaments. Cette tendance se confirmera avec le vieillissement de la population. Vivre plus longtemps coûte plus cher et la médicalisation de la fin de vie consommera une part importante du revenu disponible des seniors que nous serons tous un jour ou l’autre6 ! En 2009, une étude a été réalisée pour suivre l’évolution des dépenses de santé au cours d’une vie humaine. Sans surprise, on y découvre qu’à partir de 65 ans, les dépenses annuelles de santé passent de 2.500 à environ 3.700 euros par an7. Fortement affaiblie par la baisse des cotisations due à l’accroissement du chômage, la branche maladie de la Sécurité sociale allonge chaque année la liste des médicaments déremboursés et diminue la prise en charge de nombreux traitements. Là encore, les dépenses de santé sont souvent inversement proportionnelles au niveau de revenu, mais une réforme décloisonnant la vente de médicament pourrait être envisagée. Deux pistes sont disponibles :

- la libéralisation urgente du marché des médicaments de base et leur mise en libre-service dans les grandes surfaces ;

- la création de pharmacies « génériques », dont la vocation serait de proposer majoritairement (plus de 70% de l’offre) les molécules génériques dont l’efficacité est aujourd’hui égale à celle des médicaments de marque, plus chers de 25% en moyenne.

Le prix du nucléaire

Les dépenses d’énergie appartiennent à la famille des dépenses incompressibles et reconductibles des ménages. Elles sont à inscrire au chapitre des dépenses contraintes. Leur poids dans le budget global des familles est inversement proportionnel à leur niveau de revenu. Selon l’Observatoire des inégalités, citant une étude de l’Agence pour l’environnement et la maîtrise d’énergie (ADEME), les dépenses énergétiques représentent 15% du revenu des plus démunis et seulement 6% de celui des plus aisés. La France dispose pourtant d’une ressource presque unique en Europe : une électricité d’origine majoritairement nucléaire moins chère que l’électricité d’origine thermique. Le coût marginal du kilowattheure d’origine nucléaire est de l’ordre de 10 euros, mais la règle actuelle de formation des prix de l’électricité en France fait malheureusement disparaître l’avantage que les contribuables français ont participé à financer. Les prix d’EDF, l’opérateur historique dominant, sont fixés sur la base de la « plaque franco-allemande » à un niveau de prix très élevé qui ne reflète pas l’avantage nucléaire français et intègre au contraire les choix allemands en faveur d’une électricité thermique et au passage polluante ! Il est urgent de faire profiter les Français du prix du nucléaire. EDF doit revoir la règle de formation des prix de son électricité, et le législateur doit de son côté favoriser la libéralisation du marché de l’électricité en France. Tous les opérateurs doivent avoir accès à la rente nucléaire française. Non seulement la concurrence fera baisser les prix, mais elle permettra aussi le développement de compteurs intelligents conciliant l’optimisation des dépenses d’énergie et les ambitions du Grenelle de l’environnement.

Les produits bancaires

Redistribuer du pouvoir d’achat aux Français, c’est aussi, dans certains cas, leur rendre l’occasion d’agir selon leur libre arbitre. Dans de nombreux secteurs, comme les banques ou les assurances, la stratégie marketing du package a permis de vendre aux consommateurs des services qu’ils n’avaient pas choisis. Les assemblages de biens et services ont fait grimper les prix. Qui sait aujourd’hui quels services comprend sa carte bancaire et combien de consommateurs y ont recours ? Poser la question, c’est déjà y répondre. La segmentation de l’offre permettrait de rendre l’arbitrage aux consommateurs et ferait baisser les prix en organisant la transparence. Les produits et services bancaires sont particulièrement peu vertueux dans ce domaine. La banque est le secteur dans lequel des services immatériels sont assemblés et associés à un service corporel, comme la carte de paiement ou le compte en banque. Deux entreprises du secteur ont mené des projets de réflexion sur la création de produits à bas prix intégrant les basiques du métier : un compte bancaire, une carte de retrait et de paiement plafonné par le haut, en fonction des besoins exprimés par les consommateurs, et une relation désintermédiée par Internet pour l’essentiel des actes de la vie courante. En pleine crise financière, ces projets ont été rangés dans les cartons. Il est sans doute temps de les en sortir. Le commerce de l’argent ne fera pas l’économie d’une relation nouvelle et raisonnée avec le public.

Le président Barack Obama a fondé son élection sur la promesse de baisse des impôts pour les classes moyennes. Un an après son élection, le Trésor américain pouvait annoncer que les baisses d’impôts promises s’étaient traduites par une économie de 800 dollars pour un ménage type. Dans les périodes de crise, les ménages ont naturellement tendance à épargner. On mesure aujourd’hui avec précision le rapport précis entre l’augmentation des déficits publics et le taux d’épargne. L’économiste Ricardo avait le premier montré le rapport entre la dette publique et l’épargne privée. Plus les déficits augmentent, plus les ménages provisionnent en prévision des mauvaises années. Or la croissance de l’épargne constitue un sérieux handicap à la consommation et aux investissements des entreprises du secteur marchand quand elle est mal orientée. L’épargne excessive est même un poison pour l’économie. Entre 2008 et 2009, les Britanniques ont conduit une politique keynésienne en jouant tout à la fois sur les outils monétaire et budgétaire.

La crise globale nous rappelle deux ou trois leçons économiques de base : la relance par la demande conduit souvent aux crises de surliquidité et seuls la concurrence, l’esprit d’entreprise et la liberté d’entreprendre, sans barrières et sans réglementations contraignantes, permettent de soutenir l’activité et le pouvoir d’achat. La France tarde à mettre en œuvre des recettes éprouvées qui ont donné des résultats satisfaisants dans d’autres grands pays comme les Etats-Unis ou l’Allemagne. Des opérateurs historiques imposent leurs assortiments et leurs prix pour consolider leurs positions dominantes, parfois au détriment des intérêts des consommateurs. Pour agir durablement sur le pouvoir d’achat, il faut soutenir la compétition économique, proposer de nouvelles formes de distribution, plus simples et complémentaires des distributeurs traditionnels, réduire la pression fiscale sur les Français de la classe moyenne et, enfin, aider directement ceux qui peinent à trouver leur place sur le marché. La bataille du pouvoir d’achat ne se réglera pas par une grande réforme. Elle prendra du temps et devra mobiliser les pièces d’un grand mécano économique et social. Il faut aussi, inlassablement, déployer une nouvelle philosophie de la consommation. Comme beaucoup d’autres peuples, les Français entretiennent une certaine schizophrénie : le consommateur voudrait ce que le salarié n’autorise pas et ce que le contribuable réprouve. Il serait illusoire de penser que les humains sont des êtres totalement rationnels. La science économique n’est pas une science exacte. Elle fait appel à des variables aussi floues que la confiance et la raison. Des voix s’élèvent régulièrement pour dire que les Français sont ingouvernables mais, à ce compte, tous les peuples le sont. Ce constat crée une obligation supplémentaire aux politiques. Il est aussi utile de montrer que d’expliquer. Et quand l’explication est insuffisante, il convient de la renouveler. Le grand espoir du xxie siècle sera, dans ce domaine, de privilégier le pragmatisme et la souplesse pour remplacer les religions économiques et sociales qui ont jusqu’à ce jour tenu lieu de règles du jeu.

Aucun commentaire.