Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance

Introduction

L’entreprise et le modèle communautaire

Acte I : tous bureaucrates !

Acte II : Pôle emploi n’ira pas sur la lune

Acte III : le changement, c’est (bientôt) maintenant

Acte IV : des fusées dans nos PME et nos services publics

Acte V : pour un grand incubateur(s) au service de l’État

Passons aux actes !

Résumé

Cette note vise à mettre en évidence le fait que l’innovation ne peut pas avoir lieu au sein de technostructures qui reproduisent, consciemment ou non, le corpus de règles qui les fondent, quelle que soit la nature de l’innovation qui les traverse. Ainsi, de petits investissements, souvent réalisés en marge de l’organisation, peuvent créer plus de richesse que des projets informatiques coûteux planifiés par les organisations en place.

Mieux, ces nouveaux outils sont alors porteurs d’innovation sociale, car ils s’affranchissent des rites obsolètes présents dans nos bureaucraties.

Pierre Pezziardi,

Entrepreneur en résidence au sein de la DINSIC et animateur de l’incubateur de startups d’État.

Pierre Pezziardi est un informaticien, entrepreneur et auteur. Il a cofondé le cabinet de conseil OCTO Technology, la solution open source pour la microfinance OpenCBS. Il a été directeur informatique de la Bred et est associé de hellomerci.com, première plateforme de prêts solidaires entre particuliers. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la technologie et la débureaucratisation, en particulier Lean Management. Mieux, plus vite avec les mêmes personnes, l’informatique conviviale (Eyrolles, 2010).

Serge Soudoplatoff,

Expert de l’Internet, cofondateur de Sooyoos, Scanderia et Mentia.

Serge Soudoplatoff est un expert, chercheur et entrepreneur de l’Internet. Il effectue de nombreuses conférences sur les mutations induites par Internet et l’impact sur les secteurs d’activités économiques et sociales. Il a cofondé plusieurs entreprises, dont Highdeal en 2000 (vendue à SAP en 2007), Sooyoos en 2008, une agence de développement de sites applicatifs, et Scanderia en 2013, une entreprise qui développe des jeux à composante éducative. Serge investit et conseille de nombreuses start-up françaises (VastPark, KZero, Hello Mentor, Mugeco, Nuukik…).

Xavier Quérat-Hément,

Directeur de la qualité du Groupe La Poste.

Xavier Quérat-Hément est dirigeant de société et acteur engagé dans l’économie sociale et solidaire. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 juin 2018 et coauteur d’une note publiée par la Fondation pour l’innovation politique et intitulée Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance (avec Pierre Pezziardi et Serge Soudoplatoff, novembre 2013). Xavier Quérat-Hément est diplômé de Sciences Po, ancien conseiller ministériel et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Île-de-France. Administrateur, senior advisor et auteur de deux ouvrages portant sur l’esprit de service comme outil de transformation des organisations et d’innovation managériale (L’Esprit de service. Manager la transformation ou disparaître, Eyrolles, 2016 ; Esprit de service. Passer du marketing au management de l’expérience client, Lexitis, 2014), il partage ses convictions sur les enjeux et caractéristiques de l’économie servicielle sur son blog (xavierquerathement.fr).

Introduction

Les systèmes d’information et les organisations dans les entreprises ont historiquement été en phase, du moins jusqu’à l’arrivée d’Internet.

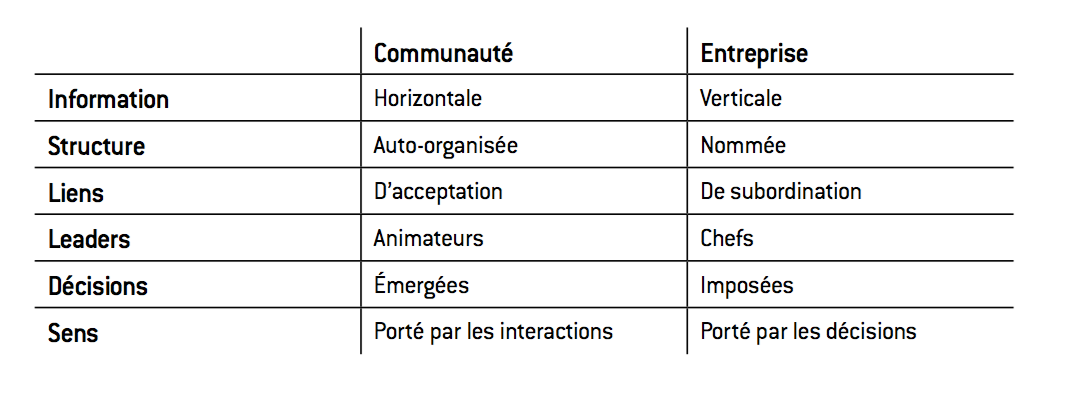

Au départ, dans le monde très hiérarchisé des années 1960, correspondaient les mainframes, ces ordinateurs centralisés qui concentraient en un même lieu toute la puissance de calcul, toute l’intelligence, toutes les bases de données. Le terminal était passif, en mode caractère sans aucun graphique, monotâche. L’utilisateur, face à l’écran, était censé remplir les données et n’avait pratiquement aucun degré de liberté. S’il se trompait, bien sûr, c’était de sa faute, c’était qu’il ne comprenait pas la machine…

Puis arrivèrent la départementalisation et les systèmes informatiques dits, justement, « départementalisés ». L’idée était de créer des sous-hiérarchies bien encadrées, avec une autonomie de manœuvre plus développée. Cependant, certaines limites persistaient : il n’y avait pas de grande révolution, tout au plus la duplication d’un même modèle dans une approche légèrement homothétique, reproduit à la fois dans la structure et dans l’organisation.

La période qui suivit Mai 1968 amena un vent de liberté. « Je » existe et l’humain ne veut plus être un esclave de la machine, un pion dans un engrenage administratif, un simple numéro dans une bureaucratie. C’est tout naturellement que se prépare l’informatique dite « individuelle » avec le PC, le Macintosh et bien d’autres qui ont eu des vies plus brèves. Cette informatique individuelle était perturbatrice et elle eut du mal à s’imposer dans les entreprises. En décentralisant l’intelligence et les données, elle se heurtait au modèle encore dominant « chef/exécutants ». Cependant, elle permit de donner du pouvoir à un niveau important à ceux qui étaient sur le terrain, au contact du client.

Enfin apparut la mondialisation des échanges et, dans le même temps, Internet. Le phénomène de mondialisation a toujours eu besoin de mettre en réseau les ordinateurs. Par exemple, les banques ou le transport aérien étaient des secteurs où l’interconnexion existait depuis longtemps, grâce à des réseaux propriétaires (Swift, Amadeus, etc.). Ce qu’Internet – qui n’est pas le Web – apportait, c’est un modèle économique de mutualisation de la bande passante, donc de partage d’applications qui, associé à une innovation ouverte (TCP/IP), permettait la démocratisation de l’accès. Le monde devenait véritablement interconnecté. Mais l’e-mail (tout comme le fax avant lui) représentait un élément perturbateur : permettant la communication horizontale, ce qui échappait à la hiérarchie nuisait au fonctionnement vertical qu’implique le système hiérarchique. Le management n’a pas forcément apprécié cela, à l’image de cette administration qui voulait un logiciel obligeant chaque e-mail envoyé par une personne d’un département à un autre à recevoir l’imprimatur du chef de département. On imagine la charge de travail supplémentaire de ce dernier…

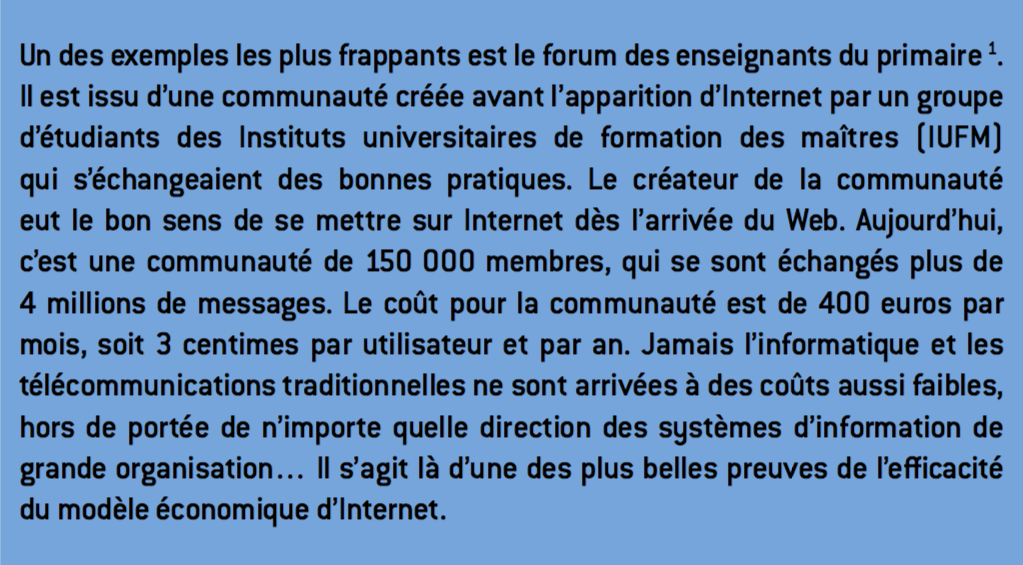

Au tournant des années 1990, Tim Berners-Lee invente le World Wide Web (WWW), communément appelé Web, qui quelque part est une légère régression : on n’accède plus à l’ordinateur de l’autre, on accède à des données. Nous ne sommes plus dans le mode peer to peer absolu, mais dans l’accès à du contenu. Sauf que ce contenu peut être partagé. Dans un premier temps, via des méthodes anciennes comme l’e-mail. Puis, au début des années 2000, le Web prend brusquement une autre tournure. Ce que l’on nomme le Web 2.0 est un retour aux fondamentaux. Internet est conçu pour que les individus parlent entre eux, plus que pour accéder à des données. Les formes d’échanges en peer to peer explosent : de simples forums de discussion, on passe aux réseaux sociaux, puis à Twitter, Foursquare, Wikipédia. Tout ceci correspond à une forme d’organisation bien connue et bien étudiée : la communauté. Mais souvent la communauté a besoin de contenu pour s’alimenter, d’où la puissance du Web comme outil la supportant.

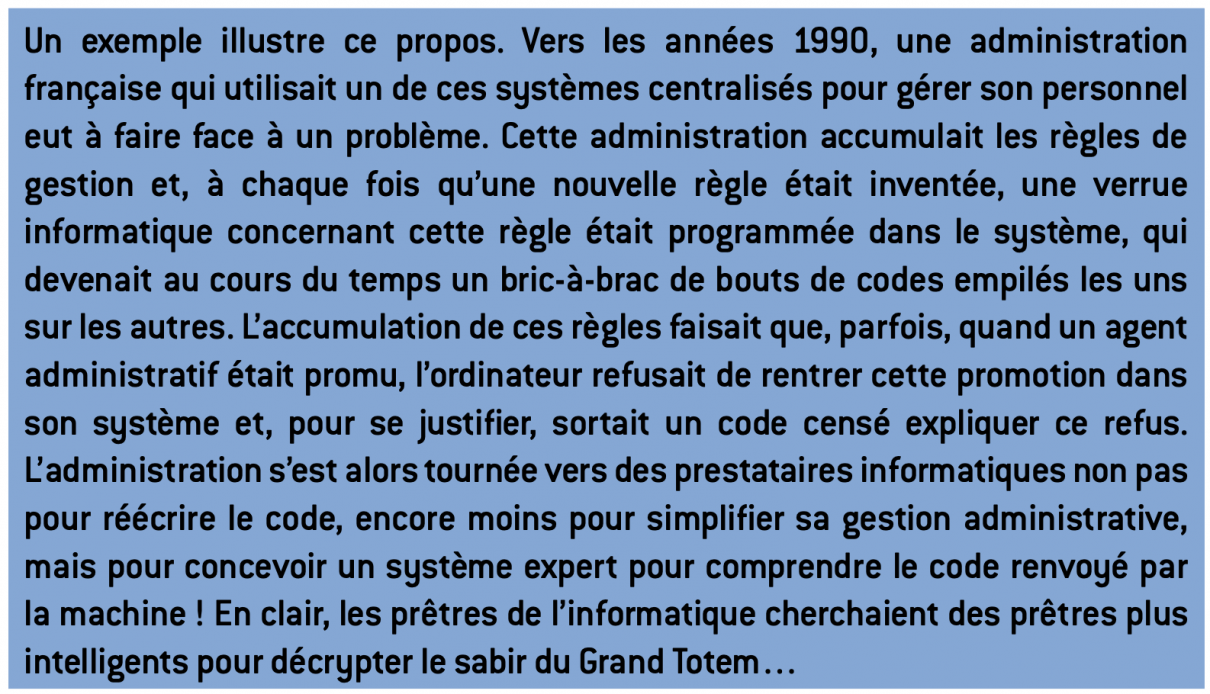

Le problème est que le monde de l’entreprise a tendance à décrocher devant ce changement de paradigme et ce pour une simple raison : hiérarchie et communauté ne font pas bon ménage. Plaquer un modèle communautaire sur une hiérarchie non remise en cause fabrique essentiellement des schizophrènes. Les deux modèles ne sont pas, en première analyse, compatibles. Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les deux modes d’organisation.

L’entreprise et le modèle communautaire

La complexité du monde impose de plus en plus un modèle en réseau. Nous sommes un collectif de 7 milliards de Terriens dans un même vaisseau spatial, qui communiquons énormément : entre nous, avec nos machines et, maintenant, avec des machines communiquant entre elles. Depuis cinquante ans, nous glissons de plus en plus fortement dans un monde d’interactions, donc de complexité. Ceci se voit au quotidien : nous avons plus de clients, plus de partenaires, plus d’amis ; il y a plus de monde dans le métro, dans les trains, dans les aéroports. Dans un monde d’interactions, les anciens schémas basés sur la stabilité, sur la continuité, ne fonctionnent plus. Nous sommes dans une constante homéostasie avec notre environnement. Le rôle de l’information est crucial pour maintenir cet équilibre dynamique, il permet de se créer des horizons de stabilité dans le chaos apparent. C’est le problème auquel font face les entreprises : puisqu’il comporte des goulets d’étranglement, le modèle hiérarchique ne fait pas bien circuler l’information, alors que le modèle communautaire, lui, favorise au contraire une plus grande fluidité de l’information. Pour résister à la complexité, être en phase avec les changements de paradigme favorisés par Internet, le Web et les réseaux sociaux, il faudrait que l’entreprise s’adapte et qu’elle passe en mode communautaire.

Ceci n’est pas facile, car Internet remet en cause certains fondamentaux de l’entreprise. Citons les, pêle-mêle : la puissance de la hiérarchie, mise à mal par l’information horizontale ; la séparation entre les sachants et les exécutants, qui n’est plus signifiante dans un monde dans lequel tout le monde doit posséder une certaine autonomie de décision, et son inscription légale dans la distinction cadre/non-cadre, qui ne rime plus à rien dans un monde où chacun peut accéder à la même information ; les pouvoirs établis des managers, que le modèle communautaire bouscule, puisqu’il met en évidence les incompétences et, pire encore, les incompétents ; le modèle en silos qui devient contre-productif lorsqu’il apparait évident que le modèle coopératif produit plus de valeur, à moindre coût.

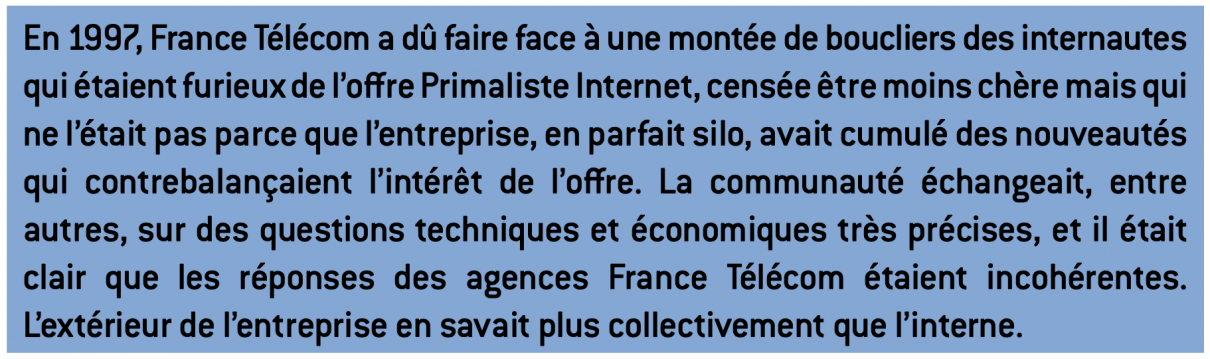

L’extérieur de l’entreprise, à l’inverse, a compris l’intérêt des modèles communautaires. Les clients sont en réseau dans des forums de discussion, sur Twitter, dans des blogs ou dans les divers réseaux sociaux, se trouvant d’un seul coup investis d’un pouvoir qu’ils ne soupçonnaient pas.

Se greffe un deuxième phénomène : les frontières de l’entreprise deviennent poreuses. Les systèmes d’information permettent aux clients de rentrer, via le Web, dans l’entreprise. Il est possible de caractériser l’efficacité et les processus internes. L’arrivée de l’open data et, surtout, l’ouverture des interfaces de programmation, l’open API (appliqué, par exemple, par Decaux à Vélib’) accroissent la coopération entre l’externe et l’interne de l’entreprise, nécessitant de fait une plus grande porosité. C’est la fin de l’entreprise citadelle qui reste néanmoins souvent construite sur un modèle en silo. L’équation est pourtant simple : une entreprise en silo, des frontières poreuses et des clients en réseau, tout cela constitue un modèle inefficace, donc non soutenable.

Dans nombre de grandes entreprises se produit alors un phénomène intéressant : les salariés au contact du terrain se mettent en réseau, le plus souvent en utilisant des plateformes bon marché, voire gratuites, échappant ainsi aux outils informatiques internes à l’entreprise. LinkedIn est un des lieux privilégiés. Il est fréquent d’y voir des salariés de certaines entreprises créer des groupes et s’y retrouver pour échanger, travailler, et aussi s’amuser, ce qui n’est pas incompatible.

Ivan Illich, La Convivialité, Seuil, « Points », 2003 [1993], p. 101.

Mais si les salariés de la base se mettent en réseau, alors la couche la plus décalée devient le middle management. Son rôle traditionnel est de faire le lien entre le « sommet » et la « base ». C’est un rôle important tant qu’on se trouve dans le cadre d’une entreprise hiérarchisée, où l’information est verticale ; où le sommet pense et la base exécute. C’est une courroie de transmission fondamentale. Mais dans un monde en réseau, où tout le monde accède à la même information, dans lequel n’importe quel salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, a pouvoir d’agir, le middle management ne trouve plus sa place. Il se trouve laminé entre un sommet, qui a soif de toujours plus de comptes rendus, et une base, qui a de moins en moins besoin de cette couche pour travailler, allant même jusqu’à estimer que le middle management est plus de la valeur retranchée que de la valeur ajoutée…

Les outils informatiques de l’entreprise sont ainsi aujourd’hui l’exact reflet de cette situation. De plus en plus complexes, ils renforcent trop souvent le cloisonnement des acteurs et n’encouragent pas leur autonomie, rendant les salariés dépendants et de moins en moins responsables. Parallèlement, de nombreux sites Internet simplifient les actions quotidiennes : acheter, vendre, partager, aider, financer, publier ou s’informer. Ils visent la simplicité et permettent à leurs utilisateurs d’agir en toute autonomie.

Bien avant l’avènement d’Internet, le philosophe Ivan Illich prophétisait : « L’outil simple, pauvre, transparent est humble serviteur ; l’outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant2. » Qu’en penseraient les millions de salariés utilisateurs d’informatique au quotidien dans leurs magasins, bureaux ou usines ? Car, finalement, il existe deux manières d’envisager l’outil informatique.

La première consiste à bâtir en s’affranchissant des règles organisationnelles qui ont fondé le monde avant l’avènement de ces technologies, et donc à exploiter leur capacité à décloisonner et permettre ainsi des modes de collaboration profondément inédits à l’intérieur et à l’extérieur des organisations. Ce paradigme est incarné, par exemple, par Wikipédia, Google ou KickStarter. On peut critiquer les imperfections de ces technologies ou douter de leur avenir, mais nul ne peut nier que le monde est mieux avec eux que sans eux. La seconde consiste, au contraire, à reproduire ces règles organisationnelles en les gravant dans des systèmes répliquant les principes de cloisonnement et de contrôle des organisations hiérarchiques. Cette approche a notamment renforcé l’inflation colossale des fonctions « support » dans les grandes organisations : coordination, contrôle, comptabilité, ressources humaines, achat, communication… qui, au-delà d’un certain seuil, se muent en bureaucraties dont l’informatique se fait régulièrement le bras armé. Utilisée dans ce sens, la technologie renforce la crise du management que nous vivons actuellement.

Cette note vise à mettre en évidence le fait que l’innovation ne peut pas avoir lieu au sein de technostructures qui reproduisent, consciemment ou non, le corpus de règles qui les fondent, quelle que soit la nature de l’innovation qui les traverse. Ainsi, de petits investissements, souvent réalisés en marge de l’organisation, par des utilisateurs déterminés à améliorer leur quotidien et leurs résultats face à leurs usagers, peuvent créer plus de richesse que des projets informatiques coûteux planifiés par les organisations en place. Mieux, ces nouveaux outils sont alors porteurs d’innovation sociale, car ils s’affranchissent des rites obsolètes présents dans nos bureaucraties

Acte I : tous bureaucrates !

Éditions La Découverte, 2010.

Mark Striebeck, « Ten things we know to be true about testing », youtube.com, 12 juillet 2012.

Lauren Indvik, « How to lend a job at Google », mashable.com, 12 juillet 2011.

Dans une petite organisation, le comportement par défaut est la coopération et l’entraide, ce qui implique une hiérarchie plate par définition, ne s’arrêtant pas au statut de chacun. Outre le « tous égaux » des petites structures, on remarque aussi qu’artisanat ou PME rime souvent avec pauvreté de moyens, développant le sentiment que chaque contribution est décisive pour la survie du groupe.

Dans une grande structure, en revanche, la caractéristique est une hiérarchisation forte. Lorsque nous sommes nombreux, les théories de l’organisation – fondées sur une pensée analytique – nous engagent à diviser le territoire en autant de baronnies, responsables d’une activité dans la chaîne de valeur. Dans cette vision analytique, tout problème peut être décomposé en sous-problèmes, dont l’optimisation locale conduit à l’optimisation du tout. C’est une croyance forte et extrêmement prégnante, aussi bien dans le monde académique que dans le monde industriel, et qui a permis à nos sociétés de bâtir nos routes, nos banques, nos avions, etc. Malheureusement, dans un monde moins déterministe, dont l’économie repose aux trois quarts sur les services – qui relèvent d’interactions humaines riches et complexes – cette vision est devenue non seulement obsolète, mais surtout nocive.

L’empilement des territoires augmente la distance entre les opérationnels et les responsables et la réalité du client, les rendant de moins en moins responsables de la qualité du service fourni. Cette distance au client offre d’ailleurs une mesure assez précise de la déresponsabilisation des acteurs, qui est maximale dans les fonctions support – achats, ressources humaines, contrôle, comptabilité, informatique, communication, marketing. Dans ces grandes organisations s’est diffusé le sentiment que plus aucune contribution n’est décisive pour la survie du groupe. Combien de fois n’a- t-on pas entendu cette phrase : « Mais qu’a-t-il à se plaindre, ce client ? Il y en a des milliers d’autres qui ne se plaignent pas !… » (dans laquelle le mot « client » peut aisément être remplacé par « employé ») ?

La lutte territoriale qui découle de chaque optimisation locale fait se dresser, du sol au plafond, de la soute au palais, les comptables contre les acheteurs, les études contre la production, les contrôleurs contre les vendeurs, etc. Chacun est désireux de maximiser sa performance locale et est donc insensible à la performance globale : « Mes achats de roulements à bille augmentent les délais de fabrication et le taux de défaut de nos produits ? Qu’importe ! Ils augmentent mon bonus, car ils sont 15 % moins cher que ceux précédemment utilisés ! » Ainsi – et c’est la caractéristique principale d’une bureaucratie – la défense des territoires devient un objectif plus important que l’intérêt général, la survie de l’entreprise.

Mais à ce rapport de force moyenâgeux entre départements se superpose un second niveau de cloisonnement : la séparation entre penseurs et faiseurs. Celle qui induit les refrains aliénants que nous avons tous entendus ou prononcés : « on m’a dit de… », « on nous oblige à… », « on ne peut rien faire, c’est décidé là-haut », etc. (On relira à ce propos avec profit l’ouvrage de Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail3.) Nos grandes entreprises et administrations sont pour la plupart structurées selon ce double cloisonnement : séparation des fonctions et séparation penseurs/faiseurs.

Mais voyageons un peu… En cinq ans, Mark Striebeck, ingénieur chez Google4, a diffusé la culture du test automatisé dans les produits du géant américain. C’est-à-dire qu’il a sensiblement modifié la pratique quotidienne de milliers d’ingénieurs. Mais au lieu de créer une grande direction des tests automatisés – selon l’adage traditionnel « Un problème, une direction » –, il s’est efforcé au contraire d’autonomiser ses pairs, de ne pas se rendre indispensable, de diffuser plutôt que régir. Google est riche et puissant, donc l’argumentaire de taille évoqué en introduction ne tient pas, ou du moins n’est pas une fatalité. Mais quelle est la différence avec nos fatales bureaucraties ? Pour mieux comprendre, relisons un extrait des conseils aux futures recrues5.

Jason Fried, « You don’t create a culture », signalvnoise.com, 13 mai 2008.

L’absence de cloisonnement des territoires semble donc s’inscrire dans l’ADN de la société, il fait partie de sa culture. Malheureusement, on ne décrète pas une culture. Ou alors on se paye de mots, de schémas directeurs, de chartes, de codes de conduite bien rangés dans l’armoire à processus, comme nous le rappelle le fondateur de 37Signals6. On ne peut qu’encourager des comportements, année après année, et créer ainsi une culture. Si vous faites confiance et que vous valorisez la confiance, elle fera partie de votre culture. Si vous valorisez exclusivement la compétition, alors…

On se serait donc trompés sur le management ? Nous cherchions des chefs guerriers en compétition, il nous faut des pairs bienveillants ayant un sens aigu de l’intérêt général. Nous cherchions « la » solution imaginée par nos penseurs, elle doit être réinventée tous les jours par nos faiseurs. Nous cherchions à sanctionner les erreurs, elles sont structurelles à l’amélioration continue et réclament le questionnement plus que l’opprobre ou le déni. Alors que faire demain dans votre grande entreprise ? Rien. Nous participons tous, vous, moi, à plus ou moins haute dose, à la bureaucratie, comme chef de service, de département, coordinateur de X, contrôleur de Y, responsable transverse… Ou bien alors, nous décidons de changer en premier. Nous demanderons alors à être vraiment responsable de quelque chose, peut-être de plus petit, mais réellement responsable, d’un produit, d’un service, face à des clients dont on acceptera le difficile jugement. Clients finaux de l’entreprise ou clients internes d’un système d’achat, d’un système de recrutement… Visant des résultats concrets dont nous pourrons parler dans un an. Pour dégager du temps, nous ferons également plus confiance à nos troupes en passant moins de temps à les contrôler ou à trouver des solutions à leur place, mais plutôt en les aidant à résoudre leur problème de manière autonome : « qu’est-ce que je peux faire pour toi ? » plutôt que « fais ceci ! » ou « pourquoi n’as-tu pas fait comme cela ? ». Ce faisant, nous accepterons de diluer ce qui constituait notre fonction dans des équipes rendues plus indépendantes.

Mais, pour sauter le pas, il faudrait avoir confiance… La crise va nous obliger à changer. Et ce changement réclame la confiance dans le fait que nous conserverons un emploi, même si nous changeons de posture. Or l’insécurité ambiante produit l’inverse. Comment sortir de ce paradoxe ? Que des dirigeants pionniers garantissent un pacte d’amélioration continue : supprimez votre poste, vous êtes promu !

Acte II : Pôle emploi n’ira pas sur la lune

Étude comparative des effectifs des services publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, janvier 2011.

Julien Laloye, « A Pôle emploi, un « conseiller pour 300 chômeurs » », liberation.fr, 11 juin 2009.

En 2008, nous avons eu la chance d’inviter Neil Armstrong à Paris lors de l’Université du système d’informa- tion, et qui, citant Saint-Exupéry, expliquait comment le programme Apollo avait fait ce pari de l’autonomie et de l’intelligence collective : « J’ai eu la chance de travailler pour des gens qui m’ont appris à aimer l’espace ».

Antoine de Saint-Exupéry aurait pu avoir une influence décisive sur le management dès la fin du XXe siècle : « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer », disait-il. Il aurait pu démontrer qu’une entreprise est plus efficace lorsqu’elle recherche l’autonomie et la responsabilisation de ses équipes plutôt que la division du travail et son contrôle chers à nos organisations publiques ou privées dès qu’elles dépassent les vingt personnes. Mais on a probablement cru qu’il n’écrivait ses livres que pour les enfants…

Dans ce second chapitre, nous n’allons pas honnir ad nauseum le sens de l’intérêt général absent des grandes organisations, critiquer le poids disproportionné que l’on a bien voulu donner aux fonctions d’encadrement, de contrôle, de planification ou de coordination, ni condamner le sport (inter)national qui consiste à découper la moindre responsabilité de sorte que personne ne puisse réellement endosser le moindre objectif tangible, comme retrouver un emploi le plus rapidement (Pôle Emploi) ou amener une classe d’âge en sixième en sachant lire, écrire et compter (école primaire). Nous allons simplement nous pencher sur l’exemple Pôle Emploi.

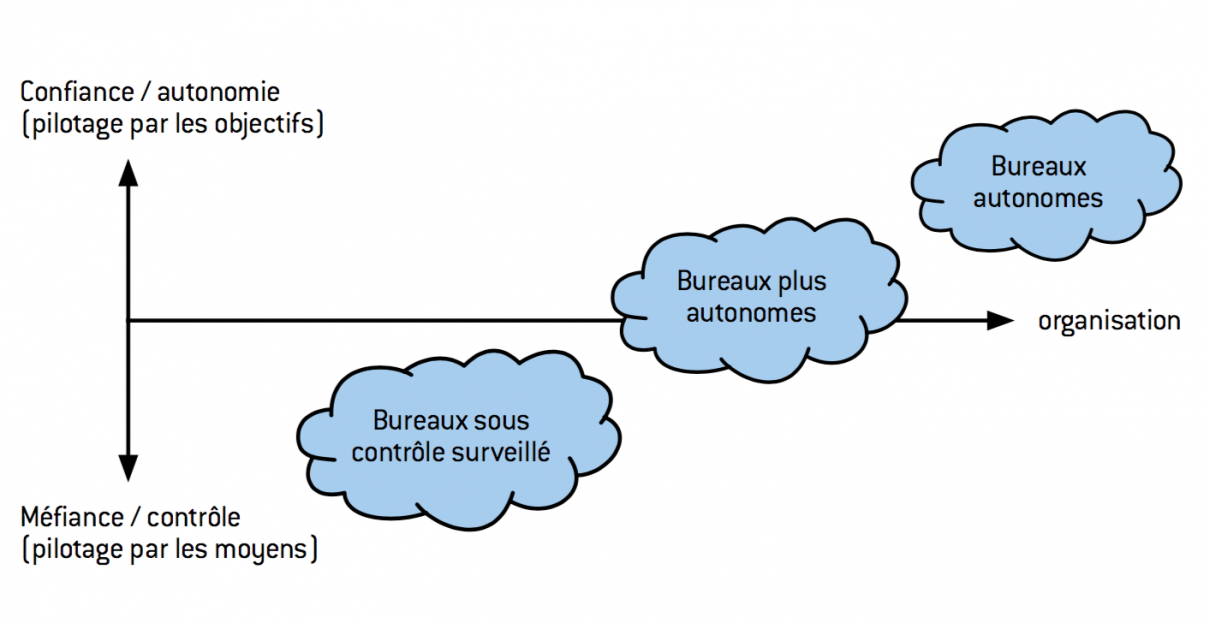

Un rapport de l’Inspection générale des finances daté d’avril 2011 consacré aux services publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni7 permet d’exhiber l’éclatante différence entre les trois dispositifs : leur mode de pilotage (p. 18). Pilotage par les moyens pour les Français (22 indicateurs d’activité ou de production pour 3 indicateurs de résultat et 0 de satisfaction), pilotage par les résultats pour les Allemands et les Britanniques (respectivement 3 et 4 indicateurs de production pour 13 et 2 indicateurs de résultat !). En clair, on se réjouira en France qu’un conseiller produise 18 entretiens par jour, alors que cela laissera nos voisins totalement indifférents, eux plutôt soucieux d’objectifs comme le taux de retour à l’emploi à 3 mois, à 6 mois, etc.

L’étude note aussi qu’en France nous avons 21 équivalents temps plein (ETP) pour 1.000 chômeurs (62.000 ETP répartis dans 8 organismes, les trois quarts à Pôle Emploi), ce qui est identique au Royaume-Uni et moitié moins qu’en Allemagne (42 ETP). En y regardant de plus près, ce chiffre n’est pas très intéressant car il n’intègre pas l’achat de prestations : 350 millions d’euros en Allemagne et chez nous, le triple en Angleterre. Ce qui ajoute quand même entre 10.000 et 30.000 ETP. En achevant le calcul entamé par les inspecteurs des finances, nous obtenons donc : France, 25 ETP pour 1.000 chômeurs ; Royaume-Uni, 35 ; et Allemagne, 45. La France est la plus économe ! Mais aussi, discrètement, première en bureaucratie : 32 % de « supervision, support, autres effectifs » soit quasiment un tiers, contre un quart chez nos voisins d’outre-Rhin et à peine 17 % chez les Britanniques.

À présent ; fermons les yeux, éteignons les grosses machines, le serveur vocal labyrinthique, les masses de courriers inutiles, les conseillers anonymes (« vous n’êtes pas au bon service »…), les organigrammes courageusement protégés par de tatillons chefs de service, la lutte à mort entre le pôle DGPF/DCRE/POCRI/FSG/GIT et le département CGIDF/ RAER/SAA/SDEC… et cherchons, comme Saint-Exupéry, à imaginer ce que pourraient bien faire 25 personnes totalement autonomes en charge de 1.000 chômeurs, avec pour seul objectif leur retour à l’emploi : 1 personne pour 40 chômeurs, alors qu’il n’y a plus aujourd’hui que 1 conseiller pour 150 demandeurs d’emploi8.

Alors, que faire ? Supprimer, simplifier toute la comptabilité inutile et ne plus suivre qu’un seul indicateur reflétant au mieux la mission de l’institution : le flux de retour à l’emploi ? Remettre les cadres sur le terrain, débarrassés de leurs tâches de gestion les plus ingrates et devenus meneurs des dossiers les plus complexes ? Réinventer le management de leurs troupes grâce à une légitimité retrouvée sur le terrain ? Tout ceci est possible, grâce à une diminution drastique des activités de coordination et de contrôle. Coordonner moins par un accès plus ouvert à l’information (Wikipédia d’entreprise, open data d’entreprise…), contrôler moins en basculant au maximum vers un contrôle a posteriori, loin de l’actuel « tout est interdit, sauf ce qui est expressément autorisé ».

La suite, à nous de l’imaginer. Certainement pas au travers d’un grand plan de refondation, mais au contraire en essayant de nouvelles approches, sur de petits territoires et avec des équipes volontaires, où l’on ne risquera pas grand-chose. Comme le programme Apollo9 qui, avant d’arriver à faire marcher des hommes sur la Lune, commença par faire fonctionner des pétards, puis des plus gros, puis des fusées qui volent, puis des engins qui montent en orbite, puis Apollo 11 qui se posa sur la Lune…

Acte III : le changement, c’est (bientôt) maintenant

« Americans for a Better Tomorrow, Tomorrow », Stephen Colbert, Colbert Super PAC.

Il faut d’abord avouer que ce titre est honteusement inspiré du leitmotiv d’un Super PAC américain10, « Americans for a better tomorrow, tomorrow », qui nous a fait beaucoup rire. Ceci étant rendu à César, démarrons ce chapitre sur la dépendance généralisée.

En 1950, il fallait plus de 30 agriculteurs pour nourrir 100 personnes ; aujourd’hui, il en faut moins de 5. En quinze ans, entre 1990 et 2006, le nombre de personnes au chômage a augmenté de 25 %, tandis que les effectifs de l’ANPE augmentaient de 130 %. En dépit de cette croissance, il y a aujourd’hui 1 conseiller pour environ 150 chômeurs, alors que nous pourrions en avoir 1 pour 60, pour le même coût, dans une organisation où les deux tiers des effectifs seraient réellement dédiés aux usagers.

Simple exemple isolé de bureaucratie caricaturale ou signal plus profond d’un malaise dans notre secteur tertiaire ?

Poursuivons notre promenade : en cinquante ans, en France, le PIB a été multiplié par cinq pendant que les dépenses de santé étaient multipliées par treize. Dans cette dépense, les emplois administratifs du public représentent quatre fois ceux du privé, soit 15 % des emplois de l’hôpital, sans compter les infirmières devenues administratives et tout le temps des opérationnels pris à remplir de nouveaux formulaires, justifier une dépense ou chercher un lit à un malade11 …

Voir : la loi de Parkinson.

Gérard Bouvier et Charles Pilarski, Soixante ans d’économie française : des mutations structurelles profondes, Insee, juillet 2008.

Pierre Pezziardi, « Pôle emploi n’ira pas sur la Lune », pezziardi.net, 13 février 2012.

La veille de la recapitalisation de nos banques lors de la crise de 2008, les systèmes Bâle II destinés à piloter leurs besoins en fonds propres indiquaient « tout va bien »…, leur extrême complexité ne les ayant pas insensibilisé aux erreurs des agences de notation.

Melvin E. Conway : « Organizations which design systems… are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations » (« How do Committees Invent? », Datamation, avril 1968, 14 (5), p. 28-31.

Plutôt que poursuivre la liste des désastres de la spécialisation, de la contractualisation et du contrôle dans nos organisations, notons qu’un historien britannique, Cyril Parkinson, avait formulé, en 1958, une loi empirique selon laquelle le total des employés d’une administration augmentait de 5 à 7 % par an « indépendamment de toute variation de la quantité de travail à accomplir12». Pendant que « tout change » (impôts, croissance, immigration, redressement productif, « normalitude »…), nous peinons à discerner que rien ne change : nos organisations privées ou publiques, notamment tertiaires, sont orientées vers leur maintien plus que vers le service à leurs usagers, clients finaux ou clients internes. Alors on peut continuer à faire encore la même chose, en employant encore plus de monde, mais cela ne nous permettra pas de faire mieux. Notre principal gisement de productivité concerne les services, qui occupent 20 des 25 millions d’emplois en France13, dans le monde marchand (commerce, banque…) et non marchand (école, emploi, santé, social…). Dans l’immense majorité de nos grandes organisations, l’intérêt du client n’est plus depuis longtemps le but de l’organisation, mais est insidieusement devenu une simple contrainte. Au contact de l’usager, les opérationnels, submergés et infantilisés par toutes les formes de contrôle et de planification empilés autour d’eux, finissent par renoncer à offrir un service « normal » : conseillers dans une agence bancaire ou à Pôle Emploi14, même combat !

Ce que Parkinson ne nous dit pas, c’est pourquoi la bureaucratie avance-t-elle encore et toujours ? Quel est son moteur profond ? Pourquoi acceptons-nous d’être payés pour un travail que nous savons peu satisfaisant lorsque nous avons le courage d’observer notre contribution réelle à la satisfaction de clients ou d’usagers ? Pour qui a tenté une amélioration de procédés dans une bureaucratie, la réponse est assez simple : innover consiste toujours à faire différemment, et donc risquer de déplaire, jusqu’à l’ostracisation pour ceux qui se montrent trop insistants. Cette peur légitime de s’écarter des voies tracées n’est pas l’unique apanage des opérationnels. Les responsables sont même généralement les plus conservateurs. Pour eux, modifier le système revient à changer le paradigme par lequel ils ont été promus, donc risquer encore plus que nous, modestes bureaucrates de rang inférieur. Inverser le paradigme de la spécialisation et du contrôle, c’est passer de la recherche de dépendance à celle de l’autonomie des usagers qu’ils servent, qu’ils soient clients ou employés dans l’entreprise. C’est-à- dire, finalement, faire en sorte de disparaître, de devenir transparent : passer de la posture de méfiance – « tout passe par moi» – à celle de confiance – « tout a été fait pour que vous puissiez agir seul, je reste à votre disposition pour toute aide ». Imaginez un instant votre direction financière, votre direction des achats ou votre direction des ressources humaines dans ce mode de fonctionnement…

Mais cessons de rêver, nous vivons bel et bien sous une tyrannie des experts, dealers coupables de nous soumettre à des outils inutilement complexes allant du bordereau de demande de formation à l’imprimé fiscal, en passant par les services d’un syndic désormais obligatoires pour poser une échelle sur un mur (700 euros, pour information…).

Nous souffrons d’une mécanique de création de dépendance pernicieuse et généralisée, qui sape les espoirs de gains de productivité dans les services. Mais comment accepter une règle du jeu nouvelle qui reviendrait pour ces experts à supprimer leur propre poste ? La peur est légitime, puisqu’une telle posture d’abandon réclamerait de se projeter dans d’autres fonctions plus utiles, épousant en cela un comportement entrepreneurial, dont la généralisation semble lointaine, à moins de lever la légitime contrainte qu’est l’angoisse de perdre son emploi ou son statut.

Comment supprimer cet obstacle ? Il ne coûterait rien aux entreprises d’adopter le principe « supprimez votre poste, vous êtes promu » : dès lors que des employés diminuent fortement leur charge en augmentant leurs résultats par « débureaucratisation », ils peuvent être payés – y compris à « ne rien faire » (c’est-à-dire aussi à lire, se former, échanger, aider d’autres équipes…) – jusqu’à ce que la direction trouve une nouvelle mission à laquelle consacrer ce temps dégagé. Un tel pacte desserrerait à coup sûr l’étau de la peur et pourrait catalyser des changements perturbateurs, ceux dont nous avons besoin.

Enfin, une telle confiance n’exclut pas le contrôle (c’est Lénine qui le dit !), mais un contrôle a posteriori plutôt qu’un contrôle a priori comme il est trop souvent pratiqué au travers des normes et règlements qui échouent finalement à réguler correctement les abus, mais ralentissent les entreprises et les individus en favorisant la métastase des contrôleurs, coordinateurs et autres experts sur le chemin critique de toute réalisation. Pensez-y lorsque vous enfilerez votre bonnet de bain sur la tête en rentrant dans la piscine : de l’Antiquité jusqu’aux années 1980, vous n’en mettiez pas, alors pourquoi est-ce obligatoire aujourd’hui ? Parce que quelques-uns ont abusé du système par leur hygiène déplorable, et que plutôt que régler le problème avec eux, on a préféré déployer une mesure liberticide pour tous. Dans l’entreprise, le phénomène est répandu. Les « on a besoin d’un process plus clair» ou les « nous devons gérer xx de façon plus industrielle » peuvent toujours se traduire par « Jean-Pierre a merdé», mais notre très modeste culture du management ne nous a pas enseigné à gérer correctement l’échec, et faute de pouvoir aider les coupables à s’améliorer, nous préférons imposer d’autres mesures.

Le « un problème, une norme » est un schéma qui se reproduit dans l’espace et dans le temps au sein de toutes nos organisations. Mais cette inflation de la réglementation ne produit pas forcément plus de régulation. Les derniers scandales bancaires ou sanitaires l’attestent15 ! Au fond, pour contrôler, plutôt qu’employer exclusivement des intellectuels normatifs amoureux de réglementation épaisse, embauchons aussi des journalistes, qui eux savent et aiment aller sur le terrain pour enquêter. Entre contrôle réglementaire a priori et enquête journalistique a posteriori, à nous de choisir le meilleur dosage dans chacun de nos systèmes… en commençant par diminuer sensiblement la dose d’a priori !

Si nous réussissions ce pari de la « débureaucratisation» dans les services, nous deviendrons les champions mondiaux de l’organisation. Nous avons réussi à exporter nos modèles organisationnels dans le monde entier – rendez-vous, par exemple, dans une administration marocaine pour vous en convaincre… – et donc nous pourrions très bien également exporter un tel nouveau savoir-faire.

L’informatique est le vecteur par lequel un tel changement peut se produire. Pour l’instant, à part quelques exceptions notoires (Wikipedia, Amazon, eBay, Twitter, Google, Facebook…), elle se contente de graver dans le marbre les règles obsolètes de systèmes défaillants fondés sur le cloisonnement et la méfiance. Nous bâtissons des forteresses comptables vouées aux bureaucrates là où nous pourrions bâtir des Wikipédia dédiés aux usagers et aux opérationnels sur le terrain16. Pourquoi ne pourriez-vous pas avoir accès aux données du département voisin ? Pourquoi ne pourriez-vous pas modifier la totalité d’un enregistrement client ? Pourquoi ne pourrais-je pas vous suggérer de corriger une erreur dans vos données ?…

Mais ne blâmons pas les gens, réparons le système (Edwards Deming). Il encourage pour l’instant la création de rentes insidieuses, faites de fonctions support à tous les niveaux de l’organisation. Ce sont avant tout ces fonctions – communication, ressources humaines, achat, comptabilité, informatique… – qui doivent être repensées comme des outils conviviaux, c’est-à-dire simples, pauvres et transparents, qui ne seront pas imposés à un marché captif mais proposés, choisis et améliorés par leurs utilisateurs. Désir de coopération sans frontières contre compulsions de contrôle sur de ridicules territoires… Rêve d’un monde où devenir important, c’est s’effacer et où, comme l’expliquait le philosophe Friedrich von Hügel, « la règle d’or est d’aider ceux que nous aimons à nous échapper».

Acte IV : des fusées dans nos PME et nos services publics

Melvin E. Conway : « Organizations which design systems… are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations » (« How do Committees Invent? », Datamation, avril 1968, 14 (5), 28-31.

La mise en réseau de l’entreprise nécessite une approche systémique de la situation. S’agissant d’un modèle radicalement différent, il est nécessaire d’agir sur trois axes de manière cohérente : la structure, les outils et les comportements.

La structure concerne la gouvernance de l’entreprise : les circuits d’information et de décision, les rôles, les processus… Les outils gèrent la circulation d’information dans l’entreprise, et permettent la prise de décision. Les comportements sont les facteurs psychologiques, individuels ou collectifs, qui font que, au-delà des processus mécaniques, il existe des humains qui ont des passions ou des rejets, de l’enthousiasme ou de la crainte, des désirs ou des dégoûts.

L’impact d’Internet sur ces trois axes est immense. Sur la structure de l’entreprise, il favorise le modèle communautaire. Sur les outils, il apporte des solutions bien moins chères et un autre mode de pensée qui favorise le travail collaboratif et le partage. Sur les comportements, il apporte l’empowerment, l’autonomie, c’est-à-dire la capacité de chacun à pouvoir prendre des décisions à son niveau et, avec elle, le plaisir, le fun. Pour l’entreprise, il est important de travailler sur ces trois axes de manière harmonieuse. Utiliser des outils de type réseaux sociaux sur une hiérarchie en place fabrique des schizophrènes, puisqu’elle enferme les salariés dans une double contrainte (« échange librement avec tes pairs, mais moi, chef, je juge »). Demander aux salariés de mieux travailler ensemble sans offrir des outils efficaces de gestion de l’information et de la connaissance est contre-productif, puisque cela les prive d’un outil de production fondamental. Rester dans un modèle basé sur la méfiance est une erreur grave qui coûte très cher en procédures administratives inutiles et finit par faire perdre des clients lorsque le marché est honnêtement compétitif.

Dans un monde complexe, les approches systémiques se révèlent aujourd’hui mieux à même de répondre aux défis qui sont posés. Le monde à construire sera basé sur l’innovation ouverte, le travail collaboratif, la création de valeur par le partage et la cocréation. La chance que nous avons est constituée par l’ensemble des outils et de la philosophie d’Internet qui ont déjà fait leur preuve. Il ne reste à l’entreprise qu’à oser emprunter ledifficile chemin de sa révolution interne. Dans un monde en concurrence, nous assistons à une bataille intéressante entre les « barbares » et les « rentiers ». L’efficacité sera le critère de survie, non pas une efficacité à l’ancienne, basée sur un ensemble d’esclaves fouettés par des managers nerveux, mais une efficacité collective basée sur le partage d’information, la cocréation, et le plaisir des individus. Nous savons maintenant que cela est réalisable. Pour autant, notre crainte de semer la panique dans de plus grosses organisations est bien légitime. Dans ces cas, l’approche systémique consistera non pas à lancer un grand plan de changement – dont l’issue se résume souvent par la célèbre formule « il faut que tout change pour que rien ne change » –, mais au contraire à permettre l’émergence d’initiatives perturbatrices au plus profond de la structure. Faire plus modeste mais plus radical.

Cette méthode de recherche incrémentale de valeur, ce désir de se confronter le plus rapidement possible au jugement d’usagers, de partir précisément de leurs attentes, est parfaitement incarné par la transformation progressive des bureaux de poste depuis 2007. Prenant soin d’organiser le dialogue social préalable à toute transformation (« Construire La Poste de demain avec les postiers d’aujourd’hui », Jean-Paul Bailly, PDG), le comité exécutif a placé la confiance comme maître mot du changement. En partant du principe que la confiance repose avant tout sur des preuves, les irritants qui la détruisent ont été recherchés avec les parties prenantes (clients, associations de consommateurs, médiateurs). Face aux principales sources d’irritation identifiées – attente, avis de passage du facteur, information, etc. –, a été mis sur pied un plan de résolution reposant sur des engagements que l’ensemble des postiers impliqués a décidé de prendre de façon courageuse (puisque l’engagement porte sur ce qui est perçu comme le moins bien fait), pour remédier aux principaux défauts. Par exemple, une fois les retours positifs obtenus sur les réorganisations en cours, nous nous sommes engagés à ce que le client n’attende pas plus de 5 minutes lorsqu’il vient en bureau retirer un courrier recommandé, ce qui paraissait autrefois impossible.

En tant que directeur de la qualité groupe et du réseau des bureaux de poste, un de nous a été chargé de concevoir, de piloter et de porter avec une petite équipe le projet sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre du pilote, intitulé « Contre toute attente », ont été identifiés 40 bureaux de poste particulièrement sensibles, dans lesquels il a fallu passer beaucoup de temps à observer le comportement, les usages, les expériences des responsables, des guichetiers et des clients et à échanger avec chacun.

Il est clair que les postiers souffraient autant que les clients de la situation, avec des maux comme l’incivilité, le manque de fierté et de considération. À la base du problème, une forme de fatalisme liée à la perception du service public vécu essentiellement comme l’égalité de traitement pour tous, en vertu de laquelle, à l’arrivée dans un bureau, le client prend son tour dans la file et ne peut en aucun cas bénéficier d’un traitement particulier. À été emmené l’ensemble des équipes sur une nouvelle forme d’organisation, sans quitter le territoire des valeurs, à savoir l’accueil de tous – 2 millions de clients chaque jour dans les bureaux quand même ! La feuille de route était précisément d’aller chercher un gagnant-gagnant client-agents.

Concrètement, les files d’attente ont été scindées en créant des îlots dans les bureaux afin de créer de la fluidité, de la circulation, en considérant que les opérations – retirer un courrier recommandé ou envoyer des fonds par Western Union – ont des durées d’opération différentes. Pour régler le problème crucial des opérations sans valeur ajoutée, qui coûtent particulièrement cher à La Poste, de nombreux automates ont été installés. Y compris parce que cela correspondait à une attente des clients les plus jeunes ou les plus pressés. A également été mis en place le service consommateurs multicanal (8,5 millions d’appels par an) qui permet aux clients d’effectuer leurs opérations à distance ou d’obtenir les informations recherchées (track and trace courrier & colis). Le temps dégagé par les automates a permis d’orienter les guichetiers sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme le conseil. En retour d’investissement de cette opération, la nouvelle configuration « service » des bureaux a également permis le lancement de nouvelles offres, comme la téléphonie mobile, et de faire revenir en bureau des clients jeunes. Disposer des automates, demander aux collaborateurs de quitter la position assise derrière une vitre pour aller vers les clients avec le sourire constituent évidemment des changements très profonds, auxquels il convient d’être particulièrement attentifs : fatigue, stress dans un espace conseil où peuvent se presser plus de 1 000 clients par jour. C’est l’enjeu du management que d’y veiller et pour l’entreprise que de le rendre possible : sièges « assis debout », agents polyvalents qui peuvent tourner sur les positions, déploiement de RH de proximité, formation « service gagnant », etc. Au fond, s’engager à réduire les irritants des clients (temps d’attente, complexité…), c’est aussi s’engager à trouver des solutions aux irritants opérationnels des agents eux-mêmes (multiplication des codes de sécurité sur les applications informatiques, mauvais fonctionnement des imprimantes ou des photocopieuses, etc.).

La plus belle réussite est ce sourire client et le sourire des collaborateurs. Même si l’« enchantement client » est une course sans fin, la plupart des acteurs des bureaux ont plaisir aujourd’hui à exercer le métier dans ces nouvelles conditions, en prenant soin de leur tenue, de la propreté de leur bureau, de la rapidité des opérations ou du conseil nécessaire à donner. Les organisations syndicales n’ont jamais bloqué le déroulement du projet, malgré leurs demandes régulières de moyens humains supplémentaires, les agents eux-mêmes constatant une amélioration due aux transformations opérées.

Le déclencheur de ces démarches est invariablement la prise de conscience de la nécessité de toujours partir de l’expérience client, tout au long de son parcours, en face-à-face ou à distance. Développer notre empathie est nécessaire pour comprendre et accepter leurs reproches, leurs suggestions, les idées des clients et des agents. Les processus industriels sont naturellement nécessaires pour standardiser des opérations à grande échelle sur l’ensemble du territoire et ne sont jamais faciles à modifier sans dégrader un certain niveau de qualité. Il y a beaucoup de forteresses à bouger : passer de la verticalité, des silos et des territoires à l’horizontalité, à la transversalité et à la coopération. Une fois la posture acquise, tout en découle : acceptation d’initiatives pilotes en marge du process industriel (confiance = marge de manœuvre donnée au terrain), masse critique de pilotes en succès pour convenir de la pertinence de nouvelles manières de faire, enrichissement du process industriel par ces nouveaux standards. Là encore, il n’y a en réalité pas de fatalité dans le conflit entre conservateurs et réformateurs, les deux se nourrissent dès lors que l’on veut bien organiser ce dialogue.

Ce programme « Contre toute attente » ne pouvait être l’accumulation d’innovations locales, mais devait être incarné au national pour être représenté (volonté de l’entreprise), défendu, accompagné, adapté. Sans figure centrale, les innovations demeureront aux yeux du reste de la structure des cas particuliers, des spécificités liées à un contexte, des « oui, mais chez nous c’est différent ». Pour passer de 40 bureaux de poste à 2.000 et emporter en 2008 la décision du comité exécutif, il a fallu faire et faire savoir : démontrer que ces quelques cas étaient un échantillon représentatif suffisant pour passer à l’échelle dans une seconde phase.

Enfin, cette transformation prouve qu’un service public soumis à l’exigence d’égalité de traitement peut en réalité réaliser cette exigence sans uniformiser totalement ses moyens.

Plus une entité réussit, plus la structure peut lui renvoyer de la confiance. Cette démarche part de la confiance, donc de l’engagement. Des engagements sur les attentes prioritaires des clients. L’engagement nécessite de la volonté, du courage, des mesures et un « rendre compte» régulier. La réussite du déploiement passe par la volonté du top management (le cap), la formation des collaborateurs, le rôle clé du management intermédiaire, l’accompagnement quotidien des opérationnels et des outils (standards et certification, par exemple). Elle s’appuie sur l’écoute et la cocréation. Cette réussite travaille également sur les process et les organisations, mais encore plus sur les comportements et les attitudes (l’« esprit de service» à La Poste). En effet, le sourire du client ou de l’usager passe par le sourire du collaborateur, c’est la « symétrie des attentions». Mais la réussite s’applique aussi sur le temps nécessairement long du changement, d’autant plus dans des organisations où les personnes y tissent les relations d’une vie.

Cette démarche pourrait peut-être inspirer d’autres chantiers, comme par exemple la mise en place de la simplification fiscale, du prélèvement à la source, non par un chantier massif impossible, mais au contraire par déploiement dans des cercles d’entreprises et d’individus motivés par le volontariat dans un système ouvert radicalement nouveau.

Ou encore inspirer une réforme de l’Éducation nationale qui ne soit pas le énième traumatisme clivant la structure entre ses penseurs et ses faiseurs. Le but de l’institution est de minimiser le nombre d’élèves en échec scolaire et, incidemment, le nombre de professeurs en échec pédagogique. Or nous ne mesurons ces deux indicateurs que du bout des lèvres. Pourtant, résoudre ces problèmes est bien « le» but. Aujourd’hui, aucun processus n’aide les professeurs à la dérive, ils sont ballottés d’établissement en établissement, sans espoir de changement. Là encore, libre à nous de planifier un grand programme de performances ou de démarrer, demain matin, en autorisant simplement des pionniers à inventer les outils dont ils auront besoin pour résoudre ces problèmes variés de manière créative : professeur d’allemand déprimé, jeune enseignant en manque de confiance, enfant bousculé dans sa famille ? Encore et toujours : partager un objectif principal unique, rechercher les irritants qui s’opposent à cette vision partagée. Créer des zones d’élasticité réglementaire, accepter la diversité des solutions, l’échec. Faire l’éloge des succès et les diffuser.

Entracte : les fossoyeurs, extrait du roman La Multinationale Française, de Serge Soudoplatoff

Ils sont tous là, près d’une quinzaine, mais pourquoi autant, il ne s’attendait pas à ça ! Il sent bien les opposants, les favorables, les endormis, les excités, les supérieurs condescendants et les inférieurs subordonnés, il se demande s’ils sont vraiment prêts à l’écouter ou bien si le directeur des ressources humaines, le nez dans son ordinateur, l’air constipé, n’est pas en train de rédiger ses e-mails, si le directeur du marketing et ses deux sbires qui parlent tout bas sont dans le sujet ou bien, plus simplement, commentent les résultats du dernier match de foot, sport officiellement sponsorisé par la multinationale française, même si cela n’a rien à voir avec le métier de l’entreprise, si le directeur de l’innovation qui lit une revue est vraiment motivé à l’aider, si le directeur de la recherche qui demande à un ingénieur de lui reprogrammer l’accès e-mail de son PDA est vraiment décidé à le contrecarrer ; il y a aussi deux directeurs de sa ligne hiérarchique dont il sait très bien qu’ils ne dirigent plus rien du tout, des placardisés de première qui n’ont pas le pouvoir de dire oui mais la volonté de dire non, trois ou quatre experts venant de divers départements qu’il connaît plus ou moins, un RH de son département qui est là en remplacement du directeur RH – « je suis représentant du directeur des ressources humaines du département, qui n’a pu venir » a-t-il dit, en prononçant son nom tout bas avec grande timidité –, à qui il avait d’ailleurs failli demander s’il avait mandat pour décider, mais comme c’était le genre de phrase préférée de Willy, il s’était abstenu. Willy, obséquieux, aux côtés de son chef, lui montrant le dossier en allant chercher les pages pertinentes, pointant du doigt les éléments importants, parce que, bien sûr, le chef de Willy consulte le dossier pour la première fois… Personne ne donne franchement le signal du départ, on attend toujours la directrice de la communication, mandatée par le PDG de l’entreprise pour le représenter. Donc, on se doit de l’attendre, mais pourquoi diable la directrice de la communication ?… Un immense « Ah ! » de joie collective explose lorsque les plateaux-repas sont apportés, chacun prenant le sien avec excitation, les chefs tout contents de boire du vin et les subordonnés de ne pas payer la cantine ; et c’est au milieu d’une cacophonie de fourchettes et de couteaux en plastique qui se croisent, de papiers qu’on déchire, de pain qu’on rompt et de bouchons qu’on extirpe qu’arrive enfin la directrice de la communication, qui commence par commenter la réunion importante de laquelle elle sort, où des décisions stratégiques ont été prises, décisions qu’elle ne peut pas dévoiler, bien sûr, mais qu’elle diffusera sûrement prochainement. Chacun commençant à mastiquer son déjeuner, il peut enfin exposer son projet… « Attends, on va faire un tour de table, interrompt Willy. Même si tout le monde se connaît, c’est bien de se rafraîchir la mémoire, parce que, à force d’avoir des PDA et des annuaires d’entreprise sur informatique, on ne fait plus fonctionner sa mémoire, ah! ah!…». Le rituel du tour de table, chacun prenant d’un seul coup, pourquoi donc, un air sérieux et grave pour annoncer son nom et sa fonction, comme dans une procession funèbre: Untel «représentant le département des ressources humaines»; Unetelle, «de la direction des produits, membre du collège des experts » ; Untel, « responsable de fonction transverse, j’imagine que c’est pour ça qu’on m’a invité, parce que je n’y connais rien en création d’entreprise, et encore moins sur la thématique du sujet » ; Untel, « du département logistique, j’ai été invité en dernière minute et je n’ai pas eu le temps de regarder le dossier »… Et les chefs y allant de leurs réflexions profondes et subtiles, ponctuées de sourires appuyés : « Tu n’es plus en Afrique, toi ? Tu as fini par détester la nourriture de là-bas ? Remarque, je n’ai jamais compris ce qu’on y est allés faire, en Afrique, j’aimerais bien qu’un jour tu m’expliques », ou bien « Rappelez-moi, il a fait combien de pertes, votre département, l’année dernière ?… Bon, maintenant que vous avez un nouveau chef, ça va changer, vous allez enfin vous mettre à bosser ! », ou encore « Tiens, une fonction support, il y a des jours où je me demande, vu le nombre croissant de salariés dans ce département, si l’entreprise va pouvoir longtemps supporter une fonction support. » Bref, une bonne et saine ambiance de camaraderie, comme il sied dans une multinationale française où le thème de l’année est « Mieux travailler ensemble ». Il est vrai que c’était une autre année. Il présente enfin son projet, et plus il le présente, moins il sent son public. Les chefs, le nez en l’air, discutent entre eux, comme s’ils se moquaient totalement du contenu et ne se préoccupaient que des impacts d’une décision positive ; les représentants des chefs, le nez dans leurs feuilles, prennent des notes, comme s’ils recevaient trop d’information et ne se préoccupaient que des impacts d’une mauvaise transmission à leurs chefs ; les experts lisent d’autres rapports, le nez dans leur ordinateur, ne le levant que pour poser une question de détail, s’accrochant à des lambeaux de phrase. Il sent bien à leurs réactions que ses idées sont bonnes, idées que tout le monde dans la salle a probablement déjà eues, en tout cas suffisamment proches, mais il perçoit petit à petit que le débat se situe ailleurs, dans l’alchimie mystérieuse qui fait qu’une structure est plus ou moins appropriée pour faire émerger un type particulier de projet, mais que le débat est la structure, pas le projet ; il sent qu’en face de lui il a des gens qui, pris chacun individuellement, lui auraient sûrement dit avec presque un sentiment de honte « c’est toi qui as raison », mais qui ne se permettent aucunement la folie de dire la même chose publiquement. Ce qu’il affronte ce midi, cette réunion devant tous ces salariés de la multinationale française, chefs, demi-chefs, experts ou représentants, qui finissent leur plateau-repas, n’est pas un débat d’idée, ni une question de création d’entreprise, mais n’est que l’expression de l’impitoyable rigidité structurelle des hiérarchies par trop pesantes ; seul le désir de faire accepter son projet l’empêche de développer une théorie sur le complexe et le compliqué, et le mène à aller jusqu’au bout de la présentation, malgré les interruptions intéressantes, professionnelles et solidement argumentées du directeur R&D («Moi, je n’achèterai jamais votre produit, surtout pas sur Internet ! »), du directeur du marketing (« Moi, je l’aurais construit différemment»), du directeur des ressources humaines («Vous devriez vous intéresser au marché asiatique»), de la directrice de la communication («Vous avez un langage d’ingénieur, personne ne vous comprendra ») ou de Willy (« Je pense que la couleur que tu as choisie pour ton logo n’est pas la bonne »)… Il se console en se disant que rien n’est pire que l’indifférence. Puis, comme d’habitude, le temps avançant, tout le monde se met à parler ensemble et, au bout de l’heure et demie consacrée à la présentation, alors qu’on aurait enfin pu en débattre et décider, la directrice de la communication prend la parole : « En tant que représentant du PDG, je vous remercie de la qualité de votre présentation, vous voyez, nous avons eu beaucoup de questions, ce qui est bon signe, nous allons en reparler entre nous et nous vous communiquerons le résultat ». Et lui se demande si, dans ses yeux intenses et avides de pouvoir, il y a de l’intérêt ou seulement de la compassion.

Cet extrait illustre une caractéristique amusante des managers dans la plupart des grandes structures : ils sont à la fois individuellement très intelligents et collectivement idiots. Le système est bloqué, il n’encourage plus le mouvement et l’entraide au service du mieux.

Acte V : pour un grand incubateur(s) au service de l’État

« Près de la moitié des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demande pas », liberation.fr, 6 juillet 2012.

Sophie Chapelle, « Les alternatives aux pesticides se développent partout… sauf en France », bastamag.net, 20 mars 2013.

Patrick Fluckiger, « Simplification : un choc ou des secousses ? », dna.fr, 1er avril 2013.

« Henry Mintzberg : des managers, pas des MBA », thehypertextual.com, 20 août 2012.

L’industrie parle alors de méthodes agile ou Malgré leur succès partout dans le monde, malgré les échecs répétés des autres méthodes tayloriennes de construction logicielle, ces manières de faire ne représentent qu’une infime fraction de la dépense informatique française.

« La Cour des comptes dénonce une nouvelle fois les carences de Chorus », magit.fr, 17 février 2011.

Pendant que la ministre de l’Économie numérique planche sur la création d’un grand incubateur de classe mondiale à Paris, il est légitime de s’intéresser aux endroits où un afflux d’innovation serait le plus souhaitable, et s’interroger – selon le fameux adage « Eat your own dog food » (« Mangez les produits que vous vendez ») – sur le fait de savoir si l’administration française ne pourrait pas être le principal destinataire de cette mesure…

Car, à l’heure où l’Urssaf ne répond plus, même à 0,10 euro la minute, qu’avec mépris et arrogance à toute demande « non standard », où aucune innovation sensible n’est venue enrayer la lente dégradation des services de Pôle Emploi ou de la formation professionnelle depuis leur création, où l’encroûtement, la division des responsabilités, le poids de la hiérarchie et du contrôle empêche toute velléité interne de servir correctement les usagers, où l’empilement des mesures et des règlements est la règle, alors que la simplification est le seul vecteur d’économie, mais surtout de démocratie, nous sombrons dans une tyrannie des experts, où la moitié des bénéficiaires du RSA ne réclament pas leur droit17, où des règlements sournois empêchent l’utilisation d’engrais naturels18, où il faut batailler des heures pour accéder aux bulletins scolaires de son fils, compilés dans un système abscons mais national !

Mais simplifier n’est en réalité pas si évident, et d’autres gouvernements ont déjà annoncé d’autres « chocs de simplification » sans plus d’effets19 et la bureaucratie administrative, déjà en crise, s’est très bien accommodée du management par les coûts importés ces dix dernières années dans le secteur public. L’idéologie des écoles de commerce et des MBA, après avoir saccagé l’entreprise privée en la divisant et en la polarisant sur sa profitabilité à court terme20, s’est attaquée à nos services publics avec un immense succès. Nous sommes ravis d’apprendre que la suppression des rations pour les infirmières de nuit a fait gagner quelques centaines d’euros en comptabilité analytique, mais combien de pertes en moral, en qualité, en temps, en respect qui se répercuteront sur l’usager ?

Combien de temps faudra-t-il à nos dirigeants pour réaliser qu’optimiser un système n’est pas optimiser chacune de ces parties (Russell Ackoff, Edwards Deming, Eliyahu Goldratt) ? Depuis les années 1950, ces penseurs d’une vision systémique démontrent que la méthode cartésienne, analytique, de réduction de la complexité à des composants élémentaires n’est adaptée qu’à l’étude des systèmes stables constitués par un nombre limité d’éléments en interactions linéaires (décrites par des lois mathématiques proportionnelles, additives). En effet, elle ne convient plus pour l’étude des systèmes, passé un certain niveau de complexité, d’incertitude et de possible logique émergente, comme c’est le cas en biologie, en économie ou dans les systèmes sociaux, c’est-à- dire dans nos entreprises. Une autre approche est requise, fondée sur de nouvelles représentations de la réalité, prenant en compte l’instabilité, la fluctuation, le chaos, le désordre, le flou, l’ouverture, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté, le paradoxe.

Massivement appliquée dans l’industrie, la théorie des contraintes d’Eliyahu Goldratt démontre ainsi que tout système est limité dans son but par un très petit nombre de facteurs : les goulets. Partout où vous verrez une file d’attente, par exemple dans toutes les activités d’accueil et de conseil des services publics, il y a un goulet. Dans les services, au lieu d’augmenter la capacité du goulet et de lui asservir tout le système, nous avons plutôt coutume de le désigner comme bouc émissaire et d’invoquer d’improbables fonctions support pour l’encadrer, le contrôler, ou encore lui infliger de l’aide. Alors que le soulager, c’est-à-dire le former, le faire grandir, lui donner les outils qu’il mérite ou augmenter les ressources à son poste serait plus efficace. C’est la fameuse fable des rameurs. Et si une fable fait rire, c’est bien parce que tout le monde la vit ou l’a vécue… En informatique, ce sont les programmeurs qui sont concernés. On y aboutit à des ratios supérieurs à 3 penseurs pour un programmeur, là où les organisations open source ou les principaux professionnels américains sont à moins de 1, dans un processus itératif en prise directe avec les utilisateurs21. Et, étrangement, nos utilisateurs se plaignent de leur informatique…

Alors il est peut-être temps de se dire que, non, l’innovation ne peut pas avoir lieu dans la technostructure. La technostructure reproduit, consciemment ou non, le corpus de règles qui la fonde, quelle que soit la nature de l’innovation qui la traverse : demandez à l’Urssaf ou au ministère de l’Économie un choc de simplification, il se terminera toujours en formulaire Cerfa et en hygiaphone. La dernière grande tentative en date, Chorus, n’en est que la énième illustration22. La plupart des innovations importantes sont le fait d’initiatives isolées, portées par des corsaires discrètement soutenus par un puissant, telles les innovations mentionnées au chapitre précédent.

Vouloir sincèrement innover revient alors à permettre à des agents de l’État de s’exfiltrer dans des « start-up de service public » afin de bâtir, en petites équipes pluridisciplinaires et sans contraintes (sans autorisations, sans marchés publics, sans services centraux, sans égalité d’accès…), les services de demain.

L’industrie parle alors de méthodes agile ou Malgré leur succès partout dans le monde, malgré les échecs répétés des autres méthodes tayloriennes de construction logicielle, ces manières de faire ne représentent qu’une infime fraction de la dépense informatique française.

« La Cour des comptes dénonce une nouvelle fois les carences de Chorus », magit.fr, 17 février 2011.

Voir : Carte vitale.

Sophie Caillat, « Dossier médical personnalisé : gâchis et conflit d’intérêt à tous les étages », nouvelobs.com, 17 octobre 2016.

L’État doit permettre à ces start-ups de l’administration d’émerger. Et, pour cela, autoriser dans chaque administration une enveloppe budgétaire dédiée à l’innovation qui permettra de faire sortir des cartons des milliers de projets améliorant la vie des usagers des services publics. Permettre à deux agents de Loire-Atlantique de dépenser 100 euros pour modifier un mobilier d’accueil, comme permettre à trois fonctionnaires aidés de deux professionnels du Web à lancer un site Internet en support de leur activité. Contrôlons a posteriori leur impact. Coupons les branches moribondes et réinvestissons dans les initiatives fructueuses. Nous l’avons oublié, mais c’est ainsi qu’est née la carte Vitale23. Plutôt que fabriquer, pendant longtemps, une solution unique imposée à ses concitoyens, l’État peut très bien mettre rapidement sur le marché plusieurs solutions, non pas concurrentes – puisqu’elles agiront dans des zones géographiques ou organisationnelles différentes – mais complémentaires. Optons pour des initiatives plus limitées mais plus radicales.

Alors, certes, disséminer l’innovation au sein même des centres opérationnels heurte l’instinct jacobin qui pousse plutôt à imaginer un temple parisien dédié à l’innovation. Les conseillers influents et les commissaires au Plan soupirent déjà – « stupide, cela va générer des tonnes de doublons», « certains projets vont échouer », « je vous promets une belle pagaille » Et ils ont raison ! Mais désirer l’inverse, qui consiste à tout vouloir maîtriser, et dépenser par exemple 200 millions d’euros pendant dix ans pour fabriquer « le » bon dossier médical personnalisé24 et ne rien sortir n’est plus acceptable. Avec ce temps et cet argent, nous aurions pu faire plus de 200 expérimentations réelles à 500.000 euros chacune, puis réinvestir les 100 millions restants dans la convergence et la généralisation des meilleures initiatives.

Mais qui sait vraiment ce qu’est l’innovation pour qui ne l’a pas vécue ? L’innovation, c’est une désobéissance, pas un plan ! Plus que de nouvelles idées, nous avons besoin de nous éloigner d’anciennes vérités à l’origine de nos systèmes. Et pour fabriquer l’administration de demain aux attributs d’Internet, il faudra en adopter les méthodes.

En 2013, une start-up d’État existe déjà, née dans ces conditions : Etalab, qui a produit la nouvelle plateforme open data, beta.data.gouv.fr, en assumant le rôle d’un État qui coconstruit avec la société civile.

Passons aux actes !

Vous êtes un dirigeant ?

- Allouez dans votre entreprise ou votre administration une enveloppe budgétaire dédiée à l’innovation hors de toute contrainte (règles tacites, règles explicites…), le contrôle étant réalisé a posteriori.

- Créez pour ce faire un incubateur interne, structure placée sous votre autorité, et incluant des représentants des salariés et des usagers. Cette structure fédère des micro-incubateurs dans chaque division de l’entreprise.

- Animez ces structures sans surcoût, en recrutant simplement dans chaque division des volontaires, opérationnels et dirigeants, qui en acceptent la charge.

- À ce stade, n’en créez qu’une seule, mais rapidement. Privilégiez l’atteinte de résultats modestes, mais rapides, puis itérez. Choisir une direction très décriée par ses clients internes ou externes (informatique, RH, call center…) est souvent judicieux, puisque le pire y est déjà acquis.

- Les micro-incubateurs permettent à tous, sans autorisation, l’investissement de quelques jours de peu d’hommes et de quelques centaines d’euros dans leur zone : de la petite amélioration concrète au prototype plus ambitieux. Cela signifie, en particulier, qu’ils diffusent une telle culture auprès du management et garantissent l’élasticité réglementaire requise au sein de leur territoire.

- Les micro-incubateurs décident ensuite de financer les seconds tours de leurs initiatives (par exemple pour passer du prototype au pilote opérationnel auprès des usagers) avec leur budget innovation dédié.

- Toute dépense n’aboutissant pas à un produit utilisé dans les 12 mois, c’est-à-dire résolvant un problème pour des gens, sera stoppée par l’incubateur interne.

- Toute dépense aboutissant à un produit attirant des usagers, c’est-à-dire contribuant à l’« enchantement client », sera valorisée par l’incubateur interne en vue d’être généralisée là où elle est pertinente.

Vous êtes un acteur du terrain ?

- Avant de réclamer un changement chez les autres, effectuez, si ce n’est déjà fait, un premier changement sur vous-même : cessez de rêver au grand soir en désignant la structure comme irréformable et responsable de tous les maux.

- Observez vos usagers et/ou vos pairs et choisissez un irritant qui se reproduit régulièrement (attente, erreurs, surcoûts, gaspillages, etc.) dans votre zone d’activité.

- Imaginez ce que vous pourriez faire pour combler ce problème si vous disposiez d’une demi-journée par semaine et du droit d’agir. Pour vous aider, souvenez-vous que des outils numériques gratuits ou, au pire, bon marché existent pour partager des documents, des données, vendre ou louer des objets, des services, lever des fonds, publier un site Web, réaliser un sondage, etc. Si vous n’en êtes pas convaincu, commencez par une formation au numérique qui élargira votre horizon.

- Demandez la permission d’agir, mais, au fond, agissez comme si vous aviez cette légitimité. Au mieux, on vous félicitera ; au pire, vous serez critiqué, mais avec un tel fait d’armes à votre crédit, votre employabilité est assurée…

Le système est bloqué ? Pour le débloquer, il y a une solution : le rire. Il est maintenant clair que si l’on veut que les salariés soient productifs, ils doivent être heureux. Et le bonheur passe par l’humour, la joie, l’accomplissement de soi, l’autonomie, le plaisir de faire plaisir. Alors ce dialogue entre deux collègues, une utopie ?

« Dis donc, c’est génial ton prototype de service à domicile pour les personnes âgées ! T’as pu lancer ça facilement ?

– Mon chef restait toujours en demande de reporting inutiles. À croire qu’il faisait ses présentations en Comex sous Excel ! Pire, on ne savait même pas ce qu’il en faisait, de ces chiffres !

– Fatiguant j’imagine…

– Un peu, oui. Avec lui, les méthodes agiles devenaient de l’argile…

– Mais alors, comment tu t’en es sorti ?

– En fait, je suis allé le Et là, délicatement, je lui ai dit qu’il était vraiment temps de mettre un frein à l’immobilisme.

– Ouarf !

– Ça l’a tellement fait rigoler qu’on est allés à boire un pot et, après trois verres, il m’a confié qu’il ne rêvait que d’une chose : arrêter le reporting et travailler pour être plus utile…

– Ça alors ! C’est possible ?

– Tu ne l’as peut-être pas remarqué, mais le mercredi et le vendredi après- midi, c’est lui qui fait la tournée au domicile des clients. Je pense qu’il s’accomplit, et qu’il est heureux. Et nous aussi ! »

Aucun commentaire.