Pour repenser le bac, réformons le lycée et l’apprentissage

Introduction

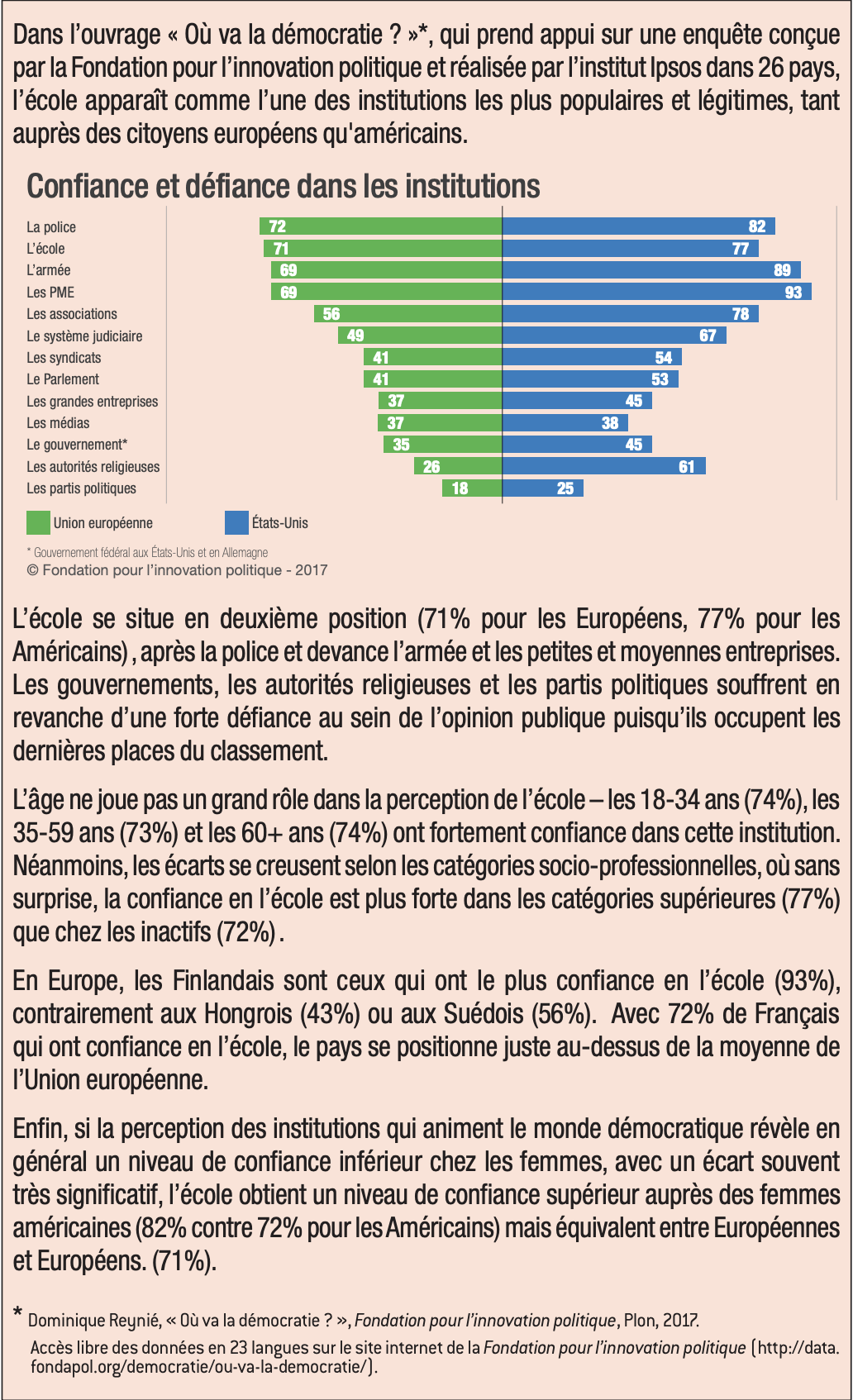

Les trois grands défis de l’éducation secondaire

Défi n° 1 – Intégrer la vitesse du changement technologique, répondre à la demande de compétences nouvelles

Défi n° 2 – Incorporer les supports digitaux et diffuser une culture numérique

Défi n° 3 – Alléger une administration trop lourde et centralisée

Réformer le lycée général et technologique

Constat n° 1 – Une spécialisation trop précoce et des élèves enfermés dans des filières étanches

Constat n° 2 – Un enseignement trop vertical

Constat n° 3 – La carrière des professeurs est trop linéaire et insuffisamment incitative

Constat n° 4 – Des rythmes scolaires mal conçus

Constat n° 5 – Face à un déterminisme social prononcé, l’orientation est déficiente

Restaurer les filières professionnelles à travers l’apprentissage

Constat n° 1 – Une orientation subie au sein d’une filière socialement déconsidérée

Constat n° 2 – Un cursus professionnel secondaire trop peu tourné vers l’apprentissage

Constat n° 3 – L’apprentissage : un système défaillant et mal administré

Enjeux de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage en cours

Conclusion

Résumé

Coûteux et de moins en moins déterminant dans la suite de l’orientation des diplômés, le baccalauréat ne doit plus être l’aboutissement symbolique des études secondaires et doit mieux s’articuler avec le supérieur. Le raisonnement « bac – 3/bac + 3 » doit donc présider davantage aux politiques de l’éducation et les modalités de passage du baccalauréat doivent être réorganisées au profit d’une part de contrôle continu.

Repenser le baccalauréat revient à concevoir une réforme profonde du lycée. Considérant les grands défis de l’enseignement secondaire, la présente note prône l’institution d’un lycée général et technologique à l’organisation modulaire. Cette réforme du lycée doit intégrer un plan national de formation des enseignants au numérique ainsi qu’une remise à plat de la carrière des professeurs.

L’inégalité d’accès à l’information affectant l’orientation doit être combattue par une meilleure détection des élèves méritants, la création de classes pilotes préparatoires aux études supérieures dans chaque académie et la reconnaissance des savoirs non cognitifs.

La filière professionnelle, socialement déconsidérée, opaque, est mal administrée (circuit de financement complexe, multitude d’intervenants, évaluation déficiente…). L’apprentissage y est trop peu développé, notamment en raison d’une centralisation excessive de l’Éducation nationale, alors qu’il doit être réglé au plus près des territoires. La note souscrit aux mesures avancées dans le cadre de la concertation en cours : remplacement des Octa par les Urssaf, développement du « préapprentissage », suppression du mécanisme du hors- quota. Elle milite également pour la promotion de la filière professionnelle via une implication plus étroite des parents dans l’orientation ainsi que celle des filières professionnelles jeunes, notamment par des campagnes d’information.

Faÿçal Hafied,

Spécialiste de la croissance et du financement de l’innovation.

Introduction

Chiffres du ministère de l’Éducation nationale, « Les chiffres clés du système éducatif. Année scolaire 2016- 2017 », gouv.fr.

« Discours de politique générale d’Édouard Philippe : ce qu’il faut retenir de ses annonces », fr, 4 juillet 2017.

Mattea Battaglia, « Le coût caché du bac : 1,5 milliard d’euros », fr, 10 juin 2013.

À la rentrée 2015, on comptait en France 4.200 lycées et établissements régionaux adaptés, dont 1.500 lycées professionnels. Le taux de réussite à la session 2016 du baccalauréat a été de 88,5%. Cette même année, la dépense moyenne était de 11.190 euros par lycéen technologique et de 12.230 euros par lycéen professionnel, tandis que la proportion de bacheliers par génération était de 78,6% (hors Mayotte)1, à peine en dessous de l’objectif assigné depuis 1985 par toutes les majorités d’amener « 80% d’une classe d’âge au baccalauréat ».

Le président de la République Emmanuel Macron souhaite inscrire le baccalauréat à l’intérieur d’une réflexion plus globale sur le passage entre le secondaire et le supérieur – le « bac – 3/bac + 3 ». Le baccalauréat doit devenir un point de jonction, une césure, un pont vers le supérieur, et non plus le marqueur figé de la fin des études secondaires. La massification de l’enseignement secondaire et supérieur a contribué à démythifier cet examen.

Comme l’a rappelé le Premier Ministre Édouard Philippe lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale à la rentrée 2017, favorable à une réforme de l’épreuve à l’horizon 2022, « nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat, mais nous conduisons 60% – 60% ! – de bacheliers à l’échec en licence !2 ». Le président de la République a en effet appelé de ses vœux un baccalauréat simplifié, autour de quatre matières effectivement passées, le reliquat relevant d’un contrôle continu. L’organisation du baccalauréat s’est en effet complexifiée (700.000 candidats), avec vingt-trois options et un coût de correction des copies plus élevé du fait de la revalorisation de l’indemnité des correcteurs (de 1,32 à 5 euros la copie)3. Surtout, les élèves de terminale connaissaient en principe leur affectation avant de passer l’épreuve via la plateforme Admission Post Bac (APB).

Le lycée général et professionnel n’est plus le vecteur d’émancipation sociale qu’il a pu être aux grandes heures de la IIIe République. La spécialisation des élèves dans des filières étanches manque de souplesse et pénalise les possibilités de réorientation, les phénomènes de reproduction sociale demeurent marqués, la carrière des professeurs trop linéaire et insuffisamment incitative, tandis que professeurs et élèves souffrent de rythmes inadaptés ainsi que d’un enseignement trop vertical qui stérilise toute forme d’autonomie. La préférence française pour la centralisation scolaire semble atteindre ses limites. L’enseignement professionnel souffre quant à lui d’une forme de déconsidération sociale – là où, chez nos voisins européens, il est souvent une voie d’excellence. Il en résulte une orientation subie et des élèves peu motivés. Cet enseignement professionnel est par ailleurs insuffisamment tourné vers l’apprentissage, qui est pourtant la meilleure voie d’insertion professionnelle. Le paradigme français de l’apprentissage est marqué par des lourdeurs administratives prononcées (pléthore d’acteurs, complexité et opacité du système de financement, évaluation déficiente…) qui l’empêchent de s’arrimer au mieux aux exigences de l’appareil productif et aux défis des compétences changeantes et plus rapidement disqualifiées.

La présente note propose des pistes d’action pour réinscrire l’enseignement secondaire français sur le chemin de l’excellence.

Les trois grands défis de l’éducation secondaire

Au plan prospectif, trois grands défis semblent se poser à l’enseignement secondaire. Deux sont de nature macroéconomique ; le troisième, celui de la réforme du modèle éducatif centralisé, est un enjeu plus spécifiquement français.

Défi n° 1 – Intégrer la vitesse du changement technologique, répondre à la demande de compétences nouvelles

Faÿçal Hafied, La stagnation séculaire n’aura pas lieu, FYP éditions, 2017.

Voir Gary Becker, Human A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, NBER- Columbia University Press, 2e éd., 1975.

Éric Maurin et David Thesmar, « Changes in the Functional Structure of Firms and the Demand for Skill », Journal of Labor Economics, vol. 22, n° 3, juillet 2004, p. 639-664.

Robert Bock, Marco Iansiti et Karim Lakhani, « What the Companies on the Right Side of the Digital Business Divide Have in Common », hbr.org, janvier 2017.

Tatyana Shumsky, « S. Spending on Management Consulting Climbs To $57.4 Billion in 2015 », blogs.wsj.com, 9 juin 2016.

Le Boston Consulting Group a circonscrit précisément les technologies pouvant être considérées comme relevant de l’industrie 0. Il en retient neuf : robots, machines collaboratives, réalité augmentée, big data, cloud, simulation, intégration horizontale et verticale, fabrication additive, machines collaboratives. Voir Michael Rüßmann, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manuela Waldner, Jan Justus, Pascal Engel et Michael Harnisch « Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries », bcgperspectives.com, 9 avril 2015.

Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weisz, Industrie 0. Les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand, La Documentation française, 2016.

Industry 0 at McKinsey’s model factories. Get ready for the disruptive wave, McKinsey & Company, avril 2016, p. 7.

James Manyika, Michael Chui, Brad Brown, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh et Angela Hung Byers, Big Data: the next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, mai 2011, p. 3, 10 et 104.

18th Annual Global CEO Survey, PwC, 2015, p. 9.

The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, janvier 2016, p. 21 et 53.

Le Numérique pour réussir dès l’école primaire, Institut Montaigne, mars 2016, p. 17.

La révolution numérique rend plus rapidement obsolescentes les compétences acquises. La « quatrième révolution industrielle » est en effet celle d’une accélération technologique sans précédent dans l’histoire. Les « technologies multi-usage » (« general purpose technologies ») prolifèrent, l’environnement est de plus en plus favorable à la sérendipité, la vitesse de diffusion des TIC augmente la demande d’outputs en technologies innovantes connexes4. Ces facteurs obligent le capital humain à s’adapter de plus en plus vite à ces mutations. Selon la théorie développée par l’économiste américain Gary Becker, le capital humain est un stock cumulatif qui s’entretient et s’accroît en fonction des efforts de formation5. La vitesse du changement technologique (« pace of technological change »), qui s’accélère brutalement, disqualifie les compétences – y compris qualifiées – plus rapidement dans le temps. Éric Maurin et David Thesmar ont par ailleurs montré que les tâches assignées aux travailleurs les plus qualifiés ont changé fonctionnellement : ils sont désormais dirigés vers les fonctions « créatrices » (recherche et développement, marketing), et, à l’inverse, l’automatisation a provoqué la destruction des emplois d’organisation et de production6. À cette aune, l’acte d’apprentissage ne peut être passif ou s’appuyer sur des compétences purement abstraites. Il doit adopter une visée téléologique et se déployer dans le cadre d’une pédagogie plus collaborative, en prise avec le travail tel qu’il se dessine, moins routinier, plus fragmenté et collectif.

En effet, la transformation numérique des entreprises s’accélère. D’après une étude récente portant sur 344 firmes américaines cotées, les entreprises du périmètre en pointe dans la transformation numérique étaient 2,4 fois meilleures dans la collecte et le traitement des données essaimées par leurs employés et ainsi plus réactives pour corriger des inerties organisationnelles et opérationnelles7. Les entreprises à la traîne – l’étude parle de digital- laggards, expressions que l’on pourrait traduire par « digital-traînards » – perdent donc en gains de productivité, c’est pourquoi les firmes se lancent aujourd’hui dans une véritable course à la transformation numérique. En 2015, les entreprises américaines ont dépensé 54,7 milliards de dollars en conseil, dont 14,1 milliards en transformation numérique, le premier poste de ce type de dépenses8. Cette course touche aussi bien le secteur du tertiaire que l’industrie, qui opère sa mutation vers les technologies dites « 4.09 ». En 2011, l’Allemagne a lancé le mouvement en annonçant un vaste plan d’équipement : 11 milliards d’euros seront ainsi progressivement investis dans la mise à niveau de ses usines10. Quant au cabinet McKinsey, il évaluait les gains de productivité inhérents aux technologies « Industrie 4.0 » dans une fourchette comprise entre 3 et 5% de revenus supplémentaires11.

Ces efforts d’équipement vont nécessiter l’emploi de cadres et de techniciens spécialisés. Pourtant les entreprises déplorent un mismatch entre ces nouvelles compétences qui se font jour et le niveau de connaissance numérique insuffisant de la main-d’œuvre. Une kyrielle de nouveaux métiers est en effet apparue. Les programmeurs, les développeurs d’applications, les quants (diminutif de « quantitative analyst »), les data scientists capables de confectionner des algorithmes complexes, les growth hackers aguerris aux méthodes du marketing digital, les B-I analysts (pour « business intelligence ») sont aujourd’hui les professionnels les plus recherchés.

La brutalité de la transformation numérique a créé une forte demande en compétences nouvelles que l’enseignement traditionnel n’a pas su satisfaire. Une étude a ainsi chiffré la pénurie de data analysts entre 140.000 et 190.000 individus pour le seul marché américain à l’horizon 201812. Le cabinet PwC rapporte quant à lui que 73% des dirigeants d’entreprises considèrent que le manque d’employés qualifiés est une menace pour la croissance de leur entreprise13.

Le caractère changeant de l’état de la technologie invite à ne plus considérer le savoir comme une somme de connaissances figées. Un rapport du World Economic Forum a proposé une telle approche. S’interrogeant sur les dix compétences clés à maîtriser dans un emploi en 2020, le rapport retenait par exemple la « flexibilité cognitive », la « coordination avec les autres » ou encore la « créativité14 ». Un rapport conjoint du Boston Consulting Group et de l’Institut Montaigne propose une approche similaire, retenant trois grandes catégories de compétences majeures pour le XXIe siècle : celle du « socle fondamental » (lettres, mathématiques, informatique et code, culture financière…), celle des qualités d’ « agilité intellectuelle » (esprit critique, créativité, communication, collaboration…) et celle des qualités « de caractère » (curiosité, prise d’initiative, persévérance, adaptabilité, ouverture au monde…)15.

L’accélération du changement technologique oblige ainsi l’Éducation nationale à repenser sa pédagogie, qui souffre de pesanteurs trop importantes. L’enseignement abstrait, s’il demeure nécessaire pour développer les qualités cognitives, doit également incorporer un socle de compétences utiles, directement opérationnelles et en prise avec les nouveaux besoins qui se font jour. Il est également nécessaire de raisonner en termes de compétences, en ce que les compétences déterminent les savoir-faire. Il convient enfin de repenser la formation professionnelle, en l’orientant davantage vers l’apprentissage et en permettant aux entreprises de contribuer à la définition des programmes (elles demeurent pour l’heure cantonnées à un rôle consultatif).

Défi n° 2 – Incorporer les supports digitaux et diffuser une culture numérique

« Pédiatres, psys ou enseignants, ils appellent à “éloigner les tablettes des enfants” », lemonde.fr, 14 septembre 2015.

Nick Bilton, « Steve Jobs Was a Low-Tech Parent », nytimes.com, 10 septembre 2014.

Pour cette étude, consulter la page Internet « Research on the Use of Khan Academy in Schools » du site de SRI International qui renvoie à plusieurs documents édités à cette occasion.

Voir Laurent Chéno, Enseignement de l’informatique, Nancy, Loria, 30 mars 2017.

Les SPOC sont des cours en ligne privés, en petit groupe.

Voir le site du projet Class’Code.

Le débat entre les défenseurs d’une éducation par les outils du numérique et ses détracteurs demeure vif. Il est certain que l’exposition des jeunes enfants aux outils numériques à des fins non pédagogiques n’est pas conseillée. Dans une tribune collective parue dans le journal Le Monde, des pédiatres, pédopsychiatres et orthophonistes s’inquiétaient des conséquences d’une telle exposition sur le développement des enfants16. Un article très commenté du New York Times pointait que les fondateurs des grandes entreprises de la tech américaines – dont Steve Jobs – éloignaient leurs enfants des tablettes qu’ils avaient pourtant conçues17. Ce débat est devenu une sorte d’épouvantail dans la sphère politique hexagonale. Il stérilise la réflexion sur l’éducation par le numérique car il ne distingue pas les supports. Les dernières études ont en effet montré l’intérêt des massiv open online courses (MOOC) dans l’apprentissage. Ainsi une étude de SRI International mise en œuvre dans un large périmètre a montré que, dans les classes utilisant les supports de cours en ligne édités par la Khan Academy, 85% des enseignants interrogés observaient des résultats positifs en mathématiques et 86% d’entre eux recommandaient la poursuite de l’utilisation de ce support18.

Ces supports présentent en effet de nombreux avantages. Ils sont plus interactifs. On peut y insérer des animations, ce qui les rend plus stimulants. Ils sont par ailleurs plus compatibles avec les rythmes scolaires, la chronobiologie ayant analysé les variations du niveau d’attention des élèves selon le moment de la journée et de la semaine (voir partie II, Constat n° 4). Un débat dépassionné doit donc s’instaurer sur la question. Encadrés et circonscrits à une visée strictement académique, les supports numériques sont très utiles et produisent des résultats.

Depuis le début des années 2000, des certificats de compétence informatique (B2i, C2i) sont délivrés par l’Éducation nationale. Ceux-ci ne sont pourtant pas reconnus par le monde professionnel et sont trop sommaires dans leur contenu. Ils constituent néanmoins une première prise de conscience de l’importance d’une véritable éducation au numérique. En 2006 a été créée l’association Pasc@aline qui rassemble 80 établissements du supérieur et 1,500 entreprises du secteur numérique autour de CINOV-IT, la chambre professionnelle des TPE-PME du numérique, et de Syntec numérique, le syndicat professionnel des entreprises du numérique. L’objectif était alors de diffuser une culture numérique au sein de l’enseignement français. Dans son discours du 7 mai 2015, le président de la République François Hollande annonçait la création d’une option « informatique et numérique » (ISN), généralisée à l’ensemble des filières de terminale. La mise en œuvre de cette mesure a été accompagnée par la Société des informaticiens de France (SIF) et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria). Un rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (Igen) soulignait qu’en 2016 11,4% des terminales scientifiques avaient choisi l’option ISN (contre 37,6% pour l’option biologie, 25,4% pour l’option mathématiques et 22,5% pour l’option sciences physiques et chimie). Cette option était proposée dans 1.170 lycées (contre 753 en 2012, soit une croissance de 55,4% en seulement cinq ans)19.

Pour l’heure, ce sont des enseignants volontaires qui assurent la classe dans cette option. Des formations ont été mises en place pour ces enseignants, mais le développement, pourtant rapide, de l’option ISN semble avoir été freiné par le manque de moyens. Devant la demande pressante de formation a été instauré le projet Class’Code, doté d’un budget de 1 million d’euros. L’animation de Class’Code a été confiée à l’Inria, mais implique des acteurs du secteur privé tels que les start-up Magic Makers, qui proposent des formations de code pour les petits, et OpenClassrooms, une école en ligne de programmation informatique, ou encore par l’association Pasc@line. Le projet vise notamment à déployer sur le territoire un MOOC en cinq modules à destination des 8-14 ans centré sur les rudiments de la programmation informatique. Il est également question de créer un SPOC (small private online course)20 de formation des enseignants, de manière à étoffer la base de formateurs21. Ces initiatives vont dans le bon sens mais on peut déplorer le manque de moyens transférés et l’absence d’une véritable politique cadre nationale.

Défi n° 3 – Alléger une administration trop lourde et centralisée

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Mayotte et les collectivités d’outre-mer disposent d’un vice-rectorat ou de services de l’Éducation nationale.

Michael Barber, Chinezi Chijioke et Mona Mourshed, How the world’s most improved school systems keep getting better, McKinsey & Company, novembre 2010.

Institut Montaigne, « Allemagne : les leçons tirées du “choc PISA” », institutmontaigne.org, 5 décembre 2016.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, art. 34.

Voir Yves Reuter, Sylvie Condette et Liliane Boulanger, « Les expérimentations “article 34 de la loi de 2005”. Bilan et discussion d’une recherche sur des pratiques scolaires “innovantes” », Les Sciences de l’éducation- Pour l’ère nouvelle, vol. 46, n° 3, janvier 2013, 13-39.

Inspection générale de l’Éducation nationale (Igen), Le Recours à l’expérimentation par les établissements autorisé par l’article 401-1 du code de l’éducation, rapport n° 2013-057, juillet 2013, p. 28.

Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège.

Jean-Michel Blanquer, L’École de demain, Propositions pour une Éducation nationale rénovée, Odile Jacob, 2016.

Le système secondaire français est caractérisé par une forte rigidité qui a contribué à le rendre opaque. Cette rigidité s’incarne notamment dans la linéarité du parcours des professeurs, le cloisonnement à l’excès de fonctions et de corps. Par exemple, le brouillement des fonctions administratives et pédagogiques des corps d’inspection conduit à l’inertie. L’autorité de l’inspecteur n’est plus que très théorique. Par ailleurs, la loi du 16 janvier 201522 a créé, en marge du redécoupage régional, 17 régions académiques. Loin du mouvement de rationalisation, l’administration de l’Éducation nationale semble même s’être complexifiée avec l’ajout de cet échelon par- dessus les 26 académies métropolitaines et les 4 en outre-mer23. Dans cet ensemble, par exemple, 8 régions ne comprennent qu’une seule académie. L’Éducation nationale s’est historiquement bâtie depuis son centre de la rue de Grenelle, à Paris. Le paradigme centralisateur, qui a montré son efficacité par le passé, apparaît de plus en plus anachronique aujourd’hui, à l’heure de la formation par projets, des singularités locales (nécessité de refonder l’éducation prioritaire, déserts ruraux, etc.) et des nouveaux enjeux de préoccupation nationale impliquant la mise en place de politiques ciblées (prévention du « décrochage », modernisation de la filière professionnelle et revalorisation de l’apprentissage, etc.). Une étude analysant 600 mesures d’éducation mises en place dans une vingtaine de systèmes scolaires différents montrait que les systèmes très décentralisés fonctionnaient mieux pour les pays dans lesquels l’administration de l’éducation était mature et très performante. À l’inverse, les systèmes centralisateurs sont plus efficients dans les administrations dont le niveau de performance est faible24. À cette aune, il n’est pas étonnant de constater qu’après le « Pisa-Schock » de l’an 2000 qui classait l’Allemagne 21e (sur 31) dans la maîtrise de la lecture, 20e pour les mathématiques et les sciences, nos voisins d’outre-Rhin sont revenus sur la grande autonomie laissée aux Länder dans l’élaboration des programmes et ont mis en place en 2004 des « standards nationaux » (Bildungsstandards)25. Une logique analogue a été éprouvée à Singapour, pays modèle dans les classements de l’OCDE.

En France, les grandes lois de décentralisation ont pourtant amorcé un mouvement d’autonomie. Les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 avaient acté le principe des « compétences partagées » entre l’État et les collectivités locales en matière éducative : à l’État revient la définition de la politique éducative, tandis que les Départements et les Régions se voient quant à eux transférer la gestion des établissements du second degré – aux Départements les collèges, à la Région les lycées, tandis que les communes doivent administrer les écoles26. La pédagogie est donc restée une prérogative centrale.

Un droit à l’expérimentation a été initié à travers l’article 34 de la loi du 23 avril 200527. Le réseau des cellules académiques pour la recherche, le développement, l’innovation et l’expérimentation (Cardie), animé depuis le département recherche et développement en innovation et en éducation (DRDIE) de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), a été chargé de mettre en œuvre les expérimentations et de centraliser les retours d’expériences, de diffuser les bonnes pratiques et d’initier un dispositif d’évaluation des expérimentations. Même en termes d’expérimentation, une logique « centripète28 » a donc une nouvelle fois été préférée. Par ailleurs, l’expérimentation a finalement peu été utilisée ou de façon inégale, selon le volontarisme des Cardie locales, comme le notait un récent rapport de l’Igen, qui déplorait également des « évaluations inégalement réalisées29 ». Il en découle une politique de l’expérimentation mitigée.

D’autres systèmes scolaires ont opté pour l’autonomie et la décentralisation autour d’une règle de subsidiarité claire entre l’échelon étatique et l’échelon local. Ainsi, au Québec, des commissions scolaires administrent les établissements du territoire depuis l’école jusqu’au secondaire. Elles rendent compte de leur gestion auprès du ministère fédéral de l’Éducation. Un commissaire est placé à sa tête, élu au suffrage universel pour quatre ans, à la manière d’un véritable shérif de comté. La logique très anglo-saxonne de « responsabilité » (accountability) est donc pleinement à l’œuvre. Sans aller jusqu’à l’élection, pratique étrangère à la tradition d’administration française, la responsabilisation des acteurs locaux, chefs d’établissement en tête, peut procéder de l’institution d’une logique de contractualisation, avec un horizon de temps fixé ex ante et des objectifs explicites. Une évaluation plus étroite à la fin de cette période doit également être développée.

Le décret de réforme du collège de 201530 et la réforme Chatel du lycée entrée en vigueur à la rentrée 2011 avaient par ailleurs transféré davantage de liberté aux chefs d’établissement. Le dispositif Éclair (Écoles, collèges et lycées pour l’ambition et la réussite) est une émanation de ces initiatives et a notamment permis de recruter des professeurs « sur profil ». Il n’existe pas à cette heure d’analyse de cette expérience, mais cette politique de souplesse va dans le bon sens, alors que des professeurs inexpérimentés sont affectés en début de carrière dans des zones difficiles qui nécessiteraient l’allocation d’enseignants chevronnés. Une extension plus ambitieuse de la logique d’expérimentation a été mise en œuvre dans les pays anglo-saxons via l’établissement, par exemple aux États-Unis, de charter schools dans les quartiers difficiles. Ces écoles sont financées publiquement et créées à l’initiative des acteurs locaux. Elles confèrent une plus grande latitude dans la mise en place des programmes et permettent un recrutement très discrétionnaire du corps professoral, ce qui permet d’attirer des professeurs motivés et parties prenantes d’un véritable projet scolaire.

Dans son livre programme, Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l’Éducation nationale plaidait en faveur d’un assouplissement du système31. Tout en conservant l’organisation administrative actuelle de l’Éducation nationale, il militait pour l’institution de mécanismes de contractualisation et une rénovation du principe de subsidiarité dans le cadre des lois de décentralisation. Il appelait de ses vœux, notamment, un « rapprochement des fonctions éducatives et pédagogiques », c’est-à-dire la formation d’une équipe de direction au sein d’un établissement autour du chef d’établissement et de quelques professeurs et membres de l’administration à laquelle seraient transférées de nouvelles responsabilités (généralisation du recrutement par profil). Cette équipe se verrait assigner un horizon de temps (mandat de 5 ans renouvelable une fois), tandis que les singularités locales feraient l’objet d’un recours plus large à l’expérimentation. Ces initiatives vont dans le bon sens, à condition que la « machine administrative » ne soit pas facteur d’inertie, à l’image de l’animation molle du principe d’expérimentation par les Cardie. Il faudra sans doute transférer des moyens pour l’évaluation des procédures et s’assurer de la bonne coordination des politiques mises en œuvre. Il faudra également sélectionner les individus pertinents, motivés et disposant d’une « vision locale ».

Réformer le lycée général et technologique

La réforme de la licence doit s’articuler avec une réforme profonde du baccalauréat général et technologique, qui ne doit plus être appréhendé comme une sorte de « signal » ou de « marqueur figé » de la fin des études secondaires, mais comme un véritable cycle préparatoire aux études supérieures. La pédagogie du lycée français et l’actuel paradigme du baccalauréat français souffrent de plusieurs maux.

Constat n° 1 – Une spécialisation trop précoce et des élèves enfermés dans des filières étanches

PISA Les défis du système éducatif français et les bonnes pratiques internationales, OCDE, 6 décembre 2016, p. 10.

Russell Rumberger, « Why Students Drop out of School », in Gary Orfield (dir.), Dropouts in America. Confronting the Graduation Rate Crisis, Harvard Education Publishing Group, 2004, p. 131-155.

Jean-Paul Caille, « Qui sort sans qualification du système éducatif ? », Éducation & Formations, n° 57, juillet- septembre 2000, p. 19-37.

Pisa 2015…, op. cit., p. 11.

Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves.

Voir Aurélie Collas, « Éducation : l’autorisation du redoublement, un retour en arrière », lemonde.fr, 9 juin 2017.

Ministère de l’Éducation nationale, Le Nouveau Lycée. Repères pour la rentrée 2010, janvier 2010.

Voir Antoine Jacob, « Le lycée à la carte, une spécificité », Grande Europe, revue numérique, n° 3, décembre 2008.

La rigidité du cursus scolaire au lycée est un caractère très français. Ce système est peu efficient. Le sentiment d’affectation subie par certains élèves conduit à des « déraillements » qui se traduisent, au mieux, par un redoublement et donc par la perte d’une année ; au pire, par un risque de déscolarisation et de décrochage. Il est par ailleurs infantilisant car il postule que l’élève est incapable de construire son cursus, à l’heure où les employeurs demandent de la proactivité et de l’autonomie, qualités qui sont appelées à devenir fondamentales dans les prochaines décennies.

Ces orientations subies se caractérisent en effet par un fort taux de redoublement enregistré en France dans le secondaire. D’après l’enquête PISA 2015 de l’OCDE, 22% des élèves français de moins de 15 ans ont redoublé au moins une fois, soit le double des pays de l’OCDE32. Les études démontrent pourtant que le redoublement est contre-productif, stigmatisant et fortement corrélé au décrochage scolaire.

Une étude de Russell Rumberger sur le grade retention (« redoublement ») montre de manière nette le lien redoublement-décrochage aux États-Unis33. Ce lien est confirmé en France dans la célèbre étude de Jean-Paul Caille sur un panel d’élèves en 1989 : les élèves qui avaient redoublé en primaire accumulaient du retard à l’entrée en sixième et leur trajectoire scolaire avait de plus fortes probabilités de se solder par une sortie sans qualification du système34. L’enquête PISA 2015 recommande d’ailleurs à la France de « limiter le redoublement en allant vers une plus grande personnalisation de l’enseignement35 ». Le décret de 201436 avait restreint le redoublement, mais celui-ci devrait de nouveau être autorisé dans des cas devant rester rares37. La réforme du lycée de 2010 avait constitué un premier pas vers une forme de modularité, notamment en classe de seconde, qui devient une « classe de détermination » (découverte de nouvelles disciplines, introduction de deux « enseignements d’exploration » de 1h30 hebdomadaire), réorientation facilitée en classe de première (les enseignements de tronc commun ont été portés à 60% de l’emploi du temps des élèves)38. Cette flexibilité est bienvenue, car elle évite les fléchages précoces et rigides. Elle responsabilise les individus dans les choix d’options (enseignements d’exploration) qu’ils doivent formuler. Elle évite ainsi les « parcours subis » et les risques de démotivation et de déscolarisation. La démarche demeure cependant insuffisante.

D’autres expériences ont été conduites dans le sens de la modularité des parcours. L’expérience finlandaise du « lycée modulaire » (également appelé « lycée à la carte ») – qui concerne 50% d’une classe d’âge – est à cet égard intéressante. Les lycées disposent de trois années pour valider 75 modules, dont les deux tiers sont obligatoires et un tiers facultatif. Les cours sont donc composés d’élèves d’âges différents. Ils sont également basés sur une forte responsabilisation des élèves, qui doivent organiser leur parcours et sont invités à faire un choix cohérent, par exemple dans la correction de leurs points faibles39. L’idée d’amener les individus à bâtir eux-mêmes leur corpus de connaissances sied parfaitement à l’environnement actuel, marqué par une disqualification plus rapide des savoirs du fait de la vitesse du changement technologique, et aux nouveaux outils pédagogiques disponibles, qui permettent d’étoffer le spectre des formations et de les rendre accessibles à de petits groupes (voir Proposition n° 9).

Les modalités de passage du baccalauréat ont finalement peu évolué depuis la réforme napoléonienne de 1808. L’idée de porter une cohorte à un examen final, qui a valeur de photographie d’un niveau à un instant donné, est certes un moindre mal méritocratique et préserve l’idéal d’égalité mais apparaît anachronique alors que les savoirs ainsi mesurés sont appelés à être rapidement disqualifiés. L’effet homogénéisateur d’un examen sur l’institution qu’est le lycée ne doit pourtant pas être remis en cause. Il constitue un horizon téléologique structurant et préserve la cohérence institutionnelle du lycée. Il convient néanmoins d’aménager cet examen.

Constat n° 2 – Un enseignement trop vertical

Charles Péguy, L’Argent [1913], in Œuvres en prose complètes, III, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 801.

Yann Algan, Pierre Cahuc et Andrei Shleifer, « Teaching Practices and Social Capital », American Economic Journal: Applied Economics, 5, n° 3, juillet 2013, p. 189-210.

Voir John Dewey, Démocratie et éducation [1916], Armand Colin, 1975.

Voir Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Éditions de Minuit, 1964.

Voir à ce sujet Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg, La Fabrique de la défiance… et comment s’en sortir, Albin Michel, 2012.

Geert Hofstede, « The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories », Journal of International Business Studies, 14, n° 2, automne 1983, p. 75-89.

Voir notamment Philippe d’Iribarne, La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Seuil, 1989.

Luigi Guiso, Paola Sapienza et Luigi Zingales, « Cultural biases in economic exchanges? », The Quarterly Journal of Economics, 124, n° 3, août 2009, p. 1095-1131.

Stephen Knack et Philip Keefer, « Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation », The Quarterly Journal of Economics, 112, n° 4, novembre 1997, p. 1251-1288.

Luigi Guiso, Paola Sapienza et Luigi Zingales, « The Role of Social Capital in Financial Development », The American Economic Review, 94, n° 3, juin 2004, p. 526-556.

L’enseignement en France est marqué par une tradition de verticalité très prégnante. La figure des « hussards noirs de la République » décrits par Charles Péguy – « Sveltes ; sévères ; sanglés. Sérieux, et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence40… » – a fortement contribué à confectionner ce rapport hiérarchique dans la relation maître/élève. En France, l’apprentissage est avant tout un processus descendant et passif. Ce paradigme produit de la ségrégation scolaire, de la défiance interpersonnelle au sein de la société et apparaît anachronique à l’heure où les connaissances sont plus rapidement disqualifiées du fait de la vitesse du changement technologique (pace of technological change). Ce modèle stérilise en effet la nécessaire proactivité des individus, qui doit s’enraciner dans des habitudes précoces à collaborer, s’interroger et s’approprier soi-même l’information.

Comme le montre une étude de Yann Algan, Pierre Cahuc et Andrei Shleifer, l’enseignement vertical produit de la ségrégation scolaire41. Définissant le capital social comme la « capacité des personnes à coopérer au sein d’une communauté, avec d’autres individus que ceux de la cellule familiale », les auteurs arguent que les systèmes scolaires « verticaux », dont la France serait un archétype, confectionnent de la défiance interpersonnelle et sont moins efficients que les systèmes pédagogiques « horizontaux ». L’enquête fait d’autant plus autorité qu’elle retient un large périmètre (70.000 élèves, 7.000 enseignants, 4.000 écoles et 23 pays), et se base sur les résultats des enquêtes CivEd (The Civic Education Study) et Timss (Trends in International Mathematics and Science Study). Ainsi, 56% des élèves français déclarent consacrer l’essentiel de leur temps à la prise de notes, soit le troisième taux le plus élevé des pays de l’OCDE (derrière le Japon et la Turquie, avec des taux respectifs de 75 et 64%). Parallèlement, 72% des élèves français déclarent ne jamais travailler en groupe ou en collaboration avec leurs camarades. Les pays les plus « horizontaux » sont les pays nordiques et anglo-saxons, où la porosité aux thèses du pédagogue John Dewey – qui promeut l’apprentissage par la confrontation à l’altérité – a été la plus forte42.

Il est admis depuis longtemps que le « capital social » est davantage déterminé par les « savoir-être » que par les « savoir-faire »43. Le milieu familial a donc une influence considérable. L’intérêt de l’étude d’Algan, Cahuc et Shleifer est donc de montrer qu’il existe également, à côté du déterminisme familial, un déterminisme inhérent au paradigme d’enseignement. L’apprentissage vertical produit également de la défiance sociale. L’enquête précitée soulignait que plus du tiers des élèves français avait le sentiment d’être traité inéquitablement, repésentant ainsi le taux le plus élevé des pays de l’OCDE. L’école est l’une des institutions sociales les plus importantes. Elle façonne durablement – en tant que vecteur le plus précoce de la socialisation – le comportement des individus et leur rapport aux autres.

Il n’est dès lors pas étonnant de constater que la France se singularise par son « obsession de la hiérarchie44 ». La célèbre étude de Geert Hofstede l’a confirmé. Forgeant un « indice de défiance hiérarchique » (power distance index), élaboré à partir d’une série de questions posées à des salariés sur la crainte de tomber en désaccord avec leur responsable hiérarchique, il apparaissait que la France avait le taux le plus élevé – qui portait sur un peu moins de cinquante pays45. Le déficit de collaboration, l’absence de concertation entre collègues, la faible proactivité dans le travail sont les corollaires de cette forte distance hiérarchique. L’apprentissage n’est pas neutre dans les pesanteurs de la société française, également décrites par le chercheur français Philippe d’Iribarne46. Cette défiance collective a des implications macroéconomiques, comme en témoigne par exemple, une étude réalisée à partir des enquêtes de l’institut européen Eurobarometer et mesurant le niveau de confiance des Européens vis-à-vis de leurs homologues de l’Union européenne. Une corrélation positive apparaissait entre niveau de confiance et intensité des échanges commerciaux, loin devant les contingences de distance géographique, de coûts de transport ou des tracasseries administratives47. De telles corrélations ont également été établies s’agissant du niveau d’investissement et d’innovation48 ou du rapport au risque49. L’école doit donc construire de la confiance et inciter à la collaboration entre les élèves, c’est la condition de l’atteinte d’un « optimum social ». Il faut donc impérativement adapter en temps réel le contenu des cours et mettre les enseignants en contact avec la recherche en pédagogie.

Constat n° 3 – La carrière des professeurs est trop linéaire et insuffisamment incitative

Les caractéristiques propres de l’établissement (équipements pédagogiques, localisation géographique, qualité de l’écosystème professoral…) ont un impact sur les performances de l’élève. Voir Olivier Rey, « Des établissements qui font la différence ? Quelques éclairages des recherche », Administration & Education, n° 113, février 2007, p. 113-124.

Georges Felouzis, « Évaluation et efficacité pédagogique des enseignants du secondaire », Revue française de sociologie, vol. 37, n° 1, janvier-mars 1996, p. 77-105.

Résultats du PISA L’excellence et l’équité dans l’éducation, vol. I, OCDE, décembre 2016.

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), « Talis 2013 – Enseignant en France : un métier solitaire ? », note d’information n° 23, juin 2014.

OCDE, « Salaires des enseignants [2015] », oecd.org.

Parallèlement, la carrière des professeurs doit être repensée, la verticalité de l’enseignement étant également la conséquence de lourdeurs institutionnelles. La trajectoire professionnelle des enseignants doit être améliorée, d’autant plus que leur impact personnel sur la réussite scolaire des élèves est fort. La recherche parle à cet égard d’« effet maître », à côté de l’« effet établissement50 ». Les travaux fondateurs de Georges Felouzis ont montré que les performances des élèves aux épreuves communes en mathématiques pouvaient varier de 5 à 20 points dans les cas les plus extrêmes du fait du seul professeur51. Celui-ci doit donc être placé dans les meilleures conditions. Néanmoins, sa carrière souffre encore de plusieurs difficultés.

D’abord une trop grande linéarité, les seules occasions de mobilité ascendante étant le passage au grade d’agrégé ou l’accès au statut « hors classe ». Les prises de responsabilité fonctionnelle sont limitées en dehors du temps scolaire et les détachements demeurent très rares.

Par ailleurs, des mécanismes d’affectation sapent la motivation individuelle. L’affectation des jeunes professeurs, encore inexpérimentés, se fait loin de leur région d’origine, dans des établissements en difficulté. Ce système est inique non seulement pour les professeurs mais aussi pour les élèves de ces établissements, qui ont besoin d’un encadrement approprié, assuré par des enseignants chevronnés.

Il existe également une faible culture de la collégialité et du travail en équipe. La loi reconnaît pourtant que les « enseignants travaillent au sein d’équipes pédagogiques52 », mais, dans les faits, la réalité professionnelle quotidienne du professeur demeure une forme de solitude et d’isolement. L’enquête PISA 2015 pointait que 47% des élèves âgés de 15 ans de l’OCDE fréquentent un établissement dans lequel le directeur déclare avoir aménagé les cours sur une période de six mois et dans lequel des consultations régulières entre experts ont été conduites pour améliorer le fonctionnement de l’établissement. Ce taux n’est que de 16% pour la France53. L’enquête TALIS 2013 pointait par ailleurs que seulement 40% des enseignants considéraient avoir été suffisamment formés sur le volet pédagogique, soit la part la plus faible des pays de l’OCDE54. Dans sa note de commentaire sur cette dernière enquête, le ministère de l’Éducation nationale concluait donc que l’enseignement en France était un « métier solitaire55 ».

Enfin, la rémunération des professeurs est insuffisamment incitative et méritocratique. La France est tout juste dans la moyenne des pays de l’OCDE quant à la rémunération de ses enseignants. En 2015, la différence annuelle de salaire entre un enseignant français du primaire, jouissant de quinze années d’expérience, par rapport à ses homologues danois et néerlandais était respectivement de 20.098 et 20.185 dollars brut (23.026 et 31.338 pour enseignant du secondaire de quinze ans d’expérience). Cette différence culmine même à 33.310 dollars brut annuel avec un enseignant allemand du primaire et 40.649 dollars avec un enseignant allemand du secondaire. Autre fait notable, le faible écart de rémunération entre le primaire et le secondaire : un enseignant de quinze ans d’expérience du secondaire français ne gagne que 2.974 dollars brut annuel de plus que son collègue du primaire. En Allemagne, cette différence culmine à 10.313 dollars brut annuel56.

Constat n° 4 – Des rythmes scolaires mal conçus

Ministère de l’Éducation nationale, « Rythmes scolaires : éléments de comparaison internationale », 2012.

Emma Paoli, « Les rythmes scolaires du lycée contraires au bien-être des élèves ? », lemonde.fr, 9 décembre 2013.

François Testu et Jacques Baille, « Fluctuations journalières et hebdomadaires dans la résolution de problèmes multiplicatifs par des élèves de CM2 », L’Année psychologique, 83, n° 1, 1983, p. 109-120.

Baptiste Janvier et François Testu, « Développement des fluctuations journalières de l’attention chez des élèves de 4 à 11 ans », Enfance, 57, n° 2, janvier 2005, p. 155-170.

Au plan comparé, le modèle français est caractérisé par un plus faible nombre de semaines de cours que dans le reste des pays de l’OCDE (38 semaines en moyenne). Ceci implique mécaniquement une durée de vacances d’été plus importante en France. En outre, la durée horaire des cours est plus longue en France qu’à l’étranger et le nombre de jours de cours hebdomadaire y est plus faible. Ainsi, la durée d’un cours est de 45 minutes en Allemagne et au Danemark. En Allemagne, les lycéens suivent ainsi 32 cours de 45 minutes par semaine, alors qu’au Danemark la semaine, en dernière année de lycée, n’excède pas 30 heures. Face à cela, la durée hebdomadaire au sein du lycée français varie entre 30 et 40 heures en fonction de la filière et des spécialités58. Le journal Le Monde rapportait récemment que la lourdeur du modèle français conduisait 50.000 lycéens à renoncer aux cours en présentiel pour mieux préparer le baccalauréat avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED). Un autre comportement inquiétant relevé par l’article était la propension des élèves à « sécher » délibérément les cours, phénomène qui concerne environ 5% des lycéens59.

L’aménagement des rythmes scolaires est pourtant essentiel à la qualité de la transmission et de la rétention des savoirs. L’apport de la « chronobiologie » – discipline qui se situe au carrefour de la psychologie, des neurosciences et de la biologie – a en effet permis d’identifier les moments durant lesquels l’élève est le plus alerte et donc disposé à assimiler des informations. Le niveau d’attention varie tout d’abord en fonction du moment de la journée. Ainsi, il a été démontré que les élèves sont en moyenne plus prompts à élaborer des raisonnements complexes et calculatoires en fin de matinée et en fin de journée qu’en début de matinée et au milieu de l’après-midi. L’attention varie également au cours des jours de la semaine : il a ainsi été démontré que les jeudis et vendredis sont plus opportuns pour exposer les élèves à des points inédits du programme60. Enfin, on sait également que les « pics et creux d’attention » varient en fonction de l’âge. Les travaux disponibles nous indiquent que les périodes de creux (début de matinée, milieu d’après-midi) ont tendance à se rétrécir avec l’âge61.

L’enseignement au lycée doit donc être allégé. Cette réflexion doit être conduite dans le cadre global de la redéfinition des programmes (voir Proposition n° 2). Les rythmes français doivent converger vers le modèle de l’OCDE : réduction du temps horaire et des vacances, notamment de la pause estivale et allègement du volume journalier de cours. La semestrialisation des enseignements semble particulièrement adaptée au lycée et en classe préparatoire.

Constat n° 5 – Face à un déterminisme social prononcé, l’orientation est déficiente

Études économiques de l’OCDE. France, OCDE, mars 2015, p. 25.

Marie Duru-Bellat, Annick Kieffer et David Reimer, « Les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur : le rôle des filières et des spécialités. Une comparaison entre l’Allemagne de l’Ouest et la France », Économie et Statistique, n° 433-434, décembre 2010, p. 3-22.

Observatoire des inégalités, « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l’enseignement supérieur », inegalites.fr, 1er septembre 2017.

Nicole Fiori-Duharcourt et Frédéric Isel, Les Neurosciences cognitives, 2e éd., Armand Colin, 2012.

Florence Ghika-Schmid, François Ansermet et Pierre Magistretti, « Stress et mémoire », Annales médico- psychologiques, 159, n° 9, p. 632-638, novembre 2001.

Pedro Carneiro et James Heckman, Human Capital Policy, NBER Working Paper Series n° 9495, février 2003.

Au sujet des bénéfices du programme Perry Preschool de l’État du Michigan, voir Flavio Cunha et , « Interpreting the evidence on life cycle skill formation », in Eric Hanushek et Finis Welch (dir.), Handbook of the Economic Education, vol. I, Elsevier, 2006, p. 697-812 ; concernant les bénéfices du programme Big Brother, voir Joseph P. Tierney et Jean Baldwin Grossman, avec Nancy L. Resh, Making a Difference. An Impact Study of Big Brother Big Sisters, Public Private Ventures, 2000.

Le système scolaire français est l’un des plus socialement déterminés de l’OCDE. Il agit comme une remarquable machine à légitimer la culture et les savoirs abstraits, qui sont l’apanage des familles les plus aisées, et à reléguer dès l’enfance les moins aptes à se conformer à ce modèle. L’enquête PISA 2012 classait la France en troisième position des pays de l’OCDE s’agissant de « l’influence qu’exerce le milieu familial sur la réussite scolaire », respectivement derrière la Slovaquie et la Hongrie. L’étude se fondait sur des corrélations positives entre le niveau de mathématiques d’élèves âgés de 15 ans et différentes variables relatives au milieu socioculturel des élèves (éducation, revenus et catégorie socioprofessionnelle des parents, présence de biens culturels et de ressources éducatives à l’intérieur du foyer)62. D’autres études le confirment. En France, un enfant dont le père est cadre a six chances sur dix d’obtenir un baccalauréat général, contre seulement deux chances sur dix pour un jeune dont le père est ouvrier63. Les inégalités devant le baccalauréat se retrouvent très logiquement ultérieurement dans la composition des élèves des filières les plus sélectives. Ainsi, en 2014-2015, les enfants de cadres représentaient 53,2% des effectifs des écoles normales supérieures, 46,5% des élèves en écoles d’ingénieurs et 37,1% des élèves en écoles de commerce. S’agissant des classes préparatoires, la part des enfants de cadres s’élevait à 49,5%64.

On distingue classiquement deux types de capacités individuelles : les capacités cognitives, que l’on mesure grâce aux tests de quotient intellectuel, et les capacités non cognitives, que l’on évalue avec des tests psychologiques. Les capacités non cognitives sont inhérentes à la personnalité et au caractère de chacun : capacité de concentration et d’attention devant la complexité, maîtrise de ses émotions, capacité d’interaction et de communication, créativité et force de proposition… Il apparaît que l’environnement des individus influe considérablement sur le développement des capacités non cognitives, alors qu’il est relativement neutre s’agissant des capacités cognitives. Les progrès récents de l’imagerie médicale ont permis de mettre en lumière le fonctionnement du cerveau. Il apparaît que son développement est plastique au cours du temps. Le cortex préfrontal en particulier, où se logent les émotions, se développe plus ou moins au cours de la croissance de l’enfant65. Tout dépend de l’intensité de la stimulation. On sait par ailleurs qu’un milieu anxiogène et l’exposition au stress occasionnent des modifications structurales de l’hippocampe, région du cerveau où se loge la mémoire66. Des études ont montré que le retard non cognitif affecte la réussite scolaire et qu’il est socialement déterminé. Ainsi, Pedro Cameiro et James Heckman ont forgé un « indice de problèmes comportementaux » (behavioral problems index) pointant que les enfants des familles aux revenus les plus modestes ont le niveau de problèmes comportementaux les plus élevés67. L’école n’a pas vocation à se substituer à la famille, mais elle peut en revanche étoffer son accompagnement à l’occasion de missions hors classe et corriger ces déficits non cognitifs, à l’image de programmes périscolaires dont les effets positifs ont été mesurés68.

Ces efforts doivent être articulés de pair avec une meilleure orientation scolaire. Les mécanismes institutionnels d’accompagnement des élèves sont insuffisants. La création d’un nouveau corps de l’Éducation nationale à la rentrée 2017 offrant deux spécialités, psychologue scolaire et conseiller d’orientation- psychologue, au champ de compétences redéfini doit encore montrer son efficacité. Pour l’heure, la maîtrise par les parents du capital informationnel détermine encore largement le destin scolaire de l’enfant. Institutionnellement, la figure qui détient la légitimité la plus forte pour orienter au mieux les élèves est celle du professeur principal. Son rôle se cantonne actuellement à la synthèse des observations de ses collègues et à la préparation et au pilotage du conseil de classe, de concert avec le chef d’établissement. En ce qu’il dispose de la « vision transversale », il doit être davantage responsabilisé dans la détection et le fléchage des talents.

Il s’agissait d’une initiative s’inscrivant dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 2005- 380 du 23 avril 2005.

Ministère de l’Éducation nationale, Rentrée de la classe préparatoire aux études supérieures (CPES) du lycée Henri-IV, 2006, p. 3.

Ibid.

Les codes et la culture exigés en classe préparatoire sont différents de ceux du lycée. L’absence de « réflexes utiles » et de méthodes de travail adaptées conduisent souvent les élèves qui découvrent la classe préparatoire (absence de classe préparatoire dans le lycée d’origine, premier membre de la famille admis, etc.) à l’échec lors des premiers mois. À Paris, le lycée Henri-IV, situé dans le Vème arrondissement, réputé comme étant l’un des meilleurs lycées de France, avait mis en place en 2006, à titre expérimental, une classe préparatoire aux études supérieures (CPES)69. Il s’agissait de recruter à l’intérieur d’une classe pilote « 30 élèves boursiers nationaux méritants, repérés ou encouragés par les professeurs de leur lycée d’origine et dont le cursus s’avérait prometteur70 ». La sélection s’appuyait explicitement sur deux critères, « le mérite des élèves (leur parcours depuis la seconde, résultats, assiduité), et le niveau modeste des revenus des parents (bourse attribuée sur des critères sociaux)71 ». Les élèves sélectionnés disposaient d’un tutorat étroit provenant d’anciens élèves de formations d’excellence (normaliens, élèves d’écoles de commerces, Sciences Po), étaient logés au sein de la Cité internationale universitaire de Paris et bénéficiaient d’un ensemble de partenariats pour des activités extrascolaires culturelles (Louvre, Comédie-Française, etc.). Le programme jouissait du soutien financier de grandes entreprises mécènes (Accenture, Fnac). Les meilleurs élèves pouvaient alors rejoindre une classe préparatoire ou une formation supérieure réputée exigeante et/ou sélective (médecine, droit, Sciences Po etc.). En cela, cette classe préparatoire aux études supérieures était une sorte de « sas de décompression ». Le dispositif avait en effet un objectif « holistique » de rupture avec l’environnement d’origine des élèves, d’immersion dans une dynamique de travail, d’« acculturation » – au sens anthropologique du terme – aux méthodes exigeantes attendues en classe préparatoire, et de démythification des cursus d’excellence grâce à la proximité des tuteurs. Cette expérience n’a pas fait l’objet d’une étude économique, selon la méthode comparant un groupe témoin, de niveau équivalent, non bénéficiaire et le groupe des 30 bénéficiaires. C’est très regrettable.

Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin, Axelle Charpentier et Marc Gurgand, « Internats d’excellence : les enseignements de Sourdun », Retour d’expérience, n° 1, J-PAL Europe/Institut des politiques publiques (IPP), avril 2013.

Une telle étude, conduite à un niveau d’étude inférieur, existe néanmoins. Elle peut être extrapolée car le mécanisme est très comparable à la classe préparatoire aux études supérieures du lycée Henri-IV. En 2009, et partant du constat que le modèle de l’internat autorisait un encadrement plus étroit que celui du tutorat, un dispositif a été expérimenté à Sourdun (Seine-et-Marne) dans un internat ouvert à des élèves âgés de 11 à 16 ans, aux résultats moyens à l’échelle nationale mais considérés bons dans leur établissement d’origine. Les économistes de la Paris School of Economics (PSE) ont réalisé une étude portant sur les 258 élèves admis à Sourdun (groupe test ou bénéficiaire) et sur 137 élèves ayant candidaté mais non retenus (groupe témoin). Leurs résultats sont édifiants et l’effet immersif positif de l’internat se vérifiait tout d’abord dans le volume d’heures supplémentaires consacrées au travail scolaire : le groupe test consacrait 0,8 heure supplémentaire aux devoirs et 0,9 heure de moins à regarder la télévision. Au bout de deux ans, l’écart-type des résultats en mathématiques du groupe test s’était accru de 40%. Surtout, en 2016, 100% des élèves de la classe de terminale de l’internat de Sourdun ont eu le baccalauréat. Il est également intéressant de constater que l’encadrement procuré par l’internat a bénéficié aux savoirs non cognitifs du groupe test, puisque l’étude constatait une meilleure assiduité de ces élèves, ce qui mobilise notamment des qualités telles que la résilience et l’autodiscipline72. L’étude concernant l’internat de Sourdun peut servir de comparable pertinent (proxy) à l’initiative du lycée Henri-IV.

Parallèlement à la détection et au fléchage des « élèves à fort potentiel », le lycée doit être un territoire d’innovation pédagogique en matière de correction des inégalités. Il faut pour cela aller plus loin dans la personnalisation des parcours scolaires.

Restaurer les filières professionnelles à travers l’apprentissage

Sur ce point, voir Marie-Christine Combes, « La loi de 1987 sur l’apprentissage », Formation emploi, n° 22, juin 1988, p. 83-97.

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation bénéficie aussi aux demandeurs d’emploi écartés pour inaptitude ou aux demandeurs d’emploi disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

La filière professionnelle est socialement dévalorisée en France. Une telle déconsidération est avant tout culturelle. Très prégnante, s’inscrivant dans le temps long, elle fait de la performance abstraite le « maître étalon » de la valeur individuelle. Ce système est préjudiciable à deux titres : d’une part, il est sous-optimal d’un point de vue économique, car il conduit à une offre de travail insatisfaite dans les métiers dits « manuels » et à des situations de métiers en tension dans des secteurs entiers ; d’autre part, il produit une forte culpabilité, associant la filière professionnelle à une voie non élective, et conduit les élèves à une faible motivation et au sentiment de ne pas maîtriser leur destin. Loin d’être correctrice des inégalités, l’école française encourage les phénomènes de reproduction sociale.

La filière professionnelle est organisée en deux grandes orientations, entre lesquelles il existe des passerelles. Toutes deux accessibles après la classe de troisième, il est possible de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en deux années et le baccalauréat professionnel en trois ans, avec la possibilité de passer en cours de route le brevet d’études professionnelles (BEP). Un élève de seconde année de CAP peut rejoindre une première professionnelle et un élève de seconde professionnelle peut rejoindre à son terme la seconde année de CAP. Il existe environ 200 CAP et 100 baccalauréats professionnels. Il existe également un système de validation des acquis de l’expérience (VAE) plus marginalement utilisé.

À l’intérieur de la filière professionnelle, les élèves ont la possibilité de réaliser leur cursus en alternance. L’alternance recouvre en France une réalité complexe. Elle concerne tout d’abord l’ensemble des niveaux de formation, du secondaire au supérieur75, ce qui n’est pas une exception française à proprement parler, mais qui distingue en ce sens la France d’autres pays (Suisse, Allemagne). Depuis 1987, date d’extension de l’apprentissage au supérieur, l’augmentation du nombre d’apprentis en France a surtout concerné ce niveau. Les formations dites « en alternance » peuvent se décliner en trois politiques distinctes : le préapprentissage, l’apprentissage à proprement parler, le contrat de professionnalisation.

Le préapprentissage prend depuis 2008 la forme d’un dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA). Il convient d’être âgé d’au moins 15 ans au moment de la rentrée scolaire. La formation n’est pas rémunérée et se déroule alternativement dans les CFA et à l’école. L’élève bénéficie, au titre de cette formule, d’un tuteur.

L’apprentissage combine un mélange de formation théorique et pratique dans le but d’obtenir une qualification professionnelle (diplôme de l’enseignement professionnel et technologique, titre d’ingénieur, titre reconnu par l’Éducation nationale). L’apprentissage est conçu pour les jeunes âgés de 16 à 26 ans. Il est financé par la taxe d’apprentissage selon les mécanismes décrits plus bas (voir infra, Constat n° 3, a).

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié qui aboutit à une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat professionnel…) reconnue par l’État ou par une branche professionnelle. Il bénéficie aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, aux demandeurs d’emplois âgés de plus 26 ans, aux bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active-RSA, allocation de solidarité spécifique-ASS, allocation aux adultes handicapés-AAH)76. Mais la filière professionnelle souffre également de plusieurs dysfonctionnements d’ordre structurel.

Constat n° 1 – Une orientation subie au sein d’une filière socialement déconsidérée

Association de la Fondation étudiante pour la ville (Afev), Étude exploratoire sur les jeunes scolarisés en lycée professionnel dans des établissements partenaires de l’Afev, 2013, p. 5.

« Le décrochage scolaire : un défi à relever plutôt qu’une fatalité », Éducation & formations, n° 84, décembre 2013, p. 63.

« L’apprentissage en 2013, Forte baisse des entrées », Dares Analyses, n° 009, février 2015.

« Contrat d’apprentissage, les raisons de la rupture », Bref, n° 272, mars 2010, p. 2.

CGPME Île-de-France, Clés de succès et facteurs de rupture en contrat d’apprentissage, juillet 2014.

Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), Attractivité du métier d’enseignant. État des lieux et perspectives, novembre 2016, p. 44.

Inspection générale de l’Éducation nationale (Igen), Les Difficultés de recrutement d’enseignants dans certaines disciplines, rapport n° 2013-071, juillet 2013, p. 5.

Ibid., p. 4, 8, 15 et 19-22.

Ibid., p. 4.

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), « Les signalements d’incidents graves dans le second degré public sont stables en 2014-2015 », note d’information n° 49, décembre 2015, p. 1.

Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), Expériences internationales, projets innovants en De vraies solutions pour l’enseignement professionnel, juin 2016, p. 25.

Camille Peugny, Le Destin au berceau, Inégalités et reproduction sociale, Seuil, 2013, p. 51.

Cnesco, Expériences internationales…, cit., p. 5.

OCDE, Regards sur l’éducation France, p. 7.

« Enquête 2013 auprès de la Génération Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme », Bref, n° 319, mars 2014.

Le système scolaire secondaire allemand est constitué des Hauptschule, qui conduisent à l’apprentissage, des Realschule, qui confèrent un enseignement d’ordre général en six ans, et du Gymnasium, formation générale en huit années aboutissant au baccalauréat (Abitur), voie royale pour l’université.

Il s’agit d’Ueli Maurer, ministre des Finances, et de Guy Parmelin, ministre de la Défense, de la Protection de la population et des sports.

La faible motivation des élèves en voie professionnelle est notamment la conséquence d’un manque de sélection à l’entrée, qui fait passer la voie professionnelle pour une véritable « voie supplétive » de l’enseignement général, aboutissement naturel des élèves prétendument « non adaptés et incapables » de poursuivre leurs études au niveau du baccalauréat général. D’après un sondage de l’Association de la Fondation étudiante pour la ville (Afev) réalisé en 2013, les élèves de la filière professionnelle étaient encore 35% à considérer qu’ils n’avaient pas choisi leur affectation, tandis que 45% d’entre eux considéraient le lycée professionnel comme aussi bien ou moins bien que le lycée général (31% aussi bien, 14% moins bien)77.

Alors que la filière professionnelle est présentée comme une voie d’excellence en Autriche, en Allemagne ou en Suisse, qu’elle est désirée et fait l’objet d’un processus de sélection à l’entrée, elle est en France associée à une voie de reclassement des élèves en difficultés. Une enquête du ministère de l’Éducation nationale sur les « décrocheurs » l’attestait : sur 100 élèves inscrits en 2008 en deuxième année de BEP, 8 sont « sortis [du système] ou perdus » en 2009, tandis que 80 passent en terminale BEP. Sur ces 80 individus, « 16 sont sortis ou perdus » en 2010 et seulement 51 poursuivent en première professionnelle. Sur ces 51 individus, « 6 sont sortis ou perdus » en 2011 et seulement 43 passent en terminale professionnelle 78. Ainsi, la filière professionnelle apparaît comme une impitoyable machine à exclure des jeunes du système et à fabriquer des décrocheurs.

Cette faible motivation conduit à un échec scolaire plus sensible que dans la filière générale, durant le cursus ou dans la poursuite d’études supérieures. Elle se cristallise par exemple dans le taux d’abandon dans l’apprentissage, ce qui témoigne d’un mismatch avec les exigences du monde professionnel, tant du point de vue des compétences techniques que non cognitives. D’après la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 27% des contrats d’apprentissage commencés en 2011-2012 se sont soldés par une rupture avant leur terme théorique et 21% des jeunes ont même abandonné le cursus d’apprentissage. Le taux d’abandon augmente selon le diplôme préparé : le taux d’abandon de l’apprentissage en CAP-BEP était ainsi de 27%, contre seulement 11% dans l’enseignement supérieur79, voie dans laquelle le choix d’un cursus en apprentissage semble plus électif. Les motifs de ces ruptures sont difficiles à documenter, car ils nécessitent des enquêtes qualitatives, or les questions posées dans les enquêtes sont quelque peu discrétionnaires et équivoques. Elles font cependant ressortir la faible adéquation des comportements non cognitifs. Ainsi, d’après une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq), « 40% des ruptures sont attribuées à l’environnement de travail », ce qui recouvre une multiplicité de causes, à savoir « des conditions de travail non formatrices (7%), une inadéquation avec la formation suivie (6%), des exigences de productivité non supportées (5%), et le ressenti d’un non-respect de la personne dans son travail (8%) », ainsi que des « horaires excessifs et inadaptés (4%) et l’insatisfaction relative à la rémunération (5%)80 ». Une enquête du syndicat CGPME Île-de-France le confirme : 65% des employeurs déploraient un comportement inadapté de l’apprenti (ponctualité, respect de l’autorité hiérarchique)81. C’est donc un mélange de faible motivation et de reflexe non cognitif inapproprié qui conduit à l’abandon en apprentissage et affecte son efficacité, pourtant attestée au sein de la filière professionnelle.

On observe par ailleurs une désaffection alarmante des vocations professorales pour la filière professionnelle. À la rentrée 2014, 33% des postes d’enseignants ouverts dans les filières professionnelles sont demeurés vacants82. Comme le relevait un rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, cette désaffection s’inscrit au sein d’une dévalorisation générale du « métier d’enseignant, que ce soit au plan social ou financier83 », mais également du fait de la « mastérisation84 », qui a conduit à une « chute drastique85 » du nombre de candidats au concours de l’enseignement depuis 2011. L’existence de problèmes propres à la filière professionnelle (problèmes de discipline et faible motivation des élèves) œuvre également pour tarir le nombre de professeurs candidats. En effet, comme l’indiquait une note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale, le nombre d’incidents graves à déplorer se fixait à 24,2 pour 1.000 élèves en 2014-2015 (après un pic à 25,3‰ en 2013-2014). C’est sensiblement plus que dans les lycées généraux (5,3‰ en 2014-2015)86. La filière professionnelle est également caractérisée par une faible mixité sociale. À la rentrée 2014, elle accueillait un élève boursier sur trois, contre un pour six dans le lycée général. De même, la filière professionnelle concentre 60% d’enfants d’ouvriers, contre seulement 12% d’enfants de cadres87. Elle est en ce sens, un marqueur « par le bas88 » des mécanismes de reproduction sociale, le marqueur « par le haut » étant la surreprésentation des enfants de cadres dans les grandes écoles.

La poursuite d’études supérieures apparaît plus difficile pour les élèves issus de cette filière, puisque seulement 59% des bacheliers professionnels inscrits en brevet de technicien supérieur (BTS) obtiennent leur diplôme. À titre de comparaison, les bacheliers généraux sont 85% à obtenir ce diplôme. Lorsque les diplômés d’un baccalauréat professionnel s’orientent vers une licence professionnelle, ils ne sont que 3% à obtenir ce diplôme89.

Autre singularité française, les taux de chômage des 25-34 ans sont d’après l’OCDE « légèrement moins élevés chez les diplômés de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement postsecondaire non tertiaire en filière professionnelle (10%) que chez les diplômés du second cycle de l’enseignement secondaire en filière générale (11%). […] La France présente des taux de chômage identiques (11%) entre les deux filières, ce qui pose la question de la valorisation des filières professionnelles sur le marché du travail90 ». Cet écart est en effet supérieur à deux points en Autriche, en faveur des diplômés de la filière professionnelle. Ailleurs, la filière professionnelle « immunise » contre le chômage. En France, elle semble y conduire.

L’insertion des diplômés des filières professionnelles est également tardive. À la rentrée 2014, un jeune sur trois scolarisé dans le second cycle de l’enseignement l’était dans l’enseignement professionnel et un quart des élèves de l’enseignement professionnel étaient des apprentis. Cependant, sept mois après l’obtention du diplôme, 57% des titulaires du CAP et 46% des bacheliers professionnels étaient au chômage. Les baccalauréats professionnels industriels s’insèrent mieux dans la vie active, à l’exception de certaines spécialités, telles que « électrique-électronique », qui doit accuser 27% de chômage trois ans après la délivrance du diplôme, contre seulement 17% pour les autres baccalauréats industriels91.

L’Allemagne a opté pour un système dual fortement compétitif. À la sortie des Hauptschule, sortes de précollèges92, seul un tiers des élèves peuvent poursuivre leur formation en apprentissage, les places étant limitées. Les élèves évincés sont dirigés vers un système dit « de transition » où on les prépare à l’apprentissage. Il résulte de ce modèle que l’apprentissage est une voie d’excellence, hautement sélective. Ses représentations sociales s’en trouvent positivement affectées. Il en est ainsi également en Suisse. Pour ne donner qu’un exemple marquant et symbolique, deux membres sur sept de l’actuel Conseil fédéral – le gouvernement helvète – sont issus de l’apprentissage93. En France, les membres du gouvernement sont essentiellement issus des grands corps de l’État et du « sérail » des grandes écoles.

Constat n° 2 – Un cursus professionnel secondaire trop peu tourné vers l’apprentissage

OCDE, Education at a Glance 2016. France, p. 2.

OCDE, Regards sur l’éducation 2017. France, p. 5.

Confédération suisse, La Formation professionnelle en Suisse. Faits et chiffres 2017, 2017, p. 11.

Élodie Alet et Liliane Bonnal, « L’apprentissage : un impact positif sur la réussite scolaire des niveaux V », Économie et statistique, n° 454, 2012, p. 3-22.

Liliane Bonnal, David Clément et Sylvie Mendes, « L’accès au premier emploi au cours des années 1990 : le cas des apprentis et des lycéens », Économie et statistique, n° 378-379, 2004, p. 35-53.

Thomas Bolli et Stefanie Hof, « The Impact of Apprenticeship Training on Personality Traits: An Instrumental Variable Approach », KOF Working Paper n° 350, janvier 2014.

James Heckman et Tim Kautz, « Fostering and Measuring Skills : Interventions That Improve Character and Cognition », NBER Working Paper Serie n° 19656, novembre 2013.

Jens Mohrenweiser et Thomas Zwick, « Why do Firms Train Apprentices? The Net Cost Puzzle Reconsidered », Labour Economics, vol. 16, n° 6, décembre 2009, p. 631-637.

Décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l’éducation nationale.

S’agissant de la réforme instituée par le décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l’emploi, voir la page su site du ministère de l’Éducation nationale, « Les commissions professionnelles consultatives : nouvelle architecture et ressources ».

Pascal Caillaud et al., Place et rôle des professionnels dans la conception des diplômes professionnels, Céreq, mars 2012.

Pierre Cahuc et Marc Ferracci, L’Apprentissage, Donner la priorité aux moins qualifiés, Presses de Sciences Po, 2015.

L’enseignement secondaire en France est caractérisé par un système dit « dual ». Après la classe de troisième, les élèves sont orientés soit vers une filière dite « générale », soit vers une « filière professionnelle », qui conduit à deux diplômes : le CAP ou le baccalauréat professionnel. Au sein de la filière professionnelle, il est possible de réaliser un cursus en apprentissage ou d’effectuer un cursus « sous statut scolaire ».

Le taux de jeunes Français âgés de 15 à 19 ans scolarisés en filière professionnelle est inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE. En 2016, ce taux se fixait à 24% en France contre 28% dans l’Union européenne. Parmi cette tranche d’âge, seulement 6% des élèves inscrits dans un cycle secondaire sont en apprentissage, contre 15% en Allemagne94. Cette prégnance de l’enseignement théorique en classe est pourtant préjudiciable à l’insertion professionnelle. L’apprentissage a en effet montré son efficacité en la matière. Une enquête de l’OCDE de 2017 le confirme : le taux d’emploi des jeunes de 25 à 34 ans passés par l’apprentissage au sein de la filière professionnelle est de 81% contre seulement 71% pour les élèves de la filière professionnelle passés par l’enseignement professionnel « sous statut scolaire95 ». En Suisse, par exemple, environ trois quarts des jeunes optent pour la formation professionnelle, soit 72,4% des jeunes entrant dans l’enseignement secondaire en 2014 (contre 27,6% dans l’enseignement général). La formation initiale en entreprise (apprentissage) est par ailleurs la forme la plus plébiscitée (65,2% des jeunes contre 7,1% dans l’enseignement professionnel en classe)96.

Au-delà d’une meilleure insertion professionnelle, l’apprentissage apporte de nombreux bénéfices. Une étude a ainsi montré que l’apprentissage était particulièrement efficace lorsqu’il s’appliquait aux bas niveaux de qualification. Les apprentis ont ainsi 16% de chances supplémentaires d’obtenir leur CAP ou leur BEP par rapport aux élèves qui suivent un cursus scolaire. De même, l’apprenti a une probabilité plus forte de 42% de poursuivre son cursus au-delà du CAP et du BEP par rapport aux non- apprentis97. L’apprentissage apparaît à cette aune comme une réponse particulièrement appropriée aux « décrocheurs », dont nous savons qu’ils étaient surreprésentés dans les filières professionnelles. L’apprentissage est également une formation de type « contracyclique », c’est-à-dire qu’il est peu sensible aux variations de la conjoncture. Les auteurs d’une étude ont ainsi comparé l’insertion professionnelle de deux cohortes de lycéens sortis de lycées professionnels : l’une sortie en 1992, dans un climat économique dégradé ; l’autre en 1998, dans un environnement économique favorable et tracté par une croissance soutenue. Il apparaît que durant les deux périodes observées, les taux d’apprentis ayant trouvé un emploi immédiatement après leur formation se maintenaient98.