Pourquoi donner

Introduction

L’échange désintéressé est-il possible ? Les fondements du don

L’ambiguïté fondamentale du don : la critique sélectionniste, la ploutocratie…

Le don, fondement des relations sociales chez Mauss

Donner : ouvrir un nouvel horizon d’attente

Le don des riches et l’exigence de la vertu

L’économie de l’aide et du don : une réponse à l’individualisme ?

La dimension honorifique du don : le cas de l’évergétisme grec, entre devoir civique et exigence d’élite

La dimension morale du don : intérêt sociopolitique et amour du prochain dans les sociétés chrétiennes médiévales

La sécularisation du don : comment penser le don et la philanthropie dans le cadre d’une économie de marché ?

L’émergence de la philanthropie

Le don et l’entreprise

Quelles structures pour donner aujourd’hui ?

Place des fondations et types d’État-providence35

En France, l’histoire des fondations est récente

Le don dans le judaïsme

Le don en islam

Le don dans le droit et le vocabulaire islamiques

Le droit dans le monde islamique contemporain

Le don chez les Français musulmans

Conclusion

Résumé

L’importance de ce qui est implicite est généralement négligé : ainsi en est-il du don, et de la place qu’il prend dans les structures sociales. Un esprit idéaliste voudrait voir dans le geste du don une gratuité absolue qui se révèle vite très illusoire, un esprit pessimiste n’y verrait que la face émergée d’un intérêt dissimulé, un esprit comptable n’y percevrait que la manifestation de la persistance des inégalités entre riches et pauvres.

À rebours d’une vision strictement utilitariste des échanges humains, l’analyse du don permet de déceler la part de gratuité et de liberté qui peut demeurer dans « ce qui circule entre nous », selon l’expression de Jacques T. Godbout. La confiance, la création d’une attente et d’une forme d’émulation, sont les présupposés du don dans les échanges économiques, relationnels, et politiques : les différentes formes qu’ils prennent selon les sociétés nous en montrent la dimension implicitement structurante, et nous invitent à chercher et questionner son équivalence pour la nôtre.

De l’évergétisme grec à la philanthropie moderne, en passant par la charité médiévale, des cadres de l’entreprise à ceux de l’action publique, des relations sociales aux relations familiales, des échanges matériels à leurs équivalents spirituels dans les différentes religions, le don est un répertoire d’action qui est autant un luxe pour les plus riches qu’une « vertu humaine de base ». Il repose sur un esprit de prodigalité et de libéralité qui n’est pas nécessairement proportionnel à la richesse réelle, mais met en évidence le poids des choses et des hommes, et des liens qui les unissent, au-delà de leur valeur monétaire. Il peut alors devenir un moyen de contester la logique d’équivalence marchande qui, des domaines économiques, tend à s’étendre à toutes les sphères des relations humaines.

Claire-Marie Morinière,

Élève à l’ENS d’Ulm en philosophie, et étudiante en master de théorie politique à l’école de la recherche de Sciences-Po Paris.

Claude Birman,

Professeur honoraire de chaire supérieure de philosophie en classes préparatoires, et de pensée politique et biblique à l’IEP de Paris.

Wakil Belhaddad,

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, doctorant en histoire de la philosophie (ENS Lyon/UCLouvain).

Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank

Défendre l'autonomie du savoir

Le changement, c'est tout le temps ! 1514-2014

L'État innovant (1) : Renforcer les think tanks

L'État innovant (2) : Diversifier la haute-administration

La philanthropie. Des entrepreneurs de solidarité

La compétence morale du peuple

L’engagement

Vieille Bible en français, 1669. Ancien Testament. Pentateuque ou les Cinq Livres de Moïse. La genèse. @Godong / Alamy

Introduction

La reconstruction de Notre-Dame de Paris, les débuts de l’invasion russe en Ukraine, l’explosion du port de Beyrouth : autant d’événements – et tant d’autres – qui soulèvent l’émotion et précèdent des appels aux dons matériels ou financiers. La Fondation de France, l’Institut Curie, Médecins sans frontières, le Secours catholique, la Fondation du patrimoine, sont autant de structures qui organisent des collectes de dons qu’ils affectent à des programmes ou à des projets, en France ou dans le monde.

À l’émotion qui suscite l’élan pour donner s’oppose facilement le pragmatisme de la gestion de fonds ; à l’appel à la charité spontanée se heurte le légitime questionnement sur la transparence des affectations, l’institutionnalisation des contrôles, et les luttes d’influence et de visibilité qui polarisent et opposent les causes. Il existe parfois un soupçon de principe à l’égard de cette générosité : elle serait l’aumône du riche qui se regarde donner, la pitié du haut du pavé, qui irait en fait à l’encontre des principes de justice prônés par une égale redistribution sociopolitique, structurée par l’État…

Il semble être tout aussi facile de critiquer la philanthropie, que d’y adhérer : aux « bonnes œuvres », au dynamisme des associations dont on constate au moins la nécessité à défaut d’en concéder la générosité, on oppose aisément les « œuvres de madame » et la conscience soulagée du riche qui aura donné où il faut et se gardera bien d’être discret sur sa propre libéralité.

Entre soupçon un peu cynique et excès naïf de charité, entre gestion pragmatique et libéralité, qu’est ce qui justifie, encore aujourd’hui, le geste du don ? Analyser le don nécessite de comprendre les logiques intersubjectives, mais aussi, à un niveau collectif, le rapport de ce geste aux modes de relation créés par le fonctionnement de l’économie de marché, et par les modes de redistributions façonnés par l’État. L’opposition entre le rapport de don et le rapport marchand semble être au fondement du problème ; nous aurons alors surtout à interroger la manière dont la structure marchandisée des échanges, la priorité particulière accordée aux intérêts individuels dans ce cadre, et la formalisation institutionnelle et juridique que cela suppose, peuvent jouer sur ce « geste » au fondement de toute société.

Comme le souligne Jacques T. Godbout, au début de son livre Ce qui circule entre nous (Seuil, 2009) : « Analyser le don, c’est prendre pour objet l’étude de ce qui circule entre les humains comme résultat de la dynamique du lien social, réel ou symbolique. C’est observer ce qui circule de façon non indépendante du lien, par opposition à ce qui circule en s’appuyant d’abord sur une logique ou une dynamique plus indépendante du lien social, comme le principe du droit et l’appareil étatique ou la dynamique du rapport marchand ».

L’échange désintéressé est-il possible ? Les fondements du don

L’ambiguïté fondamentale du don : la critique sélectionniste, la ploutocratie…

Richard Avramenko et Brianne Wolf, “Disciplining the Rich: Tocqueville on Philanthropy and Privilege”, The Review of Politics, 83.3 351–374, 2021 [en ligne].

Cf. par exemple chez Jacques Derrida, Donner le temps, Paris, Galilée, 1991.

Raymond Aron, Dix-huit leçons sur les sociétés industrielles, Gallimard, 1962, Leçon 1, pp. 70-71.

Thomas Depecker, Marc-Olivier Déplaude, et Nicolas Larchet, « La philanthropie comme investissement. Contribution à l’étude des stratégies de reproduction et de légitimation des élites économiques », Politix, vol. 121, n° 1, 2018, pp. 9-27 ; Matthew Bishop et Michael Green, « The Birth of Philantrocapitalism », The Economist, 25 février 2006.

cf. Lagemann (E. C.), ed., Philanthropic Foundations : New Scholarship, New Possibilities, Bloomington, Indiana University Press, 1999.

Nicolas Guilhot, Financiers, philanthropes. Sociologie de Wall Street, Paris, Raisons d’agir, 2006, p. 8.

Alexandre Lambelet, « 1. L’invention de la philanthropie au début du xixe siècle », La Philanthropie, Presses de Sciences Po, 2014.

Le don semble doublement critiquable : d’une part, la critique envers les « ultra-riches » donateurs dont on attend qu’ils donnent mais dont on regarde la richesse avec un certain soupçon voire une forme de ressentiment. Ces ultra-riches peuvent être qualifiés de banksters1 ; le don est indirectement considéré comme un faire-valoir sur la place publique, comme une manifestation supplémentaire de l’inégalité d’un système : la sincérité du don gratuit comme acte de pure charité est bien difficile à accepter2. Le don du riche est alors même vu comme une sorte de concurrent déloyal au mécanisme d’égale redistribution permis par la puissance publique, en ce qu’il manifeste le privilège des riches à faire valoir leur richesse, et leur générosité. Les inégalités, qui sont le lot de toute société3, sont rendues plus manifestes par ce geste, qui suppose d’être reçu. La possibilité du don est alors vue comme une sorte de moindre mal qui ne persisterait que parce que les inégalités persistent et semblent insolubles.

La seconde critique adressée au don n’est pas directement celle des écarts de richesses qu’il suppose mais plutôt de l’affectation des dons et de l’usage social qui en est fait. Derrière le don d’une grande entreprise à une fondation, l’on garde toujours en tête l’écart entre les recettes de l’entreprise et la part, plus restreinte, consacrée au don. L’on suppose que ce don, bien loin d’être gratuit et désintéressé comme il prétend l’être, – ou comme on voudrait qu’il soit – est le résultat d’un calcul d’intérêts que l’on ignore et qu’il faudrait dévoiler. Peu importe, alors, le niveau du don : le geste serait surtout symbole d’un paternalisme déplacé ; la valeur du don n’est rien, en effet, car il faudrait encore le recevoir de bonne grâce. Peu importe, presque, ce que l’on fera de cette somme puisque la dimension financière du don, si elle est évidemment essentielle, est indissociable de sa dimension sociale, culturelle, symbolique, et de la capacité à le voir aussi comme tel.

L’informalité relative du don, la libre décision du donateur de l’octroyer à telle ou telle cause contredit enfin un certain principe d’égalité et d’universalité, que les écarts de richesse contredisaient déjà : le choix de certaines priorités risquerait d’accroître encore les inégalités. Le don, comme manifestation de l’intérêt particulier, semble ne pouvoir que s’effectuer au détriment de l’intérêt général, selon des critères implicites et potentiellement injustes. C’est ainsi que l’on peut voir la philanthropie sous l’angle de l’investissement : Georges Soros, Bill Gates, Andrew Carnegie ou John Rockefeller ; si bien que l’on en vient à parler de philanthrocapitalism4 , et que la philanthropie est devenue l’objet des philanthropic studies5 qui tendent à en montrer les limites. Le don est alors vu comme une forme de reproduction du « capital global », sa critique une dénonciation de la constitution de trusts d’ « évasion fiscale ». Il s’agit dans cette perspective de stratégies de reproduction « successorales », d’un « phénomène de second ordre, qui ne peut se concevoir que sur le fond d’une pratique d’accumulation de la richesse, qui est nécessairement première, et non comme une pratique autonome dont la signification sociale serait uniquement de l’ordre du don désintéressé ou du dévouement à une cause6 ». La philanthropie n’est-elle donc qu’un problème de riches ?

Cette perspective se renforce si l’on considère les dons affectés aux plaidoyers politiques : qu’une partie des leviers de l’action politique soient associés à des fonds privés, qu’il y ait des choix partisans trop affirmés, que ceux-ci se situent, plus ou moins, en opposition à la dynamique de l’action publique : alors le don prend-il une dimension contestataire par rapport à la politique électorale ; ce qui devient théoriquement, au regard de la démocratie, tout à fait contestable. Alexandre Lambelet, dans La Philanthropie7 (Presses de Sciences Po, 2014) souligne ainsi que la philanthropie s’est développée en même temps que la pratique démocratique, comme outil utilisé par les élites pour contrebalancer les effets d’un vote dont le résultat leur déplaisait : « les riches – peu nombreux et profondément hostiles aux institutions démocratiques de leur pays qui les prive d’une influence politique directe – utilisent la philanthropie comme principale arme pour faire connaître leur point de vue et ainsi opposer une autorité morale à la puissance publique qui les domine désormais. […] Faire de la philanthropie, c’est d’abord et avant tout faire de la politique (publique) autrement, proposer une manière de penser la pratique politique différente de la pratique conventionnelle : pour reprendre des définitions canoniques des mouvements sociaux, la philanthropie peut ainsi se définir comme un « défi collectif au système d’autorité » porté par « des individus, des groupes et/ou des organisations engagés dans un conflit politique ou culturel sur la base d’une identité collective partagée ». Plus loin, il pointe cette logique contestataire qui, par son informalité, s’inscrit en faux contre les pratiques électorales : « la philanthropie reste contestataire par rapport à la politique électorale (telle que définie par les théories prescriptives de la démocratie représentative) en ce qu’elle contrevient aux idées suivantes : que le vote constitue l’élément clé de la participation politique, que les volontés et les aspirations de la population doivent être portées par des élus ; que les électeurs et les candidats battus doivent faire preuve de patience civique et attendre que le sort électoral se renverse pour faire triompher leurs points de vue ; que le gouvernement des hommes passe par quelques grandes configurations stables de partis qui ont, à travers le temps, un rôle de traduction des demandes politiques et d’euphémisation d’affrontements sociaux économiques ».

Faudrait-il alors refuser toute structure de don (ou alors contrôler leur « spontanéité »?), au prétexte qu’il n’est qu’hypocrisie, étant au service d’intérêts dissimulés ? N’est-il pas seulement un pis-aller, une sorte de moindre mal face à la persistance des inégalités ? Est-il juste d’associer le geste du don à la richesse, et donc à la persistance des inégalités ? Comment cependant penser les relations sociales si le don n’y a pas sa place, ou alors seulement comme « moindre mal » ? Peut-on, sinon, considérer que la charité collective doit être exclusivement le fait de la puissance publique ?

Le don, fondement des relations sociales chez Mauss

Norbert Alter, « Théorie du don et sociologie du monde du travail », Revue du MAUSS, vol. n° 20, n° 2, 2002, pp. 263-285.

Jacques T. Godbout et Alain Caillé, L’esprit du don La Découverte, 1992, chapitre 12.

Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, PUF, Quadrige, 2007, p. 248.

Cette critique du don que nous avons mentionnée est à la fois conjoncturelle (liée au contexte de la philanthropie émergente), mais également plus générale, car elle est aussi ce qui a fondé en leurs temps la critique chrétienne de l’évergétisme antique, puis la critique philanthropique des principes de charité chrétienne : à chaque fois, le don était « sélectionniste », et son défaut d’universalité manifestait son inefficacité et ses limites intrinsèques. Ces structures de don seraient-elles de tout temps des lieux de potentielles injustices, ou des mécanismes accusant sans cesse les inégalités économiques et sociales ?

Pour Mauss, dans son Essai sur le don, l’analyse du don montre un modèle d’échanges qui déjoue pour une part les logiques marchandes modernes, en ce qu’il ne vise pas d’abord le profit ou la production de richesses. La dynamique analysée par l’anthropologue a irrigué les recherches menées dans le domaine, et a servi de structure au champ d’analyse. Selon lui, les hommes donnent, et se sentent obligés par les dons qu’ils reçoivent : ce qui est un don « gratuit » et qui garde la forme du don généreux exige en fait une double réponse : la réception, et le rendu. Il y a là ce que Mauss appelle un « système de prestations totales », qui crée un lien entre le donneur et le destinataire. Le don suppose ainsi une forme de désintéressement ambigu, une gratuité redéfinie : bien que n’exigeant pas de stricte symétrie reposant sur une équivalence de valeurs marchandes, il suppose cependant bien une forme de réponse. Nous l’avons déjà vu : cela concède ainsi aux objets une valeur symbolique qui n’est pas corrélée à cette valeur marchande. Cette valeur crée l’obligation informelle de recevoir, et de rendre, autre chose, possiblement sous une autre forme, et dans un délai et une temporalité qui n’est pas strictement symétrique ou équivalente : on parle alors de « contre-don ».

Au-delà de l’apparente spontanéité de la charité, et de la critique qui naît lorsque l’on en perçoit l’ambiguïté, il y a à déceler une véritable ritualisation, une vraie symbolisation de la réciprocité fondant le lien social, qui n’est pas à réduire à l’échange d’intérêts égoïstes vaguement corrompus. Le don n’est pas un pur altruisme, il doit bien intégrer la question de l’intérêt, des inégalités, de la violence parfois7. Cependant, par la place particulière conférée aux choses, qui deviennent porteuses d’un symbole social, il y a potentiellement dans le don un échange, une boucle8 qui dépasse les intérêts des individus, leur intersubjectivité, qui est alors de l’ordre du collectif, et qui a quelque chose d’une ostentation non directement marchande. On peut penser à l’échange de biens matériels, de richesses, de rites, de produits, mais aussi de politesses, de fêtes, de danses qui rythment la vie sociale et politique dans les sociétés analysées par Mauss (la Polynésie, la Mélanésie, et le Nord-Ouest américain). Il y a là une forme d’universalité culturelle d’une immense complexité. Cette dimension collective (les échanges considérés ont toujours lieu entre ce que l’on appellerait aujourd’hui des « personnes morales ») appelle enfin à considérer la dimension représentative que construit le geste du don. Les personnages représentant la collectivité sont revêtus d’un rôle qui dépasse leur propre individualité : le chef est le représentant du clan dans l’antagonisme et dans l’affrontement « somptuaire » qui l’oppose à un autre clan. Cette « prestation » fondée sur une telle représentation est le lieu d’une surenchère, et d’une multiplication des pratiques agonistiques. Celles-ci créent une émulation et une hiérarchie entre les clans et leurs représentants : l’enjeu est celui du prestige, de l’honneur ; au-delà de la vie de l’âme même. « Au Nord-Ouest américain, perdre le prestige, c’est bien perdre l’âme : c’est vraiment la « face », c’est le masque de la danse, le droit d’incarner un esprit, de porter un blason, un totem, c’est vraiment la persona, qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au potlatch, au jeu des dons comme on peut les perdre à la guerre9 ».

Donner : ouvrir un nouvel horizon d’attente

Sur différents sens de la gratuité, voir Jacques T. Godbout, L’esprit du don, La Découverte (1992), chapitre 11.

Norbert Alter, « Théorie du don et sociologie du monde du travail », Revue du MAUSS, 2002/2 n° 20, 2002, p.263-285, CAIRN.INFO [en ligne].

Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, Flammarion, 2021.

Georges Orwell, Essais, articles, lettres, vol. 1 (1920-1040) Paris, Ivrea/Éditions de L’encyclopédie des nuisances, 1995, p. 663, cité par Bruce Bégout, « Vie ordinaire et vie politique. George Orwell et la common decency », article publié dans le recueil L’Ordinaire et le Politique, PUF, 2006, pp. 99 à 119.

La critique du don touche à sa mesurabilité (quantité, contrôle, implique les riches…), à l’intérêt ou au mécanisme de domination qu’il dissimulerait : considérer le don en l’espèce et s’attacher à l’analyse du mode de relation qu’il implique modifie notablement la perspective. Cela introduit une dimension qualitative primordiale, qui n’est pas essentiellement celle d’une aliénation de celui qui reçoit envers celui qui donne. La valeur du don n’est pas d’abord marchande, elle est symbolique, sociale et quasi « spirituelle » tout en étant extrêmement concrète et matérielle. Surtout, elle est symbolique et relationnelle sans être uniquement ou essentiellement jeu d’intérêts égoïstes et calculateurs. Il y a création d’un mode de relations qui n’est pas uniquement régi par l’impératif production/consommation, mais qui repose sur le désir et sur la gratuité relative du lien social – gratuité conditionnée par son absolue nécessité pour l’ordre social10. Il ne s’agit alors pas de dire que le don reposerait sur une totale informalité, ou ne serait pas lieu d’inégalités ou de jeux d’intérêts partisans : les analyses de Mauss, et toutes celles qui s’inscrivent dans sa lignée ne montrent pas autre chose. Elles montrent cependant des alternatives à la logique d’équivalence marchande pure et permettent de détacher les échanges humains de la structure production/consommation pensée selon des termes de symétrie stricte de valeurs : « Mauss insiste sur le fait que ces échanges ne sont pas purement symboliques ou sociaux, désintéressés. Par exemple, les dépenses somptuaires du potlatch doivent être comprises comme un moyen de définir les rangs sociaux, et pas seulement de dilapider. Plus généralement, c’est l’intérêt qui amène à donner, mais “cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui nous guide” : il n’est pas qu’économique11 ». L’informalité juridique que l’on prête par ailleurs aux sociétés non marchandes est également illusoire : la complexité des normes coutumières dont Mauss rend compte montre le contraire. C’est donc finalement la pure symétrie, l’équivalence des valeurs inscrites dans les contrats, et la dimension non communautaire des échanges qui serait spécifique à notre contexte socio-économique, et qui nécessite de repenser, en contexte, le geste du don.

Au-delà de la critique de l’arbitraire et de la fragilité de la charité, ou de ce qu’elle serait le fait de personnes fortunées, il faut ainsi resituer le don financier tel qu’il est effectué aujourd’hui, dans le tissu social qu’il construit : si ce n’est pas un cadeau purement gratuit, et s’il serait parfaitement naïf de le considérer ainsi, il est effectué en faveur d’actions choisies, il crée des obligations, un horizon d’attente spécifiques. Il ouvre vers l’action par la réponse qu’il implique et l’attente qu’il crée, sans pour autant exiger une réponse connue d’avance.

Le don est, à l’instar d’une parole donnée, ce qui crée la confiance, fondement nécessaire à tout ordre social et antérieur même à l’ordre contractuel qui en prend acte et le structure : comme le souligne Jean-Claude Michéa dans L’Empire du moindre mal (2007), « la simple possibilité pratique d’établir des échanges économiques et des contrats juridiques (ce sont les deux grandes modalités de la logique donnant-donnant) suppose ainsi, entre les individus qui décident de privilégier ces relations particulières, un certain degré de confiance préalable et, par conséquent, l’existence minimale, chez les différents partenaires, de dispositions psychologiques et culturelles à la loyauté ». Le seul calcul d’intérêt, basé sur une « neutralité axiologique » supposée, ne peut fonder véritablement le don. Par conséquent, limiter le don à sa dimension utilitaire méconnaît profondément la force et l’importance concrète que prend cette « loyauté ».

Recevoir un don suppose d’abord d’accepter sa propre limitation, son incomplétude et sa dépendance à l’égard d’autrui : le donateur a « besoin » du destinataire, et celui-ci a « besoin » de celui-là. Considérer le don comme une base de la relation entre individus suppose de reconnaître une dette symbolique à l’égard de la société, qui précède l’individu. Plutôt que de limiter l’analyse du don à l’économie de marché, on peut émettre l’hypothèse que le don existait avant la marchandisation de l’économie. Ainsi, l’économie de marché, et les échanges contractuels qu’elle suppose, ne peut exister que grâce à l’antécédence de la confiance et de la loyauté dans les échanges.

La loyauté et la confiance qui précèdent la « seconde nature » que constituent les formes du droit ne renvoie pas nécessairement à une « idéologie du bien ». Se référant au concept de common decency utilisé par George Orwell, Jean-Claude Michéa explique que les « vertus humaines de base » sont en un sens impossibles à mettre de côté : sans être une idéologie construite, elles forment une sorte de substrat inamovible et, en un sens, universel. Le contrôle de la spontanéité et de l’informalité des dons par des normes juridiques, quelles qu’elles soient, n’implique pas que le don, la force du lien social qu’il crée, disparaisse, et qu’il faille ainsi opposer « économies de marché » et « économie du don ». Jean-Claude Michéa prolonge l’idée en montrant la dimension universelle de ce substrat vertueux : « Ces vertus, ou dispositions psychologiques et culturelles à la générosité et à la loyauté […] admettent, naturellement, un nombre illimité de traductions particulières, et varient selon les différentes civilisations et les différents contextes historiques. Mais c’est précisément cette traductibilité permanente qui fonde, en dernière instance, leur caractère universalisable, par opposition aux simples idéologies du Bien qui ne peuvent étendre leur empire singulier (voire se mondialiser) que sur le mode privilégié de la croisade et de la conversion. En revanche, la négation de ces vertus élémentaires se manifeste toujours sous une forme identique : celle de l’égoïsme et de l’esprit de calcul, conditions historiquement immuables de la volonté de puissance, et, par conséquent, de toutes les trahisons qui l’accompagnent inexorablement12 ». Ainsi le don est-il une de ces « vertus humaines de base » ou « valeurs morales de l’homme ordinaire13 » ? L’idée de George Orwell est d’attribuer cette common decency seulement aux classes populaires, mais il semble en exclure les « possédants et les dominants » qui auraient oublié cette « morale instinctive » : la vie ordinaire des moins privilégiés est, pour l’auteur, « le dernier refuge de l’universel » que les riches et les puissants auraient perdu, et corrompu. Parmi les valeurs de la « décence ordinaire » se trouve l’entraide, la solidarité, et le don. Il faut en effet prendre en compte comme des dons, des gestes aussi simples que l’obole de la veuve dans l’urne du temple, la discussion avec la personne sans domicile que l’on croise tous les matins en sortant de chez soi, le fait de porter le sac de courses de la vieille voisine qui n’a pas d’ascenseur, le ticket restaurant donné à l’accordéoniste du métro : petits gestes simples que l’on n’ose même plus faire, qui pourtant ne sont pas l’apanage des riches, et qui ne coûtent rien à ceux qui ont beaucoup. Au-delà de l’attention aux plus pauvres, de l’éducation que cela suppose, qui peuvent être le fait de tous, il faut aussi pouvoir apporter une réponse au sujet du don des plus riches qui, s’ils sont moins nombreux, constituent souvent l’apport financier majoritaire du don : George Orwell a-t-il raison de les exclure de la « morale instinctive » ? Peut-on dire, dans le cas du don des riches, qu’il crée véritablement un lien et qu’il établit un rapport de confiance ? Quelle place, alors, accorder aux critiques que nous avons mentionnées plus haut ?

Le don des riches et l’exigence de la vertu

Montesquieu en fait le principe du fonctionnement démocratique : voir L’Esprit des Lois, III, 3 ; il en fait également le fondement de l’éducation en République (Ibid, IV, 1). Voir aussi dans Dix-huit leçons sur la société industrielle (Gallimard, p.100) la distinction que fait Raymond Aron : « Les théoriciens politiques du passé considéraient qu’une bonne société était celle où les hommes étaient vertueux ; le sociologue d’aujourd’hui a tendance à penser qu’une bonne société est celle qui utilise les vices des individus en vue du bien commun ».

Richard Avramenko et Brianne Wolf, op. cit.

Cf. aussi Raymond Aron, Les Désillusions du Progrès, I, 2 « Gouvernants et gouvernés » : s’appuyant sur les théories néo-machiavéliennes, Aron dénonce les idéologies qui voudraient faire croire à la possibilité de la disparition des gouvernants : les gouvernés ayant pris le pouvoir tombent nécessairement dans les mêmes travers que ceux qui les précédaient. Comme il le montre, une société sans différenciation est impossible, et il faut toujours demeurer vigilant quant à l’écart subsistant entre la « formule » qui prétend avoir réalisé une certaine égalité, et la réalité inégalitaire qu’il faut continuer à prendre en compte.

Alexis de Tocqueville, Mémoire sur le paupérisme, 1835, p. 21.

Alexis de Tocqueville, idem, p. 22.

Considérer le don met alors en exergue la nécessité de « cultiver la vertu », selon l’expression traditionnelle, en démocratie libérale14 : si elle n’a plus de spontanéité pour les riches, comme le dit George Orwell, il y a un travail à mener pour que ce geste soit retrouvé. Et il y aurait ainsi pour les riches une forme de vertu particulière à développer, par opposition aux vices et aux soupçons de corruption qu’on leur prête si facilement ; cette vertu serait la philanthropie. Pour Alexis de Tocqueville, il y a même une forme de leadership moral que les riches doivent assurer, quant à la sauvegarde des libertés et à l’amélioration des communautés locales15. Dans le Mémoire sur le paupérisme, il souligne que, les hiérarchies sociales étant un état de fait16, cette vertu participe à une forme de « féodalité fonctionnelle », par opposition à une « féodalité dysfonctionnelle » qui émergerait lorsque le pouvoir n’est plus associé à la responsabilité de donner.

Alexis de Tocqueville montre combien la charité doit être proportionnée aux moyens de chacun : les privilégiés doivent donner davantage au vu de leurs ressources financières et culturelles tandis que les pauvres voient le don comme un intermédiaire dans leur rapport à la puissance publique, et une protection face aux abus possibles de celle-ci. Au-delà de la vertu que le don exige des plus riches, le geste exige également, des plus pauvres, une capacité de recevoir qui n’est pas non plus toujours spontanée : ce faisant, un lien est constitué entre les plus riches et les plus pauvres, qui aurait sinon tendance à se distendre, ou qui serait sinon conflictuel : « l’aumône individuelle établit des liens précieux entre le riche et le pauvre. Le premier s’intéresse par le bienfait même au sort de celui dont il a entrepris de soulager la misère ; le second, soutenu par des secours qu’il n’avait pas le droit d’exiger et que peut-être il n’espérait pas obtenir, se sent attiré par la reconnaissance, un lien moral s’établit entre ces deux classes que tant d’intérêts et de passions concourent à séparer et, divisées par la fortune, leur volonté les rapproche17 ». Le philosophe critique même la charité publique en ces termes : « loin de tendre à unir dans un même peuple ces deux nations rivales qui existent depuis le commencement du monde et qu’on appelle les riches et les pauvres, elle brise le seul lien qui pouvait s’établir entre elles, elle les range chacun sous sa bannière ; elle les compte et, les mettant en présence, elle les dispose au combat18 ».

L’économie de l’aide et du don : une réponse à l’individualisme ?

Voir aussi Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus, réédition complète, tome 2 : Les Vertus et l’Amour, Paris, Flammarion, 1986 : il y résume ainsi les critiques (« scrupules sélectionnistes, kantiens, socialistes ») faites sur le don : « l’aumône approfondit et institutionnalise la pauvreté ».

Jacques T. Godbout, « Avant-propos. L’entrée par le don », Ce qui circule entre nous. Donner, recevoir, rendre, Le Seuil, 2009, p.13-17, CAIRN.INFO [en ligne].

Le don comme principe du lien social se situe, au point de vue collectif, dans une tension entre l’affect plus ou moins pérennisé, plus ou moins contrôlé (qui équivaudrait au don) et la stabilité conférée par l’institutionnalisation (qui équivaudrait à l’aide publique)19 : cette structure se constitue différemment selon les contextes sociopolitiques.

Jacques T. Godbout souligne combien il est difficile, dans la modernité, de penser le don en dehors des structures marchandes qui induisent l’utilisation du vocabulaire économique qui lui est associé : « quantité, rendement, croissance, rationalité, productivité, calcul, équivalence monétaire et marchande ». S’intéresser au don dans la structure sociale revient à se pencher sur « ce qui circule dans les sociétés sous une autre forme que le modèle marchand20 ». À la suite de Marcel Mauss, il appelle à une recherche sur les formes de dons : il invite ainsi à mettre à distance les formes de « rationalité instrumentale » et la vision moderne de l’intérêt égoïste et subjectiviste, pour considérer d’autres structures, dans leur spécificité.

La dimension honorifique du don : le cas de l’évergétisme grec, entre devoir civique et exigence d’élite

Paul Veyne étudie ainsi dans Le Pain et le cirque ce qu’il considère être un fait primordial des sociétés antiques : l’évergétisme21. Le terme désigne, selon lui, « les dons d’un individu à la collectivité » et se rapporte à une universelle « magnificence » : tout homme, toute société, toute époque est touchée par ce phénomène et l’objectif de l’historien est d’en montrer la spécificité pour les sociétés antiques. Il attribue le concept d’évergétisme à des phénomènes qui courent sur une longue période s’étendant de 300 av. J.-C jusqu’à 300 ap. J.-C., c’est-à-dire de la période hellénistique à une longue partie de l’époque romaine, dans le bassin méditerranéen. L’évergétisme a pour particularité d’être le geste d’ « un homme qui aide la collectivité de sa bourse » dans une société de notables qui émerge dans les cités grecques à l’époque de l’essor de la Macédoine et des pratiques monarchiques. L’évergète contribue à l’équilibre des comptes publics et, ainsi, à celui de l’ensemble de la société, sans que cela ne soit pour autant du ressort de l’impôt ou de la redistribution, au sens strict. Cet invariant – non conceptualisé comme tel dans les sociétés antiques – repose sur trois mobiles qui peuvent compter comme des déclinaisons de ce modèle de « magnificence » : « ils donnent par piété, ils donnent pour être honorés, ils peuvent aussi donner parce qu’ils s’intéressent à une cause22 ». L’historien les distingue des dons affectés seulement à des groupes privés, mais aussi de ce qui a plus tard été associé à la charité chrétienne. L’intérêt de cette pratique réside dans son informalité : l’évergétisme est à la fois spontané et forcé, contrainte qui le distingue ainsi du mécénat limité à une minorité de riches. Trois types d’évergétisme sont distingués : l’évergétisme libre, assimilable au mécénat, l’évergétisme funéraire, et l’évergétisme ob honorem. La participation aux magistratures et l’octroi des fonctions politiques les plus élevées est quasi nécessairement réservée aux riches, puisqu’ils doivent être capables d’assumer une partie des charges matérielles qui en découlent ; il y a alors dans l’exercice des fonctions publiques une forme de sacrifice non rémunéré voire largement coûteux pour les notables qui sont en fait des oligarques reposants, pour Rome, sur des réseaux de clientèles. La participation à la fonction publique et au financement de l’État est donc le fait de ces « notables ».

L’évergétisme n’est ainsi pas une prestation affectée automatiquement à une dépense, une obligation ou un échange marchand mais il renvoie à une satisfaction matérielle, comme un cadeau et un hommage. Cette dimension honorifique distingue l’évergétisme de la charité et du don aux plus pauvres : il s’agit d’un don collectif, adressé comme symboliquement à l’ensemble de la Cité, aux riches comme aux pauvres, et qui ne joue pas directement sur les tensions sociales relatives aux inégalités. Celles-ci, qui touchent à l’existence des dettes et aux problèmes de répartition des terres agricoles, ne sont pas modifiées par l’évergétisme : la contrainte qui y est associée n’est pas de l’ordre politico-social comme pourrait être le don ou la charité effectuée dans un contexte postérieur de lutte des classes.

La dimension morale du don : intérêt sociopolitique et amour du prochain dans les sociétés chrétiennes médiévales

Philippe Jobert : La Notion de donation. Convergences : 630-750, Paris, Les Belles Lettres, 1977.

Eliana Magnani, « Le don au Moyen Âge : pratique sociale et représentations. Perspectives de recherche », Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 2000, 4, pp. 62-74 [en ligne].

Eliana Magnani, « Le don au moyen âge. Pratique sociale et représentations perspectives de recherche », Revue du MAUSS, vol. n° 19, n° 1, 2002, pp. 309-322 ; Eliana Magnani, « Les médiévistes et le don. Avant et après la théorie maussienne », Revue du MAUSS, vol. 31, n° 1, 2008, pp. 525-544.

Anita Guerreau-Jalabert, « Caritas y don en la sociedad medieval occidental », in Hispania. Revista Española de Historia, 60/1/204 (2000), p. 27-62 cité dans Eliana Magnani, « Les médiévistes et le don. Avant et après la théorie maussienne », Revue du MAUSS, vol. 31, n° 1, 2008, pp. 525-544.

Eliana Magnani, « Le don au Moyen Âge. Pratique sociale et représentations perspectives de recherche », op.cit.

Marcel Mauss, Essai sur le don, op.cit.

Le don médiéval, une « économie »

Dans les sociétés médiévales, la donation s’est structurée à la croisée des formes de droits romains, germaniques et chrétiens23. Les médiévistes se référent d’abord largement au modèle anthropologique maussien, c’est-à-dire de Marcel Mauss, avant de chercher à y apporter les spécificités d’une étude plus historique24. Nous nous appuierons notamment sur deux articles d’Eliana Magnani, qui présentent une synthèse de la question25.

Les médiévistes parlent d’une « économie du don », qui repose sur les donations faites à l’Église, ainsi que sur les dons à connotation plus directement politiques (dona annuali réclamés par le roi, dons diplomatiques, largesses aristocratiques, repas liés aux paix et aux serments…). Eliana Magnani souligne ceci : « Les dons réciproques constitueraient un système qui n’a pas la forme d’échanges économiques, mais établiraient des relations sociales, génératrices de formes de pouvoir et de liens de solidarité. Ce système serait pourtant ambivalent, l’échange de cadeaux pouvant être interprété comme forme positive d’interaction entre les hommes et les parentèles, mais aussi comme des contre-dons agressifs, révélateurs de relations conflictuelles. Ces deux formes ont le même objectif : l’établissement et la reproduction de l’ordre social et économique existant ». Nombre de biens ou de droits sont ainsi abandonnés au profit d’une église, ou d’un monastère. La pratique perdure largement entre le IXe et le XIIIe siècle, avec un pic au Xe siècle, puis décline au moment où se développe la pratique testamentaire: dans le même temps se développent les circuits commerciaux et les premiers jalons d’une économie de marché. Peu à peu ce passage aboutit au fait que « les donations se font de moins en moins sous forme de terres, et de plus en plus en numéraire ».

Le don et l’Église au Moyen Âge

La place de l’Église est donc prépondérante dans ces structures de donation, et les implications théologiques sont très fortes : le don et l’offrande sont des actes fondamentaux dans leur rapport à la fois au rite eucharistique et à l’aumône aux plus pauvres. Le moment de la donation est un acte public, ritualisé, en un sens assimilable à la messe. Le don est alors ce qui fait la liaison, d’un point de vue immanent, entre les différentes sphères de la société, et du point de vue de la transcendance, entre l’ici-bas et l’au-delà, entre les vivants et les morts nommément confiés à la prière collective. Anita Gerreau parle ainsi d’une société fondée sur l’ « échange généralisé » et « défend l’idée que, dans une société chrétienne qui se pense en relation au divin, le lien social se représente en termes de caritas […] et qui irrigue toute la société. La circulation des biens étant l’un des moyens au travers duquel on établit et renouvelle des liens sociaux, c’est à l’intérieur de cette logique de l’amour de Dieu par les hommes et des hommes envers Dieu et envers le prochain que les modalités pratiques du don sont comprises par les hommes au Moyen Âge. Il s’agirait ainsi d’une circulation à trois termes : le donateur, le donataire, en passant par Dieu26 ».

Dans le rapport aux pauvres, le geste du don est primordial, puisqu’il est présenté comme l’image de la relation à Dieu : le don aux monastères vise ainsi à accomplir l’obligation d’assistance envers les plus pauvres, et la « charité » est la condition de la valeur spirituelle de l’aumône. Le bien terrestre ne se suffit effectivement pas à lui-même pour devenir un « trésor dans le ciel » : dans la lignée de Saint Augustin, l’efficacité de l’acte charitable doit être associée à une conversion du donateur. Il s’agit ainsi de transformer les personnes et les biens en « quelque chose de mieux » : « cela revient par conséquent à concevoir que la transformation des biens et des personnes opérée grâce à la pratique du don est de nature similaire à celle de la “commutation” eucharistique27 ». Le don est alors une participation au sacrifice christique : « le don permet ainsi au donateur laïc d’intégrer la communauté rituelle du monastère et de prendre place dans les échanges avec Dieu ». Le don est alors au fondement du milieu social, et sous-tend autant la vie intérieure que la vie collective. Le salut des riches passe ainsi par le don aux pauvres, et un bien terrestre (temporalia) peut se transformer en caelestia, en « passeport vers le salut ».

Les différentes influences juridiques

Pour le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central (jusqu’au XIIe siècle), on note une forte influence du droit germanique, qui ferait prévaloir les « dons réciproques », en opposition au don inconditionnel en vigueur dans le droit romain. Cette réciprocité ouvre la porte au concept de « contre-don » et au don « agonistique », c’est-à-dire fondé sur une surenchère croissante. Les dons sont alors autant des territoires, des cadeaux (occasions de réconciliations), des paiements : la réciprocité serait une garantie de son efficacité légale, impliquant des normes de droit précises. Cela n’implique pas pour autant la mise en place d’échanges strictement marchands, puisque ces dons peuvent être considérés comme des gages d’amitié, d’amour, etc. Georges Duby, dans Guerriers et paysans, évoque les « générosités nécessaires » qui suscitaient « des réseaux indéfiniment diversifiés d’une circulation de richesses et de services dans l’ensemble de la société. Cela instaure une “économie du pillage, du don et de la largesse”, qui perdure globalement jusqu’à l’émergence de circuits commerciaux plus structurés vers la fin du XIe siècle ».

La donation médiévale relie ainsi l’homme aux réalités temporelles et matérielles (terres, biens matériels), à ses contemporains, et aux réalités célestes : il n’est pas un « individu » divisé et seul au monde, mais fait en un sens partie des res, des choses. On retrouvait déjà cette caractéristique chez Marcel Mauss, à propos du contre-don : « Ce mélange étroit de droits et de devoirs symétriques et contraires cesse de paraître contradictoire si l’on conçoit qu’il y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à quelque degré de l’âme et les individus et les groupes qui se traitent à quelque degré comme des choses. Et toutes ces institutions n’expriment uniquement qu’un fait, un régime social, une mentalité définie : c’est que tout, nourriture, femmes, enfants, biens, talismans, sol, travail, services, offices sacerdotaux et rangs, est matière à transmission et reddition. Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes, entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes, et les générations28 ».

La sécularisation du don : comment penser le don et la philanthropie dans le cadre d’une économie de marché ?

L’émergence de la philanthropie

Alexandre Lambelet, op.cit.

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, II, 5 « De l’usage que font les Américains de l’association dans la vie civile » (1840).

Charles Tilly, La France conteste : de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986 [Cité par Lambelet, Alexandre, op. cit.].

Burton Bledstein, The Culture of Professionalism: The Middle Class and the Development of Higher Education in America, New York (N. Y.), Norton, 1976.

Norbert Alter, « Théorie du don et sociologie du monde du travail », Revue du MAUSS, vol. n° 20, n° 2, 2002, pp. 263-285.

La philanthropie est, en un sens, une professionnalisation de la charité : l’abandon des cadres de la donation d’Ancien Régime et les débuts de la sécularisation ont profondément modifié le rapport au don entretenu par les sociétés occidentales. La philanthropie peut être vue comme une nouvelle expression de l’évergétisme antique, dans le cadre de l’économie de marché. Dans La philanthropie, Alexandre Lambelet la définit ainsi : « la philanthropie, telle que nous l’entendons ici, est l’affectation volontaire et irrémédiable d’un bien à une cause particulière d’utilité publique. Plus spécifiquement, elle se distingue de la charité par trois dimensions : elle est pro-active, délocalisée (nationale) et autonome29 ».

Elle apparaît (comme, en un sens, les structures de l’Église médiévale et moderne), comme un pouvoir cohabitant et parfois lieu d’opposition à la puissance publique. Nous avons déjà évoqué le fait que la philanthropie pouvait être lieu de contestation et que son émergence aux États-Unis dans le cours du XIXe siècle était liée à une volonté de limiter la puissance étatique pour sauvegarder les intérêts particuliers : un passage30 de La Démocratie en Amérique (I, 2, 4) de Tocqueville explicite clairement cette idée.

« Un gouvernement ne saurait pas plus suffire à entretenir seul et à renouveler la circulation des sentiments et des idées chez un grand peuple, qu’à y conduire toutes les politiques industrielles. Dès qu’il essaiera de sortir de la sphère politique pour se jeter dans une nouvelle voie, il exercera, même sans le vouloir, une tyrannie insupportable ; car un gouvernement ne sait édicter que des règles précises ; il impose les sentiments et les idées qu’il favorise, et il est toujours malaisé de discerner ses conseils de ses ordres. […] Il est donc nécessaire qu’il n’agisse pas seul. Ce sont les associations qui, chez les peuples démocratiques, doivent tenir lieu des particuliers puissants que l’égalité des conditions a fait disparaître. […] Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là. Parmi les lois qui régissent les sociétés humaines, il y en a une qui semble plus précise et plus claire que les autres. Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut que parmi eux l’art de s’associer se développe et se perfectionne dans le même rapport que l’égalité des conditions s’accroît ».

La philanthropie se différencie de la charité chrétienne telle qu’elle s’exerçait dans les sociétés d’Ancien Régime sur trois aspects. Elle n’est pas mise en place par des communautés solidaires préexistantes, elle devient anonyme, et elle est prise en charge par un corps professionnel spécialisé, qui se constitue petit à petit. L’action sociale n’a plus de dimension spécifiquement religieuse, mais se trouve régie par les méthodes rationnelles liées à l’industrialisation et aux modifications que cela entraîne sur le marché du travail. La philanthropie est un « répertoire d’action » politique et contestataire (selon la classification de Charles Tilly31) : « les élites détrônées par le “désétablissement religieux” autant que par la mobilisation politique du commun des mortels, se tournèrent vers la philanthropie et les associations volontaires comme alternative à la politique électorale32 ». La philanthropie repose alors sur les principes généraux du don, mais est principalement le fait de l’élite qui investit en faveur du changement social qui correspond à ses vues (comme par exemple les nouveaux philanthropes de la Silicon Valley).

Le don et l’entreprise

Sous-jacente à la question du don en entreprise se trouve également celle du soin du lien social au travail : voir par exemple Dominique Paturel, « L’éthique du care, soutien de l’intervention sociale en entreprise », Revue Interventions économiques, 51, 2014, [en ligne], Sur la question du don et de l’entreprise, voir également Jacques T. Godbout et Alain Caillé, L’esprit du don, La Découverte, 1992, chapitre 5.

Il y a quelque chose de paradoxal à chercher la place du don dans le monde de l’entreprise où, par excellence, les systèmes marchands prédominent. Comme l’a souligné Jean-Claude Michéa dans L’Empire du moindre mal, il n’y a cependant pas d’opposition entre d’un côté le monde « marchand », structuré par « les mécanismes équilibrants du Marché et du Droit moderne », et d’un autre la naïve charité ou (peut-être est-ce semblable) la fausse charité pleine d’intérêts plus ou moins dissimulés. Il l’analyse ainsi : « le Marché, le Droit (et l’État lui-même) constituent, en effet, des formes de socialisation nécessairement secondaires ». Il réfute l’idée selon laquelle l’intérêt seul pourrait faire fonctionner un système social en reprenant le paradigme du « dilemme du prisonnier » : « Aucun calcul rationnel, c’est-à-dire aucun calcul ancré dans la seule axiomatique de l’intérêt ne peut jamais permettre à des individus supposés égoïstes d’entrer d’eux-mêmes dans le cercle enchanté de la confiance et donc de s’accorder sur la solution qui serait la meilleure pour eux. […] Ainsi que le reconnaît l’économiste Ian O. Williamson, “une confiance fondée sur le calcul constitue une contradiction dans les termes” ».

Des modalités de calcul « non-rationnels » peuvent aussi être pris en compte pour ce qui est de l’entreprise. La réalisation d’un contrat implique toujours un certain délai et repose sur une forme de promesse : elle est donc toujours différée dans le temps. Le contrat demeure en attendant incomplet, et exige entre les contractants une « forme de coopération qui n’est ni mécanique ni solide ». Comme l’explique Norbert Alter33, la confiance est une forme que prend le don dans ce contexte : « si toutes les relations en organisation étaient stratégiques, uniquement stratégiques, mises en œuvre pour obtenir un avantage, le plus souvent au détriment de l’autre, on ne pourrait pas « faire organisation », personne n’acceptant de renoncer à des avantages au profit d’un intérêt collectif, et personne ne faisant suffisamment confiance à l’autre pour trouver de bonnes raisons de coopérer. Cela explique largement la pérennité des relations et de la confiance malgré la présence de stratégies égoïstes et des trahisons ». Le système de l’entreprise (travail, emploi, salaire) s’apparente donc au « phénomène social total », ce qui suppose qu’y soient intégrés, outre des éléments directement propres au travail, des dimensions affectives, des projets, du civisme… »

L’auteur mentionne plusieurs éléments en ce sens, qui touchent notamment à la relation employeur/employé. Celle-ci ne fonctionne pas selon une stricte équivalence, mais selon un système « d’endettement mutuel » : les salariés « donnent » leur contribution active au fonctionnement de l’atelier ou de l’entreprise pour que les directions soient amenées à « donner à leur tour » l’autonomie. C’est ainsi la situation d’endettement mutuel qui permet la coopération et l’efficacité, bien plus que la négociation conçue comme un moyen de gérer des intérêts bien connus de part et d’autre, et défendus de manière optimisatrice ». L’auteur prend ensuite l’exemple du « renvoi d’ascenseur », des « coups de main » : pour cela, la « réciprocité de l’échange est différée, sans délais précis », « l’échange est ininterrompu car il ne s’agit pas d’un moment particulier, la structure sociale assurant l’existence de ces formes de coopération », et, enfin, « l’échange ne fonctionne pas suivant le registre de l’équivalence (je te donne ce que je te dois), mais selon le principe de l’endettement mutuel (on est dans une relation de réciprocité permanente) ». L’analyse du monde du travail permet ainsi de voir comment les structures marchandes sont toutes imbriquées dans des logiques de don : « l’idée selon laquelle le cycle du don/contre-don engage un endettement mutuel explique bien mieux la coopération que la contrainte ou le contrat35 ». Finalement, que ce soit en entreprise ou dans tout autre cadre, le geste du don recèle une beauté particulière lorsqu’il est le premier mouvement d’une relation : en ce sens, il est un pari qui n’aboutit pas nécessairement à un cycle d’échange, si l’autre parti n’accorde pas de réponse. Norbert Alter cite alors Georg Simmel (Les Pauvres, 1998) : « Ce n’est que quand nous sommes les premiers à accomplir le don que nous sommes libres, et c’est la raison pour laquelle il y a, dans la manifestation initiale qui ne se fait pas par remerciement, une beauté, une spontanéité de l’offrande, un surgissement, un épanouissement à destination de l’autre, à partir, en quelque sorte, du virgin soil de l’âme ».

Quelles structures pour donner aujourd’hui ?

Place des fondations et types d’État-providence35

Gosta Esping-Andersen, Les Trois mondes de l’État-providence, Paris, PUF, 1990. Voir aussi Francis Charhon, La Philanthropie. Des entrepreneurs de solidarité, Paris, Fondapol, mai 2012 [en ligne].

Voir Alexandre Lambelet, op. cit.

Bruno Palier, « Les évolutions des systèmes de protection sociale en Europe et en France. Une perspective institutionnelle comparée », Pouvoirs, 82, 1997, p. 160-161 ; Christelle Mandin et Bruno Palier « L’Europe et les politiques sociales : vers une harmonisation cognitive des réponses nationales », dans L’intégration européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p. 255-285 cité par Alexandre Lambelet.

Charles Sellen et Anna Maheu, « L’activité philanthropique reflète la participation civique à la démocratie aux États-Unis », La Fonda, Tribune Fonda n° 259, septembre 2023 [en ligne].

European Foundation Center, Comparative Highlights of Foundation Laws: the Operating Environment for Foundations in Europe, Bruxelles, EFC, 2011.

Nous l’avons rapidement évoqué : le don est vu comme un complément, voire comme un concurrent potentiel de l’action redistributrice de l’État. Dans le contexte occidental des États-providence corrélés à l’économie de marché, le don prend une place particulière selon les spécificités de chaque modèle. À plusieurs formes d’État-providence correspondent ainsi plusieurs structurations du mode de don36 :

– Un modèle libéral (anglo-saxon) aux États-Unis et au Royaume-Uni, où dépenses publiques peu importantes et large secteur non lucratif ;

– Un modèle social-démocrate (scandinave, en Suède par exemple) : l’État finance et fournit les services en matière d’État social, étroit espace disponible pour les organisations à but non lucratif ;

– Un modèle corporatiste (rhénan) : l’État est fort mais il est contraint de faire cause commune avec des organisations à but non lucratif qui l’avaient précédé pour instaurer l’État social. Cela implique un retrait partiel de l’État, et évite les demandes radicales en matière sociale ;

– Un modèle étatique (latin, méditerranéen) : l’État garde la main sur l’ensemble, mais sans être l’instrument de la classe ouvrière comme chez les sociaux-démocrates.

En France par exemple, la philanthropie reste pour une large part l’affaire de l’État ; celui-ci a des places réservées dans les conseils de fondation, et conçoit la philanthropie comme un acteur de stratégie d’action publique ; par exemple, la Fondation de France qui doit participer au financement de la création du ministère de la Culture.

Les acteurs du don sont favorables à une libéralisation du système puisqu’un système plus libéral incite au don. Il y a donc la volonté chez les acteurs de la philanthropie de reculer l’État-providence, ou du moins à en limiter les prérogatives, et les structures du don sont un levier d’action parmi d’autres pour diminuer la part des missions publiques dans la protection sociale des familles et de la société civile37.

L’économiste Charles Sellen38 explique qu’il y a – encore aujourd’hui – une grande différence de perception de la philanthropie entre la France et les États-Unis. Selon lui, la philanthropie est facilitée aux États-Unis par une culture du don et du contre-don très installée, qui a cependant tendance à s’éroder du fait de l’appauvrissement et d’un certain repli sur soi des classes moyennes. Le don des plus riches demeure une constante « parce qu’il est considéré comme moralement et socialement inacceptable de ne pas redonner quelque chose à la société lorsqu’on a réussi financièrement ». On retrouve ainsi une forme contemporaine de l’évergétisme, de plus associée à une conscience du politique plus « patriote » malgré le multiculturalisme et une place plus importante du religieux. En France, les donateurs sont mieux répartis selon les classes sociales : les riches, assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), considèrent qu’ils font un effort suffisant par l’impôt et ne profitent pas du dispositif avantageux du don sur l’IFI : la philanthropie joue un rôle beaucoup moins important dans la vie démocratique car l’État est considéré comme l’acteur principal de l’égalisation des conditions, tandis que les religions, leviers important de la générosité, sont théoriquement confinées à la vie privée. Les divergences de modèle au sein même de l’Union européenne posent la question de la possibilité d’une européisation des structures, qui permettraient une certaine unification39.

En France, l’histoire des fondations est récente

Nathalie Birchem, « La Fondation de France, poids lourd de la philanthropie à la française », La Croix, 11 mars 2019 [en ligne].

Arthur Gauthier et Laurence de Nerveaux, « L’état de la recherche sur le don en France », Essec Business School et Fondation de France, décembre 2015 [en ligne] ; et Pierre Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 95-99.

La Fondation de France

En 1969, sous l’impulsion du général de Gaulle et d’André Malraux et à partir d’un rapport de Michel Pomey, la Fondation de France est instituée : il s’agit de « créer un outil pour mobiliser la générosité libre au service de l’intérêt général », comme l’explique la directrice générale, Axelle Davezac40. Les fondations sont alors très peu développées (on en compte 250, contre 15.000 aux États-Unis). La difficulté de la France, selon Pierre Rosanvallon41, vient du fait que la démocratisation passe par l’abrogation du système féodal et par le rejet des corps intermédiaires : l’État doit produire la nation, et le don est perçu comme un concurrent potentiel à cette construction.

Depuis sa création, la Fondation de France, en s’appuyant sur des bénévoles, a ainsi servi de point d’appui important sur de nombreux sujets, répartis selon 32 programmes d’action : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance, le rapport entre l’homme et l’environnement. Constatant par exemple la nécessité d’actions en faveur de la protection de l’environnement, elle finance des actions sur cette thématique dès les années 1970 ; ayant perçu les carences de la prise en charge des personnes âgées, elle participe dans les années 1980 à l’émergence des soins palliatifs, encore très sous-dotés de nos jours. Plus récemment, la Fondation participait au recueil des dons pour la restauration de Notre-Dame de Paris, à hauteur de 25 millions d’euros.

Qui donne et pourquoi ?

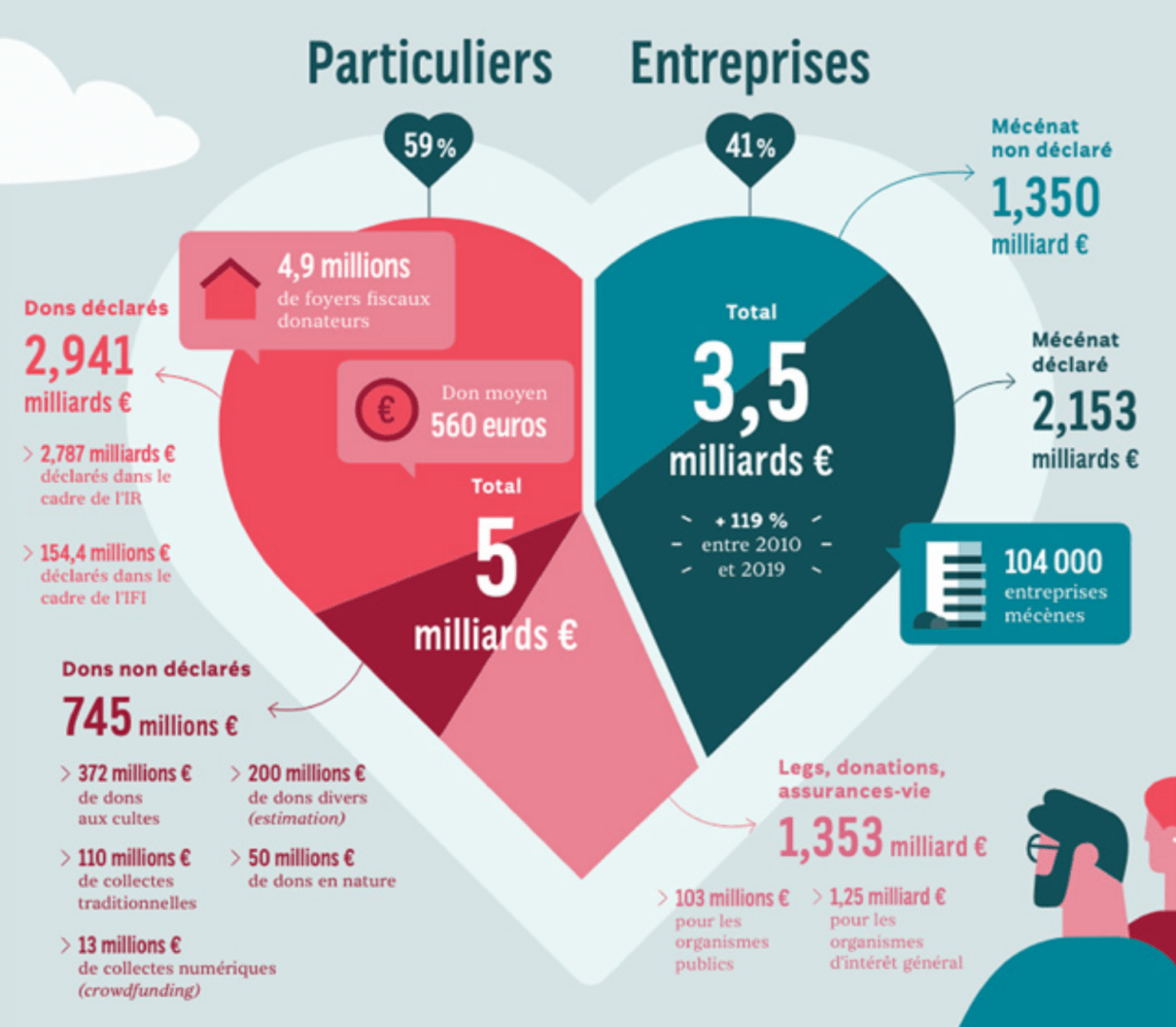

La Fondation de France publie régulièrement les chiffres du don en France : pour 2019, trois éléments principaux sont relevés quant à l’origine des dons42 :

– une progression du montant global des dons des particuliers, malgré le nombre de donateurs en baisse : sont déclarés près de 2,9 md€ en 2019 (alors qu’environ 5 md€ de dons sont effectués, ce qui est dû au fait que les Français ne déclarent pas nécessairement les dons). La croissance relative est portée par les plus aisés et les plus âgés ;

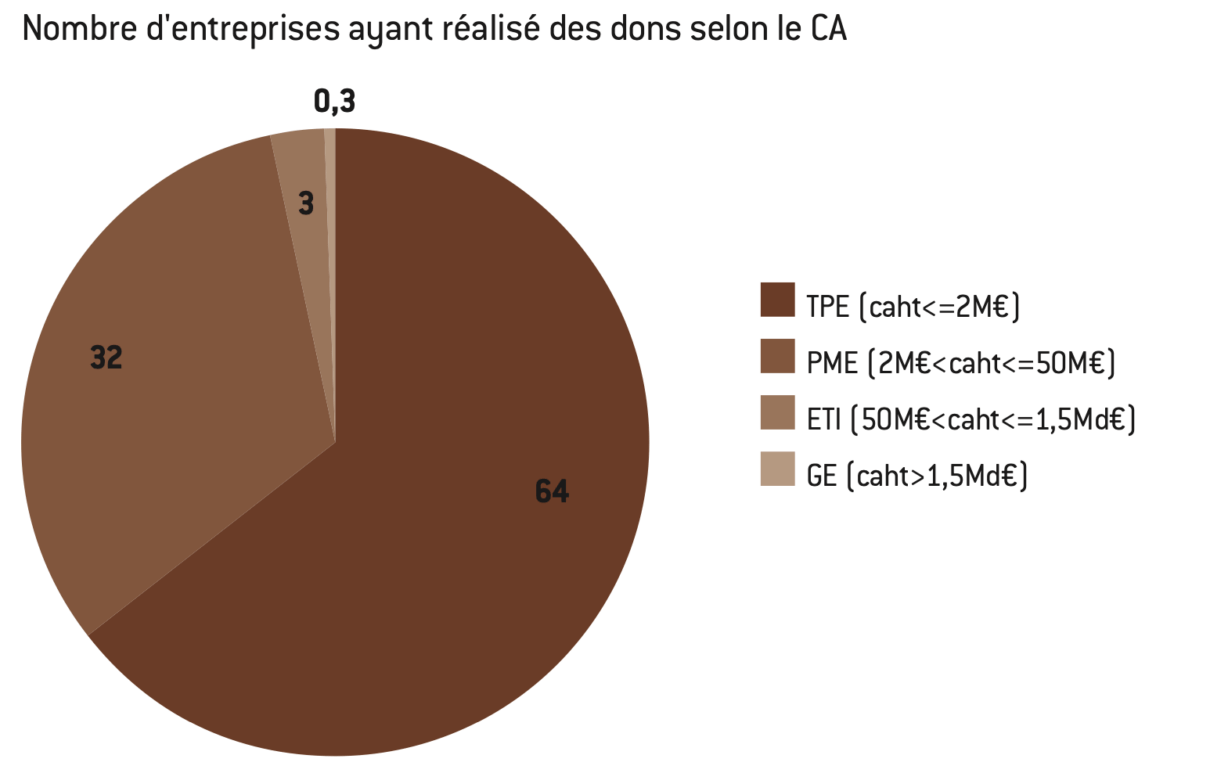

– une forte croissance du mécénat d’entreprise, particulièrement marquée par les petites entreprises : on compte alors plus de 3,5 md€, avec 46% des dons issus de petites entreprises ; le rapport de l’Observatoire de la philanthropie note que le nombre de très petites entreprises déclarant des dons a été multiplié par quatre entre 2010 et 2018 : elles représentent deux entreprises mécènes sur trois ;

– des libéralités en hausse : 1,35 md€ sont rassemblés au titre de legs, de donations, d’assurances-vie. Plusieurs grandes ONG en sont bénéficiaires, notamment des associations catholiques (Apprentis d’Auteuil, Secours catholique…).

Nombre d’entreprises mécènes et montant du mécénat par chiffre d’affaires (CA) en 2018 (en %)

Source :

« Panorama national des générosités. 2ème édition », Observatoire de la philanthropie, Fondation de France, 2021 [en ligne].

Nathalie Birchem, op. cit.

Les dons ne constituent qu’une faible part (4 à 5%) du revenu des 1,35 million d’associations, qui sont parmi les principaux destinataires des dons particuliers en France : 45% des Français sont membres d’une association, et 32% sont des bénévoles actifs ; le don ou le bénévolat ne sont ainsi pas seulement le fait des plus aisés ; don et bénévolat constituent néanmoins un mode d’action très répandu, d’autant plus si l’on prend en compte les dons adressés aux fondations ou aux organismes publics. Ainsi, le secteur social, médicosocial et de la santé concentre 40% des dons, les religions 23% et 19% vont à l’éducation et à la recherche.

Les structures et les modes du don

Après la création et le développement de la Fondation de France, une structure juridique se met peu à peu en place pour favoriser les dons financiers. En 1987, une première loi est spécifiquement dédiée aux fondations.

Les fondations ont doublé leurs effectifs depuis 2001, tandis que 2000 fonds de dotation ont vu le jour au début des années 2010, ce qui marque un net essor du système. L’argent des fondations qui devient alors un marché économique à part entière : cela permet par exemple une diversification des activités pour les entreprises bancaires, et fait l’objet de législations spécifiques.

À la fin des années 1980, la France abandonne le modèle d’une déduction des dons effectués du revenu imposable, comme aux États-Unis et en Suisse, et choisit un système reposant sur la réduction d’impôt équivalente à un pourcentage du don. La loi Aillagon de 2003 structure la fiscalisation des dons, et y incite fortement : les Français qui effectuent un don bénéficient d’une réduction d’impôt équivalente à 66% de la valeur du don dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur. Cela repose sur l’idée que l’on peut contribuer au bien public non seulement par l’impôt, mais aussi par le don. Comme le souligne Axelle Davezac, cette incitation au don a produit une hausse sensible des revenus qui y sont liés43.

Plusieurs modes de collecte ont été mis en place : le publipostage, les quêtes sur la voie publique (162 millions d’euros), les collectes en ligne (80 millions d’euros en 2019 pour le crowdfunding).

Le don dans le judaïsme

Traduction de Henri Meschonnic, in Gloires, 2001, éd. Desclée de Brouwer.

1– Le don est cette abondance bénéfique, dont la notion fonde l’éthique biblique, et par suite la culture juive, qui s’en inspire au plus près depuis le commencement de son élaboration antique, il y a plus de trois mille ans. Plus près de nous, le philosophe juif Maïmonide de Cordoue, dans son Guide des perplexes du XIIe siècle, traduit de l’arabe par Salomon Munk au XIXe siècle, définit au livre III, 54, le mot d’hébreu biblique Hessed comme « un excès de libéralité », un don gratuit « à qui on ne doit absolument rien ». Cette bonté est donc d’abord par excellence celle du Dieu de la Bible envers son peuple : celle « des bienfaits de Yhwh » envers « la Maison d’Israël » (Isaïe 63:7). Élargissant cette formulation prophétique jusqu’à son sens cosmique monothéiste, Maïmonide ajoute que « c’est par la bonté divine que le monde a été construit », interprétant ainsi la formule laconique du Psaume 85:3 : « ‘olam ‘hessed ibané », selon une lecture suivie par la fameuse King James Version anglaise du XVIe siècle : “the world is built by love”. En outre, comme en hébreu le mot « monde » : ‘olam, est une durée plutôt qu’un espace, cette « construction » est une création continuée, celle de la « bonté » absolue du Dieu toujours en acte de Spinoza, par laquelle le monde subsiste et se renouvelle, et dont provient la notion de « durée créatrice » chère à Bergson.

2– Cette exégèse médiévale de Maïmonide ouvre la voie à l’humanisme moderne, à partir de ses fondements antiques. Car, pour les hommes, être créés « à l’image de Dieu », selon la formule de Genèse 1:26, c’est être capables de participer de cette divine générosité, de cette gratuité susceptible d’élever l’espèce humaine de la soumission à la nécessité physique naturelle répétitive, à la liberté morale créatrice. Hannah Arendt a insisté, de nos jours, dans son beau livre sur la condition humaine, sur ce passage, par la civilisation matérielle et la culture, de la nécessité à la liberté. Elle rappelle que « le travail libère du travail », selon la formule de Karl Marx, qu’il peut nous délivrer de l’asservissement aux contraintes répétitives de la satisfaction des besoins naturels, par l’inventivité du progrès technique et de l’automation. Et cette délivrance peut ouvrir la voie au loisir des activités libres et créatrices, grâce auxquelles un monde proprement humain se bâtit dans la durée. L’humanisme moderne appelle tous les hommes à cette œuvre commune, contre les pratiques esclavagistes, qui réserveraient à une élite arrogante les privilèges de la culture et de l’action libre.

3– Cet humanisme moderne est ainsi en filiation avec l’éthique biblique. Le rituel de la Pâque juive, qui évoque le récit biblique de l’Exode, celui de la fuite du peuple hébreu asservi hors de l’oppression impériale pharaonique, est étroitement lié à l’exigence éthique et politique du passage de la servitude à la liberté : le mot passage est le sens même du mot hébreu « pessa’h », translitéré « Pâque » en français, et traduit par « Pass over » en anglais. De même, la prescription rituelle du repos sabbatique, inscrite dans le Décalogue en Exode 20, ordonne le labeur des six jours de la semaine de travail vers son dépassement libéral, un septième jour de trêve, de mise à distance des nécessités, des intérêts et des passions, un jour de gratuité, de pur Hessed, comme un Noël hebdomadaire. Déjà, au début du récit de la Genèse, la création du monde en six jours aboutit à l’apparition de la liberté humaine en puissance, qu’il appartient aux hommes eux- mêmes de faire passer à l’acte, au cours du « Jour » de leur Histoire, par l’éveil de leur conscience, selon le mot de Hegel. De cette éthique du don proviennent ensuite bien des prescriptions bibliques, pratiques et hautement symboliques, comme la libération antique des esclaves pour dette au bout de six ans, la jachère agricole de la septième année, et le Jubilé qui impose, tous les quarante-neuf ans, l’application d’une loi agraire de redistribution des terres, évoquée plaisamment par Goscinny dans son album de Lucky Luke : Ruée vers l’Oklahoma , mais qui anticipe le grand sérieux des lois antitrust, et de toute l’éthique sociale et politique de la libre concurrence. L’éthique biblique fonde ainsi la dualité moderne libérale de la création de richesses par la liberté d’entreprise régulée, et de la justice sociale par la redistribution : une « économie sabbatique », dit Raphaël Draï.

4– C’est pourquoi les Juifs ont été prédisposés historiquement, depuis des siècles, par leurs traditions propres, à l’accueil et à la promotion des aspects généreux de la modernité. Ils en ont bénéficié eux-mêmes grâce à leur émancipation individuelle et nationale, et ils ont contribué à en développer universellement les bienfaits. Ils sont aussi, hélas, – et jusqu’à aujourd’hui – les premiers à souffrir gravement du refus réactionnaire de cet esprit moderne de liberté et de justice, certes puissant et prometteur, mais aussi ambitieux et fragile. D’une part, l’esprit de cette éthique biblique, d’origine juive, a donc largement contribué à celui de la Déclaration universelle des droits de l’homme, rédigée à Paris, en 1948, par une équipe cosmopolite de brillants juristes, réunie par Eleanor Roosevelt et René Cassin. Mais d’autre part, l’opposition à cet esprit libéral, qui alimente d’emblée la haine des Juifs, reste vive, partout où les institutions et l’éducation qui en permettraient la réalisation effective font défaut. Cependant, c’est le propre d’une éthique du don que de viser toujours à nouveau le dépassement des impuissances historiques, par le refus du renoncement, et de la soumission irrationnelle à la fatalité. Certes, les malheurs collectifs et individuels reviennent et se répètent, selon l’adage de L’Ecclésiaste 1:9 : « Rien de nouveau sous le soleil ». Tout change et rien ne change : l’esprit de domination et le goût de la servitude se ravivent à l’occasion de chaque faillite du droit et des mœurs. Rien n’est durablement acquis sans efforts à renouveler. Mais c’est précisément cet esprit de renouvellement qui est à cultiver, par l’éducation et la culture, comme y invite magistralement la vision d’Ézéchiel 37, celle de la « résurrection des morts », annonçant au vIe siècle, le retour d’exil des Judéens déportés à Babylone, et leur reconstruction de la ville et du Temple de Jérusalem, narrée dans les Livres d’Ezra et de Néhémie.

5– En hébreu biblique, on nomme « chinouï » ce changement qui ne change rien, et par lequel une oppression tyrannique succède tristement à une autre, aujourd’hui comme autrefois. Mais on nomme « hiddouch », au contraire, l’action créatrice qui renouvelle fructueusement les choses humaines. Il y a eu bien des réformes et même des révolutions réussies et durables, collectives et individuelles. Hannah Arendt a fait l’éloge de la Révolution américaine, dont Michael Walser a montré les liens avec l’éthique biblique. Après celles de la Suisse et des Pays-Bas, les révolutions anglaise et française ont assuré des acquis modernes indéniables, et non sans filiations bibliques, malgré leurs errements. Il en est bien d’autres, étonnantes comme la réparation allemande de l’échec de Weimar à Karlsruhe, grandioses comme l’accès de l’Inde à la démocratie avec Nehru, ou discrètes mais exemplaires, comme la réussite du Costa Rica. Dans le récit biblique et ses commentaires, Abraham est le personnage fondateur qui incarne la notion de ce Hessed, de cette générosité, qui ouvre une voie d’avenir linéaire vers un horizon d’humanité universelle, un « horizon téléologique », selon le mot de Husserl dans sa conférence de Vienne de 1935, en rupture avec le malheur du temps cyclique de l’oppression. Après son fameux « départ » vers le lointain, dans le récit de Genèse 12, Abraham aura en effet pour vocation d’être une bénédiction pour « toutes les familles de la terre ». Selon la tradition, « sa tente était ouverte des quatre côtés », pour mieux pratiquer l’hospitalité. Le récit biblique le montre agissant ainsi en Genèse 18, dans son accueil sans réserve des trois passants angéliques, puis dans sa défense pathétique des éventuels Justes de Sodome, qu’il demande à la justice divine de distinguer des malfaisants, et d’épargner. Cette générosité d’inspiration biblique est un thème omniprésent de l’œuvre de Victor Hugo, chantre de l’espoir moderne. Et le philosophe Jacques Derrida a insisté de nos jours, sur le caractère fondamental de cet altruisme, à la suite des développements d’Emmanuel Levinas, dès Totalité et infini, et dans toute son œuvre, sur la bonté et l’éthique de la responsabilité pour autrui, qui fait de chacun de nous comme « l’otage » du prochain dans le besoin.

6– Mais la générosité ne suffit pas, sans lucidité rationnelle, à établir effectivement la justice. Joseph, l’homme probe et lucide, qui a si bien inspiré le romancier Thomas Mann, est, dans le récit de la Genèse, le descendant d’Abraham, qui réalise la bonté de son aïeul grâce à sa pensée claire et ses actions sagaces, et assure à la vaste Égypte prospérité et régulation. À la manière moderne de Descartes et de son siècle, l’éthique juive se distingue ainsi de la morale stoïcienne antique, par son sens d’une histoire humaine linéaire inventive, que le naturalisme stoïcien n’atteint pas, si admirable soit-il ; elle se distingue aussi de l’exaltation chrétienne, par son exigence rationnelle de justice humaine, comme le souligne Renan dans sa belle Conférence sur le judaïsme. Si le Hessed est donc la première vertu de l’éthique juive, il n’en est pas la dernière. La finalité du don gratuit, à l’origine des vertus chrétiennes de miséricorde et de charité, n’est pas seulement, dans l’éthique juive, le salut de l’âme promis par les Épîtres aux Corinthiens de Paul, mais la réalisation effective de la paix sur terre, comme elle est « aux Cieux ». La fameuse prescription de « l’amour du prochain », de Lévitique 19:18, qui vise à faire de chacun « le gardien de son frère », contrairement au Caïn fratricide de Genèse 4:9, ne dispense pas du civisme qui peut seul en assurer l’effectivité. La morale ne peut rien sans la politique. À la fin de son traité Du contrat social, en IV, 8, Jean-Jacques Rousseau, suivant en cela Machiavel, met en garde contre l’irresponsabilité civique à laquelle conduirait une exaltation exclusive de la charité, et définit les Juifs, dans ses Fragments politiques, comme les « vrais citoyens ».

7– La Loi de Moïse, certes fondée sur la bonté, vise ainsi à bâtir une citoyenneté responsable, capable d’établir la paix, celle d’un monde humain libre, paritaire, pluraliste et solidaire, animé par une concorde durable, évoquée par la statue d’Isaïe d’un sculpteur russe, dans le jardin de l’ONU à New-York. La paix, en hébreu : chalom, suppose la justice : tsedaqa, qui suppose la vérité : emet, qui suppose la bonté : hessed. « bonté et vérité se sont rencontrées, justice et paix se sont embrassées », Psaume 85:1144. Dans la Genèse, le récit biblique des quatre générations de la construction de la famille d’Abraham et de Sarah narre donc le passage de leur générosité à l’intelligence de Joseph, récit inculquant aux Juifs et à leurs amis, le goût des vertus morales et intellectuelles. Il en résulte, dans l’Exode, la justice des lois de Moïse, dont le dieu se révèle à lui comme celui de ses pères. Mais les promesses des pères ne sont accomplies, dans le récit biblique, qu’à la suite de la longue aventure qui mène à l’inauguration du Temple de la Paix, par le roi Salomon à Jérusalem, sur la colline de Sion, au Livre des Rois, I:8. Il y fut érigé réellement au Xe siècle, comme un premier humble phare de la paix universelle, proposée à toutes les nations, par-delà les millénaires d’errements encore à venir :

« paix pour le lointain paix pour le proche

dit Yhwh – je vais le guérir –

mais les malfaisants : la mer qui remue

impossible de la calmer

et ses eaux remuent fange et vase –

pas de paix, dit mon Dieu, pour les malfaisants ».

Isaïe 57:19-21, traduction de Pierre Alfieri et Jacques Nieuviarts, La Bible, Bayard, 2001.

Le don en islam

Le don dans le droit et le vocabulaire islamiques

Nous citerons le Coran dans la traduction de Blachère.

Théologien et juriste de la fin du XIe siècle, extrêmement influent.

Christian Décobert, Le mendiant et le combattant. L’institution de l’islam, Paris, Le Seuil, 1991.

Jonathan Benthall, « Charité », Open Encyclopedia of Anthropology, [2018], 2023.

Lorsqu’il est question de don en islam, c’est aux notions de zakat, de waqf et de sadaqa qu’on peut penser. Cette liste est d’emblée problématique : si zakat comme sadaqa sont généralement traduits par aumône en français, cette traduction est discutable pour ce qui est de la zakat. Celle-ci se présente bien comme un don, mais au caractère obligatoire. On peut tout aussi bien la traduire comme dîme. Cela pose une difficulté pour qui veut définir le don par son caractère volontaire.

Or, la zakat est une institution suffisamment importante pour qu’il soit difficile de l’écarter lorsqu’il est question du don en islam, puisqu’elle figure parmi les « cinq piliers » de cette religion. De plus, il y a une certaine porosité lexicale entre la zakat et la sadaqa, qui elle désigne le don libre. Le Coran désigne ainsi la zakat comme une sadaqa par endroits (par exemple, Coran 9:60 : «“Les aumônes” sont seulement pour les besogneux, les pauvres, ceux œuvrant pour elles, ceux dont les cœurs sont ralliés, ainsi que pour les esclaves, [pour] les débiteurs, [pour la lutte] dans le Chemin d’Allah et pour le voyageur. Imposition d’Allah ! Allah est omniscient et sage45 ». Le terme que Blachère traduit par aumônes ici est sadaqat, dans un verset qui porte bien sur la zakat, puisqu’il consiste en une liste des bénéficiaires, alors que la sadaqa peut être faite à n’importe qui).

De même, dans l’usage courant, on parle, pour l’aumône devant être versée à l’occasion de la fête de l’Aïd, tantôt de la zakat el fitr, tantôt de la sadaqat el fitr. Cela démontre bien que dans la pensée islamique, l’aspect constitutif du don ne réside pas dans son aspect libre. Si le don se distingue de l’échange marchand, c’est plutôt parce qu’il manifeste l’obéissance à la loi divine.

La zakat

On peut en distinguer deux espèces, à savoir la zakat el mal, don annuel d’un certain pourcentage de l’épargne au-delà d’un certain niveau de richesse, et la zakat al fitr : censée permettre de constituer le repas de l’Aïd pour les plus démunis, à la fin du jeûne du Ramadan.

La zakat el mal prit une physionomie la rapprochant beaucoup d’un impôt dans l’Empire islamique : on parle d’une contribution non volontaire, dont les taux sont fixes. Pour autant, elle n’est jamais comprise comme telle mais toujours sous le prisme du don. Ainsi est-elle décrite par Al-Ghazali46 dans son ouvrage Ihya Ulum el Din (Vivification des sciences de la foi) comme permettant de se purifier de son avarice et de rendre grâce à Dieu pour les biens qu’il a accordés.