Qui paie ses dettes s'enrichit

Introduction

La dette en 2019: une exception française ?

La réduction des autorités au choc sanitaire

Politiques d’offre

Politiques de gestion de la demande

Production et inflation : quel scénario de sortie de crise ?

L’évolution de la production : en forme de V, de W ou de U ?

Évolution de l’inflation : un accident de parcours en 2020 ?

De nouveaux défis pour la contrainte de liquidité ?

Quelle sera l’ampleur de la détérioration des finances publiques ?

Quel rôle pour des dispositifs d’innovation financière ?

Gérer la contrainte de soutenabilité : faut-il respecter ses engagements ?

Respect des engagements

Mise en cause des engagements

Un court terme difficile pour les entreprises, un moyen terme favorable aux banques ?

Impact de la crise sanitaire à court-moyen terme

Impact à moyen-long terme des politiques budgétaires et monétaires

Conclusion

Résumé

Les interrogations sur l’utilité de rembourser ses dettes se sont récemment multipliées dans les débats publics. Cette note montre que payer ses dettes permet en fait d’éviter des coûts importants par ailleurs. Elle s’ouvre par un constat : en France, entre 2009 et 2019, les deux secteurs, privé et public, se sont davantage endettés. Si la situation n’est pas pour autant devenue grave, notre pays fait toutefois figure d’exception parmi les grandes économies développées. La note explore ensuite les perspectives. Un gonflement des ratios dette/produit intérieur brut (PIB) est en train de se produire en 2020, notamment pour les agents publics. Sauf dans le cas de certaines économies émergentes, la probabilité que les États ne puissent pas accéder aux marchés reste toutefois généralement faible.

Des voix se sont pourtant élevées pour proposer d’alléger le poids de la dette par divers subterfuges faisant souvent intervenir la banque centrale. Il s’agit là d’une illusion dangereuse. Plutôt que de s’engager dans un jeu d’apprenti sorcier, il paraîtrait plus raisonnable, là où la dette publique a atteint des niveaux très élevés, de la maîtriser par les mécanismes traditionnels d’ajustement. Les agents privés devront adapter leur gestion de patrimoine au changement de contexte. Dans le sillage de la crise sanitaire, l’accès au crédit bancaire devrait devenir plus difficile aux entreprises et aux ménages. Au-delà, deux scénarios contrastés sont envisagés. Le premier, qui repose sur la mise en œuvre de politiques d’ajustement dans les pays les plus endettés doublées de réformes structurelles, conduit à privilégier les actions. Dans le second scénario, avec une inflation au niveau des années 1950-1970, le recours à l’endettement bénéficie aux plus riches.

Christian Pfister,

Université Paris-I- Panthéon-Sorbonne et Sciences Po .

Natacha Valla,

École du management et de l’innovation, Sciences Po.

Dette publique : la mesurer, la réduire

Réduire notre dette publique

Qui détient la dette publique ?

Réduire la dette grâce à la Constitution : créer une règle budgétaire en France

Dette publique, inquiétude publique

Crise bancaire, dette publique : une vue allemande

Introduction

Cette note commente essentiellement les endettements bruts.

L’idée que l’on pourrait s’enrichir en payant ses dettes relève apparemment du paradoxe : en remboursant, un débiteur réduit seulement la taille de son bilan, la diminution de ses exigibilités au passif étant compensée par celle de sa trésorerie à l’actif. Pourtant, en théorie de la finance comme dans la gestion courante, il est admis que les créanciers exercent une surveillance sur leurs débiteurs et recherchent une compensation aux risques qu’ils encourent. Le fondement de la discipline de marché est ainsi qu’un débiteur, lorsqu’il s’expose à un risque accru, se voit imposer des primes de risque plus élevées. Si sa situation continue à se dégrader, il peut même se trouver dans la position où l’on ne veut plus lui prêter davantage ; il est alors privé d’accès au crédit. Alors que la crise du Covid-19 se traduit par une progression sensible de l’endettement des administrations publiques et des entreprises, les interrogations sur l’utilité de rembourser ses dettes se sont multipliées dans les débats publics. Cette note montre que payer ses dettes permet en fait d’éviter des coûts importants. Elle s’ouvre par un constat : en 2019, dans la plupart des grandes économies, le secteur privé avait réduit son endettement 1 par rapport à la situation qui prévalait dix ans plus tôt, alors que la crise financière mondiale était à son pic ; à l’inverse, au cours de la même période, les dettes publiques s’étaient le plus souvent alourdies. En France, les deux secteurs, privé et public, se sont davantage endettés, sans pour autant que la situation devienne grave sur un front comme sur l’autre.

Notre note explore ensuite les perspectives. En raison des mesures de politique publique prises à l’occasion de la crise sanitaire, le recul de l’activité économique et le soutien budgétaire à cette dernière vont occasionner un gonflement des ratios dette/produit intérieur brut (PIB), notamment pour les agents publics. Sauf dans le cas de certaines économies émergentes, la probabilité que les États ne puissent plus accéder aux marchés reste toutefois généralement faible. Dans ce contexte, ce n’est pas dans la perspective d’un meilleur accès au crédit que des dispositifs d’innovation financière pourraient se révéler particulièrement utiles, qu’il s’agisse de l’émission de dette perpétuelle ou même de celle d’eurobonds.

Au cours des derniers mois, des voix se sont pourtant élevées pour proposer d’alléger le poids de la dette par divers subterfuges faisant souvent intervenir la banque centrale. Il s’agit là d’une illusion dangereuse. Les mécanismes qui impliquent le bilan de l’autorité en charge d’émettre la monnaie et d’en garantir la valeur et la viabilité sont complexes. Un défaut souverain sur les titres que détient la banque centrale qui lui serait imposé ou un renoncement à créance délibéré de la part de cette dernière, là où c’est possible, auraient des conséquences mécaniques sur les transferts de la banque centrale à l’État, donc sur le contribuable. En outre, ces stratagèmes auraient des conséquences monétaires, potentiellement très graves, sur l’inflation. Toutefois, de même qu’il n’est pas possible de dire à partir de quel moment la dette publique devient insoutenable, on ne peut garantir à partir de quel seuil de détérioration du bilan de la banque centrale l’inflation s’accélérerait. Plutôt que de s’engager dans un jeu d’apprenti sorcier, il paraîtrait plus raisonnable, là où la dette publique a atteint des niveaux très élevés, de la maîtriser par les mécanismes traditionnels d’ajustement, tout en minimisant le coût de ces politiques grâce à l’adoption de mesures structurelles.

Les agents privés devront adapter leur gestion de patrimoine au contexte de fort endettement et à sa valorisation fortement affectée par l’action publique. Dans le sillage de la crise sanitaire, l’accès au crédit bancaire devrait devenir plus difficile aux entreprises et aux ménages. Au-delà, deux scénarios polaires sont envisagés. Le premier repose sur la mise en œuvre de politiques d’ajustement dans les pays les plus endettés, doublées de réformes structurelles. Les placements des agents privés devraient alors privilégier les actions et les fonds propres. Dans le second scénario, avec des niveaux d’inflation comparables à ceux des années 1950-1970, les agents privés capables d’accéder au crédit seraient particulièrement bien placés pour profiter de l’appréciation des actifs réels. En revanche, les acteurs les plus contraints en liquidité et dont les actifs financiers sont essentiellement monétaires, donc les plus pauvres, seraient largement perdants.

Afin de porter un regard raisonné sur les propositions d’effacement de la dette, notamment publique, cette note commence par dresser un constat sur la dette en 2019, au regard des évolutions constatées dans les grandes économies au cours des dix années précédentes (partie I). La réaction des autorités à la crise sanitaire sur le plan économique est ensuite présentée (partie II), afin d’évaluer comment pourrait s’effectuer la sortie de cette crise (partie III). Au centre des interrogations, la gestion de la dette publique est analysée dans une perspective de court terme, celle de la contrainte de liquidité, donc de l’accès au crédit (partie IV), puis dans une perspective de moyen-long terme, celle de la contrainte de soutenabilité, donc de l’accès à l’épargne (partie V). Pour terminer, sont abordées les conséquences pour les agents privés, pour leurs décisions d’investissement comme pour leur quotidien, des choix de politique économique effectués pour satisfaire ces deux contraintes (partie VI).

La dette en 2019: une exception française ?

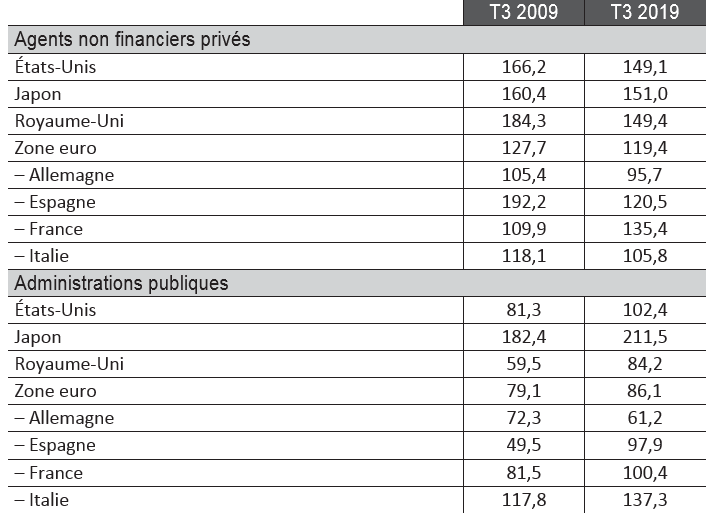

Comme le montre le tableau page suivante, entre ce que l’on a appelé la crise financière mondiale (Global Financial Crisis ou GFC) et la crise sanitaire liée au Covid-19, l’évolution française se singularise parmi celles des autres grandes économies développées sur deux points :

- s’agissant des agents non financiers privés (ménages et sociétés non financières), les taux d’endettement ont généralement suivi une tendance baissière alors que celui de la France augmentait, devenant par exemple supérieur à celui de l’Espagne depuis 2018. Chez nos partenaires, ces évolutions traduisent principalement une baisse de l’endettement des ménages, notamment en raison de remboursements nets de crédits immobiliers. En niveau, les taux d’endettement anglais et américain sont certes supérieurs au niveau français, mais il s’agit dans les deux cas d’économies où les ménages disposent aussi d’actifs financiers beaucoup plus importants qu’en Europe continentale, à l’exception des Pays-Bas, du fait notamment de l’existence de fonds de Les taux d’endettement nets (différences entre les actifs et passifs financiers) y sont donc bien plus faibles. Au Japon, le taux d’endettement des agents non financiers privés est lui aussi élevé, en raison d’une dette des entreprises structurellement plus importante encore que celle de leurs homologues français, mais il s’est réduit ;

- s’agissant du secteur public, regroupé ici selon la classification de la comptabilité nationale en administrations publiques (État, collectivités locales et sécurité sociale), le taux d’endettement a été dans la plupart des pays en forte hausse dans le sillage de la GFC, avant de devenir stable. Dans le cas de la France, il diminue depuis 2016, alors que c’est le cas dans la zone euro depuis 2013, sous l’impulsion notamment de l’Allemagne, cette dernière montrant qu’il est possible d’opérer un ajustement budgétaire sans implication négative manifeste pour la croissance économique (voir partie V). Au sein de la zone euro, le taux d’endettement public de la France n’a atteint un plateau qu’en 2016. En niveau, deux grands pays se distinguent par un taux d’endettement particulièrement élevé : l’Italie et, surtout, le Japon.

Taux d’endettement (en % du PIB)

Source :

Banque de France, Comptes nationaux trimestriels et Eurostat.

Depuis la GFC jusqu’à la fin de l’an dernier, le tableau montre donc un désendettement pour le secteur privé et une modération de l’endettement public. La France se singularise jusqu’à un certain point, surtout en raison du recours des ménages à l’endettement immobilier. Toutefois, les niveaux de dette atteints dans notre pays ne paraissent pas spectaculaires, qu’il s’agisse de l’endettement privé ou public.

La réduction des autorités au choc sanitaire

On ne s’intéresse ici qu’aux aspects économiques, laissant de côté les aspects de santé publique, certes essentiels dans une perspective plus large. En effet, une politique de lutte contre les pandémies devrait pouvoir être définie à dépenses de santé et dépenses publiques inchangées (respectivement près de 12% et 60% du PIB en France), par réallocation de moyens. Jusqu’à présent, les dépenses sanitaires ne semblent d’ailleurs pas jouer un rôle important dans l’aggravation des déficits publics. Cette dernière résulte au contraire des politiques connexes, en particulier celle de recours au confinement, au demeurant une décision de bon sens au niveau sanitaire. De ce point de vue, et dans la mesure où le diagnostic peut influer sur les remèdes à prescrire, il faut distinguer la crise sanitaire des crises précédentes. Cette distinction vaut notamment à l’égard des crises financières du XXe siècle, auxquelles la crise du Covid-19 a été comparée :

- les origines de la Grande Dépression comme celles de la GFC sont généralement attribuées à des causes internes aux économies, plus particulièrement à des causes financières, s’agissant de la GFC. La crise du Covid-19 a une cause externe. En particulier, cette crise ne peut, pas plus que la Peste noire du XIVe siècle, être imputée à la « mondialisation », sauf à mettre en cause tout échange international ou flux migratoire ;

- la crise actuelle est un choc d’offre, car le confinement implique une diminution très forte de la production dans de nombreux secteurs (voir partie III) et occasionne des défaillances d’entreprises. Toutefois, ce choc entraîne aussi un choc de demande, dont les proportions sont actuellement moindres du fait de l’intervention étatique mais qui pourrait prendre de l’ampleur, notamment si le chômage augmente de manière importante à l’issue du confinement.

En conséquence, la crise sanitaire justifie de mettre en œuvre des politiques à la fois d’offre et de gestion de la demande – lesdites politiques ayant elles-mêmes un lien étroit avec les processus d’endettement.

Politiques d’offre

Voir Emmanuel Combe et Didier Bréchemier, Avant le Covid-19. Le transport aérien en Europe : un secteur déjà fragilisé et Après le Covid-19. Le transport aérien en Europe : le temps de la décision, Fondation pour l’innovation politique, mai 2020.

Les dispositions relatives à l’offre ont visé à limiter l’impact immédiat de la crise et ses conséquences lors de la sortie de confinement en protégeant l’appareil productif du choc d’offre. Elles peuvent néanmoins engendrer un coût différé important. Elles comportent deux types principaux de mesures :

- des aides publiques aux entreprises, lesquelles peuvent elles-mêmes prendre deux Les pouvoirs publics peuvent intervenir en accordant des différés de paiement sur les impôts ou les cotisations sociales et en garantissant les prêts bancaires accordés aux entreprises, en particulier les PME. Ils peuvent aussi accorder des prêts directement aux entreprises des secteurs les plus durement touchés par la crise : beaucoup d’États ont ainsi prêté aux compagnies aériennes nationales 2 ;

- des mesures prudentielles allant de la désactivation du coussin contracyclique, comme en France où il contribuait à modérer le crédit immobilier, à l’assouplissement d’exigences de capital ou de liquidité, à la mise en œuvre retardée de Bâle III et de normes comptables, et à la pression morale pour inciter les intermédiaires financiers à ne pas distribuer de dividendes en 2020.

Les premières mesures citées ont des implications sur le niveau d’endettement des parties concernées : les différés de paiement constituent des créances de la sphère publique sur la sphère privée, au même titre que des modalités de crédit plus directes. Quant aux garanties publiques sur les prêts privés, il s’agit d’un passif contingent qui, en tant que tel, peut aboutir à une obligation de paiement.

Politiques de gestion de la demande

Sur la limite effective des taux d’intérêt à la baisse et les moyens de la contourner, voir Christian Pfister et Natacha Valla, « “Nouvelle normale” ou “nouvelle orthodoxie” ? Éléments d’un nouveau cadre d’action pour les banques centrales », Revue économique, 68, hors-série « Aspects se la crise », septembre 2017, p. 41-62.

Voir Virginie Robert, « Coronavirus : quand les États multiplient les chèques directs aux citoyens », fr, 19 avril 2020.

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, les deux leviers de la politique monétaire et de la politique budgétaire ont été actionnés.

Les banques centrales ont d’abord joué leur rôle de prêteur en dernier ressort à un double niveau :

- au niveau national, en refinançant le système bancaire soumis à de fortes demandes de liquidité. Ainsi, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé une série d’opérations, dites « ciblées à plus long terme », permettant aux établissements de se refinancer à quatre ans à des conditions de taux particulièrement avantageuses et a assoupli ses exigences en matières de garanties ;

- au niveau international, en faisant jouer les accords de swaps conclus entre les plus importantes d’entre elles. En raison du rôle important joué par le dollar dans les échanges internationaux, la Federal Reserve (Fed), la banque centrale des États-Unis, a également noué des accords de swaps avec quatorze banques centrales de pays émergents, notamment le Brésil, la Corée du Sud et le Mexique.

De manière plus traditionnelle, face à un ralentissement économique, les banques centrales ont également assoupli leurs politiques monétaires en abaissant leurs taux directeurs là où ils ne butaient pas contre la contrainte de limite effective à la baisse 3. De plus, elles ont procédé à des achats d’actifs afin de peser sur les niveaux des taux d’intérêt à moyen et long terme (échéances à deux ans et plus).

Les États sont intervenus au travers des politiques budgétaires pour soutenir la demande des particuliers de deux manières :

- en soutenant les revenus par des aides directes (c’est le cas notamment aux États-Unis 4), par l’augmentation des revenus de substitution (allongement de la durée de versement des indemnités de chômage, accroissement de l’indemnisation du chômage partiel) et parfois par la diminution des impôts ;

- en allégeant les contraintes de liquidité par l’autorisation de la suspension des remboursements d’emprunts immobiliers (ce qui a été mis en place aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni). Cette mesure a toutefois l’inconvénient de reporter la contrainte sur les banques, et donc potentiellement de faire souffrir le reste de l’économie : un établissement soumis à une contrainte de liquidité exogène peut choisir de rationner son offre de crédit à des agents qu’il aurait sinon

Production et inflation : quel scénario de sortie de crise ?

L’évolution de la production : en forme de V, de W ou de U ?

Voir Ministère de l’Économie et des Finances-Direction générale du Trésor, « Flash conjoncture France – L’Insee estime l’impact d’un mois de confinement à -3 ptsde PIB annuel », note rédigée par le Bureau de l’analyse conjoncturelle, 30 mars 2020.

Voir Robert Barro, José F. Ursúa et Joanna Wen, « The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity », National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper n° 6866, mars 2020.

Voir Département analyse et prévision de l’OFCE, « Évaluation au 20 avril 2020 de l’impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement en France. Comptes d’agents et de branches », OFCE Policy Brief, n° 66, 20 avril 2020.

Voir Scott R. Baker, R.A. Farrokhnia, Steffen Meyer, Michaela Pagel et Constantine Yannelis, « Income, Liquidity, and the Consumption Response to the 2020 Economic Stimulus Payments » National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper n° 27097, mai 2020.

Banque centrale européenne (BCE), « Résultats de l’enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels pour le deuxième trimestre 2020 », communiqué de presse, 4 mai 2020.

Commission européenne, « Prévisions économiques du printemps 2020 : une récession profonde et inégale, une reprise incertaine », communiqué de presse, 6 mai 2020.

D’après les estimations convergentes de l’Insee, de la Banque de France et de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), chaque mois de confinement se traduit en France par une perte d’environ 3 points de PIB annuel 5. Les secteurs les plus touchés devraient être le bâtiment-travaux publics, l’industrie (hors industries agricoles et alimentaires), l’énergie, les transports et certains services (hôtellerie-restauration, services à la personne…). Il faut resituer ce chiffre impressionnant dans sa juste perspective : le coût de la grippe espagnole (1918-1920) a ainsi récemment été estimé à environ 6 à 8 points de PIB par pays en moyenne 6. Toutefois, compte tenu d’un taux de mortalité lié à la pandémie de 2,1% (soit 150 millions de personnes rapporté à la population mondiale actuelle), les effets de la grippe espagnole se sont aussi exercés sur une période longue et les coûts en termes de production perdue ont donc été au total beaucoup plus importants que ceux que l’on peut anticiper pour le Covid-19. Ce qui caractérise le coût de la pandémie actuelle par rapport aux précédentes, y compris celle du sida – dont on estime qu’elle a fait environ 40 millions de victimes dans le monde –, c’est qu’il serait fortement concentré dans le temps.

De façon plus précise, trois scénarios de reprise économique post-confinement sont envisagés :

- celui d’une reprise rapide, en V, paraît peu En effet, le déconfinement est progressif selon les secteurs, les régions et les pays. Le dernier point implique une reprise progressive des échanges internationaux. De même que lors de la crise de 2008-2010 et dans son sillage, ces échanges, en s’arrêtant brutalement, ont d’abord joué un rôle amplificateur de la crise. Ils ne devraient reprendre que progressivement, ne remplissant donc pas le rôle accélérateur qui est le leur sur une longue période, où ils progressent plus vite que la production. En outre, les entreprises doivent mettre en place des dispositifs assurant la sécurité des salariés et de la clientèle, empêchant une reprise immédiate de la production au niveau d’avant-crise ;

- celui d’une évolution en W correspondrait à une reprise de la pandémie, suite par exemple à un déconfinement prématuré ou à des flux migratoires des pays où elle n’aurait pas été éradiquée vers les L’hypothèse d’une coordination entre les pays, de manière à éviter la réalisation de cette dernière possibilité, est généralement faite par les prévisionnistes ;

- le troisième scénario, celui qui est très généralement retenu, est celui d’une reprise en U, où l’effondrement de la production lié au confinement serait suivi d’un redémarrage. Toutefois, des questionnements portent sur la vigueur de ce D’un côté, si la crise a bien le caractère d’un choc temporaire, ne mettant pas en cause les perspectives de croissance à long terme, il faut s’attendre à ce que la demande retrouve assez rapidement son niveau d’avant-crise. En particulier,l’intervention des pouvoirs publics pour amortir considérablement l’impact de la crise sur l’emploi et les revenus devrait d’autant mieux soutenir la consommation des ménages que ceux-ci, faute d’accès à certains biens et services, auront accumulé un surplomb d’épargne pendant le confinement.

Dans le cas de la France, l’OFCE l’évalue à 55 milliards d’euros 7. Ce surplomb d’épargne devrait notamment permettre la réalisation d’achats différés par la crise, particulièrement ceux en biens durables, par ailleurs stimulés par des déstockages probables des commerçants. Il devrait également porter la consommation des ménages à un niveau transitoirement supérieur à celui d’avant-crise, le taux d’épargne baissant depuis un niveau élevé pour revenir à celui de moyen-long terme.

De l’autre côté, dans les pays où l’emploi salarié s’est fortement ajusté à la baisse, comme aux États-Unis, il pourrait ne repartir que de manière progressive, les associations d’employeurs s’étant même inquiétées que les revenus de substitution distribués par les pouvoirs publics ne dissuadent les retours sur le marché de l’emploi. Aux États-Unis, une étude fait toutefois apparaître une réponse assez vive de la consommation aux aides publiques, avec un accroissement de 0,25 dollar à 0,35 dollar de la consommation par dollar d’aide dans les dix jours suivant son versement, principalement en produits alimentaires et de la part des ménages les plus soumis à une contrainte de liquidité, donc a priori titulaires de bas revenus 8.

Plus généralement, des entreprises pourraient faire faillite et licencier. En outre, les entreprises, éprouvées par la chute de leurs chiffres d’affaires pendant le confinement pourraient à sa suite différer leurs investissements et donner la priorité au remboursement des crédits de trésorerie contractés lorsque l’activité était à son étiage.

C’est le dernier scénario que les prévisionnistes, interrogés par la BCE dans le courant du mois d’avril 2020, privilégient dans l’ensemble, avec une baisse du PIB de la zone euro de 5,5% en 2020 suivie d’un rebond de 4,3% en 2021 9, sur fond de reprise de l’activité à un rythme « normal » à partir du troisième trimestre de 2020. Le profil de l’activité décrirait donc un U dont la branche de droite serait moins pentue que celle de gauche. Dans ses prévisions économiques du printemps 2020, la Commission européenne retient un profil de même type mais plus accusé : baisse du PIB de 7,75% en 2020, puis hausse de 6,25% en 2021 10. Les anticipations des marchés financiers paraissent elles aussi cohérentes, avec un scénario où la croissance économique ne serait pas durablement ralentie. Après une correction des cours des actions de l’ordre de 30% de la mi-février à la mi-mars, résultant en partie de la recherche de liquidités, la plupart des places boursières ont regagné au cours des deux mois suivants le tiers du terrain cédé, et même les deux tiers dans le cas de l’indice S&P 500, à fort contenu en valeurs technologiques. De même, les cours de l’or, actif refuge par excellence lors des crises mondiales, n’ont progressé en dollar que de manière modérée, gagnant environ 16% entre la la fin janvier 2020, lorsque l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclare l’état d’urgence de santé publique de portée internationale, et la mi-juillet 2020. Par comparaison, les cours de l’or avaient augmenté de plus de 40% entre la mi-2007 et la mi-2008, au plus fort de la crise des subprimes.

Évolution de l’inflation : un accident de parcours en 2020 ?

L’évolution de l’inflation à court, moyen et long terme sera une variable décisive quant à la soutenabilité des dettes et leur devenir. En période de confinement, une baisse de la production plus importante que celle de la consommation devrait en principe entraîner une hausse des prix. Néanmoins, l’indice des prix à la consommation réagit très rapidement aux variations du prix du pétrole. Or, celui-ci a fortement baissé au début de la crise sanitaire, en raison du recul de la demande dans les secteurs les plus consommateurs (transports, industrie). En outre, les prix de produits non consommés pendant cette période (les services à la personne ou la majeure partie des services de loisirs) ont été reconduits, la composition de l’indice n’étant revue qu’annuellement. Cette reconduction des prix, conjuguée à la baisse des prix de l’énergie, dont le poids devrait s’alléger dans le panier de consommation, pourrait aboutir à une sous- estimation passagère de l’inflation.

Ce problème de mesure devrait se dissiper à mesure que les commerces rouvrent. Une pression inflationniste pourrait alors se faire sentir du fait du comportement de rattrapage de la consommation évoqué plus haut, tandis que la capacité d’offre ne sera pas immédiatement restaurée (à cause notamment de ruptures d’approvisionnement ou du délai de réaménagement des locaux). À l’inverse, les entreprises à court de liquidités pourraient faire des offres commerciales. Il est donc difficile d’anticiper comment l’inflation évoluera d’ici à la fin de l’année. Les prévisionnistes s’attendent néanmoins à un ralentissement sensible de l’inflation en zone euro, à 0,4% en 2020 contre 1,3% en 2019, suivi là aussi d’un rebond en 2021 (entre 1,2 et 1,4%). À l’horizon 2024, leur prévision d’inflation (à 1,7%) ne varie pas davantage que lors des précédentes enquêtes trimestrielles conduites par la BCE : à ce stade, il n’est donc pas prévu de dérapage de l’inflation (voir partie V).

De nouveaux défis pour la contrainte de liquidité ?

Dans une économie de marché, c’est le rôle des banques et des marchés financiers de permettre l’accès des agents non financiers au crédit. Toutefois, la question se pose à court terme de savoir comment gérer la contrainte de liquidité. L’activité économique se contracte (voir partie III) et les États se portent garants de crédits consentis aux entreprises, leur apportent des liquidités – pour un montant total évalué par la Commission européenne à 24% du PIB de la zone euro – et fournissent revenus de substitution et allègements de charge (voir partie II). Dans ce contexte de forte sollicitation des intermédiaires et des marchés financiers, existera-t-il une demande pour les titres émis par les États ? Pour avoir des éléments de réponse à cette question, il faut d’abord évaluer dans quelle mesure les finances publiques devraient se détériorer. Dans un second temps, nous examinerons différentes innovations financières proposées pour alléger la contrainte de liquidité.

Quelle sera l’ampleur de la détérioration des finances publiques ?

Voir « Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI : « Une crise des dettes publiques paraît peu probable à court terme », propos recueillis par Marie Charrel, Le Monde, 27 avril 2020.

Voir « Which emerging markets are in most financial peril? », The Economist, 2 mai 2020.

D’après les prévisions de la Commission européenne, le déficit public de la zone euro se creuserait de 0,6 à 8,5 points de PIB entre 2019 et 2020, pour revenir à 3,5 points de PIB en 2021. Compte tenu de variations de PIB estimées à – 7,7% en 2020 et à + 6,3% en 2021, cela impliquerait une progression du ratio dette publique/PIB de 17 points en 2020, atteignant ainsi 103%, et une baisse de 3 points en 2021, en l’absence d’ajustements différents de ceux prévus par la Commission européenne, par exemple en raison des reprises de dettes privées par les pouvoirs publics. Par ailleurs, selon ces prévisions, les écarts de situation se creuseraient entre les pays de la zone euro. Ainsi, l’Allemagne verrait son ratio de dette publique passer de 60% en 2019 à 76% en 2020, contre respectivement 96% à 116% pour l’Espagne, 98% à 117% pour la France et, surtout, 135% à 159 % pour l’Italie. Aux États-Unis, toujours selon les prévisions de la Commission européenne, le déficit public atteindrait 18% du PIB en 2020.

Vers une crise des finances publiques ?

Faut-il alors craindre une crise de finances publiques, qui se réaliserait si une adjudication de titres publics ne trouvait pas preneur ? En fait, cela n’a pas été le cas. Depuis le début de la crise sanitaire, les adjudications de valeurs publiques ont été très largement sursouscrites dans l’ensemble des économies développées, quoique d’abord à des conditions légèrement moins favorables pour les emprunteurs qu’avant la crise sanitaire, là où, comme dans la zone euro, une baisse des taux directeurs n’avait pas été possible. Ainsi, pour Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, le niveau des dettes publiques dans les pays industrialisés n’était pas préoccupant avant la crise sanitaire et ne l’est toujours pas après, en raison d’une épargne abondante face à un investissement faible et de taux d’intérêt proches de zéro. À court terme, une crise des dettes publiques est donc, selon lui, peu probable 11. En outre, la liquidité des marchés des titres publics est soutenue par les achats de titres publics des banques centrales et le refinancement des banques (voir partie II) dans les pays industrialisés.

La dette des pays émergents

La situation peut se présenter autrement dans les pays émergents et en voie de développement. Ces pays ont fait face à d’importantes sorties de capitaux depuis le début de la crise sanitaire, les exposant à une double crise de change et de finances publiques. Plus d’une centaine d’entre eux a ainsi dû faire appel aux prêts du Fonds monétaire international (FMI), notamment ceux consentis pour faire face aux catastrophes naturelles. En outre, les accords de swaps mis en place par la Fed, mentionnés plus haut, avec quatorze banques centrales de pays émergents, ont permis un allègement des tensions sur les taux d’intérêt et de change des monnaies de ces pays. Au total, examinant la situation de 66 économies émergentes ou en développement et prenant quatre critères en compte (dette publique, endettement à l’étranger public et privé, coûts d’emprunt et taux de couverture des paiements à l’étranger – déficit courant et service de la dette étrangère – par les réserves de change), la revue The Economist note qu’une trentaine d’entre eux sont dans une situation fragile 12. Toutefois, ils ne représentent que 11% du PIB total de ces 66 pays et moins d’un quart de leur dette publique ou étrangère totale, et certains des pays dans la situation la plus délicate, comme le Liban ou le Venezuela, s’y trouvaient avant la crise sanitaire. En outre, à la mi-avril 2020, le G20 a suspendu le service de la dette sur les prêts publics consentis aux 77 pays les plus pauvres et, à sa suite, le G7 a appelé les créanciers privés à en faire autant. Pour éviter à ces pays de se trouver en défaut (voir partie V), des remises de dette pourraient toutefois être nécessaires.

Quel rôle pour des dispositifs d’innovation financière ?

Voir « George Soros : “Cette crise met véritablement en péril la survie de notre civilisation” », propos recueillis par Gregor Peter Schmitz, be, 17 mai 2020.

Voir, par exemple, Robin Wigglesworth, « A solution to the looming debt crisis in emerging markets », com, 4 mai 2020.

Deux types d’innovation financière ont été mis en avant comme instruments de financement des déficits publics résultant de la crise sanitaire, en vue d’alléger la contrainte de liquidité pesant sur les États. Le premier, préconisé par George Soros pour l’Europe (il ne précise pas quelle institution européenne mais il pourrait s’agir de la Commission européenne) dans une interview accordée à un journal belge en mai 2020 13, serait également utilisable au plan national et consisterait à émettre de la dette perpétuelle, pratique abandonnée depuis plusieurs siècles dans les économies qui y ont recouru (essentiellement la Grande-Bretagne et la France). Le second type d’innovation financière, dont l’emploi a été préconisé au niveau européen ou international, viserait à mutualiser les emprunts.

Qu’en est-il du recours à la dette perpétuelle ?

George Soros indique notamment comme avantage de la dette perpétuelle qu’elle n’a pas à être remboursée, ce dont il croit pouvoir déduire qu’elle n’imposerait qu’une charge budgétaire très légère. Il cite à cet égard un taux d’intérêt de 0,5%, étonnamment faible, alors que, sous l’Ancien Régime, la dette perpétuelle portait communément un intérêt de 4%. Plus généralement, il est très difficile d’anticiper à quel taux une dette perpétuelle peut être émise. En effet, sachant que la prime de terme croît en principe avec l’échéance afin de rémunérer l’épargnant du risque de cours auquel il s’expose, la prime de terme à l’horizon infini pourrait, en théorie, atteindre elle aussi un niveau infini – ou en tout cas très élevé. Le recours à la dette perpétuelle serait donc coûteux. De ce fait, si les dépenses publiques liées à la crise doivent être financées par un instrument qui leur serait affecté, dans le but d’alléger la contrainte de liquidité sur les États, mieux vaudrait sans doute émettre des titres à très long terme (trente ans ou plus).

Quid de la mutualisation de la dette ?

Les propositions de mutualisation de la dette publique ont été d’abord formulées en Europe par la Commission européenne dès 2011, dans le contexte de la crise de la dette souveraine, et reprises par des universitaires, sous le vocable d’« eurobonds ». Elles ont réapparu lors de la crise sanitaire sous le nom de « coronabonds ». Il s’agit de charger une agence européenne, bénéficiant de la caution solidaire de l’ensemble des pays membres de la zone euro, d’émettre de la dette souveraine pour le compte d’États qui, sinon, seraient soumis au risque de ne plus pouvoir accéder aux marchés financiers, ou alors à des conditions pénalisantes, risque jugé injustifié. En outre, la caution apportée par les émetteurs les mieux notés permettrait à l’agence, donc à ses débiteurs, de bénéficier de conditions de taux proches de celles auxquelles les premiers cautionnaires ont accès. Toutefois, on peut s’interroger sur le caractère forcément néfaste d’une contrainte de liquidité, justifiant de mettre en place un mécanisme permanent et niant la capacité des marchés financiers à envoyer des signaux d’avertissement aux États. Par ailleurs, il est peu probable que ce dispositif offre un « repas gratuit ». D’un côté, il est clair que les pays les mieux notés, en prenant un engagement conditionnel représenté par leur caution, devront faire face à des conditions d’emprunt dégradées. C’est la raison pour laquelle ils s’opposent souvent à la mise en place d’eurobonds. De l’autre, les pays débiteurs ne verront pas forcément diminuer les taux d’intérêt moyens auxquels ils accèdent. En effet, pour que le mécanisme soit crédible et que les épargnants acceptent une rémunération plus faible que celle qu’ils obtiendraient en prêtant directement aux débiteurs de l’agence, il faut que les titres émis par cette dernière bénéficient de fait ou de droit d’une forme de « séniorité », de même qu’il est admis qu’un pays ne fait en principe pas défaut vis-à-vis du FMI. Les détenteurs de titres standards, émis par les États bénéficiaires des prêts de l’agence, seront ainsi « juniorisés » et ne pourront donc que demander des primes de risque accrues, réduisant l’avantage obtenu par les emprunteurs auprès de l’agence européenne. À la limite, conformément au théorème de Modigliani et Miller, selon lequel le changement de composition du passif d’un bilan ne peut changer son coût moyen, cet avantage serait annulé. Toutes choses égales par ailleurs, le taux moyen des emprunts d’État des pays de la zone serait inchangé, sa dispersion étant seule réduite. Le taux moyen pourrait même se trouver accru si l’émission d’eurobonds était perçue comme accroissant le risque moral sur les finances publiques. Cela ne signifie pas que les eurobonds soient une mauvaise idée mais seulement qu’il ne s’agit pas d’une panacée. De manière plus positive, l’émission d’eurobonds peut être l’occasion de transferts de compétence au niveau européen, contribuant ainsi à la mise en œuvre de réformes structurelles qui permettraient de mieux homogénéiser la zone euro et de soutenir les finances publiques de l’ensemble des pays membres (voir partie V). En outre, il faut rappeler qu’il existe, dans le cadre de l’union monétaire, des mécanismes de mutualisation automatique avec les fournitures de liquidité de la BCE et les balances Target (c’est-à-dire les soldes des comptes entre les banques centrales de l’Eurosystème reflétant les paiements de toute nature entre les pays membres de l’Union européenne effectués grâce au système Target). L’existence même de la zone garantit ainsi un socle commun de liquidité et constitue un mécanisme de solidarité qui empêche toute crise des paiements entre les pays membres.

De plus, face à la crise sanitaire, la Commission européenne a emprunté 100 milliards d’euros pour couvrir une partie des coûts liés à la création ou à l’extension de dispositifs de chômage partiel et la Banque européenne d’investissement (BEI) a créé un fonds de garantie paneuropéen de prêts aux entreprises à concurrence de 200 milliards d’euros. En outre, le Mécanisme européen de stabilité (MES) s’est engagé à accorder aux États des prêts pouvant représenter jusqu’à 2% du PIB de chaque bénéficiaire. Enfin, selon une approche rappelant les coronabonds, puisqu’il s’agit de répondre de façon temporaire à une crise spécifique, la France et l’Allemagne ont proposé, le 18 mai 2020, que la Commission européenne emprunte 500 milliards d’euros pour apporter des dotations budgétaires aux pays de l’Union européenne les plus touchés par la crise sanitaire. Cet emprunt ne pourra bien sûr être remboursé qu’au moyen de contributions plus élevées des États membres au budget de la Commission européenne mais, comme toute exigibilité d’une organisation européenne ou internationale, il présente l’avantage comptable de ne pas être repris dans les dettes des États membres. En réponse, les pays dits « frugaux » (Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède) ont suggéré que les aides communautaires prennent la forme de prêts et soient assortis d’engagements de réformes de la part des pays bénéficiaires. Le 20 juillet 2020, les 27 États européens ont trouvé un accord sur un plan de relance de 750 milliards d’euros. Sur le montant total, 672,5 milliards d’euros sont répartis en deux grandes catégories : les prêts (360 milliards) et les subventions (312,5 milliards). S’y ajoutent différentes lignes du budget pluriannuel de la Commission pour un montant de 77,5 milliards d’euros, d’où un total de 390 milliards de subventions.

Des propositions analogues aux eurobonds, faisant intervenir la Banque mondiale ou le FMI qui viendraient abonder les apports des investisseurs, ont été formulées au niveau international en faveur des économies émergentes et en développement 14. Elles rencontrent les mêmes limites et doivent s’interpréter comme des propositions pour faire jouer aux organisations internationales un rôle davantage distributeur.

Gérer la contrainte de soutenabilité : faut-il respecter ses engagements ?

L’accès au crédit, de nos jours synonyme d’accès aux marchés financiers, repose sur une contrainte de liquidité, à laquelle sont soumis les agents publics comme privés. L’analogue pour les agents publics de la contrainte de solvabilité des agents privés est la soutenabilité des finances publiques. Celle-ci désigne la capacité d’un État à faire face à ses emprunts dans le futur. Toutefois, il n’existe de nos jours pas de moyen de contraindre un État à respecter ses engagements. Une distinction est donc opérée entre deux voies pour gérer la contrainte de soutenabilité, selon que les engagements pris sont respectés ou non.

Respect des engagements

Voir, par exemple, Alberto Alesina, Omar Barbiero, Carlo Favero, Francesco Giavazzi et Matteo Paradisi, « The Effects of Fiscal Consolidations: Theory and Evidence », National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper n° 23385, mai 2017.

La notion de « soutenabilité de la dette publique » est floue, reflétant en cela les incertitudes qui entourent toute prévision. Ces incertitudes sont particulièrement élevées dans le cas d’une gestion qui relève de décisions économiques mais aussi politiques. De ce fait, il n’est pas possible d’indiquer ex ante à partir de quel seuil une dette publique devient insoutenable.

Pour s’en tenir à des considérations de nature économique, deux constats peuvent néanmoins être effectués :

- en supposant qu’un ratio dette publique/PIB rend convenablement compte de la soutenabilité et que, s’il a été atteint, cela signifie que la dette était soutenable, et en faisant un jeu de prévisions sur la croissance économique, l’inflation et les taux d’intérêt de marché, il est possible de calculer un solde public primaire (c’est-à-dire hors paiements d’intérêts) stabilisant la dette, alors supposée soutenable. Ce solde permet d’éviter l’effet « boule de neige » où un taux d’intérêt réel de la dette supérieur au taux de croissance de l’économie (ou un taux d’intérêt nominal supérieur au taux de croissance du PIB nominal, en prenant l’inflation comme une donnée exogène) conduirait à un accroissement incontrôlé du ratio dette publique/PIB. Les dits « critères de Maastricht » relatifs aux finances publiques (ratio de dette borné à 60 % et ratio de déficit borné à 3%) reposent implicitement sur un tel Sur la base d’une inflation de 2%, très proche de la cible d’inflation retenue par la BCE, d’un taux de croissance économique potentiel de 3% sur le long terme ;

- hypothèse de nos jours irréaliste – et d’un taux d’intérêt réel de même niveau, conformément au modèle de croissance de Solow, il est possible dans le cadre d’une relation de Fisher (taux d’intérêt nominal égal à la somme du taux de croissance et du taux d’inflation) de stabiliser le ratio de dette publique au niveau de 60%, une fois celui-ci atteint, avec un ratio de déficit public de 3%. Dans le contexte actuel, satisfaire la contrainte de soutenabilité ne pose pas problème aux États qui, comme la France, peuvent s’endetter depuis plusieurs années à des taux négatifs, pourvu bien sûr que la récession liée à la crise sanitaire du Covid-19, qui rend le taux d’intérêt réel transitoirement supérieur au taux de croissance, ne soit pas Cela peut toutefois constituer une difficulté pour les émetteurs qui, comme l’Italie, doivent payer des spreads élevés et dont la croissance potentielle est faible ;

- à la différence des agents privés, les États disposent, avec les impôts, du recours à la contrainte pour rembourser leurs dettes. C’est pourquoi le taux d’intérêt auquel le Trésor peut emprunter est dénommé « taux sans risque » et fournit un plancher aux taux d’intérêt auxquels ont accès les agents privés. Encore faut-il que les niveaux d’imposition déjà atteints ne soient pas « dans la partie droite » de la courbe de Laffer où la pression fiscale est devenue telle que « l’impôt mange l’assiette ». Un État qui estime ne pas pouvoir accroître les impôts devrait ainsi entièrement se reposer sur des coupes de dépenses publiques pour dégager les ressources nécessaires (l’excédent primaire) nécessaires à la stabilisation de sa Il devrait aussi échapper à l’effet « boule de neige » en rassurant les épargnants par l’affichage d’une trajectoire crédible d’excédents primaires, lui permettant de se financer à des taux d’intérêt bas, n’incorporant que de faibles primes de risque. Enfin, il devrait le faire sans obérer ses perspectives de croissance (le dénominateur du ratio dette/PIB).

Pour certains auteurs, ces objectifs sont compatibles à condition d’effectuer des choix politiques parfois difficiles, comme la mise en cause de certaines prestations sociales 15. Le gain en crédibilité et les anticipations de croissance potentielle forte suscitées par les réformes structurelles permettent ainsi de compenser, même à court terme, l’impact récessif de coupes budgétaires. C’est donc la voie dans laquelle pourraient s’engager des pays comme l’Italie, où la dette publique et la pression fiscale ont atteint des niveaux élevés tandis que la croissance potentielle reste faible, avec pour conséquence des spreads importants.

Mise en cause des engagements

Voir Francesco Bianchi, Renato Faccini et Leonardo Melosi, « Monetary and Fiscal Policies in Times of Large Debt: Unity is Strength », National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper n° 27112, mai 2020.

Sur ce sujet, voir Françoise Drumetz, Christian Pfister et Jean-Guillaume Sahuc, Politique monétaire, De Boeck, 2e éd., 2015.

Voir Natacha Valla et Christian Pfister, « Helicopter money: Panacea, shell game or Faustian pact? »,Views. The Eurofi Magazine, avril 2020, p. 46.

Voir Conseil des communautés européennes–Commission des communautés européennes, « Traité sur l’Union européenne », mai 1992, eu, p. 26.

Afin de mettre en cause leurs engagements et de relâcher la contrainte de soutenabilité de leurs finances publiques, les États peuvent recourir à trois leviers : politique budgétaire et fiscale, coopération de la banque centrale ou pression sur elle là où elle est indépendante, comme c’est le cas de nos jours dans tous les pays développés et dans un nombre croissant de pays émergents, et politique de répression financière.

Dette et politique budgétaire et fiscale

En termes de politique budgétaire et fiscale, une première possibilité est de faire défaut ; une seconde est d’utiliser la fiscalité pour susciter de l’inflation. Ce dernier cas constitue une mise en cause des engagements dans la mesure où les emprunts ont été réalisés à des niveaux de taux d’intérêt nominaux peu élevés, incorporant la promesse d’une inflation faible (le même argument vaut lorsque la politique monétaire est infléchie pour provoquer de l’inflation).

Le défaut est évidemment une hypothèse repoussée par les émetteurs au motif que ce serait une voie désuète pour restaurer la soutenabilité des finances publiques, inenvisageable dans des économies développées disposant de larges marchés financiers. Plus prosaïquement, l’évoquer serait autoréalisateur : les épargnants ne voudraient pas prêter à un État qui afficherait ne pas souhaiter les rembourser. Pourtant, à l’exception des banques centrales qui ne pouvaient pas l’accepter pour des raisons statutaires, les détenteurs de titres émis par l’État grec ont bien été réduits de 70% dans leurs droits en 2012. C’est donc une voie qui ne peut être écartée, même dans des économies développées.

Un défaut général sur les emprunts publics comporte néanmoins des inconvénients, notamment celui pour l’État défaillant d’être coupé de l’accès aux marchés financiers. Certes, l’expérience enseigne que cette coupure ne dure que quelques années : trois ou quatre ans le plus souvent, davantage dans le cas de pays qui refusent de mettre en œuvre des politiques budgétaires et structurelles d’ajustement. Il a ainsi fallu sept ans à la Grèce pour retourner sur les marchés financiers. En effet, si le défaut a mécaniquement le mérite de restaurer transitoirement la soutenabilité des finances publiques, encore faut-il que les politiques menées et anticipées soutiennent cet engagement de manière crédible. Trois ou quatre ans est généralement le temps nécessaire aux prêteurs pour s’en assurer. Dans l’intervalle, en l’absence de pression sur la politique monétaire ou de répression financière, l’État défaillant doit donc soit couper immédiatement dans ses dépenses pour équilibrer son budget, soit augmenter les impôts, avec le risque dans les deux cas de déclencher une spirale récessive s’il n’est pas capable de restaurer les perspectives de croissance.

Un autre inconvénient du défaut général est qu’il peut être très impopulaire lorsqu’une large part de la dette publique est détenue par les résidents, soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds de pension ou, comme c’est le cas notamment en France, de sociétés d’assurance. A contrario, un pays comme le Japon, où la dette publique atteint des niveaux très élevés (voir partie I), peut s’endetter à des taux d’intérêt très faibles. Cela s’explique en partie par le fait que, la dette publique y étant détenue essentiellement par les résidents, la possibilité d’un défaut est considérée par les épargnants comme très faible. Dans le cas de pays émergents en position de grande faiblesse économique avant même le début de la pandémie et dont une grande partie de la dette est détenue par des investisseurs étrangers, comme l’Argentine ou le Liban, le défaut général peut néanmoins constituer une option tentante. Dans le cas de pays membres de la zone euro fortement endettés, le défaut est souvent représenté comme une alternative à une sortie de l’union monétaire suivie d’une dévaluation de la monnaie nationale rétablie, afin de limiter le risque de récession. Toutefois, cette alternative n’est pas crédible car si le pays sortant obtenait bien la possibilité, politiquement coûteuse, de modifier la monnaie de libellé des emprunts détenus par ses résidents, il n’en aurait pas le droit vis- à-vis des non-résidents. S’exonérer de ce droit comporterait de forts risques de rétorsion de la part de ses ex-partenaires (par exemple, se voir imposer des droits de douane qui annuleraient l’avantage transitoire de la dévaluation). Le respecter annihilerait le bénéfice attendu de la double opération de sortie de l’union monétaire et de dévaluation en accroissant le niveau de la dette étrangère, y compris celui des balances intra-zone, à mesure de cette dernière. La seule voie crédible pour un pays membre d’une union monétaire est donc celle du défaut, comme l’a d’ailleurs montré l’exemple de la Grèce. Par ailleurs, le défaut peut être sélectif vis-à-vis de la banque centrale, y compris par une politique du fait accompli si les statuts de cette dernière s’y opposent.

S’il ne fait pas défaut, un État peut chercher à agir sur ses prix internes pour dévaluer sa dette, par exemple en substituant des impôts sur la consommation à des impôts sur la production ou sur les revenus et en imposant une indexation des revenus sur les prix. Outre les coûts de l’inflation, cette politique comporte le risque d’être inefficace si les entreprises ne répercutent pas la hausse des taxes sur la consommation, en raison par exemple d’une forte aversion du public à l’inflation ou même celui d’avoir un impact récessif, en grevant la consommation, si elles répercutent cette hausse mais pas la baisse des impôts sur la production, à supposer que la demande le leur permette. Le risque d’un impact récessif est plus fort dans le cadre d’une union monétaire, où cette politique grèverait la compétitivité.

Face à la dette, de nouveaux objectifs pour la politique monétaire ?

De son côté, la politique monétaire peut contribuer à des pressions inflationnistes permettant de restaurer la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, la banque centrale peut « entrer dans le jeu » des pouvoirs publics en acceptant de se placer dans une situation de « dominance budgétaire », où l’objectif de la politique monétaire n’est plus la stabilité des prix mais devient la soutenabilité de la dette publique. Ce cas a davantage de chance de se réaliser si la banque centrale n’est pas indépendante. Toutefois, même indépendante, la banque centrale peut prendre à son compte les difficultés de financement de l’État et ses conséquences économiques négatives pour se placer d’elle-même sous « dominance budgétaire » 16. En fait, même si la banque centrale est statutairement indépendante, il peut lui être très difficile de refuser son concours au financement des États. Par exemple, ces derniers peuvent mener une politique de déficits publics qui augmente significativement les coûts de financement des agents privés, que la banque centrale cherchera alors à protéger contre une augmentation des spreads de nature à installer l’économie dans un équilibre durable de sous-emploi. Cette sorte de capture de la banque centrale par les pouvoirs publics est possible aussi bien dans une union monétaire que dans un pays isolé, dans la mesure où la banque centrale vise à assurer une transmission homogène de la politique monétaire entre les agents privés des différents pays. En effet, cette homogénéité suppose à son tour que les conditions de financement des États, qui conditionnent largement celles des agents privés, soient elles-mêmes homogènes, pouvant conduire à un soutien des titres émis par le ou les pays en situation budgétaire délicate. Par ailleurs, la « prise d’otage » a plus de chances d’atteindre son but si ces titres sont largement détenus par les pays partenaires, un défaut pouvant leur occasionner des pertes importantes, mettant à son tour en cause le mécanisme de transmission dans les pays détenteurs, notamment via les pertes infligées aux institutions financières (banques, sociétés d’assurance et fonds de pension). De là découle notamment la nécessité d’une soutenabilité des finances publiques dans les pays membres d’une union monétaire, comme cela est prévu dans le traité sur l’Union européenne.

Face à la crise du Covid-19, la question se pose des moyens concrets par lesquels la banque centrale pourrait relancer l’inflation tout en en conservant le contrôle, de manière à éviter une hyperinflation dont les conséquences économiques et sociales pourraient être dramatiques. À cet égard, un parallèle est souvent effectué avec les périodes qui ont suivi les deux guerres mondiales. Or le contexte économique était très différent, avec alors des destructions massives de capital et la nécessité de reconstruire, des pertes humaines par dizaines de millions, la quasi-absence de concurrence des économies émergentes et des perspectives de croissance très prometteuses en liaison avec la reconstruction et le rattrapage des États-Unis. Il n’y a donc pas lieu de penser qu’il suffirait de se doter des mêmes instruments de politique monétaire qu’alors pour obtenir des résultats comparables.

Quid de la monétisation des dettes publiques par les banques centrales ?

Un moyen parfois préconisé pour assurer la soutenabilité de la dette publique en créant de l’inflation est de monétiser cette dette, c’est-à-dire que les banques centrales créent des réserves en achetant des titres publics. Toutefois, il faut pour cela que soit à l’œuvre un mécanisme de « multiplicateur monétaire », analogue à celui du schéma standard d’inspiration keynésienne ou à l’approche monétariste. Une augmentation de la base monétaire doit entraîner, au multiple, celle du crédit, de la masse monétaire (approche monétariste) et/ou de la demande (approche keynésienne) et, finalement, des prix. Or, si elle a peut-être existé dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, dans une période de répression financière où les possibilités de placement des ménages étaient très restreintes, cette relation n’est plus vérifiée. Cela est notamment démontré par l’expérience des achats massifs d’actifs publics par les banques centrales, qui ont entraîné une augmentation très forte de la base monétaire sans accroissement correspondant de l’inflation.

De nos jours, c’est la crédibilité des banques centrales, c’est-à-dire leur engagement à maintenir la stabilité des prix, qui permet d’ancrer les anticipations d’inflation 17. Pour relancer l’inflation au-delà de leur objectif, les banquiers centraux devraient donc changer de discours et, pour que ce changement soit lui-même crédible, adopter un changement de comportement très significatif. Les banques centrales sont ainsi invitées à montrer qu’elles viennent à la rescousse de la politique budgétaire en assumant des tâches de redistribution à la place des instances élues, par une politique de « monnaie-hélicoptère 18 » ou en faisant des remises de dette aux États, ou encore en leur prêtant à des conditions clairement hors marché (des prêts perpétuels gratuits, par exemple).

Plus généralement, il s’agirait de dégrader la crédibilité de l’émetteur et la qualité de la monnaie émise en faisant assumer à la banque centrale des tâches qui ne sont pas les siennes et qui entraînent une détérioration de son bilan. En particulier, si la banque centrale effectuait des pertes la mettant en situation nette négative, donc en défaut technique, elle finirait par se trouver dépendante de subventions budgétaires pour assurer son fonctionnement. Or, si l’indépendance financière n’est pas une condition suffisante de l’indépendance de la banque centrale, c’en est une condition nécessaire. Les créanciers d’une banque privée en retirent leur argent lorsque la banque fait des pertes. De la même manière, les détenteurs d’une monnaie, ne pouvant demander le remboursement de la monnaie légale en raison du cours forcé, chercheraient à s’en débarrasser si le bilan de la banque centrale se détériorait suffisamment. Un arbitrage en faveur de monnaies étrangères se traduirait par une dépréciation du change, une inflation importée et une guerre des monnaies si les mêmes politiques étaient menées simultanément à l’étranger, un arbitrage en faveur d’actifs réels par leur appréciation (voir partie VI) et un arbitrage en faveur de la consommation par de l’inflation.

Du bien-fondé des contraintes statutaires contre le financement monétaire

De telles politiques d’effacement des dettes publiques par les banques centrales se heurteraient à des contraintes statutaires, comme, en Europe, l’article 123 du traité sur l’union économique et monétaire. Certes, les statuts peuvent être changés mais c’est un processus long et complexe qui expose à un conflit ouvert entre les pouvoirs publics et la banque centrale, et à un débat politique à l’issue incertaine, particulièrement au sein d’une union monétaire si les pays membres ne partagent pas les mêmes objectifs. En outre, là encore, les moyens évoqués ne garantiraient pas d’atteindre le but recherché, soit une inflation nettement supérieure aux cibles actuelles des banques centrales (proches le plus souvent de 2%), sans risque de dérapage vers l’hyperinflation. D’ailleurs, depuis déjà plus de dix ans pour la zone euro, bien plus pour le Japon et de nouveau depuis la crise sanitaire pour les États-Unis, l’évolution de l’inflation – comme les anticipations d’inflation extraites des marchés financiers – témoigne plutôt d’une difficulté des banques centrales à atteindre un niveau d’inflation suffisamment élevé pour correspondre à leur cible, malgré les efforts déployés dans ce sens.

Dans le cas où les moyens plus radicaux évoqués précédemment dans cette étude étaient mis en œuvre, un fort attachement du public à la stabilité des prix, dont semble témoigner le fait que l’inflation perçue est systématiquement supérieure à celle observée, pourrait s’opposer à une reprise de l’inflation. Dans un premier temps, le public pourrait prêter d’autant moins attention à ce qui ferait figure de débat d’experts que changer ses habitudes de paiement présente un coût. Dans un second temps, dont ne peut pas plus préciser que pour la non-soutenabilité de la dette publique à quel moment précis il interviendrait, il pourrait complètement changer ses anticipations, opérant une « fuite devant la monnaie ». Cette dernière, comparable à une ruée sur les dépôts (run bancaire), serait de nature à provoquer un épisode d’hyperinflation analogue à celui de l’Allemagne de 1923 ou à ceux plus récents dans le monde émergent (Venezuela, Zimbabwe).

Politique de répression financière

En visant à limiter la formation de primes de risque de crédit ou d’inflation, une politique de répression financière viendrait en complément des politiques précédentes. Les moyens utilisés dans ce but consisteraient à contraindre les agents privés dans leurs choix de portefeuille, par exemple par l’imposition de plancher de détentions de titres publics aux intermédiaires financiers et de plafonds aux taux d’intérêt, ou par le contrôle de changes. Ces pratiques ont été courantes en France jusque dans les années 1980. De nos jours, dans le cadre de la zone euro, l’article 104 A du traité sur l’Union européenne interdit néanmoins tout accès privilégié des organismes communautaires et des administrations publiques aux institutions financières 19.

Une forme atténuée de ces politiques consiste en un « contrôle de la courbe des taux » l’empêchant, au moyen de l’administration du marché financier par la banque centrale, d’intégrer des primes d’inflation ou de terme dans le niveau des taux d’intérêt à long terme. Cette pratique a été mise en œuvre par la Fed de 1937 à 1951 et par la Banque du Japon depuis 2016. Après la Seconde Guerre mondiale, la Fed avait d’ailleurs jugé que son rôle d’administration du marché des obligations d’État l’avait privée d’une partie de son indépendance opérationnelle. Ce n’est qu’après une longue période d’opposition avec le Trésor que le Treasury-Fed Accord l’avait libérée de ce rôle.

Un court terme difficile pour les entreprises, un moyen terme favorable aux banques ?

L’impact financier de la crise sanitaire, à court-moyen terme, puis des politiques budgétaires et monétaires qui pourraient être menées à moyen-long terme, mérite d’être souligné. Nous nous attachons ici au cas des économies développées (sur le cas des économies émergentes et en développement, voir partie IV).

Impact de la crise sanitaire à court-moyen terme

Voir Ryan Banerjee, Anamaria Illes, Enisse Kharroubi et José-Maria Serena, « Covid-19 and corporate sector liquidity », BIS Bulletin, n° 10, 28 avril 2020.

Voir Banque de France, « L’impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des ménages et des entreprises : une première photographie à partir des données monétaires et financières à fin mars 2020 », communiqué, 29 avril 2020.

Voir Banque centrale européenne (BCE), « Résultats de l’enquête d’avril 2020 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro », communiqué de presse, 28 avril 2020.

Voir Stephen Frenay et Christophe Bonnet, « Comportement des investisseurs particuliers pendant la crise Covid-19 », Autorité des marchés financiers (AMF)-Direction des marchés, avril 2020, p.6.

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la situation financière des entreprises et des ménages ?

S’agissant des entreprises, elles doivent à la fois dégager des cash-flows pour le service de leur dette et une rentabilité suffisante pour satisfaire leurs actionnaires. Sur la base d’un échantillon de 40.000 entreprises de 26 économies développées ou émergentes représentant environ 60% du PIB dans le pays médian, une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) estime que 50% des entreprises ne disposeraient pas des liquidités suffisantes pour faire face au service de leur dette au cours de l’année 2020 20. En outre, si leurs chiffres d’affaires devaient baisser de 25%, satisfaire leur besoin de financement par recours à l’endettement entraînerait une hausse de leur levier d’environ 10 points. Dès le début de la crise sanitaire, les entreprises ont d’ailleurs cherché à conforter leurs trésoreries : en France, leurs dépôts bancaires ont fortement augmenté en mars 2020 (+ 40,6 milliards d’euros), vraisemblablement en raison de la liquidation d’autres actifs, simultanément à une nette hausse des crédits (+ 34,2 milliards d’euros) 21. À court terme, l’enquête de la BCE sur la distribution de crédit bancaire dans la zone euro publiée à la fin du mois d’avril 2020 faisait apparaître une prévision de forte augmentation de la demande de crédit de trésorerie des entreprises au deuxième trimestre de 2020 22. Toutefois, les banques anticipaient d’assouplir les conditions d’octroi des crédits, en liaison avec l’amélioration de leurs conditions de refinancement grâce aux opérations de refinancement ciblées à plus long terme de la BCE et l’intervention des garanties étatiques (voir partie II).

Au-delà, en raison de l’effet de la crise sanitaire sur leurs résultats et sur leur endettement, les conditions de financement des entreprises devraient spontanément se détériorer (emprunts plus chers et plus difficiles d’accès, primes de détention d’actions plus élevées rendant l’accès au marché boursier plus coûteux). Les politiques publiques pourraient néanmoins faire obstacle à ces évolutions en encourageant les banques à consolider leurs prêts aux PME, celles-ci n’ayant pas facilement accès aux marchés financiers, par exemple en étendant dans le temps la garantie des prêts accordés lors de la crise sanitaire.

De l’épargne contrainte au resserrement des conditions d’accès au crédit ? S’agissant des particuliers, la chute de leur consommation plus forte que celle de leur revenu leur a permis d’apporter aux banques des liquidités leur facilitant le financement des entreprises et des États. Les dépôts bancaires des ménages ont ainsi vivement augmenté – de près de 20 milliards d’euros en France en mars 2020 –, en même temps que la progression de leurs emprunts s’interrompait, laissant augurer une augmentation sensible de leur épargne financière. Par ailleurs, une étude publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) a révélé que les achats d’actions françaises par les particuliers ont été multipliés par quatre au mois de mars 2020 : plus de 150.000 nouveaux investisseurs, d’un âge inférieur de dix à quinze ans à celui des investisseurs habituels en actions françaises s’étant porté acquéreurs d’actions du SBF 120 entre le 24 février et le 3 avril 2020 23. Certes, la question se pose de savoir si ces achats répondent à la recherche de « coups » sur le marché des actions, sans perspective de placement durable, ou bien à un changement plus profond, allant dans le sens d’une prise de risques accrue de la part des épargnants. Toutefois, il est clair qu’ils ont permis d’amortir la chute des cours, les ménages servant de contrepartie aux entreprises liquidant leurs placements financiers.

Enfin, une baisse de leur revenu plus faible que leur consommation a permis aux ménages, particulièrement ceux confrontés aux contraintes de liquidité les plus fortes, de continuer à rembourser leurs emprunts bancaires, éliminant ainsi un canal de transmission de la crise sanitaire au secteur bancaire. Au-delà des évolutions de court terme, les banques pourraient restreindre leur offre de crédit immobilier aux ménages afin de limiter leurs risques, alors que leur exposition aux entreprises et aux États serait accrue. De fait, dès le mois d’avril 2020, d’après l’enquête de la BCE sur la distribution de crédit bancaire, les banques anticipaient de fortement resserrer les conditions d’accès des particuliers au cours du deuxième trimestre 2020.

Impact à moyen-long terme des politiques budgétaires et monétaires

Voir Émilie Candus, Christian Pfister et Franck Sedillot, « Où s’investit l’épargne des Français ? », Bulletin de la Banque de France, n° 214, novembre-décembre 2017, p.5-21.

Voir Tanguy Aubert et Christian Pfister, « De l’or monétaire à l’or financier », Réalités industrielles-Annales des Mines, novembre 2018, 76-79.

Concentrons-nous à présent sur deux scénarios contrastés, en écho à ceux de respect ou de mise en cause des engagements examinés dans notre partie V. Dans le premier scénario, la politique budgétaire suivie est celle de l’ajustement ; dans le second, qualifié de « fuite en avant », la « dominance budgétaire » sur la politique monétaire est mise en place soit par la banque centrale, soit à la suite d’un défaut sélectif de l’État vis-à-vis d’elle, suite à l’achat de titres publics dans le cadre de programmes d’achats d’actifs. Il est supposé qu’il se produit alors une reprise de l’inflation vers des niveaux comparables à ceux observés en France dans les années 1950-1970 : la « dominance budgétaire » produits les effets escomptés. Le second scénario est mis en œuvre en même temps que des mesures de répression financière pour éviter que l’allègement de la dette résultant de l’inflation non anticipée soit en partie compensé par une augmentation des primes de risque d’inflation et/ou de défaut sur les émissions courantes et à venir.

Ajustement

Le scénario de l’ajustement correspond à une consolidation budgétaire dans les pays les plus endettés, les plus exposés à un risque de liquidité (voir partie IV). Compte tenu de son impact a priori récessif, il n’a de chances de réussir que s’il s’accompagne de politiques d’offre. Celles-ci devraient notamment comprendre la recapitalisation des banques, permettant à son tour la reprise du crédit et une réallocation du capital vers les emplois les plus productifs. En effet, l’extrême lenteur de l’assainissement des bilans bancaires limite étroitement toute reprise économique dans un pays comme l’Italie, contribuant à y entretenir le « cycle infernal » (doom loop) entre dégradation des finances publiques et de la situation des banques dans lequel le pays est entré depuis la GFC. Ainsi, le ratio des prêts non performants à l’encours des prêts bruts atteignait encore 8,4% en Italie en 2018, au lieu de 6,2% – un niveau déjà élevé – en 2008 (les ratios comparables sont de 2,8 et 2,7% pour la France, de 2,9 et 1,2% pour l’Allemagne). Cette recapitalisation pourrait en partie s’effectuer à l’occasion de regroupements bancaires et d’alliances avec des partenaires étrangers. Une autre réforme structurelle ayant potentiellement un impact important sur la soutenabilité des finances publiques mais aussi sur l’allocation des patrimoines pourrait concerner les passifs contingents, donc principalement les retraites dans les pays disposant de systèmes par répartition (principalement l’Espagne, la France et l’Italie, alors que l’Allemagne et, surtout, les Pays-Bas disposent d’un certain degré de capitalisation). Cette réforme pourrait porter à la fois sur les droits dans les systèmes existants, menacés par l’évolution démographique et sur le rôle que pourrait y jouer la capitalisation à l’avenir.

Dans ce scénario, les taux d’intérêt à long terme ne s’ajusteraient pas immédiatement car les marchés financiers attendraient que les pouvoirs publics aient montré leur détermination à mettre effectivement ces réformes en œuvre. Les obligations des pays endettés constitueraient un placement attrayant. Malgré la recapitalisation bancaire, l’immobilier pourrait être relativement pénalisé si les politiques d’offre étaient menées avec suffisamment d’agressivité pour restaurer les « esprits animaux » et, par la suite, la demande pour les placements en actions. Renversant l’évolution constatée lors de la crise sanitaire et dans son sillage, l’endettement des entreprises se substituerait à celui des États, les crédits à l’investissement prenant le relais des crédits de trésorerie.

Fuite en avant

Dans un contexte de rendements réels négatifs, les placements de taux (dépôts bancaires, obligations, contrats d’assurance vie en euros) seraient pénalisés. En outre, dans le cas d’un défaut sélectif vis-à-vis de la banque centrale d’une union monétaire, il pourrait y avoir contagion du risque de défaut aux autres membres de l’union, notamment les plus endettés, par crainte qu’ils ne procèdent de même. Il y aurait aussi risque d’éclatement de l’union monétaire si le défaut était considéré par certains États membres comme enfreignant les règles implicites de l’union, eu égard notamment aux pertes infligées à leurs résidents, agents non financiers et intermédiaires financiers. En effet, non seulement les cours des titres de l’émetteur défaillant s’effondreraient mais ceux des autres souverains pourraient faire de même si les investisseurs anticipaient que les émetteurs pourraient emboîter le pas au pays défaillant. Les épargnants détenteurs de l’ensemble de ces titres, soit directement, soit le plus souvent indirectement, via les intermédiaires financiers, pourraient ainsi faire de lourdes pertes.

À l’inverse, au-delà de turbulences de court terme en cas de défaut, particulièrement dommageables au sein d’une union monétaire où les détentions croisées d’actifs financiers sont importantes, l’endettement – et, avec ce dernier, l’intermédiation bancaire – se verrait encouragé par des taux d’intérêt réels négatifs. Les actifs réels devraient ainsi jouer le rôle de valeurs refuges qui est traditionnellement le leur et progresser plus rapidement que l’inflation.

Par grandes classes d’actifs, la comparaison avec le précédent des années 1950- 1970 ne permet toutefois pas de conjecturer distinctement quelle pourrait être l’évolution des prix :

- bien que les entreprises aient été favorisées par un niveau d’endettement élevé et des perspectives de croissance rapide, les placements en actions n’ont pas été particulièrement payants au cours de cette période, peut-être en raison du contexte de répression financière se traduisant notamment par un traitement fiscal peu favorable 24 ;

- l’or, placement suggéré de nos jours par un certain nombre de hedge funds dans la perspective d’un avilissement monétaire, à côté des crypto-actifs, a seulement permis de protéger le pouvoir d’achat 25 ;

- l’immobilier a dans l’ensemble constitué un très bon placement, mais, outre le niveau d’inflation, il a bénéficié de facteurs spécifiques qui ne seraient a priori pas au rendez-vous à l’avenir (pression démographique, urbanisation de la population, forte progression du pouvoir d’achat…).

En tout état de cause, dans le cadre d’un scénario de fuite en avant, les bénéficiaires devraient être les ménages les plus capables d’accéder au crédit et de diversifier leur patrimoine au-delà des placements monétaires, donc en principe les plus aisés. Ainsi, selon l’enquête Patrimoine de l’Insee de 2015, moins d’un quart des ménages du premier quartile de revenu disponible sont endettés, contre les deux tiers pour le dernier quartile.

Conclusion

Voir Carmen Reinhart et Kenneth S. Rogoff, This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 2009.

Professé et pratiqué depuis des siècles jusqu’à la période contemporaine, en passant par l’expérience de Law, les assignats, la banqueroute des deux tiers et les inflations d’après-guerre, le non-remboursement de la dette ou son remboursement à vil prix grâce à l’érosion monétaire est une vieille lune 26. Il a pourtant conduit à des épisodes dramatiques, comme l’hyperinflation allemande de l’entre-deux-guerres et la dislocation politique et sociale à laquelle elle a conduit.

Même si un scénario aussi désastreux ne devait pas se matérialiser, choisir aujourd’hui de ne pas assumer les conséquences des dépenses passées aurait forcément des conséquences importantes pour la distribution des revenus et des richesses, donc pour la croissance future et pour l’équité.

Aucun commentaire.