L’irrigation pour une agriculture durable

Agiculture : de l’irrigation à la gestion de l’eau – l’exemple du maïs

L’irrigation vieille comme l’agriculture

L’irrigation en Europe et dans le monde

L’irrigation en France

Efficience économique de l’irrigation

De l’irrigation à la gestion de l’eau

Du bon usage de l’eau dans une agriculture durable

Agronomie et géographie

Quelles stratégies d’irrigation pour demain ?

Une certaine idée de l’agriculture

Résumé

Si l’irrigation fait partie depuis plusieurs millénaires des principales techniques utilisées par les agriculteurs, son utilisation fait débat. Cette technique permet pourtant de satisfaire de larges besoins. L’agriculture irriguée couvre ainsi un cinquième des surfaces en Europe mais produit deux cinquièmes des besoins. En France, dans certaines régions et certaines filières en particulier, l’irrigation valorise considérablement les cultures et constitue même une condition de leur viabilité comme de la qualité des produits. Elle compte par ailleurs un certain nombre d’externalités posi- tives pour l’économie et l’emploi locaux. Les nécessités économiques et les demandes sociétales ont conduit depuis longtemps les agriculteurs à optimiser l’utilisation de l’eau et à s’organiser collectivement. L’efficience de l’irrigation a ainsi régulièrement progressé ces vingt dernières années malgré les contraintes croissantes et les restrictions d’accès à la ressource. Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre. D’une part, les irrigants doivent prouver que l’irrigation permet une utilisation durable de l’eau. D’autre part, l’agriculture française doit prendre en compte les effets potentiels de l’évolution des conditions climatiques. Les hypothèses actuellement retenues parient sur une augmentation de la pluviométrie hivernale et sur des séquences de sécheresse estivales plus longues et plus marquées. Dans ces conditions, le stockage de l’eau des précipitations hivernales doit être envisagé.

Quelles sont les stratégies possibles pour l’irrigation de demain ? Le maintien des ressources au niveau actuel pour les irrigants permettrait une stabilité dans la croissance des rendements permise par le progrès des espèces. Une contrainte supplémentaire modérée sur les volumes d’eau qui peuvent être prélevés serait envisageable mais nécessiterait des adaptations des systèmes de production. Quant à la « désirrigation », elle soumettrait beaucoup d’exploitations aux aléas climatiques et laisserait certaines régions sans recours face à leurs handicaps naturels. L’efficience de l’eau varie avec l’espèce. Voilà pourquoi on peut attendre des améliorations importantes par le progrès génétique. Il doit s’accompagner d’un accroissement de la finesse et de la réactivité du pilotage de l’irrigation. Une approche concertée et ciblée, bassin par bassin, des besoins en eau des filières existantes, ainsi que la création de ressources bien localisées paraissent les réponses les plus raisonnables.

Jean-Paul Renoux,

Responsable national maïs chez ARVALIS, l’Institut du végétal.

Bioagresseurs : terme générique aujourd’hui consacré qui signifie les différentes menaces biologiques pesant sur les plantes cultivées : ravageurs divers – insectes surtout –, maladies, mauvaises herbes.

Sur Internet, en tapant les mots irrigation et maïs (en français), à partir du moteur de recherche habituel, on découvre de nombreux sites répar- tis en trois catégories : les sites dénonçant l’irrigation et celle du maïs en particulier, les sites décrivant des projets d’irrigation complémentaire pour augmenter et stabiliser les rendements du maïs des pays arides en voie de développement, et enfin, des sites d’équipement ou de conseils techniques de l’irrigation du maïs en France. Ce constat initial, pour quiconque veut se faire une idée de la question, commence donc par ce grand écart conceptuel.

Le dossier de l’eau partage avec celui des OGM la particularité de voir les affrontements idéologiques et les idées reçues l’emporter sou- vent sur l’analyse sereine et contradictoire des faits. Plusieurs expertises récentes n’ont pas échappé à ce travers. Pour un institut de recherche appliquée en agriculture comme ARVALIS-Institut du végétal, et pour les agriculteurs eux-mêmes, certaines affirmations – de gaspillage notam- ment – sont souvent très éloignées de la réalité vécue.

Quelques critiques, devenues des lieux communs, trahissent souvent l’ignorance du public comme des élites, de ce qu’est l’activité agricole aujourd’hui.

Bien qu’entouré de structures de conseil et d’expérimentations très sophistiquées, l’agriculteur reste néanmoins soumis à la volatilité des marchés et aux caprices du climat.

L’agriculture moderne peut être définie comme une science à la fois empirique et expérimentale destinée à réduire les aléas qui menacent les végétaux cultivés et dont l’agriculteur est au final, avec ses outils et ses conseils, l’arbitre au niveau de chaque champ.

Ce qu’on appelle en agriculture les facteurs de production (l’eau, les engrais – donc le sol –, le climat, le choix de la plante, le nombre de plan- tes par unité de surface), et les facteurs de protection des cultures contre les « bioagresseurs»1 sont les composantes « offensives » et « défensives » de l’acte de production.

Au moment où le débat sur la compétitivité de la « ferme France » est posé, notamment au travers des distorsions de concurrence existantes en Europe, et où les discussions sur la révision des volumes d’eau qui peuvent être prélevés pour l’irrigation se radicalisent dans les régions, des experts s’interrogent sur la meilleure façon d’utiliser la ressource en eau, voire sur la légitimité même de l’irrigation.

Le contexte économique et climatique particulier de 2010 ajoute aux débats : à « fronts renversés », c’est la partie Nord-Ouest de la France, habituellement la plus arrosée, qui a subi une sécheresse printanière inhabituelle et la partie Sud qui a reçu des précipitations importantes.

L’irrigation est depuis longtemps une composante essentielle de l’agri- culture. Comme le souligne Sylvie Brunel, géographe et professeur à la Sorbonne, les plus grands progrès en matière agricole ont été obtenus par l’irrigation. L’eau constitue aujourd’hui le principal facteur limitant de la production agricole. L’irrigation permet une production nettement supérieure – trois fois plus en moyenne que l’agriculture « pluviale » – en utilisant moins d’espace et en employant davantage de monde.

Cette remarque s’applique aussi à des pays au climat tempéré comme la France. Sa pluviométrie moyenne de 650 mm d’eau par an n’en fait pas un pays aride, ni même une région soumise aux terribles à-coups climatiques de l’Europe centrale. Pourtant, dans de nombreuses régions, c’est souvent l’irrigation qui apporte sécurité et création de valeur à l’agriculteur et aux filières agricoles.

Agiculture : de l’irrigation à la gestion de l’eau – l’exemple du maïs

L’irrigation vieille comme l’agriculture

Les céréales qui assurent l’équilibre alimentaire mondial sont, dans l’ordre, le maïs, le blé et le riz. Les trois ont leurs origines liées à l’eau.

La domestication des céréales a consisté à sélectionner une espèce végétale pour qu’elle conserve ses graines jusqu’à la maturité, afin que l’homme puisse les récolter avant qu’elles ne se dispersent pour assurer la reproduction. Avec cette sélection végétale empirique immémoriale, les premières organisations agraires ont dû aussi domestiquer l’eau. Pour assurer la régularité des augmentations de rendement obtenues, l’irrigation est née avec l’agriculture.

Ainsi, la domestication du blé, croisement de graminées présentes à l’état sauvage en Asie Mineure dans le « Croissant fertile », a été possible il y a près de 10000 ans, grâce à la situation favorable d’alimentation en eau des deltas du Tigre et de l’Euphrate, facilitant des aménagements pour irriguer les cultures.

La culture du riz est depuis l’origine toujours liée à un mode de production agricole de delta, dépendant fortement de l’eau.

Le maïs, domestiqué probablement à la même époque que le blé, mais dans le Nouveau Monde, à partir d’une plante qui existe toujours – le téosinte –, s’est développé d’abord dans les conditions très favorables de l’Amérique centrale, puis s’est rapidement diffusé au nord et au sud dans tout le continent américain. Au XVe siècle, à l’arrivée des conquistadors (qui l’ont introduit en Europe), le maïs avait conquis les plateaux semi- désertiques du Pérou où l’Empire inca avait construit un système très élaboré d’irrigation par gravité dont les canaux sont encore fonctionnels aujourd’hui.

Les rendements supplémentaires ainsi obtenus ont permis de dégager des moyens pour développer des infrastructures toujours plus sophistiquées, nécessaires à l’activité agricole et notamment à l’irrigation. Dès le départ, sous l’arbitrage d’un Etat ou d’une administration locale, l’irrigation des cultures fût accompagnée de la gestion la rigoureuse de l’eau, ressource toujours considérée comme précieuse par les paysans. Cette répartition entre agriculteurs (« tours d’eau »), aujourd’hui encore, par exemple dans la Plaine du Pô (qui sert au maïs et au riz), est régie par des textes dont certains n’ont pas changé depuis le XVIe siècle.

Aussi, depuis la révolution du Néolithique (ou presque), l’amélioration variétale, l’agronomie, l’irrigation et même la gestion et le droit de l’eau, et d’une certaine façon l’organisation de la société, sont indissociables.

Pour le paysan, la sélection variétale, l’arrosage, comme le travail du sol, sont les bases de l’agriculture, particulièrement dans les pays à la pluviométrie incertaine. Il est à noter que dans les pays du bassin Méditerranéen par exemple, l’irrigation n’est pas remise en cause, car elle est associée à l’idée de sécurité, de richesse, d’abondance et non à un détournement de bien public.

Le cas de la France est particulier. Contrairement à une idée reçue, les débats autour de l’irrigation y sont récents. Ils sont apparus avec le développement de cette technique dans certaines régions et avec les premiers conflits d’usage qui en ont résulté. A cela s’ajoute un élément nouveau : c’est la mise en cause de la légitimité de l’acte d’irriguer et même de l’acte de produire. Par extension, la culture du maïs qui en est l’expression la plus visible et la plus emblématique, de surcroît « à l’américaine », fait l’objet d’une contestation alimentée par le procès permanent fait aux OGM. Le débat sur la quantité d’eau disponible se confond aussi quelquefois avec celui de la qualité de l’eau. Posons deux constats préalables qui peuvent être vérifiés : en France, l’irrigation n’épuise pas la ressource, et la qualité des eaux s’améliore ces dernières années.

L’irrigation en Europe et dans le monde

Comme l’a rappelé Gérard Payen lors de son audition au Conseil économique et social du 2 mai 2007 sur les enjeux mondiaux de l’eau,

Tableau 1 : volumes d’eau par usage

Source :

Source : Water for Food, Water for Life, IWMI, 2007.

Food and Agriculture Organization : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

« Le problème, ce n’est pas l’eau à l’échelle de la planète, c’est sa répartition et sa gestion » et, a-t-il conclu : « C’est un problème politique. »

Chaque homme consomme pour ses besoins directs de 50 à 200 litres par jour (vie domestique), mais vingt fois plus pour se nourrir. Ces besoins indirects représentent les quantités d’eau qu’il faut pour fabriquer nos aliments : 1000 à 2000 litres pour 1 kilogrammes de blé, 16000 litres pour 1 kilogrammes de viande de bœuf.

Le décompte des volumes d’eau par usage est révélateur : 78% de l’eau utilisée par l’agriculture est issue d’arrosage naturel par les pluies mais 70% de l’eau mobilisée par l’homme l’est pour l’irrigation.

Avec ces consommations, l’agriculture irriguée fournit, selon la FAO2, 40% de la production alimentaire mondiale ; compte tenu de la demande croissante, ce chiffre devrait atteindre 60% d’ici à 2025.

L’irrigation en Europe : quelques chiffres

L’agriculture représente 24% de l’utilisation de l’eau en Europe (EEA report 2009), mais ne sert pas seulement à l’irrigation : au Royaume-Uni par exemple, 50 % des consommations agricoles sont destinés à l’abreuvement du bétail.

L’agriculture irriguée couvre environ un cinquième des surfaces en Europe mais produit deux cinquièmes des besoins (Doll & Siebert, 2002). En Italie et en Espagne, l’agriculture irriguée contribue à 50% de la production et à plus de 60% de la valeur finale agricole (OCDE, 2006), pour respectivement 21% et 14% des surfaces utilisées.

L’observation de la carte européenne de l’irrigation révèle d’ailleurs quelques surprises. Si le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Sud de la Roumanie et la façade atlantique de la France sont bien visibles, on note aussi des zones importantes au Pays-Bas et au Danemark. La carte de l’irrigation (des besoins en eau), ne reflète donc pas seulement la dureté du climat mais aussi la présence de filières dont la qualité et la rentabilité dépendent de l’eau : les légumes, les fleurs, les fruits…

L’irrigation en France

La France n’est pas un pays aride. D’un climat tempéré à dominante océanique, elle bénéficie d’une pluviométrie assez régulière. Le bilan de l’eau montre que les disponibilités sont considérables : sur les 200 milliards de mètres cubes reçus chaque année, 80 milliards ruissellent et sont évacués plus ou moins rapidement vers la mer et 120 milliards s’infiltrent dans les sols et vont recharger les nappes souterraines. Ces dernières sont de profondeur et de capacité variables, et quelques régions en sont dépourvues (Bretagne). Certaines de ces nappes souterraines constituent, avec les réservoirs artificiels, le réservoir tampon de l’eau en France.

Si l’on excepte le pourtour méditerranéen où l’agriculture (hors la vigne et l’olivier par exemple), est impossible sans irrigation, la carte de France des zones irriguées renseigne sur plusieurs aspects : le climat (déficit hydrique estival), la possibilité d’accéder à une ressource en eau et sur la profondeur des sols. Ce sont plutôt les sols caillouteux, sableux et superficiels, autre- fois pauvres qui ont bénéficié de l’irrigation, transformant en quelques décennies des régions déshéritées en bassins hautement productifs.

Si l’irrigation en France est relativement marginale en termes de superficie (moins d’un million d’hectares irrigués sur 22 millions de surface agricole utile), elle se concentre dans quelques régions ou intervient dans des filières données à des niveaux décisifs pour la création de valeur dans l’agriculture.

En effet, le bilan climatique général de la France, globalement excédentaire, cache d’assez fortes disparités et fait apparaître des déséquilibres inattendus dans certaines régions : le Sud de la France bien sûr (pas tout le Sud), mais aussi des régions de la façade atlantique (un triangle Nantes – Orléans – Bordeaux), qui présentent un bilan hydrique estival déprimé.

Ces zones de déficits sont historiques et ne résultent pas d’un réchauffement récent. Les prélèvements dans les rivières, s’ils pèsent en période d’étiage sur les débits, n’expliquent pas à eux seuls tous les « à secs » constatés régulièrement dans certains cours d’eau. Ainsi, sans remonter à l’Antiquité, dans les années quarante du XXe siècle, des journaux locaux faisaient déjà état d’à secs importants de certaines rivières alors que l’irrigation n’existait pas.

La réalité des chiffres

L’irrigation s’est développée en France dans les années soixante-dix (notamment après les sécheresses de 1975 et 1976), les surfaces irriguées en « grandes cultures » ont doublé de 500 000 ha à un million d’hectares.

Contrairement à une idée reçue, les compensations de la PAC restituées après 1992 sur les hectares irrigués (en fait un «retour» partiel de tous les volumes de production supplémentaires générés par l’irrigation qui ont servi à l’époque de base au calcul des compensations), n’ont pas pro- voqué d’explosion de l’irrigation. Ces surfaces sont restées stables autour d’un million d’hectares depuis 2005 (après une poussée à 1,15 million d’hectares après les périodes de sécheresse de 1989 à 1991).

En trente ans, le pourcentage d’exploitations ayant irrigué passe de 8,4% à 14,5%.

Ce développement de l’irrigation correspond à l’extension des zones de production : il s’est fait progressivement du Sud méditerranéen vers l’Ouest et le Nord sous l’impulsion des compagnies d’aménagement (Sud, Sud-Ouest), et des initiatives individuelles (forages, retenues col- linaires), en gagnant le Sud-Ouest, le Bassin parisien puis les régions Rhône-Alpes et Poitou-Charentes.

Remarquons néanmoins que, malgré cette extension, le taux global d’irrigation reste faible à 5,7 % de la SAU (surface agricole utile).

Sur ce total, le maïs (pour le grain, la production de semences et le fourrage), représentait environ 46 %. Beaucoup d’autres cultures bénéficient de l’appoint de l’irrigation, notamment les céréales « à paille » (blé tendre, blé dur), pour 18% des surfaces, les légumes, les pommes de terre et les vergers pour 17 %, mais aussi les betteraves, les protéagineux, les prairies, etc.

Des 4,7 milliards de mètres cubes retenus pour l’irrigation, le maïs ne représente qu’un tiers des prélèvements français. La première région consommatrice d’eau avec 3 milliards de mètres cubes (63% du total), est gérée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse où le maïs ne bénéficie que de 6 % des prélèvements.

Le maïs, culture emblématique de l’irrigation

Sur plus de 3 millions d’hectares de maïs cultivés en France, 800.000 sont concernés aujourd’hui par l’irrigation :

– sur 1,5 million d’hectares de maïs grain, 600 000 ha environ sont irrigués ;

– à cela il faut ajouter 100000 ha de maïs fourrager (récolté entier et ensilé pour les animaux), sur 1,4 million d’hectares ;

– la totalité des 60 000 ha de production de maïs semences (la France est le premier exportateur mondial de semences de maïs), et des 15.000 à 20.000 ha de maïs doux (le maïs des salades estivales).

Ainsi, bien que l’image de l’irrigation des grandes cultures en France soit très associée au maïs, on peut constater qu’en dehors des filières très contractualisées des semences et des légumes, le maïs est une culture très majoritairement pluviale sur notre territoire, c’est-à-dire conduite avec les seules ressources du ciel. Cela en dit déjà long sur la dépendance relative à l’eau de cette plante, et/ou sur l’aridité tout aussi relative du climat français.

Dans la plupart des grands bassins de production du maïs dans le monde (États-Unis, Amérique latine, Europe centrale, Chine), le maïs est majoritairement cultivé sans irrigation, sous des climats continen- taux ou océaniques, mais aussi méditerranéens et tropicaux. La plante la plus cultivée dans le monde aujourd’hui est donc présente sous tou- tes les atmosphères, sur tous les continents. En Europe, de l’Andalousie au Danemark, de la Galice et de la Bretagne jusqu’en Ukraine, le maïs affronte tous les milieux. Cette observation, on le verra, a une grande importance pour l’avenir et explique que le principal objectif de la sélection variétale du maïs soit l’amélioration de la tolérance de la plante au stress hydrique.

Le choix du maïs pour l’irrigation s’explique d’abord par son efficience naturelle vis-à-vis de l’eau. Par ses origines tropicales, son aptitude à supporter les fortes chaleurs, à fonctionner sous un rayonnement

Tableau 3 : efficience moyenne de l’irrigation (Calculée à partir des résultats d’essais en zones sèches)

Source :

Source : CNRS

maximum, ses particularités physiologiques (elle fait partie des plantes dites en C4, par opposition aux plantes d’origine méditerranéenne dites en C3, comme le blé), c’est la culture qui valorise le mieux l’eau apportée (3 t de grain pour 1 000 m3 d’eau).

Cette efficience physiologique se traduit par une efficacité économique. C’est la raison pour laquelle la culture du maïs est préférable pour les sols irriguées dans les régions où elle est bien adaptée au climat : l’écart de rendement avec d’autres cultures possibles, le blé par exemple, y est supérieur de 35 à 45 q à l’ha.

Pour les agriculteurs, le choix d’une production est d’abord économique, mais il résulte aussi d’une décision agronomique afin d’adapter la culture et le système de production (l’assolement), aux contraintes du milieu. La tolérance naturelle du maïs aux maladies lui confère de sur- croît la possibilité d’être cultivé en continu (monoculture), qualité qu’il partage avec très peu d’autres plantes.

Enfin, et cette légitimité historique lui est quelquefois déniée, le maïs est installé en France et en Europe depuis cinq siècles, soit depuis plus long- temps que d’autres plantes d’origine américaine comme lui (la pomme de terre, la tomate…). Il a donc fait l’objet d’un long travail d’adapta- tion aux conditions locales par les paysans français du Sud-Ouest, des Charentes, de la Bresse et d’Alsace. Ce travail d’adaptation des plantes au milieu, autrefois local – chaque agriculteur sélectionnait ses meilleurs épis pour les ressemer l’année suivante –, puis régional (l’apparition de populations de « pays »), est à la base de la variabilité de l’espèce, origine de la sélection variétale qui s’est progressivement mondialisée.

Plante bien adaptée aux conditions françaises, le maïs est cultivé à peu près partout (sauf en altitude), mais il est incontournable dans certaines régions.

L’apport d’eau complémentaire de l’irrigation ne représente en moyenne que la moitié des consommations d’eau du maïs pendant son cycle de production. Sans être comparable à l’irrigation de complément des céréales d’hiver (pour lesquelles elle se développe rapidement), la dépendance du maïs à l’égard de l’irrigation est loin d’être totale. Cela est dû à l’évolution des techniques, mais aussi et surtout au progrès génétique constant observé ces dernières décennies. Le maïs, qui béné- ficie d’investissements très importants dans le domaine de la génétique, apporte aux agriculteurs des progrès visibles à court terme. La tolérance aux périodes de stress plus longues et l’aptitude à maintenir intacte la capacité de rendement quand les conditions s’améliorent, bénéficient aussi bien aux maïs irrigués qu’aux maïs pluviaux. L’évolution constante du pilotage de l’irrigation, l’évaluation variétale de plus en plus sophistiquée et l’adaptation des itinéraires techniques aux contraintes par bassin de production (semis précoces, esquive), contribuent aussi au perfectionnement de l’efficience de la ressource. On verra que le progrès global des techniques agronomiques a permis de maintenir et faire évoluer les performances malgré le poids croissant des contraintes.

Efficience économique de l’irrigation

De nombreuses études ont montré l’apport de l’irrigation à la création de valeur dans les filières agricoles. Il est frappant de constater que dans les régions où l’irrigation est importante (et notamment du maïs grain), les exploitations agricoles de taille moyenne sont restées compétitives. Partout où elle intervient, l’irrigation crée de la valeur soit par les rendements qu’elle apporte soit par la stabilisation de filières très rémunératrices.

Sa suppression en France qui, pour certains, n’aurait qu’une incidence négligeable sur la production nationale, aurait de fait dans de nombreuses régions et pour de nombreuses filières, par effet de seuil, des conséquences massives sur les systèmes de production et l’emploi associé.

Au-delà de la sécurisation de la production à des niveaux élevés, « l’assurance irrigation » permet de garantir une qualité constante des produits. Pour toutes les cultures sous contrat comme les légumes, les productions de semences ou certaines filières céréalières exigeant des qualités technologiques précises, l’irrigation est considérée comme faisant partie de la garantie exigée par le collecteur et/ou le transformateur. Dans le fonctionnement des plantes, la quantité est souvent liée à la qualité. L’irrigation garantit en fin de cycle végétatif le bon remplissage des grains et donc une valeur technologique plus élevée. Les grains stressés ont des calibres plus petits, ce qui diminue leur taux de flottation et leur aptitude à l’extraction d’amidon. L’irrigation diminue le risque de fissuration et la sensibilité à la casse au moment de la récolte, défauts redoutés par les fabricants d’aliment du bétail. La valeur alimentaire dépend aussi du taux d’amidon à la récolte. Enfin le stress hydrique est un facteur de risque de contaminations de champignons (fusarium), qui peuvent être à l’origine du développement de certaines mycotoxines.

Des études complètes ont exploré minutieusement les « externalités positives » de l’irrigation. Citons à titre d’exemple une étude récente de la chambre d’agriculture de la Vienne en Poitou-Charentes qui reprend, de façon méthodique, filière par filière, le rôle joué par l’irrigation dans ce département. La Vienne est un département représentatif de l’agriculture française, de sa diversité, aux conditions climatiques moyennes, ni trop sévères ni trop favorables. Cette étude montre que, toutes filières confondues, les 50 000 ha irrigués de la Vienne rapportent plus de 160 millions d’euros de chiffre d’affaires total alors qu’elle ne concerne que 18 % des exploitations et 50 % environ des surfaces de maïs. L’extrapolation à la France entière se chiffre en milliards d’euros.

L’irrigation concerne aussi une exploitation laitière sur trois, mais génère 44 % du quota laitier départemental. Certaines filières en dépendent presque totalement : maïs semences, échalion, tabac, melon, maraîchage et fruits. Ces filières spécialisées représentent des chiffres d’affaires importants : melon, 33 millions d’euros; tabac, 2.9 millions d’euros; maïs semences, 2.4 millions d’euros; échalion, 0.7 millions d’euros. L’irrigation seule peut garantir la pérennité de ces productions et satisfaire aux objectifs de qualité prévus par les contrats de production. L’effet de levier est considérable sur l’économie du département. Au-delà du chiffre d’affaires de la production livrée (60 millions d’euros), la transformation industrielle de cette production primaire (73 millions d’euros), en aval et les consommations d’approvisionnement en amont (20 millions d’euros), complètent l’évaluation de l’impact économique. S’y ajoutent la masse salariale engendrée (25 millions d’euros), avec 800 emplois salariés à temps plein et les 240 actifs exploitants.

Pour la seule filière du maïs grain, et en ne comptant que la production primaire, la perte de production provoquée par la suppression de l’irrigation pourrait être de 4 millions de tonnes. Pour compenser cette perte avec des céréales pluviales, ce sont plus de 600.000 ha d’espaces cultivables nouveaux qu’il faudrait trouver.

Irrigation et durabilité des modes de productions agricoles

L’irrigation contribue à garantir la durabilité des modes de production si l’on donne à cette acception une définition à la fois économique, agronomique et écologique.

Au niveau de la parcelle agricole, les rendements élevés, notamment en maïs grain, garantissent la restitution de matière organique au sol importante, donc l’assurance du maintien de la fertilité des sols. Les rendements réguliers sont associés à une meilleure gestion prévisionnelle des engrais azotés : les fertilisations sont calculées a priori sur une hypothèse de rendements probables. Plus ils sont stables, moins le risque de gaspillage et de reliquats excessifs en automne (à l’origine de possibles fuites de nitrates), est grand.

Au niveau des exploitations, l’irrigation permet la diversification des cultures, l’équilibre entre les cultures d’hiver et d’été, donc une sécurité face aux aléas climatiques. Le maintien de rendements élevés et réguliers permet une trésorerie stable.

L’irrigation est la meilleure des « assurances récolte ». Mais c’est sur la durabilité économique des filières, la sécurisation des débouchés, que l’irrigation apporte le plus. En permettant un juste équilibre entre les cultures d’hiver et d’été, elle assure aux organismes stockeurs (coopératives et négoces), l’étalement de la collecte sur les trois périodes de moisson, l’optimisation de ses coûts de stockage, l’amortissement de ses installations et un fret régulier pour les entreprises de transport. Elle favorise aussi une meilleure pérennité des débouchés commerciaux par une production stable en quantité comme en qualité.

Toutes les études économiques, régionales ou locales, sur l’impact de l’irrigation démontrent un lien avec le maintien d’emplois permanents : un irrigant génère 6 emplois induits dans les Landes, 4 dans la Vienne ; 100 ha irrigués génèrent 22 emplois directs et indirects dans les régions méditerranéennes.

Au niveau de la « Ferme France », l’irrigation contribue à un aménagement agricole équilibré de l’espace rural français en compensant les handicaps climatiques ou de sols de régions défavorisées; le maintien d’un nombre plus élevé d’exploitations, une occupation suffisamment dense de l’espace rural, la pérennité d’un paysage agricole vivant, partie intégrante du patrimoine national et d’une certaine manière, de sa valeur touristique.

Enfin, et puisque l’argument est à la mode, rappelons qu’une tonne supplémentaire produite à l’hectare libère une tonne d’oxygène supplémentaire en fixant une tonne de gaz carbonique..

De l’irrigation à la gestion de l’eau

Les nécessités économiques et les demandes sociétales ont conduit depuis longtemps les agriculteurs à optimiser l’utilisation de l’eau.

Commençons par un exemple révélateur qui permet d’illustrer l’écart existant entre des idées reçues et la réalité scientifique et agronomique : la critique souvent entendue de l’arrosage aux heures les plus chaudes de la journée censée être à l’origine de pertes importantes par évaporation. Cette remarque, qui semble frappée au coin du bon sens, a été démentie par les études les plus précises.

En France, le mode d’irrigation le plus utilisé est l’aspersion (91%). L’eau est projetée en l’air par un canon à enrouleur ou dispersée en pluie plus localisée par des arroseurs fixes ou tournants (pivots). Des études très précises3, révèlent que ces pertes étaient largement inférieures à 10% aux heures les plus chaudes de la journée. Ces conclusions confirment des études antérieures4, qui évaluaient ces pertes de l’ordre de 5%. Sous le climat français, ces pertes sont limitées. L’obligation de l’arrosage de nuit qui résulterait d’une interdiction d’arrosage de jour, obligerait les agriculteurs à s’équiper d’installations surdimensionnées permettant des débits suffisants pour arroser la même surface en moins de temps, ce qui engendrerait certainement plus de gaspillage. Un récent avis, rendu par le Conseil d’Etat, évoque dans la même veine la pré- tendue mauvaise utilisation de l’eau pour l’irrigation et recommande la technique du goutte-à-goutte connue des arboriculteurs et des jardiniers. Cette recommandation révèle plutôt la méconnaissance des contraintes agricoles. Le goutte-à-goutte est une technique très onéreuse, utilisée pour les petites surfaces (en arboriculture, maraîchage), dans les zones de grand vent (vallée du Rhône), ou de températures très élevées (Israël). La durée de vie de ces équipements est courte, leur renouvellement coûteux. En outre, certains insectes foreurs s’installent dans les tuyaux, les rendant rapidement inutilisables. Enfin, la qualité de répartition de l’eau autour du goutteur dépend beaucoup du type de sol et de sa capacité à diffuser l’eau entre les goutteurs.

L’irrigation par aspersion utilisée sur de grandes surfaces est souple d’emploi, elle est la plus appropriée aux conditions françaises standards (températures moyennes, vents modérés). Les éventuels gaspillages d’eau sont plus à craindre les jours de vent, celui-ci contrariant une bonne répartition de l’eau sur l’ensemble du champ.

Le goutte-à-goutte a été testé en grandes cultures : outre son coût exorbitant, il n’a pas démontré une efficience de l’eau supérieure aux techniques classiques d’aspersion.

Cet exemple illustre la difficulté pour le monde agricole (comme tout milieu professionnel), à devoir répondre par des explications techniques complexes à une observation simple et apparemment évidente. Cette nécessité d’une justification permanente a commencé pour l’irrigation dans les années quatre-vingt quand son usage s’est développé de façon spectaculaire dans certaines régions.

Face à ces questions, la profession agricole a dû, dès cette époque, fournir des explications sur ses pratiques. Les prélèvements en rivière et les forages privés se multipliaient, l’offre semblait abondante, inépuisable. Mais les autres types de consommations progressaient aussi rapidement et les étés très secs des années 1989-1990-1991 ont fait apparaître les premiers conflits entre usagers, particulièrement en période estivale où les prélèvements agricoles sont importants. Les conflits ont été les plus vifs dans les régions où l’afflux touristique estival (les touristes recherchent, comme les plantes, lumière et chaleur, mais sans la pluie), faisait exploser les besoins en eau potable et les utilisations de l’eau pour les loisirs. C’est-à-dire dans les régions où la même ressource était sollicitée simultanément pour des emplois différents : rivières, pour l’irrigation et les activités nautiques; nappes superficielles, pour l’eau potable et l’irrigation.

Le littoral charentais et vendéen et l’arrière-pays qui fournit la ressource en eau, ont été les premières zones de conflit.

C’est à cette époque que le droit de l’eau a aussi évolué de façon décisive en inscrivant cette ressource naturelle dans le patrimoine commun de la nation (loi sur l’eau 1992), octroyant à l’ensemble des usagers et à l’administration un droit de regard sur l’utilisation qui était faite de la ressource. Un double impératif s’est alors imposé dans le domaine de l’irrigation pendant cette période : le souci d’économiser l’eau et le développement de la gestion collective par les irrigants eux-mêmes.

L’irrigation est d’abord une technique

Les premiers travaux ont porté sur le réglage des matériels, la qualité de la répartition de l’eau et surtout sur le pilotage de l’irrigation en fonction du besoin des cultures. Des études physiologiques précises sur le besoin des plantes, le choix de variétés plus robustes, l’encadrement du conseil par des avertissements envoyés aux producteurs (par courrier puis par fax, aujourd’hui par Internet), ont régulièrement amélioré l’efficience de l’utilisation de l’eau.

Toutes ces approches ont été menées de front. On considère que depuis les années quatre-vingt, le progrès général de ces techniques a permis au moins 30% d’économie d’eau à performance égale.

Les premiers gains significatifs ont été apportés par un meilleur réglage des canons à enrouleur. Ces grosses bobines entourées d’un tuyau flexible tirent un canon sous la pression de l’eau. Ces équipements sont pratiques, robustes et surtout polyvalents, ce qui en fait le matériel favori d’irrigation des exploitations au parcellaire irrégulier et de petite taille. Projetant l’eau, ils sont assez sensibles au vent et le réglage de leurs paramètres (débit, pression), permet de minimiser les gaspillages d’une mauvaise répartition. Leur polyvalence a une contrepartie. Ils doivent être déplacés d’une parcelle à l’autre. Le tour complet d’un enrouleur, pour revenir à son point de départ et entamer la révolution suivante, s’appelle le tour d’eau. Ce tour d’eau est la principale contrainte de l’irrigant. Il doit jongler entre les besoins de ses cultures, le débit du matériel, les horaires autorisés pour l’irrigation dans certains bassins. Cette contrainte concrète du tour d’eau peut être un frein à une optimisation purement agronomique des besoins des plantes et explique souvent ce phénomène rare, mais incompréhensible pour un observateur non spécialisé, de voir irriguer quand il pleut (on surestime aussi, « à l’œil », les quantités d’eau tombées). Les pivots, les installations fixes (couverture intégrale), ont aussi fait l’objet de contrôles systématiques dans les années quatre-vingt-dix. Ces contrôles ont été le plus souvent réalisés par des conseillers spécialisés des chambres d’agriculture qui ont fait progresser les irrigants et ont favorisé l’innovation chez les fabri- cants d’équipements.

L’autre apport décisif réside dans la connaissance des besoins en eau des plantes. Il est le fait de travaux anciens, notamment pour le maïs. Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont vu se développer de nombreuses expérimentations sur la meilleure façon de conduire l’irrigation avec, phénomène alors nouveau, des conseils systématiques proposés par de nombreux organismes de développement agricole, les organisations d’irrigants elles-mêmes ou les filières de transformation. Ces conseils «poussés» à domicile par l’apparition des fax ont eu un impact impor- tant. Encadrée dans des actions collectives (opération Irri-mieux), l’irrigation est devenue de plus en plus technique. L’aboutissement de ces savoir-faire peut être illustré par des logiciels de conduite adaptés à cha- que culture, à chaque région (sol et climat), et servant de base au conseil généralisé destiné aux irrigants. Ces méthodes de conduite portent sur- tout sur le raisonnement des moments les plus délicats de la campagne d’irrigation. Le démarrage, l’arrêt et la prise en compte des pluies, sont essentiels pour adapter les apports en tenant compte du rythme implaca- ble du tour d’eau et des contraintes d’équipement.

Grâce à ces améliorations successives, l’efficience de l’irrigation a régulièrement progressé ces vingt dernières années malgré les contraintes croissantes et les restrictions d’accès à la ressource.

Nous verrons plus loin le rôle également fondamental, en amont, de l’amélioration variétale et des stratégies culturales innovantes mises en œuvre.

Les irrigants s’organisent collectivement

Parallèlement et pour les mêmes raisons d’économie, de meilleure gestion, les irrigants se sont organisés collectivement.

L’organisation collective des irrigants a poursuivi plusieurs buts :

– s’investir dans la connaissance de la ressource en eau, pour les irri- gants comme pour les usagers, et progresser dans les connaissances sur l’hydrogéologie, le fonctionnement des nappes, la relation entre ces dernières et les rivières;

– s’investir dans la gestion concertée de la ressource. Les irrigants sont des usagers de la ressource en eau, leur survie économique en dépend. Cette gestion doit se faire en respectant les spécificités de chaque bassin ;

– s’investir avec leurs structures de conseil (chambres d’agriculture), et de recherche (instituts techniques), dans la mise au point de conduites de pilotages et de techniques plus économes ;

– évaluer et accompagner les besoins de création de modes de stockage de l’eau.

Mais c’est l’évolution du cadre réglementaire, la loi sur l’eau de 1992, avec la création des SAGE (schémas d’aménagements et de gestion des eaux), renforcée en 2003 par la création de ZRE (zones de répartition des eaux), dans les régions à forte demande d’irrigation et enfin la multiplication des actions concertées dans la gestion de bassins sensibles qui ont obligé les irrigants à prendre en main leur gouvernance.

D’une certaine façon, la culture du maïs, base de l’irrigation en France, par les surfaces représentées, ses besoins en eau prévisibles et réguliers, mais aussi par son intérêt économique, a contribué à construire une organisation pérenne des irrigants français, étendue aujourd’hui au niveau européen.

L’évolution de contraintes diverses (climatiques, économiques, réglementaires, sociétales), a donc accéléré l’organisation de l’irrigation qui est devenue à ce jour une activité très encadrée, et même très surveillée.

Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre : les irrigants doivent prouver que l’irrigation est non seulement une bonne utilisation d’une ressource existante, mais aussi qu’elle est durable au sens multiple qu’on donne aujourd’hui à ce mot.

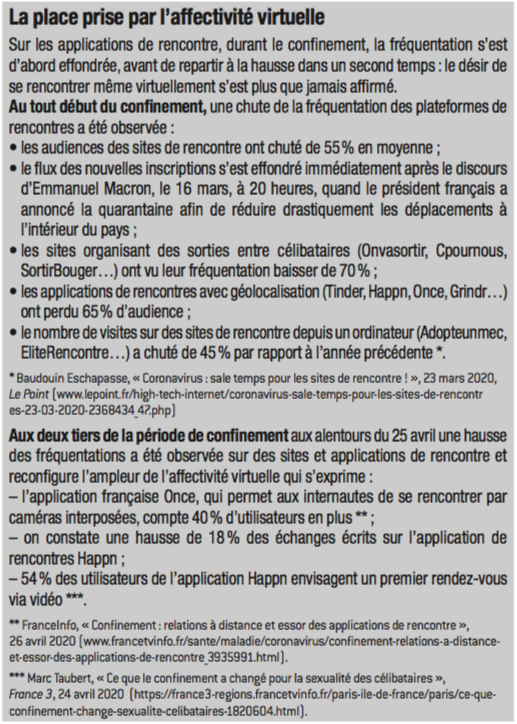

Encadré 1 : la grande diversité des acteurs de l’eau

Source :

Source:Sécheresse et agriculture : Rapport d’expertise, INRA, 2006.

Du bon usage de l’eau dans une agriculture durable

Après les sécheresses de 1975-1976 et 1989-1991, on a noté que l’agri- culture française avait recherché une sécurisation de sa production en augmentant les surfaces irriguées et en choisissant la plante la plus effi- ciente pour cela : le maïs.

Depuis l’épisode de sécheresse de 2003 à 2005 qui a vu les volumes des prélèvements augmenter d’un milliard de mètres cubes dans le bassin Adour-Garonne, le paysage de l’irrigation a changé. Si le maïs grain reste de loin la culture la plus irriguée, l’irrigation sur les autres céréales a été multipliée par 3,7. De plus, la crise fourragère estivale qui s’en est suivie a obligé les éleveurs à anticiper des récoltes (dès le mois de juillet), de cultures destinées à d’autres usages.

Le maïs, plante polyvalente et bien adaptée à l’alimentation des ruminants, a servi de stock de secours sur pied : plusieurs dizaines de milliers d’hectares ont été détournés de leur destination initiale et ont fait l’objet de transactions locales entre céréaliculteurs et éleveurs.

On touche ici à un aspect central de la durabilité en agriculture. La France n’est pas affectée de sécheresses récurrentes prolongées, mais d’épisodes secs imprévisibles (géographiquement et dans le temps). Le maintien d’un tissu agricole dense, bien réparti sur le territoire, équilibré entre culture et élevage, suppose que l’on corrige les handicaps naturels de chaque région. L’irrigation, l’équilibre entre les cultures d’hiver et d’été, y contribuent. Les ressources naturelles n’étant pas toujours là où il faut, la gestion de systèmes de culture et l’adaptation des techniques agricoles doivent y pourvoir.

Agronomie et géographie

Comme on l’a vu précédemment, et compte tenu du poids économique et sociologique de l’irrigation, une approche purement comptable, uni- forme, de la gestion de l’eau, aurait pour conséquence l’aggravation des écarts entre régions inégalement servies par leurs ressources naturelles.

Quand on superpose les différentes cartes des facteurs de production (chaleur, rayonnement, pluviométrie, profondeur du sol, accès à une ressource en eau), on voit que ces cartes ne coïncident pas forcément.

Prenons deux exemples opposés.

Le maïs occupe volontiers les fonds de vallée, les anciens marais ou des zones autrefois insalubres de mise en valeur ancienne, souvent depuis le Moyen-âge. Les sols y sont profonds, quelquefois hydromorphes (très humides au point d’être incultivables), et même parfois inondables. Dans ce domaine naturel, les cultures d’hiver sont impossibles et beaucoup de cultures d’été, trop sensibles aux maladies, ne peuvent supporter l’hydrométrie permanente élevée de ces situations. Le maïs est parfaitement adapté à ces milieux et sa rentabilité y est maximale (rendements élevés, réguliers et sans irrigation). Plusieurs centaines de milliers d’hectares en France et en Europe sont dans ce cas. Le maïs y a transformé des zones humides, incultivables, en riches territoires agricoles. Aujourd’hui, un équilibre existe entre la préservation de certains de ces milieux, de ces écosystèmes et le maintien d’une activité agricole viable. Ces sols n’exigent pas de fertilisation très élevée et les bandes enherbées le long des cours d’eau, pour empêcher le transfert des produits de protection phytosanitaires, y sont obligatoires.

On voit donc, sur cet exemple, que ce sont souvent les sols qui ont le moins besoin d’eau qui sont les plus proches de la ressource.

A l’opposé, les terrains superficiels, les « terres à cailloux », fréquents sur les plateaux calcaires, sont inaptes aux rendements élevés, surtout quand ils sont situés dans des régions plutôt marquées par des déficits hydriques comme la Poitou-Charentes ou le sud de la Vendée. Dans ces régions marquées par des sécheresses de printemps fréquentes, les rendements des cultures d’hiver sont aussi irréguliers. Ces «tables» calcaires sont faciles à identifier sur une carte géologique de la France, elles correspondent à l’étage jurassique connu des amateurs de dinosaures. Ces formations géologiques où l’eau s’infiltre en profondeur, disposent sou- vent de réservoirs naturels de nappes souterraines, notamment dans leur partie supérieure (le dogger), qui sont facilement accessibles (pour l’eau potable comme pour l’irrigation), qui se rechargent vite en hiver, mais peuvent s’épuiser tout aussi rapidement en été.

L’irrigation par forage a transformé ces régions. Elle a permis de hisser les performances des céréales et du maïs à des niveaux élevés, ouvrant ainsi la voie à des filières économiques comme celles des semences mais aussi des légumes ou des melons. Avec les forages individuels, ce sont les irrigants qui ont élargi l’accès à la ressource et ont permis de maintenir des exploitations céréalières de taille moyenne suffisamment rentables jusqu’ici. Le fragile équilibre entre les différents usagers de l’eau y fait l’objet de négociations difficiles chaque année. Les irrigants et les agriculteurs opposent dans un débat qui se radicalise leur « survie » au «confort» d’autres usagers.

La question du partage de l’eau dans des régions comme la Poitou- Charentes, devra trouver un compromis entre une agriculture performante profitant pleinement de ses débouchés portuaires d’une part, et d’autre part des activités touristiques, ostréicoles et mytilicoles qui sont très sensibles à l’équilibre eau douce/eau salée des pertuis charentais, donc des débits des rivières à leur embouchure.

On constate que même dans une région qui n’est pas aride (et par ailleurs dépourvue d’industrie), les effets marginaux de contraintes sur l’irrigation induisent un choix de modèle de développement économique. Il n’est donc pas étonnant que l’irrigation soit devenue un enjeu emblématique pour ses partisans comme pour ses adversaires.

Le cas des coteaux des pays de l’Adour (et de l’Aquitaine plus large- ment), est aussi problématique. Les potentiels de rendement de ces sols difficiles (secs en été, trop humides en hiver) et délicats d’un point de vue agronomique, y sont variables, souvent limités et très dépendants des séquences climatiques. Ces terroirs éloignés des rivières, dans une région dépourvue de nappes souterraines, ont vu l’irrigation se développer grâce à l’aménagement de petits lacs collinaires, remplis (pas toujours), en hiver en profitant des avantages du relief. Les vallées, elles, utilisent les débits de rivières réapprovisionnées (pas toutes), par le réservoir pyrénéen. On voit combien ces systèmes de production agricoles sont fragiles.

Pourtant, comme souvent dans les régions à handicap naturel où les rendements sont incertains, la population agricole, qui demeure nombreuse, a élaboré des filières de transformation des céréales pour créer de la valeur ajoutée à sa production de base : élevages hors-sol, canards gras, développement de filières hautement techniques spécialisées (semences, légumes…), avec usines de conditionnement et de transformation.

C’est le cas du département des Landes (qui conjugue sables irrigués et coteaux de Chalosse), dans lequel les légumes couvrent 25% de la surface irriguée. Il concentre aussi une bonne partie des productions de maïs semences et de maïs doux français. Dans ces conditions, un irrigant landais (ils sont 3 000 dans le département), y génère 6 emplois directs dans les activités d’amont et d’aval des exploitations agricoles.

Confronter la géographie des sols et la géographie économique avec l’agronomie est donc un préalable à toute réflexion sur l’intérêt de l’irrigation.

Les agriculteurs, témoins du réchauffement climatique

Pour les agriculteurs comme pour les techniciens et ingénieurs qui suivent le comportement des cultures céréalières depuis trente ans, le réchauffe- ment climatique est une réalité.

Par exemple pour le maïs grain, on compare les besoins en sommes de températures de la variété avec l’offre climatique dans la même unité afin de conseiller une précocité adaptée aux possibilités climatiques d’une région (c’est-à-dire utiliser au mieux l’espace disponible entre les dernières gelées de printemps et les premières gelées d’automne).

On est donc amené à suivre, année après année, l’évolution des températures moyennes (à partir du « zéro de végétation » de la plante, soit 6°C). Les agriculteurs ont donc assisté, en direct, au changement du climat à partir des années quatre-vingt-dix!

Pour parcourir un cycle complet de végétation du maïs grain, il faut, selon la précocité des hybrides utilisés, de 1.500 à 2.200° C (base 6), cumulés. Depuis 25 ans, en France, l’offre climatique a augmenté de 200° C. Des variétés dont la limite de culture était la Garonne il y a 25 ans, sont couramment cultivées aujourd’hui en Poitou-Charentes. Cette translation des possibilités de culture vers les latitudes septentrionales est observable à l’échelle européenne. Le maïs est depuis 10 ans largement cultivé au Danemark et en Angleterre pour le fourrage. C’est d’ailleurs dans ces régions où le réchauffement se combine avec des pluviométries suffisantes (Belgique, Nord-Ouest de la France), que les progressions des rendements moyens sont les plus spectaculaires. Instinctivement, avec des printemps plus chauds, plus secs, les agriculteurs se sont adaptés à ces changements en semant les maïs de plus en plus tôt, augmentant encore le potentiel climatique disponible. Dans tout l’hémisphère nord, la date de semis moyenne du maïs a été avancée de 20 jours en 25 ans.

Si cette évolution doit se poursuivre, la géographie agricole de l’Europe pourrait être méconnaissable en 2050. La réflexion sur l’irrigation doit intégrer ces hypothèses, préparer l’avenir. Notons au passage que les possibilités d’adaptation semblent plus faciles pour les cultures annuel- les que pour les plantations pérennes difficilement déplaçables (vignes, arbres fruitiers). Si les spécialistes s’accordent sur le sens du réchauffement, ils sont plus incertains au sujet de son ampleur. En revanche, les prévisions sont plus difficiles quant aux pluies. Les modèles prédisent une augmentation de la pluviométrie (au nord d’une ligne floue qui coupe la France en deux), l’élévation des températures augmentant les risques de conflit de masses d’air qui sont à l’origine des précipitations (convection). Les hypothèses actuellement retenues parient plutôt sur une augmentation de la pluviométrie hivernale, mais aussi sur des séquences de sécheresse estivales plus longues et plus marquées.

Dans ces conditions, l’évolution climatique est plutôt favorable aux cultures d’été (notamment le maïs, mais aussi le sorgho, le tournesol ou le soja), capables de supporter des températures plus fortes, aptes à croître sous des rayonnements intenses. La modification du régime des pluies donne tout son sens aux demandes du monde agricole de stocker l’eau des précipitations hivernales plus abondantes. Cette proposition simple (à l’œuvre dans de nombreux pays), transforme les évènements liés au réchauffement climatique en atouts supplémentaires pour l’agriculture française. Au contraire, les propositions actuelles de « désirrigation » risquent de mettre certaines régions en grave difficulté. En effet les changements de systèmes de production envisagés (s’ils sont possibles), avec des plantes « plus économes » se traduisent toujours par des baisses de rendement moyen importantes. Ils sont beaucoup plus consommateurs de surface, appauvrissant les filières agricoles et la production finale de ces régions. La mise en place de nouvelles filières est difficile, coûteuse en investissements et oblige à revoir les circuits de commercialisation et les débouchés. Investir dans le stockage de l’eau se révèlera peut-être moins onéreux et moins risqué que d’engager les agriculteurs dans des schémas de «rupture» inspirés du concept de décroissance.

La contribution d’un institut technique agricole spécialisé dans le végétal

Les instituts techniques agricoles financés et gérés par les producteurs, sont une particularité française. La fonction de recherche appliquée en agriculture est stratégique, car l’agronomie, pour reprendre une phrase célèbre, « est un art simple et tout d’exécution ». Intermédiaires entre la recherche fondamentale, publique et privée, et les organismes de développement agricole, les instituts techniques jouent un rôle important dans l’évaluation, l’adaptation et la transmission aux agriculteurs d’outils, de conseils et de techniques utiles et utilisables.

Deux spécialités de ce type d’organisation (parmi d’autres), sont à relever. Les instituts techniques, comme toutes les structures de conseil proches du terrain en agriculture, doivent avoir deux qualités au moins. En priorité la nécessité de réactivité : les agriculteurs, soumis aux aléas nombreux, sont des champions de l’adaptation, adeptes de l’innovation.

Ils réclament de leur institut technique qu’il les renseigne en temps réel sur la valeur de nouveautés, d’innovations techniques transférables sur le terrain rapidement.

Ensuite, le réalisme et l’efficacité : une proposition technique, séduisante sur le papier, doit passer l’épreuve impitoyable du champ, du climat, de l’organisation de l’exploitation agricole et aussi de l’existence de débouchés. D’autre part, l’institut technique est souvent amené à signaler aux pouvoirs publics la difficulté de mise en œuvre de certaines mesures, leur impraticabilité parfois, à l’aide d’une expertise de terrain couvrant l’ensemble du territoire national. C’est à partir de cette expertise que peuvent être formulés les éléments d’un diagnostic du besoin d’irrigation pour chaque bassin, chaque terroir, et les stratégies d’adaptation possibles (leurs limites), à des scénarios de contraintes croissantes sur l’eau.

Quelles stratégies d’irrigation pour demain ?

ESCo « Sécheresse et agriculture », INRA, 2006.

On peut classer les stratégies à adopter en fonction du niveau de disponibilité de la ressource en eau. Par ordre croissant de contraintes a priori :

Maintenir le niveau actuel de ressources en eau

– Le niveau actuel de disponibilité en eau est déjà considéré par les irri- gants français comme contraignant.

Le suivi de la progression des rendements du maïs grain, révélateur de l’évolution du progrès génétique, de l’évolution du climat et des contraintes réglementaires, montre que la progression régulière des rendements depuis vingt-cinq ans a subi un point d’inflexion au début des années quatre-vingt-dix : le progrès annuel moyen français est passé de 1,4 q/ha/an à 1,1 q/ha/an. On observe des différences régionales importantes de presque 2 q/ha/an dans les zones continentales et du Nord-Ouest à seulement 1 q/ha/an dans le grand Sud-Ouest.

Ainsi, le retour à une progression normale des performances variétales permises par le progrès génétique nécessiterait un effort significatif d’augmentation de la ressource.

– Le maintien des ressources au niveau actuel, à condition que les volumes soient garantis et ne soient pas contredits par des arrêtés d’interdiction de l’irrigation en plein été, donnerait de la visibilité aux gestionnaires de l’eau, aux agriculteurs, pour prévoir, plusieurs mois à l’avance (les cultures d’hiver se sèment sept mois avant les cultures d’été), la répartition des cultures qui permet d’optimiser au mieux les volumes disponibles.

Le niveau de contrainte actuel (les maïs sont arrosés en moyenne à 60-70% de leurs besoins), s’il est garanti, permet néanmoins de conserver tout de même les systèmes de production existants à leur niveau de performance en s’appuyant sur le progrès génétique de chaque espèce. Il permet également de maintenir les surfaces actuelles de chaque culture en stabilisant l’organisation des systèmes de production, de collecte, de transformation et d’exportation.

C’est la stratégie d’adaptation retenue par les irrigants depuis dix ans.

Elle permet de valoriser au maximum l’eau disponible avec des efficiences moyennes de 20 q (céréales), à 30 q (maïs), pour 100 mm apportés par l’irrigation. Des systèmes stables, avec un volume d’eau connu, même légèrement sous-irrigués, sont gérables techniquement. Mais ils ne permettent pas de faire face à des évolutions brutales ou plus défavorables du climat.

Contrainte supplémentaire modérée sur les volumes qui peuvent être prélevés

Ce niveau de contraintes ne permettra pas toujours de garder les mêmes systèmes de production. Plusieurs adaptations sont possibles. Appliquer des stratégies de conduite plus restrictives sur le maïs, modifier les précocités des variétés conjuguées à des semis précoces, sont des possibilités efficaces. Ces stratégies, dites d’esquive, commencent à être mises en œuvre par les irrigants. Elles permettent d’économiser 10 à 15% d’eau sur le maïs, mais les performances deviennent plus irrégulières.

La possibilité d’introduire plus de céréales ou de tournesol en fonction des prix de vente existe aussi. Le développement de la culture du blé dur (irrigué), dans le Midi toulousain en témoigne. La solution la moins dommageable est de répartir l’eau sur des surfaces plus importantes, en utilisant les capacités de résistance de chaque culture dans une pratique d’irrigation de soutien ou de complément. Cette stratégie est risquée à court terme car elle repose sur le progrès génétique et ne supporte pas la médiocrité dans les autres facteurs de production. En effet, le pro- grès génétique des plantes ne peut pas être valorisé dans des cultures de « basse intensité » où tous les intrants sont diminués. Par exemple, une culture soumise volontairement à un stress hydrique prolongé est très sensible à la concurrence des mauvaises herbes et plus vulnérable à l’attaque des parasites.

Les instituts techniques travaillent à la définition de ces seuils techniques pour chaque combinaison :

Eau disponible x culture x variété x fertilisation x protection, en dessous desquels il y a rupture du modèle économique.

Contrainte généralisée : vers la « désirrigation »

Cette hypothèse, illustrée par un néologisme aux accents très négatifs, conduit à revoir en profondeur les assolements culturaux. Elle est sou- vent associée, dans l’esprit de ses promoteurs (souvent très éloignés des réalités agricoles), à la suppression totale de l’irrigation du maïs ou même des cultures d’été.

On a vu précédemment que les évolutions climatiques récentes n’épargnaient aucune période de l’année, donc aucune culture : sécheresse d’automne empêchant les semis de cultures d’hiver (2009), sécheresse de printemps pesant sur les céréales et les colzas (2010). La disparition de grandes cultures dans l’assolement augmente le risque statistique lié au climat.

En outre, certaines rotations à base de cultures d’hiver posent aujourd’hui des problèmes de protection (insectes, mauvaises herbes). La rotation avec l’introduction de « têtes d’assolement » est ainsi devenue nécessaire dans certaines régions.

Enfin, ces approches extensives laissent sans solution les régions ayant le moins d’atouts naturels (sol, climat), structurels (exploitations de taille moyenne), ou loin des grands bassins de production, donc de structures d’appui, de collecte et de débouchés.

Le problème particulier de la sécurité d’approvisionnement des élevages

Par rapport à un céréaliculteur, le manque de production « primaire » pose aux éleveurs un problème supplémentaire : l’approvisionnement en four- rage de ses animaux. Le risque affecte ici l’outil de production lui-même. Les prairies sont les premières affectées par les variations climatiques : le froid et la pluie retardent la mise à l’herbe au printemps, les sécheresses du printemps et de l’automne limitent la pousse de l’herbe, les températures élevées en été bloquent la croissance des graminées fourragères. Pour cela, les éleveurs ont recours au stockage de fourrages conservés (sec ou frais). Le maïs est la principale plante de stock en France et en Europe. Le printemps 2010 a vu un recours exceptionnel à ces réserves de sécurité qui existaient grâce aux bons rendements du maïs en 2009.

On estime que 100.000 ha de maïs destinés aux animaux sont irrigués. Cette irrigation d’appoint est particulièrement importante en Pays de la Loire où se conjuguent des filières importantes d’élevage (et la transformation qui en dépend), et des déficits hydriques estivaux récurrents. Les études économiques déjà citées montrent la place stratégique – même si elle est minoritaire – de l’irrigation dans ces systèmes de production. Plusieurs centaines de milliers d’hectares de surfaces fourragères en France ont leur productivité limitée par les températures ou les séche- resses estivales.

L’innovation au cœur du sujet

Face au manque hydrique, les espèces cultivées sont inégales, mais il y a des limites qui tiennent à la physiologie même des plantes.

En cas d’insuffisance d’eau, une plante va restreindre son fonctionnement, sa transpiration et les échanges gazeux avec l’extérieur. L’inconvénient, c’est que cette réaction de survie nuit à la photosynthèse, donc à la production de biomasse.

« L’efficience de l’eau varie d’une part avec les conditions climatiques, d’autre part avec l’espèce. […] On observe de grandes différences entre espèces pour un climat donné, avec une efficience maximale chez certaines espèces disposant d’un métabolisme dit C4 (maïs, sorgho), et une variabilité génétique importante à l’intérieur de chaque espèce.»5

C’est en s’appuyant sur cette variabilité génétique importante, par la sélection des plantes les plus performantes, que la génétique avance. Ce progrès est aujourd’hui accéléré par les biotechnologies qui permettent de repérer rapidement les gènes d’intérêt dans la tolérance au stress hydrique. Il s’agit ici de sélection classique assistée par la génomique et non d’OGM. Le nombre de sites sur l’ADN des plantes intervenant dans la tolérance à la sécheresse et mettant en jeu de nombreux aspects du fonctionnement de plantes, est probablement très élevé (plusieurs dizaines), et ne peut donc être traité uniquement par le transfert d’un seul gène (transgenèse).

De plus, la sélection variétale ne peut être conduite totalement en laboratoire, la sanction du champ, du comportement sous un climat réel, est indispensable.

Voilà pourquoi, si on peut attendre des améliorations importantes par le progrès génétique, chaque région doit définir précisément le type de stress, ainsi que ses contraintes climatiques particulières : durée, période et intensité du stress.

En outre, pour que l’agriculteur puisse utiliser ces améliorations variétales, il faut que ce progrès protège contre le stress hydrique et thermique mais sans compromettre les capacités de croissance et donc de production.

Ces stratégies de sélection sont déjà à l’œuvre en maïs et en blé : les premiers résultats sont visibles : les rendements planchers en année de sécheresse ont doublé entre 1976 et 2003.

Les autres aspects de l’innovation qui contribueront dans nos pays tempérés à augmenter l’efficience des intrants sont la finesse et la réactivité du pilotage de l’irrigation, de la protection et de la conduite des cultures.

Le suivi de l’humidité du sol avec des sondes, l’observation en temps réel de l’état de stress des couverts végétaux par des capteurs, la télé- transmission de ces données envoyées vers l’ordinateur de l’agriculteur, confrontées éventuellement à des suivis plus larges par satellite, renforcent la qualité et la précision du pilotage de l’irrigation, de l’apport des engrais et de l’état sanitaire des plantes.

Les instituts techniques, au côté des organismes de développement, participent aussi activement à la surveillance des bioagresseurs mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre d’un plan de biovigilance.

Ces techniques de terrain sont l’avenir, mais pour qu’elles soient efficaces, l’agriculteur devra rester au cœur de l’arbitrage final : choix de l’espèce, de la variété, suivi et déclenchement des interventions.

Quelle stratégie gagnante pour demain?

Plusieurs difficultés se dressent donc devant nous si l’on veut imposer une modification profonde des assolements et des systèmes de production. Les substitutions au système actuel (déjà sous contrainte, répétons-le), outre les conséquences économiques graves sur des filières existantes fragilisées, font prendre plusieurs paris sur l’avenir.

La substitution généralisée du maïs par d’autres cultures d’été, si elle était facile, aurait déjà été adoptée par les agriculteurs.

Le tournesol occupe déjà une place importante et ses surfaces progressent mais il ne peut être cultivé partout; la pression des maladies et des insectes limite sa généralisation dans les rotations. Si les rendements ont peu évolué depuis quinze ans, son intérêt économique est cependant indiscutable.

Le sorgho, souvent évoqué comme la plante miracle des conditions sèches, candidate au remplacement du maïs, reste confidentiel. Les essais confirment la résistance du sorgho à des déficits hydriques forts mais dans des plages de rendements basses qui posent un problème de rentabilité. Les céréales à paille, le maïs, peuvent faire aussi bien. Des freins à la culture du sorgho existent et peuvent expliquer ces difficultés : pro- grès génétique lent, difficultés d’implantation, manque de solutions de désherbage, précédent cultural délicat pour les céréales, problèmes logis- tiques et commerciaux. Pourtant, certaines régions pourraient le voir se développer, notamment en Midi-Pyrénées, l’alimentation animale espagnole offrant un débouché important.

Quant au soja, alternance très pratiquée aux Etats-Unis et en Italie, il est très complémentaire de la culture du maïs, mais il est aussi dépendant de l’irrigation, particulièrement en fin de cycle, période critique de tension de la ressource.

La stratégie gagnante pour demain repose plus probablement sur une combinaison de toutes les solutions évoquées précédemment, mais en veillant à soutenir les systèmes et les plantes les plus efficientes dans un contexte pédoclimatique donné.

Une certaine idée de l’agriculture

Les systèmes de production actuels sont le fruit d’une lente adaptation, d’ajustement continu. Les filières reposent sur des investissements à long terme, les débouchés sur des liens commerciaux qui réclament des volu- mes suffisants (amortir le coût de la logistique), réguliers en quantité (pour la première transformation, la sécurité d’approvisionnement est prioritaire), et en qualité (le stress sur les cultures dégrade la qualité technologique et sanitaire).

S’ils protègent en partie l’agriculteur des aléas climatiques, les systèmes d’assurance récolte, outre le fait qu’ils reposeraient sur les producteurs eux-mêmes, ne garantiraient pas la survie des filières économiques.

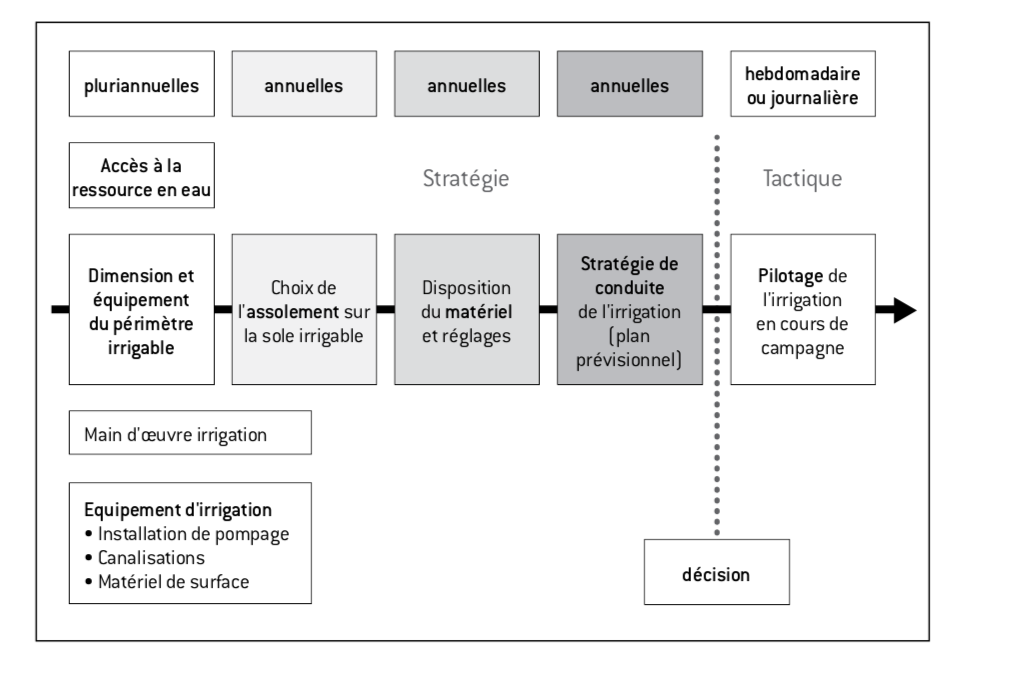

Graphique 1 : la décision d’irrigation résulte d’une planification et d’un pilotage

« L’irrigation constitue en soi une puissante assurance récolte » souligne l’éditorial de La France Agricole du 18 juin 2010. Une approche concertée et ciblée, bassin par bassin, des besoins en eau des filières existantes, la création de ressources aux bons endroits comme le réclament les irri- gants, paraissent les réponses les plus raisonnables. L’amortissement économique de tels ouvrages doit être envisagé à long terme en incluant les effets bénéfiques de soutien à l’ensemble du système économique.

Les discussions en cours sur les volumes d’eau pouvant être prélevés, volumes qui seraient autorisés dans l’avenir et dont la gestion serait confiée à des organismes uniques, sont une parfaite illustration de l’in- compréhension entre les irrigants et l’administration.

Privilégiant le rétablissement, d’ailleurs illusoire, de niveaux d’étiage des rivières souvent impossibles à atteindre, les pouvoirs publics proposent des contraintes nouvelles sur les prélèvements qui condamneraient l’économie de bassins entiers. L’ensemble des organisations agricoles conteste les modèles de calculs hydrogéologiques retenus. Opposant l’observation des agriculteurs eux-mêmes aux résultats de ces modèles au mode de calcul opaque, le monde agricole tente de faire entendre ses propositions. Le Grand Sud-ouest, particulièrement, dépend du main- tien de ses capacités à pouvoir irriguer. Cumulant plusieurs handicaps naturels (climat, sols, etc.), ces régions ont réussi à maintenir des modes de production agricole performants alimentant des filières variées et à haute valeur ajoutée. Aux distorsions de concurrence que subit l’agriculture française, les régions du Sud ajoutent une plus grande vulnérabilité aux changements climatiques. Les systèmes de production actuels sont le fruit d’une longue évolution et sont adaptés aux structures agricoles et aux contraintes du milieu.

Les paysages du Sud-Ouest réputés pour leur qualité, reflètent cet équilibre : population agricole et rurale encore nombreuse, campagnes habitées, productions variées soutenant une économie rurale dynamique. Personne ne peut contester que ces régions illustrent bien la contribution de l’agriculture actuelle à la durabilité et à la biodiversité.

L’irrigation est un facteur essentiel du maintien de ce délicat équilibre.

Aucun commentaire.