Souveraineté économique : entre ambitions et réalités

Souveraineté économique : entre ambitions et réalités

22 idées

Introduction

Autarcie et mercantilisme

La tentation de l’autarcie et de l’autonomie stratégique

Du mercantilisme à l’obsession de la balance commerciale

Une politique de relocalisation ?

De la délocalisation à la relocalisation

Les conditions d’une politique de relocalisation réussie

Une politique de rattrapage technologique ?

Les fondements théoriques d’une politique de rattrapage

Les conditions de succès d’une politique de rattrapage

Conclusion

Résumé

La pandémie de Covid-19 a conduit à un retour au premier plan de la question de la souveraineté économique, tout particulièrement en France. L’enjeu est de savoir quel contenu exact donner à cette notion. Cet exercice apparaît doublement nécessaire, car il permet tout à la fois d’éviter les écueils d’une politique de repli massif et de définir les contours d’une politique réaliste et efficace de souveraineté.

Dans une acception maximaliste, la souveraineté économique conduirait à préconiser un retour à une certaine autarcie : pour ne dépendre de personne, un pays devrait en quelque sorte se mettre « hors du monde ». Nous montrons qu’une telle politique conduit à une impasse et qu’elle est même quasiment impossible. Une politique d’inspiration mercantiliste, qui viserait à réduire les importations, aurait quant à elle des effets opposés à ceux recherchés.

En définitive, autarcie comme mercantilisme peuvent jouer contre les performances de l’économie et se révéler contradictoires avec un objectif de souveraineté économique.

Dès lors que l’on écarte ces deux visions, la souveraineté économique consiste pour l’essentiel à s’assurer de la disponibilité de certaines productions jugées essentielles. Elle peut justifier, sous certaines conditions, de mener des politiques actives de relocalisation de produits jugés stratégiques, mais aussi d’engager une politique industrielle de rattrapage technologique.

Emmanuel Combe,

Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Sarah Guillou,

Économiste, directrice du département Innovation et Concurrence de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), chercheuse associée à la Skema Business School.

Relocaliser la production après la pandémie ?

Relocaliser en France avec l'Europe

Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté

Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat

Relocaliser en décarbonant grâce à l'énergie nucléaire

L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (1)

L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (2)

L'Europe face aux nationalismes économiques américains et chinois (3)

Les géants du numérique (1) : magnats de la finance

Les géants du numérique (2) : un frein à l'innovation ?

Avant le Covid-19, le transport aérien en Europe : un secteur déjà fragilisé

Après le Covid-19, le transport aérien en Europe : le temps de la décision

Vers des prix personnalisés à l'heure du numérique ?

La politique de concurrence : un atout pour notre industrie

Pouvoir d’achat : une politique

Souveraineté économique : entre ambitions et réalités

22 idées

Idée 1 : Le désir d’autarcie se construit sur le « mythe du potager », consistant à vouloir tout faire soi-même.

Idée 2 : Le désir d’autarcie se construit aussi sur une demande de proximité géo- graphique, qui peut se révéler coûteuse pour un pays.

Idée 3 : Aucun pays ne possède la totalité des ressources dont il a besoin. Il doit donc accepter une forme de dépendance.

Idée 4 : L’autonomie stratégique, version moderne de l’autarcie, suppose de définir au préalable les contours de ce qui est «stratégique ».

Idée 5 : La politique de l’autonomie stratégique peut se retourner contre la souve- raineté elle-même.

Idée 6 : La seconde liaison dangereuse de la souveraineté économique est le mer- cantilisme. Sa version contemporaine estl’obsession pour le déficit de la balance commerciale.

Idée 7 : Importer permet d’exercer le privilège de l’acheteur.

Idée 8 : Les importations ne révèlent qu’une partie de la dépendance à un fournisseur.

Idée 9 : Les importations et les exportations sont deux phénomènes joints et s’auto-entretenant.

Idée 10 : Quelle que soit l’ampleur de la politique menée, il est illusoire d’espérer un mouvement massif de relocalisations, dans lamesure où les entreprises françaises ont peu délocalisé.

Idée 11 : Même sans mener une politique active, il y aura un mouvement « naturel » mais limité de relocalisation.

Idée 12 : Si les pouvoirs publics veulent mener une politique de relocalisation et d’attractivité du territoire, le levier le plus efficace setrouve du côté des réformes structurelles, mais ce levier est peu visible et difficile à mettre en œuvre.

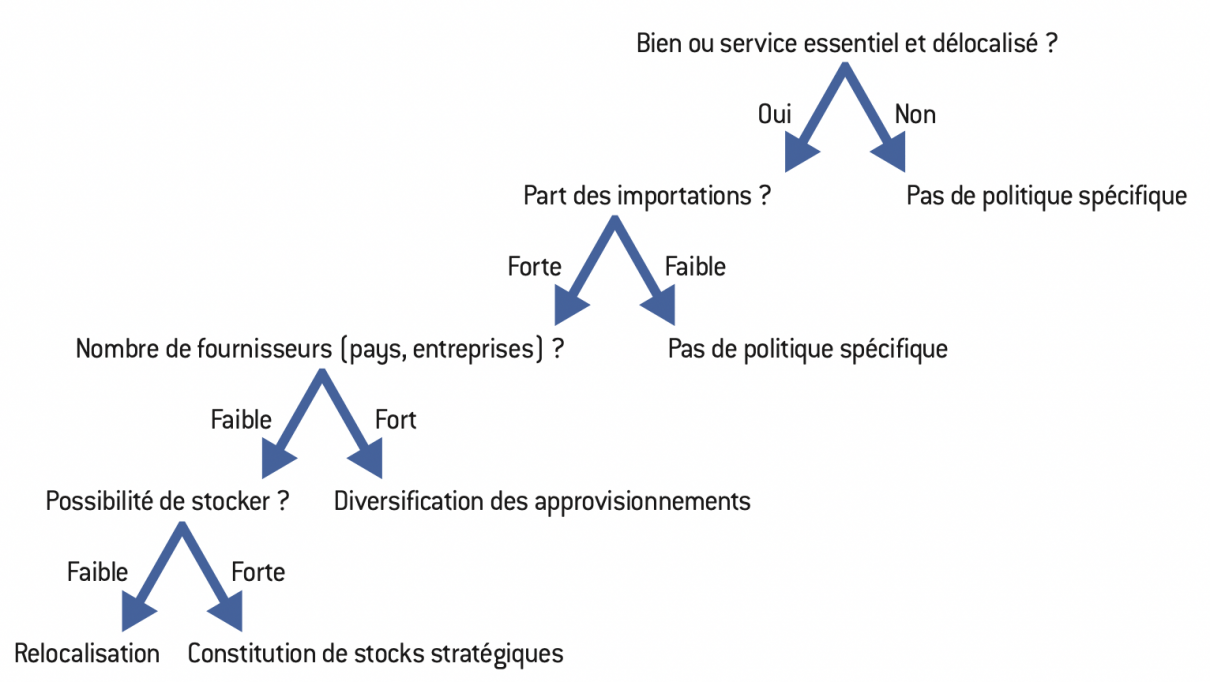

Idée 13 : Une politique d’aide ciblée à la relocalisation est préférable. Elle consiste pour les pouvoirs publics à identifier des bienset services essentiels, pour lesquels le stockage et la diversification des approvisionnements ne constituent pas des solutionssuffisantes ou possibles.

Idée 14 : Une fois identifiés les produits dont la relocalisation est essentielle, les pouvoirs publics devraient apprécier le coût d’unepolitique de relocalisation et en informer l’opinion publique.

Idée 15 : Une fois prise, la décision de relocaliser doit être mise en œuvre suivant un processus d’appel d’offres.

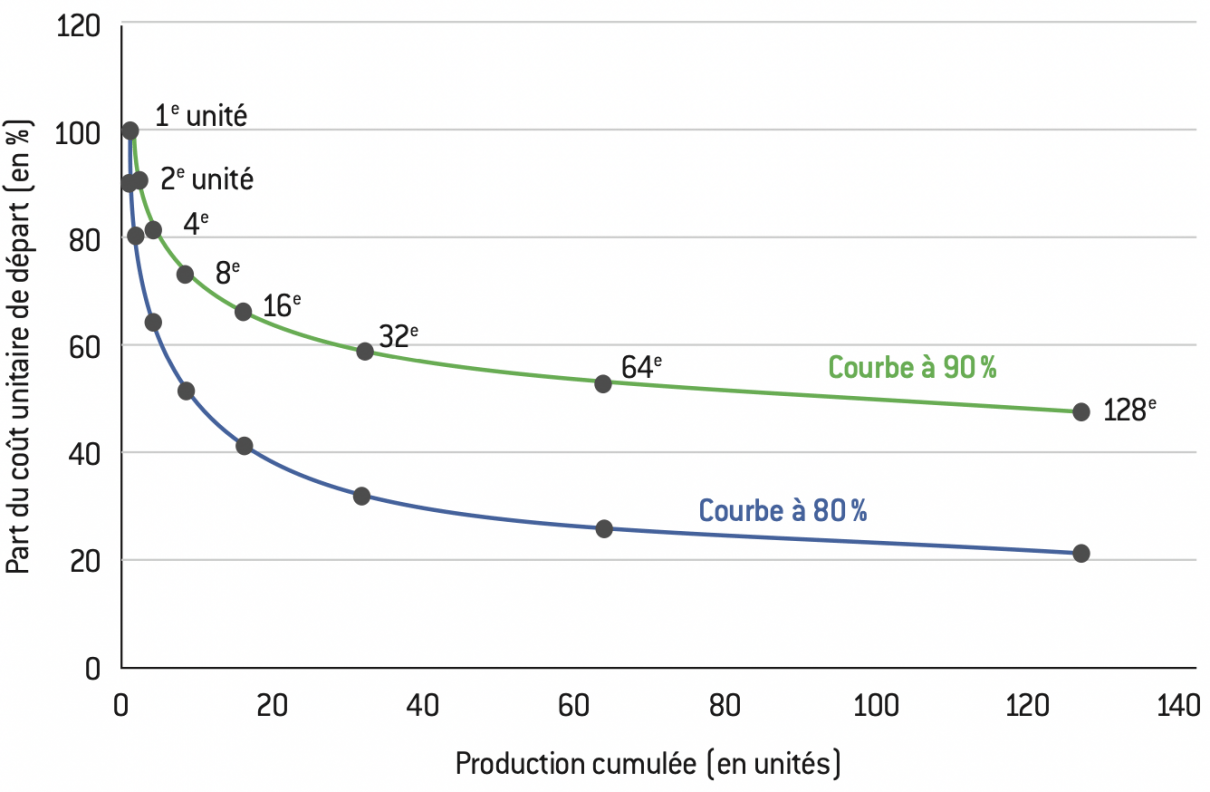

Idée 16 : Une aide publique (ou une protection) peut se justifier temporairement si elle permet à l’industrie de descendre le long de lacourbe d’expérience et de rattraper son retard.

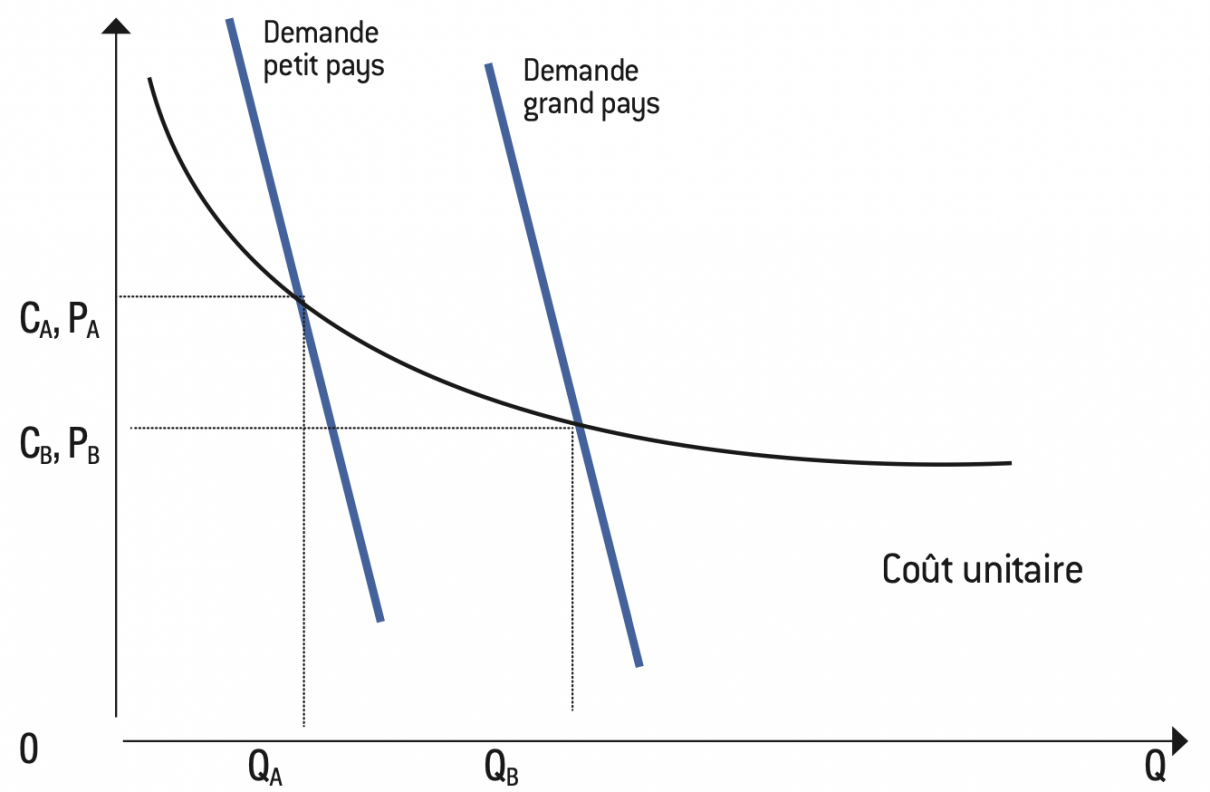

Idée 17 : Outre les économies d’expérience, une politique de rattrapage peut se justifier par la présence d’économies d’échelleexternes. L’enjeu est alors d’accroître la taille du marché intérieur en procédant à une plus forte intégration.

Idée 18 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que l’innovation technologique dans le secteur soit mature et n’expose pas au risque d’avoir toujours un « train de retard ».

Idée 19 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que les acteurs soient convaincus que la politique d’aide sera limitéedans le temps.

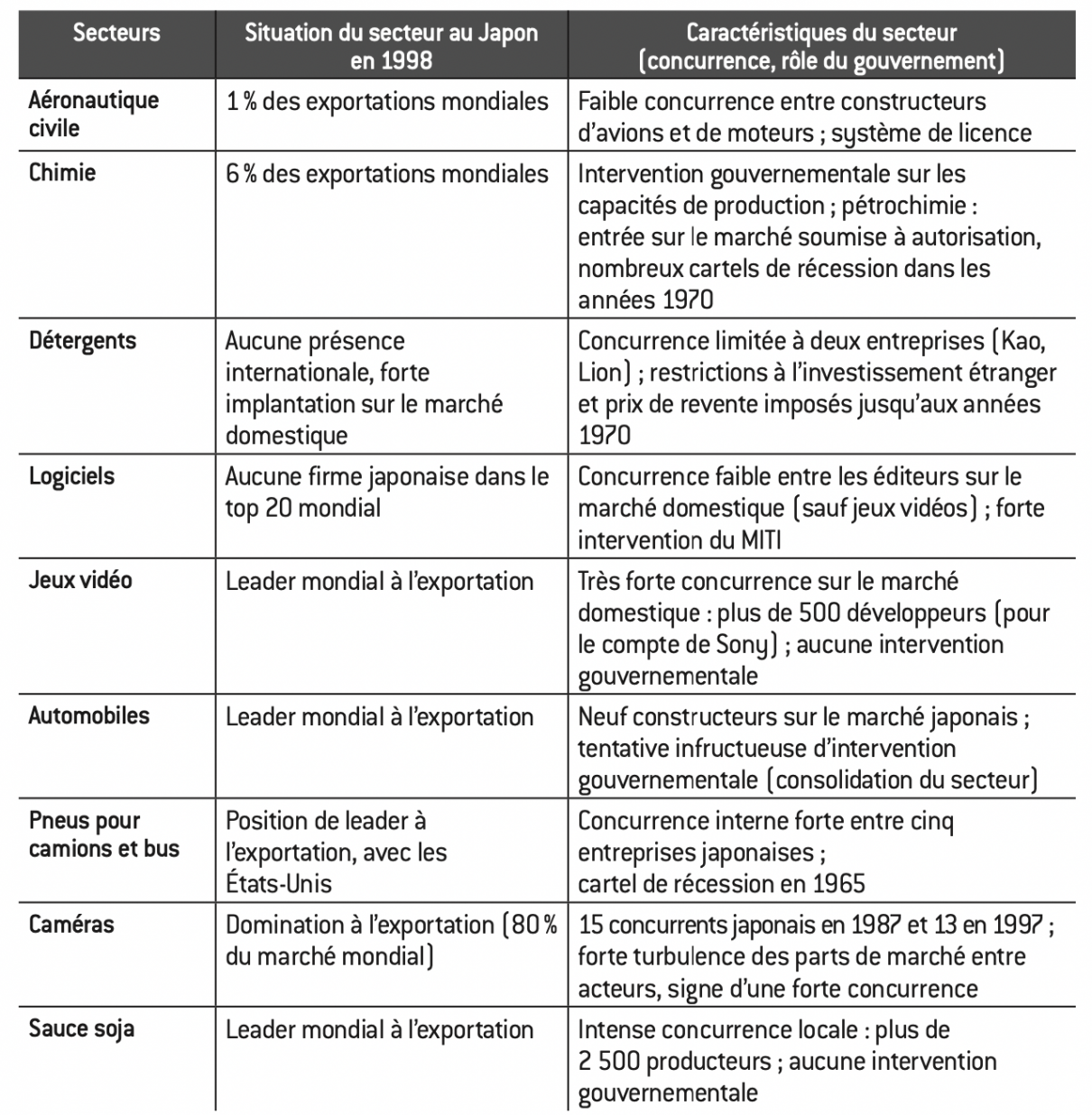

Idée 20 : Le succès d’une politique de rattrapage est d’autant plus probable que le secteur n’est pas en situation de monopole sur lemarché domestique.

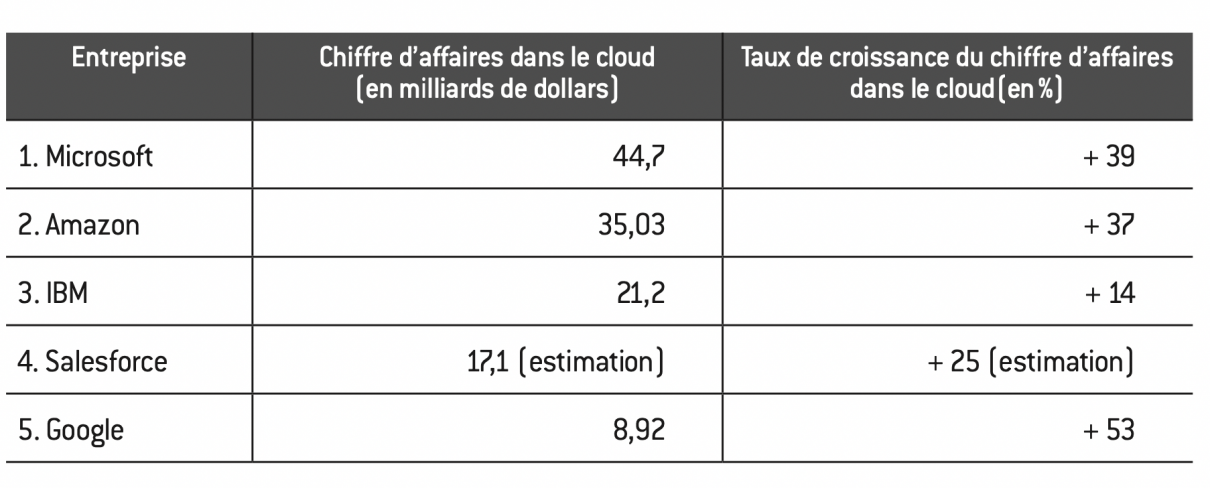

Idée 21 : Le cloud constitue un bon exemple d’activité essentielle nécessitant un rattrapage des Européens.

Idée 22 : Toute politique de rattrapage implique un coût d’opportunité pour la collectivité. Il est nécessaire que les pouvoirs publicsl’explicitent.

Introduction

Voir, par exemple, Guillemette Petit, « La mondialisation fait-elle l’unanimité en France et à l’international ? », 24 novembre 2016.

Dominique Reynié (dir.), Démocraties sous tension, I, « Les enjeux », Fondation pour l’innovation politique/International Republication Institute, 2019, p. 50.

Voir David Todd, L’Identité économique de la France. Libre-échange et protectionnisme 1814-1851, Grasset, 2018.

Louis Le Fur, État fédéral et Confédération d’États, Marchal et Billard, 1896, p. 443.

La pandémie de Covid-19 a conduit à un retour de la question de la souveraineté au premier plan des débats économiques. En effet, au pic de la pandémie, l’insuffisance de l’offre mondiale face à une demande démultipliée de produits et d’équipements de production médicale a déclenché des pénuries et des tensions politiques pour en assurer l’approvisionnement. La pandémie a mis en évidence que l’ordre économique mondial pouvait être incompatible avec l’ordre politique, tant ce dernier se révélait non coopératif face à la gestion d’un choc pourtant commun.

Dans un contexte de tensions géopolitiques déjà fortes, notamment en raison des relations commerciales sino-américaines tendues, la pandémie a alimenté un discours de repli sur des stratégies nationales de sortie de crise et sur l’impératif de « souveraineté économique ». Le sujet de la souveraineté économique reçoit un accueil particulièrement favorable en France, dans la mesure où il s’ancre dans un terreau de défiance vis-à-vis de la mondialisation. À cet égard, les résultats de nombre d’enquêtes vont tous dans le même sens : la France occupe une position atypique au sein des pays riches, affichant l’un desplus forts taux de rejet de la mondialisation 1.

Selon une récente étude internationale, si à l’échelle de l’Union européenne une nette majorité (59%) de citoyens perçoivent la globalisation comme une opportunité, seuls 44% des Français abondent dans ce sens 2. L’opinion française vis-à-vis de la mondialisation s’exprime également par le sentiment très fréquent selon lequel elle renforcerait les inégalités sociales.

Cette défiance entre en résonance avec le discours politique dominant, de gauche comme de droite, qui affiche une certaine bienveillance à l’égard du protectionnisme et porte une vision mercantiliste du commerce international. L’expression « importer moins, exporter plus » fait quelque peu figure de mantra chez nombre de décideurs politiques. Comme l’a montré l’historien David Todd, depuis le XVIIIe siècle, Colbert a supplanté Turgot comme saint patron des ministres de l’Économie successifs, et ce quelle que soit leur couleur politique 3.

Pour autant, la thématique de la « souveraineté économique » ne se réduit pas à un simple discours protectionniste. Certes, souveraineté et protectionnisme incarnent une même volonté de « reprise en main » d’une mondialisation dont les citoyens et les décideurs politiques ont le sentiment qu’elle leur échappe, mais ces deux thèmes prennent également appui sur un même sentiment : la mondialisation opérerait une sorte de déracinement, en éloignant la consommation des lieux de production.

Cependant, le débat sur la souveraineté économique connaît des inflexions nouvelles. Tout d’abord, alors que le discours protectionniste cible en général un pays (le Japon dans les années 1980, la Chine aujourd’hui), le discours sur la « souveraineté » va plus loin et considère que la menace est diffuse et globale. Ce n’est plus seulement la Chine qui est montrée du doigt mais également les entreprises multinationales, coupables d’avoir fragilisé les approvisionnements en délocalisant et en organisant des chaînes de valeur mondiale (CVM). De même, le débat sur la souveraineté économique fait une large place en Europe aux inquiétudes sur la dépendance numérique : l’Europe serait devenue une simple « colonie numérique » vis-à-vis des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Cette inquiétude est d’autant plus forte que l’Europe apparaît isolée, la Chine ayant constitué de son côté, avec les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), sa propre réplique aux GAFAM américains.

Ensuite, alors que le discours usuel sur le protectionnisme met en avant la défense de l’emploi domestique face à la croissance des importations, le discours sur la souveraineté insiste à présent sur la dépendance du pays concernant certaines productions jugées « essentielles » ou « stratégiques ». L’enjeu est de retrouver une forme d’indépendance, en rétablissant un lien de proximité entre production et consommation, et en renforçant la résilience des chaînes de valeur.

Enfin, le remède proposé se rapproche plus d’une politique industrielle offensive que d’une politique défensive, consistant à instaurer des droits de douane ou des quotas pour contenir les importations. La souveraineté économique remet à l’honneur l’idée de relocalisation, de construction d’avantages comparatifs, de politique industrielle et de rattrapage.

Mais quel contenu exact donner à cette notion de « souveraineté économique » ? La question mérite d’autant plus d’être posée que la souveraineté n’est pas un concept usuel en économie. Cette notion nous vient du champ politique, juridique et militaire, et se définit, littéralement, comme le fait et le droit d’exercer une autorité absolue sur un territoire donné. Elle s’applique tout particulièrement dans le domaine des relations politiques internationales, en désignant le fait qu’un État ne soit « obligé ou déterminé que par sa propre volonté 4 ». La souveraineté d’un pays est alors très proche de la notion d’indépendance : un pays souverain est un pays qui n’est pas dépendant des autres et fait ses choix librement, sans aucune contrainte extérieure.

Transposée stricto sensu au champ économique, cette notion de souveraineté conduit à préconiser un retour plus ou moins prononcé à une forme d’autarcie. Pour ne dépendre de personne, un pays devrait en quelque sorte se mettre « hors du monde », à l’image de ce que préconisent certains souverainistes. Sortir de la globalisation, ce serait ainsi taxer fortement toutes les importations, sortir de l’Europe et de l’euro, répudier sa dette, fermer les frontières à l’immigration ou bien encore instaurer le contrôle des capitaux.

Nous montrerons dans une première partie qu’une telle politique maximaliste conduirait inéluctablement à une impasse, pour ne pas dire à une quasi-impossibilité. Comme les pays sont structurellement dépendants les uns des autres, que ce soit par le biais du commerce international, des investissements directs, des flux de capitaux ou des migrations, le retour à l’autarcie aurait un coût économique exorbitant, ce qui rend ce choix peu probable et crédible. De même, mais de manière moins excessive, une politique de souveraineté d’inspiration mercantiliste, qui viserait à réduire les importations, aurait des effets opposés à ceux recherchés. En définitive, autarcie comme mercantilisme peuvent jouer contre les performances de l’économie et se révéler contradictoires avec l’objectif de souveraineté économique (partie I).

Dès lors que l’on écarte ces deux visions maximalistes du retour à la souveraineté, le débat se pose en des termes plus réalistes. Ce qui préoccupe aujourd’hui la majorité des décideurs politiques, c’est le défaut de souveraineté économique constaté sur quelques productions jugées « essentielles ». C’est dans cette acception plus étroite du sujet que nous poserons les termes du débat dans les deuxième et troisième parties de la présente note. Cette demande de souveraineté « exceptionnelle » s’est notamment exprimée durant la pandémie de Covid-19 sur certains produits et équipements de protection médicale. Les tensions sur leur approvisionnement ont mis au jour la fragmentation de la production mondiale et l’importance incontournable de certains fournisseurs. Les citoyens des pays riches ont été sidérés par la révélation des pénuries tant ils étaient habitués à l’abondance et au confort de la supériorité de leur pouvoir d’achat à l’échelle mondiale. Au-delà de l’épisode de la crise sanitaire, le sentiment d’une dépendance structurelle de l’Europe à l’égard des États-Unis – et même de la Chine dans les équipements pour la 5G – se manifeste aussi dans des secteurs tels que le numérique ou des technologies d’avenir telles que les batteries électriques. Ce défaut de souveraineté conduit aujourd’hui les pouvoirs publics à prôner la relocalisation des entreprises qui ont quitté le territoire (partie II), mais aussi le rattrapage technologique, au travers de la construction d’avantages comparatifs dans certaines productions (partie III).

Autarcie et mercantilisme

La souveraineté économique s’est invitée dans le débat public et s’y déploie avec l’aisance d’une idée devenue incontournable. Pourtant, ce concept ne va pas de soi si l’on cherche à le définir et à en identifier les tenants et aboutissants. Pour comprendre ce qu’est la souveraineté économique, il est nécessaire de repartir de ses origines idéologiques : l’autarcie et le mercantilisme. Ces racines aident à comprendre les limites du concept.

La tentation de l’autarcie et de l’autonomie stratégique

Voir Richard Baldwin, The Great Convergence. Information Technology and the New Globalisation, The Belknap Press of Harvard UniversityPress, 2016

Voir Joseph Davis et Douglas A. Irwin, « Trade Disruptions and America’s Early Industrialization », NBER Working Paper, n° 9944, août 2003, et Douglas A. Irwin, « The Welfare Cost of Autarcy: Evidence from the Jeffersonian Trade Embargo, 1807–09 », Review of International Economics, vol. 13, n° 4, septembre 2005, p. 631-645.

Dans son acception littérale, la souveraineté économique est associée à l’idée que tout ce qu’un pays consomme doit être produit par lui-même. Or vouloir produire soi-même tout ce que l’on consomme revient à prôner peu ou prou l’autarcie. C’est la première liaison dangereuse de la souveraineté économique.

L’autarcie est bien évidemment une option radicale, rarement plébiscitée dans sa version stricte. À vrai dire, elle n’a jamais vraiment existé dans l’histoire contemporaine. Avant même les premières théories économiques démontrant les gains à l’échange, les peuples commerçaient entre eux et les marchés étaient un mode de coordination des activités économiques entre des territoires plus ou moins éloignés. L’histoire de la globalisation révèle plutôt le découplage progressif entre lieux de production et lieux de consommation. La sédentarisation s’est accompagnée progressivement d’une spécialisation de la production. En devenant sédentaires, les peuples ont réduit la diversité de leur consommation et l’échange est né de cette spécialisation. Les femmes et les hommes se sont mis à consommer des biens produits beaucoup plus loin que leur lieu d’habitation. On a aussi mis en évidence un deuxième découplage, consistant en l’éparpillement des lieux de production d’un même bien avec différents maillons de la chaîne de valeur distribués à travers le monde 5. Il anticipe une troisième étape du découplage, celle où les technologies numériques rendront le mouvement des idées (et donc des innovations) encore plus global et affranchi de tout ancrage territorial.

On peut toutefois déceler quelques épisodes d’autarcie partielle dans l’histoire contemporaine. Ainsi, les États-Unis en ont fait momentanément l’expérience, entre 1807 et 1815, lorsque le président Thomas Jefferson a décrété l’embargo vis-à-vis du principal partenaire du pays, le Royaume-Uni et son empire, dans le contexte tendu de l’indépendance américaine 6. Aujourd’hui, on peut considérer que les politiques d’embargo constituent également une forme partielle d’autarcie « contrainte » : elles sont utilisées comme une arme géopolitique dans le but de « punir » un autre pays, en l’appauvrissant et en ne lui donnant pas les moyens de se développer.

| Idée 1 : Le désir d’autarcie se construit sur le « mythe du potager », consistant à vouloir tout faire soi-même. |

Dans le débat sur la souveraineté économique, la question de la perte d’autonomie de production est récurrente. Elle se base sur l’idée que si l’on ne produit pas soi-même, on perd en autonomie et donc en souveraineté. La rhétorique est assez simple : si l’on manque de certains produits, c’est parce qu’on manque de producteurs nationaux. C’est ainsi que durant la crise du Covid-19, au plus fort de l’épidémie, la comparaison avec l’Allemagne, pays plus manufacturier que la France, a conduit à associer les difficultés françaises d’approvisionnement en produits médico-sanitaires avec la désindustrialisation française. C’est une analyse économiquement discutable puisqu’elle revient à ne pas considérer le principe même de division internationale du travail.

Pour mieux saisir l’essence d’une telle affirmation, une analogie peut être faite avec le choix d’un individu de cultiver ou non son potager. Le « mythe du potager » consiste à affirmer que si l’on ne peut pas consommer de tomates, c’est qu’on n’en cultive pas soi-même dans son jardin. Il apparaît à première vue évident que la proximité de la production (ici, dans le jardin) offre l’assurance de ne pas manquer de fruits ou de légumes. Et, pourtant, la plupart des individus ont renoncé à cultiver leur potager pour se nourrir, tout simplement parce que cultiver son propre potager a un coût, aussi bien en termes de temps, d’argent ou de variété et de qualité de la consommation. Il en va ainsi du potager comme de l’ensemble de la production.

Ce « mythe du potager » est réapparu depuis le début de la pandémie, au motif que la maîtrise de la production domestique aurait écarté les risques de pénurie ou d’insuffisance de l’offre. Tout un chacun sait pourtant que la capacité à manger des tomates repose plutôt sur le pouvoir d’achat et sur la disponibilité des tomates chez les fournisseurs. Ce qui vaut pour les tomates vaut aussi pour les masques ou les ventilateurs. Pour les trois productions, on peut envisager d’échanger ce que l’on a pour obtenir des produits fabriqués par autrui ; dans les trois cas, s’il y a pénurie chez autrui ou une incapacité à faire voyager les produits, l’impossibilité de consommer se produira. Tout dépend, d’un côté, du pouvoir d’achat et, de l’autre, des capacités de production et du pouvoir de marché des propriétaires de ces capacités. Ainsi, bien que les producteurs de ventilateurs soient européens, et non asiatiques, donc plus proches de nous, la pénurie est pourtant apparue, tout autant que celle portant sur les masques essentiellement importés d’Asie.

| Idée 2 : Le désir d’autarcie se construit aussi sur une demande de proximité géographique, qui peut se révéler coûteuse pour un pays. |

Si la plupart des individus ont renoncé au potager dans leur jardin, nombre d’entre eux continuent toutefois de soutenir qu’il est préférable que celui-ci soit situé à proximité des lieux de consommation. Mais en quoi la proximité constitue-t-elle un avantage ?

Bien entendu, l’un des premiers avantages est un coût de transport inférieur et un impact environnemental du transport des marchandises plus faible. Ce premier avantage devrait se traduire par un prix compétitif pour le consommateur, surtout pour des denrées périssables. Un autre avantage est celui de la proximité avec la demande, qui peut être un argument de qualité du produit. On pense là, par exemple, aux différents services de proximité.

Mais il existe également des forces économiques contraires, qui poussent à ne pas tout avoir à proximité. Il existe en effet des gains d’agglomération : le but est alors de se localiser près des intrants, qu’il s’agisse des compétences, des matières premières ou des biens intermédiaires, ou à proximité des infrastructures qui permettent le déploiement à l’étranger (ports, aéroports, gares). L’économie géographique a bien montré qu’un processus d’agglomération pousse à la concentration géographique et donc contrevient à la logique de dispersion des activités sur un territoire. La localisation optimale des activités repose ainsi sur un arbitrage entre les avantages de la proximité et ceux de la localisation dans des zones qui réduisent les coûts de production ou qui augmentent l’efficacité.

Toutefois, il est vrai que la proximité, lorsqu’elle conduit à localiser la production sur le territoire national, permet d’exercer une forme de contrôle sur les producteurs. Et avoir des producteurs locaux est tout d’abord un moyen de s’assurer que ceux-ci produisent selon les normes sanitaires et réglementaires, voire culturelles, du pays. De plus, cela permet au gouvernement, à tout moment, de pouvoir imposer des quotas d’exportation, de fixer des prix plafonds, même de réquisitionner la production.

Ce sont là des arguments légitimes, souvent au cœur des ambitions souverainistes, mais dont la portée est relative. Le premier argument vacille, quand on réalise que des normes peuvent aussi être imposées aux fournisseurs étrangers et que c’est la force du marché interne qui conduira à l’imposition de ces normes, ce qui explique l’intérêt de l’intégration réglementaire du marché européen. De plus, l’idée de fixer des quotas d’exportation ou des prix plafonds ne peut être mobilisée que dans des situations exceptionnelles et ne peut tenir en régime normal, au risque sinon d’inciter les entreprises à ne pas investir. Enfin, la possibilité de réquisition ne résout pas la gestion des tensions sur l’offre en cas de choc externe, comme une pandémie par exemple.

| Idée 3 : Aucun pays ne possède la totalité des ressources dont il a besoin. Il doit donc accepter une forme de dépendance. |

Voir Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, 2018.

Voir Paul-Adrien Hyppolite, Relocaliser la production après la pandémie ?, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.

Un pays ne peut pas posséder l’ensemble de ses ressources, en particulier de ses ressources naturelles. L’échange naît justement de ces différences de dotations naturelles. Une partie de nos échanges et de notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs vient de ce que ces derniers sont les seuls à posséder une ressource rare. Ainsi, par exemple, la plupart des vaccins nécessitent l’addition d’adjuvants. Parmi eux, l’un des plus élaborés est obtenu à partir d’une substance naturelle issue d’un arbre d’Amérique du Sud, notamment du Chili, le Quillaja saponaria, et la Suède en est le plus grand transformateur via son entreprise Isconova-Novavax (rachetée par l’américain Novavax en 2013). L’importation du Chili ou de Suède est donc incontournable pour les autres pays.

Un autre exemple est celui de la production d’iPhone. Une hypothétique relocalisation de l’ensemble des étapes de la production aux États-Unis serait tout simplement impossible techniquement. En effet, un iPhone incorpore pas moins de 75 éléments de la table périodique. Or tous ne sont pas présents, physiquement ou dans des conditions économiques rentables, sur le sol américain. Par exemple, les États-Unis ne disposent pas de grandes mines de bauxite, matière première utilisée pour faire de l’aluminium. Près des trois quarts des réserves connues de ce minerai se situent dans cinq pays : Australie, Brésil, Chine, Inde et Guinée. De même, les terres rares sont produites à 85% en Chine. Les États-Unis n’ont donc pas d’autre choix que de les importer s’ils veulent produire des composants comme l’objectif de la caméra du iPhone (nécessitant du lanthane)ou les transistors du iPhone (utilisant du hafnium).

Cet état de fait crée pour chaque pays une « dépendance nécessaire » sur certaines matières premières, ce qui peut devenir problématique tant d’un point de vue économique que géopolitique. En effet, comme l’a montré le journaliste Guillaume Pitron, la capacité des pays riches à poursuivre leur transformation numérique et écologique repose sur la disponibilité en terres rares, massivement sous le contrôle de la Chine 7.

Il en est aussi ainsi de toutes les énergies renouvelables, des éoliennes aux batteries, de l’ensemble de l’électronique utilisant des semi-conducteurs 8, mais aussi de certaines armes de défense. Toutes ces technologies nécessitent des métaux rares, aux puissances énergétiques majeures, du très parlant prométhium au plus connu lithium.

Le besoin en métaux et en terres rares démontre, d’une part, que l’autarcie est impossible et, d’autre part, que l’interdépendance, c’est-à-dire la dépendance réciproque, reste l’instrument politique et géopolitique le plus efficace à court terme pour gérer les tensions économiques liées à cette dépendance. En effet, lorsque la dépendance à un seul fournisseur ne peut être contournée, il est opportun de mutualiser le risque sur l’ensemble des relations économiques que l’on a avec le pays de ce fournisseur.

| Idée 4 : L’autonomie stratégique, version moderne de l’autarcie, suppose de définir au préalable les contours de ce qui est « stratégique ». |

Si l’autarcie au sens strict n’existe pas ou plus, une version contemporaine et allégée de l’autarcie, l’« autonomie stratégique », consiste à vouloir produire non pas tout, mais des biens et services jugés « stratégiques ». Mais comment définir ces productions dites stratégiques ? La notion de bien ou d’activité stratégique est couverte par de nombreux textes de droit, et ce dans la plupart des pays. Le dénominateur commun à ces définitions est constitué par les notions régaliennes de sécurité et d’indépendance nationale : il existerait des biens pour lesquels l’absence de contrôle sur la production mettrait en péril la sécurité nationale et/ou l’indépendance nationale.

Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoient d’ailleurs elles-mêmes ce motif exceptionnel. L’article XXI de son règlement général envisage la possibilité de protection commerciale pour des motifs de sécurité nationale. Comme pour les clauses d’exemption à l’application des traités sur les droits de douane, les États doivent mettre dans la loi les critères qui définissent le régime d’exception. Mais cet article XXI a été prévu pour des situations de guerre. La vertu de ces lois d’exception réside dans la définition ex ante de ce qui relève de la sécurité et de l’indépendance nationale :le périmètre des produits « stratégiques » est clairement identifié. La définition des biens stratégiques doit donc être trèsprécisément encadrée. C’est un prérequis pour la sécurité juridique, sans laquelle l’attractivité du territoire ne peut se construire, mais aussi pour que les entreprises ne gaspillent pas leur énergie et leurs ressources à capturer des protections et autres subventions.

A contrario si la définition n’est pas stricte ou si elle est évolutive, il existe un risque réel d’instrumentalisation de la notion de produit stratégique. Les entreprises vont tenter d’influencer les décideurs politiques sur la définition de ce qui est stratégique, afin d’être protégées de la concurrence étrangère. L’administration Trump a excellé dans cette logique politique, en utilisant une loi de 1962 qui autorise le gouvernement américain à mettre en place des droits de douane s’il existe des menaces sur la sécurité nationale. Jusqu’à présent, cette loi avait été rarement utilisée. Elle a été sollicitée à partir de 2018 pour mettre en place des droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

Dans la même veine, il est intéressant d’analyser le glissement opéré en France sur le périmètre des activités stratégiques, telles qu’elles sont appréhendées lors du contrôle des investissements étrangers. Au départ, l’article L151-3 du Code monétaire et financier a instauré un principe général de contrôle pour les « activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ». Ce mécanisme est bien présenté comme dérogatoire au principe général, énoncé dans l’article L151-1 du même code, selon lequel « les relations financières entre la France et l’étranger sont libres ». Puis, au fil du temps, des secteurs ont été ajoutés, sous la forme d’une liste. Ainsi, le décret Villepin de 2005 puis, en 2014, le décret Montebourg et, enfin, en 2018, la loi Le Maire ont progressivement étendu le champ de ce qui est stratégique, au point d’inclure à présent une très grande diversité d’activités et d’entreprises. On peut se demander quel est le sens véritable d’une politique qui considère que la majorité des activités sont « stratégiques » : plus la liste s’élargit, plus la notion se vide de son sens. Quand tout devient stratégique, plus rien ne l’est véritablement.

| Idée 5 : La politique de l’autonomie stratégique peut se retourner contre la souveraineté elle-même. |

Voir Thierry Mayer et Gianmarco Ottaviano, « The Happy Few: The internationalisation of European New facts based on firm-level evidence », Bruegel Blueprint Series, n° 3, 2007.

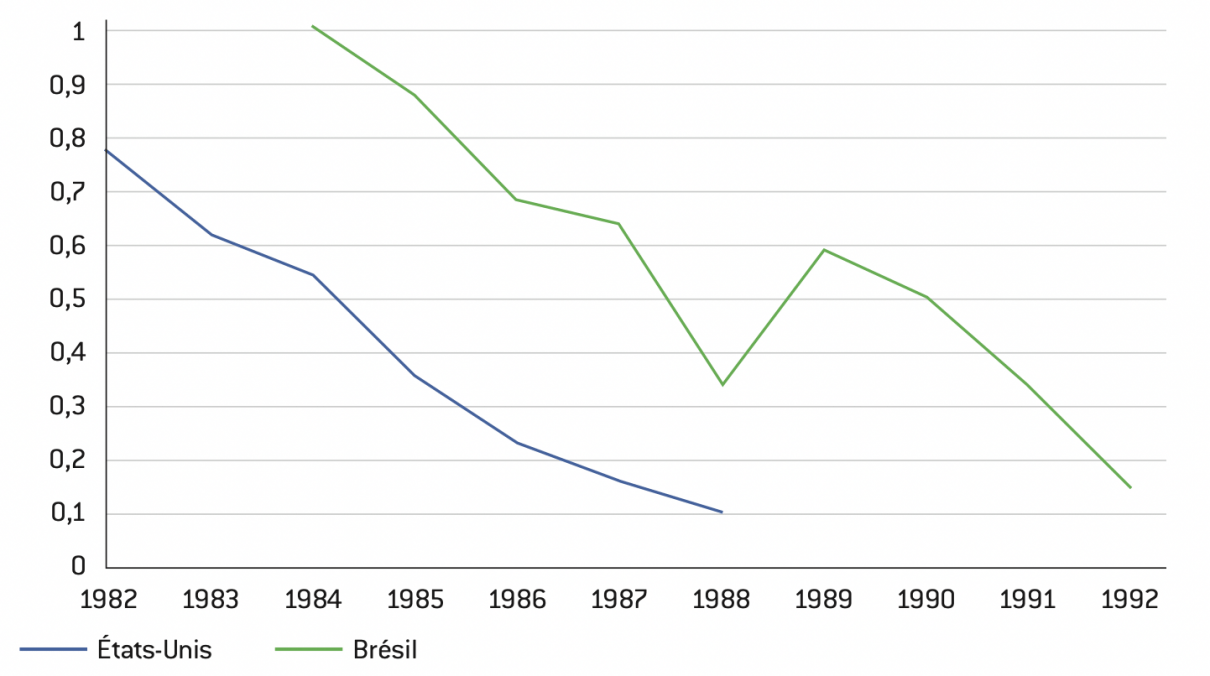

L’autonomie stratégique revient à fermer le marché domestique à des producteurs étrangers pour quelques productions jugées essentielles. Cette politique entraîne en général une riposte immédiate des pays concernés par la restriction d’accès. Ils ferment à leur tour leur propre marché domestique au pays qui se protège de cette façon. Il s’agit d’un principe classique en théorie des jeux non coopératifs : si un pays A décide de se protéger à l’encontre d’un pays B, la meilleure réponse du pays B est de riposter en se protégeant à son tour. Tout le gain anticipé du protectionnisme est alors réduit à néant : ce que le pays A gagne en diminution des importations est compensé par une perte de débouchés à l’exportation vers B. Et c’est exactement ce qui s’est passé dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le déficit commercial américain avec la Chine, qui devait être réduit grâce au protectionnisme, a atteint un niveau record de 419 milliards de dollars en 2018, notamment parce que les exportations américaines vers la Chine ont chuté.

Il convient de noter que les décisions protectionnistes sur une production ont une incidence sur les productions non protégées dans la mesure où les représailles s’étendent au-delà du seul produit protégé : les partenaires cherchent à frapper un secteur important pour le pays qui se protège, sinon les représailles n’auraient aucun poids. Par exemple, un pays étranger ne va pas taxer les importations de paracétamol venant de France, puisqu’elles n’existent pas, mais il va cibler les produits français du secteur du luxe, les alcools et spiritueux, les automobiles, le nucléaire ou l’aéronautique civile et de défense. Les représailles affaiblissent les secteurs pour lesquels le pays dispose d’un fort avantage comparatif.

Au-delà des représailles, le protectionnisme peut également conduire à renforcer le positionnement du partenaire commercial en le rendant plus autonome. Ainsi, la volonté de l’administration Trump de découpler l’économie américaine des exportations chinoises et de limiter les exportations américaines d’intrants électroniques et numériques vers la Chine conduit paradoxalement à renforcer cette dernière. En effet, la politique américaine accélère la politique chinoise consistant à s’autonomiser sur un plan technologique et renforce sa souveraineté numérique vis-à-vis des États-Unis, faisant perdre à ces derniers des leviers de négociations.

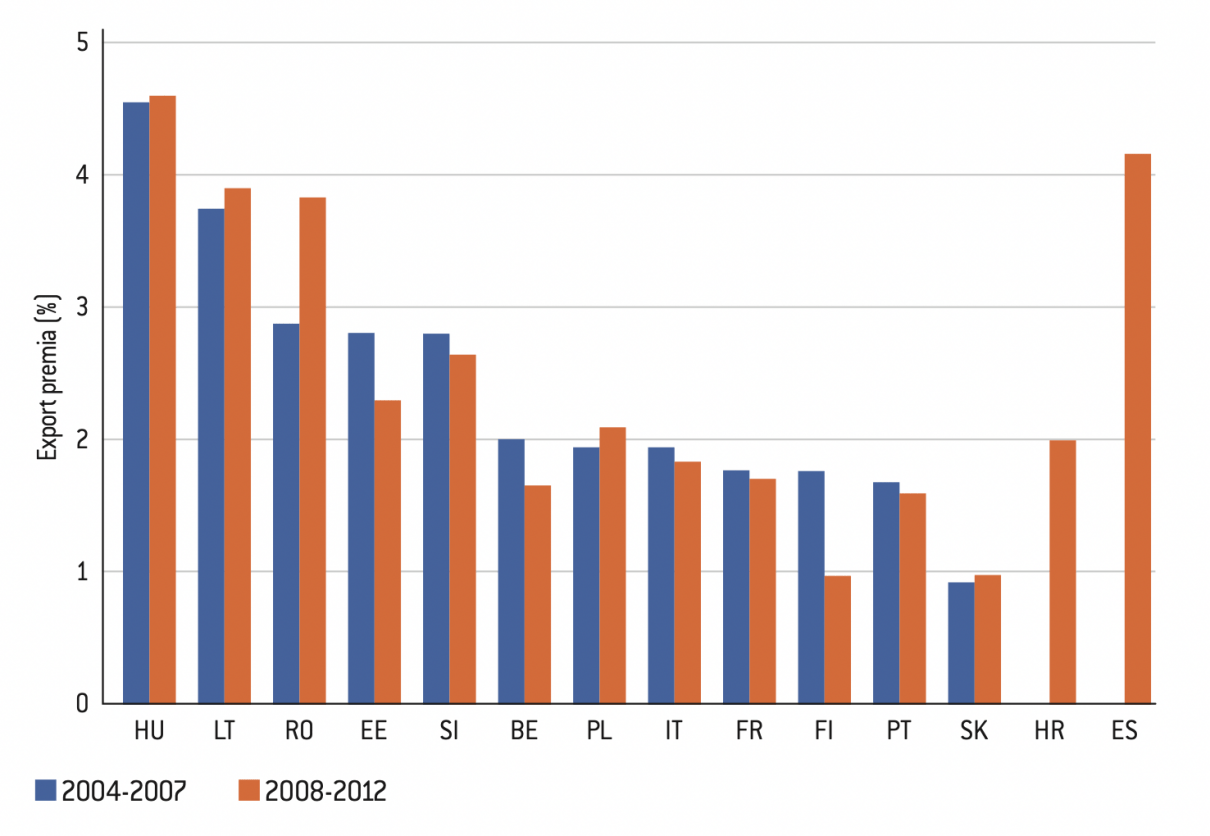

De plus, le retour à une forme d’autarcie partielle réduit l’accès à des marchés d’exportation, ce qui est une stratégie coûteuse pour le pays. En effet, les études ont montré que les entreprises exportatrices sont les plus productives ; ce sont elles qui tirent l’essentiel des gains de productivité. Dans tous les pays, les entreprises exportatrices sont plus grandes, plus productives, plus profitables, plus rémunératrices et plus innovantes 9. Le graphique suivant met en évidence les surcroîts de productivité du travail des entreprises exportatrices relativement à leurs consœurs non exportatrices. Pour la France, l’estimation est que les entreprises françaises exportatrices sont en moyenne 18% plus productives que les autres sur la période 2004-2007.

Ce phénomène s’explique par le fait que pour exporter il faut être plus productif que la moyenne, afin de supporter le coût fixe de pénétration des marchés étrangers. De plus, le fait d’exporter améliore les effets d’apprentissage. L’accès au marché étranger est donc un moteur puissant de gains de productivité.

Surcroît de productivité des exportateurs par pays

Source :

Antoine Berthou et al., « Assessing European firms’ exports and productivity distributions: the CompNet trade module », ECB Working Paper Series, n° 1788, mai 2015, p. 24.

Note : « Export premia » signifie le surcroît (ou prime) de productivité en pourcentage. Ainsi en France (FR), sur la période 2004-2007, si les exportateurs ont une productivité 18% supérieure que les non-exportateurs, cette prime baisse à 17% sur la période 2008-2012. Les autres pays analysés sont la Hongrie (HU), la Lituanie (LT), la Roumanie (RO), l’Estonie (EE), la Slovénie (SI), la Belgique (BE), la Pologne (PL), l’Italie(IT), la Finlande (FI), le Portugal (PT), la Slovaquie (SK), la Croatie (HR) et l’Espagne (ES).

Voir Robert Baldwin, « The Political Economy of Trade Policy », Journal of Economic Perspectives, vol. 3, n° 4, Automne 1989, p. 119-135.

Enfin, le dernier risque d’une politique d’autonomie stratégique est celui d’être capturée par certaines entreprises à leur propre profit. L’économie politique de la politique commerciale montre que les facteurs politiques (captation des votes et des financements de campagne) et les intérêts partisans (associations d’industriels, lobbying…) s’avèrent déterminants lorsque l’on veut comprendre des décisions protectionnistes 10. La définition de ce qui relève de la souveraineté économique appartient par essence au peuple, à qui seul revient le choix d’établir la liste des produits stratégiques. Si tel n’est pas le cas, la souveraineté économique risque de se construire au profit d’un petit nombre d’entreprises, conduisant en réalité à un détournement de souveraineté.

Du mercantilisme à l’obsession de la balance commerciale

Si l’argument de l’autarcie reste peu mobilisé dans les débats, il n’en va pas de même d’un autre discours qui, lui, s’inspire plus ou moins explicitement de la doctrine mercantiliste. Le mercantilisme, doctrine économique née au XVIIe siècle, était basé à l’origine sur la recherche d’une balance du commerce extérieur excédentaire, c’est-à-dire telle que les exportations dépassent les importations afin d’accumuler des entrées d’or et de favoriser la production domestique. De fortes restrictions aux importations furent alors mises en place. Les importations étaient honnies car elles se traduisaient par une sortie de métaux précieux et se substituaient à la production locale. En revanche, le développement des exportations était simultanément fortement encouragé par l’octroi de droits de monopole et autres soutiens à l’exportation. Ainsi, on fait souvent référence à Colbert en tant que premier homme d’État français incarnant la défense et la promotion des industries nationales, et de nombreux ministres de l’Industrie ou de l’Économie s’en réclament encore de nos jours.

| Idée 6 : La seconde liaison dangereuse de la souveraineté économique est le mercantilisme. Sa version contemporaine est l’obsession pour le déficit de la balance commerciale. |

Voir Sarah Guillou, Caroline Mini et Rémi Lallement, L’investissement français est-il efficace ?, Presses des Mines, 2018.

Même si l’économie de notre XXIe siècle n’a pas grand-chose à voir avec celle du XVIIe siècle, il reste encore aujourd’hui une certaine fascination en France pour le discours mercantiliste, qui s’exprime notamment au travers de la promotion des champions nationaux qui conquièrent les marchés étrangers (et qui sont de facto multinationaux) et d’une certaine méfiance à l’égard des importations. Cependant, contrairement au XVIIe siècle, cette méfiance n’est plus fondée sur la sortie de capital monétaire mais sur la croissance des importations, qui serait source de perte de compétitivité et de dépendance.

De nombreux observateurs voient dans le déficit de la balance commerciale française la marque d’un déficit de puissance économique, voire d’un déclin industriel. Pourtant, nul ne tire les mêmes conclusions quant à l’économie américaine, alors même que celle-ci cumule un déficit commercial de 3% de son PIB (contre moins de 1% pour la France avant la crise du Covid-19). En réalité, l’état de la balance commerciale révèle l’équilibre investissement/épargne d’une économie. Un déficit commercial exprime avant tout un excès d’investissement et de consommation par rapport à l’épargne.

Dans le cas de la France, la croissance est majoritairement tirée par la consommation des ménages. Or la consommation est un moteur puissant des importations, ce qui signifie qu’une économie qui consomme beaucoup importe ipso facto beaucoup. De plus, la propension à consommer d’un pays dépend elle-même de l’âge de la population : une population jeune consomme plus, en proportion de son revenu, qu’une population âgée (Allemagne, Japon…). L’épargne est un comportement de l’âge mature. Un autre facteur joue également : le déficit public, qui affecte négativement l’épargne publique tout en contribuant à augmenter les importations. Du côté des exportations, une économie qui se tertiarise connaîtun ralentissement de la dynamique de ses exportations. À l’inverse, plus une économie est industrialisée, plus elle exporte. Or la structure de l’investissement des entreprises en France est davantage orientée vers les investissements immatériels (R&D, logiciels…) comparativement aux autres pays européens 11.

Autrement dit, de multiples éléments structurels (tant à l’importation qu’à l’exportation) expliquent l’état de la balance commerciale, sans que l’on puisse en tirer de conclusions normatives sur l’état de souveraineté d’une économie. En outre, un déficit commercial est soutenable à partir du moment où les entrées de capitaux financent les importations – à défaut d’épargne suffisante –, sans que ces entrées de capitaux n’exercent de tensions sur le marché financier et monétaire. Or des entrées de capitaux sont le signe de l’attractivité du territoire et des promesses de rendements futurs. La question est donc moins l’état de la balance commerciale que le risque qu’exerce cet état sur les capacités de financement de l’économie. Si, comme c’est le cas des États-Unis et de la France, mais aussi du Royaume-Uni, le déficit est financé par des entrées de capitaux (investissement direct ou achat d’obligations d’État, par exemple), sans tension sur les taux de change ou les taux d’intérêt, alors le déficit commercial est soutenable.

| Idée 7 : Importer permet d’exercer le privilège de l’acheteur. |

Voir Patricia Nilsson et Emiko Terazono, « Can fast fashion’s $2.5tn supply chain be stiched back together? », ft.com, 15 mai 2020.

Eurostat, « International trade in goods », ec.europa.eu, 2020.

Voir « Près de la moitié des échanges réalisés avec les pays frontaliers », Études et Éclairages, n° 71, janvier 2017.

Importer, c’est d’abord le privilège d’être l’acheteur et donc de choisir le moment, la quantité et la qualité de ce que l’on veut acheter. Prenons l’exemple de l’industrie textile en Asie. Les pays riches importent 80% de leur textile, ce qui semble suggérer une certaine dépendance. Mais qui, des acheteurs ou des producteurs, a le plus souffert de la pandémie de Covid-19 dans cette industrie ? Les consommateurs européens ou les employés asiatiques des usines textiles en manque de travail ?

Les ouvrières du Bangladesh ou du Vietnam ont ainsi particulièrement souffert de la mise à l’arrêt des commandes des pays riches 12. On peut également faire la même analyse à l’égard des pays producteurs de pétrole, puisque notre dépendance au pétrole a pour symétrique leur vulnérabilité à l’arrêt de nos achats et à la chute des prix qui s’ensuit. Ainsi le confinement des pays riches a tari la demande de pétrole et fait plonger le prix du baril à moins de 20 dollars, mettant en grande difficulté les producteurs algérien, russe et du Moyen-Orient. Même le fonds « souverain » norvégien voit vaciller sa « souveraineté ».

Par ailleurs, importer reflète un choix qualitatif autant que quantitatif. Cette opportunité de choix est offerte par l’accès à unportefeuille diversifié de fournisseurs étrangers. C’est ce choix qualitatif qui augmente le bien-être des consommateurs finaux et qui contribue à la qualité des produits domestiques qui reposent sur des intrants importés.

Comme nous l’avons vu, l’échange repose sur des différences, qui relèvent très souvent de la différenciation des produits, alors même que les dotations en facteurs de production et en ressources des pays sont assez semblables. Ainsi en est-il de la plupart des échanges intra-européens, qui atteignent 60 à 65% des échanges des États membres pris individuellement 13. Ils se composent surtout d’échanges intra-branches, c’est-à-dire de biens et services qui appartiennent à la même industrie. Personne ne s’étonne, en effet, qu’on importe des voitures d’Allemagne et que la France y en exporte aussi. C’est également vrai pour d’autres industries. Ce qui surprend davantage est que l’on importe ce que l’on produit soi-même. L’intérêt qu’on y trouve est de pouvoir disposer du choix et de la variété.

Il est vrai que parfois le nombre de fournisseurs peut être restreint, au point de renverser le privilège de l’acheteur – nous reviendrons sur ce point crucial dans la troisième partie –, mais ne perdons pas de vue que 80% des échanges sont intra-branches et correspondent d’abord à des échanges de variétés 14.

| Idée 8 : Les importations ne révèlent qu’une partie de la dépendance à un fournisseur. |

Voir « Les importations de biens intermédiaires dopent les performances à l’exportation », Études et Éclairages, n° 45, janvier 2014.

Ibid., p. 2.

Si le développement des échanges intra-branches s’est accéléré depuis les années 1960, les années 1990 ont connu le développement puis l’accélération, en 2000, de la fragmentation des chaînes de valeurs mondiales (CVM) suite à l’entrée de la Chine dans l’OMC. En conséquence, les importations brutes ne sont souvent que des maillons d’une chaîne jusqu’au produit final. Si les importations permettent d’identifier le point de départ de la dépendance, elles ne renseignent directement que sur le dernier vendeur et ne disent rien de la chaîne des dépendances qui peut être bien plus critique en amont des importations.

On peut ainsi importer de Belgique des substances actives médicamenteuses et être dépendant des Indiens sans importer pourtant directement d’Inde (par exemple, si les Belges importent des Pays-Bas qui, eux-mêmes, importent d’Inde). On peut importer du textile de Chine mais dépendre du Vietnam ou du Cambodge, car c’est de là que proviennent les tissus.

L’imbrication des CVM peut même conduire à des allers-retours dans les flux de commerce : la France importe des produits dont elle a pu fabriquer une partie du contenu qu’elle aura préalablement exportée. Autrement dit, une partie des importations peut avoir du contenu en production (bien ou service) domestique.

La fragmentation de la production sur de multiples localisations à travers le monde a fortement augmenté à partir des années 1990. Elle n’a ralenti que depuis la crise de 2008. En France, une étude des douanes sur le commerce de marchandises a établi qu’en 2012 les importations de biens intermédiaires représentaient la moitié des achats et que le contenu en importation des exportations pour les marchandises atteignait 40% il y a dix ans 15. L’étude des douanes concluait : « Un tel constat rompt évidemment avec les théories mercantilistes qui stigmatisent les importations. Il conduit aussi à se montrer prudent dans l’interprétation du solde commercial 16. »

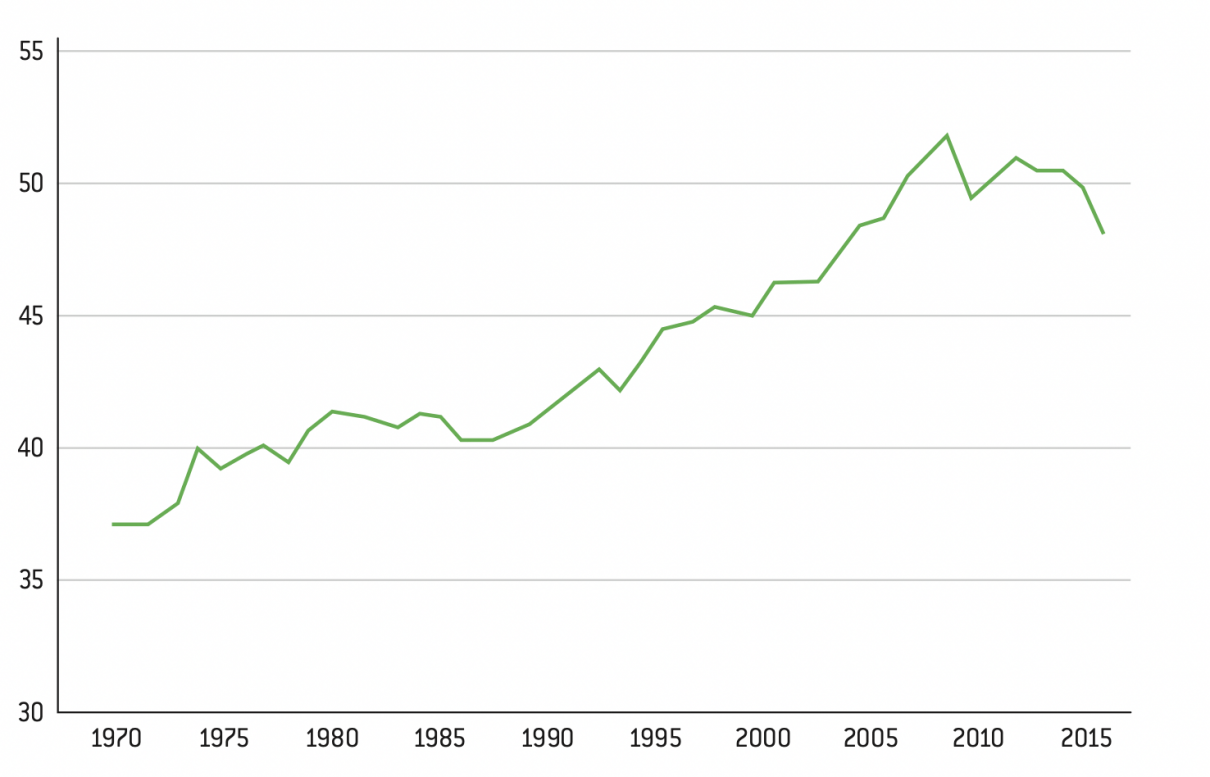

Part en pourcentage du commerce de composants intermédiaires dans le total des échanges (1970-2015)

Source :

World Bank Group, World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains, 2020, p. 19 (téléchargeable).

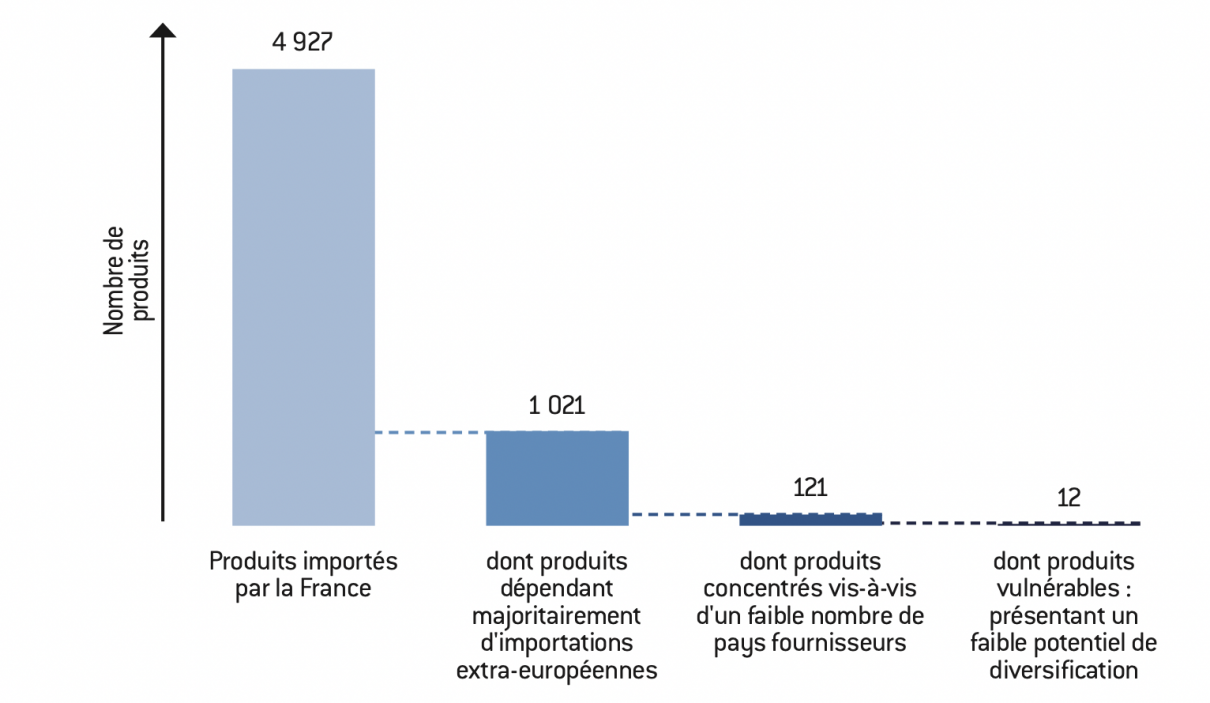

Voir Raphaël Chiappini et Sarah Guillou, « Échanges commerciaux des produits et équipements de protection médicale. Quels enseignements de la pandémie de Covid-19 ? », OFCE Policy Brief, n° 77, 1er octobre 2020.

En définitive, compte tenu de l’importance des CVM, importer ne révèle qu’une partie de la chaîne de la dépendance technique. Autrement dit, si l’on se fonde sur l’origine première des importations, on risque d’établir un mauvais diagnostic sur la dépendance aux fournisseurs.

C’est parce que ce type d’échanges s’est fortement développé que, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, le confinement en Chine puis des autres pays a paralysé le commerce mondial. La centralité de la Chine dans la production manufacturière des produits et équipements de protection médicale a conduit à de fortes tensions sur l’offre 17, mais c’est en fait des fournisseurs en cascade en lien avec la Chine qui ont dû se réorganiser.

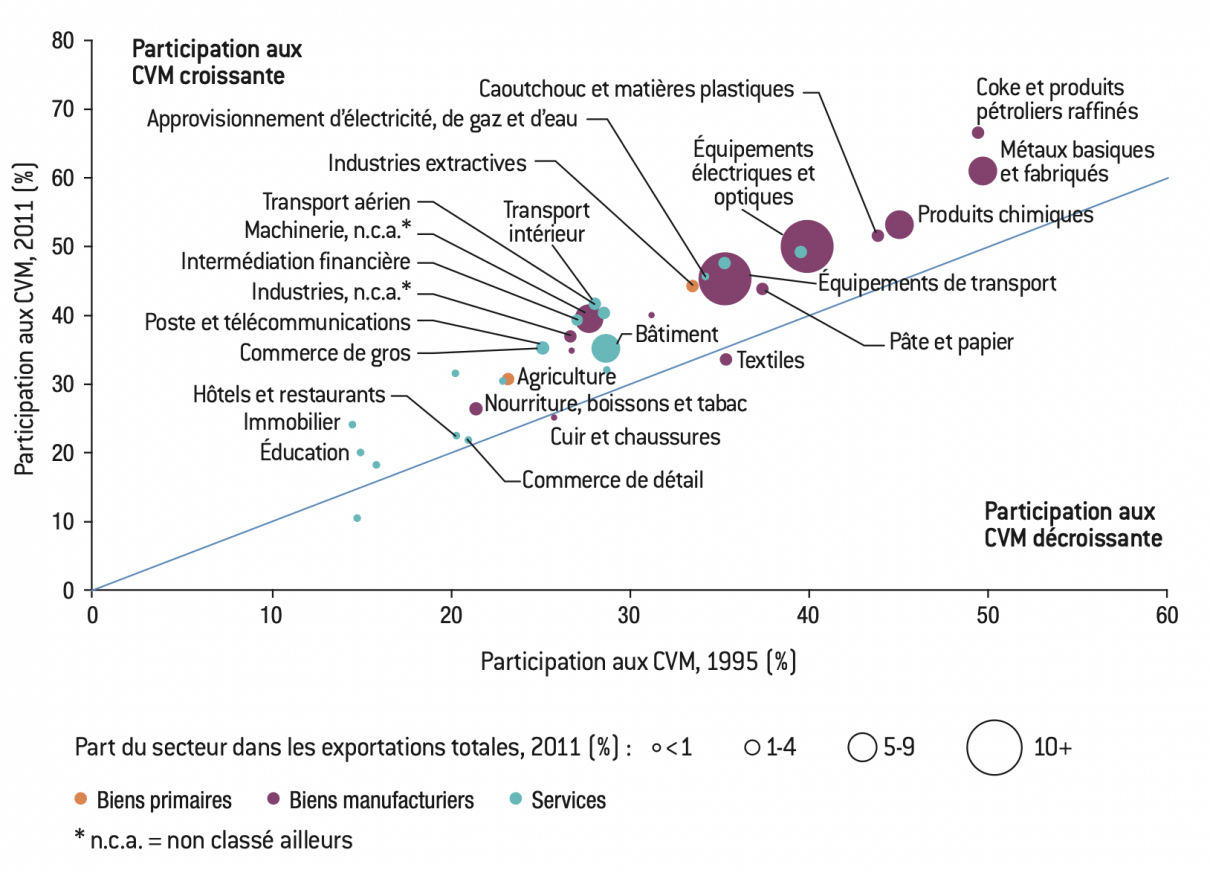

Les CVM créent beaucoup d’interdépendances entre les pays dans certains secteurs. Cela complexifie la compréhension des chaînes de dépendance et aussi des sources des ruptures d’approvisionnement. Certains secteurs sont fortement exposés à ce type d’échange (voir graphique page suivante). Il s’agit avant tout des secteurs de haute technologie (équipements de transport, équipements électriques, optiques et électroniques, et chimie-pharmacie), dont l’organisation de la production se fait en chaînes de valeur complexes (plus de deux frontières traversées avant l’obtention du bien final). Dans ces secteurs, l’organisation en CVM est la contrepartie ainsi que le moteur du progrès technique. Dans ces secteurs, y renoncer pourrait être très coûteux.

Cette organisation mondiale de la production montre deux choses : d’une part, que les importations sont un indicateur trompeur de la dépendance ; d’autre part, que la relocalisation à visée autarcique (totale maîtrise de la filière) ne revient pas simplement à se substituer à un fournisseur étranger mais à une multiplicité de fournisseurs spécialisés, chacun concourant à la réalisation du produit fini.

Participation aux chaînes de valeur mondiale par secteur (1995-2011)

Source :

World Bank Group, World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains, 2020, p. 27.

Note : le graphique met en relation la participation aux CVM en pourcentage, en 1995 en abscisse et en 2011 en ordonnée. Les cercles représentent des secteurs de l’économie et leur diamètre est proportionnel à la taille de l’industrie dans les exportations mondiales. Tous les cercles au-dessus de l’axe bleu ont connu un accroissement dans leur participation aux chaines de valeur mondiales entre 1995 et 2011.

| Idée 9 : Les importations et les exportations sont deux phénomènes joints et s’auto-entretenant. |

Insee, Les Entreprises en France, édition 2016 (téléchargeable).

Ces ratios peuvent être bien plus élevés pour certains pays et dans certains Par exemple, en Chine, la moitié des exportations de produits des technologies de l’information et des télécommunications sont encore le fait d’entreprises étrangères.

OCDE, « Import content of exports », ocde.org, 2020.

Les importations constituent souvent le complément des exportations. Tout d’abord, le dynamisme des exportations est alimenté par les accords commerciaux qui ouvrent les marchés étrangers. Or, dans un univers d’État-nations indépendants, un accord commercial suppose de la réciprocité et donc d’ouvrir son marché aux exportations du partenaire, ce qui revient à importer davantage.

Ensuite, les exportateurs sont très souvent des importateurs, et ce pour trois raisons :

- l’insertion internationale résultant du fait d’exporter augmente la capacité de l’entreprise à nouer des relations avec les entreprises étrangères, ce qui augmente à son tour la probabilité qu’elle se mette à importer ;

- de nombreux exportateurs sont des filiales d’entreprises étrangères qui, par définition, ont des relations avec leur maison mère ou les autres filiales de leur groupe ; selon l’Insee, en 2014, on dénombre 22.571 entreprises qui sont des filiales de groupes étrangers, représentant 12% de l’emploi salarié hors agriculture, secteur financier et administration 18. Ces filiales contribuent à hauteur de près de un cinquième de la production marchande française et assurent 30% des exportations 19 ;

- les exportateurs importent pour devenir plus compétitif, c’est la logique qui est sous-jacente aux CVM.

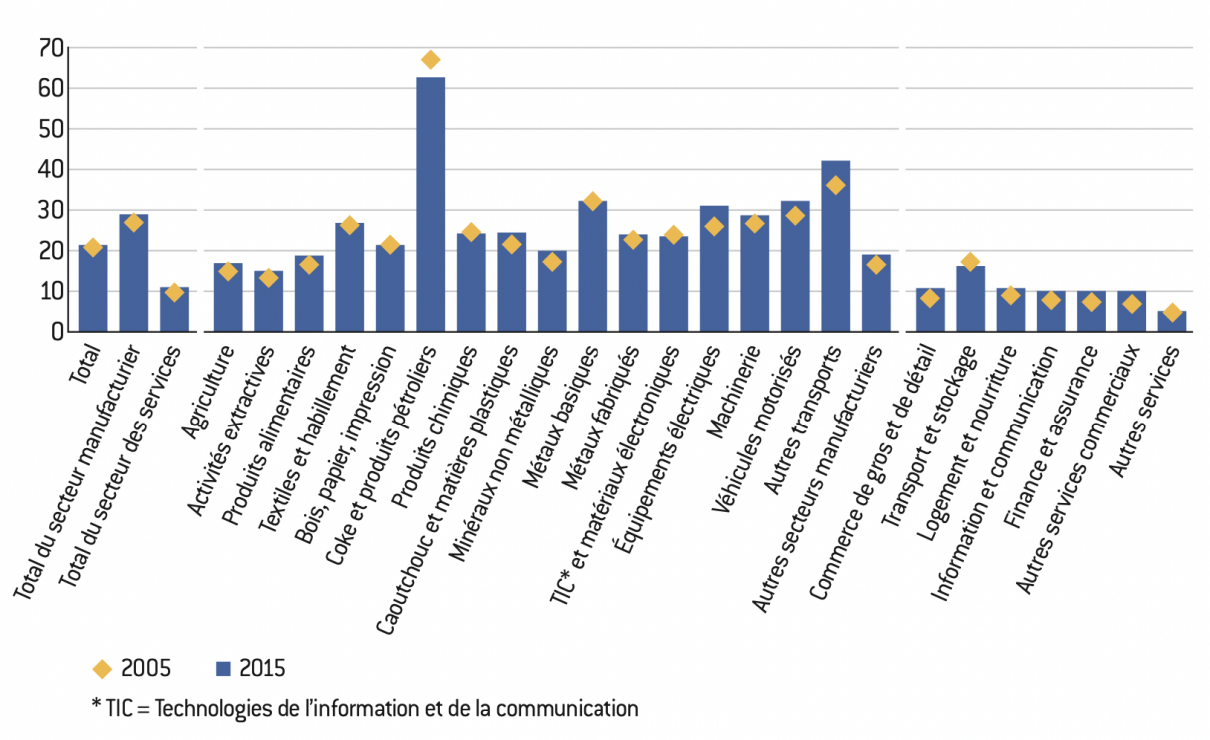

La possibilité d’importer à bas prix des composants ou des matières premières permet à notre industrie d’être plus compétitive et donc d’exporter ensuite plus et mieux : importations à bas prix et performances à l’exportation sont étroitement liées. Le contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations a tendanciellement augmenté depuis vingt ans dans la plupart des pays. Dans le cas de la France, ce contenu est de l’ordre de 22% en 2015 et se révèle assez stable depuis dix ans ; cette part atteint même 27% si l’on tient compte des dépendances en abîme 20. On notera également la forte variance selon les secteurs – très fort dans les « matériels de transports » ou le textile et assez faible dans les services.

Le contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations françaises en 2005 et 2015 (par industrie et en %)

Source :

OCDE, « Import content of exports », ocde.org, 2020.

Lecture : ce graphique indique la part de la valeur ajoutée étrangère, c’est-à-dire le contenu en intrants étrangers, dans la production de chaque secteur.

Voir Maria Bas et Vanessa Strauss-Kahn, « Does Importing more Inputs Raise Exports? Firm Level Evidence from France », Review of World Economics, vol. 150, n° 2, mai 2014, p. 241-275.

Voir Pol Antràs, Teresa Fort et Felix Tintelnot, « The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms », American Economic Review, vol. 107, n° 9, septembre 2017, p. 2 514-2 564.

L’étude du contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations montre la forte dépendance des deux phénomènes (importations à bas prix et performance des exportations), dépendance qui s’est accentuée avec la montée de la fragmentation mondiale de la production et de l’insertion dans les CVM.

Ajoutons que l’insertion dans les CVM et les importations ne sont pas seulement motivées par l’accès à des intrants à bas coûts. D’autres gains peuvent être identifiés. Ainsi, une étude a montré sur les données françaises que l’augmentation des importations d’intrants générait des gains de productivité pour les entreprises en raison de meilleures complémentarités entre les intrants et de transferts de technologies 21. Dans la même veine, d’autres chercheurs ont montré que les entreprises américaines qui avaient augmenté leurs importations en provenance de Chine entre 1997 et 2007 avaient également augmenté leurs approvisionnements domestiques 22.

Comme la demande d’intrants domestiques nécessite des travailleurs domestiques, on peut en conclure que le processus de globalisation a tiré la demande locale d’emplois vers le haut.

Pour conclure cette partie, l’appréciation de la souveraineté économique d’un pays ne peut se fonder à titre principal sur sa balance commerciale. Un déficit commercial ne peut s’interpréter ipso facto comme le signe d’une perte de souveraineté économique.

Cette première partie appelle donc à la prudence dans la mise en place d’une politique de souveraineté économique. Si l’autarcie et le mercantilisme sont des cas limites, ils restent néanmoins une source d’inspiration pour la mise en place de politiques d’autonomie stratégique. En dehors de cela, il reste un espace pour une politique de souveraineté économique. Ce qui préoccupe aujourd’hui nombre de décideurs politiques, c’est le défaut de souveraineté économique constaté sur quelques productions jugées essentielles. C’est dans cette acception plus étroite du sujet que nous poserons les termes du débat. Ce défaut de souveraineté conduit aujourd’hui les pouvoirs publics à prôner la relocalisation des entreprises qui ont quitté le territoire mais aussi le rattrapage technologique, au travers de la construction d’avantages comparatifs dans certaines productions.

Une politique de relocalisation ?

La relocalisation est souvent perçue par l’opinion publique et présentée par les décideurs politiques comme un vecteur important d’indépendance économique, permettant de disposer à nouveau sur le territoire de capacités de production d’entreprises qui l’avaient quitté.

En réalité, le fait de disposer d’unités de production sur son territoire ne rend pas nécessairement plus souverain. La territorialisation de la production est une condition nécessaire mais non suffisante de la souveraineté. En effet, contrairement à l’intuition première, ce n’est pas parce qu’une entreprise produit sur le territoire qu’elle servira forcément la demande locale en priorité et dans sa totalité. En économie de marché, une entreprise est, par principe, libre de choisir ses clients. Elle peut, par exemple, faire le choix d’exporter la totalité de sa production fabriquée sur son territoire. À cet égard, le pouvoir d’achat des clients jouera un rôle central : si le prix que sont prêts à payer les clients étrangers est bien supérieur à celui des clients en France, l’entreprise sera naturellement portée à exporter.

En réalité, du point de vue de la souveraineté économique, ce qu’autorise la territorialisation, et donc la relocalisation, c’est la possibilité pour l’État de procéder à la réquisition de la production en situation d’urgence et de forte demande domestique. Ce privilège de la souveraineté peut être également perçu comme une menace par les entreprises, qui peut devenir rédhibitoire si elle est permanente ou utilisée sans garde-fou. Face à cette menace radicale, privilège de l’État souverain, les entreprises ne manqueront pas de négocier des conditions et des règles avant de choisir de relocaliser ou de s’implanter enFrance.

De la délocalisation à la relocalisation

Pour bien comprendre en quoi consiste une relocalisation, on peut partir de son symétrique, la délocalisation. Ce terme désigne le fait qu’une entreprise produisant en France transfère la totalité ou une partie de sa production dans un pays étranger afin de réduire les coûts de production. Il s’agit donc d’une logique de substitution de localisation. Délocaliser, au sens strict, signifie que l’entreprise continue à « faire elle-même » mais dans une localisation différente ; au sens large, délocaliser peut également signifier que l’entreprise « fait faire », c’est-à-dire externalise à l’étranger sa production ou une étape de la chaîne de valeur, par exemple en recourant à de la sous-traitance internationale.

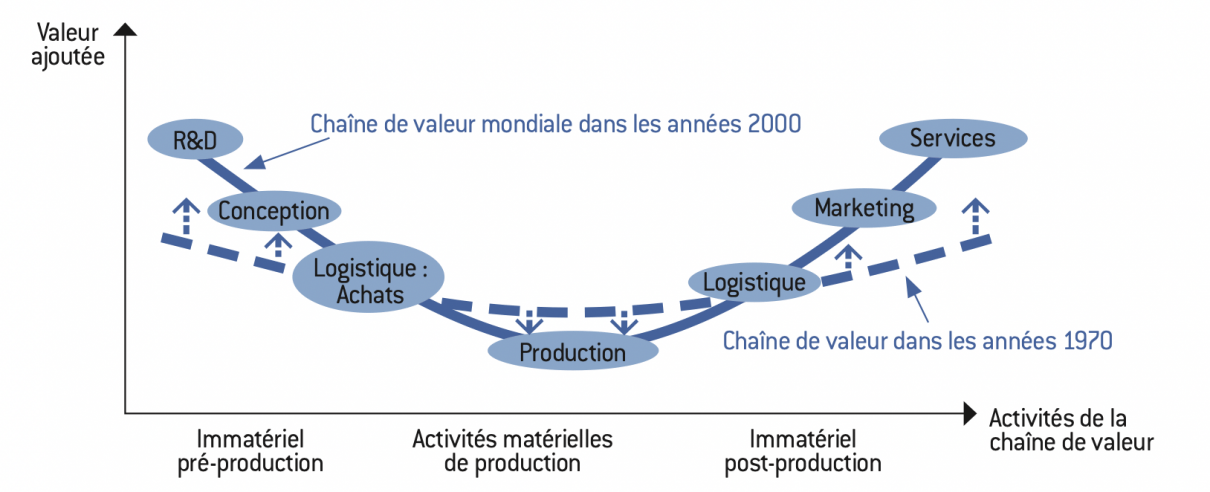

La délocalisation peut ne porter que sur le maillon de la chaîne de valeur qui est intense en travail non qualifié, le reste étant produit dans le pays d’origine. L’entreprise procède alors à une division internationale des tâches, qui suit le principe de la smiling curve (« courbe du sourire ») : les étapes les plus créatrices de valeur, situées en amont et en aval dans le processus de production (en amont, dans la R&D et la conception/design du produit ; en aval, dans le marketing, la publicité et les services après-vente), restent localisées dans le pays domestique. Il s’agit principalement d’activités de services. À l’inverse, les fonctions d’assemblage, assez peu créatrices de valeur, sont confiées à des pays à bas coût (voir graphique ci-dessous). L’ouverture des frontières et l’essor des technologies de l’information ont d’ailleurs favorisé depuis les années 2000 l’« approfondissement » de la smiling curve, en permettant de délocaliser les tâches peu intenses en valeur ajoutée et en travail qualifié dans les pays émergents. Ainsi, à titre d’exemple, dans la pharmacie, les pays riches ont délocalisé la production des substances actives et ont gardé la recherche sur les vaccins.

La courbe du sourire

Source :

OCDE, « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaines de valeur mondiale ». 2014.

Sans nier l’existence d’un potentiel de relocalisation, nous montrerons qu’il ne faut pas en surestimer l’ampleur. Plutôt que de mener une politique globale et indifférenciée d’incitation à la relocalisation, qui n’a jamais fait jusqu’ici la preuve de son efficacité, nous préconisons une politique très ciblée de retour sur le territoire de quelques produits jugés essentiels. Nous énonçons alors les conditions de sélection de ces produits et les conditions d’efficacité d’une politique de relocalisation.

| Idée 10 : Quelle que soit l’ampleur de la politique menée, il est illusoire d’espérer un mouvement massif de relocalisations, dans la mesure où les entreprises françaises ont peu délocalisé. |

Voir Lionel Fontagné et Aurélien D’Isanto, « Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d’abord vers l’Union européenne », Insee Première, n° 1451, juin 2013. Un constat assez similaire peut être fait au niveau des PME françaises : au cours de la période 2014-2016, moins de 2% des PME implantées en France ont délocalisé des activités et 2,6% l’ont envisagé sans le faire. Il s’agit surtout d’entreprises exportatrices ou de multinationales qui délocalisent via leurs filiales. Les délocalisations se font pour l’essentiel vers l’Union européenne (63% des cas).

Ibid.

Ces conclusions rejoignent d’autres, plus anciennes, sur la période 1995-2001, marquée par l’essor de la Chine : les pertes d’emplois dans l’industrie manufacturière dues aux délocalisations étaient estimées à l’époque des faits entre 9.000 et 20.000 par an (voir Patrick Aubert et Patrick Sillard, « Délocalisations et réductions d’effectifs dans l’industrie française », document de travail G 2005/03, Insee, Direction des études et synthèses économiques, avril 2005).

En 2013, il y aurait eu 68.458 destructions d’emplois (voir France Industrie & Emploi [FIE]- Kurt Salmon RH Management, « Créations et destructions d’emplois en France en Attractivité des territoires », mai 2014, p. 23).

Contrairement à une idée reçue, les délocalisations représentent une part assez modeste des investissements français à l’étranger. Environ 4% des entreprises implantées en France auraient procédé à des délocalisations 23. Certes, dans l’industrie manufacturière et les services de l’information et de la communication, les chiffres peuvent atteindre jusqu’à 9%, mais le phénomène reste assez limité. La France se retrouve d’ailleurs loin derrière d’autres pays européens comme le Danemark ou la Finlande en matière de délocalisations.

Ce constat se retrouve assez logiquement dans les statistiques sur les causes des destructions d’emplois dans l’industrie 24 : les délocalisations auraient détruit de l’ordre de 20.000 emplois entre 2009 et 2011, soit 7.000 emplois par an 25. Cela équivaut à un peu plus de 10% des destructions totales d’emplois dans l’industrie française, si l’on prend 2013 comme année de référence 26. Si les délocalisations restent un phénomène limité en France, que ce soit en nombre ou en emplois détruits, il reste à expliquer pourquoi l’opinion publique considère qu’il s’agit d’un phénomène massif. Deux éléments de réponse peuvent être avancés :

- les délocalisations prennent souvent la forme de la fermeture d’une usine dans un lieu précis : une partie de la main-d’œuvre se retrouve en situation de chômage, dans un bassin d’emploi où il n’y a pas toujours d’alternatives. L’effet médiatique d’un tel événement est alors fort. On a tous présent à l’esprit la délocalisation de l’usine Whirlpool, après celle de Goodyear, située à Amiens et qui est partie en Pologne ;

- la délocalisation est parfois confondue avec une autre opération, la multinationalisation, qui consiste pour une entreprise française à s’étendre à l’étranger, en ouvrant une filiale, sans pour autant fermer celle en L’essentiel des investissements français à l’étranger relève d’une logique d’implantation à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés.

Dans la mesure où les délocalisations d’entreprises françaises sont assez limitées, il est illusoire d’espérer, même avec une politique volontariste, un mouvement massif de relocalisation sur le territoire.

| Idée 11 : Même sans mener une politique active, il y aura un mouvement « naturel » mais limité de relocalisation. |

Frédéric Gonand, Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.

Insee, Les Entreprises en France, édition 2019, 132 (téléchargeable).

La délocalisation d’une entreprise n’est pas un phénomène univoque et définitif. Une entreprise peut délocaliser sa production à un moment donné puis la relocaliser par la suite. C’est par exemple ce qu’a fait le fabricant de skis Rossignol qui, après avoir délocalisé sa production à Taïwan en 2007, l’a rapatrié à Sallanches, en Haute-Savoie, son berceau historique, en 2010.

La relocalisation est d’autant plus aisée qu’elle porte sur un maillon terminal de la chaîne globale de valeur (l’assemblage final, par exemple) : l’entreprise peut reprendre la main sur cette étape du processus de production en la rapatriant dans le pays domestique, sans désorganiser l’ensemble de la chaîne de valeur en amont. De même, lorsqu’une entreprise a délocalisé en confiant la production à un sous-traitant, elle peut reprendre plus facilement en interne ce qu’elle a externalisé.

Pour comprendre pourquoi une entreprise décide de relocaliser, il faut d’abord s’interroger sur les causes principales d’une délocalisation.

Les délocalisations sont principalement motivées par la recherche d’une baisse des coûts de production, notamment du coût salarial dans les industries intenses en main-d’œuvre peu qualifiée 27. Une enquête montre ainsi que, pour les PME françaises, dans 72% des cas, le motif de la délocalisation est la diminution des coûts de main d’œuvre 28.

Mais la baisse des coûts de production résultant d’une délocalisation n’est pas toujours au rendez-vous. La délocalisation peut entraîner elle-même des « coûts cachés », qui peuvent compenser la baisse des coûts salariaux. Ces coûts cachés peuvent être de différentes sortes :

- des difficultés à « manager » une filiale à distance ;

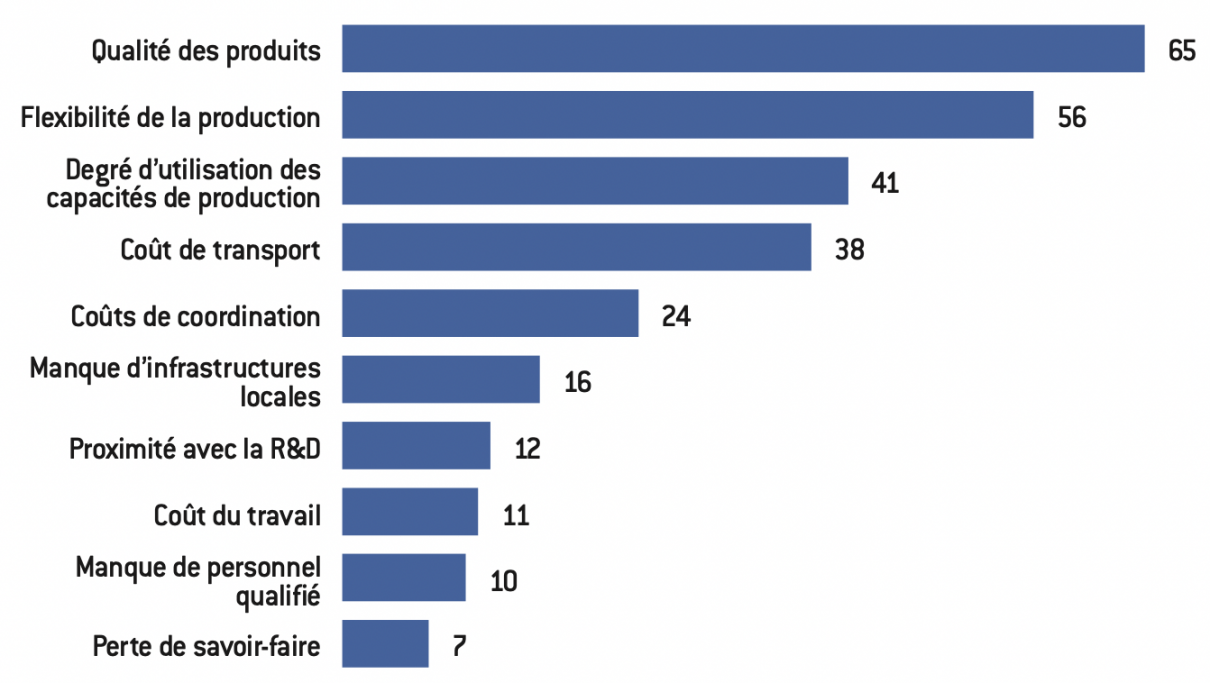

- la mauvaise ou l’inégale qualité des produits, et il s’agirait même là du premier facteur qui pousse à la relocalisation (voir graphique ci-dessous) ;

- la qualification insuffisante de la main-d’œuvre, qui vient amoindrir l’avantage de coût salarial dans la mesure où la productivité horaire est plus faible que dans le pays domestique ;

- le manque de réactivité à la demande des filiales ou des sous-traitants, compte tenu de l’éloignement géographique ;

- la multiplication des risques liés à l’approfondissement des chaînes de valeur : plus la chaîne de valeur est fragmentée, plus elle est vulnérable à un choc sur un maillon ;

- les barrières juridiques ou administratives dans le pays d’accueil, ainsi que l’instabilité politique et économique qui peut y régner ;

- le risque de non-respect de la propriété intellectuelle et de pillage des technologies par des concurrents.

Principaux motifs de relocalisation, en % (2010 jusqu’à mi-2012)Source : Bernhard Dachs et Christoph Zanker, « Backshoring of Production Activities in European Manufacturing », Bulletin European Manufacturing Survey, n° 3, décembre 2014, p. 7.

Source :

Bernhard Dachs et Christoph Zanker, « Backshoring of Production Activities in European Manufacturing », Bulletin European Manufacturing Survey, n° 3, décembre 2014, p. 7.

Note : les données prises en compte sont celles de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse et de la Slovénie.

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), Relocalisations d’activités industrielles en France : revue de la littérature, Paris, décembre 2013.

Voir Astrid Krenz, Klaus Prettner et Holger Strulik, « Robots, Reshoring, and the Lot of Low-Skilled Workers », CEGE Discussion Papers, n° 351, juillet 2018, p. 3. Voir aussi Koen De Backer, Carlo Menon, Isabelle Desnoyers-James et Laurent Moussiegt, « Reshoring: myth or reality? », OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 27, 2016. On peut noter à cet égard que la relocalisation va plutôt conduire à créer dans le pays domestique des emplois qualifiés, qui sont complémentaires du robot. L’ étude de Krenz et al. montre aussi que les relocalisations sont associées à une hausse de l’emploi et des salaires pour les travailleurs qualifiés.

On notera toutefois que l’entreprise peut faire le choix également de ne pas relocaliser dans le pays domestique mais de relocaliser son usine à proximité du pays domestique (nearshoring). Ainsi, par exemple, dans le cas de l’automobile, les constructeurs américains de pièces détachées ont déplacé les usines de la Chine vers le Mexique.

Reshoring Initiative 2020 Data Report, reshorenow.org

U.S. Bureau of Labor Statistics, « Employment by major industry sector », Employment Projections, septembre 2020.

Une autre raison tient au fait que le paramètre du coût salarial peut devenir moins important au cours du temps si l’entreprise peut automatiser, robotiser, recourir au numérique ou à l’impression en 3D. À titre d’exemple, la part des coûts salariaux dans le coût d’assemblage des puces électroniques est passée de 30 à 40% dans les années 1970 à moins de 4% dans les années 1980 grâce à la robotisation 29. De même, dans les secteurs à « matières solides », comme la mécanique, l’automobile ou l’électronique, il n’y a plus de véritable obstacle technique à la robotisation. En revanche, dans des secteurs tels que l’habillement ou la chaussure, lorsque les matières manipulées sont souples, le travail occupe encore près des deux tiers du coût total dans l’assemblage. Aux États-Unis une augmentation du nombre de robots de 1 pour 1.000 travailleurs est associée à une hausse de 3,5% des relocalisations 30.

Par ailleurs, le coût salarial d’un pays émergent ou en développement peut dériver au fil du temps, rendant la délocalisation moins pertinente. À titre d’exemple, les salaires réels ont quasiment doublé en Asie au cours de la période 2001-2011 (contre une hausse de 5% dans les pays développés).

Une dernière raison tient au comportement des consommateurs dans les pays riches. Ils exigent une plus grande réactivité des entreprises, que ce soit en termes de délais de fabrication, de livraison ou de capacité à renouveler très vite les produits. Ainsi, dans l’habillement, certaines séries de vêtements connaissent des durées de vie de l’ordre de trois à quatre semaines seulement, alors qu’il faut au moins un mois pour qu’un conteneur soit acheminé depuis la Chine vers l’Europe.

Face à toutes ces conditions, une entreprise va devoir arbitrer entre une baisse des coûts de production mais une localisation éloignée (au Vietnam pour des vêtements, par exemple) et des coûts de production plus élevés sur son territoire mais une réactivité plus grande par rapport à la demande locale. Si le critère de la réactivité devient prépondérant, l’entreprise peut avoir intérêt à relocaliser, en dépit de la hausse des coûts de production que cela engendre (et donc de la hausse du prix de vente), surtout si elle est positionnée sur une compétitivité hors-prix 31.

D’autre part, les consommateurs développent aujourd’hui un discours en faveur du « consommer local », du « développement durable » et du « made in », tout particulièrement dans l’agroalimentaire, qui peut inciter les entreprises à relocaliser pour accompagner cette attente des clients et à communiquer sur les critères de responsabilité ESG (environnement, social et gouvernance). Toutefois, au-delà du discours, il reste à prendre la mesure empirique de cette attente dès lors qu’elle se traduit par des hausses du prix de vente.

Ces différents facteurs peuvent donc conduire des entreprises à relocaliser leur production, sans même que soit menée une politique publique. Ce phénomène, s’il est réel, reste toutefois assez limité sur un plan empirique, si l’on en croit les (rares) études statistiques disponibles qui portent sur les emplois créés par des relocalisations ou sur le nombre de projets de relocalisation.

Ainsi, dans le cas des États-Unis, la Reshoring Initiative estime que les relocalisations d’entreprises sur le sol américain auraient permis de créer 400.000 emplois au cours de la période 2010-201932. Ce chiffre doit être toutefois considéré avec prudence dans la mesure où il porte sur des annonces de création d’emplois et non sur les emplois effectivement créés à la suite d’une relocalisation. Même en prenant ce chiffre pour argent comptant, il reste somme toute assez modeste à l’échelle des États-Unis : le nombre total d’emplois s’élevait en 2019 à 162,7 millions sur le sol américain (selon le Bureau of Labor Statistics), ce qui fait que les emplois relocalisés représenteraient 0,25% de l’emploi total. Si l’on raisonne sur le seul secteur manufacturier, particulièrement affecté par les délocalisations, il employait en 2019 12,8 millions de travailleurs ; la part des emplois relocalisés représenterait donc 3,1% de l’emploi total dans l’industrie manufacturière 33.

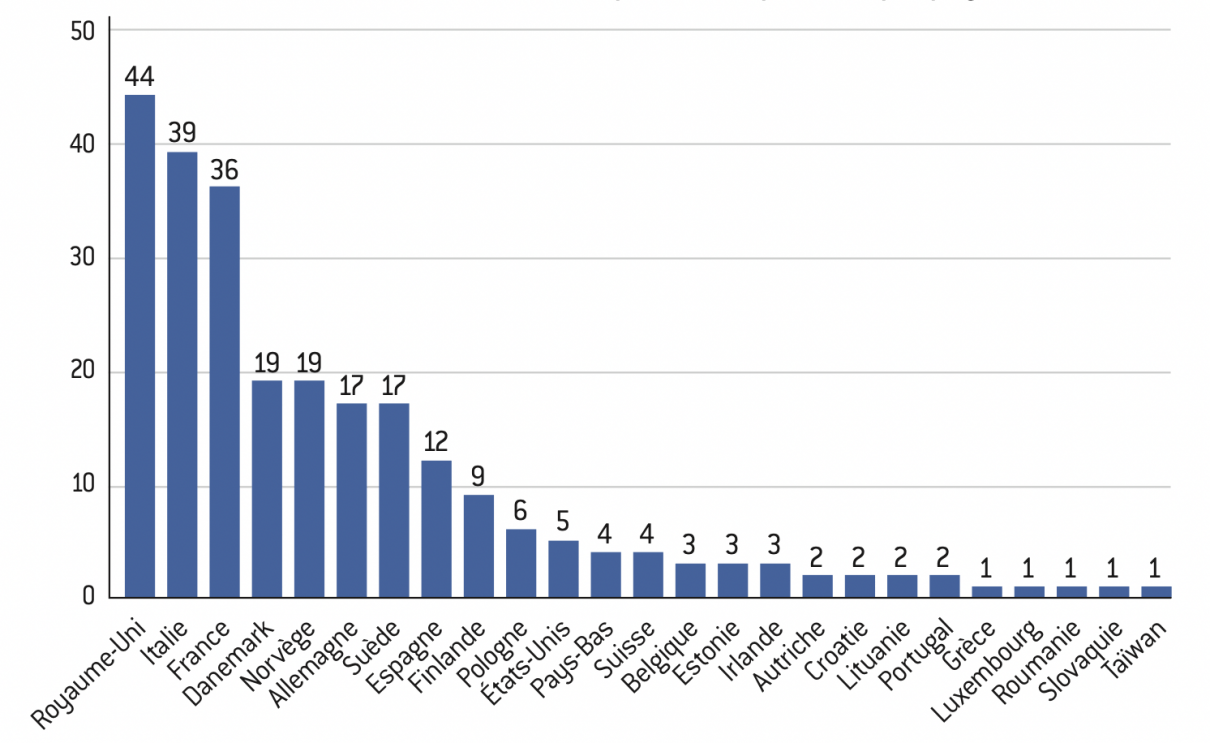

Au niveau européen, l’European Reshoring Monitor, soutenu par l’Union européenne, fait état de 253 cas de relocalisation entre 2014 et 2018, dont un tiers de filiales implantées en Chine. Ces relocalisations ont pris la forme d’un retour dans le pays d’origine (backshoring) mais aussi d’un retour au sein de l’Union européenne, sans impliquer pour autant une relocalisation dans le pays d’origine (nearshoring). S’il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces données, on peut toutefois relever que les proportions restent assez modestes en valeur absolue, se chiffrant dans le meilleur des cas à quelques dizaines de projets de relocalisation sur une période de 5 ans.

Nombre de cas de relocalisation des entreprises européennes par pays (2014-2018)

Source :

Eurofound, « The future of manufacturing in Europe », Office of the European Union , 2019.

Florian Lécrivain et Noémie Morénillas, « Les PME de 50 salariés ou plus qui délocalisent : principalement vers l’UE et via leurs filiales », Insee Première, n° 1760, juin 2019, p.1.

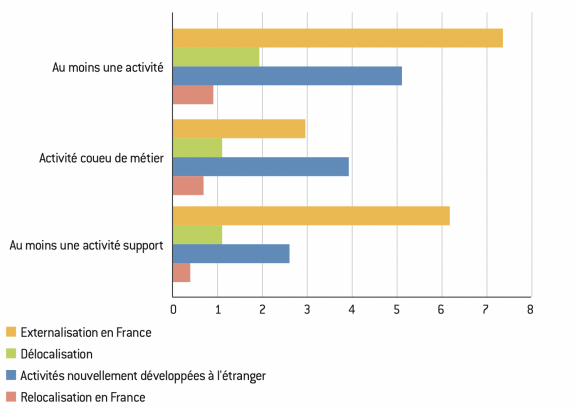

Une étude de Lécrivain et Morénillas indique que 0,9% des PME françaises de 50 salariés ou plus ont relocalisé en France des activités réalisées à l’étranger, tandis que 1,9% d’entre elles disent avoir délocalisé leur production entre 2014 et 2016 34 (voir graphique ci-dessous). Le mouvement de relocalisation des PME françaises serait donc réel mais inférieur à la part des entreprises qui délocalisent.

Proportion de PME françaises ayant délocalisé et relocalisé (2014-2016)

Source : Florian Lécrivain et Noémie Morénillas, « Les PME de 50 salariés ou plus qui délocalisent : principalement vers l’UE et via leurs filiales », Insee Première, n° 1760, juin 2019, p. 1.

Périmètre des PME : PME marchandes non agricoles et non financières de 50 salariés ou plus implantées en France.

| Lecture : 1,9% des PME de 50 salariés ou plus ont délocalisé au moins une de leurs activités entre 2014 et 2016, une entreprise pouvant délocaliser à la fois son activité cœur de métier et une ou plusieurs de ses activités support. |

Même en l’absence d’une politique volontariste de relocalisation, il y aura toujours un flux naturel de relocalisations, dont l’ampleur reste toutefois très limitée et inférieure au flux de délocalisations.

Les conditions d’une politique de relocalisation réussie

| Idée 12 : Si les pouvoirs publics veulent mener une politique de relocalisation et d’attractivité du territoire, le levier le plus efficace se trouve du côté des réformes structurelles, mais ce levier est peu visible et difficile à mettre en œuvre. |

Voir Emmanuel Combe, Résister à la tentation protectionniste, Altermind Institute, juin 2018.

Josh Zumbrun et Anthony DeBarros, « U.S. Grants Apple 10 Exemptions from Tariffs on Chinese Imports », The Wall Street Journal, 20 septembre 2019.

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), « Relocalisations d’activités industrielles en Synthèse », décembre 2013, p. 105.

« Les relocalisations : une démarche multiforme qui ne se réduit pas à la question du coût de la main- d’œuvre », Le 4 pages de laDGCIS, no 30, mars 2014, p. III.

Ibid.

Josh Zumbrun et Anthony DeBarros, art. cit.

Au-delà du flux naturel de relocalisations que nous venons d’identifier, les pouvoirs publics peuvent vouloir accélérer le processus, en mobilisant différentes politiques.

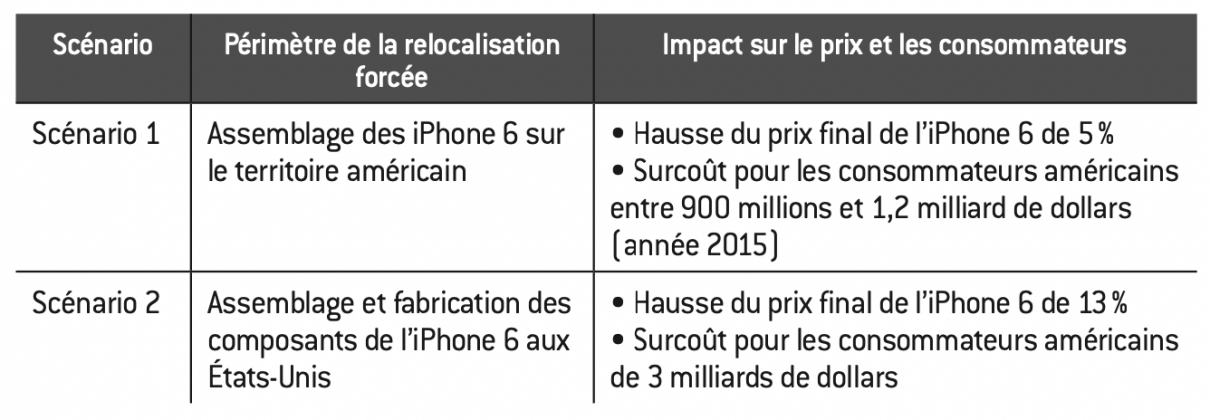

Une première politique consiste à pratiquer une forme de « relocalisation forcée », en imposant des droits de douane prohibitifs sur les importations en provenance de pays dans lesquels les entreprises ont délocalisé leurs usines d’assemblage. Cette politique est celle que Donald Trump avait proposée durant sa campagne présidentielle de 2016, à l’encontre de la Chine. L’idée n’était pas seulement de taxer les produits chinois mais aussi les entreprises américaines assemblant leurs produits en Chine, notamment Apple. Le président américain sortant a d’ailleurs réitéré cette menace de taxation des importations en mai 2020, mais cette fois-ci à l’encontre des produits importés d’Inde après qu’Apple ait annoncé son intention de délocaliser vers l’Inde une partie de sa production de d’iPhone réalisée en Chine.

Cette option très dirigiste semble toutefois hautement improbable en France sur un plan pratique, dans la mesure où la politique douanière relève des prérogatives de l’Union européenne. De plus, une telle politique risque de manquer son objectif. Les entreprises implantées dans un pays émergent ne vont pas nécessairement revenir sur le marché domestique ; elles vont plutôt s’implanter dans un autre pays émergent, non soumis aux taxes à l’importation. Il s’agit d’une politique assez classique de contournement du protectionisme 35. Enfin, comme toute politique protectionniste, cette politique va se traduire par des hausses de prix sur le marché domestique, les entreprises reportant la taxe sur les consommateurs. Une telle politique risque d’être très mal perçue par l’opinion publique.

On remarquera d’ailleurs qu’outre-Atlantique la politique de taxation annoncée n’a finalement pas été appliquée aux entreprises américaines. Si Donald Trump a bien mis en place des droits de douane sur les importations chinoises, la taxe de 15% prévue sur les iPhone assemblés en Chine n’a pas été imposée. Les producteurs américains ont mené un intense travail de lobbying dans le but d’obtenir des exemptions sur la liste des produits chinois taxés 36.

Une deuxième politique publique consiste à utiliser des incitations fiscales non ciblées pour faire revenir les entreprises sur le territoire français. Une telle politique a déjà été mobilisée en France au moins à trois reprises :

- en 2005, avec le crédit impôt relocalisation « Breton » (en référence à Thierry Breton) ;

- en 2010, dans le cadre des États généraux de l’industrie, avec une prime à la relocalisation d’un montant total de 200 millions d’euros ;

- en 2013, avec Arnaud Montebourg qui avait lancé le logiciel Colbert 2.0 permettant aux entreprises de faire un diagnostic sur les gains et les coûts d’une relocalisation en France, et d’être accompagnées dans un « parcours de relocalisation », avec un interlocuteur désigné par l’État, les fameux « commissaires au redressement productif ».