Introduction

Le moment fondateur de la Renaissance

Les changements démographiques, un marqueur de progrès

Le bouleversement des sociétés, un progrès constant

Apologie du progrès : des lumières au positivisme

Société française et progrès : un divorce ?

Une rupture entre progrès et société : la montée de l’individualisme

Les évolutions économiques, entre négatif et positif

L’innovation factrice de progrès technique

La dissolution du consensus autour de la notion de « progrès »

Pour finir… art et progrès

Résumé

Entre une complaisance de plus en plus prononcée de la société française pour une forme de sinistrose et une vision progressiste imperméable à tout questionnement, il existe un espace pour réaffirmer les réalisations concrètes qui constituent des progrès réels. Étudier le progrès selon une perspective historique c’est lui rendre son caractère tangible, en analysant méthodiquement les évolutions, – mais aussi les involutions – qu’a connues la société française.

C’est donc une manière de regarder le chemin parcouru, non pas pour s’en satisfaire ou en tirer une quelconque forme de suffisance, mais pour donner à la notion de progrès une validité et, en un sens, lui donner un visage familier. Voir les changements qu’a traversés la société française de 1514 à nos jours, et observer en quoi ils constituent des progrès, permet de dédramatiser les évolutions actuelles.

Suzanne Baverez,

Normalienne et étudiante à Paris IV.

Jean Sénié,

Normalien et étudiant à Paris IV.

Introduction

Voir l’article (consulté le 28 décembre 2013).

Il ajoute aussi, un peu plus loin dans l’entretien : « Je suis gêné par la défiance que manifeste la société française vis-à-vis de l’évolution technologique. Dans ce contexte, il est difficile de révolutionner l’industrie. »

Stephen Greenblatt, Learning to Essays in Early Modern Culture, New York-Londres, Routledge Classics, 2007.

Dans un entretien paru le 11 décembre 2012 dans Le Nouvel Économiste, Romain Soubeyran, directeur de l’École des mines Paris Tech, dénonce la remise en cause du progrès scientifique au sein de la société française1. Il explique, pour le déplorer, qu’« on refuse de regarder ce qui peut être un progrès scientifique, ses côtés positifs et négatifs. Il existe toujours des dangers qu’il est hors de question de méconnaître ». Et d’ajouter : « Il faut réconcilier le progrès scientifique avec la culture française et à un moment, avoir un minimum d’audace2. » Son intervention nous introduit au cœur de l’objectif de cette note, à savoir étudier les rapports de la société française avec le progrès. Proposer une histoire de la société française dans l’optique du rapport qu’elle entretient au progrès soulève d’emblée plusieurs questionnements. En effet, le progrès, dont on pourrait donner comme synonyme « marche en avant » et comme antonyme « arrêt », voire « recul », est une invention qui s’ancre dans un contexte historico-culturel bien précis : celui de la Renaissance occidentale du XVIe siècle3. La conception cyclique de la temporalité chez les anciens Grecs, pour qui le temps, sur le modèle d’une éternité toujours identique à elle-même, se meut en cercle, nous confronte à la dimension fortement occidentalo-centrée de la notion de progrès, dont les corollaires immédiats sont une temporalité linéaire et une dynamique ascendante. Donner une lecture socio-historique à la notion de progrès suppose d’envisager l’histoire de cette notion et les enjeux soulevés à travers les siècles afin de comprendre ses traductions dans l’espace social. Par conséquent, il semble possible d’isoler une composante d’ordre général qui apparaît comme globalement positive et qui sera un fil conducteur pour notre étude : le gain en autonomie des hommes et le passage du statut de sujet à celui d’individu politique.

L’humanisme du XVIe siècle, en accordant à l’homme une confiance sans bornes, fait éclore la notion de progrès. Posée deux siècles plus tard comme postulat essentiel de la modernité politique et sociale par le mouvement des Lumières, l’idée de progrès sera érigée en croyance suprême par les positivistes au XIXe siècle. Pourtant, cette notion, envisagée comme vecteur explicatif de l’évolution de la société française, ne fait plus consensus dans notre société contemporaine tant les changements au sein de la société sont perçus comme problématiques ou dérangeant un ordre établi.

Nous esquisserons un large panorama du progrès en France depuis cinq siècles grâce à un parcours chronologique rythmé par quelques thématiques plus longuement développées : les changements démographiques, les changements économiques et le rapport entre art et progrès.

Le moment fondateur de la Renaissance

Les changements démographiques, un marqueur de progrès

À nuancer toutefois : voir Brigitte Bedos-Rezak et Dominique Iogna-Prat (dir.), L’Individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris, Aubier, 2005.

Adriaan Verhulst, « Villages et villageois au Moyen-âge », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 1990, 21, no 21, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 9-13.

Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de Français, Paris, Fayard, 1966, et, du même auteur, « Le milieu démographique », in L’ Ancien Régime, I, « La société », Paris, Armand Colin, 1969, p. 31-46 ; Lucien Bély, La France moderne (1488-1789), Paris, PUF, 2003 (1re éd. 1994), p. 315-322 ; Olivier Chaline, Le Règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, 2005, p. 262-269.

Il s’agit d’un chiffre La France compte aujourd’hui 65,8 millions d’habitants, 63,7 millions vivant en métropole et 2,1 millions dans les départements d’outre-mer. À titre indicatif, la France regroupe aujourd’hui 13 % de la population de l’Union européenne. Elle est le deuxième pays, en poids démographique, derrière l’Allemagne.

Sur le graphique, les effets des deux guerres mondiales ont été indiqués en rouge.

Ce phénomène désigne la forte hausse de la natalité qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et qui s’est étendue jusqu’au milieu des années En France, cette période commence non pas en 1945 mais pendant la guerre, en 1942.

L’Insee définit un taux de croissance de cette façon : « Le taux de croissance d’une grandeur (PIB, chiffre d’affaires, salaire, ) mesure son évolution d’une période à l’autre (mois, trimestre, année). » Il est très généralement exprimé en pourcentage. La croissance démographique est l’évolution de la population sur un territoire donné.

Aujourd’hui encore, l’indicateur conjoncturel de fécondité français – qui, selon l’Insee, « mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés » – reste le deuxième d’Europe, derrière l’Irlande (2,01 enfants par femme).

Doctrine hostile à l’accroissement de la population sur un Elle tire son nom de Thomas Malthus (1766-1834), économiste anglais et pasteur anglican, auteur en 1798 d’un livre intitulé An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers. Sous sa forme politique, cette doctrine implique des mesures de restrictions démographiques. Pour un exposé synthétique de la pensée de Malthus, voir Georges Minois, Le Poids du nombre. L’obsession du surpeuplement dans l’histoire, Paris, Perrin, 2011, p. 14-64.

Ronald Lee, « Croissance démographique, progrès et pauvreté », Population, « Mélanges en l’honneur d’Alfred Sauvy », vol. 47, no 6, 1992, p. 1533-1554.

Au Moyen Âge, le groupe prime sur l’individu4. L’homme s’appréhende par le prisme de sa communauté d’appartenance5. Ainsi, à cette époque, les hommes ne se définissaient pas comme des individus mais comme des sujets, et préféraient l’usage du « nous » à celui du « je », marquant ainsi leur appartenance à une communauté. Dans cette optique, le système des corporations qui régit le monde du travail au Moyen Âge traduit cette conception communautaire de la société.

L’avènement de l’individu, en tant qu’unité autonome et indépendante, est un processus qui apparaît clairement en France avec la fin des guerres de Religion. Il est concomitant à une révolution dans la structure de la démographie française sur laquelle il convient de s’arrêter un moment.

Depuis cinq siècles, la population française a considérablement augmenté passant de 20 millions au XVIIe siècle6 à 65 millions aujourd’hui7 (graphique 1).

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce graphique. D’une part, et de manière évidente, l’évolution de la population ne suit pas un tracé linéaire mais s’accompagne d’involutions liées à des catastrophes climatiques, épidémiologiques ou encore politiques8. Ainsi il est possible d’observer la croissance de la population française depuis 1945. Celle-ci est liée au phénomène du baby-boom9, puis à un taux d’accroissement de la population10 qui se maintient à des niveaux relativement élevés durant toute la seconde moitié du XXe siècle11.

D’autre part, la croissance de la population française peut raisonnablement être considérée comme un progrès en soi. Le point de vue qui est défendu ici implique de ne pas adopter une grille de lecture malthusienne12. Au contraire, l’évolution démographique s’apparente à l’un des moteurs du progrès technique13. C’est le premier sens dans lequel peut être entendu le progrès en démographie.

Graphique 1

Pour l’Insee, « l’espérance de vie à la naissance (ou à l’âge 0) représente la durée de vie moyenne – autre- ment dit l’âge moyen au décès – d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge. Elle est un cas particulier de l’espérance de vie à l’âge x. Cette espérance représente, pour une année donnée, l’âge moyen au décès des individus d’une génération fictive d’âge x qui auraient, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette année-là au même âge. Autrement dit, elle est le nombre moyen d’années restant à vivre au-delà de cet âge x (ou durée de survie moyenne à l’âge x), dans les conditions de mortalité par âge de l’année considérée ».

Fleur Beauvieux, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : la peste de 1720- 1722 à Marseille », Rives méditerranéennes, no 42, 2012, 29-50 ; Françoise Hildesheimer, Le Bureau de la santé de Marseille sous l’Ancien Régime. Le renfermement de la contagion, Marseille, Fédération historique de Provence, 1980 ; Georges Serratrice, Vingt-six siècles de médecine à Marseille, Marseille, Éditions Jeanne Laffitte, 1996 ; Michel Vergé-Franceschi, « 1720-1721 : la peste ravage Toulon. Conséquences démographiques et économiques », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, no 114-4, décembre 2007, p. 57-71.

La dernière épidémie a eu lieu à Vannes (Morbihan) en 1954-1955.

Jean-Baptiste Fressoz, Petite histoire philosophique du risque et de l’expertise à propos de l’inoculation et de la vaccine, 1750-1850, disponible en ligne à partir du lien.

Paul Bairoch, « Les trois révolutions agricoles du monde développé : rendements et productivité de 1800 à 1985 », Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, no 2, 1989, p. 317-353.

Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari (dir.), Histoire de l’alimentation, Paris, Fayard, 1997 (2e éd. cor- rigée) ; Jean-Louis Flandrin et Jane Cobbi (dir.), Tables d’hier, tables d’ailleurs. Histoire et ethnologie du repas, Paris, Odile Jacob, 1999 ; Jean-Louis Flandrin, L’Ordre des mets, Paris, Odile Jacob,

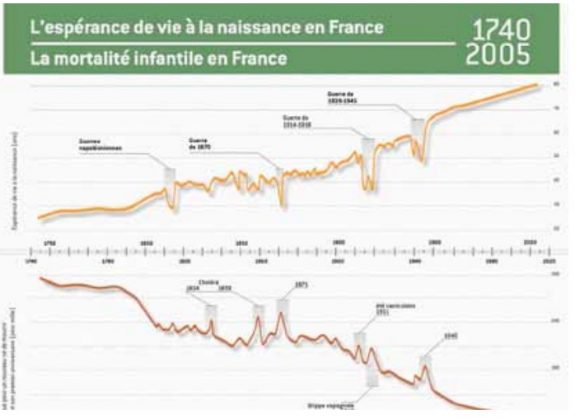

L’analyse démographique démontre que cette population plus nombreuse vit plus longtemps. En effet, lorsqu’on étudie l’évolution de l’espérance de vie à la naissance on remarque une très forte augmentation de sa durée (graphique 2).

Entre 1740 et 2005, l’espérance de vie à la naissance14 est passée de 25 à 80 ans (les deux sexes confondus). Ces augmentations sensibles sont dues en grande partie aux améliorations de l’alimentation, de l’hygiène et de la médecine. Deux exemples permettent d’illustrer ces changements : – la fin des épidémies en France constitue un point d’observation intéressant. Pour rappel, la dernière épidémie de peste a eu lieu en 1720 à Marseille15. La variole, quant à elle, disparaît entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle16 sous l’effet d’innovations médicales. La vaccination contre la variole (1796), mise au point par le médecin anglais Edward Jenner, permet d’accroître l’espérance de vie de dix ans, passant à 37 ans de moyenne. Elle met pourtant longtemps à se diffuser, rencontrant aussi bien des réticences par rapport aux techniques d’inoculation17 qu’illustrant la théorie de la diffusion des innovations. Ces exemples, représentatifs de l’évolution de la disparition des épidémies, constituent un indéniable progrès pour la société française ; – l’augmentation des parts caloriques quotidiennes18 ainsi que la diversification des biens comestibles19 témoignent d’avancées non négligeables, permettant l’augmentation de l’espérance de vie grâce à un mode de vie plus sain et mieux équilibré.

Graphique 2

Pour l’Insee, « le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d’enfants décédés à moins d’un an et l’ensemble des enfants nés vivants ».

Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 1975 ; , Images de l’homme devant la mort, Paris, Seuil, 1983.

Finalement, les progrès dans l’alimentation viennent compléter ceux acquis dans la médecine et les renforcent, selon la dynamique d’un cercle vertueux. Corrélativement aux deux précédentes analyses, il faut noter la diminution du taux de mortalité infantile en France20 (graphique 3).

En 1740, près d’un nouveau-né sur trois meurt avant d’avoir atteint son premier anniversaire, souvent victime d’une maladie infectieuse. Les progrès de la médecine et des conditions sanitaires au moment de l’accouchement ont permis de faire diminuer cette proportion à un enfant pour six autour de 1850. Tout au long du XXe siècle, le phénomène a continué à reculer et représente aujourd’hui un événement rare et la plupart du temps accidentel. Ce progrès s’inscrit dans une logique à la fois sociétale et morale. En effet, les travaux de Philippe Ariès sur les représentations de la mort ont montré combien l’image de la perte d’un enfant n’a cessé de devenir de plus en plus intolérable pour la société21.

Graphique 3 :

Pour une synthèse des discours, notamment littéraires, tenu au sujet des bienfaits infinis de la science, voir Élise Radix, L’Homme-Prométhée vainqueur au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2006.

Georges Vigarello, Le Propre et le L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1987.

Pour aller plus loin, la lecture simultanée des deux graphiques permet de constater les mêmes infléchissements liés aux catastrophes sanitaires ou aux guerres, les mêmes temporalités liées au progrès de la médecine (graphique 4).

Mettre en relation ces deux informations n’a pas pour objet d’amener à un discours prométhéen sur la science22. Au contraire, il s’agit d’observer comment les progrès dans l’alimentation des Français, dans les normes d’hygiène23 et dans la médecine ont permis de vivre plus longtemps et, la plupart du temps, dans de meilleures conditions. Chacune de ces évolutions démographiques constitue une toile de fond à partir de laquelle prennent place les changements de la société. Elles sont à la base de la réflexion sur le progrès au travers des siècles.

Graphique 4 :

Le bouleversement des sociétés, un progrès constant

Francisco Rico, Le Rêve de l’humanisme. De Pétrarque à Erasme, française de J. Tellez revue par J.-Ph. Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 2002.

Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, préface et notes par Simone Goyard-Fabre, Paris, Garnier-Flammarion, Voir aussi Marcel Tetel (éd.), Étienne de la Boétie. Sage révolutionnaire et poète périgourdin. Actes du colloque international, Duke University, 26-28 mars 1999, Paris, Honoré Champion, 2004.

Les sociétés européennes, et plus particulièrement la société française, stabilisées, entrent alors dans l’ère moderne où la notion de progrès s’épanouit en lien avec plusieurs idées majeures.

Tout d’abord, l’humanisme, en exhumant les vestiges du savoir antique, a cherché à refonder la société sur un idéal en rupture avec le modèle proposé par la société médiévale24. L’idée selon laquelle l’individu doit être maître de son destin est au centre de la réflexion des humanistes. C’est un premier pas vers l’idée de liberté, de gain d’autonomie et d’indépendance des sujets, dont les déclinaisons sont multiples : liberté de pratiquer la religion de façon contraire à celle préconisée par l’Église, et qui abouti aux quatre-vingt-quinze thèses de Luther en 1517 et à la Réforme ; liberté de l’individu au sein de la communauté politique, sujet auquel s’intéresse Étienne de La Boétie en 1549 dans son Discours de la servitude volontaire25.

Felipe Fernández-Armesto, A Global History of Exploration, Oxford, Oxford University Press, 2006.

À ces bouleversements intellectuels fait écho un développement économique de grande ampleur, dont les conditions sont rendues possibles par la sortie du modèle féodal. Le capitalisme apparaît dans un marché devenu européen grâce à la stabilisation politique de la fin du XVIe siècle. Marché qui devient rapidement mondial grâce aux campagnes d’exploration financées par les puissances européennes, dont l’histoire est cadencée par la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, celle de la route maritime passant par le cap de Bonne-Espérance vers l’Inde par Vasco de Gama en 1512, ou encore par la première circumnavigation de la Terre en 1522 par Magellan26. Cette découverte d’autres sociétés, perçues comme« primitives » par les Européens, renforce chez eux le sentiment d’un progrès, d’une modernité. Dans ses Essais, Montaigne, investi d’une grande lucidité à l’égard de ses contemporains, tourne en dérision ce sentiment de supériorité quand il relate la venue à Bordeaux depuis les Amériques des fameux cannibales.

Graphique 5 :

Une autre idée liée au progrès économique est celle qui investit la science d’un développement infini. Les découvertes majeures de Copernic puis de Galilée dans le domaine de l’astronomie27, celles de Vésale en anatomie ou encore d’Ambroise Paré en chirurgie rompent définitivement avec le dogmatisme scientifique qui prévalait au Moyen Âge. Ces avancées concrètes s’accompagnent d’une épaisse littérature théorique qui témoigne du crédit accordé à la science et à ses progrès. Cette littérature culmine avec le Discours de la méthode de René Descartes, publié en 163728. L’auteur y explique, en développant quatre préceptes, comment établir scientifiquement toute chose et accroître la science indéfiniment, posant ainsi le progrès comme certain. Dans ce climat d’effervescence intellectuelle, soutenu par la croyance en un progrès de la société, émerge l’État-nation, écho de l’avènement de l’Homme au statut d’individu. Dès lors, les analogies entre l’anatomie et la société politique se multiplient, débouchant sur la conception organiciste de la société d’Ancien Régime.

L’illustration de ce phénomène est le frontispice du Léviathan de Hobbes (1651), qui exprime cette métaphore du contrat qui lie les individus entre eux afin de former un corps politique uni, garant de la paix sociale.

En France, la fin des guerres de Religion en 1598 ainsi que la réduction des révoltes aristocratiques au milieu du XVIIe siècle permettent l’affirmation progressive de l’autorité de l’État. Cela crée les conditions favorables à l’instauration d’une monarchie absolue suffisamment solide pour entreprendre la construction nationale. Finalement, penser l’État sur le modèle d’un organisme vivant a influencé le centralisme mis en place par l’absolutisme.

Partie supérieure du frontispice du Léviathan, Thomas Hobbes, 1651.

Apologie du progrès : des lumières au positivisme

Sur le parcours chronologique de l’histoire du progrès, le moment révolutionnaire occupe une place toute particulière. En effet, il est un vecteur central du gain d’autonomie de l’homme au sein de la société.

La littérature du siècle des Lumières puis du XIXe siècle, depuis L’Esprit des Lois de Montesquieu jusqu’à La Démocratie en Amérique de Tocqueville, a mis en œuvre une réflexion française qui a abouti à penser un sujet libre. Le concept d’individu, issu de la pensée humaniste du XVIe siècle, se pare d’une identité politique. Contre la société organiciste d’Ancien Régime, les philosophes des Lumières mettent en avant la tolérance, la liberté et l’égalité des individus devenus citoyens. L’importance de la tradition libérale française, née sous l’impulsion de Condillac et de Montesquieu qui mettent au cœur de leur réflexion la question de la liberté politique et économique, a constitué un substrat culturel permettant de faire évoluer la société française vers une plus grande autonomie du sujet.

Par exemple la Fête de la Raison qui se déroule à Notre-Dame, à Paris, le 10 novembre 1793.

Au cours de la période révolutionnaire, ces réflexions théoriques, traduites dans un premier temps par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen puis par la Constitution de 1791 (première Constitution qui transfère la souveraineté du roi à la nation), sont célébrées lors des fêtes révolutionnaires. Ces événements organisent le culte civique de la Raison29 qui, venant éclairer le monde, est la garante du progrès de l’Humanité. On voit combien l’autonomisation de l’individu-citoyen est inséparable de l’idée du progrès.

La fête de la Raison du décadi 20 Brumaire de l’an II.

En France, ce libéralisme politique est allé de pair avec l’acquisition de nouveaux droits qui peuvent se distinguer selon trois générations différentes. Tout d’abord, les droits politiques comme le suffrage universel, établi pour la première fois dans la Constitution de la Convention (1793-1795). Bien que jamais appliquée, cette Constitution prévoyait la mise en place du suffrage universel masculin aux élections législatives, ainsi que l’usage du référendum. C’est en 1848 que fut appliqué pour la première fois le suffrage universel masculin, suite à son institution par la Constitution de la IIe République.

Une deuxième génération de droits relative aux droits économiques et commerciaux émerge dans un XIXe siècle en plein essor industriel.

Enfin, la dernière vague concerne les droits sociaux, dont on trouve quelques prémisses au XIXe siècle : l’instauration du divorce en 1792, abrogé par la loi Bonald en 1816 puis rétabli par la loi Naquet en 1884 ; le droit de grève (loi Ollivier en 1864) ; le droit d’association (loi de 1901)… Toutefois, ce n’est qu’au XXe siècle que ces droits sociaux connaîtront leur plein essor, et plus précisément après 1945.

L’acquisition de ces droits s’est faite progressivement tout au long d’un XIXe siècle dominé par l’esprit du progrès, qui s’exprime aussi bien dans la philosophie hégélienne que dans la conception darwinienne de l’évolution ou la pensée positiviste. Dissocier la philosophie positiviste de l’idée de progrès serait d’ailleurs une faute historique. Élaboré par Auguste Comte dans son Cours de philosophie positive (1830-1842), le positivisme établit que l’esprit scientifique, gouverné par le questionnement du « comment ? », va remplacer les croyances théologiques, gouvernées quant à elles par le questionnement du « pourquoi ? » 30. Ainsi, au moment même où l’individu atteint une maturité politique en devenant citoyen, le progrès se voit érigé en vecteur explicatif de l’évolution de l’esprit humain et de la société. De fait, il apparaît évident que le lien entre l’autonomisation de l’individu au sein de la société et le progrès a été noué par le moment révolutionnaire.

Quelles réponses ont été imaginées par la société devant cette autonomie nouvelle de l’homme ? L’État, en multipliant les droits accordés à l’individu, a simultanément multiplié ses devoirs, ou tout au moins les moyens d’encadrement. C’est la thèse soutenue par l’historien Thierry Wanegffelen dans son livre posthume 31. Pour lui, la modernité de la société se définit par une dialectique entre l’autonomisation du sujet et la coercition progressive dont ce dernier fait l’objet. Tout au long du XIXe siècle se multiplient les institutions d’encadrement, dont les plus importantes sont l’hôpital, l’asile ou la prison, analysées dans l’œuvre foucaldienne 32. Ces institutions sont en fait des réponses à la liberté et à l’autonomie croissante des individus.

Société française et progrès : un divorce ?

Une rupture entre progrès et société : la montée de l’individualisme

Après la grande épopée du progrès au XIXe siècle, dont l’apologie a trouvé des traductions concrètes dans la législation sociale accordant sans cesse plus d’autonomie à l’individu citoyen, le passage du XXe au XXIe siècle a posé la question de la dissolution du consensus qui régnait autour de cette notion. Les deux guerres mondiales et les multiples massacres et génocides – dont la Shoah, perpétrée au nom d’un progrès de la race, est l’exemple le plus édifiant – ont remis en cause l’idée même de progrès au sein des sociétés industrielles.

Désormais, le doute se fait sur la validité du modèle ayant engendré la possibilité de la destruction de notre civilisation. À la marche triomphante du progrès succède l’inquiétude d’un emballement de ce progrès, dont les manifestations techniques et technologiques mettent en danger l’humanité. Cette inquiétude s’est exprimée magistralement dès la première moitié du XXe siècle sous la plume de Paul Valéry : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. »

Cette désillusion du progrès est le pendant de l’apparition d’une ambiguïté au sujet du gain d’autonomie croissant de l’individu. Jusque-là, l’autonomie était considérée comme la force motrice du progrès de la société française. Désormais, l’avènement et l’apologie de l’individu citoyen font place à une critique de la montée de l’individualisme et de l’autonomie radicale des individus. Dès 1945 commence un phénomène nouveau de dilution des solidarités traditionnelles dans la société française : dilution des liens familiaux, où la famille nucléaire devient la norme ; étiolement du tissu villageois, qui ne résiste pas aux multiples migrations vers les centres urbains… Ces nouveaux mécanismes provoquent un isolement progressif de l’individu, mettant en danger à la fois le collectif et le progrès.

Pourtant, en dépit des désillusions qui entourent le progrès, il faut bien constater une accélération des changements au sein de la société française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question des droits sociaux, à laquelle le Front populaire en 1936 s’était intéressée, émerge de nouveau après 1945. On trouve mention dans le programme du Conseil national de la Résistance d’« un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». Peu après, le préambule de la Constitution de la IVe République crée une obligation constitutionnelle d’assistance financière de la collectivité envers le citoyen. Se manifeste dès lors la création d’un droit de l’individu à l’accès aux soins et aux assurances.

Autre bouleversement majeur dans la sphère sociale et politique : l’évolution du suffrage. Les élections législatives, pour former l’Assemblée nationale constituante le 21 octobre 1945, voient doubler le nombre des inscrits sur les listes électorales par rapport à l’élection de 1936, car les femmes ont obtenu le droit de vote par l’ordonnance du 21 avril 1944. Trente ans plus tard, la loi du 5 juillet 1974 abaissera l’âge de la majorité à 18 ans, reflétant l’évolution des mentalités et la répercussion des revendications des événements de mai 1968.

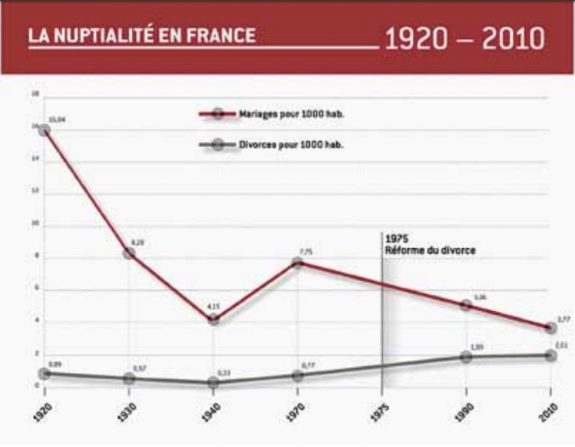

Enfin, dernier élément de bouleversement, la recomposition du droit de la famille. Outre la réforme profonde du divorce suite à la loi du 11 juillet 1975 – qui crée notamment le divorce par consentement mutuel – et la création du Pacte civil de solidarité (Pacs) en 1999, on assiste à un grand changement sociétal avec en 2013 l’extension du mariage aux personnes de même sexe. Ces événements viennent illustrer les profonds bouleversements sociaux à l’œuvre dans la société française (graphique 6).

Graphique 6 :

Les évolutions économiques, entre négatif et positif

Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d’une économie plus toutes les taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des Il est cal- culé sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégrada- tion des ressources naturelles.

Angus Maddison, Monitoring the World Economy, 1820-1992, Paris, OCDE, 1995 ; , L’Économie mondiale. Une perspectivemillénaire, Paris, OCDE, 2001.

Concept utilisé la première fois par l’économiste français Adolphe Blanqui, Histoire de l’économie politique en Europe, p.2 , 1837.

Selon l’expression consacrée par W. Rostow, Les Étapes de la croissance, Paris, Seuil, 1963 (éd. originale parue en 1960).

Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud, 1985.

David Landes, Richesse et pauvreté des nations, Paris, Albin Michel, 2000.

Douglass North et Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World. A New Economic History, Cambridge, Cambridge University Press, 1973.

- Paul Bairoch, Le Tiers-Monde dans l’impasse. Le démarrage économique du XVIIIe au XXe siècle, Paris, Gallimard, 1971.

Jean-Pierre Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880, Paris, Seuil, 1971.

François Crouzet, La Guerre économique franco-anglaise au XVIIIesiècle, Paris, Fayard, 2008.

Jean-Charles Asselain, Histoire économique de la France du XVIIIesiècle à nos I. De l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, Paris, Seuil, 1984.

David Todd, L’Identité économique de la Libre-échange et protectionnisme, 1814-1851, Paris, Grasset, 2008.

Les évolutions récentes de l’économie française méritent que l’on développe plus amplement la réflexion sur la notion de progrès en économie.

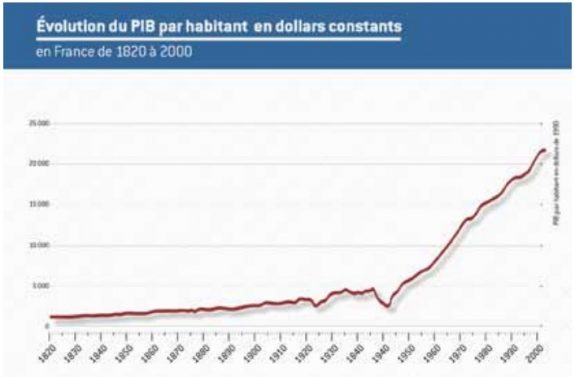

Parler de « progrès économique » relève d’une véritable gageure. En effet, la notion même pose un problème d’ordre épistémologique : possède-t-elle une réelle pertinence ? Malgré ce légitime questionnement, l’accumulation des richesses, l’évolution technique et technologique, ainsi que la mutation des structures productives permettent de tracer les contours de cette notion. Certes, se pose également le problème de la disponibilité des données et de la qualité de ces dernières. Néanmoins, l’amélioration des techniques comptables et des outils économétriques a permis de mieux appréhender le progrès économique, souvent mesuré par la croissance du produit intérieur brut (PIB) par habitant33. Ainsi, grâce notamment aux travaux d’Angus Maddison34, nous disposons de statistiques de très long terme sur la croissance économique et le niveau de vie. Leur analyse permet de faire émerger un constat : le progrès économique apparaît quantifiable au début du XIXe siècle avec le développement de l’industrialisation et de la science statistique. Ce processus lent, continu et diffus de mesure du progrès économique a démarré en Angleterre par ce que les historiens ont coutume de désigner sous l’expression de « révolution industrielle35 ». Ce phénomène appréhende l’ensemble des améliorations rapides dont ont bénéficié les techniques de production et le changement des structures productives. Évidemment, les causes de ce « décollage36 » sont multiples et s’ancrent dans le long cours de l’apparition et du développement du capitalisme37 : bouleversements culturels et scientifiques38, élaboration d’institutions et de systèmes juridiques efficients39, grandes découvertes, développement du système bancaire…

Le développement économique moderne est véritablement né de cette révolution industrielle. Couplé à une mutation spectaculaire des économies agricoles40, ce développement s’est traduit par un essor considérable de la productivité par tête et des richesses produites41. Ce progrès matériel incontestable s’est répandu dans l’Europe occidentale par vagues, tout comme aux États-Unis. En France, cette expansion débute, de façon statistiquement significative au début du XIXe siècle, même si quelques prémices de cette industrialisation existaient déjà antérieurement42.

Les singularités du développement économique de la France ont été distinctement/clairement résumées par Jean-Charles Asselain43 : monde rural éclaté, absence de phase de « décollage » clairement définie, rôle important et croissant de l’État, malthusianisme économique et démographique, politique commerciale oscillant entre protectionnisme et libre-échange44… Néanmoins, la France a connu une croissance continue, sans sauts spectaculaires, et s’est modernisée sur le long terme, lui permettant ainsi de profiter tant de la première que de la deuxième révolution industrielle.

L’étude de la croissance à long terme du PIB par habitant en France, montre que l’augmentation de la productivité et du niveau de vie des Français a été continue (graphique 7).

Cette progression s’explique notamment par l’accès des consommateurs à des biens autrefois indisponibles qui se sont diffusés et démocratisés avec le temps. Conséquences du capitalisme et de l’économie de marché45, cette amélioration des conditions de vie et cette mutation des organisations productives traduisent un progrès économique certain de l’humanité, dont la France a pleinement su tirer parti, enrichissement brillamment décrit jadis par Jean Fourastié dans son ouvrage Les Trentes Glorieuses46.

Le constat est significatif : la croissance du revenu brut par habitant a fortement augmenté en France, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La très forte croissance des Trente Glorieuses (en moyenne 5 % par an) a entraîné un développement considérable de la population, d’autant plus que les gains de productivité furent substantiels et soutenus. Combinaison complexe d’un rattrapage économique, d’un système monétaire international stable et d’un renouvellement des élites économiques, cette période économique est remarquable car « unique » dans l’histoire.

Graphique 7 :

L’innovation factrice de progrès technique

Nicolas Baverez, Les Trente Piteuses, Paris, Flammarion, 1998.

Jacques Marseille, La Guerre des deux Celle qui avance et celle qui freine, Paris, Plon, 2004.

Pascal Gauchon, Le Modèle français depuis 1945, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2006.

Alfred Sauvy, La Machine et le chômage. Les progrès techniques et l’emploi, Paris, Dunod, 1980.

Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique. Recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, Paris, Dalloz, 1999 [1911].

Au cœur de cette « révolution silencieuse » se trouve le progrès technique, véritable moteur de la croissance. Jean Fourastié note, en ce sens, l’augmentation significative du taux d’équipement des ménages, l’augmentation du revenu par tête et du patrimoine moyen des Français. Ce progrès économique ne s’est pas arrêté au premier choc pétrolier de 1973, comme un certain « déclinisme » pourrait le laisser penser47. Jacques Marseille, prenant la relève de l’analyse de Jean Fourastié48, a montré que la croissance par tête s’était maintenue à des taux très honorables, dans la perspective de l’histoire longue du capitalisme. Le schéma est le suivant : les gens travaillent moins, vivent plus longtemps et ont un pouvoir d’achat accru ; les entreprises françaises, quant à elles, ont, pour certaines, réussi à s’insérer remarquablement dans le processus de la mondialisation ; enfin, les gains de productivité se sont poursuivis, à des taux moindres, certes, mais non négligeables considérés sur le long terme. De fait, les Français ont continué à s’enrichir et les entreprises françaises n’ont pas eu à pâlir de leurs résultats. Aussi, en dépit de réels blocages et des freins à la croissance et au progrès économique, la France a su adapter son modèle économique au fur et à mesure49.

En réalité, le progrès économique ne s’arrête pas et transforme en profondeur les structures productives des pays capitalistes. Alfred Sauvy50 l’a démontré en actualisant la pensée de Jean Fourastié : le progrès détruit des emplois, des secteurs… mais il en crée de nouveaux de façon continue ; le déversement des emplois d’un secteur, en raison du progrès technique, se fait au bénéfice d’un autre, permettant ainsi un gain macroéconomique à long terme indiscutable (bien qu’il puisse y avoir des blocages localement à court ou moyen terme). Ce constat d’un progrès économique continu rejoint ainsi la théorie économique, notamment l’idée énoncée par Joseph Schumpeter de « destruction-création51 ». Le capitalisme se nourrit de l’innovation et du changement qui se diffusent au fur et à mesure, entraînant des gains de productivité.

Le progrès économique résulte ainsi de l’interaction des agents économiques : les entreprises réagissent progressivement à des sollicitations du marché, naissent et meurent en fonction de leur capacité à s’adapter, à prévoir et à prendre des risques. Le progrès est donc cumulatif, inhérent au capitalisme et à l’économie de marché : il résulte de déséquilibres, de cycles et de crises, peu à peu rattrapés et surmontés.

Au sein de cette dynamique économique réside le progrès technique rendu possible par un cadre institutionnel propice, des politiques publiques appropriées et l’action d’entrepreneurs renouvelant continuellement leur offre en l’adaptant et en innovant. Dans ce cas, parler de progrès économique est donc possible et, surtout, souhaitable. L’exemple de la France en est une parfaite illustration. Certes, certaines limites à ce progrès ont été soulignées : inégalités, soutenabilité environnementale… Mais elles ne doivent pas cacher les améliorations considérables apportées par le développement économique. L’illusion de la volonté et le masque des bonnes intentions sont souvent le paravent du déclin, de la peur du risque et, in fine, le rejet de la liberté.

La dissolution du consensus autour de la notion de « progrès »

Ces quelques exemples montrent que la société française a bien connu un progrès, si l’on comprend le mot en termes d’autonomisation du sujet et d’accession de l’individu à sa maturité politique et sociale. Toutefois, il est de plus en plus difficile d’interpréter les changements évoqués en les généralisant sous le terme générique de « progrès », car c’est davantage une perte de repères que l’on constate. Récemment encore, lors des débats concernant l’adoption du mariage entre deux personnes du même sexe, alors que certains criaient au progrès social, d’autres pointaient du doigt un décadentisme de la société française. La perception de ces changements comme des progrès reste donc pour une part relativement subjective.

Cette dissolution du consensus autour de la notion de progrès tend même à recouvrir l’idée d’un risque et la crainte d’un déclin. L’inscription dans la Constitution du principe de précaution en 2005 illustre ce phénomène : le progrès, et en premier lieu le progrès technique et technologique, doit être surveillé pour ne pas être à l’origine de quelques dommages. De façon plus anecdotique, on peut voir dans le succès des films de type « catastrophe »

l’expression de cette même crainte d’un emballement du progrès qui finirait par se retourner contre l’Homme et son environnement.

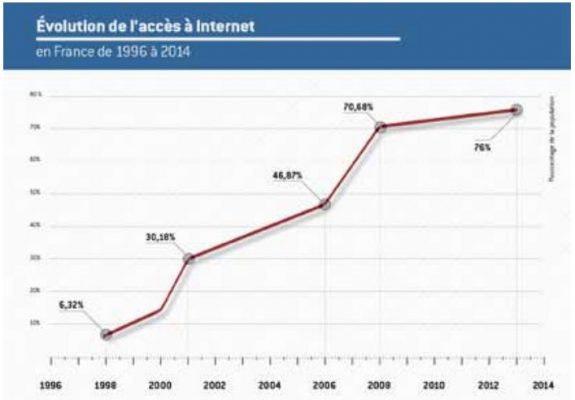

Dans une optique plus large, il faut rappeler que les trois générations successives de droits précédemment décrites (droits politiques, économiques et sociaux) qui construisent l’individu politique et social contemporain se sont épanouies dans le cadre de l’État-nation. Or la mondialisation contourne les États à la fois par le bas, dans un contexte de société ouverte et de capitalisme universel où Internet efface les frontières, et par le haut, avec l’émergence d’une société internationale à la fois régionale (Union européenne) et mondiale (ONU, OMC…), aboutissant à une crise inéluctable de ce modèle.

Graphique 8 :

Edmund Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard, 1976, traduction française et préface de Gérard p.78.

Tout compte fait, la crise de l’idée de progrès dans la société française semble clairement se dessiner chez les individus. Après avoir guidé les esprits pendant plusieurs siècles, cette notion a été mise en doute dans une société en perte de confiance. Face à ce désarroi, il convient de dessaisir les nouvelles puissances mondiales du monopole qu’elles semblent exercer sur l’idée de progrès afin de refonder cette idée en prenant en compte à la fois notre héritage pluriséculaire et les aspirations nouvelles de notre société française et européenne.

C’est à cet héroïsme de la pensée que nous invite Husserl dans sa conférence sur La Crise de l’humanité européenne et la philosophie : « La crise de l’existence européenne n’a que deux issues : soit la décadence de l’Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute dans l’hostilité à l’esprit et dans la barbarie ; soit la renaissance de l’Europe à partir de l’esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. […] le phénix d’une intériorité de vie et d’une spiritualité nouvelle ressuscitera, gage d’un avenir humain grand et lointain : car seul l’esprit est immortel 52. »

Pour finir… art et progrès

Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur.

Michel-Eugène Chevreul (1876-1889) est un chimiste français qui étudia notamment la théorie des couleurs.

À titre d’exemple, le 12 novembre 2013, un vente d’art contemporain chez Christie’s, à New York, a atteint les 700 millions de dollars.

Art et progrès : deux termes que la mythologie moderne, en sacralisant l’œuvre d’art, fait paraître antagonistes. En effet, l’art étant conçu comme un absolu, comment y introduire le relativisme contenu dans la notion de progrès ? Pourtant, à y regarder de plus près, les pistes de réflexion ouvertes par le rapprochement de ces deux termes sont nombreuses : l’art, reflet du progrès, les effets du progrès sur l’art, l’art louant et préfigurant un progrès plus général, le progrès de l’art… Sans prétendre traiter le sujet de façon exhaustive, nous nous attacherons à développer quelques aspects de ces problématiques.

C’est au XIXe siècle que les artistes commencent à s’intéresser au thème du progrès. Les contextes économique, social et artistique s’y prêtent : dans un siècle en pleine révolution industrielle, les effets du progrès métamorphosent à la fois les paysages et les modes de vie. Parallèlement, les institutions artistiques sont perçues comme des bastions conservateurs dans lesquels règnent encore la hiérarchie des genres, les sujets historiques, religieux et mythologiques. À l’instar de Baudelaire qui prône une révolution à la fois formelle et thématique de la poésie53 et se définit comme le « peintre de la vie moderne », des artistes tels que Manet, Degas ou Monet s’attachent à peindre les nouveautés de la société moderne et, en un mot, le progrès. Ils font entrer pour la première fois dans l’art le Paris haussmannien, les gares, les nouveaux lieux de sociabilité comme les cafés, les théâtres de boulevard, l’Opéra… Ces nouveaux sujets leur attirent les foudres des académies, mais les nouvelles modalités d’exposition et le développement du marché de l’art (salon des Indépendants, multiplication des marchands d’art à l’instar de Vollard ou Durand-Ruel) rendent possible l’existence de cet art antiacadémique. En outre, la peinture de la modernité réclame, comme chez Baudelaire, l’invention de styles propres, tels que le naturalisme d’un Manet ou l’impressionnisme d’un Monet.

Le point de départ de l’incroyable diversification plastique qui s’opère entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle (postimpressionnisme, fauvisme, cubisme, vorticisme, abstraction, constructivisme…) est donc intrinsèquement lié à l’entrée de la modernité et du progrès au nombre des sujets artistiques. À partir des années 1910, au sein de certains mouvements, l’art va jusqu’à se faire le panégyriste du progrès. Le futurisme, par exemple, fait l’apologie de la vitesse, du dynamisme et des machines telles que les voitures à l’heure où l’industrie automobile prend son essor54. Les futuristes, en rupture avec une société et un art tournés vers le passé, veulent être à l’avant-garde du progrès, qu’ils traduisent picturalement par des interférences entre les formes, les rythmes, les couleurs et les lumières. Cependant, cette théorie s’accompagne d’une apologie de la force violente et de la guerre, dans le contexte de la montée des totalitarismes en Europe.

Cette collusion entre apologie du progrès et totalitarisme a conduit, dans les pays occidentaux, à un abandon généralisé de la thématique du progrès dans l’art depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où les sociétés européennes connaissent une croissance sans précédent au cours des Trente Glorieuses, l’interprétation de cette croissance comme progrès ne fait plus consensus. L’apparition des grandes surfaces, par exemple, censées offrir à chacun un accès plus facile à des produits variés et à prix moindres, est loin de faire l’unanimité : les Campbell’s Soup Cans (1962) d’Andy Warhol ou la célèbre Supermarket Lady (1969-1970) de Duane Hanson suffisent à démontrer l’ampleur de la critique. Dans les quarante dernières années, d’autres thématiques sont venues sur le devant de la scène, en lien avec des possibilités plastiques toujours plus nombreuses grâce aux progrès des matériaux, des techniques et des technologies employés par les artistes.

Les progrès techniques et technologiques ont rythmé toute l’histoire de l’art. L’invention de la peinture à l’huile au XVe siècle dans les Flandres a révolutionné la façon de peindre : le temps de séchage plus long permet à l’artiste de retravailler son motif plus longtemps et d’obtenir des effets de fondu et de profondeur inédits. De la même façon, l’invention de la peinture en tube au XIXe siècle a radicalement transformé l’approche du motif : libérés de leurs ateliers où ils n’ont plus besoin de demeurer pour confectionner leurs couleurs, les peintres peuvent peindre en extérieur. Cette invention technique a ainsi joué un grand rôle dans l’aventure impressionniste, particulièrement dans l’œuvre de Monet, obsédé par le rendu de l’impression lumineuse éphémère en extérieur, comme ses séries des Meules ou des Cathédrales en témoignent.

Des inventions ne relevant pas de l’art à leurs débuts ont eu des conséquences importantes dans son champ d’application. L’invention du daguerréotype puis de la photographie au XIXe siècle rendent caduc le mimétisme dans l’art : pourquoi représenter au moyen d’une peinture ce qui peut être reproduit mécaniquement ? À présent, la question se pose également pour la statuaire avec le développement des imprimantes 3D. L’histoire nous a pourtant montré que, loin de le faire disparaître, en lui enlevant les prérogatives de représenter la réalité, la photographie a poussé l’art à rechercher d’autres paradigmes que celui du mimétisme et ainsi encouragé la diversification des possibilités plastiques.

La dimension mécanique de la photographie a toutefois joué contre elle. L’histoire de sa reconnaissance comme relevant du domaine de l’art est émaillée de procès, et ce n’est qu’en 1985 que la photographie a été hissée au rang d’œuvre protégeable par le droit d’auteur55. Auparavant, le statut de la photographie était laissé à l’appréciation de chaque juge, qui s’intronisait alors jury d’art puisqu’il devait trancher la question de savoir si la composition, l’objet de la photographie, les choix effectués pour le tirage, le travail des couleurs, etc., relevaient d’une « œuvre de l’esprit », seule protégeable. Ainsi, les progrès techniques touchant aux modes de confection des œuvres d’art interrogent sans cesse l’art dans son essence, de même que les matériaux choisis. Par exemple, les sculptures de Dan Flavin, composées de tubes lumineux, et les installations vidéos de Bill Viola ont été, en 2010, classifiées par la Commission européenne dans la catégorie des appareils d’éclairage pour les premières et dans celle des projecteurs et haut-parleurs pour les secondes… Cette classification a notamment des implications fiscales à l’exportation, puisque ces œuvres ne peuvent bénéficier des tarifications douanières moindres des « œuvres d’art ».

La multiplication exponentielle des matériaux et des techniques utilisés par les artistes interrogent aussi le statut de l’artiste et le fait évoluer. La fameuse Fontaine de Duchamp (1917), premier ready-made qui élevait un produit industriel au statut d’œuvre d’art sans que l’artiste n’y porte de modification, a été pionnière dans ce questionnement. Aujourd’hui, le phénomène a pris de l’ampleur. Les sculptures en cire ou en silicone de Maurizio Cattelan ou celles en fibres de verre de Takashi Murakami réclament la compétence de spécialistes de ces matériaux. De même, les 377 disques de plastique translucide utilisés par Daniel Buren pour réaliser son œuvre Excentrique(s) pour Monumenta 2012 n’ont pas été réalisés par lui. L’artiste est l’auteur de ses œuvres en tant qu’inventeur de l’idée, que d’autres réalisent plastiquement car la réalisation réclame des compétences techniques particulières en fonction du matériau choisi.

Les progrès techniques et technologiques ont donc un impact conséquent sur la création contemporaine, curieuse d’exploiter les propriétés plastiques de nouveaux matériaux. Ces innovations rendues possibles par le progrès n’entraînent pas mécaniquement la disparition des anciens modes de production. La spécificité de l’art réside en ce que les progrès techniques qui le servent ne rendent pas obsolètes ce qui les précède. Ainsi le plus vieux médium d’expression plastique, la peinture, dont les premiers exemples remontent à 30 000 ans avant notre ère, n’a pas disparu.

Est-ce qu’aux progrès techniques répond un progrès de l’art en général, évoluant sous l’effet d’événements particuliers ? Depuis l’Antiquité la plus reculée, les révolutions politiques et religieuses, déclenchées au nom d’un progrès plus global, ont entraîné des modifications profondes de l’art : l’art doit refléter de façon sensible la révolution à l’œuvre, en être sa traduction plastique. Dans l’Égypte ancienne, sous le règne d’Akhénaton, pharaon révolutionnaire, les canons millénaires de l’art égyptien ont été totalement transformés. À l’inverse, la fin de son règne, qui voit aussi la disparition de l’hérésie du culte d’Aton, voit l’art renouer avec ses canons ancestraux. De la même façon, l’adoption du christianisme par l’Empire romain a profondément fait évoluer l’art occidental : l’art chrétien rompt avec la statuaire antique, condamnant la ronde-bosse associée au culte des idoles païennes. Il faut attendre l’éclosion de la première Renaissance italienne pour voir la ronde-bosse reprendre une place de choix dans l’art occidental. On le constate, ces changements de paradigmes en art sous le coup de révolutions culturelles ne durent qu’un temps.

En se plaçant à une échelle moindre, on observe que la notion de progrès est pertinente pour analyser l’évolution d’un même mouvement artistique. La première Renaissance italienne du Quattrocento est guidée par la recherche du naturalisme qui s’oppose au hiératisme et au symbolisme de l’iconographie médiévale. Dès lors, l’invention de la perspective géométrique est considérée comme un progrès. À tel point que la plupart des toiles du XVe siècle fixent leur décor sur un sol carrelé, suivant les lignes de fuite, afin de montrer la maîtrise technique de la perspective par le peintre. Le cas de l’impressionnisme est lui aussi exemplaire : l’invention de la diffraction de la touche pour rendre les impressions fugitives fonde le mouvement et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations visuelles comme le pointillisme, considéré comme un postimpressionnisme. Le pointillisme conserve la touche fragmentée de l’impressionnisme, qu’il fait évoluer sous l’influence des recherches optiques de Chevreul56. Le résultat en est une peinture figurative qui juxtapose les petites touches de couleurs primaires et complémentaires, se limitant ainsi à l’emploi de six couleurs. L’œil, qui se tient à distance, effectue lui-même les mélanges qui permettent d’obtenir les couleurs secondaires et crée ainsi les nuances colorées.

Le progrès de l’art, c’est enfin la reconnaissance sociale qu’il a acquise tout au long de l’histoire. Platon méprisait les artistes, qu’il ne distinguait pas des βάναυσοι (banausoi), des artisans. Il faut attendre les XVe et XVIe siècles pour que s’opère la distinction entre artistes et artisans. À la Renaissance, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange, à la fois plasticiens, savants et écrivains, forgent la figure de l’artiste moderne en hissant l’art au rang des artes liberales : les arts nobles. Désormais, les artistes sont recherchés par les princes, qui se les disputent âprement. L’anecdote racontant que Charles Quint ramassa en personne le pinceau que Titien avait fait tomber par inadvertance suffit à évoquer le statut social acquis par les plus grands artistes. Par la suite, la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle permet aux artistes de créer librement, en dehors des contraintes imposées par la corporation des peintres. Cette institutionnalisation témoigne de l’importance prise par les beaux-arts, définitivement sortis de l’artisanat. Aujourd’hui, l’aura de l’art est toujours aussi élevée comme en témoignent les prix faramineux qu’atteignent les œuvres de certains artistes sur les marchés mondiaux57.

Le progrès a donc irrigué l’art de bien des façons, tantôt en sujet digne d’être traité par les artistes, tantôt en promoteur de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux susceptibles d’intéresser les artistes, ou encore comme motif explicatif de l’évolution de l’art.

Finalement,si l’on considère,d’une part,une installation vidéo contemporaine, de Bill Viola par exemple, où la technologie est une condition d’existence de l’œuvre, et, d’autre part, une statuette paléolithique comme la Dame à la capuche du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, réalisée dans de l’ivoire en taille directe, la notion de progrès voudrait que la première soit une œuvre plus aboutie que la seconde, puisque vingt-trois mille ans les séparent, pendant lesquels des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine artistique. Pourtant, en contemplant l’objet paléolithique, nous n’avons pas le sentiment d’une œuvre d’art inférieure. C’est donc sur la définition kantienne du Beau, selon laquelle est beau ce qui plaît de façon désintéressée, qu’il est possible de conclure. Le sentiment esthétique ou la satisfaction éprouvée devant une œuvre ne sont en aucun cas fonction de son degré de perfectionnement. Au contraire, selon les sensibilités, le sentiment esthétique pourra être plus fort devant une toile de Léonard de Vinci que devant une installation de Damien Hirst. Les perceptions sont subjectives et relèvent de la libre réceptivité de chacun face à une œuvre particulière. Alors, entre Raphaël et Andy Warhol, à vous de choisir…

Aucun commentaire.