Vers une société post-carbone

Au-delà des systèmes énergétiques, une transformation profonde des sociétés s’impose dans un monde où des villes de 10 millions d’habitants parsèmeront la planète en 2050.Introduction

Transition énergétique bas carbone : de quoi s’agit-il ?

Un processus « idiosyncratique » dans l’histoire des transitions énergétiques.

Au-delà des systèmes énergétiques, un changement de société.

Le renouveau, sous conditions, de la féerie électrique.

Accord de paris : ambitions et limites de la nouvelle stratégie climatique

Historique, sous réserve d’être évolutif.

Rupture macroéconomique et « dépendance au sentier »

Limiter la hausse de température sous les + 2 °c : un objectif encore à portée

Monde : à quand le point d’inflexion des émissions ?

Europe : du rôle de pionnier à celui de leader ?

France : comment sortir du débat permanent ?

Conclusion

Résumé

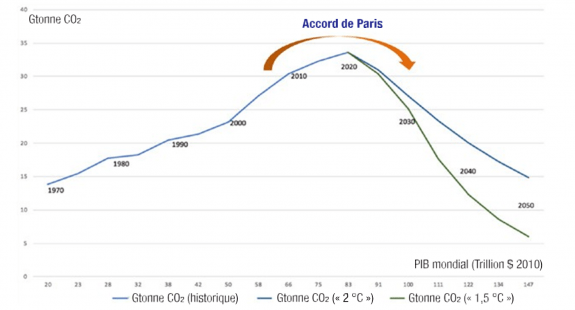

Limiter le réchauffement sous les +2°C impose de diviser les émissions de CO2 par trois d’ici 2050, soit le niveau de 1950, avec entre-temps un PIB multiplié par dix. Cette rupture conditionne la sortie du thermocène, en vigueur depuis deux siècles.

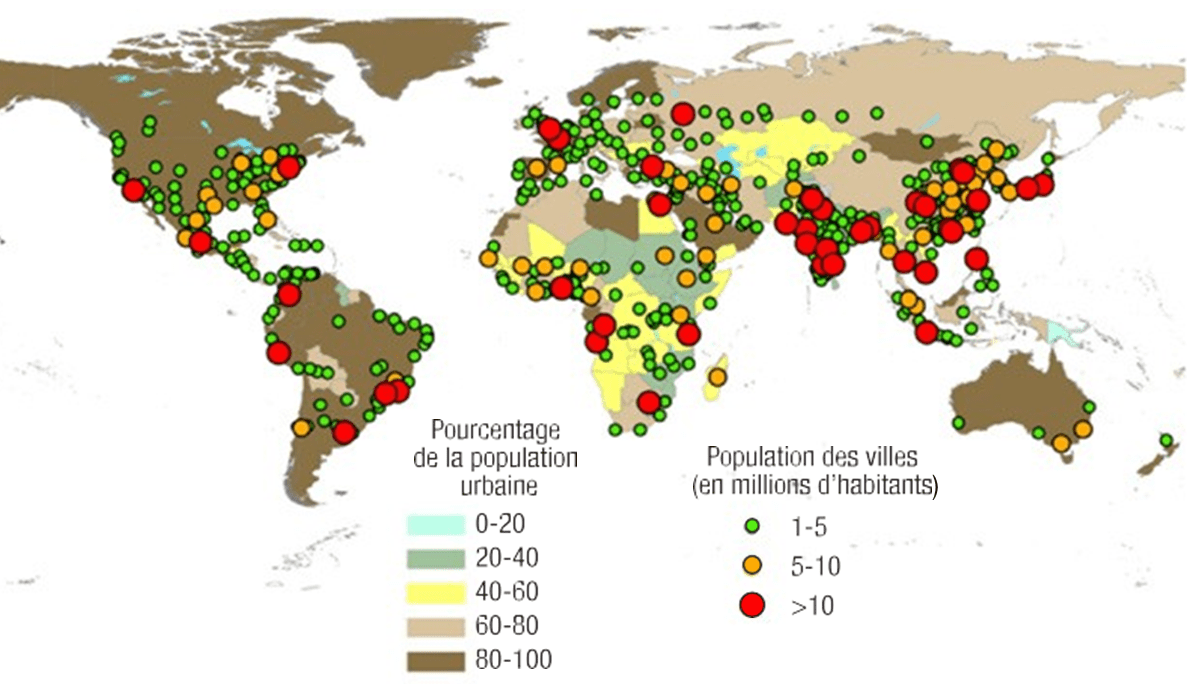

Au-delà des systèmes énergétiques, une transformation profonde des sociétés s’impose (habitat, transport, agriculture, industrie, chaînes logistiques, commerce international, …), dans un monde urbain à 70%, où des villes de 10 millions d’habitants parsèmeront la planète en 2050.

Des turbulences s’annoncent, fissurant les nations, à l’image des États-Unis, coupés en deux, avec une Alliance pour le climat regroupant dix-sept États face à des États miniers qui espèrent un retour du charbon roi.

Ces turbulences traversent aussi la France et sont à l’origine de la crise des « gilets jaunes ». Et l’opposition des nations menace aussi, l’entrée dans l’ère post-carbone ébranlant les fondations de la Russie, de l’Arabie saoudite, de l’Algérie…

Ces turbulences peuvent traduire la pérennité de l’ère des énergies fossiles, tout comme l’émergence proche d’une société post-carbone, cela sans que la décennie 2010 permette de trancher cette alternative.

Patrice Geoffron,

Professeur à l’université Paris-Dauphine-PSL.

Une civilisation électrique (1) un siècle de transformations

Une civilisation électrique (2) vers le réenchantement

Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention

Énergie-climat : pour une politique efficace

L’avenir de l’hydroélectricité

L’Europe face aux défis du pétro-solaire

Le nouveau monde de l'automobile (1) : L'impasse du moteur à explosion

Le nouveau monde de l'automobile (2) : Les promesses de la mobilité électrique

Good COP21, Bad COP21 (1) : le Kant européen et le Machiavel chinois

Good COP21, Bad COP21 (2) : une réflexion à contre-courant

Énergie-climat en Europe : pour une excellence écologique

Transition énergétique européenne : bonnes intentions et mauvais calculs

Politique énergétique française (1) : les enjeux

Politique énergétique française (2) : les stratégies

Introduction

Voir Michael Gismondi, « Historicizing transitions: The value of historical theory to energy transition research », Energy Research & Social Science, vol. 38, avril 2018, p. 193-198.

Voir Angus Maddison, L’Économie mondiale : statistiques historiques, OCDE

Voir Jean-Marie Chevalier et Patrice Geoffron, Les Nouvelles Guerres de l’énergie, Eyrolles, 2017.

Voir Jacques Percebois, Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention, Fondation pour l’innovation politique, février 2019

Le contre-choc pétrolier amorcé en 2010 a induit des transferts de richesse très Pour donner l’idée d’un ordre de grandeur, retenons qu’une baisse des prix de 50 à 100 dollars le baril représente un recul du chiffre d’affaires du brut de plus de 1.500 milliards de dollars par an, un tiers correspondant à un transfert des pays exportateurs vers les pays importateurs. Ce type de transfert présente de gros risques, parfois suraigus, pour certains pays exportateurs (Venezuela, Algérie…) qui n’ont pas cumulé 700 milliards de dollars de réserves comme l’Arabie saoudite.

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2018

Ibid.

World Energy Council, « The “new normal”: Energy price volatility and climate framework uncertainty top concerns of global energy leaders », worldenergy.org, s.d.

Le passage du XXe au XXIe siècle a vu le bouleversement des termes du débat énergétique. Auparavant, la priorité était donnée à la sécurité et au coût d’approvisionnement, les questions environnementales étant comparativement de second ordre. Dorénavant, sous l’effet de réels dérèglements climatiques, d’une saturation en particules fines des métropoles du monde émergent, la soutenabilité environnementale s’est hissée au premier rang des agendas énergétiques. Ce qui est qualifié de « transition énergétique bas carbone » est souvent abordé sous un angle technologique (schématiquement, filières fossiles vs filières renouvelables), alors que l’enjeu de la décarbonation est d’inventer des modèles de société en rupture avec le thermocène ou l’ère thermo-industrielle1, durant laquelle, au prix d’une croissance exponentielle des émissions de dioxyde de carbone, la population mondiale a presque décuplé et le PIB mondial presque centuplé, tout cela en deux siècles2. Comme les sources fossiles de cette croissance pèsent aujourd’hui plus de 80% du mix énergétique mondial, et que nous devons avoir drastiquement réduit cette part dominante d’ici à 2050, l’enjeu ne saurait être circonscrit aux systèmes énergétiques. Plus en profondeur, il s’agit de modifier l’organisation de nos sociétés (transports, architecture des villes, habitat…) et les fondements mêmes de la globalisation (chaînes de production, tourisme de masse…). Peut-on espérer, en l’espace de trois décennies, sortir du thermocène non pas seulement sur une base expérimentale mais en ayant déployé les solutions afférentes sur tous les continents ?

Reconnaissons qu’en 2015 la COP21 a projeté l’image d’une large coopération internationale et que l’Accord de Paris a été ratifié dans des délais records, en seulement quelques mois, de sorte que la COP22 de Marrakech en 2016 s’est ouverte avec ce cadre juridique commun. Cet accord a instauré une logique d’élaboration ascendante (à partir d’engagements volontaires des États) et inclusive (tous sont appelés à faire des efforts de transition et non plus seulement les pays développés), inaugurant une stratégie bien différente du protocole de Kyoto dans la lutte contre le réchauffement climatique. La logique sous- jacente de l’Accord de Paris est en effet qu’une masse critique d’acteurs décidés (Europe et Chine très certainement, États-Unis pensait-on alors, Inde un rang derrière) accélérerait le déploiement de solutions technologiques bas carbone, permettant leur maturation, la baisse de leurs coûts et, par conséquent, leur diffusion accélérée au cours de la décennie 20203, période durant laquelle la courbe mondiale des émissions de gaz à effet de serre devrait impérativement être inversée.

Mais la scène énergétique de ces dernières années a été dominée par l’affrontement et le chaos, augurant mal d’une évolution en bon ordre. Ces efforts de planification de la transition énergétique ont eu pour toile de fond, un marché pétrolier en grand désordre avec la chute brutale des cours du baril en 2014, puis les efforts de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie pour recréer un pouvoir de régulation depuis 2016, dans l’espoir d’une remontée nette et durable des prix de l’or noir. En vain, si l’on considère que ce prix a fluctué entre 40 et 80 dollars par baril en 2018.

Cette configuration est tout sauf un concours de circonstances éphémère : les facteurs économiques aussi bien que géopolitiques à l’œuvre obligent à considérer que, vers la sortie du thermocène, les efforts de transition énergétique seront sous l’emprise des chocs de court terme, aussi bien d’un point de vue microéconomique – l’instabilité des prix des énergies (prix de l’électricité inclus4) complexifie la planification d’investissements qui s’étalent souvent sur des décennies – ; que d’un point de vue macroéconomique – les variations brutales de prix des hydrocarbures sont des facteurs de crises susceptibles d’affecter durement certains pays producteurs5.

Par ailleurs, depuis la COP21, la géopolitique s’est ingéniée à complexifier encore la donne, avec l’élection d’un nouveau président américain qui remet en cause (ou, au mieux, entre parenthèses) l’engagement des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique et, au-delà même, le modèle du multilatéralisme, venant densifier encore le lot d’incertitudes sur lequel repose la croissance mondiale (et donc la demande énergétique qui en dépend). Cette élection de Donald Trump, le Brexit, d’autres fragilités institutionnelles et économiques en Europe – parmi lesquelles celles qui semblent avoir atteint la France fin 2018 – ou encore les incertitudes sur la croissance chinoise, ouvrent sur un monde rebelle aux calculs de probabilités et de risques. Or l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que, dans la vingtaine d’années à venir, près de 40.000 milliards de dollars d’investissements devront être orientés vers les systèmes énergétiques, en cohérence avec les objectifs de lutte climatique6. Certes, sur le flux de 2.000 milliards de dollars d’investissements annuels, 70% sont sous contrôle de la puissance publique (c’est-à-dire directement engagés par des entités contrôlées par les États ou dont les revenus sont garantis totalement ou partiellement par la loi7), mais, au fil de la grande crise économique, il s’est avéré que des États très endettés étaient inconstants à tenir leurs engagements pour accélérer le déploiement de solutions bas carbone. Les entreprises des filières énergétiques ont compris, dans le chaos de la décennie 2010 (et sans garantie aucune sur la stabilité de la suivante), qu’il leur faudrait réussir ce tour de force d’investir massivement par temps de grande instabilité économique, sans bien connaître la demande finale et avec, de surcroît, une idée assez vague du prix final auquel serait vendue l’énergie délivrée. Le World Energy Council utilise l’expression « new normal » pour qualifier cet impératif d’innovation et d’investissement dans un environnement hautement instable8.

Afin d’analyser la situation, nous procéderons ici en trois étapes : dans un premier temps, nous caractériserons la transition énergétique bas carbone, dans une perspective historique notamment, puis nous présenterons le cadre et les limites de l’Accord de Paris sur le climat qui entourent les efforts de décarbonation, et, pour finir, nous analyserons les perspectives de transition bas carbone aux niveaux mondial, européen et français.

Transition énergétique bas carbone : de quoi s’agit-il ?

Un processus « idiosyncratique » dans l’histoire des transitions énergétiques.

Voir, par exemple, Roger Fouquet, « The slow search for solutions : lessons from historical energy transitions by sector and service », Energy Policy, 38, n° 11, novembre 2010, p. 6586-6596 ; Vaclav Smil, Energy Transitions. History, Requirements, Prospects, Praeger, 2010 ; Arnulf Gruber, « Energy transitions research : Insights and cautionary tales », Energy Policy, vol. 50, novembre 2012, p. 8-16 ; Michael Gismondi, art. cit.

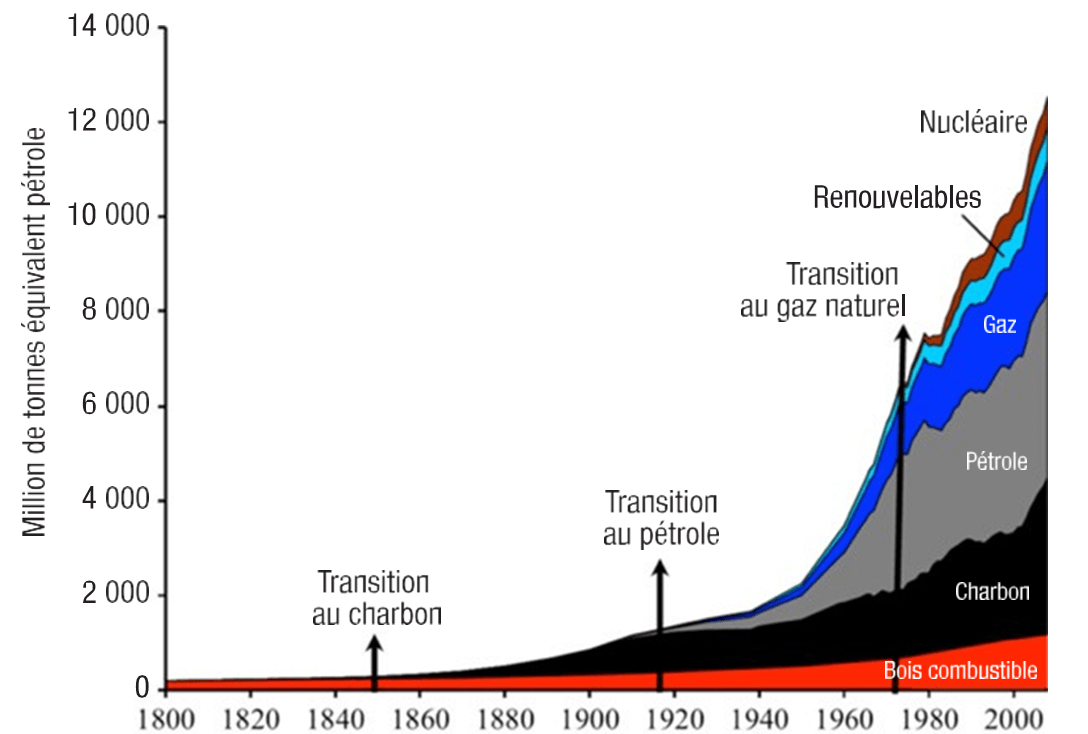

L’adoption d’une perspective historique met en contraste les spécificités des transformations énergétiques en cours. Un courant de travaux très denses porte sur l’histoire des systèmes énergétiques, avec une focalisation sur les deux derniers siècles9.

Une première observation essentielle est que, depuis deux siècles, c’est un processus d’addition et non de substitution qui est à l’œuvre : au niveau mondial, le charbon n’a pas remplacé la biomasse (utilisée aujourd’hui dans des volumes plus importants qu’il y a deux siècles), de même que le pétrole n’a pas évincé le charbon. Localement (en France par exemple), les usages du charbon ont pu être marginalisés, mais la logique globale reste inchangée : plus de 80% du mix énergétique est fossile, sans qu’une forme de progrès ait conduit à faire décroître cette proportion par des mécanismes conventionnels (c’est-à-dire par l’amélioration du rapport qualité/prix de nouveaux services offerts via des filières décarbonées). Au XXIe siècle, on observe que les pays les plus dynamiques (Chine et Inde en première ligne) créent de la richesse selon la même logique énergétique que les premiers pays émergents du XIXe siècle : en recourant massivement au charbon. À deux siècles d’écart, la recette énergétique pour assurer l’émergence économique d’une nation est ainsi restée fondamentalement intensive en carbone. Un enjeu essentiel est donc de savoir si les pays les moins riches prendront, eux aussi à leur tour, le chemin du charbon-pétrole ou si la transition bas carbone leur donnera accès à des solutions sobres en carbone et efficaces pour assurer leur développement. Cette question porte en tout premier lieu sur l’Afrique dont plus de 600 millions d’habitants n’ont pas d’accès à l’électricité.

Progression des filières énergétiques au niveau mondial aux XIXe et XXe siècles.

Source :

Roger Fouquet, « The slow search for solutions: lessons from historical energy transitions by sector and service », Energy Policy, vol. 38, n° 11, novembre 2010.

Voir Arnulf Gruber, cit.

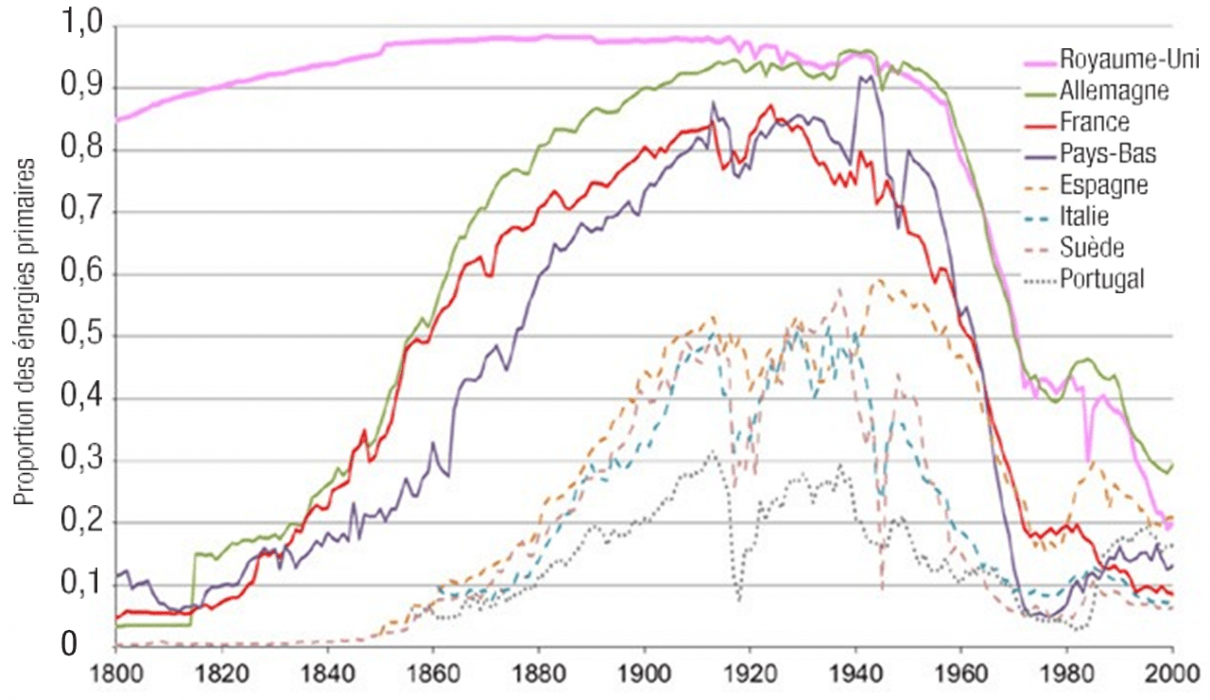

Un second enseignement historique qui peut être tiré des recherches récentes est que les grandes transitions énergétiques sont des processus longs, allant de plusieurs décennies à plus d’un siècle. Une analyse du passage des énergies préindustrielles au charbon, puis du charbon aux énergies modernes (pétrole, gaz et électricité) dans huit pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas et Suède) a ainsi mis en évidence des durées significativement différentes pour chaque pays en matière de transition énergétique, entre précurseurs, suiveurs et adopteurs tardifs. Elle a également révélé un double mécanisme dit de « premier entré dernier sorti » et de « dernier entré premier sorti » : les pays « suiveurs » de la première transition énergétique (Portugal, Italie, Suède) effectuent la transition vers les énergies fossiles dans une position de précurseurs, alors que les précurseurs de la transition de la biomasse vers le charbon (Royaume-Uni, Allemagne, France) réalisent la transition vers le pétrole, le gaz et l’électricité dans une position d’adopteurs tardifs. La transition vers de nouvelles énergies pour les suiveurs a permis de bénéficier des externalités d’apprentissage à travers l’expérience des pionniers. À l’opposé, ces derniers semblent captifs de leur succès passé10.

Part du charbon dans l’énergie primaire en Europe aux XIXe et XXe siècles.

Source :

Arnulf Gruber, « Energy transitions research: Insights and cautionary tales », Energy Policy, vol. 50, novembre 2012.

Au-delà des systèmes énergétiques, un changement de société.

Le cas du gaz naturel (méthane) doit être distingué parmi les énergies fossiles : la production d’électricité à partir de méthane est bien moins émettrice de CO2qu’à partir de charbon (de – 40 à – 50 %) et, de surcroît, n’est pas responsable de pollutions locales de l’air.

Voir les comparaisons de l’OECD-NEA, The Full Costs of Electricity Provision, 2018

Ce que nous qualifions aujourd’hui de transition énergétique bas carbone consiste à envisager le développement de modèles de sociétés dans lesquels les activités humaines sont faiblement émettrices de gaz à effet de serre. En constraste avec les transitions observées au cours des deux derniers siècles, il s’agit cette fois d’opérer une substitution à l’échelle planétaire, en remplaçant des filières énergétiques (charbon, pétrole, puis gaz11) qui pèsent plus de 80% du mix mondial (ou, tout du moins, en annihilant leurs émissions), et cela en marquant une rupture d’ici à 2050, autrement dit dans des délais extraordinairement plus réduits que ceux observés dans les transformations du passé. Une telle perspective nécessite quelques précisions pour comprendre que ce qui se jouera au fil de cette transformation n’est pas, en raison de son ampleur, circonscrit aux systèmes énergétiques et ouvre sur un changement de société.

Tout d’abord, par référence aux débats du XXe siècle, ces transformations ne sauraient être totalement assimilées à une simple substitution entre énergies fossiles et énergies renouvelables (c’est-à-dire entre énergies dont le stock est fini ou non). Cette opposition relève d’une césure traditionnelle, notamment issue des chocs des années 1970, à une époque où la menace perçue était celle de la fin du pétrole en quelques décennies (avec le basculement dans le peak oil). À présent, la menace critique n’est plus celle de la fin du stock de fossiles mais, à un horizon bien plus proche, l’effet de leur combustion sur le climat. Nous observons donc un glissement d’une opposition « renouvelables vs non renouvelables » vers une opposition « carbonées vs non carbonées » (ou « bas carbone », « sobres en carbone »…). Autrement dit, au XXe siècle, la contrainte perçue était située dans le sous-sol (à la fois en quantité et en répartition géographique des ressources fossiles), alors qu’au XXIe siècle la contrainte première réside dans l’atmosphère et sa saturation en gaz à effet de serre. Ce glissement pourrait être compris comme une subtilité sémantique puisque l’éolien et le photovoltaïque sont à la fois renouvelables et décarbonés, mais ce n’est pas le cas de toutes les filières qui pourraient trouver leur place dans la lutte contre le changement climatique. Par exemple, la capture et séquestration de carbone (CSC) consistant à enfermer sous terre le CO2 émis à l’occasion de la production d’électricité, de ciment, ou encore d’acier, permettrait de continuer à utiliser massivement du charbon. La méthanisation des déchets (c’est-à-dire leur transformation en gaz naturel) ou bien encore la méthanation (conduisant à transformer en gaz, via électrolyse, les surplus d’électricité éolienne ou solaire) sont aussi autant de procédés susceptibles de garder une place à des filières carbonées (et donc à des équipements de combustion thermique) dans le cadre de cette transition, à la condition d’une réduction de leur empreinte en termes d’émissions atmosphériques nettes.

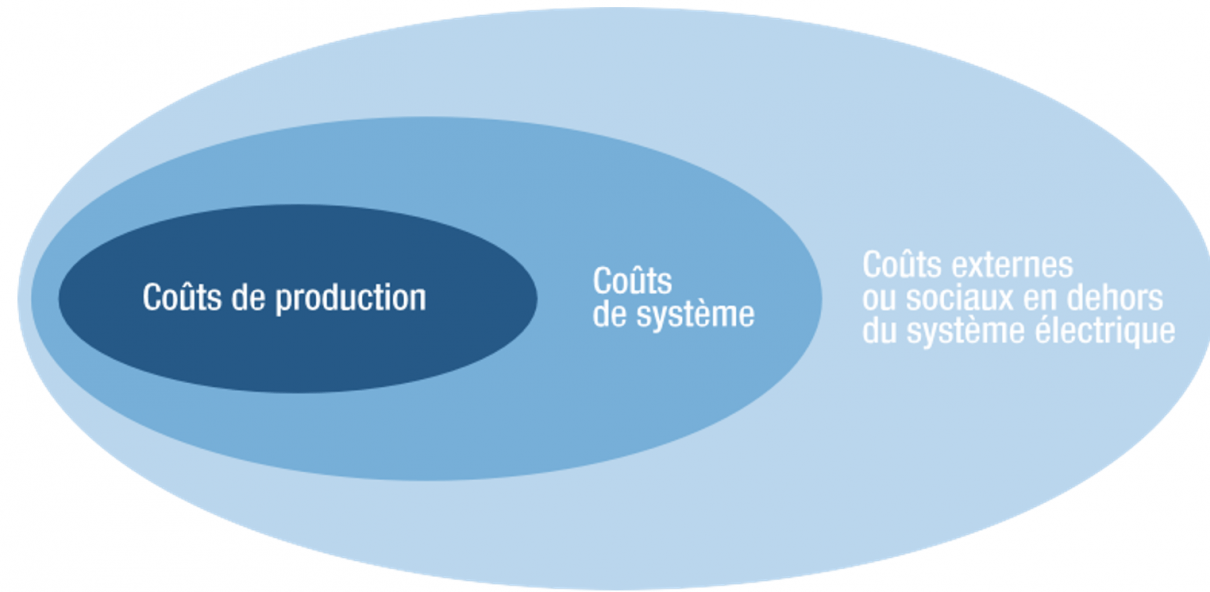

Par ailleurs, au-delà de ces considérations sur la différenciation des filières selon leur empreinte carbone, il s’agit d’être en mesure de les combiner de façon à « faire système », tout particulièrement pour produire de l’électricité. Ce qui revient à dire qu’il ne suffit pas de privilégier les technologies qui produisent à moindre coût des unités d’énergie (celles qui minimisent le coût des usines) et qui sont à l’origine du moins d’externalités (coûts externes ou sociaux en dehors du système électrique), sans considération de leurs coûts de système. Ainsi le solaire photovoltaïque, dont les coûts de production se sont effondrés au cours de la dernière décennie, induit des coûts de système (par exemple le maintien de centrales thermiques pour intervenir en relais lors de baisses de l’ensoleillement en journée et, naturellement, la nuit) qui doivent être intégrés pour établir une comparaison sur une base homogène avec d’autres sources de production, le nucléaire, par exemple12. Sans entrer plus dans le détail, retenons simplement que les technologies de la transition bas carbone devront trouver leur place dans des systèmes énergétiques complexes (dont ils modifieront certains des principes de fonctionnement) et dans des territoires, ce qui selon les conditions de leur insertion, soulève des problématiques d’acceptabilité par les populations ou de conflits d’usage des espaces mobilisés. Ces observations sont importantes car les débats publics sont parfois circonscrits à la comparaison de grandes options techniques (solaire ou éolien vs thermique ou nucléaire), sans considération de la nécessité de « faire système » et d’insérer les moyens de production dans des espaces sociaux.

Catégories composant les coûts totaux de la fourniture d’électricité.

Source :

OECD-NEA, The Full Costs of Electricity Provision, p. 15.

Enfin, la transition bas carbone ne doit pas être analysée dans le seul périmètre des systèmes énergétiques. Au milieu du siècle, la population mondiale atteindra 9 à 10 milliards d’individus concentrés dans des mégapoles de plus de 10 millions d’habitants (il y aura 70% d’urbains contre 55% aujourd’hui). Réussir la transition supposera d’inventer des modèles urbains articulant des services (énergie, eau, transports…) dans le cadre de villes géantes, dont beaucoup ne font pour l’heure l’objet d’aucune planification. D’autant plus qu’à mesure de l’avancée dans le siècle, les effets du changement climatique (événements météorologiques extrêmes, montée des eaux…) viendront frapper ces villes dont la résilience devra impérativement être rehaussée. Ces impératifs conduisent à admettre que l’enjeu, concomitamment à la réduction de l’usage des énergies fossiles, est d’inventer de nouvelles manières de « faire société » dans ces villes.

Répartition des villes géantes en 2030

Source :

ONU.

Le renouveau, sous conditions, de la féerie électrique.

International Energy Agency (IEA), cit.

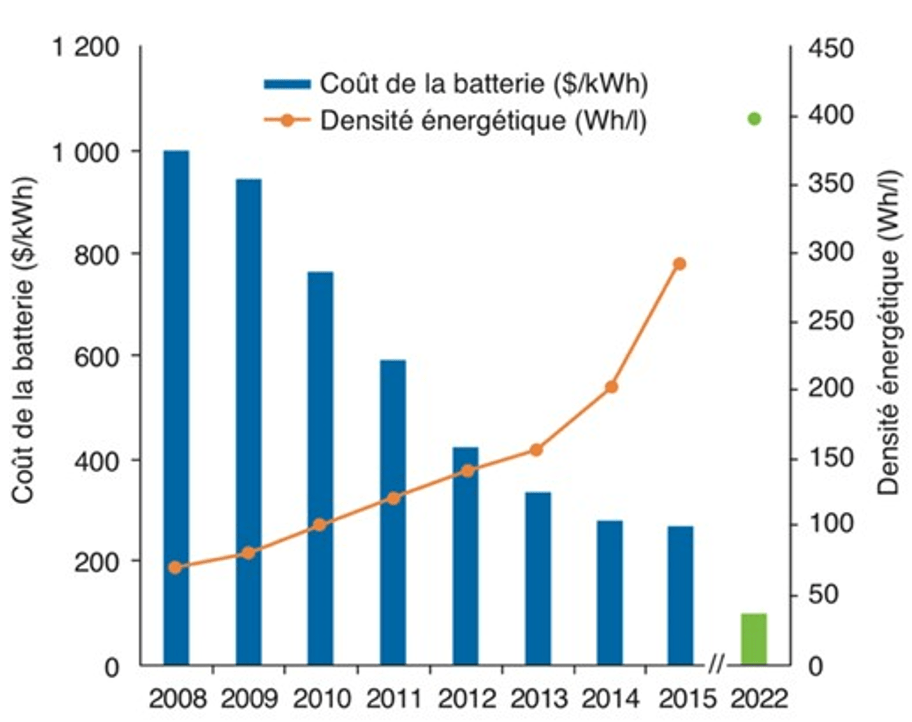

Le prix des cellules de batteries a été divisé par quatre depuis 2008, pour établir à environ 250 $/kWh, pour une densité de 300 Wh/l. La perspective est d’améliorer encore d’un tiers la densité, tout en divisant le coût d’un facteur 2 à l’horizon 2022 (US DOE 2018).

La mutation spécifique des systèmes électriques mérite une attention toute particulière, en raison de leur complexité intrinsèque : l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité doit être assuré en temps réel, à la différence des systèmes gazier ou pétrolier qui permettent des stockages massifs. Or, la transition bas carbone passe par des transferts d’usage massifs (transports, chauffage) vers les systèmes électriques, ainsi que la montée de nouveaux usages liés aux technologies de l’information et de la communication. En outre, l’électrification présente l’avantage de réduire les pollutions locales, avantage essentiel à la montée de l’urbanisation qui concourt également à ces transferts.

Les perspectives sont toutefois contrastées selon le niveau de développement des pays. Dans les pays de l’OCDE, les gains résultant de normes de performance plus strictes (par exemple dans l’éclairage) conduisent à modérer la demande d’électricité : dix-huit des trente économies membres de l’AIE ont ainsi enregistré une baisse de leur consommation d’électricité depuis 201013. Mais, dans les pays émergents ou en développement, un doublement de la demande se profile dans les deux prochaines décennies, poussé par l’expansion de l’accès à l’électricité en Afrique, la montée des classes moyennes en Asie (avec, par exemple, la banalisation des réfrigérateurs dans les foyers et, progressivement, de la climatisation) ou bien des politiques publiques spécifiques à la Chine (déploiement accéléré du véhicule électrique).

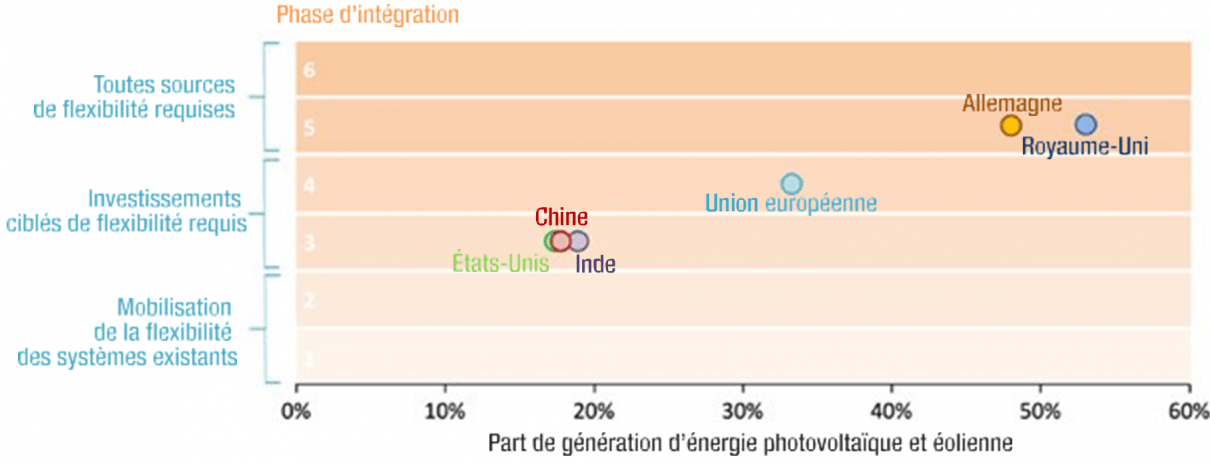

Cependant, ce renouveau de la féerie électrique s’opère dans un contexte de transformation des systèmes de production. La compétitivité croissante du solaire photovoltaïque, après celle de l’éolien, conduit à gérer des systèmes plus complexes pour assurer, à chaque instant, l’équilibre offre-demande. La transition en Europe préfigure la complexité des systèmes électriques bas carbone. L’Union européenne a défini des objectifs de déploiement des énergies renouvelables (ENR) à hauteur de 27% dans la consommation finale en 2030. L’atteinte de tels niveaux implique d’accélérer les investissements en moyens de production non pilotables (éolien et photovoltaïque), à des taux qui pourraient représenter en Europe 35% de la production d’électricité en 2030, et même aux alentours ou au-delà de 50% pour des pays comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni. De telles ambitions de politique publique requerront la mobilisation de tous les moyens de flexibilité pour assurer l’équilibre offre- demande des systèmes électriques : centrales thermiques, hydroélectricité, pilotage de la demande, batteries (dont celles des véhicules électriquesé14), etc.

Degré de dépendance aux renouvelables variables et besoin de flexibilité (2030).

Source :

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2018.

Progrès des batteries des véhicules électriques en termes de coût et de densité énergétique.

Source :

US Department of Energy.

Voir Alain Beltran et Patrice Carré, La civilisation électrique (2) Vers un réenchantement, Fondation pour l’innovation politique, février 2019.

Voir Yves Caseau et Serge Soudoplatoff, La blockchain, ou la confiance distribuée, Fondation pour l’innovation politique, janvier 2016.

International Energy Agency (IEA), op. cit.

Cette transformation structurelle suppose une convergence entre technologie de l’ingénierie électrique et technologies de l’information de la communication. Ce processus correspond à l’émergence de réseaux électriques intelligents (smart grids), c’est-à-dire irrigués par des dispositifs de télécommunication et des capteurs (notamment les compteurs communicants au sein des ménages, tel Linky pour la France)15. Ces évolutions laissent entrevoir une organisation nouvelle des systèmes électriques, dans lesquels les consommateurs seront plus actifs, parfois même en échangeant de l’électricité dans le cadre de boucles locales (via des protocoles de type blockchain16).

Dans ce cadre, la part faite au nucléaire sera hétérogène. Différents pays affirment leur volonté d’insérer le nucléaire dans leur stratégie énergétique : la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, l’Afrique du Sud, certains pays du Moyen-Orient et la France (voir infra). La vitesse de développement du nouveau nucléaire (dans le cadre d’une concurrence «oligopolistique» féroce), notamment après les événements de Fukushima, est difficile à estimer car soumise à l’évolution des coûts et à d’éventuels nouveaux chocs. Les termes du débat sont complexes, subordonnés aux progrès technologiques de toutes les filières bas carbone, nucléaire inclus. D’un côté, le nucléaire peut concourir très significativement à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris en réduisant les émissions de CO2 de près de 10% en 2050, soit un cinquième des réductions imputables à la production d’électricité17. De l’autre, un nouveau cycle d’investissement nucléaire correspond à des réacteurs susceptibles de fonctionner jusqu’à la fin de ce siècle environ, c’est-à-dire dans un environnement très «darwinien» où de nombreuses technologies à bas carbone seront à cet horizon très efficaces (notamment, probablement, le photovoltaïque couplé à du stockage). Pour un horizon plus court, c’est-à- dire pour la décennie 2020, il semble que le pragmatisme doive prévaloir, car les pays qui s’aventurent à décarboner et à dénucléariser concomitamment, à l’image de l’Allemagne, se heurtent à des difficultés technico-économiques de grande ampleur. Ce genre d’observation invite à hiérarchiser les priorités : si la conviction partagée est que la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère soit la menace critique, alors la priorité devrait être donnée à la fermeture des centrales à charbon (dont les émissions seront encore présentes au XXIIe siècle et dont les pollutions locales constituent un problème de santé publique majeur).

Accord de paris : ambitions et limites de la nouvelle stratégie climatique

Historique, sous réserve d’être évolutif.

La soutenabilité du modèle de croissance mondiale est questionnée depuis le début des années 1970 dans le cadre de différents Sommets de la Terre (Stockholm, 1972 ; Nairobi, 1982 ; Rio, 1992). Dans les années 1990, cette prise de conscience s’est concentrée sur les menaces de changement climatique, conduisant au protocole de Kyoto en 1997 (lors de la COP3) qui contient les premiers engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À Kyoto, une frontière avait été établie entre les pays développés, responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre, et les pays en développement. Cependant, en vingt ans, cette césure s’est progressivement estompée avec la dynamique économique des grands émergents et, mécaniquement, la montée de leurs émissions.

L’Accord de Paris, sur lequel a débouché la COP21 de 2015, a pour objectif central de définir des stratégies nationales de transition pour l’ensemble des parties prenantes et constitue donc le cadre futur de la décarbonation, ainsi que d’adaptation des effets du changement climatique. Cet accord, mettant un terme à la logique en vigueur dans le protocole de Kyoto en érigeant le principe de contributions volontaires des États, est le premier à présenter un caractère global, de sorte que le terme « historique » qui lui a été accolé n’est pas galvaudé.

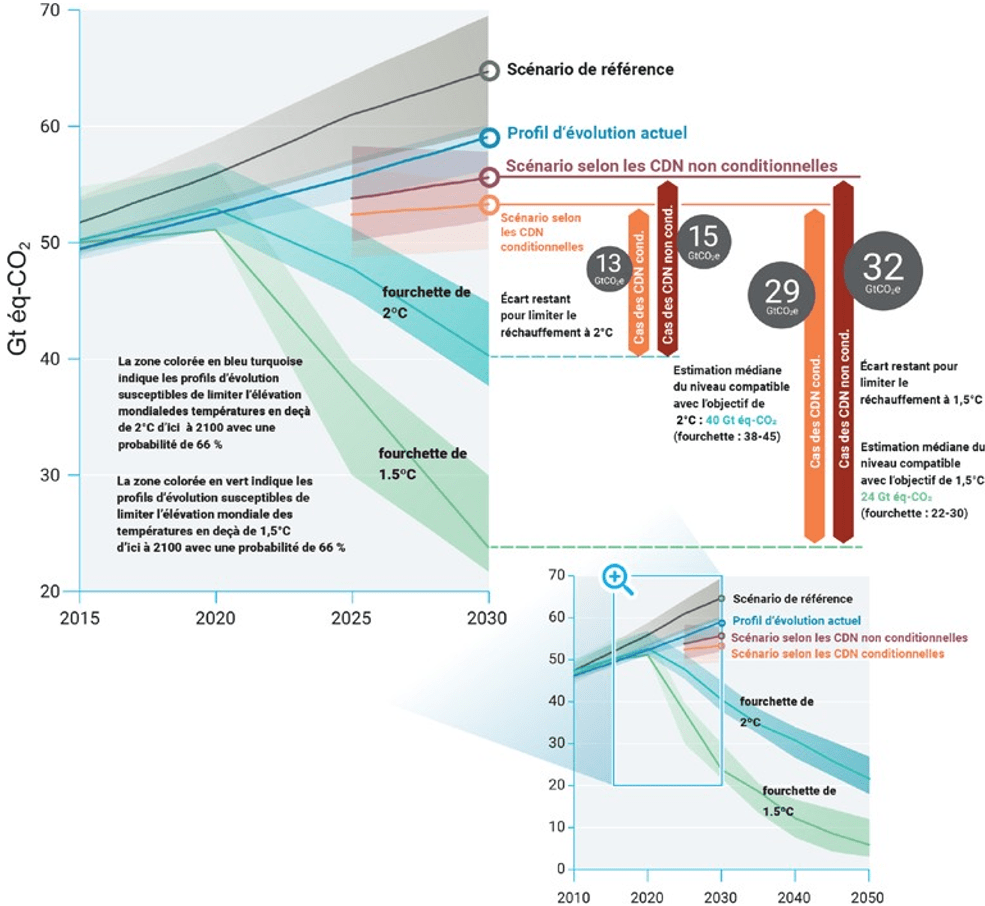

Émissions mondiales de gaz à effet de serre selon différents scénarios et écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions en 2030 (estimation médiane et du 10e au 90e percentile).

Source :

United Nations Environment Programme (UNEP), Emissions Gap Report 2018, novembre 2018, p. XVIII.

Paradoxalement, l’Accord de Paris représente une étape majeure tout en reposant sur des engagements très insuffisants pour contenir les effets du changement climatique à un niveau acceptable : l’addition des contributions nationales déposées par les États (intended nationally determined contributions, ou INDC) laisse encore très loin l’objectif d’accroissement de la température limité à + 2 °C. Schématiquement, ces engagements laissent un écart de 15 milliards de tonnes de CO2 par an par rapport à l’objectif d’un maintien de la hausse de température de + 2 °C à la fin du siècle et de 32 milliards par rapport à l’objectif de + 1,5 °C. Dans son discours de clôture, Laurent Fabius, alors président de la COP21, a cependant mis en avant le caractère dynamique de l’Accord, permettant, par cycles de cinq ans, d’amender progressivement les engagements pris par les États pour accroître drastiquement les efforts de réduction des émissions. Là réside l’innovation principale par rapport au protocole de Kyoto : conduire les États à accroître progressivement leurs ambitions, notamment à mesure du progrès des technologies disponibles.

Le caractère juridiquement contraignant de certaines clauses de l’Accord de Paris est également mis en avant (concernant notamment le soutien financier aux pays fragiles), mais l’Accord a surtout eu pour qualité d’être un objet suffisamment ambigu pour permettre à 195 pays d’en envisager la ratification. D’un côté, en tant que protocole additionnel à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l’Accord de Paris a valeur de traité international et se situe donc en haut de la hiérarchie juridique ; de l’autre, il n’incorpore pas de mécanisme de sanction pour les États ne respectant pas leurs engagements, contrairement au protocole de Kyoto. Comme ce dernier s’était révélé de toute façon bien peu efficace, la pression internationale, à travers le principe du name and shame, a été cette fois-ci privilégiée pour contraindre les récalcitrants. Afin de donner une forme de crédibilité à cette stratégie du name and shame, l’Accord prévoit un mécanisme de transparence destiné à vérifier les informations fournies relativement aux engagements pris et, contrairement à Kyoto, cette vérification s’applique à tous (et pas seulement aux pays développés). Cette absence de coercition est également observable concernant la question des pertes et dommages (montée des eaux, événements extrêmes, désertification…) que pourraient subir les pays pauvres, notamment insulaires : cette dimension du problème est bien prise en compte mais seulement afin de favoriser la coopération internationale car, dans le même temps, l’Accord exclut toute responsabilité juridique, et donc toute possibilité de recours en vue d’indemnisations.

La différenciation des engagements selon les situations des pays structure toutefois bien l’Accord, en particulier concernant le volet financier. Les engagements des pays industrialisés devront être rehaussés par rapport aux objectifs précédemment définis : les 100 milliards de dollars de financements publics et privés, à transférer annuellement à partir de 2020, sont désormais considérés comme un plancher. En outre, pour parer aux effets d’ores et déjà inéluctables (notamment pour ce qui sera de la montée des eaux), l’Accord prévoit un rééquilibrage entre les fonds dédiés à l’adaptation et à l’atténuation des émissions. Dans le domaine du financement, il est mentionné que certains pays en développement ou émergents (c’est-à-dire n’ayant pas de responsabilité de premier rang dans les émissions historiques) pourront, sur une base volontaire, devenir donateurs auprès des pays les plus pauvres.

Mais, à l’évidence, depuis la COP22 de Marrakech en 2016 qui célébrait l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, la défiance des États-Unis ou du Brésil constitue un véritable stress test pour sa mise en œuvre, montrant d’emblée les limites du name and shame et le doute sur la construction d’ensemble si le premier émetteur mondial prétend s’abstraire des règles communes.

Rupture macroéconomique et « dépendance au sentier »

Des tensions comme celles signalées précédemment sont inévitables, eu égard aux ruptures qu’il s’agit d’engager. En effet, la transition énergétique équivaut, intrinsèquement, à modifier les fondements même, en termes macroéconomiques, de la croissance en vigueur depuis le début de l’ère industrielle : avant la première révolution industrielle, le volume des émissions nettes de gaz à effet de serre était négligeable ; actuellement, ce niveau des émissions d’origine énergétique dépasse les 35 milliards de tonnes de CO2. Étant donné que, depuis les origines de l’ère industrielle, le PIB mondial a été multiplié par cent environ (alors que la population n’a que décuplé sur cette même période), cela revient à constater à quel point le « modèle économique » mondial de ces deux derniers siècles (le thermocène) est intensif en carbone. Une telle observation n’est pas étonnante, car chacun sait que l’ère industrielle est fondamentalement celle du carbone, mais cela revient à dire que mettre en œuvre la transition énergétique bas carbone impose d’inventer, en deux ou trois décennies, un nouveau modèle économique mondial.

Le graphique ci-dessous illustre la rupture qu’implique la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le modèle de croissance en vigueur depuis le début de l’ère industrielle, avec dorénavant l’obligation de produire des richesses en émettant considérablement moins de carbone, cela dans un monde en croissance démographique et dans lequel il s’agira d’assurer un accès universel à des formes modernes d’énergie. Très concrètement, limiter l’accroissement de la température à + 1,5 °C suppose de diviser par six les émissions d’ici à 2050, ce qui représentera alors le même niveau qu’en 1950 mais avec un PIB décuplé et une population quadruplée. Changer de modèle macroéconomique en une décennie est donc bien plus qu’un défi, c’est une révolution copernicienne, et rien n’indique à ce stade que cette révolution soit en marche. D’autant qu’à l’abord du point de rupture, les turbulences seront inévitables car ce basculement ne signifie pas seulement un changement de système énergétique mais la modification profonde de l’organisation de tous les secteurs d’activité, sans exception.

Ce graphique schématise, selon les engagements de l’Accord de Paris, l’inflexion des émissions nécessaire pour atteindre l’objectif du 1,5-2 °C. Cette courbe théorique est destinée à illustrer, en termes économiques, la rupture historique à laquelle correspond cet accord. Il peut être objecté qu’une inflexion en 2020 est peu plausible. Dans ce cas, si la rupture devait être plus tardive, la pente serait plus raide encore pour atteindre l’objectif.

L’Accord de Paris comme rupture de la relation historique entre PIB mondial et carbone.

Source : Calculs de l’auteur à partir de données UNFCCC, IEA et World Bank.

Voir New Climate Economy, Seizing the Global Opportunity. Partnerships for Better Gowth and a Better Climate. The 205 New Climate Economy Report, juillet 2015

Ces turbulences correspondent à un phénomène de « dépendance au sentier » (path dependence), les caractéristiques du modèle ancien produisant des effets de lock in, autrement dit d’enfermement dans le cadre dont il s’agit de s’extraire. Cette dépendance est perceptible au niveau des nations : l’Arabie saoudite ou la Russie, par exemple, verraient la valeur de leurs stocks fossiles fortement réduite en cas de basculement et, compte tenu de l’intensité en carbone de leur PIB et de leurs exportations, une telle rupture mettrait à mal leurs équilibres sociopolitiques internes. Par ailleurs, les entreprises énergétiques font un constat de même nature : les systèmes de production comportent généralement des infrastructures à durée de vie très longue, une centrale à charbon étant programmée pour fonctionner environ un demi-siècle, c’est-à-dire bien au-delà du point d’inflexion. On peut mesurer l’importance de cet effet de « traîne » en comparant le nombre de centrales à charbon en construction planifiées en Chine et en Inde relativement à la limite pour restreindre l’accroissement de la température de + 1,5 °C ou + 2 °C à la fin du siècle : pour chacun de ces deux pays, le nombre de centrales est de trois à quatre fois supérieur à la limite envisageable18. Si ces économies déployaient les capacités de production envisagées, elles pourraient être conduites ultérieurement à en réduire la durée d’exploitation, avec un risque d’« obsolescence climatique » et alors même que la productivité de ces équipements n’aura pas été dégradée et que leur approvisionnement en matière première n’aura sans doute pas été interrompu (en raison de la large disponibilité du charbon niveau mondial). Ce phénomène de « coûts échoués » (stranded assets) caractérise les actifs économiques dévalorisés ou déclassés du fait du changement de modèle. À n’en pas douter, dès lors que le découplage entre CO2 et PIB aura été amorcé, les financiers seront fort attentifs à ce type de risque, avec probablement un effet d’accélération sur la transition.

Enfin, il importe de souligner que les ménages ne sont pas immunisés face aux chocs associés au changement de modèle. Certains de leurs équipements (véhicules thermiques, chauffage au fioul…) peuvent être soumis à de nouvelles règles (taxes et réglementations nouvelles, accès plus restreints aux zones urbaines pour les véhicules diesel…) dans le cadre de politiques publiques accompagnant la transition bas carbone. L’instabilité sociale en France, avec la crise dite des « gilets jaunes » de la fin de l’année 2018, illustre par exemple les turbulences auxquelles peut conduire la sortie du thermocène. Au-delà de ce que cette crise, en termes sociopolitiques, peut avoir de spécifique à la France il faut y voir une des illustrations des mutations économiques associées à la transition bas carbone et des problèmes aigus d’équité qui peuvent surgir.

Limiter la hausse de température sous les + 2 °c : un objectif encore à portée

Monde : à quand le point d’inflexion des émissions ?

L’essentiel n’est pas d’observer une baisse des émissions de CO2 mais un découplage avec la croissance économique. Par exemple, en 2009, les émissions ont connu un recul, mais parce que dans le même temps la croissance mondiale s’effondrait sous l’effet d’une crise économique sans équivalent depuis près d’un siècle.

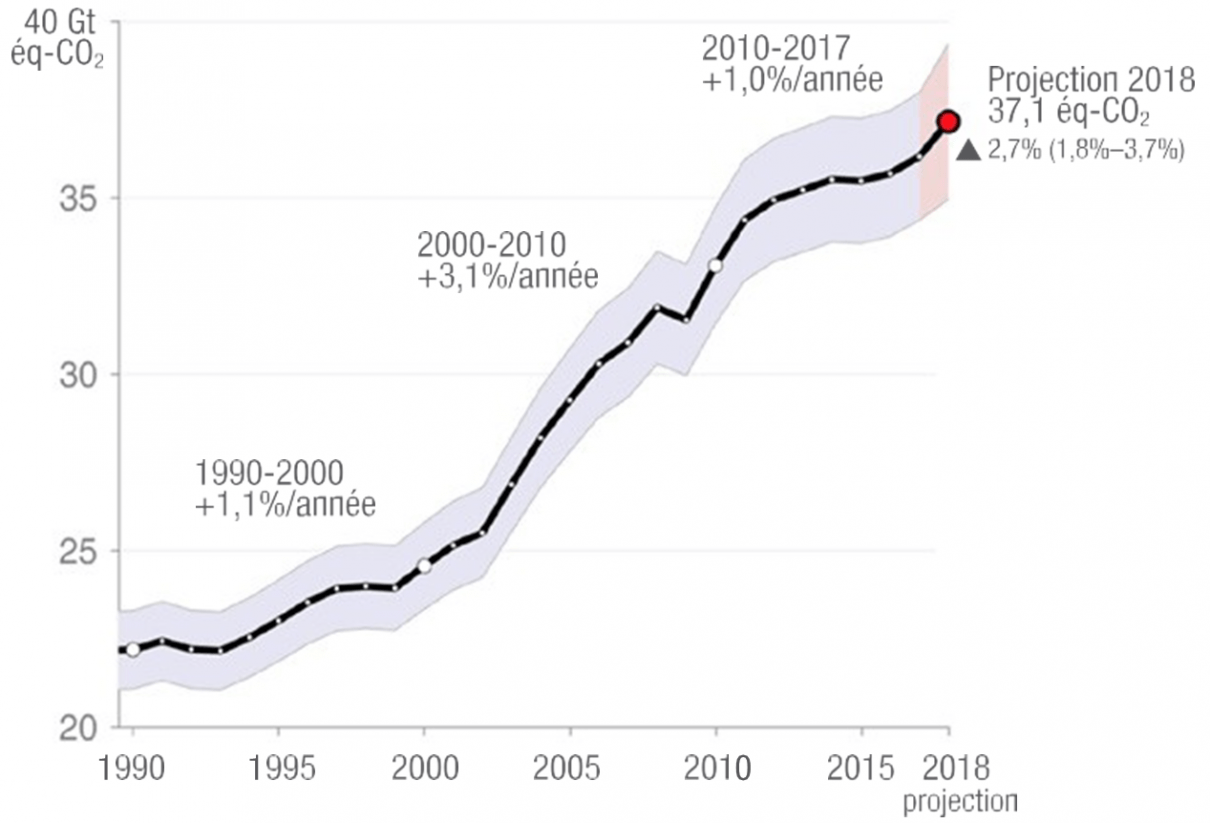

En 2015, la COP21 s’était tenue au milieu d’une période de relative accalmie : entre 2013 et 2016, les émissions de CO2 étaient restées stables, alors même que le PIB mondial avait progressé d’environ 10% sur la période, suscitant l’espoir d’un découplage19. Cette configuration, dans le contexte très coopératif de la COP21, était perçue comme un alignement des planètes, préfigurant une inversion de la courbe des émissions dans le courant de la décennie 2020. Si une telle perspective n’est pas exclue, les événements intervenus depuis lors l’ont rendue plus incertaine, à la fois en raison de la défiance américaine à l’encontre de l’Accord de Paris (ainsi que de son effet d’entraînement, par exemple, sur le Brésil) et, surtout, compte tenu du rebond des émissions en 2017 et en 2018.

Émissions mondiales de CO2 (1990-2018).

Source :

Global Carbon Project, 2018.

« Les émissions mondiales de CO2 ont de nouveau augmenté en 2018 », reporterre.net, 5 décembre 2018

Ibid.

Voir Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)/ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Global Warming of 1.5 ºC, 2018

Fertilisation en sulfate de fer des océans (pour augmenter la production de phytoplancton), plantation massive d’arbres dans des régions arides, pulvérisation d’aérosols (sulfates, sels marins), augmentation du pouvoir réfléchissant de certaines surfaces terrestres grâce à la culture de certaines variétés de céréales génétiquement modifiées…

Voir International Energy Agency (IEA), art. cit.

Voir Patrice Geoffron, « Energy access in Africa through renewable energy sources as a sustainable way to meet the SDG7 », Commission européenne, 2017

En 2017, la demande mondiale d’énergie a progressé à un rythme plus de deux fois supérieur à la moyenne des cinq années précédentes (2,1% contre 0,9%), 40% de cette croissance étant attribuable aux dynamiques chinoise et indienne. Près des trois quarts de cette hausse ont été couverts par les énergies fossiles (pétrole, gaz, mais aussi charbon), le reste essentiellement par les énergies renouvelables (et, très marginalement, par le nucléaire, pour 2%). La consommation mondiale d’électricité a progressé à un rythme plus élevé encore (3,1%), plus de deux tiers de cette croissance étant localisée en Chine et en Inde avec au total, un mix électrique reposant encore à près de 40% sur le charbon.

Au niveau global, la part du mix énergétique couverte par des combustibles fossiles est restée inchangée, aux alentours de 80%, confirmant une stabilité aussi remarquable que préoccupante depuis trois décennies (et qui, fondamentalement, reflète une inertie liée à la nature des équipements de production, de transport et de consommation d’énergie). Pourtant, en 2017, les énergies renouvelables ont connu le rythme le plus soutenu de toutes les filières (près de + 7%, pour un tiers lié à la progression de l’éolien). Mais, mécaniquement, les émissions mondiales de CO2 issues des filières énergétiques ont augmenté de 1,4%.

Malheureusement, l’année 2017 n’a pas été le tournant espéré : les émissions de la communauté internationale ont à nouveau crû en 2018, de 2,7%20, soit la plus forte progression depuis sept ans. Une partie de l’explication est à rechercher du côté des grands émergents asiatiques (+ 6,3% en Inde, + 4,7% en Chine, mais à des taux inférieurs à la progression de leur PIB, respectivement de + 8% et + 6,5%). De façon générale, en dépit d’un réel volontarisme en matière de développement des énergies renouvelables, notamment pour faire face à des problèmes suraigus de pollutions urbaines, le charbon reste le combustible de la croissance économique dans le monde asiatique émerge. Plus préoccupant, l’année 2018 marque aussi un rebond du côté américain (+ 2,5%), après un recul en 2017 (– 0,5%), dans le prolongement d’un recul régulier sous l’ère Obama (en raison de la substitution du gaz de schiste au charbon dans les centrales électriques, plus que du développement des renouvelables)21.

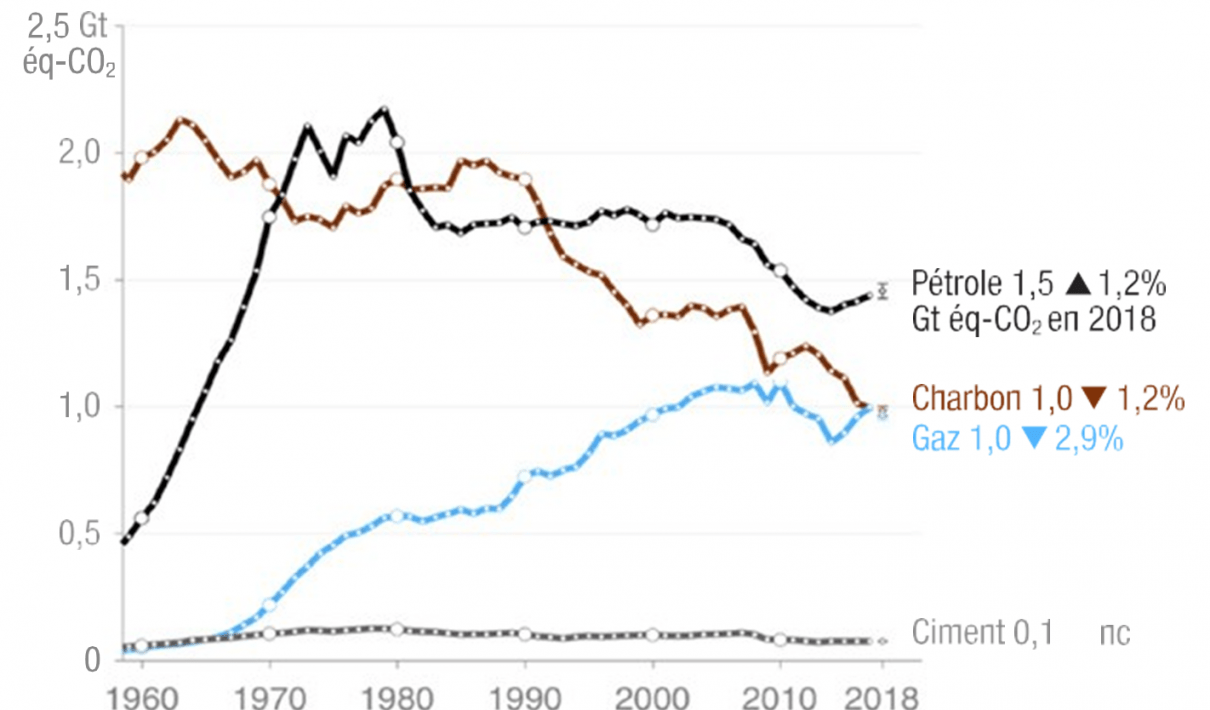

Si 2018 casse la tendance observée depuis dix ans (– 1,6% par an en moyenne), il est difficile d’y voir le résultat de la politique de Trump d’exploitation décomplexée des ressources fossiles, en particulier de soutien au charbon : les fermetures de centrales ont été deux fois plus nombreuses en 2018 qu’en 2017, avec une production représentant moins de 30% de l’électricité contre la moitié en 2007. Si l’Europe enregistre un recul (– 0,7%), ce résultat est insuffisant pour peser sur la tendance mondiale (voir infra).

Les résultats de 2017 et 2018, rompant avec la stabilité des années précédentes, conduisent à douter de la capacité des États à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de maintenir la température dans la fourchette de + 1,5-2 °C à la fin de ce siècle.

Toutefois, à l’encontre de ce sombre pronostic, un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est venu démontrer que cet objectif reste à portée, à la condition d’actions de rupture22. Cette étude, commandée en décembre 2015 lors de la COP21 et destinée à évaluer les conséquences d’un réchauffement de + 1,5 °C (contre + 1 °C à ce jour), émet tout d’abord une alerte stridente : si rien n’était fait, le réchauffement devrait atteindre + 1,5 °C entre 2030 et 2050 (soit + 3 °C au moins à la fin du siècle). Surtout, l’étude mesure l’écart entre les deux bornes de la fenêtre d’objectifs, c’est-à-dire des « mondes » à + 1,5 °C et à + 2 °C : entre autres différences, à + 1,5 °C, l’Arctique connaîtrait un été sans banquise par siècle, contre un par décennie à + 2 °C ; la hausse du niveau des mers provoquerait le déplacement de 10 millions de personnes supplémentaires affectées, sans oublier les écarts significatifs en termes de feux de forêt, de perte de biodiversité, de baisse de productivité agricole et, conséquemment, de risques accrus pour les ressources en eau, la sécurité alimentaire, la santé, etc.

Mais, au-delà de ce constat sans appel, le rapport du GIEC met surtout en avant la faisabilité d’une transition aboutissant, pour rester à + 1,5°C, à une « neutralité carbone » en 2050, soit l’atteinte d’un équilibre où les émissions de CO2 ne dépassent pas, schématiquement, la capacité de capture dans les océans et les forêts. L’atteinte de cette neutralité exige une transition énergétique rapide mais également des transformations profondes en matière d’usage des sols, de planification urbaine, d’organisation des systèmes de transport, des systèmes industriels, d’organisation des échanges internationaux et, par-dessus tout, de réduire la demande en améliorant l’efficacité énergétique. Un des messages essentiels de ce rapport est qu’il est non seulement possible de viser encore l’objectif de + 1,5 °C, mais cela sans méthodes de géo-ingénierie, c’est-à-dire de technologies destinées à modifier le climat terrestre à grande échelle, visant à capturer et stocker les gaz à effet de serre atmosphériques ou en réduisant le rayonnement solaire23. Ces technologies font l’objet d’un âpre débat en raison de leurs effets indéterminés à long terme et du signal implicite qui les sous- tend : si des techniques miracles peuvent permettre, dans le courant du siècle, de réduire l’effet de serre, il serait alors moins impératif de réduire les émissions dès à présent…

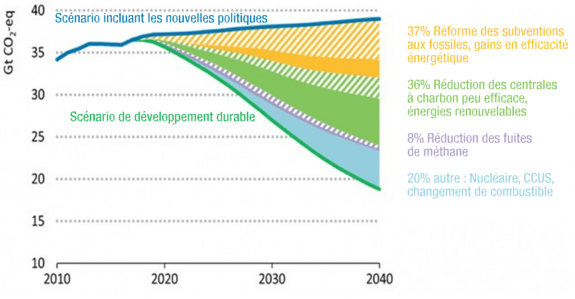

En 2018, l’AIE a donné corps à cette idée d’une transition fondée sur des méthodes ne procédant pas de la géo-ingénierie24. Son scénario de « développement durable » propose une stratégie intégrée pour atteindre à la fois les objectifs climatiques et ceux formulés en termes d’accès à l’énergie et de qualité de l’air. Le message de l’AIE est utile en mettant en avant la portée d’efforts sur les technologies de production d’une électricité décarbonée (énergies renouvelables, massivement, et, secondairement, énergie nucléaire), mais également les efforts liés à des meilleures pratiques dans les filières fossiles (réduction du torchage, substitution entre pétroles selon leur qualité, substitution du charbon par du gaz, fermeture des centrales à charbon les plus polluantes, capture et séquestration…). L’approche de l’AIE est également intéressante en ce sens qu’elle vise à réduire massivement les problèmes d’accès à l’énergie qui, pour la première fois en 2017, concernent moins de 1 milliard d’habitants. Les progrès enregistrés en Asie depuis dix ans démontrent la large accessibilité de certaines technologies (solaire organisé en microgrids, par exemple) qui doivent pouvoir être massivement déployées en Afrique (comme c’est déjà le cas dans certains pays, comme au Kenya par exemple25).

Ce graphique détaille les efforts pour passer du scénario des « nouvelles politiques » (qui intègre les engagements actés, à la fin des années 2010, dans des politiques publiques) au scénario de «développement durable» compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris et, par ailleurs, améliorant massivement les conditions d’accès à l’énergie (en particulier en Afrique) et à la qualité de l’air (en particulier dans les métropoles du monde émergent et en développement).

Stratégie de réduction du surplus d’émission par rapport aux objectifs de l’Accord de Paris.

Source : International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2018.

Europe : du rôle de pionnier à celui de leader ?

L’AIE estime que les coûts collectifs du changement climatique en Europe ont été de 400 milliards d’euros depuis 1980.

L’Europe est la zone du monde où les engagements en termes de transition vers un modèle énergétique bas carbone sont les plus clairs : après le « 3 x 20 » pour 2020, le paquet énergie-climat pour 2030 prévoit une réduction des émissions de 40%, tandis que la vision à 2050 reste celle d’une diminution des émissions de 80%, objectif susceptible d’être rehaussé pour viser la neutralité carbone à cet horizon. Cette vision implique des centaines de milliards d’euros d’investissements spécifiques par an (de l’ordre de 300 milliards chaque année, selon la Commission européenne), ainsi que des modifications profondes dans des politiques publiques à « large spectre » (comme la diffusion de taxes carbone).

Au-delà de la responsabilité collective que s’efforcent d’assumer les Européens, en gardant à l’esprit que certaines de ses économies, comme celle de la Grande-Bretagne, ont été parmi les premières émergentes au XIXe siècle (avec une lourde responsabilité historique dans les émissions de CO2), la perception de l’Union européenne est que cette transition est alignée avec ses intérêts à long terme (même si, comme nous verrons plus loin, les dissensions internes sont fortes). En termes économiques, tout d’abord, depuis 1990, la dépendance de l’Europe aux importations de ressources fossiles est passée de 44 à 54%, ce qui, pour fixer un ordre de grandeur, correspond à une facture journalière de 1 milliard d’euros (soit, sur l’année, à peu près le montant des investissements engagés dans la transition). Les calculs de la Commission européenne tendent d’ailleurs à montrer que l’élimination nette des émissions induirait des bénéfices de l’ordre de 400 milliards d’euros par an en 2050, tout en réduisant les coûts du changement climatique, en particulier dans le pourtour méditerranéen26.

Par ailleurs, à mesure de l’autonomisation progressive des États-Unis concernant leurs importations de pétrole et de gaz (du fait de leurs ressources en hydrocarbures non conventionnels de schiste), l’évolution des équilibres géopolitiques à moyen terme est indéterminée : rien ne garantit que l’engagement nord-américain dans la stabilité du Moyen-Orient restera constant à mesure de son autonomisation énergétique et rien ne permet d’anticiper les effets collatéraux, à long terme, de besoins accrus de la Chine et de l’Inde en importations d’hydrocarbures. Une telle évolution, qui constituait une perspective assez lointaine sous la présidence Obama, devient moins hypothétique depuis l’élection de Trump, ce dernier reliant directement l’exploitation des ressources fossiles sur le territoire national, à l’autonomie stratégique des États-Unis. Les incertitudes qui se sont imposées amènent ainsi, à long terme, à rehausser les risques liés aux approvisionnements européens en hydrocarbures à partir du Moyen-Orient et de la Russie. Cela conduit à considérer que les efforts d’efficacité énergétique et de substitution aux fossiles importés ont également une valeur assurantielle, en permettant de contenir les effets de tels risques.

Émissions européennes de CO2 par origine (1960-2018).

Source :

Global Carbon Project (2018).

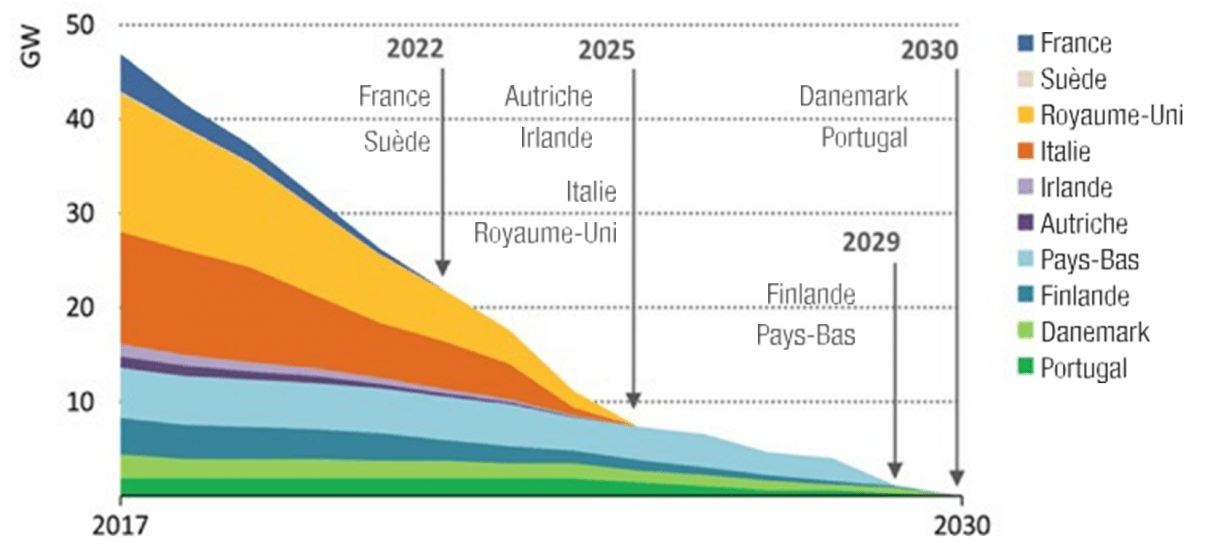

Planification du retrait des centrales à charbon en Europe

Source :

European Environmental Agency (EEA), Trends and projections in Europe 2018. Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets, EEA report no 16/2018.

Voir Emmanuel Tuchscherer, Énergie-climat : pour une excellence écologique, Fondation pour l’innovation politique, février 2019.

Sur la scène internationale, cet engagement des Européens dans la lutte climatique, pris en tant que pionniers dans la seconde partie des années 2000, a conduit à des résultats qui placent l’Union européenne en pointe en termes de contribution à la réduction des émissions27. Dans ce cadre, la substitution du gaz au charbon, ainsi que, naturellement, le déploiement des énergies renouvelables, constituent un levier majeur. Toutefois, la question du charbon est tout autant un facteur de tensions internes, plus de la moitié des États membres n’ayant pas pris d’engagement en termes d’abandon de cette filière, notamment à l’Est, pour des raisons tout autant géopolitiques (destinées à limiter la dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe) qu’économiques. Ce débat traverse également l’Allemagne, à la fois très en pointe dans le développement de tout le portefeuille des technologies bas carbone (solaire, éolien, smart grids, stockage, efficacité…), mais encore très dépendante du charbon car ayant priorisé l’arrêt du nucléaire.

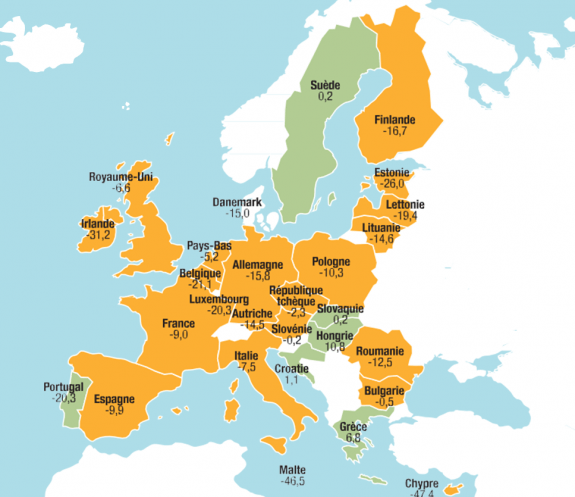

Cette carte indique l’écart des pays par rapport aux objectifs définis pour 2030 en fonction des politiques publiques engagées à la fin des années 2010.

Progrès des États membres de l’Union européenne en fonction des objectifs climatiques à l’horizon 2030.

Source : European Environmental Agency (EEA), Trends and projections in Europe 2018. Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets, EEA report no 16/2018, p. 11.

Voir International Energy Agency (IEA), cit.

Néanmoins, la progression de l’Union européenne ne doit pas être appréciée uniquement au regard de celle, peu encourageante pour la suite, des autres grandes zones du monde. Si les objectifs fixés pour 2020 devraient pouvoir être tenus, l’AIE dresse un constat mitigé pour ce qui est de l’horizon 2030, puisqu’un quart seulement des pays membres ont déployé à ce stade des politiques publiques considérées comme cohérentes avec les ambitions définies28. Et, surtout, des interrogations ne sont toujours pas levées quant à la cohérence de la démarche d’ensemble des Européens : la logique est que, sous couvert d’objectifs communs, chaque État membre reste maître de son mix énergétique (c’est-à-dire de la combinaison de ses moyens de production d’énergie). Cela conduit non pas à organiser une transition à l’échelle du continent, mais à additionner vingt-sept (ou vingt-huit) transitions locales, en fragmentant considérablement les efforts. Si une telle démarche présente des vertus, en prenant notamment en compte les ressources disponibles localement et en considérant l’histoire industrielle de chacun des États, elle pourrait s’avérer inadaptée à la concurrence internationale si le basculement des émissions de CO2 finissait par s’opérer. Dans le monde post-carbone qui se dessine, les Européens pourraient se trouver marginalisés face à la puissance industrielle chinoise (déjà avérée dans le solaire photovoltaïque et, prochainement, dans les batteries ou les véhicules électriques) et des GAFA américains si l’on considère que les données seront une ressource clé (le « nouveau pétrole », dit-on) de ce monde nouveau.

Il importe de garder à l’esprit qu’en définissant une stratégie climatique à long terme, dix ans avant l’Accord de Paris, les Européens visaient à la fois à construire un modèle de société adapté au XXIe siècle et à inventer un nouveau modèle de croissance, donc à installer un leadership industriel sur la scène internationale.

France : comment sortir du débat permanent ?

Voir International Energy Agency (IEA), Energy Policies of IEA Countries. France Review, 2016.

Au sein de l’Europe, la France est dans une situation assez paradoxale. Elle est historiquement « performante », avec des émissions de CO2 parmi les plus faibles des États de l’Union européenne, avec en particulier une électricité très largement décarbonée en raison du nucléaire (qui en produit les trois quarts) et d’un large parc hydroélectrique, en particulier dans les Alpes29, mais, depuis plus de dix ans, un grand débat sur la politique de transition énergétique et de développement durable a été ouvert sans, de fait, être jamais refermé : loi sur l’eau, Grenelle I et II, loi de transition énergétique pour la croissance verte, taxe carbone, loi biodiversité, COP21, Accord de Paris, « Make our planet great again », grand débat national de 2019… Certes, la transition énergétique bas carbone, en raison de son caractère idiosyncratique qui a été décrit plus haut, suppose un pilotage et une adaptation (et non pas une planification comme dans les dernières décennies du XXe siècle), mais dans le cas de la France il faut bien admettre qu’il y a une continuité (sinueuse) entre le Grenelle de 2007 et le grand débat national issu de la crise dite des « gilets jaunes ». Ce débat permanent embrasse trois mandatures présidentielles.

En 2007, Nicolas Sarkozy a décidé de donner une impulsion en faveur du développement durable. Après une assez large consultation dans la société civile, le Grenelle de l’environnement a défini la stratégie française pour répondre aux ambitions de l’Union européenne en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (– 20%), d’efficacité énergétique (+ 20%) et d’énergies renouvelables (20% des consommations énergétiques) à l’horizon 2020. Cette loi, presque unanimement adoptée par le Parlement français, n’abordait pas l’évolution future du parc nucléaire : le consensus (au moins implicite) était que, compte tenu de la faible empreinte carbone de cette filière, discuter de son évolution n’apparaissait pas comme une priorité. Mais, en mars 2011, après Fukushima, la France s’est trouvée entourée de pays (l’Allemagne, mais également la Belgique, l’Italie et la Suisse) remettant en question, plus ou moins abruptement, leur avenir nucléaire. Dans le prolongement du drame japonais, un rapport de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et techniques a mis en lumière les risques liés à la concentration du mix électrique autour du nucléaire. Toutefois, durant le débat présidentiel, François Hollande prit l’engagement de viser cet objectif dès 2025. En conséquence, le gouvernement français a programmé un large débat, processus aboutissant à l’adoption d’une loi sur la transition énergétique et la croissance verte en 2015. Si l’entrée dans le débat s’est faite via le nucléaire, la loi est un large inventaire du modèle énergétique français, tant pour ce qui relève de la façon de produire que de consommer. Surtout, dès avant l’adoption de la loi, en 2014, une taxe carbone a été adoptée (une contribution climat-énergie, plus précisément).

À sa prise de fonction, en 2017, Emmanuel Macron a hérité de la loi très ambitieuse de 2015, dont il a dit partager les objectifs mais dont les conditions d’application n’étaient pas toutes définies. Elles seront précisées en 2018 dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui, pour l’essentiel, décale de dix ans les efforts de décrue du nucléaire, tout en accélérant fortement le déploiement des énergies renouvelables. Les dispositions relatives au nucléaire, qui avaient focalisé les attentions depuis 2012, avaient masqué d’autres ambitions de la loi, notamment en termes de recul des usages des énergies fossiles (– 30% en 2030), et la montée en puissance de la taxe carbone en fonction de cet objectif. Certes, l’accroissement de cette taxe n’a été que le déclencheur du mouvement des « gilets jaunes », dont les revendications débordent largement du champ énergétique, mais il n’est cependant pas anodin que le mouvement se soit amorcé selon une telle séquence. Dans certaines régions, la transition énergétique est simplement perceptible, pour les citoyens, par la vision de champs d’éoliennes et la montée de taxes environnementales, sans que les bénéfices de cette transition soient directement palpables, par exemple en termes de rénovation thermique de l’habitat, autre grande ambition dans la stratégie française (qui prévoit le traitement de 500.000 logements par an) mais pour laquelle beaucoup de retard a été accumulé. Ainsi, à la suite de ses deux prédécesseurs, Emmanuel Macron est conduit à organiser un grand débat, qui certes n’est pas spécifiquement centré sur l’énergie, mais qui présente la «transition écologique» comme la première de ses quatre thématiques.

Là est le paradoxe français : au terme de dix années de débats, de nombreuses règles ont été produites sans que nos concitoyens perçoivent ou impulsent un élan autour de ce qui constitue un grand projet de société. Au contraire, la crainte d’une iniquité dans les hausses des prix des énergies (pétrole, mais également électricité et gaz) et l’importance de la précarité énergétique, qui touche environ 4 millions de ménages, menacent de faire de la transition, en fonction des conditions de son financement, un facteur de fracture sociale et territoriale alors même qu’il s’agit in fine de réduire une facture annuelle d’environ 50 milliards d’euros d’importations de pétrole et de gaz, qui maintiennent notre économie en dépendance, et de réallouer cette manne dans l’intérêt collectif (en entrant localement la valeur ajoutée et les emplois que permettront de créer la réappropriation de ce qui pèse structurellement 2% du PIB).

Conclusion

Limiter la hausse de la température à + 1,5-2 °C à la fin du siècle implique de diviser les émissions mondiales de CO2 par trois d’ici à 2050, c’est-à-dire de revenir un siècle en arrière, avec entre-temps un PIB multiplié par dix et une population mondiale multipliée par quatre. Changer de trajectoire revient donc à inventer en l’espace de deux ou trois décennies, un nouveau modèle macroéconomique en rupture avec celui issu de la première révolution industrielle, hautement intensif en carbone. Et cela alors que charbon, pétrole et gaz représentent aujourd’hui 82% du bilan énergétique mondial, proportion très stable au fil du temps.

À l’évidence, le seul remplacement de centrales à charbon par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques n’y suffira pas. Une transformation profonde de l’organisation des sociétés s’impose dans tous les domaines, sans exception (habitat, transport, agriculture, industrie, chaînes logistiques, commerce international même…). D’autant qu’au milieu de ce siècle il s’agira d’organiser un monde composé à 70% d’urbains (et même 80 à 90% dans l’OCDE) et où seront légion les villes de 10 millions d’habitants et plus, notamment en Afrique.

Les turbulences associées à ce changement de modèle traversent même les nations, à l’image des États-Unis, coupés en deux avec, d’un côté, une Alliance pour le climat regroupant dix-sept États fidèles à l’Accord de Paris (et pesant 4.000 milliards de dollars de PIB) et, de l’autre, les États miniers qui espèrent un hypothétique retour du charbon roi, comme promis par Donald Trump. Ces turbulences traversent aussi la France et sont à l’origine de la crise des «gilets jaunes». Et l’opposition des nations entre elles ne sera sans doute pas moins violente, puisque la macroéconomie bas carbone risque d’affaiblir les ressources de pays comme la Russie, l’Arabie saoudite ou l’Algérie, qui ne se préparent pas tous, comme la Norvège, à un tel bouleversement.

En fonction du filtre avec lequel on les observe, ces réactions peuvent aussi bien être perçues comme la pérennité granitique de l’ère des énergies fossiles que comme l’émergence chaotique d’une société post-carbone. Car les limites des modèles de sociétés carbonés sont aveuglantes, pour peu qu’on se départisse de tout scepticisme : 1 milliard d’individus n’ont pas accès à des formes modernes d’énergie, la mauvaise qualité de l’air abrège la vie de près de 10 millions d’humains par an et entrave sérieusement celle de millions d’habitants des grandes métropoles, la précarité énergétique affecte des dizaines de millions de ménages dans l’OCDE (au cœur des pays les plus riches), et le changement climatique provoque d’ores et déjà des dégâts qui s’évaluent en dizaines de milliards par an et en millions de migrants. Dans le même temps, le coût des technologies de carbone baisse, spectaculairement pour certaines comme le solaire photovoltaïque, et il s’avère que l’aménagement de villes à la fois plus denses et plus résilientes améliore la vie dans ces sociétés nouvelles. Si la décennie 2010 a vu se succéder grands espoirs de coopération, décisions abruptes et conflits, les facteurs énoncés ci-dessus joueront tous dans le sens d’une inversion de la courbe des émissions durant la prochaine décennie, sans que rien permette d’anticiper si le mouvement sera suffisamment marqué pour maintenir l’espoir d’une température viable à la fin de ce siècle, sous les + 2 °C ; et sans qu’on puisse imaginer les nouveaux équilibres entre les nations dans un monde post-carbone.

Aucun commentaire.